第26课《诗词五首——春望》课件(共37张PPT)

文档属性

| 名称 | 第26课《诗词五首——春望》课件(共37张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 6.2MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-11-18 09:37:26 | ||

图片预览

文档简介

(共37张PPT)

春 望

杜甫

1.了解作者杜甫及相关文学常识,积累“烽火”“破”“时”“抵”等词语。

2.体会诗歌中所表达的感时伤别、忧国思亲的情感。

教 学 目 标

掌握本诗情景交融的写法,理解诗歌内容并赏析诗歌名句。

教 学 重 难 点

学习目标

“世上疮痍,诗中圣哲;民间疾苦,笔底波澜。”“满眼河山,大地早非唐李有;一腔君国,草堂犹是杜陵春。”“草堂留后世,诗圣著千秋。”

同学们,这些对联说的是谁呢?是杜甫。杜甫是唐代伟大的现实主义诗人,今天我们就来学习他的《春望》,感受一下他的情怀。

导入新课

杜甫(公元712年2月12日 ~公元770年),字子美,自号少陵野老,唐代著名现实主义诗人,与李白合称“李杜”。出生于河南巩县,原籍湖北襄阳。杜甫也常被称为“老杜”。

杜甫在中国古典诗歌中的影响非常深远,被后人称为“诗圣”,他的诗被称为“诗史”。后世称其杜拾遗、杜工部,也称他杜少陵、杜草堂。

杜甫共有约1500首诗歌被保留了下来,大多集于《杜工部集》。

作者简介

杜甫的创作历程四个时期

1.读书和壮游时期。具有浓厚的浪漫色彩和情调。如《望岳》。

2.长安十年时期。过着辛酸屈辱的流浪生活。不幸的遭遇使他认识到统治者的腐朽,诗的风格情调,也由早期的热情奔、乐观坦荡变地悲壮凄凉,形成“沉郁顿挫”的诗风。 作品:《兵车行》《丽人行》

3.战乱流离时期。由于“安史之乱”,他携家人和人民一道受冻挨饿,避难流亡。《春望》、“三吏” “三别” 等,具有高度人民性和爱国思想的不朽诗篇,达到了现实主义的高峰。

4.漂泊西南时期。贫困交加,生活窘迫。作品:《春夜喜雨》《茅屋为秋风所破歌》。

作者简介

天宝十四载(755)十一月,杜甫赴奉先(今陕西蒲城)探家,未几,安禄山发动叛乱。次年五月,贼破潼关,诗人被迫北上避难,安家于鄜州。七月,肃宗即位于灵武,诗人闻讯后前往投奔,不料中途为贼兵所俘,被押至长安;因他官卑职小,未被囚禁。第二年四月,他乘隙逃离长安,历尽千辛万苦,终于到达了当时朝廷的所在地——凤翔。这首诗是诗人逃离长安前一个月写的,它集中地表达了诗人忧国伤时、念家悲己的感情,感人至深。

写作背景

读准字音

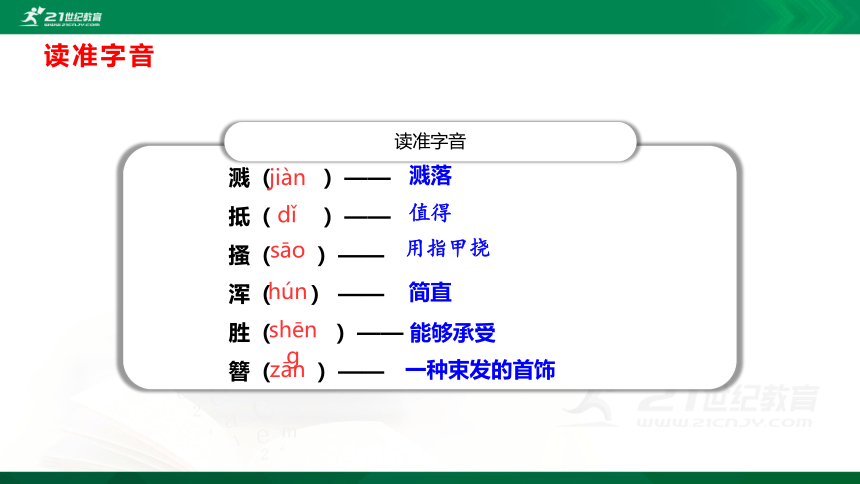

溅( )——

抵( )——

搔( )——

浑( ) ——

胜( )——

簪( )——

jiàn

溅落

dǐ

值得

sāo

用指甲挠

zān

shēng

能够承受

一种束发的首饰

简直

hún

读准字音

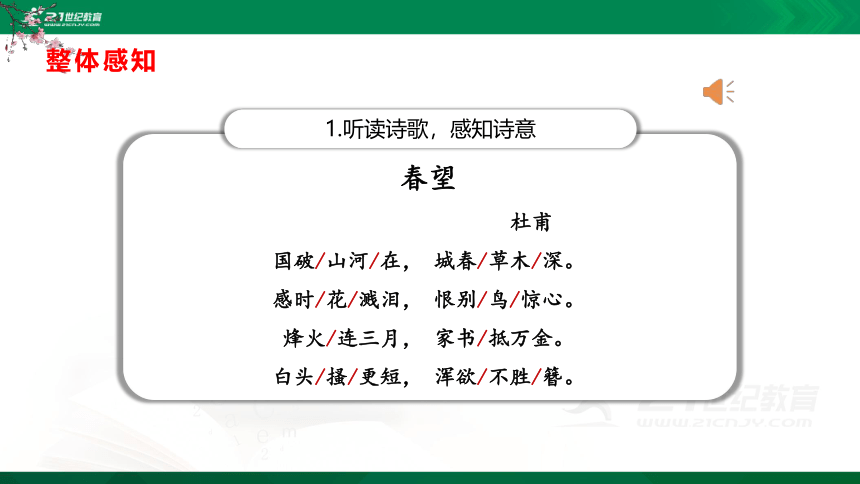

1.听读诗歌,感知诗意

春望

杜甫

国破/山河/在, 城春/草木/深。

感时/花/溅泪, 恨别/鸟/惊心。

烽火/连三月, 家书/抵万金。

白头/搔/更短, 浑欲/不胜/簪。

整体感知

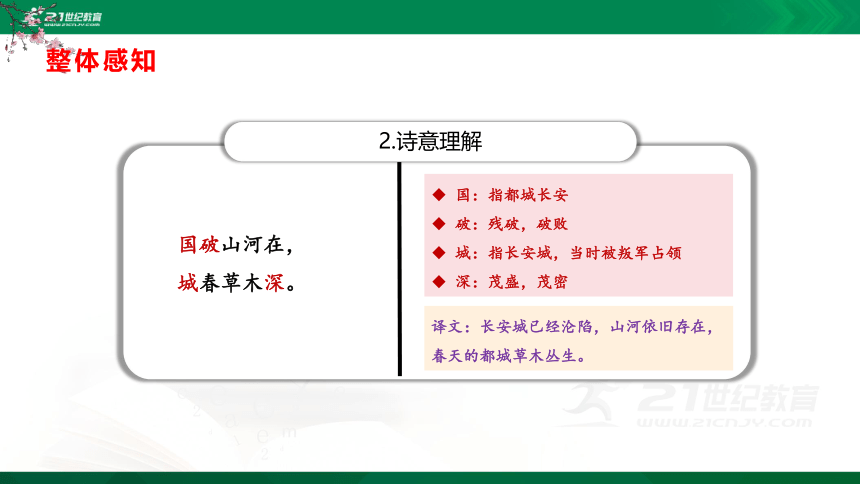

2.诗意理解

国破山河在,城春草木深。

国:指都城长安

破:残破,破败

城:指长安城,当时被叛军占领

深:茂盛,茂密

译文:长安城已经沦陷,山河依旧存在,春天的都城草木丛生。

整体感知

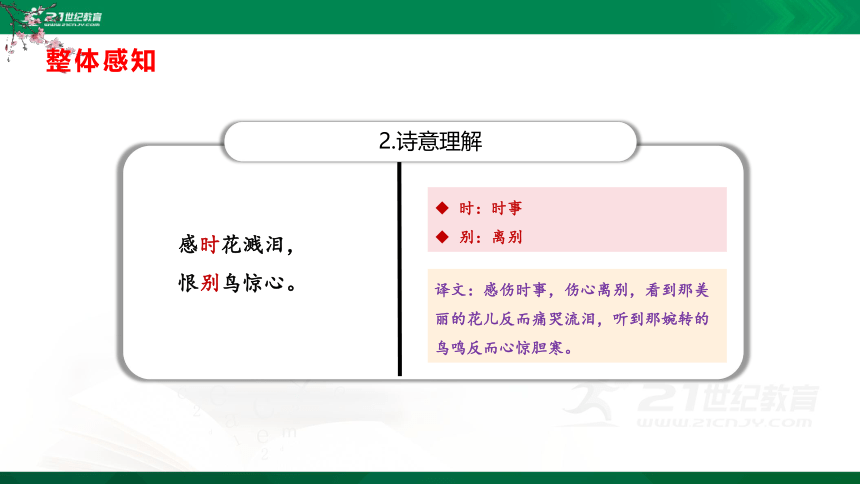

2.诗意理解

感时花溅泪,恨别鸟惊心。

时:时事

别:离别

译文:感伤时事,伤心离别,看到那美丽的花儿反而痛哭流泪,听到那婉转的鸟鸣反而心惊胆寒。

整体感知

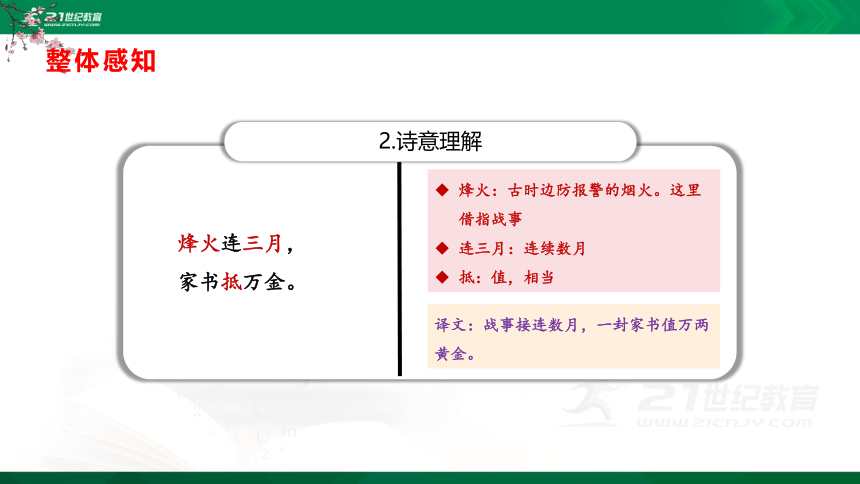

2.诗意理解

烽火连三月,家书抵万金。

烽火:古时边防报警的烟火。这里借指战事

连三月:连续数月

抵:值,相当

译文:战事接连数月,一封家书值万两黄金。

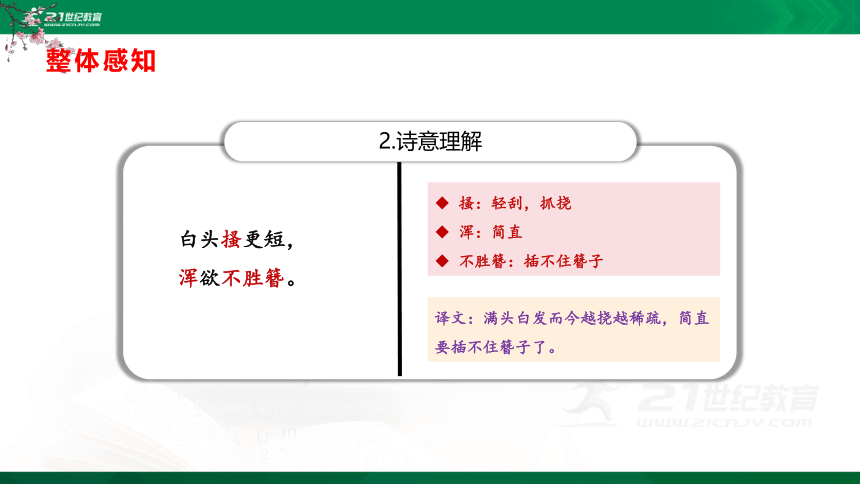

整体感知

2.诗意理解

白头搔更短,浑欲不胜簪。

搔:轻刮,抓挠

浑:简直

不胜簪:插不住簪子

译文:满头白发而今越挠越稀疏,简直要插不住簪子了。

整体感知

3.快速浏览诗文,用自己的话说出诗歌的大意。

国都沦陷,空对着山河依旧,春光寂寞,荒城中草木丛深。

感伤时局,见花开常常洒泪,怅恨别离,闻鸟鸣每每惊心。

愁看这漫天烽火,早又阳春三月,珍重那远方家信,漫道片纸万金。

独立苍茫,无言搔首,白发稀疏,简直要插不上头簪。

整体感知

内容 探究

1. 题目中的“望”统领了哪几句诗?这几句诗写景的角度是如何变换的?

诗的前四句都统在“望”字中。诗人俯仰瞻视,视线由近而远,又由远而近,视野从山河到城,再由满城到花鸟。

合作探究

2.首联所望见的是什么?为全诗起到了什么作用?

国都陷落,城池残破,虽然山河依旧,可是乱草遍地,林木苍苍。诗人在此明为写景,实在抒感,寄情于物,托感于景,为全诗创造了气氛。同时描绘了一幅安史之乱造成的国破人亡的悲惨景象,读后让人触景伤怀。

合作探究

3.颔联写景,描绘了作者怎样的见闻感受?从什么角度来写景?

一句写花,写所见,写时局;一句写鸟,写所闻,写家事。诗人以乐景写悲情,概括了忧伤国事、恨别家人的深沉感情。

合作探究

4.颈联描写了当时怎样的社会状况?

战火不断、国破家亡、

妻离子散、民不聊生

烽火连三月,家书抵万金。

合作探究

5.为什么说“家书抵万金”?

诗人家小在鄜州,一家人的安危使他担忧,家书不至,他如何放心得下?他用“抵万金”来形容家书的珍贵,表达了对妻子儿女的强烈思念,对叛乱没有平息的忧心。

合作探究

6. 尾联并没有说忧伤,却把忧国伤时之情写得更强烈。试作简要分析。

眼望京城的颓败景象,思念亲人,郁结在心头的苦痛无法排解,只好以手搔头。“搔”为想要解愁的动作,“更短”可见愁的程度之深。这样,在写国破家亡、离乱伤痛之后,又叹息衰老,悲哀更深。结尾这一笔,使满头白发,忧国思家,哀愁衰老的诗人形象跃然纸上。

合作探究

鉴赏 诗歌

1.从炼字角度赏析“国破山河在,城春草木深。”

一个“破”字使人触目惊心,一个“深”字令人满目凄然。突出人民离散无人整治的景象。体现诗人痛苦的心境,和他那忧国忧民的情怀。

合作探究

2.从修辞角度赏析“感时花溅泪,恨别鸟惊心。”

拟人,将花、鸟人格化,有感于国家的分裂、国事的艰难,长安的花、鸟都为之落泪惊心。表达出亡国之悲、离别之悲。

合作探究

3.感时花溅泪,恨别鸟惊心”中,“感”和“恨”的主体是谁?

观点一:以花、鸟为“感”“恨”的主体。一般解释是,面对乱世的悲凉情景,花也为之落泪,鸟也为之惊心。这自然是诗人移情于物的结果。

观点二:以诗人为“感”“恨”的主体。花、鸟在春景中是最具代表性的事物,能使人赏心悦目,但诗人此刻面对残破的都城,不知朝廷何时才能平定叛乱,不知妻儿在兵荒马乱中如何度日……种种念头困扰着他,于是他见花而落泪,闻鸟鸣而惊心。

合作探究

4.“白头搔更短,浑欲不胜簪。”简析这两句诗中的细节描写的妙处。

诗句中的“搔”字是对诗人想解愁而不得的细节描写,传神地表达了诗人内心难以排遣的忧国思家之情。

合作探究

分析 形象

5.诗中塑造了一位怎样的诗人形象?

诗人形象:本诗塑造了一位面对春城败象,心念国家兴衰,思家恋亲,老泪纵横,忧心如焚的诗人形象;是感时恨别的形象,是忧国思亲的形象。

合作探究

长安沦陷

春城破败

亲人离散

家书难得

愁绪缠绕

忧国思亲

百感交集

心忧如焚

老泪纵横

忧国忧民

对国家、对人民

那份深沉的爱

合作探究

1.诗歌主旨

全诗抒写了诗人感时恨别、忧国思家的感情,表现出诗人热爱国家、眷恋家人的美好情操。

课堂小结

2.文本特色

开篇两句写国都被叛军占领,城池破败,杂草丛生,一片荒凉的景象。繁华的京城尚且如此,安史之乱给人民带来的痛苦可想而知。三、四两句,花鸟本为娱人之物,但因感时恨别,却使诗人见了反而落泪惊心。诗人明写景,实抒情,在景中寄予无限悲伤之情。

(1)寓情于景,情景交融

课堂小结

2.文本特色

“国破山河在,城春草木深”中“破”字使人触目惊心,“深”字令人满目凄凉。颔联“溅”“惊”体现了诗歌语言的动态美,寄托了诗人强烈的情感。颈联用“抵万金”来形容“家书”的珍贵,表达了他对妻子儿女强烈的思念。尾联“白头”而又稀疏到“不胜簪”的地步,其苍老之态可以想见。他苍老得这么快,完全是忧国、伤时、思家所致。

(2)用词传神,动人心魄

课堂小结

思想感情方面:

同:两首诗都表达了对亲人的思念、牵挂。

异:《春望》还表达了对国家衰败、人民流离失所的悲痛,以及对自己日渐衰老的感伤,感情沉郁;而《月夜》表达的感情更加真挚、动人。

1、《春望》与《月夜》都是杜诗中的名作,也都作于杜甫困居长安期间。阅读、理解这两首诗,比较它们在思想感情和写作手法上各有什么异同。

拓展延伸

写作手法方面:

同:《春望》与《月夜》都采用了借景抒情的写法,《春望》由望中所见抒发忧国伤时、念家悲己之情,《月夜》则由望月思家,表达离愁别绪。

异:①《春望》想象之辞较少,主要是融情于景,将对国家衰败的悲痛融入景物描写之中,甚至连笔下的花、鸟都沾染了悲伤的情绪;《月夜》全诗借助想象抒发妻子对自己的思念之情,实际也是在写自己对妻子的思念之情。②《春望》所写意象甚多;《月夜》主要写月光下的妻儿。

拓展延伸

2. 试以“望”为切入点比较《望岳》和《春望》。

望岳 春望

“望”的对象不同

“望”的视角不同 远望: 近看:

近看: 远望:

“望”中所感不同

“望”中所寓之情不同

高大连绵的泰山,它神奇秀丽、巍峨高大

国都沦陷后的残破城池和遍地荒草

一脉青色横亘于齐鲁之间,无尽无了

泰山雄伟壮大,令人心神激荡,豪情满怀

表达了建功立业的雄心,洋溢着盛唐的浪漫精神

满城破败,凄凉荒芜,使人黯然神伤

抒发了在战火中对亲人的思念和对国家的忧虑,深沉抑郁

山南山北分昏晓,细看峰峦层云,决眦目送归鸟

城池残破,花鸟仿佛也在感伤

满城荒草丛生,荒凉一片

拓展延伸

3.这两首诗风格迥异的原因是什么?

从写作背景来说:

从写作题材来说:

从思想感情来说:

《望岳》写于社会繁荣的开元盛世,诗人生活优越,是一个意气风发的青年,笔端自然洋溢着蓬勃的朝气;

《望岳》以五岳之首泰山为写作对象,它巍峨、高大、秀丽、神奇给人以振奋与昂扬;

《春望》中的“白头搔更短,浑欲不胜簪”是因为烽火遍地、家信不通,所以离乱伤痛。

拓展延伸

安史之乱

烽火

国破

家亡

(悲凉)

草木深

(思念)

家书贵

花鸟

溅泪

惊心

沉痛

感时恨别

板书设计

再 见

春 望

杜甫

1.了解作者杜甫及相关文学常识,积累“烽火”“破”“时”“抵”等词语。

2.体会诗歌中所表达的感时伤别、忧国思亲的情感。

教 学 目 标

掌握本诗情景交融的写法,理解诗歌内容并赏析诗歌名句。

教 学 重 难 点

学习目标

“世上疮痍,诗中圣哲;民间疾苦,笔底波澜。”“满眼河山,大地早非唐李有;一腔君国,草堂犹是杜陵春。”“草堂留后世,诗圣著千秋。”

同学们,这些对联说的是谁呢?是杜甫。杜甫是唐代伟大的现实主义诗人,今天我们就来学习他的《春望》,感受一下他的情怀。

导入新课

杜甫(公元712年2月12日 ~公元770年),字子美,自号少陵野老,唐代著名现实主义诗人,与李白合称“李杜”。出生于河南巩县,原籍湖北襄阳。杜甫也常被称为“老杜”。

杜甫在中国古典诗歌中的影响非常深远,被后人称为“诗圣”,他的诗被称为“诗史”。后世称其杜拾遗、杜工部,也称他杜少陵、杜草堂。

杜甫共有约1500首诗歌被保留了下来,大多集于《杜工部集》。

作者简介

杜甫的创作历程四个时期

1.读书和壮游时期。具有浓厚的浪漫色彩和情调。如《望岳》。

2.长安十年时期。过着辛酸屈辱的流浪生活。不幸的遭遇使他认识到统治者的腐朽,诗的风格情调,也由早期的热情奔、乐观坦荡变地悲壮凄凉,形成“沉郁顿挫”的诗风。 作品:《兵车行》《丽人行》

3.战乱流离时期。由于“安史之乱”,他携家人和人民一道受冻挨饿,避难流亡。《春望》、“三吏” “三别” 等,具有高度人民性和爱国思想的不朽诗篇,达到了现实主义的高峰。

4.漂泊西南时期。贫困交加,生活窘迫。作品:《春夜喜雨》《茅屋为秋风所破歌》。

作者简介

天宝十四载(755)十一月,杜甫赴奉先(今陕西蒲城)探家,未几,安禄山发动叛乱。次年五月,贼破潼关,诗人被迫北上避难,安家于鄜州。七月,肃宗即位于灵武,诗人闻讯后前往投奔,不料中途为贼兵所俘,被押至长安;因他官卑职小,未被囚禁。第二年四月,他乘隙逃离长安,历尽千辛万苦,终于到达了当时朝廷的所在地——凤翔。这首诗是诗人逃离长安前一个月写的,它集中地表达了诗人忧国伤时、念家悲己的感情,感人至深。

写作背景

读准字音

溅( )——

抵( )——

搔( )——

浑( ) ——

胜( )——

簪( )——

jiàn

溅落

dǐ

值得

sāo

用指甲挠

zān

shēng

能够承受

一种束发的首饰

简直

hún

读准字音

1.听读诗歌,感知诗意

春望

杜甫

国破/山河/在, 城春/草木/深。

感时/花/溅泪, 恨别/鸟/惊心。

烽火/连三月, 家书/抵万金。

白头/搔/更短, 浑欲/不胜/簪。

整体感知

2.诗意理解

国破山河在,城春草木深。

国:指都城长安

破:残破,破败

城:指长安城,当时被叛军占领

深:茂盛,茂密

译文:长安城已经沦陷,山河依旧存在,春天的都城草木丛生。

整体感知

2.诗意理解

感时花溅泪,恨别鸟惊心。

时:时事

别:离别

译文:感伤时事,伤心离别,看到那美丽的花儿反而痛哭流泪,听到那婉转的鸟鸣反而心惊胆寒。

整体感知

2.诗意理解

烽火连三月,家书抵万金。

烽火:古时边防报警的烟火。这里借指战事

连三月:连续数月

抵:值,相当

译文:战事接连数月,一封家书值万两黄金。

整体感知

2.诗意理解

白头搔更短,浑欲不胜簪。

搔:轻刮,抓挠

浑:简直

不胜簪:插不住簪子

译文:满头白发而今越挠越稀疏,简直要插不住簪子了。

整体感知

3.快速浏览诗文,用自己的话说出诗歌的大意。

国都沦陷,空对着山河依旧,春光寂寞,荒城中草木丛深。

感伤时局,见花开常常洒泪,怅恨别离,闻鸟鸣每每惊心。

愁看这漫天烽火,早又阳春三月,珍重那远方家信,漫道片纸万金。

独立苍茫,无言搔首,白发稀疏,简直要插不上头簪。

整体感知

内容 探究

1. 题目中的“望”统领了哪几句诗?这几句诗写景的角度是如何变换的?

诗的前四句都统在“望”字中。诗人俯仰瞻视,视线由近而远,又由远而近,视野从山河到城,再由满城到花鸟。

合作探究

2.首联所望见的是什么?为全诗起到了什么作用?

国都陷落,城池残破,虽然山河依旧,可是乱草遍地,林木苍苍。诗人在此明为写景,实在抒感,寄情于物,托感于景,为全诗创造了气氛。同时描绘了一幅安史之乱造成的国破人亡的悲惨景象,读后让人触景伤怀。

合作探究

3.颔联写景,描绘了作者怎样的见闻感受?从什么角度来写景?

一句写花,写所见,写时局;一句写鸟,写所闻,写家事。诗人以乐景写悲情,概括了忧伤国事、恨别家人的深沉感情。

合作探究

4.颈联描写了当时怎样的社会状况?

战火不断、国破家亡、

妻离子散、民不聊生

烽火连三月,家书抵万金。

合作探究

5.为什么说“家书抵万金”?

诗人家小在鄜州,一家人的安危使他担忧,家书不至,他如何放心得下?他用“抵万金”来形容家书的珍贵,表达了对妻子儿女的强烈思念,对叛乱没有平息的忧心。

合作探究

6. 尾联并没有说忧伤,却把忧国伤时之情写得更强烈。试作简要分析。

眼望京城的颓败景象,思念亲人,郁结在心头的苦痛无法排解,只好以手搔头。“搔”为想要解愁的动作,“更短”可见愁的程度之深。这样,在写国破家亡、离乱伤痛之后,又叹息衰老,悲哀更深。结尾这一笔,使满头白发,忧国思家,哀愁衰老的诗人形象跃然纸上。

合作探究

鉴赏 诗歌

1.从炼字角度赏析“国破山河在,城春草木深。”

一个“破”字使人触目惊心,一个“深”字令人满目凄然。突出人民离散无人整治的景象。体现诗人痛苦的心境,和他那忧国忧民的情怀。

合作探究

2.从修辞角度赏析“感时花溅泪,恨别鸟惊心。”

拟人,将花、鸟人格化,有感于国家的分裂、国事的艰难,长安的花、鸟都为之落泪惊心。表达出亡国之悲、离别之悲。

合作探究

3.感时花溅泪,恨别鸟惊心”中,“感”和“恨”的主体是谁?

观点一:以花、鸟为“感”“恨”的主体。一般解释是,面对乱世的悲凉情景,花也为之落泪,鸟也为之惊心。这自然是诗人移情于物的结果。

观点二:以诗人为“感”“恨”的主体。花、鸟在春景中是最具代表性的事物,能使人赏心悦目,但诗人此刻面对残破的都城,不知朝廷何时才能平定叛乱,不知妻儿在兵荒马乱中如何度日……种种念头困扰着他,于是他见花而落泪,闻鸟鸣而惊心。

合作探究

4.“白头搔更短,浑欲不胜簪。”简析这两句诗中的细节描写的妙处。

诗句中的“搔”字是对诗人想解愁而不得的细节描写,传神地表达了诗人内心难以排遣的忧国思家之情。

合作探究

分析 形象

5.诗中塑造了一位怎样的诗人形象?

诗人形象:本诗塑造了一位面对春城败象,心念国家兴衰,思家恋亲,老泪纵横,忧心如焚的诗人形象;是感时恨别的形象,是忧国思亲的形象。

合作探究

长安沦陷

春城破败

亲人离散

家书难得

愁绪缠绕

忧国思亲

百感交集

心忧如焚

老泪纵横

忧国忧民

对国家、对人民

那份深沉的爱

合作探究

1.诗歌主旨

全诗抒写了诗人感时恨别、忧国思家的感情,表现出诗人热爱国家、眷恋家人的美好情操。

课堂小结

2.文本特色

开篇两句写国都被叛军占领,城池破败,杂草丛生,一片荒凉的景象。繁华的京城尚且如此,安史之乱给人民带来的痛苦可想而知。三、四两句,花鸟本为娱人之物,但因感时恨别,却使诗人见了反而落泪惊心。诗人明写景,实抒情,在景中寄予无限悲伤之情。

(1)寓情于景,情景交融

课堂小结

2.文本特色

“国破山河在,城春草木深”中“破”字使人触目惊心,“深”字令人满目凄凉。颔联“溅”“惊”体现了诗歌语言的动态美,寄托了诗人强烈的情感。颈联用“抵万金”来形容“家书”的珍贵,表达了他对妻子儿女强烈的思念。尾联“白头”而又稀疏到“不胜簪”的地步,其苍老之态可以想见。他苍老得这么快,完全是忧国、伤时、思家所致。

(2)用词传神,动人心魄

课堂小结

思想感情方面:

同:两首诗都表达了对亲人的思念、牵挂。

异:《春望》还表达了对国家衰败、人民流离失所的悲痛,以及对自己日渐衰老的感伤,感情沉郁;而《月夜》表达的感情更加真挚、动人。

1、《春望》与《月夜》都是杜诗中的名作,也都作于杜甫困居长安期间。阅读、理解这两首诗,比较它们在思想感情和写作手法上各有什么异同。

拓展延伸

写作手法方面:

同:《春望》与《月夜》都采用了借景抒情的写法,《春望》由望中所见抒发忧国伤时、念家悲己之情,《月夜》则由望月思家,表达离愁别绪。

异:①《春望》想象之辞较少,主要是融情于景,将对国家衰败的悲痛融入景物描写之中,甚至连笔下的花、鸟都沾染了悲伤的情绪;《月夜》全诗借助想象抒发妻子对自己的思念之情,实际也是在写自己对妻子的思念之情。②《春望》所写意象甚多;《月夜》主要写月光下的妻儿。

拓展延伸

2. 试以“望”为切入点比较《望岳》和《春望》。

望岳 春望

“望”的对象不同

“望”的视角不同 远望: 近看:

近看: 远望:

“望”中所感不同

“望”中所寓之情不同

高大连绵的泰山,它神奇秀丽、巍峨高大

国都沦陷后的残破城池和遍地荒草

一脉青色横亘于齐鲁之间,无尽无了

泰山雄伟壮大,令人心神激荡,豪情满怀

表达了建功立业的雄心,洋溢着盛唐的浪漫精神

满城破败,凄凉荒芜,使人黯然神伤

抒发了在战火中对亲人的思念和对国家的忧虑,深沉抑郁

山南山北分昏晓,细看峰峦层云,决眦目送归鸟

城池残破,花鸟仿佛也在感伤

满城荒草丛生,荒凉一片

拓展延伸

3.这两首诗风格迥异的原因是什么?

从写作背景来说:

从写作题材来说:

从思想感情来说:

《望岳》写于社会繁荣的开元盛世,诗人生活优越,是一个意气风发的青年,笔端自然洋溢着蓬勃的朝气;

《望岳》以五岳之首泰山为写作对象,它巍峨、高大、秀丽、神奇给人以振奋与昂扬;

《春望》中的“白头搔更短,浑欲不胜簪”是因为烽火遍地、家信不通,所以离乱伤痛。

拓展延伸

安史之乱

烽火

国破

家亡

(悲凉)

草木深

(思念)

家书贵

花鸟

溅泪

惊心

沉痛

感时恨别

板书设计

再 见

同课章节目录

- 第一单元

- 1 消息二则

- 2 首届诺贝尔奖颁发

- 3 “飞天”凌空——跳水姑娘吕伟夺魁记

- 4 一着惊海天——目击我国航母舰载战斗机首架次成功着舰

- 5 国行公祭,为佑世界和平

- 任务二 新闻采访

- 任务三 新闻写作

- 口语交际 讲述

- 第二单元

- 6 藤野先生

- 7 回忆我的母亲

- 8* 列夫·托尔斯泰

- 9* 美丽的颜色

- 写作 学写传记

- 第三单元

- 10 三峡

- 11 短文二篇

- 12* 与朱元思书

- 13 唐诗五首

- 写作 学习描写景物

- 名著导读 《红星照耀中国》:纪实作品的阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 14 背影

- 15 白杨礼赞

- 16* 散文二篇

- 17* 昆明的雨

- 写作 语言要连贯

- 第五单元

- 18 中国石拱桥

- 19 苏州园林

- 20* 蝉

- 21* 梦回繁华

- 写作 说明事物要抓住特征

- 口语交际 复述与转述

- 名著导读 《昆虫记》:科普作品的阅读

- 第六单元

- 22 《孟子》三章

- 23 愚公移山

- 24* 周亚夫军细柳

- 25 诗词五首

- 写作 表达要得体

- 课外古诗词诵读