文化事业的曲折发展(说课课件)(人民版必修3)

文档属性

| 名称 | 文化事业的曲折发展(说课课件)(人民版必修3) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 1.6MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人民版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2012-09-28 20:23:00 | ||

图片预览

文档简介

(共45张PPT)

温州龙湾中学 肖云豹

第一节

专题五 现代中国的文化与科技

1、我要教的史实如何(如何接近历史的真相?)

3、课标与指导意见如何要求?教材如何叙述?

(说明了什么?没说明什么?)

4、学生的空间有多少?(原有的知识与能力)

5、课堂教学的核心即目标如何确立、达成?(教学过程是怎样的?)

6、我的教学设计体现了怎样的教学理念?可能存在哪些问题?

2、我和学生拥有哪些教学资源?

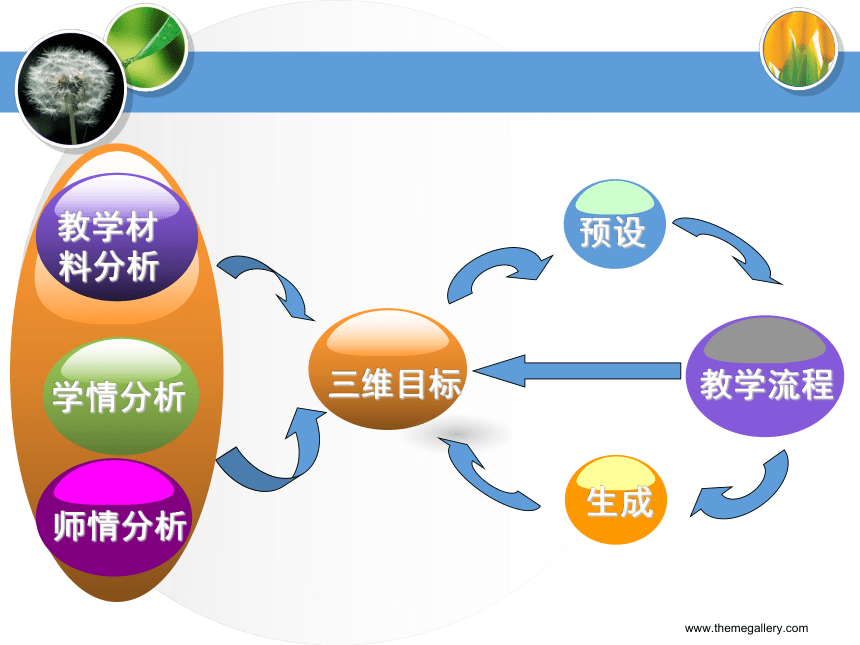

教学材

料分析

三维目标

教学流程

预设

生成

学情分析

师情分析

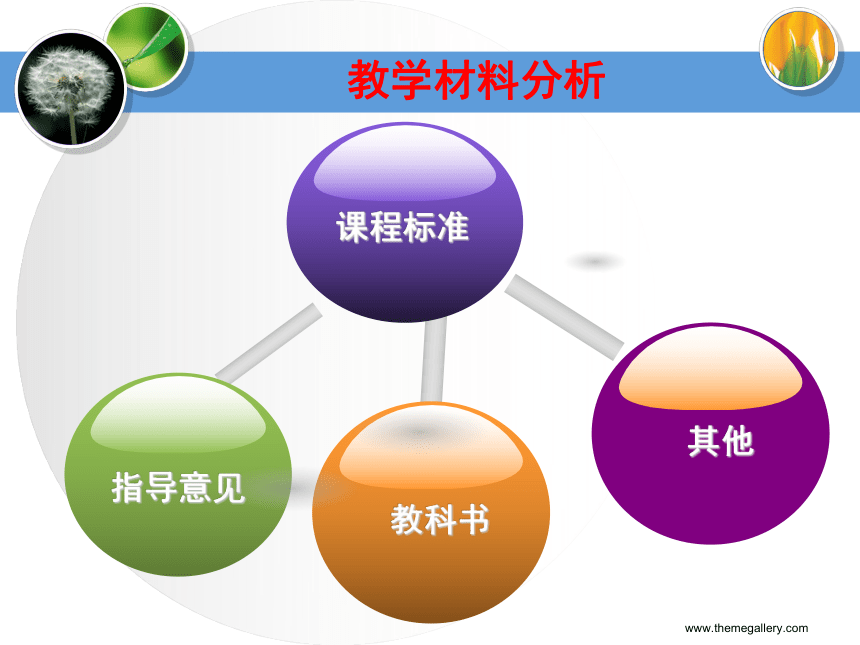

教学材料分析

课程标准

指导意见

教科书

其他

1、课标要求

1.列举新中国成立以来科技发展的主要成就,认识科技进步在现代化建设中的重大作用。

2.知道“百花齐放,百家争鸣”的方针,讨论在贯彻“双百”方针过程中取得的经验和教训。

3.了解我国教育发展的史实,理解“国运兴衰,系于教育”的深刻含义。

教学材料分析

(一)专题线索

文化、教育、科技。发展阶段。

(二)专题价值:

阐述巨大成就,但发展道路不平坦,充满曲折与坎坷,许多经验教训值得汲取。共和国的艰难进步。

教学材料分析

1、课标要求

2、教学指导意见要求

知道“双百”方针的内涵;了解“文化大革命”摧残文化艺术的史实;了解改革开放后文化艺术事业取得的主要成就。

感受“双百”方针对新中国文化事业发展的意义。

讨论贯彻“双百”方针过程中的经验和教训。

教学材料分析

3、教科书地位与特点

从专题的地位看: 第一课。

从学科的教育功能看:文艺与政治、经济。民族、国家与个人关系。如何认识历史?

线索清晰。缺少典型、生动的实例。

教学材料分析

网络、书籍、师生熟悉的公众人物等

其他教学资源

教学材料分析

学情分析

1、已有的知识与能力

2、心理特征

初中:了解现代中国文学艺术的主要成就。了解中国改革开放以来的成就。

思维活跃,求知欲旺盛,教师可以通过创设教学情景引导学生积极探究,主动建构知识体系并获得情感体验。

在思维的独立性、批判性等方面还不够成熟,容易简单化和偏执化,教师应提供正确的评价方法并加强引导。

师情分析

1、本题性知识(专业素养)

2、条件性知识(教育学、心理学)

3、实践性知识(教学经验)

4、通识知识

1、知识与能力

知道“双百”方针的内涵;了解“文化大革命”摧残文化艺术的史实;了解改革开放后文艺事业取得的主要成就。

2、过程与方法

学会以一个人物解读历史的一种学习方法。

3、情感态度价值观

感受“双百”方针对新中国文化事业发展的意义。讨论贯彻“双百”方针过程中的经验和教训。认识文艺与政治、经济的关系。

三维目标

重点

难点

“双百”方针

经验教训,如何认识文艺与政治经济、个人与时代之关系

理由:课标与意见的重点要求。

理由:学生的经验和认知水平。课程的设置割裂了历史的整体性。

1、教法

情境教学法

理由:激发兴趣。

2、学法

自主学习、问题探究

理由:理性认识。意见的要求。

理解历史的价值目标是什么?(学了为什么?)

一是构筑正常的民族集体记忆。

(民族意识)

二是获得生活的智慧和道德的力量。

(“延续”和“避免”)

三是养成“通过思考过有道德的生活”的品质。

(现代公民人文素养)

设计思想(预设)

史料

史识

历史理论

学史者的阅历和思考

论从史出;论由证来

科学

人文

历史往事;逼近真相。

论从史出;史由证来。

人格修养;公民素养。

“历史图景”的构建

设计思想(预设)

以新课程理念为指针,采用自主学习、问题探究的模式来设计。努力创设生动活泼的教学情景,让学生积极参与、体验和感悟,成为课堂的主体和知识的主动构建者,老师则成为学生活动的组织者、引导者与合作者

设计思想(预设)

观察

教学流程

思考

理解

认识

历史细节

主要概况

主要原因

经验教训

导入

教学流程

【设计意图】:激趣。切题。

温家宝说:“您写的几本书,不仅是个人一生的写照,也是近百年来中国知识分子历程的反映。您在最困难的时候,包括在‘牛棚’挨整的时候,也没有丢掉自己的信仰。”

个人

走进人物内心世界

认识时代背景

文本分析,论从史出。探讨成就和挫折

史实论证。

探讨文艺如何反映时代

文学艺术史的一种学法

时代

文艺

教学流程——百花齐放,百家争鸣

材料一:解放后,任北大东语系教授兼系主任,从事系务、科研和翻译工作。先后出版的德文中译本有德国《安娜·西格斯短篇小说集》(1955 年),梵文文学作品中译本有印度伽梨陀娑《沙恭达罗》(剧本,1956年)、印度古代寓言故事集《五卷书》(1959年)等,学术著作有《中印文化关系史论丛》(1957年)、《印度简史》(1957年)等。1956年2月,被任为中国科学院哲学社会科学部委员。1954年、1959年、1964年当选为第二、三、四届全国政协委员。并以中国文化使者的身份先后出访印度、缅甸、东德、前苏联、伊拉克、埃及、叙利亚等国家

【设计意图】:课文的有效阅读,达成知识目标。

设问:(1)季羡林先生在建国后初期的成就体现了我国科学文化事业的什么方针?

(2)“双百”方针提出的背景和内涵、意义分别是什么?

教学流程——百花齐放,百家争鸣

【设计意图】:从成就看方针,获取信息。合理利用课文素材

设问:(3)P91页学习和思考——建国初期文艺创作的主要特点是什么?

教学流程——百花齐放,百家争鸣

主要内容

【设计意图】:神入历史,走近人物的内心世界,小切口看“文革”。

教学流程——万马齐喑,百花凋零

材料二:“文革”中受到“四人帮”及其北大爪牙的残酷迫害。 “文革”期间偷偷地翻译印度史诗《罗摩衍那》,又完成了《牛棚杂忆》一书。

材料三:《牛棚杂忆》节选

(2)你同意不同意“这是一本用血泪换来的和泪写成的文字。这是一代宗师留给后代的最佳礼品。”的看法?

设问:(1)季羡林先生在“文革”中的遭遇说明了什么问题?

剧作家吴祖光(中)和他的妻子——著名演员新凤霞一起被下放劳动改造

“文革”中田汉同志被批斗

教学流程——春回大地,欣欣向荣

材料三:中国外国文学会副会长(1978年)、中国南亚学会会长(1979年)、中国敦煌吐鲁番学会副会长(1983年)、中国史学会常务理事(1984年)等等。 1998年4月,《牛棚杂忆》出版。

1986年论文集《印度古代语言论集》获北京大学首届科学研究成果奖。1987年论文集《原始佛教的语言问题》获北京市哲学社会科学和政策研究优秀成果荣誉奖。 1992年主编的《大唐西域记校注》获全国首届古籍整理图书奖。

2006年9月26日,在中国译协庆祝国际翻译日 资深翻译家表彰大会上,季羡林被授予“翻译文化终身成就奖”

【设计意图】:神入历史,走近人物的内心世界,小切口看“文革”

教学流程——春回大地,欣欣向荣

【设计意图】:神入历史,走近人物的内心世界,小切口看“文革”

(2)这些成就体现了哪些方针?

(3)季羡林先生在改革开放时期的创作是个别现象吗?请举例说明。

(4)你如何理解季羡林先生“我快一百岁了,活这么久值得。因为尽管国家有这样那样不可避免的问题,但现在总的是人和政通、海晏河清。”这句话?

设问:(1)季羡林先生在改革开放时期的经历和创作有哪些特点?

【设计意图】:梯度,从个人的角度、从文艺的角度看待国家的进步。

【课堂讨论、对话】

新中国成立以来,文学艺术创作出现了哪两个高峰?简析产生这两个高峰的主要原因。从中你获得了哪些启示?

【设计意图】:检测课堂教学效果。突破难点。

【设计意图】:反思历史。

教学流程

课后延伸

“自己生存,也让别的动物生存,这就是善。只考虑自己生存不考虑别人生存,这就是恶。”

“要说真话,不讲假话。假话全不讲,真话不全讲。”

“就是不一定把所有的话都说出来,但说出来的话一定是真话。”

“每个人都争取一个完满的人生。然而,自古及今,海内海外,一个百分之百完满的人生是没有的。所以我说,不完满才是人生。”

“最后两句话是——‘国之魂魄,民之肝胆,屹立东方,亿万斯年’。人民的灵魂,百姓的脊梁,中华民族大有前途。”

思考:个人在历史中的地位;良知与社会责任感

谢 谢!

温州龙湾中学 肖云豹

第一节

专题五 现代中国的文化与科技

1、我要教的史实如何(如何接近历史的真相?)

3、课标与指导意见如何要求?教材如何叙述?

(说明了什么?没说明什么?)

4、学生的空间有多少?(原有的知识与能力)

5、课堂教学的核心即目标如何确立、达成?(教学过程是怎样的?)

6、我的教学设计体现了怎样的教学理念?可能存在哪些问题?

2、我和学生拥有哪些教学资源?

教学材

料分析

三维目标

教学流程

预设

生成

学情分析

师情分析

教学材料分析

课程标准

指导意见

教科书

其他

1、课标要求

1.列举新中国成立以来科技发展的主要成就,认识科技进步在现代化建设中的重大作用。

2.知道“百花齐放,百家争鸣”的方针,讨论在贯彻“双百”方针过程中取得的经验和教训。

3.了解我国教育发展的史实,理解“国运兴衰,系于教育”的深刻含义。

教学材料分析

(一)专题线索

文化、教育、科技。发展阶段。

(二)专题价值:

阐述巨大成就,但发展道路不平坦,充满曲折与坎坷,许多经验教训值得汲取。共和国的艰难进步。

教学材料分析

1、课标要求

2、教学指导意见要求

知道“双百”方针的内涵;了解“文化大革命”摧残文化艺术的史实;了解改革开放后文化艺术事业取得的主要成就。

感受“双百”方针对新中国文化事业发展的意义。

讨论贯彻“双百”方针过程中的经验和教训。

教学材料分析

3、教科书地位与特点

从专题的地位看: 第一课。

从学科的教育功能看:文艺与政治、经济。民族、国家与个人关系。如何认识历史?

线索清晰。缺少典型、生动的实例。

教学材料分析

网络、书籍、师生熟悉的公众人物等

其他教学资源

教学材料分析

学情分析

1、已有的知识与能力

2、心理特征

初中:了解现代中国文学艺术的主要成就。了解中国改革开放以来的成就。

思维活跃,求知欲旺盛,教师可以通过创设教学情景引导学生积极探究,主动建构知识体系并获得情感体验。

在思维的独立性、批判性等方面还不够成熟,容易简单化和偏执化,教师应提供正确的评价方法并加强引导。

师情分析

1、本题性知识(专业素养)

2、条件性知识(教育学、心理学)

3、实践性知识(教学经验)

4、通识知识

1、知识与能力

知道“双百”方针的内涵;了解“文化大革命”摧残文化艺术的史实;了解改革开放后文艺事业取得的主要成就。

2、过程与方法

学会以一个人物解读历史的一种学习方法。

3、情感态度价值观

感受“双百”方针对新中国文化事业发展的意义。讨论贯彻“双百”方针过程中的经验和教训。认识文艺与政治、经济的关系。

三维目标

重点

难点

“双百”方针

经验教训,如何认识文艺与政治经济、个人与时代之关系

理由:课标与意见的重点要求。

理由:学生的经验和认知水平。课程的设置割裂了历史的整体性。

1、教法

情境教学法

理由:激发兴趣。

2、学法

自主学习、问题探究

理由:理性认识。意见的要求。

理解历史的价值目标是什么?(学了为什么?)

一是构筑正常的民族集体记忆。

(民族意识)

二是获得生活的智慧和道德的力量。

(“延续”和“避免”)

三是养成“通过思考过有道德的生活”的品质。

(现代公民人文素养)

设计思想(预设)

史料

史识

历史理论

学史者的阅历和思考

论从史出;论由证来

科学

人文

历史往事;逼近真相。

论从史出;史由证来。

人格修养;公民素养。

“历史图景”的构建

设计思想(预设)

以新课程理念为指针,采用自主学习、问题探究的模式来设计。努力创设生动活泼的教学情景,让学生积极参与、体验和感悟,成为课堂的主体和知识的主动构建者,老师则成为学生活动的组织者、引导者与合作者

设计思想(预设)

观察

教学流程

思考

理解

认识

历史细节

主要概况

主要原因

经验教训

导入

教学流程

【设计意图】:激趣。切题。

温家宝说:“您写的几本书,不仅是个人一生的写照,也是近百年来中国知识分子历程的反映。您在最困难的时候,包括在‘牛棚’挨整的时候,也没有丢掉自己的信仰。”

个人

走进人物内心世界

认识时代背景

文本分析,论从史出。探讨成就和挫折

史实论证。

探讨文艺如何反映时代

文学艺术史的一种学法

时代

文艺

教学流程——百花齐放,百家争鸣

材料一:解放后,任北大东语系教授兼系主任,从事系务、科研和翻译工作。先后出版的德文中译本有德国《安娜·西格斯短篇小说集》(1955 年),梵文文学作品中译本有印度伽梨陀娑《沙恭达罗》(剧本,1956年)、印度古代寓言故事集《五卷书》(1959年)等,学术著作有《中印文化关系史论丛》(1957年)、《印度简史》(1957年)等。1956年2月,被任为中国科学院哲学社会科学部委员。1954年、1959年、1964年当选为第二、三、四届全国政协委员。并以中国文化使者的身份先后出访印度、缅甸、东德、前苏联、伊拉克、埃及、叙利亚等国家

【设计意图】:课文的有效阅读,达成知识目标。

设问:(1)季羡林先生在建国后初期的成就体现了我国科学文化事业的什么方针?

(2)“双百”方针提出的背景和内涵、意义分别是什么?

教学流程——百花齐放,百家争鸣

【设计意图】:从成就看方针,获取信息。合理利用课文素材

设问:(3)P91页学习和思考——建国初期文艺创作的主要特点是什么?

教学流程——百花齐放,百家争鸣

主要内容

【设计意图】:神入历史,走近人物的内心世界,小切口看“文革”。

教学流程——万马齐喑,百花凋零

材料二:“文革”中受到“四人帮”及其北大爪牙的残酷迫害。 “文革”期间偷偷地翻译印度史诗《罗摩衍那》,又完成了《牛棚杂忆》一书。

材料三:《牛棚杂忆》节选

(2)你同意不同意“这是一本用血泪换来的和泪写成的文字。这是一代宗师留给后代的最佳礼品。”的看法?

设问:(1)季羡林先生在“文革”中的遭遇说明了什么问题?

剧作家吴祖光(中)和他的妻子——著名演员新凤霞一起被下放劳动改造

“文革”中田汉同志被批斗

教学流程——春回大地,欣欣向荣

材料三:中国外国文学会副会长(1978年)、中国南亚学会会长(1979年)、中国敦煌吐鲁番学会副会长(1983年)、中国史学会常务理事(1984年)等等。 1998年4月,《牛棚杂忆》出版。

1986年论文集《印度古代语言论集》获北京大学首届科学研究成果奖。1987年论文集《原始佛教的语言问题》获北京市哲学社会科学和政策研究优秀成果荣誉奖。 1992年主编的《大唐西域记校注》获全国首届古籍整理图书奖。

2006年9月26日,在中国译协庆祝国际翻译日 资深翻译家表彰大会上,季羡林被授予“翻译文化终身成就奖”

【设计意图】:神入历史,走近人物的内心世界,小切口看“文革”

教学流程——春回大地,欣欣向荣

【设计意图】:神入历史,走近人物的内心世界,小切口看“文革”

(2)这些成就体现了哪些方针?

(3)季羡林先生在改革开放时期的创作是个别现象吗?请举例说明。

(4)你如何理解季羡林先生“我快一百岁了,活这么久值得。因为尽管国家有这样那样不可避免的问题,但现在总的是人和政通、海晏河清。”这句话?

设问:(1)季羡林先生在改革开放时期的经历和创作有哪些特点?

【设计意图】:梯度,从个人的角度、从文艺的角度看待国家的进步。

【课堂讨论、对话】

新中国成立以来,文学艺术创作出现了哪两个高峰?简析产生这两个高峰的主要原因。从中你获得了哪些启示?

【设计意图】:检测课堂教学效果。突破难点。

【设计意图】:反思历史。

教学流程

课后延伸

“自己生存,也让别的动物生存,这就是善。只考虑自己生存不考虑别人生存,这就是恶。”

“要说真话,不讲假话。假话全不讲,真话不全讲。”

“就是不一定把所有的话都说出来,但说出来的话一定是真话。”

“每个人都争取一个完满的人生。然而,自古及今,海内海外,一个百分之百完满的人生是没有的。所以我说,不完满才是人生。”

“最后两句话是——‘国之魂魄,民之肝胆,屹立东方,亿万斯年’。人民的灵魂,百姓的脊梁,中华民族大有前途。”

思考:个人在历史中的地位;良知与社会责任感

谢 谢!

同课章节目录

- 专题一 中国传统文化主流思想的演变

- 一 百家争鸣

- 二 汉代儒学

- 三 宋明理学

- 四 明末清初的思想活跃局面

- 专题二 古代中国的科学技术与文化

- 一 中国古代的科学技术成就

- 二 中国的古代艺术

- 三 中国古典文学的时代特色

- 专题三 近代中国思想解放的潮流

- 一 “顺乎世界之潮流”

- 二 新文化运动

- 三 马克思主义在中国的传播

- 专题四 20世纪以来中国重大思想理论成果

- 一 孙中山的三民主义

- 二 毛泽东思想的形成与发展

- 三 建设中国特色社会主义理论

- 专题五 现代中国的文化与科技

- 一 文化事业的曲折发展

- 二 人民教育事业的发展

- 三 科学技术的发展与成就

- 专题六 西方人文精神的起源与发展

- 一 蒙昧中的觉醒

- 二 神权下的自我

- 三 专制下的启蒙

- 四 理性之光与浪漫之声

- 专题七 近代以来科学技术的辉煌

- 一 近代物理学的奠基人和革命者

- 二 追寻生命的起源

- 三 人类文明的引擎

- 四 向“距离”挑战

- 专题八 19世纪以来的文学艺术

- 一 工业革命时代的浪漫情怀

- 二 碰撞与冲突

- 三 打破隔离的坚冰

- 四 与时俱进的文学艺术

- 学习与探究之一:科举制度的利与弊

- 学习与探究之二:“三代人眼中的教育”访谈录

- 学习与探究之三:艺术中的历史