语文精编课件:人教版必修五第四单元第11课 中国建筑的特征

文档属性

| 名称 | 语文精编课件:人教版必修五第四单元第11课 中国建筑的特征 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 974.1KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2012-10-01 14:08:54 | ||

图片预览

文档简介

(共54张PPT)

第11课 中国建筑的特征

诗海探珠

春泛若耶溪

綦毋潜

幽意无断绝,

此去随所偶。

晚风吹行舟,

花路入溪口。

际夜转西壑,

隔山望南斗。

潭烟飞溶溶,

林月低向后。

生事城弥漫,

愿为持竿叟。

【赏析】 这首五言古体诗,幽意无限,景物清新,极富画意,是綦毋潜山水诗的代表作。这首诗在描述春夜泛舟若耶溪所领略的幽美景色中,寄托了诗人闲适隐逸的情怀。诗以抒发隐逸之思,随遇而安的情怀开始,统摄全篇。正由于诗人幽意不断,所以才在春夜泛舟,游赏“水至清,照众山倒影,窥之如画的若耶溪,着力描绘所见优美景物,有着鲜明的动感。

三、四两句,就有引人入胜之妙。诗人在和煦的春风中登舟,驶进了香花夹岸的若耶溪,这种风送小舟,百花盛开,馥芳四溢的氛围,真使诗人陶醉而流连忘返。随着小舟沿着溪曲折前行,明月东升,碧波荡漾,诗人遥望天际,南斗灿然高挂。这里既描写了船驶溪中,千回百转的动态,也表现了诗人舟中眺望的情态,用笔简练,形象鲜明。

七、八两句又是另一幅画面。小舟不断前行,溪谷之中夜霭漫漫,飘浮不定。诗人用一“飞”字,不仅生动地写出了雾霭浮动之状,而且也体现了小舟穿雾而行中诗人的感受。往后看,一轮明月已从林后渐渐西沉,越来越向后推移,用一“低”字,情景也很逼真。面对这样清幽宁静的胜境,诗人愿远离世俗,垂钓终老。全诗以抒情起,以抒情结,幽兴幽景,二者融合无迹。

【思考】 这首诗寄托了诗人怎样的情怀?请以诗歌的开头与结尾为主加以简要分析。

课堂互动探究

写作素材积累

知能优化演练

第 11课 中国建筑的特征

基础自主学案

美文佳作欣赏

基础自主学案

三、词语辨析

(1)布置·布局

两者都有“布开”之意。布置:在一个地方安排和陈列各种事物,使这个地方适合某种需要;对一些活动作出安排。布局:全面安排;围棋、象棋竞赛中指一局棋的开始阶段。

例:①近日,工业和信息化部批复同意,将在上海、杭州、南京、广州、深圳、厦门6个城市组织开展TD-LTE规模技术试验。这是我国_______4G的关键性举措。

②为做好天津市滨海新区开发区创先争优活动领导点评工作,开发区创先争优活动领导小组办公室于12月27日召开会议,_______开发区创先争优活动领导点评工作。

布局

布置

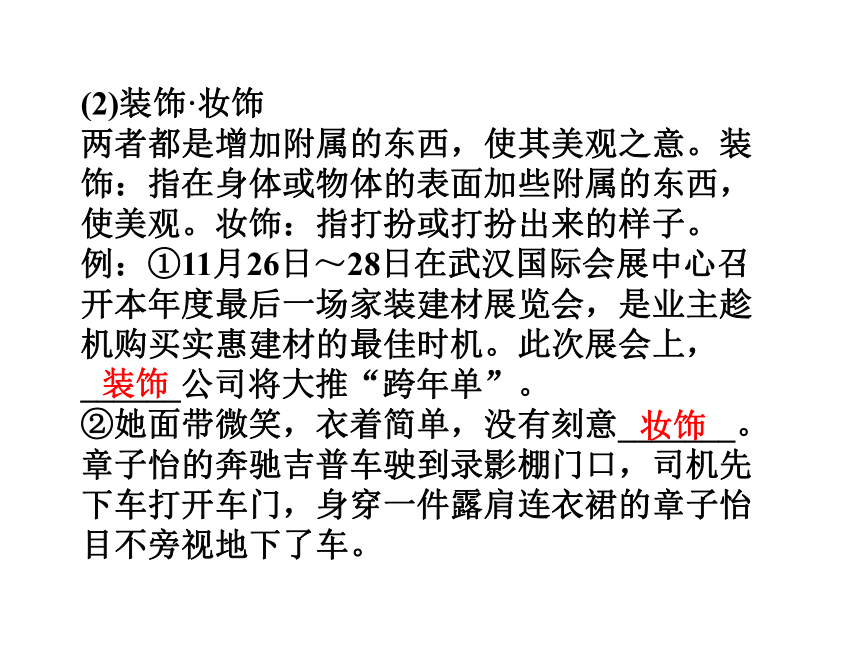

(2)装饰·妆饰

两者都是增加附属的东西,使其美观之意。装饰:指在身体或物体的表面加些附属的东西,使美观。妆饰:指打扮或打扮出来的样子。

例:①11月26日~28日在武汉国际会展中心召开本年度最后一场家装建材展览会,是业主趁机购买实惠建材的最佳时机。此次展会上,______公司将大推“跨年单”。

②她面带微笑,衣着简单,没有刻意_______。章子怡的奔驰吉普车驶到录影棚门口,司机先下车打开车门,身穿一件露肩连衣裙的章子怡目不旁视地下了车。

装饰

妆饰

(3)巧夺天工·鬼斧神工

两者都有“精妙、奇特”之意,但使用对象不同。巧夺天工:指人工的精巧胜过天然,形容人工技艺十分巧妙。鬼斧神工:多用来形容自然景物的精巧。

例:①作为在世界上一直享有盛誉的中国传统工艺美术,其_________的技艺所呈现的艺术人文,以及与创造力相关的所有知识和经验,都是今天值得我们珍重和保护的非物质文化遗产。

②在风和雪的作用力下,海滩上产生了各种千奇百怪的画面,似__________。

巧夺天工

鬼斧神工

四、词语释义

大同小异:_________________________________

千变万化:_________________________________

喜闻乐见:_________________________________

大部分相同,只有少部分不同。

有千万种变化,形容变化非常多。

喜欢听,乐意看,指很受欢迎。

五、文学常识

1.走近作者

梁思成(1901-1972),广东省新

会人,我国近代建筑史上的一代

宗师,建筑学家和建筑教育家。

毕生从事中国古代建筑的研究和

建筑教育事业。系统地调查、整理、研究了中国古代建筑的历史和理论,是这一学科的开拓者和奠基者。培养了大批建筑人才,以严谨、勤奋的学风著称。努力探索中国建筑的创作道路,还提出文物建筑保护的理论和方法,在建筑学方面贡献突出。

新中国首都城市规划工作的推动者,建国以来国徽、人民英雄纪念碑等几项重大设计方案的主持者。主要作品有《中国建筑史》《清式营造则例》《营造法式注释》等。

2.资料链接

中华人民共和国成立后,梁思成向往已久的新建设终于在中国大地上开始了。人民政府给予梁思成以极大的信任,委任他担任北京市都市计划委员会的副主任,他开始为新中国首都的建设日夜操劳。

在繁忙的工作中,梁思成始终没有忘掉为新中国创造新建筑的理想,始终没有停止对建筑创作理论的探索。他学习了毛泽东同志的《新民主主义论》,尤其是其中关于新中国文化的论述,令他受到很大的教益,他认为新中国建筑也和新中国的文化一样,应该是“民族的、科学的、大众的”。他写文章,作报告,连续发表了《中国建筑的特征》、《中国建筑发展的历史阶段》、《中国建筑与中国建筑师》等,热情地介绍中国建筑传统,论述建筑创作的主张。

课堂互动探究

[文脉·探究]

1.“这个体系分布到很广大的地区:西起葱岭,东至日本、朝鲜,南至越南、缅甸,北至黑龙江,包括蒙古人民共和国的区域在内。这些地区的建筑和中国中心地区的建筑,或是同属于一个体系,或是大同小异,如弟兄之同属于一家的关系。”这句话有什么特点?突出了什么?

【提示】 作者运用形象化的语言,使单调枯燥的建筑术语变得具体可感。比喻说明是本文一大特色,这里把中国邻近地区的建筑与中国中心地

区的建筑的关系比作“弟兄之同属于一家的关系”,突出中国的建筑体系在世界各民族千年文化史中的独特地位。

2.“屋顶在中国建筑中素来占着极其重要的位置”至“它的发展成为中国建筑中最主要的特征之一”这段话的主要内容是什么?

【提示】 这一段说明屋顶的装饰作用。当屋顶是坡面时,屋顶的四角是翘起的,其装饰性在很早之前就“被发现而予以利用”。运用了比较的手法说明其他建筑体系对屋顶的不重视,以突出中国建筑中中式屋顶装饰性的特征。同时进行了引证说明,在我国《诗经》中的“如鸟斯革,如翚斯飞”形象地展示了屋顶像振翅欲飞的鸟一样,这种装饰为中国人民所喜闻乐见,发展成为中国建筑中最主要的特征之一,使文章富于文学趣味,大大增强了可读性。

3.“这一切特点都有一定的风格和手法,为匠师们所遵守,为人民所承认”至“那就是我们建筑上的‘词汇’,是构成一座或一组建筑的不可少的构件和因素”这段话作者的主要观点是什么?

【提示】 说明中国的建筑体系和希腊、罗马的建筑体系一样,也有自己的风格和手法。为将这一相对陌生的建筑名词介绍给读者,作者运用类比的手法形象地把“风格和手法”称为“文法”,建筑如同语言,是各民族世代传承、世代加工,从而形成惯例。

中国建筑中如何组织梁架、构建承托屋顶的结构,如何求得屋顶的曲面,如何收束瓦顶,并使这种曲面起到装饰作用,这些都成为我国两三千年沿用的惯例法式。就像语言文字中的“词汇”一样,建筑学上的“柱”“枋”“门”“墙”“正房”“厢房”“庭院”等亦属建筑“词汇”。

4.中国建筑有哪些特征?文章是按什么顺序展开的?哪些特征属于结构特征?哪些特征属于装饰特征?着重讲了哪几项?

【提示】 文章概括了中国建筑的九大特征,是按总体特征(包括个体建筑特征、群体建筑特征)、结构方法、外观装饰的顺序展开的。其中(三)(四)(五)项属于结构特征,(六)(七)(八)(九)项属于装饰特征。而(一)(二)项因为是从总体上来谈中国建筑的,既涉及结构特征,也涉及装饰特征。

文章总结出中国建筑的九大特征,并不是平均用笔的,而是根据重要程度或说明的难易程度而有所侧重,重点说明的特征有:(二)平面布置,表现出中国院落文化的特色;(三)结构方法,体现了中国建筑结构体系的特殊性;(四)斗拱,是“中国建筑中最显著的特征之一”;(六)屋顶,斜坡飞檐是中国建筑的典型形象;(七)色彩,大胆使用朱红和彩绘成为中国建筑鲜明的特色。

5.怎样理解作者提出的“中国建筑的‘文法’”和各民族建筑之间的“可译性”问题?

【名师点拨】 “中国建筑的‘文法’”是一种比喻的说法,借语言文字中“文法”这一术语来说明中国建筑的风格和手法。所谓“中国建筑的‘文法’”,是中国建筑几千年来形成并沿用的惯例法式,从建筑框架到整体构成,从台基到屋顶,都有一定之规,有它的“拘束性”,但也有它的“灵活性”,体现在具体的建筑上,既表现出中国建筑的一贯风格,也具有独特的个性。

“各民族的建筑之间的‘可译性’”也是用“语言和文学”为喻。各民族建筑的功用或主要性能是一致的,有相通性,但表现出来的形式却有很大不同,恰似不同民族的语言,表达同一个意思,语言形式却不相同一样。所谓的“可译性”,是指各民族建筑在实质上有“同一性质”,可以透过其纷繁多样的表现形式解读出来。

6.结合文中关于建筑的文法和词汇的说法,分析理解为何说中国的建筑艺术在世界上占有独特的地位。

【名师点拨】 作者认为建筑有如文章一样,也有自己的创作风格和手法,参照写作的用法,将它称作建筑的“文法”。每种建筑都有其特定的构建特色,形成了自己的建筑法式,遵照这种沿袭下来的法式,结合各国的历史文化特点,每个地区,每个国家都会有区别别人的建筑式样,虽然有时会存在建筑样式上的雷同性,但从建筑的“文法”和“词汇”上来讲,这些相同的建筑在构件及其关系上是不同的。

从中国的建筑来看,其“文法”是独特的,采用了框架结构法;其“词汇”也是独特的,采用了木结构而非砖石结构,而木材结构的结构方法的运用使中国的建筑区别于希腊、罗马,摈弃木结构的建筑体系,同时发展了我国的新建筑。 中国建筑的词汇如梁、柱、枋等等又是独特的,它遵循中国建筑的框架、轮廓等“文法”,创造出几千年留传下来的中国建筑体系。

六、整体预知

细剖·深析

[楼主]

作为一篇科技论文,科学、严谨的说明是为文的基本要求,作者主要的任务是介绍科学知识、阐述自己的观点。可本文有很多句子带有很浓烈的抒情成分,应如何看待这些抒情句?请谈谈自己的看法。

[沙发]

我想,我们应认真体会梁思成的建筑美学思想。梁先生在他的文章中,反复表达的思想是强烈的民族精神和爱国情怀。他呼吁:“中国建筑的个性乃即我民族之性格”,“一国一族之建筑适反鉴其物质精神、继往开来之面貌。”

[板凳]

我同意楼上的观点。梁思成先生就是告诉我们中国建筑是值得中国人骄傲的,他的用意就是用强烈的民族情怀感染人们,引领人们进入高尚的审美境界。一个没有民族精神和爱国情怀的人是不会成为建设国家的栋梁之材的。

[椅子]

我也支持啊!科普文章不光给人们“知”,而且要让人们“感”。梁先生的文章,既是“科学的”,有科学知识、科学理念和科学精神,又是“人文的”,以人文的观点审视科学、对待科学,表现出很强的人文关怀色彩。

写作素材积累

技法借鉴

简明、严密的语言

简明、严密是本文突出的语言特点。本文属于自然科学论文,而自然科学论文要求语言简明、严密,不可堆砌辞藻,哗众取宠;不可晦涩难懂,故作高深。本文在语言上就很好地做到了这一点。如“中国的建筑体系是在世界各民族数千年文化史中一个独特的建筑体系”,用语简单明了,概括了中国建筑的地位和成就。

又如“个别的建筑物,一般地由三个主要部分构成:下部的台基、中间的房屋本身和上部翼状伸展的屋顶”这句话中“一般”“主要”就用得很严密,因为有一些建筑物,适应特殊的需要,或符合特定的审美要求,就可能不这样。

语言简明,概括地说,就是不说多余的话,要用尽可能少的语言表达尽可能丰富、完整的内容。具体可从三方面入手:

1.不说废话,做到避重复、会省略、去赘余,要善于运用代词来指代上下文中已经出现的语句。

2.要正确使用词语,忌用那些令人费解的词语,防止误解,避免歧义。

3.要合理安排句子,挑选合适的句式等。

●随堂练笔

下面是北京“排队推动日”活动的标志牌。请仔细观察该标志牌,然后请用简明的文字介绍一下该标志牌。

【参考示例】 该标志牌由两部分组成,中间是由阿拉伯数字“1”以两个整齐排列的小人儿形式组成的“排队推动”的标识,外面的部分由宣传口号“我排队”“我礼让”“我快乐”和宣传内容“每月11日排队推动日”组成。

素材积累

1.课内素材开发

只为建筑

1944年夏天,一排竹筏又把梁思成从李庄送到重庆朝天门码头。这次他不是躲难,更不是逃生,而是受盟军司令部邀请而来。当时,盟军准备轰炸敌占区,盟军司令部请梁思成建议,轰炸的时候要保护哪些古建筑。梁思成当即向司令部交了一张圈了红圈,有明确保护标记的图纸。随后,梁思成又说,还有两个城市我也希望能够保护,但这两个城市不在中国。

美国人当时感到很奇怪,即问他是哪两个城市,梁思成说;日本的京都和奈良。

1945年夏季,美、英等国在太平洋上集结了两百万军队,对日本进行持续而强有力的轰炸。因为梁思成的嘱托,日本京都、奈良没有被轰炸,日本最重要的两个有着众多古建筑的古城得以保存。

梁思成的儿子梁从诫一次在日本讲台上说:“我父亲提出这个建议是不容易的,我们家有两个人直接死在抗日前线。”台下的日本听众听了梁从诫的陈述,鸦雀无声。

[适用话题]

这则材料可用于“文化遗产保护”“以德报怨”“感恩”等话题。

2.鲜活素材速递

日本建筑文化的中国“恩人”:鉴真与梁思成

2010年5月10日 中国经济网

2010年4月24日,“为梁思成在日本奈良树立铜像启动仪式”在北京全国政协礼堂隆重举行。

2010年,对于日本奈良和中国扬州,都将是一个值得纪念的年份,两位相隔一千多年的大师,将分别在两地相遇,他们一位是被日本人民奉为“建筑之父、文化恩人”的鉴真大师,一位是被日本人民奉为“古都恩人”的梁思成。

1200多年前,日本遣唐使来扬邀请鉴真大师去弘法,大师六次东渡终获成功,他和他的弟子,在日本奈良营建了历代日本人民引为国宝的唐招提寺,传播佛法,开启了扬州与日本友好交往的历史,扬州成为中日友好交往的原点。

1200多年后的1944年,盟军对日本本土实施了大规模地毯式轰炸,时任“战区文物保护委员会”副主任的梁思成呼吁盟军不要轰炸京都和奈良,千年古都得以保全。

两位相隔千年的大师,分别为日本留下和保全了珍贵的文化遗产,后来,他们又在扬州相遇—1963年,恰逢鉴真圆寂1200周年,

中日两国都把纪念鉴真当作解冻两国外交的突破口。中国高层领导人决定,在鉴真担任过住持的扬州大明寺内,建造一座纪念堂。这个不同寻常的设计任务,众望所归落在建筑大师梁思成身上。

2010年,日本奈良将迎来迁都1300年纪念,在日中友好协会和中华文化发展基金会共同努力下,为“古都恩人”梁思成在奈良树立铜像列为主要庆典活动之一。

[适用话题]

这则材料适用于“友好”“文化使者”“文化恩人”等话题的作文。

知能优化演练

美文佳作欣赏

故居的本质是精神性

冯骥才

我想,七月里北京东城区北总布胡同24号梁林(梁思成和林徽因)故居所遭遇的风波,大概可以成为今年文化界的十大事件之一。

初听这消息真的吓了一跳。心想北京怎么了,城改的大水冲了龙王庙,连北京城保护神的老宅子也不要了?梁思成已是举国公认的文化遗产保护的象征。

前两天,在美术馆举行活动,待完了事,即与一位友人去到北总布胡同看看究竟。据友人说,由于梁林故居拆迁一事社会反响强烈,拆除工作已被叫停,相关部门明确地将其列为“保护对象”了。然而,站在这深深的老巷里,还是看到这幢失不再来的名居险些被毁的惨状。倒座门楼已经狼牙狗啃,顶子被掀去,惊见云天;然而,一些老房子还在,一株树干有胳膊粗的石榴树和高大的绒花树枝繁叶茂,竟然还有几颗开始熟红的石榴沉甸甸地垂下来。这株石榴至少六七十年。是林徽因亲手栽的么?这个院落、这些房间就是他们为许多华厦遗存的命运所焦虑和操心之处吗?

这里需要思辨的是,名人故居是否只是名人离世之后留下的房产?它的价值能够仅以建筑史和建筑学的价值来衡量吗?

一个为历史做过重要贡献的人去了,他的生命气质、他的往事、他独有的个人生活,乃至他的精神,除去留在他做过的事情或相关的文字里,还无声地存在于他的故居中。故居的主角是人。他留在故居的大量的生活细节,有待我们去发现、感知与思考。惟有徜徉于屠格涅夫卢布尔耶那庄园的森林与原野,才能感知《猎人笔记》的灵感是从哪里来的;

也只有坐在克林的柴可夫斯基那间小小的六边形的摇曳着光和影的玻璃厅里,才能体味到作曲家心灵中特有的气息;屋中的画、家具、窗帘和桌上小小的物品,无不告诉你主人的审美的格调与天性的敏感;只有看见凤凰城中沈从文先生屋里那台陈旧的手摇唱机,才知道他的写作必须有音乐做伴。我们体验过他文字中声音的元素吗?

这些故居虽然不是建筑的经典,却是依然活着的伟大的空间。巴黎城外奥维和那间凡高住过又小又破又昏暗的房子,唤起我们的是对这位艺术大师无上的敬意。

故居因他的主人而有意义和价值,建筑好坏毫不重要。所以说,故居的本质不是物质性,而是精神性的。

创造了一个城市的是一代代人。而每一代人都有它的精英与代表。他们是这个城市或地域的灵魂。故居正是这种城市灵魂的象征与确凿存在。它是一个城市或地域十分重要的精神遗产。从文明角度来说,它是神圣不可侵犯的。

当然,文明是一个认识过程。这个过程有幸从梁林故居风波的演进中被我们看到了。从开始遭遇破坏,到富于文化责任感的各界人士发表意见,有关部门站出来承担保护;

更重要的是,愈来愈多的普通群众对之关切——我在梁林故居这一会儿,就见到有母女二人来到现场,关切此事。母亲年轻,孩子是中学生。经问方知,她们是海淀区人。女儿很崇拜梁思成先生,因此十分关心梁林故居的存亡。我听了很感动。北京民众的文化意识确实令人钦佩。而且上述的一切不都在表明社会文明的自觉与进步?

现在,梁林故居的保护应不再是问题。但如果把梁林故居风波看成一个“个案”,问题就仍然存在。

北京作为我国的政治首都和文化古都,历史文化积淀深厚,各种重要的文化遗存包括名人故居藏龙卧虎,深在市廛之中。由于我们还没有从传统的文物观转化为现代的遗产观,所以对建筑类的遗存依然侧重物质性,忽视精神性;故居属于民居,向来没有清晰的认定标准,因使近三十年大规模城改中,许多重要而珍贵的名人故居灰飞烟灭,消逝于无。这也是城市历史文化的分量日渐稀薄的原因之一。

这使我想起曾住在巴黎时,常见一些老街的街口竖一块铁质的牌子,黑底红字。标题一律是“巴黎的故事”,牌子上写着这条街上居住过哪些重要的人物。

其中有些人物可谓大名鼎鼎,令人心生敬意。远远胜过仰着脑袋去瞧那些谁也会盖的摩天大楼。我们不是总叫喊着把城市的文化“做大做强”吗?把文化做精做细才是真正做“强”,而非花大把钱折腾几个大吵大闹、过后影儿也找不着的文化节。

因而,我想北京的有关部门是否该对城中的名人故居来一遍认真的地毯式普查了?名人故居在城市精神遗产中应属专门一项,过去从未做过。由于涉及各个领域,辄必邀请各方专家协助认定,然后制定专门的保护条例与措施。这桩事才算真正做实做好。

我突发奇想,如果这事完成,是否绘制一张北京的名人故居地图,也叫中外游人来客见识一下北京文化的“深不见底”,也让北京人由此生出文化的自豪感来!

希望遇难呈祥的梁林故居能够使我们看出城市的文化。

【赏评】 著名的建筑学家梁思成舍命保住北京的古城风貌,但命运似乎正在开着天大玩笑,他的故居也要随着一纸命令烟消云散。功利色彩使我们面对历史往往做出种种不明智的举动。但恰恰又正是这种现实的影响力,要求我们从现实与历史之间去追思梁思成先生,来保护古城建筑,只有这样,才能延续一个民族的记忆。一个失去自己文化的民族,是不会有美好的未来和竞争力的,我们应努力为一个失去记忆的民族找回记忆。

本部分内容讲解结束

点此进入课件目录

按ESC键退出全屏播放

谢谢使用

第11课 中国建筑的特征

诗海探珠

春泛若耶溪

綦毋潜

幽意无断绝,

此去随所偶。

晚风吹行舟,

花路入溪口。

际夜转西壑,

隔山望南斗。

潭烟飞溶溶,

林月低向后。

生事城弥漫,

愿为持竿叟。

【赏析】 这首五言古体诗,幽意无限,景物清新,极富画意,是綦毋潜山水诗的代表作。这首诗在描述春夜泛舟若耶溪所领略的幽美景色中,寄托了诗人闲适隐逸的情怀。诗以抒发隐逸之思,随遇而安的情怀开始,统摄全篇。正由于诗人幽意不断,所以才在春夜泛舟,游赏“水至清,照众山倒影,窥之如画的若耶溪,着力描绘所见优美景物,有着鲜明的动感。

三、四两句,就有引人入胜之妙。诗人在和煦的春风中登舟,驶进了香花夹岸的若耶溪,这种风送小舟,百花盛开,馥芳四溢的氛围,真使诗人陶醉而流连忘返。随着小舟沿着溪曲折前行,明月东升,碧波荡漾,诗人遥望天际,南斗灿然高挂。这里既描写了船驶溪中,千回百转的动态,也表现了诗人舟中眺望的情态,用笔简练,形象鲜明。

七、八两句又是另一幅画面。小舟不断前行,溪谷之中夜霭漫漫,飘浮不定。诗人用一“飞”字,不仅生动地写出了雾霭浮动之状,而且也体现了小舟穿雾而行中诗人的感受。往后看,一轮明月已从林后渐渐西沉,越来越向后推移,用一“低”字,情景也很逼真。面对这样清幽宁静的胜境,诗人愿远离世俗,垂钓终老。全诗以抒情起,以抒情结,幽兴幽景,二者融合无迹。

【思考】 这首诗寄托了诗人怎样的情怀?请以诗歌的开头与结尾为主加以简要分析。

课堂互动探究

写作素材积累

知能优化演练

第 11课 中国建筑的特征

基础自主学案

美文佳作欣赏

基础自主学案

三、词语辨析

(1)布置·布局

两者都有“布开”之意。布置:在一个地方安排和陈列各种事物,使这个地方适合某种需要;对一些活动作出安排。布局:全面安排;围棋、象棋竞赛中指一局棋的开始阶段。

例:①近日,工业和信息化部批复同意,将在上海、杭州、南京、广州、深圳、厦门6个城市组织开展TD-LTE规模技术试验。这是我国_______4G的关键性举措。

②为做好天津市滨海新区开发区创先争优活动领导点评工作,开发区创先争优活动领导小组办公室于12月27日召开会议,_______开发区创先争优活动领导点评工作。

布局

布置

(2)装饰·妆饰

两者都是增加附属的东西,使其美观之意。装饰:指在身体或物体的表面加些附属的东西,使美观。妆饰:指打扮或打扮出来的样子。

例:①11月26日~28日在武汉国际会展中心召开本年度最后一场家装建材展览会,是业主趁机购买实惠建材的最佳时机。此次展会上,______公司将大推“跨年单”。

②她面带微笑,衣着简单,没有刻意_______。章子怡的奔驰吉普车驶到录影棚门口,司机先下车打开车门,身穿一件露肩连衣裙的章子怡目不旁视地下了车。

装饰

妆饰

(3)巧夺天工·鬼斧神工

两者都有“精妙、奇特”之意,但使用对象不同。巧夺天工:指人工的精巧胜过天然,形容人工技艺十分巧妙。鬼斧神工:多用来形容自然景物的精巧。

例:①作为在世界上一直享有盛誉的中国传统工艺美术,其_________的技艺所呈现的艺术人文,以及与创造力相关的所有知识和经验,都是今天值得我们珍重和保护的非物质文化遗产。

②在风和雪的作用力下,海滩上产生了各种千奇百怪的画面,似__________。

巧夺天工

鬼斧神工

四、词语释义

大同小异:_________________________________

千变万化:_________________________________

喜闻乐见:_________________________________

大部分相同,只有少部分不同。

有千万种变化,形容变化非常多。

喜欢听,乐意看,指很受欢迎。

五、文学常识

1.走近作者

梁思成(1901-1972),广东省新

会人,我国近代建筑史上的一代

宗师,建筑学家和建筑教育家。

毕生从事中国古代建筑的研究和

建筑教育事业。系统地调查、整理、研究了中国古代建筑的历史和理论,是这一学科的开拓者和奠基者。培养了大批建筑人才,以严谨、勤奋的学风著称。努力探索中国建筑的创作道路,还提出文物建筑保护的理论和方法,在建筑学方面贡献突出。

新中国首都城市规划工作的推动者,建国以来国徽、人民英雄纪念碑等几项重大设计方案的主持者。主要作品有《中国建筑史》《清式营造则例》《营造法式注释》等。

2.资料链接

中华人民共和国成立后,梁思成向往已久的新建设终于在中国大地上开始了。人民政府给予梁思成以极大的信任,委任他担任北京市都市计划委员会的副主任,他开始为新中国首都的建设日夜操劳。

在繁忙的工作中,梁思成始终没有忘掉为新中国创造新建筑的理想,始终没有停止对建筑创作理论的探索。他学习了毛泽东同志的《新民主主义论》,尤其是其中关于新中国文化的论述,令他受到很大的教益,他认为新中国建筑也和新中国的文化一样,应该是“民族的、科学的、大众的”。他写文章,作报告,连续发表了《中国建筑的特征》、《中国建筑发展的历史阶段》、《中国建筑与中国建筑师》等,热情地介绍中国建筑传统,论述建筑创作的主张。

课堂互动探究

[文脉·探究]

1.“这个体系分布到很广大的地区:西起葱岭,东至日本、朝鲜,南至越南、缅甸,北至黑龙江,包括蒙古人民共和国的区域在内。这些地区的建筑和中国中心地区的建筑,或是同属于一个体系,或是大同小异,如弟兄之同属于一家的关系。”这句话有什么特点?突出了什么?

【提示】 作者运用形象化的语言,使单调枯燥的建筑术语变得具体可感。比喻说明是本文一大特色,这里把中国邻近地区的建筑与中国中心地

区的建筑的关系比作“弟兄之同属于一家的关系”,突出中国的建筑体系在世界各民族千年文化史中的独特地位。

2.“屋顶在中国建筑中素来占着极其重要的位置”至“它的发展成为中国建筑中最主要的特征之一”这段话的主要内容是什么?

【提示】 这一段说明屋顶的装饰作用。当屋顶是坡面时,屋顶的四角是翘起的,其装饰性在很早之前就“被发现而予以利用”。运用了比较的手法说明其他建筑体系对屋顶的不重视,以突出中国建筑中中式屋顶装饰性的特征。同时进行了引证说明,在我国《诗经》中的“如鸟斯革,如翚斯飞”形象地展示了屋顶像振翅欲飞的鸟一样,这种装饰为中国人民所喜闻乐见,发展成为中国建筑中最主要的特征之一,使文章富于文学趣味,大大增强了可读性。

3.“这一切特点都有一定的风格和手法,为匠师们所遵守,为人民所承认”至“那就是我们建筑上的‘词汇’,是构成一座或一组建筑的不可少的构件和因素”这段话作者的主要观点是什么?

【提示】 说明中国的建筑体系和希腊、罗马的建筑体系一样,也有自己的风格和手法。为将这一相对陌生的建筑名词介绍给读者,作者运用类比的手法形象地把“风格和手法”称为“文法”,建筑如同语言,是各民族世代传承、世代加工,从而形成惯例。

中国建筑中如何组织梁架、构建承托屋顶的结构,如何求得屋顶的曲面,如何收束瓦顶,并使这种曲面起到装饰作用,这些都成为我国两三千年沿用的惯例法式。就像语言文字中的“词汇”一样,建筑学上的“柱”“枋”“门”“墙”“正房”“厢房”“庭院”等亦属建筑“词汇”。

4.中国建筑有哪些特征?文章是按什么顺序展开的?哪些特征属于结构特征?哪些特征属于装饰特征?着重讲了哪几项?

【提示】 文章概括了中国建筑的九大特征,是按总体特征(包括个体建筑特征、群体建筑特征)、结构方法、外观装饰的顺序展开的。其中(三)(四)(五)项属于结构特征,(六)(七)(八)(九)项属于装饰特征。而(一)(二)项因为是从总体上来谈中国建筑的,既涉及结构特征,也涉及装饰特征。

文章总结出中国建筑的九大特征,并不是平均用笔的,而是根据重要程度或说明的难易程度而有所侧重,重点说明的特征有:(二)平面布置,表现出中国院落文化的特色;(三)结构方法,体现了中国建筑结构体系的特殊性;(四)斗拱,是“中国建筑中最显著的特征之一”;(六)屋顶,斜坡飞檐是中国建筑的典型形象;(七)色彩,大胆使用朱红和彩绘成为中国建筑鲜明的特色。

5.怎样理解作者提出的“中国建筑的‘文法’”和各民族建筑之间的“可译性”问题?

【名师点拨】 “中国建筑的‘文法’”是一种比喻的说法,借语言文字中“文法”这一术语来说明中国建筑的风格和手法。所谓“中国建筑的‘文法’”,是中国建筑几千年来形成并沿用的惯例法式,从建筑框架到整体构成,从台基到屋顶,都有一定之规,有它的“拘束性”,但也有它的“灵活性”,体现在具体的建筑上,既表现出中国建筑的一贯风格,也具有独特的个性。

“各民族的建筑之间的‘可译性’”也是用“语言和文学”为喻。各民族建筑的功用或主要性能是一致的,有相通性,但表现出来的形式却有很大不同,恰似不同民族的语言,表达同一个意思,语言形式却不相同一样。所谓的“可译性”,是指各民族建筑在实质上有“同一性质”,可以透过其纷繁多样的表现形式解读出来。

6.结合文中关于建筑的文法和词汇的说法,分析理解为何说中国的建筑艺术在世界上占有独特的地位。

【名师点拨】 作者认为建筑有如文章一样,也有自己的创作风格和手法,参照写作的用法,将它称作建筑的“文法”。每种建筑都有其特定的构建特色,形成了自己的建筑法式,遵照这种沿袭下来的法式,结合各国的历史文化特点,每个地区,每个国家都会有区别别人的建筑式样,虽然有时会存在建筑样式上的雷同性,但从建筑的“文法”和“词汇”上来讲,这些相同的建筑在构件及其关系上是不同的。

从中国的建筑来看,其“文法”是独特的,采用了框架结构法;其“词汇”也是独特的,采用了木结构而非砖石结构,而木材结构的结构方法的运用使中国的建筑区别于希腊、罗马,摈弃木结构的建筑体系,同时发展了我国的新建筑。 中国建筑的词汇如梁、柱、枋等等又是独特的,它遵循中国建筑的框架、轮廓等“文法”,创造出几千年留传下来的中国建筑体系。

六、整体预知

细剖·深析

[楼主]

作为一篇科技论文,科学、严谨的说明是为文的基本要求,作者主要的任务是介绍科学知识、阐述自己的观点。可本文有很多句子带有很浓烈的抒情成分,应如何看待这些抒情句?请谈谈自己的看法。

[沙发]

我想,我们应认真体会梁思成的建筑美学思想。梁先生在他的文章中,反复表达的思想是强烈的民族精神和爱国情怀。他呼吁:“中国建筑的个性乃即我民族之性格”,“一国一族之建筑适反鉴其物质精神、继往开来之面貌。”

[板凳]

我同意楼上的观点。梁思成先生就是告诉我们中国建筑是值得中国人骄傲的,他的用意就是用强烈的民族情怀感染人们,引领人们进入高尚的审美境界。一个没有民族精神和爱国情怀的人是不会成为建设国家的栋梁之材的。

[椅子]

我也支持啊!科普文章不光给人们“知”,而且要让人们“感”。梁先生的文章,既是“科学的”,有科学知识、科学理念和科学精神,又是“人文的”,以人文的观点审视科学、对待科学,表现出很强的人文关怀色彩。

写作素材积累

技法借鉴

简明、严密的语言

简明、严密是本文突出的语言特点。本文属于自然科学论文,而自然科学论文要求语言简明、严密,不可堆砌辞藻,哗众取宠;不可晦涩难懂,故作高深。本文在语言上就很好地做到了这一点。如“中国的建筑体系是在世界各民族数千年文化史中一个独特的建筑体系”,用语简单明了,概括了中国建筑的地位和成就。

又如“个别的建筑物,一般地由三个主要部分构成:下部的台基、中间的房屋本身和上部翼状伸展的屋顶”这句话中“一般”“主要”就用得很严密,因为有一些建筑物,适应特殊的需要,或符合特定的审美要求,就可能不这样。

语言简明,概括地说,就是不说多余的话,要用尽可能少的语言表达尽可能丰富、完整的内容。具体可从三方面入手:

1.不说废话,做到避重复、会省略、去赘余,要善于运用代词来指代上下文中已经出现的语句。

2.要正确使用词语,忌用那些令人费解的词语,防止误解,避免歧义。

3.要合理安排句子,挑选合适的句式等。

●随堂练笔

下面是北京“排队推动日”活动的标志牌。请仔细观察该标志牌,然后请用简明的文字介绍一下该标志牌。

【参考示例】 该标志牌由两部分组成,中间是由阿拉伯数字“1”以两个整齐排列的小人儿形式组成的“排队推动”的标识,外面的部分由宣传口号“我排队”“我礼让”“我快乐”和宣传内容“每月11日排队推动日”组成。

素材积累

1.课内素材开发

只为建筑

1944年夏天,一排竹筏又把梁思成从李庄送到重庆朝天门码头。这次他不是躲难,更不是逃生,而是受盟军司令部邀请而来。当时,盟军准备轰炸敌占区,盟军司令部请梁思成建议,轰炸的时候要保护哪些古建筑。梁思成当即向司令部交了一张圈了红圈,有明确保护标记的图纸。随后,梁思成又说,还有两个城市我也希望能够保护,但这两个城市不在中国。

美国人当时感到很奇怪,即问他是哪两个城市,梁思成说;日本的京都和奈良。

1945年夏季,美、英等国在太平洋上集结了两百万军队,对日本进行持续而强有力的轰炸。因为梁思成的嘱托,日本京都、奈良没有被轰炸,日本最重要的两个有着众多古建筑的古城得以保存。

梁思成的儿子梁从诫一次在日本讲台上说:“我父亲提出这个建议是不容易的,我们家有两个人直接死在抗日前线。”台下的日本听众听了梁从诫的陈述,鸦雀无声。

[适用话题]

这则材料可用于“文化遗产保护”“以德报怨”“感恩”等话题。

2.鲜活素材速递

日本建筑文化的中国“恩人”:鉴真与梁思成

2010年5月10日 中国经济网

2010年4月24日,“为梁思成在日本奈良树立铜像启动仪式”在北京全国政协礼堂隆重举行。

2010年,对于日本奈良和中国扬州,都将是一个值得纪念的年份,两位相隔一千多年的大师,将分别在两地相遇,他们一位是被日本人民奉为“建筑之父、文化恩人”的鉴真大师,一位是被日本人民奉为“古都恩人”的梁思成。

1200多年前,日本遣唐使来扬邀请鉴真大师去弘法,大师六次东渡终获成功,他和他的弟子,在日本奈良营建了历代日本人民引为国宝的唐招提寺,传播佛法,开启了扬州与日本友好交往的历史,扬州成为中日友好交往的原点。

1200多年后的1944年,盟军对日本本土实施了大规模地毯式轰炸,时任“战区文物保护委员会”副主任的梁思成呼吁盟军不要轰炸京都和奈良,千年古都得以保全。

两位相隔千年的大师,分别为日本留下和保全了珍贵的文化遗产,后来,他们又在扬州相遇—1963年,恰逢鉴真圆寂1200周年,

中日两国都把纪念鉴真当作解冻两国外交的突破口。中国高层领导人决定,在鉴真担任过住持的扬州大明寺内,建造一座纪念堂。这个不同寻常的设计任务,众望所归落在建筑大师梁思成身上。

2010年,日本奈良将迎来迁都1300年纪念,在日中友好协会和中华文化发展基金会共同努力下,为“古都恩人”梁思成在奈良树立铜像列为主要庆典活动之一。

[适用话题]

这则材料适用于“友好”“文化使者”“文化恩人”等话题的作文。

知能优化演练

美文佳作欣赏

故居的本质是精神性

冯骥才

我想,七月里北京东城区北总布胡同24号梁林(梁思成和林徽因)故居所遭遇的风波,大概可以成为今年文化界的十大事件之一。

初听这消息真的吓了一跳。心想北京怎么了,城改的大水冲了龙王庙,连北京城保护神的老宅子也不要了?梁思成已是举国公认的文化遗产保护的象征。

前两天,在美术馆举行活动,待完了事,即与一位友人去到北总布胡同看看究竟。据友人说,由于梁林故居拆迁一事社会反响强烈,拆除工作已被叫停,相关部门明确地将其列为“保护对象”了。然而,站在这深深的老巷里,还是看到这幢失不再来的名居险些被毁的惨状。倒座门楼已经狼牙狗啃,顶子被掀去,惊见云天;然而,一些老房子还在,一株树干有胳膊粗的石榴树和高大的绒花树枝繁叶茂,竟然还有几颗开始熟红的石榴沉甸甸地垂下来。这株石榴至少六七十年。是林徽因亲手栽的么?这个院落、这些房间就是他们为许多华厦遗存的命运所焦虑和操心之处吗?

这里需要思辨的是,名人故居是否只是名人离世之后留下的房产?它的价值能够仅以建筑史和建筑学的价值来衡量吗?

一个为历史做过重要贡献的人去了,他的生命气质、他的往事、他独有的个人生活,乃至他的精神,除去留在他做过的事情或相关的文字里,还无声地存在于他的故居中。故居的主角是人。他留在故居的大量的生活细节,有待我们去发现、感知与思考。惟有徜徉于屠格涅夫卢布尔耶那庄园的森林与原野,才能感知《猎人笔记》的灵感是从哪里来的;

也只有坐在克林的柴可夫斯基那间小小的六边形的摇曳着光和影的玻璃厅里,才能体味到作曲家心灵中特有的气息;屋中的画、家具、窗帘和桌上小小的物品,无不告诉你主人的审美的格调与天性的敏感;只有看见凤凰城中沈从文先生屋里那台陈旧的手摇唱机,才知道他的写作必须有音乐做伴。我们体验过他文字中声音的元素吗?

这些故居虽然不是建筑的经典,却是依然活着的伟大的空间。巴黎城外奥维和那间凡高住过又小又破又昏暗的房子,唤起我们的是对这位艺术大师无上的敬意。

故居因他的主人而有意义和价值,建筑好坏毫不重要。所以说,故居的本质不是物质性,而是精神性的。

创造了一个城市的是一代代人。而每一代人都有它的精英与代表。他们是这个城市或地域的灵魂。故居正是这种城市灵魂的象征与确凿存在。它是一个城市或地域十分重要的精神遗产。从文明角度来说,它是神圣不可侵犯的。

当然,文明是一个认识过程。这个过程有幸从梁林故居风波的演进中被我们看到了。从开始遭遇破坏,到富于文化责任感的各界人士发表意见,有关部门站出来承担保护;

更重要的是,愈来愈多的普通群众对之关切——我在梁林故居这一会儿,就见到有母女二人来到现场,关切此事。母亲年轻,孩子是中学生。经问方知,她们是海淀区人。女儿很崇拜梁思成先生,因此十分关心梁林故居的存亡。我听了很感动。北京民众的文化意识确实令人钦佩。而且上述的一切不都在表明社会文明的自觉与进步?

现在,梁林故居的保护应不再是问题。但如果把梁林故居风波看成一个“个案”,问题就仍然存在。

北京作为我国的政治首都和文化古都,历史文化积淀深厚,各种重要的文化遗存包括名人故居藏龙卧虎,深在市廛之中。由于我们还没有从传统的文物观转化为现代的遗产观,所以对建筑类的遗存依然侧重物质性,忽视精神性;故居属于民居,向来没有清晰的认定标准,因使近三十年大规模城改中,许多重要而珍贵的名人故居灰飞烟灭,消逝于无。这也是城市历史文化的分量日渐稀薄的原因之一。

这使我想起曾住在巴黎时,常见一些老街的街口竖一块铁质的牌子,黑底红字。标题一律是“巴黎的故事”,牌子上写着这条街上居住过哪些重要的人物。

其中有些人物可谓大名鼎鼎,令人心生敬意。远远胜过仰着脑袋去瞧那些谁也会盖的摩天大楼。我们不是总叫喊着把城市的文化“做大做强”吗?把文化做精做细才是真正做“强”,而非花大把钱折腾几个大吵大闹、过后影儿也找不着的文化节。

因而,我想北京的有关部门是否该对城中的名人故居来一遍认真的地毯式普查了?名人故居在城市精神遗产中应属专门一项,过去从未做过。由于涉及各个领域,辄必邀请各方专家协助认定,然后制定专门的保护条例与措施。这桩事才算真正做实做好。

我突发奇想,如果这事完成,是否绘制一张北京的名人故居地图,也叫中外游人来客见识一下北京文化的“深不见底”,也让北京人由此生出文化的自豪感来!

希望遇难呈祥的梁林故居能够使我们看出城市的文化。

【赏评】 著名的建筑学家梁思成舍命保住北京的古城风貌,但命运似乎正在开着天大玩笑,他的故居也要随着一纸命令烟消云散。功利色彩使我们面对历史往往做出种种不明智的举动。但恰恰又正是这种现实的影响力,要求我们从现实与历史之间去追思梁思成先生,来保护古城建筑,只有这样,才能延续一个民族的记忆。一个失去自己文化的民族,是不会有美好的未来和竞争力的,我们应努力为一个失去记忆的民族找回记忆。

本部分内容讲解结束

点此进入课件目录

按ESC键退出全屏播放

谢谢使用