2013年《随堂优化训练》第5章 第3节 生态系统的物质循环

文档属性

| 名称 | 2013年《随堂优化训练》第5章 第3节 生态系统的物质循环 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 404.8KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2012-10-08 07:48:28 | ||

图片预览

文档简介

(共23张PPT)

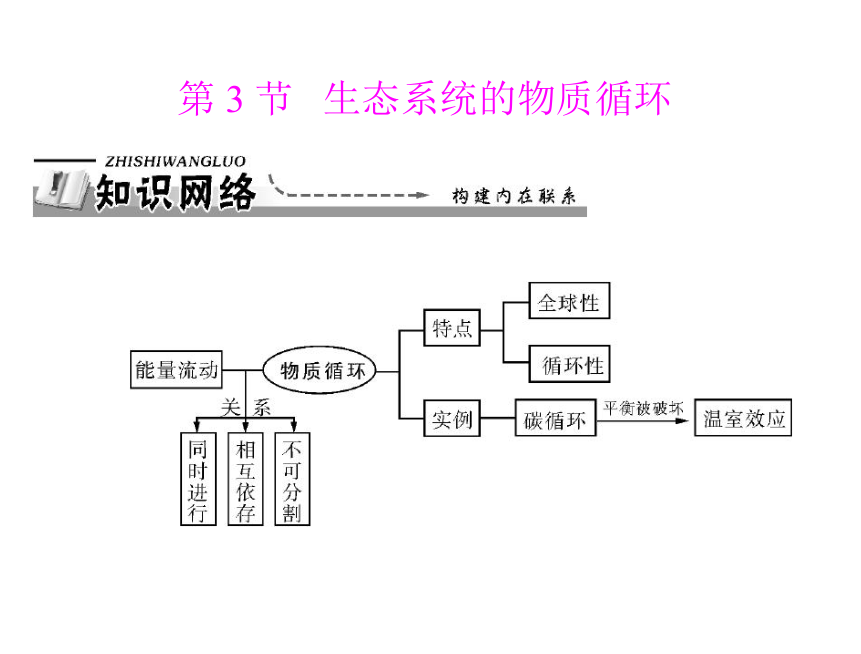

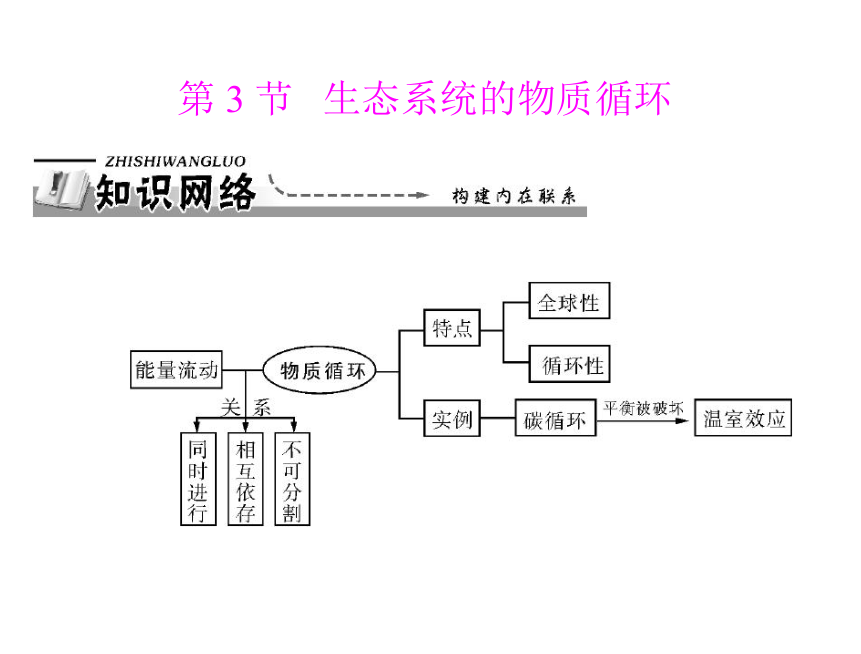

第 3 节 生态系统的物质循环

物质循环及其实例——碳循环

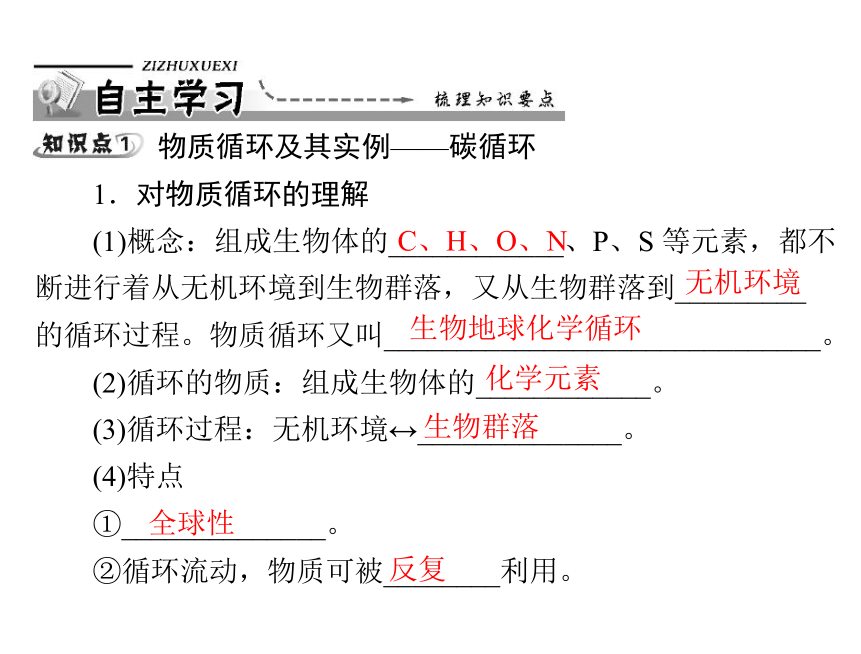

1.对物质循环的理解

(1)概念:组成生物体的____________、P、S 等元素,都不

断进行着从无机环境到生物群落,又从生物群落到_________

的循环过程。物质循环又叫______________________________。

(2)循环的物质:组成生物体的____________。

(3)循环过程:无机环境 ______________。

(4)特点

①______________。

②循环流动,物质可被________利用。

C、H、O、N

无机环境

生物地球化学循环

化学元素

生物群落

全球性

反复

2.碳循环

(1) 循环形式 : 在生物群落与无机环境之间主要以________

的形式进行。

(2)过程(见图 5-3-1)

图 5-3-1

二氧化碳

呼吸作用

光合作用

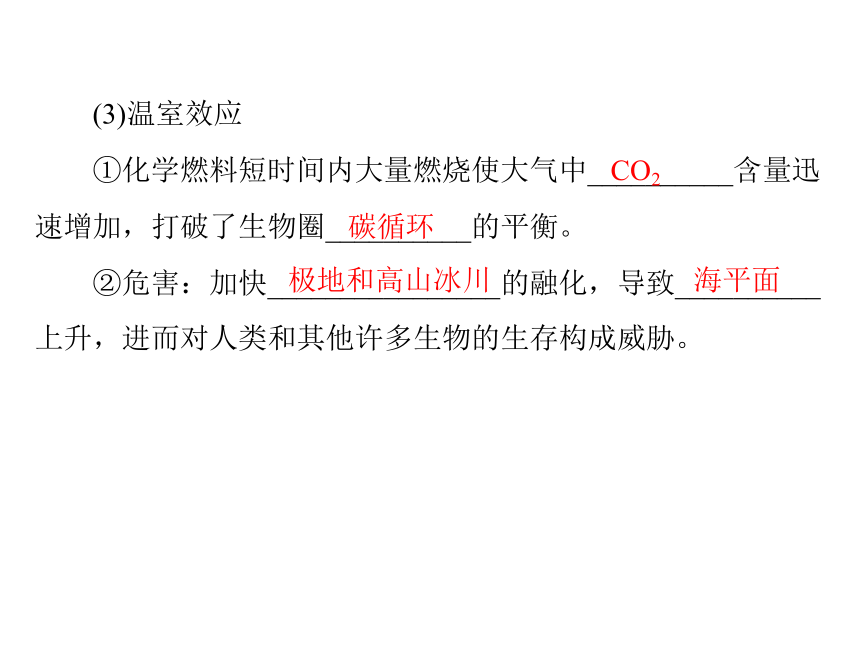

(3)温室效应

①化学燃料短时间内大量燃烧使大气中__________含量迅

速增加,打破了生物圈__________的平衡。

②危害:加快________________的融化,导致__________

上升,进而对人类和其他许多生物的生存构成威胁。

CO2

碳循环

极地和高山冰川

海平面

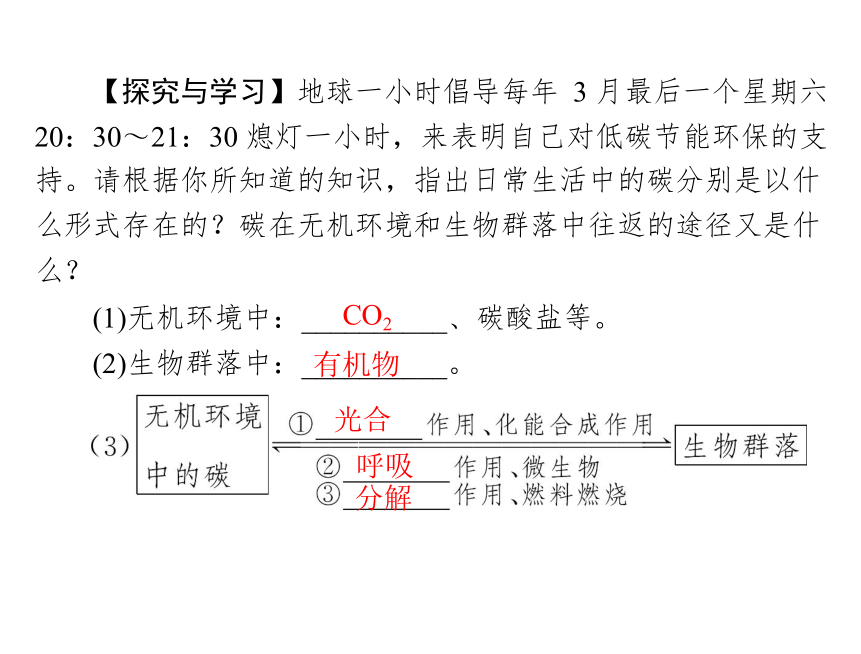

【探究与学习】地球一小时倡导每年 3 月最后一个星期六

20:30~21:30 熄灯一小时,来表明自己对低碳节能环保的支

持。请根据你所知道的知识,指出日常生活中的碳分别是以什

么形式存在的?碳在无机环境和生物群落中往返的途径又是什

么?

(1)无机环境中:__________、碳酸盐等。

(2)生物群落中:__________。

CO2

有机物

光合

呼吸

分解

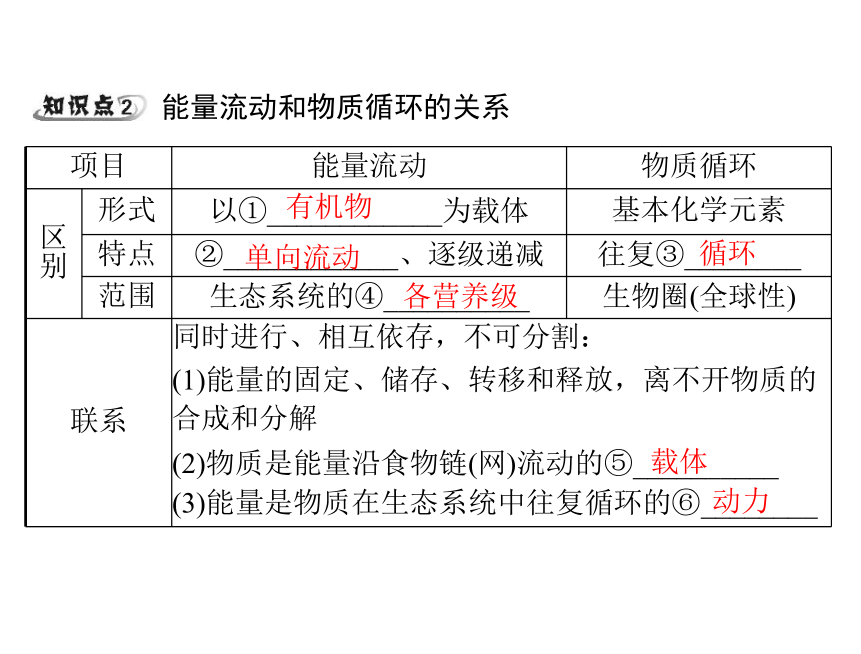

项目 能量流动 物质循环

区

别 形式 以①____________为载体 基本化学元素

特点 ②____________、逐级递减 往复③________

范围 生态系统的④__________ 生物圈(全球性)

联系 同时进行、相互依存,不可分割:

(1)能量的固定、储存、转移和释放,离不开物质的

合成和分解

(2)物质是能量沿食物链(网)流动的⑤__________

(3)能量是物质在生态系统中往复循环的⑥________

能量流动和物质循环的关系

有机物

单向流动

循环

各营养级

载体

动力

【探究与学习】下列有关生态系统能量流动和物质循环的

叙述中,不正确的是(

)

D

A.能量流动和物质循环是生态系统的两个主要功能

B.能量流动和物质循环是沿着食物链进行的

C.能量流动和物质循环密切联系、相互依存

D.能量流动是伴随着物质循环而循环的

解析:在生态系统中,能量流动和物质循环都是沿着食物

链和食物网进行的,二者紧密联系在一起。能量的固定、储存、

转移和释放离不开物质的合成和分解等过程,物质的循环利用

离不开能量的利用,但能量流动是单向、不循环的。

物质循环的概念和特点

1.对物质循环的概念的理解

(1)物质循环所指的物质主要是指组成生物体的基本元素,

而不是指由这些元素组成的糖类、脂肪和蛋白质等具体形态的

物质。

(2)物质循环所指的循环是指组成生物体的基本元素在生

物群落与无机环境之间的循环过程。

(3)生态系统的物质循环离不开能量的流动。

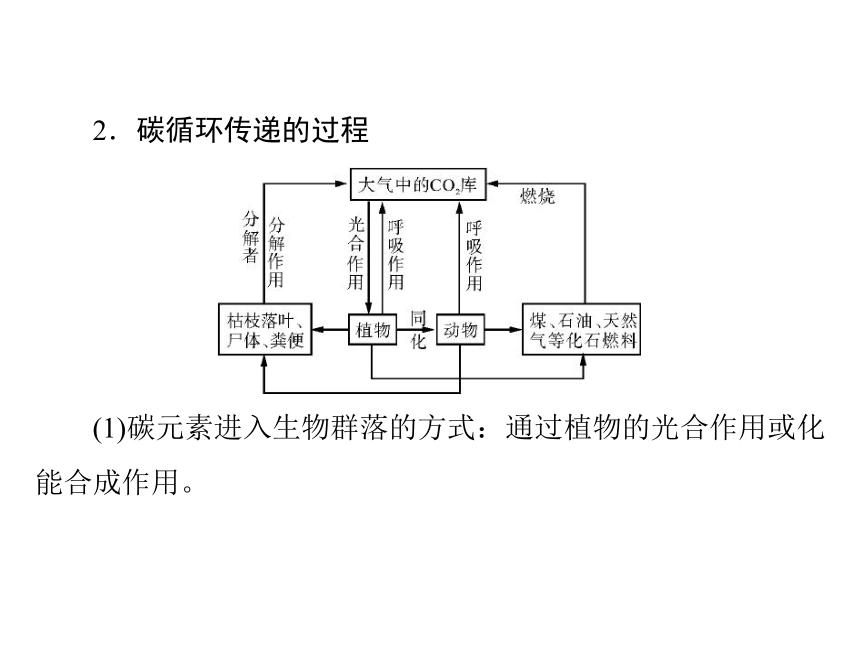

2.碳循环传递的过程

(1)碳元素进入生物群落的方式:通过植物的光合作用或化

能合成作用。

(2)碳元素返回无机环境的方式

①动植物的呼吸作用。

②分解者的分解作用。

③化学燃料的燃烧。

注:碳循环在无机环境与生产者之间是双向的,生产者和

分解者是连接无机环境与群落的桥梁。

【例题】若甲代表生产者,乙代表消费者,丙代表分解者,

丁代表无机环境。图中能正确代表甲、乙、丙、丁在碳循环中

的关系的是(

)

【名师点拨】甲与乙、甲与丙之间是单向传递的,甲与丁

之间是双向循环的,乙和丙产生的 CO2 返回丁中。

【答案】B

【变式训练】施用农药 DDT 的地区,虽然占陆地面积一小

部分,可是在远离施药地区的南极,动物体内也发现了 DDT,

这种现象说明了(

)

B

A.DDT 是挥发性物质

B.DDT 已经加入全球性的生物地球化学循环

C.考察队将 DDT 带到了南极

D.南极动物也偶尔到施用农药的地区觅食

探究土壤微生物的分解作用

【体验过程】

1.实验原理:土壤中的微生物主要是细菌和真菌,这些微

生物通过分泌细胞外酶,把复杂的有机物分

解成简单的分子,然后再吸收。

案例 1 案例 2

实验假设 微生物能分解落叶使之

腐烂 ④________________________

实

验

设

计 实验

组 对土壤①______处理 A 杯中加入 30 mL 土壤浸出液

对照

组 对土壤②_________处理 B 杯中加入 30 mL 蒸馏水

自变

量 土壤中是否含有微生物 土壤中是否含有分解淀粉的微生物

实验现象 在相同时间内实验组落叶的腐烂程度小于对照组 加入

碘液 A1 ⑤____________

B1 ⑥____________

加入斐

林试剂 A2 ⑦________________

B2 ⑧____________

结论 ③__________________

_____________________ 土壤浸出液中的微生物能分解淀粉

2.探究过程及结论

高温

不做任何

微生物对土壤

微生物能分解淀粉

有分解作用

不变蓝

变蓝

产生砖红色沉淀

不变色

【提炼方法】

1.此实验中的对照组不做处理,保持自然状态;实验组要

进行灭菌处理。

2.控制变量需遵循单一变量原则。

3.实验中要确保各组的无关变量相同,如落叶的种类、土

壤的理化性质(如含水量、pH 等)、埋入土壤的时间等。

【典例】同学们在探究过程中提出疑问,并猜测不同生态

系统的土壤微生物的分解能力不同,并设计了实验进行验证。

(1) 实验设计首先要遵循的是 ________________ 原则和

________________原则。

(2)以带有同种落叶的土壤为实验材料,均分为 A、B 两组。

实验时 A 组不做处理(自然状态);B 组用塑料袋包好,放在 60 ℃

的恒温箱中灭菌 1 小时。B 组处理的目的是_________________。

(3)上题(2)中实验的自变量是____________________,因变

量是___________ ,无关变量是__________________________

至少写出两点)。

(4)如果同学们的猜测是正确的,若干天后(2)中 B 组的落叶

__________________________________。

(5)如果同学们用带有相同量同种植物落叶的冻土苔原和

热带雨林的等量土壤为实验材料,分别模拟原生态系统的无机

环境条件进行 C 组和 D 组的实验,定期抽样检测样品土壤中未

腐烂的落叶的含量,请根据预期结果和图 5-3-2 中 D 组的曲

线,绘出 C 组的曲线。

图 5-3-2

【解答提示】绘制曲线时应注意以下几点:①两曲线的起

点相同,②由于D 组微生物的分解作用比C 组强,所以C 组曲

线比 D 组曲线下降慢。

(3)土壤微生物的有无

落叶的腐烂程度 土壤温度、含水

量、pH、落叶的种类和大小等(合理即可)

(4)腐烂程度小于对照组

(5)如图 5-3-3 所示

图 5-5-3

【答案】(1)单一变量 对照

(2)杀死土壤微生物,同时避免土壤理化性质的改变

1.从碳循环的角度看,人体内有机物中的碳元素究其根源

是来自(

)

B

A.食物中的碳

C.燃料中的碳

B.大气中的 CO2

D.非生物环境中的碳酸盐

2.在生态系统的碳循环中,既能使 CO2 进入生物群落,又

能使 CO2 释放到大气中的生物是(

)

A

A.绿色植物

C.肉食动物

B.植食动物

D.营腐生生活的真菌

3.生态系统的物质循环的特点不包括(

)

D

A.带有全球性

B.物质是指组成生物体的基本元素

C.在群落与无机环境之间循环往复

D.在群落的各营养级之间循环往复

解析:物质在群落各营养级之间不能循环,是单向流动的。

4.探究土壤微生物对淀粉的分解作用的实验中,自变量是

(

)

B

A.有无淀粉

C.溶液颜色的变化

B.有无土壤微生物

D.有无还原糖

5.(双选)下列关于能量流动和物质循环的说法正确的是

(

)

AD

A.物质循环过程中,无机环境中的物质可以被生物群落

反复利用

B.生态系统中,先进行物质循环,后进行能量流动

C.物质是能量的载体,能量随着物质在无机环境和生物

群落之间循环流动

D.物质循环与能量流动相互依存

6.图 5-3-4 表示生态系统的碳循环。请据图回答下列问

题。

图 5-3-4

(1)碳元素从 B 流向 A 和从 A 流向 C 是以_______________

形式进行的。

同化有机物

(2)A 为__________,B 为__________。C 为__________,

其作用是________________________,若缺少了这一环节,则

会出现________________。

(3)A 、 B 、C均可通过 ________ 作用将 ________ 分解成

________返回大气中。

(4)若 B 为绿色植物,则进行 a 的主要场所是__________,

进行 b 的主要场所是__________。

消费者

生产者

分解者

将动植物遗体分解成无机物

生态系统崩溃

呼吸

有机物

CO2

线粒体

叶绿体

第 3 节 生态系统的物质循环

物质循环及其实例——碳循环

1.对物质循环的理解

(1)概念:组成生物体的____________、P、S 等元素,都不

断进行着从无机环境到生物群落,又从生物群落到_________

的循环过程。物质循环又叫______________________________。

(2)循环的物质:组成生物体的____________。

(3)循环过程:无机环境 ______________。

(4)特点

①______________。

②循环流动,物质可被________利用。

C、H、O、N

无机环境

生物地球化学循环

化学元素

生物群落

全球性

反复

2.碳循环

(1) 循环形式 : 在生物群落与无机环境之间主要以________

的形式进行。

(2)过程(见图 5-3-1)

图 5-3-1

二氧化碳

呼吸作用

光合作用

(3)温室效应

①化学燃料短时间内大量燃烧使大气中__________含量迅

速增加,打破了生物圈__________的平衡。

②危害:加快________________的融化,导致__________

上升,进而对人类和其他许多生物的生存构成威胁。

CO2

碳循环

极地和高山冰川

海平面

【探究与学习】地球一小时倡导每年 3 月最后一个星期六

20:30~21:30 熄灯一小时,来表明自己对低碳节能环保的支

持。请根据你所知道的知识,指出日常生活中的碳分别是以什

么形式存在的?碳在无机环境和生物群落中往返的途径又是什

么?

(1)无机环境中:__________、碳酸盐等。

(2)生物群落中:__________。

CO2

有机物

光合

呼吸

分解

项目 能量流动 物质循环

区

别 形式 以①____________为载体 基本化学元素

特点 ②____________、逐级递减 往复③________

范围 生态系统的④__________ 生物圈(全球性)

联系 同时进行、相互依存,不可分割:

(1)能量的固定、储存、转移和释放,离不开物质的

合成和分解

(2)物质是能量沿食物链(网)流动的⑤__________

(3)能量是物质在生态系统中往复循环的⑥________

能量流动和物质循环的关系

有机物

单向流动

循环

各营养级

载体

动力

【探究与学习】下列有关生态系统能量流动和物质循环的

叙述中,不正确的是(

)

D

A.能量流动和物质循环是生态系统的两个主要功能

B.能量流动和物质循环是沿着食物链进行的

C.能量流动和物质循环密切联系、相互依存

D.能量流动是伴随着物质循环而循环的

解析:在生态系统中,能量流动和物质循环都是沿着食物

链和食物网进行的,二者紧密联系在一起。能量的固定、储存、

转移和释放离不开物质的合成和分解等过程,物质的循环利用

离不开能量的利用,但能量流动是单向、不循环的。

物质循环的概念和特点

1.对物质循环的概念的理解

(1)物质循环所指的物质主要是指组成生物体的基本元素,

而不是指由这些元素组成的糖类、脂肪和蛋白质等具体形态的

物质。

(2)物质循环所指的循环是指组成生物体的基本元素在生

物群落与无机环境之间的循环过程。

(3)生态系统的物质循环离不开能量的流动。

2.碳循环传递的过程

(1)碳元素进入生物群落的方式:通过植物的光合作用或化

能合成作用。

(2)碳元素返回无机环境的方式

①动植物的呼吸作用。

②分解者的分解作用。

③化学燃料的燃烧。

注:碳循环在无机环境与生产者之间是双向的,生产者和

分解者是连接无机环境与群落的桥梁。

【例题】若甲代表生产者,乙代表消费者,丙代表分解者,

丁代表无机环境。图中能正确代表甲、乙、丙、丁在碳循环中

的关系的是(

)

【名师点拨】甲与乙、甲与丙之间是单向传递的,甲与丁

之间是双向循环的,乙和丙产生的 CO2 返回丁中。

【答案】B

【变式训练】施用农药 DDT 的地区,虽然占陆地面积一小

部分,可是在远离施药地区的南极,动物体内也发现了 DDT,

这种现象说明了(

)

B

A.DDT 是挥发性物质

B.DDT 已经加入全球性的生物地球化学循环

C.考察队将 DDT 带到了南极

D.南极动物也偶尔到施用农药的地区觅食

探究土壤微生物的分解作用

【体验过程】

1.实验原理:土壤中的微生物主要是细菌和真菌,这些微

生物通过分泌细胞外酶,把复杂的有机物分

解成简单的分子,然后再吸收。

案例 1 案例 2

实验假设 微生物能分解落叶使之

腐烂 ④________________________

实

验

设

计 实验

组 对土壤①______处理 A 杯中加入 30 mL 土壤浸出液

对照

组 对土壤②_________处理 B 杯中加入 30 mL 蒸馏水

自变

量 土壤中是否含有微生物 土壤中是否含有分解淀粉的微生物

实验现象 在相同时间内实验组落叶的腐烂程度小于对照组 加入

碘液 A1 ⑤____________

B1 ⑥____________

加入斐

林试剂 A2 ⑦________________

B2 ⑧____________

结论 ③__________________

_____________________ 土壤浸出液中的微生物能分解淀粉

2.探究过程及结论

高温

不做任何

微生物对土壤

微生物能分解淀粉

有分解作用

不变蓝

变蓝

产生砖红色沉淀

不变色

【提炼方法】

1.此实验中的对照组不做处理,保持自然状态;实验组要

进行灭菌处理。

2.控制变量需遵循单一变量原则。

3.实验中要确保各组的无关变量相同,如落叶的种类、土

壤的理化性质(如含水量、pH 等)、埋入土壤的时间等。

【典例】同学们在探究过程中提出疑问,并猜测不同生态

系统的土壤微生物的分解能力不同,并设计了实验进行验证。

(1) 实验设计首先要遵循的是 ________________ 原则和

________________原则。

(2)以带有同种落叶的土壤为实验材料,均分为 A、B 两组。

实验时 A 组不做处理(自然状态);B 组用塑料袋包好,放在 60 ℃

的恒温箱中灭菌 1 小时。B 组处理的目的是_________________。

(3)上题(2)中实验的自变量是____________________,因变

量是___________ ,无关变量是__________________________

至少写出两点)。

(4)如果同学们的猜测是正确的,若干天后(2)中 B 组的落叶

__________________________________。

(5)如果同学们用带有相同量同种植物落叶的冻土苔原和

热带雨林的等量土壤为实验材料,分别模拟原生态系统的无机

环境条件进行 C 组和 D 组的实验,定期抽样检测样品土壤中未

腐烂的落叶的含量,请根据预期结果和图 5-3-2 中 D 组的曲

线,绘出 C 组的曲线。

图 5-3-2

【解答提示】绘制曲线时应注意以下几点:①两曲线的起

点相同,②由于D 组微生物的分解作用比C 组强,所以C 组曲

线比 D 组曲线下降慢。

(3)土壤微生物的有无

落叶的腐烂程度 土壤温度、含水

量、pH、落叶的种类和大小等(合理即可)

(4)腐烂程度小于对照组

(5)如图 5-3-3 所示

图 5-5-3

【答案】(1)单一变量 对照

(2)杀死土壤微生物,同时避免土壤理化性质的改变

1.从碳循环的角度看,人体内有机物中的碳元素究其根源

是来自(

)

B

A.食物中的碳

C.燃料中的碳

B.大气中的 CO2

D.非生物环境中的碳酸盐

2.在生态系统的碳循环中,既能使 CO2 进入生物群落,又

能使 CO2 释放到大气中的生物是(

)

A

A.绿色植物

C.肉食动物

B.植食动物

D.营腐生生活的真菌

3.生态系统的物质循环的特点不包括(

)

D

A.带有全球性

B.物质是指组成生物体的基本元素

C.在群落与无机环境之间循环往复

D.在群落的各营养级之间循环往复

解析:物质在群落各营养级之间不能循环,是单向流动的。

4.探究土壤微生物对淀粉的分解作用的实验中,自变量是

(

)

B

A.有无淀粉

C.溶液颜色的变化

B.有无土壤微生物

D.有无还原糖

5.(双选)下列关于能量流动和物质循环的说法正确的是

(

)

AD

A.物质循环过程中,无机环境中的物质可以被生物群落

反复利用

B.生态系统中,先进行物质循环,后进行能量流动

C.物质是能量的载体,能量随着物质在无机环境和生物

群落之间循环流动

D.物质循环与能量流动相互依存

6.图 5-3-4 表示生态系统的碳循环。请据图回答下列问

题。

图 5-3-4

(1)碳元素从 B 流向 A 和从 A 流向 C 是以_______________

形式进行的。

同化有机物

(2)A 为__________,B 为__________。C 为__________,

其作用是________________________,若缺少了这一环节,则

会出现________________。

(3)A 、 B 、C均可通过 ________ 作用将 ________ 分解成

________返回大气中。

(4)若 B 为绿色植物,则进行 a 的主要场所是__________,

进行 b 的主要场所是__________。

消费者

生产者

分解者

将动植物遗体分解成无机物

生态系统崩溃

呼吸

有机物

CO2

线粒体

叶绿体

同课章节目录

- 第1章 人体的内环境与稳态

- 第1节 细胞生活的环境

- 第2节 内环境稳态的重要性

- 第2章 动物和人体生命活动的调节

- 第1节 通过神经系统的调节

- 第2节 通过激素的调节

- 第3节 神经调节与体液调节的关系

- 第4节 免疫调节

- 第3章 植物的激素调节

- 第1节 植物生长素的发现

- 第2节 生长素的生理作用

- 第3节 其他植物激素

- 第4章 种群和群落

- 第1节 种群的特征

- 第2节 种群数量的变化

- 第3节 群落的结构

- 第4节 群落的演替

- 第5章 生态系统及其稳定性

- 第1节 生态系统的结构

- 第2节 生态系统的能量流动

- 第3节 生态系统的物质循环

- 第4节 生态系统的信息传递

- 第5节 生态系统的稳定性

- 第6章 生态环境的保护

- 第1节 人口增长对生态环境的影响

- 第2节 保护我们共同的家园