第26课《诗词五首——赤壁》课件(共30张PPT)

文档属性

| 名称 | 第26课《诗词五首——赤壁》课件(共30张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 3.9MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-11-25 14:17:33 | ||

图片预览

文档简介

(共30张PPT)

赤 壁

杜牧

1、了解杜牧生平及诗歌作品 。学会结合诗歌的创作背景来把握诗歌内容。

2、品读诗歌,学习怀古诗的艺术手法和写作目的。

3、培养语感,提高鉴赏诗歌能力。

教 学 目 标

体会诗人的情感、态度和价值观。

教 学 重 难 点

学习目标

请根据以下线索说出一位诗人:

A.他是一位晚唐诗人;

B.他的诗以七言绝句著称,内容以咏史抒怀为主;

D.借问酒家何处有,牧童遥指杏花村。

C.他字牧之,号樊川居士,与李商隐并称为“小李杜”;

杜牧

导入新课

杜牧(803~852),字牧之,号樊川居士,晚唐杰出的诗人。京兆万年(今陕西西安)人。杜牧是唐代杰出的诗人、散文家。因晚年居长安南樊川别墅,故后世称“杜樊川”,著有《樊川文集》。杜牧的诗歌以七言绝句著称,内容以咏史抒怀为主,其诗英发俊爽,多切经世之物,在晚唐成就颇高。杜牧人称“小杜”,以别于杜甫。与李商隐并称“小李杜”。

作者简介

其文学创作有多方面的成就,诗、赋、古文都足以名家。尤长于七绝。他的古体诗受杜甫、韩愈的影响,题材广阔,笔力峭健。近体诗则以文词清丽、情韵跌宕见长。晚唐诗歌趋于藻绘绮密,杜牧受时代风气影响,也有注重辞采的一面。以济世之才自负,有《樊川文集》。

杜牧的诗可分为两大类:一是豪迈的,一是香艳的,前者“或为遣愁,或为吊古,或为感怀之作”;后者大半是用一种清新的笔调来轻描淡写。

作者简介

这首诗是诗人经过赤壁(今湖北省武昌县西南赤矶山)这个著名的古战场,有感于三国时代的英雄成败而写下的。发生于汉献帝建安十三年(208年)十月的赤壁之战,是对三国鼎立的历史形势起着决定性作用的一次重大战役。其结果是孙、刘联军击败了曹军,而三十四岁的孙吴军统帅周瑜,乃是这次战役中的头号风云人物。诗人观赏了古战场的遗物,对赤壁之战发表了独特的看法,有感而作。

杜牧他生活在日趋衰落的晚唐时期,面对衰落的国家,他常怀忧国忧民之心,希望能够建功立业。他最大政治抱负是恢复唐王朝天宝以前的兴盛景象,但他始终没有得到统治者的重用,未能施展抱负,所以一直慨叹忧郁,死时51岁。

写作背景

咏史诗

咏史诗是中国古达诗歌的一个重要类型。许多咏史诗,不仅是对历史沧桑的歌咏,更包孕了作者的认识和感情,即所谓名为咏史,实为咏怀。

在《赤壁》这首诗中,赤壁之战已不是作者关注的重点,历史兴亡之感才是本诗所要表达的情感,只是表现得形象含蓄而已。

基础梳理

周瑜,字公瑾,东汉末年名将,庐江舒县人 。长壮有姿貌、精音律。周瑜少与孙策交好,21岁起随孙策奔赴战场平定江东。建安十三年 ,周瑜率江东孙氏集团军队与刘备军队联合,赤壁之战大败曹军,由此奠定了三分天下的基础。建安十五年病逝于巴丘,年仅36岁。

基础梳理

曹操,字孟德,沛国谯县(今安徽亳州)人。东汉末年杰出的政治家、军事家、文学家、书法家,曹魏政权的奠基人。东汉末年,曹操以汉天子的名义征讨四方,对内消灭二袁、吕布、刘表、韩遂等割据势力,对外降服南匈奴、乌桓、鲜卑等,统一了中国北方。传说他为夺取江东二乔而发动灭吴战争,被孙刘联盟在赤壁打败。

基础梳理

二乔,即汉末时期桥公的两个女儿,分别为大乔、小乔。庐江郡皖县(安徽省潜山市)人,孙策攻占皖县后,分别嫁与孙策和周瑜。

周瑜风度翩翩的才子形象,与堪称国色的小乔可称天作之合,由此成为后世文艺作品称颂的对象。

基础梳理

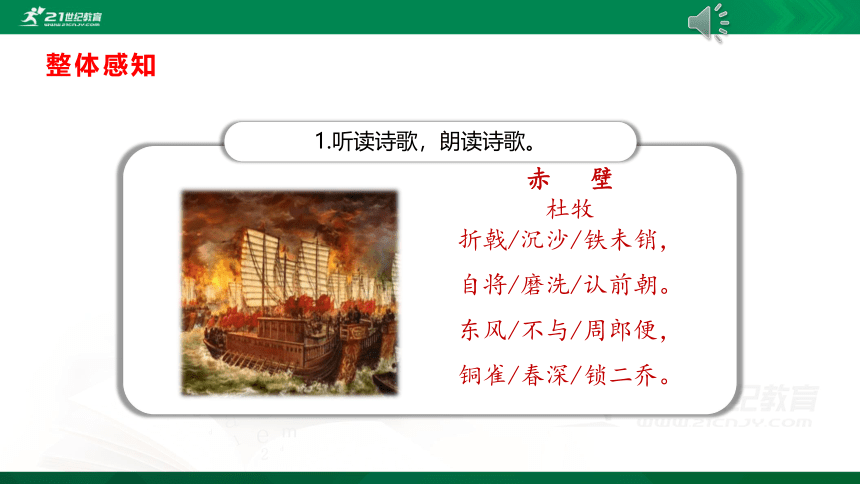

1.听读诗歌,朗读诗歌。

折戟/沉沙/铁未销,

自将/磨洗/认前朝。

东风/不与/周郎便,

铜雀/春深/锁二乔。

赤 壁

杜牧

整体感知

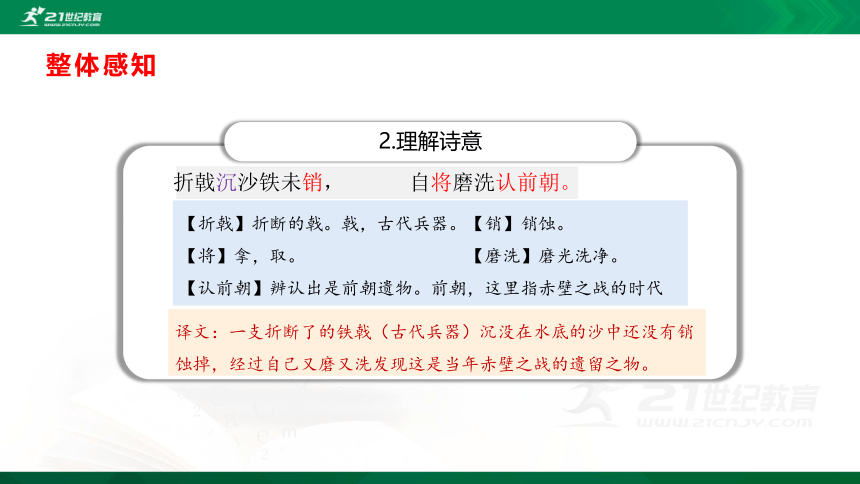

2.理解诗意

译文:一支折断了的铁戟(古代兵器)沉没在水底的沙中还没有销蚀掉,经过自己又磨又洗发现这是当年赤壁之战的遗留之物。

折戟沉沙铁未销, 自将磨洗认前朝。

【折戟】折断的戟。戟,古代兵器。【销】销蚀。

【将】拿,取。 【磨洗】磨光洗净。

【认前朝】辨认出是前朝遗物。前朝,这里指赤壁之战的时代

整体感知

2.理解诗意

译文:假如东风不给周瑜以方便,结局恐怕是曹操取胜,二乔被关进铜雀台了。

东风不与周郎便,铜雀春深锁二乔。

【周郎】即周瑜。【铜雀】即铜雀台。

【二乔】东吴美女,被称为大乔、小乔。

整体感知

1.诗歌开头为什么从一把很不起眼的“折戟”写起?这样写有何作用?

沙里沉埋着铁戟,点出此地曾有过历史风云。折戟沉沙而仍未销蚀,又引发岁月流逝物存人非的感慨。很自然地引起后文对历史的咏叹。

合作探究

2.前两句中使用了哪些动词?有什么表达效果?

这两句使用“将”“磨”“洗”“认”一连串的动词,生动地表现出作者当时兴奋的神态和对历史事件的高度关切,使下面的怀古幽情水到渠成。

合作探究

3.全诗最精彩的是哪句

“东风不与周郎便,铜雀春深锁二乔”

合作探究

4.最后两句表现了诗人怎样的历史眼光

诗人一反传统的看法,从不被人怀 疑的地方提出疑问,发表议论,反映 他明锐的历史眼光和独到的见解。

合作探究

5.诗人为什么要写周瑜?

周瑜是一个年轻有为、风流潇洒、运筹帷幄、性度恢廓的奇才。他借助东风赢得了赤壁之战的胜利,受到后人的敬仰。如果没有东风,恐怕又会是另外一种结果了吧。诗人以周瑜来自比,渴望成就大业,却没有“东风”,不以成败论英雄。

合作探究

6.第三、四两句议论抒发了诗人怎样的思想感情?

这两句议论含蓄地反映出诗人的抑郁不平和豪爽胸襟。诗人慨叹历史上英雄成败的机遇,影射自己生不逢时,有政治军事才能却不得施展的境况。它似乎还有另一层意思:只要有机遇,相信自己一定会有所作为。

合作探究

7.作者是怎样表达这种感情的?

周瑜——雄姿英发

机遇

客观条件

赢得重大胜利

杜牧——英发俊爽

无机遇

客观条件

无法

赢得重大胜利

东风

无东风

自 比

表达怀才不遇,英雄无用武之地的郁闷、不平之情。

合作探究

8.诗人是怎样评价赤壁之战的?

不以成败论英雄,认为赤壁之战的胜利,不过是借助东风而已,有很大的偶然性,否则,就是相反的结果。

合作探究

9.前后两句在表达上有什么不同?有什么内在联系?

前两句是叙事。借一件事物来兴起对前朝人物和事迹的慨叹。后两句是议论。假使这次东风不给周郞方便,那么双方就要易位,历史形势将完全改观。由叙事引发议论。

合作探究

10.本诗以小见大的写作手法是怎样表现的?

这是一首咏史诗,抒发的是对国家兴亡的感慨,可谓大内容,大主题,但这大内容、大主题却是通过“小物”“小事”来显示的。诗的开头两句由一个小小的沉埋于沙中的“折戟”想到汉末分裂动乱的年代,想到赤壁之战的风云人物,后二句把“二乔”不曾被捉这件小事与东吴霸业、三国鼎立的大主题联系起来,写得具体、可感。

合作探究

11.若将“铜雀春深锁二乔”换成“国破家亡在此朝”好不好?为什么?

不好。以二乔的命运形象代表东吴的命运,更能体现诗句的形象性,能以小见大,感情表达更含蓄。

合作探究

赤壁是东汉末年周瑜大败曹操的地方,作者并不从正面写赤壁之战的过程及其在政治上的后果,而是反说其事,并以两位美女的命运来反映赤壁之战对东吴政治军事形势的重大影响。二乔的命运在这里形象地代表了东吴的命运,以小见大,深刻警策。

课堂小结

1.写作特色

1.以小见大,含蓄蕴藉。

前两句从一件不起眼的折戟写起,不直言战争之胜负,而通过“铜雀春深锁二乔”一句,以两位美女的命运来反映赤壁之战对东吴政治军事形势的重大影响,二乔的命运在这里形象地代表了东吴的命运,通过以小见大,含蓄地表达了自己的观点,深刻警策,言近旨远。

课堂小结

2.设想奇特,手法新奇。

这首诗紧扣历史事件,将对历史兴衰成败的评价寓于丰富的想象之中,尤其是英雄与美人互相映衬,设想奇特,手法新奇,内涵丰富,让人回味无穷。

课堂小结

1.一骑红尘妃子笑,无人知是荔枝来。(《过华清宫绝句》)

2.商女不知亡国恨,隔江犹唱《后庭花》。(《泊秦淮》)

3.停车坐爱枫林晚,霜叶红于二月花。(《山行》)

4.借问酒家何处有,牧童遥指杏花村。(《清明》)

5.千里莺啼绿映红,水村山郭酒旗风。(《江南春绝句》)

6.此生此夜不长好,明月明年何处看。(《中秋月》)

积累杜牧的名句

拓展延伸

赤壁

兴感铺垫

借古讽今

警策世人

铁未销

认前朝

咏叹议论

非风便

史将淆

板书设计

再 见

赤 壁

杜牧

1、了解杜牧生平及诗歌作品 。学会结合诗歌的创作背景来把握诗歌内容。

2、品读诗歌,学习怀古诗的艺术手法和写作目的。

3、培养语感,提高鉴赏诗歌能力。

教 学 目 标

体会诗人的情感、态度和价值观。

教 学 重 难 点

学习目标

请根据以下线索说出一位诗人:

A.他是一位晚唐诗人;

B.他的诗以七言绝句著称,内容以咏史抒怀为主;

D.借问酒家何处有,牧童遥指杏花村。

C.他字牧之,号樊川居士,与李商隐并称为“小李杜”;

杜牧

导入新课

杜牧(803~852),字牧之,号樊川居士,晚唐杰出的诗人。京兆万年(今陕西西安)人。杜牧是唐代杰出的诗人、散文家。因晚年居长安南樊川别墅,故后世称“杜樊川”,著有《樊川文集》。杜牧的诗歌以七言绝句著称,内容以咏史抒怀为主,其诗英发俊爽,多切经世之物,在晚唐成就颇高。杜牧人称“小杜”,以别于杜甫。与李商隐并称“小李杜”。

作者简介

其文学创作有多方面的成就,诗、赋、古文都足以名家。尤长于七绝。他的古体诗受杜甫、韩愈的影响,题材广阔,笔力峭健。近体诗则以文词清丽、情韵跌宕见长。晚唐诗歌趋于藻绘绮密,杜牧受时代风气影响,也有注重辞采的一面。以济世之才自负,有《樊川文集》。

杜牧的诗可分为两大类:一是豪迈的,一是香艳的,前者“或为遣愁,或为吊古,或为感怀之作”;后者大半是用一种清新的笔调来轻描淡写。

作者简介

这首诗是诗人经过赤壁(今湖北省武昌县西南赤矶山)这个著名的古战场,有感于三国时代的英雄成败而写下的。发生于汉献帝建安十三年(208年)十月的赤壁之战,是对三国鼎立的历史形势起着决定性作用的一次重大战役。其结果是孙、刘联军击败了曹军,而三十四岁的孙吴军统帅周瑜,乃是这次战役中的头号风云人物。诗人观赏了古战场的遗物,对赤壁之战发表了独特的看法,有感而作。

杜牧他生活在日趋衰落的晚唐时期,面对衰落的国家,他常怀忧国忧民之心,希望能够建功立业。他最大政治抱负是恢复唐王朝天宝以前的兴盛景象,但他始终没有得到统治者的重用,未能施展抱负,所以一直慨叹忧郁,死时51岁。

写作背景

咏史诗

咏史诗是中国古达诗歌的一个重要类型。许多咏史诗,不仅是对历史沧桑的歌咏,更包孕了作者的认识和感情,即所谓名为咏史,实为咏怀。

在《赤壁》这首诗中,赤壁之战已不是作者关注的重点,历史兴亡之感才是本诗所要表达的情感,只是表现得形象含蓄而已。

基础梳理

周瑜,字公瑾,东汉末年名将,庐江舒县人 。长壮有姿貌、精音律。周瑜少与孙策交好,21岁起随孙策奔赴战场平定江东。建安十三年 ,周瑜率江东孙氏集团军队与刘备军队联合,赤壁之战大败曹军,由此奠定了三分天下的基础。建安十五年病逝于巴丘,年仅36岁。

基础梳理

曹操,字孟德,沛国谯县(今安徽亳州)人。东汉末年杰出的政治家、军事家、文学家、书法家,曹魏政权的奠基人。东汉末年,曹操以汉天子的名义征讨四方,对内消灭二袁、吕布、刘表、韩遂等割据势力,对外降服南匈奴、乌桓、鲜卑等,统一了中国北方。传说他为夺取江东二乔而发动灭吴战争,被孙刘联盟在赤壁打败。

基础梳理

二乔,即汉末时期桥公的两个女儿,分别为大乔、小乔。庐江郡皖县(安徽省潜山市)人,孙策攻占皖县后,分别嫁与孙策和周瑜。

周瑜风度翩翩的才子形象,与堪称国色的小乔可称天作之合,由此成为后世文艺作品称颂的对象。

基础梳理

1.听读诗歌,朗读诗歌。

折戟/沉沙/铁未销,

自将/磨洗/认前朝。

东风/不与/周郎便,

铜雀/春深/锁二乔。

赤 壁

杜牧

整体感知

2.理解诗意

译文:一支折断了的铁戟(古代兵器)沉没在水底的沙中还没有销蚀掉,经过自己又磨又洗发现这是当年赤壁之战的遗留之物。

折戟沉沙铁未销, 自将磨洗认前朝。

【折戟】折断的戟。戟,古代兵器。【销】销蚀。

【将】拿,取。 【磨洗】磨光洗净。

【认前朝】辨认出是前朝遗物。前朝,这里指赤壁之战的时代

整体感知

2.理解诗意

译文:假如东风不给周瑜以方便,结局恐怕是曹操取胜,二乔被关进铜雀台了。

东风不与周郎便,铜雀春深锁二乔。

【周郎】即周瑜。【铜雀】即铜雀台。

【二乔】东吴美女,被称为大乔、小乔。

整体感知

1.诗歌开头为什么从一把很不起眼的“折戟”写起?这样写有何作用?

沙里沉埋着铁戟,点出此地曾有过历史风云。折戟沉沙而仍未销蚀,又引发岁月流逝物存人非的感慨。很自然地引起后文对历史的咏叹。

合作探究

2.前两句中使用了哪些动词?有什么表达效果?

这两句使用“将”“磨”“洗”“认”一连串的动词,生动地表现出作者当时兴奋的神态和对历史事件的高度关切,使下面的怀古幽情水到渠成。

合作探究

3.全诗最精彩的是哪句

“东风不与周郎便,铜雀春深锁二乔”

合作探究

4.最后两句表现了诗人怎样的历史眼光

诗人一反传统的看法,从不被人怀 疑的地方提出疑问,发表议论,反映 他明锐的历史眼光和独到的见解。

合作探究

5.诗人为什么要写周瑜?

周瑜是一个年轻有为、风流潇洒、运筹帷幄、性度恢廓的奇才。他借助东风赢得了赤壁之战的胜利,受到后人的敬仰。如果没有东风,恐怕又会是另外一种结果了吧。诗人以周瑜来自比,渴望成就大业,却没有“东风”,不以成败论英雄。

合作探究

6.第三、四两句议论抒发了诗人怎样的思想感情?

这两句议论含蓄地反映出诗人的抑郁不平和豪爽胸襟。诗人慨叹历史上英雄成败的机遇,影射自己生不逢时,有政治军事才能却不得施展的境况。它似乎还有另一层意思:只要有机遇,相信自己一定会有所作为。

合作探究

7.作者是怎样表达这种感情的?

周瑜——雄姿英发

机遇

客观条件

赢得重大胜利

杜牧——英发俊爽

无机遇

客观条件

无法

赢得重大胜利

东风

无东风

自 比

表达怀才不遇,英雄无用武之地的郁闷、不平之情。

合作探究

8.诗人是怎样评价赤壁之战的?

不以成败论英雄,认为赤壁之战的胜利,不过是借助东风而已,有很大的偶然性,否则,就是相反的结果。

合作探究

9.前后两句在表达上有什么不同?有什么内在联系?

前两句是叙事。借一件事物来兴起对前朝人物和事迹的慨叹。后两句是议论。假使这次东风不给周郞方便,那么双方就要易位,历史形势将完全改观。由叙事引发议论。

合作探究

10.本诗以小见大的写作手法是怎样表现的?

这是一首咏史诗,抒发的是对国家兴亡的感慨,可谓大内容,大主题,但这大内容、大主题却是通过“小物”“小事”来显示的。诗的开头两句由一个小小的沉埋于沙中的“折戟”想到汉末分裂动乱的年代,想到赤壁之战的风云人物,后二句把“二乔”不曾被捉这件小事与东吴霸业、三国鼎立的大主题联系起来,写得具体、可感。

合作探究

11.若将“铜雀春深锁二乔”换成“国破家亡在此朝”好不好?为什么?

不好。以二乔的命运形象代表东吴的命运,更能体现诗句的形象性,能以小见大,感情表达更含蓄。

合作探究

赤壁是东汉末年周瑜大败曹操的地方,作者并不从正面写赤壁之战的过程及其在政治上的后果,而是反说其事,并以两位美女的命运来反映赤壁之战对东吴政治军事形势的重大影响。二乔的命运在这里形象地代表了东吴的命运,以小见大,深刻警策。

课堂小结

1.写作特色

1.以小见大,含蓄蕴藉。

前两句从一件不起眼的折戟写起,不直言战争之胜负,而通过“铜雀春深锁二乔”一句,以两位美女的命运来反映赤壁之战对东吴政治军事形势的重大影响,二乔的命运在这里形象地代表了东吴的命运,通过以小见大,含蓄地表达了自己的观点,深刻警策,言近旨远。

课堂小结

2.设想奇特,手法新奇。

这首诗紧扣历史事件,将对历史兴衰成败的评价寓于丰富的想象之中,尤其是英雄与美人互相映衬,设想奇特,手法新奇,内涵丰富,让人回味无穷。

课堂小结

1.一骑红尘妃子笑,无人知是荔枝来。(《过华清宫绝句》)

2.商女不知亡国恨,隔江犹唱《后庭花》。(《泊秦淮》)

3.停车坐爱枫林晚,霜叶红于二月花。(《山行》)

4.借问酒家何处有,牧童遥指杏花村。(《清明》)

5.千里莺啼绿映红,水村山郭酒旗风。(《江南春绝句》)

6.此生此夜不长好,明月明年何处看。(《中秋月》)

积累杜牧的名句

拓展延伸

赤壁

兴感铺垫

借古讽今

警策世人

铁未销

认前朝

咏叹议论

非风便

史将淆

板书设计

再 见

同课章节目录

- 第一单元

- 1 消息二则

- 2 首届诺贝尔奖颁发

- 3 “飞天”凌空——跳水姑娘吕伟夺魁记

- 4 一着惊海天——目击我国航母舰载战斗机首架次成功着舰

- 5 国行公祭,为佑世界和平

- 任务二 新闻采访

- 任务三 新闻写作

- 口语交际 讲述

- 第二单元

- 6 藤野先生

- 7 回忆我的母亲

- 8* 列夫·托尔斯泰

- 9* 美丽的颜色

- 写作 学写传记

- 第三单元

- 10 三峡

- 11 短文二篇

- 12* 与朱元思书

- 13 唐诗五首

- 写作 学习描写景物

- 名著导读 《红星照耀中国》:纪实作品的阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 14 背影

- 15 白杨礼赞

- 16* 散文二篇

- 17* 昆明的雨

- 写作 语言要连贯

- 第五单元

- 18 中国石拱桥

- 19 苏州园林

- 20* 蝉

- 21* 梦回繁华

- 写作 说明事物要抓住特征

- 口语交际 复述与转述

- 名著导读 《昆虫记》:科普作品的阅读

- 第六单元

- 22 《孟子》三章

- 23 愚公移山

- 24* 周亚夫军细柳

- 25 诗词五首

- 写作 表达要得体

- 课外古诗词诵读