1.3地球的运动(共65张PPT)

文档属性

| 名称 | 1.3地球的运动(共65张PPT) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 5.4MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2021-11-30 21:05:14 | ||

图片预览

文档简介

(共65张PPT)

第一章 行星地球

第三节:地球的运动

①地球运动的一般特点

教学目标

1.学会判断地球自转方向,比较地区自转线速度和角速度大小;

2.理解近日点和远日点的含义,掌握地球公转速度的变化;

3.了解黄赤交角及其地理意义,掌握太阳直射点的移动规律;

第三节 ①地球运动的一般特点

一、地球的自转

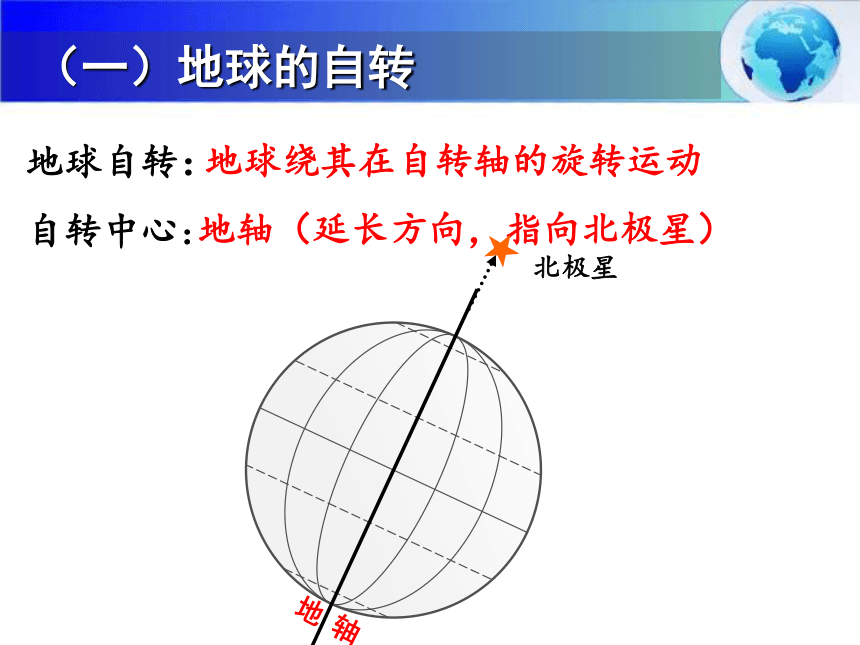

(一)地球的自转

地球自转:

自转中心:

地轴(延长方向,指向北极星)

地球绕其在自转轴的旋转运动

地 轴

北极星

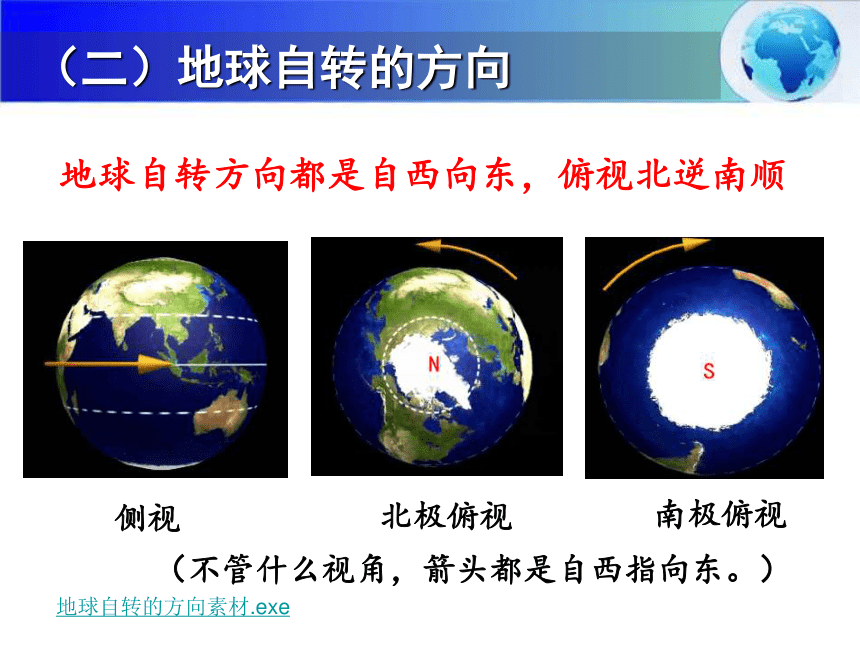

(二)地球自转的方向

地球自转方向都是自西向东,俯视北逆南顺

侧视

北极俯视

南极俯视

(不管什么视角,箭头都是自西指向东。)

地球自转的方向素材.exe

(三)地球自转的周期

1、概念:

2、地球自转的周期:

即地球自转一周所用的时间(T)。

1个恒星日:以恒星为参考点,地球自转一周所需时间,为23时56分4秒。

1个太阳日:以太阳为参考点,地球自转一周所需时间。是24小时。

恒星日和太阳日素材.exe

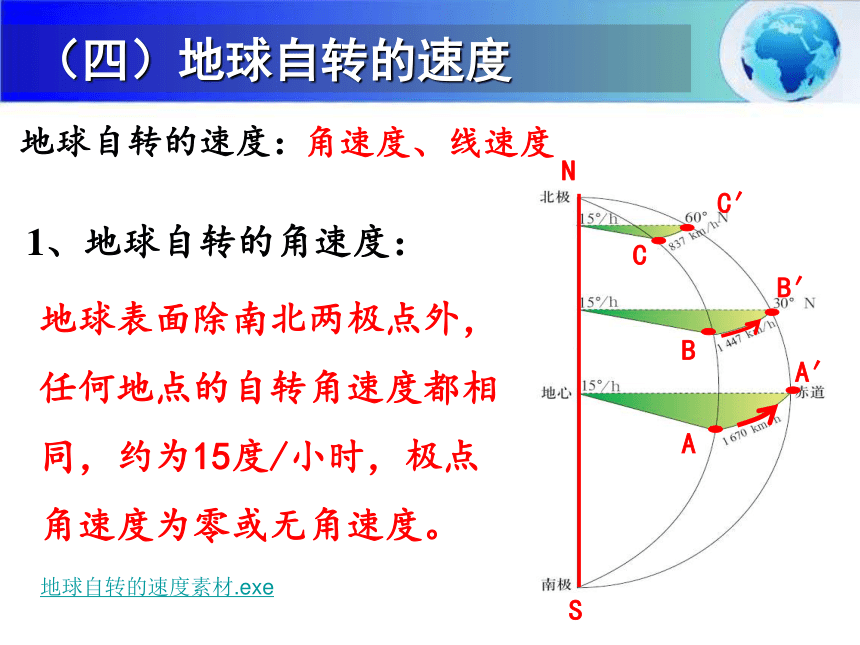

(四)地球自转的速度

地球自转的速度:

角速度、线速度

1、地球自转的角速度:

A

A′

C

B

C′

B′

N

S

地球表面除南北两极点外,任何地点的自转角速度都相同,约为15度/小时,极点角速度为零或无角速度。

地球自转的速度素材.exe

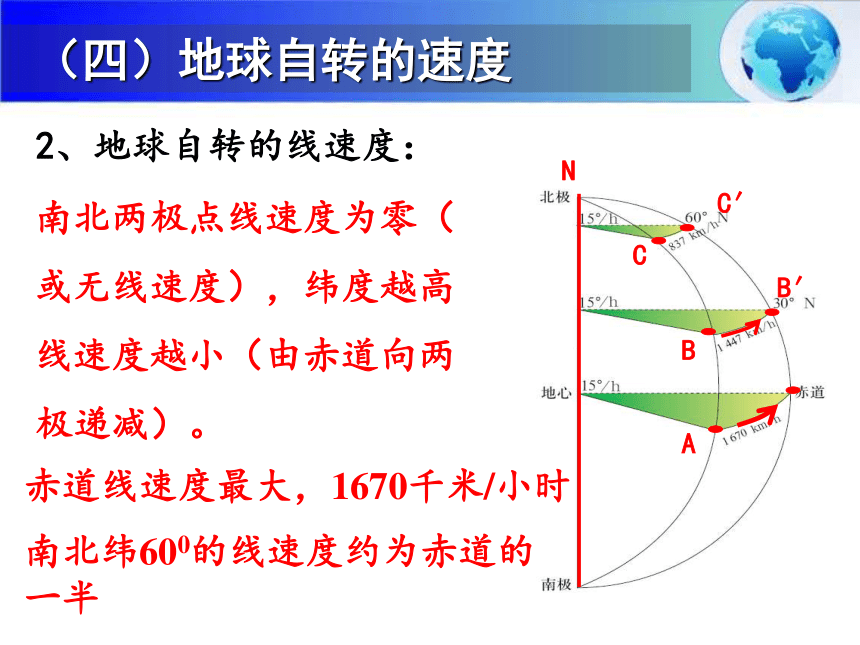

2、地球自转的线速度:

(四)地球自转的速度

A

C

B

C′

B′

N

南北两极点线速度为零(或无线速度),纬度越高线速度越小(由赤道向两极递减)。

赤道线速度最大,1670千米/小时

南北纬600的线速度约为赤道的一半

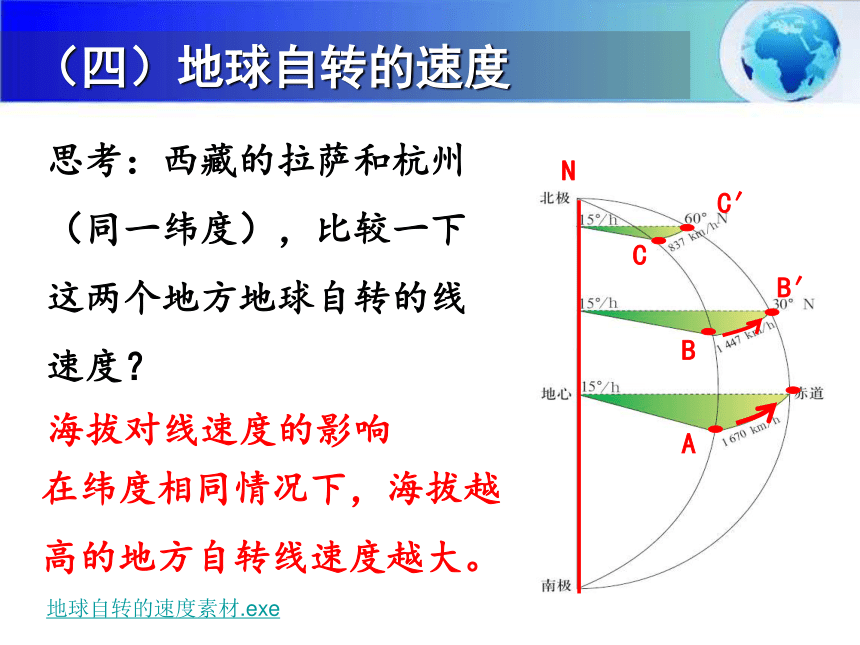

(四)地球自转的速度

思考:西藏的拉萨和杭州(同一纬度),比较一下这两个地方地球自转的线速度?

A

C

B

C′

B′

N

海拔对线速度的影响

在纬度相同情况下,海拔越高的地方自转线速度越大。

地球自转的速度素材.exe

二、地球的公转

第三节 ①地球运动的一般特点

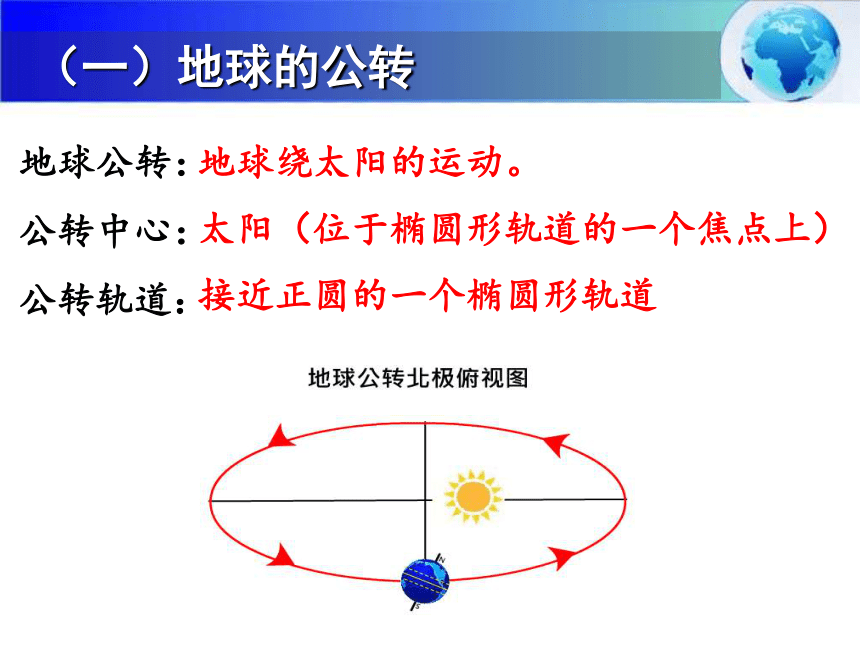

(一)地球的公转

地球公转:

公转中心:

公转轨道:

地球绕太阳的运动。

太阳(位于椭圆形轨道的一个焦点上)

接近正圆的一个椭圆形轨道

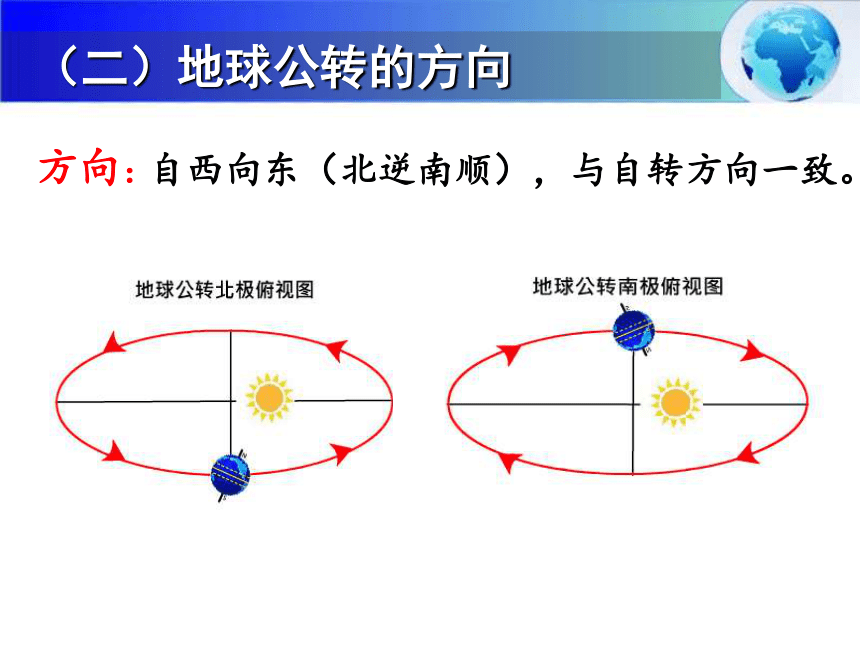

(二)地球公转的方向

方向:

自西向东(北逆南顺),与自转方向一致。

(三)地球公转的周期

周期:

1个恒星年,365天6时9分10秒

恒星年和回归年素材.exe

(四)地球公转的速度

太阳

中心

日地距离和公转速度图

地球公转的速度:地球绕太阳公转位于近日点时速度(包括线速度和角速度)最快;远日点时最慢。

远日点

(7月初)

近日点

(1月初)

地球公转模型素材.exe

第三节 ①地球运动的一般特点

课堂小结:

自转

公转

概念

中心:地轴

倾角

指向

北极星

方向

周期:恒星日、太阳日及区别

速度:角速度、线速度概念及变化规律

:自西向东、俯视北逆南顺

概念:

方向:与自转一样

周期:恒星年

速度:角速度、线速度变化规律

中心:太阳

对比

第一章 行星地球

第三节:地球的运动

③地球自转的地理意义

教学目标

1.理解晨昏线的含义,学会判断晨线和昏线;

2.理解地方时的含义,掌握地方时的有关计算;

3.掌握时区划分和区时的有关计算;

4.理解日期的划分界限,掌握日期变更规律和日期比例计算;

5.掌握地转偏向力对水平运动物体的运动方向的影响,学会利用地转偏向力来判断自然想象;

第三节③昼夜交替和地转偏向力

四、昼夜交替

(一) 昼夜现象

原因:地球是一个既不透明也不发光的球体

(二)昼夜交替

原因:地球在不停的自转

周期:一个太阳日,24小时

(三)晨昏线(圈)

昼夜半球的分界线(圈)叫做晨昏线(圈)。

晨昏线(圈)将纬线分为昼弧和夜弧

(四)晨昏线(圈)的判断

顺地球自转方向,从黑夜进入白天的是晨线。

顺地球自转方向,从白天进入黑夜的是昏线。

(五)晨昏线(圈)的判断

侧视图

(五)晨昏线(圈)的判断

M

K

N

L

N

S

俯视图

圆柱投影图

(六)晨昏线(圈)的特点

① 晨昏线(圈)平分地球,是过地心的大圆;

② 晨昏线(圈)平分赤道;

③ 晨昏线(圈)平面与太阳光线垂直;

晨昏线上太阳高度角为 0°;

S

太阳光线

昏

线

N

晨

线

第三节③昼夜交替和地转偏向力

五、地转偏向力

(一)地转偏向力概念

使地表水平运动的物体,运动方向发生一定偏转的力,叫地转偏向力。(特别是气体、液体水平运动容易受到偏转。)

(二)偏转规律及特点

规律:

①在北半球向右偏转;

②在南半球向左偏转;

③赤道上无偏转;

特点:

①地转偏向力垂直于物体的运动方向,只影响运动方向,不影响运动速度;

②纬度越高,地转偏向力越大;

(三)偏转地转偏向力方向的方法

(南半球)

(北半球)

初始运动方向

偏转后的运动方向

(四)实例

气体:①地转偏向力的实例:热带气(台风) (水涡)

②北半球河岸形态“右岸侵蚀,左岸堆积”

在北半球,河流对右岸的冲刷作用比对左岸强烈,以致大河右岸通常比较陡峻,而左岸则较为平缓

(四)实例

(四)实例

③北半球铁轨的右边轨道磨损更严重

第三节 时差

六、时差

(一) 地方时

同一时刻,不同的地方具有不同的地方时

地方时:不同经线的地方有不同的时间。

(一) 地方时

A

B

C

A

B

C

①经度每隔15°地方时相差1小时;每隔1°地方时相差4分钟。

②东加西减

(一) 地方时

地方时的计算:

A:60°E,8:00; B:90°E, 则B地此时几点?

A:60°E,8:00; B:30°E, 则B地此时几点?

A:50°E,7:00; B:70°E, 则B地此时几点?

A:30°E,9:00; B:30°W, 则B地此时几点?

A:55°W ,20:00;B:43°E, 则B地此时几点?

A:80°E,6:00; B:100°W,则B地此时几点?

(二) 时区与区时

1、产生原因:为了各地的时间换算方便,划分成的时间区域

2、划分规则:全球共分为24个时区=1个中时区+11个东时区+11个西时区+1个东西十二区

3、特别注意:每个时区都有自己的中央经线;每条中央经线都能被15整除;每时区跨15°经度

4、区时:每个中央经线上的地方时,称为这一时区的区时。相邻两个时区的区时差1小时

时区计算:

A:75°E, 则A地位于哪个时区?

A:50°W, 则A地位于哪个时区?

A:85°E,则A地位于哪个时区?

已知A点位于中时区,该区的中央经线为?

已知A点位于东八区,该区的中央经线为?

已知A点位于东西十二区,该区的中央经线为?

(二) 时区与区时

(二) 时区与区时

时区计算:(画数轴)

①已知经度求时区:经度÷15,余数小于7.5,商就是时区;余数大于7.5,商加1就是时区。

②已知时区求中央经度:时区*15=该时区中央经线

区时计算:

A:东五区; B:东十区, 求A,B两点时区差?

A:西三区; B:西九区, 求A,B两点时区差?

A:西四区; B:东三区, 求A,B两点时区差?

A:东五区,6:00;B:东十区,求B点所在区的区时?

A:西三区,10:00;B:西九区,求B点所在区的区时?

A:西四区,11:00;B:东三区, 求B点所在区的区时?

(二) 时区与区时

(二) 时区与区时

区时计算:

同减异加求时区差

①两地同在东时区或西时区,则求时区差用减法

②两地一个位于东时区,一个位于西时区,则求时区差用加法

东加西减求区时

所求地的区时=已知地的区时±时区差*1小时

(三) 日界线

①自然日界线:0:00(或24:00)所在经线;

②人为日界线:国际日期变更线(大致和180°经线重合);

特殊问题:飞行问题

1. 当地时间某日14时,一架飞机从东京国际机场(东9区)起飞,大约3小时后抵达上海浦东国际机场,到达的北京时间约为

2. 王老师2019年1月1日乘坐航班从上海出发飞往旧金山(西八区),该航班信息为:直飞,1月1日0:15从上海浦东机场出发, 12月31日19:20到达旧金山机场,本次航班飞行时间为?

求:O、A、C、D点

的时间。

①晨线与赤道交点所在经线地方时为6:00;

②昏线与赤道交点所在经线地方时为18:00;

①晨线与赤道交点所在经线地方时为6:00;

②昏线与赤道交点所在经线地方时为18:00;

求:O、A、B、C、D点的时间。

第一章 行星地球

第三节:地球的运动

⑤地球公转的地理意义

教学目标

1.理解昼夜长短和正午太阳高度的变化规律;

2.学会计算昼夜长短及正午太阳高度

3.结合实例,掌握正午太阳高度的应用;

4.了解四季的更替和五带的划分,并理解其含义。

第三节⑤地球公转的地理意义

七、昼夜长短

(一)昼弧和夜弧

一个地方的昼夜长短的关系,可以这个地方所在纬线上的昼弧和夜弧的关系来表示。

夜弧

昼弧

(二)昼夜长短变化的过程

①春分日:

全球昼夜平分,昼夜都为12小时

(二)昼夜长短变化的过程

②夏至日:

北半球达到昼最长、夜最短,北极圈以北到处出现极昼现象。

③秋分日:

(二)昼夜长短变化的过程

全球昼夜平分,昼夜都为12小时

④冬至日:

(二)昼夜长短变化的过程

北半球达到昼最短,夜最长,北极圈以北到处出现极夜现象。

(三)昼夜长短变化的规律

1. 太阳直射点在哪个半球(北或南),则哪个半球 就会昼长大于夜长,且纬度越高昼越长,极点附近出现极昼现象。

2. 赤道地区全年昼夜等长

3. 太阳直射点向哪个方向(北或南)移动,则哪个半球(北或南)的昼长就变长。

(四)昼夜长短相关计算

昼长 + 夜长 = 24小时

昼长 = 日落时间 - 日出时间

一个地区的12时和0(24)时分别是昼和夜的平分点

某地的某天的日出时间是5:00,求该地的日落时间?该地这一天的昼长是多少?

八、正午太阳高度角

第三节⑤地球公转的地理意义

(一)正午太阳高度角

太阳高度角:指太阳光线与地平面某地的夹角。

O

H

地平面

取值范围:

0 ~ 90°

正午太阳高度角:某地正午12:00时太阳光线与地平面的夹角,是一天中最大的太阳高度角。

O

h

地平面

0°

90°

(二)正午太阳高度角的变化

赤道

北回归线

南回归线

由赤道向两极递减

由北回归线向南北两侧递减

由南回归线向南北两侧递减

赤道

北回归线及其以北地区

南回归线及其以南地区

两极

南半球

北半球

计算:

H = 90°-|当地纬度±直射点纬度|(同减异加)

(三)正午太阳高度角的应用

①影子长短:与太阳高度角成反比

②楼间距:纬度与楼间距成正比

③热水器最佳夹角=90°- H

H

h

h

应用:

计算:

H = 90°-|当地纬度±直射点纬度|(同减异加)

(三)正午太阳高度角的应用

应用:小明家(约21°34′N)准备在某楼盘买楼,两栋楼的楼高均为30米,楼层高3米,楼间距为21米,问本楼在冬至日正午见不到阳光的楼层是?

30

21

九、四季更替和五带

(一)四季更替

过渡季节

3,4,5月

白昼最长,正午太阳高度角最大

6,7,8月

过渡季节

9,10,11月

白昼最短,正午太阳高度角最小

12,1,2月

(二)五带划分

热 带

北温带

南温带

北寒带

南寒带

(二)五带划分

如果黄赤交角变大,对五带划分范围的影响?

热 带

北温带

南温带

北寒带

南寒带

第一章 行星地球

第三节:地球的运动

①地球运动的一般特点

教学目标

1.学会判断地球自转方向,比较地区自转线速度和角速度大小;

2.理解近日点和远日点的含义,掌握地球公转速度的变化;

3.了解黄赤交角及其地理意义,掌握太阳直射点的移动规律;

第三节 ①地球运动的一般特点

一、地球的自转

(一)地球的自转

地球自转:

自转中心:

地轴(延长方向,指向北极星)

地球绕其在自转轴的旋转运动

地 轴

北极星

(二)地球自转的方向

地球自转方向都是自西向东,俯视北逆南顺

侧视

北极俯视

南极俯视

(不管什么视角,箭头都是自西指向东。)

地球自转的方向素材.exe

(三)地球自转的周期

1、概念:

2、地球自转的周期:

即地球自转一周所用的时间(T)。

1个恒星日:以恒星为参考点,地球自转一周所需时间,为23时56分4秒。

1个太阳日:以太阳为参考点,地球自转一周所需时间。是24小时。

恒星日和太阳日素材.exe

(四)地球自转的速度

地球自转的速度:

角速度、线速度

1、地球自转的角速度:

A

A′

C

B

C′

B′

N

S

地球表面除南北两极点外,任何地点的自转角速度都相同,约为15度/小时,极点角速度为零或无角速度。

地球自转的速度素材.exe

2、地球自转的线速度:

(四)地球自转的速度

A

C

B

C′

B′

N

南北两极点线速度为零(或无线速度),纬度越高线速度越小(由赤道向两极递减)。

赤道线速度最大,1670千米/小时

南北纬600的线速度约为赤道的一半

(四)地球自转的速度

思考:西藏的拉萨和杭州(同一纬度),比较一下这两个地方地球自转的线速度?

A

C

B

C′

B′

N

海拔对线速度的影响

在纬度相同情况下,海拔越高的地方自转线速度越大。

地球自转的速度素材.exe

二、地球的公转

第三节 ①地球运动的一般特点

(一)地球的公转

地球公转:

公转中心:

公转轨道:

地球绕太阳的运动。

太阳(位于椭圆形轨道的一个焦点上)

接近正圆的一个椭圆形轨道

(二)地球公转的方向

方向:

自西向东(北逆南顺),与自转方向一致。

(三)地球公转的周期

周期:

1个恒星年,365天6时9分10秒

恒星年和回归年素材.exe

(四)地球公转的速度

太阳

中心

日地距离和公转速度图

地球公转的速度:地球绕太阳公转位于近日点时速度(包括线速度和角速度)最快;远日点时最慢。

远日点

(7月初)

近日点

(1月初)

地球公转模型素材.exe

第三节 ①地球运动的一般特点

课堂小结:

自转

公转

概念

中心:地轴

倾角

指向

北极星

方向

周期:恒星日、太阳日及区别

速度:角速度、线速度概念及变化规律

:自西向东、俯视北逆南顺

概念:

方向:与自转一样

周期:恒星年

速度:角速度、线速度变化规律

中心:太阳

对比

第一章 行星地球

第三节:地球的运动

③地球自转的地理意义

教学目标

1.理解晨昏线的含义,学会判断晨线和昏线;

2.理解地方时的含义,掌握地方时的有关计算;

3.掌握时区划分和区时的有关计算;

4.理解日期的划分界限,掌握日期变更规律和日期比例计算;

5.掌握地转偏向力对水平运动物体的运动方向的影响,学会利用地转偏向力来判断自然想象;

第三节③昼夜交替和地转偏向力

四、昼夜交替

(一) 昼夜现象

原因:地球是一个既不透明也不发光的球体

(二)昼夜交替

原因:地球在不停的自转

周期:一个太阳日,24小时

(三)晨昏线(圈)

昼夜半球的分界线(圈)叫做晨昏线(圈)。

晨昏线(圈)将纬线分为昼弧和夜弧

(四)晨昏线(圈)的判断

顺地球自转方向,从黑夜进入白天的是晨线。

顺地球自转方向,从白天进入黑夜的是昏线。

(五)晨昏线(圈)的判断

侧视图

(五)晨昏线(圈)的判断

M

K

N

L

N

S

俯视图

圆柱投影图

(六)晨昏线(圈)的特点

① 晨昏线(圈)平分地球,是过地心的大圆;

② 晨昏线(圈)平分赤道;

③ 晨昏线(圈)平面与太阳光线垂直;

晨昏线上太阳高度角为 0°;

S

太阳光线

昏

线

N

晨

线

第三节③昼夜交替和地转偏向力

五、地转偏向力

(一)地转偏向力概念

使地表水平运动的物体,运动方向发生一定偏转的力,叫地转偏向力。(特别是气体、液体水平运动容易受到偏转。)

(二)偏转规律及特点

规律:

①在北半球向右偏转;

②在南半球向左偏转;

③赤道上无偏转;

特点:

①地转偏向力垂直于物体的运动方向,只影响运动方向,不影响运动速度;

②纬度越高,地转偏向力越大;

(三)偏转地转偏向力方向的方法

(南半球)

(北半球)

初始运动方向

偏转后的运动方向

(四)实例

气体:①地转偏向力的实例:热带气(台风) (水涡)

②北半球河岸形态“右岸侵蚀,左岸堆积”

在北半球,河流对右岸的冲刷作用比对左岸强烈,以致大河右岸通常比较陡峻,而左岸则较为平缓

(四)实例

(四)实例

③北半球铁轨的右边轨道磨损更严重

第三节 时差

六、时差

(一) 地方时

同一时刻,不同的地方具有不同的地方时

地方时:不同经线的地方有不同的时间。

(一) 地方时

A

B

C

A

B

C

①经度每隔15°地方时相差1小时;每隔1°地方时相差4分钟。

②东加西减

(一) 地方时

地方时的计算:

A:60°E,8:00; B:90°E, 则B地此时几点?

A:60°E,8:00; B:30°E, 则B地此时几点?

A:50°E,7:00; B:70°E, 则B地此时几点?

A:30°E,9:00; B:30°W, 则B地此时几点?

A:55°W ,20:00;B:43°E, 则B地此时几点?

A:80°E,6:00; B:100°W,则B地此时几点?

(二) 时区与区时

1、产生原因:为了各地的时间换算方便,划分成的时间区域

2、划分规则:全球共分为24个时区=1个中时区+11个东时区+11个西时区+1个东西十二区

3、特别注意:每个时区都有自己的中央经线;每条中央经线都能被15整除;每时区跨15°经度

4、区时:每个中央经线上的地方时,称为这一时区的区时。相邻两个时区的区时差1小时

时区计算:

A:75°E, 则A地位于哪个时区?

A:50°W, 则A地位于哪个时区?

A:85°E,则A地位于哪个时区?

已知A点位于中时区,该区的中央经线为?

已知A点位于东八区,该区的中央经线为?

已知A点位于东西十二区,该区的中央经线为?

(二) 时区与区时

(二) 时区与区时

时区计算:(画数轴)

①已知经度求时区:经度÷15,余数小于7.5,商就是时区;余数大于7.5,商加1就是时区。

②已知时区求中央经度:时区*15=该时区中央经线

区时计算:

A:东五区; B:东十区, 求A,B两点时区差?

A:西三区; B:西九区, 求A,B两点时区差?

A:西四区; B:东三区, 求A,B两点时区差?

A:东五区,6:00;B:东十区,求B点所在区的区时?

A:西三区,10:00;B:西九区,求B点所在区的区时?

A:西四区,11:00;B:东三区, 求B点所在区的区时?

(二) 时区与区时

(二) 时区与区时

区时计算:

同减异加求时区差

①两地同在东时区或西时区,则求时区差用减法

②两地一个位于东时区,一个位于西时区,则求时区差用加法

东加西减求区时

所求地的区时=已知地的区时±时区差*1小时

(三) 日界线

①自然日界线:0:00(或24:00)所在经线;

②人为日界线:国际日期变更线(大致和180°经线重合);

特殊问题:飞行问题

1. 当地时间某日14时,一架飞机从东京国际机场(东9区)起飞,大约3小时后抵达上海浦东国际机场,到达的北京时间约为

2. 王老师2019年1月1日乘坐航班从上海出发飞往旧金山(西八区),该航班信息为:直飞,1月1日0:15从上海浦东机场出发, 12月31日19:20到达旧金山机场,本次航班飞行时间为?

求:O、A、C、D点

的时间。

①晨线与赤道交点所在经线地方时为6:00;

②昏线与赤道交点所在经线地方时为18:00;

①晨线与赤道交点所在经线地方时为6:00;

②昏线与赤道交点所在经线地方时为18:00;

求:O、A、B、C、D点的时间。

第一章 行星地球

第三节:地球的运动

⑤地球公转的地理意义

教学目标

1.理解昼夜长短和正午太阳高度的变化规律;

2.学会计算昼夜长短及正午太阳高度

3.结合实例,掌握正午太阳高度的应用;

4.了解四季的更替和五带的划分,并理解其含义。

第三节⑤地球公转的地理意义

七、昼夜长短

(一)昼弧和夜弧

一个地方的昼夜长短的关系,可以这个地方所在纬线上的昼弧和夜弧的关系来表示。

夜弧

昼弧

(二)昼夜长短变化的过程

①春分日:

全球昼夜平分,昼夜都为12小时

(二)昼夜长短变化的过程

②夏至日:

北半球达到昼最长、夜最短,北极圈以北到处出现极昼现象。

③秋分日:

(二)昼夜长短变化的过程

全球昼夜平分,昼夜都为12小时

④冬至日:

(二)昼夜长短变化的过程

北半球达到昼最短,夜最长,北极圈以北到处出现极夜现象。

(三)昼夜长短变化的规律

1. 太阳直射点在哪个半球(北或南),则哪个半球 就会昼长大于夜长,且纬度越高昼越长,极点附近出现极昼现象。

2. 赤道地区全年昼夜等长

3. 太阳直射点向哪个方向(北或南)移动,则哪个半球(北或南)的昼长就变长。

(四)昼夜长短相关计算

昼长 + 夜长 = 24小时

昼长 = 日落时间 - 日出时间

一个地区的12时和0(24)时分别是昼和夜的平分点

某地的某天的日出时间是5:00,求该地的日落时间?该地这一天的昼长是多少?

八、正午太阳高度角

第三节⑤地球公转的地理意义

(一)正午太阳高度角

太阳高度角:指太阳光线与地平面某地的夹角。

O

H

地平面

取值范围:

0 ~ 90°

正午太阳高度角:某地正午12:00时太阳光线与地平面的夹角,是一天中最大的太阳高度角。

O

h

地平面

0°

90°

(二)正午太阳高度角的变化

赤道

北回归线

南回归线

由赤道向两极递减

由北回归线向南北两侧递减

由南回归线向南北两侧递减

赤道

北回归线及其以北地区

南回归线及其以南地区

两极

南半球

北半球

计算:

H = 90°-|当地纬度±直射点纬度|(同减异加)

(三)正午太阳高度角的应用

①影子长短:与太阳高度角成反比

②楼间距:纬度与楼间距成正比

③热水器最佳夹角=90°- H

H

h

h

应用:

计算:

H = 90°-|当地纬度±直射点纬度|(同减异加)

(三)正午太阳高度角的应用

应用:小明家(约21°34′N)准备在某楼盘买楼,两栋楼的楼高均为30米,楼层高3米,楼间距为21米,问本楼在冬至日正午见不到阳光的楼层是?

30

21

九、四季更替和五带

(一)四季更替

过渡季节

3,4,5月

白昼最长,正午太阳高度角最大

6,7,8月

过渡季节

9,10,11月

白昼最短,正午太阳高度角最小

12,1,2月

(二)五带划分

热 带

北温带

南温带

北寒带

南寒带

(二)五带划分

如果黄赤交角变大,对五带划分范围的影响?

热 带

北温带

南温带

北寒带

南寒带

同课章节目录

- 第一章 行星中的地球

- 第一节 宇宙中的地球

- 第二节 太阳对地球的影响

- 第三节 地球的运动

- 第四节 地球的圈层结构

- 问题研究 月球基地应该是什么样子

- 第二章 地球上的大气

- 第一节 冷热不均引起大气运动

- 第二节 气压带和风带

- 第三节 常见天气系统

- 第四节 全球气候变化

- 问题研究 为什么市区气温比郊区高

- 第三章 地球上的水

- 第一节 自然界的水循环

- 第二节 大规模的海水运动

- 第三节 水资源的合理利用

- 问题研究 是否可以用南极冰山解决沙特阿拉伯的缺水问题

- 第四章 地表形态的塑造

- 第一节 营造地表形态的力量

- 第二节 山岳的形成

- 第三节 河流地貌的发育

- 问题研究 崇明岛的未来是什么样子

- 第五章 自然地理环境的整体性与差异性

- 第一节 自然地理环境的整体性

- 第二节 自然地理环境的差异性

- 问题研究 如何看待我国西北地区城市引进欧洲冷季型草坪