八年级语文上册第三单元《课外古诗词诵读》同步作业 (含答案)

文档属性

| 名称 | 八年级语文上册第三单元《课外古诗词诵读》同步作业 (含答案) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 23.9KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-12-07 15:19:17 | ||

图片预览

文档简介

第三单元《课外古诗词诵读》同步作业

2021—2022学年部编版八年级语文上册

阅读下面的诗歌,完成下面小题。

庭中有奇树

庭中有奇树,绿叶发华滋。攀条折其荣,将以遗所思。

馨香盈怀袖,路远莫致之。此物何足贵?但感别经时。

1.下列对这首诗的分析和鉴赏,不正确的一项是( )

A.诗的前两句是对主人公居住环境的描写,庭院中,一棵奇异美丽的树长得枝繁叶茂,花开得十分繁盛,充满着无限的生机和活力。

B.三、四句描写主人公看见树上那美丽的花,引发对远方心上人的怀念,于是从树枝上折下一枝开得最美的花,准备送给自己日夜思念的远人。

C.五、六句写主人公得到花后,顿时感到花香充满了自己的襟怀和衣袖,但遗憾的是,自己所思念的人离得太远,根本无法送到他的手中。

D.全诗写主人公看到奇树时,心情兴奋起来,折到花时突然想到要送给心上人,闻到花香时兴奋到了极点,但一想到无法送达,心情又低落下来。

2.结尾两句,诗人是说花的可贵还是不足稀奇?请分析诗歌结尾的内涵。

阅读下面这首诗,完成后面小题。

赠从弟 (其二)

刘桢

亭亭山上松,瑟瑟谷中风。风声一何盛,松枝一何劲。

冰霜正惨凄,终岁常端正。岂不罹凝寒,松柏有本性。

3.对这首诗的理解和赏析,不正确的是( )

A.这首诗是咏物诗,通过具体描绘松树的姿态来表现它的品质。

B.起首二句以客观描写为主,以松的高洁之态动人情思,以风的肃杀之声逼人警觉。

C.三、四句两个“一何”强调诗人感受的强烈,一盛一劲表现冲突的激烈和诗人的感情倾向。

D.最后两句变换句式,以有力的一问一答作结。诗人由表层到深层,把读者眼光从“亭亭端正”的外貌透视到松树内在的本质。

4.作者将这首诗赠给从弟有何深意?

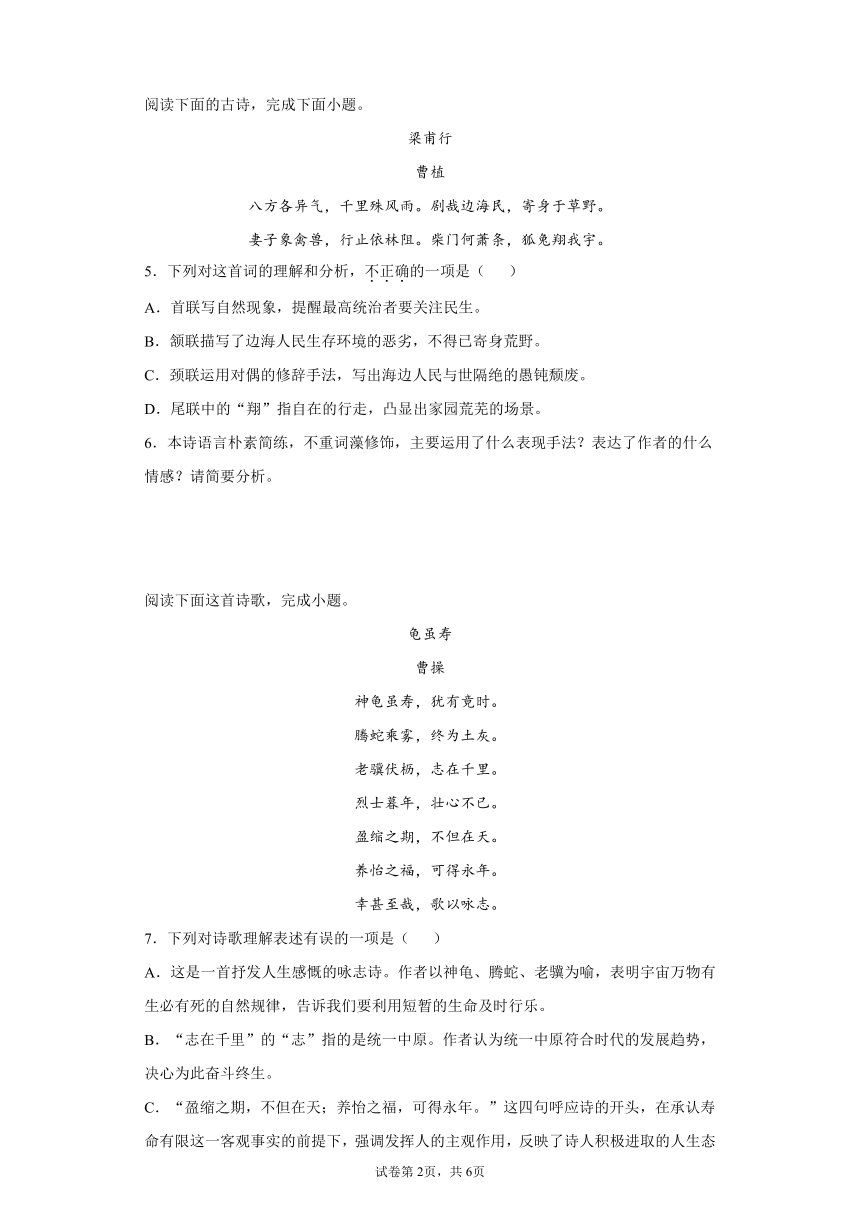

阅读下面的古诗,完成下面小题。

梁甫行

曹植

八方各异气,千里殊风雨。剧哉边海民,寄身于草野。

妻子象禽兽,行止依林阻。柴门何萧条,狐兔翔我宇。

5.下列对这首词的理解和分析,不正确的一项是( )

A.首联写自然现象,提醒最高统治者要关注民生。

B.颔联描写了边海人民生存环境的恶劣,不得已寄身荒野。

C.颈联运用对偶的修辞手法,写出海边人民与世隔绝的愚钝颓废。

D.尾联中的“翔”指自在的行走,凸显出家园荒芜的场景。

6.本诗语言朴素简练,不重词藻修饰,主要运用了什么表现手法?表达了作者的什么情感?请简要分析。

阅读下面这首诗歌,完成小题。

龟虽寿

曹操

神龟虽寿,犹有竟时。

腾蛇乘雾,终为土灰。

老骥伏枥,志在千里。

烈士暮年,壮心不已。

盈缩之期,不但在天。

养怡之福,可得永年。

幸甚至哉,歌以咏志。

7.下列对诗歌理解表述有误的一项是( )

A.这是一首抒发人生感慨的咏志诗。作者以神龟、腾蛇、老骥为喻,表明宇宙万物有生必有死的自然规律,告诉我们要利用短暂的生命及时行乐。

B.“志在千里”的“志”指的是统一中原。作者认为统一中原符合时代的发展趋势,决心为此奋斗终生。

C.“盈缩之期,不但在天;养怡之福,可得永年。”这四句呼应诗的开头,在承认寿命有限这一客观事实的前提下,强调发挥人的主观作用,反映了诗人积极进取的人生态度。

D.“幸甚至哉,歌以咏志”二句是附文,跟正文没关系,只是抒发作者感情,是乐府诗的一种形式性结尾。

8.赏析“老骥伏枥,志在千里。烈士暮年,壮士不已。”

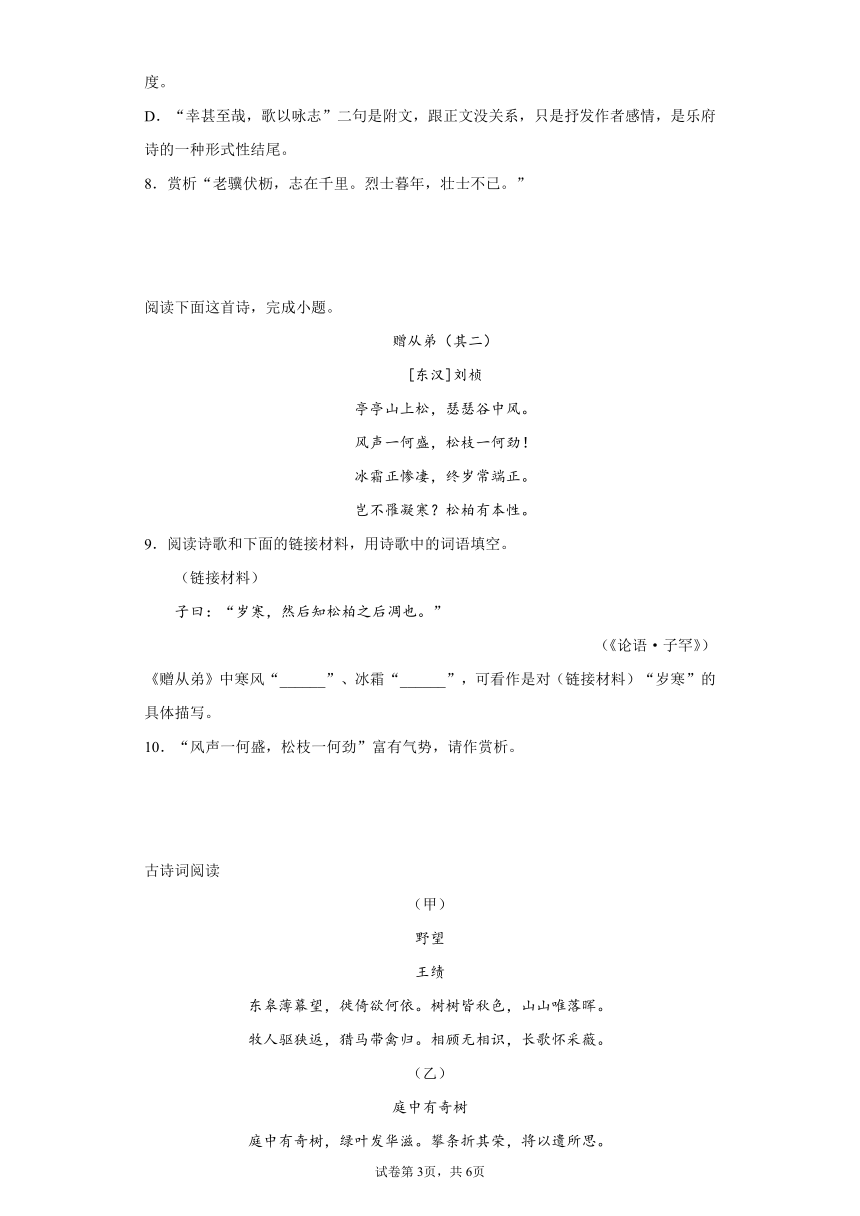

阅读下面这首诗,完成小题。

赠从弟(其二)

[东汉]刘桢

亭亭山上松,瑟瑟谷中风。

风声一何盛,松枝一何劲!

冰霜正惨凄,终岁常端正。

岂不罹凝寒?松柏有本性。

9.阅读诗歌和下面的链接材料,用诗歌中的词语填空。

(链接材料)

子曰:“岁寒,然后知松柏之后凋也。”

(《论语·子罕》)

《赠从弟》中寒风“______”、冰霜“______”,可看作是对(链接材料)“岁寒”的具体描写。

10.“风声一何盛,松枝一何劲”富有气势,请作赏析。

古诗词阅读

(甲)

野望

王绩

东皋薄幕望,徙倚欲何依。树树皆秋色,山山唯落晖。

牧人驱狭返,猎马带禽归。相顾无相识,长歌怀采薇。

(乙)

庭中有奇树

庭中有奇树,绿叶发华滋。攀条折其荣,将以遗所思。

馨香盈怀袖,路远莫致之。此物何足贵,但感别经时。

11.甲诗中,“______”一词,点明了已到傍晚。

12.两诗的末尾两句的抒情方式是否相同?请结合句子加以分析。

古诗词欣赏。

(甲)

塞下曲

许浑

夜战桑乾北,秦兵①半不归。

朝来有乡信,犹自寄寒衣。

(乙)

梁甫行

八方各异气,千里殊风雨。

剧②哉边海民,寄身于草野。

妻子象禽兽,行止依林阻。

柴门何萧条,狐兔翔我宇。

(注释)①秦兵:唐都在关中,是秦朝旧地,所以称唐军为“秦兵”。②剧,艰难。

13.乙诗的作者是_________________

14.下列对甲诗理解不正确的一项是( )

A.本诗是一首五言绝句,以极其精练的手法,高度浓缩了战争的悲剧性。

B.“夜战”点明战争发生的时间是在晚上,“桑乾北”点明战争发生的地点。

C.一个“半”字写出士兵作战到半夜依旧不能归家,突出战事的激烈。

D.“朝来有乡信,犹自寄寒衣”一句,诗人从一个士兵的角度,用特写镜头反映出战场上的众多情况。

15.下列对乙诗理解不正确的一项是( )

A.“八方各异气,千里殊风雨。”以对偶的句式,从自然现象写起,仿佛以兴开篇,又暗含比喻,意在提醒最高统治者普降恩泽,施惠于民。

B.“妻子象禽兽”这是对妻子的整体形象描写,从中看到她衣不蔽体蓬头垢面、粗俗艰苦的生活方式。

C.本诗语言十分朴实、自然,毫无雕琢造作之感,足见诗人运笔之妙,才情之高。

D.中间四句直陈所见所感。在反映百姓困境时,其“白描手法”如同“满面尘灰烟火色,两鬓苍苍十指黑。牛困人饥日已高,市南门外泥中歇”一样,几无雕饰,却力透纸背。

16.两首诗中都没有出现“悲剧”两个字,但透过“朝来有乡信,犹自寄寒衣”“柴门何萧条,狐兔翔我宇”等诗句,我们能深切感受到战争悲剧的存在与可怕。这种手法在诗词中很常见,请写出这种手法的名称。

阅读下列古诗,完成下面小题。

(甲)

观沧海

(曹操)

东临碣石,以观沧海。水何澹澹,山岛竦峙。

树木丛生,百草丰茂。秋风萧瑟,洪波涌起。

日月之行,若出其中。星汉灿烂,若出其里。

幸甚至哉,歌以咏志。

(乙)

龟虽寿

(曹操)

神龟虽寿,犹有竟①时。螣蛇②乘雾,终为土灰。

老骥③伏枥,志在千里;烈士暮年,壮心不已。

盈缩④之期,不但在天;养怡⑤之福,可得永年。

幸甚至哉,歌以咏志。

注释:①竟:终结,这里指死去。②螣蛇:传说中一种能腾云驾雾的蛇。③骥:鞍马。④盈缩:这里指人寿命的长短。⑤养怡:指调养身心,保持心情愉快。

17.《观沧海》中“秋风萧瑟,洪波涌起。”描绘了一幅怎样的画面,请展开你的想象与联想描绘出来。

18.下面的诗句中“日月之行,若出其中。星汉灿烂,若出其里”,“若”字用得好,请你说说好在哪里。

19.(乙)诗中抒发诗人情怀,表明老当益壮的进取精神的诗句是:

20.试结合诗句分析(甲)(乙)两首诗分别表达了作者什么思想感情?

阅读下面文本,完成下列各题。

梁甫行

曹植

八方各异气,千里殊风雨。

剧哉边海民,寄身于草野。

妻子象禽兽,行止依林阻。

柴门何萧条,狐兔翔我宇。

21.本诗主要运用了什么表现手法?表达了作者的什么情感?

22.下列理解错误的一项是( )

A.诗的开篇描写自然现象,写了各地自然环境不同,所遭受的风雨灾害也迥异。

B.第二联通过写海边人民只能住在田野的草棚里来说明海边的贫民生活极其艰苦。

C.“妻子象禽兽,行止依林阻”写出了边海人民衣不遮体、粗俗艰苦的生活方式。

D.“柴门何萧条,狐兔翔我宇”通过对狐狸、兔子的正面描写,反映出边海人们生活环境的荒蛮以及边海人们的恐惧与凄楚。

试卷第1页,共3页

试卷第1页,共3页

参考答案

1.D

2.是说花的可贵。这花本来没什么稀奇,只是因为别离太久,主人公想借着花儿表达思念之情罢了。“何足贵”是主人公无可奈何、自我宽慰的话,同时也点明了全诗相思怀念的主题。

3.A

4.勉励堂弟像松柏一样坚贞自守,不因外力压迫而改变本性。

5.C

6.本诗主要运用了白描的手法,描写了滨海农村的残破荒凉景象以及滨海人民的生活困苦,表达了作者对下层人民的深切同情。

7.A

8.年老的千里马伏在马棚里,它的雄心壮志仍然是一日驰骋千里。有远大志向的人士到了晚年,奋发思进的雄心不会止息。这四句诗人自比为一匹上了年纪的千里马,表明自己虽到晚年,但勃勃雄心永不会消沉,体现了诗人达观、积极的人生态度和为统一全国而继续奋斗的雄心壮志,是全诗的核心。

9. 瑟瑟 惨凄

10.用“风声”之“盛”衬托“松枝”之“劲”,用两个“一何”加以咏叹,富有气势,突出对松柏的赞美之情。

11.(薄暮)落晖(任答一个即可)

12.抒情方式不同。甲诗间接抒情,通过“尾联”,借用典故,抒发了自己在现实中孤独无依,只好长吟“采薇”之诗以寄意了。乙诗直接抒情,抒发对远行的丈夫的深切思念之情,以及长期盼归又寄情无望而产生的忧愁。

13.曹植

14.C

15.B

16.侧面描写或侧面烘托

17.(树木凋零)秋风阵阵,呼呼作响,诗人站在辽阔的在海边,面对波涛汹涌的大海,心潮与大海一起涌动,感慨万千。

18.“若”指“好似”“好像”,作者运用联想(虚实结合)手法,表明大海吞吐日月星辰是作者的想象之景,体现诗人开阔的胸怀和宏大的抱负。

19.老骥伏枥,志在千里;烈士暮年,壮心不已。

20.《观沧海》抒发了诗人期望一统天下的宏图,表出诗了宽广博大胸怀。《龟虽寿》体观作者达观、积极的人生态度和自强不息的奋斗精神。

21.本诗主要运用了白描的手法,全方位描写了边海人们的贫困生活,反映了边海农村的残破荒凉景象,表达了作者对下层人民的深切同情。

22.D

答案第1页,共2页

答案第1页,共2页

2021—2022学年部编版八年级语文上册

阅读下面的诗歌,完成下面小题。

庭中有奇树

庭中有奇树,绿叶发华滋。攀条折其荣,将以遗所思。

馨香盈怀袖,路远莫致之。此物何足贵?但感别经时。

1.下列对这首诗的分析和鉴赏,不正确的一项是( )

A.诗的前两句是对主人公居住环境的描写,庭院中,一棵奇异美丽的树长得枝繁叶茂,花开得十分繁盛,充满着无限的生机和活力。

B.三、四句描写主人公看见树上那美丽的花,引发对远方心上人的怀念,于是从树枝上折下一枝开得最美的花,准备送给自己日夜思念的远人。

C.五、六句写主人公得到花后,顿时感到花香充满了自己的襟怀和衣袖,但遗憾的是,自己所思念的人离得太远,根本无法送到他的手中。

D.全诗写主人公看到奇树时,心情兴奋起来,折到花时突然想到要送给心上人,闻到花香时兴奋到了极点,但一想到无法送达,心情又低落下来。

2.结尾两句,诗人是说花的可贵还是不足稀奇?请分析诗歌结尾的内涵。

阅读下面这首诗,完成后面小题。

赠从弟 (其二)

刘桢

亭亭山上松,瑟瑟谷中风。风声一何盛,松枝一何劲。

冰霜正惨凄,终岁常端正。岂不罹凝寒,松柏有本性。

3.对这首诗的理解和赏析,不正确的是( )

A.这首诗是咏物诗,通过具体描绘松树的姿态来表现它的品质。

B.起首二句以客观描写为主,以松的高洁之态动人情思,以风的肃杀之声逼人警觉。

C.三、四句两个“一何”强调诗人感受的强烈,一盛一劲表现冲突的激烈和诗人的感情倾向。

D.最后两句变换句式,以有力的一问一答作结。诗人由表层到深层,把读者眼光从“亭亭端正”的外貌透视到松树内在的本质。

4.作者将这首诗赠给从弟有何深意?

阅读下面的古诗,完成下面小题。

梁甫行

曹植

八方各异气,千里殊风雨。剧哉边海民,寄身于草野。

妻子象禽兽,行止依林阻。柴门何萧条,狐兔翔我宇。

5.下列对这首词的理解和分析,不正确的一项是( )

A.首联写自然现象,提醒最高统治者要关注民生。

B.颔联描写了边海人民生存环境的恶劣,不得已寄身荒野。

C.颈联运用对偶的修辞手法,写出海边人民与世隔绝的愚钝颓废。

D.尾联中的“翔”指自在的行走,凸显出家园荒芜的场景。

6.本诗语言朴素简练,不重词藻修饰,主要运用了什么表现手法?表达了作者的什么情感?请简要分析。

阅读下面这首诗歌,完成小题。

龟虽寿

曹操

神龟虽寿,犹有竟时。

腾蛇乘雾,终为土灰。

老骥伏枥,志在千里。

烈士暮年,壮心不已。

盈缩之期,不但在天。

养怡之福,可得永年。

幸甚至哉,歌以咏志。

7.下列对诗歌理解表述有误的一项是( )

A.这是一首抒发人生感慨的咏志诗。作者以神龟、腾蛇、老骥为喻,表明宇宙万物有生必有死的自然规律,告诉我们要利用短暂的生命及时行乐。

B.“志在千里”的“志”指的是统一中原。作者认为统一中原符合时代的发展趋势,决心为此奋斗终生。

C.“盈缩之期,不但在天;养怡之福,可得永年。”这四句呼应诗的开头,在承认寿命有限这一客观事实的前提下,强调发挥人的主观作用,反映了诗人积极进取的人生态度。

D.“幸甚至哉,歌以咏志”二句是附文,跟正文没关系,只是抒发作者感情,是乐府诗的一种形式性结尾。

8.赏析“老骥伏枥,志在千里。烈士暮年,壮士不已。”

阅读下面这首诗,完成小题。

赠从弟(其二)

[东汉]刘桢

亭亭山上松,瑟瑟谷中风。

风声一何盛,松枝一何劲!

冰霜正惨凄,终岁常端正。

岂不罹凝寒?松柏有本性。

9.阅读诗歌和下面的链接材料,用诗歌中的词语填空。

(链接材料)

子曰:“岁寒,然后知松柏之后凋也。”

(《论语·子罕》)

《赠从弟》中寒风“______”、冰霜“______”,可看作是对(链接材料)“岁寒”的具体描写。

10.“风声一何盛,松枝一何劲”富有气势,请作赏析。

古诗词阅读

(甲)

野望

王绩

东皋薄幕望,徙倚欲何依。树树皆秋色,山山唯落晖。

牧人驱狭返,猎马带禽归。相顾无相识,长歌怀采薇。

(乙)

庭中有奇树

庭中有奇树,绿叶发华滋。攀条折其荣,将以遗所思。

馨香盈怀袖,路远莫致之。此物何足贵,但感别经时。

11.甲诗中,“______”一词,点明了已到傍晚。

12.两诗的末尾两句的抒情方式是否相同?请结合句子加以分析。

古诗词欣赏。

(甲)

塞下曲

许浑

夜战桑乾北,秦兵①半不归。

朝来有乡信,犹自寄寒衣。

(乙)

梁甫行

八方各异气,千里殊风雨。

剧②哉边海民,寄身于草野。

妻子象禽兽,行止依林阻。

柴门何萧条,狐兔翔我宇。

(注释)①秦兵:唐都在关中,是秦朝旧地,所以称唐军为“秦兵”。②剧,艰难。

13.乙诗的作者是_________________

14.下列对甲诗理解不正确的一项是( )

A.本诗是一首五言绝句,以极其精练的手法,高度浓缩了战争的悲剧性。

B.“夜战”点明战争发生的时间是在晚上,“桑乾北”点明战争发生的地点。

C.一个“半”字写出士兵作战到半夜依旧不能归家,突出战事的激烈。

D.“朝来有乡信,犹自寄寒衣”一句,诗人从一个士兵的角度,用特写镜头反映出战场上的众多情况。

15.下列对乙诗理解不正确的一项是( )

A.“八方各异气,千里殊风雨。”以对偶的句式,从自然现象写起,仿佛以兴开篇,又暗含比喻,意在提醒最高统治者普降恩泽,施惠于民。

B.“妻子象禽兽”这是对妻子的整体形象描写,从中看到她衣不蔽体蓬头垢面、粗俗艰苦的生活方式。

C.本诗语言十分朴实、自然,毫无雕琢造作之感,足见诗人运笔之妙,才情之高。

D.中间四句直陈所见所感。在反映百姓困境时,其“白描手法”如同“满面尘灰烟火色,两鬓苍苍十指黑。牛困人饥日已高,市南门外泥中歇”一样,几无雕饰,却力透纸背。

16.两首诗中都没有出现“悲剧”两个字,但透过“朝来有乡信,犹自寄寒衣”“柴门何萧条,狐兔翔我宇”等诗句,我们能深切感受到战争悲剧的存在与可怕。这种手法在诗词中很常见,请写出这种手法的名称。

阅读下列古诗,完成下面小题。

(甲)

观沧海

(曹操)

东临碣石,以观沧海。水何澹澹,山岛竦峙。

树木丛生,百草丰茂。秋风萧瑟,洪波涌起。

日月之行,若出其中。星汉灿烂,若出其里。

幸甚至哉,歌以咏志。

(乙)

龟虽寿

(曹操)

神龟虽寿,犹有竟①时。螣蛇②乘雾,终为土灰。

老骥③伏枥,志在千里;烈士暮年,壮心不已。

盈缩④之期,不但在天;养怡⑤之福,可得永年。

幸甚至哉,歌以咏志。

注释:①竟:终结,这里指死去。②螣蛇:传说中一种能腾云驾雾的蛇。③骥:鞍马。④盈缩:这里指人寿命的长短。⑤养怡:指调养身心,保持心情愉快。

17.《观沧海》中“秋风萧瑟,洪波涌起。”描绘了一幅怎样的画面,请展开你的想象与联想描绘出来。

18.下面的诗句中“日月之行,若出其中。星汉灿烂,若出其里”,“若”字用得好,请你说说好在哪里。

19.(乙)诗中抒发诗人情怀,表明老当益壮的进取精神的诗句是:

20.试结合诗句分析(甲)(乙)两首诗分别表达了作者什么思想感情?

阅读下面文本,完成下列各题。

梁甫行

曹植

八方各异气,千里殊风雨。

剧哉边海民,寄身于草野。

妻子象禽兽,行止依林阻。

柴门何萧条,狐兔翔我宇。

21.本诗主要运用了什么表现手法?表达了作者的什么情感?

22.下列理解错误的一项是( )

A.诗的开篇描写自然现象,写了各地自然环境不同,所遭受的风雨灾害也迥异。

B.第二联通过写海边人民只能住在田野的草棚里来说明海边的贫民生活极其艰苦。

C.“妻子象禽兽,行止依林阻”写出了边海人民衣不遮体、粗俗艰苦的生活方式。

D.“柴门何萧条,狐兔翔我宇”通过对狐狸、兔子的正面描写,反映出边海人们生活环境的荒蛮以及边海人们的恐惧与凄楚。

试卷第1页,共3页

试卷第1页,共3页

参考答案

1.D

2.是说花的可贵。这花本来没什么稀奇,只是因为别离太久,主人公想借着花儿表达思念之情罢了。“何足贵”是主人公无可奈何、自我宽慰的话,同时也点明了全诗相思怀念的主题。

3.A

4.勉励堂弟像松柏一样坚贞自守,不因外力压迫而改变本性。

5.C

6.本诗主要运用了白描的手法,描写了滨海农村的残破荒凉景象以及滨海人民的生活困苦,表达了作者对下层人民的深切同情。

7.A

8.年老的千里马伏在马棚里,它的雄心壮志仍然是一日驰骋千里。有远大志向的人士到了晚年,奋发思进的雄心不会止息。这四句诗人自比为一匹上了年纪的千里马,表明自己虽到晚年,但勃勃雄心永不会消沉,体现了诗人达观、积极的人生态度和为统一全国而继续奋斗的雄心壮志,是全诗的核心。

9. 瑟瑟 惨凄

10.用“风声”之“盛”衬托“松枝”之“劲”,用两个“一何”加以咏叹,富有气势,突出对松柏的赞美之情。

11.(薄暮)落晖(任答一个即可)

12.抒情方式不同。甲诗间接抒情,通过“尾联”,借用典故,抒发了自己在现实中孤独无依,只好长吟“采薇”之诗以寄意了。乙诗直接抒情,抒发对远行的丈夫的深切思念之情,以及长期盼归又寄情无望而产生的忧愁。

13.曹植

14.C

15.B

16.侧面描写或侧面烘托

17.(树木凋零)秋风阵阵,呼呼作响,诗人站在辽阔的在海边,面对波涛汹涌的大海,心潮与大海一起涌动,感慨万千。

18.“若”指“好似”“好像”,作者运用联想(虚实结合)手法,表明大海吞吐日月星辰是作者的想象之景,体现诗人开阔的胸怀和宏大的抱负。

19.老骥伏枥,志在千里;烈士暮年,壮心不已。

20.《观沧海》抒发了诗人期望一统天下的宏图,表出诗了宽广博大胸怀。《龟虽寿》体观作者达观、积极的人生态度和自强不息的奋斗精神。

21.本诗主要运用了白描的手法,全方位描写了边海人们的贫困生活,反映了边海农村的残破荒凉景象,表达了作者对下层人民的深切同情。

22.D

答案第1页,共2页

答案第1页,共2页

同课章节目录

- 第一单元

- 1 消息二则

- 2 首届诺贝尔奖颁发

- 3 “飞天”凌空——跳水姑娘吕伟夺魁记

- 4 一着惊海天——目击我国航母舰载战斗机首架次成功着舰

- 5 国行公祭,为佑世界和平

- 任务二 新闻采访

- 任务三 新闻写作

- 口语交际 讲述

- 第二单元

- 6 藤野先生

- 7 回忆我的母亲

- 8* 列夫·托尔斯泰

- 9* 美丽的颜色

- 写作 学写传记

- 第三单元

- 10 三峡

- 11 短文二篇

- 12* 与朱元思书

- 13 唐诗五首

- 写作 学习描写景物

- 名著导读 《红星照耀中国》:纪实作品的阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 14 背影

- 15 白杨礼赞

- 16* 散文二篇

- 17* 昆明的雨

- 写作 语言要连贯

- 第五单元

- 18 中国石拱桥

- 19 苏州园林

- 20* 蝉

- 21* 梦回繁华

- 写作 说明事物要抓住特征

- 口语交际 复述与转述

- 名著导读 《昆虫记》:科普作品的阅读

- 第六单元

- 22 《孟子》三章

- 23 愚公移山

- 24* 周亚夫军细柳

- 25 诗词五首

- 写作 表达要得体

- 课外古诗词诵读