8《咬文嚼字》课件(41张PPT)2021-2022学年人教版高中语文必修5第三单元

文档属性

| 名称 | 8《咬文嚼字》课件(41张PPT)2021-2022学年人教版高中语文必修5第三单元 |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 9.7MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-12-11 23:27:01 | ||

图片预览

文档简介

(共41张PPT)

(第一课时)

《咬文嚼字》(月刊)创刊于1995年,由上海文化出版(集团)有限公司主办。是由中华人民共和国新闻出版总署、正式批准公开发行的优秀期刊。

针对性强,专门剖析报刊、图书、广告、影视中的各类语文差错;知识性强,尤其有些知识不是课堂里、词典里能等到的;是公认具有业内影响力的杂志之一。

走进作者

朱光潜(1897——1986),著名美学家、文艺理论家、翻译家。笔名孟实,安徽省桐城县人。清代,桐城派出了以方苞、刘大魁、姚鼐为代表的一大批文学家,称为“桐城派”,其文章特点在于简洁,朱光潜早年曾在桐城派古文家私塾中读书,旧学功底很深。

1922年毕业于香港大学文科教育系,1930年获英国爱丁堡大学文科硕士,1933年获法国斯特拉斯堡大学文科博士学位。回国后任北京大学教授,四川大学教授,1946年后北大教授、文学院院长、中国美学学会会长,是我国现代比较美学和比较文学的拓荒者之一。

代表作《文艺心理学》《诗论》《谈美书简》等。《西方美学史》是第一部系统论述西方美学历史的著作。

01

02

弄清材料与材料之间、观点与材料之间的逻辑关系和顺序。(常见的逻辑顺序有:由一般到特殊,由具体到抽象,由主到次,由现象到本质,由概念到应用,由总到分,由破到立。)

粗读全文,标自然段;圈出每段的关键句;逐段概括段意,整体理解文章内容,划分层次,进而梳理文章结构。注意文章采用的论证方法。

03

论说性文章,阅读步骤指导

从不同的角度对课文的观点和材料进行阐发、评价和质疑。带着问题阅读,在原文中标注题号(例:1A,1B等)

初读文本,思考以下问题。

1、划分段落并概括段意。

2、本文采用了哪些论证方法?

走进文本

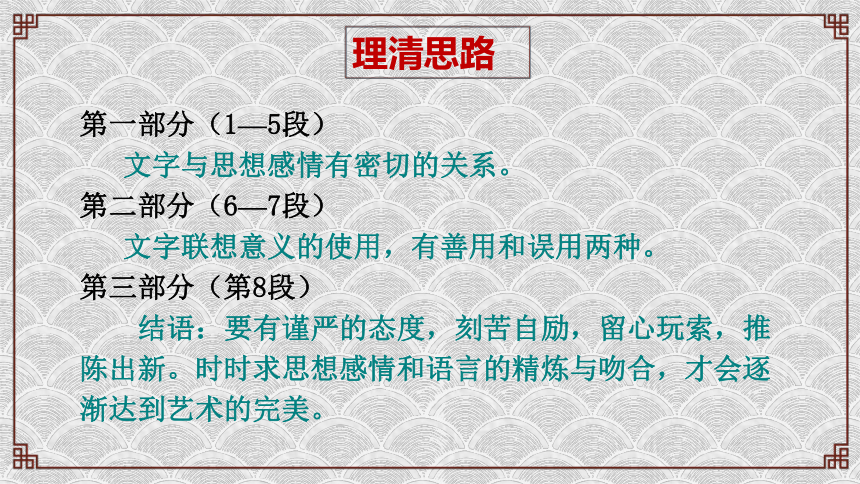

第一部分(1—5段)

文字与思想感情有密切的关系。

第二部分(6—7段)

文字联想意义的使用,有善用和误用两种。

第三部分(第8段)

结语:要有谨严的态度,刻苦自励,留心玩索,推陈出新。时时求思想感情和语言的精炼与吻合,才会逐渐达到艺术的完美。

理清思路

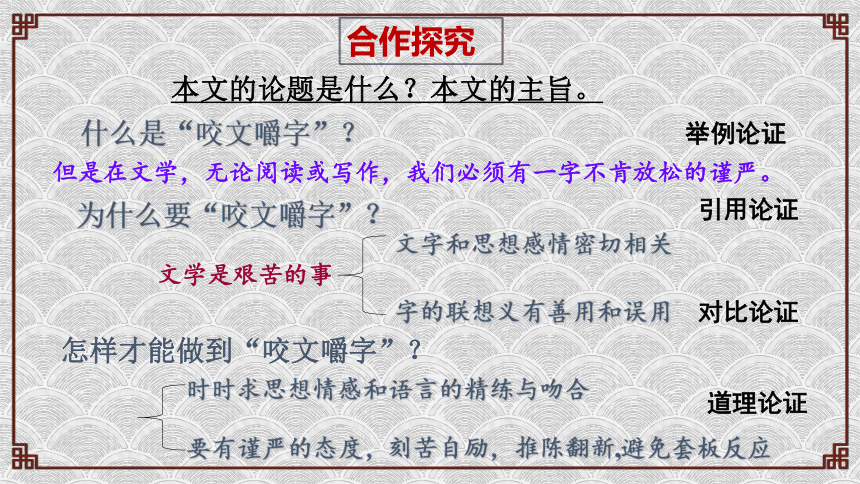

什么是“咬文嚼字”?

但是在文学,无论阅读或写作,我们必须有一字不肯放松的谨严。

为什么要“咬文嚼字”?

文字和思想感情密切相关

文学是艰苦的事

字的联想义有善用和误用

怎样才能做到“咬文嚼字”?

要有谨严的态度,刻苦自励,推陈翻新,避免套板反应

时时求思想情感和语言的精练与吻合

本文的论题是什么?本文的主旨。

合作探究

举例论证

对比论证

引用论证

道理论证

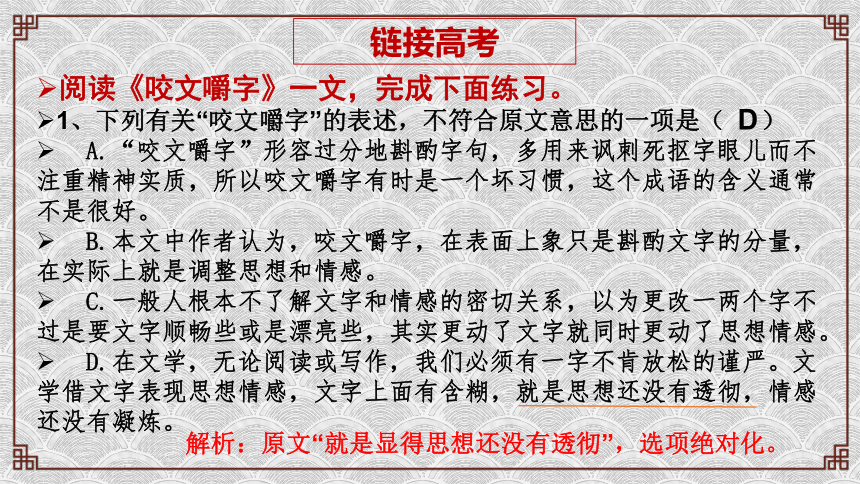

阅读《咬文嚼字》一文,完成下面练习。

1、下列有关“咬文嚼字”的表述,不符合原文意思的一项是( )

A.“咬文嚼字”形容过分地斟酌字句,多用来讽刺死抠字眼儿而不注重精神实质,所以咬文嚼字有时是一个坏习惯,这个成语的含义通常不是很好。

B.本文中作者认为,咬文嚼字,在表面上象只是斟酌文字的分量,在实际上就是调整思想和情感。

C.一般人根本不了解文字和情感的密切关系,以为更改一两个字不过是要文字顺畅些或是漂亮些,其实更动了文字就同时更动了思想情感。

D.在文学,无论阅读或写作,我们必须有一字不肯放松的谨严。文学借文字表现思想情感,文字上面有含糊,就是思想还没有透彻,情感还没有凝炼。

链接高考

D

解析:原文“就是显得思想还没有透彻”,选项绝对化。

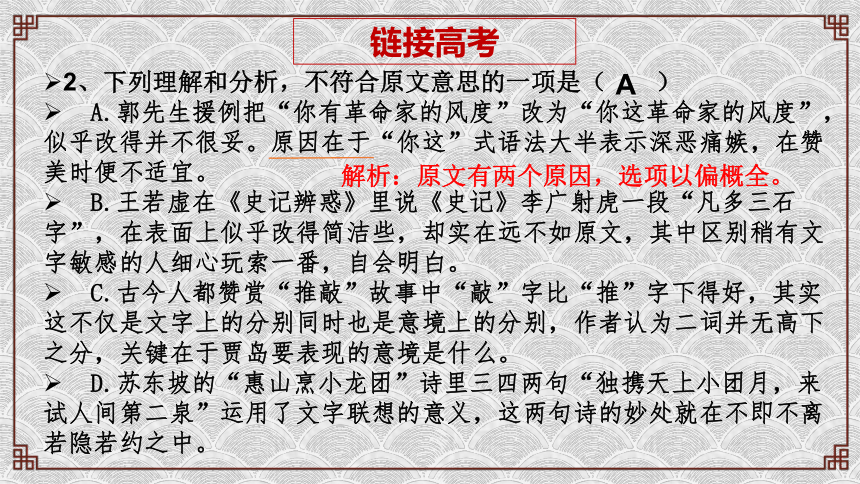

2、下列理解和分析,不符合原文意思的一项是( )

A.郭先生援例把“你有革命家的风度”改为“你这革命家的风度”,似乎改得并不很妥。原因在于“你这”式语法大半表示深恶痛嫉,在赞美时便不适宜。

B.王若虚在《史记辨惑》里说《史记》李广射虎一段“凡多三石字”,在表面上似乎改得简洁些,却实在远不如原文,其中区别稍有文字敏感的人细心玩索一番,自会明白。

C.古今人都赞赏“推敲”故事中“敲”字比“推”字下得好,其实这不仅是文字上的分别同时也是意境上的分别,作者认为二词并无高下之分,关键在于贾岛要表现的意境是什么。

D.苏东坡的“惠山烹小龙团”诗里三四两句“独携天上小团月,来试人间第二泉”运用了文字联想的意义,这两句诗的妙处就在不即不离若隐若约之中。

链接高考

A

解析:原文有两个原因,选项以偏概全。

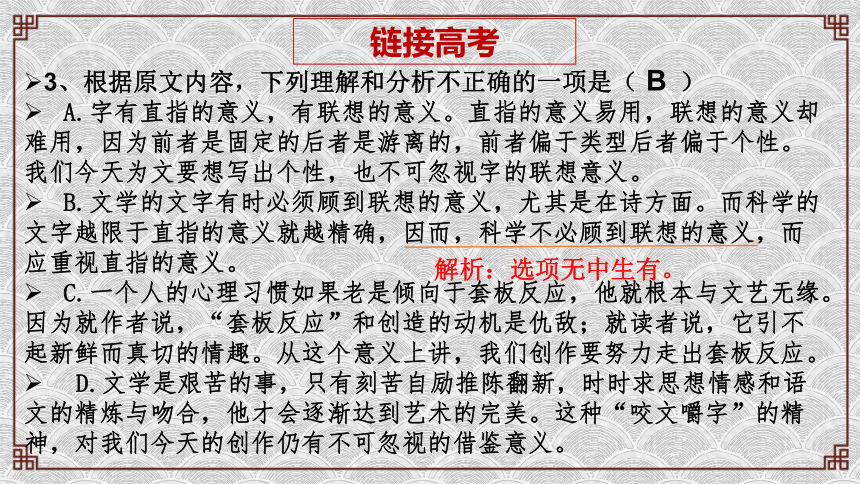

3、根据原文内容,下列理解和分析不正确的一项是( )

A.字有直指的意义,有联想的意义。直指的意义易用,联想的意义却难用,因为前者是固定的后者是游离的,前者偏于类型后者偏于个性。我们今天为文要想写出个性,也不可忽视字的联想意义。

B.文学的文字有时必须顾到联想的意义,尤其是在诗方面。而科学的文字越限于直指的意义就越精确,因而,科学不必顾到联想的意义,而应重视直指的意义。

C.一个人的心理习惯如果老是倾向于套板反应,他就根本与文艺无缘。因为就作者说,“套板反应”和创造的动机是仇敌;就读者说,它引不起新鲜而真切的情趣。从这个意义上讲,我们创作要努力走出套板反应。

D.文学是艰苦的事,只有刻苦自励推陈翻新,时时求思想情感和语文的精炼与吻合,他才会逐渐达到艺术的完美。这种“咬文嚼字”的精神,对我们今天的创作仍有不可忽视的借鉴意义。

链接高考

B

解析:选项无中生有。

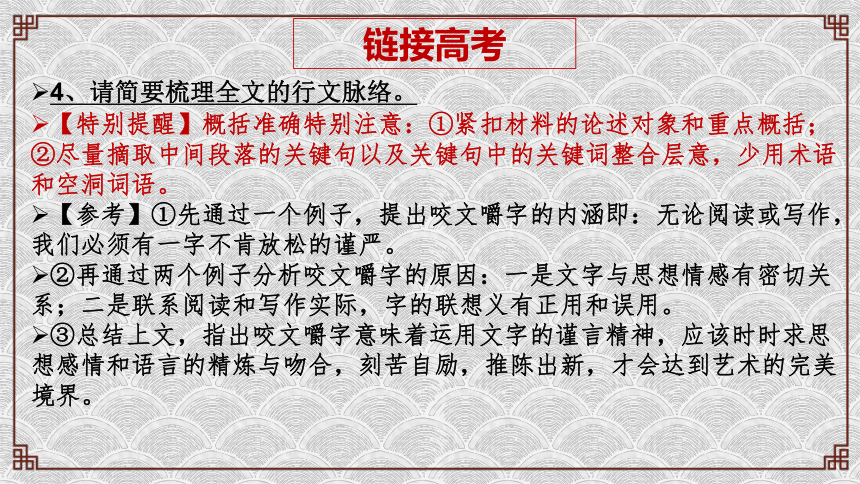

4、请简要梳理全文的行文脉络。

【特别提醒】概括准确特别注意:①紧扣材料的论述对象和重点概括;②尽量摘取中间段落的关键句以及关键句中的关键词整合层意,少用术语和空洞词语。

【参考】①先通过一个例子,提出咬文嚼字的内涵即:无论阅读或写作,我们必须有一字不肯放松的谨严。

②再通过两个例子分析咬文嚼字的原因:一是文字与思想情感有密切关系;二是联系阅读和写作实际,字的联想义有正用和误用。

③总结上文,指出咬文嚼字意味着运用文字的谨言精神,应该时时求思想感情和语言的精炼与吻合,刻苦自励,推陈出新,才会达到艺术的完美境界。

链接高考

请阅读《咬文嚼字》第六段,完成下面题目。

1、该段论述的观点是什么?

2、请简要概括该段的论述层次。

3、该段举苏东坡《惠山烹小龙团》的例子是想证明什么论点?

4、该段使用的主要论证方法有哪些?

课后作业

(第二课时)

美食家

吃在中国

在中国吃

在吃中国

政治家

旅行家

阅读课文,找出课文中使用了哪些例子,并找出每个例子证明的观点,说明证明的过程。完成以下表格。

合作探究

例子 证明观点 证明过程

举例---议例---结论

论点----举例----议例

论点----举例----议例----论点

论点----举例----议例

举例---议例---结论

要善用联想意义

惟陈言之务去。

句式不同,意味不同

文字一增一减,意味不同

用字不同,意境不同

A.郭沫若炼字改台词

B.王若虚对“李广射虎”的改写

C.“推敲”的典故

D.苏轼《惠山烹小龙团》三、四两句的例子

E.有关“套板反应”

本文对我们写作文有何启示意义?

1.按议论文基本结构模式:提出问题(是什么)→分析问题(为什么)→解决问题(怎么办)也能写出好文章。

2.写议论文既举例又要议例。举例要典型、充足,新颖;议例要严谨,深刻。

3.论证方法可多样,对比论证、比喻论证、举例论证、引用论证等综合使用,可丰富文章的内容。

4.修改作文是推敲字是否恰当地表情达意。

6.运用文字应有谨严的精神。.

7.写作必须勤奋,推陈出新,时时求思想感情和语言的精练相吻合,你才会逐渐达到艺术的完美。

拓展延伸

高考中涉及到“咬文嚼字”的题型

1、语言文字运用题中的正确使用词语;

2、语言文字运用题中以句式为主的表达效果比较分析题;

3、诗歌鉴赏中的炼字手法;

4、写作。

链接高考

[2020年新高考Ⅰ卷(山东卷)]阅读下面的文字,完成18~20题。

“我决定步行回家……往小碟子里倒了醋和辣椒油,然后在酸和辣的合奏里,我把饼和粥都一扫而光,又心满,又意足。”

20.文中画波浪线的句子可以改写成:“我心满意足地把饼和粥都一扫而光。”从语义上看二者基本相同,为什么说原文表达效果更好?(4分)

咬文嚼字——以句式为主的表达效果比较分析题

真题分析

原句:

“我把饼和粥都一扫而光,又心满,又意足。”

改句:

“我心满意足地把饼和粥都一扫而光。”

单句 长句

复句 短句

(结尾为:“一扫而光”)

(结尾为:“又心满,又意足”)

句式变化

原句:

“我把饼和粥都一扫而光,又心满,又意足。”

改句:

“我心满意足地把饼和粥都一扫而光。”

重点落在"一扫而光"上

重点落在"心满意足"上

似乎话还没说完

语气舒缓,适合做段落的结尾

比较普通的书面表达

更口语化,更活泼,和整个文段的文风更协调

表达效果的不同

真题分析

【参考答案】

①强调的重点不同∶改句的重点落在"一扫而光"上,强调全部吃光;原句的重点落在"心满意足"上,强调吃过肉饼之后的满足感,更符合原文的逻辑。(2分)

②适用的位置不同∶改句用来结束文段,似乎话还没说完;

原句把"心满意足"拆开放在句子最后,语气舒缓,适合做段落的结尾。(2分)

③语体风格不同∶改句比较普通;原句更口语化,活泼俏皮,和整个文段的文风更和谐。 (2分)(答出任意两点得4分)

【答题点拨】

第一步:看出原句与改句的不同

①句子成分位置的变化---看突出强调了什么;

②各种句式的变化--分析原句句式的表达效果;

③语序的变化--分析原句语序的合理之处;

④用词的变化--分析原句用词的妙处;

⑤修辞的变化--分析原句使用某种修辞手法的妙处;

⑥标点的变化--分析表点的表达作用。

第二步:关联语段的语境。

①原句在语段中的位置;

②注意原句、改句与语段的语意、上下文句式甚至褒贬是否一致。

第三步:多角度比较分析效果。

①句式效果(重点)②修辞效果;③词语运用;④描写角度;⑤结构角度

鲁迅的《祝福》的这两句有什么不同?

A 祥林嫂,你放着罢!

B你放着罢, 祥林嫂 !

巩固强化

课后作业

[2020新高考全国Ⅱ]风筝,是中国古人的一项重要发明,放风筝是一种人们喜闻乐见的传统活动。早期有关风筝的记载多与传递信息等军事活动有关。到唐代,风筝开始出现在文人诗歌中。宋代以后,逐渐演变成一种老少皆宜的玩具,而清明时节放风筝也成为一项普及的民俗活动。明代以后,风筝传播到世界各地,并深受各国人民喜爱。( ),吸引着大批中外风筝专家、爱好者及游人前来观赏和竞技。

早期的风筝制作十分简单,用竹篾做骨架,贴上素绢或白纸,结好线绳,便可放飞了。随着时间的推移,风筝的制作技艺不断炉火纯青,样式也逐渐丰富起来,从动物、植物、器具、文字,到人物、仙佛,不一而足,风筝于是有了很强的观赏性和艺术价值。有些风筝还安装了声响装置,如著名的“板鹞”风筝,通体安装笛哨,少则数十个,多则成百上千。放飞时百哨齐鸣,宛若空中交响乐,具有独特的魅力,大大增加了放风筝的趣味性。

13. 文段中加点的词语使用不当的一项是( )

A. 喜闻乐见 B. 老少皆宜

C. 炉火纯青 D. 不一而足

阅读下面的文字,完成下面小题。

“济南的秋天是诗境的……山脚是镶着各色条子的,一层层的,有的黄,有的灰,有的绿,有的似乎是藕荷色儿。”

文中画线的句子可改写成:“山脚是镶着一层层的黄色、灰色、绿色、藕荷色等各色条子的。”从语义上看二者基本相同,但原文表达效果更好,为什么?(4分)

课后作业——以句式为主的表达效果比较分析题

阅读下面这首唐诗,完成下面小题。

南浦别(白居易)

南浦凄凄别,西风袅袅秋。

一看肠一断,好去莫回头。

前人认为,“看”字看似平常,实际上非常传神,它能真切透露出抒情主人公的形象。你同意这种说法吗?为什么?

课后作业——诗歌鉴赏中的炼字手法

教学阐释

《咬文嚼字》是高中语文人教版必修五第三单元第一课,第三单元是全套五册书中唯一的文艺评论和随笔单元。这个单元的三篇课文,或探讨艺术表现的语言形式,或评论某种审美现象,都能持之有故,自成一家之言。

《咬文嚼字》的作者是美学大师朱光潜,文章是一篇文艺评论。此文贯穿着作者一个总的思想,就是文字和思想感情有密切关系。作者对每个实例的咀嚼,都领悟到不同文字所蕴含的不同意味、不同思想感情,从而告诉读者,在文字运用上,“必须有一字不肯放松的谨严”。本着这个精神,“刻苦自励,推陈翻新,时时求思想情感和语言的精练和吻合”,才能“达到艺术的完美”。

说教材

1.知识目标:知人论世,了解作者及其创作。

2.能力目标:①学会论述性文章阅读的基本步骤,理清文章思路;②链接新高考论述类阅读,提高学生的阅读能力。

3.情感目标:领会“一字不肯放松”的谨严精神,并应用于实践。

说教学目标

学生经过初中和高一阶段的语文学习,积累了一定的阅读量,但对于论述类阅读缺乏了解和必要的训练。议论文的知识有所欠缺,做题习惯和构思思维有待加强。

说学情

1、理清文章思路,把握作者的思想;

2、领会“一字不肯放松”的谨严精神并运用到实践;

说重点

链接新高考论述类文本阅读的训练。

说难点

自主合作学习

比较学习法

粗读法

讲练法

问题引导法

学法

教法

教学教法

教学过程

导入新课

作者简介

学法指导

合作探究

初读文本

链接高考

课后作业

导入新课

《咬文嚼字》(月刊)创刊于1995年,由上海文化出版(集团)有限公司主办。是由中华人民共和国新闻出版总署、正式批准公开发行的优秀期刊。针对性强,专门剖析报刊、图书、广告、影视中的各类语文差错;知识性强,尤其有些知识不是课堂里、词典里能等到的;公认誉为具有业内影响力的杂志之一。

我们都知道“咬文嚼字”是过分地斟酌字句(多指死抠字眼而不领会精神实质)。那么为什么一个一流杂志要用个贬义词作为名称呢?

设计意图:由这个问题引起学生思考咬文嚼字的含义,进而引出作者。

作者简介

设计意图:“知人论世”,让学生对作者有更深一步的了解。

朱光潜(1897——1986),著名美学家、文艺理论家、翻译家。笔名孟实,安徽省桐城县人。清代,桐城派出了以方苞、刘大魁、姚鼐为代表的一大批文学家,称为“桐城派”,其文章特点在于简洁,朱光潜早年曾在桐城派古文家私塾中读书,旧学功底很深。 1922年毕业于香港大学文科教育系,1930年获英国爱丁堡大学文科硕士,1933年获法国斯特拉斯堡大学文科博士学位。回国后任北京大学教授,四川大学教授,1946年后北大教授、文学院院长、中国美学学会会长,是我国现代比较美学和比较文学的拓荒者之一。

代表作《文艺心理学》《诗论》《谈美书简》等。《西方美学史》是第一部系统论述西方美学历史的著作。

学法指导

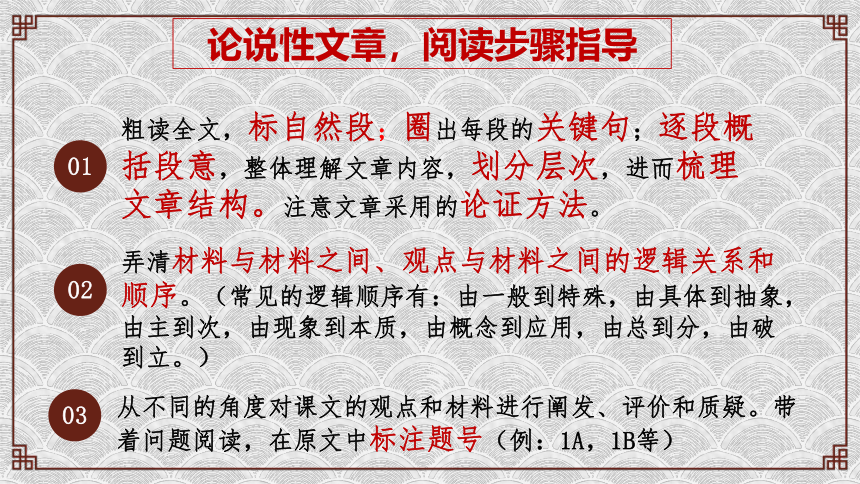

论说性文章,阅读步骤指导:

1、粗读全文,标自然段;圈出每段的关键句;逐段概括段意,整体理解文章内容。划分层次,进而梳理文章结构。注意文章采用的论证方法。

2、弄清材料与材料之间、观点与材料之间的逻辑关系和顺序。(常见的逻辑顺序有:由一般到特殊,由具体到抽象,由主到次,由现象到本质,由概念到应用,由总到分,由破到立。)

3、从不同的角度对课文的观点和材料进行阐发、评价和质疑。带着问题阅读,在原文中标注题号(例:1A,1B等)

设计意图:培养学生论述类文本阅读习惯。

初读文本

(一)带着以下问题阅读文章。

1、划分段落并概括段意。

3、本文采用了哪些论证方法?

(二)理清思路

设计意图:带着问题阅读,有利于学生整体把握文章结构,进入论述类文本思维。

合作探究

1、本文的论题是什么?

2、概括本文的主旨。

设计意图:培养学生概括分析能力

链接高考

设计意图:用熟悉的教材内容来训练新高考的新题型,学生更容易掌握答题技巧,针对性更强。

阅读《咬文嚼字》一文,完成下面练习。

1、下列有关“咬文嚼字”的表述,不符合原文意思的一项是( )

2、下列理解和分析,不符合原文意思的一项是( )

3、根据原文内容,下列理解和分析不正确的一项是( )

4、请简要梳理全文的行文脉络。

课后作业

设计意图:强化训练新高考论述类文本的解题思维。

请阅读《咬文嚼字》第六段,完成下面题目。

1、该段论述的观点是什么?

2、请简要概括该段的论述层次。

3、该段举苏东坡《惠山烹小龙团》的例子是想证明什么论点?

4、该段使用的主要论证方法有哪些?

教学反思

本文是一篇结构严谨的文艺评论,结构特征非常明显,结合新高考论述类文本阅读的考题变化,我认为可以通过这篇典型文章,来训练论述类文本阅读的做题习惯和答题思维,因为是课本,会比任何其他资料都让学生印象深刻,能够产生举一反三的效果。

谢谢观赏

(第一课时)

《咬文嚼字》(月刊)创刊于1995年,由上海文化出版(集团)有限公司主办。是由中华人民共和国新闻出版总署、正式批准公开发行的优秀期刊。

针对性强,专门剖析报刊、图书、广告、影视中的各类语文差错;知识性强,尤其有些知识不是课堂里、词典里能等到的;是公认具有业内影响力的杂志之一。

走进作者

朱光潜(1897——1986),著名美学家、文艺理论家、翻译家。笔名孟实,安徽省桐城县人。清代,桐城派出了以方苞、刘大魁、姚鼐为代表的一大批文学家,称为“桐城派”,其文章特点在于简洁,朱光潜早年曾在桐城派古文家私塾中读书,旧学功底很深。

1922年毕业于香港大学文科教育系,1930年获英国爱丁堡大学文科硕士,1933年获法国斯特拉斯堡大学文科博士学位。回国后任北京大学教授,四川大学教授,1946年后北大教授、文学院院长、中国美学学会会长,是我国现代比较美学和比较文学的拓荒者之一。

代表作《文艺心理学》《诗论》《谈美书简》等。《西方美学史》是第一部系统论述西方美学历史的著作。

01

02

弄清材料与材料之间、观点与材料之间的逻辑关系和顺序。(常见的逻辑顺序有:由一般到特殊,由具体到抽象,由主到次,由现象到本质,由概念到应用,由总到分,由破到立。)

粗读全文,标自然段;圈出每段的关键句;逐段概括段意,整体理解文章内容,划分层次,进而梳理文章结构。注意文章采用的论证方法。

03

论说性文章,阅读步骤指导

从不同的角度对课文的观点和材料进行阐发、评价和质疑。带着问题阅读,在原文中标注题号(例:1A,1B等)

初读文本,思考以下问题。

1、划分段落并概括段意。

2、本文采用了哪些论证方法?

走进文本

第一部分(1—5段)

文字与思想感情有密切的关系。

第二部分(6—7段)

文字联想意义的使用,有善用和误用两种。

第三部分(第8段)

结语:要有谨严的态度,刻苦自励,留心玩索,推陈出新。时时求思想感情和语言的精炼与吻合,才会逐渐达到艺术的完美。

理清思路

什么是“咬文嚼字”?

但是在文学,无论阅读或写作,我们必须有一字不肯放松的谨严。

为什么要“咬文嚼字”?

文字和思想感情密切相关

文学是艰苦的事

字的联想义有善用和误用

怎样才能做到“咬文嚼字”?

要有谨严的态度,刻苦自励,推陈翻新,避免套板反应

时时求思想情感和语言的精练与吻合

本文的论题是什么?本文的主旨。

合作探究

举例论证

对比论证

引用论证

道理论证

阅读《咬文嚼字》一文,完成下面练习。

1、下列有关“咬文嚼字”的表述,不符合原文意思的一项是( )

A.“咬文嚼字”形容过分地斟酌字句,多用来讽刺死抠字眼儿而不注重精神实质,所以咬文嚼字有时是一个坏习惯,这个成语的含义通常不是很好。

B.本文中作者认为,咬文嚼字,在表面上象只是斟酌文字的分量,在实际上就是调整思想和情感。

C.一般人根本不了解文字和情感的密切关系,以为更改一两个字不过是要文字顺畅些或是漂亮些,其实更动了文字就同时更动了思想情感。

D.在文学,无论阅读或写作,我们必须有一字不肯放松的谨严。文学借文字表现思想情感,文字上面有含糊,就是思想还没有透彻,情感还没有凝炼。

链接高考

D

解析:原文“就是显得思想还没有透彻”,选项绝对化。

2、下列理解和分析,不符合原文意思的一项是( )

A.郭先生援例把“你有革命家的风度”改为“你这革命家的风度”,似乎改得并不很妥。原因在于“你这”式语法大半表示深恶痛嫉,在赞美时便不适宜。

B.王若虚在《史记辨惑》里说《史记》李广射虎一段“凡多三石字”,在表面上似乎改得简洁些,却实在远不如原文,其中区别稍有文字敏感的人细心玩索一番,自会明白。

C.古今人都赞赏“推敲”故事中“敲”字比“推”字下得好,其实这不仅是文字上的分别同时也是意境上的分别,作者认为二词并无高下之分,关键在于贾岛要表现的意境是什么。

D.苏东坡的“惠山烹小龙团”诗里三四两句“独携天上小团月,来试人间第二泉”运用了文字联想的意义,这两句诗的妙处就在不即不离若隐若约之中。

链接高考

A

解析:原文有两个原因,选项以偏概全。

3、根据原文内容,下列理解和分析不正确的一项是( )

A.字有直指的意义,有联想的意义。直指的意义易用,联想的意义却难用,因为前者是固定的后者是游离的,前者偏于类型后者偏于个性。我们今天为文要想写出个性,也不可忽视字的联想意义。

B.文学的文字有时必须顾到联想的意义,尤其是在诗方面。而科学的文字越限于直指的意义就越精确,因而,科学不必顾到联想的意义,而应重视直指的意义。

C.一个人的心理习惯如果老是倾向于套板反应,他就根本与文艺无缘。因为就作者说,“套板反应”和创造的动机是仇敌;就读者说,它引不起新鲜而真切的情趣。从这个意义上讲,我们创作要努力走出套板反应。

D.文学是艰苦的事,只有刻苦自励推陈翻新,时时求思想情感和语文的精炼与吻合,他才会逐渐达到艺术的完美。这种“咬文嚼字”的精神,对我们今天的创作仍有不可忽视的借鉴意义。

链接高考

B

解析:选项无中生有。

4、请简要梳理全文的行文脉络。

【特别提醒】概括准确特别注意:①紧扣材料的论述对象和重点概括;②尽量摘取中间段落的关键句以及关键句中的关键词整合层意,少用术语和空洞词语。

【参考】①先通过一个例子,提出咬文嚼字的内涵即:无论阅读或写作,我们必须有一字不肯放松的谨严。

②再通过两个例子分析咬文嚼字的原因:一是文字与思想情感有密切关系;二是联系阅读和写作实际,字的联想义有正用和误用。

③总结上文,指出咬文嚼字意味着运用文字的谨言精神,应该时时求思想感情和语言的精炼与吻合,刻苦自励,推陈出新,才会达到艺术的完美境界。

链接高考

请阅读《咬文嚼字》第六段,完成下面题目。

1、该段论述的观点是什么?

2、请简要概括该段的论述层次。

3、该段举苏东坡《惠山烹小龙团》的例子是想证明什么论点?

4、该段使用的主要论证方法有哪些?

课后作业

(第二课时)

美食家

吃在中国

在中国吃

在吃中国

政治家

旅行家

阅读课文,找出课文中使用了哪些例子,并找出每个例子证明的观点,说明证明的过程。完成以下表格。

合作探究

例子 证明观点 证明过程

举例---议例---结论

论点----举例----议例

论点----举例----议例----论点

论点----举例----议例

举例---议例---结论

要善用联想意义

惟陈言之务去。

句式不同,意味不同

文字一增一减,意味不同

用字不同,意境不同

A.郭沫若炼字改台词

B.王若虚对“李广射虎”的改写

C.“推敲”的典故

D.苏轼《惠山烹小龙团》三、四两句的例子

E.有关“套板反应”

本文对我们写作文有何启示意义?

1.按议论文基本结构模式:提出问题(是什么)→分析问题(为什么)→解决问题(怎么办)也能写出好文章。

2.写议论文既举例又要议例。举例要典型、充足,新颖;议例要严谨,深刻。

3.论证方法可多样,对比论证、比喻论证、举例论证、引用论证等综合使用,可丰富文章的内容。

4.修改作文是推敲字是否恰当地表情达意。

6.运用文字应有谨严的精神。.

7.写作必须勤奋,推陈出新,时时求思想感情和语言的精练相吻合,你才会逐渐达到艺术的完美。

拓展延伸

高考中涉及到“咬文嚼字”的题型

1、语言文字运用题中的正确使用词语;

2、语言文字运用题中以句式为主的表达效果比较分析题;

3、诗歌鉴赏中的炼字手法;

4、写作。

链接高考

[2020年新高考Ⅰ卷(山东卷)]阅读下面的文字,完成18~20题。

“我决定步行回家……往小碟子里倒了醋和辣椒油,然后在酸和辣的合奏里,我把饼和粥都一扫而光,又心满,又意足。”

20.文中画波浪线的句子可以改写成:“我心满意足地把饼和粥都一扫而光。”从语义上看二者基本相同,为什么说原文表达效果更好?(4分)

咬文嚼字——以句式为主的表达效果比较分析题

真题分析

原句:

“我把饼和粥都一扫而光,又心满,又意足。”

改句:

“我心满意足地把饼和粥都一扫而光。”

单句 长句

复句 短句

(结尾为:“一扫而光”)

(结尾为:“又心满,又意足”)

句式变化

原句:

“我把饼和粥都一扫而光,又心满,又意足。”

改句:

“我心满意足地把饼和粥都一扫而光。”

重点落在"一扫而光"上

重点落在"心满意足"上

似乎话还没说完

语气舒缓,适合做段落的结尾

比较普通的书面表达

更口语化,更活泼,和整个文段的文风更协调

表达效果的不同

真题分析

【参考答案】

①强调的重点不同∶改句的重点落在"一扫而光"上,强调全部吃光;原句的重点落在"心满意足"上,强调吃过肉饼之后的满足感,更符合原文的逻辑。(2分)

②适用的位置不同∶改句用来结束文段,似乎话还没说完;

原句把"心满意足"拆开放在句子最后,语气舒缓,适合做段落的结尾。(2分)

③语体风格不同∶改句比较普通;原句更口语化,活泼俏皮,和整个文段的文风更和谐。 (2分)(答出任意两点得4分)

【答题点拨】

第一步:看出原句与改句的不同

①句子成分位置的变化---看突出强调了什么;

②各种句式的变化--分析原句句式的表达效果;

③语序的变化--分析原句语序的合理之处;

④用词的变化--分析原句用词的妙处;

⑤修辞的变化--分析原句使用某种修辞手法的妙处;

⑥标点的变化--分析表点的表达作用。

第二步:关联语段的语境。

①原句在语段中的位置;

②注意原句、改句与语段的语意、上下文句式甚至褒贬是否一致。

第三步:多角度比较分析效果。

①句式效果(重点)②修辞效果;③词语运用;④描写角度;⑤结构角度

鲁迅的《祝福》的这两句有什么不同?

A 祥林嫂,你放着罢!

B你放着罢, 祥林嫂 !

巩固强化

课后作业

[2020新高考全国Ⅱ]风筝,是中国古人的一项重要发明,放风筝是一种人们喜闻乐见的传统活动。早期有关风筝的记载多与传递信息等军事活动有关。到唐代,风筝开始出现在文人诗歌中。宋代以后,逐渐演变成一种老少皆宜的玩具,而清明时节放风筝也成为一项普及的民俗活动。明代以后,风筝传播到世界各地,并深受各国人民喜爱。( ),吸引着大批中外风筝专家、爱好者及游人前来观赏和竞技。

早期的风筝制作十分简单,用竹篾做骨架,贴上素绢或白纸,结好线绳,便可放飞了。随着时间的推移,风筝的制作技艺不断炉火纯青,样式也逐渐丰富起来,从动物、植物、器具、文字,到人物、仙佛,不一而足,风筝于是有了很强的观赏性和艺术价值。有些风筝还安装了声响装置,如著名的“板鹞”风筝,通体安装笛哨,少则数十个,多则成百上千。放飞时百哨齐鸣,宛若空中交响乐,具有独特的魅力,大大增加了放风筝的趣味性。

13. 文段中加点的词语使用不当的一项是( )

A. 喜闻乐见 B. 老少皆宜

C. 炉火纯青 D. 不一而足

阅读下面的文字,完成下面小题。

“济南的秋天是诗境的……山脚是镶着各色条子的,一层层的,有的黄,有的灰,有的绿,有的似乎是藕荷色儿。”

文中画线的句子可改写成:“山脚是镶着一层层的黄色、灰色、绿色、藕荷色等各色条子的。”从语义上看二者基本相同,但原文表达效果更好,为什么?(4分)

课后作业——以句式为主的表达效果比较分析题

阅读下面这首唐诗,完成下面小题。

南浦别(白居易)

南浦凄凄别,西风袅袅秋。

一看肠一断,好去莫回头。

前人认为,“看”字看似平常,实际上非常传神,它能真切透露出抒情主人公的形象。你同意这种说法吗?为什么?

课后作业——诗歌鉴赏中的炼字手法

教学阐释

《咬文嚼字》是高中语文人教版必修五第三单元第一课,第三单元是全套五册书中唯一的文艺评论和随笔单元。这个单元的三篇课文,或探讨艺术表现的语言形式,或评论某种审美现象,都能持之有故,自成一家之言。

《咬文嚼字》的作者是美学大师朱光潜,文章是一篇文艺评论。此文贯穿着作者一个总的思想,就是文字和思想感情有密切关系。作者对每个实例的咀嚼,都领悟到不同文字所蕴含的不同意味、不同思想感情,从而告诉读者,在文字运用上,“必须有一字不肯放松的谨严”。本着这个精神,“刻苦自励,推陈翻新,时时求思想情感和语言的精练和吻合”,才能“达到艺术的完美”。

说教材

1.知识目标:知人论世,了解作者及其创作。

2.能力目标:①学会论述性文章阅读的基本步骤,理清文章思路;②链接新高考论述类阅读,提高学生的阅读能力。

3.情感目标:领会“一字不肯放松”的谨严精神,并应用于实践。

说教学目标

学生经过初中和高一阶段的语文学习,积累了一定的阅读量,但对于论述类阅读缺乏了解和必要的训练。议论文的知识有所欠缺,做题习惯和构思思维有待加强。

说学情

1、理清文章思路,把握作者的思想;

2、领会“一字不肯放松”的谨严精神并运用到实践;

说重点

链接新高考论述类文本阅读的训练。

说难点

自主合作学习

比较学习法

粗读法

讲练法

问题引导法

学法

教法

教学教法

教学过程

导入新课

作者简介

学法指导

合作探究

初读文本

链接高考

课后作业

导入新课

《咬文嚼字》(月刊)创刊于1995年,由上海文化出版(集团)有限公司主办。是由中华人民共和国新闻出版总署、正式批准公开发行的优秀期刊。针对性强,专门剖析报刊、图书、广告、影视中的各类语文差错;知识性强,尤其有些知识不是课堂里、词典里能等到的;公认誉为具有业内影响力的杂志之一。

我们都知道“咬文嚼字”是过分地斟酌字句(多指死抠字眼而不领会精神实质)。那么为什么一个一流杂志要用个贬义词作为名称呢?

设计意图:由这个问题引起学生思考咬文嚼字的含义,进而引出作者。

作者简介

设计意图:“知人论世”,让学生对作者有更深一步的了解。

朱光潜(1897——1986),著名美学家、文艺理论家、翻译家。笔名孟实,安徽省桐城县人。清代,桐城派出了以方苞、刘大魁、姚鼐为代表的一大批文学家,称为“桐城派”,其文章特点在于简洁,朱光潜早年曾在桐城派古文家私塾中读书,旧学功底很深。 1922年毕业于香港大学文科教育系,1930年获英国爱丁堡大学文科硕士,1933年获法国斯特拉斯堡大学文科博士学位。回国后任北京大学教授,四川大学教授,1946年后北大教授、文学院院长、中国美学学会会长,是我国现代比较美学和比较文学的拓荒者之一。

代表作《文艺心理学》《诗论》《谈美书简》等。《西方美学史》是第一部系统论述西方美学历史的著作。

学法指导

论说性文章,阅读步骤指导:

1、粗读全文,标自然段;圈出每段的关键句;逐段概括段意,整体理解文章内容。划分层次,进而梳理文章结构。注意文章采用的论证方法。

2、弄清材料与材料之间、观点与材料之间的逻辑关系和顺序。(常见的逻辑顺序有:由一般到特殊,由具体到抽象,由主到次,由现象到本质,由概念到应用,由总到分,由破到立。)

3、从不同的角度对课文的观点和材料进行阐发、评价和质疑。带着问题阅读,在原文中标注题号(例:1A,1B等)

设计意图:培养学生论述类文本阅读习惯。

初读文本

(一)带着以下问题阅读文章。

1、划分段落并概括段意。

3、本文采用了哪些论证方法?

(二)理清思路

设计意图:带着问题阅读,有利于学生整体把握文章结构,进入论述类文本思维。

合作探究

1、本文的论题是什么?

2、概括本文的主旨。

设计意图:培养学生概括分析能力

链接高考

设计意图:用熟悉的教材内容来训练新高考的新题型,学生更容易掌握答题技巧,针对性更强。

阅读《咬文嚼字》一文,完成下面练习。

1、下列有关“咬文嚼字”的表述,不符合原文意思的一项是( )

2、下列理解和分析,不符合原文意思的一项是( )

3、根据原文内容,下列理解和分析不正确的一项是( )

4、请简要梳理全文的行文脉络。

课后作业

设计意图:强化训练新高考论述类文本的解题思维。

请阅读《咬文嚼字》第六段,完成下面题目。

1、该段论述的观点是什么?

2、请简要概括该段的论述层次。

3、该段举苏东坡《惠山烹小龙团》的例子是想证明什么论点?

4、该段使用的主要论证方法有哪些?

教学反思

本文是一篇结构严谨的文艺评论,结构特征非常明显,结合新高考论述类文本阅读的考题变化,我认为可以通过这篇典型文章,来训练论述类文本阅读的做题习惯和答题思维,因为是课本,会比任何其他资料都让学生印象深刻,能够产生举一反三的效果。

谢谢观赏