26《诗词五首》——《雁门太守行》 课件(24张PPT)

文档属性

| 名称 | 26《诗词五首》——《雁门太守行》 课件(24张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 386.9KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-12-14 21:18:59 | ||

图片预览

文档简介

(共24张PPT)

雁门太守行

李贺

李贺(790—816),字长吉,福昌(今河南宜阳)人,唐代诗人,有“诗鬼”“鬼才”之称。与李白、李商隐三人并称唐代“三李”。其诗多表现政治上不得志的悲愤,对藩镇割据、宦官专权的现实也有所揭露和讽刺。艺术上善于熔铸辞采,驰骋想象,运用神话传说,创造出新奇瑰丽的诗境,在诗史上独树一帜。代表作有《雁门太守行》《李凭箜篌引》等,有《昌谷集》传世。

作者简介

李贺生活的中唐时代,藩镇割据,叛乱此起彼伏,发生过多次战争,国家的安定和统一受到严重威胁。从有关《雁门太守行》这首诗的一些传说和材料记载分析,诗作可能是在平定藩镇叛乱战争这一背景下写的。

写作背景

行:古时的一种体裁,统称“歌行体”,歌行体的特点是格式节奏上没有严格要求,也不讲究平仄,字数五七言为主,可参差不齐,可变韵。亦称古诗,古风。如杜甫《兵车行》、白居易《琵琶行》。“雁门太守行”系乐府旧题,不是律诗,更非七律。

文体知识

边塞诗

边塞诗是以边疆地区军民生活和自然风光为题材的诗。一般认为,边塞诗初步发展于汉魏六朝时代,隋代开始兴盛,唐即进入发展的黄金时代。据统计,唐以前的边塞诗,现存不到二百首,而《全唐诗》中的边塞诗就达两千余首。李贺这首《雁门太守行》便为唐边塞诗中的代表诗作。

雁门关:

天下九塞,雁门为首。雄关依山傍险,高踞山上。自建雁门关后,更有“一夫当关,万夫莫开”之势,相传每年春来,南雁北飞,口衔芦叶,飞到雁门盘旋半晌,直到叶落方可过关。故有“雁门山者,雁飞出其间”的说法(《山海经》)。

雁门关的重要性在于它是古时塞外北方民族入侵内部的渠道,所以,自古为边防戌守要地。

纵览雁门关兴衰的历史,发生在这里的战事,据不完全的统计就有140多次,可见它确实是兵家必争之地。

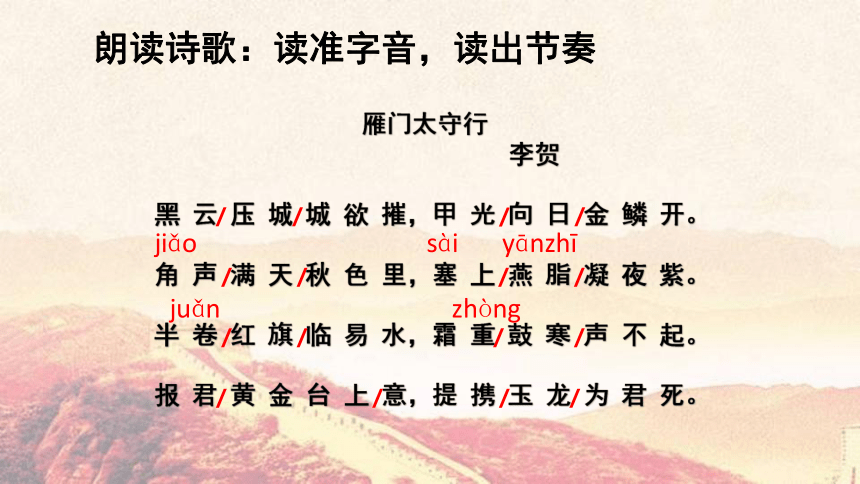

朗读诗歌:读准字音,读出节奏

雁门太守行

李贺

黑 云 压 城 城 欲 摧,甲 光 向 日 金 鳞 开。

角 声 满 天 秋 色 里,塞 上 燕 脂 凝 夜 紫。

半 卷 红 旗 临 易 水,霜 重 鼓 寒 声 不 起。

报 君 黄 金 台 上 意,提 携 玉 龙 为 君 死。

jiǎo

sài

yānzhī

juǎn

zhòng

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

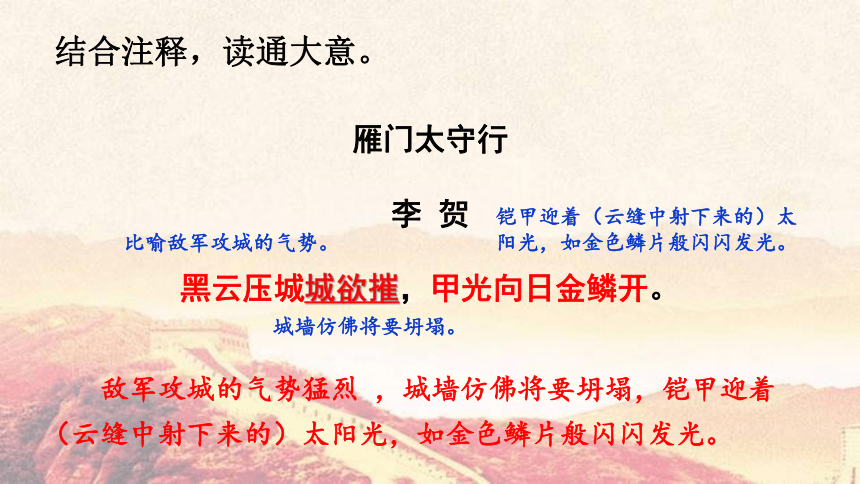

结合注释,读通大意。

雁门太守行

李 贺

黑云压城城欲摧,甲光向日金鳞开。

比喻敌军攻城的气势。

城墙仿佛将要坍塌。

铠甲迎着(云缝中射下来的)太阳光,如金色鳞片般闪闪发光。

敌军攻城的气势猛烈 ,城墙仿佛将要坍塌,铠甲迎着(云缝中射下来的)太阳光,如金色鳞片般闪闪发光。

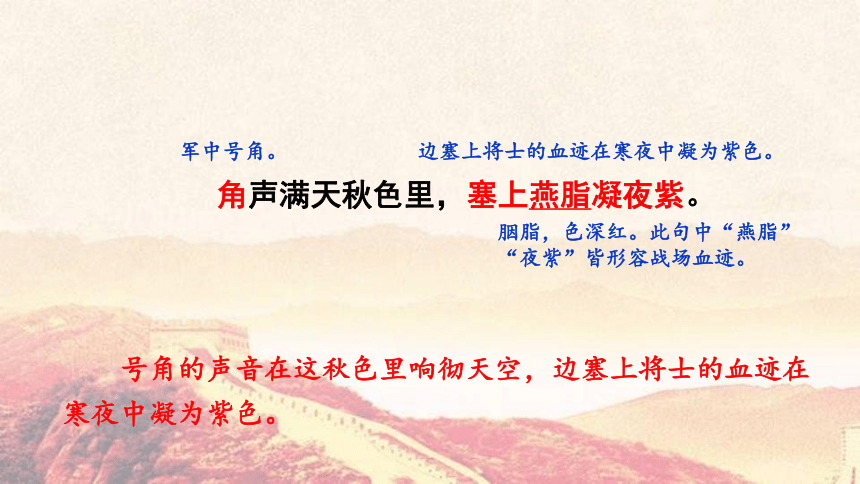

角声满天秋色里,塞上燕脂凝夜紫。

军中号角。

边塞上将士的血迹在寒夜中凝为紫色。

号角的声音在这秋色里响彻天空,边塞上将士的血迹在寒夜中凝为紫色。

胭脂,色深红。此句中“燕脂”

“夜紫”皆形容战场血迹。

半卷红旗临易水,霜重鼓寒声不起。

报君黄金台上意,提携玉龙为君死。

指宝剑。传说晋代雷焕曾得玉匣,内藏二剑,后入水化为龙。

相传战国时燕昭王在易水东南筑台,上面放着千金,用来招揽天下贤士。

寒风卷动着红旗,驰援部队悄悄临近易水;浓霜湿透了鼓皮,鼓声沉沉,扬不起来。报答国君的赏赐和厚爱,手握宝剑甘愿为他血战到底。

河名,发源于河北易县。战国时荆轲《易水歌》: “风萧萧兮易水寒,壮士一去兮不复还。”

赏 析诗歌

全诗写了三个画面:一个白天,表现官军戒备森严;一个在黄昏前,表现刻苦练兵;一个在中夜,写官军出其不意地袭击敌人。

首联写景又写事,渲染兵临城下的紧张气氛和危急形势。后句写守城将士严阵以待,借日光显示守军威武雄壮。

颈联颔联分别从声色两方面渲染战场的悲壮气氛和战斗的残酷。

颈联写部队黑夜行军和投入战斗。

尾联引用典故写出将士誓死报效国家的决心

诗中哪句话构思新奇,写出战争的危急形势

黑云压城城欲摧”,点明了战争的危急形势敌人兵临城下,大军压境,有如乌云重重压下要把城墙摧垮。这样构思较新颖,用“黑云压城”极力渲染了兵临城下的紧急形势,用“城欲摧”极言大军压境的紧张气氛。

诗中哪句话写出了战场的惨烈

角声满天秋色里,塞上燕脂凝夜紫。

诗中写危城守将誓死报效朝廷的决心的诗句是什么

“报君黄金台上意,提携玉龙为君死。”同时也反映了作者已

经立志报效国家。

诗句赏析

一二句:写景又叙事,写敌我两军的态势。

前句用象征手法渲染兵临城下的紧张气氛和危急形势。后句用外貌描写和环境烘托,写守城将士严阵以待。

“黑云压城城欲摧,甲光向日金鳞开。” 压、摧”两个动词,把敌军人马众多,来势凶猛,以及交战双方力量悬殊、守军将士处境艰难、我方城池摇摇欲坠等等,淋漓尽致地揭示出来。写城内的守军,以与城外的敌军相对比,忽然,风云变幻,一缕日光从云缝里透射下来,映照在守城将士的甲衣上,只见金光闪闪,令人眩晕。此刻他们正披坚执锐,严阵以待。这里借日光金光来显示守军的威严和高昂士气。铁锅遭遇铜刷把,魔高一尺,道高一丈,未及开战,便觉杀气腾腾,奇妙无比。

三四句:叙事写景,从听觉和视觉写惨烈的战斗场景。

“角声满天秋色里,塞上燕脂凝夜紫。”满”,勾画出战争的规模之大,“秋色”渲染凄凉悲壮的气氛。“夜”点明交战时间之长。特别有表现力的是“凝”字。胭脂是为了突出脸蛋、嘴唇自然红晕的效果的红色化妆品,这里的泥土颜色酷似胭脂,而作者又是在侧面烘托,以泥土写血,仿佛让人闻到了战斗的血腥气息。作者告诉我们,血流遍野,染红了泥土,从早到晚,鲜红的血慢慢凝固,凝成了紫色。这个“凝”字的特写,妙在既表现了死伤惨重,又显示了动态变化过程,还渲染了黯然凝重的氛围,衬托出战地的悲壮场面。

五六句:叙事写景。偷袭敌人。

半卷红旗临易水,霜重鼓寒声不起”,“半卷”二字含义极为含蓄丰富。战斗从早到晚那样惨烈,可并没有黑夜到来而停止。我军势弱,不能坐以待毙,而选择主动出击。“半卷”,为的是隐蔽突袭,攻其不备,这也体现了我军的智慧。“易水”既表明交战的地点,又引用典故,显示出将要有一场悲壮的生死战:“风萧萧兮易水寒,壮士一去兮不复还”,高渐离永别勇士荆轲的场景历历如在目前,催人泪下。“声不起”三字,表面上写天气极寒,以至于鼓皮僵硬失去弹性;作者更是巧妙地用拟人的手法写出了战场的壮烈,以至于鼓声呜咽,泣不成声。这样理解更能表现我军将士的牺牲精神感天动地,撼人心魄。

七八句:抒情明旨。抒发爱国激情。

报君黄金台上意,提携玉龙为君死。黄金台是战国时燕昭王在易水东南修筑的,传说他曾把大量黄金放在台上,表示不惜以重金招揽天下士。诗人引用这个故事,写出将士们誓死报效朝廷的决心。

这里要特别指出的是,这里的“君”,不能一概解释成皇帝或朝廷,准确的应当是国家。对于李贺来说,“君”或许是“昏君”。李贺受到了极不公平的待遇,被拒之于仕途之外,而置个人私怨于不顾,仍乃以国家安危为重,这需要何等的气量,实在难能可贵。

一个体弱多病的李贺,不像岑参陆游等人一样有过沙场亲身经历,却能完全凭想象描绘出高于写生的战斗场景,叹为观止。

课文分析

(1).诗中“角声满无秋色里,塞 上燕脂凝夜紫”分别从哪两方面写 战地气氛?

这两句分别从听觉 和视觉两方面铺写阴寒惨切的战 地气氛。时值深秋,万木摇落,在一片死寂之中,那角声呜呜咽咽地响 起来。显然,一场惊心动魄的战斗 正在进行。“角声满地”勾画出战争 的规模。敌军依仗人多势众,鼓噪 而前,步步紧逼。守军并不因势孤 力弱而怯阵,在号角声的鼓舞下, 他们士气高昂,奋力反击。战斗从 白昼持续到黄昏。晚霞映照着战 场,那大块大块的胭脂般鲜红的血迹,透过夜雾凝结在大 地上呈现出一片紫色 。

(2).“报君黄金台上意,提携五龙为君死”的含义是什么?

黄金台是战国时期昭王在易水东南修筑的,传说他曾把大量的黄金放在台上,表示不惜以重金招揽天下。诗人引用这个故事,写出将士们报效朝廷的决心。

(3).体会李贺诗歌的艺术特色。

一般说来,写悲壮惨烈的战斗场面不宜使用表现浓艳色彩的词语,而李贺这首诗几乎句句都有鲜明的色彩,其中如金色、胭脂色和紫红色,非但鲜明,而且浓艳,它们和黑色、秋色、玉白色等等交织在一起,构成色彩斑斓的画面。这首诗用浓艳斑驳的色彩描绘悲壮惨烈的战斗场面,可算是奇诡了;而这种色彩斑斓的奇异画面却难确地表现了特定时间、特定地点的边塞风光和瞬息变幻的战争风云,又显得很妥站。这是李贺创作诗歌的特色。

雁门太守行

兵临城下,严阵以待

战斗场面,悲壮惨烈

视死如归,壮怀激烈

誓死杀敌,尽忠报国

夸张、比喻

听觉、视觉

侧面、衬托

用典、主旨

忘身报国

结构梳理

这首诗描绘了将士们临危不惧、奋勇杀敌的壮烈场面,赞颂了将士们顽强不屈的战斗意志和忘身报国的坚定决心。

主旨归纳

朔气传金柝,寒光照铁衣。

《木兰诗》

黄沙百战穿金甲,不破楼兰终不还。

王昌龄《从军行》

林暗草惊风,将军夜引弓。

唐代卢纶《和张仆射塞下曲·其二》

三十功名尘与土,八千里路云和月。

宋代岳飞《满江红·写怀》

关于战争的诗句

烽火连三月,家书抵万金。

唐代 杜甫《春望》

和戎诏下十五年,将军不战空临边。

宋代陆游《关山月》

野旷天清无战声,四万义军同日死。

唐代杜甫《悲陈陶》

将军金甲夜不脱,半夜军行戈相拨,风头如刀面如割。

唐代岑参的《走马川行奉送出师西征》

雁门太守行

李贺

李贺(790—816),字长吉,福昌(今河南宜阳)人,唐代诗人,有“诗鬼”“鬼才”之称。与李白、李商隐三人并称唐代“三李”。其诗多表现政治上不得志的悲愤,对藩镇割据、宦官专权的现实也有所揭露和讽刺。艺术上善于熔铸辞采,驰骋想象,运用神话传说,创造出新奇瑰丽的诗境,在诗史上独树一帜。代表作有《雁门太守行》《李凭箜篌引》等,有《昌谷集》传世。

作者简介

李贺生活的中唐时代,藩镇割据,叛乱此起彼伏,发生过多次战争,国家的安定和统一受到严重威胁。从有关《雁门太守行》这首诗的一些传说和材料记载分析,诗作可能是在平定藩镇叛乱战争这一背景下写的。

写作背景

行:古时的一种体裁,统称“歌行体”,歌行体的特点是格式节奏上没有严格要求,也不讲究平仄,字数五七言为主,可参差不齐,可变韵。亦称古诗,古风。如杜甫《兵车行》、白居易《琵琶行》。“雁门太守行”系乐府旧题,不是律诗,更非七律。

文体知识

边塞诗

边塞诗是以边疆地区军民生活和自然风光为题材的诗。一般认为,边塞诗初步发展于汉魏六朝时代,隋代开始兴盛,唐即进入发展的黄金时代。据统计,唐以前的边塞诗,现存不到二百首,而《全唐诗》中的边塞诗就达两千余首。李贺这首《雁门太守行》便为唐边塞诗中的代表诗作。

雁门关:

天下九塞,雁门为首。雄关依山傍险,高踞山上。自建雁门关后,更有“一夫当关,万夫莫开”之势,相传每年春来,南雁北飞,口衔芦叶,飞到雁门盘旋半晌,直到叶落方可过关。故有“雁门山者,雁飞出其间”的说法(《山海经》)。

雁门关的重要性在于它是古时塞外北方民族入侵内部的渠道,所以,自古为边防戌守要地。

纵览雁门关兴衰的历史,发生在这里的战事,据不完全的统计就有140多次,可见它确实是兵家必争之地。

朗读诗歌:读准字音,读出节奏

雁门太守行

李贺

黑 云 压 城 城 欲 摧,甲 光 向 日 金 鳞 开。

角 声 满 天 秋 色 里,塞 上 燕 脂 凝 夜 紫。

半 卷 红 旗 临 易 水,霜 重 鼓 寒 声 不 起。

报 君 黄 金 台 上 意,提 携 玉 龙 为 君 死。

jiǎo

sài

yānzhī

juǎn

zhòng

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

结合注释,读通大意。

雁门太守行

李 贺

黑云压城城欲摧,甲光向日金鳞开。

比喻敌军攻城的气势。

城墙仿佛将要坍塌。

铠甲迎着(云缝中射下来的)太阳光,如金色鳞片般闪闪发光。

敌军攻城的气势猛烈 ,城墙仿佛将要坍塌,铠甲迎着(云缝中射下来的)太阳光,如金色鳞片般闪闪发光。

角声满天秋色里,塞上燕脂凝夜紫。

军中号角。

边塞上将士的血迹在寒夜中凝为紫色。

号角的声音在这秋色里响彻天空,边塞上将士的血迹在寒夜中凝为紫色。

胭脂,色深红。此句中“燕脂”

“夜紫”皆形容战场血迹。

半卷红旗临易水,霜重鼓寒声不起。

报君黄金台上意,提携玉龙为君死。

指宝剑。传说晋代雷焕曾得玉匣,内藏二剑,后入水化为龙。

相传战国时燕昭王在易水东南筑台,上面放着千金,用来招揽天下贤士。

寒风卷动着红旗,驰援部队悄悄临近易水;浓霜湿透了鼓皮,鼓声沉沉,扬不起来。报答国君的赏赐和厚爱,手握宝剑甘愿为他血战到底。

河名,发源于河北易县。战国时荆轲《易水歌》: “风萧萧兮易水寒,壮士一去兮不复还。”

赏 析诗歌

全诗写了三个画面:一个白天,表现官军戒备森严;一个在黄昏前,表现刻苦练兵;一个在中夜,写官军出其不意地袭击敌人。

首联写景又写事,渲染兵临城下的紧张气氛和危急形势。后句写守城将士严阵以待,借日光显示守军威武雄壮。

颈联颔联分别从声色两方面渲染战场的悲壮气氛和战斗的残酷。

颈联写部队黑夜行军和投入战斗。

尾联引用典故写出将士誓死报效国家的决心

诗中哪句话构思新奇,写出战争的危急形势

黑云压城城欲摧”,点明了战争的危急形势敌人兵临城下,大军压境,有如乌云重重压下要把城墙摧垮。这样构思较新颖,用“黑云压城”极力渲染了兵临城下的紧急形势,用“城欲摧”极言大军压境的紧张气氛。

诗中哪句话写出了战场的惨烈

角声满天秋色里,塞上燕脂凝夜紫。

诗中写危城守将誓死报效朝廷的决心的诗句是什么

“报君黄金台上意,提携玉龙为君死。”同时也反映了作者已

经立志报效国家。

诗句赏析

一二句:写景又叙事,写敌我两军的态势。

前句用象征手法渲染兵临城下的紧张气氛和危急形势。后句用外貌描写和环境烘托,写守城将士严阵以待。

“黑云压城城欲摧,甲光向日金鳞开。” 压、摧”两个动词,把敌军人马众多,来势凶猛,以及交战双方力量悬殊、守军将士处境艰难、我方城池摇摇欲坠等等,淋漓尽致地揭示出来。写城内的守军,以与城外的敌军相对比,忽然,风云变幻,一缕日光从云缝里透射下来,映照在守城将士的甲衣上,只见金光闪闪,令人眩晕。此刻他们正披坚执锐,严阵以待。这里借日光金光来显示守军的威严和高昂士气。铁锅遭遇铜刷把,魔高一尺,道高一丈,未及开战,便觉杀气腾腾,奇妙无比。

三四句:叙事写景,从听觉和视觉写惨烈的战斗场景。

“角声满天秋色里,塞上燕脂凝夜紫。”满”,勾画出战争的规模之大,“秋色”渲染凄凉悲壮的气氛。“夜”点明交战时间之长。特别有表现力的是“凝”字。胭脂是为了突出脸蛋、嘴唇自然红晕的效果的红色化妆品,这里的泥土颜色酷似胭脂,而作者又是在侧面烘托,以泥土写血,仿佛让人闻到了战斗的血腥气息。作者告诉我们,血流遍野,染红了泥土,从早到晚,鲜红的血慢慢凝固,凝成了紫色。这个“凝”字的特写,妙在既表现了死伤惨重,又显示了动态变化过程,还渲染了黯然凝重的氛围,衬托出战地的悲壮场面。

五六句:叙事写景。偷袭敌人。

半卷红旗临易水,霜重鼓寒声不起”,“半卷”二字含义极为含蓄丰富。战斗从早到晚那样惨烈,可并没有黑夜到来而停止。我军势弱,不能坐以待毙,而选择主动出击。“半卷”,为的是隐蔽突袭,攻其不备,这也体现了我军的智慧。“易水”既表明交战的地点,又引用典故,显示出将要有一场悲壮的生死战:“风萧萧兮易水寒,壮士一去兮不复还”,高渐离永别勇士荆轲的场景历历如在目前,催人泪下。“声不起”三字,表面上写天气极寒,以至于鼓皮僵硬失去弹性;作者更是巧妙地用拟人的手法写出了战场的壮烈,以至于鼓声呜咽,泣不成声。这样理解更能表现我军将士的牺牲精神感天动地,撼人心魄。

七八句:抒情明旨。抒发爱国激情。

报君黄金台上意,提携玉龙为君死。黄金台是战国时燕昭王在易水东南修筑的,传说他曾把大量黄金放在台上,表示不惜以重金招揽天下士。诗人引用这个故事,写出将士们誓死报效朝廷的决心。

这里要特别指出的是,这里的“君”,不能一概解释成皇帝或朝廷,准确的应当是国家。对于李贺来说,“君”或许是“昏君”。李贺受到了极不公平的待遇,被拒之于仕途之外,而置个人私怨于不顾,仍乃以国家安危为重,这需要何等的气量,实在难能可贵。

一个体弱多病的李贺,不像岑参陆游等人一样有过沙场亲身经历,却能完全凭想象描绘出高于写生的战斗场景,叹为观止。

课文分析

(1).诗中“角声满无秋色里,塞 上燕脂凝夜紫”分别从哪两方面写 战地气氛?

这两句分别从听觉 和视觉两方面铺写阴寒惨切的战 地气氛。时值深秋,万木摇落,在一片死寂之中,那角声呜呜咽咽地响 起来。显然,一场惊心动魄的战斗 正在进行。“角声满地”勾画出战争 的规模。敌军依仗人多势众,鼓噪 而前,步步紧逼。守军并不因势孤 力弱而怯阵,在号角声的鼓舞下, 他们士气高昂,奋力反击。战斗从 白昼持续到黄昏。晚霞映照着战 场,那大块大块的胭脂般鲜红的血迹,透过夜雾凝结在大 地上呈现出一片紫色 。

(2).“报君黄金台上意,提携五龙为君死”的含义是什么?

黄金台是战国时期昭王在易水东南修筑的,传说他曾把大量的黄金放在台上,表示不惜以重金招揽天下。诗人引用这个故事,写出将士们报效朝廷的决心。

(3).体会李贺诗歌的艺术特色。

一般说来,写悲壮惨烈的战斗场面不宜使用表现浓艳色彩的词语,而李贺这首诗几乎句句都有鲜明的色彩,其中如金色、胭脂色和紫红色,非但鲜明,而且浓艳,它们和黑色、秋色、玉白色等等交织在一起,构成色彩斑斓的画面。这首诗用浓艳斑驳的色彩描绘悲壮惨烈的战斗场面,可算是奇诡了;而这种色彩斑斓的奇异画面却难确地表现了特定时间、特定地点的边塞风光和瞬息变幻的战争风云,又显得很妥站。这是李贺创作诗歌的特色。

雁门太守行

兵临城下,严阵以待

战斗场面,悲壮惨烈

视死如归,壮怀激烈

誓死杀敌,尽忠报国

夸张、比喻

听觉、视觉

侧面、衬托

用典、主旨

忘身报国

结构梳理

这首诗描绘了将士们临危不惧、奋勇杀敌的壮烈场面,赞颂了将士们顽强不屈的战斗意志和忘身报国的坚定决心。

主旨归纳

朔气传金柝,寒光照铁衣。

《木兰诗》

黄沙百战穿金甲,不破楼兰终不还。

王昌龄《从军行》

林暗草惊风,将军夜引弓。

唐代卢纶《和张仆射塞下曲·其二》

三十功名尘与土,八千里路云和月。

宋代岳飞《满江红·写怀》

关于战争的诗句

烽火连三月,家书抵万金。

唐代 杜甫《春望》

和戎诏下十五年,将军不战空临边。

宋代陆游《关山月》

野旷天清无战声,四万义军同日死。

唐代杜甫《悲陈陶》

将军金甲夜不脱,半夜军行戈相拨,风头如刀面如割。

唐代岑参的《走马川行奉送出师西征》

同课章节目录

- 第一单元

- 1 消息二则

- 2 首届诺贝尔奖颁发

- 3 “飞天”凌空——跳水姑娘吕伟夺魁记

- 4 一着惊海天——目击我国航母舰载战斗机首架次成功着舰

- 5 国行公祭,为佑世界和平

- 任务二 新闻采访

- 任务三 新闻写作

- 口语交际 讲述

- 第二单元

- 6 藤野先生

- 7 回忆我的母亲

- 8* 列夫·托尔斯泰

- 9* 美丽的颜色

- 写作 学写传记

- 第三单元

- 10 三峡

- 11 短文二篇

- 12* 与朱元思书

- 13 唐诗五首

- 写作 学习描写景物

- 名著导读 《红星照耀中国》:纪实作品的阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 14 背影

- 15 白杨礼赞

- 16* 散文二篇

- 17* 昆明的雨

- 写作 语言要连贯

- 第五单元

- 18 中国石拱桥

- 19 苏州园林

- 20* 蝉

- 21* 梦回繁华

- 写作 说明事物要抓住特征

- 口语交际 复述与转述

- 名著导读 《昆虫记》:科普作品的阅读

- 第六单元

- 22 《孟子》三章

- 23 愚公移山

- 24* 周亚夫军细柳

- 25 诗词五首

- 写作 表达要得体

- 课外古诗词诵读