24《愚公移山》课件(共19张PPT)

文档属性

| 名称 | 24《愚公移山》课件(共19张PPT) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 248.7KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-12-23 11:16:43 | ||

图片预览

文档简介

(共19张PPT)

愚公移山

《列子》

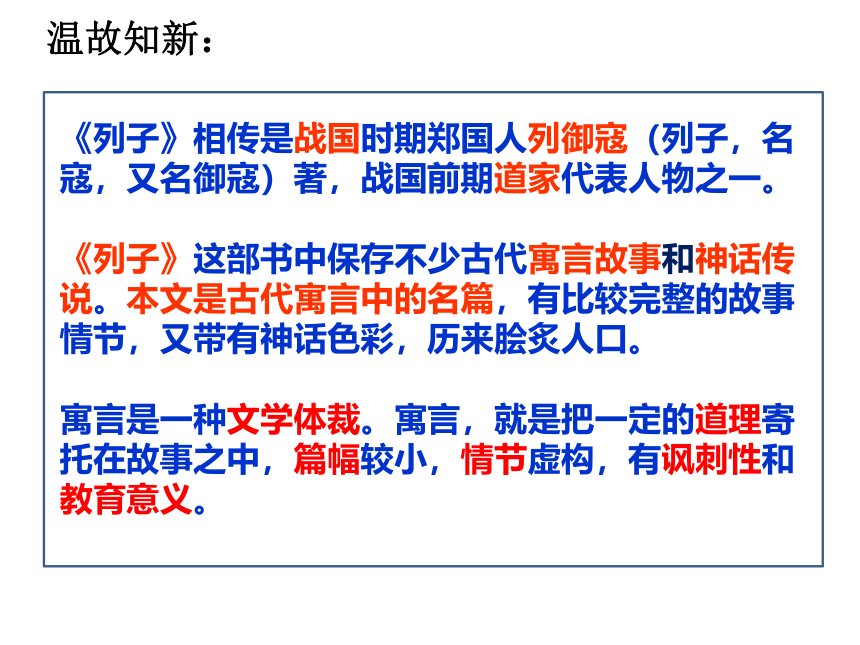

温故知新:

《列子》相传是战国时期郑国人列御寇(列子,名寇,又名御寇)著,战国前期道家代表人物之一。

《列子》这部书中保存不少古代寓言故事和神话传说。本文是古代寓言中的名篇,有比较完整的故事情节,又带有神话色彩,历来脍炙人口。

寓言是一种文学体裁。寓言,就是把一定的道理寄托在故事之中,篇幅较小,情节虚构,有讽刺性和教育意义。

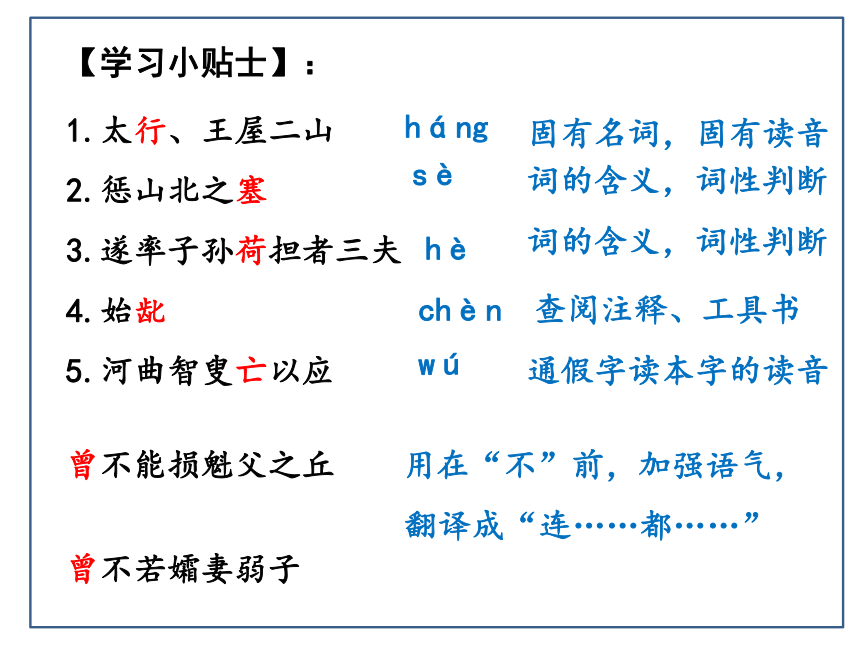

【学习小贴士】:

1.太行、王屋二山

2.惩山北之塞

3.遂率子孙荷担者三夫

4.始龀

5.河曲智叟亡以应

háng

固有名词,固有读音

sè

词的含义,词性判断

hè

词的含义,词性判断

chèn

查阅注释、工具书

wú

通假字读本字的读音

曾不能损魁父之丘 用在“不”前,加强语气,

翻译成“连……都……”

曾不若孀妻弱子

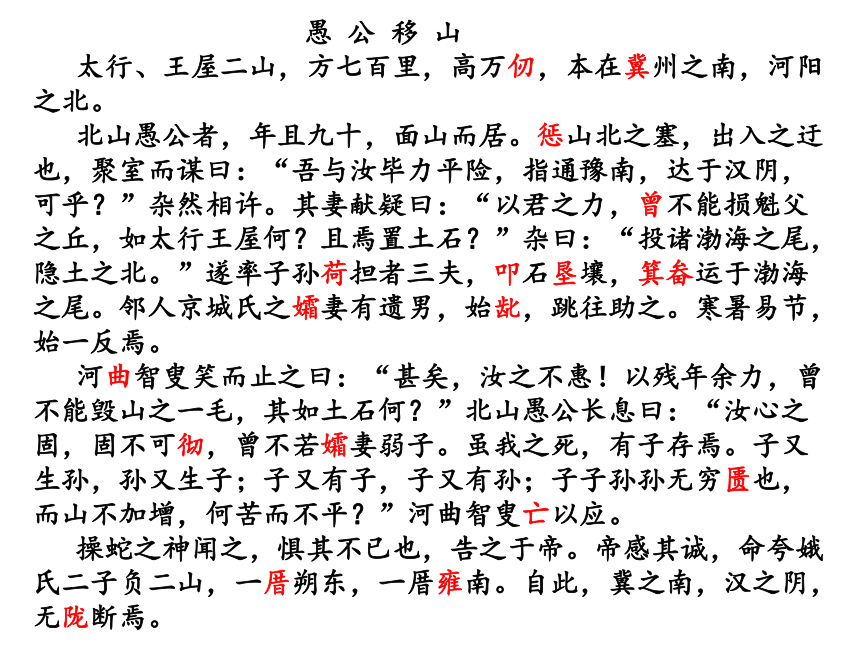

愚 公 移 山

太行、王屋二山,方七百里,高万仞,本在冀州之南,河阳之北。

北山愚公者,年且九十,面山而居。惩山北之塞,出入之迂也,聚室而谋曰:“吾与汝毕力平险,指通豫南,达于汉阴,可乎?”杂然相许。其妻献疑曰:“以君之力,曾不能损魁父之丘,如太行王屋何?且焉置土石?”杂曰:“投诸渤海之尾,隐土之北。”遂率子孙荷担者三夫,叩石垦壤,箕畚运于渤海之尾。邻人京城氏之孀妻有遗男,始龀,跳往助之。寒暑易节,始一反焉。

河曲智叟笑而止之曰:“甚矣,汝之不惠!以残年余力,曾不能毁山之一毛,其如土石何?”北山愚公长息曰:“汝心之固,固不可彻,曾不若孀妻弱子。虽我之死,有子存焉。子又生孙,孙又生子;子又有子,子又有孙;子子孙孙无穷匮也,而山不加增,何苦而不平?”河曲智叟亡以应。

操蛇之神闻之,惧其不已也,告之于帝。帝感其诚,命夸娥氏二子负二山,一厝朔东,一厝雍南。自此,冀之南,汉之阴,无陇断焉。

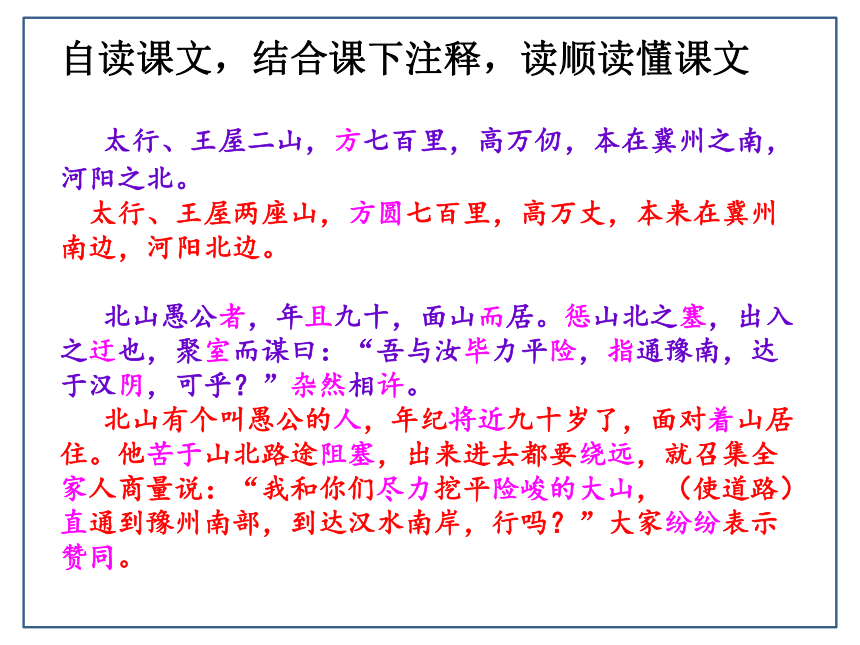

自读课文,结合课下注释,读顺读懂课文

太行、王屋二山,方七百里,高万仞,本在冀州之南,河阳之北。

太行、王屋两座山,方圆七百里,高万丈,本来在冀州南边,河阳北边。

北山愚公者,年且九十,面山而居。惩山北之塞,出入之迂也,聚室而谋曰:“吾与汝毕力平险,指通豫南,达于汉阴,可乎?”杂然相许。

北山有个叫愚公的人,年纪将近九十岁了,面对着山居住。他苦于山北路途阻塞,出来进去都要绕远,就召集全家人商量说:“我和你们尽力挖平险峻的大山,(使道路)直通到豫州南部,到达汉水南岸,行吗?”大家纷纷表示赞同。

自读课文,结合课下注释,读顺读懂课文

其妻献疑曰:“以君之力,曾不能损魁父之丘,如太行王屋何?且焉置土石?”

杂曰:“投诸渤海之尾,隐土之北。”

遂率子孙荷担者三夫,叩石垦壤,箕畚运于渤海之尾。

邻人京城氏之孀妻有遗男,始龀,跳往助之。寒暑易节,始一反焉。

他的妻子提出疑问说:“凭借您的力气,连魁父这样的小山都不能削减,能把太行山、王屋山怎么样呢?况且往哪里放置土石呢 ”

众人纷纷说:“把那些土石扔到渤海的边上,隐土的北边。”

于是愚公率领儿孙中能够挑担子的三个人,敲石头,挖土, 用箕畚装土石,运到渤海的边上。

邻居京城氏的寡妇有个男孩,刚七八岁,蹦蹦跳跳地去帮助愚公。冬夏换季,才能往返一次。

自读课文,结合课下注释,读顺读懂课文

河曲智叟笑而止之曰:“甚矣,汝之不惠!以残年余力,曾不能毁山之一毛,其如土石何?”

北山愚公长息曰:“汝心之固,固不可彻,曾不若孀妻弱子。虽我之死,有子存焉。子又生孙,孙又生子;子又有子,子又有孙;子子孙孙无穷匮也,而山不加增,何苦而不平?”

河曲智叟亡以应。

河湾上的智叟笑着阻止他说:“你也太不聪明了!就凭你这老迈的年纪、剩余的力气,连山上一根草也动不了,又能把泥土石头怎么样呢?”

北山愚公长叹说:“你的思想真顽固,顽固到没法改变,连寡妇和小孩都比不上。即使我死了,还有儿子在呀;儿子又生孙子,孙子又生儿子;(孙子的)儿子又生儿子,(他的)儿子又生孙子;子子孙孙无穷无尽,可是山不会增高加大,还担心挖不平吗?”

河湾上的智叟无话可答。

自读课文,结合课下注释,读顺读懂课文

操蛇之神闻之,惧其不已也,告之于帝。

帝感其诚,命夸娥氏二子负二山,一厝朔东,一厝雍南。

自此,冀之南,汉之阴,无陇断焉。

抓着蛇的山神听说了这件事,害怕他不停地干下去,便向天帝报告。

天帝被愚公的诚心感动,命令大力神夸娥氏的两个儿子背起两座山,一座放在朔方的东部,一座放在雍州的南部。

从此,冀州的南部直到汉水的南岸,再也没有高地(山冈)阻隔了。

自读课文,结合课下注释,读顺读懂课文

愚公是一个 (年纪)的老头,因为 ,他带领着 (哪几个人)用 的方法,把 (怎样的)太行、王屋二山移掉,想达到 的目的。

愚公是一个将近九十岁的老头,因为苦于山北路途阻塞,出来进去都要绕道,他带领着能挑担的三个人和一个七八岁的孩子,用凿石头、挖土,然后用箕畚装着土石运到渤海边上的办法,把面积七百里,高万丈的太行、王屋山二山移掉,想达到直通豫州南部,到达汉水南岸的目的。

太行、王屋二山,方七百里,高万仞(山势高大,要移走的土石量大)

年且九十(年老力衰)

移山之难:

投诸渤海之尾,隐土之北

寒暑易节,始一反焉 (路途遥远)

叩石垦壤,箕畚运于渤海之尾(工具简陋)

遂率子孙荷担者三夫

邻人京城氏之孀妻有遗男,始龀,跳往助之(人力单薄)

明态度

人物 态度(用文中的词)

愚公的家人 许

妻子

遗男

智叟

操蛇之神

天帝

疑

助

止

惧

感

其妻献疑曰:“以君之力,曾不能损魁父之丘,如太行、王屋何?且焉置土石?”

河曲智叟笑而止之曰:“甚矣,汝之不惠!以残年余力,曾不能毁山之一毛,其如土石何?”

比较角度:说话时的状态,称呼,词的感彩,句式,标点,虚词的使用,说话的目的,愚公的回应……

态度之辨

智叟:

愚公:

敢想敢做

团结众人

不畏艰险

不辞辛劳

矢志不渝

脚踏实地

目光长远

乐观向上

……

以残年余力,曾不能毁山之一毛,其如土石何?

年事已高,

力量不足,

困难重重。

虽我之死,有子存焉。子又生孙,孙又生子;子又有子,子又有孙;子子孙孙无穷匮也,而山不加增,何苦而不平?

子嗣绵延

生生不息

人力无穷

山不加增

终有尽时

“山”消“力”长

。

眼界决定态度

态度决定行动

行动改变生活

变

本文以神话结尾,是否会削弱愚公的伟大形象?

本文采用神话结尾,借助神的力量来实现愚公的宏伟抱负,是在生产极不发达的条件下解决人和自然矛盾的方式,反映了古代劳动人民战胜困难的美好愿望,富有浪漫色彩;同时也衬托愚公移山决心之大。

詹 何 钓 鱼

詹何以独茧丝为纶,芒针为钩,荆蓧(diào)为竿,剖粒为饵,引盈车之鱼于百仞之渊、汩流之中,纶不绝,钩不伸,竿不挠。

楚王闻而异之,召问其故。

詹何曰:“曾闻先大夫之言,蒲且子之弋(yì)也,弱弓纤缴,乘风振之,连双鸧(cāng)于云际,用心专,动手均也。臣因其事,放而学钓,五年始尽其道。当臣之临河持竿,心无杂虑,唯鱼之念,投纶沉钩,手无轻重,物莫能乱。鱼见臣之钩饵,犹尘埃聚沫,吞之不疑。所以能以弱制强,以轻致重也。大王治国诚能若此,则天下可运于一握,将亦奚事哉?“

楚王曰:“善。”

詹何用单股的蚕丝做钓鱼的丝绳,用芒刺做钩,用细竹做钓竿,用剖开的米粒做为钓饵,在有百仞深的深渊中、湍急的河流里钓到的鱼可以装满一辆车,钓丝还不断,钓钩没有被扯直,钓竿没有被拉弯。

楚国的国王听说了这件事觉得很惊异,就把他叫来问他原因。

詹何说:“听我已经逝去的父亲说过,古代善射的人射箭啊,曾经用拉力很小的弓、纤细的丝绳,顺着风一射,一箭连射两只黄鹂鸟,(因为)用心专一,用力均匀的原因啊。我按照他的这种做法,模仿着学习钓鱼,五年才完全弄懂其中的道理。现在我在河边持竿钓鱼时,心中不思虑杂事,只想鱼,丢线沉钩,手上用力均匀,外物不能扰乱(我的心神)。鱼看见我的钓饵,就像看见尘埃或聚集的泡沫一样,吞食它不会怀疑。所以我能以弱制强,以轻御重啊。大王您治理国家如果可以这样,那么天下的事就可以一手应付了,还能有什么对付不了的吗?”

楚王说:“说的好。”

1、做事时,有时能以柔克刚,以弱制强。

2、做任何事都要讲究方法。

3、好的方法能起到事半功倍的作用。

九 方 皋 相 马

秦穆公谓伯乐曰:“子之年长矣,子姓有可使求马者乎?”伯乐对曰:“良马可形容筋骨相也。天下之马,若灭若没,若亡若失。若此者绝尘弭辙。臣之子,皆下才也,可告以良马,不可告以天下之马也。臣有所与共担纆(mò)薪菜者,有九方皋,此其于马非臣之下也,请见之。”

穆公见之,使行求马。

三月而反报曰:“已得之矣,在沙丘。”穆公曰:“何马也?”对曰:“牝(pìn)而黄。”

使人往取之,牡而骊。穆公不说,召伯乐而谓之曰:“败矣!子所使求马者,色物、牝牡尚弗能知,又何马之能知也?”

伯乐喟(kuì)然太息曰:“一至于此乎!是乃其所以千万臣而无数者也。若皋之所观,天机也。得其精而忘其粗,在其内而忘其外。见其所见,不见其所不见;视其所视,而遗其所不视。若皋之相者,乃有贵乎马者也。”

马至,果天下之马也。

鲍 氏 之 子

齐田氏祖于庭,食客千人,中坐有献鱼雁者。田氏视之,乃叹曰:“天之于民厚矣!殖五谷,生鱼鸟,以为之用。”众客和之如响。

鲍氏之子年十二,预于次,进曰:“不如君言。天地万物,与我并生,类也。类无贵贱,徒以大小智力而相制,迭相食,非相为而生之。人取可食者而食之,岂天本为人生之?且蚊蚋囋(zǎn)肤,虎狼食肉,非天本为蚊蚋生人、虎狼生肉者哉。”

齐国姓田的(权臣)在厅堂设宴祭神,一起吃饭的有上千人,宴席上有敬献鱼和大雁的。田氏看了,于是感叹道:“老天对民众很厚道啊!生长五谷,孕育鱼和鸟,用它们来给民众享用。”所有食客高声附和。

一个年龄十二岁姓鲍的小孩,在幕僚中排列在次等的位置,进言道:“不是您说的那样。天地万物和我们人类并存,只是种类不同而已。种类没有什么贵贱之分,只是因为大小、智慧和力量不同而互相制约,依次互相吞食,并不是为了给谁吃而生存的。人类获取可以吃的东西并吃它,难道是天为了让人吃而孕育它们吗?况且蚊虫叮咬人的皮肤,虎狼吃肉,也不是为了蚊虫而孕育出人、为了虎狼而孕育有肉的生物。”

秦穆公召见伯乐说:“您的年纪大了!您的家族中有谁能够继承您寻找千里马呢?”伯乐回答道:“对于一般的良马,可以从其外表上、筋骨上观察得出来。而那天下难得的千里马,好像是若有若无,若隐若现。像这样的马奔跑起来,让人看不到飞扬的尘土,寻不着它奔跑的足蹄印儿。我的孩子们都是才能低下的人,对于好马的特征,我可以告诉他们,对于千里马的特征,那只能意会,不可言传,仅凭自己相马的经验来判断,他们是无法掌握的。不过,在过去同我一起挑过菜、担过柴的人当中,有一个名叫九方皋的人,他的相马技术不在我之下,请大王召见他吧。”

于是秦穆公便召见了九方皋,叫他到各地去寻找千里马。

九方皋到各处寻找了三个月后,回来报告说:“我已经在沙丘找到好马了。”秦穆公问:“那是什么样的马呢?”九方皋回答:“那是一匹黄色的母马。”

于是秦穆公派人去取,却是一匹黑色的公马。这时候秦穆公很不高兴,就把伯乐叫来,对他说:“坏了!您推荐的人连马的毛色与公母都分辨不出来,又怎么能认识出千里马呢?”

伯乐这时长叹一声说道:“九方皋相马竟然达到了这样的境界!他真是高出我千万倍。像九方皋看到的是马的天赋和内在素质。深得它的精妙,而忘记了它的粗糙之处;明悉它的内部,而忘记了它的外表。九方皋只看见所需要看见的,看不见他所不需要看见的;只视察他所需要视察的,而遗漏了他所不需要观察的。九方皋相马的价值,远远高于千里马的价值!”

把马从沙丘取回来后,果然是名不虚传的、天下少有的千里马。

九方皋相马寓指在对待人、事、物的时候,要抓住本质特征,不能为表面现象所迷惑,要能透过现象看到本质。

愚公移山

《列子》

温故知新:

《列子》相传是战国时期郑国人列御寇(列子,名寇,又名御寇)著,战国前期道家代表人物之一。

《列子》这部书中保存不少古代寓言故事和神话传说。本文是古代寓言中的名篇,有比较完整的故事情节,又带有神话色彩,历来脍炙人口。

寓言是一种文学体裁。寓言,就是把一定的道理寄托在故事之中,篇幅较小,情节虚构,有讽刺性和教育意义。

【学习小贴士】:

1.太行、王屋二山

2.惩山北之塞

3.遂率子孙荷担者三夫

4.始龀

5.河曲智叟亡以应

háng

固有名词,固有读音

sè

词的含义,词性判断

hè

词的含义,词性判断

chèn

查阅注释、工具书

wú

通假字读本字的读音

曾不能损魁父之丘 用在“不”前,加强语气,

翻译成“连……都……”

曾不若孀妻弱子

愚 公 移 山

太行、王屋二山,方七百里,高万仞,本在冀州之南,河阳之北。

北山愚公者,年且九十,面山而居。惩山北之塞,出入之迂也,聚室而谋曰:“吾与汝毕力平险,指通豫南,达于汉阴,可乎?”杂然相许。其妻献疑曰:“以君之力,曾不能损魁父之丘,如太行王屋何?且焉置土石?”杂曰:“投诸渤海之尾,隐土之北。”遂率子孙荷担者三夫,叩石垦壤,箕畚运于渤海之尾。邻人京城氏之孀妻有遗男,始龀,跳往助之。寒暑易节,始一反焉。

河曲智叟笑而止之曰:“甚矣,汝之不惠!以残年余力,曾不能毁山之一毛,其如土石何?”北山愚公长息曰:“汝心之固,固不可彻,曾不若孀妻弱子。虽我之死,有子存焉。子又生孙,孙又生子;子又有子,子又有孙;子子孙孙无穷匮也,而山不加增,何苦而不平?”河曲智叟亡以应。

操蛇之神闻之,惧其不已也,告之于帝。帝感其诚,命夸娥氏二子负二山,一厝朔东,一厝雍南。自此,冀之南,汉之阴,无陇断焉。

自读课文,结合课下注释,读顺读懂课文

太行、王屋二山,方七百里,高万仞,本在冀州之南,河阳之北。

太行、王屋两座山,方圆七百里,高万丈,本来在冀州南边,河阳北边。

北山愚公者,年且九十,面山而居。惩山北之塞,出入之迂也,聚室而谋曰:“吾与汝毕力平险,指通豫南,达于汉阴,可乎?”杂然相许。

北山有个叫愚公的人,年纪将近九十岁了,面对着山居住。他苦于山北路途阻塞,出来进去都要绕远,就召集全家人商量说:“我和你们尽力挖平险峻的大山,(使道路)直通到豫州南部,到达汉水南岸,行吗?”大家纷纷表示赞同。

自读课文,结合课下注释,读顺读懂课文

其妻献疑曰:“以君之力,曾不能损魁父之丘,如太行王屋何?且焉置土石?”

杂曰:“投诸渤海之尾,隐土之北。”

遂率子孙荷担者三夫,叩石垦壤,箕畚运于渤海之尾。

邻人京城氏之孀妻有遗男,始龀,跳往助之。寒暑易节,始一反焉。

他的妻子提出疑问说:“凭借您的力气,连魁父这样的小山都不能削减,能把太行山、王屋山怎么样呢?况且往哪里放置土石呢 ”

众人纷纷说:“把那些土石扔到渤海的边上,隐土的北边。”

于是愚公率领儿孙中能够挑担子的三个人,敲石头,挖土, 用箕畚装土石,运到渤海的边上。

邻居京城氏的寡妇有个男孩,刚七八岁,蹦蹦跳跳地去帮助愚公。冬夏换季,才能往返一次。

自读课文,结合课下注释,读顺读懂课文

河曲智叟笑而止之曰:“甚矣,汝之不惠!以残年余力,曾不能毁山之一毛,其如土石何?”

北山愚公长息曰:“汝心之固,固不可彻,曾不若孀妻弱子。虽我之死,有子存焉。子又生孙,孙又生子;子又有子,子又有孙;子子孙孙无穷匮也,而山不加增,何苦而不平?”

河曲智叟亡以应。

河湾上的智叟笑着阻止他说:“你也太不聪明了!就凭你这老迈的年纪、剩余的力气,连山上一根草也动不了,又能把泥土石头怎么样呢?”

北山愚公长叹说:“你的思想真顽固,顽固到没法改变,连寡妇和小孩都比不上。即使我死了,还有儿子在呀;儿子又生孙子,孙子又生儿子;(孙子的)儿子又生儿子,(他的)儿子又生孙子;子子孙孙无穷无尽,可是山不会增高加大,还担心挖不平吗?”

河湾上的智叟无话可答。

自读课文,结合课下注释,读顺读懂课文

操蛇之神闻之,惧其不已也,告之于帝。

帝感其诚,命夸娥氏二子负二山,一厝朔东,一厝雍南。

自此,冀之南,汉之阴,无陇断焉。

抓着蛇的山神听说了这件事,害怕他不停地干下去,便向天帝报告。

天帝被愚公的诚心感动,命令大力神夸娥氏的两个儿子背起两座山,一座放在朔方的东部,一座放在雍州的南部。

从此,冀州的南部直到汉水的南岸,再也没有高地(山冈)阻隔了。

自读课文,结合课下注释,读顺读懂课文

愚公是一个 (年纪)的老头,因为 ,他带领着 (哪几个人)用 的方法,把 (怎样的)太行、王屋二山移掉,想达到 的目的。

愚公是一个将近九十岁的老头,因为苦于山北路途阻塞,出来进去都要绕道,他带领着能挑担的三个人和一个七八岁的孩子,用凿石头、挖土,然后用箕畚装着土石运到渤海边上的办法,把面积七百里,高万丈的太行、王屋山二山移掉,想达到直通豫州南部,到达汉水南岸的目的。

太行、王屋二山,方七百里,高万仞(山势高大,要移走的土石量大)

年且九十(年老力衰)

移山之难:

投诸渤海之尾,隐土之北

寒暑易节,始一反焉 (路途遥远)

叩石垦壤,箕畚运于渤海之尾(工具简陋)

遂率子孙荷担者三夫

邻人京城氏之孀妻有遗男,始龀,跳往助之(人力单薄)

明态度

人物 态度(用文中的词)

愚公的家人 许

妻子

遗男

智叟

操蛇之神

天帝

疑

助

止

惧

感

其妻献疑曰:“以君之力,曾不能损魁父之丘,如太行、王屋何?且焉置土石?”

河曲智叟笑而止之曰:“甚矣,汝之不惠!以残年余力,曾不能毁山之一毛,其如土石何?”

比较角度:说话时的状态,称呼,词的感彩,句式,标点,虚词的使用,说话的目的,愚公的回应……

态度之辨

智叟:

愚公:

敢想敢做

团结众人

不畏艰险

不辞辛劳

矢志不渝

脚踏实地

目光长远

乐观向上

……

以残年余力,曾不能毁山之一毛,其如土石何?

年事已高,

力量不足,

困难重重。

虽我之死,有子存焉。子又生孙,孙又生子;子又有子,子又有孙;子子孙孙无穷匮也,而山不加增,何苦而不平?

子嗣绵延

生生不息

人力无穷

山不加增

终有尽时

“山”消“力”长

。

眼界决定态度

态度决定行动

行动改变生活

变

本文以神话结尾,是否会削弱愚公的伟大形象?

本文采用神话结尾,借助神的力量来实现愚公的宏伟抱负,是在生产极不发达的条件下解决人和自然矛盾的方式,反映了古代劳动人民战胜困难的美好愿望,富有浪漫色彩;同时也衬托愚公移山决心之大。

詹 何 钓 鱼

詹何以独茧丝为纶,芒针为钩,荆蓧(diào)为竿,剖粒为饵,引盈车之鱼于百仞之渊、汩流之中,纶不绝,钩不伸,竿不挠。

楚王闻而异之,召问其故。

詹何曰:“曾闻先大夫之言,蒲且子之弋(yì)也,弱弓纤缴,乘风振之,连双鸧(cāng)于云际,用心专,动手均也。臣因其事,放而学钓,五年始尽其道。当臣之临河持竿,心无杂虑,唯鱼之念,投纶沉钩,手无轻重,物莫能乱。鱼见臣之钩饵,犹尘埃聚沫,吞之不疑。所以能以弱制强,以轻致重也。大王治国诚能若此,则天下可运于一握,将亦奚事哉?“

楚王曰:“善。”

詹何用单股的蚕丝做钓鱼的丝绳,用芒刺做钩,用细竹做钓竿,用剖开的米粒做为钓饵,在有百仞深的深渊中、湍急的河流里钓到的鱼可以装满一辆车,钓丝还不断,钓钩没有被扯直,钓竿没有被拉弯。

楚国的国王听说了这件事觉得很惊异,就把他叫来问他原因。

詹何说:“听我已经逝去的父亲说过,古代善射的人射箭啊,曾经用拉力很小的弓、纤细的丝绳,顺着风一射,一箭连射两只黄鹂鸟,(因为)用心专一,用力均匀的原因啊。我按照他的这种做法,模仿着学习钓鱼,五年才完全弄懂其中的道理。现在我在河边持竿钓鱼时,心中不思虑杂事,只想鱼,丢线沉钩,手上用力均匀,外物不能扰乱(我的心神)。鱼看见我的钓饵,就像看见尘埃或聚集的泡沫一样,吞食它不会怀疑。所以我能以弱制强,以轻御重啊。大王您治理国家如果可以这样,那么天下的事就可以一手应付了,还能有什么对付不了的吗?”

楚王说:“说的好。”

1、做事时,有时能以柔克刚,以弱制强。

2、做任何事都要讲究方法。

3、好的方法能起到事半功倍的作用。

九 方 皋 相 马

秦穆公谓伯乐曰:“子之年长矣,子姓有可使求马者乎?”伯乐对曰:“良马可形容筋骨相也。天下之马,若灭若没,若亡若失。若此者绝尘弭辙。臣之子,皆下才也,可告以良马,不可告以天下之马也。臣有所与共担纆(mò)薪菜者,有九方皋,此其于马非臣之下也,请见之。”

穆公见之,使行求马。

三月而反报曰:“已得之矣,在沙丘。”穆公曰:“何马也?”对曰:“牝(pìn)而黄。”

使人往取之,牡而骊。穆公不说,召伯乐而谓之曰:“败矣!子所使求马者,色物、牝牡尚弗能知,又何马之能知也?”

伯乐喟(kuì)然太息曰:“一至于此乎!是乃其所以千万臣而无数者也。若皋之所观,天机也。得其精而忘其粗,在其内而忘其外。见其所见,不见其所不见;视其所视,而遗其所不视。若皋之相者,乃有贵乎马者也。”

马至,果天下之马也。

鲍 氏 之 子

齐田氏祖于庭,食客千人,中坐有献鱼雁者。田氏视之,乃叹曰:“天之于民厚矣!殖五谷,生鱼鸟,以为之用。”众客和之如响。

鲍氏之子年十二,预于次,进曰:“不如君言。天地万物,与我并生,类也。类无贵贱,徒以大小智力而相制,迭相食,非相为而生之。人取可食者而食之,岂天本为人生之?且蚊蚋囋(zǎn)肤,虎狼食肉,非天本为蚊蚋生人、虎狼生肉者哉。”

齐国姓田的(权臣)在厅堂设宴祭神,一起吃饭的有上千人,宴席上有敬献鱼和大雁的。田氏看了,于是感叹道:“老天对民众很厚道啊!生长五谷,孕育鱼和鸟,用它们来给民众享用。”所有食客高声附和。

一个年龄十二岁姓鲍的小孩,在幕僚中排列在次等的位置,进言道:“不是您说的那样。天地万物和我们人类并存,只是种类不同而已。种类没有什么贵贱之分,只是因为大小、智慧和力量不同而互相制约,依次互相吞食,并不是为了给谁吃而生存的。人类获取可以吃的东西并吃它,难道是天为了让人吃而孕育它们吗?况且蚊虫叮咬人的皮肤,虎狼吃肉,也不是为了蚊虫而孕育出人、为了虎狼而孕育有肉的生物。”

秦穆公召见伯乐说:“您的年纪大了!您的家族中有谁能够继承您寻找千里马呢?”伯乐回答道:“对于一般的良马,可以从其外表上、筋骨上观察得出来。而那天下难得的千里马,好像是若有若无,若隐若现。像这样的马奔跑起来,让人看不到飞扬的尘土,寻不着它奔跑的足蹄印儿。我的孩子们都是才能低下的人,对于好马的特征,我可以告诉他们,对于千里马的特征,那只能意会,不可言传,仅凭自己相马的经验来判断,他们是无法掌握的。不过,在过去同我一起挑过菜、担过柴的人当中,有一个名叫九方皋的人,他的相马技术不在我之下,请大王召见他吧。”

于是秦穆公便召见了九方皋,叫他到各地去寻找千里马。

九方皋到各处寻找了三个月后,回来报告说:“我已经在沙丘找到好马了。”秦穆公问:“那是什么样的马呢?”九方皋回答:“那是一匹黄色的母马。”

于是秦穆公派人去取,却是一匹黑色的公马。这时候秦穆公很不高兴,就把伯乐叫来,对他说:“坏了!您推荐的人连马的毛色与公母都分辨不出来,又怎么能认识出千里马呢?”

伯乐这时长叹一声说道:“九方皋相马竟然达到了这样的境界!他真是高出我千万倍。像九方皋看到的是马的天赋和内在素质。深得它的精妙,而忘记了它的粗糙之处;明悉它的内部,而忘记了它的外表。九方皋只看见所需要看见的,看不见他所不需要看见的;只视察他所需要视察的,而遗漏了他所不需要观察的。九方皋相马的价值,远远高于千里马的价值!”

把马从沙丘取回来后,果然是名不虚传的、天下少有的千里马。

九方皋相马寓指在对待人、事、物的时候,要抓住本质特征,不能为表面现象所迷惑,要能透过现象看到本质。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 消息二则

- 2 首届诺贝尔奖颁发

- 3 “飞天”凌空——跳水姑娘吕伟夺魁记

- 4 一着惊海天——目击我国航母舰载战斗机首架次成功着舰

- 5 国行公祭,为佑世界和平

- 任务二 新闻采访

- 任务三 新闻写作

- 口语交际 讲述

- 第二单元

- 6 藤野先生

- 7 回忆我的母亲

- 8* 列夫·托尔斯泰

- 9* 美丽的颜色

- 写作 学写传记

- 第三单元

- 10 三峡

- 11 短文二篇

- 12* 与朱元思书

- 13 唐诗五首

- 写作 学习描写景物

- 名著导读 《红星照耀中国》:纪实作品的阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 14 背影

- 15 白杨礼赞

- 16* 散文二篇

- 17* 昆明的雨

- 写作 语言要连贯

- 第五单元

- 18 中国石拱桥

- 19 苏州园林

- 20* 蝉

- 21* 梦回繁华

- 写作 说明事物要抓住特征

- 口语交际 复述与转述

- 名著导读 《昆虫记》:科普作品的阅读

- 第六单元

- 22 《孟子》三章

- 23 愚公移山

- 24* 周亚夫军细柳

- 25 诗词五首

- 写作 表达要得体

- 课外古诗词诵读