部编版语文八年级上册第26课《诗词五首——雁门太守行》课件(共33张PPT)

文档属性

| 名称 | 部编版语文八年级上册第26课《诗词五首——雁门太守行》课件(共33张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 648.7KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-12-24 16:44:43 | ||

图片预览

文档简介

(共33张PPT)

李贺以诗求见韩愈的故事:

元和二年深秋的一天,当时的小青年李贺带着一首诗去求韩愈。当时,韩愈刚把客人送走,非常疲倦,准备休息。当他的门人把这首诗送给他时,他一边脱着衣服,一边很随意地看了送过来的诗歌。可是,当他看到开头两句诗时,便大为震惊,连忙请李贺进来详谈。而这仅以开头两句就打动韩愈的诗,就是我们今天所要学习的《雁门太守行》。

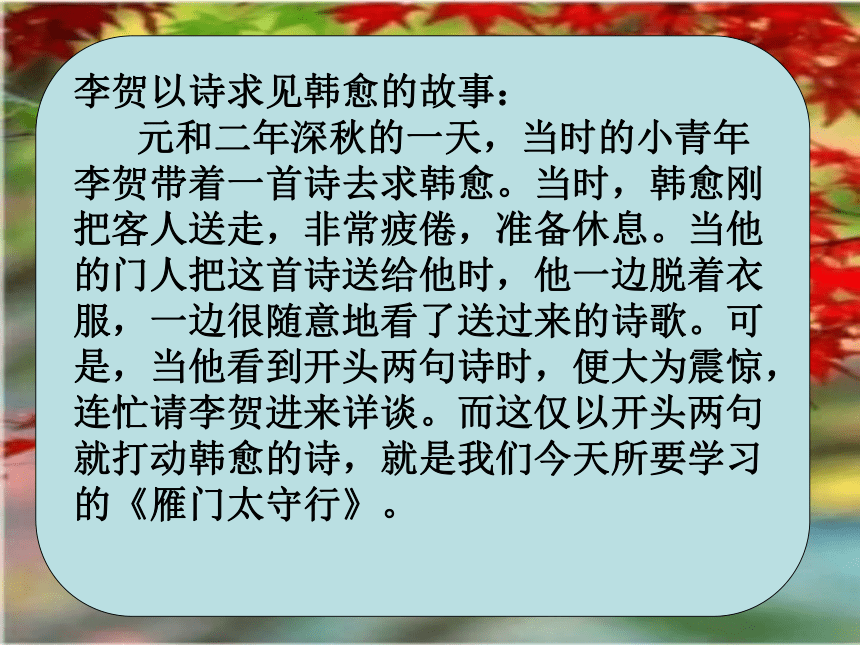

雁门太守行

李贺

【题目解读】

《雁门太守行》是乐府旧题。

唐人的这类拟古诗,是相对唐代“近体诗”而言的。它有较宽押韵,不受太多格律束缚,可以说是古人的一种半自由诗。

李贺用它创作了一首描写战争场面的诗歌。这首诗,用浓艳斑驳的色彩描绘悲壮惨烈的战斗场面,奇异的画面准确地表现了特定时间、特定地点的边塞风光和瞬息万变的战争风云。

1、本诗作者为 代诗人 ,字 ,世称李长吉,因其诗作想象丰富奇特、语言瑰丽奇峭,世称“ ”等,与 、 三人并称唐代“三李”。他的诗歌称为“长吉体”。为后世留下了比如“天若有情天亦老” 、“雄鸡一声天下白”等千古名句。

唐

李贺

长吉

诗鬼

李白、李商隐

预习检测

李贺是中唐的浪漫主义诗人,又是中唐到晚唐诗风转变期的一个代表者。他所写的诗大多是慨叹生不逢时和内心苦闷,抒发对理想、抱负的追求;对当时藩镇割据、宦官专权和人民所受的残酷剥削都有所反映。他喜欢在神话故事、鬼魅世界里驰骋,以其大胆、诡异的想象力,构造出波谲云诡、迷离惝恍(chǎnghuǎng形容失意不愉快的样子或感知时间过得很快,恍若隔世)的艺术境界,抒发好景不长、时光易逝的感伤情绪,他因此被后人称为“诗鬼”。

【诗体风格】

“长吉体”诗在构思、意象、遣辞、设色等

方面表现出新奇独创的特色。在构思与艺术想

象上具独创性,他善于运用神话传说和怪诞、

华美的语汇,创造出异想天开、从未有过的意

象。在遣辞与设色方面,多用“泣”、“腥”、

“冷”、“血”、“死”之类的字眼以及“冷艳怪丽”的风格,使诗歌带有伤感冷艳的风格。

长吉诗的另一大特点就是较多地写古体诗、写乐府,很少写当时流行的近体诗,现存诗作无一首七律。李贺在乐府诗的继承和创新方面作出了杰出贡献,借古寓今,或讽或叹,灵活多变,涣然有新意。

李贺诗歌的内容

1、诉说怀才不遇的悲愤

2、神仙鬼魅的描写。其诗常以瑰丽的色彩描绘神仙居处与生活,曲折表现对现实的厌恶与否定。

3、咏物等其他题材

李贺诗歌的艺术特色

1、以其丰富特异的想象,把人们带入一个具有强烈主观色彩的幽冷奇特、色彩缤纷的艺术境界。

2、构思不拘常法,跳跃性极大,常常超越时间和空间。

3、语言上力避平淡,追求峭奇。

唐代中期,各地藩镇拥兵自重,不服从朝廷。于是朝廷派兵讨伐,亦不能制止。河北诸镇为祸尤烈。河北易水的成德节度使王承宗祖孙三代拥兵割据39年之长。此诗写的是朝廷和河北藩镇之间的战争状况。当时作者年仅17岁。

背景介绍

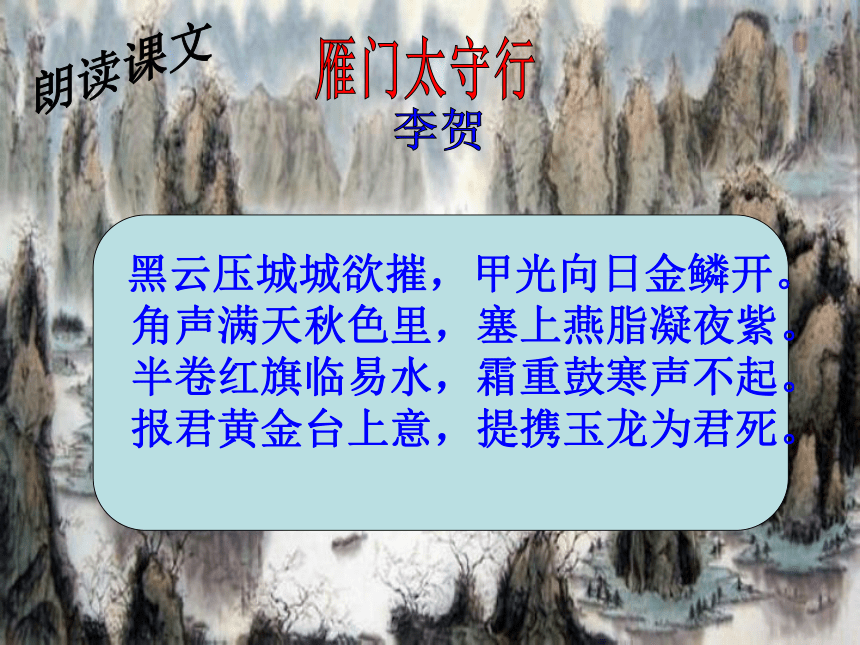

黑云压城城欲摧,甲光向日金鳞开。

角声满天秋色里,塞上燕脂凝夜紫。

半卷红旗临易水,霜重鼓寒声不起。

报君黄金台上意,提携玉龙为君死。

雁门太守行

朗读课文

李贺

理解诗句意思

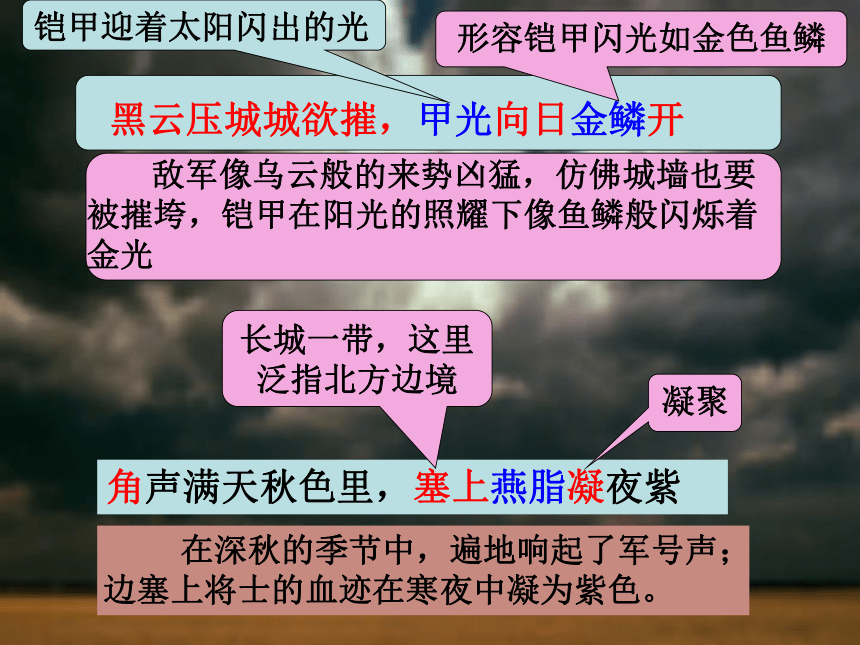

黑云压城城欲摧,甲光向日金鳞开

铠甲迎着太阳闪出的光

形容铠甲闪光如金色鱼鳞

敌军像乌云般的来势凶猛,仿佛城墙也要被摧垮,铠甲在阳光的照耀下像鱼鳞般闪烁着金光

角声满天秋色里,塞上燕脂凝夜紫

在深秋的季节中,遍地响起了军号声;边塞上将士的血迹在寒夜中凝为紫色。

长城一带,这里泛指北方边境

凝聚

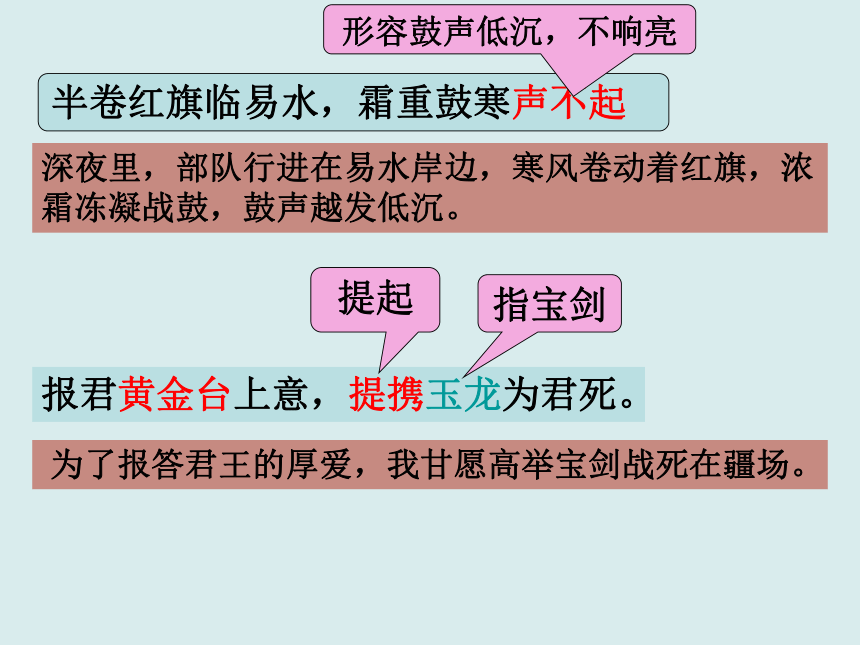

报君黄金台上意,提携玉龙为君死。

提起

指宝剑

为了报答君王的厚爱,我甘愿高举宝剑战死在疆场。

半卷红旗临易水,霜重鼓寒声不起

形容鼓声低沉,不响亮

深夜里,部队行进在易水岸边,寒风卷动着红旗,浓霜冻凝战鼓,鼓声越发低沉。

漫山遍野的敌军好像乌云一样,围住城池,似乎要把城墙摧垮;

城头上,战士的铠甲在阳光的照射下,像鱼鳞一般金光闪闪。

秋色中,军营中的号角之声响彻整个天空;

边塞之上将士的血迹,在夜色中,犹如胭脂凝成,发出浓艳的紫色。

救援部队的红旗在寒风中半卷,在夜色中悄悄靠近了易水;

浓霜打湿了鼓皮,鼓声低沉,扬不起来。

为了报答国君的赏赐和厚爱,我愿手操宝剑为国君血战到死!

译文:

思考:

李贺不像岑参、辛弃疾、陆游那些诗人有过亲临战场的经历,却通过他奇妙诡谲的想象力将一场旷日持久的战争浓缩成一个昼夜的三个场景,而且战争的惨烈,瞬息万变的战场风云都是如此真实、真切,令人慨叹不已!

通过读诗,你看到了什么?听到了什么?联想到了什么?感受到了什么?

抓“关键词”学古诗

诗歌前四句, 写景又叙事,写敌我两军交战前的态势, 运用怎样的手法渲染了怎么样的氛围?你从哪些词语中感受到这种氛围的?

一、二句运用了比喻、夸张手法,渲染兵临城下的紧张气氛和危急形势。

三、四句分别从听觉和视觉两方面渲染了战地苍凉、悲壮惨烈的气氛。

一二句:

1、你从哪些关键词中感受到紧张的战地气氛?

黑云:比喻,把敌军攻城比作黑云,写出了军临城下的气势,突出了紧张氛围。

压、摧:夸张的手法,表现了敌军人马众多,来势汹猛,交战双方力量悬殊、守军将士处境艰难、我方城池摇摇欲坠。

甲光:与“黑云”相对,写城内的守军正披坚执锐,严阵以待。这里借日光、金光来显示守军的威严和高昂士气。

三四句:

1、你从哪些关键词中感受到紧张的战地气氛?

满:勾画出战争的规模之大。敌军依仗人多势众,鼓噪而前,步步紧逼。守军并不因势孤力弱而怯阵,在号角声的鼓舞下,他们士气高昂,奋力反击。

秋色:渲染凄凉悲壮的气氛。

凝:血流遍野,染红了泥土,从早到晚,鲜红的血慢慢凝固,凝成了紫色。既表现了死伤惨重,又渲染了黯然凝重的氛围,衬托出战地的悲壮残酷场面。

夜:照应第一句中的“日”字,点明交战时间之长。

时值深秋,黑云压城,战士们穿着铠甲在夕阳的映照下,在鼓舞人心的号角声中,浴血奋战,大块殷红的血迹透过夜雾凝结在大地上,显现出浓重的暗紫色。

2、课后习题二:描绘首联颔联的画面

3、请设想“半卷红旗”是怎样的景象,作者捕捉这个景象入诗要表现什么

“半卷”二字含义极为含蓄丰富。战斗从早到晚那样惨烈,可并没有黑夜到来而停止。我军势弱,不能坐以待毙,而选择主动出击。

“半卷红旗”是侧面描写战况,风势很大,卷起红旗便于行军,隐蔽突袭,攻其不备,扭转局面,突显战事的紧张状态。

4、如何理解“临易水”以及“声不起”?

“临易水”既表明交战的地点,又引用荆轲刺秦王,易水诀别的典故。表现将士们无所畏惧,勇往直前,视死如归的豪情。

“声不起”写天气极寒,以至于鼓皮僵硬失去弹性;表现了将士们不畏严寒,不怕疲劳,英勇杀敌的精神 。

5、分析“ 报君黄金台上意,提携玉龙为君死”的作用

黄金台是战国时燕昭王在易水东南修筑的,传说他曾把大量黄金放在台上,表示不惜以重金招揽天下士。

直抒胸臆,诗人引用燕昭王黄金台求天下奇才的典故,写出将士们英勇杀敌,誓死报国的决心,是全篇的点睛之笔,收束全诗,升华主题。

这里要特别指出的是,这里的“君”,不能一概解释成皇帝或朝廷,准确的应当是国家。对于李贺来说,“君”或许是“昏君”。李贺受到了极不公平的待遇,被拒之于仕途之外,而置个人私怨于不顾,仍乃以国家安危为重,这需要何等的气量,实在难能可贵。

一二句:兵临城下、紧张危急(比喻夸张)

三四句:战地苍凉、悲壮惨烈(听觉视觉)

五六句:奇袭敌人、无所畏惧(侧面用典)

七八句:英勇杀敌,誓死报国(抒情用典)

白天,严阵以待;

黄昏,刻苦练兵;

中夜,奇袭敌营

诗歌结构:

前四句写日落前的情景。

首句既是写景,也是写事,成功地渲染了敌军兵临城下的紧张气氛和危急形势。

次句写城内的守军,以与城外的敌军相对比,忽然,风云变幻,一缕日光从云缝里透射下来,映照在守城将士的甲衣上,只见金光闪闪,耀人眼目。此刻他们正披坚执锐,严阵以待。

三、四句分别从听觉和视觉两方面铺写阴寒惨切的战地气氛。时值深秋,万木摇落,在一片死寂之中,那角声呜呜咽咽地鸣响起来。显然,一场惊心动魄的战斗正在进行。“角声满天”,勾画出战争的规模。敌军依仗人多势众,鼓噪而前,步步紧逼。守军并不因势孤力弱而怯阵,在号角声的鼓舞下,他们士气高昂,奋力反击。

赏析诗句

后四句写支援部队的活动。“半卷红旗临易水”,“半卷”二字含义极为丰富。黑夜行军,偃旗息鼓,为的是“出其不意,攻其不备”;“临易水”既表明交战的地点,又暗示将士们具有“风萧萧兮易水寒,壮士一去兮不复还”那样一种壮怀激烈的豪情。接着描写苦战的场面:支援部队一迫近敌军的营垒,便击鼓助威,投入战斗。无奈夜寒霜重,连战鼓也擂不响。面对重重困难,将士们毫不气馁。

最后两句: “报君黄金台上意,提携玉龙为君死。”黄金台是战国时燕昭王在易水东南修筑的,传说他曾把大量黄金放在台上,表示不惜以重金招揽天下士。诗人引用这个故事,写出将士们报效朝廷的决心。

【诗歌小结】

全诗写了三个画面:一个白天,表现官军戒备森严;一个在黄昏前,描写战争场面;一个在半夜,写官军出其不意袭击敌人。

一二句先渲染兵临城下的紧张气氛和危急形势。后写守城将士严阵以待,借日光显示守军威武雄壮。

三四句分别从声色两方面渲染战场的悲壮气氛和战斗的残酷。

五六句叙写写部队黑夜行军和投入战斗。

七八句引用典故写出将士誓死报效国家的决心。

李贺写诗,总是借助想象给事物涂上各种新奇浓重的色彩,试以这首诗为例作具体说明。

这首诗几乎句句都有鲜明的色彩,其中如金色、胭脂色、紫红色,颜色鲜明、浓艳,它们跟黑色、秋色、白色等交织在一起,构成了色彩斑斓的画卷,构成李贺诗歌幽冷浓艳、虚幻荒诞的独特风格。

当堂练习

1、根据课文内容填空

①《雁门太守行》一诗中渲染兵临城下的紧张气氛和危急形势,而守城将士严阵以待,志气还很旺盛的的诗句是:

②“诗鬼”李贺在《雁门太守行》中写敌人兵临城下,战云笼罩,使人透不过气来,而战士整装待发,士气还很旺盛的诗句是:

③李贺的《雁门太守行》描写白天戒备森严,无比威严的诗句是

④《雁门太守行》中运用比喻,夸张手法,渲染敌军兵临城下的紧张气氛和危急形势和城内将士披坚执锐,严阵以待的情形

黑云压城城欲摧,甲光向日金鳞开。

“黑云压城城欲摧,甲光向日金鳞开。

黑云压城城欲摧,甲光向日金鳞开。

黑云压城城欲摧,甲光向日金鳞开。

2、《雁门太守行》一诗中分别从声色两方面渲染战场的悲壮气氛和奇异的边塞风光的诗句是:

3、《雁门太守行》一诗中写救援部队不畏寒夜浓霜,夜袭敌阵的诗句是:

4、《雁门太守行》一诗中尾联引用典故写出将士誓死报效国家决心的诗句是:

角声满天秋色里,塞上燕脂凝夜紫.

半卷红旗临易水,霜重鼓寒声不起

报君黄金台上意,提携玉龙为君死

5、李贺借用乐府旧题,描绘了 ,歌颂了 。

6、全诗作者构思三幅画面,反映唐军的活动: 白天,严阵以待;

黄昏,刻苦练兵;

, 。

7、现在人们常用“黑云压城城欲摧”这句话形容 。

一场边关战争将士浴血奋战

誓死报国的精神。

奇袭敌营

中夜

局势的危急

8、对此诗赏析不恰当的一项是( )

A、 这是一首抒情浓郁的山水田园诗,作者在诗歌中抒发了忠君爱国的真挚感情。

B 、全诗一共八句,既有声音的描写,也有色彩的描写。

C 、作者描写战争的惨烈场景,并没有进行具体的战争场面的刻画,而是从颜色入手。

D 、诗人运用了“黑”“红”“金”“紫”“燕脂”等凝重的色彩,烘托肃杀而悲壮的气氛。

8、对此诗赏析不恰当的一项是( )

A

9、对这首诗内容的分析,不恰当的一项是( )

A、第一句“黑云”比喻敌人大军压城的气势,第二句“金鳞”比喻铠甲在太阳下反射的闪光。

B、第四句中“燕脂”、“紫”都是形容边塞泥土的颜色怪异,包含着当时战况严峻的象征意义。

C、第六句,“寒声”指战鼓的声音低沉重浊,“不起”指战士们在这样沉重的鼓声中斗志难振。

D、第七、八句意思是战士们为了报答君王平日里对自己的重视,决心奋战沙场,为君王献身。

C

李贺以诗求见韩愈的故事:

元和二年深秋的一天,当时的小青年李贺带着一首诗去求韩愈。当时,韩愈刚把客人送走,非常疲倦,准备休息。当他的门人把这首诗送给他时,他一边脱着衣服,一边很随意地看了送过来的诗歌。可是,当他看到开头两句诗时,便大为震惊,连忙请李贺进来详谈。而这仅以开头两句就打动韩愈的诗,就是我们今天所要学习的《雁门太守行》。

雁门太守行

李贺

【题目解读】

《雁门太守行》是乐府旧题。

唐人的这类拟古诗,是相对唐代“近体诗”而言的。它有较宽押韵,不受太多格律束缚,可以说是古人的一种半自由诗。

李贺用它创作了一首描写战争场面的诗歌。这首诗,用浓艳斑驳的色彩描绘悲壮惨烈的战斗场面,奇异的画面准确地表现了特定时间、特定地点的边塞风光和瞬息万变的战争风云。

1、本诗作者为 代诗人 ,字 ,世称李长吉,因其诗作想象丰富奇特、语言瑰丽奇峭,世称“ ”等,与 、 三人并称唐代“三李”。他的诗歌称为“长吉体”。为后世留下了比如“天若有情天亦老” 、“雄鸡一声天下白”等千古名句。

唐

李贺

长吉

诗鬼

李白、李商隐

预习检测

李贺是中唐的浪漫主义诗人,又是中唐到晚唐诗风转变期的一个代表者。他所写的诗大多是慨叹生不逢时和内心苦闷,抒发对理想、抱负的追求;对当时藩镇割据、宦官专权和人民所受的残酷剥削都有所反映。他喜欢在神话故事、鬼魅世界里驰骋,以其大胆、诡异的想象力,构造出波谲云诡、迷离惝恍(chǎnghuǎng形容失意不愉快的样子或感知时间过得很快,恍若隔世)的艺术境界,抒发好景不长、时光易逝的感伤情绪,他因此被后人称为“诗鬼”。

【诗体风格】

“长吉体”诗在构思、意象、遣辞、设色等

方面表现出新奇独创的特色。在构思与艺术想

象上具独创性,他善于运用神话传说和怪诞、

华美的语汇,创造出异想天开、从未有过的意

象。在遣辞与设色方面,多用“泣”、“腥”、

“冷”、“血”、“死”之类的字眼以及“冷艳怪丽”的风格,使诗歌带有伤感冷艳的风格。

长吉诗的另一大特点就是较多地写古体诗、写乐府,很少写当时流行的近体诗,现存诗作无一首七律。李贺在乐府诗的继承和创新方面作出了杰出贡献,借古寓今,或讽或叹,灵活多变,涣然有新意。

李贺诗歌的内容

1、诉说怀才不遇的悲愤

2、神仙鬼魅的描写。其诗常以瑰丽的色彩描绘神仙居处与生活,曲折表现对现实的厌恶与否定。

3、咏物等其他题材

李贺诗歌的艺术特色

1、以其丰富特异的想象,把人们带入一个具有强烈主观色彩的幽冷奇特、色彩缤纷的艺术境界。

2、构思不拘常法,跳跃性极大,常常超越时间和空间。

3、语言上力避平淡,追求峭奇。

唐代中期,各地藩镇拥兵自重,不服从朝廷。于是朝廷派兵讨伐,亦不能制止。河北诸镇为祸尤烈。河北易水的成德节度使王承宗祖孙三代拥兵割据39年之长。此诗写的是朝廷和河北藩镇之间的战争状况。当时作者年仅17岁。

背景介绍

黑云压城城欲摧,甲光向日金鳞开。

角声满天秋色里,塞上燕脂凝夜紫。

半卷红旗临易水,霜重鼓寒声不起。

报君黄金台上意,提携玉龙为君死。

雁门太守行

朗读课文

李贺

理解诗句意思

黑云压城城欲摧,甲光向日金鳞开

铠甲迎着太阳闪出的光

形容铠甲闪光如金色鱼鳞

敌军像乌云般的来势凶猛,仿佛城墙也要被摧垮,铠甲在阳光的照耀下像鱼鳞般闪烁着金光

角声满天秋色里,塞上燕脂凝夜紫

在深秋的季节中,遍地响起了军号声;边塞上将士的血迹在寒夜中凝为紫色。

长城一带,这里泛指北方边境

凝聚

报君黄金台上意,提携玉龙为君死。

提起

指宝剑

为了报答君王的厚爱,我甘愿高举宝剑战死在疆场。

半卷红旗临易水,霜重鼓寒声不起

形容鼓声低沉,不响亮

深夜里,部队行进在易水岸边,寒风卷动着红旗,浓霜冻凝战鼓,鼓声越发低沉。

漫山遍野的敌军好像乌云一样,围住城池,似乎要把城墙摧垮;

城头上,战士的铠甲在阳光的照射下,像鱼鳞一般金光闪闪。

秋色中,军营中的号角之声响彻整个天空;

边塞之上将士的血迹,在夜色中,犹如胭脂凝成,发出浓艳的紫色。

救援部队的红旗在寒风中半卷,在夜色中悄悄靠近了易水;

浓霜打湿了鼓皮,鼓声低沉,扬不起来。

为了报答国君的赏赐和厚爱,我愿手操宝剑为国君血战到死!

译文:

思考:

李贺不像岑参、辛弃疾、陆游那些诗人有过亲临战场的经历,却通过他奇妙诡谲的想象力将一场旷日持久的战争浓缩成一个昼夜的三个场景,而且战争的惨烈,瞬息万变的战场风云都是如此真实、真切,令人慨叹不已!

通过读诗,你看到了什么?听到了什么?联想到了什么?感受到了什么?

抓“关键词”学古诗

诗歌前四句, 写景又叙事,写敌我两军交战前的态势, 运用怎样的手法渲染了怎么样的氛围?你从哪些词语中感受到这种氛围的?

一、二句运用了比喻、夸张手法,渲染兵临城下的紧张气氛和危急形势。

三、四句分别从听觉和视觉两方面渲染了战地苍凉、悲壮惨烈的气氛。

一二句:

1、你从哪些关键词中感受到紧张的战地气氛?

黑云:比喻,把敌军攻城比作黑云,写出了军临城下的气势,突出了紧张氛围。

压、摧:夸张的手法,表现了敌军人马众多,来势汹猛,交战双方力量悬殊、守军将士处境艰难、我方城池摇摇欲坠。

甲光:与“黑云”相对,写城内的守军正披坚执锐,严阵以待。这里借日光、金光来显示守军的威严和高昂士气。

三四句:

1、你从哪些关键词中感受到紧张的战地气氛?

满:勾画出战争的规模之大。敌军依仗人多势众,鼓噪而前,步步紧逼。守军并不因势孤力弱而怯阵,在号角声的鼓舞下,他们士气高昂,奋力反击。

秋色:渲染凄凉悲壮的气氛。

凝:血流遍野,染红了泥土,从早到晚,鲜红的血慢慢凝固,凝成了紫色。既表现了死伤惨重,又渲染了黯然凝重的氛围,衬托出战地的悲壮残酷场面。

夜:照应第一句中的“日”字,点明交战时间之长。

时值深秋,黑云压城,战士们穿着铠甲在夕阳的映照下,在鼓舞人心的号角声中,浴血奋战,大块殷红的血迹透过夜雾凝结在大地上,显现出浓重的暗紫色。

2、课后习题二:描绘首联颔联的画面

3、请设想“半卷红旗”是怎样的景象,作者捕捉这个景象入诗要表现什么

“半卷”二字含义极为含蓄丰富。战斗从早到晚那样惨烈,可并没有黑夜到来而停止。我军势弱,不能坐以待毙,而选择主动出击。

“半卷红旗”是侧面描写战况,风势很大,卷起红旗便于行军,隐蔽突袭,攻其不备,扭转局面,突显战事的紧张状态。

4、如何理解“临易水”以及“声不起”?

“临易水”既表明交战的地点,又引用荆轲刺秦王,易水诀别的典故。表现将士们无所畏惧,勇往直前,视死如归的豪情。

“声不起”写天气极寒,以至于鼓皮僵硬失去弹性;表现了将士们不畏严寒,不怕疲劳,英勇杀敌的精神 。

5、分析“ 报君黄金台上意,提携玉龙为君死”的作用

黄金台是战国时燕昭王在易水东南修筑的,传说他曾把大量黄金放在台上,表示不惜以重金招揽天下士。

直抒胸臆,诗人引用燕昭王黄金台求天下奇才的典故,写出将士们英勇杀敌,誓死报国的决心,是全篇的点睛之笔,收束全诗,升华主题。

这里要特别指出的是,这里的“君”,不能一概解释成皇帝或朝廷,准确的应当是国家。对于李贺来说,“君”或许是“昏君”。李贺受到了极不公平的待遇,被拒之于仕途之外,而置个人私怨于不顾,仍乃以国家安危为重,这需要何等的气量,实在难能可贵。

一二句:兵临城下、紧张危急(比喻夸张)

三四句:战地苍凉、悲壮惨烈(听觉视觉)

五六句:奇袭敌人、无所畏惧(侧面用典)

七八句:英勇杀敌,誓死报国(抒情用典)

白天,严阵以待;

黄昏,刻苦练兵;

中夜,奇袭敌营

诗歌结构:

前四句写日落前的情景。

首句既是写景,也是写事,成功地渲染了敌军兵临城下的紧张气氛和危急形势。

次句写城内的守军,以与城外的敌军相对比,忽然,风云变幻,一缕日光从云缝里透射下来,映照在守城将士的甲衣上,只见金光闪闪,耀人眼目。此刻他们正披坚执锐,严阵以待。

三、四句分别从听觉和视觉两方面铺写阴寒惨切的战地气氛。时值深秋,万木摇落,在一片死寂之中,那角声呜呜咽咽地鸣响起来。显然,一场惊心动魄的战斗正在进行。“角声满天”,勾画出战争的规模。敌军依仗人多势众,鼓噪而前,步步紧逼。守军并不因势孤力弱而怯阵,在号角声的鼓舞下,他们士气高昂,奋力反击。

赏析诗句

后四句写支援部队的活动。“半卷红旗临易水”,“半卷”二字含义极为丰富。黑夜行军,偃旗息鼓,为的是“出其不意,攻其不备”;“临易水”既表明交战的地点,又暗示将士们具有“风萧萧兮易水寒,壮士一去兮不复还”那样一种壮怀激烈的豪情。接着描写苦战的场面:支援部队一迫近敌军的营垒,便击鼓助威,投入战斗。无奈夜寒霜重,连战鼓也擂不响。面对重重困难,将士们毫不气馁。

最后两句: “报君黄金台上意,提携玉龙为君死。”黄金台是战国时燕昭王在易水东南修筑的,传说他曾把大量黄金放在台上,表示不惜以重金招揽天下士。诗人引用这个故事,写出将士们报效朝廷的决心。

【诗歌小结】

全诗写了三个画面:一个白天,表现官军戒备森严;一个在黄昏前,描写战争场面;一个在半夜,写官军出其不意袭击敌人。

一二句先渲染兵临城下的紧张气氛和危急形势。后写守城将士严阵以待,借日光显示守军威武雄壮。

三四句分别从声色两方面渲染战场的悲壮气氛和战斗的残酷。

五六句叙写写部队黑夜行军和投入战斗。

七八句引用典故写出将士誓死报效国家的决心。

李贺写诗,总是借助想象给事物涂上各种新奇浓重的色彩,试以这首诗为例作具体说明。

这首诗几乎句句都有鲜明的色彩,其中如金色、胭脂色、紫红色,颜色鲜明、浓艳,它们跟黑色、秋色、白色等交织在一起,构成了色彩斑斓的画卷,构成李贺诗歌幽冷浓艳、虚幻荒诞的独特风格。

当堂练习

1、根据课文内容填空

①《雁门太守行》一诗中渲染兵临城下的紧张气氛和危急形势,而守城将士严阵以待,志气还很旺盛的的诗句是:

②“诗鬼”李贺在《雁门太守行》中写敌人兵临城下,战云笼罩,使人透不过气来,而战士整装待发,士气还很旺盛的诗句是:

③李贺的《雁门太守行》描写白天戒备森严,无比威严的诗句是

④《雁门太守行》中运用比喻,夸张手法,渲染敌军兵临城下的紧张气氛和危急形势和城内将士披坚执锐,严阵以待的情形

黑云压城城欲摧,甲光向日金鳞开。

“黑云压城城欲摧,甲光向日金鳞开。

黑云压城城欲摧,甲光向日金鳞开。

黑云压城城欲摧,甲光向日金鳞开。

2、《雁门太守行》一诗中分别从声色两方面渲染战场的悲壮气氛和奇异的边塞风光的诗句是:

3、《雁门太守行》一诗中写救援部队不畏寒夜浓霜,夜袭敌阵的诗句是:

4、《雁门太守行》一诗中尾联引用典故写出将士誓死报效国家决心的诗句是:

角声满天秋色里,塞上燕脂凝夜紫.

半卷红旗临易水,霜重鼓寒声不起

报君黄金台上意,提携玉龙为君死

5、李贺借用乐府旧题,描绘了 ,歌颂了 。

6、全诗作者构思三幅画面,反映唐军的活动: 白天,严阵以待;

黄昏,刻苦练兵;

, 。

7、现在人们常用“黑云压城城欲摧”这句话形容 。

一场边关战争将士浴血奋战

誓死报国的精神。

奇袭敌营

中夜

局势的危急

8、对此诗赏析不恰当的一项是( )

A、 这是一首抒情浓郁的山水田园诗,作者在诗歌中抒发了忠君爱国的真挚感情。

B 、全诗一共八句,既有声音的描写,也有色彩的描写。

C 、作者描写战争的惨烈场景,并没有进行具体的战争场面的刻画,而是从颜色入手。

D 、诗人运用了“黑”“红”“金”“紫”“燕脂”等凝重的色彩,烘托肃杀而悲壮的气氛。

8、对此诗赏析不恰当的一项是( )

A

9、对这首诗内容的分析,不恰当的一项是( )

A、第一句“黑云”比喻敌人大军压城的气势,第二句“金鳞”比喻铠甲在太阳下反射的闪光。

B、第四句中“燕脂”、“紫”都是形容边塞泥土的颜色怪异,包含着当时战况严峻的象征意义。

C、第六句,“寒声”指战鼓的声音低沉重浊,“不起”指战士们在这样沉重的鼓声中斗志难振。

D、第七、八句意思是战士们为了报答君王平日里对自己的重视,决心奋战沙场,为君王献身。

C

同课章节目录

- 第一单元

- 1 消息二则

- 2 首届诺贝尔奖颁发

- 3 “飞天”凌空——跳水姑娘吕伟夺魁记

- 4 一着惊海天——目击我国航母舰载战斗机首架次成功着舰

- 5 国行公祭,为佑世界和平

- 任务二 新闻采访

- 任务三 新闻写作

- 口语交际 讲述

- 第二单元

- 6 藤野先生

- 7 回忆我的母亲

- 8* 列夫·托尔斯泰

- 9* 美丽的颜色

- 写作 学写传记

- 第三单元

- 10 三峡

- 11 短文二篇

- 12* 与朱元思书

- 13 唐诗五首

- 写作 学习描写景物

- 名著导读 《红星照耀中国》:纪实作品的阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 14 背影

- 15 白杨礼赞

- 16* 散文二篇

- 17* 昆明的雨

- 写作 语言要连贯

- 第五单元

- 18 中国石拱桥

- 19 苏州园林

- 20* 蝉

- 21* 梦回繁华

- 写作 说明事物要抓住特征

- 口语交际 复述与转述

- 名著导读 《昆虫记》:科普作品的阅读

- 第六单元

- 22 《孟子》三章

- 23 愚公移山

- 24* 周亚夫军细柳

- 25 诗词五首

- 写作 表达要得体

- 课外古诗词诵读