9单元过关检测(九)生物与环境(Word版含解析)

文档属性

| 名称 | 9单元过关检测(九)生物与环境(Word版含解析) |  | |

| 格式 | DOC | ||

| 文件大小 | 722.5KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2021-12-31 11:37:03 | ||

图片预览

文档简介

高中生物单元过关检测(九)

生物与环境

(时间:45分钟 分值:100分)

一、选择题(本题包括9小题,每小题4分,共36分)

1.(2021·广东梅州高三适应性考试)某种细菌(Z)能依赖其细胞膜上的H+载体将胞内的H+排出,该过程需要消耗ATP。研究者得到该细菌H+载体结构改变的一种突变体(T),并比较了Z、T分别纯培养时细菌数量和培养液pH的变化规律,结果如下图所示。下列相关分析正确的是( )

A.Z菌群呈“S”型增长,在此过程中其种群增长速率先增大后减小

B.T细菌可能是H+载体功能增强的一种突变体

C.改善Z细菌的生存环境,由于受到环境承载能力的限制种群数量不会上升

D.细菌种群数量最大时所对应培养液的pH为其生长的最适pH

解析:选A。据图分析可知,Z菌群呈“S”型增长,在此过程中其种群增长速率先增大后减小,A正确;根据题图分析可知,T细菌可能是H+载体功能降低的一种突变体,B错误;改善Z细菌的生存环境,其种群数量可能会有所上升,C错误;细菌种群增长速率最大时所对应培养液的pH为其生长的最适pH,D错误。

2.(2021·广东梅州高三质检)下列关于种群的叙述,正确的是( )

A.年龄组成决定种群密度

B.将有害动物的种群数量控制在约K/2

C.种群密度与种群数量增加速率不成正比

D.种群数量增加时,该种群的自然增长率大于1

解析:选C。决定种群密度的因素是出生率和死亡率、迁入率和迁出率,年龄组成是通过判断出生率和死亡率的大小从而预测种群密度的变化,A错误;在K/2时种群增长速率最大,所以需要将有害动物的种群数量控制在K/2以下,B错误;随着种群密度的增大,种群增长速率先增大后减小,在K/2时达到最大,C正确;增长率=(Nt+1-Nt)/Nt,只要增长率大于0,种群数量就在增加,D错误。

3.(2021·广东中山高三期末)一个无人管理的小水塘会慢慢变小、变浅,成为一个小沼泽地,然后慢慢变成一片灌木丛,下列关于该演替过程的叙述,错误的是( )

A.演替过程是优势种不断被取代的过程

B.该群落的演替一定能发展到森林阶段

C.人类活动会改变演替的方向和速度

D.各个种群的K值不一定都在上升

解析:选B。演替过程中,优势种不断被取代,A正确;该群落的演替能否到达森林阶段取决于环境条件,如缺水等恶劣的环境条件就无法达到森林阶段,B错误;人类活动会改变自然演替的方向和速度,C正确;各个种群的K值会随环境条件改变,不一定都在上升,D正确。

4.欧亚苔原生态系统的旅鼠以苔草为主要食物。苔草被旅鼠大量啃食时,可产生胰蛋白酶抑制因子,抑制旅鼠消化道内蛋白质的水解,减少旅鼠小肠上皮细胞对氨基酸的吸收,即苔草的“化学防御”。下图为某一时期旅鼠种群密度与苔草化学防御水平的研究结果。下列相关叙述错误的是( )

A.苔草属于生产者,其种群增长受其自身密度制约

B.可推测此前一段时间样地一中旅鼠种群密度过高

C.可预测样地三中的苔草化学防御水平此后将会降低

D.苔草化学防御水平的变化有助于维持苔原生态系统的稳态

解析:选C。苔草是植物,属于生产者,其种群增长受光照、温度和自身密度等因素制约,A正确;据题干可知,样地一中苔草的化学防御水平最高,可推测此前一段时间旅鼠种群密度过高,B正确;据题图样地三中旅鼠种群密度较高可预测,样地三中的苔草化学防御水平此后将会提高,C错误;苔草化学防御水平的变化有利于调节种间关系,有助于维持苔原生态系统的稳态,D正确。

5.丛枝菌根(AM)是一种土壤生态系统中同时具有植物根系和微生物特性的结构,它由AM真菌与陆生维管植物根系形成,能够增强宿主植物对土壤中重金属的耐受性。下列相关叙述正确的是( )

A.丛枝菌根在生态系统中可以充当生产者

B.AM真菌可为植物提供多糖、矿质元素、水等直接吸收的营养物质

C.AM真菌的拟核中可能存在与重金属离子代谢过程相关的基因

D.AM真菌与宿主植物的关系是互利共生,是共同进化的结果

解析:选D。丛枝菌根由AM真菌与陆生维管植物根系形成,不能进行光合作用,不属于生产者,A错误;植物为AM真菌提供糖类、矿质元素和水分等营养物质,B错误;AM真菌属于真核细胞,不存在拟核,C错误; 根据题干分析可知,AM真菌与宿主植物的关系是互利共生,是二者相互选择、共同进化的结果,D正确。

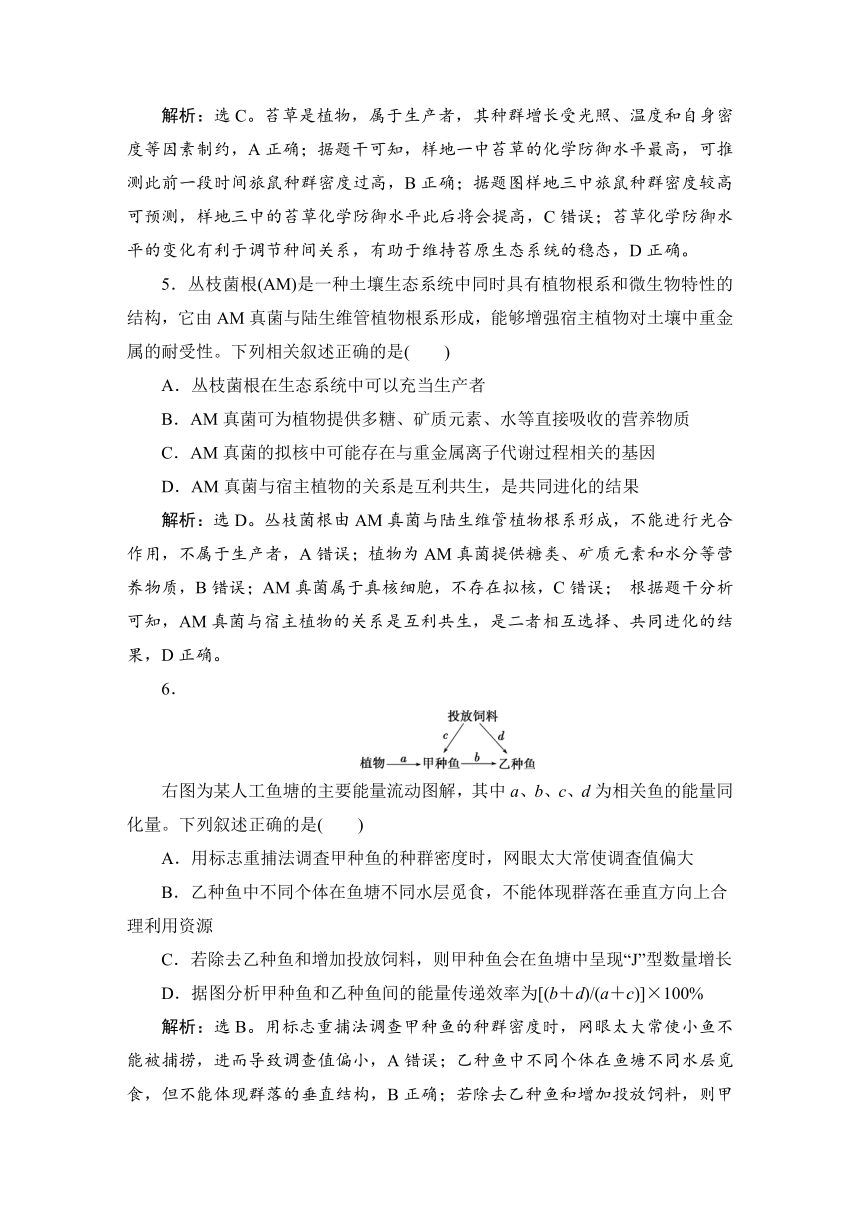

6.

右图为某人工鱼塘的主要能量流动图解,其中a、b、c、d为相关鱼的能量同化量。下列叙述正确的是( )

A.用标志重捕法调査甲种鱼的种群密度时,网眼太大常使调査值偏大

B.乙种鱼中不同个体在鱼塘不同水层觅食,不能体现群落在垂直方向上合理利用资源

C.若除去乙种鱼和增加投放饲料,则甲种鱼会在鱼塘中呈现“J”型数量增长

D.据图分析甲种鱼和乙种鱼间的能量传递效率为[(b+d)/(a+c)]×100%

解析:选B。用标志重捕法调查甲种鱼的种群密度时,网眼太大常使小鱼不能被捕捞,进而导致调查值偏小,A错误;乙种鱼中不同个体在鱼塘不同水层觅食,但不能体现群落的垂直结构,B正确;若除去乙种鱼和增加投放饲料,则甲种鱼的食物非常充足,但是生存空间是有限的,因此甲种鱼在鱼塘中将呈现“S”型数量增长,C错误;据图分析可知,甲种鱼和乙种鱼间的能量传递效率为[b/(a+c)]×100%,D错误。

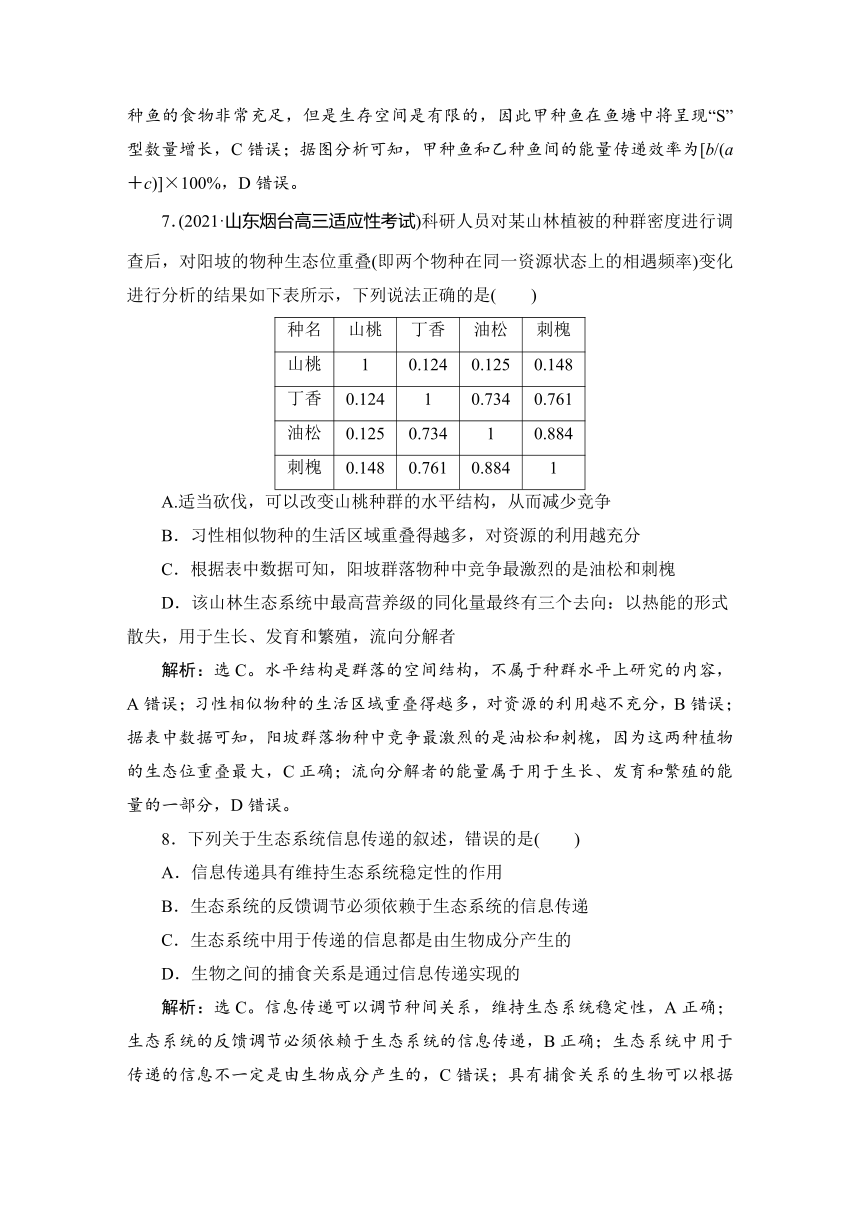

7.(2021·山东烟台高三适应性考试)科研人员对某山林植被的种群密度进行调查后,对阳坡的物种生态位重叠(即两个物种在同一资源状态上的相遇频率)变化进行分析的结果如下表所示,下列说法正确的是( )

种名 山桃 丁香 油松 刺槐

山桃 1 0.124 0.125 0.148

丁香 0.124 1 0.734 0.761

油松 0.125 0.734 1 0.884

刺槐 0.148 0.761 0.884 1

A.适当砍伐,可以改变山桃种群的水平结构,从而减少竞争

B.习性相似物种的生活区域重叠得越多,对资源的利用越充分

C.根据表中数据可知,阳坡群落物种中竞争最激烈的是油松和刺槐

D.该山林生态系统中最高营养级的同化量最终有三个去向:以热能的形式散失,用于生长、发育和繁殖,流向分解者

解析:选C。水平结构是群落的空间结构,不属于种群水平上研究的内容,A错误;习性相似物种的生活区域重叠得越多,对资源的利用越不充分,B错误;据表中数据可知,阳坡群落物种中竞争最激烈的是油松和刺槐,因为这两种植物的生态位重叠最大,C正确;流向分解者的能量属于用于生长、发育和繁殖的能量的一部分,D错误。

8.下列关于生态系统信息传递的叙述,错误的是( )

A.信息传递具有维持生态系统稳定性的作用

B.生态系统的反馈调节必须依赖于生态系统的信息传递

C.生态系统中用于传递的信息都是由生物成分产生的

D.生物之间的捕食关系是通过信息传递实现的

解析:选C。信息传递可以调节种间关系,维持生态系统稳定性,A正确;生态系统的反馈调节必须依赖于生态系统的信息传递,B正确;生态系统中用于传递的信息不一定是由生物成分产生的,C错误;具有捕食关系的生物可以根据气味或颜色等信息进行捕食或躲避猎捕,D正确。

9.下图表示某林区在遭受大火烧毁后草本植物、灌木和乔木植物的恢复情况。下列有关叙述正确的是( )

A.林区恢复过程中物种多样性程度不断提高,抵抗力稳定性不断增强

B.该地区植物类群的变化情况是草本植物被灌木取代,灌木又被乔木取代

C.2001年该地区的草本植物占优势,群落尚未形成垂直结构

D.该过程属于次生演替,是原有物种的恢复过程

解析:选A。结合柱形图可知,林区恢复过程中物种数目增多,抵抗力稳定性增强,A正确;该地区恢复的过程中,会发生优势取代,但不是取而代之,B错误;2001年该地区已经形成垂直结构,C错误;该过程属于次生演替,会产生新物种,D错误。

二、选择题(本题包括3小题,每小题6分,共18分)

10.(2021·广东中山高三一模)中国赛罕坝林场建设者荣获2017年联合国环保最高荣誉——“地球卫士奖”。塞罕坝曾被称作“千里松林”,但由于过度采伐,成为荒原。经林场建设者们的设计和努力创造了荒原变林海的奇迹。2019年,中国“蚂蚁森林”项目再获此殊荣。下列说法错误的是( )

A.生态系统的自我调节能力是有一定限度的

B.对森林采用科学合理的间伐,可提高其恢复力稳定性

C.生态环境问题具有全球性,需要全人类的关注和合作

D.人类活动往往会使群落演替按照不同于自然演替的速度和方向进行

解析:选B。塞罕坝曾被称作“千里松林”,但由于过度采伐,成为荒原,这一事实说明生态系统的自我调节能力是有一定限度的,A正确;对森林采用科学合理的间伐,可提高其自我调节能力,B错误;生态环境是人类赖以生存的物质基础,故生态环境问题具有全球性,需要全人类的关注和合作,C正确;人类活动能够改变群落演替的方向和速度,因此可知人类活动往往会使群落演替按照不同于自然演替的速度和方向进行,D正确。

11.(2021·安徽江淮十校高三联考)某农场中甲、乙、丙三种生物归属于三个营养级,三者的数量变化曲线(不都是消费者)如下图1所示;该农场中的能量流动简图如下图2所示,其中a2和b3分别为第二、三营养级从上一营养级同化的能量。d1和d2为摄入的饲料量。下列相关叙述正确的是( )

A.甲、乙、丙构成了农场的营养结构,碳循环沿着甲、乙、丙进行

B.图1中丙、乙分别属于第二、三营养级,且乙和丙的种间关系为捕食

C.图2中第二、三营养级粪便中的能量分别属于a3、b2

D.该农场中第一和第二营养级之间的能量传递效率为(a2+d1)/(a1+a2+a3)×100%

解析:选C。生态系统的营养结构是指食物链和食物网,甲、乙、丙三种生物属于三个营养级,三者不都是消费者,据图可知,甲为生产者,乙、丙为消费者,碳循环发生于无机环境和生物群落之间,碳元素主要以有机物为载体,沿食物链进行传递,A错误;据图可知,甲为生产者,乙、丙之间先升先降的为被捕食者,所以食物链为甲→乙→丙,乙为第二营养级,丙为第三营养级,B错误;某营养级粪便中的能量是其没有同化的能量,属于上一营养级同化的能量中流向分解者的一部分,因此图2中第二营养级粪便中的能量属于a3,同理,第三营养级粪便中的能量属于b2,C正确;第一、二营养级之间的能量传递效率为a2/(a1+a2+a3)×100%,D错误。

12.(2021·湖南长沙高三检测)为给黄土丘陵弃耕区植被的自然恢复提供科学依据,某研究团队在黄土丘陵弃耕区选择了弃耕不同时间的撂荒地,研究了各区域中物种的丰富度指数和物种均匀度指数(指群落中物种在空间上分布的均匀程度),结果如下图所示,下列叙述正确的是( )

A.应参照第9年的群落结构来恢复黄土丘陵区的植被

B.物种均匀度指数不能反映群落的空间结构

C.物种丰富度可以代表该区域的生物多样性

D.该地区植被具有科学研究和保持水土的作用,这体现了生物多样性的直接价值

解析:选A。据图分析可知,第9年时该区域的物种丰富度和物种均匀度均最高,故应参照此时的群落结构来恢复黄土丘陵区的植被,A正确;由题干信息可知,物种均匀度指数是指群落中物种在空间上分布的均匀程度,故物种均匀度指数可反映群落的空间结构,B错误;生物多样性包括基因多样性、物种多样性和生态系统多样性,仅有物种丰富度不能代表该区域的生物多样性,C错误;植被具有科学研究的价值,属于生物多样性的直接价值,保持水土的作用体现了生物多样性的间接价值,D错误。

三、非选择题(本题包括4小题,共46分)

13.(12分)下图表示草原上某野兔种群数量的变化(K0表示野兔种群在无天敌进入时的环境容纳量),请分析并回答相关问题。

(1)图中O→b时段内野兔的死亡率__________(填“大于”“等于”或“小于”)出生率,此阶段该种群的年龄组成最可能为________型。

(2)某种天敌在图中标注的某个时间点迁入,一段时间后,野兔种群数量达到相对稳定状态,则该时间点最可能是________。在捕食压力下,野兔种群的环境容纳量降至________之间。

(3)用标志重捕法调查该草原上某区域的种群数量时,若部分标记个体的标记物不慎脱落,则导致调查结果________(填“偏高”或“偏低”);对捕获的野兔进行性别比例调查,发现其雌雄比例稍大于1,该比例________(填“有利”或“不利”)于种群增长。

(4)该草原随着环境的不断变化,此后可能慢慢长出小灌木丛,甚至有可能继续演替出森林,整个过程属于____________演替。过程中不断出现新的优势种群,这主要体现了不同植被物种对________的竞争能力不同。研究表明某种生物可以提高人体的免疫力和抵抗力,这体现了生物多样性的__________价值。

解析:(1)分析图示可知,O→b时段内野兔的种群数量一直增加,死亡率小于出生率;此阶段种群的年龄组成最可能是增长型。(2)根据图示可知,野兔在开始时数量连续增长,从c点后种群数量上升速率减慢,说明环境阻力加大,所以最可能是在c点时天敌侵入;根据图示可知,种群数量呈“S”型增长,在捕食压力下,野兔种群的环境容纳量降至K2~K3之间。(3)标志重捕法计算公式:种群中个体数(N)/标记个体数=重捕个体数/重捕中被标记的个体数。用标志重捕法调查该区的种群数量时,若部分标记个体的标记物不慎脱落,则导致重捕中被标记的个体数偏少,最终导致调查结果偏高;雌雄比例稍大于1,该比例条件下,出生率会增高,有利于种群增长。(4)草原随着环境的不断变化,此后可能慢慢长出小灌木丛,甚至有可能继续演替出森林,整个过程属于次生演替;植被对阳光的竞争能力不断增强,原有的植被优势种群会被替换;某种生物可以提高人体的免疫力和抵抗力,说明该植物有药用价值,药用价值属于生物多样性的直接价值。

答案:(1)小于 增长 (2)c K2~K3 (3)偏高

有利 (4)次生 阳光 直接

14.(10分)某城市河流由于生活污水和工业废水的排入,水质逐渐恶化。经过治理后,河水又恢复了清澈。如下图A表示该河流的能量金字塔(甲、乙、丙为3种鱼,丁为1 种水鸟,甲不摄食藻类,箭头指示能量流动方向),下图B表示部分能量流动关系(图中数字表示同化的能量)。请回答下列问题:

(1)该河流生态系统的结构包括______________________________。图A所示食物网中,初级消费者是____________,它们的种间关系是____________________。

(2)根据图A分析,除了图B中已经标出的能量去向之外,乙的能量去向还有_______________________________________________________________

________________________________________________________________。

(3)结合图B分析,图A食物网中第一营养级到第二营养级能量的传递效率________(填“=”或“≠”)7.6%,原因是_______________________________

______________________________________________________________。

(4)从生态学角度解释,污染物排放导致水质恶化的原因主要是

__________________________________________________________________

________________________________________________________________。

解析:(1)生态系统的结构包括组成成分和营养结构;据图A可知初级消费者是第二营养级即甲和乙,它们之间存在竞争关系。(2)图B中已经标出的能量有流入丙和流入分解者的能量,乙的能量去向还有流入丁和自身呼吸作用消耗以热能的形式散失的能量。(3)由于第二营养级包括甲和乙,所以计算第一营养级到第二营养级能量的传递效率应为两营养级同化量的比值,而甲的同化量未知,只根据乙的同化量计算出的传递效率为7.6%,所以第一营养级到第二营养级能量的传递效率大于7.6%。(4)从生态学角度解释,污染物排放导致水质恶化的主要原因是污染物超过了生态系统的自我调节能力。

答案:(1)组成成分和营养结构(或组成成分、食物链和食物网) 甲、乙 竞争

(2)传递给丁、自身呼吸以热能的形式散失

(3)≠ 乙的同化量并不等于第二营养级的同化量(或能量传递效率等于两相邻营养级的同化量的比值,第二营养级不只有乙;或甲和乙都是第二营养级)

(4)河流生态系统自我调节能力有限

15.(12分)为发展农村农业经济的同时又保护环境,农业专家设计了如下生态农业模式,请分析并回答下列问题:

(1)推动该生态系统物质循环的能量有____________________________________________________________,从能量流动的角度分析,建立该生态系统的目的是______________________________

_____________________________________________________________。

(2)碳在生物群落内部以__________________的形式流动。食用菌在该生态系统中的作用是____________________________________________________

______________________________________________________________。

(3)在农业生产中为减少农药对环境的污染,人们可利用一些特殊的化学物质扰乱某些动物的雌雄交配,降低有害动物种群的__________,从而降低种群密度,这属于__________防治。

解析:(1)生产者(农作物)固定的能量是流入生态系统的总能量,对于人工生态系统来讲还包括人工投入的有机物中的能量,所以推动该生态系统物质循环的能量包括生产者(农作物)光合作用固定的太阳能和投入的饲料所含有机物中的化学能,从能量流动的角度分析,该生态系统的建立实现了能量的多级利用,进而提高了生态系统中的能量利用率。(2)碳在生物群落内部以含碳有机物的形式流动,而碳循环是以二氧化碳的形式在无机环境和生物群落之间不断往复循环的,食用菌是该生态系统中的分解者,能将植物枯枝败叶及遗体和沼渣中的有机物分解为无机物(返回无机环境),供植物吸收利用。(3)在农业生产中,人们可利用一些特殊的化学物质扰乱某些动物的雌雄交配,降低了有害动物种群的出生率,从而降低种群密度,进而达到了防治有害动物的目的,这属于生物防治。

答案:(1)生产者(农作物)光合作用固定的太阳能和投入的饲料所含有机物中的化学能 实现能量的多级利用,提高能量的利用率

(2)(含碳)有机物 将植物枯枝败叶及遗体和沼渣中的有机物分解为无机物(返回无机环境)

(3)出生率 生物

16.(12分)(2021·广东东莞高三期中)虾虎鱼的运动能力有限,仅能根据海水温度及盐度的变化做短距离运动,是渤海除鲽类之外几乎所有大型底层鱼类的食物。某海洋研究所为开展莱州湾生态修复工作提供基础依据对莱州湾虾虎鱼的分布和生物学特征进行了研究,结果如下。图1是莱州湾虾虎鱼质量密度和数量密度的季节变化,图2是莱州湾虾虎鱼质量密度和数量密度占鱼类比例。请分析并回答下列问题:

(1)虾虎鱼在生态系统的成分中属于__________,其处在底栖食物链的一个中继地位,有着十分重要的生态学作用,体现了生物多样性的____________价值。

(2)调查区域布设20个调查站位,在春、夏、秋、冬四个季节进行底拖网调查,调查过程需要控制______________________均相同。

(3)据图1分析,虾虎鱼的质量密度和数量密度在________________________期间逐渐减少,夏季莱州湾海域的虾虎鱼以__________(填“幼鱼”或“成鱼”)为主。

(4)据图2分析,虾虎鱼质量密度和数量密度分别在____________________季占鱼类的比例最低,冬季虾虎鱼质量密度和数量密度占鱼类比例均较高的原因是

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________________________________________________________________。

解析:(1)虾虎鱼为异养动物,在生态系统的成分中属于消费者,其在食物链中所具有的生态学作用,体现了生物多样性的间接价值。(2)在春、夏、秋、冬四个季节进行底拖网调查,自变量是季节的不同,调查过程中需要控制网口大小、拖速等无关变量均相同。(3)由图1可知,虾虎鱼的质量密度和数量密度在夏季至次年春季期间逐渐减少,在春季最低,在夏季最高,说明在夏季莱州湾海域的虾虎鱼以幼鱼为主。(4)据图2分析,虾虎鱼质量密度和数量密度分别在春季和秋季占鱼类的比例最低。虾虎鱼的运动能力有限,仅能根据海水温度及盐度的变化做短距离运动,据此可知冬季虾虎鱼质量密度和数量密度占鱼类比例均较高的原因是水温变冷,洄游鱼类离开莱州湾至越冬场过冬,虾虎鱼无远距离运动能力所占比例升高,成为绝对优势种。

答案:(1)消费者 间接

(2)网口大小、拖速等

(3)夏季至次年春季 幼鱼

(4)春季和秋 水温变冷,洄游鱼类离开莱州湾至越冬场过冬,虾虎鱼无远距离运动能力所占比例升高,成为绝对优势种

生物与环境

(时间:45分钟 分值:100分)

一、选择题(本题包括9小题,每小题4分,共36分)

1.(2021·广东梅州高三适应性考试)某种细菌(Z)能依赖其细胞膜上的H+载体将胞内的H+排出,该过程需要消耗ATP。研究者得到该细菌H+载体结构改变的一种突变体(T),并比较了Z、T分别纯培养时细菌数量和培养液pH的变化规律,结果如下图所示。下列相关分析正确的是( )

A.Z菌群呈“S”型增长,在此过程中其种群增长速率先增大后减小

B.T细菌可能是H+载体功能增强的一种突变体

C.改善Z细菌的生存环境,由于受到环境承载能力的限制种群数量不会上升

D.细菌种群数量最大时所对应培养液的pH为其生长的最适pH

解析:选A。据图分析可知,Z菌群呈“S”型增长,在此过程中其种群增长速率先增大后减小,A正确;根据题图分析可知,T细菌可能是H+载体功能降低的一种突变体,B错误;改善Z细菌的生存环境,其种群数量可能会有所上升,C错误;细菌种群增长速率最大时所对应培养液的pH为其生长的最适pH,D错误。

2.(2021·广东梅州高三质检)下列关于种群的叙述,正确的是( )

A.年龄组成决定种群密度

B.将有害动物的种群数量控制在约K/2

C.种群密度与种群数量增加速率不成正比

D.种群数量增加时,该种群的自然增长率大于1

解析:选C。决定种群密度的因素是出生率和死亡率、迁入率和迁出率,年龄组成是通过判断出生率和死亡率的大小从而预测种群密度的变化,A错误;在K/2时种群增长速率最大,所以需要将有害动物的种群数量控制在K/2以下,B错误;随着种群密度的增大,种群增长速率先增大后减小,在K/2时达到最大,C正确;增长率=(Nt+1-Nt)/Nt,只要增长率大于0,种群数量就在增加,D错误。

3.(2021·广东中山高三期末)一个无人管理的小水塘会慢慢变小、变浅,成为一个小沼泽地,然后慢慢变成一片灌木丛,下列关于该演替过程的叙述,错误的是( )

A.演替过程是优势种不断被取代的过程

B.该群落的演替一定能发展到森林阶段

C.人类活动会改变演替的方向和速度

D.各个种群的K值不一定都在上升

解析:选B。演替过程中,优势种不断被取代,A正确;该群落的演替能否到达森林阶段取决于环境条件,如缺水等恶劣的环境条件就无法达到森林阶段,B错误;人类活动会改变自然演替的方向和速度,C正确;各个种群的K值会随环境条件改变,不一定都在上升,D正确。

4.欧亚苔原生态系统的旅鼠以苔草为主要食物。苔草被旅鼠大量啃食时,可产生胰蛋白酶抑制因子,抑制旅鼠消化道内蛋白质的水解,减少旅鼠小肠上皮细胞对氨基酸的吸收,即苔草的“化学防御”。下图为某一时期旅鼠种群密度与苔草化学防御水平的研究结果。下列相关叙述错误的是( )

A.苔草属于生产者,其种群增长受其自身密度制约

B.可推测此前一段时间样地一中旅鼠种群密度过高

C.可预测样地三中的苔草化学防御水平此后将会降低

D.苔草化学防御水平的变化有助于维持苔原生态系统的稳态

解析:选C。苔草是植物,属于生产者,其种群增长受光照、温度和自身密度等因素制约,A正确;据题干可知,样地一中苔草的化学防御水平最高,可推测此前一段时间旅鼠种群密度过高,B正确;据题图样地三中旅鼠种群密度较高可预测,样地三中的苔草化学防御水平此后将会提高,C错误;苔草化学防御水平的变化有利于调节种间关系,有助于维持苔原生态系统的稳态,D正确。

5.丛枝菌根(AM)是一种土壤生态系统中同时具有植物根系和微生物特性的结构,它由AM真菌与陆生维管植物根系形成,能够增强宿主植物对土壤中重金属的耐受性。下列相关叙述正确的是( )

A.丛枝菌根在生态系统中可以充当生产者

B.AM真菌可为植物提供多糖、矿质元素、水等直接吸收的营养物质

C.AM真菌的拟核中可能存在与重金属离子代谢过程相关的基因

D.AM真菌与宿主植物的关系是互利共生,是共同进化的结果

解析:选D。丛枝菌根由AM真菌与陆生维管植物根系形成,不能进行光合作用,不属于生产者,A错误;植物为AM真菌提供糖类、矿质元素和水分等营养物质,B错误;AM真菌属于真核细胞,不存在拟核,C错误; 根据题干分析可知,AM真菌与宿主植物的关系是互利共生,是二者相互选择、共同进化的结果,D正确。

6.

右图为某人工鱼塘的主要能量流动图解,其中a、b、c、d为相关鱼的能量同化量。下列叙述正确的是( )

A.用标志重捕法调査甲种鱼的种群密度时,网眼太大常使调査值偏大

B.乙种鱼中不同个体在鱼塘不同水层觅食,不能体现群落在垂直方向上合理利用资源

C.若除去乙种鱼和增加投放饲料,则甲种鱼会在鱼塘中呈现“J”型数量增长

D.据图分析甲种鱼和乙种鱼间的能量传递效率为[(b+d)/(a+c)]×100%

解析:选B。用标志重捕法调查甲种鱼的种群密度时,网眼太大常使小鱼不能被捕捞,进而导致调查值偏小,A错误;乙种鱼中不同个体在鱼塘不同水层觅食,但不能体现群落的垂直结构,B正确;若除去乙种鱼和增加投放饲料,则甲种鱼的食物非常充足,但是生存空间是有限的,因此甲种鱼在鱼塘中将呈现“S”型数量增长,C错误;据图分析可知,甲种鱼和乙种鱼间的能量传递效率为[b/(a+c)]×100%,D错误。

7.(2021·山东烟台高三适应性考试)科研人员对某山林植被的种群密度进行调查后,对阳坡的物种生态位重叠(即两个物种在同一资源状态上的相遇频率)变化进行分析的结果如下表所示,下列说法正确的是( )

种名 山桃 丁香 油松 刺槐

山桃 1 0.124 0.125 0.148

丁香 0.124 1 0.734 0.761

油松 0.125 0.734 1 0.884

刺槐 0.148 0.761 0.884 1

A.适当砍伐,可以改变山桃种群的水平结构,从而减少竞争

B.习性相似物种的生活区域重叠得越多,对资源的利用越充分

C.根据表中数据可知,阳坡群落物种中竞争最激烈的是油松和刺槐

D.该山林生态系统中最高营养级的同化量最终有三个去向:以热能的形式散失,用于生长、发育和繁殖,流向分解者

解析:选C。水平结构是群落的空间结构,不属于种群水平上研究的内容,A错误;习性相似物种的生活区域重叠得越多,对资源的利用越不充分,B错误;据表中数据可知,阳坡群落物种中竞争最激烈的是油松和刺槐,因为这两种植物的生态位重叠最大,C正确;流向分解者的能量属于用于生长、发育和繁殖的能量的一部分,D错误。

8.下列关于生态系统信息传递的叙述,错误的是( )

A.信息传递具有维持生态系统稳定性的作用

B.生态系统的反馈调节必须依赖于生态系统的信息传递

C.生态系统中用于传递的信息都是由生物成分产生的

D.生物之间的捕食关系是通过信息传递实现的

解析:选C。信息传递可以调节种间关系,维持生态系统稳定性,A正确;生态系统的反馈调节必须依赖于生态系统的信息传递,B正确;生态系统中用于传递的信息不一定是由生物成分产生的,C错误;具有捕食关系的生物可以根据气味或颜色等信息进行捕食或躲避猎捕,D正确。

9.下图表示某林区在遭受大火烧毁后草本植物、灌木和乔木植物的恢复情况。下列有关叙述正确的是( )

A.林区恢复过程中物种多样性程度不断提高,抵抗力稳定性不断增强

B.该地区植物类群的变化情况是草本植物被灌木取代,灌木又被乔木取代

C.2001年该地区的草本植物占优势,群落尚未形成垂直结构

D.该过程属于次生演替,是原有物种的恢复过程

解析:选A。结合柱形图可知,林区恢复过程中物种数目增多,抵抗力稳定性增强,A正确;该地区恢复的过程中,会发生优势取代,但不是取而代之,B错误;2001年该地区已经形成垂直结构,C错误;该过程属于次生演替,会产生新物种,D错误。

二、选择题(本题包括3小题,每小题6分,共18分)

10.(2021·广东中山高三一模)中国赛罕坝林场建设者荣获2017年联合国环保最高荣誉——“地球卫士奖”。塞罕坝曾被称作“千里松林”,但由于过度采伐,成为荒原。经林场建设者们的设计和努力创造了荒原变林海的奇迹。2019年,中国“蚂蚁森林”项目再获此殊荣。下列说法错误的是( )

A.生态系统的自我调节能力是有一定限度的

B.对森林采用科学合理的间伐,可提高其恢复力稳定性

C.生态环境问题具有全球性,需要全人类的关注和合作

D.人类活动往往会使群落演替按照不同于自然演替的速度和方向进行

解析:选B。塞罕坝曾被称作“千里松林”,但由于过度采伐,成为荒原,这一事实说明生态系统的自我调节能力是有一定限度的,A正确;对森林采用科学合理的间伐,可提高其自我调节能力,B错误;生态环境是人类赖以生存的物质基础,故生态环境问题具有全球性,需要全人类的关注和合作,C正确;人类活动能够改变群落演替的方向和速度,因此可知人类活动往往会使群落演替按照不同于自然演替的速度和方向进行,D正确。

11.(2021·安徽江淮十校高三联考)某农场中甲、乙、丙三种生物归属于三个营养级,三者的数量变化曲线(不都是消费者)如下图1所示;该农场中的能量流动简图如下图2所示,其中a2和b3分别为第二、三营养级从上一营养级同化的能量。d1和d2为摄入的饲料量。下列相关叙述正确的是( )

A.甲、乙、丙构成了农场的营养结构,碳循环沿着甲、乙、丙进行

B.图1中丙、乙分别属于第二、三营养级,且乙和丙的种间关系为捕食

C.图2中第二、三营养级粪便中的能量分别属于a3、b2

D.该农场中第一和第二营养级之间的能量传递效率为(a2+d1)/(a1+a2+a3)×100%

解析:选C。生态系统的营养结构是指食物链和食物网,甲、乙、丙三种生物属于三个营养级,三者不都是消费者,据图可知,甲为生产者,乙、丙为消费者,碳循环发生于无机环境和生物群落之间,碳元素主要以有机物为载体,沿食物链进行传递,A错误;据图可知,甲为生产者,乙、丙之间先升先降的为被捕食者,所以食物链为甲→乙→丙,乙为第二营养级,丙为第三营养级,B错误;某营养级粪便中的能量是其没有同化的能量,属于上一营养级同化的能量中流向分解者的一部分,因此图2中第二营养级粪便中的能量属于a3,同理,第三营养级粪便中的能量属于b2,C正确;第一、二营养级之间的能量传递效率为a2/(a1+a2+a3)×100%,D错误。

12.(2021·湖南长沙高三检测)为给黄土丘陵弃耕区植被的自然恢复提供科学依据,某研究团队在黄土丘陵弃耕区选择了弃耕不同时间的撂荒地,研究了各区域中物种的丰富度指数和物种均匀度指数(指群落中物种在空间上分布的均匀程度),结果如下图所示,下列叙述正确的是( )

A.应参照第9年的群落结构来恢复黄土丘陵区的植被

B.物种均匀度指数不能反映群落的空间结构

C.物种丰富度可以代表该区域的生物多样性

D.该地区植被具有科学研究和保持水土的作用,这体现了生物多样性的直接价值

解析:选A。据图分析可知,第9年时该区域的物种丰富度和物种均匀度均最高,故应参照此时的群落结构来恢复黄土丘陵区的植被,A正确;由题干信息可知,物种均匀度指数是指群落中物种在空间上分布的均匀程度,故物种均匀度指数可反映群落的空间结构,B错误;生物多样性包括基因多样性、物种多样性和生态系统多样性,仅有物种丰富度不能代表该区域的生物多样性,C错误;植被具有科学研究的价值,属于生物多样性的直接价值,保持水土的作用体现了生物多样性的间接价值,D错误。

三、非选择题(本题包括4小题,共46分)

13.(12分)下图表示草原上某野兔种群数量的变化(K0表示野兔种群在无天敌进入时的环境容纳量),请分析并回答相关问题。

(1)图中O→b时段内野兔的死亡率__________(填“大于”“等于”或“小于”)出生率,此阶段该种群的年龄组成最可能为________型。

(2)某种天敌在图中标注的某个时间点迁入,一段时间后,野兔种群数量达到相对稳定状态,则该时间点最可能是________。在捕食压力下,野兔种群的环境容纳量降至________之间。

(3)用标志重捕法调查该草原上某区域的种群数量时,若部分标记个体的标记物不慎脱落,则导致调查结果________(填“偏高”或“偏低”);对捕获的野兔进行性别比例调查,发现其雌雄比例稍大于1,该比例________(填“有利”或“不利”)于种群增长。

(4)该草原随着环境的不断变化,此后可能慢慢长出小灌木丛,甚至有可能继续演替出森林,整个过程属于____________演替。过程中不断出现新的优势种群,这主要体现了不同植被物种对________的竞争能力不同。研究表明某种生物可以提高人体的免疫力和抵抗力,这体现了生物多样性的__________价值。

解析:(1)分析图示可知,O→b时段内野兔的种群数量一直增加,死亡率小于出生率;此阶段种群的年龄组成最可能是增长型。(2)根据图示可知,野兔在开始时数量连续增长,从c点后种群数量上升速率减慢,说明环境阻力加大,所以最可能是在c点时天敌侵入;根据图示可知,种群数量呈“S”型增长,在捕食压力下,野兔种群的环境容纳量降至K2~K3之间。(3)标志重捕法计算公式:种群中个体数(N)/标记个体数=重捕个体数/重捕中被标记的个体数。用标志重捕法调查该区的种群数量时,若部分标记个体的标记物不慎脱落,则导致重捕中被标记的个体数偏少,最终导致调查结果偏高;雌雄比例稍大于1,该比例条件下,出生率会增高,有利于种群增长。(4)草原随着环境的不断变化,此后可能慢慢长出小灌木丛,甚至有可能继续演替出森林,整个过程属于次生演替;植被对阳光的竞争能力不断增强,原有的植被优势种群会被替换;某种生物可以提高人体的免疫力和抵抗力,说明该植物有药用价值,药用价值属于生物多样性的直接价值。

答案:(1)小于 增长 (2)c K2~K3 (3)偏高

有利 (4)次生 阳光 直接

14.(10分)某城市河流由于生活污水和工业废水的排入,水质逐渐恶化。经过治理后,河水又恢复了清澈。如下图A表示该河流的能量金字塔(甲、乙、丙为3种鱼,丁为1 种水鸟,甲不摄食藻类,箭头指示能量流动方向),下图B表示部分能量流动关系(图中数字表示同化的能量)。请回答下列问题:

(1)该河流生态系统的结构包括______________________________。图A所示食物网中,初级消费者是____________,它们的种间关系是____________________。

(2)根据图A分析,除了图B中已经标出的能量去向之外,乙的能量去向还有_______________________________________________________________

________________________________________________________________。

(3)结合图B分析,图A食物网中第一营养级到第二营养级能量的传递效率________(填“=”或“≠”)7.6%,原因是_______________________________

______________________________________________________________。

(4)从生态学角度解释,污染物排放导致水质恶化的原因主要是

__________________________________________________________________

________________________________________________________________。

解析:(1)生态系统的结构包括组成成分和营养结构;据图A可知初级消费者是第二营养级即甲和乙,它们之间存在竞争关系。(2)图B中已经标出的能量有流入丙和流入分解者的能量,乙的能量去向还有流入丁和自身呼吸作用消耗以热能的形式散失的能量。(3)由于第二营养级包括甲和乙,所以计算第一营养级到第二营养级能量的传递效率应为两营养级同化量的比值,而甲的同化量未知,只根据乙的同化量计算出的传递效率为7.6%,所以第一营养级到第二营养级能量的传递效率大于7.6%。(4)从生态学角度解释,污染物排放导致水质恶化的主要原因是污染物超过了生态系统的自我调节能力。

答案:(1)组成成分和营养结构(或组成成分、食物链和食物网) 甲、乙 竞争

(2)传递给丁、自身呼吸以热能的形式散失

(3)≠ 乙的同化量并不等于第二营养级的同化量(或能量传递效率等于两相邻营养级的同化量的比值,第二营养级不只有乙;或甲和乙都是第二营养级)

(4)河流生态系统自我调节能力有限

15.(12分)为发展农村农业经济的同时又保护环境,农业专家设计了如下生态农业模式,请分析并回答下列问题:

(1)推动该生态系统物质循环的能量有____________________________________________________________,从能量流动的角度分析,建立该生态系统的目的是______________________________

_____________________________________________________________。

(2)碳在生物群落内部以__________________的形式流动。食用菌在该生态系统中的作用是____________________________________________________

______________________________________________________________。

(3)在农业生产中为减少农药对环境的污染,人们可利用一些特殊的化学物质扰乱某些动物的雌雄交配,降低有害动物种群的__________,从而降低种群密度,这属于__________防治。

解析:(1)生产者(农作物)固定的能量是流入生态系统的总能量,对于人工生态系统来讲还包括人工投入的有机物中的能量,所以推动该生态系统物质循环的能量包括生产者(农作物)光合作用固定的太阳能和投入的饲料所含有机物中的化学能,从能量流动的角度分析,该生态系统的建立实现了能量的多级利用,进而提高了生态系统中的能量利用率。(2)碳在生物群落内部以含碳有机物的形式流动,而碳循环是以二氧化碳的形式在无机环境和生物群落之间不断往复循环的,食用菌是该生态系统中的分解者,能将植物枯枝败叶及遗体和沼渣中的有机物分解为无机物(返回无机环境),供植物吸收利用。(3)在农业生产中,人们可利用一些特殊的化学物质扰乱某些动物的雌雄交配,降低了有害动物种群的出生率,从而降低种群密度,进而达到了防治有害动物的目的,这属于生物防治。

答案:(1)生产者(农作物)光合作用固定的太阳能和投入的饲料所含有机物中的化学能 实现能量的多级利用,提高能量的利用率

(2)(含碳)有机物 将植物枯枝败叶及遗体和沼渣中的有机物分解为无机物(返回无机环境)

(3)出生率 生物

16.(12分)(2021·广东东莞高三期中)虾虎鱼的运动能力有限,仅能根据海水温度及盐度的变化做短距离运动,是渤海除鲽类之外几乎所有大型底层鱼类的食物。某海洋研究所为开展莱州湾生态修复工作提供基础依据对莱州湾虾虎鱼的分布和生物学特征进行了研究,结果如下。图1是莱州湾虾虎鱼质量密度和数量密度的季节变化,图2是莱州湾虾虎鱼质量密度和数量密度占鱼类比例。请分析并回答下列问题:

(1)虾虎鱼在生态系统的成分中属于__________,其处在底栖食物链的一个中继地位,有着十分重要的生态学作用,体现了生物多样性的____________价值。

(2)调查区域布设20个调查站位,在春、夏、秋、冬四个季节进行底拖网调查,调查过程需要控制______________________均相同。

(3)据图1分析,虾虎鱼的质量密度和数量密度在________________________期间逐渐减少,夏季莱州湾海域的虾虎鱼以__________(填“幼鱼”或“成鱼”)为主。

(4)据图2分析,虾虎鱼质量密度和数量密度分别在____________________季占鱼类的比例最低,冬季虾虎鱼质量密度和数量密度占鱼类比例均较高的原因是

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________________________________________________________________。

解析:(1)虾虎鱼为异养动物,在生态系统的成分中属于消费者,其在食物链中所具有的生态学作用,体现了生物多样性的间接价值。(2)在春、夏、秋、冬四个季节进行底拖网调查,自变量是季节的不同,调查过程中需要控制网口大小、拖速等无关变量均相同。(3)由图1可知,虾虎鱼的质量密度和数量密度在夏季至次年春季期间逐渐减少,在春季最低,在夏季最高,说明在夏季莱州湾海域的虾虎鱼以幼鱼为主。(4)据图2分析,虾虎鱼质量密度和数量密度分别在春季和秋季占鱼类的比例最低。虾虎鱼的运动能力有限,仅能根据海水温度及盐度的变化做短距离运动,据此可知冬季虾虎鱼质量密度和数量密度占鱼类比例均较高的原因是水温变冷,洄游鱼类离开莱州湾至越冬场过冬,虾虎鱼无远距离运动能力所占比例升高,成为绝对优势种。

答案:(1)消费者 间接

(2)网口大小、拖速等

(3)夏季至次年春季 幼鱼

(4)春季和秋 水温变冷,洄游鱼类离开莱州湾至越冬场过冬,虾虎鱼无远距离运动能力所占比例升高,成为绝对优势种

同课章节目录

- 第1章 人体的内环境与稳态

- 第1节 细胞生活的环境

- 第2节 内环境稳态的重要性

- 第2章 动物和人体生命活动的调节

- 第1节 通过神经系统的调节

- 第2节 通过激素的调节

- 第3节 神经调节与体液调节的关系

- 第4节 免疫调节

- 第3章 植物的激素调节

- 第1节 植物生长素的发现

- 第2节 生长素的生理作用

- 第3节 其他植物激素

- 第4章 种群和群落

- 第1节 种群的特征

- 第2节 种群数量的变化

- 第3节 群落的结构

- 第4节 群落的演替

- 第5章 生态系统及其稳定性

- 第1节 生态系统的结构

- 第2节 生态系统的能量流动

- 第3节 生态系统的物质循环

- 第4节 生态系统的信息传递

- 第5节 生态系统的稳定性

- 第6章 生态环境的保护

- 第1节 人口增长对生态环境的影响

- 第2节 保护我们共同的家园