2021—2022学年部编版语文八年级上册第17课《昆明的雨》教学设计

文档属性

| 名称 | 2021—2022学年部编版语文八年级上册第17课《昆明的雨》教学设计 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 22.4KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-01-03 15:52:05 | ||

图片预览

文档简介

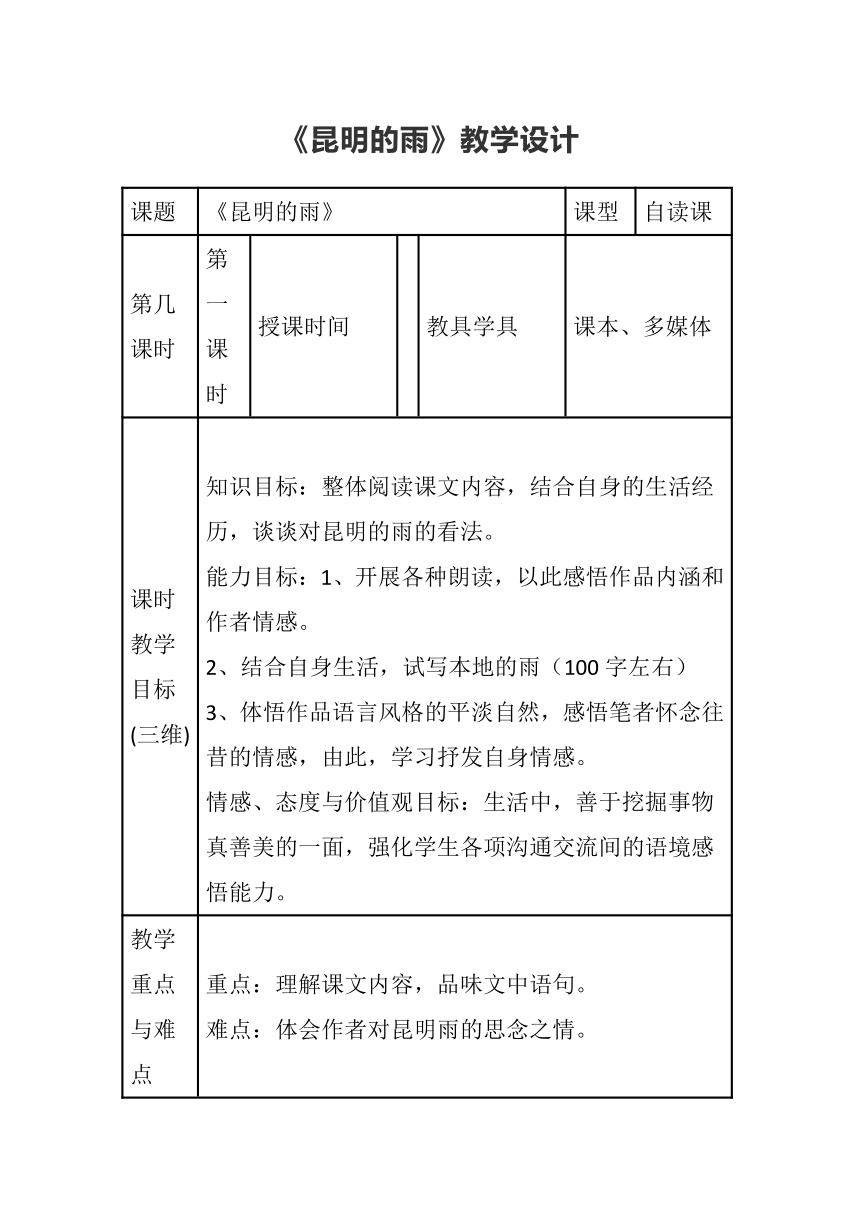

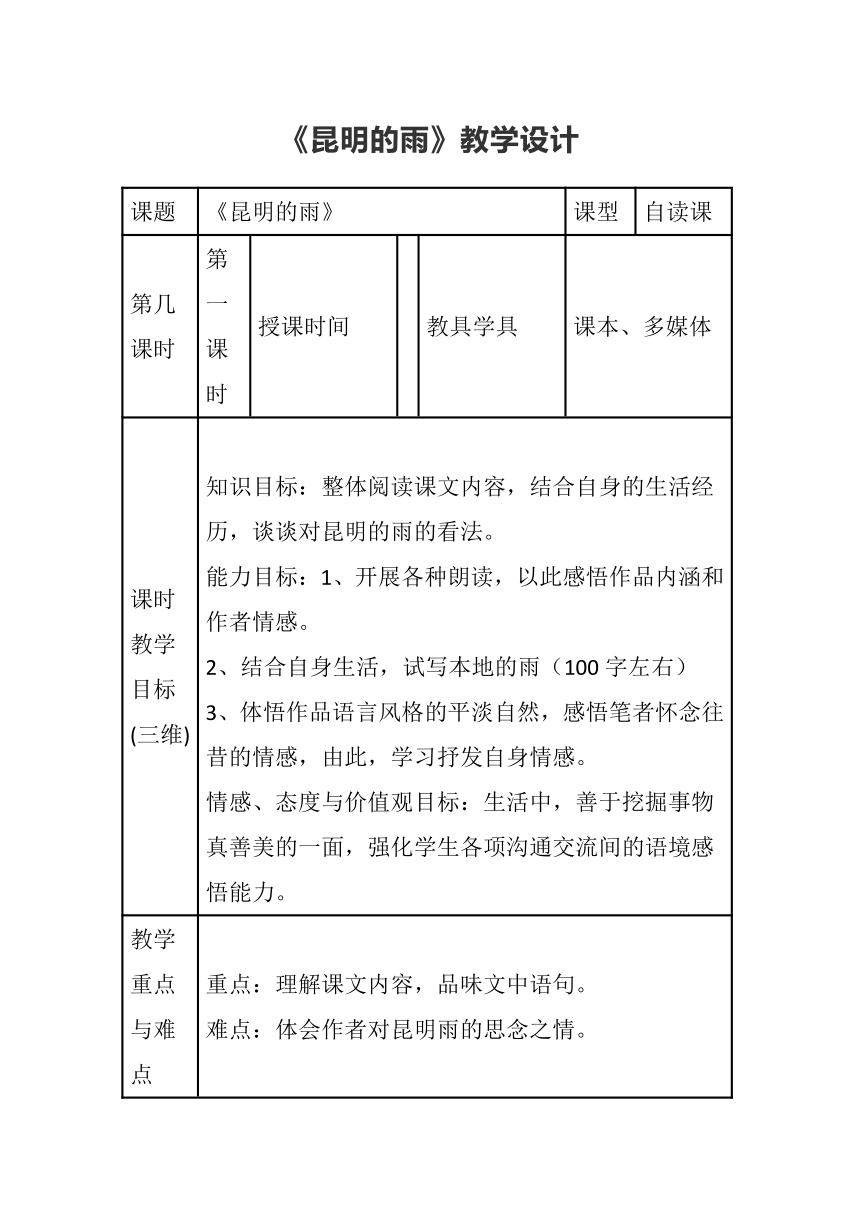

《昆明的雨》教学设计

课题 《昆明的雨》 课型 自读课

第几课时 第一课时 授课时间 教具学具 课本、多媒体

课时教学 目标 (三维) 知识目标:整体阅读课文内容,结合自身的生活经历,谈谈对昆明的雨的看法。 能力目标:1、开展各种朗读,以此感悟作品内涵和作者情感。 2、结合自身生活,试写本地的雨(100字左右) 3、体悟作品语言风格的平淡自然,感悟笔者怀念往昔的情感,由此,学习抒发自身情感。 情感、态度与价值观目标:生活中,善于挖掘事物真善美的一面,强化学生各项沟通交流间的语境感悟能力。

教学重点 与难点 重点:理解课文内容,品味文中语句。 难点:体会作者对昆明雨的思念之情。

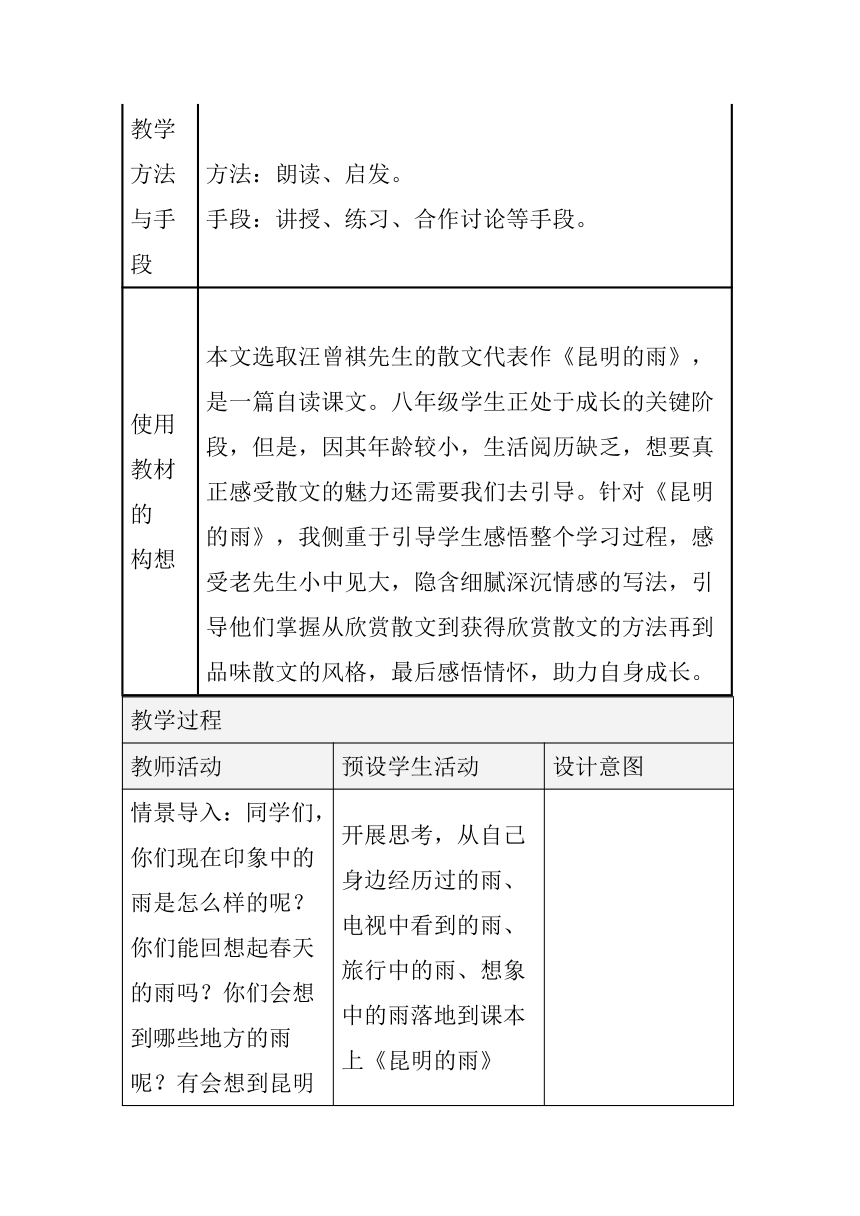

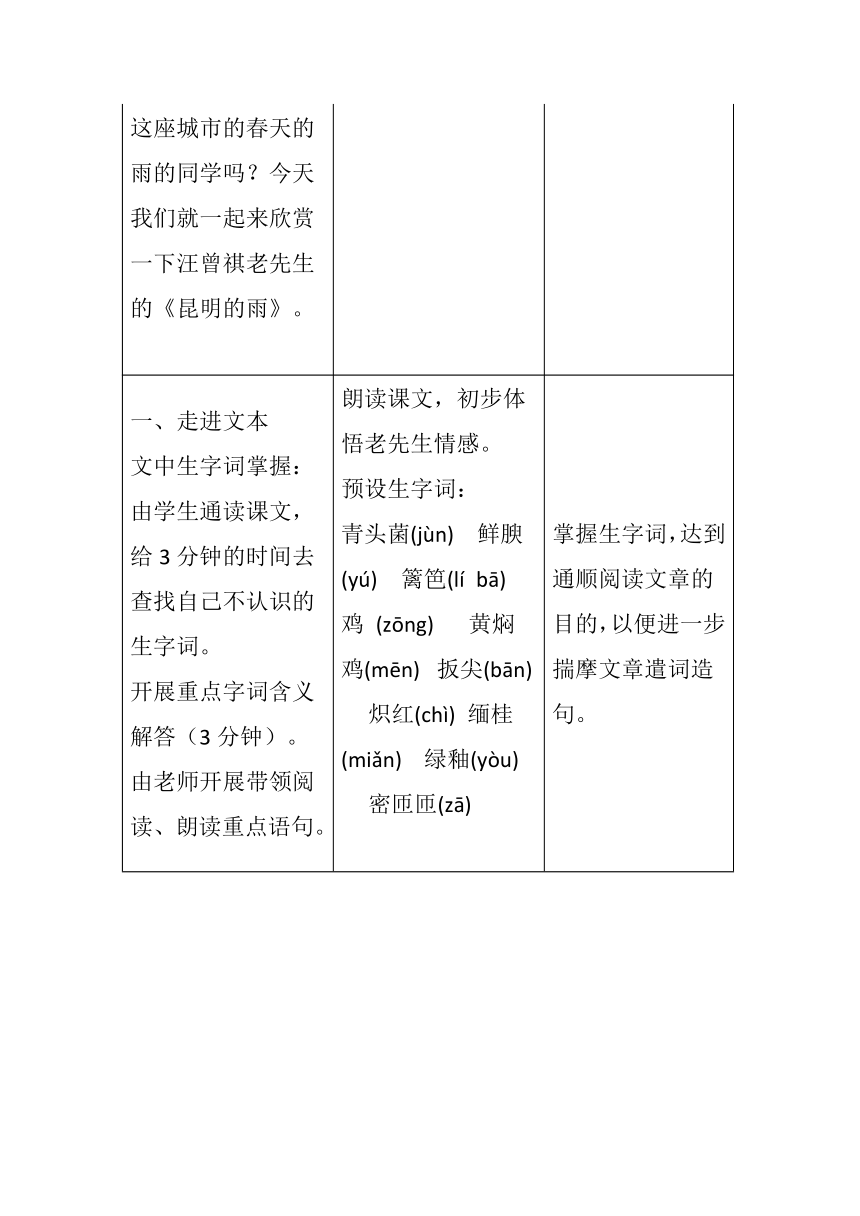

教学方法 与手段 方法:朗读、启发。 手段:讲授、练习、合作讨论等手段。

使用教材的 构想 本文选取汪曾祺先生的散文代表作《昆明的雨》,是一篇自读课文。八年级学生正处于成长的关键阶段,但是,因其年龄较小,生活阅历缺乏,想要真正感受散文的魅力还需要我们去引导。针对《昆明的雨》,我侧重于引导学生感悟整个学习过程,感受老先生小中见大,隐含细腻深沉情感的写法,引导他们掌握从欣赏散文到获得欣赏散文的方法再到品味散文的风格,最后感悟情怀,助力自身成长。

教学过程

教师活动 预设学生活动 设计意图

情景导入:同学们,你们现在印象中的雨是怎么样的呢?你们能回想起春天的雨吗?你们会想到哪些地方的雨呢?有会想到昆明这座城市的春天的雨的同学吗?今天我们就一起来欣赏一下汪曾祺老先生的《昆明的雨》。 开展思考,从自己身边经历过的雨、电视中看到的雨、旅行中的雨、想象中的雨落地到课本上《昆明的雨》

一、走进文本 文中生字词掌握:由学生通读课文,给3分钟的时间去查找自己不认识的生字词。 开展重点字词含义解答(3分钟)。 由老师开展带领阅读、朗读重点语句。 朗读课文,初步体悟老先生情感。 预设生字词: 青头菌(jùn) 鲜腴(yú) 篱笆(lí bā) 鸡 (zōng) 黄焖鸡(mēn) 扳尖(bān) 炽红(chì) 缅桂(miǎn) 绿釉(yòu) 密匝匝(zā) 掌握生字词,达到通顺阅读文章的目的,以便进一步揣摩文章遣词造句。

二、介绍作者 阅读完成后,介绍作者相关信息:汪曾祺(1920—1997)中国当代作家、散文家、戏剧家、京派作家的代表人物,江苏高邮人,被誉为“抒情的人道主义者,中国最后一个纯粹的文人,中国最后一个士大夫”。《昆明的雨》为其散文代表作之一。 初步了解作者来历,有学生在脑海中想象作者作文时的情景。 发挥学生自由想象空间,初步判断作者是在什么情况下写下如此美妙的散文的。

三、内容感知 (一)同学们已经阅读了课文,课文的标题是《昆明的雨》,请问同学们,课文里面还写了有哪些东西呢? 情境构建(情感表达-图画、语音模拟): 抽取学生上台画画,阅读了课文过后,你想象了一副怎样的画面,简单画出你脑海中浮现的画面(简单事物要素即可)。 预设画面:不只是写了雨,还有仙人掌、各种菌子、杨梅、缅桂花等植物,也记述了为宁坤作画、和德熙去小酒馆喝酒的事;还写下了对昆明的民风、人情和当年在那里的生活及动乱年代里少有的宁静、恬然那种状态的想念。 拓宽学生思考范围,不局限与文章标题,同时由此引导出雨与这些东西的关联。

(二)刚才同学们回答了问题,有微小的植物,也有作者一些印象深刻的事情,同学们,你们觉得这些和雨都有关系吗? 情境构建(情感表达-图画、语音模拟): 学生开展讨论,充分想象,进一步对画面补充完善。 预设:他们都与雨是有联系的。比如,杨梅在雨的滋润下,是那样的又黑又红,在雨季的氛围中,卖杨梅的苗族女孩子的声音是那样的柔和。 发散学生思维,充分想象散文所描述的各项意境,逐步引导到对散文整个氛围的感受。

(三)对于昆明的雨,同学们,你们能想到用什么词语来描述呢? 情境构建(情感表达-图画、语音模拟): 思考讨论并回答,回答形式不限,可用图画、肢体语言、声音(雨声大小、是否伴有雷声等)。 同时,与本地的雨进行对比,各抒己见。 让学生选择自己感悟到的词语,也是自己喜欢的词语来表达自己的认知,体现了对学生的尊重与人文关怀。

四、共同研究重点语句,开展情境感悟和表现手法效果赏析。 (1)青头菌比牛肝菌略贵。这种菌子炒熟了也还是浅绿色的,格调比牛肝菌高。 (2)可是下点功夫,把草茎松毛择净,撕成蟹腿肉粗细的丝,和青辣椒同炒,入口便会使你张目结舌:这东西这么好吃?! 老师解析:“格调”在同学心目中是什么呢?大家会不会想出去吃肯德基就是格调呢?那么作者在这里吃的是什么?美味的青头菌啊,同学们,想想那种场景,就像家里妈妈做好你最爱吃的饭菜,色泽非常诱人,香味扑鼻,忍不住食指大动了吧?再想想,有一道美味放在你面前,一吃进嘴里,哇,你不由自主的睁大眼睛,只是大口大口的吃菜,想想,吃货作者在美味面前已经开动了,你还能忍得住吗? 开展分组讨论,由学生结合自己所学的知识,深入对文章、对情境的感悟和赏析。 开展引导:(1)(2)赏析,原文中“格调”“张目结舌”语义思考,联系生活(老先生是美食家?用现在的话说,吃货),贴近学生自己的生活实际,由此,展开深入学习,如何应用平淡自然的语言风格来描述自己的朴实生活场景,进一步发散思维,在这种场景之下,你会想到什么?有什么感受? 有流口水的同学吗? 使用方法:前期黑板上以由学生做好图画,在经过赏析之后,抽取学生选取一幅画面进行情感表达。 赋予文字想象力,通过对文字的再次想象力场景构建,由此增强学生的思考能力及发散思维,同时,结合自身生活中的感受,大家的感受各不相同,为什么老先生能够用简练的文字去描写如此丰富的情感,由此引导学生进一步去体验和学习适合自己的文字风格,进一步拓宽他们思维。

(3)卖杨梅的都是苗族女孩子,戴一顶小花帽子,穿着扳尖的绣了满帮花的鞋,坐在人家阶石的 一角,不时吆唤一声:“卖杨梅——”,声音娇娇的。她们的声音使得昆明雨季的空气更加柔和了 老师解析:苗族女孩是在哪里呢?雨季中的昆明,雨中,女孩子“戴”“穿”“吆唤”一些列动作跃然笔尖,展现出了一种娇美的情态;语句最后,空气更加柔和,这一系列的描述,无不衬托着整个昆明的美,一种柔和的美,这表达了作者的爱,一种对昆明的喜爱、怀念。 开展分组讨论,由学生结合自己所学的知识,深入对文章、对情境的感悟和赏析。 (3)(4)脑中出现小女孩的画面,一种恬静、柔美跃然纸上,仅仅简单的几个字,几句话,老先生为大家创造了无限的想象,为此,有什么收获?精炼简洁的语言描述隽永多味的生活场景,这是对生活有着至深感受的人,真正热爱生活的人才能寄托于深沉的爱写出来的。

(4)一棵木香,爬在架上,把院子遮得严严的。 老师解析:木香爬满了架子,遮得严严的,一个“爬”,一个“遮”,生动的形象浮现出来,为大家营造了一副茂盛的景象,作者是多么喜欢这个环境。 重点感悟作者用词的精炼,简单的两个词语一组合,一副生动的场景就跃然浮现在眼前,是多了的生动美妙。 简洁的语言描述隽永多味的生活,唯有对生活有着至深感受的人,真正热爱生活的人才能寄托于深沉的爱写出来的。

(5)整体赏析: 作者描写了诸多小事物,仙人掌、青头菌、牛肝菌等各类菌子,杨梅、缅桂花等。 “以小见大”,这些载体的渺小,却吸引着作者深沉的眷恋,承载着老先生对昆明深沉的爱,也是老先生热爱生活的一种表现,他们是老先生那双善于发现没得眼睛捕捉到的,串联交织在一起,就形成了我们当前所读的美文。 播放相关的轻音乐,带领学生沉浸于当前的感受中。 此时,老师和学生心灵仿佛被那细细绵绵的雨滴浸润得舒适熨贴;此刻,昆明让人无限神往。 我们再次感受,老先生在画旁题下的那段文字虽长但很有诗情,是对昆明风俗世态的如实描绘,是用一颗真诚的心在感受他所生活过的那片土地,不是故乡却胜过故乡,把全部的爱与真情都融进了那里。

课堂总结 通过这节课的学习说说你的收获。 最终通过以上情境式教学,完成所有教学目标。

三、板书设计

黑板正中书写“雨”字(字体字号偏大) 左侧1/4位置,书写生字词 左侧1/4—右侧1/4位置(即黑板中间),由多名学生画图,画图内容为课本内容中体现的事物,例如:雨、菌子、姑娘、草地等,在场景模拟 针对学生画出的场面,结合以上赏析句子,书写重点词汇,并由此拓展开来,用词的风格 右侧1/4位置,让部分学生用简练的词语书写自己的感受、本地的雨简练词汇表达。

课题 《昆明的雨》 课型 自读课

第几课时 第一课时 授课时间 教具学具 课本、多媒体

课时教学 目标 (三维) 知识目标:整体阅读课文内容,结合自身的生活经历,谈谈对昆明的雨的看法。 能力目标:1、开展各种朗读,以此感悟作品内涵和作者情感。 2、结合自身生活,试写本地的雨(100字左右) 3、体悟作品语言风格的平淡自然,感悟笔者怀念往昔的情感,由此,学习抒发自身情感。 情感、态度与价值观目标:生活中,善于挖掘事物真善美的一面,强化学生各项沟通交流间的语境感悟能力。

教学重点 与难点 重点:理解课文内容,品味文中语句。 难点:体会作者对昆明雨的思念之情。

教学方法 与手段 方法:朗读、启发。 手段:讲授、练习、合作讨论等手段。

使用教材的 构想 本文选取汪曾祺先生的散文代表作《昆明的雨》,是一篇自读课文。八年级学生正处于成长的关键阶段,但是,因其年龄较小,生活阅历缺乏,想要真正感受散文的魅力还需要我们去引导。针对《昆明的雨》,我侧重于引导学生感悟整个学习过程,感受老先生小中见大,隐含细腻深沉情感的写法,引导他们掌握从欣赏散文到获得欣赏散文的方法再到品味散文的风格,最后感悟情怀,助力自身成长。

教学过程

教师活动 预设学生活动 设计意图

情景导入:同学们,你们现在印象中的雨是怎么样的呢?你们能回想起春天的雨吗?你们会想到哪些地方的雨呢?有会想到昆明这座城市的春天的雨的同学吗?今天我们就一起来欣赏一下汪曾祺老先生的《昆明的雨》。 开展思考,从自己身边经历过的雨、电视中看到的雨、旅行中的雨、想象中的雨落地到课本上《昆明的雨》

一、走进文本 文中生字词掌握:由学生通读课文,给3分钟的时间去查找自己不认识的生字词。 开展重点字词含义解答(3分钟)。 由老师开展带领阅读、朗读重点语句。 朗读课文,初步体悟老先生情感。 预设生字词: 青头菌(jùn) 鲜腴(yú) 篱笆(lí bā) 鸡 (zōng) 黄焖鸡(mēn) 扳尖(bān) 炽红(chì) 缅桂(miǎn) 绿釉(yòu) 密匝匝(zā) 掌握生字词,达到通顺阅读文章的目的,以便进一步揣摩文章遣词造句。

二、介绍作者 阅读完成后,介绍作者相关信息:汪曾祺(1920—1997)中国当代作家、散文家、戏剧家、京派作家的代表人物,江苏高邮人,被誉为“抒情的人道主义者,中国最后一个纯粹的文人,中国最后一个士大夫”。《昆明的雨》为其散文代表作之一。 初步了解作者来历,有学生在脑海中想象作者作文时的情景。 发挥学生自由想象空间,初步判断作者是在什么情况下写下如此美妙的散文的。

三、内容感知 (一)同学们已经阅读了课文,课文的标题是《昆明的雨》,请问同学们,课文里面还写了有哪些东西呢? 情境构建(情感表达-图画、语音模拟): 抽取学生上台画画,阅读了课文过后,你想象了一副怎样的画面,简单画出你脑海中浮现的画面(简单事物要素即可)。 预设画面:不只是写了雨,还有仙人掌、各种菌子、杨梅、缅桂花等植物,也记述了为宁坤作画、和德熙去小酒馆喝酒的事;还写下了对昆明的民风、人情和当年在那里的生活及动乱年代里少有的宁静、恬然那种状态的想念。 拓宽学生思考范围,不局限与文章标题,同时由此引导出雨与这些东西的关联。

(二)刚才同学们回答了问题,有微小的植物,也有作者一些印象深刻的事情,同学们,你们觉得这些和雨都有关系吗? 情境构建(情感表达-图画、语音模拟): 学生开展讨论,充分想象,进一步对画面补充完善。 预设:他们都与雨是有联系的。比如,杨梅在雨的滋润下,是那样的又黑又红,在雨季的氛围中,卖杨梅的苗族女孩子的声音是那样的柔和。 发散学生思维,充分想象散文所描述的各项意境,逐步引导到对散文整个氛围的感受。

(三)对于昆明的雨,同学们,你们能想到用什么词语来描述呢? 情境构建(情感表达-图画、语音模拟): 思考讨论并回答,回答形式不限,可用图画、肢体语言、声音(雨声大小、是否伴有雷声等)。 同时,与本地的雨进行对比,各抒己见。 让学生选择自己感悟到的词语,也是自己喜欢的词语来表达自己的认知,体现了对学生的尊重与人文关怀。

四、共同研究重点语句,开展情境感悟和表现手法效果赏析。 (1)青头菌比牛肝菌略贵。这种菌子炒熟了也还是浅绿色的,格调比牛肝菌高。 (2)可是下点功夫,把草茎松毛择净,撕成蟹腿肉粗细的丝,和青辣椒同炒,入口便会使你张目结舌:这东西这么好吃?! 老师解析:“格调”在同学心目中是什么呢?大家会不会想出去吃肯德基就是格调呢?那么作者在这里吃的是什么?美味的青头菌啊,同学们,想想那种场景,就像家里妈妈做好你最爱吃的饭菜,色泽非常诱人,香味扑鼻,忍不住食指大动了吧?再想想,有一道美味放在你面前,一吃进嘴里,哇,你不由自主的睁大眼睛,只是大口大口的吃菜,想想,吃货作者在美味面前已经开动了,你还能忍得住吗? 开展分组讨论,由学生结合自己所学的知识,深入对文章、对情境的感悟和赏析。 开展引导:(1)(2)赏析,原文中“格调”“张目结舌”语义思考,联系生活(老先生是美食家?用现在的话说,吃货),贴近学生自己的生活实际,由此,展开深入学习,如何应用平淡自然的语言风格来描述自己的朴实生活场景,进一步发散思维,在这种场景之下,你会想到什么?有什么感受? 有流口水的同学吗? 使用方法:前期黑板上以由学生做好图画,在经过赏析之后,抽取学生选取一幅画面进行情感表达。 赋予文字想象力,通过对文字的再次想象力场景构建,由此增强学生的思考能力及发散思维,同时,结合自身生活中的感受,大家的感受各不相同,为什么老先生能够用简练的文字去描写如此丰富的情感,由此引导学生进一步去体验和学习适合自己的文字风格,进一步拓宽他们思维。

(3)卖杨梅的都是苗族女孩子,戴一顶小花帽子,穿着扳尖的绣了满帮花的鞋,坐在人家阶石的 一角,不时吆唤一声:“卖杨梅——”,声音娇娇的。她们的声音使得昆明雨季的空气更加柔和了 老师解析:苗族女孩是在哪里呢?雨季中的昆明,雨中,女孩子“戴”“穿”“吆唤”一些列动作跃然笔尖,展现出了一种娇美的情态;语句最后,空气更加柔和,这一系列的描述,无不衬托着整个昆明的美,一种柔和的美,这表达了作者的爱,一种对昆明的喜爱、怀念。 开展分组讨论,由学生结合自己所学的知识,深入对文章、对情境的感悟和赏析。 (3)(4)脑中出现小女孩的画面,一种恬静、柔美跃然纸上,仅仅简单的几个字,几句话,老先生为大家创造了无限的想象,为此,有什么收获?精炼简洁的语言描述隽永多味的生活场景,这是对生活有着至深感受的人,真正热爱生活的人才能寄托于深沉的爱写出来的。

(4)一棵木香,爬在架上,把院子遮得严严的。 老师解析:木香爬满了架子,遮得严严的,一个“爬”,一个“遮”,生动的形象浮现出来,为大家营造了一副茂盛的景象,作者是多么喜欢这个环境。 重点感悟作者用词的精炼,简单的两个词语一组合,一副生动的场景就跃然浮现在眼前,是多了的生动美妙。 简洁的语言描述隽永多味的生活,唯有对生活有着至深感受的人,真正热爱生活的人才能寄托于深沉的爱写出来的。

(5)整体赏析: 作者描写了诸多小事物,仙人掌、青头菌、牛肝菌等各类菌子,杨梅、缅桂花等。 “以小见大”,这些载体的渺小,却吸引着作者深沉的眷恋,承载着老先生对昆明深沉的爱,也是老先生热爱生活的一种表现,他们是老先生那双善于发现没得眼睛捕捉到的,串联交织在一起,就形成了我们当前所读的美文。 播放相关的轻音乐,带领学生沉浸于当前的感受中。 此时,老师和学生心灵仿佛被那细细绵绵的雨滴浸润得舒适熨贴;此刻,昆明让人无限神往。 我们再次感受,老先生在画旁题下的那段文字虽长但很有诗情,是对昆明风俗世态的如实描绘,是用一颗真诚的心在感受他所生活过的那片土地,不是故乡却胜过故乡,把全部的爱与真情都融进了那里。

课堂总结 通过这节课的学习说说你的收获。 最终通过以上情境式教学,完成所有教学目标。

三、板书设计

黑板正中书写“雨”字(字体字号偏大) 左侧1/4位置,书写生字词 左侧1/4—右侧1/4位置(即黑板中间),由多名学生画图,画图内容为课本内容中体现的事物,例如:雨、菌子、姑娘、草地等,在场景模拟 针对学生画出的场面,结合以上赏析句子,书写重点词汇,并由此拓展开来,用词的风格 右侧1/4位置,让部分学生用简练的词语书写自己的感受、本地的雨简练词汇表达。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 消息二则

- 2 首届诺贝尔奖颁发

- 3 “飞天”凌空——跳水姑娘吕伟夺魁记

- 4 一着惊海天——目击我国航母舰载战斗机首架次成功着舰

- 5 国行公祭,为佑世界和平

- 任务二 新闻采访

- 任务三 新闻写作

- 口语交际 讲述

- 第二单元

- 6 藤野先生

- 7 回忆我的母亲

- 8* 列夫·托尔斯泰

- 9* 美丽的颜色

- 写作 学写传记

- 第三单元

- 10 三峡

- 11 短文二篇

- 12* 与朱元思书

- 13 唐诗五首

- 写作 学习描写景物

- 名著导读 《红星照耀中国》:纪实作品的阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 14 背影

- 15 白杨礼赞

- 16* 散文二篇

- 17* 昆明的雨

- 写作 语言要连贯

- 第五单元

- 18 中国石拱桥

- 19 苏州园林

- 20* 蝉

- 21* 梦回繁华

- 写作 说明事物要抓住特征

- 口语交际 复述与转述

- 名著导读 《昆虫记》:科普作品的阅读

- 第六单元

- 22 《孟子》三章

- 23 愚公移山

- 24* 周亚夫军细柳

- 25 诗词五首

- 写作 表达要得体

- 课外古诗词诵读