部编版语文八年级上册第三单元名著导读《红星照耀中国》课件(67张PPT)

文档属性

| 名称 | 部编版语文八年级上册第三单元名著导读《红星照耀中国》课件(67张PPT) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 8.5MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-01-10 14:24:27 | ||

图片预览

文档简介

(共67张PPT)

红星照耀中国

部编八上语文 名著导读课件

走近作者

埃德加·斯诺(1905-1972),美国著名记者。他于1928年来华,1936年6月访问了陕甘宁边区,采写并发表了大量关于陕北苏区、中国共产党、红军的报道。1937年卢沟桥事变前夕,斯诺完成了《红星照耀中国》的写作,10月《红星照耀中国》在英国伦敦公开出版,在中外进步读者中引起极大轰动,几十年来畅销不衰。

1942年斯诺离开中国,去中亚和苏联前线采访。斯诺毕生致力中美友好,成为中美两国问题专家,并在新中国建立后几次来华访问。1972年2月15日斯诺因病在瑞士日内瓦逝世,

遵照其遗愿,其一部分骨灰葬在北京大学未名湖畔。斯诺一生写过十余部书籍。其中,不少是写中国的:如《远东前线》、《为亚洲而战》、《红色中国杂记》(1957年出版)、《今日红色中国:大河彼岸》、《漫长的革命》遗稿等,但使美国和全世界人民最早了解中国革命真相的,却是史诗般的纪实作品——《红星照耀中国》。《红星照耀中国》为发展中美人民的友谊做出了卓越的贡献。

创作背景

在1936年10月,红军即已完成了举世闻名的“长征”,胜利到达陕北。然而由于国民党反动派制造了种种不实的谣言,千方百计地严密封锁中国共产党和红军的一切消息,所以中国革命的真相,对世界各国人民来说,也完全是一个难以猜测的“谜”。为了搞清陕北苏区这个“未知之地”的真实情况,揭开这个举世之“谜”,斯诺决心秘密前往苏区。在得到纽约《太阳报》和伦敦《每日先驱报》两家报纸的赞同支持后,经宋庆龄和华北地下党组织的具体帮助和安排,斯诺于1936年6月满怀喜悦之情,带着一封用隐显墨水写的致毛主席的介绍信,加上“两只照相机,二十四个胶卷,还有足够的笔记本。”极为秘密地从西安出发,开始了影响他一生的“陕北之行”。

1937年10月,《红星照耀中国》一书在伦敦出版。后来又将书名改为《西行漫记》在国内出版,不到几个月就轰动了国内外华侨,一个月内,重印发行十万册以上。

创作背景

对比外媒报道的毛泽东和斯诺笔下的毛泽东 ,思考《红星》畅销的原因。

“他是一个手持油纸伞的肥胖男子,身体体弱多病,是一个病弱的革命家!”

——1937年日本《周报》

“他是个面容瘦削、看上去很像林肯的人物,个子高出一般的中国人,背有些驼,一头浓密的黑发留得很长,双眼炯炯有神,鼻梁很高,颧骨突出。”

——斯诺《红星照耀中国》

斯诺前往西北之前,这里的新闻封锁长达9年。斯诺是“第一个到达红色区域的西方记者”。他真实记录了自1936年6月至10月在我国西北革命根据地(以延安为中心的陕甘宁边区)进行实地采访的所见所闻。向全世界真实报道了中国和中国工农红军以及许多红军领袖、红军将领的情况。对中国共产党和中国革命作了客观评价,并向全世界作了公正报道。

第

一

部

分

画导图,理行程

——梳理斯诺的采访行程

红星照耀中国

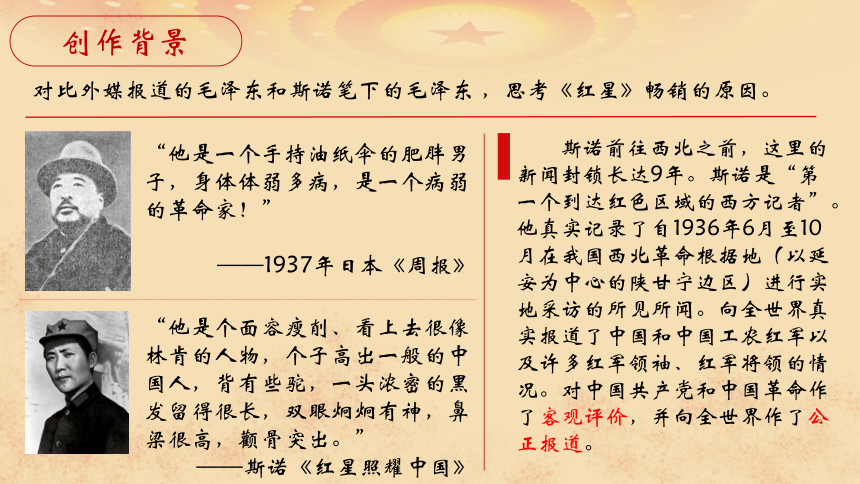

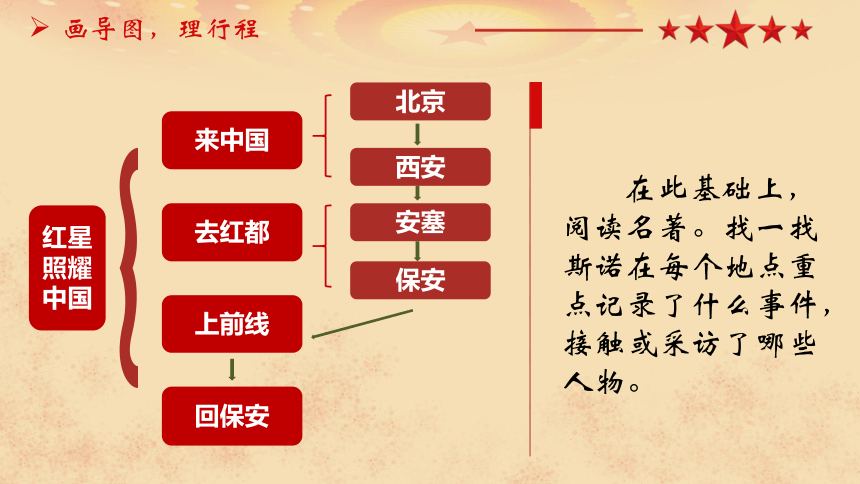

画导图,理行程

来中国

去红都

上前线

回保安

北京

西安

安塞

保安

在此基础上,阅读名著。找一找斯诺在每个地点重点记录了什么事件,接触或采访了哪些人物。

画导图,理行程

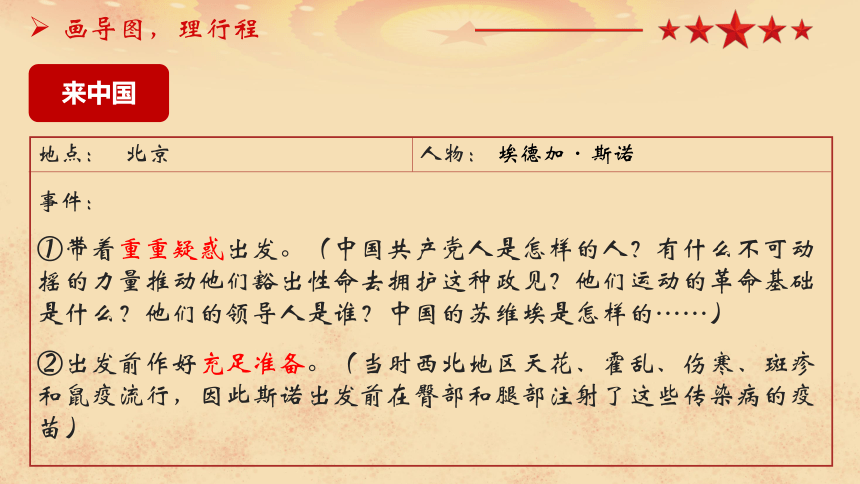

来中国

地点:

事件:

①带着重重疑惑出发。(中国共产党人是怎样的人?有什么不可动摇的力量推动他们豁出性命去拥护这种政见?他们运动的革命基础是什么?他们的领导人是谁?中国的苏维埃是怎样的……)

②出发前作好充足准备。(当时西北地区天花、霍乱、伤寒、斑疹和鼠疫流行,因此斯诺出发前在臀部和腿部注射了这些传染病的疫苗)

人物:

北京

埃德加·斯诺

画导图,理行程

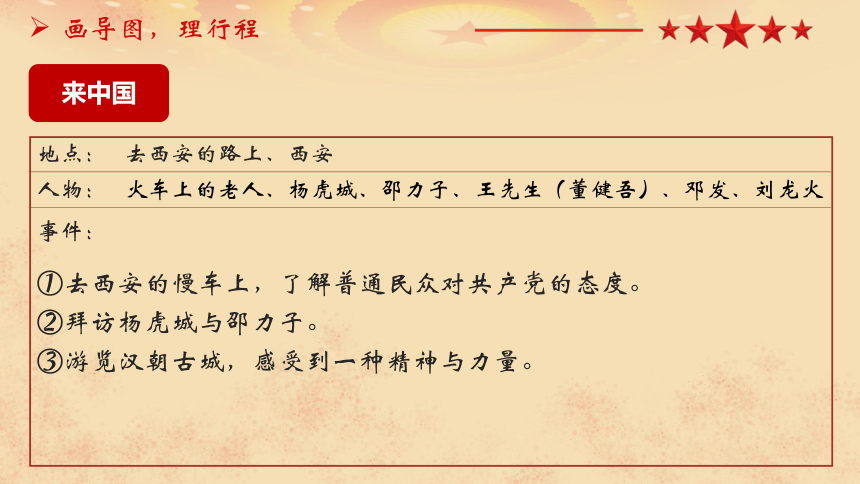

来中国

地点:

事件:

①去西安的慢车上,了解普通民众对共产党的态度。

②拜访杨虎城与邵力子。

去西安的路上、西安

火车上的老人、杨虎城、邵力子、王先生(董健吾)、邓发、刘龙火

人物:

③游览汉朝古城,感受到一种精神与力量。

画导图,理行程

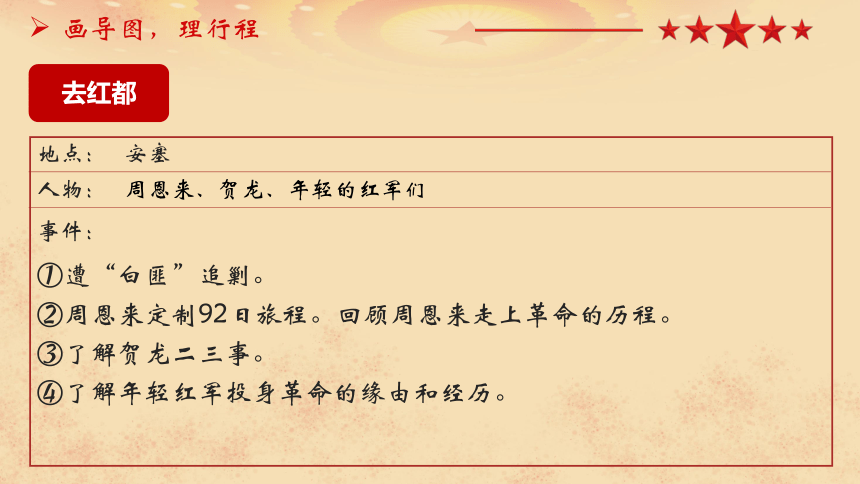

去红都

地点:

事件:

①遭“白匪”追剿。

②周恩来定制92日旅程。回顾周恩来走上革命的历程。

安塞

周恩来、贺龙、年轻的红军们

人物:

③了解贺龙二三事。

④了解年轻红军投身革命的缘由和经历。

画导图,理行程

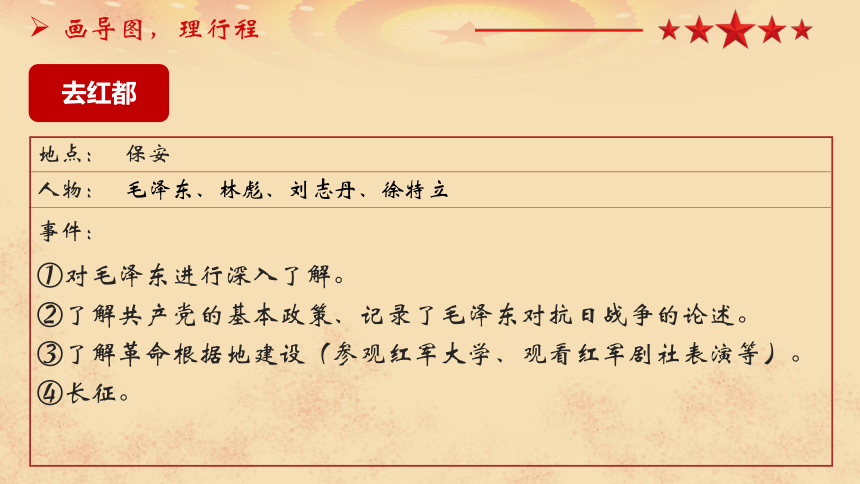

去红都

地点:

事件:

①对毛泽东进行深入了解。

②了解共产党的基本政策、记录了毛泽东对抗日战争的论述。

保安

毛泽东、林彪、刘志丹、徐特立

人物:

③了解革命根据地建设(参观红军大学、观看红军剧社表演等)。

④长征。

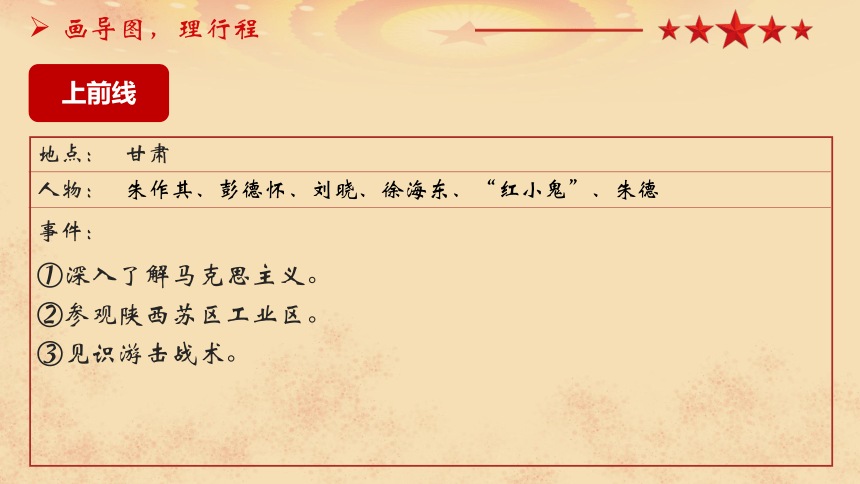

画导图,理行程

上前线

地点:

事件:

①深入了解马克思主义。

②参观陕西苏区工业区。

甘肃

朱作其、彭德怀、刘晓、徐海东、“红小鬼”、朱德

人物:

③见识游击战术。

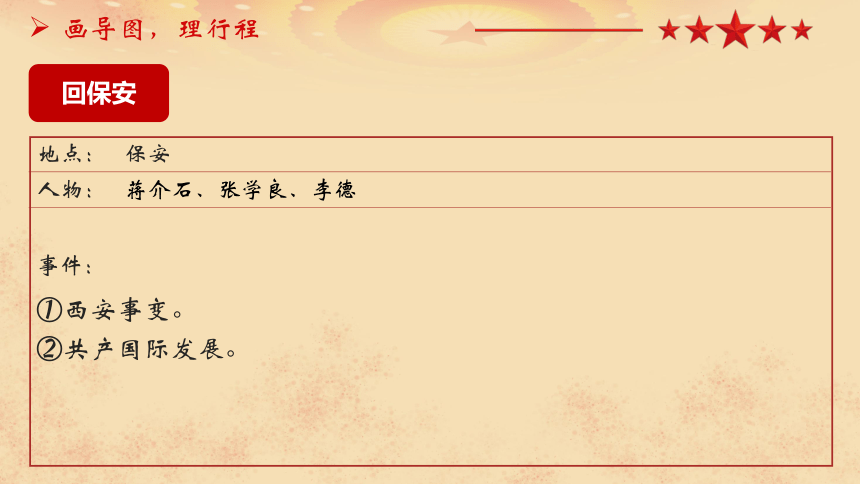

画导图,理行程

回保安

地点:

事件:

①西安事变。

②共产国际发展。

保安

蒋介石、张学良、李德

人物:

明确任务

阶段任务

梳理斯诺的采访行程,画出斯诺的行走路线图。

要求:

(1)注明时间、地点(标注章节)。

(2)采访人物。

(3)采访内容:重大时间、采访感受等。

(4)形式:线形图、思维导图等。

优秀示例

第

二

部

分

寻特写,识人物

——分析重要人物形象

擅分类,识人物

书中出现了许多人物,尝试将这些人物分类理解。

有血有肉的“大人物”

生动活泼的“小人物”

有代表性的“人物群像”

寻特写,识人物

有血有肉的“大人物”

示例:毛泽东

毛泽东的伙食也同每个人一样,但因为是湖南人,他有着南方人“爱辣”的癖并且好。他甚至用辣椒夹着馒头吃。有一次吃晚饭的时候,我听到他发挥爱吃辣的人都是革命者的理论。他首先举出他的本省湖南,就是因产生革命家出名的。他又列举了西班牙、墨西哥、俄国和法国来证明他的说法,可是后来有人提出意大利人也是爱吃红辣椒和大蒜出名的例子来反驳他,他又只得笑着认输了。

——第三篇之《苏维埃掌权人物》

嗜辣、平易近人

寻特写,识人物

有血有肉的“大人物”

示例:毛泽东

我记得有一、二次当他讲到已死的同志或回忆到少年时代湖南由于饥荒引起的大米暴动中发生死人事件的时候,他的眼睛是润湿的。当红军战士没有鞋穿的时候,他也不愿意穿鞋的。在六千英里的长征途中,除了几个星期生病以外,毛泽东和普通战士一样都是步行的。

————第三篇之《苏维埃掌权人物》

感情深邃、与人民同甘共苦的长者。

寻特写,识人物

有血有肉的“大人物”

示例:朱德

朱德爱护他的部下是天下闻名的。自从担任全军统帅以后,他的生活和穿着都跟普通士兵一样,同甘共苦,早期常常赤脚走路,整整一个冬天以南瓜充饥,另外一个冬天则以牦牛肉当饭,从来不叫苦,很少生病。他喜欢在营地里转,同弟兄们坐在一起,讲故事,同他们一起打球。他乒乓球打得很好,篮球打个“不厌”。军队里任何一个战士都可以直接向总司令告状——而且也常常这样做。朱德向弟兄们讲话往往脱下他的帽子。在长征途中,他把马让给走累了的同志骑,自己却大部分步行,似乎不知疲倦。

性格温和,爱护部下。

寻特写,识人物

有血有肉的“大人物”

示例:朱德

“我的带兵的特殊战术是这样的:我自己体格很强壮,能跟弟兄们共同生活,跟他们密切接触,因而获得他们的信任。每次作战不管大小,我事前总要查勘地形,精密计划一切。我的主要战术一般都很成功,因为我细心处理一切,亲自领导部队。我总是要坚持要从一切角度对敌人的阵地有清楚的了解。我跟民众一般也保持很好的关系,这给我不少帮助。”

亲近民众

寻特写,识人物

有血有肉的“大人物”

小结:在斯诺的笔下,毛泽东、周恩来、朱德、贺龙等大人物,不是高高在上的,也并非只有威严肃穆的一面,他们有血有肉,平易近人,扎根于人民群众之中。

任务:请你选择一位“大人物”,为其制作人物卡片。(卡片包含人物肖像、人物生平、人物性格等信息)

寻特写,识人物

有血有肉的“大人物”

人物卡片优秀示例

寻特写,识人物

生动活泼的“小人物”

示例:邓发

斯诺初次见到邓发时,他露出恶作剧的笑容,滑稽地噘起了嘴:“你认出我来了吗?……”最后,他自曝身份:“我是邓发。”还一脸期待地想看斯诺的反应。

热情活泼、勇敢大胆。

寻特写,识人物

生动活泼的“小人物”

示例:徐海东

斯诺在书中这样评价他:

“他的直率的毫不掩饰的回答,是完全可信的。”

“每天早上4点他就起床,他精力充沛和对工作仔细认真的作风,使他的部队勇健、整洁、守纪律。”

“徐海东自豪的热情虽然有点幼稚和天真,但是极其真诚,他的部下对他的拥戴的秘密也许就在这里。”

热情、真诚、直率。

寻特写,识人物

生动活泼的“小人物”

小结:“小人物”在书中着墨虽相当较少,但对于他们的描写,却不可或缺。他们鲜明的性格令读者印象深刻,他们身上的共性亦更能引发读者对于红军的思考。

任务:请你为“小人物”写一份颁奖词,写出他们身上的伟大精神。

寻特写,识人物

生动活泼的“小人物”

颁奖词示例:

在国民党眼中,你是最神秘的人物;你打仗十年,八次受伤。为了让战士不被受惊的马摔着,你奋不顾身地勒住了马的缰绳,你也因此失掉了两颗门牙。你大胆无畏,自豪热情得有点天真幼稚,你是中国历史上一颗闪耀的红星——徐海东。

寻特写,识人物

有代表性的“人物群像”

示例:“红小鬼”

书中都写了哪些关于“红小鬼”的故事?

15岁少年参加红军,家人都称赞他。

山西学徒娃娃翻过城墙,参加红军。

15岁瘦少年参加红军,极具演说才能。

14岁上海学徒历经各种危险,到西北参军。

“花花公子”穿戴整洁。

胸怀理想

勤奋向上

积极乐观

寻特写,识人物

小结:书中像“红小鬼”这样的人物群像还有很多,如“青年红军”“长征英雄”等。他们作为一个群体,集中体现了红军身上的某类特质。

任务:小组合作,从书中选择一些情节,改编成小品,通过对“人物群像”的表演,体现红军的精神品质。

有代表性的“人物群像”

第

三

部

分

读情节,深体会

——关注书中的重要情节

读情节,深体会

苦难的人民

斯诺在书中多次记下了这样的景象:你有没有见到过一个人—— 一个勤劳,辛勤劳动,奉公守法,与人无犯的诚实的好人——有一个多月没有吃饭了?这种景象真是惨不忍睹。挂在他身上快要死去的皮肉打着皱褶,你可以一清二楚地看到他身上的每一根骨头,他的眼光茫然无神,他即使是个二十岁的青年,行动起来也像个干瘪的老太婆,一步一迈,走不动路。他早已卖了妻鬻了女,那还算是他的运气。

西北地区千千万万中国人因为灾荒而饿死,在东部的大城市里,却有那么多存量供地主富商大发其财,供军官士卒恣意挥霍。

读情节,深体会

苦难的人民

采访之初,斯诺惊异于红军不屈的意志和坚强的信念,后来应是越访问越清晰,生活的最低处是信仰的最高处,在社会底层被剥削欺压得一无所有的红军战士能守得住的,只有信仰!

读情节,深体会

红军剧社

红军要建立政权,获得红区的农民和工人的拥戴,不能只靠打仗和分土地,文化的宣传与建设同样重要。斯诺深刻地认识到红军剧团的作用:这些剧团使我奇怪的不是他们向世界提供什么有艺术价值的东西,他们显然没有,而是他们设备这么简陋,可却能满足真正的社会需要。在共产主义运动中,没有比红军剧社更有力的宣传武器了,也没有更巧妙的武器了……红军占领一个地方后,往往是红军剧社消除了人们的疑虑,使他们对红军纲领有个基本的了解,大量传播革命思想,进行反宣传,争取人民的信任。

读情节,深体会

红军剧社

尽管红军把艺术搞成宣传到了极端的程度,但是他们真诚的迫切的宣传目标始终是要震撼,唤起中国农村中的亿万人民,使他们意识到自己在社会中的责任,唤起他们的人权意识,同儒道两教的胆小怕事,消极无为,静止不变的思想作斗争,教育他们,说服他们,强迫他们起来为“人民当家做主”作斗争。农民阶级经过两千年的沉睡以后在觉醒的状态下逐渐站起来,由此而产生的这种越来越大的压力,较之南京方面所通过一切口头上十分虔诚而实际上毫无意义的决议更加能够坡时在中国实现巨大的变化。

读情节,深体会

万里长征

“长征的统计数字是触目惊心的。几乎平均每天就有一次遭遇战,总共有15个整天用在打大决战上。路上一共368天,有225天用在白天行军上,18天用在夜间行军上。剩下来的100天

一其中有许多天打遭遇战--有56天在四川西北,因此总长5000英里的路上只休息了44天,平均每天走114英里休息一次。平均每天行军71华里,即近24英里,一支大军和它的辎重要在一个地球最险峻的地带保持这样的平均速度,可以说近乎奇迹。”

——《红星照耀中国》

读情节,深体会

万里长征

长征路线简图

读情节,深体会

万里长征

起因:由于左倾教条主义错误,第五次反围剿失败,使红军损失惨重,继而被迫实行战略转移,开始长征。

读情节,深体会

万里长征

突破四方防线:

国民党以四道主要的防卫线,有许多水泥筑成的机关枪巢和碉堡支持着,包围了华南的苏维埃区域。红军必须先粉碎这四道防线,才能到达西方没有封锁的区域。在红军的努力奋斗下,成功突破了四道防线。

读情节,深体会

万里长征

强渡大渡河:

国民党企图凭借大渡河天险南攻北堵,红军于大渡河以南地区。红一团到渡口下游,冒雨分三路隐蔽接近安顺场,俘虏了川军一名指挥官和他的船,夺得了到北岸去的交通。16名红军战士自告奋勇坐着第一只船冒着川军的密集枪战和炮火在激流中前进,冲过了敌人的重重火网,终于登上了对岸,在右岸火力的支援下,勇士们击退了川军的反扑,控制了渡口,巩固了渡河点。

读情节,深体会

万里长征

飞夺泸定桥:

强渡大渡河后,红军来到泸定桥边准备占领这最后一道可以进入川中的战略要地。有三十个人甘愿冒着生命危险在这没有桥板的铁链上过桥,在他们的下面是万丈之深的悬崖,对面则是敌军的炮火与子弹,可他们没有退缩,继续前进。随着一个个战士中弹掉崖,这也正壮大了这个敢死队的志气,他们一个个走过桥,将手榴弹掷入敌人的机枪阵地中,红军就在他们的血拼下,冒着舔人的火焰冲过了余下的桥板,而此时的白军早已经仓皇后撤。

读情节,深体会

万里长征

通过大草地:

各路红军迫于无奈,开始陆续强行穿越川西北的大草地。这是红军长征路上最为艰苦也是最为悲壮的一段。茫茫草地,漫漫泽国,荒无人烟,鸟兽绝迹。很多红军宝贵的生命被草地沼泽吞没,被河水激流冲走;部队断粮了,开始吃皮带,皮鞋等一类动物皮制的东西,饥饿至极,就挖野菜、草根吃.被饿死,毒死的红军不计其数;草地天气变化无常,特别是寒冷,战士们晚上就背靠背的休息御寒,即使这样,早上醒来,很多战士的身体完全冰冷僵硬了,以这样的“睡姿”长眠在此。在如此恶劣的环境下,虽然途中不断有人倒下,大部分红军还是撑过来了,胜利地摆脱了敌人的追击。

读情节,深体会

万里长征

通过大草地:

读情节,深体会

万里长征

长征精神

红军战士在长征途中表现出对革命理想和事业无比的忠诚和坚定的信念;表现出不怕牺牲,敢于奋斗的无产阶级革命乐观主义精神;表现出顾全大局,坚守纪律,亲密团结的高尚品格,谱写了伟大的长征精神。

读情节,深体会

万里长征

长征意义

1、通过长征确立了毛主席在党内的领导地位,确立了毛主席军事思想、政治思想的指导地位。

2、红军长征胜利实现了我党北上抗日总方针。

3、红军长征的胜利,是符合中国国情的中国共产党路线方针的胜利。

4、红军长征的胜利粉碎了蒋介石扼杀中国革命的企图,使中国革命转危为安。

5、红军长征的胜利,使中国共产党有了稳固的革命根据地,使抗日战争、解放战争有了稳固的后方。

读情节,深体会

万里长征

长征胜利的原因

长征的胜利主要原因是以毛泽东为领导的党中央的正确领导。红军长征中采取了正确的民族政策和宗教政策。红军将士同甘共苦,直面困难,勇于胜利的革命精神是红军长征胜利重要原因。蒋介石集团内部的矛盾,客观上为红军长征胜利创造了条件。人民群众的支持是红军长征渡过困难的不竭之源。

读情节,深体会

万里长征

长征胜利对中国的影响

红军长征在一定程度上决定了中国的历史走向。长征的胜利,是人类历史上的奇迹。红军长征的胜利,是中国革命转危为安的关键。长征的胜利表明,中国共产党及其领导的工农红军是一支不可战胜的强大队伍,长征中红军表现出的对革命的必胜信念和一往直前、不怕牺牲的英雄气概,成为激励共产党人和人民军队前进的巨大动力。

第

四

部

分

析特色,思价值

——分析名著的主要艺术特色

析特色,思价值

真实地记录事实的真相

作为第一个能够到红区采访的美国记者,斯诺注重实地考察。他不怕危险,特别注重实地考察,不妄言不虚言。为了取得第一手资料,到当时已经被传言“流寇”遍地、“瘟疫”横行的陕甘宁边区采访。

——第一篇《去西安的慢车》中,斯诺曾遭民团尾随,险遭不测,被解救时,双方仅距离两里地。

析特色,思价值

真实地记录事实的真相

我不得不承认,我所接触到的农民,大多数似乎是拥护苏维埃和红军的。他们有许多人意见批评一大堆,但是问到他们是否愿意过现在的生活而不愿过以前的生活,答复几乎总是有力地肯定的。我也注意到他们大多数人谈到苏维埃时用的是“我们的政府”,这是我觉得,在中国农村,这是一种新现象。

第二篇之《遭白匪追逐》中,斯诺看到了苏区的真实情况:

析特色,思价值

真实地记录事实的真相

采访的过程中,斯诺具有锐敏的分析力和惊人的洞察力。能够对中国现状乃至政治格局进行深入分析并准确判断。在第一篇《探寻红色中国》中,斯诺是带着大量的未解之谜踏上前往苏区之旅的。在以后的篇章中,斯诺关注与分析了苏区为什么能够存在和发展,靠什么来维持和运转。他发现:

析特色,思价值

真实地记录事实的真相

战术很重要,但是如果人民的大多数不支持我们,我们就无法生存。我们不过是人民打击压迫者的拳。

——第八篇之《游击战术》

在这场斗争中,只有团结最一致、目标最坚定、精力最充沛的力量才能取得最后胜利。这种团结一致如果不能说明他们的胜利的话,在很大程度上说明了共产党人为什么能够免遭消灭。

——第十一篇之《俄国的影响》

仅这些发现与分析,就高过了各种浮于中国苏维埃政权表面传闻的报道!

析特色,思价值

真实地记录事实的真相

斯诺不仅采访领导,随时采访最底层的百姓,这让作品的真实感大大增加。为了体现苏区在扫盲工作方面的成就,斯诺选择了这样一个细节:

析特色,思价值

真实地记录事实的真相

共产党是讲实际的人。例如,你一进到山区这种小“社会教育站”,你就会听到这些人在这样高声问答:

“这是什么?”

“这是红旗。”

“这是谁?”

“这是一个穷人。”

“什么是红旗?”

“红旗是红军的旗。”

“什么是红军?”

“红军是穷人的军队!”

这是粗糙的宣传。但是农民和他们的子女读完这本书以后,他们不但有生以来第一次能读书识字,而且知道是谁教给他们的和为什么教他们。他们掌握了中国共产主义的基本战斗思想。

——第六篇之《人生五十开始》

这就是在认字的同时进行宣传,边区识字运动的成本低到难以致信,但成绩却远高于国统区数倍,红色教育就这样深入骨髓。读者从这个细节中,可以感受到红军的“一边战斗一边学习” 绝不仅仅是一句口号。

析特色,思价值

真实地记录事实的真相

“许多进步读者冒着生命危险传阅、传抄这本书,并因此参加了抗日。”

——斯诺《保卫亚洲而战》

“斯诺对西北红区的直接报道,简直使当时在华的外籍人振聋发聩,声援中国抗战。接着中国共产党人的新高潮迅速兴起,大批记者、教授涌入抗日根据地。”

——美国外交官谢伟思

析特色,思价值

真实地记录事实的真相

“下定决心来中国抗战就是因为读了斯诺的《红星照耀中国》。”

——白求恩

感谢埃德加·斯诺,感谢他出了一本“题目正确、内容正确、出版时间也正确的书”。

——美国学者休梅克

析特色,思价值

故事性的写作风格

斯诺的文章中故事情节常常十分突出。例如,在写周恩来时,他是这样让周恩来出场的:

“蒋介石悬赏八万元要周恩来的首级,可是在周恩来的司令部门前,只有一个哨兵。我到屋子里以后看到里面很干净,陈设非常简单。土炕上挂的一顶蚊帐,是唯一可以看到的奢侈品。炕头放着两只铁制的文件箱,一张木制的小炕桌当作办公桌。哨兵向他报告我到来的时候,周恩来正伏案在看电报。”

这段文字好像小说的开头,先介绍人物的传奇色彩再开始写人物。

析特色,思价值

生动的人物描写

斯诺善于表现人物的外貌、心理、个性,大量采用白描、细节描写、对话、特写等表现方法,将人物活灵活现地展现在读者面前。

斯诺在书中用细腻的笔触写到了几乎所有的红军将领:气度恢宏、

学识渊博的毛泽东,温文尔雅、谈吐不凡的周恩来,健壮如虎、疾恶如仇的贺龙,德高望重、老当益壮的徐特立,信仰坚定、热情真诚的徐海东……

这些传奇式的人物个性鲜明,令读者过目难忘。

析特色,思价值

注重对人物的刻画以及关注事件背后的个人魅力

斯诺通过对领导人和普通民众的细微观察和细致描述,把本来难免写得枯燥呆板的红区党组织、各种文件、会议等内容,变得让读者感到亲切生动起来,对周恩来的介绍就是这种风格的体现。

第

五

部

分

做精题,知重点

——以练促学,掌握重点

精题练兵

1.“我决定抓住这个机会,设法打破这一已经持续九年的新闻封锁”中“这一机会”指的是【 】

A.红军试图穿过山西北上抗日

B.西安事变

C.卢沟桥事变

D.东北军与红军私下达成协议

【答案】D。

精题练兵

2.“几个月以前,我曾经站在那弹痕累累的内城墙下,看到上万名学生在那里集合。”当时“我”所在的城市是【 】

A.西安

B.保定

C.北京

D.南京

【答案】C。

精题练兵

3.“我”到西安后拜会了国党的两位要员,他们分别是【 】

A冯玉祥 杨虎城

B.冯玉祥 张学良

C.杨虎城 邵力子

D.张学良 杨虎城

【答案】C。

精题练兵

4.1929年,“我”在沈阳见到张学良,他当时很想实现______和______两个奇迹。

【答案】把日本赶出中国;把满州现代化。

5.与贫民会主席刘龙火分别时,“我”给刘龙火饭钱,他为什么会愤然拒绝?

【答案】因为“我”是一位外国客人,而且还是来找毛主席的,并且“我”给他的钱是白区的钱,在苏区没有用。

精题练兵

6.在“贺龙二三事”中,“我”的坐骑为什么会是一匹“瘦狗”?

【答案】“瘦狗”是“我”对坐下瘦弱马匹的称呼。红区政府把好的马匹都送到了前线作战,把牲口留在了后方。

7.红军大学的“独一无二”表现在哪些地方?

【答案】①校长是一个二十八岁的指挥员,从来没有吃过败仗。②一个班的学员全是老战士,平均年龄二十七岁,平均每人有八年作战经验,受过三次伤。③把敌人的传单反过来当作课堂笔记本使用。④每个学员的教育费用每月不到十五银元。⑤学员的首级悬赏加起来超过二百万元。⑥以窑洞为教室,石头砖块为桌椅,石灰泥土糊的墙为黑板,校舍不怕轰炸。

精题练兵

8.毛泽东在长沙求学时成立的学生社团是【 】

A.新民学会;

B.互助社;

C.马克思主义小组;

D.复兴会。

【答案】A。

精题练兵

9.共产党第六次代表大会召开的地点是【 】

A.上海;

B.广州;

C.武汉;

D.莫斯科。

【答案】D。

精题练兵

10.井冈山时期,红军的三条简明纪律是:________、________、________。

【答案】①行动听指挥;②不拿贫农一点东西;③打土豪要归公。

11.红军游击队的口号有哪些?

【答案】①敌进我退;②敌驻我扰;③敌疲我打;④敌退我追。

精题练兵

12.习近平总书记说“一个有希望的民族不能没有英雄,一个有前途的国家不能没有先锋”“英雄是最闪亮的精神坐标”。请举出《红星照耀中国》中一个你眼中的英雄及事例概括(30字以内)。

【答案】示例:飞过泸定桥30勇士,不怕死,敢于胜利。徐海东,家人被杀,勇于斗争,带领红28军第一个长征到陕北。彭德怀,从小敢于斗争,参加红军后善打游击战,取得一个个胜利。毛泽东,博览群书,寻找真理,指挥有方,将士爱戴。

感谢观看

红星照耀中国

部编八上语文 名著导读课件

走近作者

埃德加·斯诺(1905-1972),美国著名记者。他于1928年来华,1936年6月访问了陕甘宁边区,采写并发表了大量关于陕北苏区、中国共产党、红军的报道。1937年卢沟桥事变前夕,斯诺完成了《红星照耀中国》的写作,10月《红星照耀中国》在英国伦敦公开出版,在中外进步读者中引起极大轰动,几十年来畅销不衰。

1942年斯诺离开中国,去中亚和苏联前线采访。斯诺毕生致力中美友好,成为中美两国问题专家,并在新中国建立后几次来华访问。1972年2月15日斯诺因病在瑞士日内瓦逝世,

遵照其遗愿,其一部分骨灰葬在北京大学未名湖畔。斯诺一生写过十余部书籍。其中,不少是写中国的:如《远东前线》、《为亚洲而战》、《红色中国杂记》(1957年出版)、《今日红色中国:大河彼岸》、《漫长的革命》遗稿等,但使美国和全世界人民最早了解中国革命真相的,却是史诗般的纪实作品——《红星照耀中国》。《红星照耀中国》为发展中美人民的友谊做出了卓越的贡献。

创作背景

在1936年10月,红军即已完成了举世闻名的“长征”,胜利到达陕北。然而由于国民党反动派制造了种种不实的谣言,千方百计地严密封锁中国共产党和红军的一切消息,所以中国革命的真相,对世界各国人民来说,也完全是一个难以猜测的“谜”。为了搞清陕北苏区这个“未知之地”的真实情况,揭开这个举世之“谜”,斯诺决心秘密前往苏区。在得到纽约《太阳报》和伦敦《每日先驱报》两家报纸的赞同支持后,经宋庆龄和华北地下党组织的具体帮助和安排,斯诺于1936年6月满怀喜悦之情,带着一封用隐显墨水写的致毛主席的介绍信,加上“两只照相机,二十四个胶卷,还有足够的笔记本。”极为秘密地从西安出发,开始了影响他一生的“陕北之行”。

1937年10月,《红星照耀中国》一书在伦敦出版。后来又将书名改为《西行漫记》在国内出版,不到几个月就轰动了国内外华侨,一个月内,重印发行十万册以上。

创作背景

对比外媒报道的毛泽东和斯诺笔下的毛泽东 ,思考《红星》畅销的原因。

“他是一个手持油纸伞的肥胖男子,身体体弱多病,是一个病弱的革命家!”

——1937年日本《周报》

“他是个面容瘦削、看上去很像林肯的人物,个子高出一般的中国人,背有些驼,一头浓密的黑发留得很长,双眼炯炯有神,鼻梁很高,颧骨突出。”

——斯诺《红星照耀中国》

斯诺前往西北之前,这里的新闻封锁长达9年。斯诺是“第一个到达红色区域的西方记者”。他真实记录了自1936年6月至10月在我国西北革命根据地(以延安为中心的陕甘宁边区)进行实地采访的所见所闻。向全世界真实报道了中国和中国工农红军以及许多红军领袖、红军将领的情况。对中国共产党和中国革命作了客观评价,并向全世界作了公正报道。

第

一

部

分

画导图,理行程

——梳理斯诺的采访行程

红星照耀中国

画导图,理行程

来中国

去红都

上前线

回保安

北京

西安

安塞

保安

在此基础上,阅读名著。找一找斯诺在每个地点重点记录了什么事件,接触或采访了哪些人物。

画导图,理行程

来中国

地点:

事件:

①带着重重疑惑出发。(中国共产党人是怎样的人?有什么不可动摇的力量推动他们豁出性命去拥护这种政见?他们运动的革命基础是什么?他们的领导人是谁?中国的苏维埃是怎样的……)

②出发前作好充足准备。(当时西北地区天花、霍乱、伤寒、斑疹和鼠疫流行,因此斯诺出发前在臀部和腿部注射了这些传染病的疫苗)

人物:

北京

埃德加·斯诺

画导图,理行程

来中国

地点:

事件:

①去西安的慢车上,了解普通民众对共产党的态度。

②拜访杨虎城与邵力子。

去西安的路上、西安

火车上的老人、杨虎城、邵力子、王先生(董健吾)、邓发、刘龙火

人物:

③游览汉朝古城,感受到一种精神与力量。

画导图,理行程

去红都

地点:

事件:

①遭“白匪”追剿。

②周恩来定制92日旅程。回顾周恩来走上革命的历程。

安塞

周恩来、贺龙、年轻的红军们

人物:

③了解贺龙二三事。

④了解年轻红军投身革命的缘由和经历。

画导图,理行程

去红都

地点:

事件:

①对毛泽东进行深入了解。

②了解共产党的基本政策、记录了毛泽东对抗日战争的论述。

保安

毛泽东、林彪、刘志丹、徐特立

人物:

③了解革命根据地建设(参观红军大学、观看红军剧社表演等)。

④长征。

画导图,理行程

上前线

地点:

事件:

①深入了解马克思主义。

②参观陕西苏区工业区。

甘肃

朱作其、彭德怀、刘晓、徐海东、“红小鬼”、朱德

人物:

③见识游击战术。

画导图,理行程

回保安

地点:

事件:

①西安事变。

②共产国际发展。

保安

蒋介石、张学良、李德

人物:

明确任务

阶段任务

梳理斯诺的采访行程,画出斯诺的行走路线图。

要求:

(1)注明时间、地点(标注章节)。

(2)采访人物。

(3)采访内容:重大时间、采访感受等。

(4)形式:线形图、思维导图等。

优秀示例

第

二

部

分

寻特写,识人物

——分析重要人物形象

擅分类,识人物

书中出现了许多人物,尝试将这些人物分类理解。

有血有肉的“大人物”

生动活泼的“小人物”

有代表性的“人物群像”

寻特写,识人物

有血有肉的“大人物”

示例:毛泽东

毛泽东的伙食也同每个人一样,但因为是湖南人,他有着南方人“爱辣”的癖并且好。他甚至用辣椒夹着馒头吃。有一次吃晚饭的时候,我听到他发挥爱吃辣的人都是革命者的理论。他首先举出他的本省湖南,就是因产生革命家出名的。他又列举了西班牙、墨西哥、俄国和法国来证明他的说法,可是后来有人提出意大利人也是爱吃红辣椒和大蒜出名的例子来反驳他,他又只得笑着认输了。

——第三篇之《苏维埃掌权人物》

嗜辣、平易近人

寻特写,识人物

有血有肉的“大人物”

示例:毛泽东

我记得有一、二次当他讲到已死的同志或回忆到少年时代湖南由于饥荒引起的大米暴动中发生死人事件的时候,他的眼睛是润湿的。当红军战士没有鞋穿的时候,他也不愿意穿鞋的。在六千英里的长征途中,除了几个星期生病以外,毛泽东和普通战士一样都是步行的。

————第三篇之《苏维埃掌权人物》

感情深邃、与人民同甘共苦的长者。

寻特写,识人物

有血有肉的“大人物”

示例:朱德

朱德爱护他的部下是天下闻名的。自从担任全军统帅以后,他的生活和穿着都跟普通士兵一样,同甘共苦,早期常常赤脚走路,整整一个冬天以南瓜充饥,另外一个冬天则以牦牛肉当饭,从来不叫苦,很少生病。他喜欢在营地里转,同弟兄们坐在一起,讲故事,同他们一起打球。他乒乓球打得很好,篮球打个“不厌”。军队里任何一个战士都可以直接向总司令告状——而且也常常这样做。朱德向弟兄们讲话往往脱下他的帽子。在长征途中,他把马让给走累了的同志骑,自己却大部分步行,似乎不知疲倦。

性格温和,爱护部下。

寻特写,识人物

有血有肉的“大人物”

示例:朱德

“我的带兵的特殊战术是这样的:我自己体格很强壮,能跟弟兄们共同生活,跟他们密切接触,因而获得他们的信任。每次作战不管大小,我事前总要查勘地形,精密计划一切。我的主要战术一般都很成功,因为我细心处理一切,亲自领导部队。我总是要坚持要从一切角度对敌人的阵地有清楚的了解。我跟民众一般也保持很好的关系,这给我不少帮助。”

亲近民众

寻特写,识人物

有血有肉的“大人物”

小结:在斯诺的笔下,毛泽东、周恩来、朱德、贺龙等大人物,不是高高在上的,也并非只有威严肃穆的一面,他们有血有肉,平易近人,扎根于人民群众之中。

任务:请你选择一位“大人物”,为其制作人物卡片。(卡片包含人物肖像、人物生平、人物性格等信息)

寻特写,识人物

有血有肉的“大人物”

人物卡片优秀示例

寻特写,识人物

生动活泼的“小人物”

示例:邓发

斯诺初次见到邓发时,他露出恶作剧的笑容,滑稽地噘起了嘴:“你认出我来了吗?……”最后,他自曝身份:“我是邓发。”还一脸期待地想看斯诺的反应。

热情活泼、勇敢大胆。

寻特写,识人物

生动活泼的“小人物”

示例:徐海东

斯诺在书中这样评价他:

“他的直率的毫不掩饰的回答,是完全可信的。”

“每天早上4点他就起床,他精力充沛和对工作仔细认真的作风,使他的部队勇健、整洁、守纪律。”

“徐海东自豪的热情虽然有点幼稚和天真,但是极其真诚,他的部下对他的拥戴的秘密也许就在这里。”

热情、真诚、直率。

寻特写,识人物

生动活泼的“小人物”

小结:“小人物”在书中着墨虽相当较少,但对于他们的描写,却不可或缺。他们鲜明的性格令读者印象深刻,他们身上的共性亦更能引发读者对于红军的思考。

任务:请你为“小人物”写一份颁奖词,写出他们身上的伟大精神。

寻特写,识人物

生动活泼的“小人物”

颁奖词示例:

在国民党眼中,你是最神秘的人物;你打仗十年,八次受伤。为了让战士不被受惊的马摔着,你奋不顾身地勒住了马的缰绳,你也因此失掉了两颗门牙。你大胆无畏,自豪热情得有点天真幼稚,你是中国历史上一颗闪耀的红星——徐海东。

寻特写,识人物

有代表性的“人物群像”

示例:“红小鬼”

书中都写了哪些关于“红小鬼”的故事?

15岁少年参加红军,家人都称赞他。

山西学徒娃娃翻过城墙,参加红军。

15岁瘦少年参加红军,极具演说才能。

14岁上海学徒历经各种危险,到西北参军。

“花花公子”穿戴整洁。

胸怀理想

勤奋向上

积极乐观

寻特写,识人物

小结:书中像“红小鬼”这样的人物群像还有很多,如“青年红军”“长征英雄”等。他们作为一个群体,集中体现了红军身上的某类特质。

任务:小组合作,从书中选择一些情节,改编成小品,通过对“人物群像”的表演,体现红军的精神品质。

有代表性的“人物群像”

第

三

部

分

读情节,深体会

——关注书中的重要情节

读情节,深体会

苦难的人民

斯诺在书中多次记下了这样的景象:你有没有见到过一个人—— 一个勤劳,辛勤劳动,奉公守法,与人无犯的诚实的好人——有一个多月没有吃饭了?这种景象真是惨不忍睹。挂在他身上快要死去的皮肉打着皱褶,你可以一清二楚地看到他身上的每一根骨头,他的眼光茫然无神,他即使是个二十岁的青年,行动起来也像个干瘪的老太婆,一步一迈,走不动路。他早已卖了妻鬻了女,那还算是他的运气。

西北地区千千万万中国人因为灾荒而饿死,在东部的大城市里,却有那么多存量供地主富商大发其财,供军官士卒恣意挥霍。

读情节,深体会

苦难的人民

采访之初,斯诺惊异于红军不屈的意志和坚强的信念,后来应是越访问越清晰,生活的最低处是信仰的最高处,在社会底层被剥削欺压得一无所有的红军战士能守得住的,只有信仰!

读情节,深体会

红军剧社

红军要建立政权,获得红区的农民和工人的拥戴,不能只靠打仗和分土地,文化的宣传与建设同样重要。斯诺深刻地认识到红军剧团的作用:这些剧团使我奇怪的不是他们向世界提供什么有艺术价值的东西,他们显然没有,而是他们设备这么简陋,可却能满足真正的社会需要。在共产主义运动中,没有比红军剧社更有力的宣传武器了,也没有更巧妙的武器了……红军占领一个地方后,往往是红军剧社消除了人们的疑虑,使他们对红军纲领有个基本的了解,大量传播革命思想,进行反宣传,争取人民的信任。

读情节,深体会

红军剧社

尽管红军把艺术搞成宣传到了极端的程度,但是他们真诚的迫切的宣传目标始终是要震撼,唤起中国农村中的亿万人民,使他们意识到自己在社会中的责任,唤起他们的人权意识,同儒道两教的胆小怕事,消极无为,静止不变的思想作斗争,教育他们,说服他们,强迫他们起来为“人民当家做主”作斗争。农民阶级经过两千年的沉睡以后在觉醒的状态下逐渐站起来,由此而产生的这种越来越大的压力,较之南京方面所通过一切口头上十分虔诚而实际上毫无意义的决议更加能够坡时在中国实现巨大的变化。

读情节,深体会

万里长征

“长征的统计数字是触目惊心的。几乎平均每天就有一次遭遇战,总共有15个整天用在打大决战上。路上一共368天,有225天用在白天行军上,18天用在夜间行军上。剩下来的100天

一其中有许多天打遭遇战--有56天在四川西北,因此总长5000英里的路上只休息了44天,平均每天走114英里休息一次。平均每天行军71华里,即近24英里,一支大军和它的辎重要在一个地球最险峻的地带保持这样的平均速度,可以说近乎奇迹。”

——《红星照耀中国》

读情节,深体会

万里长征

长征路线简图

读情节,深体会

万里长征

起因:由于左倾教条主义错误,第五次反围剿失败,使红军损失惨重,继而被迫实行战略转移,开始长征。

读情节,深体会

万里长征

突破四方防线:

国民党以四道主要的防卫线,有许多水泥筑成的机关枪巢和碉堡支持着,包围了华南的苏维埃区域。红军必须先粉碎这四道防线,才能到达西方没有封锁的区域。在红军的努力奋斗下,成功突破了四道防线。

读情节,深体会

万里长征

强渡大渡河:

国民党企图凭借大渡河天险南攻北堵,红军于大渡河以南地区。红一团到渡口下游,冒雨分三路隐蔽接近安顺场,俘虏了川军一名指挥官和他的船,夺得了到北岸去的交通。16名红军战士自告奋勇坐着第一只船冒着川军的密集枪战和炮火在激流中前进,冲过了敌人的重重火网,终于登上了对岸,在右岸火力的支援下,勇士们击退了川军的反扑,控制了渡口,巩固了渡河点。

读情节,深体会

万里长征

飞夺泸定桥:

强渡大渡河后,红军来到泸定桥边准备占领这最后一道可以进入川中的战略要地。有三十个人甘愿冒着生命危险在这没有桥板的铁链上过桥,在他们的下面是万丈之深的悬崖,对面则是敌军的炮火与子弹,可他们没有退缩,继续前进。随着一个个战士中弹掉崖,这也正壮大了这个敢死队的志气,他们一个个走过桥,将手榴弹掷入敌人的机枪阵地中,红军就在他们的血拼下,冒着舔人的火焰冲过了余下的桥板,而此时的白军早已经仓皇后撤。

读情节,深体会

万里长征

通过大草地:

各路红军迫于无奈,开始陆续强行穿越川西北的大草地。这是红军长征路上最为艰苦也是最为悲壮的一段。茫茫草地,漫漫泽国,荒无人烟,鸟兽绝迹。很多红军宝贵的生命被草地沼泽吞没,被河水激流冲走;部队断粮了,开始吃皮带,皮鞋等一类动物皮制的东西,饥饿至极,就挖野菜、草根吃.被饿死,毒死的红军不计其数;草地天气变化无常,特别是寒冷,战士们晚上就背靠背的休息御寒,即使这样,早上醒来,很多战士的身体完全冰冷僵硬了,以这样的“睡姿”长眠在此。在如此恶劣的环境下,虽然途中不断有人倒下,大部分红军还是撑过来了,胜利地摆脱了敌人的追击。

读情节,深体会

万里长征

通过大草地:

读情节,深体会

万里长征

长征精神

红军战士在长征途中表现出对革命理想和事业无比的忠诚和坚定的信念;表现出不怕牺牲,敢于奋斗的无产阶级革命乐观主义精神;表现出顾全大局,坚守纪律,亲密团结的高尚品格,谱写了伟大的长征精神。

读情节,深体会

万里长征

长征意义

1、通过长征确立了毛主席在党内的领导地位,确立了毛主席军事思想、政治思想的指导地位。

2、红军长征胜利实现了我党北上抗日总方针。

3、红军长征的胜利,是符合中国国情的中国共产党路线方针的胜利。

4、红军长征的胜利粉碎了蒋介石扼杀中国革命的企图,使中国革命转危为安。

5、红军长征的胜利,使中国共产党有了稳固的革命根据地,使抗日战争、解放战争有了稳固的后方。

读情节,深体会

万里长征

长征胜利的原因

长征的胜利主要原因是以毛泽东为领导的党中央的正确领导。红军长征中采取了正确的民族政策和宗教政策。红军将士同甘共苦,直面困难,勇于胜利的革命精神是红军长征胜利重要原因。蒋介石集团内部的矛盾,客观上为红军长征胜利创造了条件。人民群众的支持是红军长征渡过困难的不竭之源。

读情节,深体会

万里长征

长征胜利对中国的影响

红军长征在一定程度上决定了中国的历史走向。长征的胜利,是人类历史上的奇迹。红军长征的胜利,是中国革命转危为安的关键。长征的胜利表明,中国共产党及其领导的工农红军是一支不可战胜的强大队伍,长征中红军表现出的对革命的必胜信念和一往直前、不怕牺牲的英雄气概,成为激励共产党人和人民军队前进的巨大动力。

第

四

部

分

析特色,思价值

——分析名著的主要艺术特色

析特色,思价值

真实地记录事实的真相

作为第一个能够到红区采访的美国记者,斯诺注重实地考察。他不怕危险,特别注重实地考察,不妄言不虚言。为了取得第一手资料,到当时已经被传言“流寇”遍地、“瘟疫”横行的陕甘宁边区采访。

——第一篇《去西安的慢车》中,斯诺曾遭民团尾随,险遭不测,被解救时,双方仅距离两里地。

析特色,思价值

真实地记录事实的真相

我不得不承认,我所接触到的农民,大多数似乎是拥护苏维埃和红军的。他们有许多人意见批评一大堆,但是问到他们是否愿意过现在的生活而不愿过以前的生活,答复几乎总是有力地肯定的。我也注意到他们大多数人谈到苏维埃时用的是“我们的政府”,这是我觉得,在中国农村,这是一种新现象。

第二篇之《遭白匪追逐》中,斯诺看到了苏区的真实情况:

析特色,思价值

真实地记录事实的真相

采访的过程中,斯诺具有锐敏的分析力和惊人的洞察力。能够对中国现状乃至政治格局进行深入分析并准确判断。在第一篇《探寻红色中国》中,斯诺是带着大量的未解之谜踏上前往苏区之旅的。在以后的篇章中,斯诺关注与分析了苏区为什么能够存在和发展,靠什么来维持和运转。他发现:

析特色,思价值

真实地记录事实的真相

战术很重要,但是如果人民的大多数不支持我们,我们就无法生存。我们不过是人民打击压迫者的拳。

——第八篇之《游击战术》

在这场斗争中,只有团结最一致、目标最坚定、精力最充沛的力量才能取得最后胜利。这种团结一致如果不能说明他们的胜利的话,在很大程度上说明了共产党人为什么能够免遭消灭。

——第十一篇之《俄国的影响》

仅这些发现与分析,就高过了各种浮于中国苏维埃政权表面传闻的报道!

析特色,思价值

真实地记录事实的真相

斯诺不仅采访领导,随时采访最底层的百姓,这让作品的真实感大大增加。为了体现苏区在扫盲工作方面的成就,斯诺选择了这样一个细节:

析特色,思价值

真实地记录事实的真相

共产党是讲实际的人。例如,你一进到山区这种小“社会教育站”,你就会听到这些人在这样高声问答:

“这是什么?”

“这是红旗。”

“这是谁?”

“这是一个穷人。”

“什么是红旗?”

“红旗是红军的旗。”

“什么是红军?”

“红军是穷人的军队!”

这是粗糙的宣传。但是农民和他们的子女读完这本书以后,他们不但有生以来第一次能读书识字,而且知道是谁教给他们的和为什么教他们。他们掌握了中国共产主义的基本战斗思想。

——第六篇之《人生五十开始》

这就是在认字的同时进行宣传,边区识字运动的成本低到难以致信,但成绩却远高于国统区数倍,红色教育就这样深入骨髓。读者从这个细节中,可以感受到红军的“一边战斗一边学习” 绝不仅仅是一句口号。

析特色,思价值

真实地记录事实的真相

“许多进步读者冒着生命危险传阅、传抄这本书,并因此参加了抗日。”

——斯诺《保卫亚洲而战》

“斯诺对西北红区的直接报道,简直使当时在华的外籍人振聋发聩,声援中国抗战。接着中国共产党人的新高潮迅速兴起,大批记者、教授涌入抗日根据地。”

——美国外交官谢伟思

析特色,思价值

真实地记录事实的真相

“下定决心来中国抗战就是因为读了斯诺的《红星照耀中国》。”

——白求恩

感谢埃德加·斯诺,感谢他出了一本“题目正确、内容正确、出版时间也正确的书”。

——美国学者休梅克

析特色,思价值

故事性的写作风格

斯诺的文章中故事情节常常十分突出。例如,在写周恩来时,他是这样让周恩来出场的:

“蒋介石悬赏八万元要周恩来的首级,可是在周恩来的司令部门前,只有一个哨兵。我到屋子里以后看到里面很干净,陈设非常简单。土炕上挂的一顶蚊帐,是唯一可以看到的奢侈品。炕头放着两只铁制的文件箱,一张木制的小炕桌当作办公桌。哨兵向他报告我到来的时候,周恩来正伏案在看电报。”

这段文字好像小说的开头,先介绍人物的传奇色彩再开始写人物。

析特色,思价值

生动的人物描写

斯诺善于表现人物的外貌、心理、个性,大量采用白描、细节描写、对话、特写等表现方法,将人物活灵活现地展现在读者面前。

斯诺在书中用细腻的笔触写到了几乎所有的红军将领:气度恢宏、

学识渊博的毛泽东,温文尔雅、谈吐不凡的周恩来,健壮如虎、疾恶如仇的贺龙,德高望重、老当益壮的徐特立,信仰坚定、热情真诚的徐海东……

这些传奇式的人物个性鲜明,令读者过目难忘。

析特色,思价值

注重对人物的刻画以及关注事件背后的个人魅力

斯诺通过对领导人和普通民众的细微观察和细致描述,把本来难免写得枯燥呆板的红区党组织、各种文件、会议等内容,变得让读者感到亲切生动起来,对周恩来的介绍就是这种风格的体现。

第

五

部

分

做精题,知重点

——以练促学,掌握重点

精题练兵

1.“我决定抓住这个机会,设法打破这一已经持续九年的新闻封锁”中“这一机会”指的是【 】

A.红军试图穿过山西北上抗日

B.西安事变

C.卢沟桥事变

D.东北军与红军私下达成协议

【答案】D。

精题练兵

2.“几个月以前,我曾经站在那弹痕累累的内城墙下,看到上万名学生在那里集合。”当时“我”所在的城市是【 】

A.西安

B.保定

C.北京

D.南京

【答案】C。

精题练兵

3.“我”到西安后拜会了国党的两位要员,他们分别是【 】

A冯玉祥 杨虎城

B.冯玉祥 张学良

C.杨虎城 邵力子

D.张学良 杨虎城

【答案】C。

精题练兵

4.1929年,“我”在沈阳见到张学良,他当时很想实现______和______两个奇迹。

【答案】把日本赶出中国;把满州现代化。

5.与贫民会主席刘龙火分别时,“我”给刘龙火饭钱,他为什么会愤然拒绝?

【答案】因为“我”是一位外国客人,而且还是来找毛主席的,并且“我”给他的钱是白区的钱,在苏区没有用。

精题练兵

6.在“贺龙二三事”中,“我”的坐骑为什么会是一匹“瘦狗”?

【答案】“瘦狗”是“我”对坐下瘦弱马匹的称呼。红区政府把好的马匹都送到了前线作战,把牲口留在了后方。

7.红军大学的“独一无二”表现在哪些地方?

【答案】①校长是一个二十八岁的指挥员,从来没有吃过败仗。②一个班的学员全是老战士,平均年龄二十七岁,平均每人有八年作战经验,受过三次伤。③把敌人的传单反过来当作课堂笔记本使用。④每个学员的教育费用每月不到十五银元。⑤学员的首级悬赏加起来超过二百万元。⑥以窑洞为教室,石头砖块为桌椅,石灰泥土糊的墙为黑板,校舍不怕轰炸。

精题练兵

8.毛泽东在长沙求学时成立的学生社团是【 】

A.新民学会;

B.互助社;

C.马克思主义小组;

D.复兴会。

【答案】A。

精题练兵

9.共产党第六次代表大会召开的地点是【 】

A.上海;

B.广州;

C.武汉;

D.莫斯科。

【答案】D。

精题练兵

10.井冈山时期,红军的三条简明纪律是:________、________、________。

【答案】①行动听指挥;②不拿贫农一点东西;③打土豪要归公。

11.红军游击队的口号有哪些?

【答案】①敌进我退;②敌驻我扰;③敌疲我打;④敌退我追。

精题练兵

12.习近平总书记说“一个有希望的民族不能没有英雄,一个有前途的国家不能没有先锋”“英雄是最闪亮的精神坐标”。请举出《红星照耀中国》中一个你眼中的英雄及事例概括(30字以内)。

【答案】示例:飞过泸定桥30勇士,不怕死,敢于胜利。徐海东,家人被杀,勇于斗争,带领红28军第一个长征到陕北。彭德怀,从小敢于斗争,参加红军后善打游击战,取得一个个胜利。毛泽东,博览群书,寻找真理,指挥有方,将士爱戴。

感谢观看

同课章节目录

- 第一单元

- 1 消息二则

- 2 首届诺贝尔奖颁发

- 3 “飞天”凌空——跳水姑娘吕伟夺魁记

- 4 一着惊海天——目击我国航母舰载战斗机首架次成功着舰

- 5 国行公祭,为佑世界和平

- 任务二 新闻采访

- 任务三 新闻写作

- 口语交际 讲述

- 第二单元

- 6 藤野先生

- 7 回忆我的母亲

- 8* 列夫·托尔斯泰

- 9* 美丽的颜色

- 写作 学写传记

- 第三单元

- 10 三峡

- 11 短文二篇

- 12* 与朱元思书

- 13 唐诗五首

- 写作 学习描写景物

- 名著导读 《红星照耀中国》:纪实作品的阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 14 背影

- 15 白杨礼赞

- 16* 散文二篇

- 17* 昆明的雨

- 写作 语言要连贯

- 第五单元

- 18 中国石拱桥

- 19 苏州园林

- 20* 蝉

- 21* 梦回繁华

- 写作 说明事物要抓住特征

- 口语交际 复述与转述

- 名著导读 《昆虫记》:科普作品的阅读

- 第六单元

- 22 《孟子》三章

- 23 愚公移山

- 24* 周亚夫军细柳

- 25 诗词五首

- 写作 表达要得体

- 课外古诗词诵读