第3章 空气与生命(3.7~3.8) 阶段性测试(含答案)

文档属性

| 名称 | 第3章 空气与生命(3.7~3.8) 阶段性测试(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 1.4MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 浙教版 | ||

| 科目 | 科学 | ||

| 更新时间 | 2022-01-20 17:06:12 | ||

图片预览

文档简介

阶 段 性 测 试

[范围:空气与生命(3.7~3.8)]

一、选择题(每题4分,共40分)

1.造成温室效应的主要原因是( )

A.汽车和工厂排放的废气和烟尘

B.煤、石油、天然气的大量燃烧

C.人造含氟制冷剂的泄漏

D.二氧化硫等有毒气体的大量排放

2.下列与低碳理念不相符的是( )

A.用电子贺卡代替纸质贺卡

B.一水多用,如用淘米水浇花

C.少开汽车多走路

D.洗完衣服后用烘干机烘干

3.下列有关生物圈中碳—氧平衡的叙述中,不正确的是( )

A.绿色植物光合作用消耗大气中的二氧化碳,制造氧气

B.绿色植物光合作用制造的氧低于自身呼吸作用消耗的氧

C.绿色植物对维持大气中的碳—氧平衡作用很大

D.生物圈中的氧来自绿色植物的光合作用

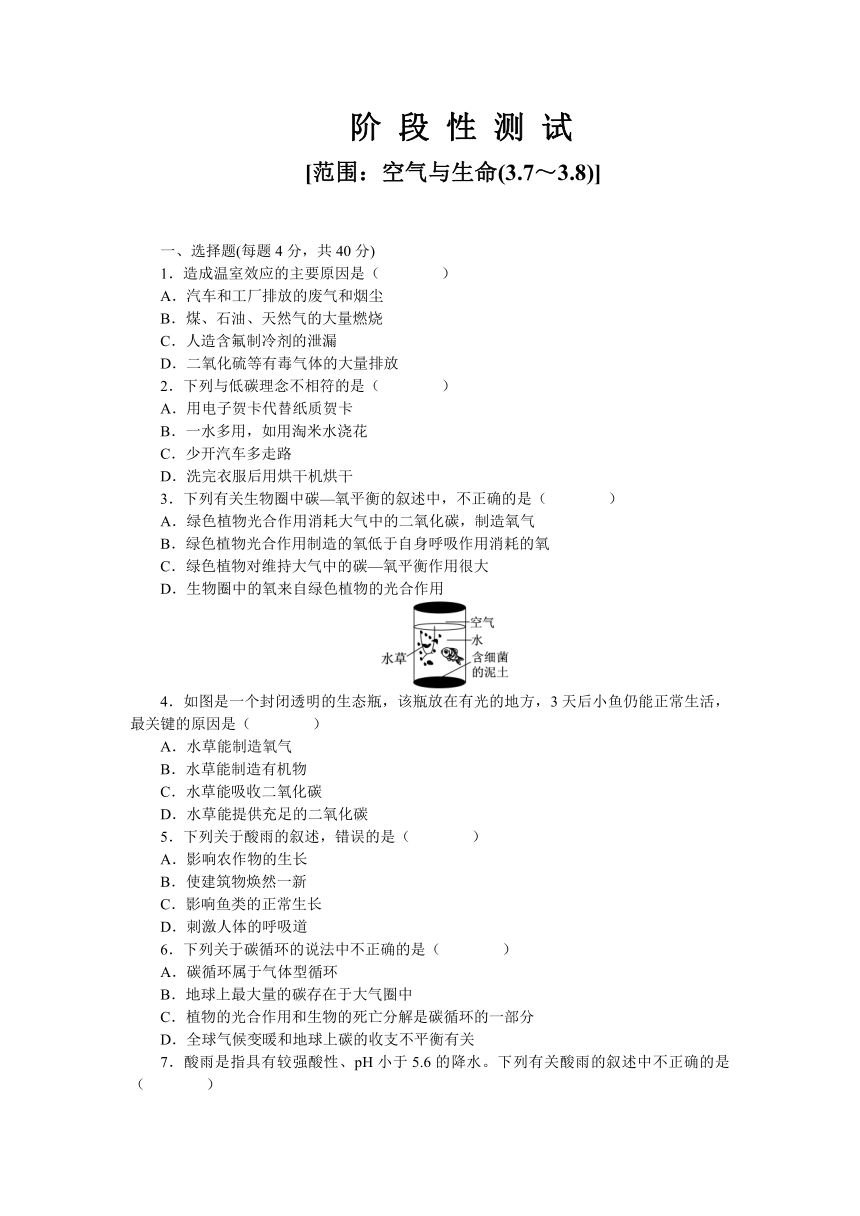

4.如图是一个封闭透明的生态瓶,该瓶放在有光的地方,3天后小鱼仍能正常生活,最关键的原因是( )

A.水草能制造氧气

B.水草能制造有机物

C.水草能吸收二氧化碳

D.水草能提供充足的二氧化碳

5.下列关于酸雨的叙述,错误的是( )

A.影响农作物的生长

B.使建筑物焕然一新

C.影响鱼类的正常生长

D.刺激人体的呼吸道

6.下列关于碳循环的说法中不正确的是( )

A.碳循环属于气体型循环

B.地球上最大量的碳存在于大气圈中

C.植物的光合作用和生物的死亡分解是碳循环的一部分

D.全球气候变暖和地球上碳的收支不平衡有关

7.酸雨是指具有较强酸性、pH小于5.6的降水。下列有关酸雨的叙述中不正确的是( )

A.使土壤中的养分发生化学变化,从而不能被植物吸收利用

B.使江河湖泊酸化,从而影响鱼、虾等水生生物的生长,甚至造成水生生物死亡

C.控制酸雨的根本措施是不使用煤和石油等燃料

D.直接危害植物的芽和叶,严重时使成片的植物死亡

8.辩论:空气中的氧气会耗尽吗?正方的观点是“空气中的氧气会减少直至耗尽”。下列论点不应成为正方论据的是( )

A.汽车越来越多,消耗的氧气越来越多

B.有证据表明,在远古时代的原始空气中氧气含量高达30%

C.太阳能、风能、核能等能源的开发利用将耗去空气中大量的氧气

D.随地球人口的增多,呼吸、燃料燃烧等耗氧也越来越多

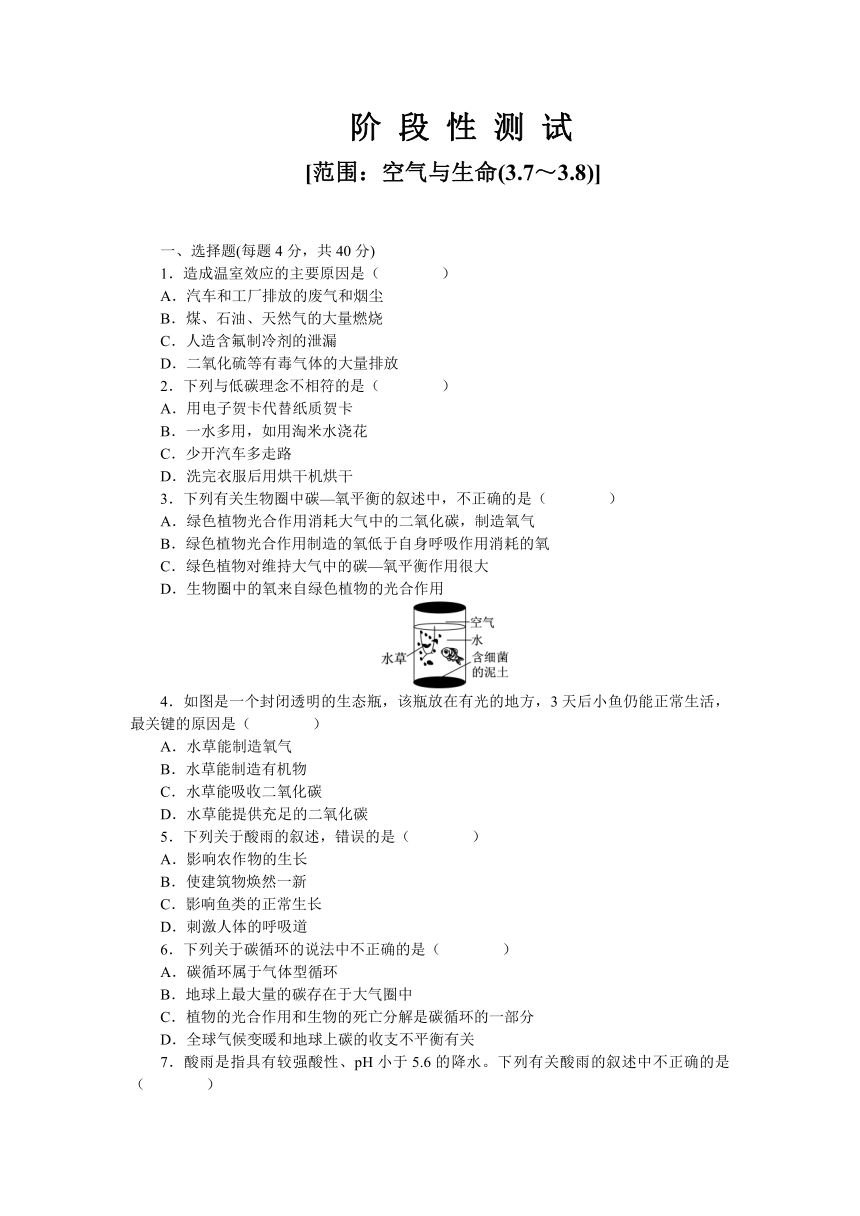

9.如图是我国某森林生态系统的碳循环示意图。箭头表示碳元素传递方向,字母表示碳元素传递途径。下列各项叙述错误的是( )

A.碳从植物体流入动物体主要是通过动物摄取食物中的有机物来实现的

B.自然界中存在着的氧、氮、磷等元素的循环也同样可以用此图表示

C.a途径是通过光合作用实现的,b、d、g途径是通过呼吸作用实现的

D.碳在生物与无机环境之间的循环主要以二氧化碳的形式进行

10.全球变暖是由于大气中二氧化碳等温室气体体积分数增大,更多地吸收地表辐射能量,从而导致气温升高。下列现象在全球变暖的过程中不可能出现的是( )

A.极地冰川将加速消融

B.海水的蒸发量将增多

C.植物的生长将趋缓

D.大气中水的含量将增加

二、填空题(除标注外,每空2分,共29分)

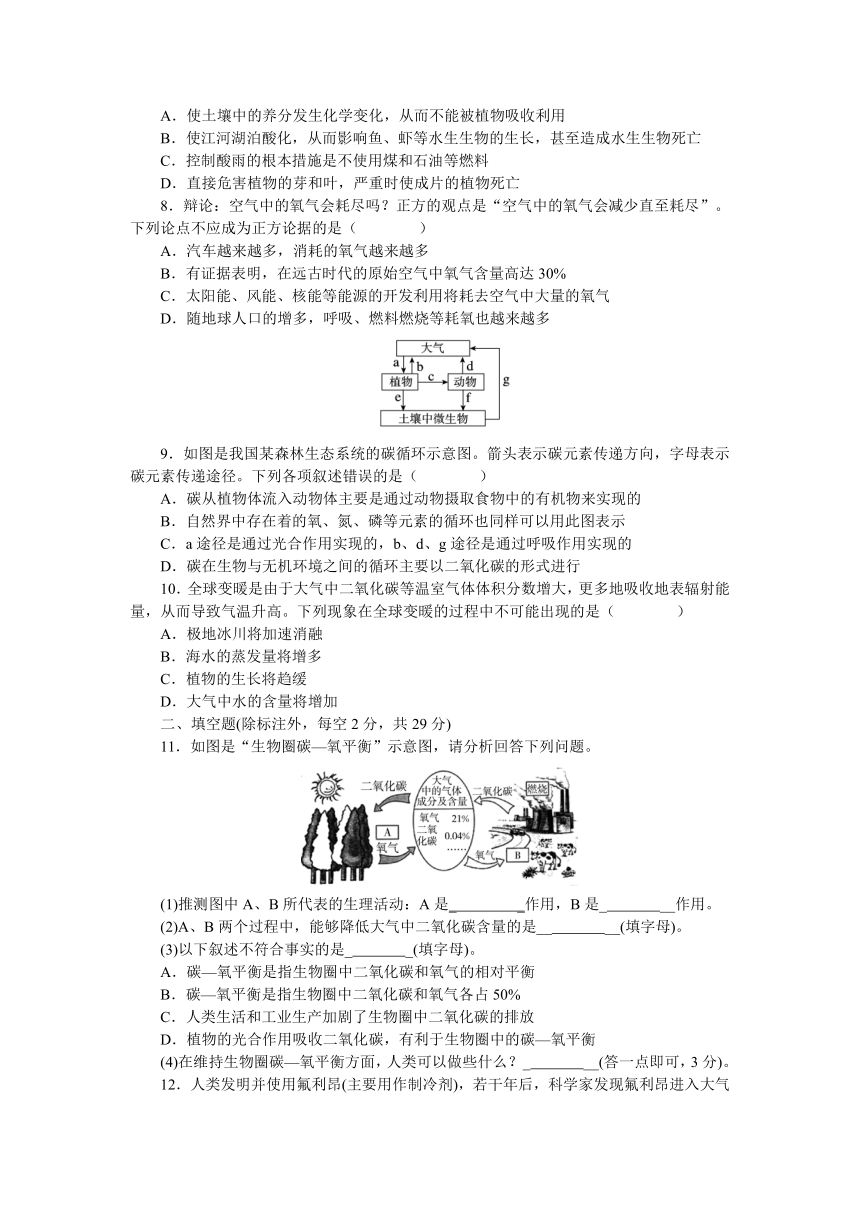

11.如图是“生物圈碳—氧平衡”示意图,请分析回答下列问题。

(1)推测图中A、B所代表的生理活动:A是_ _作用,B是_ __作用。

(2)A、B两个过程中,能够降低大气中二氧化碳含量的是__ __(填字母)。

(3)以下叙述不符合事实的是_ _(填字母)。

A.碳—氧平衡是指生物圈中二氧化碳和氧气的相对平衡

B.碳—氧平衡是指生物圈中二氧化碳和氧气各占50%

C.人类生活和工业生产加剧了生物圈中二氧化碳的排放

D.植物的光合作用吸收二氧化碳,有利于生物圈中的碳—氧平衡

(4)在维持生物圈碳—氧平衡方面,人类可以做些什么?_ __(答一点即可,3分)。

12.人类发明并使用氟利昂(主要用作制冷剂),若干年后,科学家发现氟利昂进入大气层后,在紫外线的照射下,分解出的氯原子能消耗臭氧,其破坏臭氧层的循环示意图如下:

(1)请写出臭氧的化学式: __。

(2)经过上述①②③的反应过程后,反应物氯原子的个数是否发生变化?_ __。

(3)科学家研究表明:“少量氟利昂就能对臭氧层产生巨大的影响。”请你根据循环示意图简要说明他的观点:__ __(3分)。

13.氧气广泛存在于自然界中,并不断循环转化。请回答以下问题。

(1)PM2.5是用来监测空气中_ _的含量(填序号)。

①二氧化碳 ②一氧化碳 ③二氧化硫 ④可吸入颗粒物

(2)铁生锈、动植物的呼吸_ __(填“是”或“不是”)缓慢氧化。

(3)将沸点不同的气体分离开来,常采用液化分离法。如控制温度在-183 ℃时,可将空气中的氮气(N2)与氧气(O2)分离。工业上分离液态空气制氧气的过程属于 _(填“物理”或“化学”)变化。

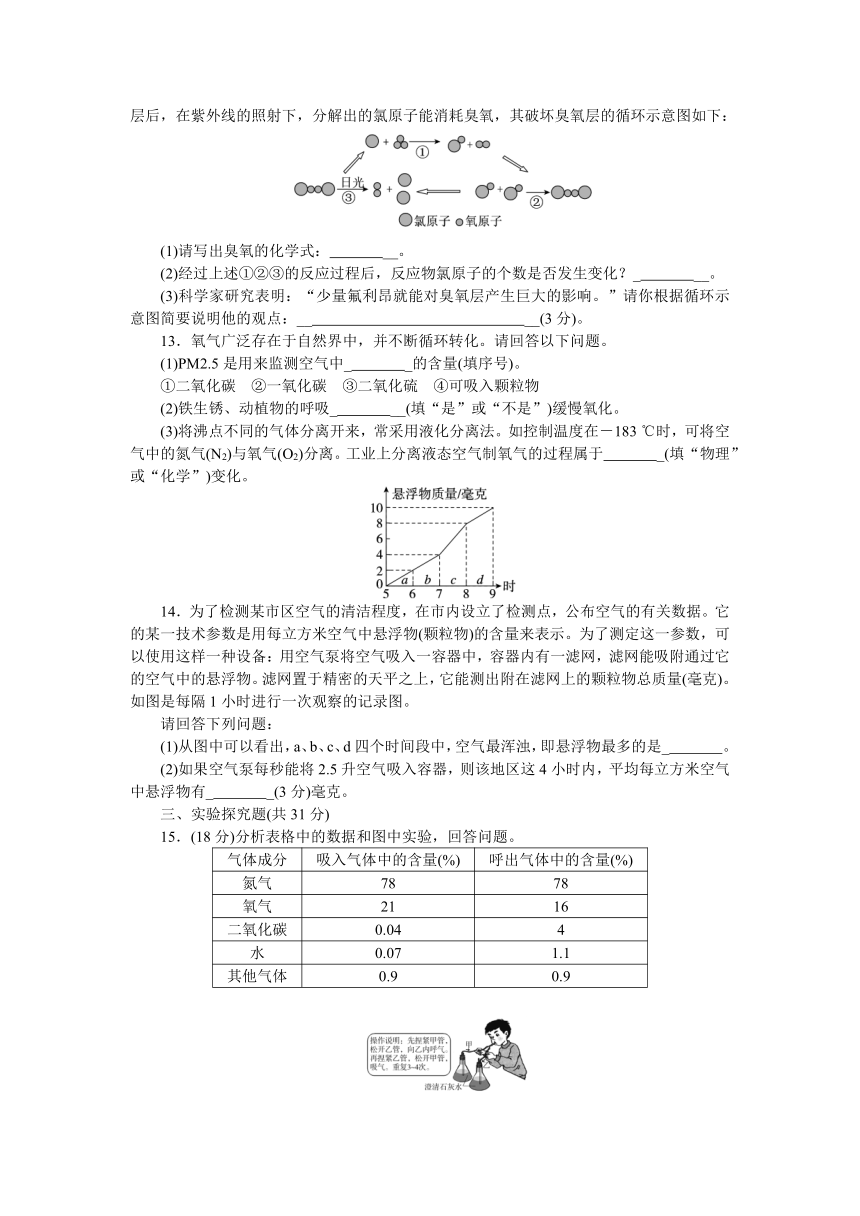

14.为了检测某市区空气的清洁程度,在市内设立了检测点,公布空气的有关数据。它的某一技术参数是用每立方米空气中悬浮物(颗粒物)的含量来表示。为了测定这一参数,可以使用这样一种设备:用空气泵将空气吸入一容器中,容器内有一滤网,滤网能吸附通过它的空气中的悬浮物。滤网置于精密的天平之上,它能测出附在滤网上的颗粒物总质量(毫克)。如图是每隔1小时进行一次观察的记录图。

请回答下列问题:

(1)从图中可以看出,a、b、c、d四个时间段中,空气最浑浊,即悬浮物最多的是_ 。

(2)如果空气泵每秒能将2.5升空气吸入容器,则该地区这4小时内,平均每立方米空气中悬浮物有_ _(3分)毫克。

三、实验探究题(共31分)

15.(18分)分析表格中的数据和图中实验,回答问题。

气体成分 吸入气体中的含量(%) 呼出气体中的含量(%)

氮气 78 78

氧气 21 16

二氧化碳 0.04 4

水 0.07 1.1

其他气体 0.9 0.9

(1)从表中数据可知:呼出气体中的氧气含量比吸入气体中的氧气含量__ _(填“多”或“少”)。

(2)按如图所示装置及操作说明进行实验,探究“人体呼出气体中的二氧化碳比吸入气体中的二氧化碳多”,实验者向乙瓶呼气的过程中,膈肌处于_ _状态。

(3)实验中通入乙瓶的是_ __(填“空气”或“呼出的气体”)。实验现象:__ _瓶中的石灰水浑浊程度大。实验结论:人体呼出气体中有较多的二氧化碳。

(4)呼出的气体中较多的二氧化碳最终来自细胞的__ __(填写生理活动),二氧化碳通过_ __作用从组织细胞进入毛细血管。

16.(13分)近年来,我国很多地区时有雾霾天气。雾霾天气是指早上或夜间相对湿度较大的时候形成雾,白天气温上升、湿度下降的时候,逐渐转化成霾(空气中的灰尘、有机化合物等微粒悬浮而形成的浑浊现象)。大气中粒径小于或等于2.5微米的颗粒物称为PM2.5,是可直接入肺的细小颗粒物。PM2.5是形成“雾霾”的主要原因,含大量有毒有害物质,而且在大气中停留时间长,输送距离远。PM2.5主要来源于火力发电、工业生产、汽车尾气等排放的残留物。

根据上述内容回答问题:

(1)雾霾天气首先主要危害人体的呼吸系统,该系统由呼吸道和_ _组成。

(2)出现雾霾天气时要尽量用鼻呼吸,因为鼻中的__ __能有效阻止空气中的颗粒物进入气管。

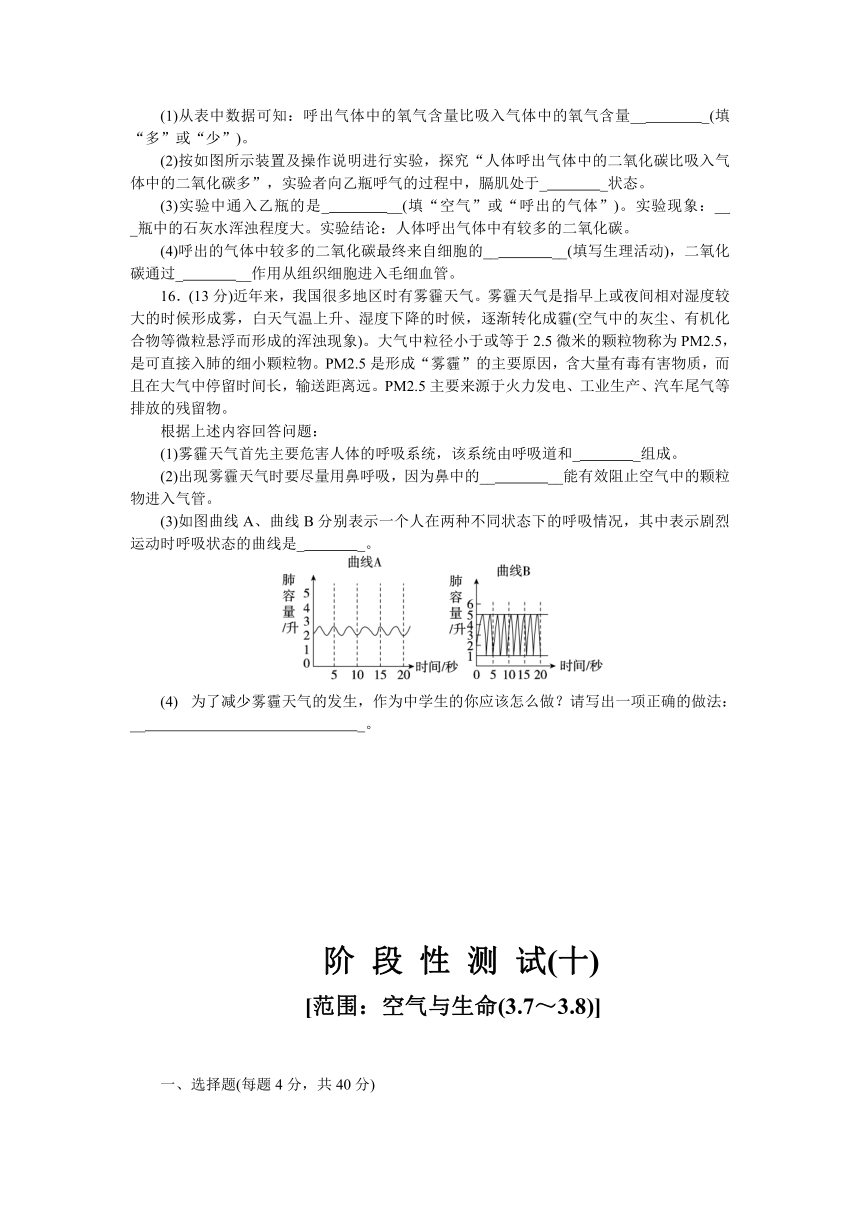

(3)如图曲线A、曲线B分别表示一个人在两种不同状态下的呼吸情况,其中表示剧烈运动时呼吸状态的曲线是_ _。

为了减少雾霾天气的发生,作为中学生的你应该怎么做?请写出一项正确的做法:__ _。

阶 段 性 测 试(十)

[范围:空气与生命(3.7~3.8)]

一、选择题(每题4分,共40分)

1.造成温室效应的主要原因是( B )

A.汽车和工厂排放的废气和烟尘

B.煤、石油、天然气的大量燃烧

C.人造含氟制冷剂的泄漏

D.二氧化硫等有毒气体的大量排放

2.下列与低碳理念不相符的是( D )

A.用电子贺卡代替纸质贺卡

B.一水多用,如用淘米水浇花

C.少开汽车多走路

D.洗完衣服后用烘干机烘干

3.下列有关生物圈中碳—氧平衡的叙述中,不正确的是( B )

A.绿色植物光合作用消耗大气中的二氧化碳,制造氧气

B.绿色植物光合作用制造的氧低于自身呼吸作用消耗的氧

C.绿色植物对维持大气中的碳—氧平衡作用很大

D.生物圈中的氧来自绿色植物的光合作用

4.如图是一个封闭透明的生态瓶,该瓶放在有光的地方,3天后小鱼仍能正常生活,最关键的原因是( A )

A.水草能制造氧气

B.水草能制造有机物

C.水草能吸收二氧化碳

D.水草能提供充足的二氧化碳

5.下列关于酸雨的叙述,错误的是( B )

A.影响农作物的生长

B.使建筑物焕然一新

C.影响鱼类的正常生长

D.刺激人体的呼吸道

6.下列关于碳循环的说法中不正确的是( B )

A.碳循环属于气体型循环

B.地球上最大量的碳存在于大气圈中

C.植物的光合作用和生物的死亡分解是碳循环的一部分

D.全球气候变暖和地球上碳的收支不平衡有关

7.酸雨是指具有较强酸性、pH小于5.6的降水。下列有关酸雨的叙述中不正确的是( C )

A.使土壤中的养分发生化学变化,从而不能被植物吸收利用

B.使江河湖泊酸化,从而影响鱼、虾等水生生物的生长,甚至造成水生生物死亡

C.控制酸雨的根本措施是不使用煤和石油等燃料

D.直接危害植物的芽和叶,严重时使成片的植物死亡

8.辩论:空气中的氧气会耗尽吗?正方的观点是“空气中的氧气会减少直至耗尽”。下列论点不应成为正方论据的是( C )

A.汽车越来越多,消耗的氧气越来越多

B.有证据表明,在远古时代的原始空气中氧气含量高达30%

C.太阳能、风能、核能等能源的开发利用将耗去空气中大量的氧气

D.随地球人口的增多,呼吸、燃料燃烧等耗氧也越来越多

9.如图是我国某森林生态系统的碳循环示意图。箭头表示碳元素传递方向,字母表示碳元素传递途径。下列各项叙述错误的是( B )

A.碳从植物体流入动物体主要是通过动物摄取食物中的有机物来实现的

B.自然界中存在着的氧、氮、磷等元素的循环也同样可以用此图表示

C.a途径是通过光合作用实现的,b、d、g途径是通过呼吸作用实现的

D.碳在生物与无机环境之间的循环主要以二氧化碳的形式进行

10.全球变暖是由于大气中二氧化碳等温室气体体积分数增大,更多地吸收地表辐射能量,从而导致气温升高。下列现象在全球变暖的过程中不可能出现的是( C )

A.极地冰川将加速消融

B.海水的蒸发量将增多

C.植物的生长将趋缓

D.大气中水的含量将增加

二、填空题(除标注外,每空2分,共29分)

11.如图是“生物圈碳—氧平衡”示意图,请分析回答下列问题。

(1)推测图中A、B所代表的生理活动:A是__光合__作用,B是__呼吸__作用。

(2)A、B两个过程中,能够降低大气中二氧化碳含量的是__A__(填字母)。

(3)以下叙述不符合事实的是__B__(填字母)。

A.碳—氧平衡是指生物圈中二氧化碳和氧气的相对平衡

B.碳—氧平衡是指生物圈中二氧化碳和氧气各占50%

C.人类生活和工业生产加剧了生物圈中二氧化碳的排放

D.植物的光合作用吸收二氧化碳,有利于生物圈中的碳—氧平衡

(4)在维持生物圈碳—氧平衡方面,人类可以做些什么?__植树造林(合理即可)__(答一点即可,3分)。

12.人类发明并使用氟利昂(主要用作制冷剂),若干年后,科学家发现氟利昂进入大气层后,在紫外线的照射下,分解出的氯原子能消耗臭氧,其破坏臭氧层的循环示意图如下:

(1)请写出臭氧的化学式:__O3__。

(2)经过上述①②③的反应过程后,反应物氯原子的个数是否发生变化?__没有发生变化__。

(3)科学家研究表明:“少量氟利昂就能对臭氧层产生巨大的影响。”请你根据循环示意图简要说明他的观点:__变化过程中氟利昂的性质和质量未变化,只是反复循环消耗大量O3__(3分)。

13.氧气广泛存在于自然界中,并不断循环转化。请回答以下问题。

(1)PM2.5是用来监测空气中__④__的含量(填序号)。

①二氧化碳 ②一氧化碳 ③二氧化硫 ④可吸入颗粒物

(2)铁生锈、动植物的呼吸__是__(填“是”或“不是”)缓慢氧化。

(3)将沸点不同的气体分离开来,常采用液化分离法。如控制温度在-183 ℃时,可将空气中的氮气(N2)与氧气(O2)分离。工业上分离液态空气制氧气的过程属于__物理__(填“物理”或“化学”)变化。

14.为了检测某市区空气的清洁程度,在市内设立了检测点,公布空气的有关数据。它的某一技术参数是用每立方米空气中悬浮物(颗粒物)的含量来表示。为了测定这一参数,可以使用这样一种设备:用空气泵将空气吸入一容器中,容器内有一滤网,滤网能吸附通过它的空气中的悬浮物。滤网置于精密的天平之上,它能测出附在滤网上的颗粒物总质量(毫克)。如图是每隔1小时进行一次观察的记录图。

请回答下列问题:

(1)从图中可以看出,a、b、c、d四个时间段中,空气最浑浊,即悬浮物最多的是__c__。

(2)如果空气泵每秒能将2.5升空气吸入容器,则该地区这4小时内,平均每立方米空气中悬浮物有__0.28__(3分)毫克。

三、实验探究题(共31分)

15.(18分)分析表格中的数据和图中实验,回答问题。

气体成分 吸入气体中的含量(%) 呼出气体中的含量(%)

氮气 78 78

氧气 21 16

二氧化碳 0.04 4

水 0.07 1.1

其他气体 0.9 0.9

(1)从表中数据可知:呼出气体中的氧气含量比吸入气体中的氧气含量__少__(填“多”或“少”)。

(2)按如图所示装置及操作说明进行实验,探究“人体呼出气体中的二氧化碳比吸入气体中的二氧化碳多”,实验者向乙瓶呼气的过程中,膈肌处于__舒张__状态。

(3)实验中通入乙瓶的是__呼出的气体__(填“空气”或“呼出的气体”)。实验现象:__乙__瓶中的石灰水浑浊程度大。实验结论:人体呼出气体中有较多的二氧化碳。

(4)呼出的气体中较多的二氧化碳最终来自细胞的__呼吸作用__(填写生理活动),二氧化碳通过__扩散__作用从组织细胞进入毛细血管。

16.(13分)近年来,我国很多地区时有雾霾天气。雾霾天气是指早上或夜间相对湿度较大的时候形成雾,白天气温上升、湿度下降的时候,逐渐转化成霾(空气中的灰尘、有机化合物等微粒悬浮而形成的浑浊现象)。大气中粒径小于或等于2.5微米的颗粒物称为PM2.5,是可直接入肺的细小颗粒物。PM2.5是形成“雾霾”的主要原因,含大量有毒有害物质,而且在大气中停留时间长,输送距离远。PM2.5主要来源于火力发电、工业生产、汽车尾气等排放的残留物。

根据上述内容回答问题:

(1)雾霾天气首先主要危害人体的呼吸系统,该系统由呼吸道和__肺__组成。

(2)出现雾霾天气时要尽量用鼻呼吸,因为鼻中的__鼻毛、黏膜分泌的黏液__能有效阻止空气中的颗粒物进入气管。

(3)如图曲线A、曲线B分别表示一个人在两种不同状态下的呼吸情况,其中表示剧烈运动时呼吸状态的曲线是__B__。

(4)为了减少雾霾天气的发生,作为中学生的你应该怎么做?请写出一项正确的做法:__低碳生活,多走路少乘车等(合理即可)__。

[范围:空气与生命(3.7~3.8)]

一、选择题(每题4分,共40分)

1.造成温室效应的主要原因是( )

A.汽车和工厂排放的废气和烟尘

B.煤、石油、天然气的大量燃烧

C.人造含氟制冷剂的泄漏

D.二氧化硫等有毒气体的大量排放

2.下列与低碳理念不相符的是( )

A.用电子贺卡代替纸质贺卡

B.一水多用,如用淘米水浇花

C.少开汽车多走路

D.洗完衣服后用烘干机烘干

3.下列有关生物圈中碳—氧平衡的叙述中,不正确的是( )

A.绿色植物光合作用消耗大气中的二氧化碳,制造氧气

B.绿色植物光合作用制造的氧低于自身呼吸作用消耗的氧

C.绿色植物对维持大气中的碳—氧平衡作用很大

D.生物圈中的氧来自绿色植物的光合作用

4.如图是一个封闭透明的生态瓶,该瓶放在有光的地方,3天后小鱼仍能正常生活,最关键的原因是( )

A.水草能制造氧气

B.水草能制造有机物

C.水草能吸收二氧化碳

D.水草能提供充足的二氧化碳

5.下列关于酸雨的叙述,错误的是( )

A.影响农作物的生长

B.使建筑物焕然一新

C.影响鱼类的正常生长

D.刺激人体的呼吸道

6.下列关于碳循环的说法中不正确的是( )

A.碳循环属于气体型循环

B.地球上最大量的碳存在于大气圈中

C.植物的光合作用和生物的死亡分解是碳循环的一部分

D.全球气候变暖和地球上碳的收支不平衡有关

7.酸雨是指具有较强酸性、pH小于5.6的降水。下列有关酸雨的叙述中不正确的是( )

A.使土壤中的养分发生化学变化,从而不能被植物吸收利用

B.使江河湖泊酸化,从而影响鱼、虾等水生生物的生长,甚至造成水生生物死亡

C.控制酸雨的根本措施是不使用煤和石油等燃料

D.直接危害植物的芽和叶,严重时使成片的植物死亡

8.辩论:空气中的氧气会耗尽吗?正方的观点是“空气中的氧气会减少直至耗尽”。下列论点不应成为正方论据的是( )

A.汽车越来越多,消耗的氧气越来越多

B.有证据表明,在远古时代的原始空气中氧气含量高达30%

C.太阳能、风能、核能等能源的开发利用将耗去空气中大量的氧气

D.随地球人口的增多,呼吸、燃料燃烧等耗氧也越来越多

9.如图是我国某森林生态系统的碳循环示意图。箭头表示碳元素传递方向,字母表示碳元素传递途径。下列各项叙述错误的是( )

A.碳从植物体流入动物体主要是通过动物摄取食物中的有机物来实现的

B.自然界中存在着的氧、氮、磷等元素的循环也同样可以用此图表示

C.a途径是通过光合作用实现的,b、d、g途径是通过呼吸作用实现的

D.碳在生物与无机环境之间的循环主要以二氧化碳的形式进行

10.全球变暖是由于大气中二氧化碳等温室气体体积分数增大,更多地吸收地表辐射能量,从而导致气温升高。下列现象在全球变暖的过程中不可能出现的是( )

A.极地冰川将加速消融

B.海水的蒸发量将增多

C.植物的生长将趋缓

D.大气中水的含量将增加

二、填空题(除标注外,每空2分,共29分)

11.如图是“生物圈碳—氧平衡”示意图,请分析回答下列问题。

(1)推测图中A、B所代表的生理活动:A是_ _作用,B是_ __作用。

(2)A、B两个过程中,能够降低大气中二氧化碳含量的是__ __(填字母)。

(3)以下叙述不符合事实的是_ _(填字母)。

A.碳—氧平衡是指生物圈中二氧化碳和氧气的相对平衡

B.碳—氧平衡是指生物圈中二氧化碳和氧气各占50%

C.人类生活和工业生产加剧了生物圈中二氧化碳的排放

D.植物的光合作用吸收二氧化碳,有利于生物圈中的碳—氧平衡

(4)在维持生物圈碳—氧平衡方面,人类可以做些什么?_ __(答一点即可,3分)。

12.人类发明并使用氟利昂(主要用作制冷剂),若干年后,科学家发现氟利昂进入大气层后,在紫外线的照射下,分解出的氯原子能消耗臭氧,其破坏臭氧层的循环示意图如下:

(1)请写出臭氧的化学式: __。

(2)经过上述①②③的反应过程后,反应物氯原子的个数是否发生变化?_ __。

(3)科学家研究表明:“少量氟利昂就能对臭氧层产生巨大的影响。”请你根据循环示意图简要说明他的观点:__ __(3分)。

13.氧气广泛存在于自然界中,并不断循环转化。请回答以下问题。

(1)PM2.5是用来监测空气中_ _的含量(填序号)。

①二氧化碳 ②一氧化碳 ③二氧化硫 ④可吸入颗粒物

(2)铁生锈、动植物的呼吸_ __(填“是”或“不是”)缓慢氧化。

(3)将沸点不同的气体分离开来,常采用液化分离法。如控制温度在-183 ℃时,可将空气中的氮气(N2)与氧气(O2)分离。工业上分离液态空气制氧气的过程属于 _(填“物理”或“化学”)变化。

14.为了检测某市区空气的清洁程度,在市内设立了检测点,公布空气的有关数据。它的某一技术参数是用每立方米空气中悬浮物(颗粒物)的含量来表示。为了测定这一参数,可以使用这样一种设备:用空气泵将空气吸入一容器中,容器内有一滤网,滤网能吸附通过它的空气中的悬浮物。滤网置于精密的天平之上,它能测出附在滤网上的颗粒物总质量(毫克)。如图是每隔1小时进行一次观察的记录图。

请回答下列问题:

(1)从图中可以看出,a、b、c、d四个时间段中,空气最浑浊,即悬浮物最多的是_ 。

(2)如果空气泵每秒能将2.5升空气吸入容器,则该地区这4小时内,平均每立方米空气中悬浮物有_ _(3分)毫克。

三、实验探究题(共31分)

15.(18分)分析表格中的数据和图中实验,回答问题。

气体成分 吸入气体中的含量(%) 呼出气体中的含量(%)

氮气 78 78

氧气 21 16

二氧化碳 0.04 4

水 0.07 1.1

其他气体 0.9 0.9

(1)从表中数据可知:呼出气体中的氧气含量比吸入气体中的氧气含量__ _(填“多”或“少”)。

(2)按如图所示装置及操作说明进行实验,探究“人体呼出气体中的二氧化碳比吸入气体中的二氧化碳多”,实验者向乙瓶呼气的过程中,膈肌处于_ _状态。

(3)实验中通入乙瓶的是_ __(填“空气”或“呼出的气体”)。实验现象:__ _瓶中的石灰水浑浊程度大。实验结论:人体呼出气体中有较多的二氧化碳。

(4)呼出的气体中较多的二氧化碳最终来自细胞的__ __(填写生理活动),二氧化碳通过_ __作用从组织细胞进入毛细血管。

16.(13分)近年来,我国很多地区时有雾霾天气。雾霾天气是指早上或夜间相对湿度较大的时候形成雾,白天气温上升、湿度下降的时候,逐渐转化成霾(空气中的灰尘、有机化合物等微粒悬浮而形成的浑浊现象)。大气中粒径小于或等于2.5微米的颗粒物称为PM2.5,是可直接入肺的细小颗粒物。PM2.5是形成“雾霾”的主要原因,含大量有毒有害物质,而且在大气中停留时间长,输送距离远。PM2.5主要来源于火力发电、工业生产、汽车尾气等排放的残留物。

根据上述内容回答问题:

(1)雾霾天气首先主要危害人体的呼吸系统,该系统由呼吸道和_ _组成。

(2)出现雾霾天气时要尽量用鼻呼吸,因为鼻中的__ __能有效阻止空气中的颗粒物进入气管。

(3)如图曲线A、曲线B分别表示一个人在两种不同状态下的呼吸情况,其中表示剧烈运动时呼吸状态的曲线是_ _。

为了减少雾霾天气的发生,作为中学生的你应该怎么做?请写出一项正确的做法:__ _。

阶 段 性 测 试(十)

[范围:空气与生命(3.7~3.8)]

一、选择题(每题4分,共40分)

1.造成温室效应的主要原因是( B )

A.汽车和工厂排放的废气和烟尘

B.煤、石油、天然气的大量燃烧

C.人造含氟制冷剂的泄漏

D.二氧化硫等有毒气体的大量排放

2.下列与低碳理念不相符的是( D )

A.用电子贺卡代替纸质贺卡

B.一水多用,如用淘米水浇花

C.少开汽车多走路

D.洗完衣服后用烘干机烘干

3.下列有关生物圈中碳—氧平衡的叙述中,不正确的是( B )

A.绿色植物光合作用消耗大气中的二氧化碳,制造氧气

B.绿色植物光合作用制造的氧低于自身呼吸作用消耗的氧

C.绿色植物对维持大气中的碳—氧平衡作用很大

D.生物圈中的氧来自绿色植物的光合作用

4.如图是一个封闭透明的生态瓶,该瓶放在有光的地方,3天后小鱼仍能正常生活,最关键的原因是( A )

A.水草能制造氧气

B.水草能制造有机物

C.水草能吸收二氧化碳

D.水草能提供充足的二氧化碳

5.下列关于酸雨的叙述,错误的是( B )

A.影响农作物的生长

B.使建筑物焕然一新

C.影响鱼类的正常生长

D.刺激人体的呼吸道

6.下列关于碳循环的说法中不正确的是( B )

A.碳循环属于气体型循环

B.地球上最大量的碳存在于大气圈中

C.植物的光合作用和生物的死亡分解是碳循环的一部分

D.全球气候变暖和地球上碳的收支不平衡有关

7.酸雨是指具有较强酸性、pH小于5.6的降水。下列有关酸雨的叙述中不正确的是( C )

A.使土壤中的养分发生化学变化,从而不能被植物吸收利用

B.使江河湖泊酸化,从而影响鱼、虾等水生生物的生长,甚至造成水生生物死亡

C.控制酸雨的根本措施是不使用煤和石油等燃料

D.直接危害植物的芽和叶,严重时使成片的植物死亡

8.辩论:空气中的氧气会耗尽吗?正方的观点是“空气中的氧气会减少直至耗尽”。下列论点不应成为正方论据的是( C )

A.汽车越来越多,消耗的氧气越来越多

B.有证据表明,在远古时代的原始空气中氧气含量高达30%

C.太阳能、风能、核能等能源的开发利用将耗去空气中大量的氧气

D.随地球人口的增多,呼吸、燃料燃烧等耗氧也越来越多

9.如图是我国某森林生态系统的碳循环示意图。箭头表示碳元素传递方向,字母表示碳元素传递途径。下列各项叙述错误的是( B )

A.碳从植物体流入动物体主要是通过动物摄取食物中的有机物来实现的

B.自然界中存在着的氧、氮、磷等元素的循环也同样可以用此图表示

C.a途径是通过光合作用实现的,b、d、g途径是通过呼吸作用实现的

D.碳在生物与无机环境之间的循环主要以二氧化碳的形式进行

10.全球变暖是由于大气中二氧化碳等温室气体体积分数增大,更多地吸收地表辐射能量,从而导致气温升高。下列现象在全球变暖的过程中不可能出现的是( C )

A.极地冰川将加速消融

B.海水的蒸发量将增多

C.植物的生长将趋缓

D.大气中水的含量将增加

二、填空题(除标注外,每空2分,共29分)

11.如图是“生物圈碳—氧平衡”示意图,请分析回答下列问题。

(1)推测图中A、B所代表的生理活动:A是__光合__作用,B是__呼吸__作用。

(2)A、B两个过程中,能够降低大气中二氧化碳含量的是__A__(填字母)。

(3)以下叙述不符合事实的是__B__(填字母)。

A.碳—氧平衡是指生物圈中二氧化碳和氧气的相对平衡

B.碳—氧平衡是指生物圈中二氧化碳和氧气各占50%

C.人类生活和工业生产加剧了生物圈中二氧化碳的排放

D.植物的光合作用吸收二氧化碳,有利于生物圈中的碳—氧平衡

(4)在维持生物圈碳—氧平衡方面,人类可以做些什么?__植树造林(合理即可)__(答一点即可,3分)。

12.人类发明并使用氟利昂(主要用作制冷剂),若干年后,科学家发现氟利昂进入大气层后,在紫外线的照射下,分解出的氯原子能消耗臭氧,其破坏臭氧层的循环示意图如下:

(1)请写出臭氧的化学式:__O3__。

(2)经过上述①②③的反应过程后,反应物氯原子的个数是否发生变化?__没有发生变化__。

(3)科学家研究表明:“少量氟利昂就能对臭氧层产生巨大的影响。”请你根据循环示意图简要说明他的观点:__变化过程中氟利昂的性质和质量未变化,只是反复循环消耗大量O3__(3分)。

13.氧气广泛存在于自然界中,并不断循环转化。请回答以下问题。

(1)PM2.5是用来监测空气中__④__的含量(填序号)。

①二氧化碳 ②一氧化碳 ③二氧化硫 ④可吸入颗粒物

(2)铁生锈、动植物的呼吸__是__(填“是”或“不是”)缓慢氧化。

(3)将沸点不同的气体分离开来,常采用液化分离法。如控制温度在-183 ℃时,可将空气中的氮气(N2)与氧气(O2)分离。工业上分离液态空气制氧气的过程属于__物理__(填“物理”或“化学”)变化。

14.为了检测某市区空气的清洁程度,在市内设立了检测点,公布空气的有关数据。它的某一技术参数是用每立方米空气中悬浮物(颗粒物)的含量来表示。为了测定这一参数,可以使用这样一种设备:用空气泵将空气吸入一容器中,容器内有一滤网,滤网能吸附通过它的空气中的悬浮物。滤网置于精密的天平之上,它能测出附在滤网上的颗粒物总质量(毫克)。如图是每隔1小时进行一次观察的记录图。

请回答下列问题:

(1)从图中可以看出,a、b、c、d四个时间段中,空气最浑浊,即悬浮物最多的是__c__。

(2)如果空气泵每秒能将2.5升空气吸入容器,则该地区这4小时内,平均每立方米空气中悬浮物有__0.28__(3分)毫克。

三、实验探究题(共31分)

15.(18分)分析表格中的数据和图中实验,回答问题。

气体成分 吸入气体中的含量(%) 呼出气体中的含量(%)

氮气 78 78

氧气 21 16

二氧化碳 0.04 4

水 0.07 1.1

其他气体 0.9 0.9

(1)从表中数据可知:呼出气体中的氧气含量比吸入气体中的氧气含量__少__(填“多”或“少”)。

(2)按如图所示装置及操作说明进行实验,探究“人体呼出气体中的二氧化碳比吸入气体中的二氧化碳多”,实验者向乙瓶呼气的过程中,膈肌处于__舒张__状态。

(3)实验中通入乙瓶的是__呼出的气体__(填“空气”或“呼出的气体”)。实验现象:__乙__瓶中的石灰水浑浊程度大。实验结论:人体呼出气体中有较多的二氧化碳。

(4)呼出的气体中较多的二氧化碳最终来自细胞的__呼吸作用__(填写生理活动),二氧化碳通过__扩散__作用从组织细胞进入毛细血管。

16.(13分)近年来,我国很多地区时有雾霾天气。雾霾天气是指早上或夜间相对湿度较大的时候形成雾,白天气温上升、湿度下降的时候,逐渐转化成霾(空气中的灰尘、有机化合物等微粒悬浮而形成的浑浊现象)。大气中粒径小于或等于2.5微米的颗粒物称为PM2.5,是可直接入肺的细小颗粒物。PM2.5是形成“雾霾”的主要原因,含大量有毒有害物质,而且在大气中停留时间长,输送距离远。PM2.5主要来源于火力发电、工业生产、汽车尾气等排放的残留物。

根据上述内容回答问题:

(1)雾霾天气首先主要危害人体的呼吸系统,该系统由呼吸道和__肺__组成。

(2)出现雾霾天气时要尽量用鼻呼吸,因为鼻中的__鼻毛、黏膜分泌的黏液__能有效阻止空气中的颗粒物进入气管。

(3)如图曲线A、曲线B分别表示一个人在两种不同状态下的呼吸情况,其中表示剧烈运动时呼吸状态的曲线是__B__。

(4)为了减少雾霾天气的发生,作为中学生的你应该怎么做?请写出一项正确的做法:__低碳生活,多走路少乘车等(合理即可)__。

同课章节目录

- 第1章 电与磁

- 第1节 指南针为什么能指方向

- 第2节 电生磁

- 第3节 电磁铁的应用

- 第4节 电动机

- 第5节 磁生电

- 第6节 家庭用电

- 第7节 电的安全使用

- 第2章 微粒的模型与符号

- 第1节 模型、符号的建立与作用

- 第2节 物质的微观粒子模型

- 第3节 原子结构的模型

- 第4节 组成物质的元素

- 第5节 表示元素的符号

- 第6节 表示物质的符号

- 第7节 元素符号表示的量

- 第3章 空气与生命

- 第1节 空气与氧气

- 第2节 氧化和燃烧

- 第3节 化学方程式

- 第4节 二氧化碳

- 第5节 生物的呼吸和呼吸作用

- 第6节 光合作用

- 第7节 自然界中的氧循环和碳循环

- 第8节 空气污染与保护

- 第4章 植物与土壤

- 第1节 土壤的成分

- 第2节 各种各样的土壤

- 第3节 植物的根与物质吸收

- 第4节 植物的茎与物质运输

- 第5节 植物的叶与蒸腾作用

- 第6节 保护土壤

- 研究性学习课题

- 一 设计简单的电磁控制电路

- 二 化学反应中质量守恒的研究

- 三 研究植物的呼吸

- 四 当地水土状况调查