部编版语文 八上 名著导读 红星照耀中国 课件(共34张PPT)

文档属性

| 名称 | 部编版语文 八上 名著导读 红星照耀中国 课件(共34张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 4.4MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-02-05 10:31:20 | ||

图片预览

文档简介

(共28张PPT)

一个特殊的年代

有这样一个人

有这样一本书

有这样一种影响力

埃德加·斯诺

(1905-1972)

《红星照耀中国》(人民文学出版社)

《红星照耀中国》名著导读

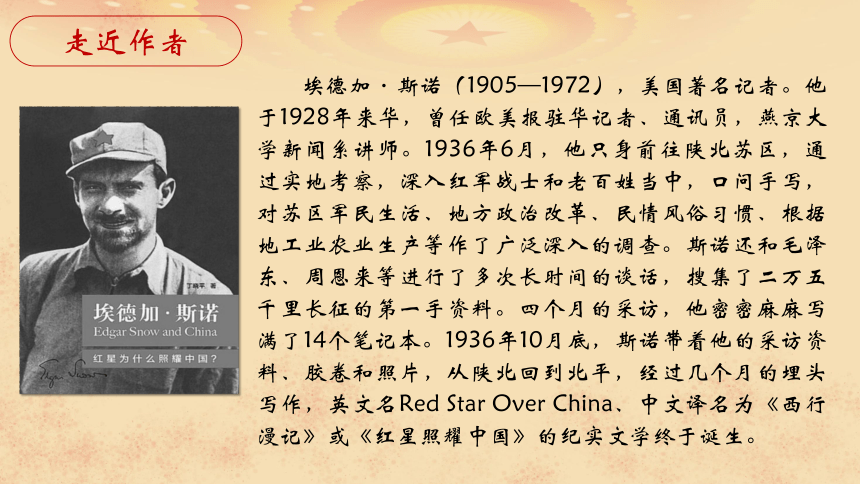

走近作者

埃德加·斯诺(1905—1972),美国著名记者。他于1928年来华,曾任欧美报驻华记者、通讯员,燕京大学新闻系讲师。1936年6月,他只身前往陕北苏区,通过实地考察,深入红军战士和老百姓当中,口问手写,对苏区军民生活、地方政治改革、民情风俗习惯、根据地工业农业生产等作了广泛深入的调查。斯诺还和毛泽东、周恩来等进行了多次长时间的谈话,搜集了二万五千里长征的第一手资料。四个月的采访,他密密麻麻写满了14个笔记本。1936年10月底,斯诺带着他的采访资料、胶卷和照片,从陕北回到北平,经过几个月的埋头写作,英文名Red Star Over China、中文译名为《西行漫记》或《红星照耀中国》的纪实文学终于诞生。

作品简介

对比外国媒体报道的毛泽东和斯诺笔下的毛泽东 ,思考《红星》畅销的原因。

他是一个手持油纸伞的肥胖男子,身体体弱多病,是一个病弱的革命家!

——1937年日本《周报》

他是个面容瘦削、看上去很像林肯的人物,个子高出一般的中国人,背有些驼,一头浓密的黑发留得很长,双眼炯炯有神,鼻梁很高,颧骨突出。

——斯诺《红星照耀中国》

斯诺前往西北之前,这里的新闻封锁长达9年。斯诺是“第一个到达红色区域的西方记者”。他真实记录了自1936年6月至10月在我国西北革命根据地(以延安为中心的陕甘宁边区)进行实地采访的所见所闻。向全世界真实报道了中国和中国工农红军以及许多红军领袖、红军将领的情况。对中国共产党和中国革命作了客观评价,并向全世界作了公正报道。

名家评价

为什么会产生如此经久不衰的阅读魅力?多少年过去了,它非但没有在书山书海中淹没,反而越发光彩地照耀着中国,我想它的魅力来源于一点——真实。

——曹文轩

纪实作品

基本特点:用事实说话(真实性)

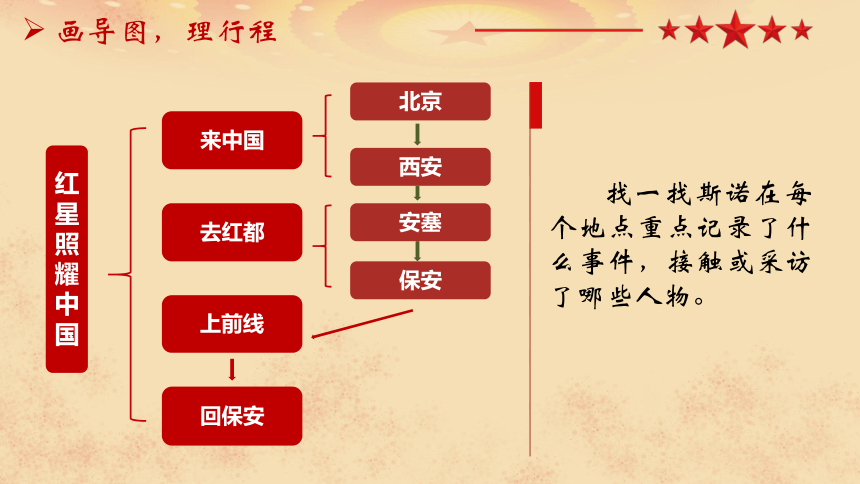

画导图,理行程

梳理斯诺的西行路线

红

星

照

耀

中

国

画导图,理行程

来中国

去红都

上前线

回保安

北京

西安

安塞

保安

找一找斯诺在每个地点重点记录了什么事件,接触或采访了哪些人物。

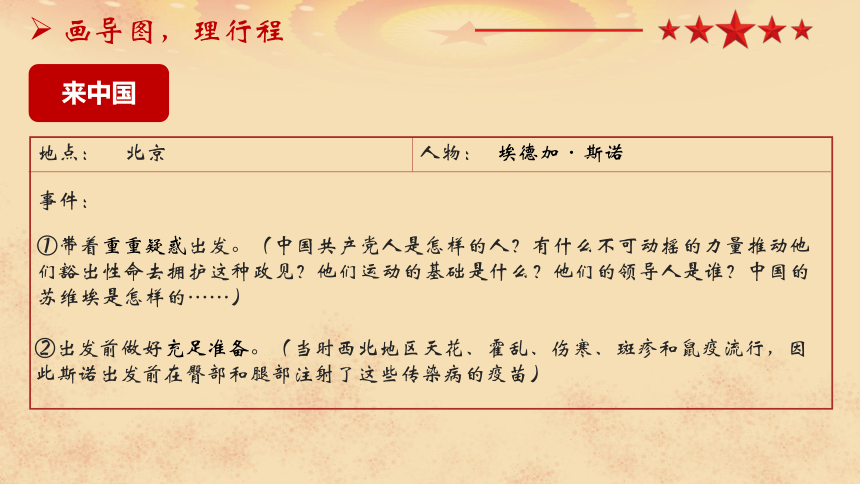

画导图,理行程

来中国

地点:

事件:

①带着重重疑惑出发。(中国共产党人是怎样的人?有什么不可动摇的力量推动他们豁出性命去拥护这种政见?他们运动的基础是什么?他们的领导人是谁?中国的苏维埃是怎样的……)

②出发前做好充足准备。(当时西北地区天花、霍乱、伤寒、斑疹和鼠疫流行,因此斯诺出发前在臀部和腿部注射了这些传染病的疫苗)

人物:

北京

埃德加·斯诺

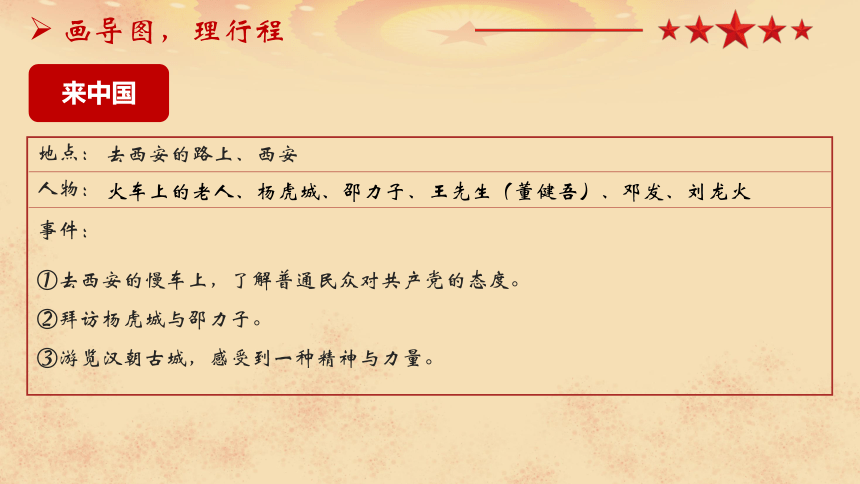

画导图,理行程

来中国

地点:

事件:

①去西安的慢车上,了解普通民众对共产党的态度。

②拜访杨虎城与邵力子。

去西安的路上、西安

火车上的老人、杨虎城、邵力子、王先生(董健吾)、邓发、刘龙火

人物:

③游览汉朝古城,感受到一种精神与力量。

阅读任务

梳理斯诺的采访行程,画出斯诺的西行路线图。

要求:

1.注明时间、地点(标注章节);

2.注明采访人物;

3.写清采访内容,包括重大事件、采访感受等;

4. 以思维导图的形式呈现。

名家评价

《红星照耀中国》的魅力何在?当然来自于边区革命者的奋斗生活,也来自斯诺真实而细致的笔触。他写的是重大的历史,是堪称民族脊梁的伟大人物,大气而有味,如同《史记》,我相信这本书会传流下去。《红星照耀中国》写的是中国共产党人的故事,却长期以来在西方拥有众多的读者,这本身就是一个传奇。

——温儒敏

纪实作品

文学性

寻特写,识人物

品味作品的文学价值

故事性的写作风格

蒋介石悬赏八万元要周恩来的首级,可是在周恩来的司令部门前,只有一个哨兵。

我到屋子里以后看到里面很干净,陈设非常简单。土炕上挂的一顶蚊帐,是唯一可以看到的奢侈品。炕头放着两只铁制的文件箱,一张木制的小炕桌当作办公桌。哨兵向他报告我到来的时候,周恩来正伏案在看电报。

——第二篇之《造反者》

寻特写,识人物

个性化的人物描写

斯诺在书中用细腻的笔触写到了几乎所有的红军将领:气度恢宏、学识渊博的毛泽东,温文尔雅、谈吐不凡的周恩来,健壮如虎、疾恶如仇的贺龙,德高望重、老当益壮的徐特立,信仰坚定、热情真诚的徐海东……

寻特写,识人物

这些传奇式的人物个性鲜明,令读者过目难忘。

斯诺善于表现人物的外貌、心理、个性,大量采用白描、细节描写、对话、特写等表现方法,将人物活灵活现地展现在读者面前。

特色化的外貌描写

他是个面容瘦削,看上去很像林肯的人物,个子高出一般的中国人,背有些驼,一头浓密的黑发留得很长,双眼炯炯有神,鼻梁很高,颧骨凸出。

寻特写,识人物

他个子清瘦,中等身材,骨骼小而结实,尽管胡了又长又黑,外表上仍不脱孩子气,又大又深的眼睛富于热情。面目英俊,身材苗条,像个姑娘。

他貌不惊人——一个沉默谦虚、说话轻声、有点饱经沧桑的人,眼睛很大(“眼光非常和蔼”这是大家常用的话),身材不高,但很结实,胳膊和双腿都像铁打的一样。

毛泽东

周恩来

朱 德

寻特写,识人物

领袖人物:毛泽东

毛泽东的伙食也同每个人一样,但因为是湖南人,他有着南方人“爱辣”的癖好。他甚至用辣椒夹着馒头吃。除了这种癖好之外,他对于吃的东西就很随便。有一次吃晚饭的时候,我听到他发挥爱吃辣的人都是革命者的理论。他首先举出他的本省湖南,就是因产生革命家出名的。他又列举了西班牙、墨西哥、俄国和法国来证明他的说法,可是后来有人提出意大利人也是爱吃红辣椒和大蒜出名的例子来反驳他,他又只得笑着认输了。

——第三篇之《苏维埃掌权人物》

质朴幽默、平易近人

寻特写,识人物

领袖人物:毛泽东

我记得有一两次当他讲到已死的同志或回忆到少年时代湖南由于饥荒引起的大米暴动中发生死人事件的时候,他的眼睛是润湿的。当红军战士没有鞋穿的时候,他也不愿意穿鞋的。在那次暴动中他的省里有几个饥饿的农民因到衙门要粮而被砍了头。一个战士告诉我,他曾经亲眼看到毛泽东把自己的上衣脱下来给一位在前线受伤的弟兄穿。他们又说当红军战士没有鞋穿的时候,他也不愿意穿鞋。

————第三篇之《苏维埃掌权人物》

感情深邃、关爱战士

阅读任务

梳理出作品的领袖人物以及红军将领的革命之路,制作人物卡片,进一步感受他们身上的革命情怀和精神魅力。

提示:在阅读中,我们可以先找出书中描写领袖人物和红军将领的章节,按照人物出场的先后顺序进行探究,勾画描写人物外貌形象与言谈举止的句子,梳理人物的主要经历,标注最让你感动的故事或细节,摘录作者评论人物的关键词,写下自己的感受。

阅读任务

寻特写,识人物

有血有肉的“大人物”

生动活泼的“小人物”

有代表性的“人物群像”

名家评价

许多进步读者冒着生命危险传阅、传抄这本书,并因此参加了抗日。

——斯 诺

纪实作品

思想性

下定决心来中国抗战就是因为读了斯诺的《红星照耀中国》。

——白求恩

《西行漫记》是经典性报告文学的样本,斯诺对中国共产党的发现和描述,与哥伦布对新大陆的发现一样,是震撼世界的成就。

——白修德

读情节,深体会

感受作品的精神意义

读情节,深体会

万里长征

长征的统计数字是触目惊心的。几乎平均每天就有一次遭遇战,发生在路上某个地方,总共有十五个整天用在打大决战上。路上一共三百六十八天,有二百三十五天用在白天行军上,十八天用在夜间行军上。剩下来的一百天——其中有许多天打遭遇战——有五十六天在四川西北,因此总长五千英里的路上只休息了四十四天,平均每走一百一十四英里休息一次。平均每天行军七十一华里,即近二十四英里,一支大军和它的辎重要在一个地球最险峻的地带保持这样的平均速度,可以说近乎奇迹。”

——第五篇之《过大草地》

阅读任务

阅读书中第五篇《长征》,从以下方面展开专题探究,从而对长征有更全面而深刻的认识。

长征的起因

长征的路线

长征中面临的困难

长征中的大事件

长征的历史价值

长征的精神意义

读情节,深体会

这是一次丰富多彩、可歌可泣的远征,……冒险、探索、发现、勇气和胆怯、胜利和狂喜、艰难困苦、英勇牺牲、忠心耿耿,这些千千万万青年人的经久不衰的热情、始终如一的希望、令人惊诧的革命乐观情绪,像一把烈焰,贯穿着这一切,他们不论在人力面前,或者在大自然面前,上帝面前,死亡面前都绝不承认失败——所有这一切以及还有更多的东西,都体现在现代史上无与伦比的一次远征的历史中了。

——第五篇之《举国大迁移》

万里长征

读情节,深体会

万里长征

长征精神

红军战士在长征途中表现出对革命理想和事业无比的忠诚和坚定的信念;表现出不怕牺牲,敢于奋斗的无产阶级革命乐观主义精神;表现出顾全大局,坚守纪律,亲密团结的高尚品格,谱写了伟大的长征精神。

长征

精神符号

“文化红飘带”

书籍是在时代的波涛中航行的思想之船,它小心翼翼地把珍贵的货物运送给一代又一代。除了知识和学问外,世上没有任何其他力量能在人的精神和心灵中,在人的见解和信仰中建立起统治和权威。

——培根

感谢观看

一个特殊的年代

有这样一个人

有这样一本书

有这样一种影响力

埃德加·斯诺

(1905-1972)

《红星照耀中国》(人民文学出版社)

《红星照耀中国》名著导读

走近作者

埃德加·斯诺(1905—1972),美国著名记者。他于1928年来华,曾任欧美报驻华记者、通讯员,燕京大学新闻系讲师。1936年6月,他只身前往陕北苏区,通过实地考察,深入红军战士和老百姓当中,口问手写,对苏区军民生活、地方政治改革、民情风俗习惯、根据地工业农业生产等作了广泛深入的调查。斯诺还和毛泽东、周恩来等进行了多次长时间的谈话,搜集了二万五千里长征的第一手资料。四个月的采访,他密密麻麻写满了14个笔记本。1936年10月底,斯诺带着他的采访资料、胶卷和照片,从陕北回到北平,经过几个月的埋头写作,英文名Red Star Over China、中文译名为《西行漫记》或《红星照耀中国》的纪实文学终于诞生。

作品简介

对比外国媒体报道的毛泽东和斯诺笔下的毛泽东 ,思考《红星》畅销的原因。

他是一个手持油纸伞的肥胖男子,身体体弱多病,是一个病弱的革命家!

——1937年日本《周报》

他是个面容瘦削、看上去很像林肯的人物,个子高出一般的中国人,背有些驼,一头浓密的黑发留得很长,双眼炯炯有神,鼻梁很高,颧骨突出。

——斯诺《红星照耀中国》

斯诺前往西北之前,这里的新闻封锁长达9年。斯诺是“第一个到达红色区域的西方记者”。他真实记录了自1936年6月至10月在我国西北革命根据地(以延安为中心的陕甘宁边区)进行实地采访的所见所闻。向全世界真实报道了中国和中国工农红军以及许多红军领袖、红军将领的情况。对中国共产党和中国革命作了客观评价,并向全世界作了公正报道。

名家评价

为什么会产生如此经久不衰的阅读魅力?多少年过去了,它非但没有在书山书海中淹没,反而越发光彩地照耀着中国,我想它的魅力来源于一点——真实。

——曹文轩

纪实作品

基本特点:用事实说话(真实性)

画导图,理行程

梳理斯诺的西行路线

红

星

照

耀

中

国

画导图,理行程

来中国

去红都

上前线

回保安

北京

西安

安塞

保安

找一找斯诺在每个地点重点记录了什么事件,接触或采访了哪些人物。

画导图,理行程

来中国

地点:

事件:

①带着重重疑惑出发。(中国共产党人是怎样的人?有什么不可动摇的力量推动他们豁出性命去拥护这种政见?他们运动的基础是什么?他们的领导人是谁?中国的苏维埃是怎样的……)

②出发前做好充足准备。(当时西北地区天花、霍乱、伤寒、斑疹和鼠疫流行,因此斯诺出发前在臀部和腿部注射了这些传染病的疫苗)

人物:

北京

埃德加·斯诺

画导图,理行程

来中国

地点:

事件:

①去西安的慢车上,了解普通民众对共产党的态度。

②拜访杨虎城与邵力子。

去西安的路上、西安

火车上的老人、杨虎城、邵力子、王先生(董健吾)、邓发、刘龙火

人物:

③游览汉朝古城,感受到一种精神与力量。

阅读任务

梳理斯诺的采访行程,画出斯诺的西行路线图。

要求:

1.注明时间、地点(标注章节);

2.注明采访人物;

3.写清采访内容,包括重大事件、采访感受等;

4. 以思维导图的形式呈现。

名家评价

《红星照耀中国》的魅力何在?当然来自于边区革命者的奋斗生活,也来自斯诺真实而细致的笔触。他写的是重大的历史,是堪称民族脊梁的伟大人物,大气而有味,如同《史记》,我相信这本书会传流下去。《红星照耀中国》写的是中国共产党人的故事,却长期以来在西方拥有众多的读者,这本身就是一个传奇。

——温儒敏

纪实作品

文学性

寻特写,识人物

品味作品的文学价值

故事性的写作风格

蒋介石悬赏八万元要周恩来的首级,可是在周恩来的司令部门前,只有一个哨兵。

我到屋子里以后看到里面很干净,陈设非常简单。土炕上挂的一顶蚊帐,是唯一可以看到的奢侈品。炕头放着两只铁制的文件箱,一张木制的小炕桌当作办公桌。哨兵向他报告我到来的时候,周恩来正伏案在看电报。

——第二篇之《造反者》

寻特写,识人物

个性化的人物描写

斯诺在书中用细腻的笔触写到了几乎所有的红军将领:气度恢宏、学识渊博的毛泽东,温文尔雅、谈吐不凡的周恩来,健壮如虎、疾恶如仇的贺龙,德高望重、老当益壮的徐特立,信仰坚定、热情真诚的徐海东……

寻特写,识人物

这些传奇式的人物个性鲜明,令读者过目难忘。

斯诺善于表现人物的外貌、心理、个性,大量采用白描、细节描写、对话、特写等表现方法,将人物活灵活现地展现在读者面前。

特色化的外貌描写

他是个面容瘦削,看上去很像林肯的人物,个子高出一般的中国人,背有些驼,一头浓密的黑发留得很长,双眼炯炯有神,鼻梁很高,颧骨凸出。

寻特写,识人物

他个子清瘦,中等身材,骨骼小而结实,尽管胡了又长又黑,外表上仍不脱孩子气,又大又深的眼睛富于热情。面目英俊,身材苗条,像个姑娘。

他貌不惊人——一个沉默谦虚、说话轻声、有点饱经沧桑的人,眼睛很大(“眼光非常和蔼”这是大家常用的话),身材不高,但很结实,胳膊和双腿都像铁打的一样。

毛泽东

周恩来

朱 德

寻特写,识人物

领袖人物:毛泽东

毛泽东的伙食也同每个人一样,但因为是湖南人,他有着南方人“爱辣”的癖好。他甚至用辣椒夹着馒头吃。除了这种癖好之外,他对于吃的东西就很随便。有一次吃晚饭的时候,我听到他发挥爱吃辣的人都是革命者的理论。他首先举出他的本省湖南,就是因产生革命家出名的。他又列举了西班牙、墨西哥、俄国和法国来证明他的说法,可是后来有人提出意大利人也是爱吃红辣椒和大蒜出名的例子来反驳他,他又只得笑着认输了。

——第三篇之《苏维埃掌权人物》

质朴幽默、平易近人

寻特写,识人物

领袖人物:毛泽东

我记得有一两次当他讲到已死的同志或回忆到少年时代湖南由于饥荒引起的大米暴动中发生死人事件的时候,他的眼睛是润湿的。当红军战士没有鞋穿的时候,他也不愿意穿鞋的。在那次暴动中他的省里有几个饥饿的农民因到衙门要粮而被砍了头。一个战士告诉我,他曾经亲眼看到毛泽东把自己的上衣脱下来给一位在前线受伤的弟兄穿。他们又说当红军战士没有鞋穿的时候,他也不愿意穿鞋。

————第三篇之《苏维埃掌权人物》

感情深邃、关爱战士

阅读任务

梳理出作品的领袖人物以及红军将领的革命之路,制作人物卡片,进一步感受他们身上的革命情怀和精神魅力。

提示:在阅读中,我们可以先找出书中描写领袖人物和红军将领的章节,按照人物出场的先后顺序进行探究,勾画描写人物外貌形象与言谈举止的句子,梳理人物的主要经历,标注最让你感动的故事或细节,摘录作者评论人物的关键词,写下自己的感受。

阅读任务

寻特写,识人物

有血有肉的“大人物”

生动活泼的“小人物”

有代表性的“人物群像”

名家评价

许多进步读者冒着生命危险传阅、传抄这本书,并因此参加了抗日。

——斯 诺

纪实作品

思想性

下定决心来中国抗战就是因为读了斯诺的《红星照耀中国》。

——白求恩

《西行漫记》是经典性报告文学的样本,斯诺对中国共产党的发现和描述,与哥伦布对新大陆的发现一样,是震撼世界的成就。

——白修德

读情节,深体会

感受作品的精神意义

读情节,深体会

万里长征

长征的统计数字是触目惊心的。几乎平均每天就有一次遭遇战,发生在路上某个地方,总共有十五个整天用在打大决战上。路上一共三百六十八天,有二百三十五天用在白天行军上,十八天用在夜间行军上。剩下来的一百天——其中有许多天打遭遇战——有五十六天在四川西北,因此总长五千英里的路上只休息了四十四天,平均每走一百一十四英里休息一次。平均每天行军七十一华里,即近二十四英里,一支大军和它的辎重要在一个地球最险峻的地带保持这样的平均速度,可以说近乎奇迹。”

——第五篇之《过大草地》

阅读任务

阅读书中第五篇《长征》,从以下方面展开专题探究,从而对长征有更全面而深刻的认识。

长征的起因

长征的路线

长征中面临的困难

长征中的大事件

长征的历史价值

长征的精神意义

读情节,深体会

这是一次丰富多彩、可歌可泣的远征,……冒险、探索、发现、勇气和胆怯、胜利和狂喜、艰难困苦、英勇牺牲、忠心耿耿,这些千千万万青年人的经久不衰的热情、始终如一的希望、令人惊诧的革命乐观情绪,像一把烈焰,贯穿着这一切,他们不论在人力面前,或者在大自然面前,上帝面前,死亡面前都绝不承认失败——所有这一切以及还有更多的东西,都体现在现代史上无与伦比的一次远征的历史中了。

——第五篇之《举国大迁移》

万里长征

读情节,深体会

万里长征

长征精神

红军战士在长征途中表现出对革命理想和事业无比的忠诚和坚定的信念;表现出不怕牺牲,敢于奋斗的无产阶级革命乐观主义精神;表现出顾全大局,坚守纪律,亲密团结的高尚品格,谱写了伟大的长征精神。

长征

精神符号

“文化红飘带”

书籍是在时代的波涛中航行的思想之船,它小心翼翼地把珍贵的货物运送给一代又一代。除了知识和学问外,世上没有任何其他力量能在人的精神和心灵中,在人的见解和信仰中建立起统治和权威。

——培根

感谢观看

同课章节目录

- 第一单元

- 1 消息二则

- 2 首届诺贝尔奖颁发

- 3 “飞天”凌空——跳水姑娘吕伟夺魁记

- 4 一着惊海天——目击我国航母舰载战斗机首架次成功着舰

- 5 国行公祭,为佑世界和平

- 任务二 新闻采访

- 任务三 新闻写作

- 口语交际 讲述

- 第二单元

- 6 藤野先生

- 7 回忆我的母亲

- 8* 列夫·托尔斯泰

- 9* 美丽的颜色

- 写作 学写传记

- 第三单元

- 10 三峡

- 11 短文二篇

- 12* 与朱元思书

- 13 唐诗五首

- 写作 学习描写景物

- 名著导读 《红星照耀中国》:纪实作品的阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 14 背影

- 15 白杨礼赞

- 16* 散文二篇

- 17* 昆明的雨

- 写作 语言要连贯

- 第五单元

- 18 中国石拱桥

- 19 苏州园林

- 20* 蝉

- 21* 梦回繁华

- 写作 说明事物要抓住特征

- 口语交际 复述与转述

- 名著导读 《昆虫记》:科普作品的阅读

- 第六单元

- 22 《孟子》三章

- 23 愚公移山

- 24* 周亚夫军细柳

- 25 诗词五首

- 写作 表达要得体

- 课外古诗词诵读