《记承天寺夜游》课件(27张PPT)

文档属性

| 名称 | 《记承天寺夜游》课件(27张PPT) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 532.8KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-02-06 13:54:34 | ||

图片预览

文档简介

(共27张PPT)

记承天寺夜游

苏轼

记承天寺夜游

苏轼

元丰六年十月十二日夜,解衣欲睡,月色入户,欣然起行。念/无与为乐者,遂/至承天寺/寻/张怀民。怀民亦未寝,相与步于中庭。庭下/如积水空明,水中/藻、荇交横,盖/竹柏影也。何夜无月?何处无竹柏?但/少闲人/如吾两人者耳。

读对字音

读准停顿

记承天寺夜游

苏轼

元丰六年十月十二日夜,解衣欲睡,月色入户,欣然起行。念/无与为乐者,遂/至承天寺/寻/张怀民。怀民亦未寝,相与步于中庭。庭下/如积水空明,水中/藻、荇交横,盖/竹柏影也。何夜无月?何处无竹柏?但/少闲人/如吾两人者耳。

读对字音

读准停顿

准确解释

诵读韵味

庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。

如

语言之妙,妙在小到一个字、一个词、一种语气,大到一个句子、一种手法。

请找出文中你深有感触的词句,细细品味其中的妙处,在课文空白处做好批注。

奇思妙想

把你的发现和组内同学分享。每组挑选一处进行展示。

小组合作展示要求:

1、小组代表向全班同学展示,

“我们组要分享的是……”“我们组认为妙在……”

2、其他小组补充或质疑。

“请同学们对我们组的发言进行补充

或质疑”

景

人

感

月

月色入户,欣然起行。

比较:见户中月色,欣然起行。

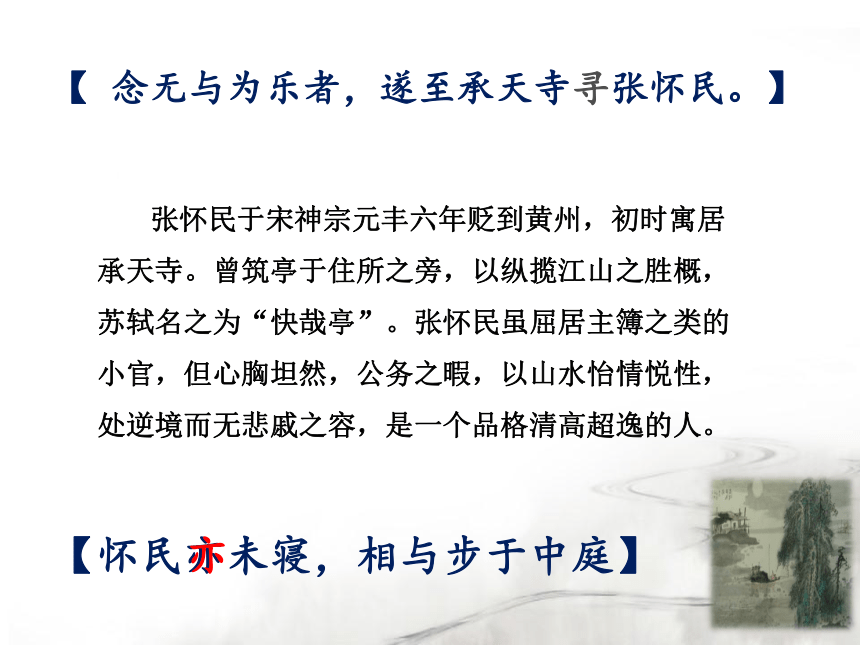

【 念无与为乐者,遂至承天寺寻张怀民。】

张怀民于宋神宗元丰六年贬到黄州,初时寓居承天寺。曾筑亭于住所之旁,以纵揽江山之胜概,苏轼名之为“快哉亭”。张怀民虽屈居主簿之类的小官,但心胸坦然,公务之暇,以山水怡情悦性,处逆境而无悲戚之容,是一个品格清高超逸的人。

【怀民亦未寝,相与步于中庭】

亦

【 庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。】

比较:庭下月色如积水空明,水中藻、荇交横,是竹柏影也。

【 何夜无月?何处无竹柏?

但少闲人如吾两人者耳。】

“闲”?

背景:

元丰二年(1079),苏轼被诬陷以诗诽谤朝廷,被捕入狱。获释出狱后,被贬到黄州任团练副使,但不得“签书公事”,做着有职无权的闲官,在城东买坡地耕种养家。

记承天寺夜游

苏轼

【老师】元丰六年十月十二日夜,解衣欲睡,

【女生】月色入户,欣然起行。念无与为乐者,遂至承天寺寻张怀民。【男生】怀民亦未寝,相与步于中庭。庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。

【合】何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。

“我们所得的印象是,他的一生是载歌载舞,深得其乐,忧患来临,一笑置之。”

——林语堂《苏东坡传》

当他初贬黄州寓居临皋[gāo]亭时,他遍赏江山风月:

江山风月本无常主,闲者便是主人。

——苏轼《临皋闲题》

当他夜饮醉归已三更“家童鼻息已雷鸣,敲门都不应”时:

夜饮东坡醒复醉,归来仿佛已三更。家童鼻息已雷鸣,敲门都不应,倚杖听江声。

——苏轼《临江仙》

面对赤壁的滔滔江水,他豪迈奔放地说“大江东去,浪淘尽,千古风流人物”。

面对青春的一去不复返,他积极乐观地说“谁道人生无再少,门前流水尚能西,休将白发唱黄鸡”。

面对自然界的风吹雨打,他从容洒脱地说“谁怕?一蓑烟雨任平生”。

阅读书籍:

林语堂《苏东坡传》

水光潋滟晴方好,山色空濛雨亦奇。

欲把西湖比西子,淡妆浓抹总相宜。

——《饮湖上初晴后雨》

liàn yàn

记承天寺夜游

苏轼

元丰六年十月十二日夜,解衣欲睡,月色入户,欣然起行。念/无与为乐者,遂/至承天寺/寻/张怀民。怀民亦未寝,相与步于中庭。庭下/如积水空明,水中/藻、荇交横,盖/竹柏影也。何夜无月?何处无竹柏?但/少闲人/如吾两人者耳。

本文妙,妙在

①篇幅短小,但内容丰富。写了一晚一游一景一感。

②结构灵动,起承转合皆具备。

③妙在月色描写,写月色而不露月。

④妙在作者情感的变化

⑤妙在“闲人”的意蕴复杂

⑥妙在人物能够自我排解,旷达的境界

……

发现苏轼在此次夜游中的心情变化

请同学们试着在这句话的空白处填两个语气词,把作者的情感波澜补出来。

庭下如积水空明,( )水中藻、荇交横,( )盖竹柏影也。

叙事、抒情

记叙、描写、抒情

起、承、转、合

1、苏轼(1037~1101),( 朝代 )著名文学家、书画家,唐宋八大家之一。字子瞻,号( ),四川眉山人。

2、元丰二年(1079)年,苏轼因“( )”获罪入狱,随后被流放至湖北( )。

每位同学说出课文的一点点妙

(一字之妙,一词之妙,一句之妙)

记承天寺夜游

元丰六年十月十二日夜,解衣欲睡,月色入户,欣然起行。念无与为乐者,遂至承天寺寻张怀民。怀民亦未寝,相与步于中庭。庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。

可以食无肉,不可居无竹

无肉使人瘦,无竹使人俗

人瘦尚可肥,人俗不可医

小组讨论探究:

文章除了传递出曲折流动、摇曳生姿的快乐之外,还传递出作者怎样的情感?请结合相关语句谈谈你们的发现。

小组合作展示要求:

1、小组全体朗诵品析的词句。

2、小组代表向全班同学展示你们的发现。

3、其他小组补充或质疑。

记承天寺夜游

苏轼

记承天寺夜游

苏轼

元丰六年十月十二日夜,解衣欲睡,月色入户,欣然起行。念/无与为乐者,遂/至承天寺/寻/张怀民。怀民亦未寝,相与步于中庭。庭下/如积水空明,水中/藻、荇交横,盖/竹柏影也。何夜无月?何处无竹柏?但/少闲人/如吾两人者耳。

读对字音

读准停顿

记承天寺夜游

苏轼

元丰六年十月十二日夜,解衣欲睡,月色入户,欣然起行。念/无与为乐者,遂/至承天寺/寻/张怀民。怀民亦未寝,相与步于中庭。庭下/如积水空明,水中/藻、荇交横,盖/竹柏影也。何夜无月?何处无竹柏?但/少闲人/如吾两人者耳。

读对字音

读准停顿

准确解释

诵读韵味

庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。

如

语言之妙,妙在小到一个字、一个词、一种语气,大到一个句子、一种手法。

请找出文中你深有感触的词句,细细品味其中的妙处,在课文空白处做好批注。

奇思妙想

把你的发现和组内同学分享。每组挑选一处进行展示。

小组合作展示要求:

1、小组代表向全班同学展示,

“我们组要分享的是……”“我们组认为妙在……”

2、其他小组补充或质疑。

“请同学们对我们组的发言进行补充

或质疑”

景

人

感

月

月色入户,欣然起行。

比较:见户中月色,欣然起行。

【 念无与为乐者,遂至承天寺寻张怀民。】

张怀民于宋神宗元丰六年贬到黄州,初时寓居承天寺。曾筑亭于住所之旁,以纵揽江山之胜概,苏轼名之为“快哉亭”。张怀民虽屈居主簿之类的小官,但心胸坦然,公务之暇,以山水怡情悦性,处逆境而无悲戚之容,是一个品格清高超逸的人。

【怀民亦未寝,相与步于中庭】

亦

【 庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。】

比较:庭下月色如积水空明,水中藻、荇交横,是竹柏影也。

【 何夜无月?何处无竹柏?

但少闲人如吾两人者耳。】

“闲”?

背景:

元丰二年(1079),苏轼被诬陷以诗诽谤朝廷,被捕入狱。获释出狱后,被贬到黄州任团练副使,但不得“签书公事”,做着有职无权的闲官,在城东买坡地耕种养家。

记承天寺夜游

苏轼

【老师】元丰六年十月十二日夜,解衣欲睡,

【女生】月色入户,欣然起行。念无与为乐者,遂至承天寺寻张怀民。【男生】怀民亦未寝,相与步于中庭。庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。

【合】何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。

“我们所得的印象是,他的一生是载歌载舞,深得其乐,忧患来临,一笑置之。”

——林语堂《苏东坡传》

当他初贬黄州寓居临皋[gāo]亭时,他遍赏江山风月:

江山风月本无常主,闲者便是主人。

——苏轼《临皋闲题》

当他夜饮醉归已三更“家童鼻息已雷鸣,敲门都不应”时:

夜饮东坡醒复醉,归来仿佛已三更。家童鼻息已雷鸣,敲门都不应,倚杖听江声。

——苏轼《临江仙》

面对赤壁的滔滔江水,他豪迈奔放地说“大江东去,浪淘尽,千古风流人物”。

面对青春的一去不复返,他积极乐观地说“谁道人生无再少,门前流水尚能西,休将白发唱黄鸡”。

面对自然界的风吹雨打,他从容洒脱地说“谁怕?一蓑烟雨任平生”。

阅读书籍:

林语堂《苏东坡传》

水光潋滟晴方好,山色空濛雨亦奇。

欲把西湖比西子,淡妆浓抹总相宜。

——《饮湖上初晴后雨》

liàn yàn

记承天寺夜游

苏轼

元丰六年十月十二日夜,解衣欲睡,月色入户,欣然起行。念/无与为乐者,遂/至承天寺/寻/张怀民。怀民亦未寝,相与步于中庭。庭下/如积水空明,水中/藻、荇交横,盖/竹柏影也。何夜无月?何处无竹柏?但/少闲人/如吾两人者耳。

本文妙,妙在

①篇幅短小,但内容丰富。写了一晚一游一景一感。

②结构灵动,起承转合皆具备。

③妙在月色描写,写月色而不露月。

④妙在作者情感的变化

⑤妙在“闲人”的意蕴复杂

⑥妙在人物能够自我排解,旷达的境界

……

发现苏轼在此次夜游中的心情变化

请同学们试着在这句话的空白处填两个语气词,把作者的情感波澜补出来。

庭下如积水空明,( )水中藻、荇交横,( )盖竹柏影也。

叙事、抒情

记叙、描写、抒情

起、承、转、合

1、苏轼(1037~1101),( 朝代 )著名文学家、书画家,唐宋八大家之一。字子瞻,号( ),四川眉山人。

2、元丰二年(1079)年,苏轼因“( )”获罪入狱,随后被流放至湖北( )。

每位同学说出课文的一点点妙

(一字之妙,一词之妙,一句之妙)

记承天寺夜游

元丰六年十月十二日夜,解衣欲睡,月色入户,欣然起行。念无与为乐者,遂至承天寺寻张怀民。怀民亦未寝,相与步于中庭。庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。

可以食无肉,不可居无竹

无肉使人瘦,无竹使人俗

人瘦尚可肥,人俗不可医

小组讨论探究:

文章除了传递出曲折流动、摇曳生姿的快乐之外,还传递出作者怎样的情感?请结合相关语句谈谈你们的发现。

小组合作展示要求:

1、小组全体朗诵品析的词句。

2、小组代表向全班同学展示你们的发现。

3、其他小组补充或质疑。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 消息二则

- 2 首届诺贝尔奖颁发

- 3 “飞天”凌空——跳水姑娘吕伟夺魁记

- 4 一着惊海天——目击我国航母舰载战斗机首架次成功着舰

- 5 国行公祭,为佑世界和平

- 任务二 新闻采访

- 任务三 新闻写作

- 口语交际 讲述

- 第二单元

- 6 藤野先生

- 7 回忆我的母亲

- 8* 列夫·托尔斯泰

- 9* 美丽的颜色

- 写作 学写传记

- 第三单元

- 10 三峡

- 11 短文二篇

- 12* 与朱元思书

- 13 唐诗五首

- 写作 学习描写景物

- 名著导读 《红星照耀中国》:纪实作品的阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 14 背影

- 15 白杨礼赞

- 16* 散文二篇

- 17* 昆明的雨

- 写作 语言要连贯

- 第五单元

- 18 中国石拱桥

- 19 苏州园林

- 20* 蝉

- 21* 梦回繁华

- 写作 说明事物要抓住特征

- 口语交际 复述与转述

- 名著导读 《昆虫记》:科普作品的阅读

- 第六单元

- 22 《孟子》三章

- 23 愚公移山

- 24* 周亚夫军细柳

- 25 诗词五首

- 写作 表达要得体

- 课外古诗词诵读