教科版(2017秋)一年级下册科学教案 1.6 它们去哪里了 教案(表格式)

文档属性

| 名称 | 教科版(2017秋)一年级下册科学教案 1.6 它们去哪里了 教案(表格式) |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 250.8KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 教科版(2017秋) | ||

| 科目 | 科学 | ||

| 更新时间 | 2022-02-07 12:59:29 | ||

图片预览

文档简介

教学基本信息

课题 《它们去哪里了》

学科 科学 学段:1——6年级 年级 一年级

相关领域 物质世界——物质变化——物理变化——溶解

教材 书名:教育部审定2017义务教育教科书《科学》一年级下册 出版社:教育科学出版社 出版日期:2017年11月

是否已实施 是

指导思想与理论依据

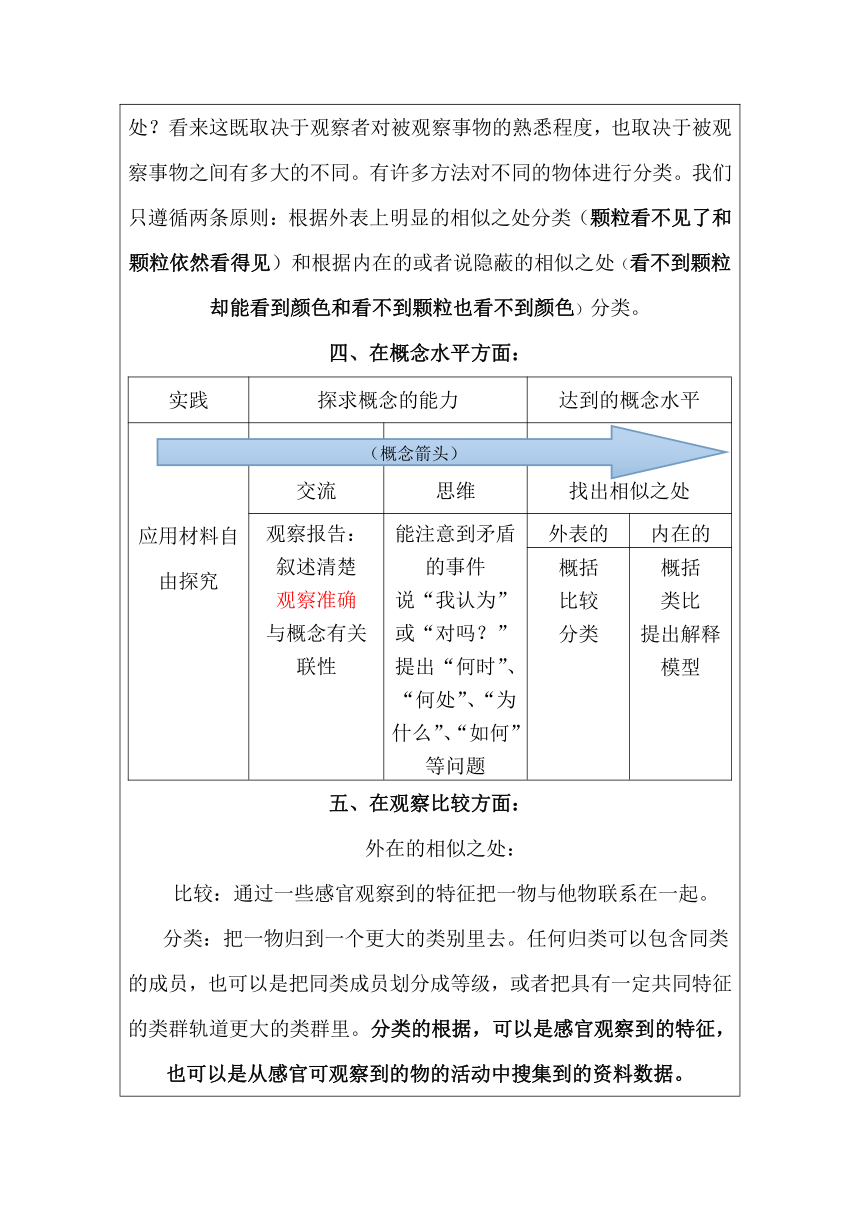

一、在理论依据方面:爱因斯坦曾经把科学定义为一种“探求意义的经历”。今天的孩子们需要以某种方式去阅历世界上的各种自然现象,这种方式应能使他们亲自去经历对自然事物的意义进行探求以能理解,寻求其意义。因此教师就成了这样的设计师,他们把学校变成提供这种经历的活动中心,变成内容丰富的环境,在这里,未来的公民和未来的科学家们可以发现事物间的各种关联;在思想上建立起用来解释这些关联的模型,逐步理解各种现象。经历可以主要是体力上的,例如乘坐翻滚过山车;尽力可以主要是感情上的,例如失去了亲人;经历可以主要是智力上的,例如解决了一道难题。经历还可以有其他的维度,但都不是那么界限分明;乘翻滚过山车的人会发出感情上的叫唤;失去亲人会对人的分泌系统产生作用;而智力上的经历在给人以感情上的满足的同时也会使人在体力上感到筋疲力尽。可以对此做出一个有用的尽管不太精确的概括:事情发生的过程→实际参与这一经历→会在体力上和感情上产生伴生物;而其后续——讲述和分析这一经历→会产生智力上的伴生物,这个部分就是经历的“意义”所在。发现意义,领会意义是经历、融入、参与的结果,没有这些先决条件就不可能演化出意义。然而,在没有经历、没有融入的情况下也可以有并不领会意义的学习(这里讲的是指造成行为上的变化的广义的学习)。二、在选择材料方面:材料应和科学上重要的概念有关;使用这些材料应该能解释许多有关的现象。这就是我们称之为“结构”的特性。这些材料应能引起孩子们的兴趣。材料之间应有多种的相互作用。每个孩子都应有足够的材料。在观察实验方面:科隆巴赫曾说过:我们在关于改进教育的那些半流行的论述中,读到许多不顾一切地赞同通过发现来进行教学的言论,但关于这种教学有什么优越性以及这些优越性在什么情况下能自然增长的有证明的知识则如凤毛麟角。我们迫切需要研究这其中的关键问题并得出可靠的答案。兰本达主张的“发现”就是盖格娜提到的第八种学习类型:“解决问题”。但是盖格娜并没有把“研讨”的效果包括进去。在孩子做出发现之后,“研讨”会帮助他澄清和发展他发现的意义。三、在寻求真理的方面:人们是比较容易发现食物的相似处,还是比较容易发现他们的不同处?看来这既取决于观察者对被观察事物的熟悉程度,也取决于被观察事物之间有多大的不同。有许多方法对不同的物体进行分类。我们只遵循两条原则:根据外表上明显的相似之处分类(颗粒看不见了和颗粒依然看得见)和根据内在的或者说隐蔽的相似之处(看不到颗粒却能看到颜色和看不到颗粒也看不到颜色)分类。实践探求概念的能力达到的概念水平应用材料自由探究交流思维找出相似之处观察报告:叙述清楚观察准确与概念有关联性能注意到矛盾的事件说“我认为”或“对吗?”提出“何时”、“何处”、“为什么”、“如何”等问题外表的内在的概括比较分类概括类比提出解释模型四、在概念水平方面:五、在观察比较方面:外在的相似之处:比较:通过一些感官观察到的特征把一物与他物联系在一起。分类:把一物归到一个更大的类别里去。任何归类可以包含同类的成员,也可以是把同类成员划分成等级,或者把具有一定共同特征的类群轨道更大的类群里。分类的根据,可以是感官观察到的特征,也可以是从感官可观察到的物的活动中搜集到的资料数据。内在的相似之处:概括类推:指的是以超出直接干管观察的研究为基础推断出成分或相似处。类比:通过某种想象上的飞跃而进行的一种比较。类比把两件或两件以上毫不相干的事物通过一个共同点放在一起进行比较,而这共同点不是说话人或思考人创造的,连说话人都不知道这恰恰是他们之间真正的联系。提出模型:模型就是精心创造的对某种自然现象所作的解释说明,他告与实施,对观察到的关系提出一种新的看法。一种模型常常是一种想象中的形象,有助于解释说明显示二不只是反映现实。一个模型通常包含许多的关系,其功用是为对已观察到的现象作出假设、推论、语言开辟道路。

教学背景分析

教材分析:《他们去哪里了》是教育部审定2017义务教育教科书教科版科学一年级下册第一单元我们周围的物体第六课内容。本单元共有七节课,分别是第一课《发现物体的特征》、第二课《谁轻谁重》、第三课《认识物体的形状》、第四课《给物体分类》、第五课《观察一瓶水》、第六课《它们去哪里了》和第七课《认识一袋空气》。“我们周围的物体”单元,是小学生物质科学领域学习的开篇,指向“组成世界的物体能够依照他们的性质进行测量、分类和描述”这一科学核心概念。物体在一年级学生的生活中最为常见,一年级学生对其有直观感受,他们对物体性质的理解又将为他们持续建立材料和物质的概念打下基础。为此,“我们周围的物体”单元,从具有固定形状的物体到一瓶水和洗发液再到一袋空气,循序渐进地带领学生们展开了一系列的探索活动,以加深他们对物体具有质量、形状等特征的理解。学情分析:学生在前一次课,已经把研究目标转向了一瓶水。由于学生有了固态物体的研究基础,所以沿用了之前的方法,运用感官对一瓶水进行观察和描述。学生也借助记录表进行有序和持续的观察。这样的观察让学生发现了水的许多特征。而本课的教学中,学生因为前一节课,已经对水有了比较多的特征认知,所以他们将运用不同于前面几课的做法——混合。他们将把一些已经研究过的物体放入水中,观察混合后发生的变化。魂核试验将丰富学生对前面研究的物体属性的认识。学生将从试验中观察并认识到,一些物体较难溶解在水中,一些物体较易溶解在水中。教学方法:观察法、实验法、讲授法、推理法教学手段:合作交流式、自主探究式技术准备:媒体准备:课件教学准备:分别装有绿豆、白砂糖、酸梅晶、粗盐、精盐(教师展示用)的双层茶叶包。装有水的水槽。

教学目标

科学知识目标:学生知道有些物质容易溶解,而有些物质不容易溶解。科学探究目标:学生发现溶解的宏观表现——颗粒不见了,却没有消失。科学态度目标:学生在小组合作中,能够实事求是的描述现象,并且能够大胆表达自己的想法。科学、技术、社会与环境目标:学生能够根据所学,分析生活中哪些现象是溶解。

教学重点

学生知道有些物质容易溶解,而有些物质不容易溶解。

教学难点

学生发现溶解的宏观表现——颗粒不见了,却没有消失。

教学思维流程图

另附页

教学过程

类比推理步骤 教学操作环节

确定所运货物的特点 猜想货物可能出现的特点 教师通过讲故事,提出小马遇到的难题,引出课题,并激发学生参与活动的兴趣。出示四格图片,帮助学生回忆故事内容,启发学生对于小马货物出现变化的思考。师:同学们,小马遇到了一件着急的事情,想请咱们帮帮它。小马驮着鼓鼓的(慢慢说,加重语气)一袋货物要过河,河水很深,都没过了它的货物。过河后,它发现袋子变瘪了,它仔细检查了货物袋,袋子并没有破,它很着急,货物去哪儿了呢(【板书本节课的课题】)?我们回忆一下故事,鼓鼓的货物袋,为什么变成瘪瘪的了?【预设1】袋子漏了。【预设2】它们进水里后化了。【处理1】小马仔细检查过袋子,并没有漏。【设计意图】学生融入教师创设的情景后,要细致的观察事物变化,找寻出现变化的原因。猜货物哪儿去了。建立货物与水之间的初步联系。

验证货物出现了哪些情况 【教师展示】利用神秘袋子,模仿小马过河的故事。师:小马把还剩下的货物分了咱们一些,想让大家帮忙找找原因。我们可以模仿小马过河时的情景。先用手捏一捏(贴板书),发现袋子是鼓鼓的。再用手捏住袋子的绳子放入水中,慢慢的、沿着一个方向转动。听到“叮”声后,把袋子从水里拿出来,再捏一捏,和入水前比一比(贴板书),说一说袋子怎么了?袋子进入水前,是鼓鼓的(贴鼓袋),进入水后(贴箭头),变成瘪瘪的(贴瘪袋),货物变少了(分析出来的)。【设计意图】教师利用展示试验,既让学生再次直观的发现货物袋的变化,又能加深袋子内的货物与水之间建立联系。最关键的是让学生知道一会儿要如何进行实验,将操作过程展示出来了。同时要引导学生观察货物袋出现的主要现象——袋子变瘪了。

砸实货物出现的特点 师生总结并板书(两个现象要形成共识)

联想还有什么货物也可能出现刚才的现象 在这一环节中,我们可以看做是类比推理环节中,寻求类似现象的过程。这里面包括:第一层次的猜:这是为了让学生确定,期待看见什么样的现象,这个现象就是要与刚才的试验产生关联,知道寻找货物袋子变小(瘪)了。第二层次的说:学生要回忆起教师展示试验的操作过程,并明确一会儿要如何动手操作,最关键的是引导学生想到,怎样去证明这个想法。 师:这些都是小马运输过的货物,咱们来说一说,出现了什么现象,这个货物可能就是故事中小马运的货物呢?【预设】学生不能够直接与刚才的两个共识产生联想。【处理】教师用手圈,再次让学生回忆起刚才两个共识的内容。有其是要说出刚才教师展示试验中出现的主要现象。【设计意图】在不断让学生将共识重复的时候,也是对于溶解初步概念建立的时候。其实我们可以这样想,溶解的两个本质表象,第一个是溶质变小了,第二个是均匀分布到溶剂中,变成均一稳定的状态。针对于低年级的学生来说,他们能够在宏观角度,知道货物的袋子变瘪了,里面的东西跑出去了,而且因为只去过水里,所以只能跑到水里去了,就已经在概念层次上初步生成观念了。教师在启发学生回忆刚才的展示试验,也是为了提醒学生,接下来要进行试验的时候,观察袋子的主要变化。

验证试验货物 第三层次的验:学生将要在试验中,针对自己期待出现的变化,进行观察,用实际情况与期待值进行比较,将现象记录下来,以备后面交流之用。第四层次的想:在学生交流的时候,其实是他们将自己的思考转化为语言表达的过程,他们会主要针对哪个袋子出现了变瘪了的现象,而推出这个袋子的货物,可能就是故事中小马运输的货物。第五层次的定:这一次,学生们再次达成共识,在教师的引导语之下,大家一起说,因为见到了袋子放入水中之后,才变瘪了,如果可以,进一步帮学生分析出,少了的货物,去水里了。 验证方法:小组试验(有小组长负责组织试验,三名学生观察后,进行交流) 学生按照猜测,一名同学操作的同时,另外三名同学负责观察,仔细寻找货物在水中出现的变化。师:请第 组来说一说,你们看到的现象。学生边说,教师边贴图片。并引导学生说出,货物“少了”,“去水里了”。【预设】学生在操作的时候,针对于不容易发生改变液体颜色的时候,不利于学生形容。【处理】教师可以提示学生,按照最开始老师的操作方法,从在空气中捏一捏货物袋,放入水中后拉动货物袋,一直到拿出来再次捏一捏货物袋的这一些列过程【设计意图】让学生再次分析溶解的两个本质现象。更加建立货物跟水之间的联系。

验证芸豆 师:有一天,小马要运送芸豆,大家来猜一猜,芸豆会被水溶解吗?认为会被水溶解的举手。那咱们就来试一试。教师现场往袋子里装芸豆,边装边数装入的个数。把袋子收口后,放入水中转动,一分钟后拿出来,再次和学生一起数还有几颗。同学们,芸豆并没有变少,它被水溶解了吗?看来,有些货物会被水溶解,有些货物不会被水溶解。

得出推理结论

板书设计

教学效果评价

A等级学生能够自主发现模拟实验中袋子的主要变化学生能说出自己试验中期待看到的变化B等级学生在教师启发下发现模拟实验中袋子的主要变化学生能在教师或同伴的帮助下说出自己试验中期待看到的变化C等级学生不能够在教师启发下发现模拟实验中袋子的主要变化学生不能在教师或同伴的帮助下说出自己试验中期待看到的变化

教学特色

这节课是以“基于思维方法的设计”和“低年级学生对溶解概念的理解”为起点,针对于类比推理思维如何在一年级学生的现有情况下如何进行提升的尝试。在查阅了兰本达对于“类比”的定义之后,结合百度上查阅到有关类比的概念、例题等资料,尽可能降低“类比”的要求,努力贴合一年级学生的思维特点。按照类比推理的节点出发,第一步要确定

教学思路流程图

(概念箭头)

课题 《它们去哪里了》

学科 科学 学段:1——6年级 年级 一年级

相关领域 物质世界——物质变化——物理变化——溶解

教材 书名:教育部审定2017义务教育教科书《科学》一年级下册 出版社:教育科学出版社 出版日期:2017年11月

是否已实施 是

指导思想与理论依据

一、在理论依据方面:爱因斯坦曾经把科学定义为一种“探求意义的经历”。今天的孩子们需要以某种方式去阅历世界上的各种自然现象,这种方式应能使他们亲自去经历对自然事物的意义进行探求以能理解,寻求其意义。因此教师就成了这样的设计师,他们把学校变成提供这种经历的活动中心,变成内容丰富的环境,在这里,未来的公民和未来的科学家们可以发现事物间的各种关联;在思想上建立起用来解释这些关联的模型,逐步理解各种现象。经历可以主要是体力上的,例如乘坐翻滚过山车;尽力可以主要是感情上的,例如失去了亲人;经历可以主要是智力上的,例如解决了一道难题。经历还可以有其他的维度,但都不是那么界限分明;乘翻滚过山车的人会发出感情上的叫唤;失去亲人会对人的分泌系统产生作用;而智力上的经历在给人以感情上的满足的同时也会使人在体力上感到筋疲力尽。可以对此做出一个有用的尽管不太精确的概括:事情发生的过程→实际参与这一经历→会在体力上和感情上产生伴生物;而其后续——讲述和分析这一经历→会产生智力上的伴生物,这个部分就是经历的“意义”所在。发现意义,领会意义是经历、融入、参与的结果,没有这些先决条件就不可能演化出意义。然而,在没有经历、没有融入的情况下也可以有并不领会意义的学习(这里讲的是指造成行为上的变化的广义的学习)。二、在选择材料方面:材料应和科学上重要的概念有关;使用这些材料应该能解释许多有关的现象。这就是我们称之为“结构”的特性。这些材料应能引起孩子们的兴趣。材料之间应有多种的相互作用。每个孩子都应有足够的材料。在观察实验方面:科隆巴赫曾说过:我们在关于改进教育的那些半流行的论述中,读到许多不顾一切地赞同通过发现来进行教学的言论,但关于这种教学有什么优越性以及这些优越性在什么情况下能自然增长的有证明的知识则如凤毛麟角。我们迫切需要研究这其中的关键问题并得出可靠的答案。兰本达主张的“发现”就是盖格娜提到的第八种学习类型:“解决问题”。但是盖格娜并没有把“研讨”的效果包括进去。在孩子做出发现之后,“研讨”会帮助他澄清和发展他发现的意义。三、在寻求真理的方面:人们是比较容易发现食物的相似处,还是比较容易发现他们的不同处?看来这既取决于观察者对被观察事物的熟悉程度,也取决于被观察事物之间有多大的不同。有许多方法对不同的物体进行分类。我们只遵循两条原则:根据外表上明显的相似之处分类(颗粒看不见了和颗粒依然看得见)和根据内在的或者说隐蔽的相似之处(看不到颗粒却能看到颜色和看不到颗粒也看不到颜色)分类。实践探求概念的能力达到的概念水平应用材料自由探究交流思维找出相似之处观察报告:叙述清楚观察准确与概念有关联性能注意到矛盾的事件说“我认为”或“对吗?”提出“何时”、“何处”、“为什么”、“如何”等问题外表的内在的概括比较分类概括类比提出解释模型四、在概念水平方面:五、在观察比较方面:外在的相似之处:比较:通过一些感官观察到的特征把一物与他物联系在一起。分类:把一物归到一个更大的类别里去。任何归类可以包含同类的成员,也可以是把同类成员划分成等级,或者把具有一定共同特征的类群轨道更大的类群里。分类的根据,可以是感官观察到的特征,也可以是从感官可观察到的物的活动中搜集到的资料数据。内在的相似之处:概括类推:指的是以超出直接干管观察的研究为基础推断出成分或相似处。类比:通过某种想象上的飞跃而进行的一种比较。类比把两件或两件以上毫不相干的事物通过一个共同点放在一起进行比较,而这共同点不是说话人或思考人创造的,连说话人都不知道这恰恰是他们之间真正的联系。提出模型:模型就是精心创造的对某种自然现象所作的解释说明,他告与实施,对观察到的关系提出一种新的看法。一种模型常常是一种想象中的形象,有助于解释说明显示二不只是反映现实。一个模型通常包含许多的关系,其功用是为对已观察到的现象作出假设、推论、语言开辟道路。

教学背景分析

教材分析:《他们去哪里了》是教育部审定2017义务教育教科书教科版科学一年级下册第一单元我们周围的物体第六课内容。本单元共有七节课,分别是第一课《发现物体的特征》、第二课《谁轻谁重》、第三课《认识物体的形状》、第四课《给物体分类》、第五课《观察一瓶水》、第六课《它们去哪里了》和第七课《认识一袋空气》。“我们周围的物体”单元,是小学生物质科学领域学习的开篇,指向“组成世界的物体能够依照他们的性质进行测量、分类和描述”这一科学核心概念。物体在一年级学生的生活中最为常见,一年级学生对其有直观感受,他们对物体性质的理解又将为他们持续建立材料和物质的概念打下基础。为此,“我们周围的物体”单元,从具有固定形状的物体到一瓶水和洗发液再到一袋空气,循序渐进地带领学生们展开了一系列的探索活动,以加深他们对物体具有质量、形状等特征的理解。学情分析:学生在前一次课,已经把研究目标转向了一瓶水。由于学生有了固态物体的研究基础,所以沿用了之前的方法,运用感官对一瓶水进行观察和描述。学生也借助记录表进行有序和持续的观察。这样的观察让学生发现了水的许多特征。而本课的教学中,学生因为前一节课,已经对水有了比较多的特征认知,所以他们将运用不同于前面几课的做法——混合。他们将把一些已经研究过的物体放入水中,观察混合后发生的变化。魂核试验将丰富学生对前面研究的物体属性的认识。学生将从试验中观察并认识到,一些物体较难溶解在水中,一些物体较易溶解在水中。教学方法:观察法、实验法、讲授法、推理法教学手段:合作交流式、自主探究式技术准备:媒体准备:课件教学准备:分别装有绿豆、白砂糖、酸梅晶、粗盐、精盐(教师展示用)的双层茶叶包。装有水的水槽。

教学目标

科学知识目标:学生知道有些物质容易溶解,而有些物质不容易溶解。科学探究目标:学生发现溶解的宏观表现——颗粒不见了,却没有消失。科学态度目标:学生在小组合作中,能够实事求是的描述现象,并且能够大胆表达自己的想法。科学、技术、社会与环境目标:学生能够根据所学,分析生活中哪些现象是溶解。

教学重点

学生知道有些物质容易溶解,而有些物质不容易溶解。

教学难点

学生发现溶解的宏观表现——颗粒不见了,却没有消失。

教学思维流程图

另附页

教学过程

类比推理步骤 教学操作环节

确定所运货物的特点 猜想货物可能出现的特点 教师通过讲故事,提出小马遇到的难题,引出课题,并激发学生参与活动的兴趣。出示四格图片,帮助学生回忆故事内容,启发学生对于小马货物出现变化的思考。师:同学们,小马遇到了一件着急的事情,想请咱们帮帮它。小马驮着鼓鼓的(慢慢说,加重语气)一袋货物要过河,河水很深,都没过了它的货物。过河后,它发现袋子变瘪了,它仔细检查了货物袋,袋子并没有破,它很着急,货物去哪儿了呢(【板书本节课的课题】)?我们回忆一下故事,鼓鼓的货物袋,为什么变成瘪瘪的了?【预设1】袋子漏了。【预设2】它们进水里后化了。【处理1】小马仔细检查过袋子,并没有漏。【设计意图】学生融入教师创设的情景后,要细致的观察事物变化,找寻出现变化的原因。猜货物哪儿去了。建立货物与水之间的初步联系。

验证货物出现了哪些情况 【教师展示】利用神秘袋子,模仿小马过河的故事。师:小马把还剩下的货物分了咱们一些,想让大家帮忙找找原因。我们可以模仿小马过河时的情景。先用手捏一捏(贴板书),发现袋子是鼓鼓的。再用手捏住袋子的绳子放入水中,慢慢的、沿着一个方向转动。听到“叮”声后,把袋子从水里拿出来,再捏一捏,和入水前比一比(贴板书),说一说袋子怎么了?袋子进入水前,是鼓鼓的(贴鼓袋),进入水后(贴箭头),变成瘪瘪的(贴瘪袋),货物变少了(分析出来的)。【设计意图】教师利用展示试验,既让学生再次直观的发现货物袋的变化,又能加深袋子内的货物与水之间建立联系。最关键的是让学生知道一会儿要如何进行实验,将操作过程展示出来了。同时要引导学生观察货物袋出现的主要现象——袋子变瘪了。

砸实货物出现的特点 师生总结并板书(两个现象要形成共识)

联想还有什么货物也可能出现刚才的现象 在这一环节中,我们可以看做是类比推理环节中,寻求类似现象的过程。这里面包括:第一层次的猜:这是为了让学生确定,期待看见什么样的现象,这个现象就是要与刚才的试验产生关联,知道寻找货物袋子变小(瘪)了。第二层次的说:学生要回忆起教师展示试验的操作过程,并明确一会儿要如何动手操作,最关键的是引导学生想到,怎样去证明这个想法。 师:这些都是小马运输过的货物,咱们来说一说,出现了什么现象,这个货物可能就是故事中小马运的货物呢?【预设】学生不能够直接与刚才的两个共识产生联想。【处理】教师用手圈,再次让学生回忆起刚才两个共识的内容。有其是要说出刚才教师展示试验中出现的主要现象。【设计意图】在不断让学生将共识重复的时候,也是对于溶解初步概念建立的时候。其实我们可以这样想,溶解的两个本质表象,第一个是溶质变小了,第二个是均匀分布到溶剂中,变成均一稳定的状态。针对于低年级的学生来说,他们能够在宏观角度,知道货物的袋子变瘪了,里面的东西跑出去了,而且因为只去过水里,所以只能跑到水里去了,就已经在概念层次上初步生成观念了。教师在启发学生回忆刚才的展示试验,也是为了提醒学生,接下来要进行试验的时候,观察袋子的主要变化。

验证试验货物 第三层次的验:学生将要在试验中,针对自己期待出现的变化,进行观察,用实际情况与期待值进行比较,将现象记录下来,以备后面交流之用。第四层次的想:在学生交流的时候,其实是他们将自己的思考转化为语言表达的过程,他们会主要针对哪个袋子出现了变瘪了的现象,而推出这个袋子的货物,可能就是故事中小马运输的货物。第五层次的定:这一次,学生们再次达成共识,在教师的引导语之下,大家一起说,因为见到了袋子放入水中之后,才变瘪了,如果可以,进一步帮学生分析出,少了的货物,去水里了。 验证方法:小组试验(有小组长负责组织试验,三名学生观察后,进行交流) 学生按照猜测,一名同学操作的同时,另外三名同学负责观察,仔细寻找货物在水中出现的变化。师:请第 组来说一说,你们看到的现象。学生边说,教师边贴图片。并引导学生说出,货物“少了”,“去水里了”。【预设】学生在操作的时候,针对于不容易发生改变液体颜色的时候,不利于学生形容。【处理】教师可以提示学生,按照最开始老师的操作方法,从在空气中捏一捏货物袋,放入水中后拉动货物袋,一直到拿出来再次捏一捏货物袋的这一些列过程【设计意图】让学生再次分析溶解的两个本质现象。更加建立货物跟水之间的联系。

验证芸豆 师:有一天,小马要运送芸豆,大家来猜一猜,芸豆会被水溶解吗?认为会被水溶解的举手。那咱们就来试一试。教师现场往袋子里装芸豆,边装边数装入的个数。把袋子收口后,放入水中转动,一分钟后拿出来,再次和学生一起数还有几颗。同学们,芸豆并没有变少,它被水溶解了吗?看来,有些货物会被水溶解,有些货物不会被水溶解。

得出推理结论

板书设计

教学效果评价

A等级学生能够自主发现模拟实验中袋子的主要变化学生能说出自己试验中期待看到的变化B等级学生在教师启发下发现模拟实验中袋子的主要变化学生能在教师或同伴的帮助下说出自己试验中期待看到的变化C等级学生不能够在教师启发下发现模拟实验中袋子的主要变化学生不能在教师或同伴的帮助下说出自己试验中期待看到的变化

教学特色

这节课是以“基于思维方法的设计”和“低年级学生对溶解概念的理解”为起点,针对于类比推理思维如何在一年级学生的现有情况下如何进行提升的尝试。在查阅了兰本达对于“类比”的定义之后,结合百度上查阅到有关类比的概念、例题等资料,尽可能降低“类比”的要求,努力贴合一年级学生的思维特点。按照类比推理的节点出发,第一步要确定

教学思路流程图

(概念箭头)