语文:人教版必修5 10 谈中国诗 课件2

文档属性

| 名称 | 语文:人教版必修5 10 谈中国诗 课件2 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 2.6MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2012-11-26 19:58:28 | ||

图片预览

文档简介

课件34张PPT。回想一下我们学过的诗歌,

吟诵,品味。你发现它们有

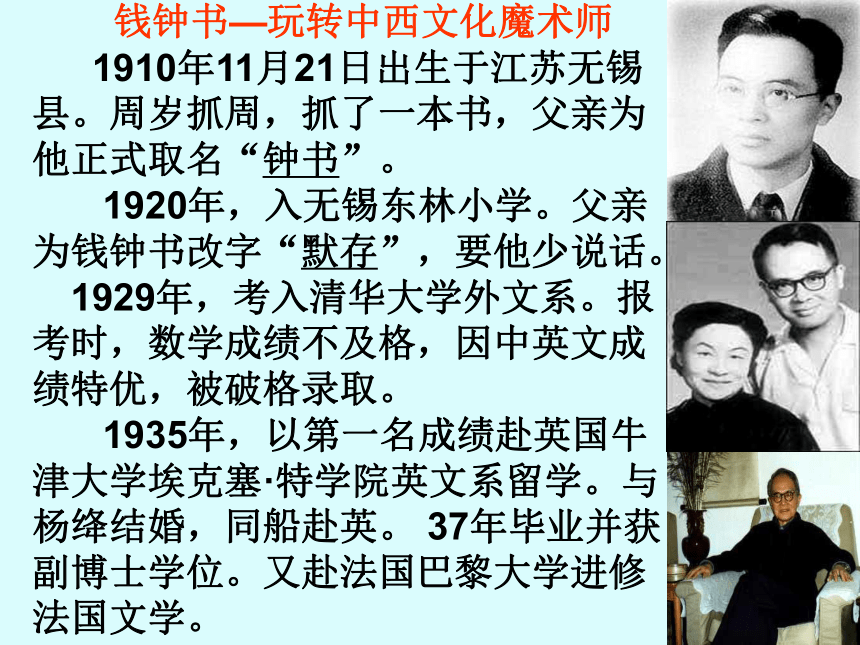

什么特点?请就你学过或读过的外国诗举个例子。谈中国诗 钱钟书钱钟书—玩转中西文化魔术师 1910年11月21日出生于江苏无锡县。周岁抓周,抓了一本书,父亲为他正式取名“钟书”。 1920年,入无锡东林小学。父亲为钱钟书改字“默存”,要他少说话。

1929年,考入清华大学外文系。报考时,数学成绩不及格,因中英文成绩特优,被破格录取。

1935年,以第一名成绩赴英国牛津大学埃克塞·特学院英文系留学。与杨绛结婚,同船赴英。 37年毕业并获副博士学位。又赴法国巴黎大学进修法国文学。 归国先后任昆明西南联大外文系教授、湖南蓝田国立师范学院英文系主任。与此同时,他在上海暨南大学、中央图书馆和清华大学执教或任职。 1953年后,在北京大学文学研究所任研究员。曾任中国社会科学院副院长。

1966年钱钟书、杨绛均被“揪出” ,有人写大字报诬陷钱钟书轻蔑领袖著作,钱钟书、杨绛用事实澄清了诬陷。

1991年,全国18家电视台拍摄《中国当代文化名人》,钱钟书为首批36人之一,但他谢绝拍摄。

1998年12月19日,因病在北京逝世。散文集 : 《写在人生边上》长篇小说:《围城》

短篇小说集 : 《人?兽?鬼》

学术著作 :《宋诗选注》《谈艺录》《管锥编》《七缀集》等。

《围城》已有英、法、德、俄、日、西语译本。《谈艺录》是一部具有开创性的中西比较诗论。多卷本《管锥编》,对中国著名的经史子古籍进行考释,并从中西文化和文学的比较上阐发、辨析。

钱钟书先生在观察中西文化事物时,不拒绝任何一种理论学说,也不盲从任何一个权威。他毕生致力于促使中国文学艺术走向世界,加入到世界文学艺术的总的格局中去。 为此,他既批评中国人由于某些幻觉而对本土文化的妄自尊大,又毫不留情地横扫了西方人由于无知而以欧美文化为中心的偏见。钱著对于推进中外文化的交流,对于使中国人了解西方的学术,使西方人了解中国的文化,起了很好的作用。本文就是这样的作品。

背景资料

本文发表于1945年12月,收入《钱钟书散文》(浙江文艺出版社1997年版)。原稿为英文,是他1945年12月6日在上海对美国人的演讲,后节译为中文。朗读课文,注意以下学习要点: 文章思路 中国诗的特征 比喻句 正 音精髓 一蹴而就

数见不鲜

轻鸢 颦蹙

撩人 叫嚣

梵文 深挚

槛外 桴鼓

遥思远怅

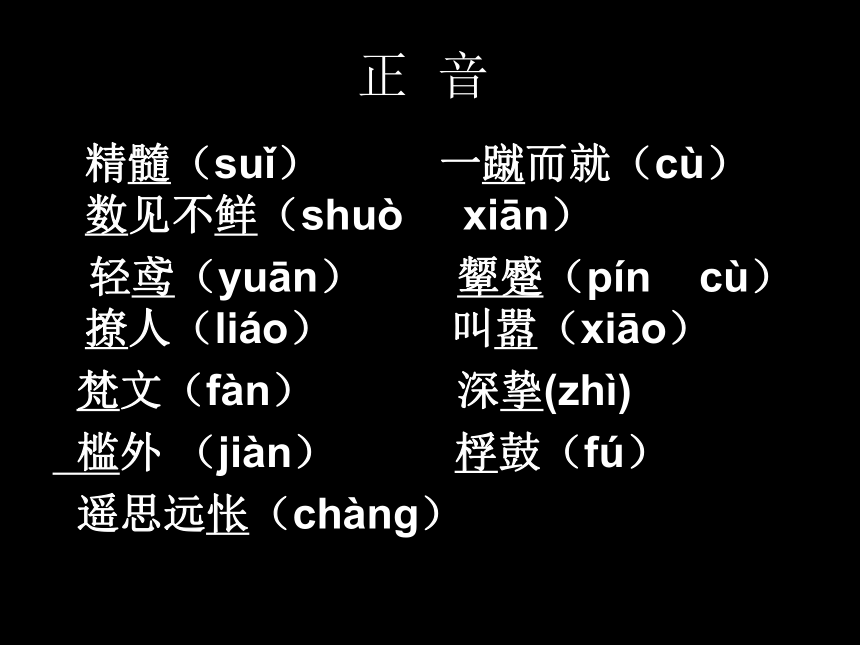

正 音 精髓(suǐ) 一蹴而就(cù) 数见不鲜(shuò xiān)

轻鸢(yuān) 颦蹙(pín cù) 撩人(liáo) 叫嚣(xiāo)

梵文(fàn) 深挚(zhì)

槛外 (jiàn) 桴鼓(fú)

遥思远怅(chàng)

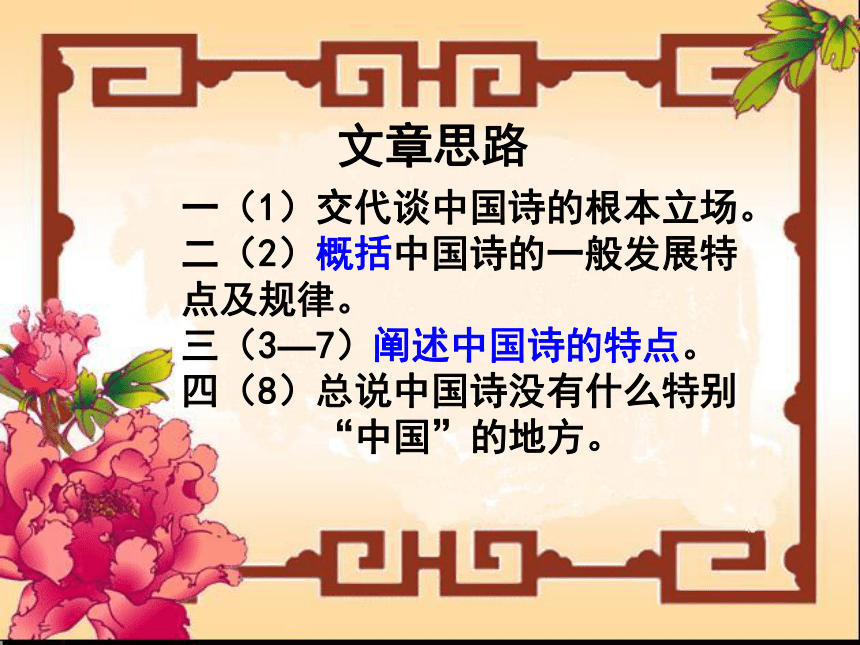

文章思路一(1)交代谈中国诗的根本立场。

二(2)概括中国诗的一般发展特点及规律。

三(3—7)阐述中国诗的特点。

四(8)总说中国诗没有什么特别

“中国”的地方。 思考: 与西方诗歌相比较,中国诗有什么特征?

1、从诗歌发展的历史说,中国诗与西方诗歌相反。西方诗歌的发展是史诗—戏剧诗—抒情诗;而中国却是抒情诗—戏剧诗,没有史诗。

2、篇幅短小,追求在简短的篇幅中包容着悠远的意味。西方也有主张诗短的,但他们的“短” 比我们的要长得多。 3、富于暗示性,“言有尽而意无穷”。旨趣往往在字面以外,“字面”不过起到诱发和影射作用。

4、笔力轻淡,词气安和。中国也有“厚重”的诗,但比起西方诗歌来,还是轻柔得多。

课文精妙的比喻显出特有的幽默和睿智。找出你最喜欢的比喻,说说它们的含义和表达作用。例1:“中国诗是文艺欣赏里的闪电战。”“中国长诗也只是声韵里面的轻鸢剪掠。”

例2:“鞋子形成了脚,脚也形成了鞋子。”

“闪电战”“轻鸢剪掠”都比喻中国诗短,可以一会儿读完。 “鞋子”“脚”分别比喻中国诗不允许一字两次押韵的禁律和中国诗的篇幅。比喻示例例3:“仿佛我们要看得远些,每把眉眼颦蹙。”

例4:“我愿意换个说法,说这是怀孕的静默。”

“看得远”指悠远的意味,“每把眉眼颦蹙” 指把诗的篇幅弄短。 “怀孕的静默”喻中国诗“言有尽而意无穷”,“状难写之景,如在目前;含不尽之意,见于言外”。

例5:“有种卷毛凹鼻子的哈巴狗儿,你们叫它‘北京狗’,我们叫它‘西洋狗’。”

通过对狗的不同叫法来阐述不管是中国诗还是外国诗,首先它们是诗。 例6“并且是谈话,不是演讲,像良心的声音又静又细。”

“谈话”比喻中国诗中的狂放“像良心的声音”。这个比喻充分写出了中国诗无声胜有声的特点。例7 “病人上了床,浪荡子回到家。出门旅行,目的还是要回家,否则不必牢记着旅途的印象。”

比喻我们一切情感,理智和意志上的追求或企图不过是灵魂上对本国文化的依恋。

例8 “诸位在中国的小住能增加诸位对本国的爱恋,觉得甜蜜的家乡因远征增添了甜蜜。”

比喻“研究我们的诗准使诸位对本国的诗有更深的领会”。 如何理解“他不能对整个本国诗尽职”这句话?

这是对只读本国诗的人而言的。这样就不能立足于比较文学的立场,对中外诗歌进行比较,从而不能客观地评判本国诗与外国诗的异同优劣。进而全面地认识本国诗的特征。“不识庐山真面目,只缘身在此山中”。

《围城》妙喻一瞥1、忠厚老实人的恶毒,像饭里的沙砾或者出骨鱼片里未净的刺,给人一种不期待的伤痛。

2、他并无中文难达的新意,需要借英文来讲;所以说话里嵌的英文字,还比不得嘴里嵌的金牙,因为金牙不仅妆点,尚可使用,只好比牙缝里嵌的肉屑,表示饭菜吃得好,此外全无用处。《围城》妙喻一瞥

3、事实上,一个人的缺点正像猴子的尾巴,猴子蹲在地面的时候,尾巴是看不见的,直到它向树上爬,就把后部供大众瞻仰,可是这红臀长尾巴本来就有,并非地位爬高了的标识。 《围城》妙喻一瞥

4、天下只有两种人。譬如一串葡萄到手,一种人挑最好的先吃,另一种人把最好的留在最后吃。照例第一种人应该乐观,因为他每吃一颗都是吃剩的葡萄里最好的;第二种应该悲观,因为他每吃一颗都是吃剩的葡萄里最坏的。不过事实上适得其反,缘故是第二种人还有希望,第一种人只有回忆。

5、方鸿渐把信还给唐小姐时,痴钝并无感觉。过些时,他才像从昏厥里醒过来,开始不住地心痛,就像因蜷曲而麻木的四肢,到伸直了血脉流通,就觉得剌痛。昨天囫囵吞地忍受的整块痛苦,当时没工夫辨别滋味,现在,牛反刍似的,零星断续,细嚼出深深没底的回味。卧室窗外的树木和草地,天天碰见的人,都跟往常一样,丝毫没变,对自己伤心丢脸这种大事全不理会似的。奇怪的是,他同时又觉得天地惨淡,至少自己的天地变了相。他个人的天地忽然从世人公共生活的天地里分出来,宛如与活人幽明隔绝的孤鬼,瞧着阳世的乐事,自己插不进,瞧着阳世的太阳,自己晒不到。 联系课文,比较曹操的《观沧海》和普希金的《致大海》,写一篇一二百字的短文,评说它们在内容和形式上的异同。

提示:《观沧海》写沧海的广阔浩大,也反映出作者宽阔、雄壮的情怀,《致大海》是一曲对大海的庄严颂歌,是对人生命运的深沉感叹,也是对自由的热情礼赞。 观沧海

曹操

东临碣石,以观沧海。

水何澹澹,山岛竦峙。

树木丛生,百草丰茂。

秋风萧瑟,洪波涌起。

日月之行,若出其中;

星汉灿烂,若出其里。

幸甚至哉,歌以咏志。 致大海 普希金

再见吧,自由奔放的大海!

这是你最后一次在我的眼前,

翻滚着蔚蓝色的波浪,

和闪耀着娇美的容光。

?

好象是朋友忧郁的怨诉,

好象是他在临别时的呼唤,

我最后一次在倾听

你悲哀的喧响,你召唤的喧响。

你是我心灵的愿望之所在呀!

我时常沿着你的岸旁,

一个人静悄悄地,茫然地徘徊,

还因为那个隐秘地愿望而苦恼心伤!

?

?我多么热爱你的回音,

热爱你阴沉的声调,你的深渊的音响,

还有那黄昏时分的寂静,

和那反复无常的激情!

渔夫们的温顺的风帆,

靠了你的任性的保护,

在波涛之间勇敢地飞航;

但当你汹涌起来而无法控制时,

大群地船只就会覆亡。

?

你等待着,你召唤着……而我却被束缚住;

我的心灵的挣扎完全归于枉然:

我被一种强烈的热情所魅惑,

使我留在你的岸旁……

?

?

有什么好怜惜呢?现在哪儿

才是我要奔向的无忧无绿虑的路径?

在你的荒漠之中,有一样东西

它曾使我的心灵为之震惊。

?我曾想永远地离开

你这寂寞和静止不动地海岸,

怀着狂欢之情祝贺你,

并任我的诗歌顺着你的波涛奔向远方,

但是我却未能如愿以偿!

那是一处峭岩,一座光荣的坟墓……

在那儿,沉浸在寒冷的睡梦中的,

是一些威严的回忆;

拿破仑就在那儿消亡。

?

在那儿,他长眠在苦难之中。

而紧跟他之后,正像风暴的喧响一样,

另一个天才,又飞离我们而去,

他是我们思想上的另一个君主。

?

为自由之神所悲泣着的歌者消失了,

他把自己的桂冠留在世上。

阴恶的天气喧腾起来吧,激荡起来吧:

哦,大海呀,是他曾经将你歌唱。

?

你的形象反映在他的身上,

他是用你的精神塑造成长:

正像你一样,他威严、深远而深沉,

他像你一样,什么都不能使他屈服投降。

?哦,再见吧,大海!

我永不会忘记你庄严的容光,

我将长久地,长久地

倾听你在黄昏时分地轰响。

?

我整个心灵充满了你,

我要把你地峭岩,你地海湾,

你的闪光,你的阴影,还有絮语的波浪,

带进森林,带到那静寂的荒漠之乡。世界空虚了,大海洋呀,

你现在要吧我带到什么地方?

人们的命运到处都是一样:

凡是有着幸福的地方,那儿早就有人在守卫:

或许是开明的贤者,或许是暴虐的君王。

同:都是作者内心情感的自然流露,《观沧海》写沧海的广阔浩大,显出一种奇丽之状,也反映出作者宽阔、雄壮的情怀,我们能从实景的描绘中感受到诗人非凡的心胸气魄。《致大海》是一曲对大海的庄严颂歌,是对人生命运的深沉感叹,也是对自由的热情礼赞。 异:《观沧海》体现了中国诗讲求篇幅短小的特点,但包容着深远的意味。《致大海》篇幅较长,抒情充分。

《观沧海》体现了中国诗富于暗示性的特点,“字面”不过起到诱发和影射作用。如“日月之行,若出其中;星汉灿烂,若出其里”四句,诗人以丰富的想象力写出了观海时的感受。吞吐宇宙的大海,是诗人博大胸襟的象征。《致大海》则体现了外国诗直抒胸臆的特点。如“我多么热爱你的回音,/热爱你阴沉的声调,你的深渊的音响,/还有那黄昏时分的寂静,/和那反复无常的激情!”往往是中国古典诗歌极力避免的。

吟诵,品味。你发现它们有

什么特点?请就你学过或读过的外国诗举个例子。谈中国诗 钱钟书钱钟书—玩转中西文化魔术师 1910年11月21日出生于江苏无锡县。周岁抓周,抓了一本书,父亲为他正式取名“钟书”。 1920年,入无锡东林小学。父亲为钱钟书改字“默存”,要他少说话。

1929年,考入清华大学外文系。报考时,数学成绩不及格,因中英文成绩特优,被破格录取。

1935年,以第一名成绩赴英国牛津大学埃克塞·特学院英文系留学。与杨绛结婚,同船赴英。 37年毕业并获副博士学位。又赴法国巴黎大学进修法国文学。 归国先后任昆明西南联大外文系教授、湖南蓝田国立师范学院英文系主任。与此同时,他在上海暨南大学、中央图书馆和清华大学执教或任职。 1953年后,在北京大学文学研究所任研究员。曾任中国社会科学院副院长。

1966年钱钟书、杨绛均被“揪出” ,有人写大字报诬陷钱钟书轻蔑领袖著作,钱钟书、杨绛用事实澄清了诬陷。

1991年,全国18家电视台拍摄《中国当代文化名人》,钱钟书为首批36人之一,但他谢绝拍摄。

1998年12月19日,因病在北京逝世。散文集 : 《写在人生边上》长篇小说:《围城》

短篇小说集 : 《人?兽?鬼》

学术著作 :《宋诗选注》《谈艺录》《管锥编》《七缀集》等。

《围城》已有英、法、德、俄、日、西语译本。《谈艺录》是一部具有开创性的中西比较诗论。多卷本《管锥编》,对中国著名的经史子古籍进行考释,并从中西文化和文学的比较上阐发、辨析。

钱钟书先生在观察中西文化事物时,不拒绝任何一种理论学说,也不盲从任何一个权威。他毕生致力于促使中国文学艺术走向世界,加入到世界文学艺术的总的格局中去。 为此,他既批评中国人由于某些幻觉而对本土文化的妄自尊大,又毫不留情地横扫了西方人由于无知而以欧美文化为中心的偏见。钱著对于推进中外文化的交流,对于使中国人了解西方的学术,使西方人了解中国的文化,起了很好的作用。本文就是这样的作品。

背景资料

本文发表于1945年12月,收入《钱钟书散文》(浙江文艺出版社1997年版)。原稿为英文,是他1945年12月6日在上海对美国人的演讲,后节译为中文。朗读课文,注意以下学习要点: 文章思路 中国诗的特征 比喻句 正 音精髓 一蹴而就

数见不鲜

轻鸢 颦蹙

撩人 叫嚣

梵文 深挚

槛外 桴鼓

遥思远怅

正 音 精髓(suǐ) 一蹴而就(cù) 数见不鲜(shuò xiān)

轻鸢(yuān) 颦蹙(pín cù) 撩人(liáo) 叫嚣(xiāo)

梵文(fàn) 深挚(zhì)

槛外 (jiàn) 桴鼓(fú)

遥思远怅(chàng)

文章思路一(1)交代谈中国诗的根本立场。

二(2)概括中国诗的一般发展特点及规律。

三(3—7)阐述中国诗的特点。

四(8)总说中国诗没有什么特别

“中国”的地方。 思考: 与西方诗歌相比较,中国诗有什么特征?

1、从诗歌发展的历史说,中国诗与西方诗歌相反。西方诗歌的发展是史诗—戏剧诗—抒情诗;而中国却是抒情诗—戏剧诗,没有史诗。

2、篇幅短小,追求在简短的篇幅中包容着悠远的意味。西方也有主张诗短的,但他们的“短” 比我们的要长得多。 3、富于暗示性,“言有尽而意无穷”。旨趣往往在字面以外,“字面”不过起到诱发和影射作用。

4、笔力轻淡,词气安和。中国也有“厚重”的诗,但比起西方诗歌来,还是轻柔得多。

课文精妙的比喻显出特有的幽默和睿智。找出你最喜欢的比喻,说说它们的含义和表达作用。例1:“中国诗是文艺欣赏里的闪电战。”“中国长诗也只是声韵里面的轻鸢剪掠。”

例2:“鞋子形成了脚,脚也形成了鞋子。”

“闪电战”“轻鸢剪掠”都比喻中国诗短,可以一会儿读完。 “鞋子”“脚”分别比喻中国诗不允许一字两次押韵的禁律和中国诗的篇幅。比喻示例例3:“仿佛我们要看得远些,每把眉眼颦蹙。”

例4:“我愿意换个说法,说这是怀孕的静默。”

“看得远”指悠远的意味,“每把眉眼颦蹙” 指把诗的篇幅弄短。 “怀孕的静默”喻中国诗“言有尽而意无穷”,“状难写之景,如在目前;含不尽之意,见于言外”。

例5:“有种卷毛凹鼻子的哈巴狗儿,你们叫它‘北京狗’,我们叫它‘西洋狗’。”

通过对狗的不同叫法来阐述不管是中国诗还是外国诗,首先它们是诗。 例6“并且是谈话,不是演讲,像良心的声音又静又细。”

“谈话”比喻中国诗中的狂放“像良心的声音”。这个比喻充分写出了中国诗无声胜有声的特点。例7 “病人上了床,浪荡子回到家。出门旅行,目的还是要回家,否则不必牢记着旅途的印象。”

比喻我们一切情感,理智和意志上的追求或企图不过是灵魂上对本国文化的依恋。

例8 “诸位在中国的小住能增加诸位对本国的爱恋,觉得甜蜜的家乡因远征增添了甜蜜。”

比喻“研究我们的诗准使诸位对本国的诗有更深的领会”。 如何理解“他不能对整个本国诗尽职”这句话?

这是对只读本国诗的人而言的。这样就不能立足于比较文学的立场,对中外诗歌进行比较,从而不能客观地评判本国诗与外国诗的异同优劣。进而全面地认识本国诗的特征。“不识庐山真面目,只缘身在此山中”。

《围城》妙喻一瞥1、忠厚老实人的恶毒,像饭里的沙砾或者出骨鱼片里未净的刺,给人一种不期待的伤痛。

2、他并无中文难达的新意,需要借英文来讲;所以说话里嵌的英文字,还比不得嘴里嵌的金牙,因为金牙不仅妆点,尚可使用,只好比牙缝里嵌的肉屑,表示饭菜吃得好,此外全无用处。《围城》妙喻一瞥

3、事实上,一个人的缺点正像猴子的尾巴,猴子蹲在地面的时候,尾巴是看不见的,直到它向树上爬,就把后部供大众瞻仰,可是这红臀长尾巴本来就有,并非地位爬高了的标识。 《围城》妙喻一瞥

4、天下只有两种人。譬如一串葡萄到手,一种人挑最好的先吃,另一种人把最好的留在最后吃。照例第一种人应该乐观,因为他每吃一颗都是吃剩的葡萄里最好的;第二种应该悲观,因为他每吃一颗都是吃剩的葡萄里最坏的。不过事实上适得其反,缘故是第二种人还有希望,第一种人只有回忆。

5、方鸿渐把信还给唐小姐时,痴钝并无感觉。过些时,他才像从昏厥里醒过来,开始不住地心痛,就像因蜷曲而麻木的四肢,到伸直了血脉流通,就觉得剌痛。昨天囫囵吞地忍受的整块痛苦,当时没工夫辨别滋味,现在,牛反刍似的,零星断续,细嚼出深深没底的回味。卧室窗外的树木和草地,天天碰见的人,都跟往常一样,丝毫没变,对自己伤心丢脸这种大事全不理会似的。奇怪的是,他同时又觉得天地惨淡,至少自己的天地变了相。他个人的天地忽然从世人公共生活的天地里分出来,宛如与活人幽明隔绝的孤鬼,瞧着阳世的乐事,自己插不进,瞧着阳世的太阳,自己晒不到。 联系课文,比较曹操的《观沧海》和普希金的《致大海》,写一篇一二百字的短文,评说它们在内容和形式上的异同。

提示:《观沧海》写沧海的广阔浩大,也反映出作者宽阔、雄壮的情怀,《致大海》是一曲对大海的庄严颂歌,是对人生命运的深沉感叹,也是对自由的热情礼赞。 观沧海

曹操

东临碣石,以观沧海。

水何澹澹,山岛竦峙。

树木丛生,百草丰茂。

秋风萧瑟,洪波涌起。

日月之行,若出其中;

星汉灿烂,若出其里。

幸甚至哉,歌以咏志。 致大海 普希金

再见吧,自由奔放的大海!

这是你最后一次在我的眼前,

翻滚着蔚蓝色的波浪,

和闪耀着娇美的容光。

?

好象是朋友忧郁的怨诉,

好象是他在临别时的呼唤,

我最后一次在倾听

你悲哀的喧响,你召唤的喧响。

你是我心灵的愿望之所在呀!

我时常沿着你的岸旁,

一个人静悄悄地,茫然地徘徊,

还因为那个隐秘地愿望而苦恼心伤!

?

?我多么热爱你的回音,

热爱你阴沉的声调,你的深渊的音响,

还有那黄昏时分的寂静,

和那反复无常的激情!

渔夫们的温顺的风帆,

靠了你的任性的保护,

在波涛之间勇敢地飞航;

但当你汹涌起来而无法控制时,

大群地船只就会覆亡。

?

你等待着,你召唤着……而我却被束缚住;

我的心灵的挣扎完全归于枉然:

我被一种强烈的热情所魅惑,

使我留在你的岸旁……

?

?

有什么好怜惜呢?现在哪儿

才是我要奔向的无忧无绿虑的路径?

在你的荒漠之中,有一样东西

它曾使我的心灵为之震惊。

?我曾想永远地离开

你这寂寞和静止不动地海岸,

怀着狂欢之情祝贺你,

并任我的诗歌顺着你的波涛奔向远方,

但是我却未能如愿以偿!

那是一处峭岩,一座光荣的坟墓……

在那儿,沉浸在寒冷的睡梦中的,

是一些威严的回忆;

拿破仑就在那儿消亡。

?

在那儿,他长眠在苦难之中。

而紧跟他之后,正像风暴的喧响一样,

另一个天才,又飞离我们而去,

他是我们思想上的另一个君主。

?

为自由之神所悲泣着的歌者消失了,

他把自己的桂冠留在世上。

阴恶的天气喧腾起来吧,激荡起来吧:

哦,大海呀,是他曾经将你歌唱。

?

你的形象反映在他的身上,

他是用你的精神塑造成长:

正像你一样,他威严、深远而深沉,

他像你一样,什么都不能使他屈服投降。

?哦,再见吧,大海!

我永不会忘记你庄严的容光,

我将长久地,长久地

倾听你在黄昏时分地轰响。

?

我整个心灵充满了你,

我要把你地峭岩,你地海湾,

你的闪光,你的阴影,还有絮语的波浪,

带进森林,带到那静寂的荒漠之乡。世界空虚了,大海洋呀,

你现在要吧我带到什么地方?

人们的命运到处都是一样:

凡是有着幸福的地方,那儿早就有人在守卫:

或许是开明的贤者,或许是暴虐的君王。

同:都是作者内心情感的自然流露,《观沧海》写沧海的广阔浩大,显出一种奇丽之状,也反映出作者宽阔、雄壮的情怀,我们能从实景的描绘中感受到诗人非凡的心胸气魄。《致大海》是一曲对大海的庄严颂歌,是对人生命运的深沉感叹,也是对自由的热情礼赞。 异:《观沧海》体现了中国诗讲求篇幅短小的特点,但包容着深远的意味。《致大海》篇幅较长,抒情充分。

《观沧海》体现了中国诗富于暗示性的特点,“字面”不过起到诱发和影射作用。如“日月之行,若出其中;星汉灿烂,若出其里”四句,诗人以丰富的想象力写出了观海时的感受。吞吐宇宙的大海,是诗人博大胸襟的象征。《致大海》则体现了外国诗直抒胸臆的特点。如“我多么热爱你的回音,/热爱你阴沉的声调,你的深渊的音响,/还有那黄昏时分的寂静,/和那反复无常的激情!”往往是中国古典诗歌极力避免的。