《逍遥游》教学课件

图片预览

文档简介

课件41张PPT。逍遥游庄子了解庄子的相关思想,初步了解《庄子》一书的艺术特色;

排除文章的读音障碍,初步掌握课文中出现的通假字,初步把握课文大意;

学习课文的第一自然段第一课时学习目标庄子(约前369-前286)名周,战国中期宋国人。我国著名的思想家 (或哲学家)、文学家。他继承并发展了老子的思想,成为道家学派的重要代表人物,世称“老庄”。 庄子简介 庄子的主要思想有“天道无为”,相对的认识论,无条件的精神自由等。他的思想属于唯心主义体系。他片面夸大一切事物的相对性,否定客观事物的差异,否定客观真理,在认识论上走向相对主义。

从这种认识论出发,他对待生活的态度是:一切顺应自然,安时而处顺,知其不可奈何而安之若命。在政治上,他主张“无为而治”,反对一切社会制度,摈弃一切文化知识。庄子思想《庄子》,又名《南华经》,是道家经典之一,现存33篇。内篇7篇,外篇15篇,杂篇11篇。庄子作品《庄子》散文富有想象力和浪漫主义色彩,擅长用寓言故事来说明道理,不仅有很高的哲学成就,而且对后世文学的发展影响极为深远。《逍遥游》简介《逍遥游》居《庄子?内篇》之首,是阐发庄子追求绝对精神自由的思想观点的著名篇章。可以说是《庄子》一书的纲领。

“逍遥游” ,字面义为“没有约束,自由自在地遨游”。《逍遥游》一文主要说明了庄子追求绝对自由的人生观,它体现了庄子的哲学思想观。预习作业检测——语音其名为鲲 《齐谐》

抟扶摇 坳堂

莫之夭阏 蜩

宿舂粮 榆枋

决起而飞 蟪蛄

数数然 斥鴳

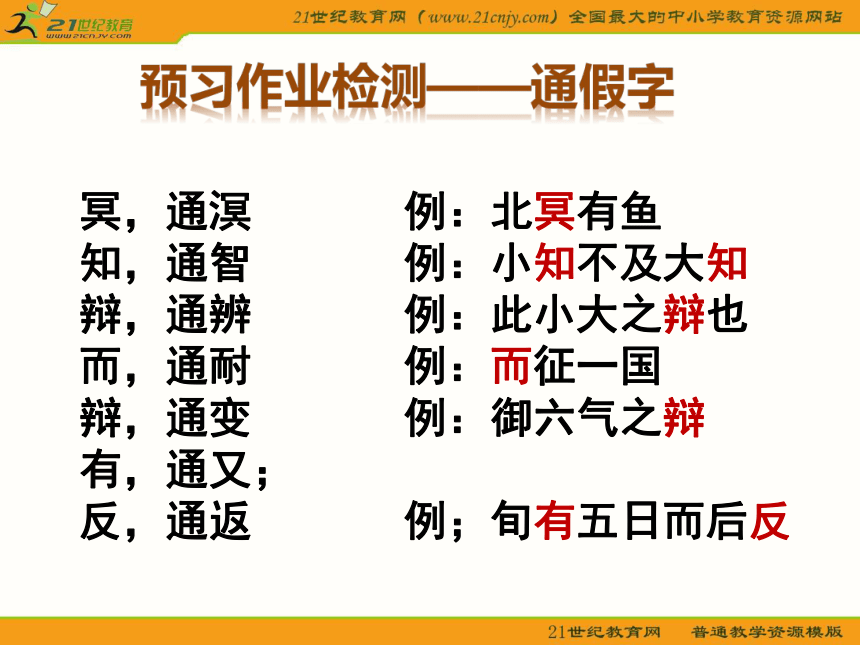

泠然善也 恶乎待哉kūn xiétuánè ào tiáochōngfāngxuè huìshuòyàn língwū 冥,通溟 例:北冥有鱼

知,通智 例:小知不及大知

辩,通辨 例:此小大之辩也

而,通耐 例:而征一国

辩,通变 例:御六气之辩

有,通又;

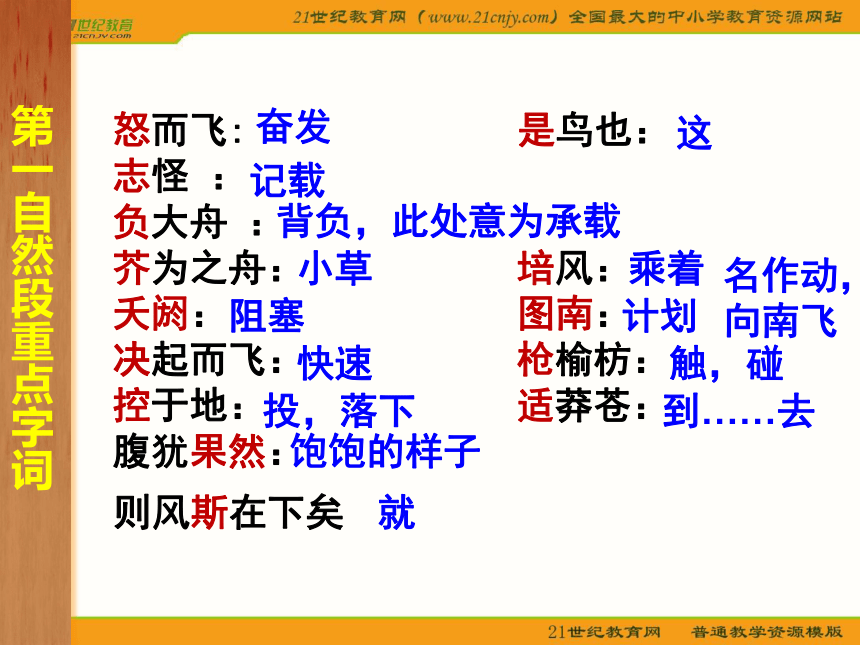

反,通返 例;旬有五日而后反 预习作业检测——通假字第一自然段重点字词怒而飞: 是鸟也:

志怪 :

负大舟 :

芥为之舟: 培风:

夭阏: 图南:

决起而飞: 枪榆枋:

控于地: 适莽苍:

腹犹果然:

奋发这记载背负,此处意为承载小草乘着阻塞计划快速触,碰投,落下到……去饱饱的样子名作动,

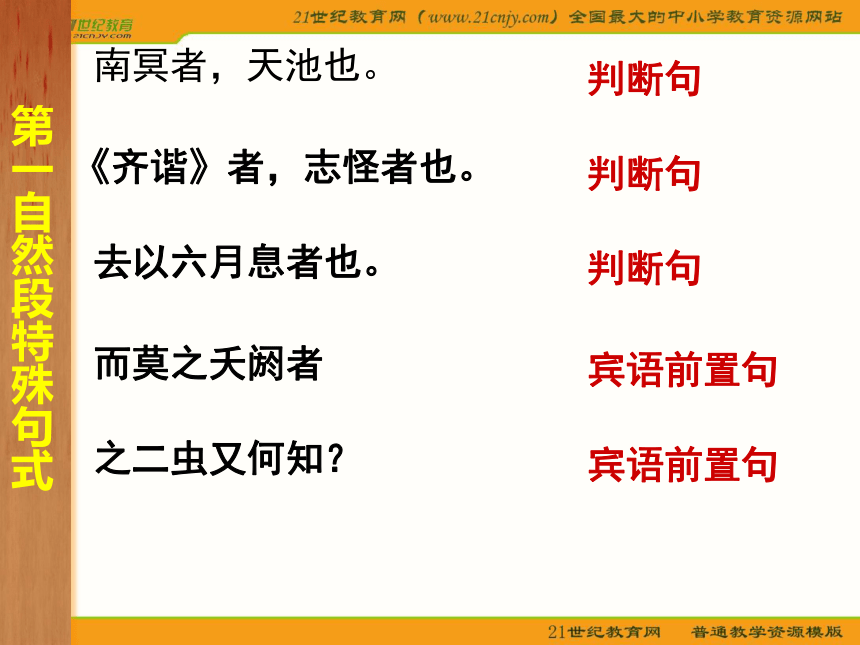

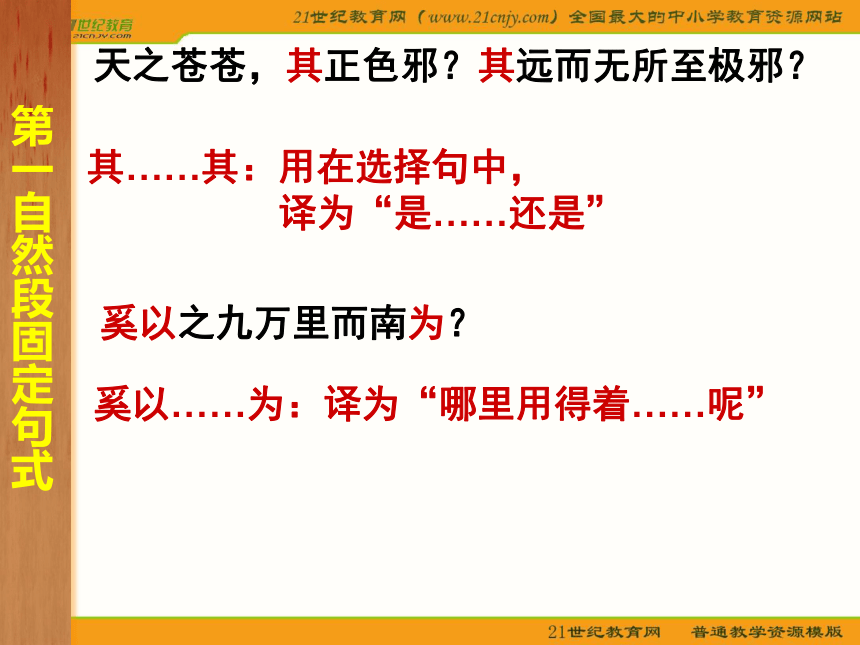

向南飞则风斯在下矣就第一自然段虚词南冥者,天池也。第一自然段特殊句式《齐谐》者,志怪者也。去以六月息者也。而莫之夭阏者 之二虫又何知? 判断句判断句判断句宾语前置句宾语前置句天之苍苍,其正色邪?其远而无所至极邪? 第一自然段固定句式其……其:用在选择句中,

译为“是……还是”奚以之九万里而南为?奚以……为:译为“哪里用得着……呢”第一自然段翻译课文第1自然段中写了哪些事物?作者对这些事物的感情倾向是否一致?作者写这些事物的目的是什么?(见导学案)第一自然段重点字词思考与探究写了“鲲、鹏、野马、尘埃、大舟、杯、芥、蜩、学鸠”等;对鲲鹏作者抱赞美态度,而对蜩与学鸠则明显表示嘲讽、贬斥;作者写鲲鹏是为了写“逍遥”服务的,那么鲲鹏“逍遥”吗?

其它事物“逍遥”吗?作者写“覆杯水于坳堂之上”的例子是为了说明什么道理?

蜩和学鸠“枪榆枋而止”,不需要飞上九万里青天,它们“逍遥”吗?庄子是怎样论述的?研习课文第一自然段思考与探究万物都有所“待”;

皆不自由鹏鸟奋飞—海运的“六月息”

水雾尘埃—生物以息相吹

天之苍苍—远而无所至极

大舟—厚积之水

大翼—厚积之风

行路—备粮万事万物,大至鹏鸟,小至尘埃,它们的活动都“有所待”,只是所凭借的东西有大与小的区别,它们都是不自由的。凭借研习课文第一自然段庄子在此段中运用了哪些说理的方法?研习课文第一自然段思考与探究庄子主要运用的是以寓言说理及对

比说理的方法当堂训练当堂总结《逍遥游》一文集中阐释了庄子 追求精神绝对自由 的主张,在开篇第一段,他即用 借用寓言说理及对比 的手法说明了 “万物皆有所待” 的道理。小知不及大知:

奚以知其然也:

以久特闻 :

汤之问棘也是已:

未知有其修者:

绝云气:

彼且奚适:

我腾跃而上:

此小大之辩也:

第二自然段重点字词哪里,什么,疑问代词独长直上穿过且,将要;奚,哪里通“智”,智慧通“矣”名作动,往上飞通“辨”,区别第二自然段特殊句式奚以知其然也? 彼且奚适也? 宾语前置句宾语前置句翱翔于蓬蒿之间 省略句、状语后置句第二自然段虚词第二自然段翻译在课文第2自然段中,作者为了说明“此小大之辩也”的道理,举了哪些例子?运用了怎样的手法说理?研习课文第二自然段思考与探究研习课文第二自然段作者举出“朝菌不知晦朔,蟪蛄不知春秋”;冥灵“以五百岁为春,五百岁为秋”;大椿“以八千岁为春,八千岁为秋”;彭祖以长寿闻名于世之例,说明小知不能了解大知,寿命短的不能了解寿命长的。

又写了斥鴳对鹏鸟的嘲笑,进一步强调“小知”与“大知”,“大年”与“小年”的不同,实际上强调的是人在认识上的大小区别。因而在庄子看来万物都有所待,只不过存在“大”与“小”的差别,而有的人却认识不到这点,这是多么可悲啊。这一观点与上文蜩与学鸠对鹏的嘲笑形成了照应。

此段,作者主要运用对比手法来说理。故知效一官:

行比一乡:

而征一国 :

举世誉之而不加劝:

辩乎荣辱之境:

未数数然也:

泠然善也:

旬有五日而后反:

御六气之辩:

恶乎待哉

第三自然段重点字词联合通“耐”,能通“辨”,辨清拼命追求的样子轻快的样子胜任全通“又” 通“返”通“变”,变化何作者认为真正的“逍遥游”是怎样的境界?哪些人能达到这种境界?作者是运用怎样的方法来阐明这一主张的?研习课文第三自然段思考与探究第三自然段翻译研习课文第三自然段只有“乘天地之正,而御六气之辩,以游无穷”,即只有任其自然,随变是适,无乎所待,以游无穷,这才是逍遥游的理想境界!

能达到这种境界的,也只有课文最后提到的“至人、神人、圣人”了,因为他们“无己、无功、无名”。你如何看待庄子的“逍遥”思想?思考与探究(1)庄子的“逍遥”观是唯心的,是理想化的,在现实中是不可能实现的;

(2)庄子的“逍遥”观主张顺应自然,主张“忘我”“忘名利”,这对于处世而言是有其积极作用的,历史上许多身处逆境之人都借助老庄哲学超脱了逆境,完成了人生的转折;

(3)庄子的“逍遥”观有其历史背景参考:第一层:万物皆有所待;

第二层:万物在有待的范围内存在“小大之辩”;

第三层:庄子的逍遥观总结全文内容:1、通过练习巩固本课的重点字词句,掌握“修”“若”“斯”“特”等词的用法并加以拓展;

2、通过课外文言文的阅读练习,培养文言文阅读能力。

第三课时学习目标课后第二大题若:

1、背若泰山,翼苦垂天之云。

2. 若能以吴、越之众与中国抗衡……

3. 若毒之乎?(《捕蛇者说》)

4. 更若役,复若赋。

5. 徐公不若君之美也。

6.南宫适出,子曰:“君子哉若人!”

像,好像假如,如果你你的及,比得上表近指,这个表选择,或,或者。例句:以万人若一郡降者,封万户。(《汉书?高帝纪》)

与“夫”“至”等结合,组成“若夫”“至若”,用在一段或另一层意思的开头,表示语气。

例句:若夫乘天地之正……(《逍遥游》)

至若春和景明……(《岳阳楼记》)补充:是:

1. 是说也,人常疑之。

2. 巨是凡人,偏在远郡……

3. 实迷途其未远,觉今是而昨非。

4.是己而非人,俗之同病。

代词,这动词,表判断对的意动用法,认为是对的斯:

1.副词,则,就。

例句:夫天下之道,理安,斯得人者也。(柳宗元《封建论》)

2.代词,此。

例句:予为斯序,既痛逝者……(《〈黄花岗七十二烈士事略〉序》)

3.“斯”字本义为“劈”,如《诗经?陈风?墓门》中的“墓门有棘,斧以斯之”。4.另有一种用法是用作句中、句末语气词,如《诗经?豳风?破斧》的“哀我人斯”。

之:

1.助词,的。例句:若能以吴、越之众与中国抗衡……(《赤壁之战》)

2.代词,这,此。例句:均之二策。(《廉颇蔺相如列传》)

3.助词,用在主语与谓语之间,无实义。例句:师道之不传也久矣!(《师说》)

4.动词“到……去”,如《归去来兮辞》中的“胡为乎遑遑欲何之”;

5.第三人称代词

特:

1.形容词,独,独特。例句:而彭祖乃今以久特闻。(《逍遥游》)

2.副词,只。例句:然建特不与皓和好往来。(《三国志?蜀书?诸葛亮传》)

另:“特”字有“公牛”之意,引申为“雄性牲畜”,也可泛指“牲畜”,另有“配偶”之意,用作副词有“特此,特别”之意,用作形容词可表“杰出的、独特的”。

修:

1.长。例句:盖简桃核修狭者为之。(《核舟记》)

2.修饰。例句:何者,严大国之威以修敬也。(《廉颇蔺相如列传》)

3.“修”字主要用作动词和形容词,用作动词时有“修建”“修理”“治理”“修养”“修订、修改”“编写”“学习、研究”等意思,用作形容词时还有“善、美好”之意。风之积也不厚,

则其负大翼也无力。2010.9

排除文章的读音障碍,初步掌握课文中出现的通假字,初步把握课文大意;

学习课文的第一自然段第一课时学习目标庄子(约前369-前286)名周,战国中期宋国人。我国著名的思想家 (或哲学家)、文学家。他继承并发展了老子的思想,成为道家学派的重要代表人物,世称“老庄”。 庄子简介 庄子的主要思想有“天道无为”,相对的认识论,无条件的精神自由等。他的思想属于唯心主义体系。他片面夸大一切事物的相对性,否定客观事物的差异,否定客观真理,在认识论上走向相对主义。

从这种认识论出发,他对待生活的态度是:一切顺应自然,安时而处顺,知其不可奈何而安之若命。在政治上,他主张“无为而治”,反对一切社会制度,摈弃一切文化知识。庄子思想《庄子》,又名《南华经》,是道家经典之一,现存33篇。内篇7篇,外篇15篇,杂篇11篇。庄子作品《庄子》散文富有想象力和浪漫主义色彩,擅长用寓言故事来说明道理,不仅有很高的哲学成就,而且对后世文学的发展影响极为深远。《逍遥游》简介《逍遥游》居《庄子?内篇》之首,是阐发庄子追求绝对精神自由的思想观点的著名篇章。可以说是《庄子》一书的纲领。

“逍遥游” ,字面义为“没有约束,自由自在地遨游”。《逍遥游》一文主要说明了庄子追求绝对自由的人生观,它体现了庄子的哲学思想观。预习作业检测——语音其名为鲲 《齐谐》

抟扶摇 坳堂

莫之夭阏 蜩

宿舂粮 榆枋

决起而飞 蟪蛄

数数然 斥鴳

泠然善也 恶乎待哉kūn xiétuánè ào tiáochōngfāngxuè huìshuòyàn língwū 冥,通溟 例:北冥有鱼

知,通智 例:小知不及大知

辩,通辨 例:此小大之辩也

而,通耐 例:而征一国

辩,通变 例:御六气之辩

有,通又;

反,通返 例;旬有五日而后反 预习作业检测——通假字第一自然段重点字词怒而飞: 是鸟也:

志怪 :

负大舟 :

芥为之舟: 培风:

夭阏: 图南:

决起而飞: 枪榆枋:

控于地: 适莽苍:

腹犹果然:

奋发这记载背负,此处意为承载小草乘着阻塞计划快速触,碰投,落下到……去饱饱的样子名作动,

向南飞则风斯在下矣就第一自然段虚词南冥者,天池也。第一自然段特殊句式《齐谐》者,志怪者也。去以六月息者也。而莫之夭阏者 之二虫又何知? 判断句判断句判断句宾语前置句宾语前置句天之苍苍,其正色邪?其远而无所至极邪? 第一自然段固定句式其……其:用在选择句中,

译为“是……还是”奚以之九万里而南为?奚以……为:译为“哪里用得着……呢”第一自然段翻译课文第1自然段中写了哪些事物?作者对这些事物的感情倾向是否一致?作者写这些事物的目的是什么?(见导学案)第一自然段重点字词思考与探究写了“鲲、鹏、野马、尘埃、大舟、杯、芥、蜩、学鸠”等;对鲲鹏作者抱赞美态度,而对蜩与学鸠则明显表示嘲讽、贬斥;作者写鲲鹏是为了写“逍遥”服务的,那么鲲鹏“逍遥”吗?

其它事物“逍遥”吗?作者写“覆杯水于坳堂之上”的例子是为了说明什么道理?

蜩和学鸠“枪榆枋而止”,不需要飞上九万里青天,它们“逍遥”吗?庄子是怎样论述的?研习课文第一自然段思考与探究万物都有所“待”;

皆不自由鹏鸟奋飞—海运的“六月息”

水雾尘埃—生物以息相吹

天之苍苍—远而无所至极

大舟—厚积之水

大翼—厚积之风

行路—备粮万事万物,大至鹏鸟,小至尘埃,它们的活动都“有所待”,只是所凭借的东西有大与小的区别,它们都是不自由的。凭借研习课文第一自然段庄子在此段中运用了哪些说理的方法?研习课文第一自然段思考与探究庄子主要运用的是以寓言说理及对

比说理的方法当堂训练当堂总结《逍遥游》一文集中阐释了庄子 追求精神绝对自由 的主张,在开篇第一段,他即用 借用寓言说理及对比 的手法说明了 “万物皆有所待” 的道理。小知不及大知:

奚以知其然也:

以久特闻 :

汤之问棘也是已:

未知有其修者:

绝云气:

彼且奚适:

我腾跃而上:

此小大之辩也:

第二自然段重点字词哪里,什么,疑问代词独长直上穿过且,将要;奚,哪里通“智”,智慧通“矣”名作动,往上飞通“辨”,区别第二自然段特殊句式奚以知其然也? 彼且奚适也? 宾语前置句宾语前置句翱翔于蓬蒿之间 省略句、状语后置句第二自然段虚词第二自然段翻译在课文第2自然段中,作者为了说明“此小大之辩也”的道理,举了哪些例子?运用了怎样的手法说理?研习课文第二自然段思考与探究研习课文第二自然段作者举出“朝菌不知晦朔,蟪蛄不知春秋”;冥灵“以五百岁为春,五百岁为秋”;大椿“以八千岁为春,八千岁为秋”;彭祖以长寿闻名于世之例,说明小知不能了解大知,寿命短的不能了解寿命长的。

又写了斥鴳对鹏鸟的嘲笑,进一步强调“小知”与“大知”,“大年”与“小年”的不同,实际上强调的是人在认识上的大小区别。因而在庄子看来万物都有所待,只不过存在“大”与“小”的差别,而有的人却认识不到这点,这是多么可悲啊。这一观点与上文蜩与学鸠对鹏的嘲笑形成了照应。

此段,作者主要运用对比手法来说理。故知效一官:

行比一乡:

而征一国 :

举世誉之而不加劝:

辩乎荣辱之境:

未数数然也:

泠然善也:

旬有五日而后反:

御六气之辩:

恶乎待哉

第三自然段重点字词联合通“耐”,能通“辨”,辨清拼命追求的样子轻快的样子胜任全通“又” 通“返”通“变”,变化何作者认为真正的“逍遥游”是怎样的境界?哪些人能达到这种境界?作者是运用怎样的方法来阐明这一主张的?研习课文第三自然段思考与探究第三自然段翻译研习课文第三自然段只有“乘天地之正,而御六气之辩,以游无穷”,即只有任其自然,随变是适,无乎所待,以游无穷,这才是逍遥游的理想境界!

能达到这种境界的,也只有课文最后提到的“至人、神人、圣人”了,因为他们“无己、无功、无名”。你如何看待庄子的“逍遥”思想?思考与探究(1)庄子的“逍遥”观是唯心的,是理想化的,在现实中是不可能实现的;

(2)庄子的“逍遥”观主张顺应自然,主张“忘我”“忘名利”,这对于处世而言是有其积极作用的,历史上许多身处逆境之人都借助老庄哲学超脱了逆境,完成了人生的转折;

(3)庄子的“逍遥”观有其历史背景参考:第一层:万物皆有所待;

第二层:万物在有待的范围内存在“小大之辩”;

第三层:庄子的逍遥观总结全文内容:1、通过练习巩固本课的重点字词句,掌握“修”“若”“斯”“特”等词的用法并加以拓展;

2、通过课外文言文的阅读练习,培养文言文阅读能力。

第三课时学习目标课后第二大题若:

1、背若泰山,翼苦垂天之云。

2. 若能以吴、越之众与中国抗衡……

3. 若毒之乎?(《捕蛇者说》)

4. 更若役,复若赋。

5. 徐公不若君之美也。

6.南宫适出,子曰:“君子哉若人!”

像,好像假如,如果你你的及,比得上表近指,这个表选择,或,或者。例句:以万人若一郡降者,封万户。(《汉书?高帝纪》)

与“夫”“至”等结合,组成“若夫”“至若”,用在一段或另一层意思的开头,表示语气。

例句:若夫乘天地之正……(《逍遥游》)

至若春和景明……(《岳阳楼记》)补充:是:

1. 是说也,人常疑之。

2. 巨是凡人,偏在远郡……

3. 实迷途其未远,觉今是而昨非。

4.是己而非人,俗之同病。

代词,这动词,表判断对的意动用法,认为是对的斯:

1.副词,则,就。

例句:夫天下之道,理安,斯得人者也。(柳宗元《封建论》)

2.代词,此。

例句:予为斯序,既痛逝者……(《〈黄花岗七十二烈士事略〉序》)

3.“斯”字本义为“劈”,如《诗经?陈风?墓门》中的“墓门有棘,斧以斯之”。4.另有一种用法是用作句中、句末语气词,如《诗经?豳风?破斧》的“哀我人斯”。

之:

1.助词,的。例句:若能以吴、越之众与中国抗衡……(《赤壁之战》)

2.代词,这,此。例句:均之二策。(《廉颇蔺相如列传》)

3.助词,用在主语与谓语之间,无实义。例句:师道之不传也久矣!(《师说》)

4.动词“到……去”,如《归去来兮辞》中的“胡为乎遑遑欲何之”;

5.第三人称代词

特:

1.形容词,独,独特。例句:而彭祖乃今以久特闻。(《逍遥游》)

2.副词,只。例句:然建特不与皓和好往来。(《三国志?蜀书?诸葛亮传》)

另:“特”字有“公牛”之意,引申为“雄性牲畜”,也可泛指“牲畜”,另有“配偶”之意,用作副词有“特此,特别”之意,用作形容词可表“杰出的、独特的”。

修:

1.长。例句:盖简桃核修狭者为之。(《核舟记》)

2.修饰。例句:何者,严大国之威以修敬也。(《廉颇蔺相如列传》)

3.“修”字主要用作动词和形容词,用作动词时有“修建”“修理”“治理”“修养”“修订、修改”“编写”“学习、研究”等意思,用作形容词时还有“善、美好”之意。风之积也不厚,

则其负大翼也无力。2010.9