山东省聊城市第一中学2013届高三上学期一轮复习单元卷(人教版生物必修三)(含解析):第5章 生态系统及其稳定性 单元检测

文档属性

| 名称 | 山东省聊城市第一中学2013届高三上学期一轮复习单元卷(人教版生物必修三)(含解析):第5章 生态系统及其稳定性 单元检测 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 88.4KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2012-12-28 20:43:50 | ||

图片预览

文档简介

山东省聊城市第一中学2013届高三上学期一轮复习单元卷(人教版生物必修三)(含解析):第5章 生态系统及其稳定性 单元检测

一、选择题

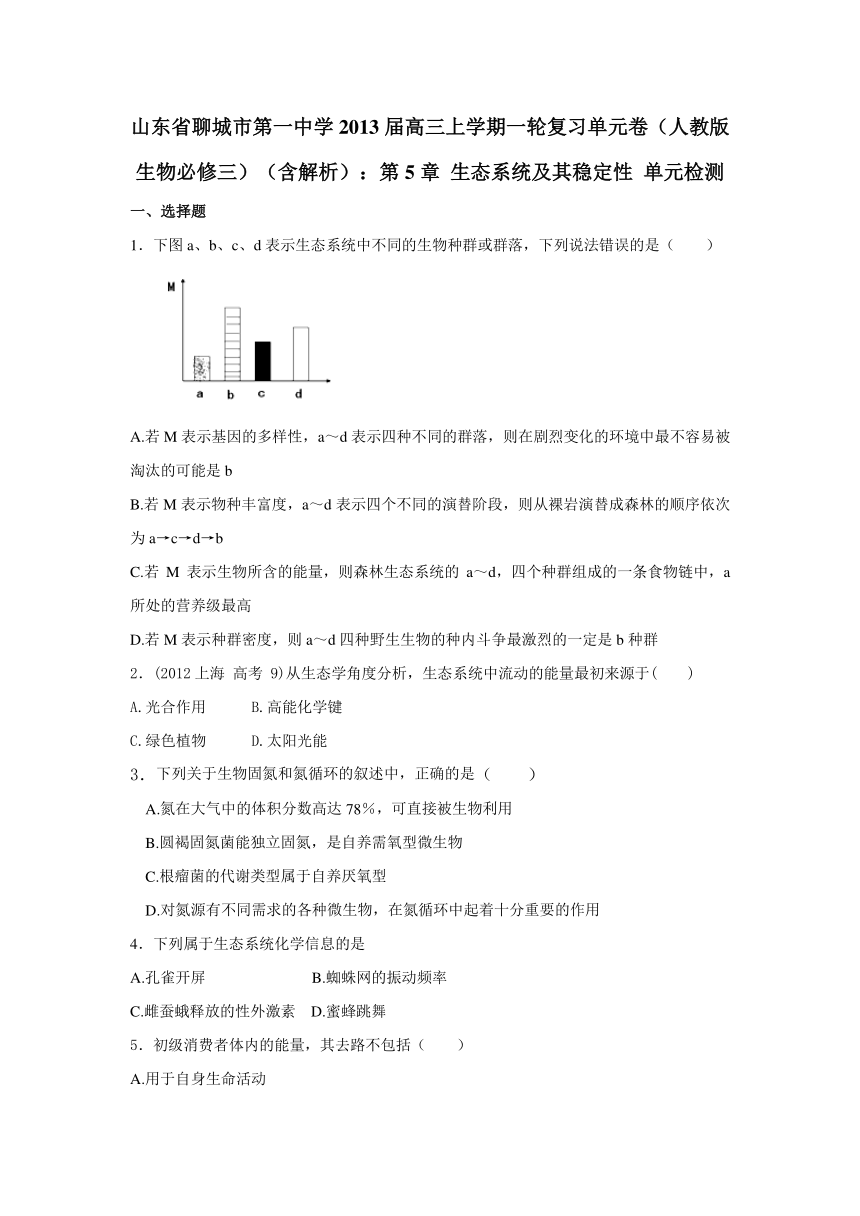

1.下图a、b、c、d表示生态系统中不同的生物种群或群落,下列说法错误的是( )

A.若M表示基因的多样性,a~d表示四种不同的群落,则在剧烈变化的环境中最不容易被淘汰的可能是b

B.若M表示物种丰富度,a~d表示四个不同的演替阶段,则从裸岩演替成森林的顺序依次为a→c→d→b

C.若M表示生物所含的能量,则森林生态系统的a~d,四个种群组成的一条食物链中,a所处的营养级最高

D.若M表示种群密度,则a~d四种野生生物的种内斗争最激烈的一定是b种群

2.(2012上海 高考 9)从生态学角度分析,生态系统中流动的能量最初来源于( )

A.光合作用 B.高能化学键

C.绿色植物 D.太阳光能

3.下列关于生物固氮和氮循环的叙述中,正确的是( )

A.氮在大气中的体积分数高达78%,可直接被生物利用

B.圆褐固氮菌能独立固氮,是自养需氧型微生物

C.根瘤菌的代谢类型属于自养厌氧型

D.对氮源有不同需求的各种微生物,在氮循环中起着十分重要的作用

4.下列属于生态系统化学信息的是

A.孔雀开屏 B.蜘蛛网的振动频率

C.雌蚕蛾释放的性外激素 D.蜜蜂跳舞

5.初级消费者体内的能量,其去路不包括( )

A.用于自身生命活动

B.被第二营养级的其他生物所获得

C.通过呼吸作用被消耗掉

D.被分解者分解释放到环境中去

6.在一片动物种类繁多的森林中,消费者、分解者的种类和数目基本稳定,那么,下列哪一项与之不相符( )

A.能量流动和物质循环保持动态平衡 B.食物链和食物网保持相对稳定

C.各类生物所含的能量值基本不变 D.各种群年龄组成维持增长型

7.生态系统的能量流动是指( )

A.太阳能被绿色植物固定的过程

B.系统内生物体能量代谢的过程

C.生态系统中能量的输入,传递,转化,和散失过程

D.能量从生物体进入环境的过程

8.“螳螂捕蝉,黄雀在后”,螳螂属于( )

A.初级消费者 B.次级消费者

C.三级消费者 D.四级消费者

9.(2012 北京 理 5)保护生物多样性是实现人类社会可持续发展的基础。下列对生物多样性的理解正确的是( )

?A.生物多样性的丰富程度与自然选择无关

?B.群落演替过程中的生物多样性逐渐降低

?C.物种多样性比较高的生态系统相对稳定

?D.遗传多样性较低的种群适应环境能力强

10.下列各组生物中,全部属于生产者的一组是( )

A.海带、梨树、海龟 B.蘑菇、水绵、洋葱

C.马铃薯、青草、青蛙 D.硝化细菌、紫菜、苹果树

11.关于生态系统物质循环的叙述,不正确的是

A.物质在生物之间的传递通常是通过食物链进行的

B.生态系统的物质是单向流动,逐级递减的

C.碳元素在无机环境和生物群落间循环的主要形式是

D.生物地球化学循环带有全球性

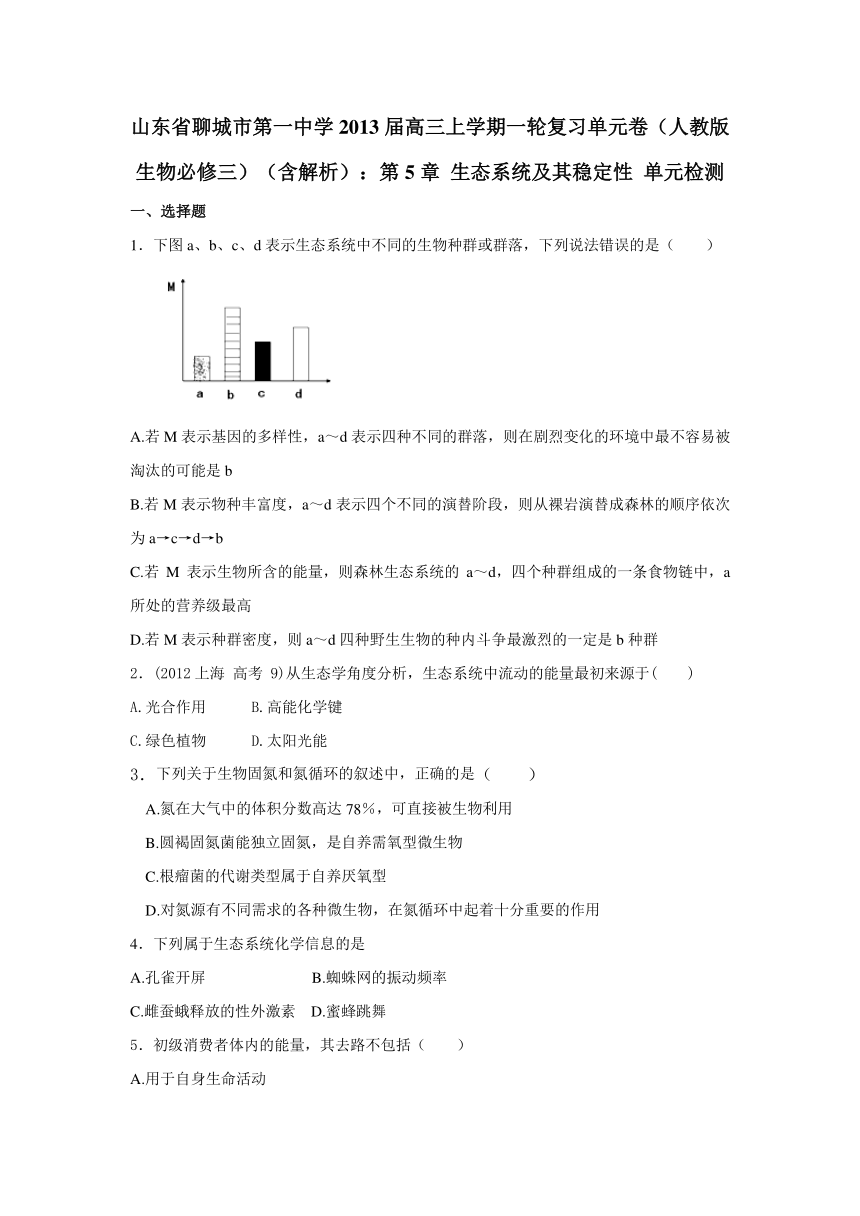

12.下表为地球上主要生态系统的总面积及生产者所制造的有机物质的量(净初级生产力)。下列叙述错误的是( )

生态系统类型

湖河

沼泽

热带雨林

温带森林

冻土带

荒漠密灌林

农田

海洋

面积(6106km2)

2

3

30

18

8

18

14

332

净初级生产力g/(m2·a)

500

200

20000

13000

140

70

650

125

A.以上各类生态系统的组成成分是生产者、消费者和分解者

B.陆地生态系统中的热带雨林是生物圈最主要的能量基地

C.群落结构单一的农田净初级生产力较高的主要原因是人为的使能量向农作物集中

D.净初级生产力,除未利用的部分外,其余的则被初级消费者和分解者利用

13.“螳螂捕蝉,黄雀在后”可以说明( )

A.一条食物链 B.种群密度改变的要素

C.生态系统生物群落的组成 D.生态系统的自动调节能力

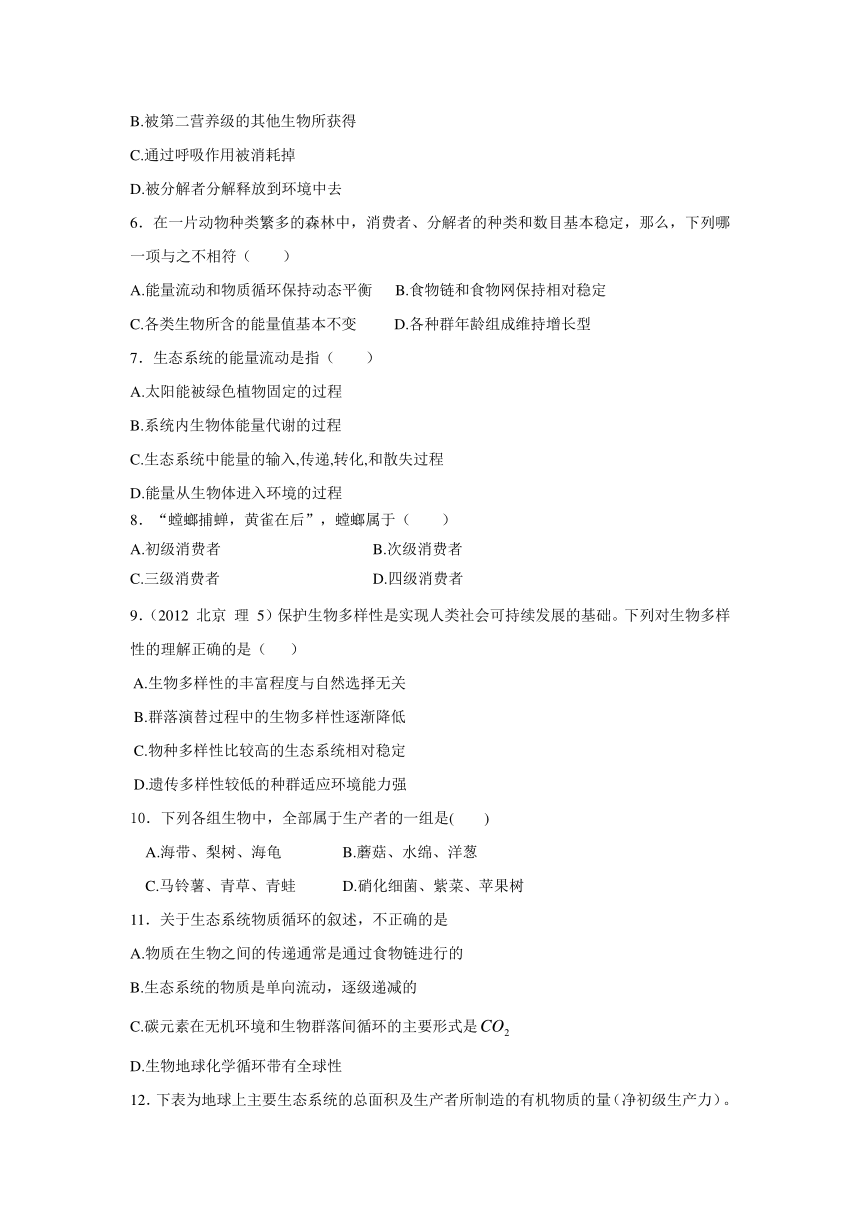

14.某山区在过去一段时间内,由于人们滥用农药和滥捕青蛙,导致农田中的青蛙几乎消失,虫害严重,粮食减产。近年来当地村民已逐渐认识到上述做发的危害,停止使用有害农药,同时在农科所科研人员帮助下,向农田内放养一小批青蛙;几年来,虫害减少,粮食产量提高,农田内青蛙数目逐渐增多。有关科研人员对放养后青蛙种群的增长率变化情况进行取样调查,获得结果如下图。则下列叙述错误的是:( )

A、在图中a~c段内,农田生态系统的恢复力稳定性逐渐提高。

B、在图中e点是,青蛙种群数量达到K值,农田生态系统的物质循环和能量流动处于相对稳定状态。

C、在测量时期内,青蛙种群呈“S”曲线增长。

D、上述情况表明农田生态系统中人的作用非常关键。

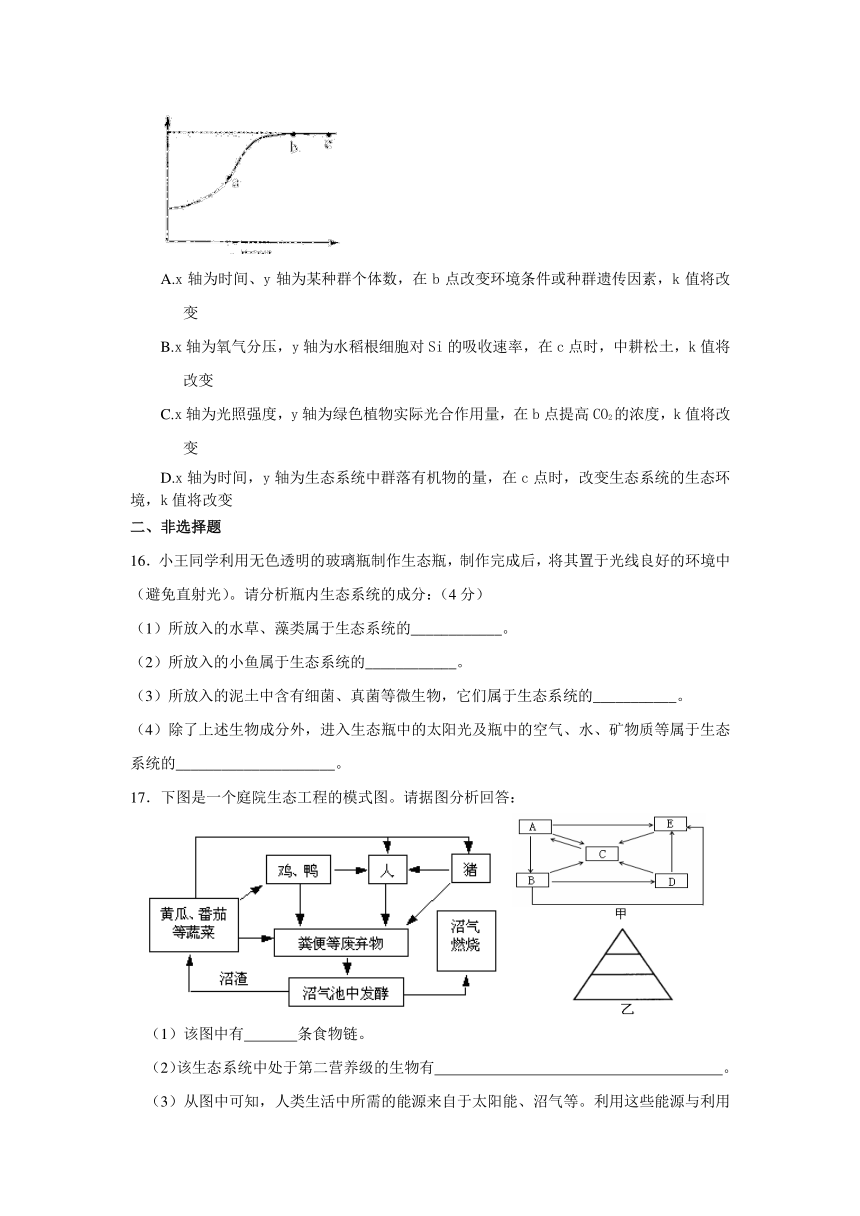

15.下列有关“S”型曲线的变化与事实不符合的叙述是( )

A.x轴为时间、y轴为某种群个体数,在b点改变环境条件或种群遗传因素,k值将改变

B.x轴为氧气分压,y轴为水稻根细胞对Si的吸收速率,在c点时,中耕松土,k值将改变

C.x轴为光照强度,y轴为绿色植物实际光合作用量,在b点提高CO2的浓度,k值将改变

D.x轴为时间,y轴为生态系统中群落有机物的量,在c点时,改变生态系统的生态环境,k值将改变

二、非选择题

16.小王同学利用无色透明的玻璃瓶制作生态瓶,制作完成后,将其置于光线良好的环境中(避免直射光)。请分析瓶内生态系统的成分:(4分)

(1)所放入的水草、藻类属于生态系统的____________。

(2)所放入的小鱼属于生态系统的____________。

(3)所放入的泥土中含有细菌、真菌等微生物,它们属于生态系统的___________。

(4)除了上述生物成分外,进入生态瓶中的太阳光及瓶中的空气、水、矿物质等属于生态系统的_____________________。

17.下图是一个庭院生态工程的模式图。请据图分析回答:

(1)该图中有 条食物链。

(2)该生态系统中处于第二营养级的生物有 。

(3)从图中可知,人类生活中所需的能源来自于太阳能、沼气等。利用这些能源与利用煤炭相比,它突出的优点是 。

(4)该生态工程中的能量能够更多的被人类利用,原因是

。

(5)调查该区域中番茄的种群密度,最常用的估算方法是 。

(6)在图甲表示的生态系统中, E代表 ,C→A表示的生理过程是 。

(7)如果用图乙表示该生态系统的能量金字塔,请将碳循环示意图中相应的字母填在图中对应的营养级中。

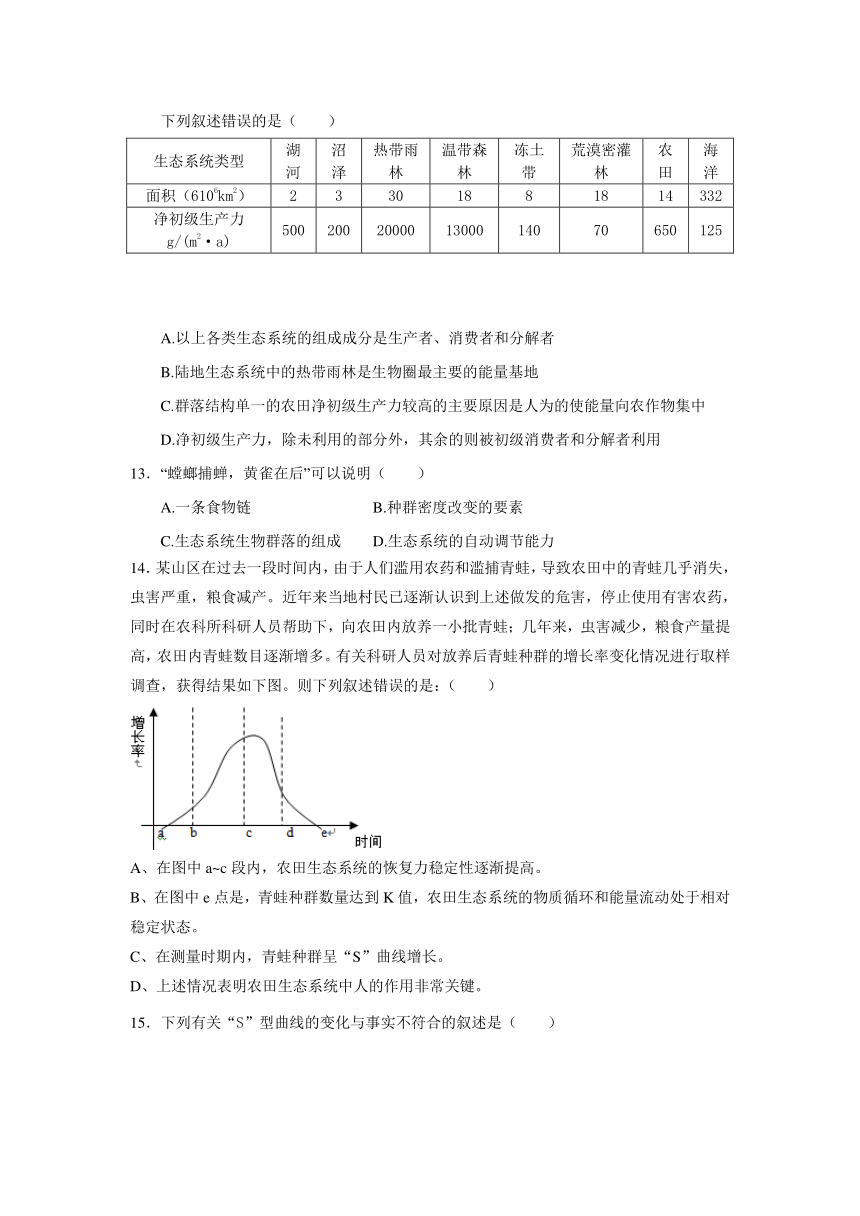

18.为研究森林群落在生态系统物质循环中的作用,美国一研究小组在某无人居住的落叶林区进行了3年实验。实验区是两个毗邻的山谷(编号1、2),两个山谷各有一条小溪。1965年冬,研究人员将2号山谷中的树林全部砍倒留在原地,通过连续测定两条小溪下游的出水量和硝酸盐含量,发现2号山谷小溪出水量比树木砍倒前升高近40%。两条小溪中的硝酸盐含量变化如图所示

请回答问题;

⑴大气中的N2进入该森林发落的两种途径有 。在森林群落中,能从环境中直接吸收含氮化合物的两大类生物是 。

⑵氮元素以N2、NO3-和 的形式被生物吸收,进入细胞后主要用于合成 两类生物大分子。

⑶图中显示,1号山谷溪水中的硝酸盐含量出现季节性规律变化,其原因是不同季节生物 。

⑷1966年5月后,2号山谷溪水中的硝酸盐含量急剧升高,主要的两个原因是

。

⑸硝酸盐含量过高的水不宜饮用。在人体消化道中,硝酸盐可转变成亚硝酸盐。NO2-能使DNA中C-G碱基对中的“C”脱氨成为“U”。上述发生突变的碱基对经两次复制后,在该位点上产生的碱基对新类型是 、

⑹氮元素从森林群落输出的两种途径是 。

⑺该实验结果说明森林群落中植被的两个主要作用是 。

第5章 生态系统及其稳定性 单元检测参考答案

一、选择题

1.D??????

解析:据种群密度推知种群的数量,种群数量大有可能体现种内斗争的激烈程度,但不是唯一的因素。

2.D??????

解析:生态系统的功能是进行物质循环和能量流动,就能量流动来说,其能量最初都是来自生产者所固定的太阳光能。

3.D??????

解析:氮循环 在自然界,氮元素以分子态(氮气)、无机结合氮和有机结合氮三种形式存在。大气中含有大量的分子态氮。但是绝大多数生物都不能够利用分子态的氮,只有象豆科植物的根瘤菌一类的细菌和某些蓝绿藻能够将大气中的氮气转变为硝态氮(硝酸盐)加以利用。植物只能从土壤中吸收无机态的铵态氮(铵盐)和硝态氮(硝酸盐),用来合成氨基酸,再进一步合成各种蛋白质。动物则只能直接或间接利用植物合成的有机氮(蛋白质),经分解为氨基酸后再合成自身的蛋白质。在动物的代谢过程中,一部分蛋白质被分解为氨、尿酸和尿素等排出体外,最终进入土壤。动植物的残体中的有机氮则被微生物转化为无机氮(氨态氮和硝态氮),从而完成生态系统的氮循环。

4.C??????5.B??????

解析:初级消费者体内的能量,一部分通过呼吸作用消耗掉了;一部分用于生长、发育、生殖等生命活动;一部分个体被次级消费者所捕食,能量就由初级消费者流向次级消费者。其余个体死亡后,其尸体或排泄物中的能量被分解者分解,释放到无机环境中去。由于初级消费者本身处于第二营养级,就不能再被第二营养级的生物所利用了。

6.D??????7.C??????8.B??????

解析:生态系统有四个主要的组成成分。即非生物环境、生产者、消费者和分解者,(1)非生物环境 包括:气候因子,如光、温度、湿度、风、雨雪等;无机物质,如C、H、O、N、CO2及各种无机盐等。有机物质,如蛋白质、碳水化合物、脂类和腐殖质等。 (2)生产者 主要指绿色植物,也包括蓝绿藻和一些光合细菌,是能利用简单的无机物质制造食物的自养生物。在生态系统中起主导作用。 (3)消费者 异养生物,主要指以其他生物为食的各种动物,包括植食动物、肉食动物、杂食动物和寄生动物等。 (4)分解者异养生物,主要是细菌和真菌,也包括某些原生动物和蚯蚓、白蚁、秃鹫等大型腐食性动物。它们分解动植物的残体、粪便和各种复杂的有机化合物,吸收某些分解产物,最终能将有机物分解为简单的无机物,而这些无机物参与物质循环后可被自养生物重新利用。

9.C??????

解析:本题考查生物多样性的知识。生物多样性的丰富程度与自然选择有关,若自然环境恶劣,则生物多样性小。群落演替过程中的多样性逐渐增加。生物种类越多,生物之间的营养结构(食物链、食物网)越复杂,生态系统的稳定性越高。遗传多样性较低的种群适应环境能力弱。

10.D??????

解析:生产者属自养生物,主要是指能进行光合作用的绿色植物,其他自养生物也属于生产者。海带、梨树、水绵、洋葱、马铃薯、青草、紫菜、苹果树都含叶绿素,能进行光合作用;而海龟和青蛙是动物,属消费者;蘑菇是腐生性真菌,属分解者;硝化细菌能进行化能合成作用,属自养生物,也属于生产者。

11.B??????12.A??????

解析:生态系统的组成成分 任何一个生态系统都可以分为两个部分:无生命物质——无机环境和有生命物质——生物群落 生态系统的营养结构 生态系统的营养结构是指生态系统中的无机环境与生物群落之间和生产者、消费者与分解者之间,通过营养或食物传递形成的一种组织形式,它是生态系统最本质的结构特征。

13.D??????

解析:螳螂捕蝉,黄雀在后3种消费者不能构成食物链;不是所有生物不能构成群落;捕食关系部属于.种群密度改变的要素,所以ABC错误

14.A??????

解析:种群的增长率并不是数量达到最大的稳定状态。随着青蛙数量的增长,农田生态系统的恢复力稳定性逐渐减低,而抵抗力稳定性逐渐加强。

15.B??????

解析:x轴为氧气分压,y轴为水稻根细胞对Si的吸收速率,在c点时,中耕松土, k值变化不大,中耕松土,提高氧气浓度,到了b点,限制因素就不再是氧气浓度了。

二、非选择题

16.(1)生产者 (2)消费者 (3)分解者 (4)非生物的物质和能量

17.(1)3 (2)人、鸡、鸭、猪 (3)减少了燃烧煤炭所产生的污染 (4)充分利用了废弃物中的能量,实现了能量的多级利用 (5)样方法??? (6)分解者??????? 光合作用?????? (7)(略)

18.⑴生物固氮、闪电固氮????????????? ????????????? 植物和微生物 ⑵NH4 + ????????????? ????????????? ????????????? ????????????? ????????????? ????????????? 蛋白质、核酸 ⑶对硝酸盐的利用量不同 ⑷①丧失了植被对硝酸吸收????????????? ????????????? ②动植物遗体分解后,产生的硝酸盐进入小溪 ⑸T-A????????????? ????????????? U-A ⑹通过细菌的作用将硝酸盐最终变成N2 返回大气,雨水的冲刷 ⑺涵养水源,同化无机环境中的氮元素

一、选择题

1.下图a、b、c、d表示生态系统中不同的生物种群或群落,下列说法错误的是( )

A.若M表示基因的多样性,a~d表示四种不同的群落,则在剧烈变化的环境中最不容易被淘汰的可能是b

B.若M表示物种丰富度,a~d表示四个不同的演替阶段,则从裸岩演替成森林的顺序依次为a→c→d→b

C.若M表示生物所含的能量,则森林生态系统的a~d,四个种群组成的一条食物链中,a所处的营养级最高

D.若M表示种群密度,则a~d四种野生生物的种内斗争最激烈的一定是b种群

2.(2012上海 高考 9)从生态学角度分析,生态系统中流动的能量最初来源于( )

A.光合作用 B.高能化学键

C.绿色植物 D.太阳光能

3.下列关于生物固氮和氮循环的叙述中,正确的是( )

A.氮在大气中的体积分数高达78%,可直接被生物利用

B.圆褐固氮菌能独立固氮,是自养需氧型微生物

C.根瘤菌的代谢类型属于自养厌氧型

D.对氮源有不同需求的各种微生物,在氮循环中起着十分重要的作用

4.下列属于生态系统化学信息的是

A.孔雀开屏 B.蜘蛛网的振动频率

C.雌蚕蛾释放的性外激素 D.蜜蜂跳舞

5.初级消费者体内的能量,其去路不包括( )

A.用于自身生命活动

B.被第二营养级的其他生物所获得

C.通过呼吸作用被消耗掉

D.被分解者分解释放到环境中去

6.在一片动物种类繁多的森林中,消费者、分解者的种类和数目基本稳定,那么,下列哪一项与之不相符( )

A.能量流动和物质循环保持动态平衡 B.食物链和食物网保持相对稳定

C.各类生物所含的能量值基本不变 D.各种群年龄组成维持增长型

7.生态系统的能量流动是指( )

A.太阳能被绿色植物固定的过程

B.系统内生物体能量代谢的过程

C.生态系统中能量的输入,传递,转化,和散失过程

D.能量从生物体进入环境的过程

8.“螳螂捕蝉,黄雀在后”,螳螂属于( )

A.初级消费者 B.次级消费者

C.三级消费者 D.四级消费者

9.(2012 北京 理 5)保护生物多样性是实现人类社会可持续发展的基础。下列对生物多样性的理解正确的是( )

?A.生物多样性的丰富程度与自然选择无关

?B.群落演替过程中的生物多样性逐渐降低

?C.物种多样性比较高的生态系统相对稳定

?D.遗传多样性较低的种群适应环境能力强

10.下列各组生物中,全部属于生产者的一组是( )

A.海带、梨树、海龟 B.蘑菇、水绵、洋葱

C.马铃薯、青草、青蛙 D.硝化细菌、紫菜、苹果树

11.关于生态系统物质循环的叙述,不正确的是

A.物质在生物之间的传递通常是通过食物链进行的

B.生态系统的物质是单向流动,逐级递减的

C.碳元素在无机环境和生物群落间循环的主要形式是

D.生物地球化学循环带有全球性

12.下表为地球上主要生态系统的总面积及生产者所制造的有机物质的量(净初级生产力)。下列叙述错误的是( )

生态系统类型

湖河

沼泽

热带雨林

温带森林

冻土带

荒漠密灌林

农田

海洋

面积(6106km2)

2

3

30

18

8

18

14

332

净初级生产力g/(m2·a)

500

200

20000

13000

140

70

650

125

A.以上各类生态系统的组成成分是生产者、消费者和分解者

B.陆地生态系统中的热带雨林是生物圈最主要的能量基地

C.群落结构单一的农田净初级生产力较高的主要原因是人为的使能量向农作物集中

D.净初级生产力,除未利用的部分外,其余的则被初级消费者和分解者利用

13.“螳螂捕蝉,黄雀在后”可以说明( )

A.一条食物链 B.种群密度改变的要素

C.生态系统生物群落的组成 D.生态系统的自动调节能力

14.某山区在过去一段时间内,由于人们滥用农药和滥捕青蛙,导致农田中的青蛙几乎消失,虫害严重,粮食减产。近年来当地村民已逐渐认识到上述做发的危害,停止使用有害农药,同时在农科所科研人员帮助下,向农田内放养一小批青蛙;几年来,虫害减少,粮食产量提高,农田内青蛙数目逐渐增多。有关科研人员对放养后青蛙种群的增长率变化情况进行取样调查,获得结果如下图。则下列叙述错误的是:( )

A、在图中a~c段内,农田生态系统的恢复力稳定性逐渐提高。

B、在图中e点是,青蛙种群数量达到K值,农田生态系统的物质循环和能量流动处于相对稳定状态。

C、在测量时期内,青蛙种群呈“S”曲线增长。

D、上述情况表明农田生态系统中人的作用非常关键。

15.下列有关“S”型曲线的变化与事实不符合的叙述是( )

A.x轴为时间、y轴为某种群个体数,在b点改变环境条件或种群遗传因素,k值将改变

B.x轴为氧气分压,y轴为水稻根细胞对Si的吸收速率,在c点时,中耕松土,k值将改变

C.x轴为光照强度,y轴为绿色植物实际光合作用量,在b点提高CO2的浓度,k值将改变

D.x轴为时间,y轴为生态系统中群落有机物的量,在c点时,改变生态系统的生态环境,k值将改变

二、非选择题

16.小王同学利用无色透明的玻璃瓶制作生态瓶,制作完成后,将其置于光线良好的环境中(避免直射光)。请分析瓶内生态系统的成分:(4分)

(1)所放入的水草、藻类属于生态系统的____________。

(2)所放入的小鱼属于生态系统的____________。

(3)所放入的泥土中含有细菌、真菌等微生物,它们属于生态系统的___________。

(4)除了上述生物成分外,进入生态瓶中的太阳光及瓶中的空气、水、矿物质等属于生态系统的_____________________。

17.下图是一个庭院生态工程的模式图。请据图分析回答:

(1)该图中有 条食物链。

(2)该生态系统中处于第二营养级的生物有 。

(3)从图中可知,人类生活中所需的能源来自于太阳能、沼气等。利用这些能源与利用煤炭相比,它突出的优点是 。

(4)该生态工程中的能量能够更多的被人类利用,原因是

。

(5)调查该区域中番茄的种群密度,最常用的估算方法是 。

(6)在图甲表示的生态系统中, E代表 ,C→A表示的生理过程是 。

(7)如果用图乙表示该生态系统的能量金字塔,请将碳循环示意图中相应的字母填在图中对应的营养级中。

18.为研究森林群落在生态系统物质循环中的作用,美国一研究小组在某无人居住的落叶林区进行了3年实验。实验区是两个毗邻的山谷(编号1、2),两个山谷各有一条小溪。1965年冬,研究人员将2号山谷中的树林全部砍倒留在原地,通过连续测定两条小溪下游的出水量和硝酸盐含量,发现2号山谷小溪出水量比树木砍倒前升高近40%。两条小溪中的硝酸盐含量变化如图所示

请回答问题;

⑴大气中的N2进入该森林发落的两种途径有 。在森林群落中,能从环境中直接吸收含氮化合物的两大类生物是 。

⑵氮元素以N2、NO3-和 的形式被生物吸收,进入细胞后主要用于合成 两类生物大分子。

⑶图中显示,1号山谷溪水中的硝酸盐含量出现季节性规律变化,其原因是不同季节生物 。

⑷1966年5月后,2号山谷溪水中的硝酸盐含量急剧升高,主要的两个原因是

。

⑸硝酸盐含量过高的水不宜饮用。在人体消化道中,硝酸盐可转变成亚硝酸盐。NO2-能使DNA中C-G碱基对中的“C”脱氨成为“U”。上述发生突变的碱基对经两次复制后,在该位点上产生的碱基对新类型是 、

⑹氮元素从森林群落输出的两种途径是 。

⑺该实验结果说明森林群落中植被的两个主要作用是 。

第5章 生态系统及其稳定性 单元检测参考答案

一、选择题

1.D??????

解析:据种群密度推知种群的数量,种群数量大有可能体现种内斗争的激烈程度,但不是唯一的因素。

2.D??????

解析:生态系统的功能是进行物质循环和能量流动,就能量流动来说,其能量最初都是来自生产者所固定的太阳光能。

3.D??????

解析:氮循环 在自然界,氮元素以分子态(氮气)、无机结合氮和有机结合氮三种形式存在。大气中含有大量的分子态氮。但是绝大多数生物都不能够利用分子态的氮,只有象豆科植物的根瘤菌一类的细菌和某些蓝绿藻能够将大气中的氮气转变为硝态氮(硝酸盐)加以利用。植物只能从土壤中吸收无机态的铵态氮(铵盐)和硝态氮(硝酸盐),用来合成氨基酸,再进一步合成各种蛋白质。动物则只能直接或间接利用植物合成的有机氮(蛋白质),经分解为氨基酸后再合成自身的蛋白质。在动物的代谢过程中,一部分蛋白质被分解为氨、尿酸和尿素等排出体外,最终进入土壤。动植物的残体中的有机氮则被微生物转化为无机氮(氨态氮和硝态氮),从而完成生态系统的氮循环。

4.C??????5.B??????

解析:初级消费者体内的能量,一部分通过呼吸作用消耗掉了;一部分用于生长、发育、生殖等生命活动;一部分个体被次级消费者所捕食,能量就由初级消费者流向次级消费者。其余个体死亡后,其尸体或排泄物中的能量被分解者分解,释放到无机环境中去。由于初级消费者本身处于第二营养级,就不能再被第二营养级的生物所利用了。

6.D??????7.C??????8.B??????

解析:生态系统有四个主要的组成成分。即非生物环境、生产者、消费者和分解者,(1)非生物环境 包括:气候因子,如光、温度、湿度、风、雨雪等;无机物质,如C、H、O、N、CO2及各种无机盐等。有机物质,如蛋白质、碳水化合物、脂类和腐殖质等。 (2)生产者 主要指绿色植物,也包括蓝绿藻和一些光合细菌,是能利用简单的无机物质制造食物的自养生物。在生态系统中起主导作用。 (3)消费者 异养生物,主要指以其他生物为食的各种动物,包括植食动物、肉食动物、杂食动物和寄生动物等。 (4)分解者异养生物,主要是细菌和真菌,也包括某些原生动物和蚯蚓、白蚁、秃鹫等大型腐食性动物。它们分解动植物的残体、粪便和各种复杂的有机化合物,吸收某些分解产物,最终能将有机物分解为简单的无机物,而这些无机物参与物质循环后可被自养生物重新利用。

9.C??????

解析:本题考查生物多样性的知识。生物多样性的丰富程度与自然选择有关,若自然环境恶劣,则生物多样性小。群落演替过程中的多样性逐渐增加。生物种类越多,生物之间的营养结构(食物链、食物网)越复杂,生态系统的稳定性越高。遗传多样性较低的种群适应环境能力弱。

10.D??????

解析:生产者属自养生物,主要是指能进行光合作用的绿色植物,其他自养生物也属于生产者。海带、梨树、水绵、洋葱、马铃薯、青草、紫菜、苹果树都含叶绿素,能进行光合作用;而海龟和青蛙是动物,属消费者;蘑菇是腐生性真菌,属分解者;硝化细菌能进行化能合成作用,属自养生物,也属于生产者。

11.B??????12.A??????

解析:生态系统的组成成分 任何一个生态系统都可以分为两个部分:无生命物质——无机环境和有生命物质——生物群落 生态系统的营养结构 生态系统的营养结构是指生态系统中的无机环境与生物群落之间和生产者、消费者与分解者之间,通过营养或食物传递形成的一种组织形式,它是生态系统最本质的结构特征。

13.D??????

解析:螳螂捕蝉,黄雀在后3种消费者不能构成食物链;不是所有生物不能构成群落;捕食关系部属于.种群密度改变的要素,所以ABC错误

14.A??????

解析:种群的增长率并不是数量达到最大的稳定状态。随着青蛙数量的增长,农田生态系统的恢复力稳定性逐渐减低,而抵抗力稳定性逐渐加强。

15.B??????

解析:x轴为氧气分压,y轴为水稻根细胞对Si的吸收速率,在c点时,中耕松土, k值变化不大,中耕松土,提高氧气浓度,到了b点,限制因素就不再是氧气浓度了。

二、非选择题

16.(1)生产者 (2)消费者 (3)分解者 (4)非生物的物质和能量

17.(1)3 (2)人、鸡、鸭、猪 (3)减少了燃烧煤炭所产生的污染 (4)充分利用了废弃物中的能量,实现了能量的多级利用 (5)样方法??? (6)分解者??????? 光合作用?????? (7)(略)

18.⑴生物固氮、闪电固氮????????????? ????????????? 植物和微生物 ⑵NH4 + ????????????? ????????????? ????????????? ????????????? ????????????? ????????????? 蛋白质、核酸 ⑶对硝酸盐的利用量不同 ⑷①丧失了植被对硝酸吸收????????????? ????????????? ②动植物遗体分解后,产生的硝酸盐进入小溪 ⑸T-A????????????? ????????????? U-A ⑹通过细菌的作用将硝酸盐最终变成N2 返回大气,雨水的冲刷 ⑺涵养水源,同化无机环境中的氮元素

同课章节目录

- 第1章 人体的内环境与稳态

- 第1节 细胞生活的环境

- 第2节 内环境稳态的重要性

- 第2章 动物和人体生命活动的调节

- 第1节 通过神经系统的调节

- 第2节 通过激素的调节

- 第3节 神经调节与体液调节的关系

- 第4节 免疫调节

- 第3章 植物的激素调节

- 第1节 植物生长素的发现

- 第2节 生长素的生理作用

- 第3节 其他植物激素

- 第4章 种群和群落

- 第1节 种群的特征

- 第2节 种群数量的变化

- 第3节 群落的结构

- 第4节 群落的演替

- 第5章 生态系统及其稳定性

- 第1节 生态系统的结构

- 第2节 生态系统的能量流动

- 第3节 生态系统的物质循环

- 第4节 生态系统的信息传递

- 第5节 生态系统的稳定性

- 第6章 生态环境的保护

- 第1节 人口增长对生态环境的影响

- 第2节 保护我们共同的家园