【语文人教必修5】2011年同步学案:第4课 归去来兮辞并序

文档属性

| 名称 | 【语文人教必修5】2011年同步学案:第4课 归去来兮辞并序 |

|

|

| 格式 | rar | ||

| 文件大小 | 100.1KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2010-12-21 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

本资料来自于资源最齐全的21世纪教育网www.21cnjy.com

第二单元 古代抒情散文

第4课 归去来兮辞并序

一、实词

1.通假字

(1)乃瞻衡宇(通“横”,横木)

(2)景翳翳以将入(通“影”,日光)

2.古今异义

(1)知来者之可追(古义:未来的事情;今义:来的人。)

(2)将有事于西畴(古义:耕种之事;今义:有事情。)

(3)既窈窕以寻壑(古义:深远曲折的样子;今义:女子文静而美好。)

(4)悦亲戚之情话(古义:父母兄弟等亲属;今义:跟自己家庭有婚姻关系或血缘关系的家庭或它的成员。)

(5)策扶老以流憩(古义:拐杖;今义:搀扶老人。)

(6)于是怅然慷慨,深愧平生之志(古义:因此;今义:承接连词。)

(7)尝从人事,皆口腹自役(古义:做官;今义:人的离合、境遇、存亡等情况。)

(8)幼稚盈室,瓶无储粟(古义:小孩;今义:形容头脑简单或缺乏经验。)

3.一词多义

(1)乘

(2)策

(3)审

(4)委

(5)将

4.词类活用

(1)园日涉以成趣(名词作状语,每天)

(2)时矫首而遐观(名词作状语,有时)

(3)携幼入室,有酒盈樽(形容词用作名词,儿童、小孩子)

(4)或命巾车,或棹孤舟(名词用作动词,用桨划)

(5)策扶老以流憩(名词用作动词,拄着)

(6)眄庭柯以怡颜(使动用法,使……愉快)

(7)乐琴书以消忧(乐,意动用法,以……为乐。琴书,名词用作动词,抚琴、读书)

(8)悦亲戚之情话(意动用法,以……为愉快)

(9)善万物之得时(形容词用作动词,喜好、羡慕)

(10)倚南窗以寄傲(形容词用作名词,高傲的情志)

二、虚词

1.以

2.之

三、句式

1.既自以心为形役(被动句,“为”是“被”的意思)

2.问征夫以前路(状语后置句,应为“以前路问征夫”)

3.复驾言兮焉求(宾语前置句,应为“复驾言兮求焉?”)

4.农人告余以春及,将有事于西畴(状语后置句,应为“农人以春及告余,于西畴将有事”)

5.胡为乎遑遑欲何之(宾语前置句,应为“胡为乎遑遑欲之何?”)

6.乐夫天命复奚疑(宾语前置句,应为“乐夫天命复疑奚!”)

四、名句积累

1.悟已往之不谏,知来者之可追。

2.木欣欣以向荣,泉涓涓而始流。

3.云无心以出岫,鸟倦飞而知还。

4.策扶老以流憩,时矫首而遐观。

5.三径就荒,松菊犹存。

五、课文理解

1.本文在序和第一段中都对作者辞官归隐的原因作了交代,其归隐的原因是什么?

点拨 作者在文中提到辞官的原因有四点:一是“质性自然,非矫厉所得”;二是“饥冻虽切,违己交病”;三是“于是怅然慷慨,深愧平生之志”;四是“寻程氏妹丧于武昌,情在骏奔,自免去职”。

奔程氏妹丧显然只是表层原因,结合全文看,另外三点才是陶渊明辞官的根本原因。在迫于生计步入仕途后,他发现出仕既不能实现自己的志愿,折腰事人、同流合污又违背了自己的本性,这种违背本性导致的身心交病远比忍冻受饿更让人难以忍受。污浊的官场生活使他感到“深愧平生之志”;而自己“质性自然,非矫厉所得”;又不想强迫自己做不愿做的事,就只能选择归隐躬耕之路,于是借着奔程氏妹丧之机,便弃官归田。

2.陶渊明在归途中快乐而急切,他水路兼行,归心似箭,“恨晨光之熹微”。家中的生活到底有哪些乐趣?请分析一下文章从哪几方面写了归隐之乐。

点拨 从三个方面写了归隐之乐:

(1)归隐后有园中之乐。园内“三径就荒”,但“松菊犹存”,在园内自斟自酌,看看院子里的树木觉得很愉快;拄着拐杖出去走走,随时随地休息,自成一种乐趣;矫首遐观,见园中将暮之景,徘徊不忍离去。

(2)归隐后有田中之乐。农人提醒田事,作者有时乘车有时乘船来到田间,为万物及时生长而欣喜,同时慨叹自己的人生迟暮。

(3)归隐后有身心自由之乐。人生苦短,应该“委心任去留”,归隐田园正顺了自己的心意,“乐夫天命复奚疑!”作者坚信自己的选择无可怀疑,心胸旷达愉快,其间也流露出无可奈何、听天由命的情绪。

3.辞中哪些地方表现了作者遗世独立、心胸旷达、淡远潇洒的风格?

点拨 从该辞的序及辞的第一段,我们均清楚可见,作者辞官是因为鄙弃官场的黑暗,但文中却只言自己“惆怅而独悲”的心情,而不言官场的黑暗。对已往的居官求职,也只言“不谏”“昨非”,决定不与达官贵人来往,反用“息交以绝游”轻轻带过,而在写回到田园生活的场景时,句句从心中流出家中景——有松,有菊,有幼,有酒,有樽,差足问慰;写涉园之景时——“木欣欣以向荣,泉涓涓而始流”,因而“善万物之得时,感吾生之行休”。处处显示作者“旷而真”的感情;这种淡远潇洒的文风,跟作者安贫乐道、超然物外的处世态度是完全一致的。

4.本文主要写作者归去之乐,但这乐的背后也掩藏着作者心灵深处的悲哀,本文结尾一句“聊乘化以归尽,乐夫天命复奚疑”表达的作者的人生感想和处世哲学,是否显得消极?

点拨 不能说不消极。但从作者的经历来看,又不能只作简单的判断。理解这种消极的思想要联系陶渊明自身的经历和当时的社会背景。

“兼济天下”规范了中国古代文人的心路历程,作为中国第一位隐逸诗人、田园诗人,他的“济世”的确让人费解。文中为我们呈现了恬淡安闲、自然静谧的田园情趣,但这并不意味着陶渊明消极避世。

诗人回归田园,崇尚自然,这里的“自然”指的是人的质朴真实、率性而行的本性。他无法忍受对人的本性的扭曲,追求“本我”“真我”,不一味趋同,以求保存他的社会政治理想和人格价值。

因此,本文所表达的陶渊明的思想感情,既有回归田园的欢悦,又有理想受挫的失落和忧伤。对此,我们应有全面的认识。

1.中心主旨

本文是作者的一篇述志作品,叙述了他弃官归田时一路上的心情、回家后的生活情趣和感受,表达了对黑暗官场的厌恶和鄙弃,强调了摆脱仕途羁绊的决绝态度,赞美了农村的自然景物和田园劳动生活,表达了对田园生活的喜悦之情,对自由的追求和向往。但由于他的思想经常处于矛盾之中,又找不到真正的出路,在坚持与黑暗现实抗争的同时,也流露出一些“乐天安命”和“人生无常”的消极避世思想。

2.写作特色

(1)情景交融,寓情于景。

作者的感慨、喜悦、遗憾,不是直接生发,而是借助于对景物形象生动的描绘,是在描景绘事中巧妙而自然地流露的,如“云无心以出岫,鸟倦飞而知还。景翳翳以将入,抚孤松而盘桓”。诗情画意充溢字里行间,又饱含离开官场、回归自然的欢欣。

(2)语言清新典雅,鲜明流畅,音节铿锵。

作者遣词造句字斟句酌,锤炼推敲,精心选择一些自《诗

经》以来诗人惯用的双声词,如“惆怅”“崎岖”;叠韵词,如“盘桓”“窈窕”;叠字,如“遥遥”“欣欣”等,从而增强了语言的节奏感和音乐美,使辞赋兼有诗的艺术魅力。

(3)运用辞赋的形式来加强抒情。

刘勰在《文心雕龙》中说,“铺采摛文,体物写志”是赋的特点。本文具有赋的铺张叙事、讲求用韵、骈偶和辞藻等特点。文章的主旨在于说明“今是而昨非”,对“昨非”一笔带过,未加描写,而对“今是”,即归耕后的农村生活的描写则极尽铺陈之能事。这里既保持了赋的音韵和谐、辞采艳丽的特点,又避免了堆砌辞藻的毛病,从而增强了文章的抒情性,使本文具备了较强的抒情功能。

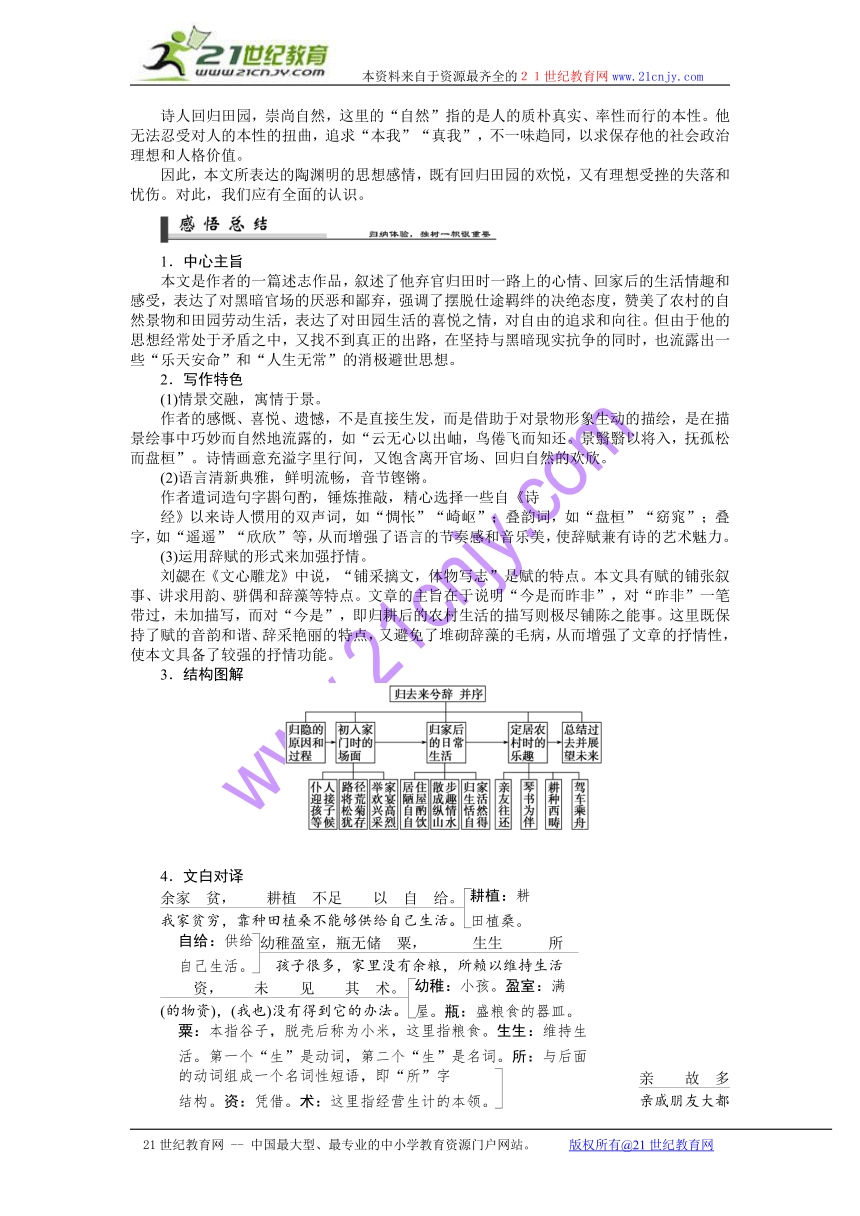

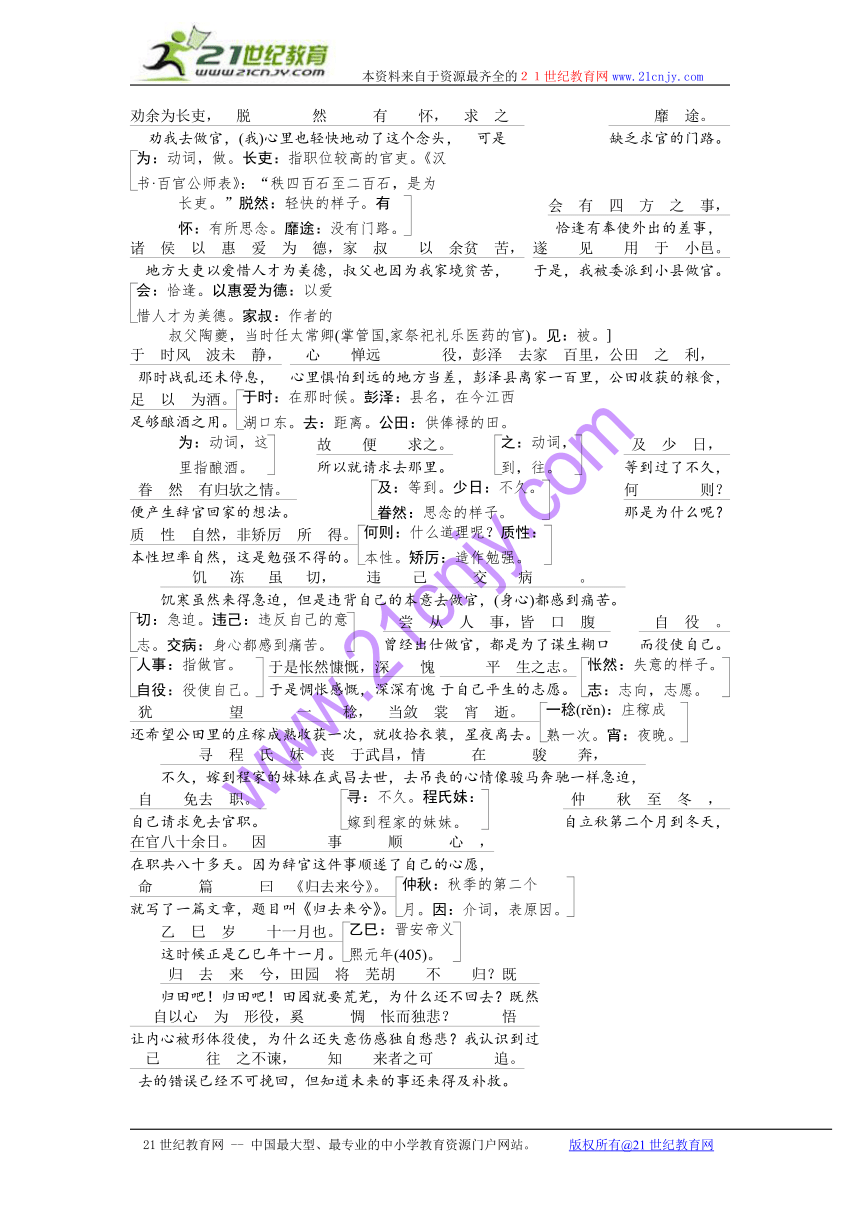

3.结构图解

4.文白对译

(45分钟 90分)

一、基础知识(21分)

1.下列各组词语中,没有错别字的一项是(3分)( )

A.心为形役 窈窕淑女 乃赡衡宇 载欣载奔

B.涉园成趣 侯车室 携幼入室 山清水秀

C.矫揉造作 迷途知反 乐天安命 欣欣向荣

D.寓形宇内 不胫而走 明火执仗 横槊赋诗

答案 D

解析 A项赡—瞻;B项侯—候;C项反—返。

2.对下列短语中加点字的解释全都正确的一项是(3分)( )

A.田园将芜(荒芜) 乃瞻衡宇(世界)

三径就荒(近于) 有酒盈樽(满)

B.引壶觞(拿来) 审容膝(仔细看)

策扶老(拄着) 矫首(举,抬起)

C.息交(断绝) 出岫(泛指山峰)

西畴(田地) 巾车(车帷)

D.寻壑(山沟) 耘耔(除草)

东皋(高地) 聊乘化(姑且)

答案 C

解析 A项中“宇”是“屋檐”的意思;B项中“审”是“明白、知道”的意思;D项中“耔”是“培苗”的意思。

3.下列句子中“以”字的意义和用法,不同于其他三句的一句是(3分)( )

A.舟遥遥以轻飏 B.云无心以出岫

C.木欣欣以向荣 D.私见张良,具告以事

答案 D

解析 D项的“以”为介词,译为“把”;其他三项的“以”相当于“而”,连词,表修饰。

4.下列句子的句式特点与其他三句不同的一句是(3分)( )

A.胡为乎遑遑欲何之

B.乐夫天命复奚疑

C.蚓无爪牙之利,筋骨之强

D.七十者衣帛食肉,黎民不饥不寒,然而不王者,未之有也

答案 C

解析 C项为定语后置句,其余三项为宾语前置句。

5.默写。(9分)

(1)______________,____________。实迷途其未远,觉今是而昨非。

(2)______________,____________。景翳翳以将入,抚孤松而盘桓。

(3)木欣欣以向荣,____________。善万物之得时,感吾生之行休。

(4)____________,门虽设而常关。策扶老以流憩,____________。

(5)____________,____________。携幼入室,有酒盈樽。

答案 (1)悟已往之不谏 知来者之可追 (2)云无心以出岫 鸟倦飞而知还 (3)泉涓涓而始流 (4)园日涉以成趣

时矫首而遐观 (5)三径就荒 松菊犹存

二、文本阅读(15分)

阅读下面的文字,完成6~9题。

余家贫,耕植不足以自给。幼稚盈室,瓶无储粟,生生所资,未见其术。亲故多劝余为长吏,脱然有怀,求之靡途。会有四方之事,诸侯以惠爱为德,家叔以余贫苦,遂见用于小邑。于时风波未静,心惮远役,彭泽去家百里,公田之利,足以为酒。故便求之。及少日,眷然有归欤之情。何则?质性自然,非矫厉所得。饥冻虽切,违己交病。尝从人事,皆口腹自役。于是怅然慷慨,深愧平生之志。犹望一稔,当敛裳宵逝。寻程氏妹丧于武昌,情在骏奔,自免去职。仲秋至冬,在官八十余日。因事顺心,命篇曰《归去来兮》。乙巳岁十一月也。

6.对下列句子中加点词语的解释,不正确的一项是(3分)( )

A.生生所资,未见其术 生生:维持生活

B.脱然有怀,求之靡途 靡:无,没有

C.眷然有归欤之情 眷然:思念的样子

D.犹望一稔,当敛裳宵逝 稔:事物酝酿成熟

答案 D

解析 “稔”指庄稼成熟。

7.下列句子中加点字的意义判断正确的一项是(3分)( )

A.①②相同,③④相同 B.①②相同,③④不同

C.①②不同,③④相同 D.①②不同,③④不同

答案 C

解析 ①朋友,②所以,③④都是“不久”。

8.下列六句话分别编为四组,全都表现陶渊明辞官原因的一项是(3分)( )

①于时风波未静,心惮远役 ②质性自然,非矫厉所得

③于是怅然慷慨,深愧平生之志 ④犹望一稔,当敛裳宵逝

⑤寻程氏妹丧于武昌,情在骏奔 ⑥仲秋至冬,在官八十余日

A.①③④ B.②③⑤ C.④⑤⑥ D.①②⑥

答案 B

9.翻译下列句子。(6分)

(1)幼稚盈室,瓶无储粟,生生所资,未见其术。(3分)

(2)寻程氏妹丧于武昌,情在骏奔,自免去职。(3分)

答案 (1)孩子很多,家里没有余粮,所赖以维持生活(的物资),(我也)没有得到它的办法。

(2)不久,嫁到程家的妹妹在武昌去世,去吊丧的心情像骏马奔驰一样急迫,自己请求免去官职。

三、课堂延伸(20分)

阅读下面的文字,完成10~14题。

子瞻和陶渊明诗集引

苏 辙

东坡先生谪居儋耳,置家罗浮之下,独与幼子过负担度海。葺茅竹而居之,日啖薯芋,而华屋玉食之念不存于胸中。平生无所嗜好,以图史为园囿,文章为鼓吹,至是亦皆罢去。独犹喜为诗,精深华妙,不见老人衰惫之气。

是时,辙亦迁海康,书来告曰:“古之诗人有拟古之作矣,未有追和古人者也。追和古人,则始于吾。吾于诗人,无所甚好,独好渊明之诗。渊明作诗不多,然其诗质而实绮,癯而实腴,自曹、刘、鲍、谢、李、杜诸人皆莫及也。吾前后和其诗凡一百有九,至其得意,自谓不甚愧渊明。今将集而并录之,以遗后之君子,其为我志之。然吾于渊明,岂独好其诗也哉?如其为人,实有感焉。渊明临终,疏告俨等:‘吾少而穷苦,每以家弊,东西游走。性刚才拙,与物多忤,自量为己必贻俗患,黾勉①辞世,使汝等幼而饥寒。’渊明此语,盖实录也。吾真有此病而不早自知,平生出仕,以犯世患,此所以深愧渊明,欲以晚节师范其万一也。”

嗟乎!渊明不肯为五斗米一束带见乡里小人儿,而子瞻出仕三十余年,为狱吏所折困,终不能悛,以陷大难,乃欲以桑榆之末景,自托于渊明,其谁肯信之?虽然,子瞻之仕,其出入进退,犹可考也。后之君子,其必有以处之矣。

辙少而无师,子瞻既冠而学成,先君命辙师焉。子瞻尝称辙诗有古人之风,自以为不若也。然自其斥居东坡,其学日进,沛然如川之方至。其诗比李太白、杜子美为有余,遂与渊明比。辙虽驰骤从之,而常出其后,其和渊明,辙继之者,亦一二焉。

(略有删节)

【注】 ①黾勉(mǐn miǎn):努力。

10.对下列句子中加点的词的解释,正确的一项是(3分)( )

A.是时,辙亦迁海康 迁:搬家

B.渊明临终,疏告俨等 疏:奏章

C.性刚才拙,与物多忤 忤:感触

D.其必有以处之矣 处:立身

答案 D

解析 A项迁:贬谪;B项疏:(写)书信;C项忤:抵触、违逆。

11.下列各组句子中,加点的词的意义和用法相同的一组是(3分)( )

A.

B.

C.

D.

答案 A

解析 A项均为连词,表承接关系;B项介词,从/介词,对于;C项连词,表目的,用来/连词,表因果,因为;D项语气词,表诘问,难道/代词,他们。

12.下列各句中加点的词语在文中的意义与现代汉语相同的一项是(3分)( )

A.以图史为园囿,文章为鼓吹

B.独犹喜为诗,精深华妙

C.至其得意,自谓不甚愧渊明

D.黾勉辞世,使汝等幼而饥寒

答案 B

解析 A项古:古代的一种乐器合奏,即“鼓吹乐”,在文中代指音乐;今:宣扬提倡,吹嘘。B项古今义同,指学问或理论精密深奥。C项古:在文中指得意之作,感到得意的作品,用作名词;今:感到非常满意,用作形容词或动词。D项古:推辞世事,指隐居不仕;今:去世,谢世。

13.下列各句对文章的阐述,不正确的一项是(3分)( )

A.本文引用苏轼的话介绍他追和陶诗的情况,着重谈了他晚年谪居儋耳、深服渊明、并立志学陶的原因。

B.苏辙对苏轼的上述情况略加评论,其中说到了苏轼半生为官,频遭屈辱而不知悔,议论中流露出对其兄遭遇的不平之慨。

C.苏轼认为陶诗的艺术特点是“质而实绮,癯而实腴”,认为陶渊明为人是“性刚才拙”,自己能够从中汲取经验教训。

D.这篇序言引用苏轼的原话来介绍其创作动机等相关情况,这种写法有利于缩短读者与苏轼的距离,让人感到亲切可信。

答案 C

解析 “性刚才拙”非苏轼对陶渊明的评价。

14.把文言文阅读材料中画横线的句子翻译成现代汉语。(8分)

(1)然其诗质而实绮,癯而实腴。(2分)

(2)而子瞻出仕三十余年,为狱吏所折困,终不能悛,以陷大难。(3分)

(3)然自其斥居东坡,其学日进,沛然如川之方至。(3分)

答案 (1)但他的诗看上去朴质而实际上华美,看上去清瘦而实际上丰厚。

(2)子瞻做了三十多年的官,被管监的官吏置于屈辱、困顿的地位,最后还是不能改悔,以致陷入大难之中。

(3)然而子瞻自从被贬谪到黄州住在东坡之后,他的学问日益长进,如同河水奔流般充沛盛大。

【参考译文】

东坡先生被贬谪到儋耳,他把家安置在罗浮山下,只和幼子苏过挑着东西过海。在儋耳,他住的是用茅草、竹子修的房屋,每天吃的是薯芋,心中没有那种住室堂皇、食物精美的想法。子瞻平日没有什么特殊的爱好,只是把史地著作当作园囿来游览,把文章当作音乐来欣赏,到了这时也全都停下来了。他只是喜欢写诗,他写的诗精深华妙,并未显出老年人那种衰弱疲惫的精神状态。

这时,我也被贬谪到海康,子瞻来信对我说:“自古以来,已经有诗人写过模拟古人的作品,却没有人追和古人的诗。追和古人的诗,便从我东坡开始。在诗人中没有谁是我非常喜爱的,我惟独喜爱陶渊明的诗。陶渊明作诗不多,但他的诗看上去朴质而实际上华美,看上去清瘦而实际上丰厚。即使是曹植、刘祯、鲍照、谢灵运、李白、杜甫众位诗人,都赶不上他。我前后和渊明的诗共一百零九首,至于那些得意之作,自认为在渊明面前并不觉得很惭愧。现在我要把它们编成集子并且抄录下来,为的是把它们送给后世的君子,要为我把这些记下来。但是我对于渊明,哪里只是喜爱他的诗呢?如对于他的为人,我确实是很有感触的。渊明临死前,写信给陶俨等人说:‘我年轻时生活穷苦,常常因为家里贫穷东奔西跑。我性子刚烈,才智笨拙,和事物多有抵触,自己估量照我的性子干下去,一定会给你们留下祸患,于是尽力推辞世事,使你们很小就过着挨饿受冻的生活。’渊明这些话,说的是实际情况。我真的有了他这种毛病,由于自己没有早早知道这种毛病,做了一辈子官,却招来了世间的灾祸,这就是我自愧不如渊明、想在晚年学得他一点长处的原因。”

唉!陶渊明不肯为了五斗米而穿戴整齐去拜见乡里小人;子瞻做了三十多年的官,被管监的官吏置于屈辱、困顿的地位,最后还是不能改悔,以致陷入大难之中,才想起在晚年从渊明身上求得寄托,哪里有人肯相信呢?虽然是这样,子瞻做官,出入朝廷、官职或升或降的原因还是可以考究出来的。后世君子,一定会从中总结出一些立身处世的教训来。

我年轻时没有老师,子瞻成年以后,学问也有成就了,先父便要我向他学习。子瞻曾经称赞我的诗具有古人的风格,我自己认为比不上古人。然而子瞻自从被贬谪到黄州住在东坡之后,他的学问日益长进,如同河水奔流般充沛盛大。他的诗和李太白、杜子美比起来,是要超过他们的,于是就和陶渊明相比。我虽然随着他奔驰不已,总是落在他的后面,对于他追和陶渊明的诗,我又跟着写了一些和诗。

四、语言运用(14分)

15.陶渊明纪念馆位于庐山西麓、九江县城东北隅的蔡家洼,是庐山风景名胜区颇具特色的人文景观之一。迁祠之时,陶公后裔博吾先生撰书了龙门对联,上联是“弃彭泽微官,松翠菊黄,琴书而外醉三斗”,根据你对陶渊明的了解,补出下联。(4分)

答案 开田园诗派,韵真辞朴,千百年来第一人。

16.“忽悠”是近年来使用频率较高的一个词。请根据它在下列各句中的意思,分别用一个词语置换。(每处不超过4个字)(6分)

(1)这风可真大呀,你看那旗杆,让风吹得直忽悠。

可置换为:________________________________________________________________________

(2)一些减肥药、减肥茶不仅不能保证质量,还以保健品的名义来忽悠消费者,对消费者身体健康造成危害。

可置换为:________________________________________________________________________

(3)一直想凑热闹写一些关于环保的话题,但始终没有动手,今天来这里忽悠几句。

可置换为:________________________________________________________________________

答案 (1)晃动 (2)欺骗 (3)闲聊

17.请体味下面对某些称谓的另类创意,在横线上补写出你对相应称谓的创意。(4分)

文人首先应是“文明的人”,商人是“可以商量的人”,生意人则是“__①__”。与之相反,总裁并不意味着“总是裁人”,老板当然不能“老板着脸”,而经理更不可以“__②__”。

答案 可以生出主意的人 经常不讲理

解析 句子中给出的另类创意是把这个称谓中的字巧妙地嵌入创意之中,而且这个创意解读还要符合人物的身份特点,这是同学们应特别注意的。

五、随堂练笔(20分)

18.请以“啊,盛开在我梦中的花”为题,写一篇抒情文章。

要求:点明“盛开在我梦中的花”是什么花,运用拟人和比喻的手法来描绘这“梦中的花”的美丽形象,将“梦中的花”人格化,写出自己对“梦中的花”的珍爱和眷恋。要注意交代“梦中的花”的性情特点,将“情”巧妙融于景中。

答案 略。

21世纪教育网 -- 中国最大型、最专业的中小学教育资源门户网站。 版权所有@21世纪教育网

第二单元 古代抒情散文

第4课 归去来兮辞并序

一、实词

1.通假字

(1)乃瞻衡宇(通“横”,横木)

(2)景翳翳以将入(通“影”,日光)

2.古今异义

(1)知来者之可追(古义:未来的事情;今义:来的人。)

(2)将有事于西畴(古义:耕种之事;今义:有事情。)

(3)既窈窕以寻壑(古义:深远曲折的样子;今义:女子文静而美好。)

(4)悦亲戚之情话(古义:父母兄弟等亲属;今义:跟自己家庭有婚姻关系或血缘关系的家庭或它的成员。)

(5)策扶老以流憩(古义:拐杖;今义:搀扶老人。)

(6)于是怅然慷慨,深愧平生之志(古义:因此;今义:承接连词。)

(7)尝从人事,皆口腹自役(古义:做官;今义:人的离合、境遇、存亡等情况。)

(8)幼稚盈室,瓶无储粟(古义:小孩;今义:形容头脑简单或缺乏经验。)

3.一词多义

(1)乘

(2)策

(3)审

(4)委

(5)将

4.词类活用

(1)园日涉以成趣(名词作状语,每天)

(2)时矫首而遐观(名词作状语,有时)

(3)携幼入室,有酒盈樽(形容词用作名词,儿童、小孩子)

(4)或命巾车,或棹孤舟(名词用作动词,用桨划)

(5)策扶老以流憩(名词用作动词,拄着)

(6)眄庭柯以怡颜(使动用法,使……愉快)

(7)乐琴书以消忧(乐,意动用法,以……为乐。琴书,名词用作动词,抚琴、读书)

(8)悦亲戚之情话(意动用法,以……为愉快)

(9)善万物之得时(形容词用作动词,喜好、羡慕)

(10)倚南窗以寄傲(形容词用作名词,高傲的情志)

二、虚词

1.以

2.之

三、句式

1.既自以心为形役(被动句,“为”是“被”的意思)

2.问征夫以前路(状语后置句,应为“以前路问征夫”)

3.复驾言兮焉求(宾语前置句,应为“复驾言兮求焉?”)

4.农人告余以春及,将有事于西畴(状语后置句,应为“农人以春及告余,于西畴将有事”)

5.胡为乎遑遑欲何之(宾语前置句,应为“胡为乎遑遑欲之何?”)

6.乐夫天命复奚疑(宾语前置句,应为“乐夫天命复疑奚!”)

四、名句积累

1.悟已往之不谏,知来者之可追。

2.木欣欣以向荣,泉涓涓而始流。

3.云无心以出岫,鸟倦飞而知还。

4.策扶老以流憩,时矫首而遐观。

5.三径就荒,松菊犹存。

五、课文理解

1.本文在序和第一段中都对作者辞官归隐的原因作了交代,其归隐的原因是什么?

点拨 作者在文中提到辞官的原因有四点:一是“质性自然,非矫厉所得”;二是“饥冻虽切,违己交病”;三是“于是怅然慷慨,深愧平生之志”;四是“寻程氏妹丧于武昌,情在骏奔,自免去职”。

奔程氏妹丧显然只是表层原因,结合全文看,另外三点才是陶渊明辞官的根本原因。在迫于生计步入仕途后,他发现出仕既不能实现自己的志愿,折腰事人、同流合污又违背了自己的本性,这种违背本性导致的身心交病远比忍冻受饿更让人难以忍受。污浊的官场生活使他感到“深愧平生之志”;而自己“质性自然,非矫厉所得”;又不想强迫自己做不愿做的事,就只能选择归隐躬耕之路,于是借着奔程氏妹丧之机,便弃官归田。

2.陶渊明在归途中快乐而急切,他水路兼行,归心似箭,“恨晨光之熹微”。家中的生活到底有哪些乐趣?请分析一下文章从哪几方面写了归隐之乐。

点拨 从三个方面写了归隐之乐:

(1)归隐后有园中之乐。园内“三径就荒”,但“松菊犹存”,在园内自斟自酌,看看院子里的树木觉得很愉快;拄着拐杖出去走走,随时随地休息,自成一种乐趣;矫首遐观,见园中将暮之景,徘徊不忍离去。

(2)归隐后有田中之乐。农人提醒田事,作者有时乘车有时乘船来到田间,为万物及时生长而欣喜,同时慨叹自己的人生迟暮。

(3)归隐后有身心自由之乐。人生苦短,应该“委心任去留”,归隐田园正顺了自己的心意,“乐夫天命复奚疑!”作者坚信自己的选择无可怀疑,心胸旷达愉快,其间也流露出无可奈何、听天由命的情绪。

3.辞中哪些地方表现了作者遗世独立、心胸旷达、淡远潇洒的风格?

点拨 从该辞的序及辞的第一段,我们均清楚可见,作者辞官是因为鄙弃官场的黑暗,但文中却只言自己“惆怅而独悲”的心情,而不言官场的黑暗。对已往的居官求职,也只言“不谏”“昨非”,决定不与达官贵人来往,反用“息交以绝游”轻轻带过,而在写回到田园生活的场景时,句句从心中流出家中景——有松,有菊,有幼,有酒,有樽,差足问慰;写涉园之景时——“木欣欣以向荣,泉涓涓而始流”,因而“善万物之得时,感吾生之行休”。处处显示作者“旷而真”的感情;这种淡远潇洒的文风,跟作者安贫乐道、超然物外的处世态度是完全一致的。

4.本文主要写作者归去之乐,但这乐的背后也掩藏着作者心灵深处的悲哀,本文结尾一句“聊乘化以归尽,乐夫天命复奚疑”表达的作者的人生感想和处世哲学,是否显得消极?

点拨 不能说不消极。但从作者的经历来看,又不能只作简单的判断。理解这种消极的思想要联系陶渊明自身的经历和当时的社会背景。

“兼济天下”规范了中国古代文人的心路历程,作为中国第一位隐逸诗人、田园诗人,他的“济世”的确让人费解。文中为我们呈现了恬淡安闲、自然静谧的田园情趣,但这并不意味着陶渊明消极避世。

诗人回归田园,崇尚自然,这里的“自然”指的是人的质朴真实、率性而行的本性。他无法忍受对人的本性的扭曲,追求“本我”“真我”,不一味趋同,以求保存他的社会政治理想和人格价值。

因此,本文所表达的陶渊明的思想感情,既有回归田园的欢悦,又有理想受挫的失落和忧伤。对此,我们应有全面的认识。

1.中心主旨

本文是作者的一篇述志作品,叙述了他弃官归田时一路上的心情、回家后的生活情趣和感受,表达了对黑暗官场的厌恶和鄙弃,强调了摆脱仕途羁绊的决绝态度,赞美了农村的自然景物和田园劳动生活,表达了对田园生活的喜悦之情,对自由的追求和向往。但由于他的思想经常处于矛盾之中,又找不到真正的出路,在坚持与黑暗现实抗争的同时,也流露出一些“乐天安命”和“人生无常”的消极避世思想。

2.写作特色

(1)情景交融,寓情于景。

作者的感慨、喜悦、遗憾,不是直接生发,而是借助于对景物形象生动的描绘,是在描景绘事中巧妙而自然地流露的,如“云无心以出岫,鸟倦飞而知还。景翳翳以将入,抚孤松而盘桓”。诗情画意充溢字里行间,又饱含离开官场、回归自然的欢欣。

(2)语言清新典雅,鲜明流畅,音节铿锵。

作者遣词造句字斟句酌,锤炼推敲,精心选择一些自《诗

经》以来诗人惯用的双声词,如“惆怅”“崎岖”;叠韵词,如“盘桓”“窈窕”;叠字,如“遥遥”“欣欣”等,从而增强了语言的节奏感和音乐美,使辞赋兼有诗的艺术魅力。

(3)运用辞赋的形式来加强抒情。

刘勰在《文心雕龙》中说,“铺采摛文,体物写志”是赋的特点。本文具有赋的铺张叙事、讲求用韵、骈偶和辞藻等特点。文章的主旨在于说明“今是而昨非”,对“昨非”一笔带过,未加描写,而对“今是”,即归耕后的农村生活的描写则极尽铺陈之能事。这里既保持了赋的音韵和谐、辞采艳丽的特点,又避免了堆砌辞藻的毛病,从而增强了文章的抒情性,使本文具备了较强的抒情功能。

3.结构图解

4.文白对译

(45分钟 90分)

一、基础知识(21分)

1.下列各组词语中,没有错别字的一项是(3分)( )

A.心为形役 窈窕淑女 乃赡衡宇 载欣载奔

B.涉园成趣 侯车室 携幼入室 山清水秀

C.矫揉造作 迷途知反 乐天安命 欣欣向荣

D.寓形宇内 不胫而走 明火执仗 横槊赋诗

答案 D

解析 A项赡—瞻;B项侯—候;C项反—返。

2.对下列短语中加点字的解释全都正确的一项是(3分)( )

A.田园将芜(荒芜) 乃瞻衡宇(世界)

三径就荒(近于) 有酒盈樽(满)

B.引壶觞(拿来) 审容膝(仔细看)

策扶老(拄着) 矫首(举,抬起)

C.息交(断绝) 出岫(泛指山峰)

西畴(田地) 巾车(车帷)

D.寻壑(山沟) 耘耔(除草)

东皋(高地) 聊乘化(姑且)

答案 C

解析 A项中“宇”是“屋檐”的意思;B项中“审”是“明白、知道”的意思;D项中“耔”是“培苗”的意思。

3.下列句子中“以”字的意义和用法,不同于其他三句的一句是(3分)( )

A.舟遥遥以轻飏 B.云无心以出岫

C.木欣欣以向荣 D.私见张良,具告以事

答案 D

解析 D项的“以”为介词,译为“把”;其他三项的“以”相当于“而”,连词,表修饰。

4.下列句子的句式特点与其他三句不同的一句是(3分)( )

A.胡为乎遑遑欲何之

B.乐夫天命复奚疑

C.蚓无爪牙之利,筋骨之强

D.七十者衣帛食肉,黎民不饥不寒,然而不王者,未之有也

答案 C

解析 C项为定语后置句,其余三项为宾语前置句。

5.默写。(9分)

(1)______________,____________。实迷途其未远,觉今是而昨非。

(2)______________,____________。景翳翳以将入,抚孤松而盘桓。

(3)木欣欣以向荣,____________。善万物之得时,感吾生之行休。

(4)____________,门虽设而常关。策扶老以流憩,____________。

(5)____________,____________。携幼入室,有酒盈樽。

答案 (1)悟已往之不谏 知来者之可追 (2)云无心以出岫 鸟倦飞而知还 (3)泉涓涓而始流 (4)园日涉以成趣

时矫首而遐观 (5)三径就荒 松菊犹存

二、文本阅读(15分)

阅读下面的文字,完成6~9题。

余家贫,耕植不足以自给。幼稚盈室,瓶无储粟,生生所资,未见其术。亲故多劝余为长吏,脱然有怀,求之靡途。会有四方之事,诸侯以惠爱为德,家叔以余贫苦,遂见用于小邑。于时风波未静,心惮远役,彭泽去家百里,公田之利,足以为酒。故便求之。及少日,眷然有归欤之情。何则?质性自然,非矫厉所得。饥冻虽切,违己交病。尝从人事,皆口腹自役。于是怅然慷慨,深愧平生之志。犹望一稔,当敛裳宵逝。寻程氏妹丧于武昌,情在骏奔,自免去职。仲秋至冬,在官八十余日。因事顺心,命篇曰《归去来兮》。乙巳岁十一月也。

6.对下列句子中加点词语的解释,不正确的一项是(3分)( )

A.生生所资,未见其术 生生:维持生活

B.脱然有怀,求之靡途 靡:无,没有

C.眷然有归欤之情 眷然:思念的样子

D.犹望一稔,当敛裳宵逝 稔:事物酝酿成熟

答案 D

解析 “稔”指庄稼成熟。

7.下列句子中加点字的意义判断正确的一项是(3分)( )

A.①②相同,③④相同 B.①②相同,③④不同

C.①②不同,③④相同 D.①②不同,③④不同

答案 C

解析 ①朋友,②所以,③④都是“不久”。

8.下列六句话分别编为四组,全都表现陶渊明辞官原因的一项是(3分)( )

①于时风波未静,心惮远役 ②质性自然,非矫厉所得

③于是怅然慷慨,深愧平生之志 ④犹望一稔,当敛裳宵逝

⑤寻程氏妹丧于武昌,情在骏奔 ⑥仲秋至冬,在官八十余日

A.①③④ B.②③⑤ C.④⑤⑥ D.①②⑥

答案 B

9.翻译下列句子。(6分)

(1)幼稚盈室,瓶无储粟,生生所资,未见其术。(3分)

(2)寻程氏妹丧于武昌,情在骏奔,自免去职。(3分)

答案 (1)孩子很多,家里没有余粮,所赖以维持生活(的物资),(我也)没有得到它的办法。

(2)不久,嫁到程家的妹妹在武昌去世,去吊丧的心情像骏马奔驰一样急迫,自己请求免去官职。

三、课堂延伸(20分)

阅读下面的文字,完成10~14题。

子瞻和陶渊明诗集引

苏 辙

东坡先生谪居儋耳,置家罗浮之下,独与幼子过负担度海。葺茅竹而居之,日啖薯芋,而华屋玉食之念不存于胸中。平生无所嗜好,以图史为园囿,文章为鼓吹,至是亦皆罢去。独犹喜为诗,精深华妙,不见老人衰惫之气。

是时,辙亦迁海康,书来告曰:“古之诗人有拟古之作矣,未有追和古人者也。追和古人,则始于吾。吾于诗人,无所甚好,独好渊明之诗。渊明作诗不多,然其诗质而实绮,癯而实腴,自曹、刘、鲍、谢、李、杜诸人皆莫及也。吾前后和其诗凡一百有九,至其得意,自谓不甚愧渊明。今将集而并录之,以遗后之君子,其为我志之。然吾于渊明,岂独好其诗也哉?如其为人,实有感焉。渊明临终,疏告俨等:‘吾少而穷苦,每以家弊,东西游走。性刚才拙,与物多忤,自量为己必贻俗患,黾勉①辞世,使汝等幼而饥寒。’渊明此语,盖实录也。吾真有此病而不早自知,平生出仕,以犯世患,此所以深愧渊明,欲以晚节师范其万一也。”

嗟乎!渊明不肯为五斗米一束带见乡里小人儿,而子瞻出仕三十余年,为狱吏所折困,终不能悛,以陷大难,乃欲以桑榆之末景,自托于渊明,其谁肯信之?虽然,子瞻之仕,其出入进退,犹可考也。后之君子,其必有以处之矣。

辙少而无师,子瞻既冠而学成,先君命辙师焉。子瞻尝称辙诗有古人之风,自以为不若也。然自其斥居东坡,其学日进,沛然如川之方至。其诗比李太白、杜子美为有余,遂与渊明比。辙虽驰骤从之,而常出其后,其和渊明,辙继之者,亦一二焉。

(略有删节)

【注】 ①黾勉(mǐn miǎn):努力。

10.对下列句子中加点的词的解释,正确的一项是(3分)( )

A.是时,辙亦迁海康 迁:搬家

B.渊明临终,疏告俨等 疏:奏章

C.性刚才拙,与物多忤 忤:感触

D.其必有以处之矣 处:立身

答案 D

解析 A项迁:贬谪;B项疏:(写)书信;C项忤:抵触、违逆。

11.下列各组句子中,加点的词的意义和用法相同的一组是(3分)( )

A.

B.

C.

D.

答案 A

解析 A项均为连词,表承接关系;B项介词,从/介词,对于;C项连词,表目的,用来/连词,表因果,因为;D项语气词,表诘问,难道/代词,他们。

12.下列各句中加点的词语在文中的意义与现代汉语相同的一项是(3分)( )

A.以图史为园囿,文章为鼓吹

B.独犹喜为诗,精深华妙

C.至其得意,自谓不甚愧渊明

D.黾勉辞世,使汝等幼而饥寒

答案 B

解析 A项古:古代的一种乐器合奏,即“鼓吹乐”,在文中代指音乐;今:宣扬提倡,吹嘘。B项古今义同,指学问或理论精密深奥。C项古:在文中指得意之作,感到得意的作品,用作名词;今:感到非常满意,用作形容词或动词。D项古:推辞世事,指隐居不仕;今:去世,谢世。

13.下列各句对文章的阐述,不正确的一项是(3分)( )

A.本文引用苏轼的话介绍他追和陶诗的情况,着重谈了他晚年谪居儋耳、深服渊明、并立志学陶的原因。

B.苏辙对苏轼的上述情况略加评论,其中说到了苏轼半生为官,频遭屈辱而不知悔,议论中流露出对其兄遭遇的不平之慨。

C.苏轼认为陶诗的艺术特点是“质而实绮,癯而实腴”,认为陶渊明为人是“性刚才拙”,自己能够从中汲取经验教训。

D.这篇序言引用苏轼的原话来介绍其创作动机等相关情况,这种写法有利于缩短读者与苏轼的距离,让人感到亲切可信。

答案 C

解析 “性刚才拙”非苏轼对陶渊明的评价。

14.把文言文阅读材料中画横线的句子翻译成现代汉语。(8分)

(1)然其诗质而实绮,癯而实腴。(2分)

(2)而子瞻出仕三十余年,为狱吏所折困,终不能悛,以陷大难。(3分)

(3)然自其斥居东坡,其学日进,沛然如川之方至。(3分)

答案 (1)但他的诗看上去朴质而实际上华美,看上去清瘦而实际上丰厚。

(2)子瞻做了三十多年的官,被管监的官吏置于屈辱、困顿的地位,最后还是不能改悔,以致陷入大难之中。

(3)然而子瞻自从被贬谪到黄州住在东坡之后,他的学问日益长进,如同河水奔流般充沛盛大。

【参考译文】

东坡先生被贬谪到儋耳,他把家安置在罗浮山下,只和幼子苏过挑着东西过海。在儋耳,他住的是用茅草、竹子修的房屋,每天吃的是薯芋,心中没有那种住室堂皇、食物精美的想法。子瞻平日没有什么特殊的爱好,只是把史地著作当作园囿来游览,把文章当作音乐来欣赏,到了这时也全都停下来了。他只是喜欢写诗,他写的诗精深华妙,并未显出老年人那种衰弱疲惫的精神状态。

这时,我也被贬谪到海康,子瞻来信对我说:“自古以来,已经有诗人写过模拟古人的作品,却没有人追和古人的诗。追和古人的诗,便从我东坡开始。在诗人中没有谁是我非常喜爱的,我惟独喜爱陶渊明的诗。陶渊明作诗不多,但他的诗看上去朴质而实际上华美,看上去清瘦而实际上丰厚。即使是曹植、刘祯、鲍照、谢灵运、李白、杜甫众位诗人,都赶不上他。我前后和渊明的诗共一百零九首,至于那些得意之作,自认为在渊明面前并不觉得很惭愧。现在我要把它们编成集子并且抄录下来,为的是把它们送给后世的君子,要为我把这些记下来。但是我对于渊明,哪里只是喜爱他的诗呢?如对于他的为人,我确实是很有感触的。渊明临死前,写信给陶俨等人说:‘我年轻时生活穷苦,常常因为家里贫穷东奔西跑。我性子刚烈,才智笨拙,和事物多有抵触,自己估量照我的性子干下去,一定会给你们留下祸患,于是尽力推辞世事,使你们很小就过着挨饿受冻的生活。’渊明这些话,说的是实际情况。我真的有了他这种毛病,由于自己没有早早知道这种毛病,做了一辈子官,却招来了世间的灾祸,这就是我自愧不如渊明、想在晚年学得他一点长处的原因。”

唉!陶渊明不肯为了五斗米而穿戴整齐去拜见乡里小人;子瞻做了三十多年的官,被管监的官吏置于屈辱、困顿的地位,最后还是不能改悔,以致陷入大难之中,才想起在晚年从渊明身上求得寄托,哪里有人肯相信呢?虽然是这样,子瞻做官,出入朝廷、官职或升或降的原因还是可以考究出来的。后世君子,一定会从中总结出一些立身处世的教训来。

我年轻时没有老师,子瞻成年以后,学问也有成就了,先父便要我向他学习。子瞻曾经称赞我的诗具有古人的风格,我自己认为比不上古人。然而子瞻自从被贬谪到黄州住在东坡之后,他的学问日益长进,如同河水奔流般充沛盛大。他的诗和李太白、杜子美比起来,是要超过他们的,于是就和陶渊明相比。我虽然随着他奔驰不已,总是落在他的后面,对于他追和陶渊明的诗,我又跟着写了一些和诗。

四、语言运用(14分)

15.陶渊明纪念馆位于庐山西麓、九江县城东北隅的蔡家洼,是庐山风景名胜区颇具特色的人文景观之一。迁祠之时,陶公后裔博吾先生撰书了龙门对联,上联是“弃彭泽微官,松翠菊黄,琴书而外醉三斗”,根据你对陶渊明的了解,补出下联。(4分)

答案 开田园诗派,韵真辞朴,千百年来第一人。

16.“忽悠”是近年来使用频率较高的一个词。请根据它在下列各句中的意思,分别用一个词语置换。(每处不超过4个字)(6分)

(1)这风可真大呀,你看那旗杆,让风吹得直忽悠。

可置换为:________________________________________________________________________

(2)一些减肥药、减肥茶不仅不能保证质量,还以保健品的名义来忽悠消费者,对消费者身体健康造成危害。

可置换为:________________________________________________________________________

(3)一直想凑热闹写一些关于环保的话题,但始终没有动手,今天来这里忽悠几句。

可置换为:________________________________________________________________________

答案 (1)晃动 (2)欺骗 (3)闲聊

17.请体味下面对某些称谓的另类创意,在横线上补写出你对相应称谓的创意。(4分)

文人首先应是“文明的人”,商人是“可以商量的人”,生意人则是“__①__”。与之相反,总裁并不意味着“总是裁人”,老板当然不能“老板着脸”,而经理更不可以“__②__”。

答案 可以生出主意的人 经常不讲理

解析 句子中给出的另类创意是把这个称谓中的字巧妙地嵌入创意之中,而且这个创意解读还要符合人物的身份特点,这是同学们应特别注意的。

五、随堂练笔(20分)

18.请以“啊,盛开在我梦中的花”为题,写一篇抒情文章。

要求:点明“盛开在我梦中的花”是什么花,运用拟人和比喻的手法来描绘这“梦中的花”的美丽形象,将“梦中的花”人格化,写出自己对“梦中的花”的珍爱和眷恋。要注意交代“梦中的花”的性情特点,将“情”巧妙融于景中。

答案 略。

21世纪教育网 -- 中国最大型、最专业的中小学教育资源门户网站。 版权所有@21世纪教育网