济南版八年级下册《6.2.3 能量流动和物质循环》同步练习卷(word版 含解析)

文档属性

| 名称 | 济南版八年级下册《6.2.3 能量流动和物质循环》同步练习卷(word版 含解析) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 379.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 济南版 | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2022-03-24 23:23:19 | ||

图片预览

文档简介

济南版八年级下册《6.2.3 能量流动和物质循环》同步练习卷

一、选择题

1.在食物链“a→b→c→d→e”中,e体内的能量最初来源于( )

A.a B.b C.c D.d

2.从“狼吃羊,羊吃草”这一事实可以看出,狼体内的有机物最终来源于( )

A.光 B.草 C.羊 D.狼

3.在生态系统中,能量流动是通过食物链和食物网实现的。下列能够正确表示某草原生态系统中能量流动方向的是( )

A.草→食虫鸟→兔→鹰→细菌

B.草→鼠→蛇→鹰

C.鹰→食虫鸟→食草昆虫→草

D.草←食草昆虫←鼠←蛇←鹰

4.“零落成泥碾作尘,只有香如故”中,“零落”指凋落的梅花。以下对这首诗句中涉及的生物学现象的分析,错误的是( )

A.“泥尘”中的部分无机盐被植物吸收和利用

B.细菌和真菌参与了“成泥化尘”的过程

C.“梅花”最终被分解为有机物

D.自然界中存在着物质循环的现象

5.人体和动物进行各项生命活动所需要的能量最终都来源于( )

A.无机盐 B.太阳光能 C.水 D.植物体

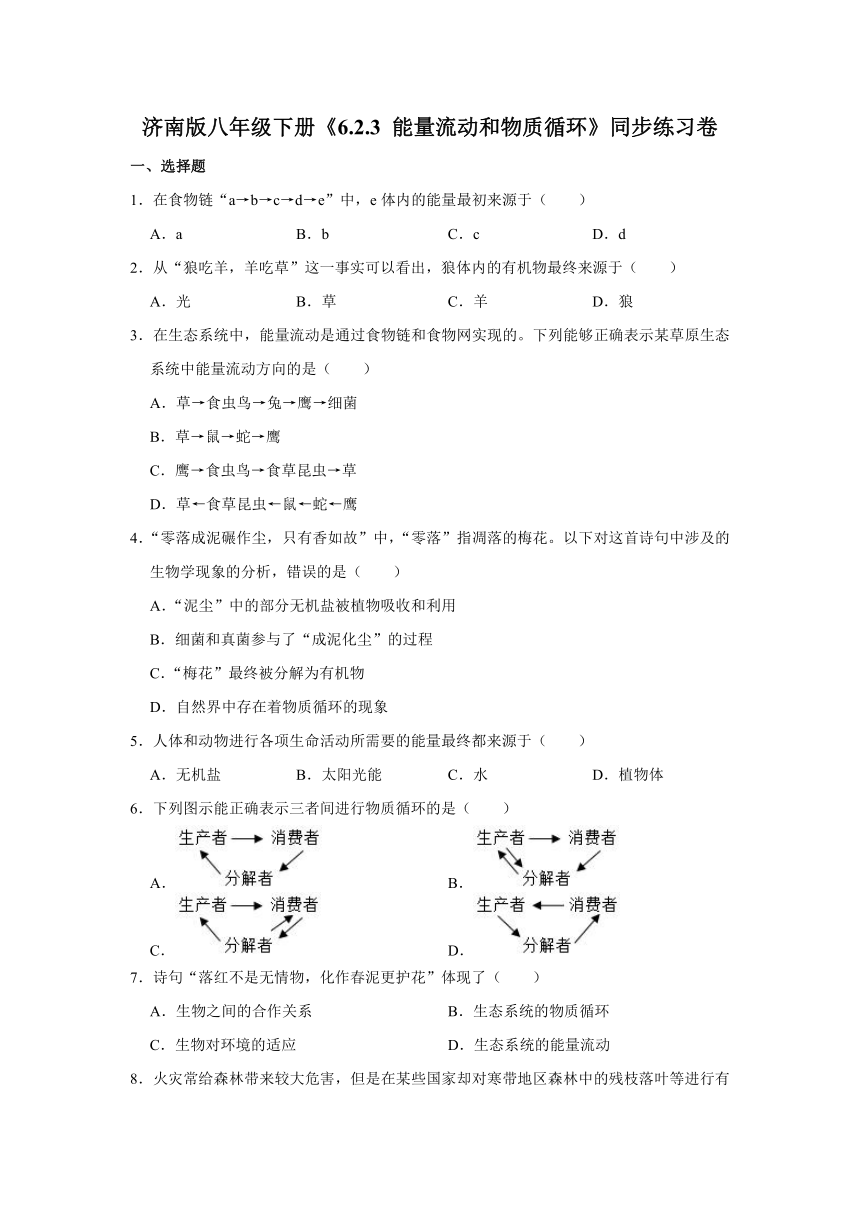

6.下列图示能正确表示三者间进行物质循环的是( )

A. B.

C. D.

7.诗句“落红不是无情物,化作春泥更护花”体现了( )

A.生物之间的合作关系 B.生态系统的物质循环

C.生物对环境的适应 D.生态系统的能量流动

8.火灾常给森林带来较大危害,但是在某些国家却对寒带地区森林中的残枝落叶等进行有限度的人工火烧,以对森林进行资源管理这种人工火烧的主要目的是( )

A.消灭森林病虫害

B.刺激树木种子萌发

C.加速生态系统的分解过程

D.提高森林的蓄水能力

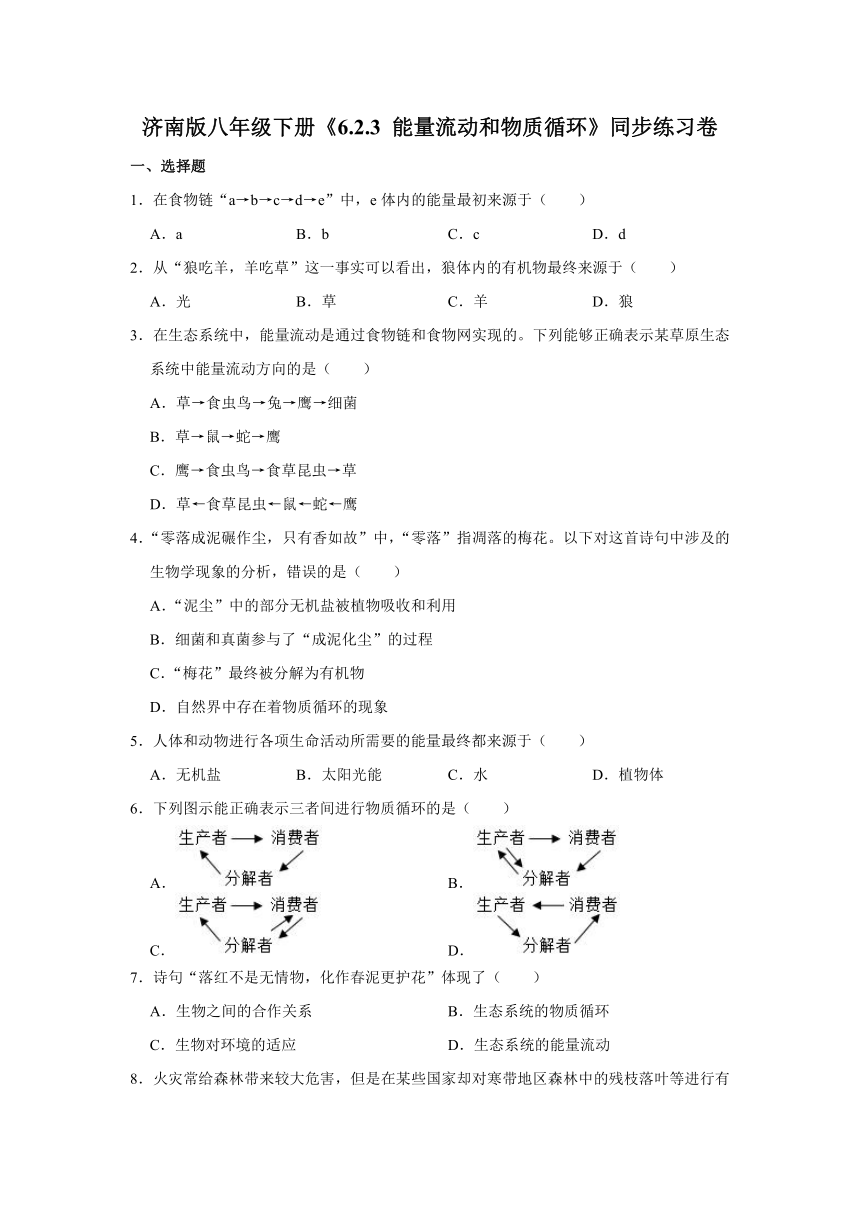

9.如图为某生态系统碳循环过程示意图,甲、乙、丙、丁分别表示生态系统的不同成分,其中甲属于( )

A.生产者 B.消费者 C.分解者 D.二氧化碳

10.一个池塘被农药污染,在池塘中有一个食物链:浮游植物→水蚤→鱼→鱼鹰,则体内农药含量最多的生物是( )

A.浮游生物 B.鱼鹰 C.鱼 D.水蚤

11.生产者、消费者、分解者,谁能离得开谁!下列关于他们之间关系叙述错误的是( )

A.三者共同参与生态系统的物质循环

B.生产者能通过光合作用制造有机物

C.分解者都能和生产者及消费者共生

D.消费者动物可以帮助植物传粉、传播种子

12.稻田里,农民拔除野草;鱼塘中,人们不断地清除食鱼苗的黑鱼。这样做主要是为了( )

A.保持生态稳定

B.保持生物种类的单一性

C.加快物质的流动速度

D.调节能量在生态系统中流动的方向

13.俗语说“螳螂捕蝉,黄雀在后”,而蝉又以树汁为食。下列有关叙述正确的是( )

A.树汁中有机物内的能量最终来自太阳能

B.该俗语表述的食物链是:蝉→螳螂→黄雀

C.若重金属汞污染了该环境,则黄雀体内汞的浓度最低

D.螳螂捕蝉过程中,物质从螳螂体内流入蝉体内

14.在生态系统中,物质和能量流动的起点是( )

A.细菌和真菌 B.肉食动物 C.绿色植物 D.草食动物

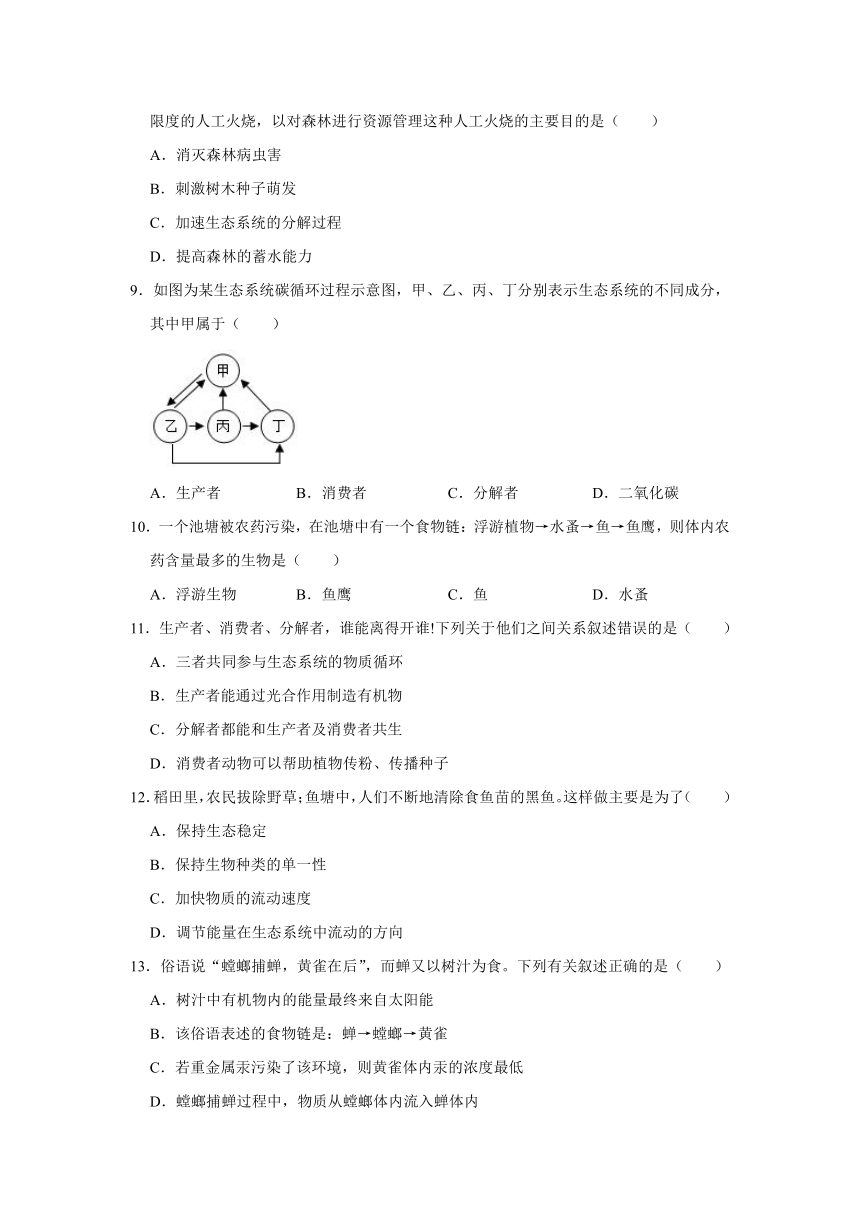

15.如图所示碳循环的部分过程,下列说法正确的是( )

A.碳在无机环境和各种生物之间以碳酸盐的形式进行循环

B.人类减少对③的依赖是缓解温室效应的重要措施

C.通过②过程不能减少大气中的二氧化碳

D.参与①过程的生物包括生产者、消费者

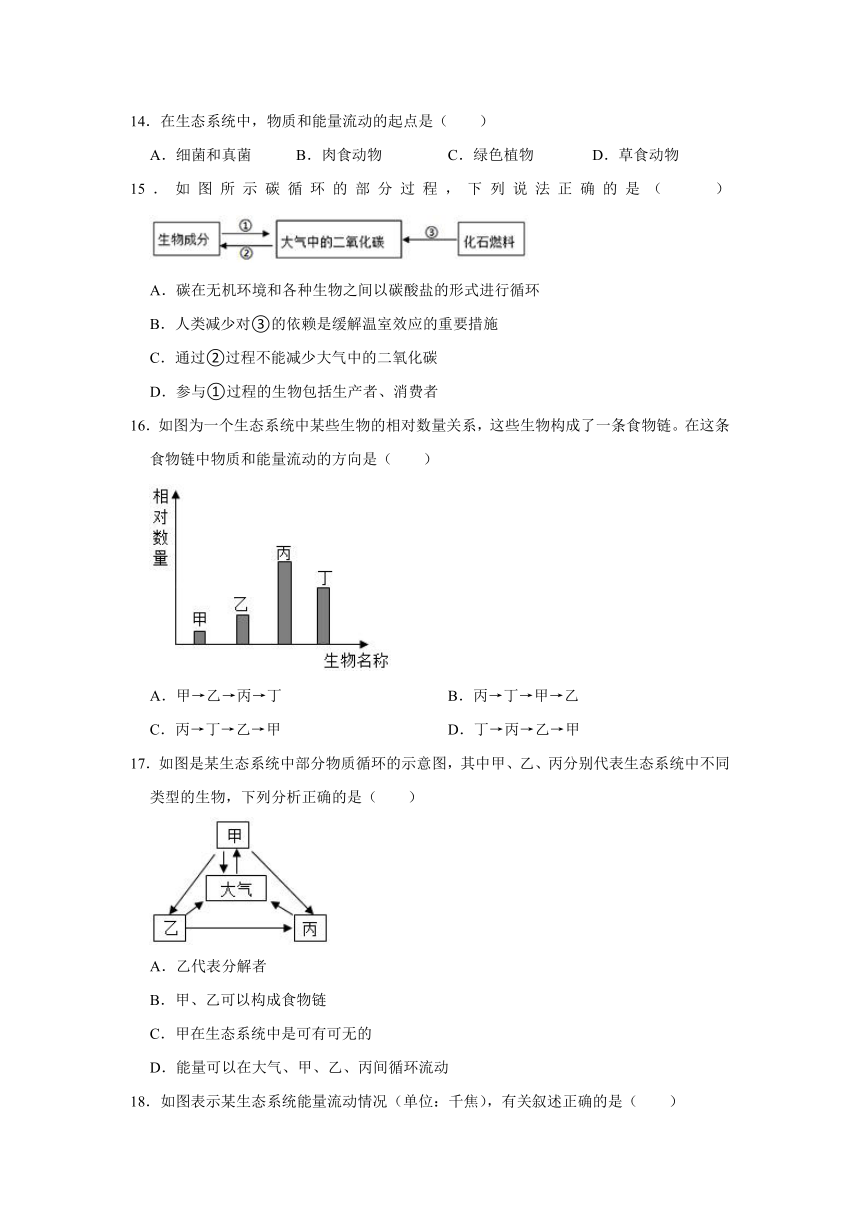

16.如图为一个生态系统中某些生物的相对数量关系,这些生物构成了一条食物链。在这条食物链中物质和能量流动的方向是( )

A.甲→乙→丙→丁 B.丙→丁→甲→乙

C.丙→丁→乙→甲 D.丁→丙→乙→甲

17.如图是某生态系统中部分物质循环的示意图,其中甲、乙、丙分别代表生态系统中不同类型的生物,下列分析正确的是( )

A.乙代表分解者

B.甲、乙可以构成食物链

C.甲在生态系统中是可有可无的

D.能量可以在大气、甲、乙、丙间循环流动

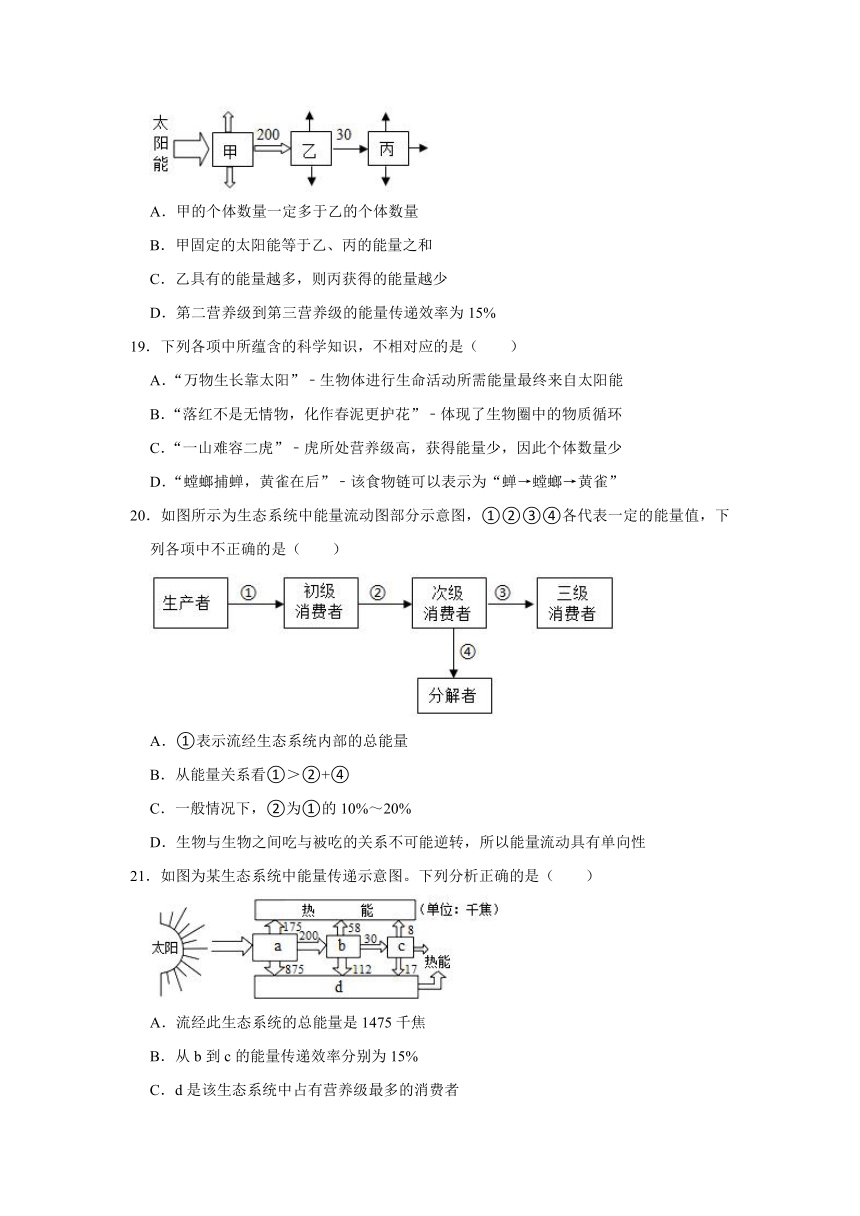

18.如图表示某生态系统能量流动情况(单位:千焦),有关叙述正确的是( )

A.甲的个体数量一定多于乙的个体数量

B.甲固定的太阳能等于乙、丙的能量之和

C.乙具有的能量越多,则丙获得的能量越少

D.第二营养级到第三营养级的能量传递效率为15%

19.下列各项中所蕴含的科学知识,不相对应的是( )

A.“万物生长靠太阳”﹣生物体进行生命活动所需能量最终来自太阳能

B.“落红不是无情物,化作春泥更护花”﹣体现了生物圈中的物质循环

C.“一山难容二虎”﹣虎所处营养级高,获得能量少,因此个体数量少

D.“螳螂捕蝉,黄雀在后”﹣该食物链可以表示为“蝉→螳螂→黄雀”

20.如图所示为生态系统中能量流动图部分示意图,①②③④各代表一定的能量值,下列各项中不正确的是( )

A.①表示流经生态系统内部的总能量

B.从能量关系看①>②+④

C.一般情况下,②为①的10%~20%

D.生物与生物之间吃与被吃的关系不可能逆转,所以能量流动具有单向性

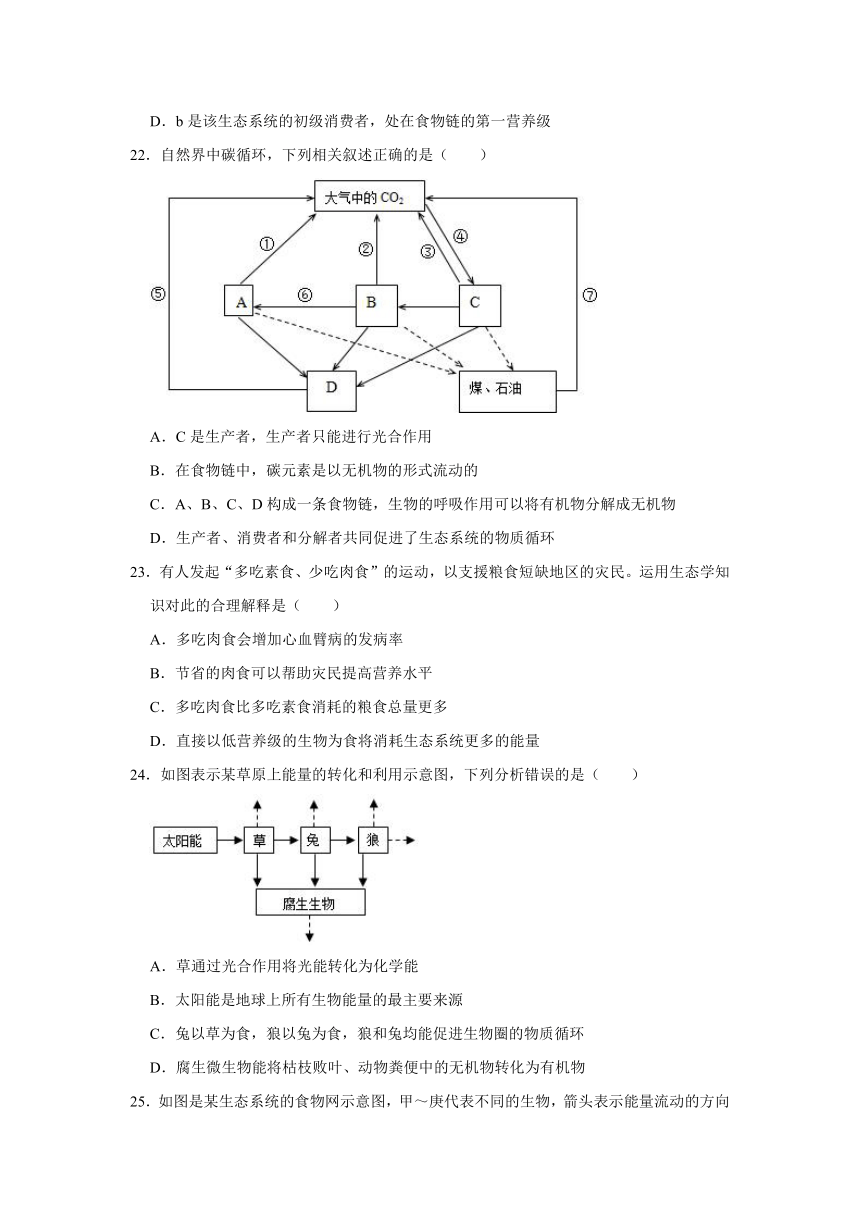

21.如图为某生态系统中能量传递示意图。下列分析正确的是( )

A.流经此生态系统的总能量是1475千焦

B.从b到c的能量传递效率分别为15%

C.d是该生态系统中占有营养级最多的消费者

D.b是该生态系统的初级消费者,处在食物链的第一营养级

22.自然界中碳循环,下列相关叙述正确的是( )

A.C是生产者,生产者只能进行光合作用

B.在食物链中,碳元素是以无机物的形式流动的

C.A、B、C、D构成一条食物链,生物的呼吸作用可以将有机物分解成无机物

D.生产者、消费者和分解者共同促进了生态系统的物质循环

23.有人发起“多吃素食、少吃肉食”的运动,以支援粮食短缺地区的灾民。运用生态学知识对此的合理解释是( )

A.多吃肉食会增加心血臂病的发病率

B.节省的肉食可以帮助灾民提高营养水平

C.多吃肉食比多吃素食消耗的粮食总量更多

D.直接以低营养级的生物为食将消耗生态系统更多的能量

24.如图表示某草原上能量的转化和利用示意图,下列分析错误的是( )

A.草通过光合作用将光能转化为化学能

B.太阳能是地球上所有生物能量的最主要来源

C.兔以草为食,狼以兔为食,狼和兔均能促进生物圈的物质循环

D.腐生微生物能将枯枝败叶、动物粪便中的无机物转化为有机物

25.如图是某生态系统的食物网示意图,甲~庚代表不同的生物,箭头表示能量流动的方向和食物联系。下列叙述正确的是( )

A.此食物网中有六条食物链,丁占四个不同的营养级

B.戊接受的太阳能量是流经此生态系统的总能量

C.丙可利用的总能量小于乙和丁可利用的总能量之和

D.此生态系统中营养级最高的是第六营养级

二、非选择题

26.如图是生态系统中二氧化碳等物质循环的示意图,A、B、C、D代表不同的生物类群,请据图分析回答问题:

(1)图中 (填字母)可代表生产者,可通过[ ] 过程,将太阳能固定到生态系统中。随着B的捕食过程,食物中的物质和能量进入它的体内并沿着 流动。能量流动的特点是 。

(2)从功能上分析,生物D是生态系统中的 ,主要是指营腐生生活的 等微生物。它可以将生态系统中的有机物转变为水、无机盐、 等,对物质循环起重要作用。物质循环的特点是 。

(3)图中②代表的生理过程是 。随着工业的发展,温室气体排放主要来自于图中的[ ]。

27.如图所示是我国某地的一个人工农业生态系统模式图,它利用鸭旺盛的杂食性,吃掉稻田里的杂草和害虫,用水稻养猪、养鸭,水稻的秸秆可以培育蘑菇、生产沼气,猪鸭粪、沼渣肥田。请据图分析回答:

(1)鸭在该生态系统中占有 个营养级。鸭与害虫的关系是: 。

(2)鸭进行生命活动所需的能量归根结底来自 。

(3)能量在各种生物之间是以 的形式进行传递;碳在生物体与无机环境之间以 的形式进行循环。

28.资料一:“碳中和”是指企业、团体或个人测算在一定时间内直接或间接产生的温室气体排放总量,通过植树造林、节能减排等形式,以抵消自身产生的二氧化碳排放量,实现二氧化碳“零排放”。它作为一种新型环保形式,被越来越多的大型活动和会议采用,推动了绿色的生活、生产,实现全社会绿色发展。

资料二:如图为生态系统的碳循环示意图。“甲~戊”表示生物成分,“A~D”表示生理或化学反应过程,“→”表示碳的流动方向。请据图分析作答。

(1)在生态系统中,碳参与物质循环的主要形式是 。生物体内的碳返回无机环境的途径有 (填字母)。

(2)通过植树造林实现“碳中和”,实际是利用了植物的光合作用,图中表示光合作用的箭头是 (填字母)。

(3)写出该生态系统中的食物链: ,若此生态系统受到某种有毒物质的污染,一段时间后,体内有毒物质含量最高的生物是 ,这种现象称为 。

(4)生物丙和生物丁之间的关系是 ,戊代表的生物是 。

29.如图中甲表示某草原生态系统的食物网,乙表示其中一条食物链4种生物所构成的能量金字塔。请据图回答:

(1)乙中的d在生态系统中扮演的角色是 。

(2)甲中有 条食物链,蛇和鹰在食物网中的关系是 。

(3)若图甲要表示一个完整的生态系统,还需要补充的生物成分是 。该生态系统的能量最终来源于 。

(4)草原生态系统中的分解者主要指的是腐生的 。

(5)请写出鹰获得能量最多的一条食物链 。

30.如图一表示某生态系统中的食物网;图二表示某条生物链中的四类生物按顺序以甲、乙、丙、丁为代号建立的能量金字塔,请据图回答下列问题:

(1)图一要构成一个生态系统,除缺少非生物部分外,还缺少生物部分中的 。图中共有 条食物链。

(2)从总体上看,食草动物数量总是比食肉动物数量 。其中数量最多的是图一中的 。

(3)如果大量扑杀狐,短时间内鹰的数量将 。

(4)图一中的土壤中含有某种难以分解的有毒物质,则体内有毒物质积累最多的生物是 。

(5)若图二表示草→鼠→蛇→鹰这条食物链中的四类生物按顺序建立的能量金字塔,则图二中甲对应的生物是 ,丙对应的生物是 。

济南版八年级下册《6.2.3 能量流动和物质循环》同步练习卷

参考答案与试题解析

一、选择题

1.在食物链“a→b→c→d→e”中,e体内的能量最初来源于( )

A.a B.b C.c D.d

【分析】(1)生态系统中生物之间的最重要联系是通过食物链和食物网联成一个整体,所以食物链和食物网是生态系统中能量流动和物质循环的主渠道。在生态系统中,能量流动一般是从生产者固定太阳能开始的。

(2)生产者和消费者之间,主要是吃与被吃的关系,这样就形成了食物链。

【解答】解:在生态系统中只有绿色植物才能进行光合作用固定太阳能。绿色植物通过叶绿体,利用光能把二氧化碳和水合成有机物,并储存能量,同时释放出氧气,有机物中储存着来自阳光的能量。因此,在食物链“a→b→c→d→e”中,a是生产者,bcde是消费者,e消费者体内的能量最初来源于a生产者。

故选:A。

【点评】掌握生态系统的组成和各部分的作用是解题的关键。

2.从“狼吃羊,羊吃草”这一事实可以看出,狼体内的有机物最终来源于( )

A.光 B.草 C.羊 D.狼

【分析】植物能够通过光合作用制造有机物。有机物中储存着来自阳光的能量。植物制造的有机物,不仅供给了植物自身,也是动物的食物来源,因此,植物是生态系统中的生产者。在生态系统中,不同生物之间由于吃与被吃的关系而形成的链状结构叫做食物链。食物链起始环节是生产者,因此食物链中有机物的最终来源是植物即草。据此解答。

【解答】解:狼吃羊,狼体内的有机物来源于羊的体内的有机物;羊吃草,羊体内的有机物来源于草的体内的有机物;草体内的有机物是草进行光合作用自己制造的。因此狼体内有机物最终来源于草。

故选:B。

【点评】解答时学生容易出错的是能量的最终来源和有机物的最终来源都认为是光。应注意区别能量的最终来源于光,但是有机物的最终来源于草(生产者)。

3.在生态系统中,能量流动是通过食物链和食物网实现的。下列能够正确表示某草原生态系统中能量流动方向的是( )

A.草→食虫鸟→兔→鹰→细菌

B.草→鼠→蛇→鹰

C.鹰→食虫鸟→食草昆虫→草

D.草←食草昆虫←鼠←蛇←鹰

【分析】(1)食物链反映的是生产者与消费者之间吃与被吃这种关系的,所以食物链中不应该出现分解者和非生物部分。食物链的正确写法是:生产者→初级消费者→次级消费者…注意起始点是生产者。

(2)能量在沿着食物链流动的过程中是逐级递减的,一般只有10%﹣20%的能量能够流入下一个营养级。

【解答】解:A、兔是食草动物,吃草不吃食虫鸟,A不符合题意。

B、该食物链正确表示了生产者与消费者的关系,B符合题意。

C、鹰是动物属于消费者,而食物链必须从生产者开始,C不符合题意。

D、能量按食物链流动,不能倒流,D不符合题意。

故选:B。

【点评】解答此类题目的关键是理解食物链的概念和组成以及能量沿着食物链、食物网流动。

4.“零落成泥碾作尘,只有香如故”中,“零落”指凋落的梅花。以下对这首诗句中涉及的生物学现象的分析,错误的是( )

A.“泥尘”中的部分无机盐被植物吸收和利用

B.细菌和真菌参与了“成泥化尘”的过程

C.“梅花”最终被分解为有机物

D.自然界中存在着物质循环的现象

【分析】生态系统的组成包括非生物部分和生物部分。非生物部分有阳光、空气、水、温度、土壤(泥沙)等;生物部分包括生产者(绿色植物)、消费者(动物)、分解者(细菌和真菌)。

【解答】解:A、植物的生长发育离不开无机盐,“春泥”中的部分无机盐如氮、磷、钾、硼等无机盐被植物吸收和利用。A正确。

B、营腐生生活的细菌和真菌在生态系统中作为分解者,分解了“落红”,所以,细菌和真菌参与了“化作春泥”的过程。B正确。

C、“落红”中的有机物被营腐生生活的细菌或真菌分解成二氧化碳、水、无机盐等无机物归还无机环境。C错误。

D、“落红”中的有机物被营腐生生活的细菌或真菌分解成二氧化碳、水、无机盐,返回无机环境,体现了自然界中存在着物质循环的现象。D正确。

故选:C。

【点评】理解掌握生态系统的组成及各部分的作用是解题的关键。

5.人体和动物进行各项生命活动所需要的能量最终都来源于( )

A.无机盐 B.太阳光能 C.水 D.植物体

【分析】在生态系统中能量开始于太阳辐射能的固定,结束于生物体的完全分解,能量流动的过程称为能流,在生态系统中只有绿色植物才能进行光合作用固定太阳能。动物的各项生命活动所需要的能量直接来自ATP,最终来自太阳能。

【解答】解:在生态系统中只有绿色植物才能进行光合作用固定太阳能。绿色植物通过叶绿体,利用光能把二氧化碳和水合成有机物,并储存能量,同时释放出氧气,有机物中储存着来自阳光的能量。因此,生态系统的能量最终来源于太阳能。人和动物进行各项生命活动所需要的能量来自体内的有机物,而有机物中储存的能量来源于太阳能,因此人和动物进行各项生命活动所需要的能量最终来源于最终来源于太阳光能。

故选:B。

【点评】解答此类题目的关键理解掌握进行各项生命活动所需要的能量最终来源于太阳光能。

6.下列图示能正确表示三者间进行物质循环的是( )

A. B.

C. D.

【分析】生物质循环是带有全球性的,在生物群落与无机环境间物质可以反复出现,反复利用,循环运动,不会消失。总之,能量流动与物质循环既有联系,又有区别,是相辅相承、密不可分的统一整体。

【解答】解:生态系统的组成包括非生物部分和生物部分。非生物部分有阳光、空气、水、温度、土壤(泥沙)等;生物部分包括生产者(绿色植物)、消费者(动物)、分解者(细菌和真菌)。绿色植物(生产者)能够进行光合作用,为消费者提供氧气和有机物。细菌和真菌(分解者)会分解动植物遗体或动物的排泄物中取得有机物来生成无机物,供给植物进行光合作用,进入生态循环。可见B正确。

故选:B。

【点评】理解掌握生态系统的组成及各部分的功能。

7.诗句“落红不是无情物,化作春泥更护花”体现了( )

A.生物之间的合作关系 B.生态系统的物质循环

C.生物对环境的适应 D.生态系统的能量流动

【分析】生态系统中的能量流动又伴随着物质循环。如图:

【解答】解:细菌和真菌会分解动植物遗体或动物的排泄物中取得有机物来生成无机物,供给植物进行光合作用,进入生态循环。所以“落红不是无情物,化作春泥更护花”体现了自然界的物质循环。

故选:B。

【点评】生态系统中的物质在不停的循环流动。

8.火灾常给森林带来较大危害,但是在某些国家却对寒带地区森林中的残枝落叶等进行有限度的人工火烧,以对森林进行资源管理这种人工火烧的主要目的是( )

A.消灭森林病虫害

B.刺激树木种子萌发

C.加速生态系统的分解过程

D.提高森林的蓄水能力

【分析】分解者可以分解森林中的残枝落叶,转化成无机物.

【解答】解:腐生性的细菌、真菌能分解森林中的残枝落叶等,属于分解者,但由于寒带地区森林中分解者的数量相对较少,所以在某些国家却对寒带地区森林中的残枝落叶等进行有限度的人工火烧,加速生态系统中残枝落叶的物质分解过程,以利于对森林进行资源管理。

故选:C。

【点评】解题的关键是知道腐生性的细菌、真菌能分解森林中的残枝落叶,利于物质循环.

9.如图为某生态系统碳循环过程示意图,甲、乙、丙、丁分别表示生态系统的不同成分,其中甲属于( )

A.生产者 B.消费者 C.分解者 D.二氧化碳

【分析】生态系统包括生物部分和非生物部分,生物部分有生产者(一般为绿色植物)、消费者(一般为动物)和分解者(一般为细菌真菌),非生物部分有阳光、空气、水、土壤等。在生态系统的碳循环中,非生物部分一般指二氧化碳。

【解答】解:图中:生产者、消费者和分解者都能通过呼吸作用释放二氧化碳,故甲、乙之间是双箭头且乙、丙、丁的箭头都指向甲,说明甲代表二氧化碳;乙能吸收二氧化碳,说明乙代表生产者(绿色植物);生产者和消费者都能被分解者分解,故乙和丙的箭头都指向丁,说明丁是分解者;生产者被消费者捕食,故乙箭头指向丙,说明丙是消费者。所以,甲是大气中的二氧化碳、乙是生产者、丙是消费者、丁是分解者。

故选:D。

【点评】本题结合图解,考查生态系统的功能,要求考生识记生态系统的组成成分,掌握各组成成分之间的关系,能正确分析题图。

10.一个池塘被农药污染,在池塘中有一个食物链:浮游植物→水蚤→鱼→鱼鹰,则体内农药含量最多的生物是( )

A.浮游生物 B.鱼鹰 C.鱼 D.水蚤

【分析】在生态系统中,有害物质可以通过食物链在生物体内不断积累,其浓度随着消费者级别的升高而逐步增加,这种现象叫生物富集.

【解答】解:在生态系统中,有害物质可以通过食物链在生物体内不断积累,其浓度随着消费者级别的升高而逐步增加;在“浮游植物→水蚤→鱼→鱼鹰”食物链中,浮游植物的级别最低,有害物质含量最少,鱼鹰的级别最高,体内农药含量最多。

故选:B。

【点评】理解掌握生物富集现象.

11.生产者、消费者、分解者,谁能离得开谁!下列关于他们之间关系叙述错误的是( )

A.三者共同参与生态系统的物质循环

B.生产者能通过光合作用制造有机物

C.分解者都能和生产者及消费者共生

D.消费者动物可以帮助植物传粉、传播种子

【分析】生态系统包括生物成分和非生物成分,生物成分包括生产者、消费者和分解者.生产者主要指绿色植物,能够通过光合作用制造有机物,为自身和生物圈中的其他生物提供物质和能量;消费者主要指各种动物,在促进生物圈中的物质循环起重要作用;分解者是指细菌和真菌等营腐生生活的微生物,它们能将动植物残体中的有机物分解成无机物归还无机环境,促进了物质的循环。

【解答】解:A、生产者、消费者和分解者共同促进了生态系统的物质循环,A正确。

B、生产者能够通过光合作用制造有机物,是生态系统的主要成分,是生态系统的基石,B正确。

C、有些细菌和真菌寄生在动植物体内;有些细菌和真菌营腐生生活;有些细菌和真菌与动物或植物共同生活在一起,相互依赖,彼此有利,这种现象叫作共生,C错误。

D、动物能够帮助植物传粉,使这些植物顺利地繁殖后代,如蜜蜂采蜜。动物能够帮助植物传播果实和种子,有利于扩大植物的分布范围。如苍耳果实表面的钩刺挂在动物的皮毛上,D正确。

故选:C。

【点评】生态系统的各种成分之间是相互联系,相互依存的,缺一不可.某成分发生变化,往往会引起其他成分的相应的变化,甚至整个生态系统也发生一系列变化。

12.稻田里,农民拔除野草;鱼塘中,人们不断地清除食鱼苗的黑鱼。这样做主要是为了( )

A.保持生态稳定

B.保持生物种类的单一性

C.加快物质的流动速度

D.调节能量在生态系统中流动的方向

【分析】生态平衡是指生态系统中各种生物的数量和所占的比例总是维持在相对稳定的状态,生态平衡是一个动态的平衡,生物的种类数量不是不变、而是相对稳定。

【解答】解:生态系统中的能量流动的特点是:单向流动,逐级递减。由于生物自身的呼吸消耗,以及植物的残枝落叶和动物的骨骼、皮毛等难以被下一个营养级的生物利用,造成了能量在沿着食物链流动的过程中是逐级递减的。一般地说,再输入到下一个营养级的能量中,只有10%~20%的能量能够流入下一个营养级。生物的呼吸等生理活动要消耗能量,因此,当物质和能量在这个生态系统中流动时,物质将不断循环,能量在流动时则减少。水稻与水稻株旁的稗草,相互争夺阳光、水分、无机盐和生存的空间,属于竞争关系。农民拔除稗草,及鱼塘中人们不断地清除食肉的“黑鱼”,都是充分考虑如何保持生态系统相对平衡与稳定,调整能量在生态系统中流动的方向。

故选:D。

【点评】解答此类题目的关键是熟记并理解生态平衡的概念。

13.俗语说“螳螂捕蝉,黄雀在后”,而蝉又以树汁为食。下列有关叙述正确的是( )

A.树汁中有机物内的能量最终来自太阳能

B.该俗语表述的食物链是:蝉→螳螂→黄雀

C.若重金属汞污染了该环境,则黄雀体内汞的浓度最低

D.螳螂捕蝉过程中,物质从螳螂体内流入蝉体内

【分析】(1)生态系统是指在一定地域内生物与环境形成的统一的整体。生态系统的组成包括非生物部分和生物部分。非生物部分有阳光、空气、水、温度、土壤(泥沙)等;生物部分包括生产者(绿色植物)、消费者(动物)、分解者(细菌和真菌)。

(2)食物链反映的是生产者与消费者之间吃与被吃这种关系的,所以食物链中不应该出现分解者.食物链的正确写法是:生产者→初级消费者→次级消费者…注意起始点是生产者。

【解答】解:A、树汁中有机物内的能量最终来自太阳能,A正确;

B、“螳螂捕蝉,黄雀在后”中没有生产者,因而在写食物链的时候要加上,蝉吸食树的汁液,螳螂捕食蝉,黄雀捕食螳螂,故食物链应为:树→蝉→螳螂→黄雀,B错误;

C、生态系统中的有毒物质会沿食物链不断积累,因此营养级别最高的生物,其体内积累的有毒物质会最多;若某重金属污染了该环境,则黄雀体内的浓度最高,C错误;

D、螳螂捕蝉过程中,物质从蝉体内流入螳螂体内,D错误。

故选:A。

【点评】理解掌握生态系统的组成、食物链的书写和生物富集现象是解题的关键。

14.在生态系统中,物质和能量流动的起点是( )

A.细菌和真菌 B.肉食动物 C.绿色植物 D.草食动物

【分析】能量流经生态系统各个营养级时是逐级递减,而且流动是单向的、不是循环的,最终在环境中消失。

【解答】解:能量是生态系统的动力,是一切生命活动的基础,在生态系统中能量开始于太阳辐射能的固定,结束于生物体的完全分解,能量流动的过程称为能流,在生态系统中只有绿色植物才能进行光合作用固定太阳能。因此能量流动的起点从生产者(绿色植物)光合作用固定太阳能开始。

故选:C。

【点评】解答本考点题目,要把握好两点:一是明确物质和能量的方向是单向性的,另一个是能量的流动是逐级递减的。

15.如图所示碳循环的部分过程,下列说法正确的是( )

A.碳在无机环境和各种生物之间以碳酸盐的形式进行循环

B.人类减少对③的依赖是缓解温室效应的重要措施

C.通过②过程不能减少大气中的二氧化碳

D.参与①过程的生物包括生产者、消费者

【分析】生态系统的能量流动和物质循环都是通过食物链和食物网的渠道实现的,物质是能量的载体,使能量沿着食物链(网)流动,而能量又作为动力,使物质能够不断地在生态系统和无机环境之间循环往复,两者密不可分。①过程表示生物向大气中释放二氧化碳;②过程是指植物的光合作用;③过程是化石燃料燃烧,产生二氧化碳。

【解答】解:A、植物利用二氧化碳作原料进行光合作用制造有机物,二氧化碳进入有机(生物)环境,植物通过呼吸作用和动物的呼吸作用产生二氧化碳,使碳元素由生物体进入无机环境,A错误。

B、导致“温室效应”的主要原因是:化石燃料的燃烧排放大量二氧化碳;森林被砍伐,绿色植被被破坏;措施是:多植树造林;减少化石燃料燃烧,开发利用新能源,B正确。

C、绿色植物的光,合作用是绿色植物通过叶绿体,利用光能,把二氧化碳和水转变成贮存能量的有机物,并释放出氧气的过程。图中②吸收大气的二氧化碳,图中②代表的生理过程是光合作用,通过②过程能减少大气中的二氧化碳,C错误。

D、呼吸作用吸收空气中的氧将体内的有机物分解成二氧化碳和水,并释放出能量,图中①能释放产生(大气中的)二氧化碳,所以图中①代表的生理过程是动植物的呼吸作用,分解者将生物遗体和排出物分解生成二氧化碳和水,参与①过程的是生态系统中的生产者、消费者和分解者,D错误。

故选:B。

【点评】解答此类题目的关键是灵活运用所学知识解释实际问题。

16.如图为一个生态系统中某些生物的相对数量关系,这些生物构成了一条食物链。在这条食物链中物质和能量流动的方向是( )

A.甲→乙→丙→丁 B.丙→丁→甲→乙

C.丙→丁→乙→甲 D.丁→丙→乙→甲

【分析】此题考查的是食物链中物质和能量流动。在生态系统中物质和能量是沿着食物链和食物网传递并且逐级递减。结合图表给予的信息正确及书写食物链说法进行解答。

【解答】解:由于物质和能量是沿着食物链和食物网传递并且逐级递减,在生态系统中数量最多的是生产者,越往后数量越少。

结合图表给予的信息可知:图表中生物的数量有多到少的顺序是丙、丁、乙、甲,同时也就确定了食物链为:丙→丁→乙→甲,因此在这条食物链中物质和能量流动的方向是丙→丁→乙→甲。

故选:C。

【点评】理解物质和能量在沿着食物链传递过程中逐级递减即从多到少,能结合图表给予的信息正确书写食物链是解题的关键是解答本题的关键。

17.如图是某生态系统中部分物质循环的示意图,其中甲、乙、丙分别代表生态系统中不同类型的生物,下列分析正确的是( )

A.乙代表分解者

B.甲、乙可以构成食物链

C.甲在生态系统中是可有可无的

D.能量可以在大气、甲、乙、丙间循环流动

【分析】(1)一个完整的生态系统包括生物部分和非生物部分,非生物部分包括阳光、空气、水、温度等,生物部分由生产者(植物)、消费者(动物)和分解者(细菌、真菌)组成。

(2)食物链反映的是生产者与消费者之间吃与被吃这种关系的,所以食物链中不应该出现分解者和非生物部分。食物链的正确写法是:生产者→初级消费者→次级消费者…注意起始点是生产者。

(3)图中,“甲、乙、丙分别代表三类不同的生物”即生产者、消费者和分解者,生产者消费者的残体都能被分解者分解利用,图中乙有箭头指向丙,甲也有箭头指向丙,说明丙是分解者;甲指向乙的箭头代表的是甲被乙捕食,所以甲是生产者(绿色植物),则乙是消费者(动物)。

【解答】解:A、图中乙有箭头指向丙,甲也有箭头指向丙,说明丙是分解者;A错误;

C、甲指向乙的箭头代表的是甲被乙捕食,所以甲、乙可以构成食物链,B正确;

C、甲指向乙的箭头代表的是甲被乙捕食,所以甲是生产者(绿色植物),是生态系统中最基本、最关键的成分,C错误;

D、能量流动的特点是单向的,不能循环,D错误。

故选:B。

【点评】解答此类题目的关键是理解掌握生态系统的组成和各部分的作用以及食物链的概念。

18.如图表示某生态系统能量流动情况(单位:千焦),有关叙述正确的是( )

A.甲的个体数量一定多于乙的个体数量

B.甲固定的太阳能等于乙、丙的能量之和

C.乙具有的能量越多,则丙获得的能量越少

D.第二营养级到第三营养级的能量传递效率为15%

【分析】(1)生态系统中生物之间的最重要联系是通过食物链和食物网联成一个整体,所以食物链和食物网是生态系统中能量流动和物质循环的主渠道。生态系统中的物质在不停的循环流动,生态系统的能量流动具有单向性和逐级递减的特点。

(2)生态学上把食物链中的各个营养层次称为营养级。生态系统中的能量流动从第一营养级开始,逐级沿食物链向后传递。两个营养级之间能量的传递率在10%﹣20%之间。

计算方法为:能量传递率=下一营养级同化的能量÷该营养级同化的能量×100%。

【解答】解:A、并不是营养级越低个体数量越多,如在食物链:松树→松毛虫→鸟中,松树的数量会少于松毛虫的数量。故A错误;

B、丙的能量来自于乙的一少部分,乙的能量来自于甲的一少部分,二者的能量之和少于甲的能量,因此与甲的能量不相等。故B错误;

C、在两个营养级之间能量的传递率为10%﹣20%,因此乙具有的能量越多,则丙获得的能量越多。故C错误;

D、图中第二营养级的同化能量为200,第三营养级的同化能量为30,因此第二营养级到第三营养级的能量传递效率为:30÷200×100%=15%.故D正确。

故选:D。

【点评】该题考查了能量流动的知识,属于高中范畴,要把握好两点:一是明确物质和能量的方向是单向性的,另一个是能量的流动是逐级递减的。

19.下列各项中所蕴含的科学知识,不相对应的是( )

A.“万物生长靠太阳”﹣生物体进行生命活动所需能量最终来自太阳能

B.“落红不是无情物,化作春泥更护花”﹣体现了生物圈中的物质循环

C.“一山难容二虎”﹣虎所处营养级高,获得能量少,因此个体数量少

D.“螳螂捕蝉,黄雀在后”﹣该食物链可以表示为“蝉→螳螂→黄雀”

【分析】①生态系统的能量流动和物质循环都是通过食物链和食物网的渠道实现的。

②影响生物生活的环境因素可以分为两类:一类是光、温度、水、空气等非生物因素,另一类是生物因素。

【解答】解:A、在生态系统中只有绿色植物才能进行光合作用组织有机物,有机物中储存着来自阳光的能量。所以,绝大多数生物体的生命活动所需能量最终来自太阳能,即万物生长靠太阳﹣绝大多数生物体的生命活动所需能量最终来自太阳能,A正确;

B、细菌和真菌会分解动植物遗体或动物的排泄物中取得有机物来生成无机物,供给植物进行光合作用,进入生态循环。所以“落红不是无情物,化作春泥更护花”体现了自然界的物质循环,B正确;

C、在生态系统中,物质能量是沿着食物链、食物网流动的,并逐级减少,每一个营养级大约减少20%,能量的传递效率约为80%.虎食量大,以大中型食草动物为食(主要是鹿类),也会捕食其他的食肉动物,处在食物链的顶端,如食物链:草→鹿→虎。因此,虎是营养级别很高的生物,可得到的能量少,个体数量也就少。为了获得足够的食物维持生存,才有了“一山不容二虎”的现象。C正确;

D、“螳螂捕蝉,黄雀在后”,隐含的食物链可以表示为“植物→蝉→螳螂→黄雀”,D错误。

故选:D。

【点评】能够正确理解生态系统的组成及生物与环境的关系。

20.如图所示为生态系统中能量流动图部分示意图,①②③④各代表一定的能量值,下列各项中不正确的是( )

A.①表示流经生态系统内部的总能量

B.从能量关系看①>②+④

C.一般情况下,②为①的10%~20%

D.生物与生物之间吃与被吃的关系不可能逆转,所以能量流动具有单向性

【分析】从图中可知:①②③表示初级消费者、次级消费者、三级消费者所获得的能量,④表示次级消费者流向分解者的能量。

【解答】解:A、①表示初级消费者同化的能量,根据能量流动的特点①远远小于流经生态系统内部的总能量,A错误;

B、①表示初级消费者、②为次级消费者同化的能量,其去向除了③流向分解者、④流向下一营养级外,还有呼吸消耗和未被利用,所以①>②+④,B正确;

C、能量传递效率为10%~20%,所以一般情况下,②为①的10%~20%,C正确;

D、生物与生物之间吃与被吃的关系不可逆转,所以能量流动具有单向性,D正确。

故选:A。

【点评】能量流动的特点是单向流动逐级递减。

21.如图为某生态系统中能量传递示意图。下列分析正确的是( )

A.流经此生态系统的总能量是1475千焦

B.从b到c的能量传递效率分别为15%

C.d是该生态系统中占有营养级最多的消费者

D.b是该生态系统的初级消费者,处在食物链的第一营养级

【分析】此题是一道识图选择题,由图可知,a绿色植物是生产者,b动物是初级消费者,c动物是次级消费者,d腐生的细菌和真菌是分解者。在生态系统中,能量是沿着食物链、食物网流动的,并逐级递减,因此生态系统的能量流动是单向不循环的;能量是生态系统的动力,是一切生命活动的基础,在生态系统中能量开始于太阳辐射能的固定,结束于生物体的完全分解,物质的合成和分解过程,伴随着能量的储存、转移和释放,因此,能量流动和物质循环同时进行。

【解答】解:A、生态系统固定的总能量是生态系统中生产者(第一营养级)所固定的能量,各营养级的能量有三个去向:①该生物呼吸作用散失 ②流入下一营养级③流入分解者。a是生产者,a传给d分解者的能量是875,传给b的能量是200,呼吸作用消耗的是175,因此a从太阳获得的能量是875+200+175=1250千焦,故不符合题意。

B、由于物质和能量是沿着食物链和食物网传递并且逐级递减。在食物链前端的生产者物质和能量最多,越往后物质和能量越少。上一个营养级传递给下一个营养级的能量约是10~20%.从图中可以看出,流入b的是200千焦,c是30千焦,可知能量传递效率为15%,故符合题意。

C、从图中可以看出,d是该生态系统中的分解者。故不符合题意。

D、b是该生态系统的初级消费者,处在食物链的第二营养级。故不符合题意。

故选:B。

【点评】一是考查学生识图作答的能力,二是要学生熟记生态系统中物质和能量的流动的特点。

22.自然界中碳循环,下列相关叙述正确的是( )

A.C是生产者,生产者只能进行光合作用

B.在食物链中,碳元素是以无机物的形式流动的

C.A、B、C、D构成一条食物链,生物的呼吸作用可以将有机物分解成无机物

D.生产者、消费者和分解者共同促进了生态系统的物质循环

【分析】根据题意和图示分析可知:图示为生态系统中碳循环示意图。首先根据双向箭头可判断出C是生产者,根据分解者除了一个箭头指向无机环境外,其他箭头都指进来,由此可知D是分解者,其余均为消费者,即A和B均为消费者。

【解答】解:A、C是生产者,生产者作为生物,它能进行光合作用、呼吸作用和蒸腾作用,A错误;

B、在食物链中,碳以有机物形式传递,在无机环境和生物群落之间以CO2形式传递,B错误;

C、食物链只包括生产者和消费者,D作为分解者,不能出现在食物链中,C错误;

D、生产者、消费者和分解者共同促进了生态系统的物质循环,D正确。

故选:D。

【点评】题结合生态系统中碳循环结构示意图,考查生态系统的结构和功能,重点考查生态系统的物质循环和能量流动。

23.有人发起“多吃素食、少吃肉食”的运动,以支援粮食短缺地区的灾民。运用生态学知识对此的合理解释是( )

A.多吃肉食会增加心血臂病的发病率

B.节省的肉食可以帮助灾民提高营养水平

C.多吃肉食比多吃素食消耗的粮食总量更多

D.直接以低营养级的生物为食将消耗生态系统更多的能量

【分析】本题借助食物结构改变考查生态系统的能量流动规律.生态系统能量流动具有逐级递减的特点,素食一般指植物是生产者,处于能量金字塔最底层,吃肉食时人的营养级比吃素食时的营养高,所损失的能量也就越多.

【解答】解:A、多吃肉食就会得心血管病不是生态学原因,A错误;

B、是从营养的角度而非生态学的角度进行解释,B错误;

C、能量流动特点是单向流动、逐级递减,随着食物链的延长,能量的损耗越来越大,需要消耗生产者,即消耗粮食的数量越多,C正确;

D、食物链越短,能量流动的损耗越少,最高营养级获得的能量越多,D错误。

故选:C。

【点评】本题主要考查生态系统能量流动的运用,意在强化学生对生态系统的能量流动的相关知识的理解与运用,题目难度不大.

24.如图表示某草原上能量的转化和利用示意图,下列分析错误的是( )

A.草通过光合作用将光能转化为化学能

B.太阳能是地球上所有生物能量的最主要来源

C.兔以草为食,狼以兔为食,狼和兔均能促进生物圈的物质循环

D.腐生微生物能将枯枝败叶、动物粪便中的无机物转化为有机物

【分析】1、在生态系统中,能量流动一般是从生产者固定太阳能开始的。

2、能量流经生态系统各个营养级时是逐级递减,而且流动是单向的、不是循环的,最终在环境中消失。

【解答】解:A、草通过光合作用将光能转化为化学能,属于生产者。A正确。

B、在生态系统中,能量流动一般是从生产者固定太阳能开始的。所以,太阳能是地球上所有生物能量的最主要来源。B正确。

C、兔、狼不能进行光合作用,直接或间接以草为食,属于消费者,促进了生态系统的物质循环。C正确。

D、腐生微生物能将枯枝败叶、动物粪便中的有机物转化为无机物,参与物质循环,属于分解者。D错误。

故选:D。

【点评】理解掌握生态系统的能量流动特点是解题的关键。

25.如图是某生态系统的食物网示意图,甲~庚代表不同的生物,箭头表示能量流动的方向和食物联系。下列叙述正确的是( )

A.此食物网中有六条食物链,丁占四个不同的营养级

B.戊接受的太阳能量是流经此生态系统的总能量

C.丙可利用的总能量小于乙和丁可利用的总能量之和

D.此生态系统中营养级最高的是第六营养级

【分析】据图分析,图中共有六条食物链:戊→甲→丁→丙、戊→丁→丙、戊→庚→丁→丙、戊→庚→乙→丙、戊→己→庚→丁→丙、戊→己→庚→乙→丙。

【解答】解:A、此食物网中有六条食物链,丁占有三个不同的营养级,即第二、三、四营养级,A错误;

B、戊进行光合作用固定的太阳能是流经此生态系统的总能量,B错误;

C、能量在流动过程中,单向流动,逐级递减,且能量传递效率为10%﹣20%,丙在食物链中的营养级最高获得的能量最少,所以丙可利用的总能量小于乙和丁可利用的总能量之和,C正确;

D、此生态系统中营养级最高的是第五营养级,D错误。

故选:C。

【点评】本题考查生态系统的结构和功能,本题结合某生态系统的食物网示意图,意在考查生态系统的结构和功能及识图能力、识记能力和理解应用能力,属于中等难度题。

二、非选择题

26.如图是生态系统中二氧化碳等物质循环的示意图,A、B、C、D代表不同的生物类群,请据图分析回答问题:

(1)图中 A (填字母)可代表生产者,可通过[ ① ] 光合作用 过程,将太阳能固定到生态系统中。随着B的捕食过程,食物中的物质和能量进入它的体内并沿着 食物链 流动。能量流动的特点是 单向流动,逐级递减 。

(2)从功能上分析,生物D是生态系统中的 分解者 ,主要是指营腐生生活的 细菌和真菌 等微生物。它可以将生态系统中的有机物转变为水、无机盐、 二氧化碳 等,对物质循环起重要作用。物质循环的特点是 周而复始 。

(3)图中②代表的生理过程是 呼吸作用 。随着工业的发展,温室气体排放主要来自于图中的[ ④ ]。

【分析】图是某生态系统二氧化碳等物质循环的示意图,由箭头方向分析可知A表示生产者,它们既可以通过光合作用吸收二氧化碳释放氧气、制造有机物,又可以通过呼吸作用吸收氧气释放二氧化碳、分解有机物,同时生产者还成为消费者的食物来源,其遗体能被分解者分解。B表示初级消费者,它们通过呼吸作用分解从植物摄取的现成有机物、释放二氧化碳,其遗体和排泄物被分解者分解。C表示次级消费者,它们通过呼吸作用分解从初级消费者所摄取的现成有机物、释放二氧化碳,其遗体和排泄物被分解者分解。D表示分解者,可将动植物遗体和排泄物分解成水、无机盐和二氧化碳。一般情况下,生态系统中各种生物的数量和所占比例相对稳定,由生产者→初级消费者→次级消费者:能量呈单向流动并逐级递减,生物数量逐级递减。

【解答】解:(1)图中A 可代表生产者,可通过[①]光合作用过程,将太阳能固定到生态系统中。随着B的捕食过程,食物中的物质和能量进入它的体内并沿着食物链(食物网)流动。能量流动的特点是单向流动,逐级递减。

(2)从功能上分析,生物D是生态系统中的分解者,主要是指营腐生生活的细菌和真菌等微生物。它可以将生态系统中的有机物转变为水、无机盐、二氧化碳等无机物,对物质循环起重要作用。物质循环的特点是周而复始。

(3)图中②代表的生理过程是呼吸作用。随着工业的发展,温室气体排放主要来自于图中的④。

故答案为:(1)A;①光合作用;食物链(食物网);单向流动,逐级递减;

(2)分解者;细菌和真菌;二氧化碳;周而复始;

(3)呼吸作用;④。

【点评】理解掌握生态系统中生物部分的组成及作用、正确识图是解题的关键。

27.如图所示是我国某地的一个人工农业生态系统模式图,它利用鸭旺盛的杂食性,吃掉稻田里的杂草和害虫,用水稻养猪、养鸭,水稻的秸秆可以培育蘑菇、生产沼气,猪鸭粪、沼渣肥田。请据图分析回答:

(1)鸭在该生态系统中占有 两 个营养级。鸭与害虫的关系是: 捕食和竞争 。

(2)鸭进行生命活动所需的能量归根结底来自 太阳能 。

(3)能量在各种生物之间是以 有机物 的形式进行传递;碳在生物体与无机环境之间以 二氧化碳 的形式进行循环。

【分析】(1)一个完整的生态系统包括生物部分和非生物部分,非生物部分包括阳光、空气、水、温度等,生物部分由生产者(植物)、消费者(动物)和分解者(细菌、真菌)组成。

(2)食物链反映的是生产者与消费者之间吃与被吃的关系,所以食物链中不应该出现分解者和非生物部分。食物链的正确写法是:生产者→初级消费者→次级消费者…注意起始点是生产者。

【解答】解:(1)营养级别主要看它所在的营养级,第一级是植物生产者;直接以生产者为食的是第二营养级(初级消费者);以初级消费者为食的是第三营养级(次级消费者);以此类推越往后营养级别越高。处在食物链末端的消费者营养级别最高。在食物链中:水稻→害虫→鸭,鸭属于第三营养级;在食物链:水稻→鸭中,鸭属于第二营养级。鸭捕食害虫,二者存在捕食关系,同时鸭和害虫均以水稻、杂草为食,二者有存在竞争关系,因此鸭与害虫的关系是:捕食和竞争。

(2)生态系统中,绿色植物能够通过光合作用制造有机物。有机物中储存着来自阳光的能量。植物制造的有机物,不仅养活了植物自身,还为动物的生存提供食物,因此,鸭进行生命活动所需的能量归根结底来自光能(太阳能)。

(3)能量在各种生物之间以有机物(化学能)的形式进行传递,碳在生物体与无机环境之间以二氧化碳的形式参与循环。

故答案为:

(1)两;捕食和竞争。

(2)太阳能。

(3)有机物;二氧化碳。

【点评】解答此类题目的关键是牢固掌握基础知识并能灵活运用所学知识解释实际问题。

28.资料一:“碳中和”是指企业、团体或个人测算在一定时间内直接或间接产生的温室气体排放总量,通过植树造林、节能减排等形式,以抵消自身产生的二氧化碳排放量,实现二氧化碳“零排放”。它作为一种新型环保形式,被越来越多的大型活动和会议采用,推动了绿色的生活、生产,实现全社会绿色发展。

资料二:如图为生态系统的碳循环示意图。“甲~戊”表示生物成分,“A~D”表示生理或化学反应过程,“→”表示碳的流动方向。请据图分析作答。

(1)在生态系统中,碳参与物质循环的主要形式是 二氧化碳 。生物体内的碳返回无机环境的途径有 A、B (填字母)。

(2)通过植树造林实现“碳中和”,实际是利用了植物的光合作用,图中表示光合作用的箭头是 C (填字母)。

(3)写出该生态系统中的食物链: 甲→乙→丙→丁 ,若此生态系统受到某种有毒物质的污染,一段时间后,体内有毒物质含量最高的生物是 丁 ,这种现象称为 生物富集 。

(4)生物丙和生物丁之间的关系是 捕食 ,戊代表的生物是 分解者 。

【分析】1、生态系统的组成包括非生物部分和生物部分。非生物部分有阳光、空气、水、温度、土壤(泥沙)等;生物部分包括生产者(绿色植物)、消费者(动物)、分解者(细菌和真菌)。

2、能量流经生态系统各个营养级时是逐级递减,而且流动是单向的。

3、温室效应主要是由于现代化工业社会过多燃烧煤炭、石油和天然气,大量排放尾气,这些燃料燃烧后放出大量的二氧化碳气体进入大气造成的。

4、由图可知甲是生产者、乙丙丁是消费者、戊是分解者、A表示呼吸作用、B表示分解作用、C表示光合作用、D表示化石燃料的燃烧。

【解答】解:(1)在生态系统中,植物能够通过光合作用把二氧化碳和水合成有机物,并将光能储存在有机物中。动植物通过A呼吸作用将有机物分解为二氧化碳和水,并释放能量,分解者将动植物的遗体通过B分解作用分解为二氧化碳等物质,这些物质又被植物通过光合作用所利用;化石燃料中的煤、石油、天然气等通过燃烧的方式释放二氧化碳,因此生态系统中碳循环是以二氧化碳的形式进行的。

(2)生态系统包括生物成分和非生物成分,生物成分包括生产者、消费者和分解者。生产者主要指绿色植物即图中的甲,能够通过C光合作用制造有机物,为自身和生物圈中的其他生物提供物质和能量,是生态系统中最基本、最关键的生物组成成分;因为它能将大气中的二氧化碳通过光合作用转化为有机物,进而通过多条途径进行碳循环。

(3)在生态系统中,不同生物之间由于吃与被吃的关系而形成的链状结构叫做食物链。食物链的起始环节是生产者,终点是最高级消费者,箭头指向捕食者。食物链彼此交错连接形成食物网,此生态系统中食物链是:甲→乙→丙→丁。有毒物质沿着食物链越积越多,这叫生物富集。所以体内有毒物质含量最高的生物是丁。

(4)生物丁以丙为食,两者属于捕食关系。戊表示的生物是分解者,能把动植物遗体、遗物(枯枝落叶、动物粪便等)分解成二氧化碳、水和无机盐等无机物,这些物质又能被植物吸收利用,进而制造有机物,促进了自然界中二氧化碳等物质的循环。

故答案为:(1)二氧化碳;A、B;

(2)C;

(3)甲→乙→丙→丁;丁;生物富集;

(4)捕食;分解者。

【点评】理解掌握生态系统的组成及物质能量的流动。

29.如图中甲表示某草原生态系统的食物网,乙表示其中一条食物链4种生物所构成的能量金字塔。请据图回答:

(1)乙中的d在生态系统中扮演的角色是 生产者 。

(2)甲中有 4 条食物链,蛇和鹰在食物网中的关系是 捕食和竞争 。

(3)若图甲要表示一个完整的生态系统,还需要补充的生物成分是 分解者和非生物部分 。该生态系统的能量最终来源于 太阳能 。

(4)草原生态系统中的分解者主要指的是腐生的 细菌、真菌 。

(5)请写出鹰获得能量最多的一条食物链 草→鼠→鹰 。

【分析】(1)一个完整的生态系统包括生物部分和非生物部分,非生物部分包括阳光、空气、水、温度等,生物部分由生产者(植物)、消费者(动物)和分解者(细菌、真菌)组成。

(2)食物链反映的是生产者与消费者之间吃与被吃的关系,所以食物链中不应该出现分解者和非生物部分。食物链的正确写法是:生产者→初级消费者→次级消费者…注意起始点是生产者。

(3)物质、能量在沿着食物链流动的过程中是逐级递减的,一般只有10%﹣20%的能量能够流入下一个营养级。

(4)图乙中能量金字塔中abcd中能量依次递加。

【解答】解:A、物质、能量在沿着食物链流动的过程中是逐级递减的,一般只有10%﹣20%的能量能够流入下一个营养级。乙表示其中一条食物链4种生物所构成的能量金字塔,乙中的d能量最多,为图甲表示的草,在生态系统中扮演的角色是生产者。

金字塔中的a体内储存的能量最少,因此a是鹰

(2)甲图中食物链有:草→鼠→鹰、草→鼠→蛇→鹰、草→蝗虫→食虫鸟→鹰、草→蝗虫→食虫鸟→蛇→鹰,因此甲中有4条食物链。鹰吃蛇属于捕食关系,鹰和蛇都吃鼠和食虫鸟,因此二者还有竞争关系,所以蛇和鹰在食物网中的关系是捕食和竞争。

(3)生态系统由生物部分和非生物部分组成,生物部分包括生产者、消费者和分解者。因此要表示一个完整的生态系统,图甲还应包括分解者和非生物部分。食物链和食物网是生态系统的营养结构,生态系统的能量流动和物质循环就是沿着这种渠道进行的。该生态系统中所有生物生命活动能量的最终来源是太阳能。

(4)腐生细菌和真菌主要靠分解植物残体等含有的有机物维持生活属于分解者,因此,该生态系统分解者主要包括营腐生生活的细菌和真菌。

(5)在生态系统中,能量流经生态系统各个营养级时是逐级递减、单向流动,所以食物链中营养级越少,损耗能量越少。因此,鹰获得能量最多的一条食物链:草→鼠→鹰。

故答案为:(1)生产者

(2)4;捕食和竞争

(3)分解者和非生物部分;太阳能

(4)细菌、真菌

(5)草→鼠→鹰

【点评】解答此类题目的关键是理解掌握生态系统的组成、食物链的概念、能量流动的特点。

30.如图一表示某生态系统中的食物网;图二表示某条生物链中的四类生物按顺序以甲、乙、丙、丁为代号建立的能量金字塔,请据图回答下列问题:

(1)图一要构成一个生态系统,除缺少非生物部分外,还缺少生物部分中的 分解者 。图中共有 5 条食物链。

(2)从总体上看,食草动物数量总是比食肉动物数量 多 。其中数量最多的是图一中的 草 。

(3)如果大量扑杀狐,短时间内鹰的数量将 增加 。

(4)图一中的土壤中含有某种难以分解的有毒物质,则体内有毒物质积累最多的生物是 鹰 。

(5)若图二表示草→鼠→蛇→鹰这条食物链中的四类生物按顺序建立的能量金字塔,则图二中甲对应的生物是 鹰 ,丙对应的生物是 鼠 。

【分析】(1)生态系统由生物部分和非生物部分组成.生物部分包括生产者、消费者、分解者;非生物部分包括阳光、空气和水等。

(2)植物是生态系统中的生产者,动物是生态系统中的消费者,细菌和真菌是生态系统中的分解者。

(3)在生态系统中能量沿着食物链传递是单向、逐级递减的。

(4)生态系统中的有毒物质会沿食物链不断积累。

【解答】解:(1)生态系统由生物部分和非生物部分组成,生物部分包括生产者、消费者和分解者;因此生态系统完整的生物部分还用包括分解者。

在生态系统中,生产者与消费者之间的关系,主要是吃与被吃的关系,这样就形成了食物链;一个生态系统中往往有很多条食物链,这些食物链相互关联,就形成了食物网;该食物网中共有5条食物链,分别是:草→兔→鹰;草→兔→狐;草→鼠→狐;草→鼠→鹰;草→鼠→蛇→鹰。

(2)食物链的开始是生产者,由于在生态系统中能量沿着食物链传递是单向、逐级递减的,因而食物链最前端的生物数量要多于后面的营养级中的生物.从总体上看,食物网中,植物的数量大于植食性动物的数量,植食性动物的数量大于肉食性动物数量,因此,该生态系统中数量最多的是草。

(3)大量猎狐后,鼠、兔由于天敌减少而大量繁殖;由于鹰和狐都以兔和鼠为食,如果大量捕食狐,那么在一定时间内,鹰的数量会因食物的增加而增加。

(4)生态系统中的有毒物质会沿食物链不断积累,因此营养级别最高的生物,其体内积累的有毒物质会最多;在该生态系统中鹰所处的营养级别最高,其体内有毒物质含量会最高。

(5)在生态系统中,能量沿着食物链传递的过程中是逐级递减的,因此越往食物链的末端,能量越少,故能量金字塔中甲、乙、丙、丁别代表鹰、蛇、鼠、草,故甲对应的生物是鹰,丙对应的生物是鼠。

故答案为:(1)分解者;5。

(2)多;草。

(3)增加。

(4)鹰。

(5)鹰;鼠。

【点评】综合考查生态系统中各知识点,多以识图题或是材料题的形式出现。难度一般。

一、选择题

1.在食物链“a→b→c→d→e”中,e体内的能量最初来源于( )

A.a B.b C.c D.d

2.从“狼吃羊,羊吃草”这一事实可以看出,狼体内的有机物最终来源于( )

A.光 B.草 C.羊 D.狼

3.在生态系统中,能量流动是通过食物链和食物网实现的。下列能够正确表示某草原生态系统中能量流动方向的是( )

A.草→食虫鸟→兔→鹰→细菌

B.草→鼠→蛇→鹰

C.鹰→食虫鸟→食草昆虫→草

D.草←食草昆虫←鼠←蛇←鹰

4.“零落成泥碾作尘,只有香如故”中,“零落”指凋落的梅花。以下对这首诗句中涉及的生物学现象的分析,错误的是( )

A.“泥尘”中的部分无机盐被植物吸收和利用

B.细菌和真菌参与了“成泥化尘”的过程

C.“梅花”最终被分解为有机物

D.自然界中存在着物质循环的现象

5.人体和动物进行各项生命活动所需要的能量最终都来源于( )

A.无机盐 B.太阳光能 C.水 D.植物体

6.下列图示能正确表示三者间进行物质循环的是( )

A. B.

C. D.

7.诗句“落红不是无情物,化作春泥更护花”体现了( )

A.生物之间的合作关系 B.生态系统的物质循环

C.生物对环境的适应 D.生态系统的能量流动

8.火灾常给森林带来较大危害,但是在某些国家却对寒带地区森林中的残枝落叶等进行有限度的人工火烧,以对森林进行资源管理这种人工火烧的主要目的是( )

A.消灭森林病虫害

B.刺激树木种子萌发

C.加速生态系统的分解过程

D.提高森林的蓄水能力

9.如图为某生态系统碳循环过程示意图,甲、乙、丙、丁分别表示生态系统的不同成分,其中甲属于( )

A.生产者 B.消费者 C.分解者 D.二氧化碳

10.一个池塘被农药污染,在池塘中有一个食物链:浮游植物→水蚤→鱼→鱼鹰,则体内农药含量最多的生物是( )

A.浮游生物 B.鱼鹰 C.鱼 D.水蚤

11.生产者、消费者、分解者,谁能离得开谁!下列关于他们之间关系叙述错误的是( )

A.三者共同参与生态系统的物质循环

B.生产者能通过光合作用制造有机物

C.分解者都能和生产者及消费者共生

D.消费者动物可以帮助植物传粉、传播种子

12.稻田里,农民拔除野草;鱼塘中,人们不断地清除食鱼苗的黑鱼。这样做主要是为了( )

A.保持生态稳定

B.保持生物种类的单一性

C.加快物质的流动速度

D.调节能量在生态系统中流动的方向

13.俗语说“螳螂捕蝉,黄雀在后”,而蝉又以树汁为食。下列有关叙述正确的是( )

A.树汁中有机物内的能量最终来自太阳能

B.该俗语表述的食物链是:蝉→螳螂→黄雀

C.若重金属汞污染了该环境,则黄雀体内汞的浓度最低

D.螳螂捕蝉过程中,物质从螳螂体内流入蝉体内

14.在生态系统中,物质和能量流动的起点是( )

A.细菌和真菌 B.肉食动物 C.绿色植物 D.草食动物

15.如图所示碳循环的部分过程,下列说法正确的是( )

A.碳在无机环境和各种生物之间以碳酸盐的形式进行循环

B.人类减少对③的依赖是缓解温室效应的重要措施

C.通过②过程不能减少大气中的二氧化碳

D.参与①过程的生物包括生产者、消费者

16.如图为一个生态系统中某些生物的相对数量关系,这些生物构成了一条食物链。在这条食物链中物质和能量流动的方向是( )

A.甲→乙→丙→丁 B.丙→丁→甲→乙

C.丙→丁→乙→甲 D.丁→丙→乙→甲

17.如图是某生态系统中部分物质循环的示意图,其中甲、乙、丙分别代表生态系统中不同类型的生物,下列分析正确的是( )

A.乙代表分解者

B.甲、乙可以构成食物链

C.甲在生态系统中是可有可无的

D.能量可以在大气、甲、乙、丙间循环流动

18.如图表示某生态系统能量流动情况(单位:千焦),有关叙述正确的是( )

A.甲的个体数量一定多于乙的个体数量

B.甲固定的太阳能等于乙、丙的能量之和

C.乙具有的能量越多,则丙获得的能量越少

D.第二营养级到第三营养级的能量传递效率为15%

19.下列各项中所蕴含的科学知识,不相对应的是( )

A.“万物生长靠太阳”﹣生物体进行生命活动所需能量最终来自太阳能

B.“落红不是无情物,化作春泥更护花”﹣体现了生物圈中的物质循环

C.“一山难容二虎”﹣虎所处营养级高,获得能量少,因此个体数量少

D.“螳螂捕蝉,黄雀在后”﹣该食物链可以表示为“蝉→螳螂→黄雀”

20.如图所示为生态系统中能量流动图部分示意图,①②③④各代表一定的能量值,下列各项中不正确的是( )

A.①表示流经生态系统内部的总能量

B.从能量关系看①>②+④

C.一般情况下,②为①的10%~20%

D.生物与生物之间吃与被吃的关系不可能逆转,所以能量流动具有单向性

21.如图为某生态系统中能量传递示意图。下列分析正确的是( )

A.流经此生态系统的总能量是1475千焦

B.从b到c的能量传递效率分别为15%

C.d是该生态系统中占有营养级最多的消费者

D.b是该生态系统的初级消费者,处在食物链的第一营养级

22.自然界中碳循环,下列相关叙述正确的是( )

A.C是生产者,生产者只能进行光合作用

B.在食物链中,碳元素是以无机物的形式流动的

C.A、B、C、D构成一条食物链,生物的呼吸作用可以将有机物分解成无机物

D.生产者、消费者和分解者共同促进了生态系统的物质循环

23.有人发起“多吃素食、少吃肉食”的运动,以支援粮食短缺地区的灾民。运用生态学知识对此的合理解释是( )

A.多吃肉食会增加心血臂病的发病率

B.节省的肉食可以帮助灾民提高营养水平

C.多吃肉食比多吃素食消耗的粮食总量更多

D.直接以低营养级的生物为食将消耗生态系统更多的能量

24.如图表示某草原上能量的转化和利用示意图,下列分析错误的是( )

A.草通过光合作用将光能转化为化学能

B.太阳能是地球上所有生物能量的最主要来源

C.兔以草为食,狼以兔为食,狼和兔均能促进生物圈的物质循环

D.腐生微生物能将枯枝败叶、动物粪便中的无机物转化为有机物

25.如图是某生态系统的食物网示意图,甲~庚代表不同的生物,箭头表示能量流动的方向和食物联系。下列叙述正确的是( )

A.此食物网中有六条食物链,丁占四个不同的营养级

B.戊接受的太阳能量是流经此生态系统的总能量

C.丙可利用的总能量小于乙和丁可利用的总能量之和

D.此生态系统中营养级最高的是第六营养级

二、非选择题

26.如图是生态系统中二氧化碳等物质循环的示意图,A、B、C、D代表不同的生物类群,请据图分析回答问题:

(1)图中 (填字母)可代表生产者,可通过[ ] 过程,将太阳能固定到生态系统中。随着B的捕食过程,食物中的物质和能量进入它的体内并沿着 流动。能量流动的特点是 。

(2)从功能上分析,生物D是生态系统中的 ,主要是指营腐生生活的 等微生物。它可以将生态系统中的有机物转变为水、无机盐、 等,对物质循环起重要作用。物质循环的特点是 。

(3)图中②代表的生理过程是 。随着工业的发展,温室气体排放主要来自于图中的[ ]。

27.如图所示是我国某地的一个人工农业生态系统模式图,它利用鸭旺盛的杂食性,吃掉稻田里的杂草和害虫,用水稻养猪、养鸭,水稻的秸秆可以培育蘑菇、生产沼气,猪鸭粪、沼渣肥田。请据图分析回答:

(1)鸭在该生态系统中占有 个营养级。鸭与害虫的关系是: 。

(2)鸭进行生命活动所需的能量归根结底来自 。

(3)能量在各种生物之间是以 的形式进行传递;碳在生物体与无机环境之间以 的形式进行循环。

28.资料一:“碳中和”是指企业、团体或个人测算在一定时间内直接或间接产生的温室气体排放总量,通过植树造林、节能减排等形式,以抵消自身产生的二氧化碳排放量,实现二氧化碳“零排放”。它作为一种新型环保形式,被越来越多的大型活动和会议采用,推动了绿色的生活、生产,实现全社会绿色发展。

资料二:如图为生态系统的碳循环示意图。“甲~戊”表示生物成分,“A~D”表示生理或化学反应过程,“→”表示碳的流动方向。请据图分析作答。

(1)在生态系统中,碳参与物质循环的主要形式是 。生物体内的碳返回无机环境的途径有 (填字母)。

(2)通过植树造林实现“碳中和”,实际是利用了植物的光合作用,图中表示光合作用的箭头是 (填字母)。

(3)写出该生态系统中的食物链: ,若此生态系统受到某种有毒物质的污染,一段时间后,体内有毒物质含量最高的生物是 ,这种现象称为 。

(4)生物丙和生物丁之间的关系是 ,戊代表的生物是 。

29.如图中甲表示某草原生态系统的食物网,乙表示其中一条食物链4种生物所构成的能量金字塔。请据图回答:

(1)乙中的d在生态系统中扮演的角色是 。

(2)甲中有 条食物链,蛇和鹰在食物网中的关系是 。

(3)若图甲要表示一个完整的生态系统,还需要补充的生物成分是 。该生态系统的能量最终来源于 。

(4)草原生态系统中的分解者主要指的是腐生的 。

(5)请写出鹰获得能量最多的一条食物链 。

30.如图一表示某生态系统中的食物网;图二表示某条生物链中的四类生物按顺序以甲、乙、丙、丁为代号建立的能量金字塔,请据图回答下列问题:

(1)图一要构成一个生态系统,除缺少非生物部分外,还缺少生物部分中的 。图中共有 条食物链。

(2)从总体上看,食草动物数量总是比食肉动物数量 。其中数量最多的是图一中的 。

(3)如果大量扑杀狐,短时间内鹰的数量将 。

(4)图一中的土壤中含有某种难以分解的有毒物质,则体内有毒物质积累最多的生物是 。

(5)若图二表示草→鼠→蛇→鹰这条食物链中的四类生物按顺序建立的能量金字塔,则图二中甲对应的生物是 ,丙对应的生物是 。

济南版八年级下册《6.2.3 能量流动和物质循环》同步练习卷

参考答案与试题解析

一、选择题

1.在食物链“a→b→c→d→e”中,e体内的能量最初来源于( )

A.a B.b C.c D.d

【分析】(1)生态系统中生物之间的最重要联系是通过食物链和食物网联成一个整体,所以食物链和食物网是生态系统中能量流动和物质循环的主渠道。在生态系统中,能量流动一般是从生产者固定太阳能开始的。

(2)生产者和消费者之间,主要是吃与被吃的关系,这样就形成了食物链。

【解答】解:在生态系统中只有绿色植物才能进行光合作用固定太阳能。绿色植物通过叶绿体,利用光能把二氧化碳和水合成有机物,并储存能量,同时释放出氧气,有机物中储存着来自阳光的能量。因此,在食物链“a→b→c→d→e”中,a是生产者,bcde是消费者,e消费者体内的能量最初来源于a生产者。

故选:A。

【点评】掌握生态系统的组成和各部分的作用是解题的关键。

2.从“狼吃羊,羊吃草”这一事实可以看出,狼体内的有机物最终来源于( )

A.光 B.草 C.羊 D.狼

【分析】植物能够通过光合作用制造有机物。有机物中储存着来自阳光的能量。植物制造的有机物,不仅供给了植物自身,也是动物的食物来源,因此,植物是生态系统中的生产者。在生态系统中,不同生物之间由于吃与被吃的关系而形成的链状结构叫做食物链。食物链起始环节是生产者,因此食物链中有机物的最终来源是植物即草。据此解答。

【解答】解:狼吃羊,狼体内的有机物来源于羊的体内的有机物;羊吃草,羊体内的有机物来源于草的体内的有机物;草体内的有机物是草进行光合作用自己制造的。因此狼体内有机物最终来源于草。

故选:B。

【点评】解答时学生容易出错的是能量的最终来源和有机物的最终来源都认为是光。应注意区别能量的最终来源于光,但是有机物的最终来源于草(生产者)。

3.在生态系统中,能量流动是通过食物链和食物网实现的。下列能够正确表示某草原生态系统中能量流动方向的是( )

A.草→食虫鸟→兔→鹰→细菌

B.草→鼠→蛇→鹰

C.鹰→食虫鸟→食草昆虫→草

D.草←食草昆虫←鼠←蛇←鹰

【分析】(1)食物链反映的是生产者与消费者之间吃与被吃这种关系的,所以食物链中不应该出现分解者和非生物部分。食物链的正确写法是:生产者→初级消费者→次级消费者…注意起始点是生产者。

(2)能量在沿着食物链流动的过程中是逐级递减的,一般只有10%﹣20%的能量能够流入下一个营养级。

【解答】解:A、兔是食草动物,吃草不吃食虫鸟,A不符合题意。

B、该食物链正确表示了生产者与消费者的关系,B符合题意。

C、鹰是动物属于消费者,而食物链必须从生产者开始,C不符合题意。

D、能量按食物链流动,不能倒流,D不符合题意。

故选:B。

【点评】解答此类题目的关键是理解食物链的概念和组成以及能量沿着食物链、食物网流动。

4.“零落成泥碾作尘,只有香如故”中,“零落”指凋落的梅花。以下对这首诗句中涉及的生物学现象的分析,错误的是( )

A.“泥尘”中的部分无机盐被植物吸收和利用

B.细菌和真菌参与了“成泥化尘”的过程

C.“梅花”最终被分解为有机物

D.自然界中存在着物质循环的现象

【分析】生态系统的组成包括非生物部分和生物部分。非生物部分有阳光、空气、水、温度、土壤(泥沙)等;生物部分包括生产者(绿色植物)、消费者(动物)、分解者(细菌和真菌)。

【解答】解:A、植物的生长发育离不开无机盐,“春泥”中的部分无机盐如氮、磷、钾、硼等无机盐被植物吸收和利用。A正确。

B、营腐生生活的细菌和真菌在生态系统中作为分解者,分解了“落红”,所以,细菌和真菌参与了“化作春泥”的过程。B正确。

C、“落红”中的有机物被营腐生生活的细菌或真菌分解成二氧化碳、水、无机盐等无机物归还无机环境。C错误。

D、“落红”中的有机物被营腐生生活的细菌或真菌分解成二氧化碳、水、无机盐,返回无机环境,体现了自然界中存在着物质循环的现象。D正确。

故选:C。

【点评】理解掌握生态系统的组成及各部分的作用是解题的关键。

5.人体和动物进行各项生命活动所需要的能量最终都来源于( )

A.无机盐 B.太阳光能 C.水 D.植物体

【分析】在生态系统中能量开始于太阳辐射能的固定,结束于生物体的完全分解,能量流动的过程称为能流,在生态系统中只有绿色植物才能进行光合作用固定太阳能。动物的各项生命活动所需要的能量直接来自ATP,最终来自太阳能。

【解答】解:在生态系统中只有绿色植物才能进行光合作用固定太阳能。绿色植物通过叶绿体,利用光能把二氧化碳和水合成有机物,并储存能量,同时释放出氧气,有机物中储存着来自阳光的能量。因此,生态系统的能量最终来源于太阳能。人和动物进行各项生命活动所需要的能量来自体内的有机物,而有机物中储存的能量来源于太阳能,因此人和动物进行各项生命活动所需要的能量最终来源于最终来源于太阳光能。

故选:B。

【点评】解答此类题目的关键理解掌握进行各项生命活动所需要的能量最终来源于太阳光能。

6.下列图示能正确表示三者间进行物质循环的是( )

A. B.

C. D.

【分析】生物质循环是带有全球性的,在生物群落与无机环境间物质可以反复出现,反复利用,循环运动,不会消失。总之,能量流动与物质循环既有联系,又有区别,是相辅相承、密不可分的统一整体。

【解答】解:生态系统的组成包括非生物部分和生物部分。非生物部分有阳光、空气、水、温度、土壤(泥沙)等;生物部分包括生产者(绿色植物)、消费者(动物)、分解者(细菌和真菌)。绿色植物(生产者)能够进行光合作用,为消费者提供氧气和有机物。细菌和真菌(分解者)会分解动植物遗体或动物的排泄物中取得有机物来生成无机物,供给植物进行光合作用,进入生态循环。可见B正确。

故选:B。

【点评】理解掌握生态系统的组成及各部分的功能。

7.诗句“落红不是无情物,化作春泥更护花”体现了( )

A.生物之间的合作关系 B.生态系统的物质循环

C.生物对环境的适应 D.生态系统的能量流动

【分析】生态系统中的能量流动又伴随着物质循环。如图:

【解答】解:细菌和真菌会分解动植物遗体或动物的排泄物中取得有机物来生成无机物,供给植物进行光合作用,进入生态循环。所以“落红不是无情物,化作春泥更护花”体现了自然界的物质循环。

故选:B。

【点评】生态系统中的物质在不停的循环流动。

8.火灾常给森林带来较大危害,但是在某些国家却对寒带地区森林中的残枝落叶等进行有限度的人工火烧,以对森林进行资源管理这种人工火烧的主要目的是( )

A.消灭森林病虫害

B.刺激树木种子萌发

C.加速生态系统的分解过程

D.提高森林的蓄水能力

【分析】分解者可以分解森林中的残枝落叶,转化成无机物.

【解答】解:腐生性的细菌、真菌能分解森林中的残枝落叶等,属于分解者,但由于寒带地区森林中分解者的数量相对较少,所以在某些国家却对寒带地区森林中的残枝落叶等进行有限度的人工火烧,加速生态系统中残枝落叶的物质分解过程,以利于对森林进行资源管理。

故选:C。

【点评】解题的关键是知道腐生性的细菌、真菌能分解森林中的残枝落叶,利于物质循环.

9.如图为某生态系统碳循环过程示意图,甲、乙、丙、丁分别表示生态系统的不同成分,其中甲属于( )

A.生产者 B.消费者 C.分解者 D.二氧化碳

【分析】生态系统包括生物部分和非生物部分,生物部分有生产者(一般为绿色植物)、消费者(一般为动物)和分解者(一般为细菌真菌),非生物部分有阳光、空气、水、土壤等。在生态系统的碳循环中,非生物部分一般指二氧化碳。

【解答】解:图中:生产者、消费者和分解者都能通过呼吸作用释放二氧化碳,故甲、乙之间是双箭头且乙、丙、丁的箭头都指向甲,说明甲代表二氧化碳;乙能吸收二氧化碳,说明乙代表生产者(绿色植物);生产者和消费者都能被分解者分解,故乙和丙的箭头都指向丁,说明丁是分解者;生产者被消费者捕食,故乙箭头指向丙,说明丙是消费者。所以,甲是大气中的二氧化碳、乙是生产者、丙是消费者、丁是分解者。

故选:D。

【点评】本题结合图解,考查生态系统的功能,要求考生识记生态系统的组成成分,掌握各组成成分之间的关系,能正确分析题图。

10.一个池塘被农药污染,在池塘中有一个食物链:浮游植物→水蚤→鱼→鱼鹰,则体内农药含量最多的生物是( )

A.浮游生物 B.鱼鹰 C.鱼 D.水蚤

【分析】在生态系统中,有害物质可以通过食物链在生物体内不断积累,其浓度随着消费者级别的升高而逐步增加,这种现象叫生物富集.

【解答】解:在生态系统中,有害物质可以通过食物链在生物体内不断积累,其浓度随着消费者级别的升高而逐步增加;在“浮游植物→水蚤→鱼→鱼鹰”食物链中,浮游植物的级别最低,有害物质含量最少,鱼鹰的级别最高,体内农药含量最多。

故选:B。

【点评】理解掌握生物富集现象.

11.生产者、消费者、分解者,谁能离得开谁!下列关于他们之间关系叙述错误的是( )

A.三者共同参与生态系统的物质循环

B.生产者能通过光合作用制造有机物

C.分解者都能和生产者及消费者共生

D.消费者动物可以帮助植物传粉、传播种子

【分析】生态系统包括生物成分和非生物成分,生物成分包括生产者、消费者和分解者.生产者主要指绿色植物,能够通过光合作用制造有机物,为自身和生物圈中的其他生物提供物质和能量;消费者主要指各种动物,在促进生物圈中的物质循环起重要作用;分解者是指细菌和真菌等营腐生生活的微生物,它们能将动植物残体中的有机物分解成无机物归还无机环境,促进了物质的循环。

【解答】解:A、生产者、消费者和分解者共同促进了生态系统的物质循环,A正确。

B、生产者能够通过光合作用制造有机物,是生态系统的主要成分,是生态系统的基石,B正确。

C、有些细菌和真菌寄生在动植物体内;有些细菌和真菌营腐生生活;有些细菌和真菌与动物或植物共同生活在一起,相互依赖,彼此有利,这种现象叫作共生,C错误。

D、动物能够帮助植物传粉,使这些植物顺利地繁殖后代,如蜜蜂采蜜。动物能够帮助植物传播果实和种子,有利于扩大植物的分布范围。如苍耳果实表面的钩刺挂在动物的皮毛上,D正确。

故选:C。

【点评】生态系统的各种成分之间是相互联系,相互依存的,缺一不可.某成分发生变化,往往会引起其他成分的相应的变化,甚至整个生态系统也发生一系列变化。

12.稻田里,农民拔除野草;鱼塘中,人们不断地清除食鱼苗的黑鱼。这样做主要是为了( )

A.保持生态稳定

B.保持生物种类的单一性

C.加快物质的流动速度

D.调节能量在生态系统中流动的方向

【分析】生态平衡是指生态系统中各种生物的数量和所占的比例总是维持在相对稳定的状态,生态平衡是一个动态的平衡,生物的种类数量不是不变、而是相对稳定。

【解答】解:生态系统中的能量流动的特点是:单向流动,逐级递减。由于生物自身的呼吸消耗,以及植物的残枝落叶和动物的骨骼、皮毛等难以被下一个营养级的生物利用,造成了能量在沿着食物链流动的过程中是逐级递减的。一般地说,再输入到下一个营养级的能量中,只有10%~20%的能量能够流入下一个营养级。生物的呼吸等生理活动要消耗能量,因此,当物质和能量在这个生态系统中流动时,物质将不断循环,能量在流动时则减少。水稻与水稻株旁的稗草,相互争夺阳光、水分、无机盐和生存的空间,属于竞争关系。农民拔除稗草,及鱼塘中人们不断地清除食肉的“黑鱼”,都是充分考虑如何保持生态系统相对平衡与稳定,调整能量在生态系统中流动的方向。

故选:D。

【点评】解答此类题目的关键是熟记并理解生态平衡的概念。

13.俗语说“螳螂捕蝉,黄雀在后”,而蝉又以树汁为食。下列有关叙述正确的是( )

A.树汁中有机物内的能量最终来自太阳能

B.该俗语表述的食物链是:蝉→螳螂→黄雀

C.若重金属汞污染了该环境,则黄雀体内汞的浓度最低

D.螳螂捕蝉过程中,物质从螳螂体内流入蝉体内

【分析】(1)生态系统是指在一定地域内生物与环境形成的统一的整体。生态系统的组成包括非生物部分和生物部分。非生物部分有阳光、空气、水、温度、土壤(泥沙)等;生物部分包括生产者(绿色植物)、消费者(动物)、分解者(细菌和真菌)。

(2)食物链反映的是生产者与消费者之间吃与被吃这种关系的,所以食物链中不应该出现分解者.食物链的正确写法是:生产者→初级消费者→次级消费者…注意起始点是生产者。

【解答】解:A、树汁中有机物内的能量最终来自太阳能,A正确;

B、“螳螂捕蝉,黄雀在后”中没有生产者,因而在写食物链的时候要加上,蝉吸食树的汁液,螳螂捕食蝉,黄雀捕食螳螂,故食物链应为:树→蝉→螳螂→黄雀,B错误;

C、生态系统中的有毒物质会沿食物链不断积累,因此营养级别最高的生物,其体内积累的有毒物质会最多;若某重金属污染了该环境,则黄雀体内的浓度最高,C错误;

D、螳螂捕蝉过程中,物质从蝉体内流入螳螂体内,D错误。

故选:A。

【点评】理解掌握生态系统的组成、食物链的书写和生物富集现象是解题的关键。

14.在生态系统中,物质和能量流动的起点是( )

A.细菌和真菌 B.肉食动物 C.绿色植物 D.草食动物

【分析】能量流经生态系统各个营养级时是逐级递减,而且流动是单向的、不是循环的,最终在环境中消失。

【解答】解:能量是生态系统的动力,是一切生命活动的基础,在生态系统中能量开始于太阳辐射能的固定,结束于生物体的完全分解,能量流动的过程称为能流,在生态系统中只有绿色植物才能进行光合作用固定太阳能。因此能量流动的起点从生产者(绿色植物)光合作用固定太阳能开始。

故选:C。

【点评】解答本考点题目,要把握好两点:一是明确物质和能量的方向是单向性的,另一个是能量的流动是逐级递减的。

15.如图所示碳循环的部分过程,下列说法正确的是( )

A.碳在无机环境和各种生物之间以碳酸盐的形式进行循环

B.人类减少对③的依赖是缓解温室效应的重要措施

C.通过②过程不能减少大气中的二氧化碳

D.参与①过程的生物包括生产者、消费者

【分析】生态系统的能量流动和物质循环都是通过食物链和食物网的渠道实现的,物质是能量的载体,使能量沿着食物链(网)流动,而能量又作为动力,使物质能够不断地在生态系统和无机环境之间循环往复,两者密不可分。①过程表示生物向大气中释放二氧化碳;②过程是指植物的光合作用;③过程是化石燃料燃烧,产生二氧化碳。

【解答】解:A、植物利用二氧化碳作原料进行光合作用制造有机物,二氧化碳进入有机(生物)环境,植物通过呼吸作用和动物的呼吸作用产生二氧化碳,使碳元素由生物体进入无机环境,A错误。

B、导致“温室效应”的主要原因是:化石燃料的燃烧排放大量二氧化碳;森林被砍伐,绿色植被被破坏;措施是:多植树造林;减少化石燃料燃烧,开发利用新能源,B正确。

C、绿色植物的光,合作用是绿色植物通过叶绿体,利用光能,把二氧化碳和水转变成贮存能量的有机物,并释放出氧气的过程。图中②吸收大气的二氧化碳,图中②代表的生理过程是光合作用,通过②过程能减少大气中的二氧化碳,C错误。

D、呼吸作用吸收空气中的氧将体内的有机物分解成二氧化碳和水,并释放出能量,图中①能释放产生(大气中的)二氧化碳,所以图中①代表的生理过程是动植物的呼吸作用,分解者将生物遗体和排出物分解生成二氧化碳和水,参与①过程的是生态系统中的生产者、消费者和分解者,D错误。

故选:B。

【点评】解答此类题目的关键是灵活运用所学知识解释实际问题。

16.如图为一个生态系统中某些生物的相对数量关系,这些生物构成了一条食物链。在这条食物链中物质和能量流动的方向是( )

A.甲→乙→丙→丁 B.丙→丁→甲→乙

C.丙→丁→乙→甲 D.丁→丙→乙→甲

【分析】此题考查的是食物链中物质和能量流动。在生态系统中物质和能量是沿着食物链和食物网传递并且逐级递减。结合图表给予的信息正确及书写食物链说法进行解答。

【解答】解:由于物质和能量是沿着食物链和食物网传递并且逐级递减,在生态系统中数量最多的是生产者,越往后数量越少。

结合图表给予的信息可知:图表中生物的数量有多到少的顺序是丙、丁、乙、甲,同时也就确定了食物链为:丙→丁→乙→甲,因此在这条食物链中物质和能量流动的方向是丙→丁→乙→甲。

故选:C。

【点评】理解物质和能量在沿着食物链传递过程中逐级递减即从多到少,能结合图表给予的信息正确书写食物链是解题的关键是解答本题的关键。

17.如图是某生态系统中部分物质循环的示意图,其中甲、乙、丙分别代表生态系统中不同类型的生物,下列分析正确的是( )

A.乙代表分解者

B.甲、乙可以构成食物链

C.甲在生态系统中是可有可无的

D.能量可以在大气、甲、乙、丙间循环流动

【分析】(1)一个完整的生态系统包括生物部分和非生物部分,非生物部分包括阳光、空气、水、温度等,生物部分由生产者(植物)、消费者(动物)和分解者(细菌、真菌)组成。

(2)食物链反映的是生产者与消费者之间吃与被吃这种关系的,所以食物链中不应该出现分解者和非生物部分。食物链的正确写法是:生产者→初级消费者→次级消费者…注意起始点是生产者。

(3)图中,“甲、乙、丙分别代表三类不同的生物”即生产者、消费者和分解者,生产者消费者的残体都能被分解者分解利用,图中乙有箭头指向丙,甲也有箭头指向丙,说明丙是分解者;甲指向乙的箭头代表的是甲被乙捕食,所以甲是生产者(绿色植物),则乙是消费者(动物)。

【解答】解:A、图中乙有箭头指向丙,甲也有箭头指向丙,说明丙是分解者;A错误;

C、甲指向乙的箭头代表的是甲被乙捕食,所以甲、乙可以构成食物链,B正确;

C、甲指向乙的箭头代表的是甲被乙捕食,所以甲是生产者(绿色植物),是生态系统中最基本、最关键的成分,C错误;

D、能量流动的特点是单向的,不能循环,D错误。

故选:B。

【点评】解答此类题目的关键是理解掌握生态系统的组成和各部分的作用以及食物链的概念。

18.如图表示某生态系统能量流动情况(单位:千焦),有关叙述正确的是( )

A.甲的个体数量一定多于乙的个体数量

B.甲固定的太阳能等于乙、丙的能量之和

C.乙具有的能量越多,则丙获得的能量越少

D.第二营养级到第三营养级的能量传递效率为15%

【分析】(1)生态系统中生物之间的最重要联系是通过食物链和食物网联成一个整体,所以食物链和食物网是生态系统中能量流动和物质循环的主渠道。生态系统中的物质在不停的循环流动,生态系统的能量流动具有单向性和逐级递减的特点。

(2)生态学上把食物链中的各个营养层次称为营养级。生态系统中的能量流动从第一营养级开始,逐级沿食物链向后传递。两个营养级之间能量的传递率在10%﹣20%之间。

计算方法为:能量传递率=下一营养级同化的能量÷该营养级同化的能量×100%。

【解答】解:A、并不是营养级越低个体数量越多,如在食物链:松树→松毛虫→鸟中,松树的数量会少于松毛虫的数量。故A错误;

B、丙的能量来自于乙的一少部分,乙的能量来自于甲的一少部分,二者的能量之和少于甲的能量,因此与甲的能量不相等。故B错误;

C、在两个营养级之间能量的传递率为10%﹣20%,因此乙具有的能量越多,则丙获得的能量越多。故C错误;

D、图中第二营养级的同化能量为200,第三营养级的同化能量为30,因此第二营养级到第三营养级的能量传递效率为:30÷200×100%=15%.故D正确。

故选:D。

【点评】该题考查了能量流动的知识,属于高中范畴,要把握好两点:一是明确物质和能量的方向是单向性的,另一个是能量的流动是逐级递减的。

19.下列各项中所蕴含的科学知识,不相对应的是( )

A.“万物生长靠太阳”﹣生物体进行生命活动所需能量最终来自太阳能

B.“落红不是无情物,化作春泥更护花”﹣体现了生物圈中的物质循环

C.“一山难容二虎”﹣虎所处营养级高,获得能量少,因此个体数量少

D.“螳螂捕蝉,黄雀在后”﹣该食物链可以表示为“蝉→螳螂→黄雀”

【分析】①生态系统的能量流动和物质循环都是通过食物链和食物网的渠道实现的。

②影响生物生活的环境因素可以分为两类:一类是光、温度、水、空气等非生物因素,另一类是生物因素。

【解答】解:A、在生态系统中只有绿色植物才能进行光合作用组织有机物,有机物中储存着来自阳光的能量。所以,绝大多数生物体的生命活动所需能量最终来自太阳能,即万物生长靠太阳﹣绝大多数生物体的生命活动所需能量最终来自太阳能,A正确;

B、细菌和真菌会分解动植物遗体或动物的排泄物中取得有机物来生成无机物,供给植物进行光合作用,进入生态循环。所以“落红不是无情物,化作春泥更护花”体现了自然界的物质循环,B正确;

C、在生态系统中,物质能量是沿着食物链、食物网流动的,并逐级减少,每一个营养级大约减少20%,能量的传递效率约为80%.虎食量大,以大中型食草动物为食(主要是鹿类),也会捕食其他的食肉动物,处在食物链的顶端,如食物链:草→鹿→虎。因此,虎是营养级别很高的生物,可得到的能量少,个体数量也就少。为了获得足够的食物维持生存,才有了“一山不容二虎”的现象。C正确;

D、“螳螂捕蝉,黄雀在后”,隐含的食物链可以表示为“植物→蝉→螳螂→黄雀”,D错误。

故选:D。

【点评】能够正确理解生态系统的组成及生物与环境的关系。

20.如图所示为生态系统中能量流动图部分示意图,①②③④各代表一定的能量值,下列各项中不正确的是( )

A.①表示流经生态系统内部的总能量

B.从能量关系看①>②+④

C.一般情况下,②为①的10%~20%

D.生物与生物之间吃与被吃的关系不可能逆转,所以能量流动具有单向性

【分析】从图中可知:①②③表示初级消费者、次级消费者、三级消费者所获得的能量,④表示次级消费者流向分解者的能量。

【解答】解:A、①表示初级消费者同化的能量,根据能量流动的特点①远远小于流经生态系统内部的总能量,A错误;

B、①表示初级消费者、②为次级消费者同化的能量,其去向除了③流向分解者、④流向下一营养级外,还有呼吸消耗和未被利用,所以①>②+④,B正确;

C、能量传递效率为10%~20%,所以一般情况下,②为①的10%~20%,C正确;

D、生物与生物之间吃与被吃的关系不可逆转,所以能量流动具有单向性,D正确。

故选:A。

【点评】能量流动的特点是单向流动逐级递减。

21.如图为某生态系统中能量传递示意图。下列分析正确的是( )

A.流经此生态系统的总能量是1475千焦

B.从b到c的能量传递效率分别为15%

C.d是该生态系统中占有营养级最多的消费者

D.b是该生态系统的初级消费者,处在食物链的第一营养级

【分析】此题是一道识图选择题,由图可知,a绿色植物是生产者,b动物是初级消费者,c动物是次级消费者,d腐生的细菌和真菌是分解者。在生态系统中,能量是沿着食物链、食物网流动的,并逐级递减,因此生态系统的能量流动是单向不循环的;能量是生态系统的动力,是一切生命活动的基础,在生态系统中能量开始于太阳辐射能的固定,结束于生物体的完全分解,物质的合成和分解过程,伴随着能量的储存、转移和释放,因此,能量流动和物质循环同时进行。

【解答】解:A、生态系统固定的总能量是生态系统中生产者(第一营养级)所固定的能量,各营养级的能量有三个去向:①该生物呼吸作用散失 ②流入下一营养级③流入分解者。a是生产者,a传给d分解者的能量是875,传给b的能量是200,呼吸作用消耗的是175,因此a从太阳获得的能量是875+200+175=1250千焦,故不符合题意。

B、由于物质和能量是沿着食物链和食物网传递并且逐级递减。在食物链前端的生产者物质和能量最多,越往后物质和能量越少。上一个营养级传递给下一个营养级的能量约是10~20%.从图中可以看出,流入b的是200千焦,c是30千焦,可知能量传递效率为15%,故符合题意。

C、从图中可以看出,d是该生态系统中的分解者。故不符合题意。

D、b是该生态系统的初级消费者,处在食物链的第二营养级。故不符合题意。

故选:B。

【点评】一是考查学生识图作答的能力,二是要学生熟记生态系统中物质和能量的流动的特点。

22.自然界中碳循环,下列相关叙述正确的是( )

A.C是生产者,生产者只能进行光合作用

B.在食物链中,碳元素是以无机物的形式流动的

C.A、B、C、D构成一条食物链,生物的呼吸作用可以将有机物分解成无机物

D.生产者、消费者和分解者共同促进了生态系统的物质循环

【分析】根据题意和图示分析可知:图示为生态系统中碳循环示意图。首先根据双向箭头可判断出C是生产者,根据分解者除了一个箭头指向无机环境外,其他箭头都指进来,由此可知D是分解者,其余均为消费者,即A和B均为消费者。

【解答】解:A、C是生产者,生产者作为生物,它能进行光合作用、呼吸作用和蒸腾作用,A错误;

B、在食物链中,碳以有机物形式传递,在无机环境和生物群落之间以CO2形式传递,B错误;

C、食物链只包括生产者和消费者,D作为分解者,不能出现在食物链中,C错误;

D、生产者、消费者和分解者共同促进了生态系统的物质循环,D正确。

故选:D。

【点评】题结合生态系统中碳循环结构示意图,考查生态系统的结构和功能,重点考查生态系统的物质循环和能量流动。

23.有人发起“多吃素食、少吃肉食”的运动,以支援粮食短缺地区的灾民。运用生态学知识对此的合理解释是( )

A.多吃肉食会增加心血臂病的发病率

B.节省的肉食可以帮助灾民提高营养水平

C.多吃肉食比多吃素食消耗的粮食总量更多

D.直接以低营养级的生物为食将消耗生态系统更多的能量

【分析】本题借助食物结构改变考查生态系统的能量流动规律.生态系统能量流动具有逐级递减的特点,素食一般指植物是生产者,处于能量金字塔最底层,吃肉食时人的营养级比吃素食时的营养高,所损失的能量也就越多.

【解答】解:A、多吃肉食就会得心血管病不是生态学原因,A错误;

B、是从营养的角度而非生态学的角度进行解释,B错误;

C、能量流动特点是单向流动、逐级递减,随着食物链的延长,能量的损耗越来越大,需要消耗生产者,即消耗粮食的数量越多,C正确;

D、食物链越短,能量流动的损耗越少,最高营养级获得的能量越多,D错误。

故选:C。

【点评】本题主要考查生态系统能量流动的运用,意在强化学生对生态系统的能量流动的相关知识的理解与运用,题目难度不大.

24.如图表示某草原上能量的转化和利用示意图,下列分析错误的是( )

A.草通过光合作用将光能转化为化学能

B.太阳能是地球上所有生物能量的最主要来源

C.兔以草为食,狼以兔为食,狼和兔均能促进生物圈的物质循环

D.腐生微生物能将枯枝败叶、动物粪便中的无机物转化为有机物

【分析】1、在生态系统中,能量流动一般是从生产者固定太阳能开始的。

2、能量流经生态系统各个营养级时是逐级递减,而且流动是单向的、不是循环的,最终在环境中消失。

【解答】解:A、草通过光合作用将光能转化为化学能,属于生产者。A正确。

B、在生态系统中,能量流动一般是从生产者固定太阳能开始的。所以,太阳能是地球上所有生物能量的最主要来源。B正确。

C、兔、狼不能进行光合作用,直接或间接以草为食,属于消费者,促进了生态系统的物质循环。C正确。

D、腐生微生物能将枯枝败叶、动物粪便中的有机物转化为无机物,参与物质循环,属于分解者。D错误。

故选:D。

【点评】理解掌握生态系统的能量流动特点是解题的关键。

25.如图是某生态系统的食物网示意图,甲~庚代表不同的生物,箭头表示能量流动的方向和食物联系。下列叙述正确的是( )

A.此食物网中有六条食物链,丁占四个不同的营养级

B.戊接受的太阳能量是流经此生态系统的总能量

C.丙可利用的总能量小于乙和丁可利用的总能量之和

D.此生态系统中营养级最高的是第六营养级

【分析】据图分析,图中共有六条食物链:戊→甲→丁→丙、戊→丁→丙、戊→庚→丁→丙、戊→庚→乙→丙、戊→己→庚→丁→丙、戊→己→庚→乙→丙。

【解答】解:A、此食物网中有六条食物链,丁占有三个不同的营养级,即第二、三、四营养级,A错误;

B、戊进行光合作用固定的太阳能是流经此生态系统的总能量,B错误;

C、能量在流动过程中,单向流动,逐级递减,且能量传递效率为10%﹣20%,丙在食物链中的营养级最高获得的能量最少,所以丙可利用的总能量小于乙和丁可利用的总能量之和,C正确;

D、此生态系统中营养级最高的是第五营养级,D错误。

故选:C。

【点评】本题考查生态系统的结构和功能,本题结合某生态系统的食物网示意图,意在考查生态系统的结构和功能及识图能力、识记能力和理解应用能力,属于中等难度题。

二、非选择题

26.如图是生态系统中二氧化碳等物质循环的示意图,A、B、C、D代表不同的生物类群,请据图分析回答问题:

(1)图中 A (填字母)可代表生产者,可通过[ ① ] 光合作用 过程,将太阳能固定到生态系统中。随着B的捕食过程,食物中的物质和能量进入它的体内并沿着 食物链 流动。能量流动的特点是 单向流动,逐级递减 。

(2)从功能上分析,生物D是生态系统中的 分解者 ,主要是指营腐生生活的 细菌和真菌 等微生物。它可以将生态系统中的有机物转变为水、无机盐、 二氧化碳 等,对物质循环起重要作用。物质循环的特点是 周而复始 。

(3)图中②代表的生理过程是 呼吸作用 。随着工业的发展,温室气体排放主要来自于图中的[ ④ ]。

【分析】图是某生态系统二氧化碳等物质循环的示意图,由箭头方向分析可知A表示生产者,它们既可以通过光合作用吸收二氧化碳释放氧气、制造有机物,又可以通过呼吸作用吸收氧气释放二氧化碳、分解有机物,同时生产者还成为消费者的食物来源,其遗体能被分解者分解。B表示初级消费者,它们通过呼吸作用分解从植物摄取的现成有机物、释放二氧化碳,其遗体和排泄物被分解者分解。C表示次级消费者,它们通过呼吸作用分解从初级消费者所摄取的现成有机物、释放二氧化碳,其遗体和排泄物被分解者分解。D表示分解者,可将动植物遗体和排泄物分解成水、无机盐和二氧化碳。一般情况下,生态系统中各种生物的数量和所占比例相对稳定,由生产者→初级消费者→次级消费者:能量呈单向流动并逐级递减,生物数量逐级递减。

【解答】解:(1)图中A 可代表生产者,可通过[①]光合作用过程,将太阳能固定到生态系统中。随着B的捕食过程,食物中的物质和能量进入它的体内并沿着食物链(食物网)流动。能量流动的特点是单向流动,逐级递减。

(2)从功能上分析,生物D是生态系统中的分解者,主要是指营腐生生活的细菌和真菌等微生物。它可以将生态系统中的有机物转变为水、无机盐、二氧化碳等无机物,对物质循环起重要作用。物质循环的特点是周而复始。

(3)图中②代表的生理过程是呼吸作用。随着工业的发展,温室气体排放主要来自于图中的④。

故答案为:(1)A;①光合作用;食物链(食物网);单向流动,逐级递减;

(2)分解者;细菌和真菌;二氧化碳;周而复始;

(3)呼吸作用;④。

【点评】理解掌握生态系统中生物部分的组成及作用、正确识图是解题的关键。

27.如图所示是我国某地的一个人工农业生态系统模式图,它利用鸭旺盛的杂食性,吃掉稻田里的杂草和害虫,用水稻养猪、养鸭,水稻的秸秆可以培育蘑菇、生产沼气,猪鸭粪、沼渣肥田。请据图分析回答:

(1)鸭在该生态系统中占有 两 个营养级。鸭与害虫的关系是: 捕食和竞争 。

(2)鸭进行生命活动所需的能量归根结底来自 太阳能 。

(3)能量在各种生物之间是以 有机物 的形式进行传递;碳在生物体与无机环境之间以 二氧化碳 的形式进行循环。

【分析】(1)一个完整的生态系统包括生物部分和非生物部分,非生物部分包括阳光、空气、水、温度等,生物部分由生产者(植物)、消费者(动物)和分解者(细菌、真菌)组成。

(2)食物链反映的是生产者与消费者之间吃与被吃的关系,所以食物链中不应该出现分解者和非生物部分。食物链的正确写法是:生产者→初级消费者→次级消费者…注意起始点是生产者。

【解答】解:(1)营养级别主要看它所在的营养级,第一级是植物生产者;直接以生产者为食的是第二营养级(初级消费者);以初级消费者为食的是第三营养级(次级消费者);以此类推越往后营养级别越高。处在食物链末端的消费者营养级别最高。在食物链中:水稻→害虫→鸭,鸭属于第三营养级;在食物链:水稻→鸭中,鸭属于第二营养级。鸭捕食害虫,二者存在捕食关系,同时鸭和害虫均以水稻、杂草为食,二者有存在竞争关系,因此鸭与害虫的关系是:捕食和竞争。

(2)生态系统中,绿色植物能够通过光合作用制造有机物。有机物中储存着来自阳光的能量。植物制造的有机物,不仅养活了植物自身,还为动物的生存提供食物,因此,鸭进行生命活动所需的能量归根结底来自光能(太阳能)。

(3)能量在各种生物之间以有机物(化学能)的形式进行传递,碳在生物体与无机环境之间以二氧化碳的形式参与循环。

故答案为:

(1)两;捕食和竞争。

(2)太阳能。

(3)有机物;二氧化碳。

【点评】解答此类题目的关键是牢固掌握基础知识并能灵活运用所学知识解释实际问题。

28.资料一:“碳中和”是指企业、团体或个人测算在一定时间内直接或间接产生的温室气体排放总量,通过植树造林、节能减排等形式,以抵消自身产生的二氧化碳排放量,实现二氧化碳“零排放”。它作为一种新型环保形式,被越来越多的大型活动和会议采用,推动了绿色的生活、生产,实现全社会绿色发展。

资料二:如图为生态系统的碳循环示意图。“甲~戊”表示生物成分,“A~D”表示生理或化学反应过程,“→”表示碳的流动方向。请据图分析作答。

(1)在生态系统中,碳参与物质循环的主要形式是 二氧化碳 。生物体内的碳返回无机环境的途径有 A、B (填字母)。

(2)通过植树造林实现“碳中和”,实际是利用了植物的光合作用,图中表示光合作用的箭头是 C (填字母)。

(3)写出该生态系统中的食物链: 甲→乙→丙→丁 ,若此生态系统受到某种有毒物质的污染,一段时间后,体内有毒物质含量最高的生物是 丁 ,这种现象称为 生物富集 。

(4)生物丙和生物丁之间的关系是 捕食 ,戊代表的生物是 分解者 。

【分析】1、生态系统的组成包括非生物部分和生物部分。非生物部分有阳光、空气、水、温度、土壤(泥沙)等;生物部分包括生产者(绿色植物)、消费者(动物)、分解者(细菌和真菌)。

2、能量流经生态系统各个营养级时是逐级递减,而且流动是单向的。

3、温室效应主要是由于现代化工业社会过多燃烧煤炭、石油和天然气,大量排放尾气,这些燃料燃烧后放出大量的二氧化碳气体进入大气造成的。

4、由图可知甲是生产者、乙丙丁是消费者、戊是分解者、A表示呼吸作用、B表示分解作用、C表示光合作用、D表示化石燃料的燃烧。

【解答】解:(1)在生态系统中,植物能够通过光合作用把二氧化碳和水合成有机物,并将光能储存在有机物中。动植物通过A呼吸作用将有机物分解为二氧化碳和水,并释放能量,分解者将动植物的遗体通过B分解作用分解为二氧化碳等物质,这些物质又被植物通过光合作用所利用;化石燃料中的煤、石油、天然气等通过燃烧的方式释放二氧化碳,因此生态系统中碳循环是以二氧化碳的形式进行的。

(2)生态系统包括生物成分和非生物成分,生物成分包括生产者、消费者和分解者。生产者主要指绿色植物即图中的甲,能够通过C光合作用制造有机物,为自身和生物圈中的其他生物提供物质和能量,是生态系统中最基本、最关键的生物组成成分;因为它能将大气中的二氧化碳通过光合作用转化为有机物,进而通过多条途径进行碳循环。

(3)在生态系统中,不同生物之间由于吃与被吃的关系而形成的链状结构叫做食物链。食物链的起始环节是生产者,终点是最高级消费者,箭头指向捕食者。食物链彼此交错连接形成食物网,此生态系统中食物链是:甲→乙→丙→丁。有毒物质沿着食物链越积越多,这叫生物富集。所以体内有毒物质含量最高的生物是丁。

(4)生物丁以丙为食,两者属于捕食关系。戊表示的生物是分解者,能把动植物遗体、遗物(枯枝落叶、动物粪便等)分解成二氧化碳、水和无机盐等无机物,这些物质又能被植物吸收利用,进而制造有机物,促进了自然界中二氧化碳等物质的循环。

故答案为:(1)二氧化碳;A、B;

(2)C;

(3)甲→乙→丙→丁;丁;生物富集;

(4)捕食;分解者。

【点评】理解掌握生态系统的组成及物质能量的流动。

29.如图中甲表示某草原生态系统的食物网,乙表示其中一条食物链4种生物所构成的能量金字塔。请据图回答:

(1)乙中的d在生态系统中扮演的角色是 生产者 。

(2)甲中有 4 条食物链,蛇和鹰在食物网中的关系是 捕食和竞争 。

(3)若图甲要表示一个完整的生态系统,还需要补充的生物成分是 分解者和非生物部分 。该生态系统的能量最终来源于 太阳能 。

(4)草原生态系统中的分解者主要指的是腐生的 细菌、真菌 。

(5)请写出鹰获得能量最多的一条食物链 草→鼠→鹰 。

【分析】(1)一个完整的生态系统包括生物部分和非生物部分,非生物部分包括阳光、空气、水、温度等,生物部分由生产者(植物)、消费者(动物)和分解者(细菌、真菌)组成。

(2)食物链反映的是生产者与消费者之间吃与被吃的关系,所以食物链中不应该出现分解者和非生物部分。食物链的正确写法是:生产者→初级消费者→次级消费者…注意起始点是生产者。

(3)物质、能量在沿着食物链流动的过程中是逐级递减的,一般只有10%﹣20%的能量能够流入下一个营养级。

(4)图乙中能量金字塔中abcd中能量依次递加。

【解答】解:A、物质、能量在沿着食物链流动的过程中是逐级递减的,一般只有10%﹣20%的能量能够流入下一个营养级。乙表示其中一条食物链4种生物所构成的能量金字塔,乙中的d能量最多,为图甲表示的草,在生态系统中扮演的角色是生产者。

金字塔中的a体内储存的能量最少,因此a是鹰

(2)甲图中食物链有:草→鼠→鹰、草→鼠→蛇→鹰、草→蝗虫→食虫鸟→鹰、草→蝗虫→食虫鸟→蛇→鹰,因此甲中有4条食物链。鹰吃蛇属于捕食关系,鹰和蛇都吃鼠和食虫鸟,因此二者还有竞争关系,所以蛇和鹰在食物网中的关系是捕食和竞争。

(3)生态系统由生物部分和非生物部分组成,生物部分包括生产者、消费者和分解者。因此要表示一个完整的生态系统,图甲还应包括分解者和非生物部分。食物链和食物网是生态系统的营养结构,生态系统的能量流动和物质循环就是沿着这种渠道进行的。该生态系统中所有生物生命活动能量的最终来源是太阳能。

(4)腐生细菌和真菌主要靠分解植物残体等含有的有机物维持生活属于分解者,因此,该生态系统分解者主要包括营腐生生活的细菌和真菌。

(5)在生态系统中,能量流经生态系统各个营养级时是逐级递减、单向流动,所以食物链中营养级越少,损耗能量越少。因此,鹰获得能量最多的一条食物链:草→鼠→鹰。

故答案为:(1)生产者

(2)4;捕食和竞争

(3)分解者和非生物部分;太阳能

(4)细菌、真菌

(5)草→鼠→鹰

【点评】解答此类题目的关键是理解掌握生态系统的组成、食物链的概念、能量流动的特点。

30.如图一表示某生态系统中的食物网;图二表示某条生物链中的四类生物按顺序以甲、乙、丙、丁为代号建立的能量金字塔,请据图回答下列问题:

(1)图一要构成一个生态系统,除缺少非生物部分外,还缺少生物部分中的 分解者 。图中共有 5 条食物链。

(2)从总体上看,食草动物数量总是比食肉动物数量 多 。其中数量最多的是图一中的 草 。

(3)如果大量扑杀狐,短时间内鹰的数量将 增加 。

(4)图一中的土壤中含有某种难以分解的有毒物质,则体内有毒物质积累最多的生物是 鹰 。

(5)若图二表示草→鼠→蛇→鹰这条食物链中的四类生物按顺序建立的能量金字塔,则图二中甲对应的生物是 鹰 ,丙对应的生物是 鼠 。

【分析】(1)生态系统由生物部分和非生物部分组成.生物部分包括生产者、消费者、分解者;非生物部分包括阳光、空气和水等。

(2)植物是生态系统中的生产者,动物是生态系统中的消费者,细菌和真菌是生态系统中的分解者。

(3)在生态系统中能量沿着食物链传递是单向、逐级递减的。

(4)生态系统中的有毒物质会沿食物链不断积累。

【解答】解:(1)生态系统由生物部分和非生物部分组成,生物部分包括生产者、消费者和分解者;因此生态系统完整的生物部分还用包括分解者。

在生态系统中,生产者与消费者之间的关系,主要是吃与被吃的关系,这样就形成了食物链;一个生态系统中往往有很多条食物链,这些食物链相互关联,就形成了食物网;该食物网中共有5条食物链,分别是:草→兔→鹰;草→兔→狐;草→鼠→狐;草→鼠→鹰;草→鼠→蛇→鹰。

(2)食物链的开始是生产者,由于在生态系统中能量沿着食物链传递是单向、逐级递减的,因而食物链最前端的生物数量要多于后面的营养级中的生物.从总体上看,食物网中,植物的数量大于植食性动物的数量,植食性动物的数量大于肉食性动物数量,因此,该生态系统中数量最多的是草。

(3)大量猎狐后,鼠、兔由于天敌减少而大量繁殖;由于鹰和狐都以兔和鼠为食,如果大量捕食狐,那么在一定时间内,鹰的数量会因食物的增加而增加。

(4)生态系统中的有毒物质会沿食物链不断积累,因此营养级别最高的生物,其体内积累的有毒物质会最多;在该生态系统中鹰所处的营养级别最高,其体内有毒物质含量会最高。

(5)在生态系统中,能量沿着食物链传递的过程中是逐级递减的,因此越往食物链的末端,能量越少,故能量金字塔中甲、乙、丙、丁别代表鹰、蛇、鼠、草,故甲对应的生物是鹰,丙对应的生物是鼠。

故答案为:(1)分解者;5。

(2)多;草。

(3)增加。

(4)鹰。

(5)鹰;鼠。

【点评】综合考查生态系统中各知识点,多以识图题或是材料题的形式出现。难度一般。