名师导学——第2章 生物与环境单元自测题

文档属性

| 名称 | 名师导学——第2章 生物与环境单元自测题 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 545.0KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 浙教版 | ||

| 科目 | 科学 | ||

| 更新时间 | 2013-01-19 14:25:10 | ||

图片预览

文档简介

单元自测题

一、选择题(每小题2分,共42分)

1.温州江心屿是国家4A级旅游风景区,岛上有榕树、樟树、蕨类植物、水生植物及其他多种生物。江心屿上的所有生物构成 ( )

A.种群 B.群落 C.生态系统 D.植被

2.提倡一对夫妇只生一个孩子,从种群特征看,这种措施直接调节 ( )

A.种群密度 B性别比 C.出生率 D.年龄结构

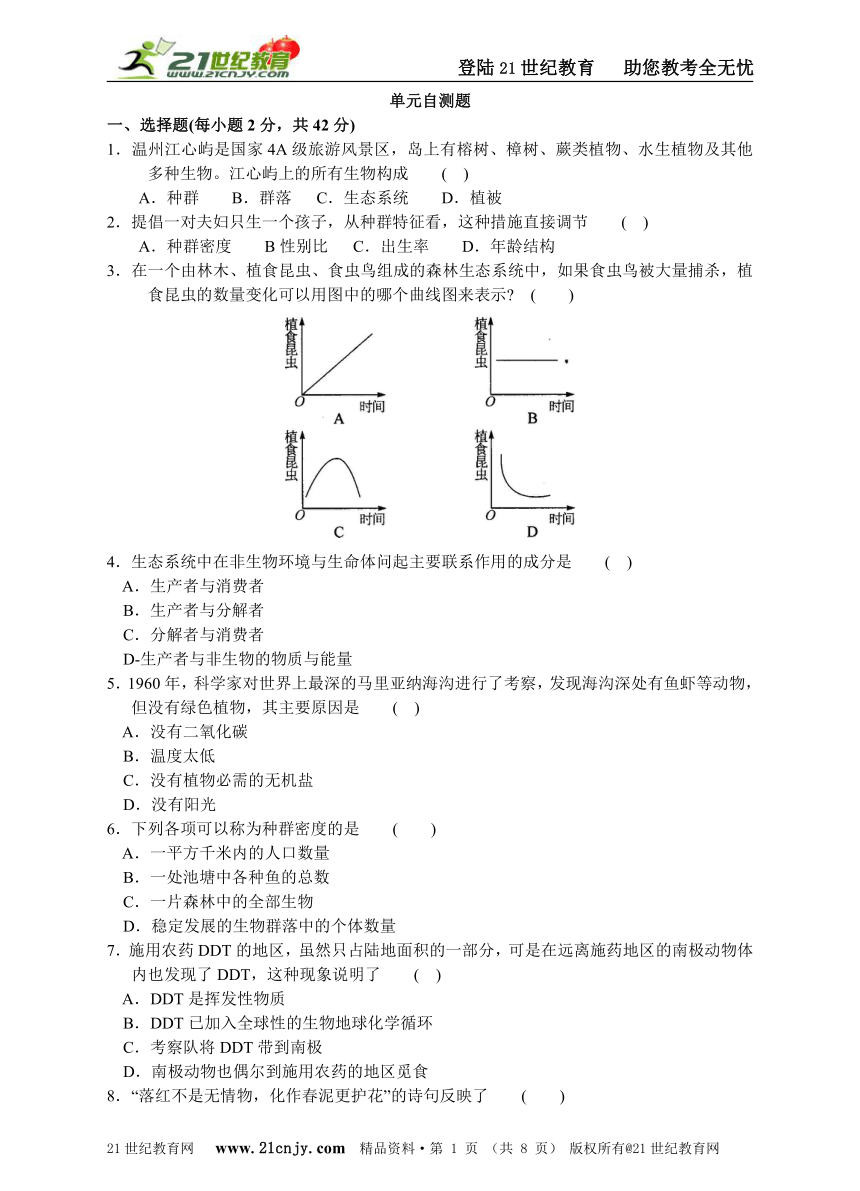

3.在一个由林木、植食昆虫、食虫鸟组成的森林生态系统中,如果食虫鸟被大量捕杀,植食昆虫的数量变化可以用图中的哪个曲线图来表示? ( )

4.生态系统中在非生物环境与生命体问起主要联系作用的成分是 ( )

A.生产者与消费者

B.生产者与分解者

C.分解者与消费者

D-生产者与非生物的物质与能量

5.1960年,科学家对世界上最深的马里亚纳海沟进行了考察,发现海沟深处有鱼虾等动物,但没有绿色植物,其主要原因是 ( )

A.没有二氧化碳

B.温度太低

C.没有植物必需的无机盐

D.没有阳光

6.下列各项可以称为种群密度的是 ( )

A.一平方千米内的人口数量

B.一处池塘中各种鱼的总数

C.一片森林中的全部生物

D.稳定发展的生物群落中的个体数量

7.施用农药DDT的地区,虽然只占陆地面积的一部分,可是在远离施药地区的南极动物体内也发现了DDT,这种现象说明了 ( )

A.DDT是挥发性物质

B.DDT已加入全球性的生物地球化学循环

C.考察队将DDT带到南极

D.南极动物也偶尔到施用农药的地区觅食

8.“落红不是无情物,化作春泥更护花”的诗句反映了 ( )

A.生态系统中能量流动的单向性和不可逆性

B.生态系统中的物质循环

C.生物与环境相互依存、相互制约的关系

D.生态系统中生物与食物链间的关系

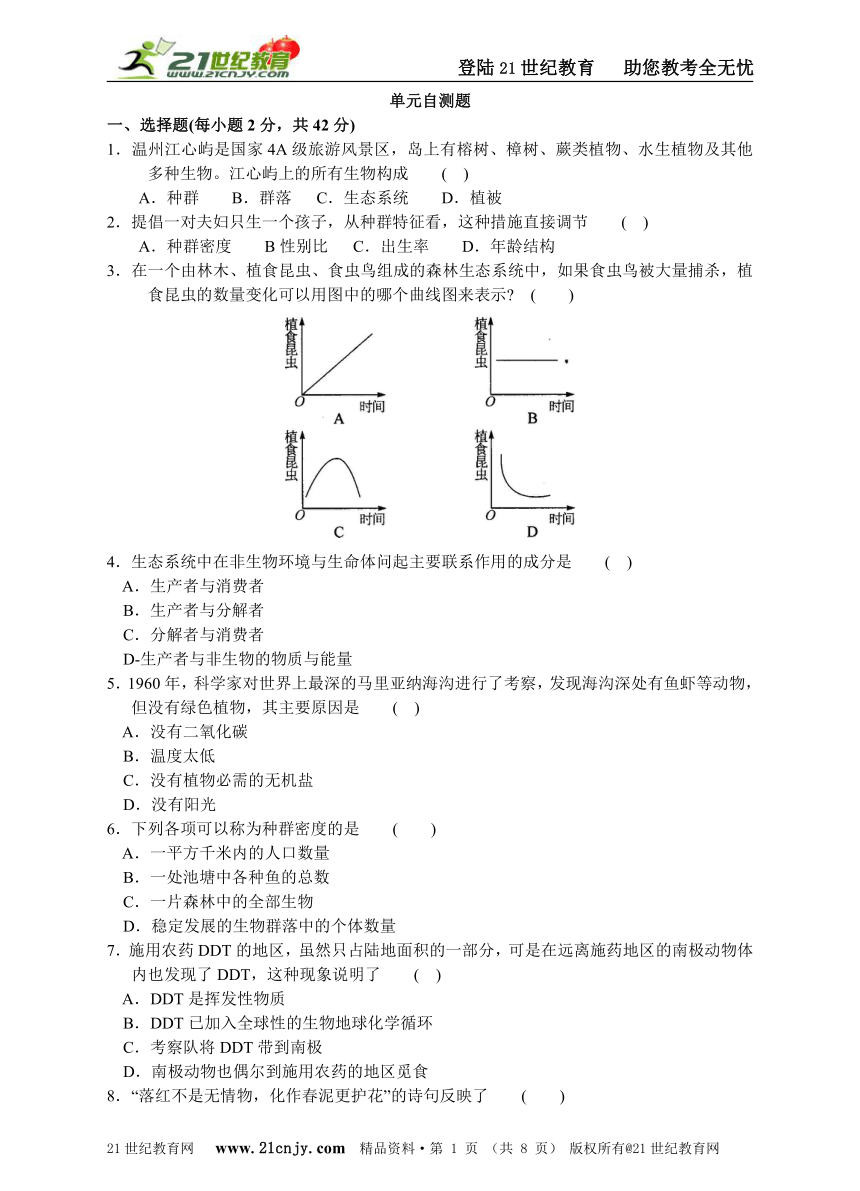

9.如图为三个国家人口的出生率、死亡率及人口增长率的比较图,下列叙述正确的是 ( )

A.死亡率降低最多的是瑞典

B.1960年的出生率斯里兰卡最高

C.瑞典的人口数在减少中

D.1960年后人口增长率墨西哥最高

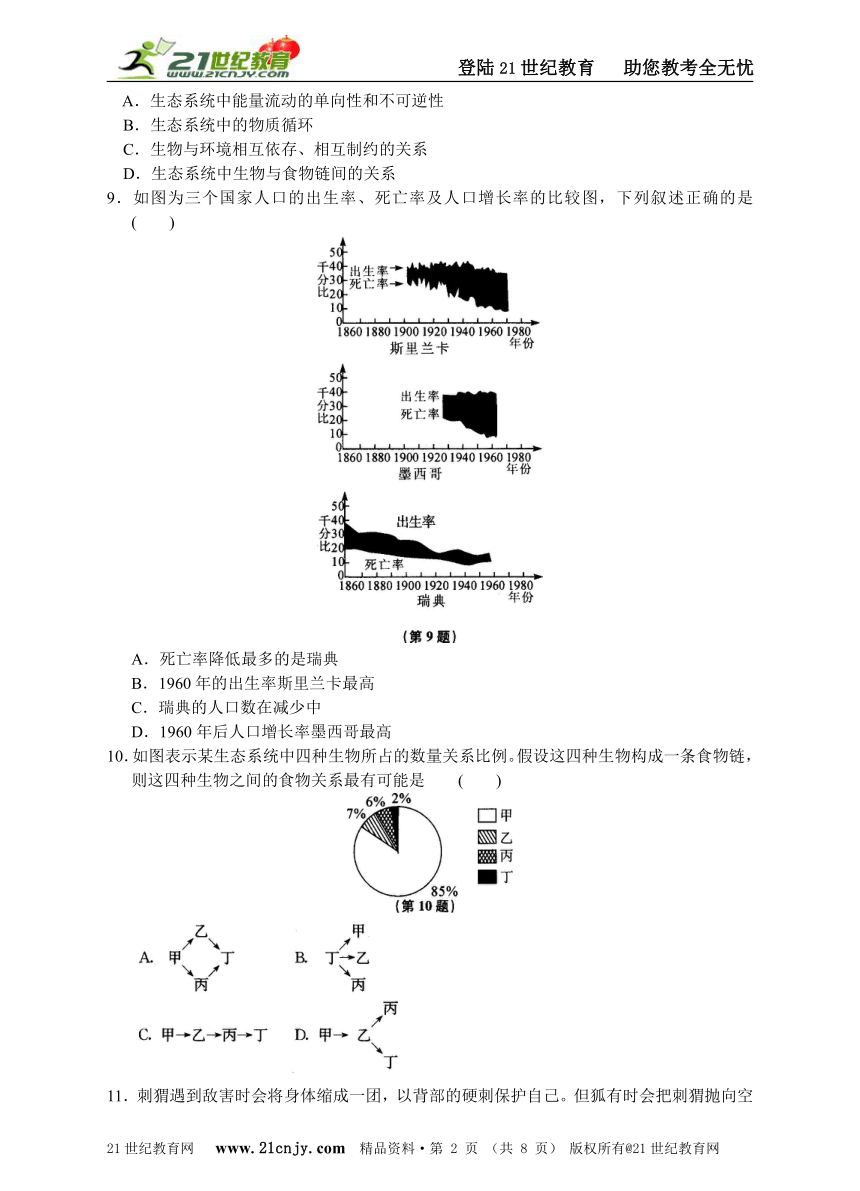

10.如图表示某生态系统中四种生物所占的数量关系比例。假设这四种生物构成一条食物链,则这四种生物之间的食物关系最有可能是 ( )

11.刺猬遇到敌害时会将身体缩成一团,以背部的硬刺保护自己。但狐有时会把刺猬抛向空中,待其落地伸展躯体的刹那,咬住其无刺的腹部而将它吃掉。这个例子说明 ( )

A.适应的普遍性 B.适应的相对性 C适应的多样性 D.生存在于竞争

12.黏虫在麦田里大量繁殖,造成小麦严重减产,引 起该农田生态平衡失调的原因可能是 ( )

A.青蛙大量被捕捉,破坏了食物链

B.大量清除杂草

C.大量捕杀田鼠

D.大量捕杀黄鼬

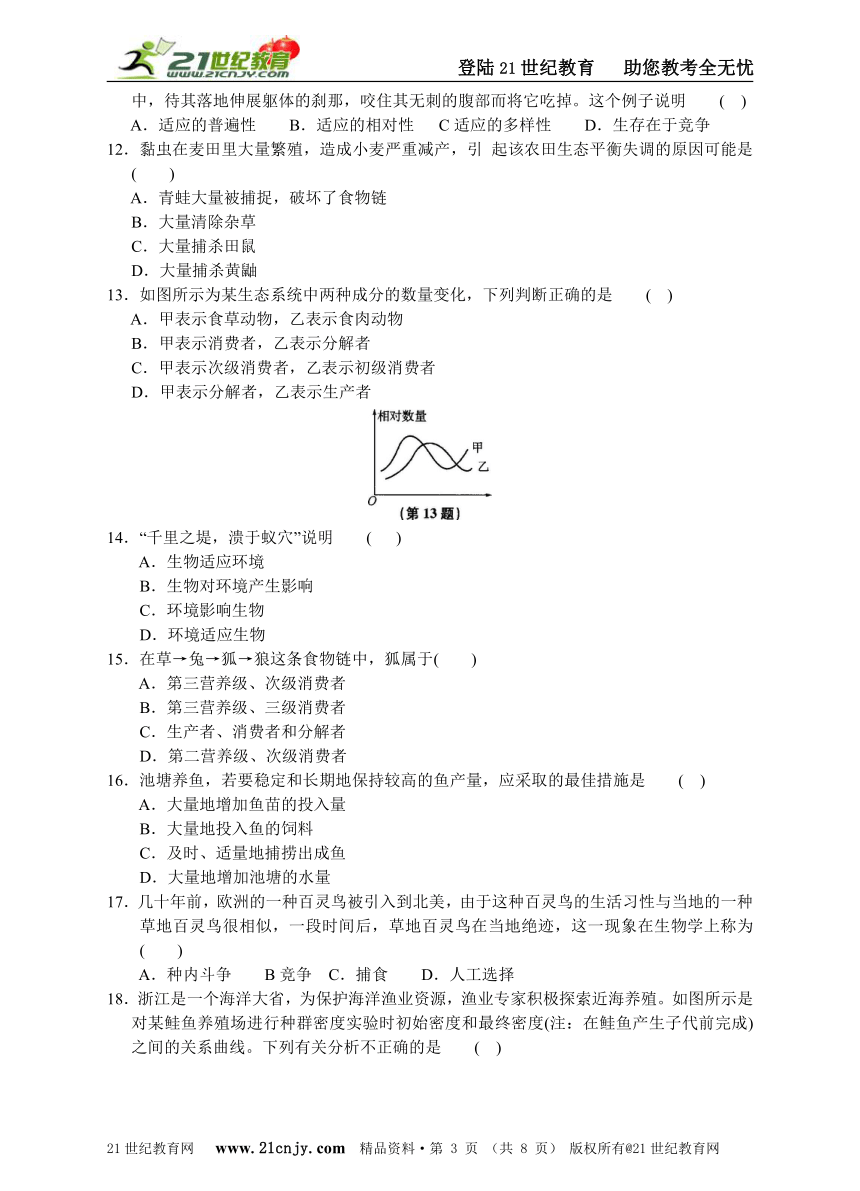

13.如图所示为某生态系统中两种成分的数量变化,下列判断正确的是 ( )

A.甲表示食草动物,乙表示食肉动物

B.甲表示消费者,乙表示分解者

C.甲表示次级消费者,乙表示初级消费者

D.甲表示分解者,乙表示生产者

14.“千里之堤,溃于蚁穴”说明 ( )

A.生物适应环境

B.生物对环境产生影响

C.环境影响生物

D.环境适应生物

15.在草→兔→狐→狼这条食物链中,狐属于( )

A.第三营养级、次级消费者

B.第三营养级、三级消费者

C.生产者、消费者和分解者

D.第二营养级、次级消费者

16.池塘养鱼,若要稳定和长期地保持较高的鱼产量,应采取的最佳措施是 ( )

A.大量地增加鱼苗的投入量

B.大量地投入鱼的饲料

C.及时、适量地捕捞出成鱼

D.大量地增加池塘的水量

17.几十年前,欧洲的一种百灵鸟被引入到北美,由于这种百灵鸟的生活习性与当地的一种草地百灵鸟很相似,一段时间后,草地百灵鸟在当地绝迹,这一现象在生物学上称为 ( )

A.种内斗争 B竞争 C.捕食 D.人工选择

18.浙江是一个海洋大省,为保护海洋渔业资源,渔业专家积极探索近海养殖。如图所示是对某鲑鱼养殖场进行种群密度实验时初始密度和最终密度(注:在鲑鱼产生子代前完成)之间的关系曲线。下列有关分析不正确的是 ( )

A.鲑鱼放养密度相对量小于l.0时,鲑鱼的成活率较高

B.最终鲑鱼密度相对量趋向平衡是由于鲑鱼的出生率和死亡率较为接近

C.鲑鱼养殖时,过高的放养密度会引起高死亡率

D.最终鲑鱼密度相对量在1.0左右的原因是一定环境的空间和资源是有限的

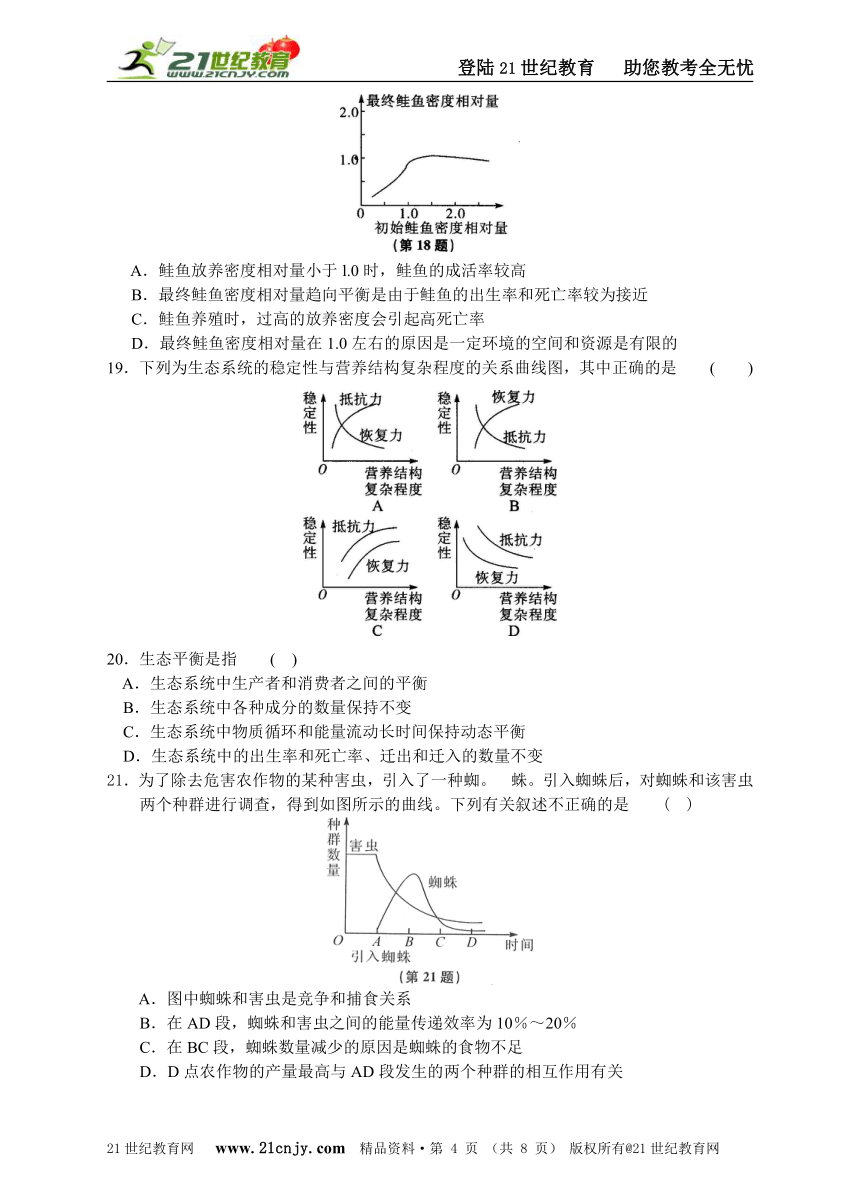

19.下列为生态系统的稳定性与营养结构复杂程度的关系曲线图,其中正确的是 ( )

20.生态平衡是指 ( )

A.生态系统中生产者和消费者之间的平衡

B.生态系统中各种成分的数量保持不变

C.生态系统中物质循环和能量流动长时间保持动态平衡

D.生态系统中的出生率和死亡率、迁出和迁入的数量不变

21.为了除去危害农作物的某种害虫,引入了一种蜘。 蛛。引入蜘蛛后,对蜘蛛和该害虫两个种群进行调查,得到如图所示的曲线。下列有关叙述不正确的是 ( )

A.图中蜘蛛和害虫是竞争和捕食关系

B.在AD段,蜘蛛和害虫之间的能量传递效率为10%~20%

C.在BC段,蜘蛛数量减少的原因是蜘蛛的食物不足

D.D点农作物的产量最高与AD段发生的两个种群的相互作用有关

二、填空题(第28题6分,其余每空2分,共58分)

22.在生物与环境相互作用的漫长过程中,环境不断改变,影响着生物;生物也不断进化、适应并影响环境。请你分析下列生物与所处环境的关系,回答问题:

(1)“人间四月芳菲尽,山寺桃花始盛开”,这句话体现了生活和环境的关系是 。

(2)在沙漠地区植树造林可以防风固沙,这个事实体现的是 。

(3)“莲中通外直”,其地下茎和荷叶叶柄中有贯通的气腔,适宜 的池塘生态系统;沙棘的地下茎长度是地上部分高度的十多倍,适宜 的荒漠生态系统;家兔必须通过四肢来支撑身体和 以适应陆地生态系统。上述事例体现出的生物与环境的关系是 。

23.一种俗称水葫芦的生物疯狂肆虐我国南方江南农田,各地水域警报频传。l00年前作为花卉引入我国的水葫芦,如今却要投入巨资打捞。有关人士指出,小小水葫芦,折射出一个亟须警惕的生态安全大问题。据此回答下列问题:

(1)造成我国水葫芦灾难的原因是 ( )

A.生存环境的改变和破坏

B.掠夺式的开发和利用

C.外来物种侵入到缺少天敌的地区

D.环境污染

(2)上述事实说明,在引进水葫芦之前,该水域生态系统中各种生物之间的关系呈现 。引进水葫芦后,原有的生态平衡遭到破坏。

(3)上述事实给我们一个启示: 。

24.圆明园遗址公园是距北京市中心最近的、较为完善的湿地生态景观。这里生存着多种植物,如多种水草、荷、芦苇等;还生活着蝗虫、鱼类、蛙、野化的家猫等动物和一些营腐生生活的细菌和真菌等微生物。请回答以下问题:

(1)营腐生生活的细菌和真菌在生态系统中的成分是 。

(2)对动物类群进行解剖分析时,发现各类动物的消化道内容物如下表(√表示有此类残骸)。

消化道内容物

动物类群

植物

蝗虫

鱼类

蛙

鸟类

蝗虫

√

鱼类

√

蛙

√

√

鸟类

√

√

√

野化的家猫

√

√

√

根据表中所列关系,写出一条(野化的)家猫能得到能量最多的食物链: 。

(3)近年来,圆明园遗址公园为了改善水系景观,有计划地清除多种野生植物,扩大荷花等几种观赏植物的种植面积,此举对提高圆明园湿地生态系统的稳定性是 (填“有利”或“不利”)的

25.如图所示为鹞鹰对不同鸽群进行攻击时成功的概率。

(1)下列说法正确的是 ( )

A.单独的鸽子比在鸽群中的鸽子被抓住的概率小

B.鹞鹰攻击较大的鸽群时更容易成功

C.鹞鹰只攻击单独的鸽子

D.鹞鹰攻击成功的概率与鸽群数量成反比

(2)这种变化体现了种群中各生物间的 关系。

26.如图是处于平衡状态的某草原生态系统的食物网。请据图回答下面的问题。

(1)该图是一个简单的食物网,共有 二条食物链。写出其中最长的一条食物链 。

(2)从该生态系统的成分看,草属于 ,狼属于 。

(3)图中的昆虫和鹿之间是 关系,而猫头鹰和蛇是 关系。

(4)由于人们连续地围捕狼,使 大量繁殖,结果草原植物受到破坏。停止围捕几年后,狼的数量逐渐增多,该生态系统又恢复平衡。这说明生态系统具有 能力。

27.某科学兴趣小组做生态系统及其稳定性的探究实验,请你共同参与:

【探究目的】初步学会观察和研究人工生态系统。

【实验材料】带瓶塞的透明玻璃瓶、凡士林、金鱼藻、绿萍、虾、螺蛳、细沙、河水、不透光的盒子。实验装置如图所示(将A、B瓶置于有光条件下,C瓶用不透光的盒子罩住)。

请回答问题:

(1)请你针对“光对生态系统的稳定性有影响吗”这个问题做出假设: 。

(2)对(1)所提出的问题,应选择 瓶与B瓶进行对照实验。

(3)在生态系统中,能量流动一般是从生产者固定 开始的。

(4)在A、B、C三个生态瓶中,生态系统维持时间最长的是 瓶。

28.珠江三角洲的农民充分利用自然条件,建立了该地特有的蔗基鱼塘和桑基鱼塘,如图所示。请据图回答:

(1)这种人工生态系统最基本的生物因素是 。要使它长期稳定发展,除了有稳定的能量来源外,各类生物也要 。

(2)建立这一生态系统的目的是使生产者固定的能量 ;其能量利用率高的原因是其在营养结构上具有 的特点。

(3)蚕粪、蔗叶进入鱼塘经过 的作用又被桑基、蔗基所利用。

(4)概括地说,该生态系统功能的维持,取决于它的 。

单元自测题

1.B 2.C[解析:一对夫妇只生一个孩子,降低了出生率,无关于性别比和年龄结构,最终会调节种群密度,但直接调节的是出生率。] 3.C 4.B 5.D 6.A[解析:种群密度是指一定范围内的生物个体数。B、C中尽管有一定的范围,但是没有指明是同一物种的生物个体数,D中没有一定范围和同一种物种。] 7.B 8.B[解析:“落红”是指凋谢的花瓣,“化作春泥更护花’’说明花瓣被分解成无机物妻入到泥土被植物吸收利用,两者反映的是生态系譬中物质循环的现象。] 9.D[解析:死亡率降低要看最高值与最低值之差,人口减少时死亡率大于学专率,增长率大小则看出生率和死亡率的差值大小。J 10.A 11.B[解析:有措施保护自己,说明其具有适应性,但有时也会被吃掉,说明这种适应是相对的而不是绝对的。] 12.A l3.A l4.B 15.A l6.C[解析:保持一定的数量,使之有足够的空间和食物来生长,若数量过多会因种内斗争而消耗,故A不可取。B、D在一定程度上可取,但效果不明显且成本高。] 17.48 18.B l9.A 20.C[解析:平衡不是组成和数量上的保持不变,而是一个动态的过程,是一种相对的平衡,相对的不变。] 21.A[解析:在食物链农作物一害虫一蜘蛛中,由于蜘蛛捕食某种害虫,使害虫减少,农作物产量增加,按能量传递特点,害虫的能量有l0%~20%传递给蜘蛛。] 22.(1)环境影响生物(或温度影响生物) (2)生物影响环境 (3)缺氧干旱(或缺水)运动生物适应环境 23.(1)C (2)动态平衡状态 (3)人类的生产活动要遵循生态规律,不能盲目引进物种[解析:水葫芦是外来物种,由于没有天敌而大量繁殖,从而破坏原有的生态平衡,引起生态危机。此事件告诫我们,人类的活动要遵循相关的自然规律才行。] 24.(1)分解者(2)植物→鱼类→家猫 (3)不利 25.(1)D (2)互助 26.(1)7草类→昆虫→蛇→猫头鹰 (2)生产者 消费者 (3)竞争捕食 (4)兔、鹿 自动调节 27.(1)光对生态系统的稳定性有影响(或光对生态系统的稳定性无影响) (2)C (3)太阳能 (4)B 28.(1)生产者和分解者保持相对稳定 (2)流向对人类最有益的部分食物链短 (3)分解者 (4)生产者、消费者和分解者之间的物质循环和能量流动在较长时间内保持动态平衡[解析:(1)生产者和分解者是生态系统必须的生物因素,要稳定就要有能量来源和生物的相对稳定。(2)建立该生态系统的目的是为人类服务,能量在流动过程中是逐级递减的,食物链越短,所获得的能量越多。(3)粪便等要经分解者分解转化为无机物。(4)要维持生态系统,其物质循环和能量流动要保持平衡。]

一、选择题(每小题2分,共42分)

1.温州江心屿是国家4A级旅游风景区,岛上有榕树、樟树、蕨类植物、水生植物及其他多种生物。江心屿上的所有生物构成 ( )

A.种群 B.群落 C.生态系统 D.植被

2.提倡一对夫妇只生一个孩子,从种群特征看,这种措施直接调节 ( )

A.种群密度 B性别比 C.出生率 D.年龄结构

3.在一个由林木、植食昆虫、食虫鸟组成的森林生态系统中,如果食虫鸟被大量捕杀,植食昆虫的数量变化可以用图中的哪个曲线图来表示? ( )

4.生态系统中在非生物环境与生命体问起主要联系作用的成分是 ( )

A.生产者与消费者

B.生产者与分解者

C.分解者与消费者

D-生产者与非生物的物质与能量

5.1960年,科学家对世界上最深的马里亚纳海沟进行了考察,发现海沟深处有鱼虾等动物,但没有绿色植物,其主要原因是 ( )

A.没有二氧化碳

B.温度太低

C.没有植物必需的无机盐

D.没有阳光

6.下列各项可以称为种群密度的是 ( )

A.一平方千米内的人口数量

B.一处池塘中各种鱼的总数

C.一片森林中的全部生物

D.稳定发展的生物群落中的个体数量

7.施用农药DDT的地区,虽然只占陆地面积的一部分,可是在远离施药地区的南极动物体内也发现了DDT,这种现象说明了 ( )

A.DDT是挥发性物质

B.DDT已加入全球性的生物地球化学循环

C.考察队将DDT带到南极

D.南极动物也偶尔到施用农药的地区觅食

8.“落红不是无情物,化作春泥更护花”的诗句反映了 ( )

A.生态系统中能量流动的单向性和不可逆性

B.生态系统中的物质循环

C.生物与环境相互依存、相互制约的关系

D.生态系统中生物与食物链间的关系

9.如图为三个国家人口的出生率、死亡率及人口增长率的比较图,下列叙述正确的是 ( )

A.死亡率降低最多的是瑞典

B.1960年的出生率斯里兰卡最高

C.瑞典的人口数在减少中

D.1960年后人口增长率墨西哥最高

10.如图表示某生态系统中四种生物所占的数量关系比例。假设这四种生物构成一条食物链,则这四种生物之间的食物关系最有可能是 ( )

11.刺猬遇到敌害时会将身体缩成一团,以背部的硬刺保护自己。但狐有时会把刺猬抛向空中,待其落地伸展躯体的刹那,咬住其无刺的腹部而将它吃掉。这个例子说明 ( )

A.适应的普遍性 B.适应的相对性 C适应的多样性 D.生存在于竞争

12.黏虫在麦田里大量繁殖,造成小麦严重减产,引 起该农田生态平衡失调的原因可能是 ( )

A.青蛙大量被捕捉,破坏了食物链

B.大量清除杂草

C.大量捕杀田鼠

D.大量捕杀黄鼬

13.如图所示为某生态系统中两种成分的数量变化,下列判断正确的是 ( )

A.甲表示食草动物,乙表示食肉动物

B.甲表示消费者,乙表示分解者

C.甲表示次级消费者,乙表示初级消费者

D.甲表示分解者,乙表示生产者

14.“千里之堤,溃于蚁穴”说明 ( )

A.生物适应环境

B.生物对环境产生影响

C.环境影响生物

D.环境适应生物

15.在草→兔→狐→狼这条食物链中,狐属于( )

A.第三营养级、次级消费者

B.第三营养级、三级消费者

C.生产者、消费者和分解者

D.第二营养级、次级消费者

16.池塘养鱼,若要稳定和长期地保持较高的鱼产量,应采取的最佳措施是 ( )

A.大量地增加鱼苗的投入量

B.大量地投入鱼的饲料

C.及时、适量地捕捞出成鱼

D.大量地增加池塘的水量

17.几十年前,欧洲的一种百灵鸟被引入到北美,由于这种百灵鸟的生活习性与当地的一种草地百灵鸟很相似,一段时间后,草地百灵鸟在当地绝迹,这一现象在生物学上称为 ( )

A.种内斗争 B竞争 C.捕食 D.人工选择

18.浙江是一个海洋大省,为保护海洋渔业资源,渔业专家积极探索近海养殖。如图所示是对某鲑鱼养殖场进行种群密度实验时初始密度和最终密度(注:在鲑鱼产生子代前完成)之间的关系曲线。下列有关分析不正确的是 ( )

A.鲑鱼放养密度相对量小于l.0时,鲑鱼的成活率较高

B.最终鲑鱼密度相对量趋向平衡是由于鲑鱼的出生率和死亡率较为接近

C.鲑鱼养殖时,过高的放养密度会引起高死亡率

D.最终鲑鱼密度相对量在1.0左右的原因是一定环境的空间和资源是有限的

19.下列为生态系统的稳定性与营养结构复杂程度的关系曲线图,其中正确的是 ( )

20.生态平衡是指 ( )

A.生态系统中生产者和消费者之间的平衡

B.生态系统中各种成分的数量保持不变

C.生态系统中物质循环和能量流动长时间保持动态平衡

D.生态系统中的出生率和死亡率、迁出和迁入的数量不变

21.为了除去危害农作物的某种害虫,引入了一种蜘。 蛛。引入蜘蛛后,对蜘蛛和该害虫两个种群进行调查,得到如图所示的曲线。下列有关叙述不正确的是 ( )

A.图中蜘蛛和害虫是竞争和捕食关系

B.在AD段,蜘蛛和害虫之间的能量传递效率为10%~20%

C.在BC段,蜘蛛数量减少的原因是蜘蛛的食物不足

D.D点农作物的产量最高与AD段发生的两个种群的相互作用有关

二、填空题(第28题6分,其余每空2分,共58分)

22.在生物与环境相互作用的漫长过程中,环境不断改变,影响着生物;生物也不断进化、适应并影响环境。请你分析下列生物与所处环境的关系,回答问题:

(1)“人间四月芳菲尽,山寺桃花始盛开”,这句话体现了生活和环境的关系是 。

(2)在沙漠地区植树造林可以防风固沙,这个事实体现的是 。

(3)“莲中通外直”,其地下茎和荷叶叶柄中有贯通的气腔,适宜 的池塘生态系统;沙棘的地下茎长度是地上部分高度的十多倍,适宜 的荒漠生态系统;家兔必须通过四肢来支撑身体和 以适应陆地生态系统。上述事例体现出的生物与环境的关系是 。

23.一种俗称水葫芦的生物疯狂肆虐我国南方江南农田,各地水域警报频传。l00年前作为花卉引入我国的水葫芦,如今却要投入巨资打捞。有关人士指出,小小水葫芦,折射出一个亟须警惕的生态安全大问题。据此回答下列问题:

(1)造成我国水葫芦灾难的原因是 ( )

A.生存环境的改变和破坏

B.掠夺式的开发和利用

C.外来物种侵入到缺少天敌的地区

D.环境污染

(2)上述事实说明,在引进水葫芦之前,该水域生态系统中各种生物之间的关系呈现 。引进水葫芦后,原有的生态平衡遭到破坏。

(3)上述事实给我们一个启示: 。

24.圆明园遗址公园是距北京市中心最近的、较为完善的湿地生态景观。这里生存着多种植物,如多种水草、荷、芦苇等;还生活着蝗虫、鱼类、蛙、野化的家猫等动物和一些营腐生生活的细菌和真菌等微生物。请回答以下问题:

(1)营腐生生活的细菌和真菌在生态系统中的成分是 。

(2)对动物类群进行解剖分析时,发现各类动物的消化道内容物如下表(√表示有此类残骸)。

消化道内容物

动物类群

植物

蝗虫

鱼类

蛙

鸟类

蝗虫

√

鱼类

√

蛙

√

√

鸟类

√

√

√

野化的家猫

√

√

√

根据表中所列关系,写出一条(野化的)家猫能得到能量最多的食物链: 。

(3)近年来,圆明园遗址公园为了改善水系景观,有计划地清除多种野生植物,扩大荷花等几种观赏植物的种植面积,此举对提高圆明园湿地生态系统的稳定性是 (填“有利”或“不利”)的

25.如图所示为鹞鹰对不同鸽群进行攻击时成功的概率。

(1)下列说法正确的是 ( )

A.单独的鸽子比在鸽群中的鸽子被抓住的概率小

B.鹞鹰攻击较大的鸽群时更容易成功

C.鹞鹰只攻击单独的鸽子

D.鹞鹰攻击成功的概率与鸽群数量成反比

(2)这种变化体现了种群中各生物间的 关系。

26.如图是处于平衡状态的某草原生态系统的食物网。请据图回答下面的问题。

(1)该图是一个简单的食物网,共有 二条食物链。写出其中最长的一条食物链 。

(2)从该生态系统的成分看,草属于 ,狼属于 。

(3)图中的昆虫和鹿之间是 关系,而猫头鹰和蛇是 关系。

(4)由于人们连续地围捕狼,使 大量繁殖,结果草原植物受到破坏。停止围捕几年后,狼的数量逐渐增多,该生态系统又恢复平衡。这说明生态系统具有 能力。

27.某科学兴趣小组做生态系统及其稳定性的探究实验,请你共同参与:

【探究目的】初步学会观察和研究人工生态系统。

【实验材料】带瓶塞的透明玻璃瓶、凡士林、金鱼藻、绿萍、虾、螺蛳、细沙、河水、不透光的盒子。实验装置如图所示(将A、B瓶置于有光条件下,C瓶用不透光的盒子罩住)。

请回答问题:

(1)请你针对“光对生态系统的稳定性有影响吗”这个问题做出假设: 。

(2)对(1)所提出的问题,应选择 瓶与B瓶进行对照实验。

(3)在生态系统中,能量流动一般是从生产者固定 开始的。

(4)在A、B、C三个生态瓶中,生态系统维持时间最长的是 瓶。

28.珠江三角洲的农民充分利用自然条件,建立了该地特有的蔗基鱼塘和桑基鱼塘,如图所示。请据图回答:

(1)这种人工生态系统最基本的生物因素是 。要使它长期稳定发展,除了有稳定的能量来源外,各类生物也要 。

(2)建立这一生态系统的目的是使生产者固定的能量 ;其能量利用率高的原因是其在营养结构上具有 的特点。

(3)蚕粪、蔗叶进入鱼塘经过 的作用又被桑基、蔗基所利用。

(4)概括地说,该生态系统功能的维持,取决于它的 。

单元自测题

1.B 2.C[解析:一对夫妇只生一个孩子,降低了出生率,无关于性别比和年龄结构,最终会调节种群密度,但直接调节的是出生率。] 3.C 4.B 5.D 6.A[解析:种群密度是指一定范围内的生物个体数。B、C中尽管有一定的范围,但是没有指明是同一物种的生物个体数,D中没有一定范围和同一种物种。] 7.B 8.B[解析:“落红”是指凋谢的花瓣,“化作春泥更护花’’说明花瓣被分解成无机物妻入到泥土被植物吸收利用,两者反映的是生态系譬中物质循环的现象。] 9.D[解析:死亡率降低要看最高值与最低值之差,人口减少时死亡率大于学专率,增长率大小则看出生率和死亡率的差值大小。J 10.A 11.B[解析:有措施保护自己,说明其具有适应性,但有时也会被吃掉,说明这种适应是相对的而不是绝对的。] 12.A l3.A l4.B 15.A l6.C[解析:保持一定的数量,使之有足够的空间和食物来生长,若数量过多会因种内斗争而消耗,故A不可取。B、D在一定程度上可取,但效果不明显且成本高。] 17.48 18.B l9.A 20.C[解析:平衡不是组成和数量上的保持不变,而是一个动态的过程,是一种相对的平衡,相对的不变。] 21.A[解析:在食物链农作物一害虫一蜘蛛中,由于蜘蛛捕食某种害虫,使害虫减少,农作物产量增加,按能量传递特点,害虫的能量有l0%~20%传递给蜘蛛。] 22.(1)环境影响生物(或温度影响生物) (2)生物影响环境 (3)缺氧干旱(或缺水)运动生物适应环境 23.(1)C (2)动态平衡状态 (3)人类的生产活动要遵循生态规律,不能盲目引进物种[解析:水葫芦是外来物种,由于没有天敌而大量繁殖,从而破坏原有的生态平衡,引起生态危机。此事件告诫我们,人类的活动要遵循相关的自然规律才行。] 24.(1)分解者(2)植物→鱼类→家猫 (3)不利 25.(1)D (2)互助 26.(1)7草类→昆虫→蛇→猫头鹰 (2)生产者 消费者 (3)竞争捕食 (4)兔、鹿 自动调节 27.(1)光对生态系统的稳定性有影响(或光对生态系统的稳定性无影响) (2)C (3)太阳能 (4)B 28.(1)生产者和分解者保持相对稳定 (2)流向对人类最有益的部分食物链短 (3)分解者 (4)生产者、消费者和分解者之间的物质循环和能量流动在较长时间内保持动态平衡[解析:(1)生产者和分解者是生态系统必须的生物因素,要稳定就要有能量来源和生物的相对稳定。(2)建立该生态系统的目的是为人类服务,能量在流动过程中是逐级递减的,食物链越短,所获得的能量越多。(3)粪便等要经分解者分解转化为无机物。(4)要维持生态系统,其物质循环和能量流动要保持平衡。]

同课章节目录

- 第1章 演化的自然

- 第 1 节 人类对宇宙的认识

- 第 2 节 太阳系的形成和恒星的演化

- 第 3 节 地球的演化和生命的起源

- 第 4 节 生物的进化

- 第 5 节 遗传与进化

- 第2章 生物与环境

- 第 1 节 生物与环境的相互关系

- 第 2 节 种群

- 第 3 节 生物群落

- 第 4 节 生态系统的结构和功能

- 第 5 节 生态系统的稳定性

- 第3章 人的健康

- 第 1 节 健康

- 第 2 节 来自微生物的威胁

- 第 3 节 身体的防卫

- 第 4 节 非传染性疾病

- 第 5 节 人的运动系统和保健

- 第 6 节 健康生活

- 第4章 可持续发展

- 第 1 节 人类发展与环境问题

- 第 2 节 能源及其利用

- 第 3 节 低碳生活

- 第 4 节 实现可持续发展

- 研究性学习课题

- 一 调查人类对宇宙的认识

- 二 调查人群中的遗传病—色盲

- 三 探究影响鼠妇分布的环境因素

- 四 调查心血管疾病情况

- 五 调查本地区能源及其消耗情况