济南版生物七年级下册 3.2.1人体与外界的气体交换教案

文档属性

| 名称 | 济南版生物七年级下册 3.2.1人体与外界的气体交换教案 |

|

|

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 1.5MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 济南版 | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2022-04-14 09:14:29 | ||

图片预览

文档简介

人体与外界的气体交换

第2课时

课型:新授课

教学目标:

知识目标

阐明气体交换的原理。

概述肺泡内和组织内的气体交换过程。(重点、难点)

能力目标

通过实验“比较人体呼出的气体与空气的差别”,培养学生的观察能力、动手操作能力和思维能力。

通过归纳呼吸的全过程,培养学生的概括能力。

情感、态度与价值观目标

通过分组实验及讨论活动,培养学生自主学习的意识、科学探究的素养。使学生学会相互协作。

教法和学法指导:

本节课采用“教为主导、学为主体”的教学方法,促进学生知识、技能和生物科学素养的提高。“ 比较人体呼出的气体与空气的差别”的实验采用科学探究的方法,设置对照实验。通过甲丙和乙丁装置 ,观察澄清石灰水的浑浊现象和细木条的燃烧情况从而得出结论。对于肺泡内的气体交换和组织里的气体交换的学习,采用多媒体手段,课件、绘图与教材相结合的方式,使学生获得气体可以从高浓度向低浓度扩散的知识的感性认识,并采用对比记忆的方法实现了难点的突破。关于呼吸全过程所包括的四个环节,利用教学挂图并结合课件进行总结,便于学生理解和掌握。

学生实验过程中,教师加强引导,规范实验步骤,培养学生分析能力、观察能力和操作能力。通过课堂练习使知识得以巩固。

课前准备:

教具准备:烧杯、澄清石灰水、塑料管等实验用品、多媒体图片。

教学过程:

教学环节及时间安排 教师活动 学生活动 设计意图

复习提问3分钟 1.呼吸系统由哪些器官组成?主要器官是什么?2.肺有哪些特点适于气体交换?3.肺与外界环境的气体交换是怎样实的? 学生回忆并回答。 通过复习巩固知识。

创设情景 激发兴趣2分钟 导入新课: 我们每天不停地呼吸,我们呼吸的目的是什么?仅仅是肺需要氧吗?人体的每一个组织细胞,它们需要氧,所以氧气到达组织细胞,还有漫长的过程。这就是我们今天需要探究的知识。板书课题:第一节人体内的气体交换2 展示目标 学生思考回答。人体需要氧 不是 通过设疑激发学生探究新知识的兴趣,让学生积极进入课堂,并引入课题。

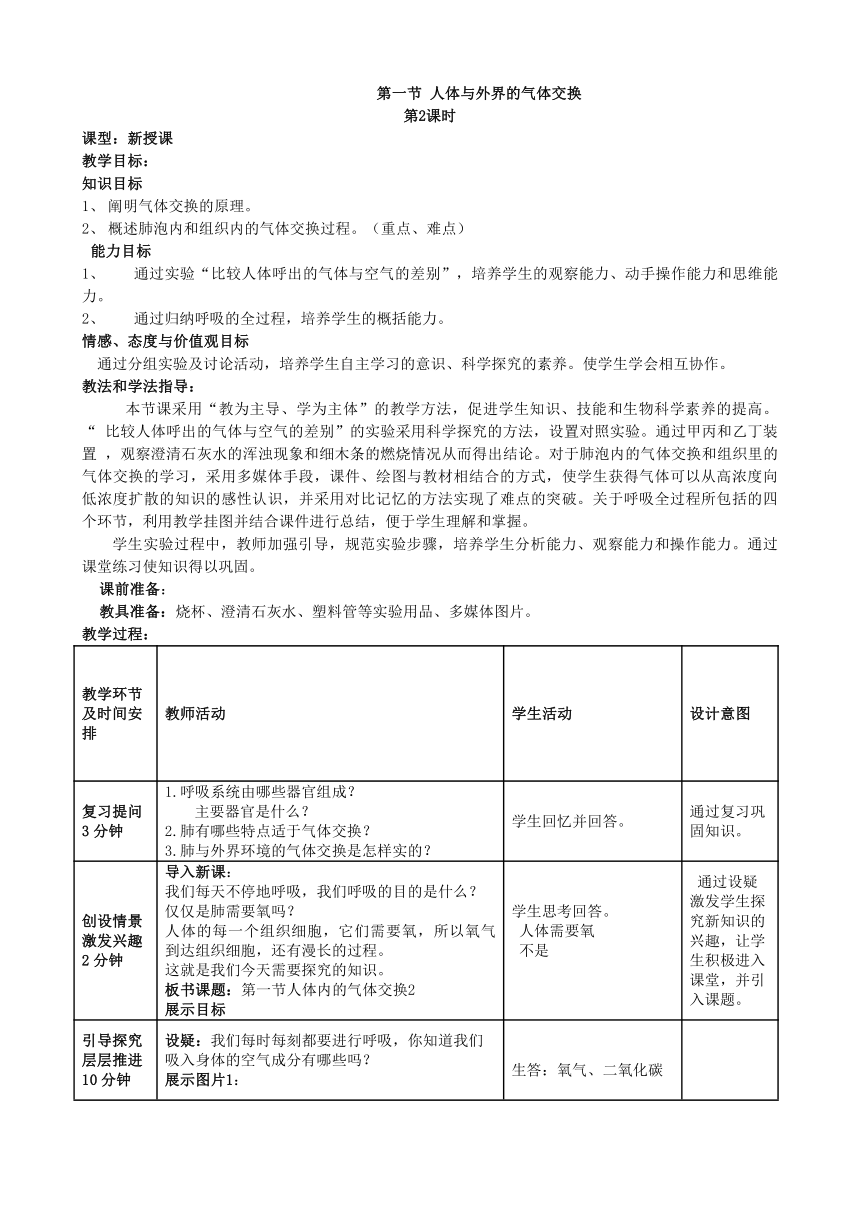

引导探究 层层推进10分钟 设疑:我们每时每刻都要进行呼吸,你知道我们吸入身体的空气成分有哪些吗?展示图片1: 生答:氧气、二氧化碳

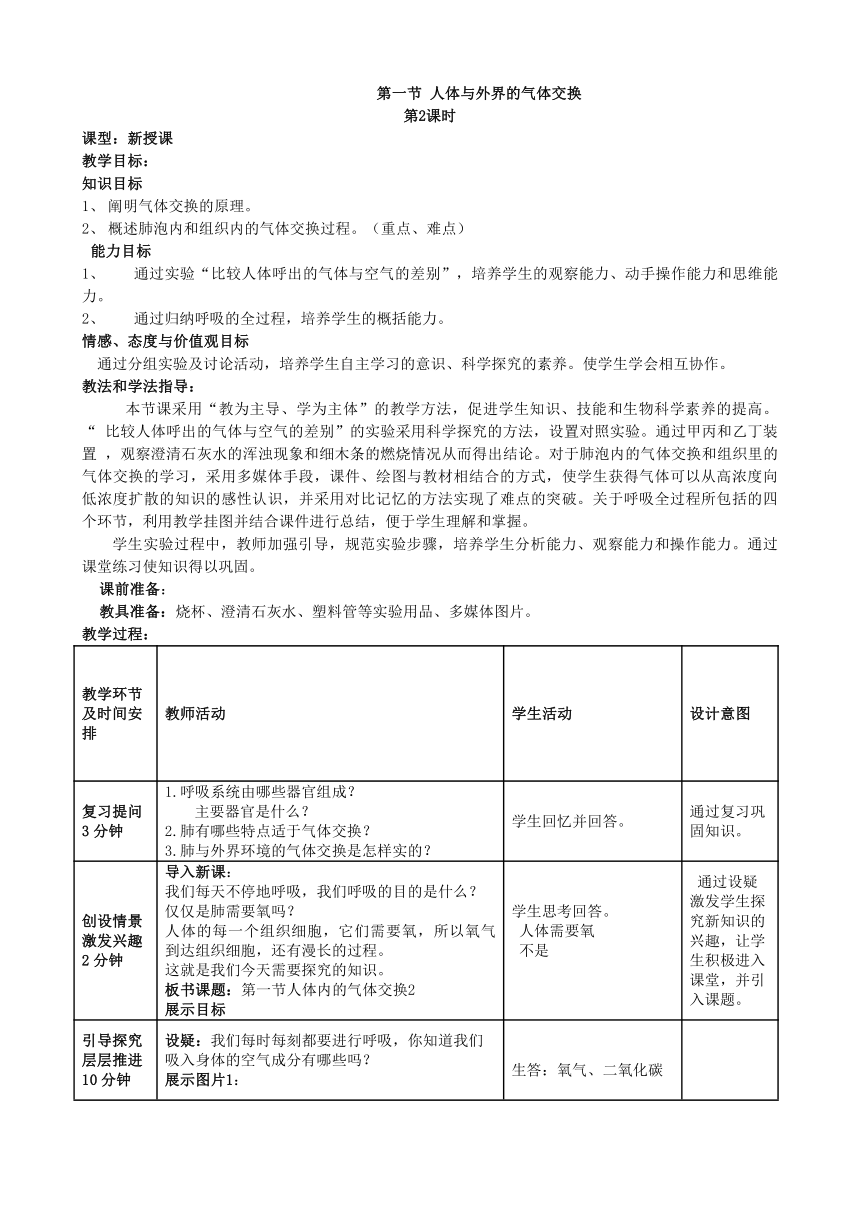

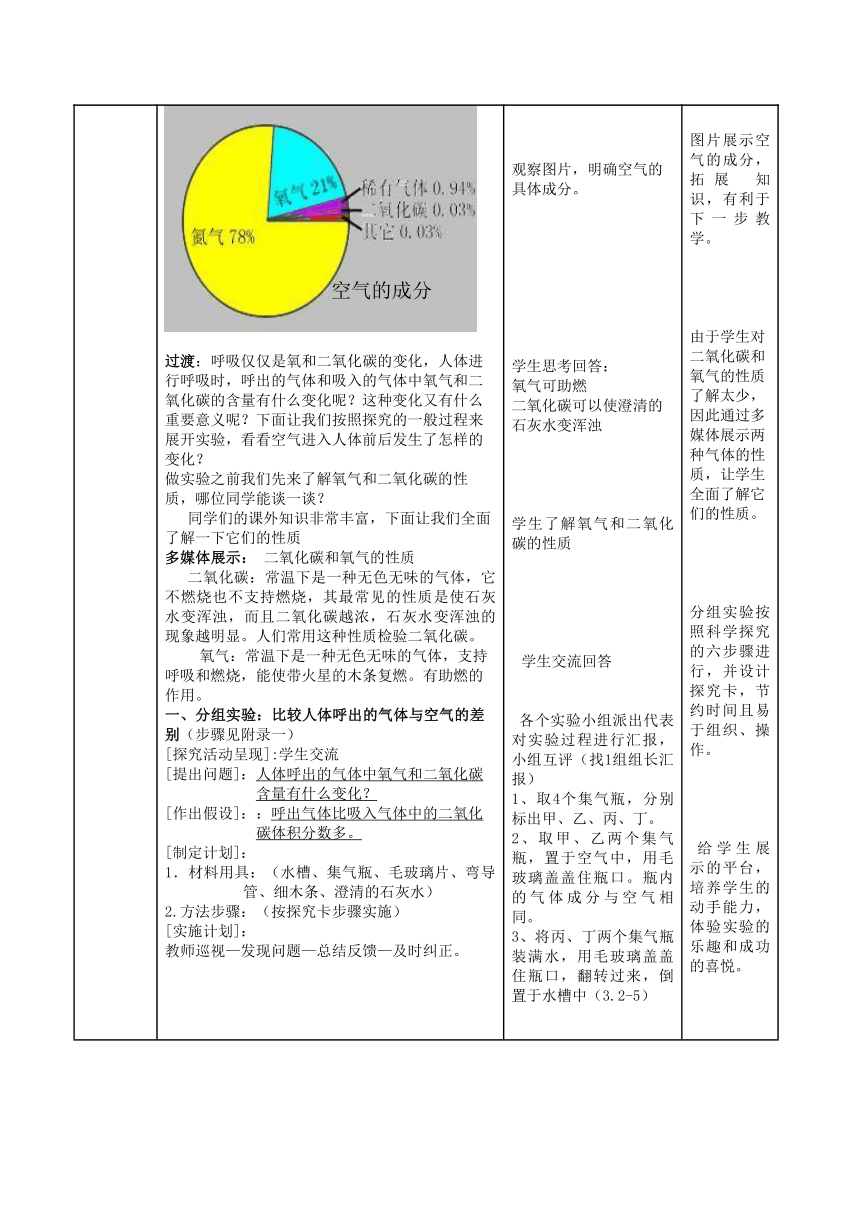

过渡:呼吸仅仅是氧和二氧化碳的变化,人体进行呼吸时,呼出的气体和吸入的气体中氧气和二氧化碳的含量有什么变化呢?这种变化又有什么重要意义呢?下面让我们按照探究的一般过程来展开实验,看看空气进入人体前后发生了怎样的变化?做实验之前我们先来了解氧气和二氧化碳的性质,哪位同学能谈一谈?同学们的课外知识非常丰富,下面让我们全面了解一下它们的性质多媒体展示: 二氧化碳和氧气的性质二氧化碳:常温下是一种无色无味的气体,它不燃烧也不支持燃烧,其最常见的性质是使石灰水变浑浊,而且二氧化碳越浓,石灰水变浑浊的现象越明显。人们常用这种性质检验二氧化碳。氧气:常温下是一种无色无味的气体,支持呼吸和燃烧,能使带火星的木条复燃。有助燃的作用。一、分组实验:比较人体呼出的气体与空气的差别(步骤见附录一)[探究活动呈现]:学生交流[提出问题]:人体呼出的气体中氧气和二氧化碳含量有什么变化?[作出假设]::呼出气体比吸入气体中的二氧化碳体积分数多。[制定计划]:1.材料用具:(水槽、集气瓶、毛玻璃片、弯导管、细木条、澄清的石灰水) 2.方法步骤:(按探究卡步骤实施) [实施计划]:教师巡视—发现问题—总结反馈—及时纠正。 观察图片,明确空气的具体成分。学生思考回答:氧气可助燃二氧化碳可以使澄清的石灰水变浑浊学生了解氧气和二氧化碳的性质 学生交流回答 各个实验小组派出代表对实验过程进行汇报,小组互评(找1组组长汇报)1、取4个集气瓶,分别标出甲、乙、丙、丁。2、取甲、乙两个集气瓶,置于空气中,用毛玻璃盖盖住瓶口。瓶内的气体成分与空气相同。3、将丙、丁两个集气瓶装满水,用毛玻璃盖盖住瓶口,翻转过来,倒置于水槽中(3.2-5) 图片展示空气的成分,拓展 知识,有利于下一步教学。 由于学生对二氧化碳和氧气的性质了解太少,因此通过多媒体展示两种气体的性质,让学生全面了解它们的性质。分组实验按照科学探究的六步骤进行,并设计探究卡,节约时间且易于组织、操作。 给学生展示的平台,培养学生的动手能力,体验实验的乐趣和成功的喜悦。

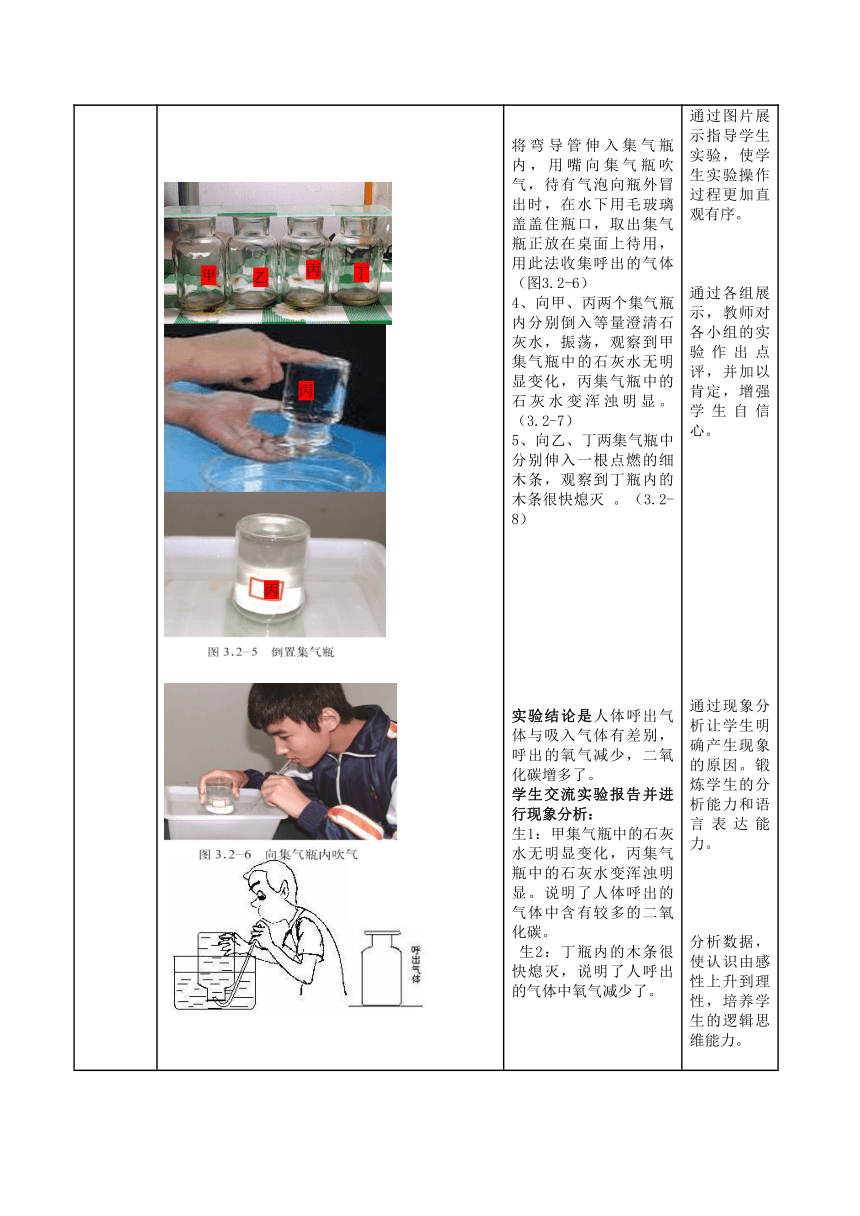

将弯导管伸入集气瓶内,用嘴向集气瓶吹气,待有气泡向瓶外冒出时,在水下用毛玻璃盖盖住瓶口,取出集气瓶正放在桌面上待用,用此法收集呼出的气体(图3.2-6) 4、向甲、丙两个集气瓶内分别倒入等量澄清石灰水,振荡,观察到甲集气瓶中的石灰水无明显变化,丙集气瓶中的石灰水变浑浊明显。(3.2-7)5、向乙、丁两集气瓶中分别伸入一根点燃的细木条,观察到丁瓶内的木条很快熄灭 。(3.2-8) 实验结论是人体呼出气体与吸入气体有差别,呼出的氧气减少,二氧化碳增多了。学生交流实验报告并进行现象分析:生1:甲集气瓶中的石灰水无明显变化,丙集气瓶中的石灰水变浑浊明显。说明了人体呼出的气体中含有较多的二氧化碳。 生2:丁瓶内的木条很快熄灭,说明了人呼出的气体中氧气减少了。 通过图片展示指导学生实验,使学生实验操作过程更加直观有序。通过各组展示,教师对各小组的实验作出点评,并加以肯定,增强学生自信心。通过现象分析让学生明确产生现象的原因。锻炼学生的分析能力和语言表达能力。分析数据,使认识由感性上升到理性,培养学生的逻辑思维能力。

实验过程中,教师分别点评各小组的现象记录,并及时鼓励学生。[得出结论]通过实验你得出了什么结论?[表达交流]【现象分析】(1)、甲、丙两个集气瓶内石灰水变化有何不同?这说明了什么问题?(2)、乙、丁两集气瓶中的细木条燃烧现象有何不同?这说明了什么问题?教师点拨:通过本实验我们知道了人呼吸前后氧和二氧化碳气体成分发生了很大的变化,这说明在人体内发生了气体交换。有关专家通过较为严格的测定,给我们一个比较准确的数值,请看3.2-9图表。 学生答:呼出气体中氧含量,少于吸入气体中的氧含量;呼出气体中的二氧化碳含量,多于吸入气体中的二氧化碳含量。

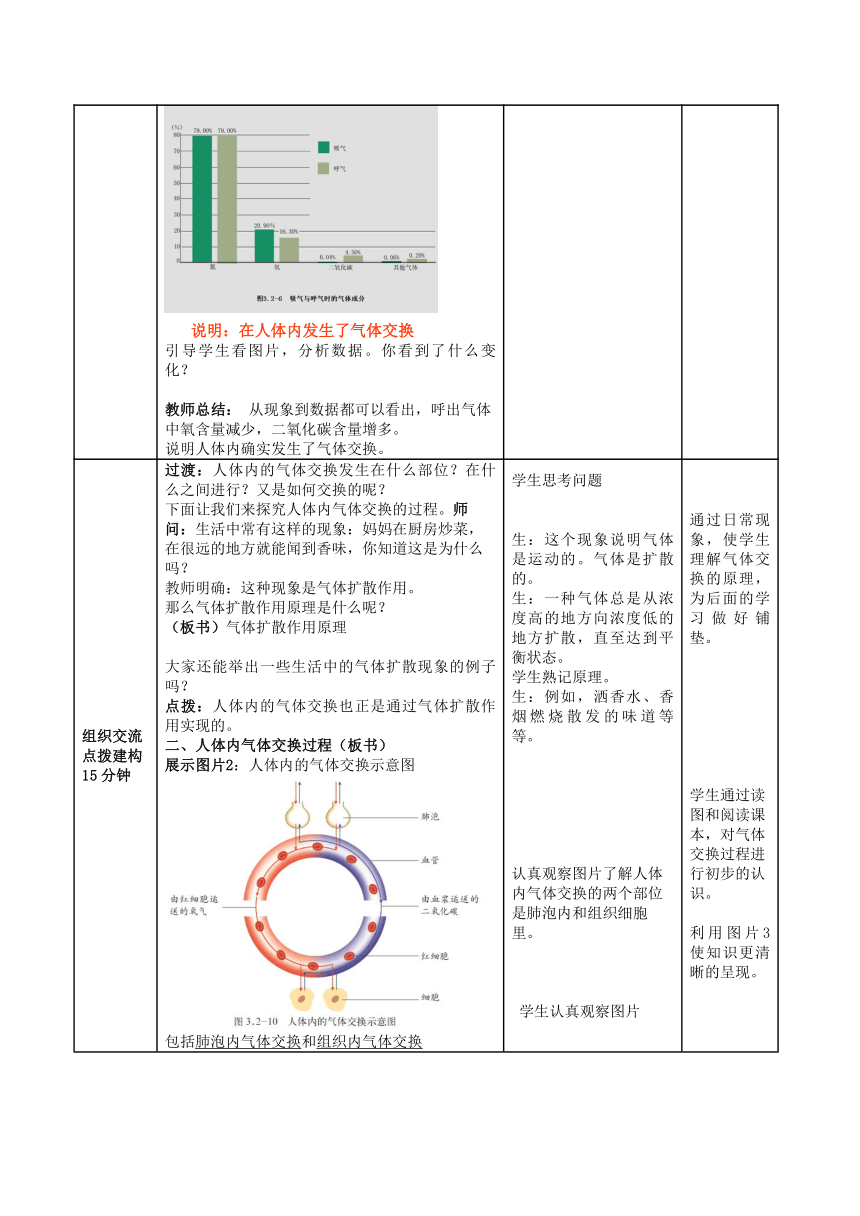

引导学生看图片,分析数据。你看到了什么变化?教师总结: 从现象到数据都可以看出,呼出气体中氧含量减少,二氧化碳含量增多。 说明人体内确实发生了气体交换。

组织交流 点拨建构15分钟 过渡:人体内的气体交换发生在什么部位?在什么之间进行?又是如何交换的呢?下面让我们来探究人体内气体交换的过程。师问:生活中常有这样的现象:妈妈在厨房炒菜,在很远的地方就能闻到香味,你知道这是为什么吗? 教师明确:这种现象是气体扩散作用。那么气体扩散作用原理是什么呢? (板书)气体扩散作用原理大家还能举出一些生活中的气体扩散现象的例子吗?点拨:人体内的气体交换也正是通过气体扩散作用实现的。二、人体内气体交换过程(板书)展示图片2:人体内的气体交换示意图 包括肺泡内气体交换和组织内气体交换 学生思考问题生:这个现象说明气体是运动的。气体是扩散的。生:一种气体总是从浓度高的地方向浓度低的地方扩散,直至达到平衡状态。学生熟记原理。生:例如,洒香水、香烟燃烧散发的味道等等。认真观察图片了解人体内气体交换的两个部位是肺泡内和组织细胞里。 学生认真观察图片 通过日常现象,使学生理解气体交换的原理,为后面的学习做好铺垫。学生通过读图和阅读课本,对气体交换过程进行初步的认识。利用图片3使知识更清晰的呈现。

知识点一:肺泡内气体交换肺泡内气体交换是怎么进行的呢?展示图片3:教师引导学生读图和阅读课本29页讨论:1、肺泡内气体交换指肺泡和什么之间进行的气体交换?2、图中肺泡周围的箭头表示什么?为什么这么扩散?为什么存在浓度差?氧哪儿去了?二氧化碳又来自哪里? 3、在交换中氧气和二氧化碳分别向什么方向扩散?4、经过气体交换后血液成分发生了怎样变化?教师点拨:当空气进入肺泡后,由于肺泡内的氧气含量高于血液中氧气的含量,血液中的二氧化碳含量高于肺泡内的二氧化碳含量,所以肺泡中的氧气通过扩散作用进入血液;血液中的二氧化碳扩散进入肺泡。因此,肺泡内的气体交换使血液中的氧气含量增多二氧化碳含量减少。这种含氧气丰富的血经血液循环到达身体各处。 (总结板书) 过渡:氧气从肺泡进入人体后,随着血液循环运到全身各处,当进入人体组织后又进行了一次气体交换。知识点二:组织内气体交换组织内气体交换是怎么进行的呢?请大家再看图片,同时讨论下列问题:展示图片4: 生1:肺泡与血液之间的气体交换生2:肺泡周围的箭头表示气体扩散方向。因为存在浓度差。因为肺泡内的氧气浓度高于血液中的氧浓度,所以氧气由肺泡扩散到血液中,最终到达组织细胞。组织细胞进行呼吸作用产生二氧化碳,随血液循环经过肺泡外的毛细血管,使血液中的二氧化碳的浓度高于肺泡内。生3:氧气扩散进入肺泡周围的毛细血管,二氧化碳扩散进入肺泡。生4:血液中氧气含量增多,二氧化碳含量减少。学生上台写出箭头分别代表的气体。由学生自己先据图分析组织里的气体交换的过程,再根据问题展开讨论。生1:组织细胞与血液之间的气体交换生2:血液中的氧气扩散到细胞里;细胞里产生的二氧化碳扩散到血液中。 生3:血液中二氧化碳含量增多,氧气含量减少。 生4:氧气最终到达组织细胞,组织细胞中的 通过巧妙提问,大大的提高学生的积极性。使学生充分参与, 为下一步讲解组织里的气体交换打下基础。通过教师适时点拨,帮助学生对抽象的知识加深理解,达到提升认识的目的。教师引导学生积极探索,认真思考,层层推进最终完善知识体系,优化学习方法,降低知识点的难度。培养了学生分析问题、解决问题的能力。

1、组织内气体交换指组织细胞和什么之间进行的气体交换?2、根据气体扩散的原理说出在组织里的气体交换中氧气和二氧化碳分别向什么方向扩散? 3、经过气体交换后血液成分发生了怎样变化? 4、氧气到底哪儿去了?二氧化碳是如何产生的?为什么人体内总是存在气体的浓度差,为什么气体的扩散不停的进行? 教师点拨:由于组织细胞不停地消耗氧气并产生二氧化碳,因而组织细胞中氧气的含量低于血液中的氧气含量,氧气通过扩散进入组织细胞;组织细胞中二氧化碳的含量高于血液中二氧化碳含量,二氧化碳通过扩散进入血液。这样,组织细胞所需要的氧气就源源不断地得到补充,产生的二氧化碳被及时地运走。(总结板书)教师总结:大家掌握的很好。通过学习我们了解了人体内气体交换的过程,知道通过气体交换人体内的细胞就可以获得氧气并排出人体产生的二氧化碳。 有机物进行呼吸作用消耗氧气产生二氧化碳。学生在老师的引导下认真归纳并做好课堂记录。学生上台写出箭头分别代表的气体。学生认真听讲系统总结。 通过教师的总结和板书,强化知识、突破重难点。总结学生明白呼吸的真正意义和重要性。

知识整合 迁移应用4分钟 导入:到底呼吸的全过程是怎样的?请同学们先看图片再来总结一下。展示图片5::人体内气体交换的全过程。 学生认真归纳总结体内气体交换的过程,用语言加以表达。 学生认真看图,认识人体呼吸全过程。 学以致用,促进了知识的整合、迁移和应用,提高了学习的效率。

师生共同总结:人体的呼吸过程包括四个连续的过程:肺泡与外界内的气体交换 肺泡内的气体交换 气体在血液中的运输 组织里的气体交换。通过这四个过程,人体内的细胞就可以获得氧和排出二氧化碳。呼吸承担着为全身各部位输送氧气的作用,这四个环节中的任何一个环节出现问题,就会严重影响身体的生理机能,就会对人体造成很大危害,甚至有生命危险。请根据所学知识解决问题:1、假如我是空气中的氧气,请问到“组织细胞”该怎么走?2、人溺水死亡是呼吸过程中的哪一环节发生了障碍谈一谈这节课你有哪些收获?还有哪些疑惑? 学生认真思考、交流并回答。生1:氧气 肺泡 肺泡周围毛细血管血液循环 组织细胞周围的毛细血管组织细胞。生2:是外界与肺泡的气体交换发生了障碍。 学生总结收获: 引导学生学会归总结,使所学知识形成网络。提高对知识的归纳能力和语言表达能力。通过问题设置拓宽学生思路, 并能指导学生建构知识体系。

课堂达标检测题6分钟 当堂达标:1. 人在剧烈运动后,呼出的气体与吸入的气体相比含量变化正确的是( )A氧气和二氧化碳都增多 B 氧气减少,二氧化碳增多 C氧气和二氧化碳都减少 D氧气增多,二氧化碳减少2.氧气和二氧化碳的交换部位是( )A鼻腔 B肺和气管C血液内 D肺泡和组织细胞3. 人体内二氧化碳浓度最高的地方是( ) A 肺泡 B 肺泡周围的毛细血管C 组织细胞 D组织细胞周围的毛细血管 4.外界空气中的氧气进入人体后最终到达( ) A肺 B血液 C心脏 D细胞5.人体内的气体交换原理是 : 一种气体总是从 的地方向 的地方扩散,直到达到 认真做题,相互讨论,准确给出答案1: B2:D3: C4: D5:浓度高的 浓度低的 平衡 通过练习加强学生对所学知识的理解,掌握学情。同时培养学生分析问题、解决问题的能力。

状态。6.下图是人体内气体交换过程示意图,请据图回答。 (1)图中甲处是 之间的气体交换,a代表的气体是 ,由 扩散进 ;b代表的气体是 。 (2)图中乙处是 的气体交换,由组织细胞扩散进入血液的是气体[ ] 。 学生识图填写。6.(1)肺泡与肺泡周围毛细血管 a代表氧气、由肺泡扩散到肺泡周围毛细血管 b代表二氧化碳 。(2)组织细胞与细胞周围毛细血管 [ b ] 二氧化碳 通过填图,巩固所学知识。加深对所学知识的理解、记忆和应用。

板书设计:

第一节 人体与外界的气体交换 第二课时

一、气体扩散作用原理:一种气体总是从 地方向 的地方扩散,直到 为止。

二、人体内的气体交换

三、呼吸过程的四个环节:

教学反思:

1.本课充分利用多媒体课件、动画、图片、等多种手段来激发学生学习生物的兴趣。如在体内的气体交换和整个呼吸过程教学中用课件形象的演示给学生,化解知识的抽象性和难点,便于学生理解和掌握利用小组评价等方式调动学生自主合作学习的积极性。

2.教学中把学习的主动权真正还给学生,教师注重对学生活动的引导,让学生在教师的引导下通过感知、实验、自主合作等方式实现学习目标,感受成功的喜悦。

3.教学过程中注重环节与环节之间的有机联系,精心设计,努力做到使两个知识点间过渡的自然合理,做到环环相扣,步步为营,以帮助学生对本节的知识点形成一个统一的整体,进而形成一个比较全面的框架。

存在问题:1、由于学生没学过化学,实验中对一些现象不能作出准确的解释。

2、由于缺乏血液循环方面的知识,因此本课的难点突破有点吃力

附录1:探究实验:比较人体呼出的气体与空气的差别

目的要求:描述人体呼出的气体中氧气和二氧化碳含量的变化

提出问题: 。

作出假设: 。

制定计划:

1、材料用具:

、 、 、毛玻璃片、弯导管、细木条、澄清的石灰水等。

2、根据二氧化碳能使澄清的石灰水变 的性质,收集等量的空气和人体呼出的气体,加入澄清的石灰水,观察石灰水的 程度;

3、根据氧气支持燃烧的性质,收集等量的 和人体呼出的气体,把两支细木条点燃后同时放入两集气瓶中,观察谁先熄灭。

实施计划:

方法步骤:

1、每小组取4个集气瓶,分别标出甲、乙、丙、丁。

2、取甲、乙两个集气瓶,置于空气中,用毛玻璃盖盖住瓶口。瓶内的气体成分与空气 。

3、将丙、丁两个集气瓶装满 ,用毛玻璃盖盖住瓶口,翻转过来,倒置于水槽中,将集气瓶稍微上提一点(图3.2-5),将弯导管伸入集气瓶内,用嘴向集气瓶 ,待有气泡向瓶外冒出时(瓶内无水),在水下用毛玻璃盖盖住瓶口,取出集气瓶 在桌面上待用,用此法收集呼出的气体(图3.2-6)

4、向甲、丙两个集气瓶内分别倒入少量澄清石灰水,振荡,观察瓶中石灰水的变化(图3.2-7)甲瓶浑浊现象 ,丙瓶浑浊现象 。(明显/不明显)说明人呼出气体中 增多了。

5、向乙、丙两集气瓶中分别伸入一根点燃的细木条,(注意:一只手把毛玻璃片紧贴瓶口横向平移少许,留出能把细木条插入的空隙即可),观察细木条的燃烧情况:乙瓶燃烧时间 ,丁瓶燃烧时间 。(长/短)说明人呼出气体中 减少了。(图3.2-8)

结果分析:

现象结论装置 现 象 结 论

甲 瓶

乙 瓶

丙 瓶

丁 瓶

得出结论:人呼出的气体与空气 差别(有/无), 增多了, 减少了。

(5)你们组的实验结果与其他小组的相同吗?若不相同,试分析其原因。

(6)你认为还可以采用什么方法比较人体呼出的气体与空气有无差别?

空气的成分

甲

乙

丁

丙

丙

丙

甲

丙

乙

丁

说明:在人体内发生了气体交换

血液

氧气

二氧化碳

肺泡

血液

血液

二氧化碳

血液

组织细胞

组织细胞

氧气

二氧化碳

血液

组织细胞

组织细胞

氧气

氧气

二氧化碳

肺泡

血液

呼吸道

外界空气

O2

CO2

肺

O2

CO2

细血管

肺部毛

O2

CO2

血液循环

O2

CO2

毛细血管

组织处的

组织细胞

O2

CO2

肺的通气

肺泡内的

气体交换

气体在血液

中的运输

组织里的气体交换

第2课时

课型:新授课

教学目标:

知识目标

阐明气体交换的原理。

概述肺泡内和组织内的气体交换过程。(重点、难点)

能力目标

通过实验“比较人体呼出的气体与空气的差别”,培养学生的观察能力、动手操作能力和思维能力。

通过归纳呼吸的全过程,培养学生的概括能力。

情感、态度与价值观目标

通过分组实验及讨论活动,培养学生自主学习的意识、科学探究的素养。使学生学会相互协作。

教法和学法指导:

本节课采用“教为主导、学为主体”的教学方法,促进学生知识、技能和生物科学素养的提高。“ 比较人体呼出的气体与空气的差别”的实验采用科学探究的方法,设置对照实验。通过甲丙和乙丁装置 ,观察澄清石灰水的浑浊现象和细木条的燃烧情况从而得出结论。对于肺泡内的气体交换和组织里的气体交换的学习,采用多媒体手段,课件、绘图与教材相结合的方式,使学生获得气体可以从高浓度向低浓度扩散的知识的感性认识,并采用对比记忆的方法实现了难点的突破。关于呼吸全过程所包括的四个环节,利用教学挂图并结合课件进行总结,便于学生理解和掌握。

学生实验过程中,教师加强引导,规范实验步骤,培养学生分析能力、观察能力和操作能力。通过课堂练习使知识得以巩固。

课前准备:

教具准备:烧杯、澄清石灰水、塑料管等实验用品、多媒体图片。

教学过程:

教学环节及时间安排 教师活动 学生活动 设计意图

复习提问3分钟 1.呼吸系统由哪些器官组成?主要器官是什么?2.肺有哪些特点适于气体交换?3.肺与外界环境的气体交换是怎样实的? 学生回忆并回答。 通过复习巩固知识。

创设情景 激发兴趣2分钟 导入新课: 我们每天不停地呼吸,我们呼吸的目的是什么?仅仅是肺需要氧吗?人体的每一个组织细胞,它们需要氧,所以氧气到达组织细胞,还有漫长的过程。这就是我们今天需要探究的知识。板书课题:第一节人体内的气体交换2 展示目标 学生思考回答。人体需要氧 不是 通过设疑激发学生探究新知识的兴趣,让学生积极进入课堂,并引入课题。

引导探究 层层推进10分钟 设疑:我们每时每刻都要进行呼吸,你知道我们吸入身体的空气成分有哪些吗?展示图片1: 生答:氧气、二氧化碳

过渡:呼吸仅仅是氧和二氧化碳的变化,人体进行呼吸时,呼出的气体和吸入的气体中氧气和二氧化碳的含量有什么变化呢?这种变化又有什么重要意义呢?下面让我们按照探究的一般过程来展开实验,看看空气进入人体前后发生了怎样的变化?做实验之前我们先来了解氧气和二氧化碳的性质,哪位同学能谈一谈?同学们的课外知识非常丰富,下面让我们全面了解一下它们的性质多媒体展示: 二氧化碳和氧气的性质二氧化碳:常温下是一种无色无味的气体,它不燃烧也不支持燃烧,其最常见的性质是使石灰水变浑浊,而且二氧化碳越浓,石灰水变浑浊的现象越明显。人们常用这种性质检验二氧化碳。氧气:常温下是一种无色无味的气体,支持呼吸和燃烧,能使带火星的木条复燃。有助燃的作用。一、分组实验:比较人体呼出的气体与空气的差别(步骤见附录一)[探究活动呈现]:学生交流[提出问题]:人体呼出的气体中氧气和二氧化碳含量有什么变化?[作出假设]::呼出气体比吸入气体中的二氧化碳体积分数多。[制定计划]:1.材料用具:(水槽、集气瓶、毛玻璃片、弯导管、细木条、澄清的石灰水) 2.方法步骤:(按探究卡步骤实施) [实施计划]:教师巡视—发现问题—总结反馈—及时纠正。 观察图片,明确空气的具体成分。学生思考回答:氧气可助燃二氧化碳可以使澄清的石灰水变浑浊学生了解氧气和二氧化碳的性质 学生交流回答 各个实验小组派出代表对实验过程进行汇报,小组互评(找1组组长汇报)1、取4个集气瓶,分别标出甲、乙、丙、丁。2、取甲、乙两个集气瓶,置于空气中,用毛玻璃盖盖住瓶口。瓶内的气体成分与空气相同。3、将丙、丁两个集气瓶装满水,用毛玻璃盖盖住瓶口,翻转过来,倒置于水槽中(3.2-5) 图片展示空气的成分,拓展 知识,有利于下一步教学。 由于学生对二氧化碳和氧气的性质了解太少,因此通过多媒体展示两种气体的性质,让学生全面了解它们的性质。分组实验按照科学探究的六步骤进行,并设计探究卡,节约时间且易于组织、操作。 给学生展示的平台,培养学生的动手能力,体验实验的乐趣和成功的喜悦。

将弯导管伸入集气瓶内,用嘴向集气瓶吹气,待有气泡向瓶外冒出时,在水下用毛玻璃盖盖住瓶口,取出集气瓶正放在桌面上待用,用此法收集呼出的气体(图3.2-6) 4、向甲、丙两个集气瓶内分别倒入等量澄清石灰水,振荡,观察到甲集气瓶中的石灰水无明显变化,丙集气瓶中的石灰水变浑浊明显。(3.2-7)5、向乙、丁两集气瓶中分别伸入一根点燃的细木条,观察到丁瓶内的木条很快熄灭 。(3.2-8) 实验结论是人体呼出气体与吸入气体有差别,呼出的氧气减少,二氧化碳增多了。学生交流实验报告并进行现象分析:生1:甲集气瓶中的石灰水无明显变化,丙集气瓶中的石灰水变浑浊明显。说明了人体呼出的气体中含有较多的二氧化碳。 生2:丁瓶内的木条很快熄灭,说明了人呼出的气体中氧气减少了。 通过图片展示指导学生实验,使学生实验操作过程更加直观有序。通过各组展示,教师对各小组的实验作出点评,并加以肯定,增强学生自信心。通过现象分析让学生明确产生现象的原因。锻炼学生的分析能力和语言表达能力。分析数据,使认识由感性上升到理性,培养学生的逻辑思维能力。

实验过程中,教师分别点评各小组的现象记录,并及时鼓励学生。[得出结论]通过实验你得出了什么结论?[表达交流]【现象分析】(1)、甲、丙两个集气瓶内石灰水变化有何不同?这说明了什么问题?(2)、乙、丁两集气瓶中的细木条燃烧现象有何不同?这说明了什么问题?教师点拨:通过本实验我们知道了人呼吸前后氧和二氧化碳气体成分发生了很大的变化,这说明在人体内发生了气体交换。有关专家通过较为严格的测定,给我们一个比较准确的数值,请看3.2-9图表。 学生答:呼出气体中氧含量,少于吸入气体中的氧含量;呼出气体中的二氧化碳含量,多于吸入气体中的二氧化碳含量。

引导学生看图片,分析数据。你看到了什么变化?教师总结: 从现象到数据都可以看出,呼出气体中氧含量减少,二氧化碳含量增多。 说明人体内确实发生了气体交换。

组织交流 点拨建构15分钟 过渡:人体内的气体交换发生在什么部位?在什么之间进行?又是如何交换的呢?下面让我们来探究人体内气体交换的过程。师问:生活中常有这样的现象:妈妈在厨房炒菜,在很远的地方就能闻到香味,你知道这是为什么吗? 教师明确:这种现象是气体扩散作用。那么气体扩散作用原理是什么呢? (板书)气体扩散作用原理大家还能举出一些生活中的气体扩散现象的例子吗?点拨:人体内的气体交换也正是通过气体扩散作用实现的。二、人体内气体交换过程(板书)展示图片2:人体内的气体交换示意图 包括肺泡内气体交换和组织内气体交换 学生思考问题生:这个现象说明气体是运动的。气体是扩散的。生:一种气体总是从浓度高的地方向浓度低的地方扩散,直至达到平衡状态。学生熟记原理。生:例如,洒香水、香烟燃烧散发的味道等等。认真观察图片了解人体内气体交换的两个部位是肺泡内和组织细胞里。 学生认真观察图片 通过日常现象,使学生理解气体交换的原理,为后面的学习做好铺垫。学生通过读图和阅读课本,对气体交换过程进行初步的认识。利用图片3使知识更清晰的呈现。

知识点一:肺泡内气体交换肺泡内气体交换是怎么进行的呢?展示图片3:教师引导学生读图和阅读课本29页讨论:1、肺泡内气体交换指肺泡和什么之间进行的气体交换?2、图中肺泡周围的箭头表示什么?为什么这么扩散?为什么存在浓度差?氧哪儿去了?二氧化碳又来自哪里? 3、在交换中氧气和二氧化碳分别向什么方向扩散?4、经过气体交换后血液成分发生了怎样变化?教师点拨:当空气进入肺泡后,由于肺泡内的氧气含量高于血液中氧气的含量,血液中的二氧化碳含量高于肺泡内的二氧化碳含量,所以肺泡中的氧气通过扩散作用进入血液;血液中的二氧化碳扩散进入肺泡。因此,肺泡内的气体交换使血液中的氧气含量增多二氧化碳含量减少。这种含氧气丰富的血经血液循环到达身体各处。 (总结板书) 过渡:氧气从肺泡进入人体后,随着血液循环运到全身各处,当进入人体组织后又进行了一次气体交换。知识点二:组织内气体交换组织内气体交换是怎么进行的呢?请大家再看图片,同时讨论下列问题:展示图片4: 生1:肺泡与血液之间的气体交换生2:肺泡周围的箭头表示气体扩散方向。因为存在浓度差。因为肺泡内的氧气浓度高于血液中的氧浓度,所以氧气由肺泡扩散到血液中,最终到达组织细胞。组织细胞进行呼吸作用产生二氧化碳,随血液循环经过肺泡外的毛细血管,使血液中的二氧化碳的浓度高于肺泡内。生3:氧气扩散进入肺泡周围的毛细血管,二氧化碳扩散进入肺泡。生4:血液中氧气含量增多,二氧化碳含量减少。学生上台写出箭头分别代表的气体。由学生自己先据图分析组织里的气体交换的过程,再根据问题展开讨论。生1:组织细胞与血液之间的气体交换生2:血液中的氧气扩散到细胞里;细胞里产生的二氧化碳扩散到血液中。 生3:血液中二氧化碳含量增多,氧气含量减少。 生4:氧气最终到达组织细胞,组织细胞中的 通过巧妙提问,大大的提高学生的积极性。使学生充分参与, 为下一步讲解组织里的气体交换打下基础。通过教师适时点拨,帮助学生对抽象的知识加深理解,达到提升认识的目的。教师引导学生积极探索,认真思考,层层推进最终完善知识体系,优化学习方法,降低知识点的难度。培养了学生分析问题、解决问题的能力。

1、组织内气体交换指组织细胞和什么之间进行的气体交换?2、根据气体扩散的原理说出在组织里的气体交换中氧气和二氧化碳分别向什么方向扩散? 3、经过气体交换后血液成分发生了怎样变化? 4、氧气到底哪儿去了?二氧化碳是如何产生的?为什么人体内总是存在气体的浓度差,为什么气体的扩散不停的进行? 教师点拨:由于组织细胞不停地消耗氧气并产生二氧化碳,因而组织细胞中氧气的含量低于血液中的氧气含量,氧气通过扩散进入组织细胞;组织细胞中二氧化碳的含量高于血液中二氧化碳含量,二氧化碳通过扩散进入血液。这样,组织细胞所需要的氧气就源源不断地得到补充,产生的二氧化碳被及时地运走。(总结板书)教师总结:大家掌握的很好。通过学习我们了解了人体内气体交换的过程,知道通过气体交换人体内的细胞就可以获得氧气并排出人体产生的二氧化碳。 有机物进行呼吸作用消耗氧气产生二氧化碳。学生在老师的引导下认真归纳并做好课堂记录。学生上台写出箭头分别代表的气体。学生认真听讲系统总结。 通过教师的总结和板书,强化知识、突破重难点。总结学生明白呼吸的真正意义和重要性。

知识整合 迁移应用4分钟 导入:到底呼吸的全过程是怎样的?请同学们先看图片再来总结一下。展示图片5::人体内气体交换的全过程。 学生认真归纳总结体内气体交换的过程,用语言加以表达。 学生认真看图,认识人体呼吸全过程。 学以致用,促进了知识的整合、迁移和应用,提高了学习的效率。

师生共同总结:人体的呼吸过程包括四个连续的过程:肺泡与外界内的气体交换 肺泡内的气体交换 气体在血液中的运输 组织里的气体交换。通过这四个过程,人体内的细胞就可以获得氧和排出二氧化碳。呼吸承担着为全身各部位输送氧气的作用,这四个环节中的任何一个环节出现问题,就会严重影响身体的生理机能,就会对人体造成很大危害,甚至有生命危险。请根据所学知识解决问题:1、假如我是空气中的氧气,请问到“组织细胞”该怎么走?2、人溺水死亡是呼吸过程中的哪一环节发生了障碍谈一谈这节课你有哪些收获?还有哪些疑惑? 学生认真思考、交流并回答。生1:氧气 肺泡 肺泡周围毛细血管血液循环 组织细胞周围的毛细血管组织细胞。生2:是外界与肺泡的气体交换发生了障碍。 学生总结收获: 引导学生学会归总结,使所学知识形成网络。提高对知识的归纳能力和语言表达能力。通过问题设置拓宽学生思路, 并能指导学生建构知识体系。

课堂达标检测题6分钟 当堂达标:1. 人在剧烈运动后,呼出的气体与吸入的气体相比含量变化正确的是( )A氧气和二氧化碳都增多 B 氧气减少,二氧化碳增多 C氧气和二氧化碳都减少 D氧气增多,二氧化碳减少2.氧气和二氧化碳的交换部位是( )A鼻腔 B肺和气管C血液内 D肺泡和组织细胞3. 人体内二氧化碳浓度最高的地方是( ) A 肺泡 B 肺泡周围的毛细血管C 组织细胞 D组织细胞周围的毛细血管 4.外界空气中的氧气进入人体后最终到达( ) A肺 B血液 C心脏 D细胞5.人体内的气体交换原理是 : 一种气体总是从 的地方向 的地方扩散,直到达到 认真做题,相互讨论,准确给出答案1: B2:D3: C4: D5:浓度高的 浓度低的 平衡 通过练习加强学生对所学知识的理解,掌握学情。同时培养学生分析问题、解决问题的能力。

状态。6.下图是人体内气体交换过程示意图,请据图回答。 (1)图中甲处是 之间的气体交换,a代表的气体是 ,由 扩散进 ;b代表的气体是 。 (2)图中乙处是 的气体交换,由组织细胞扩散进入血液的是气体[ ] 。 学生识图填写。6.(1)肺泡与肺泡周围毛细血管 a代表氧气、由肺泡扩散到肺泡周围毛细血管 b代表二氧化碳 。(2)组织细胞与细胞周围毛细血管 [ b ] 二氧化碳 通过填图,巩固所学知识。加深对所学知识的理解、记忆和应用。

板书设计:

第一节 人体与外界的气体交换 第二课时

一、气体扩散作用原理:一种气体总是从 地方向 的地方扩散,直到 为止。

二、人体内的气体交换

三、呼吸过程的四个环节:

教学反思:

1.本课充分利用多媒体课件、动画、图片、等多种手段来激发学生学习生物的兴趣。如在体内的气体交换和整个呼吸过程教学中用课件形象的演示给学生,化解知识的抽象性和难点,便于学生理解和掌握利用小组评价等方式调动学生自主合作学习的积极性。

2.教学中把学习的主动权真正还给学生,教师注重对学生活动的引导,让学生在教师的引导下通过感知、实验、自主合作等方式实现学习目标,感受成功的喜悦。

3.教学过程中注重环节与环节之间的有机联系,精心设计,努力做到使两个知识点间过渡的自然合理,做到环环相扣,步步为营,以帮助学生对本节的知识点形成一个统一的整体,进而形成一个比较全面的框架。

存在问题:1、由于学生没学过化学,实验中对一些现象不能作出准确的解释。

2、由于缺乏血液循环方面的知识,因此本课的难点突破有点吃力

附录1:探究实验:比较人体呼出的气体与空气的差别

目的要求:描述人体呼出的气体中氧气和二氧化碳含量的变化

提出问题: 。

作出假设: 。

制定计划:

1、材料用具:

、 、 、毛玻璃片、弯导管、细木条、澄清的石灰水等。

2、根据二氧化碳能使澄清的石灰水变 的性质,收集等量的空气和人体呼出的气体,加入澄清的石灰水,观察石灰水的 程度;

3、根据氧气支持燃烧的性质,收集等量的 和人体呼出的气体,把两支细木条点燃后同时放入两集气瓶中,观察谁先熄灭。

实施计划:

方法步骤:

1、每小组取4个集气瓶,分别标出甲、乙、丙、丁。

2、取甲、乙两个集气瓶,置于空气中,用毛玻璃盖盖住瓶口。瓶内的气体成分与空气 。

3、将丙、丁两个集气瓶装满 ,用毛玻璃盖盖住瓶口,翻转过来,倒置于水槽中,将集气瓶稍微上提一点(图3.2-5),将弯导管伸入集气瓶内,用嘴向集气瓶 ,待有气泡向瓶外冒出时(瓶内无水),在水下用毛玻璃盖盖住瓶口,取出集气瓶 在桌面上待用,用此法收集呼出的气体(图3.2-6)

4、向甲、丙两个集气瓶内分别倒入少量澄清石灰水,振荡,观察瓶中石灰水的变化(图3.2-7)甲瓶浑浊现象 ,丙瓶浑浊现象 。(明显/不明显)说明人呼出气体中 增多了。

5、向乙、丙两集气瓶中分别伸入一根点燃的细木条,(注意:一只手把毛玻璃片紧贴瓶口横向平移少许,留出能把细木条插入的空隙即可),观察细木条的燃烧情况:乙瓶燃烧时间 ,丁瓶燃烧时间 。(长/短)说明人呼出气体中 减少了。(图3.2-8)

结果分析:

现象结论装置 现 象 结 论

甲 瓶

乙 瓶

丙 瓶

丁 瓶

得出结论:人呼出的气体与空气 差别(有/无), 增多了, 减少了。

(5)你们组的实验结果与其他小组的相同吗?若不相同,试分析其原因。

(6)你认为还可以采用什么方法比较人体呼出的气体与空气有无差别?

空气的成分

甲

乙

丁

丙

丙

丙

甲

丙

乙

丁

说明:在人体内发生了气体交换

血液

氧气

二氧化碳

肺泡

血液

血液

二氧化碳

血液

组织细胞

组织细胞

氧气

二氧化碳

血液

组织细胞

组织细胞

氧气

氧气

二氧化碳

肺泡

血液

呼吸道

外界空气

O2

CO2

肺

O2

CO2

细血管

肺部毛

O2

CO2

血液循环

O2

CO2

毛细血管

组织处的

组织细胞

O2

CO2

肺的通气

肺泡内的

气体交换

气体在血液

中的运输

组织里的气体交换