11 短文二篇 课件(共26张PPT)

图片预览

文档简介

(共26张PPT)

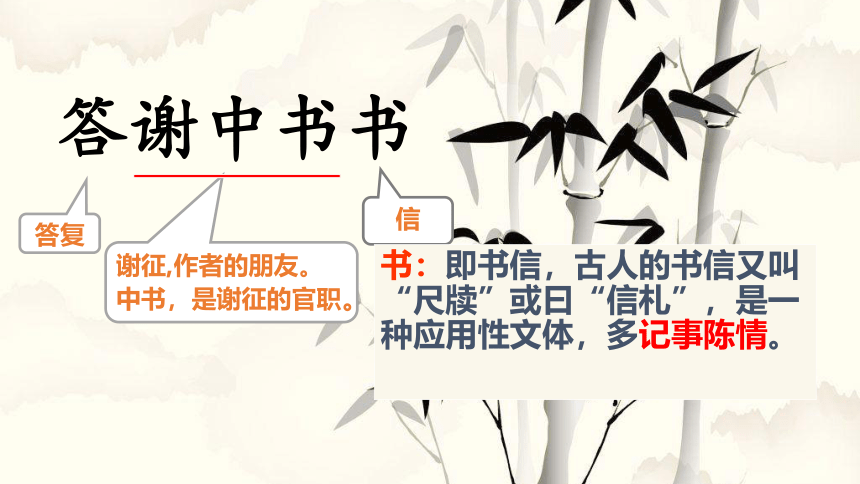

答谢中书书

答复

谢征,作者的朋友。中书,是谢征的官职。

信

书:即书信,古人的书信又叫“尺牍”或曰“信札”,是一种应用性文体,多记事陈情。

走进作者

陶弘景,字通明,丹阳秣陵人,南北朝时期的思想家、医学家、文学家。 去官隐居茅山,人称“山中宰相”他的《答谢中书书》,描绘山川秀美,清新简淡,为六朝山水小品名作。

齐高帝曾经召陶弘景进宫陪伴太子读书。后来,陶弘景远离尘世,隐居句曲山(今茅山)。他精通阴阳五行、山川地理、天文气象。梁武帝继位后,他“礼聘不出”。因此,每逢有凶吉、祭祀、征讨大事,朝廷都要派人进山向他请教,故称他为“山中宰相”。

陶一生好松。每当轻风吹拂松枝,发出“沙沙”的声响时,他就象听到仙乐一样如痴如狂。有时,他竟一人进山,专去听山野松涛之声,人又称之“仙人”。

“山中宰相”陶弘景

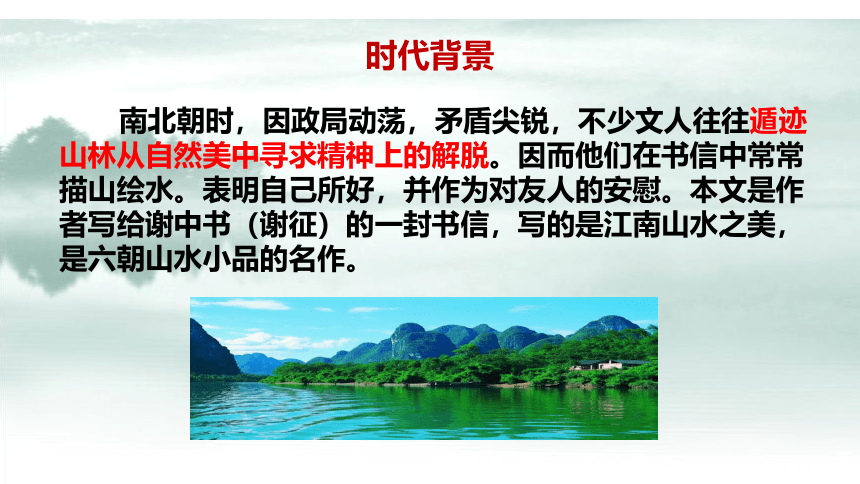

南北朝时,因政局动荡,矛盾尖锐,不少文人往往遁迹山林从自然美中寻求精神上的解脱。因而他们在书信中常常描山绘水。表明自己所好,并作为对友人的安慰。本文是作者写给谢中书(谢征)的一封书信,写的是江南山水之美,是六朝山水小品的名作。

时代背景

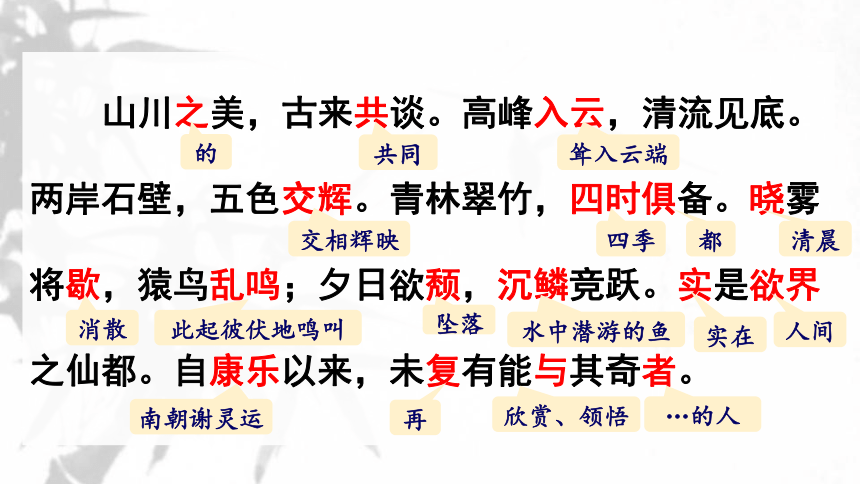

山川之美,古来共谈。高峰入云,清流见底。两岸石壁,五色交辉。青林翠竹,四时俱备。晓雾将歇,猿鸟乱鸣;夕日欲颓,沉鳞竞跃。实是欲界之仙都。自康乐以来,未复有能与其奇者。

交相辉映

的

共同

耸入云端

四季

都

清晨

消散

此起彼伏地鸣叫

坠落

水中潜游的鱼

实在

人间

南朝谢灵运

再

欣赏、领悟

…的人

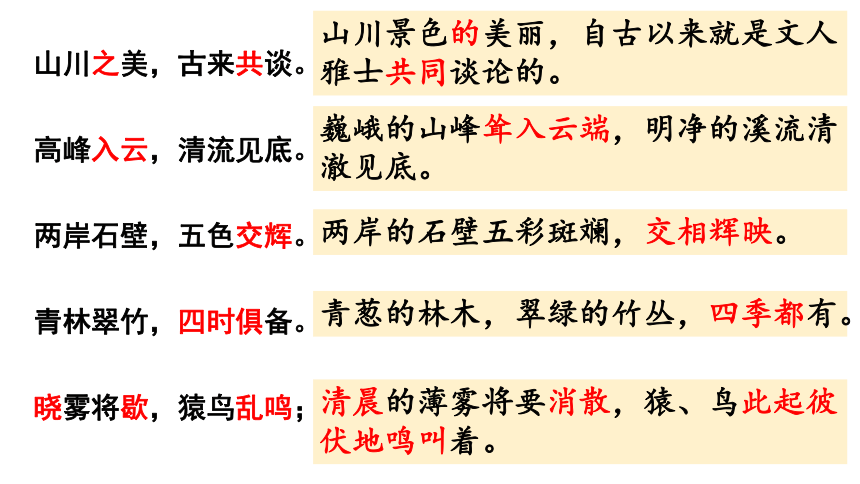

山川之美,古来共谈。

高峰入云,清流见底。

两岸石壁,五色交辉。

青林翠竹,四时俱备。

晓雾将歇,猿鸟乱鸣;

山川景色的美丽,自古以来就是文人雅士共同谈论的。

巍峨的山峰耸入云端,明净的溪流清澈见底。

两岸的石壁五彩斑斓,交相辉映。

青葱的林木,翠绿的竹丛,四季都有。

清晨的薄雾将要消散,猿、鸟此起彼伏地鸣叫着。

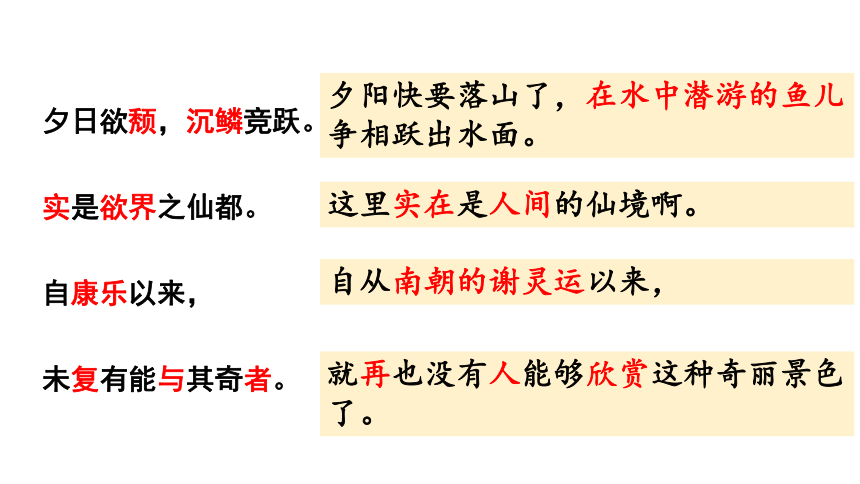

夕日欲颓,沉鳞竞跃。

实是欲界之仙都。

自康乐以来,

未复有能与其奇者。

夕阳快要落山了,在水中潜游的鱼儿争相跃出水面。

这里实在是人间的仙境啊。

自从南朝的谢灵运以来,

就再也没有人能够欣赏这种奇丽景色了。

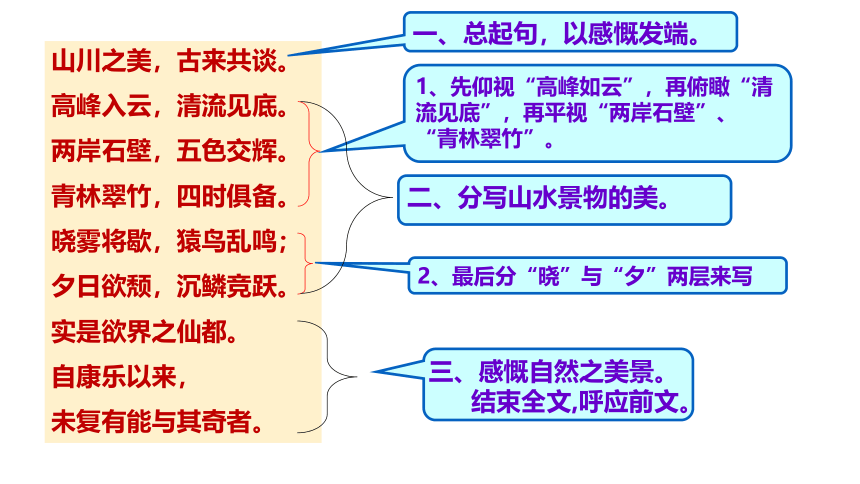

山川之美,古来共谈。

高峰入云,清流见底。

两岸石壁,五色交辉。

青林翠竹,四时俱备。

晓雾将歇,猿鸟乱鸣;

夕日欲颓,沉鳞竞跃。

实是欲界之仙都。

自康乐以来,

未复有能与其奇者。

一、总起句,以感慨发端。

1、先仰视“高峰如云”,再俯瞰“清流见底”,再平视“两岸石壁”、“青林翠竹”。

2、最后分“晓”与“夕”两层来写

三、感慨自然之美景。

结束全文,呼应前文。

二、分写山水景物的美。

作者描写的景物有山、水、石壁、鱼、树木、猿鸟、

夕阳、雾。这些景物是杂乱无章的吗?作者按什么样

的顺序来写的?

不是。由仰视到俯视再到平视,由早到晚。作者依次向展现了山川四时的美景,和一天中晨昏景色的变化,为我们勾画了一个活灵活现、趣味盎然的山林世界。

“动静结合”是本文的一大特色,请同学们

独立思考找一找文章中动静结合的例子。

一是形体的动与静:高峰为静,流水为动。

二是光色的动与静:林青竹翠为静,五色交辉为动。

三是声响的动与静:日出雾歇为静,猿鸟乱鸣为动,

日落山暝为静,游鱼跃水为动。

画面:清晨的薄雾将要消散的时候,起伏的群山和青林翠竹中传来猿、鸟此起彼伏的鸣叫声。

猿鸟乱鸣,渲染了山林中万物清晨醒来的欢欣热闹,为幽静秀美的山川增添了勃勃生机。

“晓雾将歇,猿鸟乱鸣”描绘了怎样的画面?“乱”字用的好不好?为什么?

“乱”把猿鸟的动作、声音活动的状态准确的表现出来。

类似的词语还有:“交”、“将”、“欲”、“竞”等。

怎样理解“自康乐以来,未复有能与其奇者”所表达的思想感情?

其一,康乐是“能与其奇者”,表现出作者对谢灵运的钦慕;

其二,自谢灵运之后,不再有人能“与其奇”,惋惜于世人对秀美山水的无动于衷;

其三,“我”是继谢灵运之后又一“与其奇者”,为自己的审美情趣而自许,期与谢公比肩之意溢于言表。

文章主旨

文章描绘了秀美的山川景色,表达了作者沉醉山水的愉悦之情和与古今知音共赏美景的得意之感。

,清泉石上流。(王维)

举杯邀明月, 。(李白)

春风又绿江南岸, ?(王安石)

,随君直到夜郎西。(李白)

露从今夜白, 。 (杜甫)

海上生明月, 。(张九龄)

补充写“月”的诗句

明月松间照

对影成三人

明月何时照我还

我寄愁心与明月

月是故乡明

天涯共此时

记承天寺夜游

苏轼

走近作者

苏轼(1037—1101): 北宋文学家、书画家。号东坡居士,与父苏洵、弟苏辙并称为“三苏”,为“唐宋八大家”之一。1079年,因反对王安石变法被贬职,任杭州通判,知密州、徐州、湖州。后以作诗“谤讪朝廷”罪贬黄州。

文----唐宋八大家: 韩愈 柳宗元

欧阳修 苏洵 苏轼 苏辙 曾巩 王安石

词---- 苏辛:苏轼 辛弃疾

诗----苏黄:苏轼 黄庭坚

书法---宋四家:苏轼 蔡襄 黄庭坚 米芾

才华横溢的苏轼

元丰六年十月十二日夜,解衣欲睡,月色入户,欣然起行。念无与为乐者,遂至承天寺寻张怀民。怀民亦未寝,相与 步于中庭。 庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。

想要

门

高兴的样子

考虑,想到

行乐

…的人

于是,就

就寝,睡觉

共同,一起

散步

院子里

形容水的澄澈

交错纵横

大概是

只是

像

语气词,相当于罢了

元丰六年十月十二日夜,解衣欲睡,月色入户,欣然起行。

念无与为乐者,遂至承天寺寻张怀民。

怀民亦未寝,相与 步于中庭。

元丰六年十月十二日夜晚,我解开衣服,正打算睡觉,这时月光照进门里,(十分美好,动人游兴),(于是)我高兴地起来走到户外。

想到没有人与我共同游乐,于是来到承天寺找张怀民。

怀民也还没有睡觉,(于是)我们一起在庭院中散步。

庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。

何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。

庭院中的月光像积水般清明澄澈,仿佛有藻、荇交错纵横其中,大概是竹子和柏树的影子吧。

哪一夜没有月光?哪里没有竹子和柏树 只是缺少像我俩这样的闲人罢了。

朗读课文,初探心境

苏轼当晚是怀着怎样的心情赏月的?你是从哪些语句读出来的?

①愉悦,从“月色入户,欣然起行”的真情流露中感受到。

②孤独,从“念无与为乐者”中的知音难求中感受到。

③沉醉,从“庭下如积水空明,水中藻、若交横,盖竹柏影

也”的写意描述中感受到。

④悠闲,从“但少闲人如吾两人者耳”中的不胜感慨中可以

感受到。

作者的孤独之感从何处可以体现,在文中找出,感受苏轼的孤独?

①从夜游的原因看:有面对明月,“无与为乐”的孤独。

②从夜游的地点看:承天寺,佛门之地,有一丝孤独之感。

③从夜游的同伴看:“闲人”东坡和张怀民,两个被贬的失意官员。

④从夜游的内容看:月光虽美似乎也有一丝清冷之意。

面对孤寂的人生境遇,那天晚上苏轼的心境是怎样的?你从哪个词或哪个句子中可以感受到

心境——平静、悠闲、恬淡……

词语——欣然、闲人……

句子—“庭下如积水空明,水中藻、若交横,盖竹柏影也”……

本文中最传神的写景语句是哪句?画出来,理解赏析。

品味佳句

“庭下如积水空明,水中藻荇 交横,盖竹柏影也。”

句中无一个“月” 字,却无处不是写皎洁的月光。作者用 “积水空明”四字,比喻庭院中月光的清澈透明。用 “藻荇交横 ”四字,比喻月下美丽的竹柏倒影。

再读文章,结合写作背景和你对苏轼的生平、思想的认识,谈谈对“闲人”的理解。

“闲人”既指二人的政治处境,即作为贬滴之人,无职无权,清闲无比,内心悲凉无可诉说;

又指夜游时的心境,即空灵自在,悠游自如,故能欣赏到一派空明的景象。

既含有自嘲、自慰之意—不能修齐治平,只好资夜闲游赏月;

又颇有自许的意味——此等美景,如果不是我们两个富有雅趣之人欣赏,岂不浪费 这又表现出一种达观的生活态度。

比较两篇文章,他们在句式、节奏等方面有什么不同之处,说说它们分别带给你什么样的美感。

这两篇短文在行文风格上有很大不同。

陶弘景多用四字句构成对偶,句式整齐,节奏感强;间用散句,参差错落于整齐中有变化。多用寻常词汇,浅显易懂,但为了形式的整齐,选词用字颇多斟酌。

苏轼的《记录天寺夜游》,自然成文,不事雕饰,天然中见真章。文章多用散句,四言至十言均有,间用整齐句式,节奏舒缓,不求统一。读此文,带给读者一种散淡自然的感觉。

答谢中书书

答复

谢征,作者的朋友。中书,是谢征的官职。

信

书:即书信,古人的书信又叫“尺牍”或曰“信札”,是一种应用性文体,多记事陈情。

走进作者

陶弘景,字通明,丹阳秣陵人,南北朝时期的思想家、医学家、文学家。 去官隐居茅山,人称“山中宰相”他的《答谢中书书》,描绘山川秀美,清新简淡,为六朝山水小品名作。

齐高帝曾经召陶弘景进宫陪伴太子读书。后来,陶弘景远离尘世,隐居句曲山(今茅山)。他精通阴阳五行、山川地理、天文气象。梁武帝继位后,他“礼聘不出”。因此,每逢有凶吉、祭祀、征讨大事,朝廷都要派人进山向他请教,故称他为“山中宰相”。

陶一生好松。每当轻风吹拂松枝,发出“沙沙”的声响时,他就象听到仙乐一样如痴如狂。有时,他竟一人进山,专去听山野松涛之声,人又称之“仙人”。

“山中宰相”陶弘景

南北朝时,因政局动荡,矛盾尖锐,不少文人往往遁迹山林从自然美中寻求精神上的解脱。因而他们在书信中常常描山绘水。表明自己所好,并作为对友人的安慰。本文是作者写给谢中书(谢征)的一封书信,写的是江南山水之美,是六朝山水小品的名作。

时代背景

山川之美,古来共谈。高峰入云,清流见底。两岸石壁,五色交辉。青林翠竹,四时俱备。晓雾将歇,猿鸟乱鸣;夕日欲颓,沉鳞竞跃。实是欲界之仙都。自康乐以来,未复有能与其奇者。

交相辉映

的

共同

耸入云端

四季

都

清晨

消散

此起彼伏地鸣叫

坠落

水中潜游的鱼

实在

人间

南朝谢灵运

再

欣赏、领悟

…的人

山川之美,古来共谈。

高峰入云,清流见底。

两岸石壁,五色交辉。

青林翠竹,四时俱备。

晓雾将歇,猿鸟乱鸣;

山川景色的美丽,自古以来就是文人雅士共同谈论的。

巍峨的山峰耸入云端,明净的溪流清澈见底。

两岸的石壁五彩斑斓,交相辉映。

青葱的林木,翠绿的竹丛,四季都有。

清晨的薄雾将要消散,猿、鸟此起彼伏地鸣叫着。

夕日欲颓,沉鳞竞跃。

实是欲界之仙都。

自康乐以来,

未复有能与其奇者。

夕阳快要落山了,在水中潜游的鱼儿争相跃出水面。

这里实在是人间的仙境啊。

自从南朝的谢灵运以来,

就再也没有人能够欣赏这种奇丽景色了。

山川之美,古来共谈。

高峰入云,清流见底。

两岸石壁,五色交辉。

青林翠竹,四时俱备。

晓雾将歇,猿鸟乱鸣;

夕日欲颓,沉鳞竞跃。

实是欲界之仙都。

自康乐以来,

未复有能与其奇者。

一、总起句,以感慨发端。

1、先仰视“高峰如云”,再俯瞰“清流见底”,再平视“两岸石壁”、“青林翠竹”。

2、最后分“晓”与“夕”两层来写

三、感慨自然之美景。

结束全文,呼应前文。

二、分写山水景物的美。

作者描写的景物有山、水、石壁、鱼、树木、猿鸟、

夕阳、雾。这些景物是杂乱无章的吗?作者按什么样

的顺序来写的?

不是。由仰视到俯视再到平视,由早到晚。作者依次向展现了山川四时的美景,和一天中晨昏景色的变化,为我们勾画了一个活灵活现、趣味盎然的山林世界。

“动静结合”是本文的一大特色,请同学们

独立思考找一找文章中动静结合的例子。

一是形体的动与静:高峰为静,流水为动。

二是光色的动与静:林青竹翠为静,五色交辉为动。

三是声响的动与静:日出雾歇为静,猿鸟乱鸣为动,

日落山暝为静,游鱼跃水为动。

画面:清晨的薄雾将要消散的时候,起伏的群山和青林翠竹中传来猿、鸟此起彼伏的鸣叫声。

猿鸟乱鸣,渲染了山林中万物清晨醒来的欢欣热闹,为幽静秀美的山川增添了勃勃生机。

“晓雾将歇,猿鸟乱鸣”描绘了怎样的画面?“乱”字用的好不好?为什么?

“乱”把猿鸟的动作、声音活动的状态准确的表现出来。

类似的词语还有:“交”、“将”、“欲”、“竞”等。

怎样理解“自康乐以来,未复有能与其奇者”所表达的思想感情?

其一,康乐是“能与其奇者”,表现出作者对谢灵运的钦慕;

其二,自谢灵运之后,不再有人能“与其奇”,惋惜于世人对秀美山水的无动于衷;

其三,“我”是继谢灵运之后又一“与其奇者”,为自己的审美情趣而自许,期与谢公比肩之意溢于言表。

文章主旨

文章描绘了秀美的山川景色,表达了作者沉醉山水的愉悦之情和与古今知音共赏美景的得意之感。

,清泉石上流。(王维)

举杯邀明月, 。(李白)

春风又绿江南岸, ?(王安石)

,随君直到夜郎西。(李白)

露从今夜白, 。 (杜甫)

海上生明月, 。(张九龄)

补充写“月”的诗句

明月松间照

对影成三人

明月何时照我还

我寄愁心与明月

月是故乡明

天涯共此时

记承天寺夜游

苏轼

走近作者

苏轼(1037—1101): 北宋文学家、书画家。号东坡居士,与父苏洵、弟苏辙并称为“三苏”,为“唐宋八大家”之一。1079年,因反对王安石变法被贬职,任杭州通判,知密州、徐州、湖州。后以作诗“谤讪朝廷”罪贬黄州。

文----唐宋八大家: 韩愈 柳宗元

欧阳修 苏洵 苏轼 苏辙 曾巩 王安石

词---- 苏辛:苏轼 辛弃疾

诗----苏黄:苏轼 黄庭坚

书法---宋四家:苏轼 蔡襄 黄庭坚 米芾

才华横溢的苏轼

元丰六年十月十二日夜,解衣欲睡,月色入户,欣然起行。念无与为乐者,遂至承天寺寻张怀民。怀民亦未寝,相与 步于中庭。 庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。

想要

门

高兴的样子

考虑,想到

行乐

…的人

于是,就

就寝,睡觉

共同,一起

散步

院子里

形容水的澄澈

交错纵横

大概是

只是

像

语气词,相当于罢了

元丰六年十月十二日夜,解衣欲睡,月色入户,欣然起行。

念无与为乐者,遂至承天寺寻张怀民。

怀民亦未寝,相与 步于中庭。

元丰六年十月十二日夜晚,我解开衣服,正打算睡觉,这时月光照进门里,(十分美好,动人游兴),(于是)我高兴地起来走到户外。

想到没有人与我共同游乐,于是来到承天寺找张怀民。

怀民也还没有睡觉,(于是)我们一起在庭院中散步。

庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。

何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。

庭院中的月光像积水般清明澄澈,仿佛有藻、荇交错纵横其中,大概是竹子和柏树的影子吧。

哪一夜没有月光?哪里没有竹子和柏树 只是缺少像我俩这样的闲人罢了。

朗读课文,初探心境

苏轼当晚是怀着怎样的心情赏月的?你是从哪些语句读出来的?

①愉悦,从“月色入户,欣然起行”的真情流露中感受到。

②孤独,从“念无与为乐者”中的知音难求中感受到。

③沉醉,从“庭下如积水空明,水中藻、若交横,盖竹柏影

也”的写意描述中感受到。

④悠闲,从“但少闲人如吾两人者耳”中的不胜感慨中可以

感受到。

作者的孤独之感从何处可以体现,在文中找出,感受苏轼的孤独?

①从夜游的原因看:有面对明月,“无与为乐”的孤独。

②从夜游的地点看:承天寺,佛门之地,有一丝孤独之感。

③从夜游的同伴看:“闲人”东坡和张怀民,两个被贬的失意官员。

④从夜游的内容看:月光虽美似乎也有一丝清冷之意。

面对孤寂的人生境遇,那天晚上苏轼的心境是怎样的?你从哪个词或哪个句子中可以感受到

心境——平静、悠闲、恬淡……

词语——欣然、闲人……

句子—“庭下如积水空明,水中藻、若交横,盖竹柏影也”……

本文中最传神的写景语句是哪句?画出来,理解赏析。

品味佳句

“庭下如积水空明,水中藻荇 交横,盖竹柏影也。”

句中无一个“月” 字,却无处不是写皎洁的月光。作者用 “积水空明”四字,比喻庭院中月光的清澈透明。用 “藻荇交横 ”四字,比喻月下美丽的竹柏倒影。

再读文章,结合写作背景和你对苏轼的生平、思想的认识,谈谈对“闲人”的理解。

“闲人”既指二人的政治处境,即作为贬滴之人,无职无权,清闲无比,内心悲凉无可诉说;

又指夜游时的心境,即空灵自在,悠游自如,故能欣赏到一派空明的景象。

既含有自嘲、自慰之意—不能修齐治平,只好资夜闲游赏月;

又颇有自许的意味——此等美景,如果不是我们两个富有雅趣之人欣赏,岂不浪费 这又表现出一种达观的生活态度。

比较两篇文章,他们在句式、节奏等方面有什么不同之处,说说它们分别带给你什么样的美感。

这两篇短文在行文风格上有很大不同。

陶弘景多用四字句构成对偶,句式整齐,节奏感强;间用散句,参差错落于整齐中有变化。多用寻常词汇,浅显易懂,但为了形式的整齐,选词用字颇多斟酌。

苏轼的《记录天寺夜游》,自然成文,不事雕饰,天然中见真章。文章多用散句,四言至十言均有,间用整齐句式,节奏舒缓,不求统一。读此文,带给读者一种散淡自然的感觉。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 消息二则

- 2 首届诺贝尔奖颁发

- 3 “飞天”凌空——跳水姑娘吕伟夺魁记

- 4 一着惊海天——目击我国航母舰载战斗机首架次成功着舰

- 5 国行公祭,为佑世界和平

- 任务二 新闻采访

- 任务三 新闻写作

- 口语交际 讲述

- 第二单元

- 6 藤野先生

- 7 回忆我的母亲

- 8* 列夫·托尔斯泰

- 9* 美丽的颜色

- 写作 学写传记

- 第三单元

- 10 三峡

- 11 短文二篇

- 12* 与朱元思书

- 13 唐诗五首

- 写作 学习描写景物

- 名著导读 《红星照耀中国》:纪实作品的阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 14 背影

- 15 白杨礼赞

- 16* 散文二篇

- 17* 昆明的雨

- 写作 语言要连贯

- 第五单元

- 18 中国石拱桥

- 19 苏州园林

- 20* 蝉

- 21* 梦回繁华

- 写作 说明事物要抓住特征

- 口语交际 复述与转述

- 名著导读 《昆虫记》:科普作品的阅读

- 第六单元

- 22 《孟子》三章

- 23 愚公移山

- 24* 周亚夫军细柳

- 25 诗词五首

- 写作 表达要得体

- 课外古诗词诵读