部编版语文八上 藤野先生 课件(共27张PPT)

文档属性

| 名称 | 部编版语文八上 藤野先生 课件(共27张PPT) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 963.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-05-14 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共27张PPT)

先生在书房里便大叫起来:

“人都到那里去了?!”

人们便一个一个陆续走回去;

一同回去,也不行的。他有一条戒尺,但是不常用,也有罚跪的规则,但也不常用,普通总不过瞪几眼,大声道:

“读书!”

——鲁迅《从百草园到三味书屋》

寿镜吾先生:方正、质朴、博学。

6.藤野先生

要挟 樱花 绯红 宛如 掌故 落第 畸形 不逊 匿名 诘责 呜呼 凄然 教诲 油光可鉴 杳无消息 抑扬顿挫 正人君子 深恶痛疾

1934年,日本岩波书店计划在“岩波文库”收入鲁迅的作品,编成《鲁迅全集》,并由诗人佐藤春夫与增田涉翻译。增田写信给鲁迅,问应当收入哪些作品,鲁迅回信说:

默读全文,藤野先生和我之间发生了哪些故事,让我如此难以忘怀?

“都可以,只要你们觉得好就收;不过,只是希望能将《藤野先生》收入。”

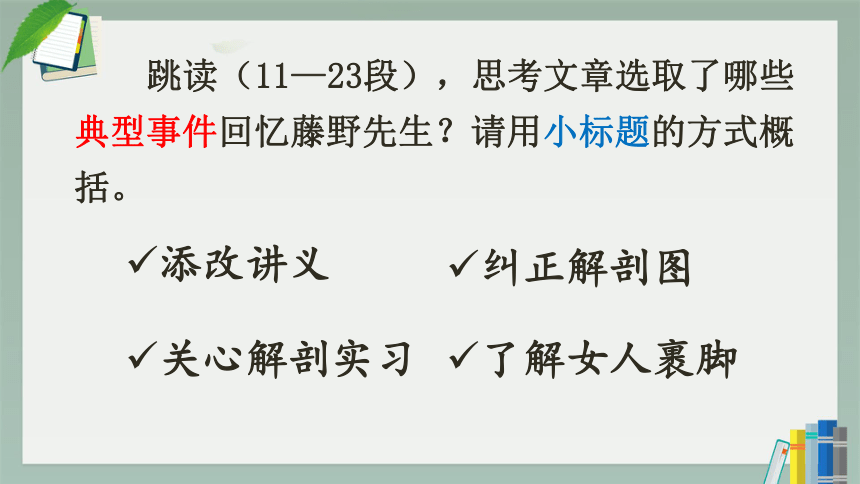

跳读(11—23段),思考文章选取了哪些典型事件回忆藤野先生?请用小标题的方式概括。

添改讲义

纠正解剖图

关心解剖实习

了解女人裹脚

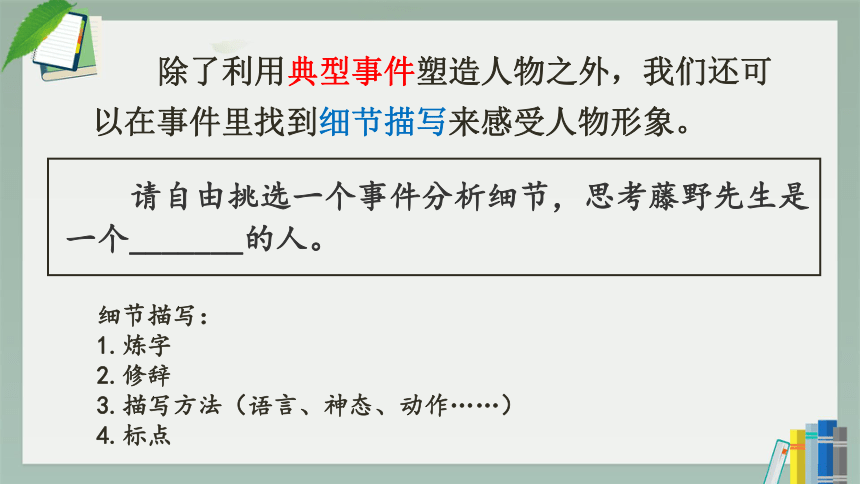

除了利用典型事件塑造人物之外,我们还可以在事件里找到细节描写来感受人物形象。

细节描写:

1.炼字

2.修辞

3.描写方法(语言、神态、动作……)

4.标点

请自由挑选一个事件分析细节,思考藤野先生是一个_______的人。

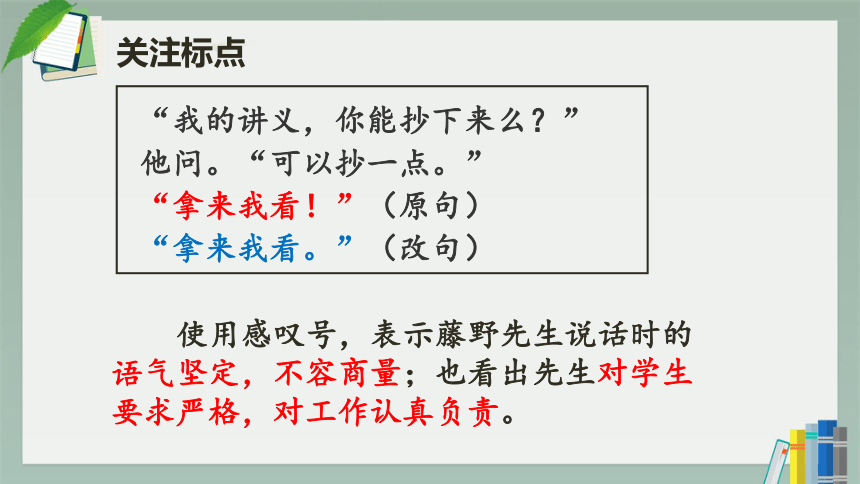

关注标点

使用感叹号,表示藤野先生说话时的语气坚定,不容商量;也看出先生对学生要求严格,对工作认真负责。

“我的讲义,你能抄下来么?”他问。“可以抄一点。”

“拿来我看!”(原句)

“拿来我看。”(改句)

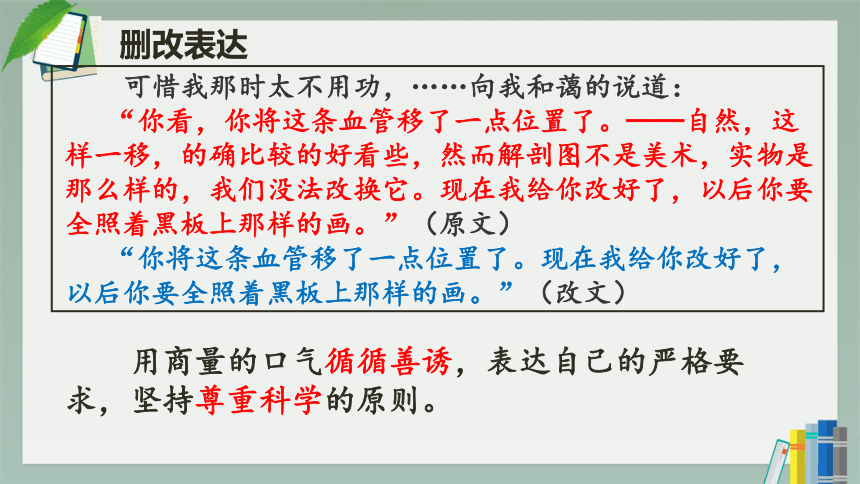

可惜我那时太不用功,……向我和蔼的说道:

“你看,你将这条血管移了一点位置了。──自然,这样一移,的确比较的好看些,然而解剖图不是美术,实物是那么样的,我们没法改换它。现在我给你改好了,以后你要全照着黑板上那样的画。”(原文)

“你将这条血管移了一点位置了。现在我给你改好了,以后你要全照着黑板上那样的画。”(改文)

删改表达

用商量的口气循循善诱,表达自己的严格要求,坚持尊重科学的原则。

“我因为听说中国人是很敬重鬼的,所以很担心,怕你不肯解剖尸体。现在总算放心了,没有这回事。”

“总算”一词,写尽了藤野先生对“我”的担忧和关心。

关注语言

还叹息道,“总要看一看才知道。究竟是怎么一回事呢?”

“叹息”“究竟”体现出藤野先生认真求实的精神,严谨治学的态度。

关注神态

读(6—9)段,找出关于藤野先生的描写。

其时进来的是一个黑瘦的先生,八字须,戴着眼镜,挟着一叠大大小小的书。

外貌描写

这藤野先生,据说是穿衣服太模胡了,有时竟会忘记带领结;冬天是一件旧外套,寒颤颤的……

衣着简朴、不拘小节

思考藤野先生是一个_______的人。

初识藤野:衣着简朴、不拘小节

添改讲义:认真负责、要求严格

纠正解剖图:治学严谨

关心解剖实习:尊重关心

了解女人裹脚:探究求实

鲁迅先生这样说:

“但不知怎地,我总还时时记起他,在我所认为我师的之中,他是最使我感激,给我鼓励的一个。他的性格,在我的眼里和心里是伟大的,虽然他的姓名并不为许多人所知道。”

而我认为:藤野先生只是一位普通而平凡的日本教师,他和蔼,他严谨,他求真,他关心学生,都是一位称职的人民教师应该具备的职业道德,谈何伟大?

平凡?伟大?

我便将这事告知了藤野先生;有几个和我熟识的同学也很不平,一同去诘责干事托辞检查的无礼,并且要求他们将检查的结果,发表出来。

阅读“匿名信”事件相关段落,感受藤野先生的伟大。

想象:藤野先生和我们一同去诘责干事的无礼,有可能说的话。(用诘责的语气表达出来。)

对弱国学生无比信任,给予了无私的帮助,毫无民族偏见,站在了正义的一方。

鲁迅到了南京水师学堂,却感觉这里“乌烟瘴气”。又来到了矿路学堂,结果仍然是“一无所能”。所余的还只有一条路:到外国去。他的目光转向了同中国一衣带水却又“很两样”的日本。

“那么,走罢!”——第一站南京

鲁迅所走的这条路是什么样的路呢?

经历了父亲病死、家道中落、国力衰弱的鲁迅,接触了《天演论》的鲁迅要走的是——

希望之路。

真理之路。

救国之路。

可是,“东京也无非是这样。”

“那么,走罢!”——第二站东京

清政府派遣这些留学生去国外留学,目的是学习国外先进的科学技术,回来报效国家,然而实际上他们在国外玩物丧志,忘记了自身使命和肩上的责任。作者在描写完留学生的这些丑态之后,采用了反语的手法,用一句话进行了总结——“实在标致极了”。

“实在”是“的确”的意思,用“实在”加强“标志”,增强了这一反语的讽刺力量,更强烈地表达了作者对“清国留学生”的鄙夷和反感。

无非是哪样?

“清国留学生”赏樱花、学跳舞的同期,鲁迅在他自己的一张照片后面,题下一首小诗:

灵台无计逃神矢,

风雨如磐暗故园。

寄意寒星荃不察,

我以我血荐轩辕。

因为________,鲁迅来到了东京;

因为________,鲁迅离开了东京。

从东京出发,不久便到一处驿站,写道:日暮里。不知怎地,我到现在还记得这名目。

“那么,走罢!”——第三站仙台

作者说“不知怎地”,联系你的生活经验,联系你所学所背的文学作品,联想漂泊日本的鲁迅,联想为重寻真理而离开故土又离开东京的鲁迅,猜一猜作者记得“日暮里”是何原因。

日暮乡关何处是,烟波江上使人愁。

因为一个人,记住一座城。

朱舜水先生半生奔赴海外,寤寐忧国。他曾写诗道——

廿年家国今何在?又报东胡设伪官。

起看汉家天子气,横刀大海夜漫漫。

其次却只记得水户了,这是明的遗民朱舜水先生客死的地方。

鲁迅记得日暮里,就是记得________;

鲁迅记得水户,就是记得__________。

鲁迅到日本去的时候,日本的国力正是逐渐强盛,独霸东亚的野心也日渐膨胀,又刚刚在甲午海战中歼灭了中国的北洋水师,举国上下都弥漫着一股鄙视中国人的风气。有的报纸就公开宣称:“西洋人视中国人为动物,实际确乎不得不产生动物、下等动物的感觉,因此,他们(指中国人)在生理上已失去人类的资格。”因此,鲁迅在这个时候去日本留学,便不可避免地受到种种歧视和轻蔑。

“那么,走罢!”——第三站仙台

促使鲁迅先生离开的,除了“匿名信事件”,还有“看电影事件”。多年之后,先生用含蓄深沉的笔调描绘了当时内心的伤痛。

中国是弱国,所以中国人当然是低能儿,分数在60分以上,便不是自己的能力了:也无怪他们疑惑。

“万岁!”他们都拍掌欢呼起来。

这种欢呼,是每看一片都有的,但在我,这一声却特别听得刺耳。

请用自己的话描述一下鲁迅下定决心离开仙台时的心理活动吧。

每当夜间疲倦,正想偷懒时,仰面在灯光中瞥见他黑瘦的面貌,似乎正要说出抑扬顿挫的话来,便使我忽又良心发现,而且增加勇气了,于是点上一支烟,再继续写些为“正人君子”之流所深恶痛疾的文字。

“那么,走罢!”——第四站北京

1925年,鲁迅因支持学生运动而受到当时所谓“正人君子”的流言攻击和排挤。1926年,北洋军阀政府枪杀进步学生,制造“三·一八”惨案。鲁迅写下一系列文章,热情支持学生的正义斗争,控诉北洋军阀政府的残暴,结果遭到当局的通缉而不得不远走厦门避难。

还是要走——

希望之路。真理之路。救国之路。

这条路曾经是学医,而今是从文。

“我”是一个专心求学、有较强的自尊心和爱国情怀的学生。

文章题目为“藤野先生”,但有一半以上的篇幅并没有直接写藤野先生。这些事情与藤野先生有什么联系?

写“清国留学生”,交代了作者离开东京去仙台见到藤野先生的缘由。

写日本“爱国青年”,反衬藤野先生正直无私、没有民族偏见的品质。

写弃医从文,是为了交代鲁迅与藤野先生告别的直接原因。

总之,所有这些都与突出藤野先生的正直热忱、没有狭隘的民族偏见的高贵品质有密切的联系。

真的猛士,敢于直面惨淡的人生,敢于直视淋漓的鲜血。

伟大的心胸,应该表现出这样的气概——用笑脸来迎接悲惨的厄运,用百倍的勇气来应付一切的不幸。

——鲁迅

挑选典型事件,明暗双线并行

在东京的见闻和感受

初到仙台的所见所闻

与藤野先生的交往

弃医从文的经过

离别后对先生的怀念

匿名信事件

看电影事件

添改讲义

纠正解剖图

关心实习

了解裹脚

对清国留学生的丑行充满厌恶

作为弱国子民内心辛酸

激发救国救民的强烈愿望,坚定改变国民精神的信念

为改变国民精神充满斗志

明线:怀念先生

暗线:爱国之情

朗读设计,把握语言

示例:《课堂作业本》导学二

“你看,你将这条血管……以后你要全照着黑板上那样的画。”

建议:因为鲁迅所画的解剖图把血管“移了一点位置”,藤野先生就主动、和蔼地给鲁迅指出错误,这表现出他对学生既严格要求又耐心指导。朗读时,“你看”“自然”“的确”要读出亲切感,体现出先生对待学生亲切和善的态度,“然而”“不是”“全照着”要注意重读或拖长,进行强调,体现出先生治学的严谨。

多用对比,强化态度

①麻木与狂热—中国民众的麻木与日本学生的欢呼

②警醒与狂妄——“我”的民族自尊心与日本学生的狂妄

③享受与艰苦——清国留学生的浮华与“我”的坚毅爱国

④尊重与蔑视—藤野先生的尊重与日本“爱国青年”的蔑视

⑤模糊与认真——藤野先生生活的简朴和治学的严谨

先生在书房里便大叫起来:

“人都到那里去了?!”

人们便一个一个陆续走回去;

一同回去,也不行的。他有一条戒尺,但是不常用,也有罚跪的规则,但也不常用,普通总不过瞪几眼,大声道:

“读书!”

——鲁迅《从百草园到三味书屋》

寿镜吾先生:方正、质朴、博学。

6.藤野先生

要挟 樱花 绯红 宛如 掌故 落第 畸形 不逊 匿名 诘责 呜呼 凄然 教诲 油光可鉴 杳无消息 抑扬顿挫 正人君子 深恶痛疾

1934年,日本岩波书店计划在“岩波文库”收入鲁迅的作品,编成《鲁迅全集》,并由诗人佐藤春夫与增田涉翻译。增田写信给鲁迅,问应当收入哪些作品,鲁迅回信说:

默读全文,藤野先生和我之间发生了哪些故事,让我如此难以忘怀?

“都可以,只要你们觉得好就收;不过,只是希望能将《藤野先生》收入。”

跳读(11—23段),思考文章选取了哪些典型事件回忆藤野先生?请用小标题的方式概括。

添改讲义

纠正解剖图

关心解剖实习

了解女人裹脚

除了利用典型事件塑造人物之外,我们还可以在事件里找到细节描写来感受人物形象。

细节描写:

1.炼字

2.修辞

3.描写方法(语言、神态、动作……)

4.标点

请自由挑选一个事件分析细节,思考藤野先生是一个_______的人。

关注标点

使用感叹号,表示藤野先生说话时的语气坚定,不容商量;也看出先生对学生要求严格,对工作认真负责。

“我的讲义,你能抄下来么?”他问。“可以抄一点。”

“拿来我看!”(原句)

“拿来我看。”(改句)

可惜我那时太不用功,……向我和蔼的说道:

“你看,你将这条血管移了一点位置了。──自然,这样一移,的确比较的好看些,然而解剖图不是美术,实物是那么样的,我们没法改换它。现在我给你改好了,以后你要全照着黑板上那样的画。”(原文)

“你将这条血管移了一点位置了。现在我给你改好了,以后你要全照着黑板上那样的画。”(改文)

删改表达

用商量的口气循循善诱,表达自己的严格要求,坚持尊重科学的原则。

“我因为听说中国人是很敬重鬼的,所以很担心,怕你不肯解剖尸体。现在总算放心了,没有这回事。”

“总算”一词,写尽了藤野先生对“我”的担忧和关心。

关注语言

还叹息道,“总要看一看才知道。究竟是怎么一回事呢?”

“叹息”“究竟”体现出藤野先生认真求实的精神,严谨治学的态度。

关注神态

读(6—9)段,找出关于藤野先生的描写。

其时进来的是一个黑瘦的先生,八字须,戴着眼镜,挟着一叠大大小小的书。

外貌描写

这藤野先生,据说是穿衣服太模胡了,有时竟会忘记带领结;冬天是一件旧外套,寒颤颤的……

衣着简朴、不拘小节

思考藤野先生是一个_______的人。

初识藤野:衣着简朴、不拘小节

添改讲义:认真负责、要求严格

纠正解剖图:治学严谨

关心解剖实习:尊重关心

了解女人裹脚:探究求实

鲁迅先生这样说:

“但不知怎地,我总还时时记起他,在我所认为我师的之中,他是最使我感激,给我鼓励的一个。他的性格,在我的眼里和心里是伟大的,虽然他的姓名并不为许多人所知道。”

而我认为:藤野先生只是一位普通而平凡的日本教师,他和蔼,他严谨,他求真,他关心学生,都是一位称职的人民教师应该具备的职业道德,谈何伟大?

平凡?伟大?

我便将这事告知了藤野先生;有几个和我熟识的同学也很不平,一同去诘责干事托辞检查的无礼,并且要求他们将检查的结果,发表出来。

阅读“匿名信”事件相关段落,感受藤野先生的伟大。

想象:藤野先生和我们一同去诘责干事的无礼,有可能说的话。(用诘责的语气表达出来。)

对弱国学生无比信任,给予了无私的帮助,毫无民族偏见,站在了正义的一方。

鲁迅到了南京水师学堂,却感觉这里“乌烟瘴气”。又来到了矿路学堂,结果仍然是“一无所能”。所余的还只有一条路:到外国去。他的目光转向了同中国一衣带水却又“很两样”的日本。

“那么,走罢!”——第一站南京

鲁迅所走的这条路是什么样的路呢?

经历了父亲病死、家道中落、国力衰弱的鲁迅,接触了《天演论》的鲁迅要走的是——

希望之路。

真理之路。

救国之路。

可是,“东京也无非是这样。”

“那么,走罢!”——第二站东京

清政府派遣这些留学生去国外留学,目的是学习国外先进的科学技术,回来报效国家,然而实际上他们在国外玩物丧志,忘记了自身使命和肩上的责任。作者在描写完留学生的这些丑态之后,采用了反语的手法,用一句话进行了总结——“实在标致极了”。

“实在”是“的确”的意思,用“实在”加强“标志”,增强了这一反语的讽刺力量,更强烈地表达了作者对“清国留学生”的鄙夷和反感。

无非是哪样?

“清国留学生”赏樱花、学跳舞的同期,鲁迅在他自己的一张照片后面,题下一首小诗:

灵台无计逃神矢,

风雨如磐暗故园。

寄意寒星荃不察,

我以我血荐轩辕。

因为________,鲁迅来到了东京;

因为________,鲁迅离开了东京。

从东京出发,不久便到一处驿站,写道:日暮里。不知怎地,我到现在还记得这名目。

“那么,走罢!”——第三站仙台

作者说“不知怎地”,联系你的生活经验,联系你所学所背的文学作品,联想漂泊日本的鲁迅,联想为重寻真理而离开故土又离开东京的鲁迅,猜一猜作者记得“日暮里”是何原因。

日暮乡关何处是,烟波江上使人愁。

因为一个人,记住一座城。

朱舜水先生半生奔赴海外,寤寐忧国。他曾写诗道——

廿年家国今何在?又报东胡设伪官。

起看汉家天子气,横刀大海夜漫漫。

其次却只记得水户了,这是明的遗民朱舜水先生客死的地方。

鲁迅记得日暮里,就是记得________;

鲁迅记得水户,就是记得__________。

鲁迅到日本去的时候,日本的国力正是逐渐强盛,独霸东亚的野心也日渐膨胀,又刚刚在甲午海战中歼灭了中国的北洋水师,举国上下都弥漫着一股鄙视中国人的风气。有的报纸就公开宣称:“西洋人视中国人为动物,实际确乎不得不产生动物、下等动物的感觉,因此,他们(指中国人)在生理上已失去人类的资格。”因此,鲁迅在这个时候去日本留学,便不可避免地受到种种歧视和轻蔑。

“那么,走罢!”——第三站仙台

促使鲁迅先生离开的,除了“匿名信事件”,还有“看电影事件”。多年之后,先生用含蓄深沉的笔调描绘了当时内心的伤痛。

中国是弱国,所以中国人当然是低能儿,分数在60分以上,便不是自己的能力了:也无怪他们疑惑。

“万岁!”他们都拍掌欢呼起来。

这种欢呼,是每看一片都有的,但在我,这一声却特别听得刺耳。

请用自己的话描述一下鲁迅下定决心离开仙台时的心理活动吧。

每当夜间疲倦,正想偷懒时,仰面在灯光中瞥见他黑瘦的面貌,似乎正要说出抑扬顿挫的话来,便使我忽又良心发现,而且增加勇气了,于是点上一支烟,再继续写些为“正人君子”之流所深恶痛疾的文字。

“那么,走罢!”——第四站北京

1925年,鲁迅因支持学生运动而受到当时所谓“正人君子”的流言攻击和排挤。1926年,北洋军阀政府枪杀进步学生,制造“三·一八”惨案。鲁迅写下一系列文章,热情支持学生的正义斗争,控诉北洋军阀政府的残暴,结果遭到当局的通缉而不得不远走厦门避难。

还是要走——

希望之路。真理之路。救国之路。

这条路曾经是学医,而今是从文。

“我”是一个专心求学、有较强的自尊心和爱国情怀的学生。

文章题目为“藤野先生”,但有一半以上的篇幅并没有直接写藤野先生。这些事情与藤野先生有什么联系?

写“清国留学生”,交代了作者离开东京去仙台见到藤野先生的缘由。

写日本“爱国青年”,反衬藤野先生正直无私、没有民族偏见的品质。

写弃医从文,是为了交代鲁迅与藤野先生告别的直接原因。

总之,所有这些都与突出藤野先生的正直热忱、没有狭隘的民族偏见的高贵品质有密切的联系。

真的猛士,敢于直面惨淡的人生,敢于直视淋漓的鲜血。

伟大的心胸,应该表现出这样的气概——用笑脸来迎接悲惨的厄运,用百倍的勇气来应付一切的不幸。

——鲁迅

挑选典型事件,明暗双线并行

在东京的见闻和感受

初到仙台的所见所闻

与藤野先生的交往

弃医从文的经过

离别后对先生的怀念

匿名信事件

看电影事件

添改讲义

纠正解剖图

关心实习

了解裹脚

对清国留学生的丑行充满厌恶

作为弱国子民内心辛酸

激发救国救民的强烈愿望,坚定改变国民精神的信念

为改变国民精神充满斗志

明线:怀念先生

暗线:爱国之情

朗读设计,把握语言

示例:《课堂作业本》导学二

“你看,你将这条血管……以后你要全照着黑板上那样的画。”

建议:因为鲁迅所画的解剖图把血管“移了一点位置”,藤野先生就主动、和蔼地给鲁迅指出错误,这表现出他对学生既严格要求又耐心指导。朗读时,“你看”“自然”“的确”要读出亲切感,体现出先生对待学生亲切和善的态度,“然而”“不是”“全照着”要注意重读或拖长,进行强调,体现出先生治学的严谨。

多用对比,强化态度

①麻木与狂热—中国民众的麻木与日本学生的欢呼

②警醒与狂妄——“我”的民族自尊心与日本学生的狂妄

③享受与艰苦——清国留学生的浮华与“我”的坚毅爱国

④尊重与蔑视—藤野先生的尊重与日本“爱国青年”的蔑视

⑤模糊与认真——藤野先生生活的简朴和治学的严谨

同课章节目录

- 第一单元

- 1 消息二则

- 2 首届诺贝尔奖颁发

- 3 “飞天”凌空——跳水姑娘吕伟夺魁记

- 4 一着惊海天——目击我国航母舰载战斗机首架次成功着舰

- 5 国行公祭,为佑世界和平

- 任务二 新闻采访

- 任务三 新闻写作

- 口语交际 讲述

- 第二单元

- 6 藤野先生

- 7 回忆我的母亲

- 8* 列夫·托尔斯泰

- 9* 美丽的颜色

- 写作 学写传记

- 第三单元

- 10 三峡

- 11 短文二篇

- 12* 与朱元思书

- 13 唐诗五首

- 写作 学习描写景物

- 名著导读 《红星照耀中国》:纪实作品的阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 14 背影

- 15 白杨礼赞

- 16* 散文二篇

- 17* 昆明的雨

- 写作 语言要连贯

- 第五单元

- 18 中国石拱桥

- 19 苏州园林

- 20* 蝉

- 21* 梦回繁华

- 写作 说明事物要抓住特征

- 口语交际 复述与转述

- 名著导读 《昆虫记》:科普作品的阅读

- 第六单元

- 22 《孟子》三章

- 23 愚公移山

- 24* 周亚夫军细柳

- 25 诗词五首

- 写作 表达要得体

- 课外古诗词诵读