等边三角形中的动点问题教学设计

图片预览

文档简介

『教学目标』

1、探索动点运动变化过程中,图形的有关性质和图形之间的角的数量关系、图形中边的数量关系、位置关系的变化规律。

2、学会解决等边三角形中的简单的动点问题。

3、学会分析动点变化过程中的变量与不变量之间的关系。

4、对学生分析问题的能力,对图形的想象能力,动态思维能力的培养和提高有着积极的促进作用。

『教学重点』动点的运动变化引起图形的变化过程,正确分析不变量与变量之间的内在联系,建立它们之间的关系.

『教学难点』 例题中的(3).

『教学准备』 几何画板课件、三角板.

『教学过程』

教学

环节

教 学 活 动

师生活动

设计意图

一、

引

入

课

题

同学们好,今天很高兴能有机会到-----------班上复习课,众观前几年的中考试卷,动点型问题是个热点问题,这节课我们一起来探讨《等边三角形中的动点问题》

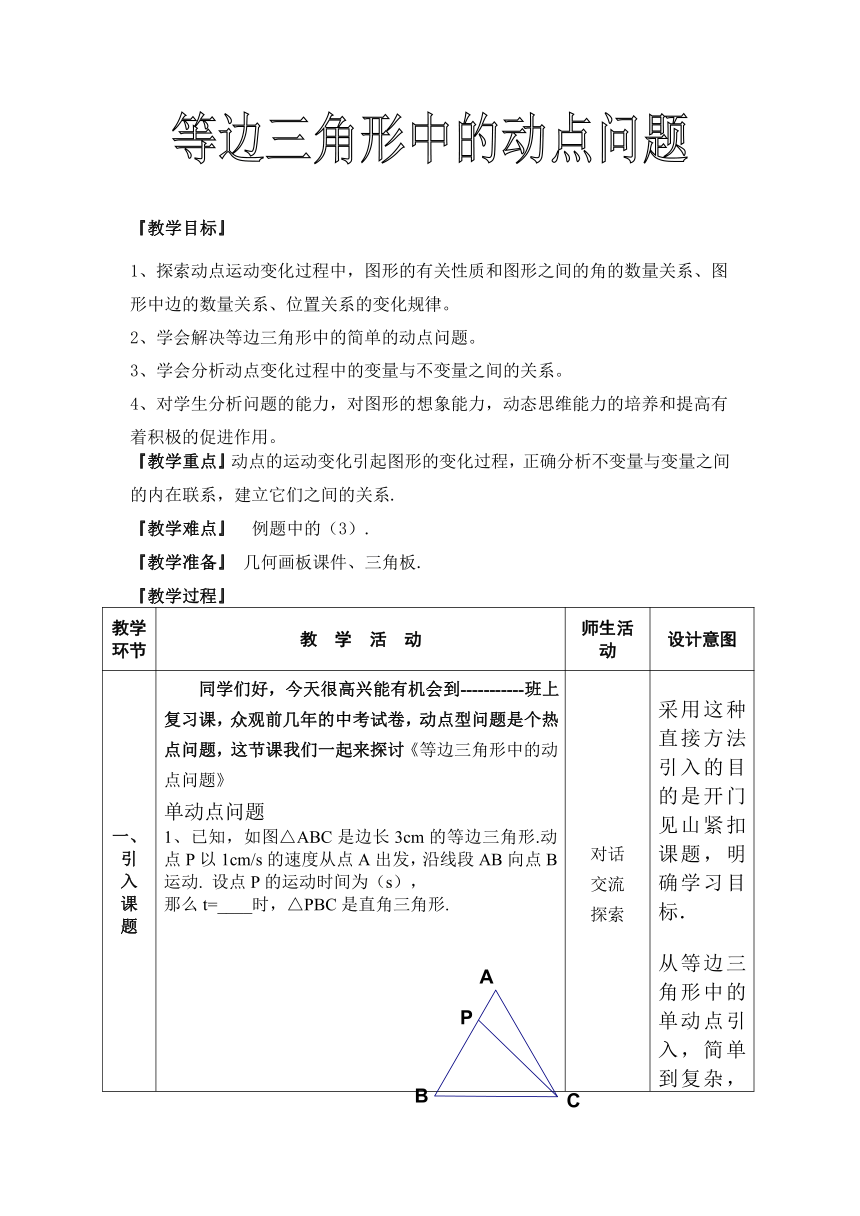

单动点问题

1、已知,如图△ABC是边长3cm的等边三角形.动点P以1cm/s的速度从点A出发,沿线段AB向点B运动. 设点P的运动时间为(s),

那么t=____时,△PBC是直角三角形.

对话

交流

探索

采用这种直接方法引入的目的是开门见山紧扣课题,明确学习目标.

从等边三角形中的单动点引入,简单到复杂,特殊到一般的..

二、

探

索

新

知

二、

探

索

新

知

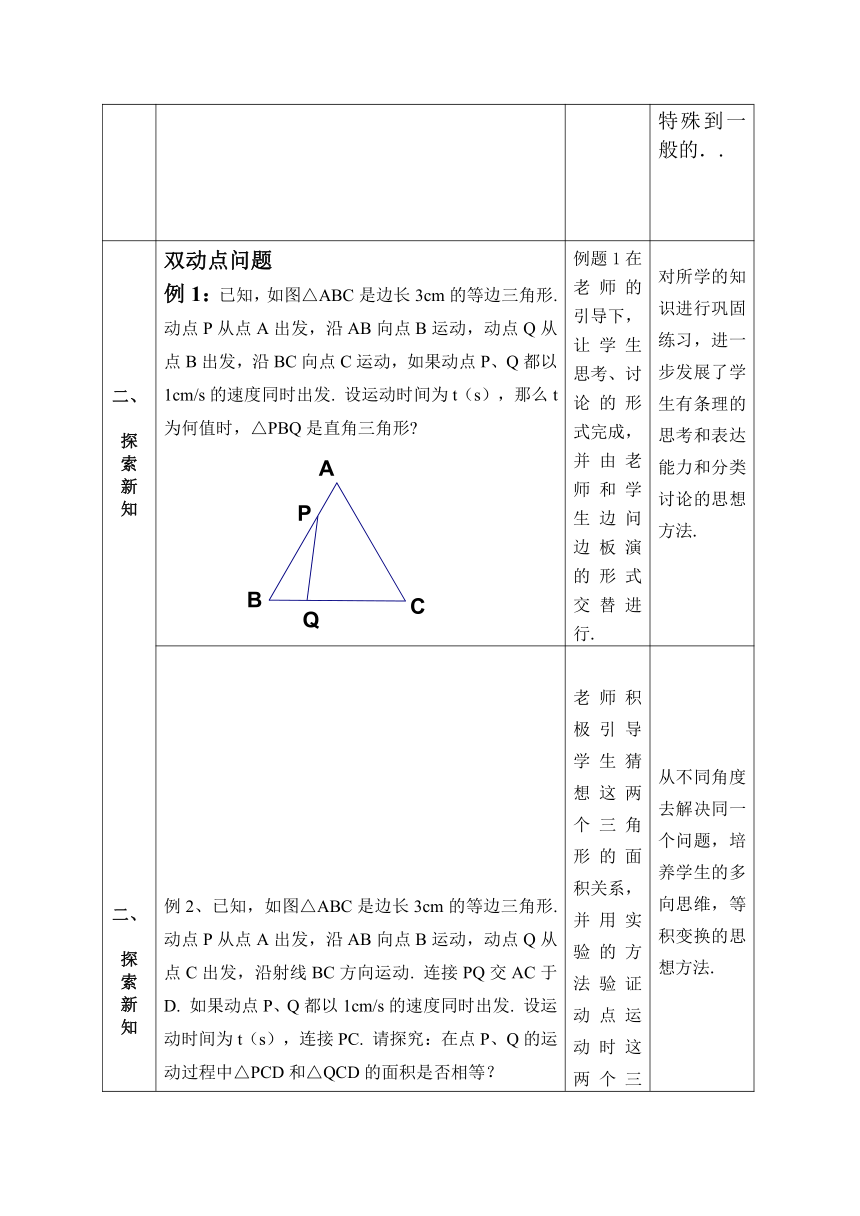

双动点问题

例1:已知,如图△ABC是边长3cm的等边三角形. 动点P从点A出发,沿AB向点B运动,动点Q从点B出发,沿BC向点C运动,如果动点P、Q都以1cm/s的速度同时出发. 设运动时间为t(s),那么t为何值时,△PBQ是直角三角形?

例题1在老师的引导下,让学生思考、讨论的形式完成,并由老师和学生边问边板演的形式交替进行.

对所学的知识进行巩固练习,进一步发展了学生有条理的思考和表达能力和分类讨论的思想方法.

例2、已知,如图△ABC是边长3cm的等边三角形.动点P从点A出发,沿AB向点B运动,动点Q从点C出发,沿射线BC方向运动. 连接PQ交AC于D. 如果动点P、Q都以1cm/s的速度同时出发. 设运动时间为t(s),连接PC. 请探究:在点P、Q的运动过程中△PCD和△QCD的面积是否相等?

分析:P、Q两个动点运动过程中,△PCD和△QCD的面积也跟着变化的;要判断两个△PCD和△QCD的面积相等,先观察两个图形的位置:①CD是这两个三角形的公共边,可以看作底,探索高。

②过P点作PE∥BC交AC于点E,由此△PDE与△DCQ的面积相等;而△PDE与△DCP的面积相等,所以△DCP与△DCQ的面积相等。

③过P点作PE∥BC交AC于点E,由此△PDE与△DCQ的面积相等;而△PDE与△DCP的面积相等,所以△DCP与△DCQ的面积相等。

解:略

老师积极引导学生猜想这两个三角形的面积关系,并用实验的方法验证动点运动时这两个三角形的面积保持相等.

紧接着用推理的方法说明这两个三角形的面积相等,不会随着点的运动而发生改变.

从不同角度去解决同一个问题,培养学生的多向思维,等积变换的思想方法.

练习1、已知,如图△ABC是边长3cm的等边三角形. 动点P从点A出发,沿AB向点B运动,动点Q从点C出发,沿射线BC方向运动. 连接PQ交AC于D. 如果动点P、Q都以1cm/s的速度同时出发. 设运动时间为t(s),那么 当t为何值时,△DCQ是等腰三角形?

此题由学生独立思考完成作答,进而生成数学智慧.

通过练习,能够及时将学生的掌握情况给老师以反馈,进一步提高学生的应用能力.

三、知

识

应

用

练习2:已知等边三角形△ABC,(1)动点P从点A出发,沿线段AB向点B运动,动点Q从点B出发,沿线段BC向点C运动,连接CP、AQ交于M,如果动点P、Q都以相同的速度同时出发,则∠AMP=___度.

(2)若动点P、Q继续运动,分别沿射线AB、BC方向运动,.∠AMP=60度的结论还成立吗?

学生单独完成,请个别学生来解决这个问题.

此题通过作业的布置对本节知识复习和巩固,实现对知识的应用和拓展

四、

收获与

感悟

1、对于等边正三角形中动点问题的解决策略?

探索动点运动变化过程中,寻找图形之间的角的数量关系、图形中边的数量关系、位置关系的变化规律。

2、 这节课用到的思想方法?分类思想方法和等积变化的思想方法。

学生谈收获,师生共同总结,使新知生成智慧.

学生自主进行归纳、总结,能够使所学的知识提升.

五、板书设计

课题:等边三角形中的动点问题

1、动点:速度、方向 3、例2

变量 不变量 三角形的六大元素

2、例1:

同课章节目录

- 第1章 三角形的初步知识

- 1.1 认识三角形

- 1.2 定义与命题

- 1.3 证明

- 1.4 全等三角形

- 1.5 三角形全等的判定

- 1.6 尺规作图

- 第2章 特殊三角形

- 2.1 图形的轴对称

- 2.2 等腰三角形

- 2.3 等腰三角形的性质定理

- 2.4 等腰三角形的判定定理

- 2.5 逆命题和逆定理

- 2.6 直角三角形

- 2.7 探索勾股定理

- 2.8 直角三角形全等的判定

- 第3章 一元一次不等式

- 3.1 认识不等式

- 3.2 不等式的基本性质

- 3.3 一元一次不等式

- 3.4 一元一次不等式组

- 第4章 图形与坐标

- 4.1 探索确定位置的方法

- 4.2 平面直角坐标系

- 4.3 坐标平面内图形的轴对称和平移

- 第5章 一次函数

- 5.1 常量与变量

- 5.2 函数

- 5.3 一次函数

- 5.4 一次函数的图象

- 5.5 一次函数的简单应用