第6课《藤野先生》课件(共25张PPT)

文档属性

| 名称 | 第6课《藤野先生》课件(共25张PPT) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 910.7KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-05-17 17:36:36 | ||

图片预览

文档简介

(共25张PPT)

A

1

藤野先生 鲁迅

怀人与忧国

A

2

教 学 目 标

1、把握藤野先生的高尚品质和文章的双线结构。

2、学会选取典型事件,抓住主要特征,表现人物品质的写作方法。

自19世纪末中国被迫打开国门以来,长期遭受着西方列强的殖民与侵略,中国的学者文人“师夷长”,却终难抵挡腐败已久的政府当局内忧外患,直到20世纪初仍是战火硝烟不断。被誉为民族魂的鲁迅,无奈之下以笔作刃,写尽时代的苍茫与悲凉。

然而,背后的脉脉温情却无法被掩盖,它均匀地散布在令鲁迅怀念的每个人身上,博学方正的寿镜吾老师,纯朴善良的长妈妈,还有那远隔重洋影响鲁迅一生的伟大的藤野先生。《藤野先生》这篇散文就是鲁迅离别藤野先生20年后,于1926年10月12日在厦门大学写的,回忆了他1904年夏末至1906年初春在日本留学时的生活片段。鲁迅本想以学医来救国救民,但后来却弃医从文了,我们在本课的学习中会认识到作者思想变化的原因。

写作背景

A

4

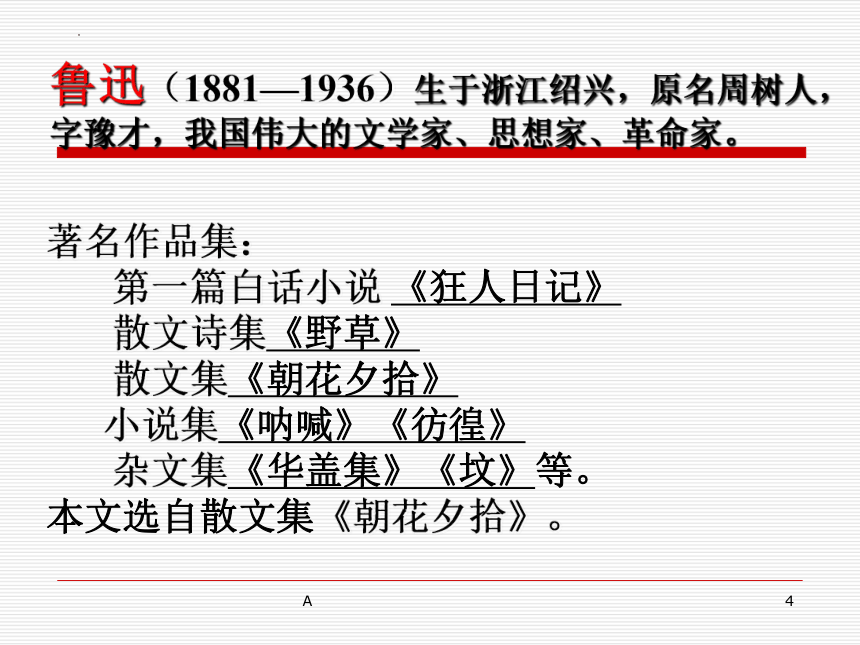

鲁迅(1881—1936)生于浙江绍兴,原名周树人,字豫才,我国伟大的文学家、思想家、革命家。

著名作品集:

第一篇白话小说 《狂人日记》

散文诗集《野草》

散文集《朝花夕拾》

小说集《呐喊》《彷徨》

杂文集《华盖集》《坟》等。

本文选自散文集《朝花夕拾》。

A

5

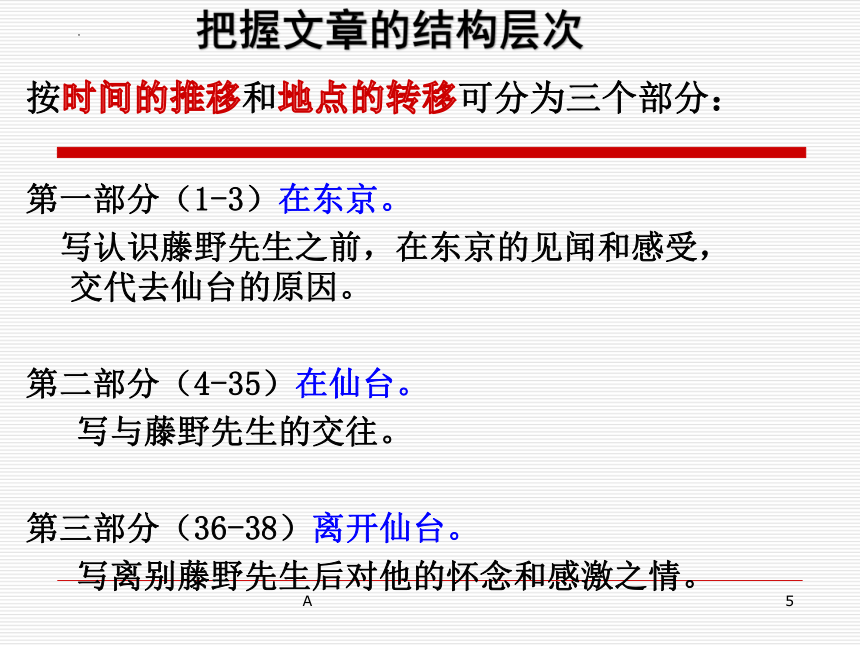

按时间的推移和地点的转移可分为三个部分:

第一部分(1-3)在东京。

写认识藤野先生之前,在东京的见闻和感受,交代去仙台的原因。

第二部分(4-35)在仙台。

写与藤野先生的交往。

第三部分(36-38)离开仙台。

写离别藤野先生后对他的怀念和感激之情。

把握文章的结构层次

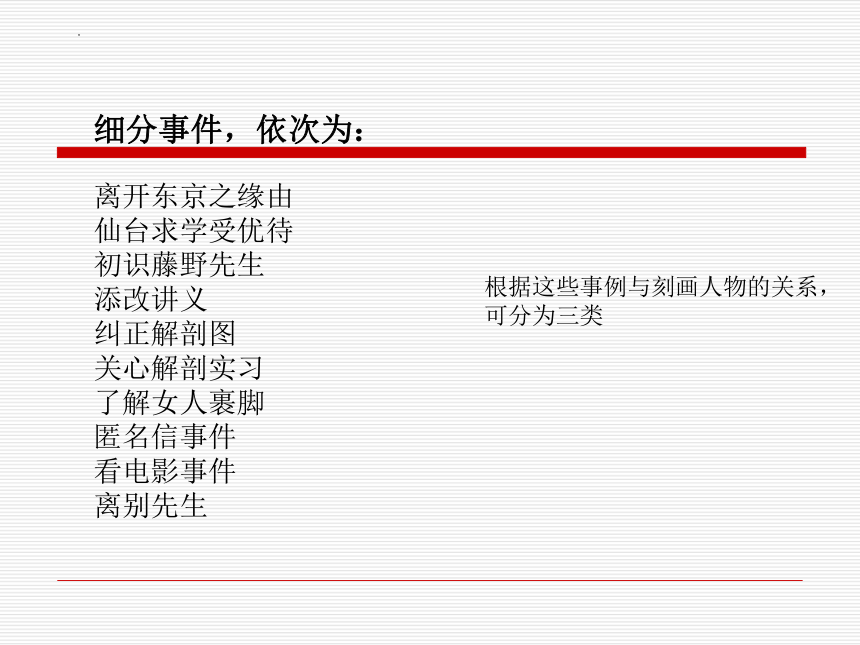

细分事件,依次为:

离开东京之缘由

仙台求学受优待

初识藤野先生

添改讲义

纠正解剖图

关心解剖实习

了解女人裹脚

匿名信事件

看电影事件

离别先生

根据这些事例与刻画人物的关系,

可分为三类

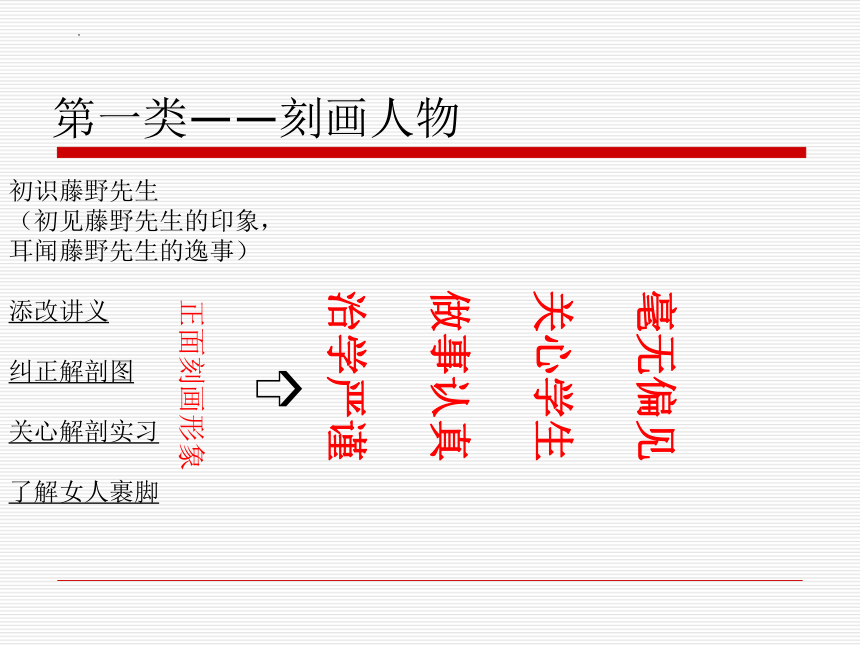

第一类——刻画人物

初识藤野先生

(初见藤野先生的印象,耳闻藤野先生的逸事)

添改讲义

纠正解剖图

关心解剖实习

了解女人裹脚

正面刻画形象

毫无偏见

关心学生

做事认真

治学严谨

第二类——表达情感

告别先生

丢讲义

深夜怀念先生

角度独到 含蓄

怀念

感激

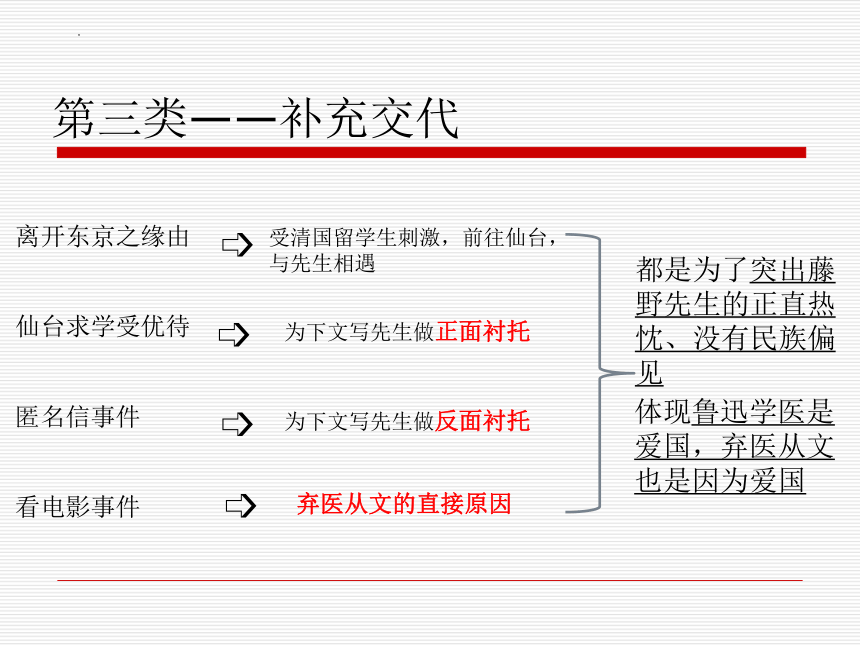

第三类——补充交代

离开东京之缘由

仙台求学受优待

匿名信事件

看电影事件

受清国留学生刺激,前往仙台,与先生相遇

为下文写先生做正面衬托

为下文写先生做反面衬托

弃医从文的直接原因

都是为了突出藤野先生的正直热忱、没有民族偏见

体现鲁迅学医是爱国,弃医从文也是因为爱国

思考:写藤野先生与爱国是否冲突?二者有无交点?

第一类:初识藤野先生、添改讲义、纠正解剖图、关心解剖实习、了解女人裹脚

第二类:告别先生、丢讲义、深夜怀念先生

第三类:离开东京之缘由、仙台求学受优、匿名信事件、看电影事件

与藤野先生交往(明线)

鲁迅爱国之情(暗线)

写学医弃医除了表达对藤野先生的感怀之外,也更深刻的表现了鲁迅的爱国之心,两条线索相互交织,在具体事例的印证下,在那个中国人倍受打压的国度和时代背景下,藤野先生的形象显得更丰富伟大,充满人性的光辉。

后记

很多年后,由于距离和时局动荡,鲁迅和藤野先生逐渐失去了联系,直到鲁迅逝世那年,有位记者拿来一张鲁迅的照片给藤野先生看,才知道鲁迅逝世的消息,才知道这个有着刚硬脊梁的青年对自己的感恩与怀念,鲁迅先生终其一生,都在与黑暗现实做斗争,口诛笔伐的同时,却仍然不忘将内心深处的温情留给生命中值得感恩的人。

A

12

课堂小结

本文以作者与藤野先生的交往为叙事的线索,围绕表现藤野先生的崇高品质这一中心组织材料;具体写了四个典型事例,从不同侧面表现了藤野先生的高贵品质;作者采用白描手法,写人抓住特征,几笔勾勒,甚为传神。

A

13

今夕不同

A

14

故地重游,鲁迅会有怎样的感慨?

A

15

当堂练习

1.按拼音写汉字:

___téng野先生 ___yì站

油光可jiàn___ ___yì扬顿挫

___yóu言 ___jī形

___jié责 ____yǎo无消息

2、填空:

《藤野先生》选自《_____》,体裁___。

本文“在仙台”一段写了藤野_____,_____,____,____四个事例,表现了先生____ 的品质。

A

16

藤野先生 鲁迅

以笔作刃 写尽时代

A

17

教 学 目 标

品味语言,学习“鲁迅笔法”

A

18

导入

“春秋笔法”是我国古代由孔子创造的一种历史叙述方式和技巧。即在文章的技术之中表现作者的思想倾向,这种笔法暗含褒贬,后世也有不少作家文人深谙其道,留下许多传世名篇。其中,鲁迅先生的一支笔写尽了动荡时代的黑暗,“春秋笔法”随处可见。

一、曲笔(用委婉含蓄的笔触表达自己的言外之意和韵外之致)

第一段:......头顶上盘着大辫子,顶着学生制帽的顶上高高耸起,形成一座富士山,也有解散辫子盘的平的除下帽来油光可鉴,宛如小姑娘的发髻一般......

讽刺

清国留学生

(并未直接鄙视清国留学生的形象)

一、曲笔(用委婉含蓄的笔触表达自己的言外之意和韵外之致)

第五段:我先是住在监狱旁边一个客店里,初冬已经颇冷,蚊子却还多......

(并未直接表达意图)

嘲讽

居住条件差

二、用词准确

第二十九段:中国是弱国,所以中国人当然是低能儿......

弱国

低能儿

中国人

所以

当然

”弱国“与”低能儿“本无因果关系,鲁迅却在”中国人“的前边加上”所以”,又用”当然“这种荒谬的逻辑,表达了对这种谬论的愤慨和抨击。

二、用词准确

第一段:东京无非是这样......实在标致极了。

道出鲁迅心中的遗憾与不甘

表面上看似在夸留学生精致,实际上话里的讽刺一目了然

A

23

三、白描

第二十九段:......但我接着便有参观枪毙中国人的命运了.第二年添教霉菌,学细菌的形状是全用电影来显示的.一段落已完而还没有到下课的时候,便影几片时事的片子......在讲堂里还有另一个我。

这句话表明,他并没有把自己当成局外人或旁观者,他并不因为自己出国留学,就认为高于平凡的同胞,更不认为自己是可以俯视他们的救世主,相反,鲁迅的心灵始终与多难的祖国和同胞紧靠在一起,影片内容始终牵动着鲁迅的心,他内心的痛苦是可想而知的,此时又听到日本学生的拍掌欢呼,简直是火上浇油。“呜呼,无法可想“可见当时的国民是多么的麻木、愚昧。因此,学医变得不再迫切,唤醒民众的精神才最紧要。

A

24

链接材料

......从那一回以后,我便觉得医学并非一件紧要事,凡是愚弱的国民,即使体格如何健全,如何茁壮,也只能做毫无意义的示众的材料和看客,病死多少是不必以为不幸的,所以我们的第一要著是在改变他们的精神,而善于改变精神的是,我那时以为当然要推文艺,于是想提倡文艺运动了......

——《呐喊●自序》

“但在那时那地,我的意见却变化了。”

印 证

A

25

鲁迅笔法

1、曲笔

2、用词准确

3、白描

思想的旗手,文章的大家!

课堂小结

A

1

藤野先生 鲁迅

怀人与忧国

A

2

教 学 目 标

1、把握藤野先生的高尚品质和文章的双线结构。

2、学会选取典型事件,抓住主要特征,表现人物品质的写作方法。

自19世纪末中国被迫打开国门以来,长期遭受着西方列强的殖民与侵略,中国的学者文人“师夷长”,却终难抵挡腐败已久的政府当局内忧外患,直到20世纪初仍是战火硝烟不断。被誉为民族魂的鲁迅,无奈之下以笔作刃,写尽时代的苍茫与悲凉。

然而,背后的脉脉温情却无法被掩盖,它均匀地散布在令鲁迅怀念的每个人身上,博学方正的寿镜吾老师,纯朴善良的长妈妈,还有那远隔重洋影响鲁迅一生的伟大的藤野先生。《藤野先生》这篇散文就是鲁迅离别藤野先生20年后,于1926年10月12日在厦门大学写的,回忆了他1904年夏末至1906年初春在日本留学时的生活片段。鲁迅本想以学医来救国救民,但后来却弃医从文了,我们在本课的学习中会认识到作者思想变化的原因。

写作背景

A

4

鲁迅(1881—1936)生于浙江绍兴,原名周树人,字豫才,我国伟大的文学家、思想家、革命家。

著名作品集:

第一篇白话小说 《狂人日记》

散文诗集《野草》

散文集《朝花夕拾》

小说集《呐喊》《彷徨》

杂文集《华盖集》《坟》等。

本文选自散文集《朝花夕拾》。

A

5

按时间的推移和地点的转移可分为三个部分:

第一部分(1-3)在东京。

写认识藤野先生之前,在东京的见闻和感受,交代去仙台的原因。

第二部分(4-35)在仙台。

写与藤野先生的交往。

第三部分(36-38)离开仙台。

写离别藤野先生后对他的怀念和感激之情。

把握文章的结构层次

细分事件,依次为:

离开东京之缘由

仙台求学受优待

初识藤野先生

添改讲义

纠正解剖图

关心解剖实习

了解女人裹脚

匿名信事件

看电影事件

离别先生

根据这些事例与刻画人物的关系,

可分为三类

第一类——刻画人物

初识藤野先生

(初见藤野先生的印象,耳闻藤野先生的逸事)

添改讲义

纠正解剖图

关心解剖实习

了解女人裹脚

正面刻画形象

毫无偏见

关心学生

做事认真

治学严谨

第二类——表达情感

告别先生

丢讲义

深夜怀念先生

角度独到 含蓄

怀念

感激

第三类——补充交代

离开东京之缘由

仙台求学受优待

匿名信事件

看电影事件

受清国留学生刺激,前往仙台,与先生相遇

为下文写先生做正面衬托

为下文写先生做反面衬托

弃医从文的直接原因

都是为了突出藤野先生的正直热忱、没有民族偏见

体现鲁迅学医是爱国,弃医从文也是因为爱国

思考:写藤野先生与爱国是否冲突?二者有无交点?

第一类:初识藤野先生、添改讲义、纠正解剖图、关心解剖实习、了解女人裹脚

第二类:告别先生、丢讲义、深夜怀念先生

第三类:离开东京之缘由、仙台求学受优、匿名信事件、看电影事件

与藤野先生交往(明线)

鲁迅爱国之情(暗线)

写学医弃医除了表达对藤野先生的感怀之外,也更深刻的表现了鲁迅的爱国之心,两条线索相互交织,在具体事例的印证下,在那个中国人倍受打压的国度和时代背景下,藤野先生的形象显得更丰富伟大,充满人性的光辉。

后记

很多年后,由于距离和时局动荡,鲁迅和藤野先生逐渐失去了联系,直到鲁迅逝世那年,有位记者拿来一张鲁迅的照片给藤野先生看,才知道鲁迅逝世的消息,才知道这个有着刚硬脊梁的青年对自己的感恩与怀念,鲁迅先生终其一生,都在与黑暗现实做斗争,口诛笔伐的同时,却仍然不忘将内心深处的温情留给生命中值得感恩的人。

A

12

课堂小结

本文以作者与藤野先生的交往为叙事的线索,围绕表现藤野先生的崇高品质这一中心组织材料;具体写了四个典型事例,从不同侧面表现了藤野先生的高贵品质;作者采用白描手法,写人抓住特征,几笔勾勒,甚为传神。

A

13

今夕不同

A

14

故地重游,鲁迅会有怎样的感慨?

A

15

当堂练习

1.按拼音写汉字:

___téng野先生 ___yì站

油光可jiàn___ ___yì扬顿挫

___yóu言 ___jī形

___jié责 ____yǎo无消息

2、填空:

《藤野先生》选自《_____》,体裁___。

本文“在仙台”一段写了藤野_____,_____,____,____四个事例,表现了先生____ 的品质。

A

16

藤野先生 鲁迅

以笔作刃 写尽时代

A

17

教 学 目 标

品味语言,学习“鲁迅笔法”

A

18

导入

“春秋笔法”是我国古代由孔子创造的一种历史叙述方式和技巧。即在文章的技术之中表现作者的思想倾向,这种笔法暗含褒贬,后世也有不少作家文人深谙其道,留下许多传世名篇。其中,鲁迅先生的一支笔写尽了动荡时代的黑暗,“春秋笔法”随处可见。

一、曲笔(用委婉含蓄的笔触表达自己的言外之意和韵外之致)

第一段:......头顶上盘着大辫子,顶着学生制帽的顶上高高耸起,形成一座富士山,也有解散辫子盘的平的除下帽来油光可鉴,宛如小姑娘的发髻一般......

讽刺

清国留学生

(并未直接鄙视清国留学生的形象)

一、曲笔(用委婉含蓄的笔触表达自己的言外之意和韵外之致)

第五段:我先是住在监狱旁边一个客店里,初冬已经颇冷,蚊子却还多......

(并未直接表达意图)

嘲讽

居住条件差

二、用词准确

第二十九段:中国是弱国,所以中国人当然是低能儿......

弱国

低能儿

中国人

所以

当然

”弱国“与”低能儿“本无因果关系,鲁迅却在”中国人“的前边加上”所以”,又用”当然“这种荒谬的逻辑,表达了对这种谬论的愤慨和抨击。

二、用词准确

第一段:东京无非是这样......实在标致极了。

道出鲁迅心中的遗憾与不甘

表面上看似在夸留学生精致,实际上话里的讽刺一目了然

A

23

三、白描

第二十九段:......但我接着便有参观枪毙中国人的命运了.第二年添教霉菌,学细菌的形状是全用电影来显示的.一段落已完而还没有到下课的时候,便影几片时事的片子......在讲堂里还有另一个我。

这句话表明,他并没有把自己当成局外人或旁观者,他并不因为自己出国留学,就认为高于平凡的同胞,更不认为自己是可以俯视他们的救世主,相反,鲁迅的心灵始终与多难的祖国和同胞紧靠在一起,影片内容始终牵动着鲁迅的心,他内心的痛苦是可想而知的,此时又听到日本学生的拍掌欢呼,简直是火上浇油。“呜呼,无法可想“可见当时的国民是多么的麻木、愚昧。因此,学医变得不再迫切,唤醒民众的精神才最紧要。

A

24

链接材料

......从那一回以后,我便觉得医学并非一件紧要事,凡是愚弱的国民,即使体格如何健全,如何茁壮,也只能做毫无意义的示众的材料和看客,病死多少是不必以为不幸的,所以我们的第一要著是在改变他们的精神,而善于改变精神的是,我那时以为当然要推文艺,于是想提倡文艺运动了......

——《呐喊●自序》

“但在那时那地,我的意见却变化了。”

印 证

A

25

鲁迅笔法

1、曲笔

2、用词准确

3、白描

思想的旗手,文章的大家!

课堂小结

同课章节目录

- 第一单元

- 1 消息二则

- 2 首届诺贝尔奖颁发

- 3 “飞天”凌空——跳水姑娘吕伟夺魁记

- 4 一着惊海天——目击我国航母舰载战斗机首架次成功着舰

- 5 国行公祭,为佑世界和平

- 任务二 新闻采访

- 任务三 新闻写作

- 口语交际 讲述

- 第二单元

- 6 藤野先生

- 7 回忆我的母亲

- 8* 列夫·托尔斯泰

- 9* 美丽的颜色

- 写作 学写传记

- 第三单元

- 10 三峡

- 11 短文二篇

- 12* 与朱元思书

- 13 唐诗五首

- 写作 学习描写景物

- 名著导读 《红星照耀中国》:纪实作品的阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 14 背影

- 15 白杨礼赞

- 16* 散文二篇

- 17* 昆明的雨

- 写作 语言要连贯

- 第五单元

- 18 中国石拱桥

- 19 苏州园林

- 20* 蝉

- 21* 梦回繁华

- 写作 说明事物要抓住特征

- 口语交际 复述与转述

- 名著导读 《昆虫记》:科普作品的阅读

- 第六单元

- 22 《孟子》三章

- 23 愚公移山

- 24* 周亚夫军细柳

- 25 诗词五首

- 写作 表达要得体

- 课外古诗词诵读