考点43 生态系统的物质循环

文档属性

| 名称 | 考点43 生态系统的物质循环 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 270.3KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2013-04-15 19:38:34 | ||

图片预览

文档简介

考点43 生态系统的物质循环

[高考考点]

1.物质循环的概念(B) 2.碳循环的过程(D)

3.能量流动和物质循环的关系(D)

一、单项选择题

关于生态系统的物质循环的叙述不正确的是 ( )

A.所指的物质是指组成生物体的C、H、O、N、P、S等化学元素

B.所说的生态系统是地球上最大的生态系统

C.所说的循环是指物质在生物群落与无机环境之间反复出现、循环流动

D.物质在循环过程中不断递减

下列关于物质循环的叙述不正确的是 ( )

A.物质循环的物质是指组成生物体的基本化学元素

B.农田生态系统中能量流动是单向的,物质循环是往复的

C.物质循环是在生物群落和无机环境之间进行的

D.生态系统的物质循环和能量流动是同时进行的

下列有关生物与环境的叙述,错误的是 ( )

A.在生态系统中,碳以二氧化碳的形式在生产者、消费者和分解者之间循环

B.猫头鹰和黄鼬捕食田鼠,猫头鹰和黄鼬有竞争关系

C.生产者固定的太阳能的总量便是流经这个生态系统的总能量

D.化石燃料的大量燃烧,使大气中SO2过多,是形成酸雨的主要原因之一

若用甲代表生产者,乙代表消费者,丙代表分解者,丁代表大气中的CO2库。下图中能正确表示甲、乙、丙、丁在碳循环中的关系的是 ( )

右图为生态系统中碳循环的模式图,相关叙述正确的是 ( )

A.①代表生产者,5可以代表化能合成作用

B.碳元素在①、②、③、④间以含碳有机物的形式传递

C.在食物链中占有碳元素最多的营养级可能是①

D.①、②、③中含有的有机物可以作为动力来促进碳元素在群落和环境之间循环

稻—鸭—萍共作是一种新兴的生态农业模式。其中水生植物红萍(满江红)适生于荫蔽环境,可作为鸭子的饲料,鸭子能吃有害昆虫并供肥,促进水稻生长。对以此模式形成的生态系统,下列叙述错误的是 ( )

A.该生态系统的主要功能是物质循环和能量流动

B.鸭子既是初级消费者,又是次级消费者

C.生物群落由水稻、红萍、鸭子和有害昆虫组成

D.水稻和红萍分层分布,能提高光能利用率

右图是我国北方处于平衡状态的某森林生态系统的碳循环示意图,箭头表示碳传递方向;字母表示碳传递途径。下列各项叙述不正确的是 ( )

A.碳从植物体流入动物体的主要形式是有机物

B.a途径是通过光合作用实现的,b、d、g途径是通过呼吸作用实现的

C.碳在生物群落与无机环境之间的循环主要是以二氧化碳的形式进行

D.如果图中的字母表示碳元素传递的数量,则夏季a、b、c、e之间的关系可表示为a=b+c+e

下图表示生物圈中碳元素的循环过程,下列有关叙述正确的是 ( )

A.③过程代表绿色植物的光合作用

B.图中A、B分别代表消费者和生产者

C.温室效应主要是由⑦过程造成的

D.农业生产中的中耕松土可以增大⑤过程

如图为生物圈物质循环示意图,f为非生物的物质和能量,下列叙述中不正确的是 ( )

A.若f表示大气中的N2,则a→f过程不存在,在f→a过程中固氮微生物起着重要作用

B.若f表示无机环境中的NH3,则a→f过程一般不存在,而硝化细菌在f→a过程中起着重要作用

C.若f表示大气中的CO2,则图解可表示硫循环,造成酸雨的主要原因是b→f过程的加剧

D.若f表示大气中的CO2,则f→b过程不存在

下列与生态系统的功能有关的叙述中,错误的是 ( )

A.非生物环境中的SO2、SO42-通过植物的吸收进入生物群落

B.一般情况下,生态系统的成分和营养结构越简单,其恢复力稳定性越高

C.生态系统中的能量流动是指在生态系统内伴随物质循环的能量转移过程

D.土壤中的一些细菌在氧气充足时可完成:硝酸盐→亚硝酸盐→氮气的转化

下列有关生态系统功能的描述,错误的是 ( )

A.物质循环的关键环节是分解者的分解作用

B.物质流是循环的,能量流是单向的,信息流往往是双向的

C.一个生态系统的营养级越多,消耗的能量就越多,人类可利用的能量就越少

D.信息传递有利于沟通生物群落与非生物环境之间、生物与生物之间的关系,具有调节生态系统稳定性的作用

下列属于生态系统功能过程描述的是 ( )

①生产者的遗体、残枝、败叶中的能量被分解者利用,经其呼吸作用消耗 ②在植物→鼠→蛇这条食物链中,鼠是初级消费者、第二营养级 ③蜜蜂发现蜜源时,就会通过“跳舞”动作“告诉”同伴去采蜜 ④根瘤菌将大气中的氮气转化成为无机氮的化合物被植物利用,最后重新回到大气中

A.①②③ B.①③④ C.①②④ D.②③④

农业生态系统的物质循环过程与自然生态系统的明显区别是 ( )

A.自然生态系统自给自足,而农业生态系统输出农副产品,输入大量物质

B.自然生态系统输入物质不输出,农业生态系统自给自足

C.自然生态系统输入物质不输出,农业生态系统输出产品不输入

D.两者都输入物质,但自然生态系统不输出,农业生态系统输出农副产品

下列各项表述均与自然界碳或氮的循环有关,其中不正确的是 ( )

A.能够分解尿素的细菌是自然界氮循环不可缺少的生物成分

B.能够分解尿素的细菌是自然界碳循环不可缺少的生物成分

C.稻田中的反硝化细菌将NO3-转变成N2,既促进了氮的循环,又提高了土壤肥力

D.绿色植物的同化作用是自然界碳循环和氮循环过程中十分重要的环节

下图表示生态系统中碳循环和氮循环的一部分,A、B、C三类微生物参与其中,下列说法错误的是 ( )

A.A类细菌是自养需氧型,B类细菌是异养厌氧型

B.C类微生物有的是自生的,有的是共生的

C.A和C的活动可增加土壤肥力

D.B的活动导致土壤氮元素丧失,没它更好

二、简答题

下图是生物圈的物质循环示意图。请据图回答(图中分解者未单独标出)。

(1)图中接通物质循环的三级结构是[ ]____________、[ ]____________以及分解者。

(2)若循环的物质是硫,图中由b→a的形式是___________,由a→c的主要形式是___________,a→b表示______________。

(3)若循环的物质是碳,图中由b→a的形式是________,由b→a的途径有________、__________。a→b表示__________。

(4)图中b表示______________。

(5)环境污染使物质循环回路发生障碍。这一障碍常发生在_______和_____过程中。

(6)硫循环不同于碳循环的是( )

A.进入生态系统的途径 B.在食物链内的传递形式

C.在土壤和水体中的存在形式 D.大气中的存在形式

下图表示生态系统部分物质的循环,A、B、C、D构成群落,a~j表示物质循环的过程,请据图回答。

(1)若此图为碳循环过程,则a过程可以表示___________。

(2)若此图为氮循环过程,从D的功能来看,疏松土壤可以减少氮素肥料的损失,主要原因是___________________

________________________________。

(3)如图说明组成生物体的一些基本化学元素在生物群落和无机环境之间是可以不断地____________________出现的,无机环境中物质是可以被生物群落___________________利用的,这与生态系统的能量流动是不同的,能量在流经生态系统的各个营养级时,其特点是_________________和___________________。

(4)如图食物链中,若A有30mol的葡萄糖,则流入B营养级体内并被利用的能量至少有___________kJ。

(5)提高该生态系统抵抗力稳定性的措施是____________________________。

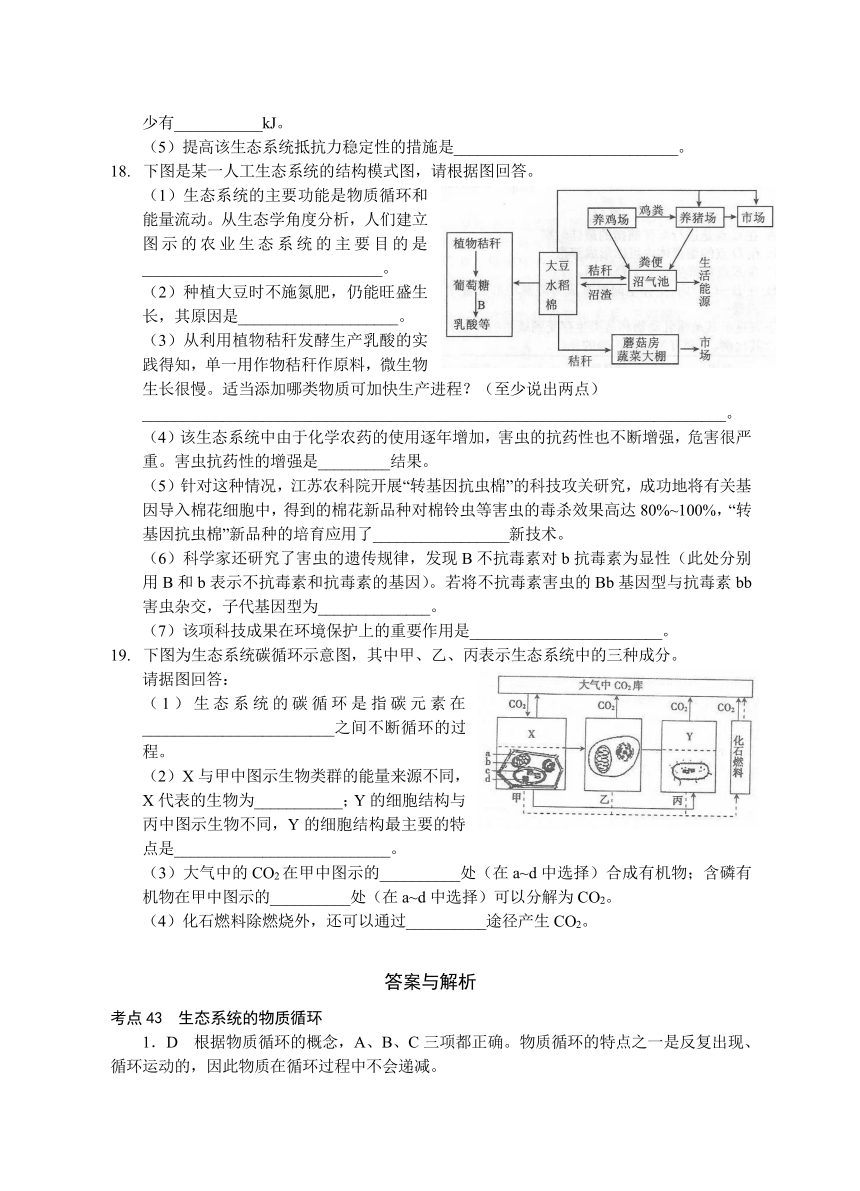

下图是某一人工生态系统的结构模式图,请根据图回答。

(1)生态系统的主要功能是物质循环和能量流动。从生态学角度分析,人们建立图示的农业生态系统的主要目的是______________________________。

(2)种植大豆时不施氮肥,仍能旺盛生长,其原因是____________________。

(3)从利用植物秸秆发酵生产乳酸的实践得知,单一用作物秸秆作原料,微生物生长很慢。适当添加哪类物质可加快生产进程?(至少说出两点)

_________________________________________________________________________。

(4)该生态系统中由于化学农药的使用逐年增加,害虫的抗药性也不断增强,危害很严重。害虫抗药性的增强是_________结果。

(5)针对这种情况,江苏农科院开展“转基因抗虫棉”的科技攻关研究,成功地将有关基因导入棉花细胞中,得到的棉花新品种对棉铃虫等害虫的毒杀效果高达80%~100%,“转基因抗虫棉”新品种的培育应用了_________________新技术。

(6)科学家还研究了害虫的遗传规律,发现B不抗毒素对b抗毒素为显性(此处分别用B和b表示不抗毒素和抗毒素的基因)。若将不抗毒素害虫的Bb基因型与抗毒素bb害虫杂交,子代基因型为______________。

(7)该项科技成果在环境保护上的重要作用是________________________。

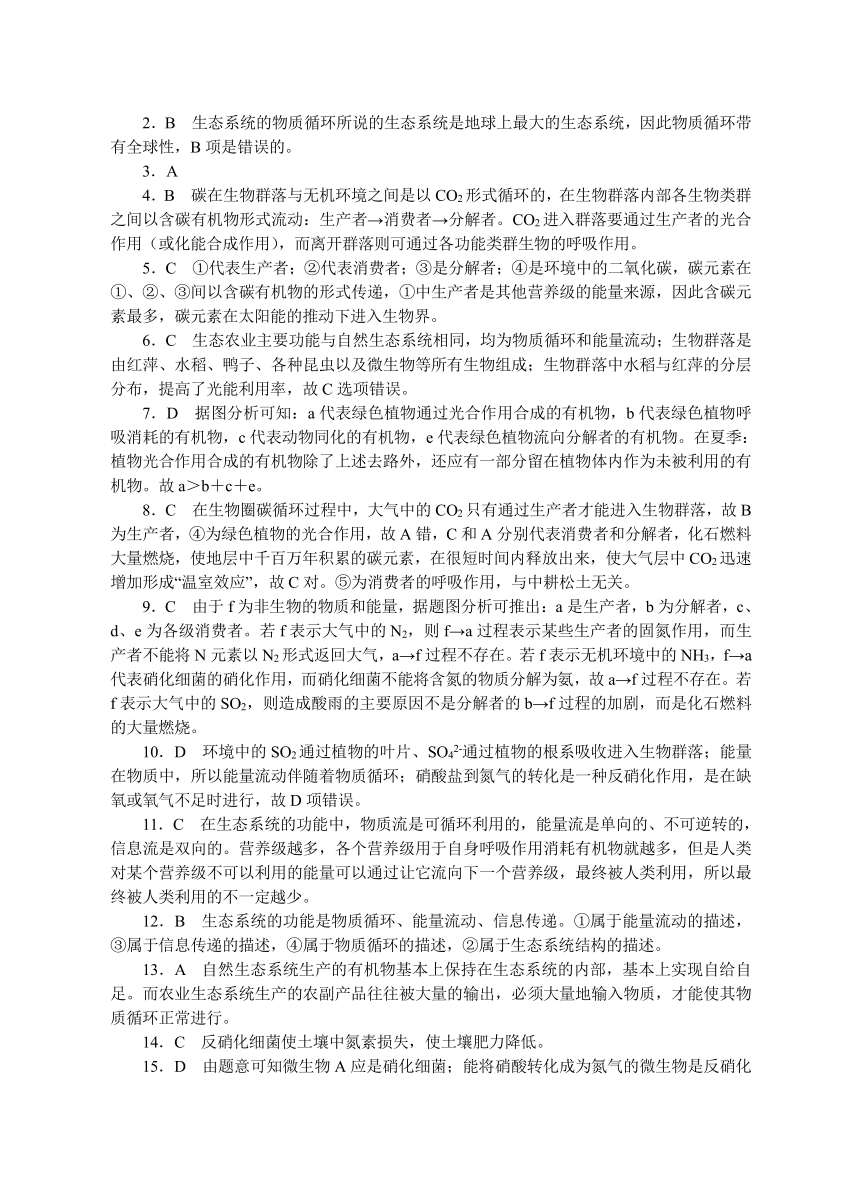

下图为生态系统碳循环示意图,其中甲、乙、丙表示生态系统中的三种成分。

请据图回答:

(1)生态系统的碳循环是指碳元素在________________________之间不断循环的过程。

(2)X与甲中图示生物类群的能量来源不同,X代表的生物为___________;Y的细胞结构与丙中图示生物不同,Y的细胞结构最主要的特点是___________________________。

(3)大气中的CO2在甲中图示的__________处(在a~d中选择)合成有机物;含磷有机物在甲中图示的__________处(在a~d中选择)可以分解为CO2。

(4)化石燃料除燃烧外,还可以通过__________途径产生CO2。

答案与解析

考点43 生态系统的物质循环

1.D 根据物质循环的概念,A、B、C三项都正确。物质循环的特点之一是反复出现、循环运动的,因此物质在循环过程中不会递减。

2.B 生态系统的物质循环所说的生态系统是地球上最大的生态系统,因此物质循环带有全球性,B项是错误的。

3.A

4.B 碳在生物群落与无机环境之间是以CO2形式循环的,在生物群落内部各生物类群之间以含碳有机物形式流动:生产者→消费者→分解者。CO2进入群落要通过生产者的光合作用(或化能合成作用),而离开群落则可通过各功能类群生物的呼吸作用。

5.C ①代表生产者;②代表消费者;③是分解者;④是环境中的二氧化碳,碳元素在①、②、③间以含碳有机物的形式传递,①中生产者是其他营养级的能量来源,因此含碳元素最多,碳元素在太阳能的推动下进入生物界。

6.C 生态农业主要功能与自然生态系统相同,均为物质循环和能量流动;生物群落是由红萍、水稻、鸭子、各种昆虫以及微生物等所有生物组成;生物群落中水稻与红萍的分层分布,提高了光能利用率,故C选项错误。

7.D 据图分析可知:a代表绿色植物通过光合作用合成的有机物,b代表绿色植物呼吸消耗的有机物,c代表动物同化的有机物,e代表绿色植物流向分解者的有机物。在夏季:植物光合作用合成的有机物除了上述去路外,还应有一部分留在植物体内作为未被利用的有机物。故a>b+c+e。

8.C 在生物圈碳循环过程中,大气中的CO2只有通过生产者才能进入生物群落,故B为生产者,④为绿色植物的光合作用,故A错,C和A分别代表消费者和分解者,化石燃料大量燃烧,使地层中千百万年积累的碳元素,在很短时间内释放出来,使大气层中CO2迅速增加形成“温室效应”,故C对。⑤为消费者的呼吸作用,与中耕松土无关。

9.C 由于f为非生物的物质和能量,据题图分析可推出:a是生产者,b为分解者,c、d、e为各级消费者。若f表示大气中的N2,则f→a过程表示某些生产者的固氮作用,而生产者不能将N元素以N2形式返回大气,a→f过程不存在。若f表示无机环境中的NH3,f→a代表硝化细菌的硝化作用,而硝化细菌不能将含氮的物质分解为氨,故a→f过程不存在。若f表示大气中的SO2,则造成酸雨的主要原因不是分解者的b→f过程的加剧,而是化石燃料的大量燃烧。

10.D 环境中的SO2通过植物的叶片、SO42-通过植物的根系吸收进入生物群落;能量在物质中,所以能量流动伴随着物质循环;硝酸盐到氮气的转化是一种反硝化作用,是在缺氧或氧气不足时进行,故D项错误。

11.C 在生态系统的功能中,物质流是可循环利用的,能量流是单向的、不可逆转的,信息流是双向的。营养级越多,各个营养级用于自身呼吸作用消耗有机物就越多,但是人类对某个营养级不可以利用的能量可以通过让它流向下一个营养级,最终被人类利用,所以最终被人类利用的不一定越少。

12.B 生态系统的功能是物质循环、能量流动、信息传递。①属于能量流动的描述,③属于信息传递的描述,④属于物质循环的描述,②属于生态系统结构的描述。

13.A 自然生态系统生产的有机物基本上保持在生态系统的内部,基本上实现自给自足。而农业生态系统生产的农副产品往往被大量的输出,必须大量地输入物质,才能使其物质循环正常进行。

14.C 反硝化细菌使土壤中氮素损失,使土壤肥力降低。

15.D 由题意可知微生物A应是硝化细菌;能将硝酸转化成为氮气的微生物是反硝化细菌,发生这一过程的条件是缺氧;能将氮气转化成氨气的微生物是固氮微生物,这三种微生物在氮循环中起到重要的作用,缺一不可。

16.(1)a 生产者 cde 消费者 (2)SO2和SO42- 有机物中的硫 残枝败叶的分解和残枝败叶的燃烧 (3)CO2 光合作用 化能合成作用 枯枝落叶分解及燃烧和呼吸作用 (4)无机环境与分解者 (5)b→a b中的分解 (6)A

17.(1)光合作用和化能合成作用 (2)抑制了土壤中反硝化细菌的反硝化作用 (3)循环 反复 单向流动 逐级递减 (4)3483 (5)增加各营养级生物种类

18.(1)调整能量流动关系,实现能量的多级利用和物质循环再生 (2)与大豆互利共生的固氮菌具有生物固氮作用,能固定空气中的氮气 (3)氮源、无机盐、生长因子 (4)农药对害虫抗药性的变异进行了选择 (5)基因工程 (6)bb或Bb (7)减少农药对环境的污染,保护生态平衡。

19.(1)生物群落与无机环境 (2)化能自养细菌(或硝化细菌等) 有核膜包围的细胞核 (3)c a和b (4)微生物的分解

考点44 生态系统的稳定性

黄胜 3634709

[高考考点]

1.生态系统的稳定性的概念(C) 2.抵抗力稳定性和恢复力稳定性(C)

3.提高生态系统的稳定性(C)

4.设计并制作小生态瓶,观察生态系统的稳定性(Ⅱ)

一、单项选择题

下列对生态系统稳定性的叙述中正确的是 ( )

A.生态系统的稳定性就是指生态系统的各种成分稳定不变

B.生态系统具有完整而且稳定不变的营养结构

C.生态系统中的物质和能量的收支稳定不变

D.生态系统具有保持系统中各组成成分相对稳定的能力

下图所示,生态系统的稳定性与营养结构复杂程度的关系曲线正确的是 ( )

达到生态系统稳定性的生态系统具备的特征是 ( )

①该系统处于幼年到成年的过渡阶段 ②生态系统内生物的种类和数量比例相对稳定 ③物质和能量的输入和输出相对平衡 ④有完整的食物链和食物网 ⑤能量的收支随气候周期性变化 ⑥有一定的自我调节能力

A.①②③④⑤ B.②③④⑤⑥ C.①②③④⑥ D.①②④⑤⑥

下列关于生态系统稳定性的理解正确的是 ( )

A.森林生态系统的结构和功能保持相对稳定的能力比草原生态系统的强

B.自然生态系统中的物质和能量的输入和输出总保持平衡

C.森林生态系统有抵抗力稳定性,没有恢复力稳定性

D.受到外界破坏时,结构越复杂的生态系统自我调节恢复原来状态的能力越强

将一处原始森林开辟成为一个国家森林公园,为了继续维持森林的生态系统的稳定性,应当采用的措施是 ( )

A.在森林里放入一些珍奇的野生动物,增加食物网的复杂性

B.在森林中引种一些珍奇的野生动物,提高生产者的能量蓄积能力

C.定期清理森林的枯枝落叶,以利于种子萌发和幼苗生长

D.对森林做简单的隔离,避免人类过多的干扰

下列措施中,能提高区域生态系统自动调节能力以增强其抵抗力稳定性的是 ( )

A.减少生态系统内捕食和寄生生物的数量

B.减少生态系统内生物的种类

C.增加生态系统内各营养级的生物种类

D.使该生态系统内的生产者和消费者保持数量恒定

在一片植物种类繁多的森林中,消费者、分解者种类和数目基本稳定,那么下列哪项描述与之不相符 ( )

A.能量流动与物质循环保持相对稳定 B.食物链和食物网保持相对稳定

C.各类生物所含的能量值变化较小 D.各种群年龄组成是增长型

某生物实习小组的同学用河水、水草、洗净的沙、草食小鱼、广口瓶、凡士林等材料制作的生态瓶如下图所示,下列说法错误的是 ( )

A.该生态瓶必须密封才能称作一个生态系统

B.该生态瓶是一个营养结构极为简单的生态系统

C.该生态瓶必须是透明的

D.该生态瓶模拟的是湿地生态系统

某池塘生态系统全部生产者所固定的太阳能总值为a,全部消费者利用的能量总值为b,全部分解者所利用的能量总值为c,下列哪种情况下才能维持生态系统的稳定性 ( )

A.a>b,b=c B.a=b+c C.a>b+c D.a<b+c

在一个生态系统中:“甲、乙、丙、丁”四种生物,由于食物关系相互形成以下几种类型的结构,其中最稳定的是 ( )

A.甲→乙→丙→丁 B. C. D.

某地区初级消费者和次级消费者的总能量分别是W1和W2,当下列哪种情况发生时,就可能使生态系统的稳定性遭到破坏 ( )

A.W1>10W2 B.W1>5W2 C.W1<5W2 D.W1<10W2

我们经常在媒体上看到“生态平衡”的概念,下列关于“生态平衡”和“生态系统稳定性”的叙述,不正确的是 ( )

A.生态平衡是生态系统发展到一定阶段,生态系统保持其结构与功能的稳定状态

B.生态系统的稳定性是生态系统具有保持和恢复其结构与功能相对稳定的能力

C.生态系统的自动调节能力是生态系统稳定性和生态平衡的基础

D.生态平衡与生态系统的稳定性没有关系

如图所示是某温带草原生态系统食物网简图,有关叙述正确的是 ( )

A.随着外界干扰增强,该生态系统的抵抗力稳定性增大

B.随着外界干扰增强,该生态系统的恢复力稳定性增大

C.流入兔体内的能量至少占绿色植物总能量的10%

D.流入兔体内的能量包括兔自身呼吸散失的能量

如图所示是某湖泊生态系统能量流动的定量分析(图中所示数值的单位是J/(cm2.a),G为植物,H为植食性动物,C为肉食动物,以下相关叙述不正确的是 ( )

A.与该生态系统稳定性密切相关的是图中G、H和C所形成的营养结构

B.由G到H的能量传递效率为13.51%

C.从生态学的观点来看,G、H和C所包含的所有生物构成生物群落

D.H包含多种动物,他们之间需求相似的构成竞争关系

下图表示单位面积放牧量与生产者的净生产量(生产者净生产量是指其同化量减去呼吸消耗量)的关系,虚线表示未放牧时草原中生产者的净生产量,下列有关说法正确的是( )

A.草原生态系统营养结构简单,稳定性弱于森林生态系统

B.适度放牧可以促进生产者的净生产量增加

C.适度放牧可以使生产者同化量中的大部分流向放养的牲畜,从而获得最大的收益

D.E点所对应的放牧量为该草原的最大控制放牧量

二、简答题。

松毛虫是马尾松林的害虫,能取食马尾松针叶。松毛虫种群的爆发引起马尾松林成片死亡,造成严重的经济损失和生态后果。通过向马尾松林引入灰喜鹊,可以有效控制虫害。根据此材料回答:

(1)这种控制虫害的方法属于_____________,具有长效、环保和无污染的特点;而农药防治不可能取得长期持续的防治效果,原因是________________________。

(2)在这个生态系统中,灰喜鹊是_________消费者;松毛虫属于第__________营养级。

(3)据调查,人造马尾松林比天然马尾松林容易遭受松毛虫危害,原因是___________

___________________________________________________________。

湿地是地球上生物生产力最大的生态系统之一。它是天然的蓄水库,并能过滤和分解水中的污染物进而改善水质,被喻为“地球之肾”。湿地类型众多,如红树林、河流、湖泊和稻田等。

(1)湿地由于其特殊的水文及地球特征,具有____________和____________等生态功能。

(2)在红树林等湿地生态系统中,碳元素主要通过__________过程被固定在有机物中,并沿着__________进行传递。

(3)与生物多样性丰富的湖泊相比,稻田的__________________稳定性较低。

(4)调查表明,我国相当一部分湖泊已不同程度富营养化,原因是含氮、磷等元素丰富的污染物的排放量超过湖泊_________________的限度,使其自动调节能力下降。富营养化水体中造成鱼类大量死亡的原因有_________________,________________等。

据国家林业局发布的一项调查表明,我国已经成为荒漠化危害最严重的国家之一,目前,全国四分之一以上的国土荒漠化,每年因荒漠化造成的直接经济损失达540亿元,因此在实施西部大开发过程中,要切实搞好生态环境保护和建设,大力开展植树种草,治理水土流失,防治沙漠化等活动。

(1)从生态因素分析,改善西部地区生态环境首先解决的非生物因素的是____________。

(2)“退耕还林”的生态学原理是为了提高生态系统的________________,保护环境,保持生态系统的稳定性的关键是保护___________。

(3)近来北京等地频繁出现的“沙尘暴”和“泥雨”主要来自黄土高原和内蒙古地区,这说明森林等植被在________________等方面起着非常重要的作用。

(4)西部耕地同样要做好除草、治虫等工作,从能量流动的角度看,除草、治虫的目的是_____________________________,治虫措施中不宜大量喷施化学杀虫剂,控制使用化学杀虫剂的方法一是用_________________替代化学杀虫剂,二是采用基因工程的手段将_______转入农作物,形成新的抗虫作物品种。

答案与解析

考点44 生态系统的稳定性

1.D 生态系统的稳定性是一种相对的稳定,并不是一成不变的。主要是其物质和能量的收支保持相对的稳定。

2.A 生态系统的营养结构越复杂,其抵抗力稳定性就越高,恢复力稳定性就越低。

3.B 生态系统发展到一定的阶段会出现稳定状态,这时生物的种类和数量较稳定,有典型的食物链和食物网,物质循环和能量流动保持动态平衡,有一定的自动调节能力。

4.A 在自然生态系统中物质和能量的输入和输出随季节变化而略有差别,一般春季输入大于输出,秋季输出大于输入。

5.D

6.C 在生态系统中,各个环节的生物种类越多,营养结构越复杂,其自动调节能力越强。

7.D 在生态系统中各生物的种类和数目基本稳定,表明此生态系统处于相对稳定状态,各种群年龄组成是稳定型而不是增长型。

8.A 根据生态系统的概念可知,生态系统的范围可大可小,所以该生态瓶可以看作一个生态系统,因为瓶中的小草要进行光合作用,所以必须用透明的瓶子;根据所选的生物可知,模拟的应该是湿地生态系统。

9.C 要保持生态系统的稳定,生产者所固定的太阳能总量必须大于全部消费者和分解者所利用的能量,否则生产者就不能正常生长,整个生态系统也将崩溃。

10.B 食物链是从生产者开始的,四个选项中,B中的丁是初级消费者,属于第二营养级,而丁有三类植物(生产者、第一营养级)供应食物。

11.C 根据能量传递效率为10%~20%,可知,W2所获得的能量为:W1×10%<W2<W1×20%,即W1<10W2或W1>5W2。

12.D 生态系统稳定性是生态系统的一种综合调节能力,而生态平衡是生态系统的一种稳定状态。

13.D 第二营养级有兔、鼠、食草籽鸟食草昆虫四种动物,流入兔体内的能量不会达到绿色植物总能量的10%。

14.C G、H和C所包含的生物有生产者和消费者,没有分解者,生物群落是由该环境中所有的生物构成。

15.B 草原生态系统营养结构简单,抵抗力稳定性弱于森林生态系统,但是恢复力稳定性高于森林生态系统;生产者同化量中只有10%~20%流向放养的牲畜,而不是大部分;该草原的最大控制放牧量应该在F点;从图中可以看出,适度放牧生产者的净生产量可以增加,因此C正确。

16.(1)生物治理(生物防治)害虫对农药产生抗药性 (2)次级 二 (3)人造马尾松林营养结构简单(物种较少),生态系统的抵抗力稳定性低

17.(1)调节水流量和控制洪水(蓄洪抗旱) 净化水质 (2)光合作用 食物链(网) (3)抵抗力 (4)自动净化能力 溶氧量下降 有毒物质增加

18.(1)水 (2)自动调节能力 植被 (3)防风固沙、调节气候 (4)控制生态系统能量流动关系,使能量流向农作物 生物杀虫剂 抗虫基因

考点45 生物圈的稳态和生物的多样性

黄胜 3634709

[高考考点]

1.生物圈的稳态(B) 2.生物圈稳态的自我维持(B)

3.酸雨等全球性环境问题(C) 4.生物多样性的概念和价值(B)

5.生物多样性的保护(B)

6.观察SO2对植物的影响和调查环境污染对生物的影响(Ⅱ)

一、单项选择题

下列关于生物圈稳态的叙述中,不正确的是 ( )

A.生物圈是地球上生物与环境共同进化的产物

B.生物多样性是形成复杂生态系统营养结构的基础

C.源源不断的太阳能是生物圈维持运转的动力

D.生物圈自我维持稳态的能力可以抵抗一切干扰

我国海关对入境的进口货物都进行严格检疫,严禁境外有害生物(包括虫卵或微生物)流入境内,若有害生物一旦流入境内适宜的环境中,结果是 ( )

①有害生物的种群数量在一段较长时间内呈“J”型增长 ②其天敌数量较多 ③境内生物多样性受到威胁 ④很快被淘汰

A.①② B.③④ C.①③ D.②④

下列与生态系统有关叙述中,正确的是 ( )

A.吸收进入植物体内的矿质元素在植物枝叶腐烂后归还土壤,属于生态系统的自我调节范畴

B.保护生物多样性就是指在种群、群落和生态系统三个层次上进行保护

C.大量放牧,发展畜牧业,开垦草原变耕地多产粮,是良好的致富方法

D.种群数量的变化只取决于出生率和死亡率

如果某海湾水体富营养化会发生以下变化,那么其变化的顺序是 ( )

①水中溶氧量下降 ②需氧微生物迅速繁殖、分解尸体 ③水中溶解氧增加 ④厌氧微生物迅速繁殖、分解尸体,产生的有害气体增加 ⑤浮游藻类等迅速繁殖 ⑥鱼类等水生生物大量死亡

A.①②③④⑤⑥ B.⑤③②①④⑥ C.⑤①②④③⑥ D.①③④②⑤⑥

为了追求经济利益最大化,有些地区将大面积自然林开发成单一树种经济林,而林产品的长期单一化,会使生物资源的可持续发展面临困境,这是因为 ( )

A.这样做不能提高森林生态系统抵抗力的稳定性

B.森林生态系统结构的变化造成其功能的变化

C.不利于使能量流向对人类最有益的部分

D.生态系统的自动调节能力减弱,易爆发病虫害

由30多名中外科学家组成的“长江白鳍豚科考调查小组”在从宜昌至上海的1700公里行程中,没有发现一头白鳍豚,由此可见我国生物多样性正面临严峻考验。下列措施符合保护生物多样性原则的是 ( )

A.为美化城市环境,随意从国外引进多种观赏类植物

B.为保护草场、减少沙化,要杀死所有危害草原的黄鼠

C.将东北虎迁入野生动物园繁育,并进行部分的野外回归实验

D.为控制水葫芦在我国造成的严重灾害,应将其天敌引入我国

生物柴油是以植物油和动物油脂等为原材料制成的燃料。研究表明生物柴油燃烧后SO2和颗粒物质排放很少,特别是CO等有害气体的排放量比化石燃料低11%~53%。使用生物柴油的优点是 ( )

①减少空气污染 ②缓解温室效应 ③不可再生 ④减少酸雨危害

A.①②③ B.①②④ C.①③④ D.②③④

下列关于“观察二氧化硫对植物的影响”的实验原理和目的要求的叙述,不正确的是( )

A.学会计算配制一定浓度的二氧化硫所需的亚硫酸钠的质量,并能正确称量

B.学会观察二氧化硫对植物的影响的方法

C.利用亚硫酸钠与稀硫酸反应能生成二氧化硫来进行“二氧化硫对植物的影响”实验

D.通过实验观察来理解二氧化硫对植物的影响

下列关于保护生物多样性的叙述中错误的是 ( )

A.保护生物多样性的生态学意义主要表现在维持生物圈的自动调节能力

B.建立自然保护区是保护生物多样性的惟一措施

C.人类应控制和约束自己的行为模式、道德准则和消费观念

D.必须重新审视和调整人与自然的关系

仿生学是目前飞速发展的一门科学,如全球卫星地面定位系统扫描等就借鉴某些生物的回声定位系统的特点,这一功能是利用了生物的 ( )

A.直接使用价值 B.间接使用价值 C.潜在使用价值 D.科学研究价值

造成温室效应的主要原因和缓解全球温室效应危机的重要措施分别是 ( )

A.煤、石油、天燃气大量燃烧;营造森林绿地

B.SO2等有毒气体的大量产生;种植夹竹桃等大量吸收SO2的植物

C.人造含氟制冷剂的泄漏;采用无氟制冷剂

D.汽车和工厂排放的废气和烟尘;收取排污费,限令整改

下列哪一项措施最可能与可持续发展的原则不符 ( )

A.森林的采伐量小于生长量

B.人工鱼塘生产者的能量小于消费者的能量

C.农田通过作物输出的氮素多于补充的氮素

D.向农田施用的无机氮肥多于生物固定的氮肥

中国日报网站消息:2006年2月17日清晨,遭受多日暴雨肆虐的菲律宾东部莱特岛圣伯纳镇及周边地区发生泥石流灾害。预计死亡人数已经上升至1800人。而在重灾区金萨胡冈村(音译),几乎全村百姓都已遇难。菲环保组织指责说,非法砍伐森林的活动是加剧当地水土流失的原因。下列关于生物圈稳态的有关叙述中,错误的是 ( )

A.生物圈的稳态是指一种动态的、相对的稳定状态

B.人类的许多活动已超过了生物圈自我维持稳态的能力

C.生物圈是一个在物质和能量上自给自足的生态系统,这是生物圈稳态的基础

D.生物圈的稳态是人类社会和经济持续发展的基础

环境污染有越来越严重的趋势。从生物圈的功能上分析,造成这一结果的原因是( )

A.人类排放废物的增加 B.物质循环回路被阻断

C.自动净化能力被阻断 D.物质循环回路在一定程度上被阻断

二、简答题

实验选题:探究“酸雨”对小麦种子萌发的影响。

材料器具:培养皿、用清水浸泡过的小麦种子、清水、以硫酸为材料配制的不同pH的“酸雨”。

请你根据上述材料器具,设计实验步骤:

(1)取_________________分别放进规格相同的培养皿中,并______________。

(2)________________________________________________________________。

(3)________________________________________________________________。

(4)除探究酸雨对小麦种子萌发影响外,还可以从哪些角度探究酸雨对小麦生长的影响?请列出你设计的另一项选题的名称:____________________________________。

请根据材料回答问题:

材料:薇甘菊是国家环保总局公布的外来入侵物种之一。它主要通过覆盖、缠绕其他植物,致使树木枯枝、枯茎,甚至枯死。深圳是国内受薇甘菊侵害的重灾区。深圳有关部门近年已找到了对付薇甘菊的有效方法。专家发现一种叫田野菟丝子的植物能吸收薇甘菊的营养并将其致死,使薇甘菊的覆盖度由大约85%降低到21%,并使受害群落的物种多样性明显增加,而不会致死其他植物。在陆地上,使用田野菟丝子对付薇甘菊的试验十分奏效。

(1)菟丝子与薇甘菊是___________关系,这种关系具有一定的___________性。

(2)在陆地上使用田野菟丝子对付薇甘菊的试验十分奏效,而用于防治红树林中的薇甘菊效果并不理想,分析可能的原因:____________________________________。

(3)红树林属于__________生态系统,这类生态系统的生态功能主要有________。

(4)薇甘菊之所以能肆虐横行的原因是什么?__________________________________。

(5)薇甘菊造成的主要生态危害有哪些?______________________________________。

2002年入秋以来,一种俗称水葫芦的生物疯狂肆虐我国南方江河湖泊,各地水域警报频传。100年前被作为花卉引入我国的水葫芦,如今每年至少需要投放上亿元进行打捞。据介绍,2002年1月至8月,上海的水葫芦约有184万吨,目前已经打捞近60万吨。权威人士指出,小小水葫芦,折射出了一个亟需警惕的生态安全大问题。

(1)造成我国水葫芦灾难的原因的是( )

A.生态环境的改变和破坏 B.掠夺式的开发利用

C.外来物种侵入到缺少天敌的地区 D.环境污染

(2)上述事实说明,在引进水葫芦前,该水域生态系统中各种生物之间呈现__________状态。引进水葫芦之后,水葫芦________________________。

(3)上述事实给我们的启示是:人类的生产活动要_______________________________。

(4)处理水葫芦蔓延的方法有( )

A.物理打捞 B.生物防治 C.化学防治 D.以上三种均可

(5)我国有关方面正尝试从原产地引入水葫芦的天敌,以控制水葫芦的蔓延,你是否赞成这种方法?说明理由。_______________________________________________________

________________________________________________________________________。

答案与解析

考点45 生物圈的稳态和生物的多样性

1.D 生物圈自我维持稳态的能力是有限度的。

2.C 外来物种入侵到适宜环境中,一般缺少天敌,得到较好的生存条件,在相当长一段时间内呈“J”型增长。且入侵物种的大量繁殖,将会对入侵地区的生物多样性造成严重威胁。

3.A 保护生物的多样性是在基因、物种和生态系统三个层次上进行保护。大量放牧可导致草场退化,开垦草原变耕地可使生态环境遭到严重的破坏。种群数量的变化是由出生率、死亡率、迁入率和迁出率决定的。

4.B 水体中N、P等营养物质含量增多,导致浮游藻类等迅速繁殖,光合作用增强,水中溶解氧增加;许多藻类的生命周期短,当大量死亡后需氧微生物迅速繁殖、分解尸体,导致水中溶氧下降,厌氧微生物迅速繁殖、分解尸体,产生的有害气体增 加,鱼类等水生生物大量死亡。

5.D 从自然林开发成单一林,生态系统的营养结构简单,生物种类减少(尤其是鸟类),易导致病虫害发生,从而破坏林木,使生物资源的可持续发展面临困境。

6.C 从国外引进多种观赏类植物有可能引起物种入侵;保护草场、减少沙化应该控制黄鼠的数量;将天敌引入我国,还有可能产生新的物种入侵。

7.B 据题中信息可知:生物柴油燃烧后排放的SO2少,可减少酸雨危害,排放的颗粒物质、CO等有害气体少,可减少空气污染,缓解温室效应。由于生物柴油是用植物油和动物油脂等为原材料制成,可再生。

8.A 该实验的原理是利用亚硫酸钠和稀硫酸反应生成二氧化硫,现场制备二氧化硫并用以处理植物,学会观察二氧化硫对植物的影响的方法和理解二氧化硫对植物的影响。

9.B 保护生物多样性的生态学意义主要是维护生物圈的自动调节能力,生物圈自动调节能力的下降直接威胁到人类的生存。

10.D 仿生学是科学家研究蝙蝠等生物回声定位系统得到的启示,这体现了生物多样性的科学研究价值。

11.A

12.C 对森林资源的利用,采伐量应小于或等于森林的生长量;人工鱼塘是人工建立的生态系统,高密度养鱼时,生产者的能量肯定会小于消费者的能量,但可以人工补充能量来维持;在农业生产中,收获的农作物从土壤中吸收多少矿质元素就必须补充多少矿质元素,否则土壤就会越来越贫瘠,影响农田的可持续发展。

13.C 生物圈作为最大的生态系统,拥有源源不断的能量来源,通过生产者、消费者、分解者的作用,形成了完整的物质循环途径,使生物圈成为一个在物质上自给自足的生态系统。

14.D 环境污染有越来越严重的趋势。造成这一结果的原因是多方面的。生产的发展和生活水平的提高,都使人们所排放的废物大量增加。但是,排放的废物要由生态系统的自动净化能力来净化,且生态系统与自动净化能力是伴随关系,只要生态系统存在,这种净化能力就存在,因此不存在被阻断的情况,环境污染不是物质不循环,而是物质循环在一定程度上受阻。

15.(1)相等数量小麦种子 给培养皿编号 (2)定时向培养皿中的种子喷洒不同pH的“酸雨”,对照组喷洒清水 (3)观察、记录种子萌发的情况并分析实验结果 (4)探究酸雨对小麦幼苗生长的影响或答探究酸雨对小麦根尖细胞分裂的影响等

16.(1)寄生 专一性 (2)①红树林中的薇甘菊较陆地上的薇甘菊发生了基因突变;②菟丝子不适应湿地生态系统 (3)湿地 调节水循环,调节气候,作为栖息地培育生物多样性 (4)当地养料、空间充裕,气候适宜,且没有天敌(或环境条件理想) (5)对境内生物多样性造成威胁

17.(1)C (2)动态平衡 干扰和破坏原有的生态平衡 (3)遵循生态平衡的基本规律 (4)D (5)①赞成。引入天敌,形成新的食物链,使生态平衡重新达到平衡,且不污染环境。②不赞成。引入天敌,该天敌会成为新的入侵生物,造成更严重的灾难。

[高考考点]

1.物质循环的概念(B) 2.碳循环的过程(D)

3.能量流动和物质循环的关系(D)

一、单项选择题

关于生态系统的物质循环的叙述不正确的是 ( )

A.所指的物质是指组成生物体的C、H、O、N、P、S等化学元素

B.所说的生态系统是地球上最大的生态系统

C.所说的循环是指物质在生物群落与无机环境之间反复出现、循环流动

D.物质在循环过程中不断递减

下列关于物质循环的叙述不正确的是 ( )

A.物质循环的物质是指组成生物体的基本化学元素

B.农田生态系统中能量流动是单向的,物质循环是往复的

C.物质循环是在生物群落和无机环境之间进行的

D.生态系统的物质循环和能量流动是同时进行的

下列有关生物与环境的叙述,错误的是 ( )

A.在生态系统中,碳以二氧化碳的形式在生产者、消费者和分解者之间循环

B.猫头鹰和黄鼬捕食田鼠,猫头鹰和黄鼬有竞争关系

C.生产者固定的太阳能的总量便是流经这个生态系统的总能量

D.化石燃料的大量燃烧,使大气中SO2过多,是形成酸雨的主要原因之一

若用甲代表生产者,乙代表消费者,丙代表分解者,丁代表大气中的CO2库。下图中能正确表示甲、乙、丙、丁在碳循环中的关系的是 ( )

右图为生态系统中碳循环的模式图,相关叙述正确的是 ( )

A.①代表生产者,5可以代表化能合成作用

B.碳元素在①、②、③、④间以含碳有机物的形式传递

C.在食物链中占有碳元素最多的营养级可能是①

D.①、②、③中含有的有机物可以作为动力来促进碳元素在群落和环境之间循环

稻—鸭—萍共作是一种新兴的生态农业模式。其中水生植物红萍(满江红)适生于荫蔽环境,可作为鸭子的饲料,鸭子能吃有害昆虫并供肥,促进水稻生长。对以此模式形成的生态系统,下列叙述错误的是 ( )

A.该生态系统的主要功能是物质循环和能量流动

B.鸭子既是初级消费者,又是次级消费者

C.生物群落由水稻、红萍、鸭子和有害昆虫组成

D.水稻和红萍分层分布,能提高光能利用率

右图是我国北方处于平衡状态的某森林生态系统的碳循环示意图,箭头表示碳传递方向;字母表示碳传递途径。下列各项叙述不正确的是 ( )

A.碳从植物体流入动物体的主要形式是有机物

B.a途径是通过光合作用实现的,b、d、g途径是通过呼吸作用实现的

C.碳在生物群落与无机环境之间的循环主要是以二氧化碳的形式进行

D.如果图中的字母表示碳元素传递的数量,则夏季a、b、c、e之间的关系可表示为a=b+c+e

下图表示生物圈中碳元素的循环过程,下列有关叙述正确的是 ( )

A.③过程代表绿色植物的光合作用

B.图中A、B分别代表消费者和生产者

C.温室效应主要是由⑦过程造成的

D.农业生产中的中耕松土可以增大⑤过程

如图为生物圈物质循环示意图,f为非生物的物质和能量,下列叙述中不正确的是 ( )

A.若f表示大气中的N2,则a→f过程不存在,在f→a过程中固氮微生物起着重要作用

B.若f表示无机环境中的NH3,则a→f过程一般不存在,而硝化细菌在f→a过程中起着重要作用

C.若f表示大气中的CO2,则图解可表示硫循环,造成酸雨的主要原因是b→f过程的加剧

D.若f表示大气中的CO2,则f→b过程不存在

下列与生态系统的功能有关的叙述中,错误的是 ( )

A.非生物环境中的SO2、SO42-通过植物的吸收进入生物群落

B.一般情况下,生态系统的成分和营养结构越简单,其恢复力稳定性越高

C.生态系统中的能量流动是指在生态系统内伴随物质循环的能量转移过程

D.土壤中的一些细菌在氧气充足时可完成:硝酸盐→亚硝酸盐→氮气的转化

下列有关生态系统功能的描述,错误的是 ( )

A.物质循环的关键环节是分解者的分解作用

B.物质流是循环的,能量流是单向的,信息流往往是双向的

C.一个生态系统的营养级越多,消耗的能量就越多,人类可利用的能量就越少

D.信息传递有利于沟通生物群落与非生物环境之间、生物与生物之间的关系,具有调节生态系统稳定性的作用

下列属于生态系统功能过程描述的是 ( )

①生产者的遗体、残枝、败叶中的能量被分解者利用,经其呼吸作用消耗 ②在植物→鼠→蛇这条食物链中,鼠是初级消费者、第二营养级 ③蜜蜂发现蜜源时,就会通过“跳舞”动作“告诉”同伴去采蜜 ④根瘤菌将大气中的氮气转化成为无机氮的化合物被植物利用,最后重新回到大气中

A.①②③ B.①③④ C.①②④ D.②③④

农业生态系统的物质循环过程与自然生态系统的明显区别是 ( )

A.自然生态系统自给自足,而农业生态系统输出农副产品,输入大量物质

B.自然生态系统输入物质不输出,农业生态系统自给自足

C.自然生态系统输入物质不输出,农业生态系统输出产品不输入

D.两者都输入物质,但自然生态系统不输出,农业生态系统输出农副产品

下列各项表述均与自然界碳或氮的循环有关,其中不正确的是 ( )

A.能够分解尿素的细菌是自然界氮循环不可缺少的生物成分

B.能够分解尿素的细菌是自然界碳循环不可缺少的生物成分

C.稻田中的反硝化细菌将NO3-转变成N2,既促进了氮的循环,又提高了土壤肥力

D.绿色植物的同化作用是自然界碳循环和氮循环过程中十分重要的环节

下图表示生态系统中碳循环和氮循环的一部分,A、B、C三类微生物参与其中,下列说法错误的是 ( )

A.A类细菌是自养需氧型,B类细菌是异养厌氧型

B.C类微生物有的是自生的,有的是共生的

C.A和C的活动可增加土壤肥力

D.B的活动导致土壤氮元素丧失,没它更好

二、简答题

下图是生物圈的物质循环示意图。请据图回答(图中分解者未单独标出)。

(1)图中接通物质循环的三级结构是[ ]____________、[ ]____________以及分解者。

(2)若循环的物质是硫,图中由b→a的形式是___________,由a→c的主要形式是___________,a→b表示______________。

(3)若循环的物质是碳,图中由b→a的形式是________,由b→a的途径有________、__________。a→b表示__________。

(4)图中b表示______________。

(5)环境污染使物质循环回路发生障碍。这一障碍常发生在_______和_____过程中。

(6)硫循环不同于碳循环的是( )

A.进入生态系统的途径 B.在食物链内的传递形式

C.在土壤和水体中的存在形式 D.大气中的存在形式

下图表示生态系统部分物质的循环,A、B、C、D构成群落,a~j表示物质循环的过程,请据图回答。

(1)若此图为碳循环过程,则a过程可以表示___________。

(2)若此图为氮循环过程,从D的功能来看,疏松土壤可以减少氮素肥料的损失,主要原因是___________________

________________________________。

(3)如图说明组成生物体的一些基本化学元素在生物群落和无机环境之间是可以不断地____________________出现的,无机环境中物质是可以被生物群落___________________利用的,这与生态系统的能量流动是不同的,能量在流经生态系统的各个营养级时,其特点是_________________和___________________。

(4)如图食物链中,若A有30mol的葡萄糖,则流入B营养级体内并被利用的能量至少有___________kJ。

(5)提高该生态系统抵抗力稳定性的措施是____________________________。

下图是某一人工生态系统的结构模式图,请根据图回答。

(1)生态系统的主要功能是物质循环和能量流动。从生态学角度分析,人们建立图示的农业生态系统的主要目的是______________________________。

(2)种植大豆时不施氮肥,仍能旺盛生长,其原因是____________________。

(3)从利用植物秸秆发酵生产乳酸的实践得知,单一用作物秸秆作原料,微生物生长很慢。适当添加哪类物质可加快生产进程?(至少说出两点)

_________________________________________________________________________。

(4)该生态系统中由于化学农药的使用逐年增加,害虫的抗药性也不断增强,危害很严重。害虫抗药性的增强是_________结果。

(5)针对这种情况,江苏农科院开展“转基因抗虫棉”的科技攻关研究,成功地将有关基因导入棉花细胞中,得到的棉花新品种对棉铃虫等害虫的毒杀效果高达80%~100%,“转基因抗虫棉”新品种的培育应用了_________________新技术。

(6)科学家还研究了害虫的遗传规律,发现B不抗毒素对b抗毒素为显性(此处分别用B和b表示不抗毒素和抗毒素的基因)。若将不抗毒素害虫的Bb基因型与抗毒素bb害虫杂交,子代基因型为______________。

(7)该项科技成果在环境保护上的重要作用是________________________。

下图为生态系统碳循环示意图,其中甲、乙、丙表示生态系统中的三种成分。

请据图回答:

(1)生态系统的碳循环是指碳元素在________________________之间不断循环的过程。

(2)X与甲中图示生物类群的能量来源不同,X代表的生物为___________;Y的细胞结构与丙中图示生物不同,Y的细胞结构最主要的特点是___________________________。

(3)大气中的CO2在甲中图示的__________处(在a~d中选择)合成有机物;含磷有机物在甲中图示的__________处(在a~d中选择)可以分解为CO2。

(4)化石燃料除燃烧外,还可以通过__________途径产生CO2。

答案与解析

考点43 生态系统的物质循环

1.D 根据物质循环的概念,A、B、C三项都正确。物质循环的特点之一是反复出现、循环运动的,因此物质在循环过程中不会递减。

2.B 生态系统的物质循环所说的生态系统是地球上最大的生态系统,因此物质循环带有全球性,B项是错误的。

3.A

4.B 碳在生物群落与无机环境之间是以CO2形式循环的,在生物群落内部各生物类群之间以含碳有机物形式流动:生产者→消费者→分解者。CO2进入群落要通过生产者的光合作用(或化能合成作用),而离开群落则可通过各功能类群生物的呼吸作用。

5.C ①代表生产者;②代表消费者;③是分解者;④是环境中的二氧化碳,碳元素在①、②、③间以含碳有机物的形式传递,①中生产者是其他营养级的能量来源,因此含碳元素最多,碳元素在太阳能的推动下进入生物界。

6.C 生态农业主要功能与自然生态系统相同,均为物质循环和能量流动;生物群落是由红萍、水稻、鸭子、各种昆虫以及微生物等所有生物组成;生物群落中水稻与红萍的分层分布,提高了光能利用率,故C选项错误。

7.D 据图分析可知:a代表绿色植物通过光合作用合成的有机物,b代表绿色植物呼吸消耗的有机物,c代表动物同化的有机物,e代表绿色植物流向分解者的有机物。在夏季:植物光合作用合成的有机物除了上述去路外,还应有一部分留在植物体内作为未被利用的有机物。故a>b+c+e。

8.C 在生物圈碳循环过程中,大气中的CO2只有通过生产者才能进入生物群落,故B为生产者,④为绿色植物的光合作用,故A错,C和A分别代表消费者和分解者,化石燃料大量燃烧,使地层中千百万年积累的碳元素,在很短时间内释放出来,使大气层中CO2迅速增加形成“温室效应”,故C对。⑤为消费者的呼吸作用,与中耕松土无关。

9.C 由于f为非生物的物质和能量,据题图分析可推出:a是生产者,b为分解者,c、d、e为各级消费者。若f表示大气中的N2,则f→a过程表示某些生产者的固氮作用,而生产者不能将N元素以N2形式返回大气,a→f过程不存在。若f表示无机环境中的NH3,f→a代表硝化细菌的硝化作用,而硝化细菌不能将含氮的物质分解为氨,故a→f过程不存在。若f表示大气中的SO2,则造成酸雨的主要原因不是分解者的b→f过程的加剧,而是化石燃料的大量燃烧。

10.D 环境中的SO2通过植物的叶片、SO42-通过植物的根系吸收进入生物群落;能量在物质中,所以能量流动伴随着物质循环;硝酸盐到氮气的转化是一种反硝化作用,是在缺氧或氧气不足时进行,故D项错误。

11.C 在生态系统的功能中,物质流是可循环利用的,能量流是单向的、不可逆转的,信息流是双向的。营养级越多,各个营养级用于自身呼吸作用消耗有机物就越多,但是人类对某个营养级不可以利用的能量可以通过让它流向下一个营养级,最终被人类利用,所以最终被人类利用的不一定越少。

12.B 生态系统的功能是物质循环、能量流动、信息传递。①属于能量流动的描述,③属于信息传递的描述,④属于物质循环的描述,②属于生态系统结构的描述。

13.A 自然生态系统生产的有机物基本上保持在生态系统的内部,基本上实现自给自足。而农业生态系统生产的农副产品往往被大量的输出,必须大量地输入物质,才能使其物质循环正常进行。

14.C 反硝化细菌使土壤中氮素损失,使土壤肥力降低。

15.D 由题意可知微生物A应是硝化细菌;能将硝酸转化成为氮气的微生物是反硝化细菌,发生这一过程的条件是缺氧;能将氮气转化成氨气的微生物是固氮微生物,这三种微生物在氮循环中起到重要的作用,缺一不可。

16.(1)a 生产者 cde 消费者 (2)SO2和SO42- 有机物中的硫 残枝败叶的分解和残枝败叶的燃烧 (3)CO2 光合作用 化能合成作用 枯枝落叶分解及燃烧和呼吸作用 (4)无机环境与分解者 (5)b→a b中的分解 (6)A

17.(1)光合作用和化能合成作用 (2)抑制了土壤中反硝化细菌的反硝化作用 (3)循环 反复 单向流动 逐级递减 (4)3483 (5)增加各营养级生物种类

18.(1)调整能量流动关系,实现能量的多级利用和物质循环再生 (2)与大豆互利共生的固氮菌具有生物固氮作用,能固定空气中的氮气 (3)氮源、无机盐、生长因子 (4)农药对害虫抗药性的变异进行了选择 (5)基因工程 (6)bb或Bb (7)减少农药对环境的污染,保护生态平衡。

19.(1)生物群落与无机环境 (2)化能自养细菌(或硝化细菌等) 有核膜包围的细胞核 (3)c a和b (4)微生物的分解

考点44 生态系统的稳定性

黄胜 3634709

[高考考点]

1.生态系统的稳定性的概念(C) 2.抵抗力稳定性和恢复力稳定性(C)

3.提高生态系统的稳定性(C)

4.设计并制作小生态瓶,观察生态系统的稳定性(Ⅱ)

一、单项选择题

下列对生态系统稳定性的叙述中正确的是 ( )

A.生态系统的稳定性就是指生态系统的各种成分稳定不变

B.生态系统具有完整而且稳定不变的营养结构

C.生态系统中的物质和能量的收支稳定不变

D.生态系统具有保持系统中各组成成分相对稳定的能力

下图所示,生态系统的稳定性与营养结构复杂程度的关系曲线正确的是 ( )

达到生态系统稳定性的生态系统具备的特征是 ( )

①该系统处于幼年到成年的过渡阶段 ②生态系统内生物的种类和数量比例相对稳定 ③物质和能量的输入和输出相对平衡 ④有完整的食物链和食物网 ⑤能量的收支随气候周期性变化 ⑥有一定的自我调节能力

A.①②③④⑤ B.②③④⑤⑥ C.①②③④⑥ D.①②④⑤⑥

下列关于生态系统稳定性的理解正确的是 ( )

A.森林生态系统的结构和功能保持相对稳定的能力比草原生态系统的强

B.自然生态系统中的物质和能量的输入和输出总保持平衡

C.森林生态系统有抵抗力稳定性,没有恢复力稳定性

D.受到外界破坏时,结构越复杂的生态系统自我调节恢复原来状态的能力越强

将一处原始森林开辟成为一个国家森林公园,为了继续维持森林的生态系统的稳定性,应当采用的措施是 ( )

A.在森林里放入一些珍奇的野生动物,增加食物网的复杂性

B.在森林中引种一些珍奇的野生动物,提高生产者的能量蓄积能力

C.定期清理森林的枯枝落叶,以利于种子萌发和幼苗生长

D.对森林做简单的隔离,避免人类过多的干扰

下列措施中,能提高区域生态系统自动调节能力以增强其抵抗力稳定性的是 ( )

A.减少生态系统内捕食和寄生生物的数量

B.减少生态系统内生物的种类

C.增加生态系统内各营养级的生物种类

D.使该生态系统内的生产者和消费者保持数量恒定

在一片植物种类繁多的森林中,消费者、分解者种类和数目基本稳定,那么下列哪项描述与之不相符 ( )

A.能量流动与物质循环保持相对稳定 B.食物链和食物网保持相对稳定

C.各类生物所含的能量值变化较小 D.各种群年龄组成是增长型

某生物实习小组的同学用河水、水草、洗净的沙、草食小鱼、广口瓶、凡士林等材料制作的生态瓶如下图所示,下列说法错误的是 ( )

A.该生态瓶必须密封才能称作一个生态系统

B.该生态瓶是一个营养结构极为简单的生态系统

C.该生态瓶必须是透明的

D.该生态瓶模拟的是湿地生态系统

某池塘生态系统全部生产者所固定的太阳能总值为a,全部消费者利用的能量总值为b,全部分解者所利用的能量总值为c,下列哪种情况下才能维持生态系统的稳定性 ( )

A.a>b,b=c B.a=b+c C.a>b+c D.a<b+c

在一个生态系统中:“甲、乙、丙、丁”四种生物,由于食物关系相互形成以下几种类型的结构,其中最稳定的是 ( )

A.甲→乙→丙→丁 B. C. D.

某地区初级消费者和次级消费者的总能量分别是W1和W2,当下列哪种情况发生时,就可能使生态系统的稳定性遭到破坏 ( )

A.W1>10W2 B.W1>5W2 C.W1<5W2 D.W1<10W2

我们经常在媒体上看到“生态平衡”的概念,下列关于“生态平衡”和“生态系统稳定性”的叙述,不正确的是 ( )

A.生态平衡是生态系统发展到一定阶段,生态系统保持其结构与功能的稳定状态

B.生态系统的稳定性是生态系统具有保持和恢复其结构与功能相对稳定的能力

C.生态系统的自动调节能力是生态系统稳定性和生态平衡的基础

D.生态平衡与生态系统的稳定性没有关系

如图所示是某温带草原生态系统食物网简图,有关叙述正确的是 ( )

A.随着外界干扰增强,该生态系统的抵抗力稳定性增大

B.随着外界干扰增强,该生态系统的恢复力稳定性增大

C.流入兔体内的能量至少占绿色植物总能量的10%

D.流入兔体内的能量包括兔自身呼吸散失的能量

如图所示是某湖泊生态系统能量流动的定量分析(图中所示数值的单位是J/(cm2.a),G为植物,H为植食性动物,C为肉食动物,以下相关叙述不正确的是 ( )

A.与该生态系统稳定性密切相关的是图中G、H和C所形成的营养结构

B.由G到H的能量传递效率为13.51%

C.从生态学的观点来看,G、H和C所包含的所有生物构成生物群落

D.H包含多种动物,他们之间需求相似的构成竞争关系

下图表示单位面积放牧量与生产者的净生产量(生产者净生产量是指其同化量减去呼吸消耗量)的关系,虚线表示未放牧时草原中生产者的净生产量,下列有关说法正确的是( )

A.草原生态系统营养结构简单,稳定性弱于森林生态系统

B.适度放牧可以促进生产者的净生产量增加

C.适度放牧可以使生产者同化量中的大部分流向放养的牲畜,从而获得最大的收益

D.E点所对应的放牧量为该草原的最大控制放牧量

二、简答题。

松毛虫是马尾松林的害虫,能取食马尾松针叶。松毛虫种群的爆发引起马尾松林成片死亡,造成严重的经济损失和生态后果。通过向马尾松林引入灰喜鹊,可以有效控制虫害。根据此材料回答:

(1)这种控制虫害的方法属于_____________,具有长效、环保和无污染的特点;而农药防治不可能取得长期持续的防治效果,原因是________________________。

(2)在这个生态系统中,灰喜鹊是_________消费者;松毛虫属于第__________营养级。

(3)据调查,人造马尾松林比天然马尾松林容易遭受松毛虫危害,原因是___________

___________________________________________________________。

湿地是地球上生物生产力最大的生态系统之一。它是天然的蓄水库,并能过滤和分解水中的污染物进而改善水质,被喻为“地球之肾”。湿地类型众多,如红树林、河流、湖泊和稻田等。

(1)湿地由于其特殊的水文及地球特征,具有____________和____________等生态功能。

(2)在红树林等湿地生态系统中,碳元素主要通过__________过程被固定在有机物中,并沿着__________进行传递。

(3)与生物多样性丰富的湖泊相比,稻田的__________________稳定性较低。

(4)调查表明,我国相当一部分湖泊已不同程度富营养化,原因是含氮、磷等元素丰富的污染物的排放量超过湖泊_________________的限度,使其自动调节能力下降。富营养化水体中造成鱼类大量死亡的原因有_________________,________________等。

据国家林业局发布的一项调查表明,我国已经成为荒漠化危害最严重的国家之一,目前,全国四分之一以上的国土荒漠化,每年因荒漠化造成的直接经济损失达540亿元,因此在实施西部大开发过程中,要切实搞好生态环境保护和建设,大力开展植树种草,治理水土流失,防治沙漠化等活动。

(1)从生态因素分析,改善西部地区生态环境首先解决的非生物因素的是____________。

(2)“退耕还林”的生态学原理是为了提高生态系统的________________,保护环境,保持生态系统的稳定性的关键是保护___________。

(3)近来北京等地频繁出现的“沙尘暴”和“泥雨”主要来自黄土高原和内蒙古地区,这说明森林等植被在________________等方面起着非常重要的作用。

(4)西部耕地同样要做好除草、治虫等工作,从能量流动的角度看,除草、治虫的目的是_____________________________,治虫措施中不宜大量喷施化学杀虫剂,控制使用化学杀虫剂的方法一是用_________________替代化学杀虫剂,二是采用基因工程的手段将_______转入农作物,形成新的抗虫作物品种。

答案与解析

考点44 生态系统的稳定性

1.D 生态系统的稳定性是一种相对的稳定,并不是一成不变的。主要是其物质和能量的收支保持相对的稳定。

2.A 生态系统的营养结构越复杂,其抵抗力稳定性就越高,恢复力稳定性就越低。

3.B 生态系统发展到一定的阶段会出现稳定状态,这时生物的种类和数量较稳定,有典型的食物链和食物网,物质循环和能量流动保持动态平衡,有一定的自动调节能力。

4.A 在自然生态系统中物质和能量的输入和输出随季节变化而略有差别,一般春季输入大于输出,秋季输出大于输入。

5.D

6.C 在生态系统中,各个环节的生物种类越多,营养结构越复杂,其自动调节能力越强。

7.D 在生态系统中各生物的种类和数目基本稳定,表明此生态系统处于相对稳定状态,各种群年龄组成是稳定型而不是增长型。

8.A 根据生态系统的概念可知,生态系统的范围可大可小,所以该生态瓶可以看作一个生态系统,因为瓶中的小草要进行光合作用,所以必须用透明的瓶子;根据所选的生物可知,模拟的应该是湿地生态系统。

9.C 要保持生态系统的稳定,生产者所固定的太阳能总量必须大于全部消费者和分解者所利用的能量,否则生产者就不能正常生长,整个生态系统也将崩溃。

10.B 食物链是从生产者开始的,四个选项中,B中的丁是初级消费者,属于第二营养级,而丁有三类植物(生产者、第一营养级)供应食物。

11.C 根据能量传递效率为10%~20%,可知,W2所获得的能量为:W1×10%<W2<W1×20%,即W1<10W2或W1>5W2。

12.D 生态系统稳定性是生态系统的一种综合调节能力,而生态平衡是生态系统的一种稳定状态。

13.D 第二营养级有兔、鼠、食草籽鸟食草昆虫四种动物,流入兔体内的能量不会达到绿色植物总能量的10%。

14.C G、H和C所包含的生物有生产者和消费者,没有分解者,生物群落是由该环境中所有的生物构成。

15.B 草原生态系统营养结构简单,抵抗力稳定性弱于森林生态系统,但是恢复力稳定性高于森林生态系统;生产者同化量中只有10%~20%流向放养的牲畜,而不是大部分;该草原的最大控制放牧量应该在F点;从图中可以看出,适度放牧生产者的净生产量可以增加,因此C正确。

16.(1)生物治理(生物防治)害虫对农药产生抗药性 (2)次级 二 (3)人造马尾松林营养结构简单(物种较少),生态系统的抵抗力稳定性低

17.(1)调节水流量和控制洪水(蓄洪抗旱) 净化水质 (2)光合作用 食物链(网) (3)抵抗力 (4)自动净化能力 溶氧量下降 有毒物质增加

18.(1)水 (2)自动调节能力 植被 (3)防风固沙、调节气候 (4)控制生态系统能量流动关系,使能量流向农作物 生物杀虫剂 抗虫基因

考点45 生物圈的稳态和生物的多样性

黄胜 3634709

[高考考点]

1.生物圈的稳态(B) 2.生物圈稳态的自我维持(B)

3.酸雨等全球性环境问题(C) 4.生物多样性的概念和价值(B)

5.生物多样性的保护(B)

6.观察SO2对植物的影响和调查环境污染对生物的影响(Ⅱ)

一、单项选择题

下列关于生物圈稳态的叙述中,不正确的是 ( )

A.生物圈是地球上生物与环境共同进化的产物

B.生物多样性是形成复杂生态系统营养结构的基础

C.源源不断的太阳能是生物圈维持运转的动力

D.生物圈自我维持稳态的能力可以抵抗一切干扰

我国海关对入境的进口货物都进行严格检疫,严禁境外有害生物(包括虫卵或微生物)流入境内,若有害生物一旦流入境内适宜的环境中,结果是 ( )

①有害生物的种群数量在一段较长时间内呈“J”型增长 ②其天敌数量较多 ③境内生物多样性受到威胁 ④很快被淘汰

A.①② B.③④ C.①③ D.②④

下列与生态系统有关叙述中,正确的是 ( )

A.吸收进入植物体内的矿质元素在植物枝叶腐烂后归还土壤,属于生态系统的自我调节范畴

B.保护生物多样性就是指在种群、群落和生态系统三个层次上进行保护

C.大量放牧,发展畜牧业,开垦草原变耕地多产粮,是良好的致富方法

D.种群数量的变化只取决于出生率和死亡率

如果某海湾水体富营养化会发生以下变化,那么其变化的顺序是 ( )

①水中溶氧量下降 ②需氧微生物迅速繁殖、分解尸体 ③水中溶解氧增加 ④厌氧微生物迅速繁殖、分解尸体,产生的有害气体增加 ⑤浮游藻类等迅速繁殖 ⑥鱼类等水生生物大量死亡

A.①②③④⑤⑥ B.⑤③②①④⑥ C.⑤①②④③⑥ D.①③④②⑤⑥

为了追求经济利益最大化,有些地区将大面积自然林开发成单一树种经济林,而林产品的长期单一化,会使生物资源的可持续发展面临困境,这是因为 ( )

A.这样做不能提高森林生态系统抵抗力的稳定性

B.森林生态系统结构的变化造成其功能的变化

C.不利于使能量流向对人类最有益的部分

D.生态系统的自动调节能力减弱,易爆发病虫害

由30多名中外科学家组成的“长江白鳍豚科考调查小组”在从宜昌至上海的1700公里行程中,没有发现一头白鳍豚,由此可见我国生物多样性正面临严峻考验。下列措施符合保护生物多样性原则的是 ( )

A.为美化城市环境,随意从国外引进多种观赏类植物

B.为保护草场、减少沙化,要杀死所有危害草原的黄鼠

C.将东北虎迁入野生动物园繁育,并进行部分的野外回归实验

D.为控制水葫芦在我国造成的严重灾害,应将其天敌引入我国

生物柴油是以植物油和动物油脂等为原材料制成的燃料。研究表明生物柴油燃烧后SO2和颗粒物质排放很少,特别是CO等有害气体的排放量比化石燃料低11%~53%。使用生物柴油的优点是 ( )

①减少空气污染 ②缓解温室效应 ③不可再生 ④减少酸雨危害

A.①②③ B.①②④ C.①③④ D.②③④

下列关于“观察二氧化硫对植物的影响”的实验原理和目的要求的叙述,不正确的是( )

A.学会计算配制一定浓度的二氧化硫所需的亚硫酸钠的质量,并能正确称量

B.学会观察二氧化硫对植物的影响的方法

C.利用亚硫酸钠与稀硫酸反应能生成二氧化硫来进行“二氧化硫对植物的影响”实验

D.通过实验观察来理解二氧化硫对植物的影响

下列关于保护生物多样性的叙述中错误的是 ( )

A.保护生物多样性的生态学意义主要表现在维持生物圈的自动调节能力

B.建立自然保护区是保护生物多样性的惟一措施

C.人类应控制和约束自己的行为模式、道德准则和消费观念

D.必须重新审视和调整人与自然的关系

仿生学是目前飞速发展的一门科学,如全球卫星地面定位系统扫描等就借鉴某些生物的回声定位系统的特点,这一功能是利用了生物的 ( )

A.直接使用价值 B.间接使用价值 C.潜在使用价值 D.科学研究价值

造成温室效应的主要原因和缓解全球温室效应危机的重要措施分别是 ( )

A.煤、石油、天燃气大量燃烧;营造森林绿地

B.SO2等有毒气体的大量产生;种植夹竹桃等大量吸收SO2的植物

C.人造含氟制冷剂的泄漏;采用无氟制冷剂

D.汽车和工厂排放的废气和烟尘;收取排污费,限令整改

下列哪一项措施最可能与可持续发展的原则不符 ( )

A.森林的采伐量小于生长量

B.人工鱼塘生产者的能量小于消费者的能量

C.农田通过作物输出的氮素多于补充的氮素

D.向农田施用的无机氮肥多于生物固定的氮肥

中国日报网站消息:2006年2月17日清晨,遭受多日暴雨肆虐的菲律宾东部莱特岛圣伯纳镇及周边地区发生泥石流灾害。预计死亡人数已经上升至1800人。而在重灾区金萨胡冈村(音译),几乎全村百姓都已遇难。菲环保组织指责说,非法砍伐森林的活动是加剧当地水土流失的原因。下列关于生物圈稳态的有关叙述中,错误的是 ( )

A.生物圈的稳态是指一种动态的、相对的稳定状态

B.人类的许多活动已超过了生物圈自我维持稳态的能力

C.生物圈是一个在物质和能量上自给自足的生态系统,这是生物圈稳态的基础

D.生物圈的稳态是人类社会和经济持续发展的基础

环境污染有越来越严重的趋势。从生物圈的功能上分析,造成这一结果的原因是( )

A.人类排放废物的增加 B.物质循环回路被阻断

C.自动净化能力被阻断 D.物质循环回路在一定程度上被阻断

二、简答题

实验选题:探究“酸雨”对小麦种子萌发的影响。

材料器具:培养皿、用清水浸泡过的小麦种子、清水、以硫酸为材料配制的不同pH的“酸雨”。

请你根据上述材料器具,设计实验步骤:

(1)取_________________分别放进规格相同的培养皿中,并______________。

(2)________________________________________________________________。

(3)________________________________________________________________。

(4)除探究酸雨对小麦种子萌发影响外,还可以从哪些角度探究酸雨对小麦生长的影响?请列出你设计的另一项选题的名称:____________________________________。

请根据材料回答问题:

材料:薇甘菊是国家环保总局公布的外来入侵物种之一。它主要通过覆盖、缠绕其他植物,致使树木枯枝、枯茎,甚至枯死。深圳是国内受薇甘菊侵害的重灾区。深圳有关部门近年已找到了对付薇甘菊的有效方法。专家发现一种叫田野菟丝子的植物能吸收薇甘菊的营养并将其致死,使薇甘菊的覆盖度由大约85%降低到21%,并使受害群落的物种多样性明显增加,而不会致死其他植物。在陆地上,使用田野菟丝子对付薇甘菊的试验十分奏效。

(1)菟丝子与薇甘菊是___________关系,这种关系具有一定的___________性。

(2)在陆地上使用田野菟丝子对付薇甘菊的试验十分奏效,而用于防治红树林中的薇甘菊效果并不理想,分析可能的原因:____________________________________。

(3)红树林属于__________生态系统,这类生态系统的生态功能主要有________。

(4)薇甘菊之所以能肆虐横行的原因是什么?__________________________________。

(5)薇甘菊造成的主要生态危害有哪些?______________________________________。

2002年入秋以来,一种俗称水葫芦的生物疯狂肆虐我国南方江河湖泊,各地水域警报频传。100年前被作为花卉引入我国的水葫芦,如今每年至少需要投放上亿元进行打捞。据介绍,2002年1月至8月,上海的水葫芦约有184万吨,目前已经打捞近60万吨。权威人士指出,小小水葫芦,折射出了一个亟需警惕的生态安全大问题。

(1)造成我国水葫芦灾难的原因的是( )

A.生态环境的改变和破坏 B.掠夺式的开发利用

C.外来物种侵入到缺少天敌的地区 D.环境污染

(2)上述事实说明,在引进水葫芦前,该水域生态系统中各种生物之间呈现__________状态。引进水葫芦之后,水葫芦________________________。

(3)上述事实给我们的启示是:人类的生产活动要_______________________________。

(4)处理水葫芦蔓延的方法有( )

A.物理打捞 B.生物防治 C.化学防治 D.以上三种均可

(5)我国有关方面正尝试从原产地引入水葫芦的天敌,以控制水葫芦的蔓延,你是否赞成这种方法?说明理由。_______________________________________________________

________________________________________________________________________。

答案与解析

考点45 生物圈的稳态和生物的多样性

1.D 生物圈自我维持稳态的能力是有限度的。

2.C 外来物种入侵到适宜环境中,一般缺少天敌,得到较好的生存条件,在相当长一段时间内呈“J”型增长。且入侵物种的大量繁殖,将会对入侵地区的生物多样性造成严重威胁。

3.A 保护生物的多样性是在基因、物种和生态系统三个层次上进行保护。大量放牧可导致草场退化,开垦草原变耕地可使生态环境遭到严重的破坏。种群数量的变化是由出生率、死亡率、迁入率和迁出率决定的。

4.B 水体中N、P等营养物质含量增多,导致浮游藻类等迅速繁殖,光合作用增强,水中溶解氧增加;许多藻类的生命周期短,当大量死亡后需氧微生物迅速繁殖、分解尸体,导致水中溶氧下降,厌氧微生物迅速繁殖、分解尸体,产生的有害气体增 加,鱼类等水生生物大量死亡。

5.D 从自然林开发成单一林,生态系统的营养结构简单,生物种类减少(尤其是鸟类),易导致病虫害发生,从而破坏林木,使生物资源的可持续发展面临困境。

6.C 从国外引进多种观赏类植物有可能引起物种入侵;保护草场、减少沙化应该控制黄鼠的数量;将天敌引入我国,还有可能产生新的物种入侵。

7.B 据题中信息可知:生物柴油燃烧后排放的SO2少,可减少酸雨危害,排放的颗粒物质、CO等有害气体少,可减少空气污染,缓解温室效应。由于生物柴油是用植物油和动物油脂等为原材料制成,可再生。

8.A 该实验的原理是利用亚硫酸钠和稀硫酸反应生成二氧化硫,现场制备二氧化硫并用以处理植物,学会观察二氧化硫对植物的影响的方法和理解二氧化硫对植物的影响。

9.B 保护生物多样性的生态学意义主要是维护生物圈的自动调节能力,生物圈自动调节能力的下降直接威胁到人类的生存。

10.D 仿生学是科学家研究蝙蝠等生物回声定位系统得到的启示,这体现了生物多样性的科学研究价值。

11.A

12.C 对森林资源的利用,采伐量应小于或等于森林的生长量;人工鱼塘是人工建立的生态系统,高密度养鱼时,生产者的能量肯定会小于消费者的能量,但可以人工补充能量来维持;在农业生产中,收获的农作物从土壤中吸收多少矿质元素就必须补充多少矿质元素,否则土壤就会越来越贫瘠,影响农田的可持续发展。

13.C 生物圈作为最大的生态系统,拥有源源不断的能量来源,通过生产者、消费者、分解者的作用,形成了完整的物质循环途径,使生物圈成为一个在物质上自给自足的生态系统。

14.D 环境污染有越来越严重的趋势。造成这一结果的原因是多方面的。生产的发展和生活水平的提高,都使人们所排放的废物大量增加。但是,排放的废物要由生态系统的自动净化能力来净化,且生态系统与自动净化能力是伴随关系,只要生态系统存在,这种净化能力就存在,因此不存在被阻断的情况,环境污染不是物质不循环,而是物质循环在一定程度上受阻。

15.(1)相等数量小麦种子 给培养皿编号 (2)定时向培养皿中的种子喷洒不同pH的“酸雨”,对照组喷洒清水 (3)观察、记录种子萌发的情况并分析实验结果 (4)探究酸雨对小麦幼苗生长的影响或答探究酸雨对小麦根尖细胞分裂的影响等

16.(1)寄生 专一性 (2)①红树林中的薇甘菊较陆地上的薇甘菊发生了基因突变;②菟丝子不适应湿地生态系统 (3)湿地 调节水循环,调节气候,作为栖息地培育生物多样性 (4)当地养料、空间充裕,气候适宜,且没有天敌(或环境条件理想) (5)对境内生物多样性造成威胁

17.(1)C (2)动态平衡 干扰和破坏原有的生态平衡 (3)遵循生态平衡的基本规律 (4)D (5)①赞成。引入天敌,形成新的食物链,使生态平衡重新达到平衡,且不污染环境。②不赞成。引入天敌,该天敌会成为新的入侵生物,造成更严重的灾难。

同课章节目录

- 第1章 人体的内环境与稳态

- 第1节 细胞生活的环境

- 第2节 内环境稳态的重要性

- 第2章 动物和人体生命活动的调节

- 第1节 通过神经系统的调节

- 第2节 通过激素的调节

- 第3节 神经调节与体液调节的关系

- 第4节 免疫调节

- 第3章 植物的激素调节

- 第1节 植物生长素的发现

- 第2节 生长素的生理作用

- 第3节 其他植物激素

- 第4章 种群和群落

- 第1节 种群的特征

- 第2节 种群数量的变化

- 第3节 群落的结构

- 第4节 群落的演替

- 第5章 生态系统及其稳定性

- 第1节 生态系统的结构

- 第2节 生态系统的能量流动

- 第3节 生态系统的物质循环

- 第4节 生态系统的信息传递

- 第5节 生态系统的稳定性

- 第6章 生态环境的保护

- 第1节 人口增长对生态环境的影响

- 第2节 保护我们共同的家园