第11课《短文二篇》课件(共74张PPT)2022—2023学年部编版语文八年级上册

文档属性

| 名称 | 第11课《短文二篇》课件(共74张PPT)2022—2023学年部编版语文八年级上册 |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 9.3MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-06-01 21:47:30 | ||

图片预览

文档简介

(共74张PPT)

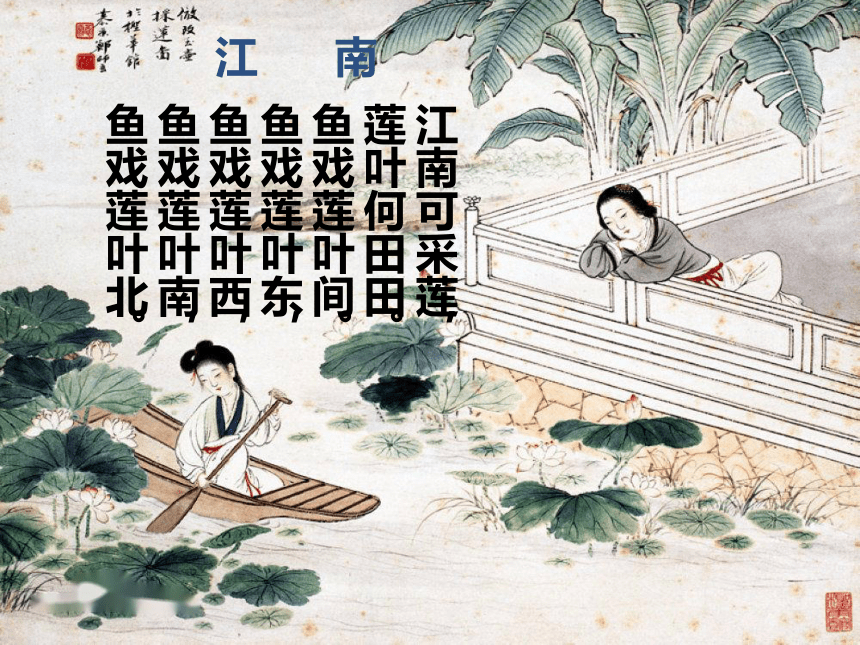

江南可采莲,莲叶何田田。

鱼戏莲叶间。

鱼戏莲叶东,鱼戏莲叶西,鱼戏莲叶南,鱼戏莲叶北。

江 南

陶弘景

山水小品

答谢中书书

学习目标

1.了解作者及写作背景。

2.准确翻译文本。

3.品味文章画面的精美、语言的精练。

4.理解作者的思想感情。

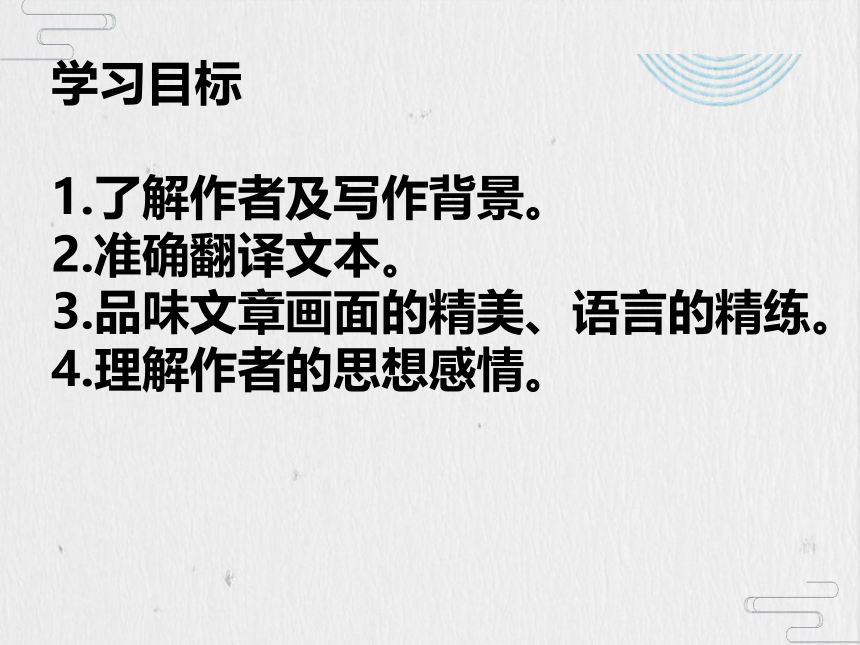

即书信,古人的书信又叫“尺牍”或曰“信札(zhá)”,是一种应用性文体,多记事陈情。

书

《答谢中书书》是陶弘景回复朋友谢中书的一封书信。

答谢中书书

答复

谢征,作者的朋友。中书,是谢征的官职。

信

陶弘景

南朝人,字通明,号华阳隐居。丹阳秣陵人,去官隐居茅山,人称“山中宰相”。有《陶隐居集》。本文是六朝山水小品名作。

本文与南朝吴均的《与朱元思书》合称双璧,同为六朝山水名作。

陶弘景―― “山中宰相”

――齐高帝曾经召他进宫陪伴太子读书。后来,陶弘景远离尘世,隐居曲山(今茅山)。他精通阴阳五行、山川地理、天文气象。梁武帝继位后,他“礼聘不出”。因此,每逢有凶吉、祭祀、征讨大事,朝廷都要派人进山向他请教,故称他为“山中宰相”。陶一生好松。每当轻风吹拂松枝,发出“沙沙”的声响时,他就象听到仙乐一样如痴如狂。有时,他竟一人进山,专去听山野松涛之声,人又称之“仙人”。

康乐:南朝著名山水诗人谢灵运,他18岁时继承他祖父的爵位,被封为康乐公。谢灵运是中国诗歌史上第一个大批量创作山水诗的诗人,第一个以山水作为诗歌主要描写对象的诗人。他的诗歌的出现标志着中国真正意义上的山水诗歌的形成。因此赢得了中国山水诗派开山鼻祖的称号。

知人论世

作品背景

南北朝时,因政局动荡,矛盾尖锐,不少文人往往遁迹山林,从自然美景中寻求精神上的解脱。因而他们在书信中常常描山绘水。表明自己所好,并作为对友人的安慰。

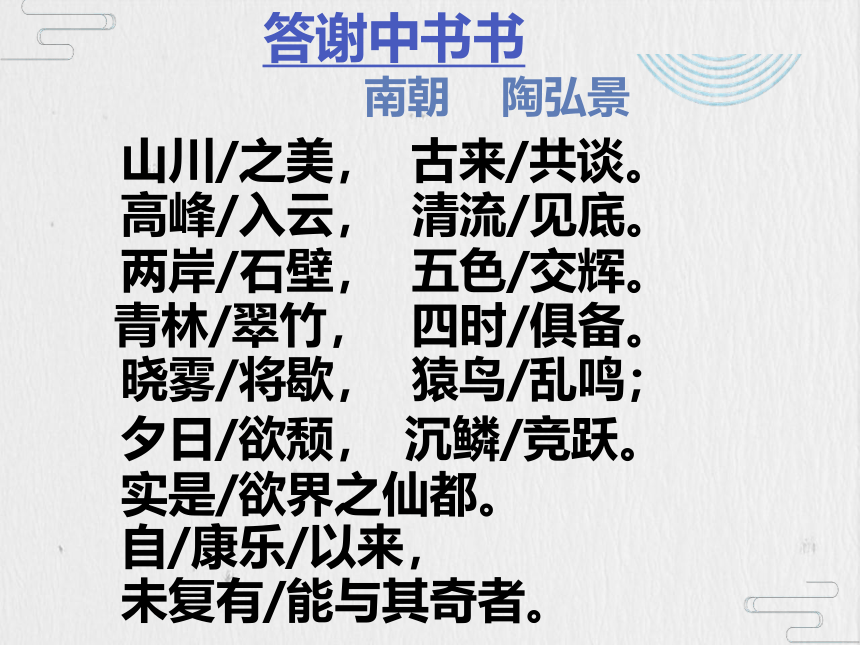

答谢中书书

南朝 陶弘景

山川/之美,

古来/共谈。

高峰/入云,

清流/见底。

两岸/石壁,

五色/交辉。

青林/翠竹,

四时/俱备。

晓雾/将歇,

猿鸟/乱鸣;

夕日/欲颓,

沉鳞/竞跃。

实是/欲界之仙都。

自/康乐/以来,

未复有/能与其奇者。

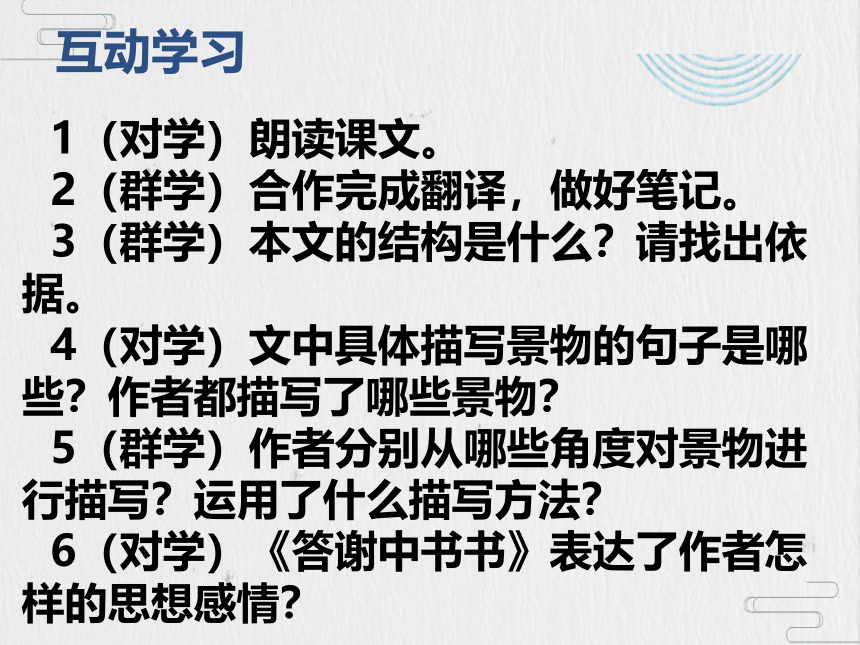

1(对学)朗读课文。

2(群学)合作完成翻译,做好笔记。

3(群学)本文的结构是什么?请找出依据。

4(对学)文中具体描写景物的句子是哪些?作者都描写了哪些景物?

5(群学)作者分别从哪些角度对景物进行描写?运用了什么描写方法?

6(对学)《答谢中书书》表达了作者怎样的思想感情?

互动学习

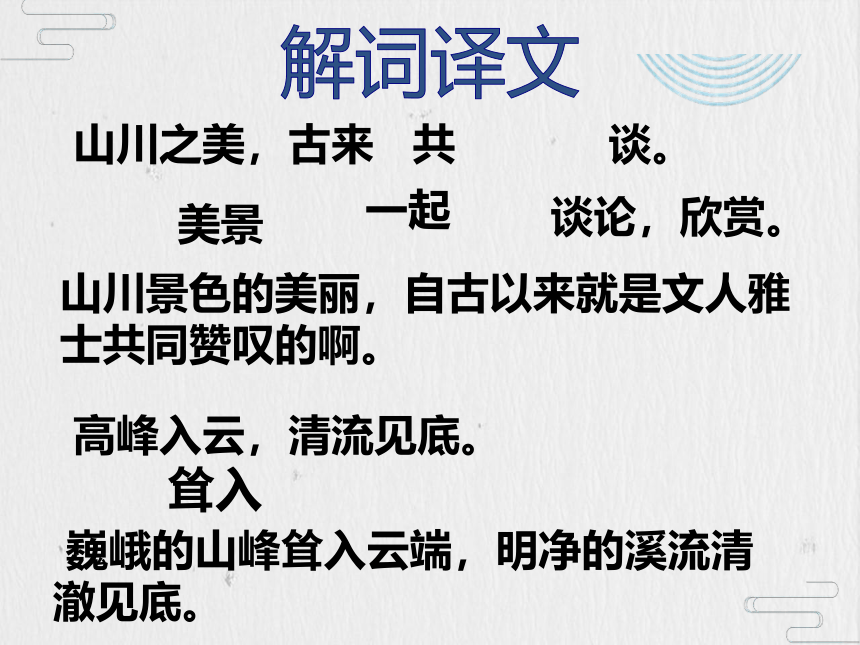

山川之美,古来 共 谈。

高峰入云,清流见底。

山川景色的美丽,自古以来就是文人雅士共同赞叹的啊。

巍峨的山峰耸入云端,明净的溪流清澈见底。

一起

谈论,欣赏。

解词译文

美景

耸入

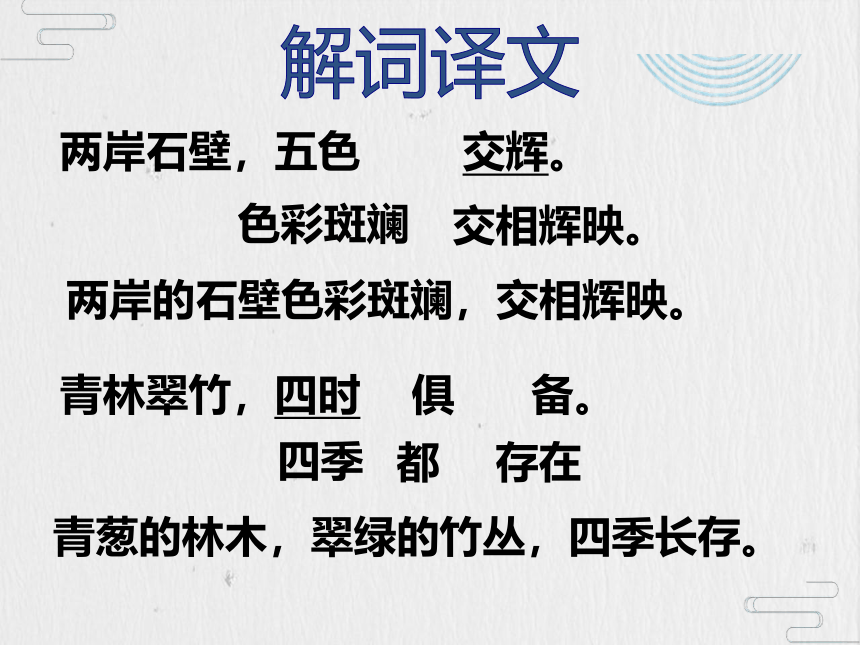

两岸石壁,五色 交辉。

两岸的石壁色彩斑斓,交相辉映。

色彩斑斓

青林翠竹,四时 俱 备。

青葱的林木,翠绿的竹丛,四季长存。

四季

解词译文

交相辉映。

都

存在

晓雾将歇,猿鸟乱鸣。

夕日欲颓, 沉鳞 竞 跃。

清晨的薄雾将要消散的时候,传来猿、鸟此起彼伏的鸣叫声。

夕阳快要落山的时候,潜游在水中的鱼儿争相跳出水面。

消散

坠落

潜游在水中的鱼

争相

解词译文

清晨

此起彼伏

跳出水面

实是欲界之仙都。自康乐以来,未复有

能与其奇者。

这里实在是人间的仙境啊。自从南朝的谢灵运以来,就再也没有人能够欣赏这种奇丽景色了。

指人间

指仙境。

南朝的谢灵运

参与,这里指欣赏。

解词译文

......的人

一、总领全文,从古至今,以“共谈”概说人人皆爱,以“美”点明全文中心。

二、分写

具体描绘了秀美的山川景色。

三、抒情、议论。以感叹总括全文,复以名人证实此说 。

分

总

总

2 本文的结构是什么?请找出依据。

山川之美,古来共谈。

有高雅情怀的自豪感以及期望与古往今来的林泉高士相比肩之情。

整体感知

“美”:是山川风物的客观形态,也是作者对山川风物的审美感受──愉悦。

总领全文的一句话是什么?包含作者什么感情?

全文围绕哪个字展开?

境由心生

高峰入云,清流见底。

两岸石壁, 五色交辉。 青林翠竹, 四时俱备。

晓雾将歇, 猿鸟乱鸣。 夕日欲颓, 沉鳞竞跃。

极力描写山之高,水之净

仰视

平远

高远

静景

动景

朝夕变化

听觉

视觉

描绘了秀美的山川景色。

俯瞰

呈现出绚烂辉煌的气象,万物勃发的生命力。

生物的活动,为画面增添了灵动感,传达了生命气息。

3. 文中具体描写景物的句子是哪些?作者都描写了哪些景物?

4 作者分别从哪些角度对景物进行描写?运用了什么描写方法?

观察角度:由仰而俯;(高低,远近)

景物形象:由显而微;

景物状态:由静而动;

感官调动:视听结合;

时间交代:由朝而夕。

作用:使山川景物和谐、完整、统一。

先仰视“高峰入云”,再俯视“清流见底”,又平看“两岸石壁”“青林翠竹”,最后又分“晓”“夕”两层来写,一句一景,次第井然。同时注意了色彩的配合、晨夕的变化,动静的结合等。

匠心独运

本文怎样构思写景?

5 《答谢中书书》表达了作者怎样的思想感情?

表达了作者沉醉山水的愉悦之情和与古今知音共赏美景的得意之感。

“实是欲界之仙都。自康乐以来,未复有能与其奇者。”

最能体现作者思想感情的语句是什么

高峰如云

清流见底。

两岸石壁

青林翠竹

晓雾将歇

夕日欲颓

高峰……俱备

沉鳞……猿鸟

山水相映之美

俯仰生姿

色彩相配之美

晨昏变化之美

意境美

动静结合之美

(1)意境美。风光绮丽,融入感情,形成优美的意境。

(2)结构美。全文分三部分。

“山川之美,古来共谈”总领全文,以“美”点明全文中心。

中间部分具体叙写山川之美。文中的写景部分,仰视再俯瞰,复平看,最后又分“晓”与“夕来写,次第井然。

最后以感叹总括前文,首尾呼应,议叙结合,使文章主体部分更为鲜明突出。

(3)语言美。

言简意赅,多用对称四字句,配以长句收束;修饰词语使颜色、声音、动作的状态表露无遗。

1、分析“晓雾将歇,猿鸟乱鸣;夕日欲颓,沉鳞竞跃。”加线词语的表达作用。

“歇”“颓”拟人,赋予事物以人的感情和行为,有过程,激发人的想像,充满生命气息。

“鳞”字是用借代,避俗,增加了语言表现力,文学色彩浓厚。

2、运用仰观俯察两种视角,写白云高山流水三重风物的对偶句是什么?

“高峰入云,清流见底”

3、讲究色彩搭配,表现一年之美,呈现出一派绚烂辉煌的气象景象的对偶句是什么?

两岸石壁,五色交辉。青林翠竹,四时俱备。

4、将听觉、视觉结合,由静入动,表现一日之美,传达了生命气息的对偶句是什么?

晓雾将歇,猿鸟乱鸣;夕日欲颓,沉鳞竞跃。

景物描写的方法,你学会了吗?

1、抓住景物的特征;

2、按照一定的顺序;

3、注重图画美:色彩的搭配、观察的视角、感观的冲击、动静结合……

机动练习:

请同学们根据下面的提示来集体背诵课文!

请同学们根据下面的提示来集体背诵课文!

答谢中书书

总引1句

写景2-6句

抒怀7句

山川句

四季常景

日变景

欲界之仙都

仰视:高峰如云

平视:两岸句

俯视:清流见底

晓雾句

夕日句

能力训练:美丽的风景勾起了我们的暇思。让我们拿起笔,书写心中流淌而过的乐曲。

映入眼帘的是蓝天白云的画面,空气里只有快乐的气息,什么烦恼都随着微风飘走了。湖面像镜子一样平静,岸边的小船好像睡着了,一动也不动地躺着。整个天空都映在湖里了,蓝天碧水融合为一体。两岸连山围绕着湖,似乎为这里的宁静而感到喜悦。茂盛的小草依傍着山,虽然天空只有白云,可蓝天下还有美丽的景象陪伴着,才不至于感到寂寞。偶尔有几声鸟叫声,犹如为这宁静增添欢乐。

你敏感的心灵发现自然的生命美了吗?好吧,下载一幅你 喜欢的风景图片,用今天学习的景 物描写的技巧与方法,用优美的文字、心灵的感受描绘出大自然的鬼斧神工,表达自己与自然相融合的生命愉悦。

能力提升

山川之美,古来共谈。

山川之美,古来共谈。

清流见底。

高峰入云,

两岸石壁,五色交辉

青林翠竹,四时俱备。

晓雾将歇,猿鸟乱鸣。

夕日欲颓,沉鳞竞跃。

实是欲界之仙都,

自康乐以来,未复有能与其奇者。

第二课时

说说你所知道的描写月的诗句……

艺术化的月亮

静夜思

李白

床前明月光,

疑是地上霜。

举头望明月,

低头思故乡。

月 下 独 酌

李白

花间一壶酒,独酌无相亲。

举杯邀明月,对影成三人。

月既不解饮,影徒随我身。

暂伴月将影,行乐须及春。

我歌月徘徊,我舞影零乱。

醒时同交欢,醉后各分散。

永结无情游,相期邈云汉。

竹里馆

王维

独坐幽篁里,

弹琴复长啸。

深林人不知,

明月来相照。

望月怀远 (张九龄)

海上升明月, 天涯共此时。

情人怨遥夜, 竟夕起相思!

灭烛怜光满, 披衣觉露滋。

不堪盈手赠, 还寝梦佳期。

水调歌头 [苏轼]

明月几时有,把酒问青天,不知天上宫阕,今夕是何年,我欲乘风归去,惟恐琼楼玉宇,高处不胜寒。起舞弄清影,何似在人间。

转朱阁,低绮户,照无眠,不应有恨,何事长向别时圆。人有悲欢离合,月有阴晴圆缺,此事古难全。但愿人长久,千里共婵娟。

枫桥夜泊

东船西舫悄无言, 唯见江心秋月白。 ——白居易《琵琶行》

梨花院落溶溶月,柳絮池塘淡淡风。 ——晏殊《无题》

月上柳梢头,人约黄昏后。

——朱淑真《生查子》

春花秋月何时了——李煜《虞美人》

今宵酒醒何处,杨柳岸、晓风残月。 ——柳永《雨霖铃》

[北宋]苏轼

记承天寺夜游

第壹章

学习目标

1.积累文言实词、虚词。

2.了解作者及写作背景。

3.理解“闲人”二字表现的复杂情感。

解读苏轼

苏轼(1037~1101),字子瞻,号东坡居士,我国北宋著名的散文家和诗人,出生于四川眉山。与父苏洵、弟苏辙合称为“三苏”,都是“唐宋八大家”之一。苏轼少年承受家学,在蜀中读书,22岁中进士,深受欧阳修赏识。曾官至礼部尚书,后因反对王安石新法而被贬黄州。此文写于作者贬官黄州期间。

文----唐宋八大家: 韩愈 柳宗元 欧阳修 苏洵 苏轼 苏辙 曾巩 王安石;

词---- 苏辛:(豪放派) 苏轼, 辛弃疾

诗----苏黄: 苏轼,黄庭坚;

书画----宋四家: 苏轼 蔡襄 黄庭坚 米芾。

才华横溢的苏轼

苏轼生活的时代大兴“新法”,改革之风大盛。由于他反对王安石“新法”而被调离出京。神宗元丰二年因御史李定、何正臣等说他写诗讽刺了“新法”而被捕入狱。这就是当年有名的“乌台诗案”(乌台,指当时的御史府)。经过长时间的审问折磨,差一点丢了性命。十二月作者获释出狱,被贬谪到黄州任团练副使,但不得“签书公事”,也就是说做着有职无权的闲官。

课文创作背景

朗读课文,体会文章的韵味

1、注意字音、停顿。

2、把握技巧,体会韵味。

记承天寺夜游

苏轼

元丰六年十月十二日夜,解衣欲睡,月色入户,欣然起行。念无与为乐者,遂至承天寺寻张怀民。怀民亦未寝,相与步于中庭。庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。

(qǐn)

(zǎo)

(xìnɡ)

(suì)

划分朗读停顿:

念 无 与 为 乐 者

但 少 闲 人 如 吾 两 人 者 耳

遂 至 承 天 寺 寻 张 怀 民

庭 下 如 积 水 空 明

水 中 藻、荇 交 横

盖 竹 柏 影 也

提示:要根据句子的意思划分朗读停顿,不要把句子的意思读破,领字后面需有一个小的停顿。

/

/

/

/

/

/

/

/

互动学习

以小组为单位带感情朗读课文,完成下列练习。

1.(对学)结合课下注释,疏通文意(注意词语积累)

2.(群学)文中哪句话是描写月景的?这月景有何特点?作者是通过什么方法来描绘的?

3.(对学)你觉得文中最能体现作者情感的是哪些句子?

4.(群学)“闲人”是指什么样的人?“闲人”二字表现了苏轼怎样的复杂情感?

解释加点字

月色入户

欣然起行

念无与乐者

遂至承天寺

相与步于中庭

庭下积水空明

水中藻荇交横

盖竹柏影也

但少闲人如吾两人者耳

门

高兴的样子

考虑、想到

于是

共同、一起 散步

形容水的澄澈

交错纵横

原来

只是 罢了

元丰六年十月十二日夜晚,(我)解开衣裳准备睡觉,这时月光照进门里,(十分美好)便很高兴地起来走到户外。因为想到没有人与我同乐,于是我就到承天寺去找张怀民。怀民也没有睡,(于是)我们便一起在院子里散步。

月色洒满庭院,如水一般清明澄澈,水中水藻、荇菜交叉错杂,原来那是竹子、柏树的影子。

哪一夜没有月光?哪里没有竹子和松柏?只是缺少像我俩这样的闲人罢了。

全文翻译

记承天

寺夜游

欣然起行

庭下月色

心境:

时间:10月12日

地点:承天寺

缘由:月色入户

同游者:张怀民

积水空明

藻、荇交横

闲

(记叙)

(描写)

(抒情)

情景交融

课文结构

2、文中哪句话是描写月景的?这月景有何特点?作者是通过什么方法来描绘的?

庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。

月景特点:皎洁、空灵。

发挥奇特的想象,用了两个新奇的比喻。月色如积水空明,竹柏如藻荇交横。

3、你觉得文中最能体现作者情感的是哪些句子?

“何夜无月 何处无竹柏 但少闲人如吾两人者耳。”

——孤独无聊,借月排遣

何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。

作者通过这篇文章表达出了他怎样的思想感情?

表面上看,似乎是说自己与怀民因遭贬斥,无所事事,故多闲暇,才会有这闲情逸致来夜赏明月;实际上它是对碌碌人生的否定和庸庸官场的鄙视,也是对宦海浮沉的解脱和受诬遭贬的排遣。

作者表达的感情是微妙而复杂的,贬谪的悲凉,人生的感慨,赏月的欣喜,漫步的悠闲都包含其中。

“闲人”是指什么样的人?“闲人”二字表现了苏轼怎样的复杂情感?

不是。“闲人”,即清闲的人.首先指具有闲情雅致之人。其次,“闲人”包含了作者郁郁不得志的悲凉心境。虽然他在政治上有远大抱负,但是一贬再贬,在内心深处,他又何尝愿意做一个“闲人”呢?

“闲人”是不是指无所事事的人?

小结:苏轼遭遇“文字狱”,被贬为黄州团练副使,心情抑郁,但他没有灰心丧气,而是借游赏山水等自然美景来消解内心的郁闷,抚平心灵的创伤,表现了坦荡、豁达、笑对人生的生活信条。学习本文,在感受庭院月夜小景的同时,更感受到了他那从容应对苦难的人格魅力。

浣溪沙 苏轼

游蕲水清泉寺,寺临兰溪,溪水西流。

山下兰芽短浸溪,松间沙路净无泥,萧萧暮雨子规啼。

谁道人生无再少?门前流水尚能西!休将白发唱黄鸡。

你能从这首词中看出苏轼热爱生活、豁达处世的人生信条吗?

阅读判断,选择错误的一项( )

A首句点明兰溪之名的由来及游兰溪之时令,着一“浸”字写出了兰溪的活力。

B次句写漫步兰溪边,突出兰溪的洁净。三句补足洁净的原因,同时烘托诗人悲凉的心境。

C下阙“流水尚能西”悟出“人生”能“再少”,何必哀叹衰老的哲理。

D全词虽表现了诗人身处困境力求振作的精神,但也掩盖不了诗人消极隐退的悲凉情绪。

D

1.苏轼承天寺夜游的原因是( )

A.解衣欲睡 B.月色入户

C.无与为乐 D.怀民亦未寝

B

课内练习

3.“如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。”

①这个句子描写的对象是:( )

A.庭院 B.月光

②“竹柏影”是指:( )

A.积水空明 B.水中藻、荇交横

③这句使用的修辞手法是: ( )

A.比喻 B.拟人

④翻译这个句子:

(庭院中的月光),宛如一泓积水清澈透明,水中的水藻和荇草纵横交错,原来是竹柏在月光下的影子啊。

B

B

A

苏轼与张怀民步于中庭会有怎样的语言对白?他们会谈生世遭遇,抒理想抱负,叹壮志难酬,还是赏无限风光?

实践创新

身临其境

怀民兄呀……

我说子瞻兄……

拓展延伸

请同学们也来写一段月色描写,不要直接出现写自己的心情的词语,但要能够让读者通过阅读你的描写看出你的心情,或是愉快的,或是郁闷的,等等,要体现“一切景语皆情语”。

江南可采莲,莲叶何田田。

鱼戏莲叶间。

鱼戏莲叶东,鱼戏莲叶西,鱼戏莲叶南,鱼戏莲叶北。

江 南

陶弘景

山水小品

答谢中书书

学习目标

1.了解作者及写作背景。

2.准确翻译文本。

3.品味文章画面的精美、语言的精练。

4.理解作者的思想感情。

即书信,古人的书信又叫“尺牍”或曰“信札(zhá)”,是一种应用性文体,多记事陈情。

书

《答谢中书书》是陶弘景回复朋友谢中书的一封书信。

答谢中书书

答复

谢征,作者的朋友。中书,是谢征的官职。

信

陶弘景

南朝人,字通明,号华阳隐居。丹阳秣陵人,去官隐居茅山,人称“山中宰相”。有《陶隐居集》。本文是六朝山水小品名作。

本文与南朝吴均的《与朱元思书》合称双璧,同为六朝山水名作。

陶弘景―― “山中宰相”

――齐高帝曾经召他进宫陪伴太子读书。后来,陶弘景远离尘世,隐居曲山(今茅山)。他精通阴阳五行、山川地理、天文气象。梁武帝继位后,他“礼聘不出”。因此,每逢有凶吉、祭祀、征讨大事,朝廷都要派人进山向他请教,故称他为“山中宰相”。陶一生好松。每当轻风吹拂松枝,发出“沙沙”的声响时,他就象听到仙乐一样如痴如狂。有时,他竟一人进山,专去听山野松涛之声,人又称之“仙人”。

康乐:南朝著名山水诗人谢灵运,他18岁时继承他祖父的爵位,被封为康乐公。谢灵运是中国诗歌史上第一个大批量创作山水诗的诗人,第一个以山水作为诗歌主要描写对象的诗人。他的诗歌的出现标志着中国真正意义上的山水诗歌的形成。因此赢得了中国山水诗派开山鼻祖的称号。

知人论世

作品背景

南北朝时,因政局动荡,矛盾尖锐,不少文人往往遁迹山林,从自然美景中寻求精神上的解脱。因而他们在书信中常常描山绘水。表明自己所好,并作为对友人的安慰。

答谢中书书

南朝 陶弘景

山川/之美,

古来/共谈。

高峰/入云,

清流/见底。

两岸/石壁,

五色/交辉。

青林/翠竹,

四时/俱备。

晓雾/将歇,

猿鸟/乱鸣;

夕日/欲颓,

沉鳞/竞跃。

实是/欲界之仙都。

自/康乐/以来,

未复有/能与其奇者。

1(对学)朗读课文。

2(群学)合作完成翻译,做好笔记。

3(群学)本文的结构是什么?请找出依据。

4(对学)文中具体描写景物的句子是哪些?作者都描写了哪些景物?

5(群学)作者分别从哪些角度对景物进行描写?运用了什么描写方法?

6(对学)《答谢中书书》表达了作者怎样的思想感情?

互动学习

山川之美,古来 共 谈。

高峰入云,清流见底。

山川景色的美丽,自古以来就是文人雅士共同赞叹的啊。

巍峨的山峰耸入云端,明净的溪流清澈见底。

一起

谈论,欣赏。

解词译文

美景

耸入

两岸石壁,五色 交辉。

两岸的石壁色彩斑斓,交相辉映。

色彩斑斓

青林翠竹,四时 俱 备。

青葱的林木,翠绿的竹丛,四季长存。

四季

解词译文

交相辉映。

都

存在

晓雾将歇,猿鸟乱鸣。

夕日欲颓, 沉鳞 竞 跃。

清晨的薄雾将要消散的时候,传来猿、鸟此起彼伏的鸣叫声。

夕阳快要落山的时候,潜游在水中的鱼儿争相跳出水面。

消散

坠落

潜游在水中的鱼

争相

解词译文

清晨

此起彼伏

跳出水面

实是欲界之仙都。自康乐以来,未复有

能与其奇者。

这里实在是人间的仙境啊。自从南朝的谢灵运以来,就再也没有人能够欣赏这种奇丽景色了。

指人间

指仙境。

南朝的谢灵运

参与,这里指欣赏。

解词译文

......的人

一、总领全文,从古至今,以“共谈”概说人人皆爱,以“美”点明全文中心。

二、分写

具体描绘了秀美的山川景色。

三、抒情、议论。以感叹总括全文,复以名人证实此说 。

分

总

总

2 本文的结构是什么?请找出依据。

山川之美,古来共谈。

有高雅情怀的自豪感以及期望与古往今来的林泉高士相比肩之情。

整体感知

“美”:是山川风物的客观形态,也是作者对山川风物的审美感受──愉悦。

总领全文的一句话是什么?包含作者什么感情?

全文围绕哪个字展开?

境由心生

高峰入云,清流见底。

两岸石壁, 五色交辉。 青林翠竹, 四时俱备。

晓雾将歇, 猿鸟乱鸣。 夕日欲颓, 沉鳞竞跃。

极力描写山之高,水之净

仰视

平远

高远

静景

动景

朝夕变化

听觉

视觉

描绘了秀美的山川景色。

俯瞰

呈现出绚烂辉煌的气象,万物勃发的生命力。

生物的活动,为画面增添了灵动感,传达了生命气息。

3. 文中具体描写景物的句子是哪些?作者都描写了哪些景物?

4 作者分别从哪些角度对景物进行描写?运用了什么描写方法?

观察角度:由仰而俯;(高低,远近)

景物形象:由显而微;

景物状态:由静而动;

感官调动:视听结合;

时间交代:由朝而夕。

作用:使山川景物和谐、完整、统一。

先仰视“高峰入云”,再俯视“清流见底”,又平看“两岸石壁”“青林翠竹”,最后又分“晓”“夕”两层来写,一句一景,次第井然。同时注意了色彩的配合、晨夕的变化,动静的结合等。

匠心独运

本文怎样构思写景?

5 《答谢中书书》表达了作者怎样的思想感情?

表达了作者沉醉山水的愉悦之情和与古今知音共赏美景的得意之感。

“实是欲界之仙都。自康乐以来,未复有能与其奇者。”

最能体现作者思想感情的语句是什么

高峰如云

清流见底。

两岸石壁

青林翠竹

晓雾将歇

夕日欲颓

高峰……俱备

沉鳞……猿鸟

山水相映之美

俯仰生姿

色彩相配之美

晨昏变化之美

意境美

动静结合之美

(1)意境美。风光绮丽,融入感情,形成优美的意境。

(2)结构美。全文分三部分。

“山川之美,古来共谈”总领全文,以“美”点明全文中心。

中间部分具体叙写山川之美。文中的写景部分,仰视再俯瞰,复平看,最后又分“晓”与“夕来写,次第井然。

最后以感叹总括前文,首尾呼应,议叙结合,使文章主体部分更为鲜明突出。

(3)语言美。

言简意赅,多用对称四字句,配以长句收束;修饰词语使颜色、声音、动作的状态表露无遗。

1、分析“晓雾将歇,猿鸟乱鸣;夕日欲颓,沉鳞竞跃。”加线词语的表达作用。

“歇”“颓”拟人,赋予事物以人的感情和行为,有过程,激发人的想像,充满生命气息。

“鳞”字是用借代,避俗,增加了语言表现力,文学色彩浓厚。

2、运用仰观俯察两种视角,写白云高山流水三重风物的对偶句是什么?

“高峰入云,清流见底”

3、讲究色彩搭配,表现一年之美,呈现出一派绚烂辉煌的气象景象的对偶句是什么?

两岸石壁,五色交辉。青林翠竹,四时俱备。

4、将听觉、视觉结合,由静入动,表现一日之美,传达了生命气息的对偶句是什么?

晓雾将歇,猿鸟乱鸣;夕日欲颓,沉鳞竞跃。

景物描写的方法,你学会了吗?

1、抓住景物的特征;

2、按照一定的顺序;

3、注重图画美:色彩的搭配、观察的视角、感观的冲击、动静结合……

机动练习:

请同学们根据下面的提示来集体背诵课文!

请同学们根据下面的提示来集体背诵课文!

答谢中书书

总引1句

写景2-6句

抒怀7句

山川句

四季常景

日变景

欲界之仙都

仰视:高峰如云

平视:两岸句

俯视:清流见底

晓雾句

夕日句

能力训练:美丽的风景勾起了我们的暇思。让我们拿起笔,书写心中流淌而过的乐曲。

映入眼帘的是蓝天白云的画面,空气里只有快乐的气息,什么烦恼都随着微风飘走了。湖面像镜子一样平静,岸边的小船好像睡着了,一动也不动地躺着。整个天空都映在湖里了,蓝天碧水融合为一体。两岸连山围绕着湖,似乎为这里的宁静而感到喜悦。茂盛的小草依傍着山,虽然天空只有白云,可蓝天下还有美丽的景象陪伴着,才不至于感到寂寞。偶尔有几声鸟叫声,犹如为这宁静增添欢乐。

你敏感的心灵发现自然的生命美了吗?好吧,下载一幅你 喜欢的风景图片,用今天学习的景 物描写的技巧与方法,用优美的文字、心灵的感受描绘出大自然的鬼斧神工,表达自己与自然相融合的生命愉悦。

能力提升

山川之美,古来共谈。

山川之美,古来共谈。

清流见底。

高峰入云,

两岸石壁,五色交辉

青林翠竹,四时俱备。

晓雾将歇,猿鸟乱鸣。

夕日欲颓,沉鳞竞跃。

实是欲界之仙都,

自康乐以来,未复有能与其奇者。

第二课时

说说你所知道的描写月的诗句……

艺术化的月亮

静夜思

李白

床前明月光,

疑是地上霜。

举头望明月,

低头思故乡。

月 下 独 酌

李白

花间一壶酒,独酌无相亲。

举杯邀明月,对影成三人。

月既不解饮,影徒随我身。

暂伴月将影,行乐须及春。

我歌月徘徊,我舞影零乱。

醒时同交欢,醉后各分散。

永结无情游,相期邈云汉。

竹里馆

王维

独坐幽篁里,

弹琴复长啸。

深林人不知,

明月来相照。

望月怀远 (张九龄)

海上升明月, 天涯共此时。

情人怨遥夜, 竟夕起相思!

灭烛怜光满, 披衣觉露滋。

不堪盈手赠, 还寝梦佳期。

水调歌头 [苏轼]

明月几时有,把酒问青天,不知天上宫阕,今夕是何年,我欲乘风归去,惟恐琼楼玉宇,高处不胜寒。起舞弄清影,何似在人间。

转朱阁,低绮户,照无眠,不应有恨,何事长向别时圆。人有悲欢离合,月有阴晴圆缺,此事古难全。但愿人长久,千里共婵娟。

枫桥夜泊

东船西舫悄无言, 唯见江心秋月白。 ——白居易《琵琶行》

梨花院落溶溶月,柳絮池塘淡淡风。 ——晏殊《无题》

月上柳梢头,人约黄昏后。

——朱淑真《生查子》

春花秋月何时了——李煜《虞美人》

今宵酒醒何处,杨柳岸、晓风残月。 ——柳永《雨霖铃》

[北宋]苏轼

记承天寺夜游

第壹章

学习目标

1.积累文言实词、虚词。

2.了解作者及写作背景。

3.理解“闲人”二字表现的复杂情感。

解读苏轼

苏轼(1037~1101),字子瞻,号东坡居士,我国北宋著名的散文家和诗人,出生于四川眉山。与父苏洵、弟苏辙合称为“三苏”,都是“唐宋八大家”之一。苏轼少年承受家学,在蜀中读书,22岁中进士,深受欧阳修赏识。曾官至礼部尚书,后因反对王安石新法而被贬黄州。此文写于作者贬官黄州期间。

文----唐宋八大家: 韩愈 柳宗元 欧阳修 苏洵 苏轼 苏辙 曾巩 王安石;

词---- 苏辛:(豪放派) 苏轼, 辛弃疾

诗----苏黄: 苏轼,黄庭坚;

书画----宋四家: 苏轼 蔡襄 黄庭坚 米芾。

才华横溢的苏轼

苏轼生活的时代大兴“新法”,改革之风大盛。由于他反对王安石“新法”而被调离出京。神宗元丰二年因御史李定、何正臣等说他写诗讽刺了“新法”而被捕入狱。这就是当年有名的“乌台诗案”(乌台,指当时的御史府)。经过长时间的审问折磨,差一点丢了性命。十二月作者获释出狱,被贬谪到黄州任团练副使,但不得“签书公事”,也就是说做着有职无权的闲官。

课文创作背景

朗读课文,体会文章的韵味

1、注意字音、停顿。

2、把握技巧,体会韵味。

记承天寺夜游

苏轼

元丰六年十月十二日夜,解衣欲睡,月色入户,欣然起行。念无与为乐者,遂至承天寺寻张怀民。怀民亦未寝,相与步于中庭。庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。

(qǐn)

(zǎo)

(xìnɡ)

(suì)

划分朗读停顿:

念 无 与 为 乐 者

但 少 闲 人 如 吾 两 人 者 耳

遂 至 承 天 寺 寻 张 怀 民

庭 下 如 积 水 空 明

水 中 藻、荇 交 横

盖 竹 柏 影 也

提示:要根据句子的意思划分朗读停顿,不要把句子的意思读破,领字后面需有一个小的停顿。

/

/

/

/

/

/

/

/

互动学习

以小组为单位带感情朗读课文,完成下列练习。

1.(对学)结合课下注释,疏通文意(注意词语积累)

2.(群学)文中哪句话是描写月景的?这月景有何特点?作者是通过什么方法来描绘的?

3.(对学)你觉得文中最能体现作者情感的是哪些句子?

4.(群学)“闲人”是指什么样的人?“闲人”二字表现了苏轼怎样的复杂情感?

解释加点字

月色入户

欣然起行

念无与乐者

遂至承天寺

相与步于中庭

庭下积水空明

水中藻荇交横

盖竹柏影也

但少闲人如吾两人者耳

门

高兴的样子

考虑、想到

于是

共同、一起 散步

形容水的澄澈

交错纵横

原来

只是 罢了

元丰六年十月十二日夜晚,(我)解开衣裳准备睡觉,这时月光照进门里,(十分美好)便很高兴地起来走到户外。因为想到没有人与我同乐,于是我就到承天寺去找张怀民。怀民也没有睡,(于是)我们便一起在院子里散步。

月色洒满庭院,如水一般清明澄澈,水中水藻、荇菜交叉错杂,原来那是竹子、柏树的影子。

哪一夜没有月光?哪里没有竹子和松柏?只是缺少像我俩这样的闲人罢了。

全文翻译

记承天

寺夜游

欣然起行

庭下月色

心境:

时间:10月12日

地点:承天寺

缘由:月色入户

同游者:张怀民

积水空明

藻、荇交横

闲

(记叙)

(描写)

(抒情)

情景交融

课文结构

2、文中哪句话是描写月景的?这月景有何特点?作者是通过什么方法来描绘的?

庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。

月景特点:皎洁、空灵。

发挥奇特的想象,用了两个新奇的比喻。月色如积水空明,竹柏如藻荇交横。

3、你觉得文中最能体现作者情感的是哪些句子?

“何夜无月 何处无竹柏 但少闲人如吾两人者耳。”

——孤独无聊,借月排遣

何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。

作者通过这篇文章表达出了他怎样的思想感情?

表面上看,似乎是说自己与怀民因遭贬斥,无所事事,故多闲暇,才会有这闲情逸致来夜赏明月;实际上它是对碌碌人生的否定和庸庸官场的鄙视,也是对宦海浮沉的解脱和受诬遭贬的排遣。

作者表达的感情是微妙而复杂的,贬谪的悲凉,人生的感慨,赏月的欣喜,漫步的悠闲都包含其中。

“闲人”是指什么样的人?“闲人”二字表现了苏轼怎样的复杂情感?

不是。“闲人”,即清闲的人.首先指具有闲情雅致之人。其次,“闲人”包含了作者郁郁不得志的悲凉心境。虽然他在政治上有远大抱负,但是一贬再贬,在内心深处,他又何尝愿意做一个“闲人”呢?

“闲人”是不是指无所事事的人?

小结:苏轼遭遇“文字狱”,被贬为黄州团练副使,心情抑郁,但他没有灰心丧气,而是借游赏山水等自然美景来消解内心的郁闷,抚平心灵的创伤,表现了坦荡、豁达、笑对人生的生活信条。学习本文,在感受庭院月夜小景的同时,更感受到了他那从容应对苦难的人格魅力。

浣溪沙 苏轼

游蕲水清泉寺,寺临兰溪,溪水西流。

山下兰芽短浸溪,松间沙路净无泥,萧萧暮雨子规啼。

谁道人生无再少?门前流水尚能西!休将白发唱黄鸡。

你能从这首词中看出苏轼热爱生活、豁达处世的人生信条吗?

阅读判断,选择错误的一项( )

A首句点明兰溪之名的由来及游兰溪之时令,着一“浸”字写出了兰溪的活力。

B次句写漫步兰溪边,突出兰溪的洁净。三句补足洁净的原因,同时烘托诗人悲凉的心境。

C下阙“流水尚能西”悟出“人生”能“再少”,何必哀叹衰老的哲理。

D全词虽表现了诗人身处困境力求振作的精神,但也掩盖不了诗人消极隐退的悲凉情绪。

D

1.苏轼承天寺夜游的原因是( )

A.解衣欲睡 B.月色入户

C.无与为乐 D.怀民亦未寝

B

课内练习

3.“如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。”

①这个句子描写的对象是:( )

A.庭院 B.月光

②“竹柏影”是指:( )

A.积水空明 B.水中藻、荇交横

③这句使用的修辞手法是: ( )

A.比喻 B.拟人

④翻译这个句子:

(庭院中的月光),宛如一泓积水清澈透明,水中的水藻和荇草纵横交错,原来是竹柏在月光下的影子啊。

B

B

A

苏轼与张怀民步于中庭会有怎样的语言对白?他们会谈生世遭遇,抒理想抱负,叹壮志难酬,还是赏无限风光?

实践创新

身临其境

怀民兄呀……

我说子瞻兄……

拓展延伸

请同学们也来写一段月色描写,不要直接出现写自己的心情的词语,但要能够让读者通过阅读你的描写看出你的心情,或是愉快的,或是郁闷的,等等,要体现“一切景语皆情语”。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 消息二则

- 2 首届诺贝尔奖颁发

- 3 “飞天”凌空——跳水姑娘吕伟夺魁记

- 4 一着惊海天——目击我国航母舰载战斗机首架次成功着舰

- 5 国行公祭,为佑世界和平

- 任务二 新闻采访

- 任务三 新闻写作

- 口语交际 讲述

- 第二单元

- 6 藤野先生

- 7 回忆我的母亲

- 8* 列夫·托尔斯泰

- 9* 美丽的颜色

- 写作 学写传记

- 第三单元

- 10 三峡

- 11 短文二篇

- 12* 与朱元思书

- 13 唐诗五首

- 写作 学习描写景物

- 名著导读 《红星照耀中国》:纪实作品的阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 14 背影

- 15 白杨礼赞

- 16* 散文二篇

- 17* 昆明的雨

- 写作 语言要连贯

- 第五单元

- 18 中国石拱桥

- 19 苏州园林

- 20* 蝉

- 21* 梦回繁华

- 写作 说明事物要抓住特征

- 口语交际 复述与转述

- 名著导读 《昆虫记》:科普作品的阅读

- 第六单元

- 22 《孟子》三章

- 23 愚公移山

- 24* 周亚夫军细柳

- 25 诗词五首

- 写作 表达要得体

- 课外古诗词诵读