2022—2023学年部编版语文八年级上册第6课《藤野先生》作业设计(3课时含答案)

文档属性

| 名称 | 2022—2023学年部编版语文八年级上册第6课《藤野先生》作业设计(3课时含答案) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 46.4KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-06-09 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

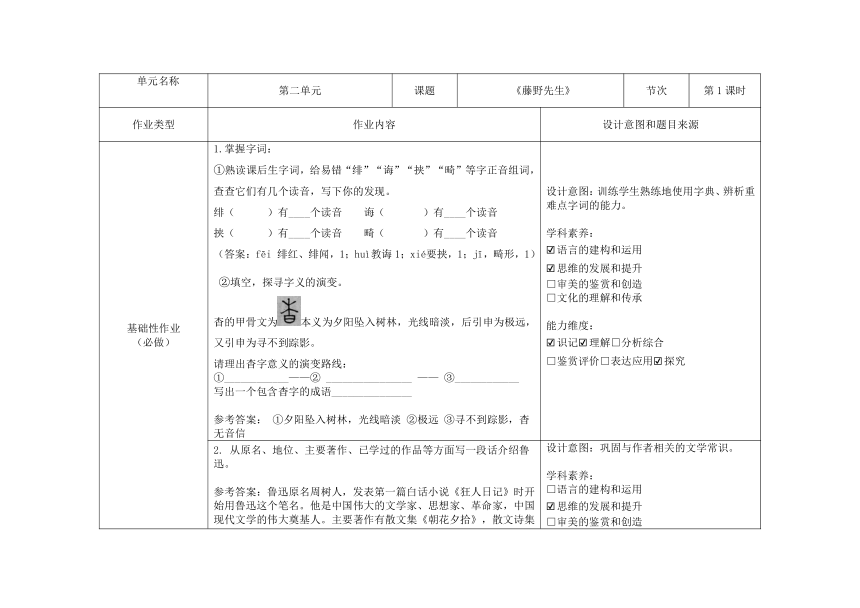

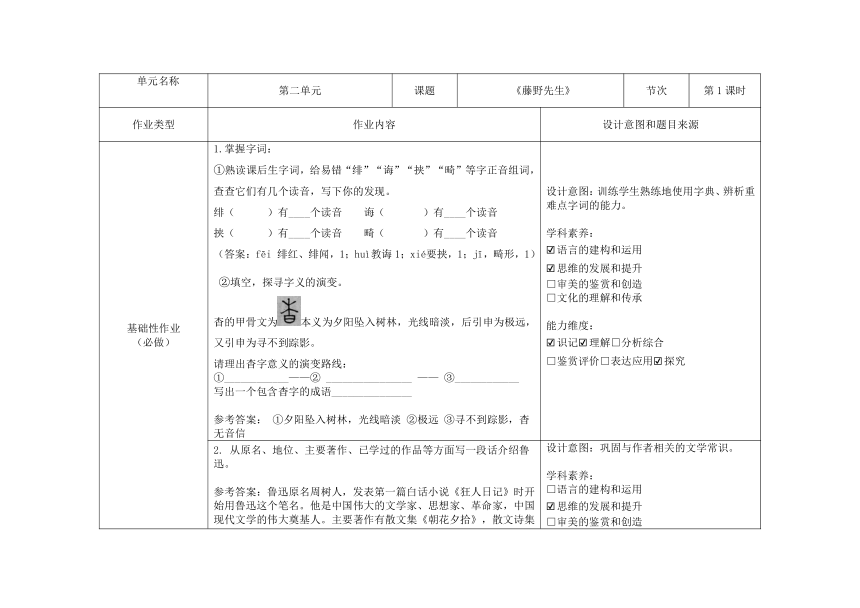

单元名称 第二单元 课题 《藤野先生》 节次 第1课时

作业类型 作业内容 设计意图和题目来源

基础性作业 (必做) 1.掌握字词: ①熟读课后生字词,给易错“绯”“诲”“挟”“畸”等字正音组词,查查它们有几个读音,写下你的发现。 绯( )有____个读音 诲( )有____个读音 挟( )有____个读音 畸( )有____个读音 (答案:fēi 绯红、绯闻,1;huì教诲1;xié要挟,1;jī,畸形,1) ②填空,探寻字义的演变。 杳的甲骨文为本义为夕阳坠入树林,光线暗淡,后引申为极远,又引申为寻不到踪影。 请理出杳字意义的演变路线: ①____________——② ________________ —— ③____________ 写出一个包含杳字的成语_______________ 参考答案: ①夕阳坠入树林,光线暗淡 ②极远 ③寻不到踪影,杳无音信 设计意图:训练学生熟练地使用字典、辨析重难点字词的能力。 学科素养: 语言的建构和运用 思维的发展和提升 □审美的鉴赏和创造 □文化的理解和传承 能力维度: 识记 理解□分析综合 □鉴赏评价□表达应用 探究

从原名、地位、主要著作、已学过的作品等方面写一段话介绍鲁迅。 参考答案:鲁迅原名周树人,发表第一篇白话小说《狂人日记》时开始用鲁迅这个笔名。他是中国伟大的文学家、思想家、革命家,中国现代文学的伟大奠基人。主要著作有散文集《朝花夕拾》,散文诗集《野草》,小说集《呐喊》《彷徨》《故事新编》,杂文集《坟》《热风》《二心集》《而已集》等。我们学过他的作品:《风筝》《从百草园到三味书屋》《阿长和山海经》等。 设计意图:巩固与作者相关的文学常识。 学科素养: □语言的建构和运用 思维的发展和提升 □审美的鉴赏和创造 文化的理解和传承 能力维度: 识记 理解□分析综合 □鉴赏评价□表达应用□探究

根据已知信息,概括作者求学的路线和见闻感受: (1)作者求学路线:在东京 ——________ ——________ (2)日本见闻: 清国留学生看樱花,________,不学无术。 藤野先生穿着模糊,但________,添改学生讲义,__________…… 日本学生干事翻检鲁迅讲义,________,其实是质疑中国学生的能力 。在日看电影的中国留学生和________________________,同时拍掌欢呼和酒醉式喝彩,让鲁迅思想受到了极大的震动,他决定弃医从文。 参考答案:(1)转仙台 回中国(2)学跳舞,治学严谨,纠正解剖图示/关心解剖实习/好奇中国裹足 质疑老师泄题,电影中闲看枪毙犯人的中国人 设计意图:指导学生理清文章思路,训练概括与表达能力。 学科素养: 语言的建构和运用 思维的发展和提升 □审美的鉴赏和创造 □文化的理解和传承 能力维度: □识记 理解 分析综合 □鉴赏评价 表达应用 探究

拓展性作业 (选做) 回顾《朝花夕拾》,从写作目的、命名之意、文体三个方面介绍这部作品。 参考答案:《朝花夕拾》写于鲁迅生活辗转、心情苦闷的时期,写作的目的是为了“在纷扰中寻出一点闲静来”,借助美好温馨的回忆,来排遣眼前的苦闷,得到一丝安慰。原题是《旧事重提》,后来改为《朝花夕拾》,意思是“早晨的花儿到了傍晚才拾起来”。这是回忆性散文,本文即选自于此。 设计意图:理解分析文章的主要内容,训练思维与表达能力。 学科素养: □语言的建构和运用 思维的发展和提升 □审美的鉴赏和创造 □文化的理解和传承 能力维度: 识记 理解□分析综合 □鉴赏评价□表达应用 探究

请你根据课本第25页插图,藤野先生的照片和手迹,加上想象,运用细节描写描绘你眼中的藤野先生。 设计意图:能够描绘作品中感人的情境和形象,训练观察与表达能力。 学科素养: 语言的建构和运用 思维的发展和提升 审美的鉴赏和创造 □文化的理解和传承 能力维度: □识记 理解□分析综合 鉴赏评价 表达应用 探究

3.本课题目为《藤野先生》,可是前后都有和藤野先生无关的见闻和感受,这些内容是不是多余的?你怎么看待它们的作用? 参考答案:文中写清国留学生赏樱花学跳舞,是作者离东京往仙台见到藤野先生的缘由;途经的日暮里和水户表现作者忧国之情,是作者学医的主要动机,也是他后来弃医从文的思想起点;写仙台医专的职员对他的优待,是为下文写藤野先生作正面衬托;写日本爱国青年寻衅滋事,是为藤野先生作反面衬托;写课堂上看电影,是作者与藤野先生告别,并决心不学医的直接原因。总之所有这些都与突出藤野先生的正直、没有狭隘的民族偏见的高贵品质有密切的关系。 设计意图:探究文章的写法。 学科素养: □语言的建构和运用 思维的发展和提升 审美的鉴赏和创造 □文化的理解和传承 能力维度: □识记 理解 分析综合 鉴赏评价 表达应用 探究

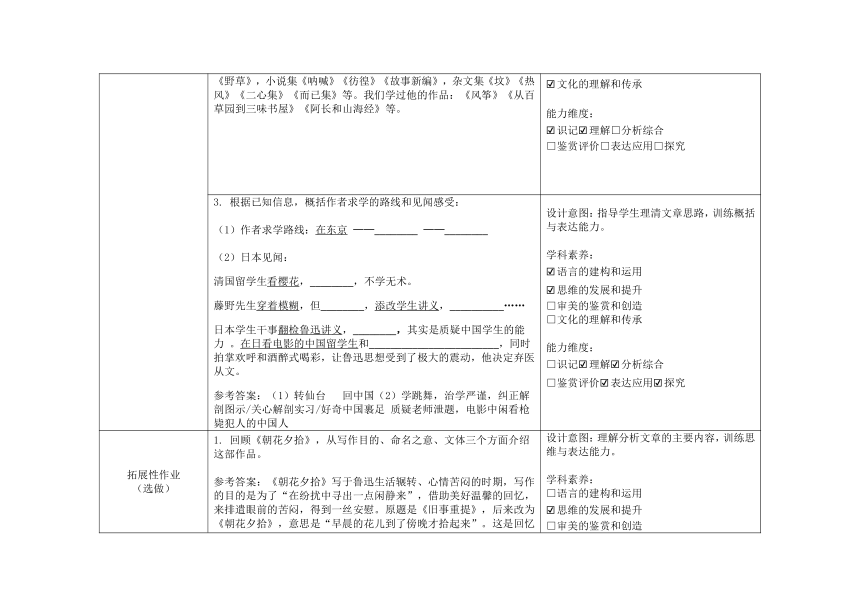

单元名称 第二单元 课题 《藤野先生》 节次 第2课时

作业类型 作业内容 设计意图和题目来源

基础性作业 (必做) 1.填空,继续探寻字义的演变。 鉴:最早见于甲骨文,其字形像人俯首在盛水的器皿里照脸(类似于照镜子①),后来指映照的工具,盛了水的大盆(类似于后来的镜子②),又引申为审查、仔细看③,还引申为可以作为警戒或教训的事④。 请根据字义的演变分别组成词语或者成语: ①照镜子 油光可鉴 —— ②镜子 ________ —— ③审查、仔细看 鉴别,鉴宝——可以作为警戒或教训的事 ④________ 参考答案: 以铜为鉴,后师之鉴 设计意图:了解字源,积累字词,增加文化积淀。 学科素养: 语言的建构和运用 □思维的发展和提升 □审美的鉴赏和创造 文化的理解和传承 能力维度: □识记 理解□分析综合 鉴赏评价□表达应用 探究

2.结合上下文解释画线词语的意思。 (1)也有解散辫子,盘得平的,除下帽来,油光可鉴,宛如小姑娘的发髻一般,还要将脖子扭几扭。实在标致极了。 (2)再继续写那些为“正人君子”之流所深恶痛绝的文字。 参考答案:标致:漂亮,这里是反语,用来讽刺。“正人君子”:原指品行端正、遵守道德的人。这里是反语,讽刺那些为军阀政客张目而自命为“正人君子”的文人。 设计意图:训练学生体味和推敲重要词句的语境义,进而感受鲁迅散文的语言风格。 学科素养: 语言的建构和运用 思维的发展和提升 审美的鉴赏和创造 文化的理解和传承 能力维度: □识记 理解□分析综合 □鉴赏评价□表达应用 探究

3.读一读,比较两种表达,说说有什么不同,感受鲁迅语言特点。 A.东京是这样的,上野的樱花烂熳的时节,望去像绯红的轻云,花下有许多清国留学生,头顶上盘着大辫子,顶得学生制帽的顶上高高耸起。 B.东京也无非是这样。上野的樱花烂熳的时节,望去确也像绯红的轻云,但花下也缺不了成群结队的“清国留学生”的速成班,头顶上盘着大辫子,顶得学生制帽的顶上高高耸起,形成一座富士山。 不同: 鲁迅语言特点: 参考答案:不同:A句偏重一般客观描述,B句中“无非”“确也”“但”等词语表达了鲁迅对于负有盛名的东京的失望。这些词语的使用,让本来客观的场景描写带有强烈的主观色彩。“缺不了”“成群结队”“形成一座富士山”等诙谐的表达,能让读者感受到作者对不学无术、注重玩乐打扮的清国留学生的不屑和嘲讽。 鲁迅语言特点:用词准确精炼,表达生动诙谐,含蓄又自然地表达自己的看法和情感。 设计意图:感知语言风格。 学科素养: 语言的建构和运用 思维的发展和提升 审美的鉴赏和创造 □文化的理解和传承 能力维度: □识记 理解□分析综合 鉴赏评价□表达应用 探究

拓展性作业 (选做) 仿写课文第一段,用一个以上的修辞手法和动作描写。 参考答案:略 设计意图:训练语言的迁移运用。 学科素养: 语言的建构和运用 思维的发展和提升 审美的鉴赏和创造 □文化的理解和传承 能力维度: □识记 理解□分析综合 □鉴赏评价 表达应用□探究

2.鲁迅说在文中说:“但不知道怎地,我总还时时记起他……”请你细读课文中记叙藤野先生的部分,帮他找到总是记起这位老师的原因,分析这位日本老师为什么“在我的眼里和心里是伟大的”。 参考答案:作为一个医学教授,藤野先生学识深厚,治学严谨,实事求是,对于解剖图上的一根小血管的画法也要求精益求精;对于弱国留学生“我”,他没有民族歧视,而是公平正直,关心“我”是否听得懂课,并帮我添改讲义;在我离开仙台时,他情深义重地给我送了照片和赠言,这种精神和人格十分可贵,尤其是对当时哪种处境的鲁迅来说,这样的先生虽然是普通的日本人,在他眼里和心里就是伟大的。因此他一直无法忘记,即使回国多年后也是如此。 设计意图:探究人物形象与品格。 学科素养: 语言的建构和运用 思维的发展和提升 审美的鉴赏和创造 文化的理解和传承 能力维度: □识记 理解 分析综合 鉴赏评价 表达应用 探究

3.鲁迅先生在45岁时写《朝花夕拾》,回忆温馨的往事,记起了在成长路上陪伴他、在他心中留下印记的人,请你帮他整理下面人物的相关信息并完成表格。 人物特点对我成长的影响藤野先生寿镜吾先生长妈妈……

参考答案: 藤野先生:治学严谨,正直公正,平等待人,和蔼可亲,关爱弱国学生。他正直的品行和人格使“我”感动,严谨的治学态度让“我”佩服,并一直把他的教诲牢记在心。 寿镜吾先生:博学,方正,质朴,对学生既和蔼又严格。让“我”敬畏爱戴,每次回去都会去拜访。 长妈妈:举止粗俗,愚昧落后,但朴实善良,让“我”感动、感激和怀念。 他们都是“我”过去岁月的温馨回忆,也是促进“我”成长的力量。 设计意图:拓展延伸,从文本到文本,训练学生比较、归纳的思维能力。 学科素养: □语言的建构和运用 思维的发展和提升 审美的鉴赏和创造 文化的理解和传承 能力维度: □识记 理解□分析综合 鉴赏评价 表达应用□探究

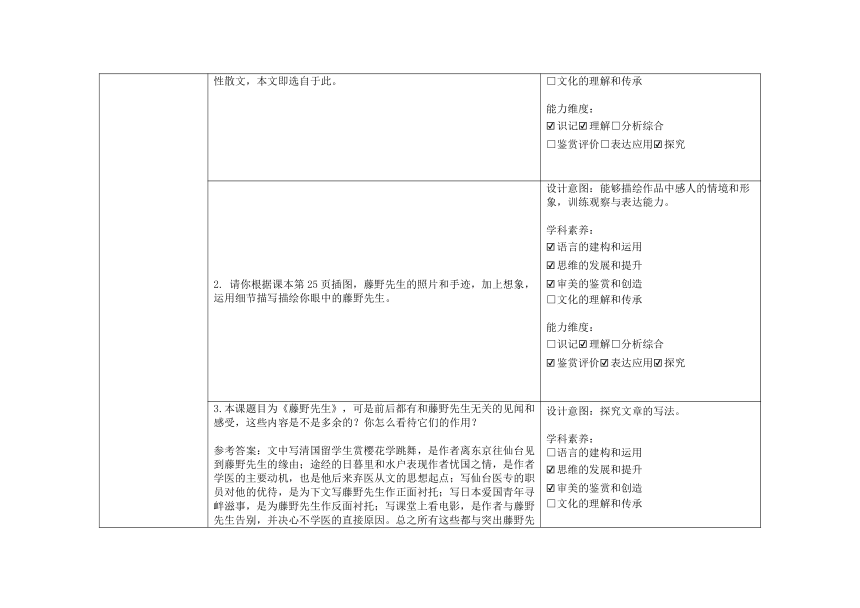

单元名称 第二单元 课题 《藤野先生》 节次 第3课时

作业类型 作业内容 设计意图和题目来源

基础性作业 (必做) 1.赏析鲁迅作品中的比喻句,说说有哪些特点,试着自己再找一两句。 (1)上野的樱花烂熳的时节,望去确也像绯红的轻云,但花下也缺不了成群结队的“清国留学生”的速成班,头顶上盘着大辫子,顶得学生制帽的顶上高高耸起,形成一座富士山。 (2)老栓也向那边(斩杀革命者的菜市场)看,却只见一堆人的后背:颈项都伸得很长,仿佛许多鸭,被无形的手捏住了的,向上提着。(选自鲁迅《药》) 参考答案:把“烂熳的樱花”比作绯红的轻云,形象地写出樱花的轻盈美丽;把盘着辫子戴着帽子的头,比作富士山,夸张地表达了作者对打扮得不伦不类的清国留学生的嘲讽;把围观革命者被杀的看客,比作颈项被人提着的鸭子,同样表达了很深的嘲讽之意。鲁迅的比喻也体现了他行文的特点:简炼传神,让人印象深刻。 设计意图:探究鲁迅的写作风格和作品中蕴含的情感。 学科素养: 语言的建构和运用 思维的发展和提升 审美的鉴赏和创造 □文化的理解和传承 能力维度: □识记 理解 分析综合 鉴赏评价□表达应用□探究

2.读一读,说说你感受到的初期白话文的特点。 但不知怎地,我总还时时记起他,在我所认为我师的之中,他是最使我感激,给我鼓励的一个。 至于我在那里所第一盼望的,却在到赵庄去看戏。(鲁迅《社戏》) 参考答案:鲁迅是最早倡导白话文的,初期白话文还带有文言文的痕迹,还有一点西方语法的特点,比较喜欢用虚词如“所”“之”“至于”等。鲁迅的语言也有艰涩的一面。 设计意图:感知初期白话文语言风格,辩证看待大文学家的作品。 学科素养: 语言的建构和运用 思维的发展和提升 审美的鉴赏和创造 □文化的理解和传承 能力维度: □识记□理解 分析综合 鉴赏评价□表达应用 探究

3.阅读思考: “第二年添教霉菌学,细菌的形状是全用电影来显示的,一段落已完而还没有到下课的时候,便影几片时事的片子,自然都是日本战胜俄国的情形。但偏有中国人夹在里边:给俄国人做侦探,被日本军捕获,要枪毙了,围着看的也是一群中国人; 在讲堂里的还有一个我。 ” “‘万岁!’他们都拍掌欢呼起来。 这种欢呼,是每看一片都有的,但在我,这一声却特别听得刺耳。此后回到中国来,我看见那些闲看枪毙犯人的人们,他们也何尝不酒醉似的喝采,——呜呼,无法可想!但在那时那地,我的意见却变化了。” 用表格列出文中写到的看电影时不同身份人物的表现,探究鲁迅当时的心理感受。 人物身份表现电影中围观日本人杀中国人的中国看客看电影的日本学生看电影的中国留学生同为留学生的鲁迅

参考答案:前三者身份不同,但都是同样的表现:“万岁!”他们都拍掌欢呼起来。酒醉式的喝采。 鲁迅见到这种情形觉得不可思议,义愤填膺,“呜呼,无法可想!” 改变了之前学医救人救国的想法,“但在那时那地,我的意见却变化了”。 设计意图:深入探究“看电影”一幕对鲁迅的影响,对作品中的情境和形象能说出自己的体验。 学科素养: □语言的建构和运用 思维的发展和提升 □审美的鉴赏和创造 文化的理解和传承 能力维度: □识记 理解 分析综合 □鉴赏评价□表达应用 探究

拓展性作业 (选做) 1.班级要表演课本剧,假如你扮演藤野先生,请你用内心独白的方式说出他此时想说又没有说出的话。 “到第二学年的终结,我便去寻藤野先生,告诉他我将不学医学,并且要离开这仙台。他的脸色仿佛有些悲哀,似乎像说话,但竟没有说。” 参考答案:扣住文中“悲哀”一词,结合语境,揣摩当时藤野先生的心情和想说的话,应该有惋惜,同时也尊重学生的选择。 示例:树人君,你是我最得意的弟子,继续学医,将来必定大有出息。没有想到你会做出这样的选择……哎,你放弃学医,恐怕也有不得已的苦衷吧!人各有志,不可强求,年轻人,我尊重你的选择……放开脚步去走自己的路吧! 设计意图:关注留白,发挥想象,理解人物。 学科素养: 语言的建构和运用 思维的发展和提升 □审美的鉴赏和创造 □文化的理解和传承 能力维度: □识记 理解□分析综合 □鉴赏评价 表达应用 探究

课本剧中,假如你表演鲁迅,请在剧中写出他想写又没有写出的信,并读给藤野先生听(推荐阅读《呐喊》)。 “我离开仙台之后,就多年没有照过相,又因为状况也无聊,说起来无非使他失望,便连信也怕敢写了。经过的年月一多,话更无从说起,所以虽然又是想写信,却又难以下笔……” 参考答案:结合上下文以及拓展阅读《呐喊》,了解鲁迅当时的生活和思想状况,揣摩他想写又未写的信的内容。 示例: 尊敬的藤野先生: 您好!感谢您对我的用心栽培,离开仙台也有些时日了,我一直挂念着您,由于琐事烦扰,我没能给您写信,今天总算得空……当年在日本学医,觉得中国是个弱国,振奋国民精神势在燃眉,故而弃医从文了,这情形不好跟您直说,所以撒了谎,相信您一定理解我这片苦心。您没有民族偏见,令我终生感激。您的精神,始终鼓舞着我。如今中国就像一个铁屋子,我决心和我的同道们奋力呐喊,以笔为投枪匕首,向反动势力勇猛地冲击。 您现在过得还好吗?您的学术成果一定很丰硕了吧?再次向您表示敬意! 祝 安康! 弟子周树人敬上 某年某月某日 设计意图:关注留白,发挥想象,探究人物 情感和思想。 学科素养: 语言的建构和运用 思维的发展和提升 □审美的鉴赏和创造 □文化的理解和传承 能力维度: □识记 理解□分析综合 □鉴赏评价 表达应用 探究

阅读探究。 “我的梦很美满,预备卒业(毕业)回来,救治像我父亲似的被误的病人的疾苦,战争时候便去当军医,一面又促进了国人对于维新的信仰。” “因为从那一回以后,我便觉得医学并非一件紧要事,凡是愚弱的国民,即使体格如何健全,如何茁壮,也只能做毫无意义的示众的材料和看客,病死多少是不必以为不幸的。所以我们的第一要著,是在改变他们的精神,而善于改变精神的是,我那时以为当然要推文艺,于是想提倡文艺运动了。” 以上内容选自《<呐喊>自序》,联系《朝花夕拾》和《呐喊》相关内容,找出鲁迅出国学医然后又弃医从文的原因,并就他的选择说说你的感想。 参考答案:父亲的病让鲁迅感受到了中国医学的落后,并由此产生了学医救治像父亲一样的病人的想法。离开东京去仙台学医,从本文看,是因为他厌恶东京的学习环境,厌恶清国留学生的浑浑噩噩,厌烦他们把环境搞得乌烟瘴气。联系鲁迅的人生经历和其他作品看,其实有更为深刻的内在原因,他在此前写的《<呐喊>自序》中作过解释,他是怀着救国救民的强烈愿望选择学医的。 在学医时看电影事件使鲁迅受到极大的刺激,促使他萌发弃医从文的思想。他认为要改变人的精神,而那个时候,首先要推文艺。可以看出鲁迅从东京到仙台学医,又从仙台弃医从文这一过程,深深浸透着鲁迅强烈的爱国救民的爱国主义思想感情,实践着他“我以我血荐轩辕”的誓言。我们要深入地理解他弃医从文的人生选择。 作为青年学生,我们要明白一个有志青年所做的人生选择,往往不仅仅考虑个人,而是把个人的人生与民族的前途、国家的未来结合起来考虑。 设计意图:拓展延伸,深入探究,理解鲁迅 思想变化的深层原因。 学科素养: □语言的建构和运用 思维的发展和提升 □审美的鉴赏和创造 文化的理解和传承 能力维度: □识记 理解□分析综合 □鉴赏评价 表达应用 探究

作业类型 作业内容 设计意图和题目来源

基础性作业 (必做) 1.掌握字词: ①熟读课后生字词,给易错“绯”“诲”“挟”“畸”等字正音组词,查查它们有几个读音,写下你的发现。 绯( )有____个读音 诲( )有____个读音 挟( )有____个读音 畸( )有____个读音 (答案:fēi 绯红、绯闻,1;huì教诲1;xié要挟,1;jī,畸形,1) ②填空,探寻字义的演变。 杳的甲骨文为本义为夕阳坠入树林,光线暗淡,后引申为极远,又引申为寻不到踪影。 请理出杳字意义的演变路线: ①____________——② ________________ —— ③____________ 写出一个包含杳字的成语_______________ 参考答案: ①夕阳坠入树林,光线暗淡 ②极远 ③寻不到踪影,杳无音信 设计意图:训练学生熟练地使用字典、辨析重难点字词的能力。 学科素养: 语言的建构和运用 思维的发展和提升 □审美的鉴赏和创造 □文化的理解和传承 能力维度: 识记 理解□分析综合 □鉴赏评价□表达应用 探究

从原名、地位、主要著作、已学过的作品等方面写一段话介绍鲁迅。 参考答案:鲁迅原名周树人,发表第一篇白话小说《狂人日记》时开始用鲁迅这个笔名。他是中国伟大的文学家、思想家、革命家,中国现代文学的伟大奠基人。主要著作有散文集《朝花夕拾》,散文诗集《野草》,小说集《呐喊》《彷徨》《故事新编》,杂文集《坟》《热风》《二心集》《而已集》等。我们学过他的作品:《风筝》《从百草园到三味书屋》《阿长和山海经》等。 设计意图:巩固与作者相关的文学常识。 学科素养: □语言的建构和运用 思维的发展和提升 □审美的鉴赏和创造 文化的理解和传承 能力维度: 识记 理解□分析综合 □鉴赏评价□表达应用□探究

根据已知信息,概括作者求学的路线和见闻感受: (1)作者求学路线:在东京 ——________ ——________ (2)日本见闻: 清国留学生看樱花,________,不学无术。 藤野先生穿着模糊,但________,添改学生讲义,__________…… 日本学生干事翻检鲁迅讲义,________,其实是质疑中国学生的能力 。在日看电影的中国留学生和________________________,同时拍掌欢呼和酒醉式喝彩,让鲁迅思想受到了极大的震动,他决定弃医从文。 参考答案:(1)转仙台 回中国(2)学跳舞,治学严谨,纠正解剖图示/关心解剖实习/好奇中国裹足 质疑老师泄题,电影中闲看枪毙犯人的中国人 设计意图:指导学生理清文章思路,训练概括与表达能力。 学科素养: 语言的建构和运用 思维的发展和提升 □审美的鉴赏和创造 □文化的理解和传承 能力维度: □识记 理解 分析综合 □鉴赏评价 表达应用 探究

拓展性作业 (选做) 回顾《朝花夕拾》,从写作目的、命名之意、文体三个方面介绍这部作品。 参考答案:《朝花夕拾》写于鲁迅生活辗转、心情苦闷的时期,写作的目的是为了“在纷扰中寻出一点闲静来”,借助美好温馨的回忆,来排遣眼前的苦闷,得到一丝安慰。原题是《旧事重提》,后来改为《朝花夕拾》,意思是“早晨的花儿到了傍晚才拾起来”。这是回忆性散文,本文即选自于此。 设计意图:理解分析文章的主要内容,训练思维与表达能力。 学科素养: □语言的建构和运用 思维的发展和提升 □审美的鉴赏和创造 □文化的理解和传承 能力维度: 识记 理解□分析综合 □鉴赏评价□表达应用 探究

请你根据课本第25页插图,藤野先生的照片和手迹,加上想象,运用细节描写描绘你眼中的藤野先生。 设计意图:能够描绘作品中感人的情境和形象,训练观察与表达能力。 学科素养: 语言的建构和运用 思维的发展和提升 审美的鉴赏和创造 □文化的理解和传承 能力维度: □识记 理解□分析综合 鉴赏评价 表达应用 探究

3.本课题目为《藤野先生》,可是前后都有和藤野先生无关的见闻和感受,这些内容是不是多余的?你怎么看待它们的作用? 参考答案:文中写清国留学生赏樱花学跳舞,是作者离东京往仙台见到藤野先生的缘由;途经的日暮里和水户表现作者忧国之情,是作者学医的主要动机,也是他后来弃医从文的思想起点;写仙台医专的职员对他的优待,是为下文写藤野先生作正面衬托;写日本爱国青年寻衅滋事,是为藤野先生作反面衬托;写课堂上看电影,是作者与藤野先生告别,并决心不学医的直接原因。总之所有这些都与突出藤野先生的正直、没有狭隘的民族偏见的高贵品质有密切的关系。 设计意图:探究文章的写法。 学科素养: □语言的建构和运用 思维的发展和提升 审美的鉴赏和创造 □文化的理解和传承 能力维度: □识记 理解 分析综合 鉴赏评价 表达应用 探究

单元名称 第二单元 课题 《藤野先生》 节次 第2课时

作业类型 作业内容 设计意图和题目来源

基础性作业 (必做) 1.填空,继续探寻字义的演变。 鉴:最早见于甲骨文,其字形像人俯首在盛水的器皿里照脸(类似于照镜子①),后来指映照的工具,盛了水的大盆(类似于后来的镜子②),又引申为审查、仔细看③,还引申为可以作为警戒或教训的事④。 请根据字义的演变分别组成词语或者成语: ①照镜子 油光可鉴 —— ②镜子 ________ —— ③审查、仔细看 鉴别,鉴宝——可以作为警戒或教训的事 ④________ 参考答案: 以铜为鉴,后师之鉴 设计意图:了解字源,积累字词,增加文化积淀。 学科素养: 语言的建构和运用 □思维的发展和提升 □审美的鉴赏和创造 文化的理解和传承 能力维度: □识记 理解□分析综合 鉴赏评价□表达应用 探究

2.结合上下文解释画线词语的意思。 (1)也有解散辫子,盘得平的,除下帽来,油光可鉴,宛如小姑娘的发髻一般,还要将脖子扭几扭。实在标致极了。 (2)再继续写那些为“正人君子”之流所深恶痛绝的文字。 参考答案:标致:漂亮,这里是反语,用来讽刺。“正人君子”:原指品行端正、遵守道德的人。这里是反语,讽刺那些为军阀政客张目而自命为“正人君子”的文人。 设计意图:训练学生体味和推敲重要词句的语境义,进而感受鲁迅散文的语言风格。 学科素养: 语言的建构和运用 思维的发展和提升 审美的鉴赏和创造 文化的理解和传承 能力维度: □识记 理解□分析综合 □鉴赏评价□表达应用 探究

3.读一读,比较两种表达,说说有什么不同,感受鲁迅语言特点。 A.东京是这样的,上野的樱花烂熳的时节,望去像绯红的轻云,花下有许多清国留学生,头顶上盘着大辫子,顶得学生制帽的顶上高高耸起。 B.东京也无非是这样。上野的樱花烂熳的时节,望去确也像绯红的轻云,但花下也缺不了成群结队的“清国留学生”的速成班,头顶上盘着大辫子,顶得学生制帽的顶上高高耸起,形成一座富士山。 不同: 鲁迅语言特点: 参考答案:不同:A句偏重一般客观描述,B句中“无非”“确也”“但”等词语表达了鲁迅对于负有盛名的东京的失望。这些词语的使用,让本来客观的场景描写带有强烈的主观色彩。“缺不了”“成群结队”“形成一座富士山”等诙谐的表达,能让读者感受到作者对不学无术、注重玩乐打扮的清国留学生的不屑和嘲讽。 鲁迅语言特点:用词准确精炼,表达生动诙谐,含蓄又自然地表达自己的看法和情感。 设计意图:感知语言风格。 学科素养: 语言的建构和运用 思维的发展和提升 审美的鉴赏和创造 □文化的理解和传承 能力维度: □识记 理解□分析综合 鉴赏评价□表达应用 探究

拓展性作业 (选做) 仿写课文第一段,用一个以上的修辞手法和动作描写。 参考答案:略 设计意图:训练语言的迁移运用。 学科素养: 语言的建构和运用 思维的发展和提升 审美的鉴赏和创造 □文化的理解和传承 能力维度: □识记 理解□分析综合 □鉴赏评价 表达应用□探究

2.鲁迅说在文中说:“但不知道怎地,我总还时时记起他……”请你细读课文中记叙藤野先生的部分,帮他找到总是记起这位老师的原因,分析这位日本老师为什么“在我的眼里和心里是伟大的”。 参考答案:作为一个医学教授,藤野先生学识深厚,治学严谨,实事求是,对于解剖图上的一根小血管的画法也要求精益求精;对于弱国留学生“我”,他没有民族歧视,而是公平正直,关心“我”是否听得懂课,并帮我添改讲义;在我离开仙台时,他情深义重地给我送了照片和赠言,这种精神和人格十分可贵,尤其是对当时哪种处境的鲁迅来说,这样的先生虽然是普通的日本人,在他眼里和心里就是伟大的。因此他一直无法忘记,即使回国多年后也是如此。 设计意图:探究人物形象与品格。 学科素养: 语言的建构和运用 思维的发展和提升 审美的鉴赏和创造 文化的理解和传承 能力维度: □识记 理解 分析综合 鉴赏评价 表达应用 探究

3.鲁迅先生在45岁时写《朝花夕拾》,回忆温馨的往事,记起了在成长路上陪伴他、在他心中留下印记的人,请你帮他整理下面人物的相关信息并完成表格。 人物特点对我成长的影响藤野先生寿镜吾先生长妈妈……

参考答案: 藤野先生:治学严谨,正直公正,平等待人,和蔼可亲,关爱弱国学生。他正直的品行和人格使“我”感动,严谨的治学态度让“我”佩服,并一直把他的教诲牢记在心。 寿镜吾先生:博学,方正,质朴,对学生既和蔼又严格。让“我”敬畏爱戴,每次回去都会去拜访。 长妈妈:举止粗俗,愚昧落后,但朴实善良,让“我”感动、感激和怀念。 他们都是“我”过去岁月的温馨回忆,也是促进“我”成长的力量。 设计意图:拓展延伸,从文本到文本,训练学生比较、归纳的思维能力。 学科素养: □语言的建构和运用 思维的发展和提升 审美的鉴赏和创造 文化的理解和传承 能力维度: □识记 理解□分析综合 鉴赏评价 表达应用□探究

单元名称 第二单元 课题 《藤野先生》 节次 第3课时

作业类型 作业内容 设计意图和题目来源

基础性作业 (必做) 1.赏析鲁迅作品中的比喻句,说说有哪些特点,试着自己再找一两句。 (1)上野的樱花烂熳的时节,望去确也像绯红的轻云,但花下也缺不了成群结队的“清国留学生”的速成班,头顶上盘着大辫子,顶得学生制帽的顶上高高耸起,形成一座富士山。 (2)老栓也向那边(斩杀革命者的菜市场)看,却只见一堆人的后背:颈项都伸得很长,仿佛许多鸭,被无形的手捏住了的,向上提着。(选自鲁迅《药》) 参考答案:把“烂熳的樱花”比作绯红的轻云,形象地写出樱花的轻盈美丽;把盘着辫子戴着帽子的头,比作富士山,夸张地表达了作者对打扮得不伦不类的清国留学生的嘲讽;把围观革命者被杀的看客,比作颈项被人提着的鸭子,同样表达了很深的嘲讽之意。鲁迅的比喻也体现了他行文的特点:简炼传神,让人印象深刻。 设计意图:探究鲁迅的写作风格和作品中蕴含的情感。 学科素养: 语言的建构和运用 思维的发展和提升 审美的鉴赏和创造 □文化的理解和传承 能力维度: □识记 理解 分析综合 鉴赏评价□表达应用□探究

2.读一读,说说你感受到的初期白话文的特点。 但不知怎地,我总还时时记起他,在我所认为我师的之中,他是最使我感激,给我鼓励的一个。 至于我在那里所第一盼望的,却在到赵庄去看戏。(鲁迅《社戏》) 参考答案:鲁迅是最早倡导白话文的,初期白话文还带有文言文的痕迹,还有一点西方语法的特点,比较喜欢用虚词如“所”“之”“至于”等。鲁迅的语言也有艰涩的一面。 设计意图:感知初期白话文语言风格,辩证看待大文学家的作品。 学科素养: 语言的建构和运用 思维的发展和提升 审美的鉴赏和创造 □文化的理解和传承 能力维度: □识记□理解 分析综合 鉴赏评价□表达应用 探究

3.阅读思考: “第二年添教霉菌学,细菌的形状是全用电影来显示的,一段落已完而还没有到下课的时候,便影几片时事的片子,自然都是日本战胜俄国的情形。但偏有中国人夹在里边:给俄国人做侦探,被日本军捕获,要枪毙了,围着看的也是一群中国人; 在讲堂里的还有一个我。 ” “‘万岁!’他们都拍掌欢呼起来。 这种欢呼,是每看一片都有的,但在我,这一声却特别听得刺耳。此后回到中国来,我看见那些闲看枪毙犯人的人们,他们也何尝不酒醉似的喝采,——呜呼,无法可想!但在那时那地,我的意见却变化了。” 用表格列出文中写到的看电影时不同身份人物的表现,探究鲁迅当时的心理感受。 人物身份表现电影中围观日本人杀中国人的中国看客看电影的日本学生看电影的中国留学生同为留学生的鲁迅

参考答案:前三者身份不同,但都是同样的表现:“万岁!”他们都拍掌欢呼起来。酒醉式的喝采。 鲁迅见到这种情形觉得不可思议,义愤填膺,“呜呼,无法可想!” 改变了之前学医救人救国的想法,“但在那时那地,我的意见却变化了”。 设计意图:深入探究“看电影”一幕对鲁迅的影响,对作品中的情境和形象能说出自己的体验。 学科素养: □语言的建构和运用 思维的发展和提升 □审美的鉴赏和创造 文化的理解和传承 能力维度: □识记 理解 分析综合 □鉴赏评价□表达应用 探究

拓展性作业 (选做) 1.班级要表演课本剧,假如你扮演藤野先生,请你用内心独白的方式说出他此时想说又没有说出的话。 “到第二学年的终结,我便去寻藤野先生,告诉他我将不学医学,并且要离开这仙台。他的脸色仿佛有些悲哀,似乎像说话,但竟没有说。” 参考答案:扣住文中“悲哀”一词,结合语境,揣摩当时藤野先生的心情和想说的话,应该有惋惜,同时也尊重学生的选择。 示例:树人君,你是我最得意的弟子,继续学医,将来必定大有出息。没有想到你会做出这样的选择……哎,你放弃学医,恐怕也有不得已的苦衷吧!人各有志,不可强求,年轻人,我尊重你的选择……放开脚步去走自己的路吧! 设计意图:关注留白,发挥想象,理解人物。 学科素养: 语言的建构和运用 思维的发展和提升 □审美的鉴赏和创造 □文化的理解和传承 能力维度: □识记 理解□分析综合 □鉴赏评价 表达应用 探究

课本剧中,假如你表演鲁迅,请在剧中写出他想写又没有写出的信,并读给藤野先生听(推荐阅读《呐喊》)。 “我离开仙台之后,就多年没有照过相,又因为状况也无聊,说起来无非使他失望,便连信也怕敢写了。经过的年月一多,话更无从说起,所以虽然又是想写信,却又难以下笔……” 参考答案:结合上下文以及拓展阅读《呐喊》,了解鲁迅当时的生活和思想状况,揣摩他想写又未写的信的内容。 示例: 尊敬的藤野先生: 您好!感谢您对我的用心栽培,离开仙台也有些时日了,我一直挂念着您,由于琐事烦扰,我没能给您写信,今天总算得空……当年在日本学医,觉得中国是个弱国,振奋国民精神势在燃眉,故而弃医从文了,这情形不好跟您直说,所以撒了谎,相信您一定理解我这片苦心。您没有民族偏见,令我终生感激。您的精神,始终鼓舞着我。如今中国就像一个铁屋子,我决心和我的同道们奋力呐喊,以笔为投枪匕首,向反动势力勇猛地冲击。 您现在过得还好吗?您的学术成果一定很丰硕了吧?再次向您表示敬意! 祝 安康! 弟子周树人敬上 某年某月某日 设计意图:关注留白,发挥想象,探究人物 情感和思想。 学科素养: 语言的建构和运用 思维的发展和提升 □审美的鉴赏和创造 □文化的理解和传承 能力维度: □识记 理解□分析综合 □鉴赏评价 表达应用 探究

阅读探究。 “我的梦很美满,预备卒业(毕业)回来,救治像我父亲似的被误的病人的疾苦,战争时候便去当军医,一面又促进了国人对于维新的信仰。” “因为从那一回以后,我便觉得医学并非一件紧要事,凡是愚弱的国民,即使体格如何健全,如何茁壮,也只能做毫无意义的示众的材料和看客,病死多少是不必以为不幸的。所以我们的第一要著,是在改变他们的精神,而善于改变精神的是,我那时以为当然要推文艺,于是想提倡文艺运动了。” 以上内容选自《<呐喊>自序》,联系《朝花夕拾》和《呐喊》相关内容,找出鲁迅出国学医然后又弃医从文的原因,并就他的选择说说你的感想。 参考答案:父亲的病让鲁迅感受到了中国医学的落后,并由此产生了学医救治像父亲一样的病人的想法。离开东京去仙台学医,从本文看,是因为他厌恶东京的学习环境,厌恶清国留学生的浑浑噩噩,厌烦他们把环境搞得乌烟瘴气。联系鲁迅的人生经历和其他作品看,其实有更为深刻的内在原因,他在此前写的《<呐喊>自序》中作过解释,他是怀着救国救民的强烈愿望选择学医的。 在学医时看电影事件使鲁迅受到极大的刺激,促使他萌发弃医从文的思想。他认为要改变人的精神,而那个时候,首先要推文艺。可以看出鲁迅从东京到仙台学医,又从仙台弃医从文这一过程,深深浸透着鲁迅强烈的爱国救民的爱国主义思想感情,实践着他“我以我血荐轩辕”的誓言。我们要深入地理解他弃医从文的人生选择。 作为青年学生,我们要明白一个有志青年所做的人生选择,往往不仅仅考虑个人,而是把个人的人生与民族的前途、国家的未来结合起来考虑。 设计意图:拓展延伸,深入探究,理解鲁迅 思想变化的深层原因。 学科素养: □语言的建构和运用 思维的发展和提升 □审美的鉴赏和创造 文化的理解和传承 能力维度: □识记 理解□分析综合 □鉴赏评价 表达应用 探究

同课章节目录

- 第一单元

- 1 消息二则

- 2 首届诺贝尔奖颁发

- 3 “飞天”凌空——跳水姑娘吕伟夺魁记

- 4 一着惊海天——目击我国航母舰载战斗机首架次成功着舰

- 5 国行公祭,为佑世界和平

- 任务二 新闻采访

- 任务三 新闻写作

- 口语交际 讲述

- 第二单元

- 6 藤野先生

- 7 回忆我的母亲

- 8* 列夫·托尔斯泰

- 9* 美丽的颜色

- 写作 学写传记

- 第三单元

- 10 三峡

- 11 短文二篇

- 12* 与朱元思书

- 13 唐诗五首

- 写作 学习描写景物

- 名著导读 《红星照耀中国》:纪实作品的阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 14 背影

- 15 白杨礼赞

- 16* 散文二篇

- 17* 昆明的雨

- 写作 语言要连贯

- 第五单元

- 18 中国石拱桥

- 19 苏州园林

- 20* 蝉

- 21* 梦回繁华

- 写作 说明事物要抓住特征

- 口语交际 复述与转述

- 名著导读 《昆虫记》:科普作品的阅读

- 第六单元

- 22 《孟子》三章

- 23 愚公移山

- 24* 周亚夫军细柳

- 25 诗词五首

- 写作 表达要得体

- 课外古诗词诵读