2022—2023学年部编版语文八年级上册第21课《蝉》线上教学课堂实录

文档属性

| 名称 | 2022—2023学年部编版语文八年级上册第21课《蝉》线上教学课堂实录 |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 2.3MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-06-14 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

蝉 空中课堂 课堂实录

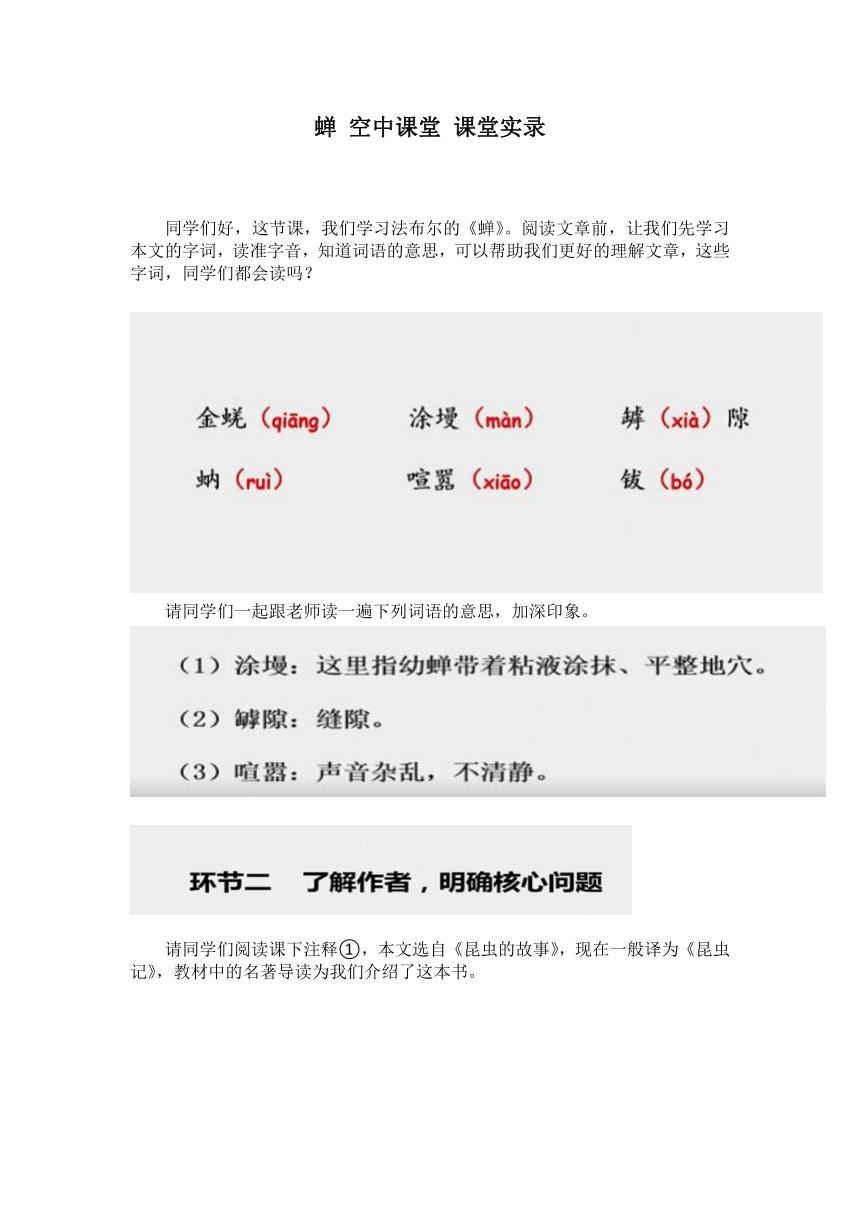

同学们好,这节课,我们学习法布尔的《蝉》。阅读文章前,让我们先学习本文的字词,读准字音,知道词语的意思,可以帮助我们更好的理解文章,这些字词,同学们都会读吗?

请同学们一起跟老师读一遍下列词语的意思,加深印象。

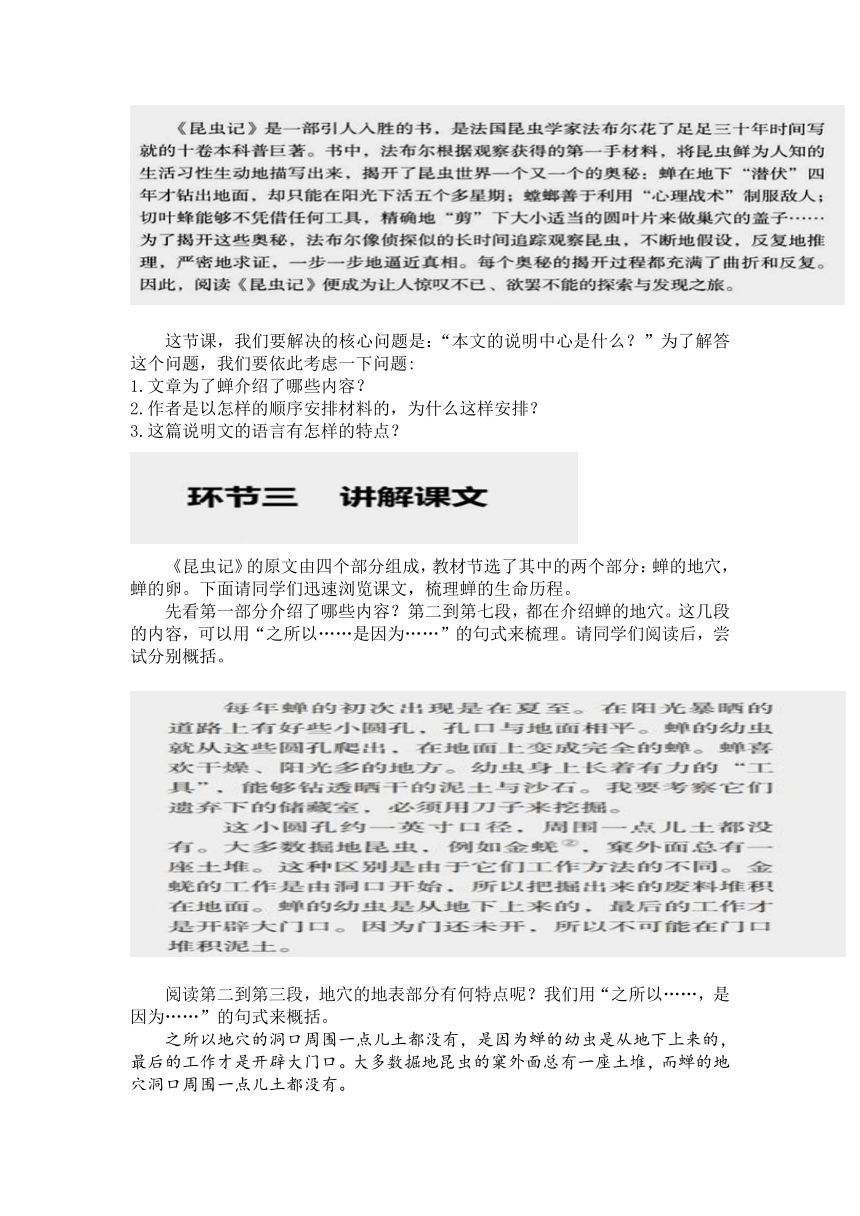

请同学们阅读课下注释①,本文选自《昆虫的故事》,现在一般译为《昆虫记》,教材中的名著导读为我们介绍了这本书。

这节课,我们要解决的核心问题是:“本文的说明中心是什么?”为了解答这个问题,我们要依此考虑一下问题:

1.文章为了蝉介绍了哪些内容?

2.作者是以怎样的顺序安排材料的,为什么这样安排?

3.这篇说明文的语言有怎样的特点?

《昆虫记》的原文由四个部分组成,教材节选了其中的两个部分:蝉的地穴,蝉的卵。下面请同学们迅速浏览课文,梳理蝉的生命历程。

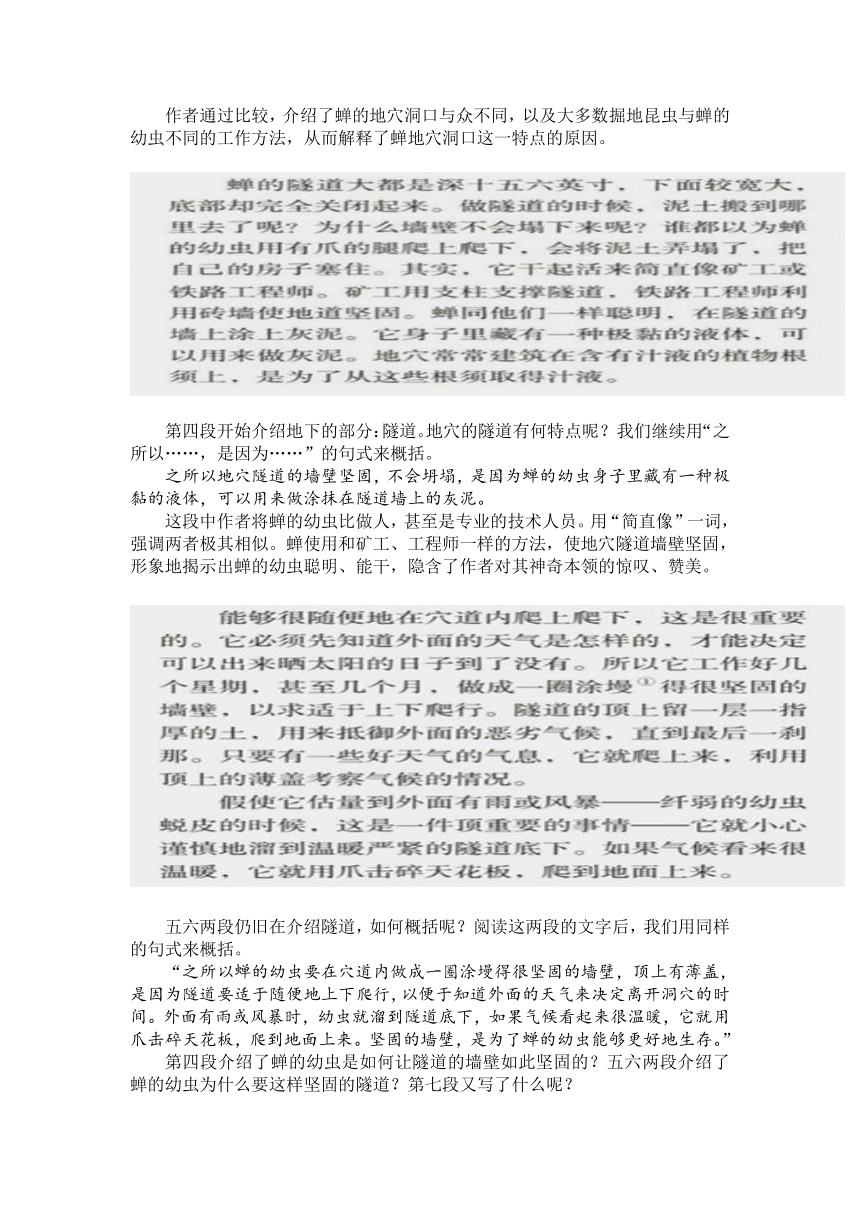

先看第一部分介绍了哪些内容?第二到第七段,都在介绍蝉的地穴。这几段的内容,可以用“之所以……是因为……”的句式来梳理。请同学们阅读后,尝试分别概括。

阅读第二到第三段,地穴的地表部分有何特点呢?我们用“之所以……,是因为……”的句式来概括。

之所以地穴的洞口周围一点儿土都没有,是因为蝉的幼虫是从地下上来的,最后的工作才是开辟大门口。大多数掘地昆虫的窠外面总有一座土堆,而蝉的地穴洞口周围一点儿土都没有。

作者通过比较,介绍了蝉的地穴洞口与众不同,以及大多数掘地昆虫与蝉的幼虫不同的工作方法,从而解释了蝉地穴洞口这一特点的原因。

第四段开始介绍地下的部分:隧道。地穴的隧道有何特点呢?我们继续用“之所以……,是因为……”的句式来概括。

之所以地穴隧道的墙壁坚固,不会坍塌,是因为蝉的幼虫身子里藏有一种极黏的液体,可以用来做涂抹在隧道墙上的灰泥。

这段中作者将蝉的幼虫比做人,甚至是专业的技术人员。用“简直像”一词,强调两者极其相似。蝉使用和矿工、工程师一样的方法,使地穴隧道墙壁坚固,形象地揭示出蝉的幼虫聪明、能干,隐含了作者对其神奇本领的惊叹、赞美。

五六两段仍旧在介绍隧道,如何概括呢?阅读这两段的文字后,我们用同样的句式来概括。

“之所以蝉的幼虫要在穴道内做成一圈涂墁得很坚固的墙壁,顶上有薄盖,是因为隧道要适于随便地上下爬行,以便于知道外面的天气来决定离开洞穴的时间。外面有雨或风暴时,幼虫就溜到隧道底下,如果气候看起来很温暖,它就用爪击碎天花板,爬到地面上来。坚固的墙壁,是为了蝉的幼虫能够更好地生存。”

第四段介绍了蝉的幼虫是如何让隧道的墙壁如此坚固的?五六两段介绍了蝉的幼虫为什么要这样坚固的隧道?第七段又写了什么呢?

阅读后,我们可以知道,蝉的幼虫之所以在地面上出现的时候,身上有许多潮湿的泥点,是因为它在掘土的时候将身体内的汁液喷洒在泥土上,使泥土成为泥浆,墙壁更加柔软,再用它肥重的身体压上去,使烂泥挤进干土的罅隙。

到此做一个小结,第二到第七段呈现了蝉的幼虫建筑地穴的阶段,作者依次介绍了地穴洞口及隧道。在介绍时,作者都是先说明显性的外在特点,再进一步探究其内在奥秘。第八到第十一段都在介绍蝉幼虫脱壳的过程。阅读时,同学们可以尝试用“首先、其次、再次、最后”的句式简述幼虫脱壳的全过程。

首先,蝉来到地面,找到一处适当的地点爬上去,用前足的爪紧紧地把握住,丝毫不动。

其次,蝉外层的皮从背上裂开,头、吸管、前腿、后腿和折着的翅膀依次从外皮里出来。

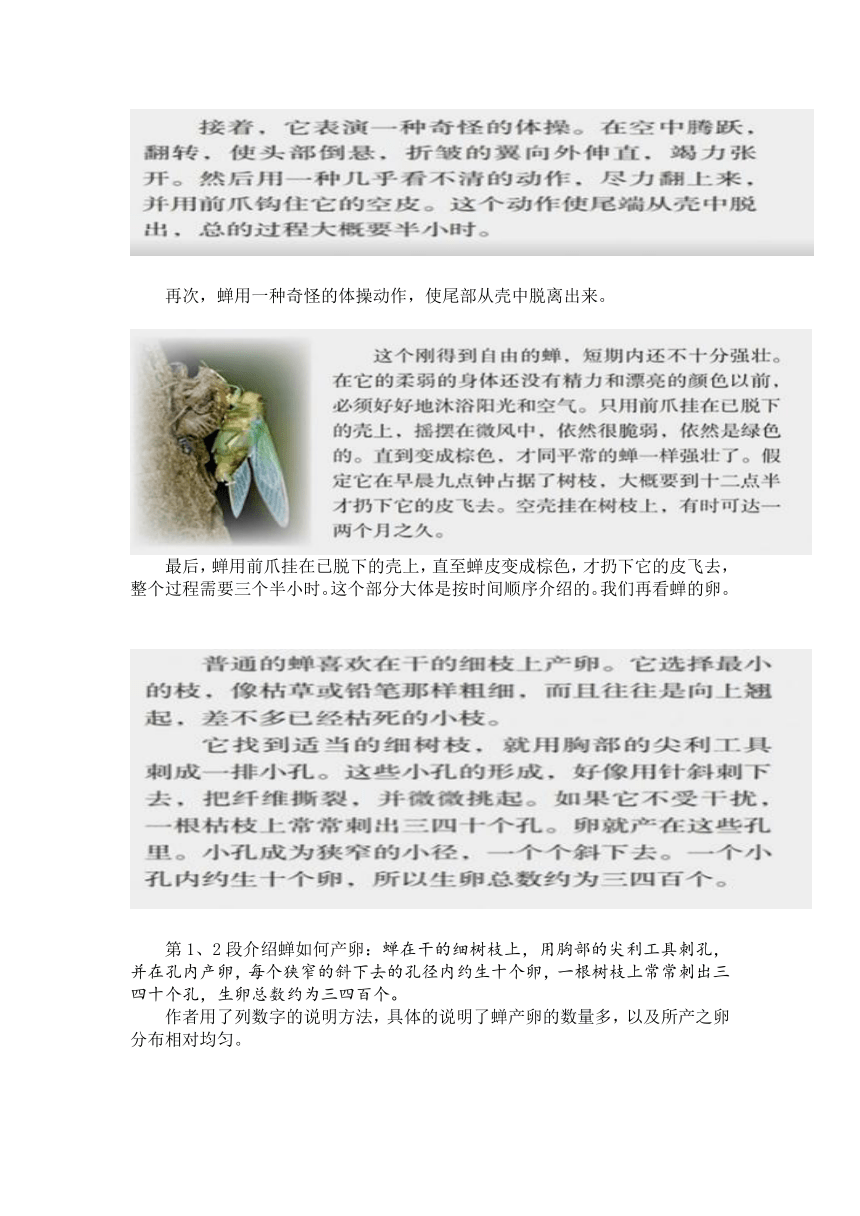

再次,蝉用一种奇怪的体操动作,使尾部从壳中脱离出来。

最后,蝉用前爪挂在已脱下的壳上,直至蝉皮变成棕色,才扔下它的皮飞去,整个过程需要三个半小时。这个部分大体是按时间顺序介绍的。我们再看蝉的卵。

第1、2段介绍蝉如何产卵:蝉在干的细树枝上,用胸部的尖利工具刺孔,并在孔内产卵,每个狭窄的斜下去的孔径内约生十个卵,一根树枝上常常刺出三四十个孔,生卵总数约为三四百个。

作者用了列数字的说明方法,具体的说明了蝉产卵的数量多,以及所产之卵分布相对均匀。

第3到6段解释了蝉大量产卵的原因。第3段作者说:蝉之所以产这许多卵,是为了防御某种特别的危险,危险来自一种极小的蚋。

在4、5两段中,作者进一步介绍了与蝉相比,蚋是一种极小的昆虫,在身体下面近中部处也有刺穿工具。待蝉产好卵后,蚋在蝉卵上刺一个孔,把自己的卵放进去,每个小孔内有一个蚋卵,成熟很快,以蝉卵为食。

第6段作者写了蝉虽然能看见蚋,但它既不防止蚋破坏蝉卵,也不将蚋卵压碎。这个部分作者也是先介绍蝉产卵的显性特点,并进而探究其背后的奥秘。

第7到第13段写的是:蝉卵从孵化到幼虫的阶段。这个部分采用了时间顺序来介绍,请同学们阅读时关注表示时间变化的词语,圈划出相关的语句后,尝试概括这几段的内容。

我们可以分别圈划出这些词语“开始,一到口外,不久,最后,几分钟以后”借助这些词语可将这部分内容概括为:

开始时,产卵像极小的鱼。鱼型幼虫移到孔外,皮即刻脱去,形成一种线,幼虫靠它附在树枝上进行各种活动。不久,它借助脱去的皮,形成的线摇荡落地并立刻寻觅软土藏身。最后,它找到适当的地点,用前足的勾扒掘地面并藏入掘好的土穴中后,就不再出现了。

小结一下,文章共有两个部分,第一部分写了蝉建筑地学和幼虫脱壳两个阶段,这部分内容大体是按照由地面到地下,再到地面的空间顺序介绍的。第二部分写了雌蝉产卵,产卵孵化和幼虫掘穴三个阶段,这部分大体是按照时间顺序介绍的。

阅读了文章后,我们可以了解蝉的生命历程,大体应该是:雌蝉产卵、蝉卵孵化、幼虫掘穴、建筑地穴、幼虫脱壳,最后变为成年强壮的蝉在阳光中歌唱。

按一般说明文的写作顺序,介绍一种昆虫时,会根据其生长过程来写,然而这篇文章却打破常规,先写蝉的地穴,再写蝉的卵。作者为什么这样安排材料的顺序呢?

文中作者说:“不过在它来到地面以前,地下生活所经过的时间我们是知道的,大概是四年。以后在阳光中的歌唱只有五星期。”由此可见,蝉一生中绝大部分时间是在地下活动。作者先写蝉的地下生活,有利于突出蝉四年黑暗中的“苦工”这一特点。

其次,蝉的歌与其他昆虫不同,其幼虫建筑地穴过程充满趣味,又因为其研究难度高,蝉的这个阶段又最不为人所知,所以从蝉的地穴写起,揭示动物世界不为人知的一面,展现了自然界的奇妙之趣,有助于激发读者的阅读兴趣。

本文不像一般的说明文那样平实,而是说明中有叙述,有描写还有抒情、议论,整篇文章生动活泼。下面我们来分析本文的语言。

作者在蝉的卵中说:我经过多次的观察才知道这种危险是什么。作者写这样一篇文章,经过了长时间的观察。此外,在蝉的地穴第十一段作者说:假定他在早晨九点钟占据了树枝,大概要到12点半才扔下他的皮飞去。这样的假设同样建立在长时间观察的基础上。这就是科学工作,艰辛却不乏乐趣。

以蝉的地穴这一节中,作者说:

在《蝉的卵》中也有这样的阐述。作者以第一人称的口吻,讲述了细致观察的过程和结果,读起来在蝉的卵中也有类似的表述,读起来像是一篇小故事。我们随着作者观察的逐渐深入不断有新奇有趣的发现。

本文除了说明以外,作者运用了多种表达方式,前面分析了记叙下面再看描写。

这是蝉的卵的第8段:鱼形幼虫一到孔外,皮即可脱去。但脱下的皮自动形成一种线,幼虫靠它能够附着在树枝上。幼虫落地之前,就在这里行日光浴,踢踢腿,试试筋力,有时却又懒洋洋地在绳端摇摆着。

作者用了一系动作,拟人化地写出了蝉在树枝上的活动,就好像在写一个新出生的婴儿一般,活泼的文字中洋溢着生命的喜悦。文中还有不少说情议论性的文字,这是蝉的卵的第五段。

蜹破坏蝉卵并放入自己的卵,对蜹而言,本是非常自然的谋求生存的手段,但作者却站在蝉的立场上,将蜹的这一行为称为掠夺,而被掠夺的蝉则是倒霉的,作者毫不掩饰自己对蝉的同情,感慨道这真是蝉家族的大灾祸。对于蜹,作者也毫不掩饰自己的厌恶,说大怪物只需一踏就可压扁他们,对于蜹的异常镇静,作者十分惊讶,为蝉鸣不平。

再看蝉的卵的第六段,这一段作者将雌蝉称为母亲,可怜做母亲的对此一无所知。这一句直接抒发了对禅的同情,然而它仍然无动于衷,让自己牺牲,这是作者出于爱,对蝉面临威胁而不作为的哀叹,不过它竟不能改变它的本能,来拯救它的家族,作者对这小小生命满怀悲悯。

在蝉的地穴的第一段,作者因门外充斥着蝉喧嚣的鸣叫声,而称其是门外的统治者,作者说有了它的统治,这里无论怎样都是不安静的,在未深入了解蝉之前,作者对蝉的鸣叫还带有一些不悦,但在文章最后作者为蝉辩护。

作者为什么为蝉辩护呢,因为它掘土四年,现在才能够穿起漂亮的衣服,长起可以与飞鸟匹敌的翅膀,沐浴在温暖的阳光中,蝉一个月阳光下的享乐,建立在前期四年黑暗的苦工之上,一个月与四年,何等悬殊的对比。在开头作者站在一般人的立场,称蝉鸣是不安静的,在结尾作者从蝉的角度称蝉鸣为来之不易的刹那欢愉,作者态度的转变,暗含了对蝉的赞美,甚至是敬佩。

做一个小结,本文在说明中灵活运用了多种表达方式,文中有的地方像是在讲故事,有连贯的情节妙趣横生,作者对蝉进行了具体的描绘,显得生动活泼,拟人手法的运用使得文章自然亲切,增强了可读性,此外文章的语言饱含情感,容易引发读者的共鸣,作者借助了这样的语言,为我们介绍了蝉丰富多彩的生命历程,一点点揭开了昆虫世界鲜为人知的一面,展现了自然的奇妙之趣,表达了自己对生命的理解与尊重。

同学们,蝉的学习已近尾声,我们来把整个学习过程回顾一下,本节课我们解决的核心问题是:本文的说明中心是什么?为了解答这个问题,我们依次考虑了以下问题:

一、文章围绕禅介绍了哪些内容?

二、作者是以怎样的顺序安排材料的?为什么这样安排?

三、这篇说明文的语言有怎样的特点?

今天的作业是:完成《义务教育教科书语文练习部分》第20课,同学们这节课就上到这里,我们下节课再见。

同学们好,这节课,我们学习法布尔的《蝉》。阅读文章前,让我们先学习本文的字词,读准字音,知道词语的意思,可以帮助我们更好的理解文章,这些字词,同学们都会读吗?

请同学们一起跟老师读一遍下列词语的意思,加深印象。

请同学们阅读课下注释①,本文选自《昆虫的故事》,现在一般译为《昆虫记》,教材中的名著导读为我们介绍了这本书。

这节课,我们要解决的核心问题是:“本文的说明中心是什么?”为了解答这个问题,我们要依此考虑一下问题:

1.文章为了蝉介绍了哪些内容?

2.作者是以怎样的顺序安排材料的,为什么这样安排?

3.这篇说明文的语言有怎样的特点?

《昆虫记》的原文由四个部分组成,教材节选了其中的两个部分:蝉的地穴,蝉的卵。下面请同学们迅速浏览课文,梳理蝉的生命历程。

先看第一部分介绍了哪些内容?第二到第七段,都在介绍蝉的地穴。这几段的内容,可以用“之所以……是因为……”的句式来梳理。请同学们阅读后,尝试分别概括。

阅读第二到第三段,地穴的地表部分有何特点呢?我们用“之所以……,是因为……”的句式来概括。

之所以地穴的洞口周围一点儿土都没有,是因为蝉的幼虫是从地下上来的,最后的工作才是开辟大门口。大多数掘地昆虫的窠外面总有一座土堆,而蝉的地穴洞口周围一点儿土都没有。

作者通过比较,介绍了蝉的地穴洞口与众不同,以及大多数掘地昆虫与蝉的幼虫不同的工作方法,从而解释了蝉地穴洞口这一特点的原因。

第四段开始介绍地下的部分:隧道。地穴的隧道有何特点呢?我们继续用“之所以……,是因为……”的句式来概括。

之所以地穴隧道的墙壁坚固,不会坍塌,是因为蝉的幼虫身子里藏有一种极黏的液体,可以用来做涂抹在隧道墙上的灰泥。

这段中作者将蝉的幼虫比做人,甚至是专业的技术人员。用“简直像”一词,强调两者极其相似。蝉使用和矿工、工程师一样的方法,使地穴隧道墙壁坚固,形象地揭示出蝉的幼虫聪明、能干,隐含了作者对其神奇本领的惊叹、赞美。

五六两段仍旧在介绍隧道,如何概括呢?阅读这两段的文字后,我们用同样的句式来概括。

“之所以蝉的幼虫要在穴道内做成一圈涂墁得很坚固的墙壁,顶上有薄盖,是因为隧道要适于随便地上下爬行,以便于知道外面的天气来决定离开洞穴的时间。外面有雨或风暴时,幼虫就溜到隧道底下,如果气候看起来很温暖,它就用爪击碎天花板,爬到地面上来。坚固的墙壁,是为了蝉的幼虫能够更好地生存。”

第四段介绍了蝉的幼虫是如何让隧道的墙壁如此坚固的?五六两段介绍了蝉的幼虫为什么要这样坚固的隧道?第七段又写了什么呢?

阅读后,我们可以知道,蝉的幼虫之所以在地面上出现的时候,身上有许多潮湿的泥点,是因为它在掘土的时候将身体内的汁液喷洒在泥土上,使泥土成为泥浆,墙壁更加柔软,再用它肥重的身体压上去,使烂泥挤进干土的罅隙。

到此做一个小结,第二到第七段呈现了蝉的幼虫建筑地穴的阶段,作者依次介绍了地穴洞口及隧道。在介绍时,作者都是先说明显性的外在特点,再进一步探究其内在奥秘。第八到第十一段都在介绍蝉幼虫脱壳的过程。阅读时,同学们可以尝试用“首先、其次、再次、最后”的句式简述幼虫脱壳的全过程。

首先,蝉来到地面,找到一处适当的地点爬上去,用前足的爪紧紧地把握住,丝毫不动。

其次,蝉外层的皮从背上裂开,头、吸管、前腿、后腿和折着的翅膀依次从外皮里出来。

再次,蝉用一种奇怪的体操动作,使尾部从壳中脱离出来。

最后,蝉用前爪挂在已脱下的壳上,直至蝉皮变成棕色,才扔下它的皮飞去,整个过程需要三个半小时。这个部分大体是按时间顺序介绍的。我们再看蝉的卵。

第1、2段介绍蝉如何产卵:蝉在干的细树枝上,用胸部的尖利工具刺孔,并在孔内产卵,每个狭窄的斜下去的孔径内约生十个卵,一根树枝上常常刺出三四十个孔,生卵总数约为三四百个。

作者用了列数字的说明方法,具体的说明了蝉产卵的数量多,以及所产之卵分布相对均匀。

第3到6段解释了蝉大量产卵的原因。第3段作者说:蝉之所以产这许多卵,是为了防御某种特别的危险,危险来自一种极小的蚋。

在4、5两段中,作者进一步介绍了与蝉相比,蚋是一种极小的昆虫,在身体下面近中部处也有刺穿工具。待蝉产好卵后,蚋在蝉卵上刺一个孔,把自己的卵放进去,每个小孔内有一个蚋卵,成熟很快,以蝉卵为食。

第6段作者写了蝉虽然能看见蚋,但它既不防止蚋破坏蝉卵,也不将蚋卵压碎。这个部分作者也是先介绍蝉产卵的显性特点,并进而探究其背后的奥秘。

第7到第13段写的是:蝉卵从孵化到幼虫的阶段。这个部分采用了时间顺序来介绍,请同学们阅读时关注表示时间变化的词语,圈划出相关的语句后,尝试概括这几段的内容。

我们可以分别圈划出这些词语“开始,一到口外,不久,最后,几分钟以后”借助这些词语可将这部分内容概括为:

开始时,产卵像极小的鱼。鱼型幼虫移到孔外,皮即刻脱去,形成一种线,幼虫靠它附在树枝上进行各种活动。不久,它借助脱去的皮,形成的线摇荡落地并立刻寻觅软土藏身。最后,它找到适当的地点,用前足的勾扒掘地面并藏入掘好的土穴中后,就不再出现了。

小结一下,文章共有两个部分,第一部分写了蝉建筑地学和幼虫脱壳两个阶段,这部分内容大体是按照由地面到地下,再到地面的空间顺序介绍的。第二部分写了雌蝉产卵,产卵孵化和幼虫掘穴三个阶段,这部分大体是按照时间顺序介绍的。

阅读了文章后,我们可以了解蝉的生命历程,大体应该是:雌蝉产卵、蝉卵孵化、幼虫掘穴、建筑地穴、幼虫脱壳,最后变为成年强壮的蝉在阳光中歌唱。

按一般说明文的写作顺序,介绍一种昆虫时,会根据其生长过程来写,然而这篇文章却打破常规,先写蝉的地穴,再写蝉的卵。作者为什么这样安排材料的顺序呢?

文中作者说:“不过在它来到地面以前,地下生活所经过的时间我们是知道的,大概是四年。以后在阳光中的歌唱只有五星期。”由此可见,蝉一生中绝大部分时间是在地下活动。作者先写蝉的地下生活,有利于突出蝉四年黑暗中的“苦工”这一特点。

其次,蝉的歌与其他昆虫不同,其幼虫建筑地穴过程充满趣味,又因为其研究难度高,蝉的这个阶段又最不为人所知,所以从蝉的地穴写起,揭示动物世界不为人知的一面,展现了自然界的奇妙之趣,有助于激发读者的阅读兴趣。

本文不像一般的说明文那样平实,而是说明中有叙述,有描写还有抒情、议论,整篇文章生动活泼。下面我们来分析本文的语言。

作者在蝉的卵中说:我经过多次的观察才知道这种危险是什么。作者写这样一篇文章,经过了长时间的观察。此外,在蝉的地穴第十一段作者说:假定他在早晨九点钟占据了树枝,大概要到12点半才扔下他的皮飞去。这样的假设同样建立在长时间观察的基础上。这就是科学工作,艰辛却不乏乐趣。

以蝉的地穴这一节中,作者说:

在《蝉的卵》中也有这样的阐述。作者以第一人称的口吻,讲述了细致观察的过程和结果,读起来在蝉的卵中也有类似的表述,读起来像是一篇小故事。我们随着作者观察的逐渐深入不断有新奇有趣的发现。

本文除了说明以外,作者运用了多种表达方式,前面分析了记叙下面再看描写。

这是蝉的卵的第8段:鱼形幼虫一到孔外,皮即可脱去。但脱下的皮自动形成一种线,幼虫靠它能够附着在树枝上。幼虫落地之前,就在这里行日光浴,踢踢腿,试试筋力,有时却又懒洋洋地在绳端摇摆着。

作者用了一系动作,拟人化地写出了蝉在树枝上的活动,就好像在写一个新出生的婴儿一般,活泼的文字中洋溢着生命的喜悦。文中还有不少说情议论性的文字,这是蝉的卵的第五段。

蜹破坏蝉卵并放入自己的卵,对蜹而言,本是非常自然的谋求生存的手段,但作者却站在蝉的立场上,将蜹的这一行为称为掠夺,而被掠夺的蝉则是倒霉的,作者毫不掩饰自己对蝉的同情,感慨道这真是蝉家族的大灾祸。对于蜹,作者也毫不掩饰自己的厌恶,说大怪物只需一踏就可压扁他们,对于蜹的异常镇静,作者十分惊讶,为蝉鸣不平。

再看蝉的卵的第六段,这一段作者将雌蝉称为母亲,可怜做母亲的对此一无所知。这一句直接抒发了对禅的同情,然而它仍然无动于衷,让自己牺牲,这是作者出于爱,对蝉面临威胁而不作为的哀叹,不过它竟不能改变它的本能,来拯救它的家族,作者对这小小生命满怀悲悯。

在蝉的地穴的第一段,作者因门外充斥着蝉喧嚣的鸣叫声,而称其是门外的统治者,作者说有了它的统治,这里无论怎样都是不安静的,在未深入了解蝉之前,作者对蝉的鸣叫还带有一些不悦,但在文章最后作者为蝉辩护。

作者为什么为蝉辩护呢,因为它掘土四年,现在才能够穿起漂亮的衣服,长起可以与飞鸟匹敌的翅膀,沐浴在温暖的阳光中,蝉一个月阳光下的享乐,建立在前期四年黑暗的苦工之上,一个月与四年,何等悬殊的对比。在开头作者站在一般人的立场,称蝉鸣是不安静的,在结尾作者从蝉的角度称蝉鸣为来之不易的刹那欢愉,作者态度的转变,暗含了对蝉的赞美,甚至是敬佩。

做一个小结,本文在说明中灵活运用了多种表达方式,文中有的地方像是在讲故事,有连贯的情节妙趣横生,作者对蝉进行了具体的描绘,显得生动活泼,拟人手法的运用使得文章自然亲切,增强了可读性,此外文章的语言饱含情感,容易引发读者的共鸣,作者借助了这样的语言,为我们介绍了蝉丰富多彩的生命历程,一点点揭开了昆虫世界鲜为人知的一面,展现了自然的奇妙之趣,表达了自己对生命的理解与尊重。

同学们,蝉的学习已近尾声,我们来把整个学习过程回顾一下,本节课我们解决的核心问题是:本文的说明中心是什么?为了解答这个问题,我们依次考虑了以下问题:

一、文章围绕禅介绍了哪些内容?

二、作者是以怎样的顺序安排材料的?为什么这样安排?

三、这篇说明文的语言有怎样的特点?

今天的作业是:完成《义务教育教科书语文练习部分》第20课,同学们这节课就上到这里,我们下节课再见。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 消息二则

- 2 首届诺贝尔奖颁发

- 3 “飞天”凌空——跳水姑娘吕伟夺魁记

- 4 一着惊海天——目击我国航母舰载战斗机首架次成功着舰

- 5 国行公祭,为佑世界和平

- 任务二 新闻采访

- 任务三 新闻写作

- 口语交际 讲述

- 第二单元

- 6 藤野先生

- 7 回忆我的母亲

- 8* 列夫·托尔斯泰

- 9* 美丽的颜色

- 写作 学写传记

- 第三单元

- 10 三峡

- 11 短文二篇

- 12* 与朱元思书

- 13 唐诗五首

- 写作 学习描写景物

- 名著导读 《红星照耀中国》:纪实作品的阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 14 背影

- 15 白杨礼赞

- 16* 散文二篇

- 17* 昆明的雨

- 写作 语言要连贯

- 第五单元

- 18 中国石拱桥

- 19 苏州园林

- 20* 蝉

- 21* 梦回繁华

- 写作 说明事物要抓住特征

- 口语交际 复述与转述

- 名著导读 《昆虫记》:科普作品的阅读

- 第六单元

- 22 《孟子》三章

- 23 愚公移山

- 24* 周亚夫军细柳

- 25 诗词五首

- 写作 表达要得体

- 课外古诗词诵读