部编版语文八年级上学期第六单元学情评估试题(含答案)

文档属性

| 名称 | 部编版语文八年级上学期第六单元学情评估试题(含答案) |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 224.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-06-18 18:51:53 | ||

图片预览

文档简介

第六单元学情评估

一、积累与运用(共21分)

1.阅读下面的语段,回答问题。(4分)

从年头到年尾,农田、企业、社区、学校、医院、军营、科研院所……大家忙了一整年,付出了,奉献了,也收获了。在飞逝的时光里,我们看到的、感悟到的中国,是一个坚韧不拔、欣欣向荣的中国。这里有可亲可敬的人民,有日新月异的发展,有________续传承的事业……新年的钟声即将敲响。我们的三位航天员正在浩________太空“出差”,海外同胞仍在辛勤耕耘,使领馆、中资企业等海外派驻人员和广大留学生仍在勇________坚守,无数追梦人还在奋斗奉献。大家辛苦了,我向大家致以诚挚的新年问候!

(1)依次给语段中加点的字注音,全都正确的一项是( )

A.rěn zhì B.rèn chì

C.rèn zhì D.rěn chì

(2)在语段横线处依次填入汉字,全部正确的一项是( )

A.庚 瀚 逸 B.庚 翰 逸

C.赓 翰 毅 D.赓 瀚 毅

2.补写句子,完成诗词古文积累卡。(8分)

博闻强记 ①________________,恨别鸟惊心。(杜甫《春望》)②争渡,争渡,__________________。(李清照《如梦令》)③域民不以封疆之界,________________,威天下不以兵革之利。(《得道多助,失道寡助》)

④________________,似曾相识燕归来。________________。(晏殊《浣溪沙》)

修身明志 ⑤陶渊明用“______________,悠然见南山”[《饮酒》(其五)]抒发了自己弃官归隐后悠然自得的闲适之情。

⑥誓死报国,忠心可鉴!李贺在《雁门太守行》中写道:________________,________________。

3.下列文学文化常识说法不正确的一项是( )(3分)

A.“指通豫南,达于汉阴”中的“汉阴”是指汉水南岸。

B.“蓬舟吹取三山去”中的“三山”是指神话中说的神仙所居住的三座山,即蓬莱、方丈、瀛洲。

C.文学史上的“大李杜”指李商隐和杜牧,“小李杜”指李白、杜甫。

D.古时男子二十岁举行加冠(束发带帽)仪式,表示已经成人。后人常用“冠”或“加冠”表示男子年龄二十岁。

4.针对气候变化和环境保护问题,八年级(2)班各学习小组开展了综合性学习活动,请你参与活动并回答问题。(6分)

(1)请阅读下面两则文本,用一句话概括你从中得出的结论。(20 字左右)(2分)

【文本一】中美两国特使于2021年4月15至16日在上海举行会谈,发表《中美应对气候危机联合声明》。该声明表示,中美将在联合国气候公约第26次缔约方大会前及其后,继续讨论21世纪20年代的具体减排行动,旨在使与巴黎协定相符的温升限制目标可以实现。包括:(一)工业和电力领域脱碳的政策、措施与技术,包括通过循环经济、储能和电网可靠性、 碳捕集利用和封存、绿色氢能;(二)增加部署可再生能源;(三)绿色和气候韧性农业;(四)节能建筑;(五)绿色低碳交通;(六)关于甲烷等非二氧化碳温室气体排放合作;(七)关于国际航空和航海活动排放合作;(八)其他近期政策和措施,包括减少煤、油、气排放。

【文本二】2021 年4月22日晚,应美国总统拜登邀请,国家主席习近平在北京以视频方式出席领导人气候峰会,并发表题为《共同构建人与自然生命共同体》的重要讲话。

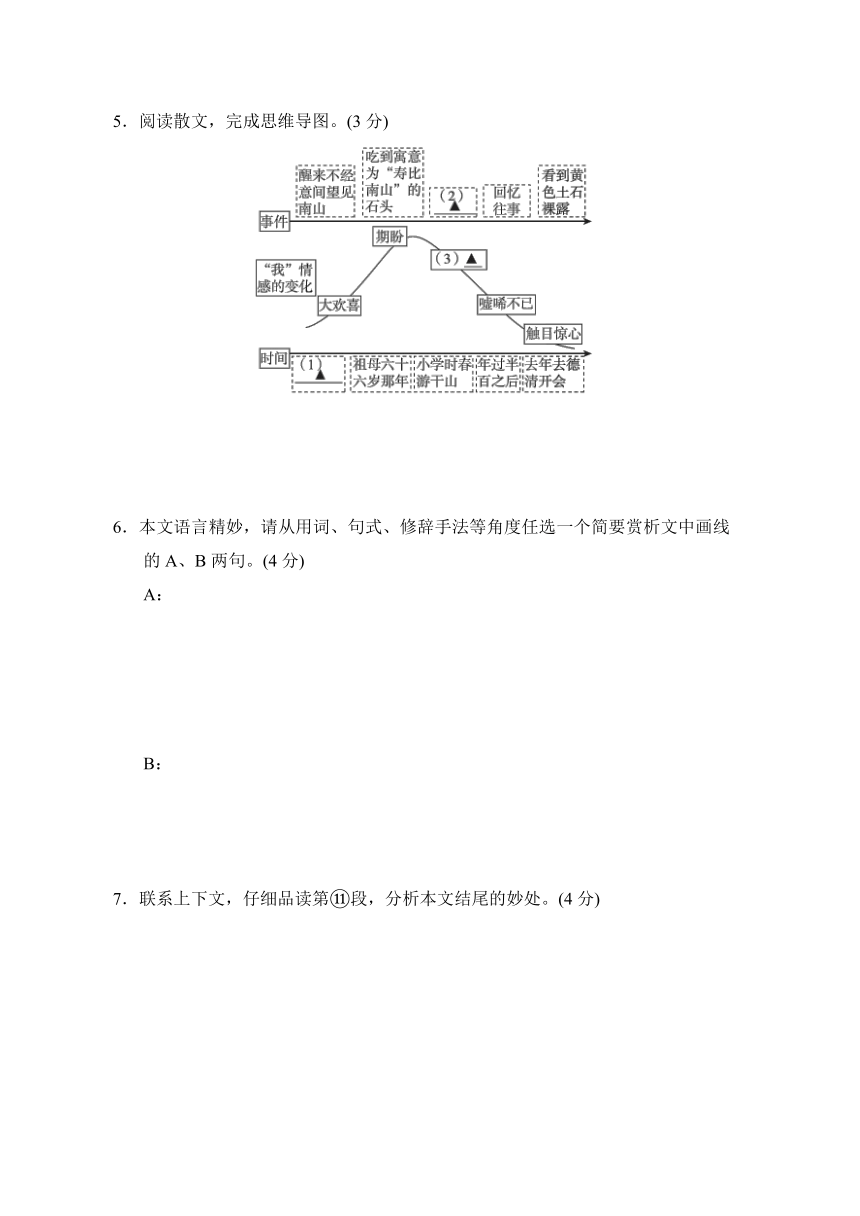

(2)请介绍下面漫画的画面内容,并揭示其寓意。(介绍时注意要素齐全,顺序合理,60字左右)(4分)

二、阅读与鉴赏(共34分)

(一)文学性文本阅读。(15分)

我的南山

普溪钓叟

①陶渊明的南山是庐山,王维的南山是终南山……我的南山是干山。

②乡下房子朝南,山在吾乡之南,照理是时时处处可以望见南山的,正所谓“开门见山”。然而,事实并非如此。山,是静默的存在,人的心灵若不能与之相契相应,便不能觉着它的有无。

③至今,我还记得第一次得见南山的情形。夏夜,闷热难耐,我便起身走出门去,仰面躺在篱笆边的水泥洗衣板上数星星,不觉恍然入眠。醒来天已大亮,世界清凉可爱。我站起身来,不经意间就望见那南山,心中便涌起难以言表的大欢喜。

④从此,南山便融入我的世界,眼中有山,心中亦有山。A.每至雷雨过后,碧空如洗,便会欣然南望。南山静默如太初,但颜色分外凝重清晰,面目可亲。南山是三座玲珑小山的组合:东山长,西山高,中间矮又小。在我的想象里,那是两个大人护着小孩玩咧。从祖母的口里,我知道了那三座山在德清界里,东面的叫龙山,西面的叫凤山,中间的叫干山。

⑤祖母六十六岁那年,姑姑捎来一块肉。好大一块肉,它雍容端庄地坐在大罗碗里,还高出一截来。肉皮和肥肉被精心地切成方块状,整整六十六块。这肉名义上是给祖母吃的,但很大程度上饱了她孙子孙女的口福。到最后只剩汤了,我拿筷子往汤底探寻,终于搛到极小的一块。放进嘴里一咬,才知只是块骨头,但绝不是普通的骨头,它圆融融,滑塌塌,坚硬如铁。吐到桌面上,却是一块石头。这是怎么回事呢?母亲的解释让我茅塞顿开。家乡的风俗是肉碗里放块小石头,以石头代山,取“寿比南山”之意,祝愿长辈健康长寿。经了这事,我看南山时,心底里每每会生出一分温情,当然还有一分亲近南山的期盼。

⑥后来在梦里无端地出现这样的情形:港面开阔,河水清澈,菱蔓挨挨挤挤,密密的枝叶间有白色菱花绽放,星星点点。祖母把舵,我扳桨,我们一路往南山……

⑦小学时春游干山,终于让我得偿所愿。春游队伍走出学校大门,前面红旗引路,浩浩荡荡,蜿蜒前行。山越来越近,两个多小时后,那一抹黛色终于变成具体可辨的乌青山石和青葱草木。然而一条大河横在了面前,让我们不能前进。于是只得就地休息,隔岸观山。

⑧终于见得载了一年级同学的水泥船停在干山溪对面了。小同学登上南岸后,船便回来渡我们过去。过了干山溪,旋即登山。大多数人选择登龙山或凤山,我不假思索选择上干山。干山海拔只有六七十米,比凤山低了一半。从没登过山的我,虽也很快登顶了,却已是腿酸脚软、气喘吁吁了。我坐在山石上歇息,发现山下的世界一下微缩了。河道纵横交织,村坊星罗棋布。干山溪贴山而流,蜿蜒西去。B.水面的船小似蚌壳,溪畔的塔细若笔杆。我极目北望,努力寻找韩家湾的所在,但终究徒劳无果。我想此刻祖母也许正抬头远望,但也定然看不见她坐在山巅的孙子。我大失所望,两只粽子落肚后,便歪在石头上恹恹欲睡了。不一会儿,哨声响起,便下山集结,渡河北归了。

⑨以后,亲近干山的机会就很多了。暑假跟着大人们到德清斫草,每次往南到达干山溪,然后往西、过东或上南。德清最多的是圩田,上得岸去,遍地是草,圩埂、田埂、水渠,蹲下来一路斫去,身后便留下一堆堆的草。不多时便一担一担地装进船里。

⑩然而,我不见南山久矣。外出读书,继而工作,终年为俗务所绊,不复有闲散从容之心。即便回家,也多半没有了悠然望南山的情致。年过半百之后,却时时忆起往事来,嘘唏不已。去年赴德清开会,回浔时特意取道干山,竟发现已然面目全非。龙山、凤山均已挖去大半,大片黄色土石裸露,令我触目惊心。应该不会再挖下去了吧,因为道旁已赫然竖起广告宣传牌——绿水青山就是金山银山。

唉,不知何时我能重归旧居,闲望南山?恍惚中,又是“丛丛菱叶随波起,朵朵菱花背日开”的水面,我们的小船在水面滑行。祖母把舵,我扳桨,我们一路往南山…… (有删改)

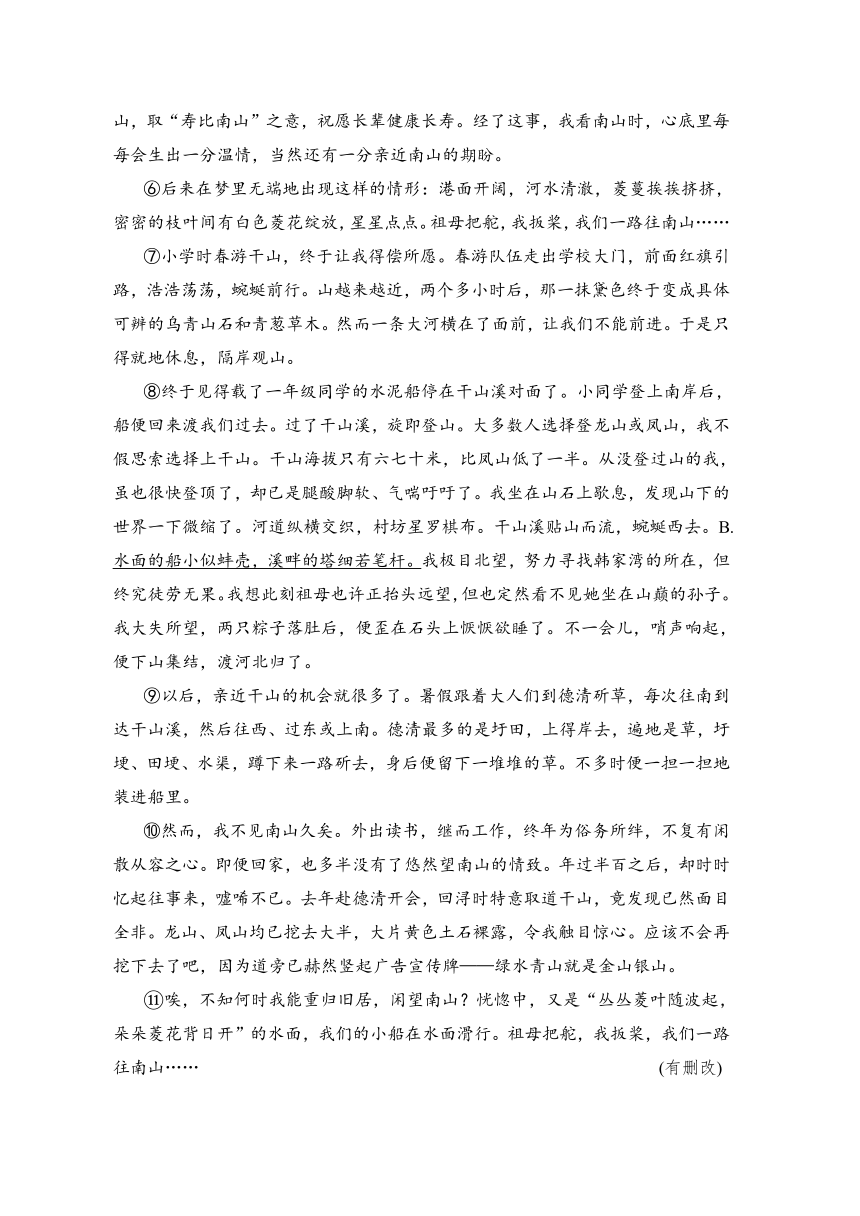

5.阅读散文,完成思维导图。(3分)

6.本文语言精妙,请从用词、句式、修辞手法等角度任选一个简要赏析文中画线的A、B两句。(4分)

A:

B:

7.联系上下文,仔细品读第 段,分析本文结尾的妙处。(4分)

8.请根据回忆性散文的文体特点,分析南山于“我”而言的特殊意义。(4分)

知识卡片:回忆性散文通常具有双重视角:一是过去的“我”(体验主体);二是现在的“我”(回忆主体)。

(二)说明性文本阅读。(15分)

【材料一】豫剧,又称河南梆子、河南高调等,是河南省的主要地方戏曲剧种,也是我国影响非常大的地方剧种之一。豫剧不仅流行于河南地区,还流行于河北、山东、山西等地。关于豫剧的起源众说纷纭,其中比较受世人认可的说法是豫剧起源于明末清初,是秦腔和梆子传入河南后,与当地的民歌、小调等本土音乐结合而形成的。

豫剧生命力很强。它不像京剧有那么多的老框老套,也不像昆曲那样高深古雅,它的全部特征个性,就在于它的不搭架子,不拘陈法。河南地处中原,五方杂居,便在客观上形成了豫剧兼收并蓄的特点。

【材料二】无论是着眼于豫剧的发展历史,还是着眼于豫剧与同时期其他剧种的比较,豫剧最突出、最本质、最有生命力的品格莫过于“担当”。

从具有强烈爱国主义精神的传统戏《穆桂英挂帅》《花木兰》,到近年的新编历史剧《程婴救孤》《苏武牧羊》;从1958年诞生的现代戏《朝阳沟》,到近年讴歌革命英烈与当代英雄的现代戏《铡刀下的红梅》《焦裕禄》……无论是传统戏、新编历史剧,还是现代戏,豫剧都很少去塑造人物喜怒哀乐的个人情感,而是让舞台人物的情感与忧国忧民共通,与伦理道德契合,突出地反映了心系苍生的担当精神。尤其是在推动社会进步和转型的关键期,豫剧更是担当起讴歌时风、引领世风、淳化民风的文化责任。

【材料三】如今豫剧在演唱方法上存在单一性的弊病,没有随时代的变迁和演员个人不同的声音特色演变出多样的演唱方法。许多豫剧的表演千篇一律,演员的演唱技巧雷同,戏曲内在的艺术感和丰富的情感没有展现出来,无法给观众留下深刻印象。

豫剧在戏曲艺术方面没有得到很好发展,还有一个重要的原因是作品守旧。随着社会的进步,人们的审美观念以及对艺术的鉴赏品位也在不断变化。经典的豫剧曲目在舞台上反复表演,观众就会失去兴趣。而且很多豫剧曲目没有融入现代艺术的内容和节奏,没有贴近现代生活,以致没有新意、与时代脱轨,不能满足新时期观众的审美和文化需求。

【材料四】见下表。

中学生对豫剧的了解与评价调查数据统计表

中学生观赏豫剧的渠道及占比 观看电视 通过网络 收听广播 到剧院观看

3% 73% 20% 4%

中学生认为豫剧需要改进的地方及占比 曲目内容 表现形式 演员服饰 舞台布景

26% 27% 23% 24%

9.根据以上材料,下列理解与判断不正确的两项是( )(4分)

A.豫剧是我国影响非常大的地方戏曲剧种之一,不仅流行于河南地区,还流行于河北、山东、山西等地。

B.豫剧起源于明末清初,是秦腔和梆子传入河南后,与当地的民歌、小调等本土音乐结合而形成的。

C.豫剧具有同时期其他剧种所不具备的品格——担当。无论是传统戏、新编历史剧,还是现代戏,豫剧都突出地反映了心系苍生的担当精神。

D.戏曲内在的艺术感和丰富的情感没有得以展现是豫剧难以给观众留下深刻印象的原因之一。

E.材料四的调查数据统计表显示,大多数中学生通过网络来观赏豫剧。

10.材料一第二段画线句主要运用了哪种说明方法?有什么作用?(4分)

11.材料三中加点的词语“许多”有什么表达效果?请简要分析。(3分)

12.当前,许多学校积极开展“豫剧进校园”活动,请结合材料谈谈看法。(4分)

(三)名著阅读。(任选一题作答)(4分)

13.《红星照耀中国》真实反映了中国共产党及红军筚路蓝缕的奋斗历程。请你从下列两项中任选其一,结合相关内容,说说中国共产党及红军在这样的危机中是如何生存、发展的。

①恶劣到极点的自然环境

②极度匮乏的物资供应

14.鲁迅评价《昆虫记》是“一部很有趣,也很有益的书”。请结合你的阅读体验,简述这本书“有趣”“有益”方面的特点。

三、古诗文阅读(共15分)

(一)阅读《生于忧患,死于安乐》,完成题目。(11分)

舜发于畎亩之中,傅说举于版筑之间,胶鬲举于鱼盐之中,管夷吾举于士,孙叔敖举于海,百里奚举于市。故天将降大任于是人也,必先苦其心志,劳其筋骨,饿其体肤,空乏其身,行拂乱其所为,所以动心忍性,曾益其所不能。

人恒过,然后能改;困于心,衡于虑,而后作;征于色,发于声,而后喻。入则无法家拂士,出则无敌国外患者,国恒亡。然后知生于忧患而死于安乐也。

15.下列句子中加点词意思相同的一项是( )(2分)

A.管夷吾举于士 入则无法家拂士

B.入则无法家拂士 行拂乱其所为

C.舜发于畎亩之中 征于色,发于声

D.行拂乱其所为 曾益其所不能

16.用现代汉语翻译文中画线句。(2分)

17.这篇文章的中心论点是:______________________。文章开头运用排比句式,列举历史上六个著名人物的事例,有力论证了__________________。(4分)

18.结合前文和下面两个链接材料,分条概括导致“国亡”的因素。(3分)

【链接材料一】故曰:城郭不完,兵甲不多,非国之灾也;田野不辟【注释】,货财不聚,非国之害也。上无礼,下无学,贼民兴,丧无日矣。

(节选自《孟子·离娄上》)

【注释】辟:开拓,开垦。

【链接材料二】宋昭公出亡,至于鄙,喟然叹曰:“吾知所以亡矣。吾朝臣千人,发政举事①,无不曰:‘吾君圣者!’侍御②数百人,被服以立,无不曰:‘吾君丽者!’内外不闻吾过,是以至此。”由宋君观之,人君之所以离国家失社稷者,谄谀者众也。故宋昭公亡而能悟,卒得反国云。

(节选自《新序》)

【注释】①发政举事:施政做事。②侍御:侍奉君王、贵族的人,这里指侍从、妃子。

(二)阅读《赤壁》,完成题目。(4分)

赤 壁

杜 牧

折戟沉沙铁未销,自将磨洗认前朝。

东风不与周郎便,铜雀春深锁二乔。

19.诗的前两句运用了借物起兴的写法,请你结合诗句具体内容分析借的什么“物”,“兴”的是什么。(2分)

20.“东风不与周郎便,铜雀春深锁二乔”蕴含着怎样的哲理?请简要概括。(2分)

四、写作(50分)

21.读下面的材料,然后作文。(50分)

瓷器易碎,难免出现破损,常让爱瓷之人痛心不已。锔瓷就是将已经破损的瓷器修复好,让曾经破损的瓷器展现出新的美感。锔瓷需要根据瓷器的年代、器型、破损部位等,设计不同样式的锔钉,对瓷器进行修补、装饰。镶入锔钉的瓷器变成另一种具有观赏性和艺术价值的工艺品,展现出一种新的美感。

读了上面的材料,你有什么联想或感悟?请任选角度,自定立意,自拟题目,写一篇文章。要求:①除诗歌外,文体不限,600字左右;②文中不出现真实姓名、校名、地名。

答案

一、1. (1)C (2)D

2. ①感时花溅泪

②惊起一滩鸥鹭

③固国不以山溪之险

④无可奈何花落去 小园香径独徘徊

⑤采菊东篱下

⑥报君黄金台上意 提携玉龙为君死

3. C

4. (1)示例:中美两国共同关注气候危机,并在一定程度上达成共识。(意思对即可)

(2)一辆新能源汽车正在马路上向前奔驰,两边的翅膀上分别写着“政策”和“扶持”。这体现了新能源汽车行业在国家政策的扶持下正在不断向前发展。

二、(一)5. (1)第一次见南山的夏夜

(2)在山顶北望,却没有找到韩家湾

(3)大失所望

6. 示例:A:“每至”“欣然”“静默如太初”这些词语的使用,增添了文章的古典韵味,而“碧空如洗”“面目可亲”等四字短语的使用,让文章更显雅致。

B:运用比喻的修辞手法,形象地写出“我”登顶后,看到的船变小、塔变细的画面,极具感染力,且句式对偶工整,使行文雅致。

7. 呼应了第⑥段的童年梦境,勾起对童年和祖母的回忆;与现实中面目全非的南山形成鲜明对比,表达了作者心中的惆怅;梦中再现此景,表达作者对美好自然的向往,对美好的童年和美好祖孙情的怀念;以梦境收束全文,给人留下无限想象的空间,余味悠长。

8. 示例:“我的南山”是“我”美好童年的一种象征。幼时,祖母肉碗里的那块石头有“寿比南山”的美好寓意,让“我”对南山生出无限温情;眺望南山,让“我”心生欢喜;外出的日子,“我”对南山充满牵挂,它便成为“我”心中的惦念;后来,亲见最爱的南山面目全非,心生无限凄凉,不知能否重见,有期待,也有无尽的惆怅。

(二)9. BC 点拨:根据材料一“关于豫剧的起源众说纷纭,其中比较受世人认可的说法是豫剧起源于明末清初,是秦腔和梆子传入河南后,与当地的民歌、小调等本土音乐结合而形成的”可知,“豫剧起源于明末清初,是秦腔和梆子传入河南后,与当地的民歌、小调等本土音乐结合而形成的”是比较受世人认可的说法,不是定论,故B错误;根据材料二第一段“无论是着眼于豫剧的发展历史,还是着眼于豫剧与同时期其他剧种的比较,豫剧最突出、最本质、最有生命力的品格莫过于‘担当’”可知,“担当”是豫剧“最突出、最本质、最有生命力的品格”,但材料中并没有提到同时期其他剧种不具备“担当”这种品格,故C错误。故选BC。

10. 作比较。更好地突出了豫剧的特征个性“不搭架子,不拘陈法”,给读者留下深刻印象,增强说明效果。

11. “许多”限制了范围,表明表演千篇一律、演员演唱技巧雷同、戏曲的艺术感和情感没有展现出来的豫剧数量很大,但并非全部,体现了说明文语言的准确性。

12. 示例:这种活动值得提倡。开展“豫剧进校园”活动有利于学生了解豫剧的发展史,增强对河南地方戏曲文化的了解,也有利于培养学生的担当精神。

(三)13. (1)示例:我选择①。过草地是红军长征途中的一段艰苦历程。沼泽地带经常大雨连绵不断,没有树木遮蔽,红军风餐露宿,几乎达到了人体所能承受的生存极限,许多人陷入沼泽之中牺牲。但红军最后还是战胜了恶劣的自然环境,他们靠的是坚定的信念、顽强的意志和团结互助的精神。

14. ①有趣:作者将昆虫的多彩生活与自己的人生感悟融为一体,用人性去看待昆虫,详细地描绘了各种昆虫的外部形态和生活习性,记录了各种昆虫的生活以及它们为种族繁衍所进行的斗争,十分有趣。②有益:《昆虫记》以其瑰丽丰富的内涵,唤起人们对万物、对科普的深刻省思,激发人们的科学探究兴趣。

三、(一)15. D 点拨:A项两个“士”的意思分别是“狱官”和“贤士”;B项两个“拂”的意思分别为“同‘弼’,辅佐”“违背”;C项两个“发”的意思分别是“兴起,指被任用”和“显露,流露”;D项两个“其”的意思均为“他”。

16. 在国内如果没有守法度的大臣和辅佐君王的贤士,在国外如果没有势力、地位相当的国家和外来的祸患,国家往往会灭亡。

17. 生于忧患,死于安乐 人才要在忧患中造就

18. ①内无贤臣,外无对手、外患。②统治者不施行仁政,官吏、百姓不遵守法规制度。③说谄媚话的人太多。

【链接材料一参考译文】所以说,城墙不坚固,兵器甲胄不够多,不是国家的灾难;田野尚未开垦,财富没有积聚,不是国家的祸害。在上的不讲礼,在下的没学问,作恶的百姓日益增多,国家的灭亡就没有几天了。

【链接材料二参考译文】宋昭公亡国后出逃到了边境,感叹道:“我知道亡国的原因了。我朝做官的上千人,施政做事,没有一个不说:‘我们君主圣明!’侍从、妃子数百人,披着衣服站立,没有一个不说:‘我们君王长得英俊!’朝内朝外都听不到说我的过错,因此到了这个地步。”在宋昭公看来,做君王的之所以离开国家失掉社稷,是因为说谄媚话的人太多。所以宋昭公逃出了国家后能够醒悟,最后得以返回国家。

(二)19. 诗的前两句借“折戟”起兴,引出后两句对于赤壁之战的议论,“兴”的是自己怀才不遇之情。

20. 蕴含了机遇造人的哲理。

四、21. 思路点拨:根据材料,我们可以得到以下几点启示:①犯错是难免的,关键要能改正;②纠错不只是改正,还应在纠错过程中有新的收获;③遇到问题要认真研究分析,创造性地克服困难,解决问题。 例文略。

一、积累与运用(共21分)

1.阅读下面的语段,回答问题。(4分)

从年头到年尾,农田、企业、社区、学校、医院、军营、科研院所……大家忙了一整年,付出了,奉献了,也收获了。在飞逝的时光里,我们看到的、感悟到的中国,是一个坚韧不拔、欣欣向荣的中国。这里有可亲可敬的人民,有日新月异的发展,有________续传承的事业……新年的钟声即将敲响。我们的三位航天员正在浩________太空“出差”,海外同胞仍在辛勤耕耘,使领馆、中资企业等海外派驻人员和广大留学生仍在勇________坚守,无数追梦人还在奋斗奉献。大家辛苦了,我向大家致以诚挚的新年问候!

(1)依次给语段中加点的字注音,全都正确的一项是( )

A.rěn zhì B.rèn chì

C.rèn zhì D.rěn chì

(2)在语段横线处依次填入汉字,全部正确的一项是( )

A.庚 瀚 逸 B.庚 翰 逸

C.赓 翰 毅 D.赓 瀚 毅

2.补写句子,完成诗词古文积累卡。(8分)

博闻强记 ①________________,恨别鸟惊心。(杜甫《春望》)②争渡,争渡,__________________。(李清照《如梦令》)③域民不以封疆之界,________________,威天下不以兵革之利。(《得道多助,失道寡助》)

④________________,似曾相识燕归来。________________。(晏殊《浣溪沙》)

修身明志 ⑤陶渊明用“______________,悠然见南山”[《饮酒》(其五)]抒发了自己弃官归隐后悠然自得的闲适之情。

⑥誓死报国,忠心可鉴!李贺在《雁门太守行》中写道:________________,________________。

3.下列文学文化常识说法不正确的一项是( )(3分)

A.“指通豫南,达于汉阴”中的“汉阴”是指汉水南岸。

B.“蓬舟吹取三山去”中的“三山”是指神话中说的神仙所居住的三座山,即蓬莱、方丈、瀛洲。

C.文学史上的“大李杜”指李商隐和杜牧,“小李杜”指李白、杜甫。

D.古时男子二十岁举行加冠(束发带帽)仪式,表示已经成人。后人常用“冠”或“加冠”表示男子年龄二十岁。

4.针对气候变化和环境保护问题,八年级(2)班各学习小组开展了综合性学习活动,请你参与活动并回答问题。(6分)

(1)请阅读下面两则文本,用一句话概括你从中得出的结论。(20 字左右)(2分)

【文本一】中美两国特使于2021年4月15至16日在上海举行会谈,发表《中美应对气候危机联合声明》。该声明表示,中美将在联合国气候公约第26次缔约方大会前及其后,继续讨论21世纪20年代的具体减排行动,旨在使与巴黎协定相符的温升限制目标可以实现。包括:(一)工业和电力领域脱碳的政策、措施与技术,包括通过循环经济、储能和电网可靠性、 碳捕集利用和封存、绿色氢能;(二)增加部署可再生能源;(三)绿色和气候韧性农业;(四)节能建筑;(五)绿色低碳交通;(六)关于甲烷等非二氧化碳温室气体排放合作;(七)关于国际航空和航海活动排放合作;(八)其他近期政策和措施,包括减少煤、油、气排放。

【文本二】2021 年4月22日晚,应美国总统拜登邀请,国家主席习近平在北京以视频方式出席领导人气候峰会,并发表题为《共同构建人与自然生命共同体》的重要讲话。

(2)请介绍下面漫画的画面内容,并揭示其寓意。(介绍时注意要素齐全,顺序合理,60字左右)(4分)

二、阅读与鉴赏(共34分)

(一)文学性文本阅读。(15分)

我的南山

普溪钓叟

①陶渊明的南山是庐山,王维的南山是终南山……我的南山是干山。

②乡下房子朝南,山在吾乡之南,照理是时时处处可以望见南山的,正所谓“开门见山”。然而,事实并非如此。山,是静默的存在,人的心灵若不能与之相契相应,便不能觉着它的有无。

③至今,我还记得第一次得见南山的情形。夏夜,闷热难耐,我便起身走出门去,仰面躺在篱笆边的水泥洗衣板上数星星,不觉恍然入眠。醒来天已大亮,世界清凉可爱。我站起身来,不经意间就望见那南山,心中便涌起难以言表的大欢喜。

④从此,南山便融入我的世界,眼中有山,心中亦有山。A.每至雷雨过后,碧空如洗,便会欣然南望。南山静默如太初,但颜色分外凝重清晰,面目可亲。南山是三座玲珑小山的组合:东山长,西山高,中间矮又小。在我的想象里,那是两个大人护着小孩玩咧。从祖母的口里,我知道了那三座山在德清界里,东面的叫龙山,西面的叫凤山,中间的叫干山。

⑤祖母六十六岁那年,姑姑捎来一块肉。好大一块肉,它雍容端庄地坐在大罗碗里,还高出一截来。肉皮和肥肉被精心地切成方块状,整整六十六块。这肉名义上是给祖母吃的,但很大程度上饱了她孙子孙女的口福。到最后只剩汤了,我拿筷子往汤底探寻,终于搛到极小的一块。放进嘴里一咬,才知只是块骨头,但绝不是普通的骨头,它圆融融,滑塌塌,坚硬如铁。吐到桌面上,却是一块石头。这是怎么回事呢?母亲的解释让我茅塞顿开。家乡的风俗是肉碗里放块小石头,以石头代山,取“寿比南山”之意,祝愿长辈健康长寿。经了这事,我看南山时,心底里每每会生出一分温情,当然还有一分亲近南山的期盼。

⑥后来在梦里无端地出现这样的情形:港面开阔,河水清澈,菱蔓挨挨挤挤,密密的枝叶间有白色菱花绽放,星星点点。祖母把舵,我扳桨,我们一路往南山……

⑦小学时春游干山,终于让我得偿所愿。春游队伍走出学校大门,前面红旗引路,浩浩荡荡,蜿蜒前行。山越来越近,两个多小时后,那一抹黛色终于变成具体可辨的乌青山石和青葱草木。然而一条大河横在了面前,让我们不能前进。于是只得就地休息,隔岸观山。

⑧终于见得载了一年级同学的水泥船停在干山溪对面了。小同学登上南岸后,船便回来渡我们过去。过了干山溪,旋即登山。大多数人选择登龙山或凤山,我不假思索选择上干山。干山海拔只有六七十米,比凤山低了一半。从没登过山的我,虽也很快登顶了,却已是腿酸脚软、气喘吁吁了。我坐在山石上歇息,发现山下的世界一下微缩了。河道纵横交织,村坊星罗棋布。干山溪贴山而流,蜿蜒西去。B.水面的船小似蚌壳,溪畔的塔细若笔杆。我极目北望,努力寻找韩家湾的所在,但终究徒劳无果。我想此刻祖母也许正抬头远望,但也定然看不见她坐在山巅的孙子。我大失所望,两只粽子落肚后,便歪在石头上恹恹欲睡了。不一会儿,哨声响起,便下山集结,渡河北归了。

⑨以后,亲近干山的机会就很多了。暑假跟着大人们到德清斫草,每次往南到达干山溪,然后往西、过东或上南。德清最多的是圩田,上得岸去,遍地是草,圩埂、田埂、水渠,蹲下来一路斫去,身后便留下一堆堆的草。不多时便一担一担地装进船里。

⑩然而,我不见南山久矣。外出读书,继而工作,终年为俗务所绊,不复有闲散从容之心。即便回家,也多半没有了悠然望南山的情致。年过半百之后,却时时忆起往事来,嘘唏不已。去年赴德清开会,回浔时特意取道干山,竟发现已然面目全非。龙山、凤山均已挖去大半,大片黄色土石裸露,令我触目惊心。应该不会再挖下去了吧,因为道旁已赫然竖起广告宣传牌——绿水青山就是金山银山。

唉,不知何时我能重归旧居,闲望南山?恍惚中,又是“丛丛菱叶随波起,朵朵菱花背日开”的水面,我们的小船在水面滑行。祖母把舵,我扳桨,我们一路往南山…… (有删改)

5.阅读散文,完成思维导图。(3分)

6.本文语言精妙,请从用词、句式、修辞手法等角度任选一个简要赏析文中画线的A、B两句。(4分)

A:

B:

7.联系上下文,仔细品读第 段,分析本文结尾的妙处。(4分)

8.请根据回忆性散文的文体特点,分析南山于“我”而言的特殊意义。(4分)

知识卡片:回忆性散文通常具有双重视角:一是过去的“我”(体验主体);二是现在的“我”(回忆主体)。

(二)说明性文本阅读。(15分)

【材料一】豫剧,又称河南梆子、河南高调等,是河南省的主要地方戏曲剧种,也是我国影响非常大的地方剧种之一。豫剧不仅流行于河南地区,还流行于河北、山东、山西等地。关于豫剧的起源众说纷纭,其中比较受世人认可的说法是豫剧起源于明末清初,是秦腔和梆子传入河南后,与当地的民歌、小调等本土音乐结合而形成的。

豫剧生命力很强。它不像京剧有那么多的老框老套,也不像昆曲那样高深古雅,它的全部特征个性,就在于它的不搭架子,不拘陈法。河南地处中原,五方杂居,便在客观上形成了豫剧兼收并蓄的特点。

【材料二】无论是着眼于豫剧的发展历史,还是着眼于豫剧与同时期其他剧种的比较,豫剧最突出、最本质、最有生命力的品格莫过于“担当”。

从具有强烈爱国主义精神的传统戏《穆桂英挂帅》《花木兰》,到近年的新编历史剧《程婴救孤》《苏武牧羊》;从1958年诞生的现代戏《朝阳沟》,到近年讴歌革命英烈与当代英雄的现代戏《铡刀下的红梅》《焦裕禄》……无论是传统戏、新编历史剧,还是现代戏,豫剧都很少去塑造人物喜怒哀乐的个人情感,而是让舞台人物的情感与忧国忧民共通,与伦理道德契合,突出地反映了心系苍生的担当精神。尤其是在推动社会进步和转型的关键期,豫剧更是担当起讴歌时风、引领世风、淳化民风的文化责任。

【材料三】如今豫剧在演唱方法上存在单一性的弊病,没有随时代的变迁和演员个人不同的声音特色演变出多样的演唱方法。许多豫剧的表演千篇一律,演员的演唱技巧雷同,戏曲内在的艺术感和丰富的情感没有展现出来,无法给观众留下深刻印象。

豫剧在戏曲艺术方面没有得到很好发展,还有一个重要的原因是作品守旧。随着社会的进步,人们的审美观念以及对艺术的鉴赏品位也在不断变化。经典的豫剧曲目在舞台上反复表演,观众就会失去兴趣。而且很多豫剧曲目没有融入现代艺术的内容和节奏,没有贴近现代生活,以致没有新意、与时代脱轨,不能满足新时期观众的审美和文化需求。

【材料四】见下表。

中学生对豫剧的了解与评价调查数据统计表

中学生观赏豫剧的渠道及占比 观看电视 通过网络 收听广播 到剧院观看

3% 73% 20% 4%

中学生认为豫剧需要改进的地方及占比 曲目内容 表现形式 演员服饰 舞台布景

26% 27% 23% 24%

9.根据以上材料,下列理解与判断不正确的两项是( )(4分)

A.豫剧是我国影响非常大的地方戏曲剧种之一,不仅流行于河南地区,还流行于河北、山东、山西等地。

B.豫剧起源于明末清初,是秦腔和梆子传入河南后,与当地的民歌、小调等本土音乐结合而形成的。

C.豫剧具有同时期其他剧种所不具备的品格——担当。无论是传统戏、新编历史剧,还是现代戏,豫剧都突出地反映了心系苍生的担当精神。

D.戏曲内在的艺术感和丰富的情感没有得以展现是豫剧难以给观众留下深刻印象的原因之一。

E.材料四的调查数据统计表显示,大多数中学生通过网络来观赏豫剧。

10.材料一第二段画线句主要运用了哪种说明方法?有什么作用?(4分)

11.材料三中加点的词语“许多”有什么表达效果?请简要分析。(3分)

12.当前,许多学校积极开展“豫剧进校园”活动,请结合材料谈谈看法。(4分)

(三)名著阅读。(任选一题作答)(4分)

13.《红星照耀中国》真实反映了中国共产党及红军筚路蓝缕的奋斗历程。请你从下列两项中任选其一,结合相关内容,说说中国共产党及红军在这样的危机中是如何生存、发展的。

①恶劣到极点的自然环境

②极度匮乏的物资供应

14.鲁迅评价《昆虫记》是“一部很有趣,也很有益的书”。请结合你的阅读体验,简述这本书“有趣”“有益”方面的特点。

三、古诗文阅读(共15分)

(一)阅读《生于忧患,死于安乐》,完成题目。(11分)

舜发于畎亩之中,傅说举于版筑之间,胶鬲举于鱼盐之中,管夷吾举于士,孙叔敖举于海,百里奚举于市。故天将降大任于是人也,必先苦其心志,劳其筋骨,饿其体肤,空乏其身,行拂乱其所为,所以动心忍性,曾益其所不能。

人恒过,然后能改;困于心,衡于虑,而后作;征于色,发于声,而后喻。入则无法家拂士,出则无敌国外患者,国恒亡。然后知生于忧患而死于安乐也。

15.下列句子中加点词意思相同的一项是( )(2分)

A.管夷吾举于士 入则无法家拂士

B.入则无法家拂士 行拂乱其所为

C.舜发于畎亩之中 征于色,发于声

D.行拂乱其所为 曾益其所不能

16.用现代汉语翻译文中画线句。(2分)

17.这篇文章的中心论点是:______________________。文章开头运用排比句式,列举历史上六个著名人物的事例,有力论证了__________________。(4分)

18.结合前文和下面两个链接材料,分条概括导致“国亡”的因素。(3分)

【链接材料一】故曰:城郭不完,兵甲不多,非国之灾也;田野不辟【注释】,货财不聚,非国之害也。上无礼,下无学,贼民兴,丧无日矣。

(节选自《孟子·离娄上》)

【注释】辟:开拓,开垦。

【链接材料二】宋昭公出亡,至于鄙,喟然叹曰:“吾知所以亡矣。吾朝臣千人,发政举事①,无不曰:‘吾君圣者!’侍御②数百人,被服以立,无不曰:‘吾君丽者!’内外不闻吾过,是以至此。”由宋君观之,人君之所以离国家失社稷者,谄谀者众也。故宋昭公亡而能悟,卒得反国云。

(节选自《新序》)

【注释】①发政举事:施政做事。②侍御:侍奉君王、贵族的人,这里指侍从、妃子。

(二)阅读《赤壁》,完成题目。(4分)

赤 壁

杜 牧

折戟沉沙铁未销,自将磨洗认前朝。

东风不与周郎便,铜雀春深锁二乔。

19.诗的前两句运用了借物起兴的写法,请你结合诗句具体内容分析借的什么“物”,“兴”的是什么。(2分)

20.“东风不与周郎便,铜雀春深锁二乔”蕴含着怎样的哲理?请简要概括。(2分)

四、写作(50分)

21.读下面的材料,然后作文。(50分)

瓷器易碎,难免出现破损,常让爱瓷之人痛心不已。锔瓷就是将已经破损的瓷器修复好,让曾经破损的瓷器展现出新的美感。锔瓷需要根据瓷器的年代、器型、破损部位等,设计不同样式的锔钉,对瓷器进行修补、装饰。镶入锔钉的瓷器变成另一种具有观赏性和艺术价值的工艺品,展现出一种新的美感。

读了上面的材料,你有什么联想或感悟?请任选角度,自定立意,自拟题目,写一篇文章。要求:①除诗歌外,文体不限,600字左右;②文中不出现真实姓名、校名、地名。

答案

一、1. (1)C (2)D

2. ①感时花溅泪

②惊起一滩鸥鹭

③固国不以山溪之险

④无可奈何花落去 小园香径独徘徊

⑤采菊东篱下

⑥报君黄金台上意 提携玉龙为君死

3. C

4. (1)示例:中美两国共同关注气候危机,并在一定程度上达成共识。(意思对即可)

(2)一辆新能源汽车正在马路上向前奔驰,两边的翅膀上分别写着“政策”和“扶持”。这体现了新能源汽车行业在国家政策的扶持下正在不断向前发展。

二、(一)5. (1)第一次见南山的夏夜

(2)在山顶北望,却没有找到韩家湾

(3)大失所望

6. 示例:A:“每至”“欣然”“静默如太初”这些词语的使用,增添了文章的古典韵味,而“碧空如洗”“面目可亲”等四字短语的使用,让文章更显雅致。

B:运用比喻的修辞手法,形象地写出“我”登顶后,看到的船变小、塔变细的画面,极具感染力,且句式对偶工整,使行文雅致。

7. 呼应了第⑥段的童年梦境,勾起对童年和祖母的回忆;与现实中面目全非的南山形成鲜明对比,表达了作者心中的惆怅;梦中再现此景,表达作者对美好自然的向往,对美好的童年和美好祖孙情的怀念;以梦境收束全文,给人留下无限想象的空间,余味悠长。

8. 示例:“我的南山”是“我”美好童年的一种象征。幼时,祖母肉碗里的那块石头有“寿比南山”的美好寓意,让“我”对南山生出无限温情;眺望南山,让“我”心生欢喜;外出的日子,“我”对南山充满牵挂,它便成为“我”心中的惦念;后来,亲见最爱的南山面目全非,心生无限凄凉,不知能否重见,有期待,也有无尽的惆怅。

(二)9. BC 点拨:根据材料一“关于豫剧的起源众说纷纭,其中比较受世人认可的说法是豫剧起源于明末清初,是秦腔和梆子传入河南后,与当地的民歌、小调等本土音乐结合而形成的”可知,“豫剧起源于明末清初,是秦腔和梆子传入河南后,与当地的民歌、小调等本土音乐结合而形成的”是比较受世人认可的说法,不是定论,故B错误;根据材料二第一段“无论是着眼于豫剧的发展历史,还是着眼于豫剧与同时期其他剧种的比较,豫剧最突出、最本质、最有生命力的品格莫过于‘担当’”可知,“担当”是豫剧“最突出、最本质、最有生命力的品格”,但材料中并没有提到同时期其他剧种不具备“担当”这种品格,故C错误。故选BC。

10. 作比较。更好地突出了豫剧的特征个性“不搭架子,不拘陈法”,给读者留下深刻印象,增强说明效果。

11. “许多”限制了范围,表明表演千篇一律、演员演唱技巧雷同、戏曲的艺术感和情感没有展现出来的豫剧数量很大,但并非全部,体现了说明文语言的准确性。

12. 示例:这种活动值得提倡。开展“豫剧进校园”活动有利于学生了解豫剧的发展史,增强对河南地方戏曲文化的了解,也有利于培养学生的担当精神。

(三)13. (1)示例:我选择①。过草地是红军长征途中的一段艰苦历程。沼泽地带经常大雨连绵不断,没有树木遮蔽,红军风餐露宿,几乎达到了人体所能承受的生存极限,许多人陷入沼泽之中牺牲。但红军最后还是战胜了恶劣的自然环境,他们靠的是坚定的信念、顽强的意志和团结互助的精神。

14. ①有趣:作者将昆虫的多彩生活与自己的人生感悟融为一体,用人性去看待昆虫,详细地描绘了各种昆虫的外部形态和生活习性,记录了各种昆虫的生活以及它们为种族繁衍所进行的斗争,十分有趣。②有益:《昆虫记》以其瑰丽丰富的内涵,唤起人们对万物、对科普的深刻省思,激发人们的科学探究兴趣。

三、(一)15. D 点拨:A项两个“士”的意思分别是“狱官”和“贤士”;B项两个“拂”的意思分别为“同‘弼’,辅佐”“违背”;C项两个“发”的意思分别是“兴起,指被任用”和“显露,流露”;D项两个“其”的意思均为“他”。

16. 在国内如果没有守法度的大臣和辅佐君王的贤士,在国外如果没有势力、地位相当的国家和外来的祸患,国家往往会灭亡。

17. 生于忧患,死于安乐 人才要在忧患中造就

18. ①内无贤臣,外无对手、外患。②统治者不施行仁政,官吏、百姓不遵守法规制度。③说谄媚话的人太多。

【链接材料一参考译文】所以说,城墙不坚固,兵器甲胄不够多,不是国家的灾难;田野尚未开垦,财富没有积聚,不是国家的祸害。在上的不讲礼,在下的没学问,作恶的百姓日益增多,国家的灭亡就没有几天了。

【链接材料二参考译文】宋昭公亡国后出逃到了边境,感叹道:“我知道亡国的原因了。我朝做官的上千人,施政做事,没有一个不说:‘我们君主圣明!’侍从、妃子数百人,披着衣服站立,没有一个不说:‘我们君王长得英俊!’朝内朝外都听不到说我的过错,因此到了这个地步。”在宋昭公看来,做君王的之所以离开国家失掉社稷,是因为说谄媚话的人太多。所以宋昭公逃出了国家后能够醒悟,最后得以返回国家。

(二)19. 诗的前两句借“折戟”起兴,引出后两句对于赤壁之战的议论,“兴”的是自己怀才不遇之情。

20. 蕴含了机遇造人的哲理。

四、21. 思路点拨:根据材料,我们可以得到以下几点启示:①犯错是难免的,关键要能改正;②纠错不只是改正,还应在纠错过程中有新的收获;③遇到问题要认真研究分析,创造性地克服困难,解决问题。 例文略。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 消息二则

- 2 首届诺贝尔奖颁发

- 3 “飞天”凌空——跳水姑娘吕伟夺魁记

- 4 一着惊海天——目击我国航母舰载战斗机首架次成功着舰

- 5 国行公祭,为佑世界和平

- 任务二 新闻采访

- 任务三 新闻写作

- 口语交际 讲述

- 第二单元

- 6 藤野先生

- 7 回忆我的母亲

- 8* 列夫·托尔斯泰

- 9* 美丽的颜色

- 写作 学写传记

- 第三单元

- 10 三峡

- 11 短文二篇

- 12* 与朱元思书

- 13 唐诗五首

- 写作 学习描写景物

- 名著导读 《红星照耀中国》:纪实作品的阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 14 背影

- 15 白杨礼赞

- 16* 散文二篇

- 17* 昆明的雨

- 写作 语言要连贯

- 第五单元

- 18 中国石拱桥

- 19 苏州园林

- 20* 蝉

- 21* 梦回繁华

- 写作 说明事物要抓住特征

- 口语交际 复述与转述

- 名著导读 《昆虫记》:科普作品的阅读

- 第六单元

- 22 《孟子》三章

- 23 愚公移山

- 24* 周亚夫军细柳

- 25 诗词五首

- 写作 表达要得体

- 课外古诗词诵读