2022年初中生物济南版七年级下册实验探究、材料分析专项练习(word版,含解析)

文档属性

| 名称 | 2022年初中生物济南版七年级下册实验探究、材料分析专项练习(word版,含解析) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 156.7KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 济南版 | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2022-06-19 20:41:12 | ||

图片预览

文档简介

登录二一教育在线组卷平台 助您教考全无忧

2022年初中生物济南版七年级下册实验探究、材料分析专题练习

一、实验探究题(共4题)

1.(5分)某兴趣小组在探究“馒头在口腔中的变化”时,设计如下实验:

试管 加入物质 控制条件 检验方法

1号 馒头碎屑+2mL唾液 37℃水浴10分钟 加两滴碘液

2号 馒头碎屑+2mL清水 37℃水浴10分。 加两滴碘液

3号 馒头块+2mL唾液 37℃水浴10分钟 加两滴碘液

(1)(1分)小明做了观察唾液淀粉酶的消化作用实验时,实验试管和对照试管分别是 试管 试管。

(2)(1分)滴加碘液后充分振荡试管,发现 号试管不变蓝,发生该现象的原因是 。

(3)(1分)本实验用37℃水浴,是因为

2.(6分)某中学生物科技活动兴趣小组,在探究“口腔对淀粉的消化作用"时,进行了以下实验:

试管编号 1 2 3

馒头碎屑或块 碎屑适量 碎屑适量 馒头块适量

唾液有无 2mL唾液 A 2mL唾液

是否搅拌 充分搅拌 充分搅拌 不搅拌

保温 37°C水浴保温10分钟

加入碘液 2滴

请回答下列问题:

(1)(1分)为了证明“唾液对馒头有消化作用”,在2号试管的A处应加入 与1号试管起 作用。

(2)(1分)为了证明“牙齿的咀嚼,舌的搅拌”对馒头有消化作用,应选用 两只试管进行对照实验。

(3)(1分)实验结果是 号试管中的物质遇到碘液不变蓝,原因是 。

(4)(1分)有的同学提出“除了以上三个试管外,还要设置第四个试管,放入馒头块与清水不搅拌,其他处理均相同”。你认为第四个试管的设置 填(“有”或“无”)必要。

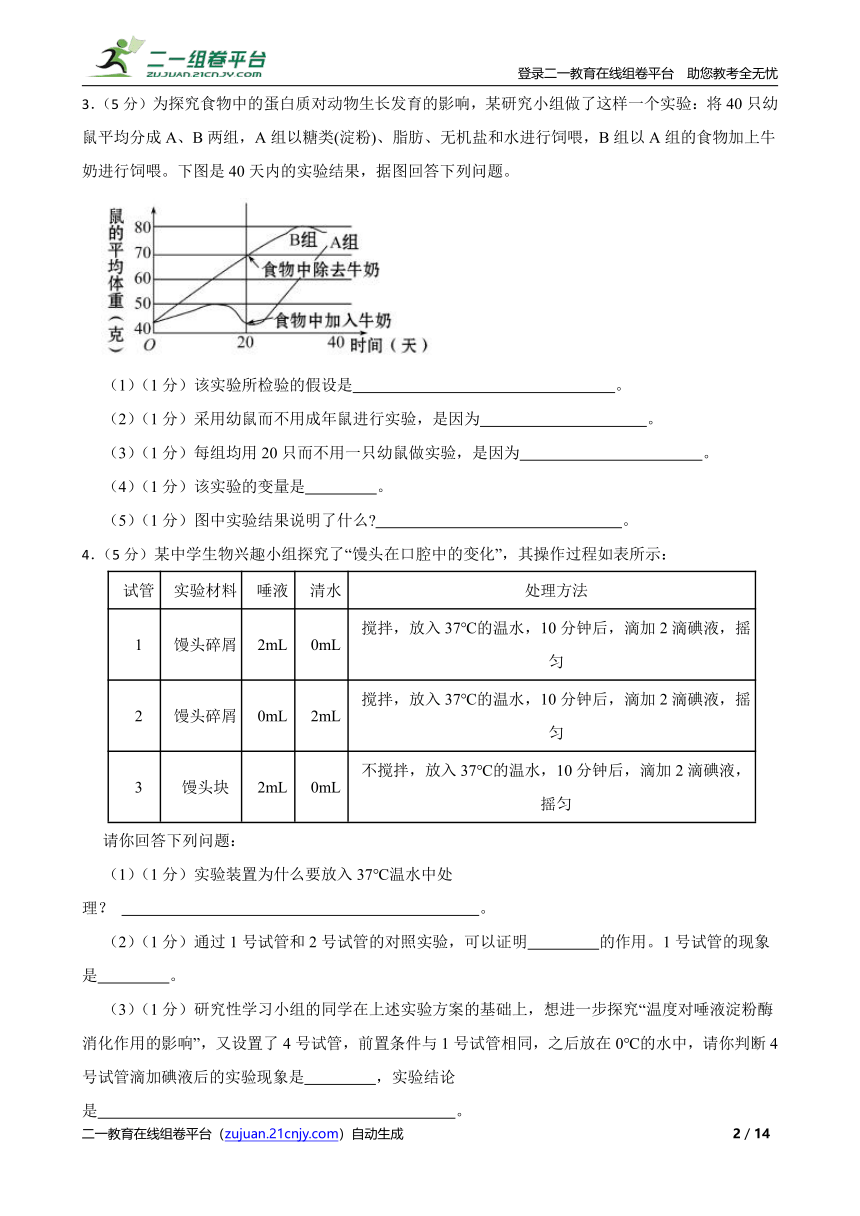

3.(5分)为探究食物中的蛋白质对动物生长发育的影响,某研究小组做了这样一个实验:将40只幼鼠平均分成A、B两组,A组以糖类(淀粉)、脂肪、无机盐和水进行饲喂,B组以A组的食物加上牛奶进行饲喂。下图是40天内的实验结果,据图回答下列问题。

(1)(1分)该实验所检验的假设是 。

(2)(1分)采用幼鼠而不用成年鼠进行实验,是因为 。

(3)(1分)每组均用20只而不用一只幼鼠做实验,是因为 。

(4)(1分)该实验的变量是 。

(5)(1分)图中实验结果说明了什么 。

4.(5分)某中学生物兴趣小组探究了“馒头在口腔中的变化”,其操作过程如表所示:

试管 实验材料 唾液 清水 处理方法

1 馒头碎屑 2mL 0mL 搅拌,放入37℃的温水,10分钟后,滴加2滴碘液,摇匀

2 馒头碎屑 0mL 2mL 搅拌,放入37℃的温水,10分钟后,滴加2滴碘液,摇匀

3 馒头块 2mL 0mL 不搅拌,放入37℃的温水,10分钟后,滴加2滴碘液,摇匀

请你回答下列问题:

(1)(1分)实验装置为什么要放入37℃温水中处理? 。

(2)(1分)通过1号试管和2号试管的对照实验,可以证明 的作用。1号试管的现象是 。

(3)(1分)研究性学习小组的同学在上述实验方案的基础上,想进一步探究“温度对唾液淀粉酶消化作用的影响”,又设置了4号试管,前置条件与1号试管相同,之后放在0℃的水中,请你判断4号试管滴加碘液后的实验现象是 ,实验结论是 。

二、资料分析题(共5题;)

5.(10分)请阅读以下材料,回答相关问题。

材料一:2021年7月28日是第11个“世界肝炎日”。病毒性肝炎主要有甲、乙、丙、丁、戊五种类型。其中,丙型肝炎(简称丙肝)是由丙肝病毒(HCV)感染引起的以肝脏发生病变为主的传染病。丙肝病毒主要通过血液、性接触和母婴三种途径传播。丙肝病毒浸入人体后会引起急、慢性肝脏炎症,甚至导致肝纤维化、肝硬化和肝癌的发生。目前尚未研发出有效预防丙肝的疫苗。

材料二:2020年,新型冠状病毒肺炎在全球大肆传播,新型冠状病毒是RNA病毒,通过呼吸道感染人体,让人产生发热、无力、干咳的症状。疫苗是应对疫情的有力武器,有助于全球早日构筑起免疫屏障。

(1)(1分)从传染病的角度看,丙肝病毒属于 。为预防丙肝病毒通过血液传播,注射时采用一次性注射器,这属于传染病预防揩施中的切断 。

(2)(1分)丙肝病毒不能独立生活,只能 (填“腐生”或“寄生”)在活细胞内。

(3)(1分)乙型肝炎是由乙型肝炎病毒感染引起的,已研发出疫苗。接种乙肝疫苗后,体内可产生相应的 ,该疫苗 (填“能”或“不能”)预防丙肝,这种免疫称 。

(4)(1分)新型冠状病毒的宿主是人类,因此分类上又称 病毒,它没有细胞结构,仅由蛋白质外壳和 的内核组成。

(5)(1分)新冠肺炎患者在静脉注射药物治疗时,药物随血液循环最先到达心脏4个腔中的 。原则上,抗生素 (填“能”或“不能”)用来治疗没有细菌合并感染的新冠肺炎。

6.(7分) 4人死亡,40多人感染,近2000人隔离,100多所学校停课…这是韩国截至6月5日下午的中东呼吸综合征(MERS)疫情数据。各项数字不断增加,在韩国民间引发一定程度的恐慌,一次性口罩销量猛增,一些人甚至谈“骆驼”色变。分析下列材料,回答问题:

材料一由于MERS病毒广泛见于骆驼体内,最初是因人接触骆驼而传染。为了安抚民众,韩国多家动物园一共“隔离”了17头骆驼。不过,首尔三省医院传染病专家姜哲仁(音译)说,MERS病毒尚不能借助空气传播,而只能通过密切接触传播,人们在公园、学校等人员密集场所感染的可能性非常低。

材料二某韩国患者5月21日在韩国境内出现不适,26日乘坐OZ723航班于12:50抵达我国香港,经深圳沙头角口岸入境抵达惠州,期间有78名密切接触者。

材料三记者6月5日从中国疾病预防控制中心获悉,中国疾控中心病毒病所与广东省及惠州市疾控中心合作,已完成我国首例输入性中东呼吸综合征病例的病毒全基因组序列测定。根据遗传学相关分析,初步推测该毒株最终可能来源于中东地区的沙特阿拉伯。

(1)(3分)请从传染病的角度把下列选项按病原体、传染源、传播途径、易感人群的顺序排列______。

A.5月26日乘坐OZ723航班乘客 B.触摸骆驼

C.韩国截中东呼吸综合征患者 D.MERS病毒

(2)(1分)在传染病预防措施中,韩国多家动物园“隔离”骆驼属于 ,购买一次性口罩是市民想通过 来预防MRS。

(3)(1分)MERS病毒的致病性是由 (蛋白质/遗传物质)控制的,疾控中心工作人员可从MERS病毒 (内部/外部)获得。

7.(4分)阅读资料,回答问题:

④2018年8月3日我国发生首例非洲猪瘟疫情,非洲猪瘟是由非洲猪瘟病毒(ASFV)引起的一种急性、热性、高度接触性动物传染病,发病率和病死率可高达100%。

②非洲猪瘟病毒主要经消化道、呼吸遒和血液等感染猪,并通过猪直接接触、物品间接接触和媒介传播等方式传播。

③目前国内外均没有非洲猪瘟疫苗,也无治疗药物,不能进行疫苗免疫和药物治疗。

④为做好非洲猪瘟防控工作,农业农村部制定出台了一系列防控政策措施,其中既包括封锁、扑杀、无害化处理、消毒等常规防控措施,也包括限制调运、禁止餐厨剩余物喂猪等针对非洲猪瘟传播特点的特殊防控要求。

(1)(1分)据资料①可知,非洲猪瘟的病原体是 。

(2)(1分)从预防传染病的一般措施来看,资料④中的“封锁、扑杀”属于 。

(3)(1分)从免疫角度看,资料③中的“非洲猪瘟疫苗”属于 (填“抗原”或“抗体”),若能够注射该疫苗,猪将获得 (填“特异性”或“非特异性”)免疫。

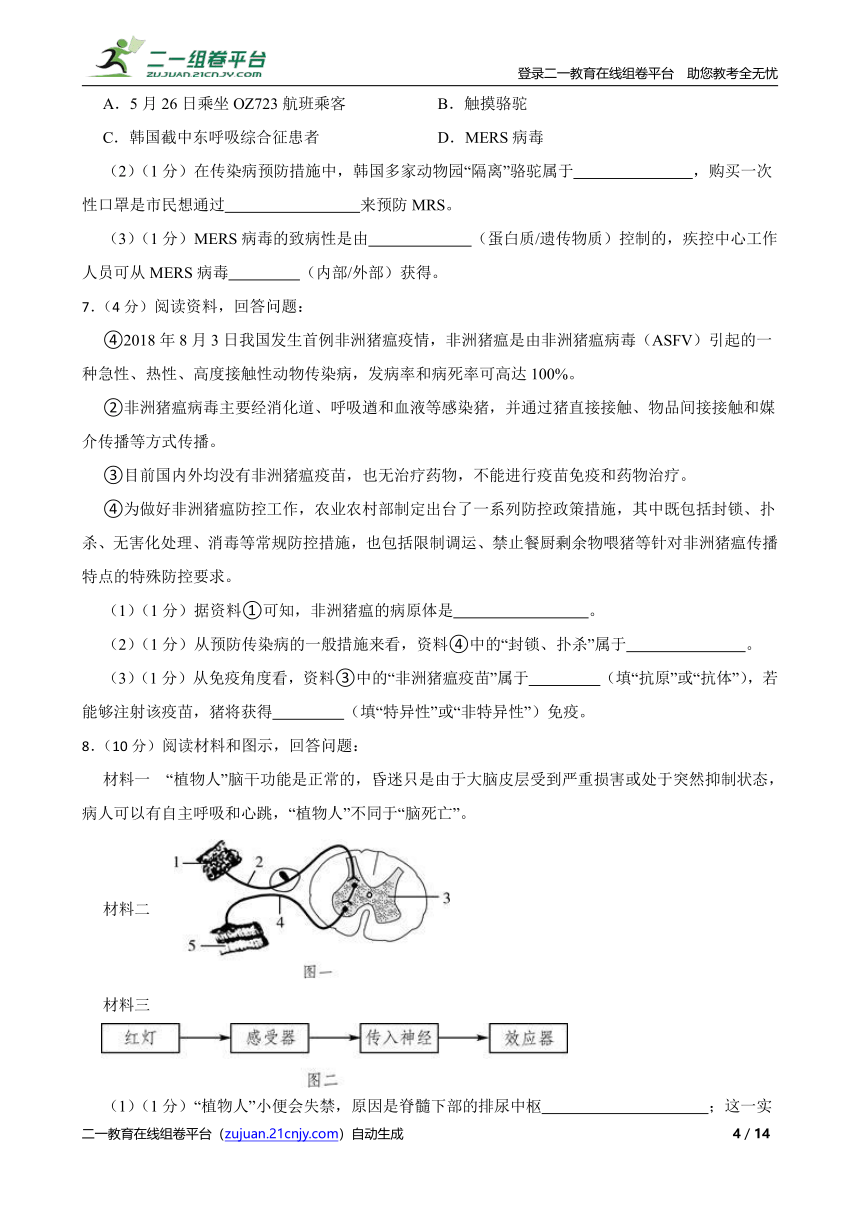

8.(10分)阅读材料和图示,回答问题:

材料一 “植物人”脑干功能是正常的,昏迷只是由于大脑皮层受到严重损害或处于突然抑制状态,病人可以有自主呼吸和心跳,“植物人”不同于“脑死亡”。

材料二

材料三

(1)(1分)“植物人”小便会失禁,原因是脊髓下部的排尿中枢 ;这一实例说明脊髓具有 功能。

(2)(1分) 是调节人体生理活动的最高级中枢,它可以调节全身各器官的活动。人类神经活动最突出的特征是能够对 的刺激建立条件反射。

(3)(1分)材料二为 模式图。

(4)(1分)在缩手反射中,当冲动传到[ ] 时,手即缩回(即屈肘)。屈肘时,手臂收缩的肌肉是 (选填“肱二头肌”或“肱三头肌”)。

(5)(1分)材料三为司机看见红灯停车的反射示意图。“红灯”的反射光进入司机眼球成像的先后顺序是 (填序号:①角膜、②晶状体、③视网膜、④瞳孔)。

(6)(1分)补充材料三所缺的两个反射结构依次是神经中枢和 。

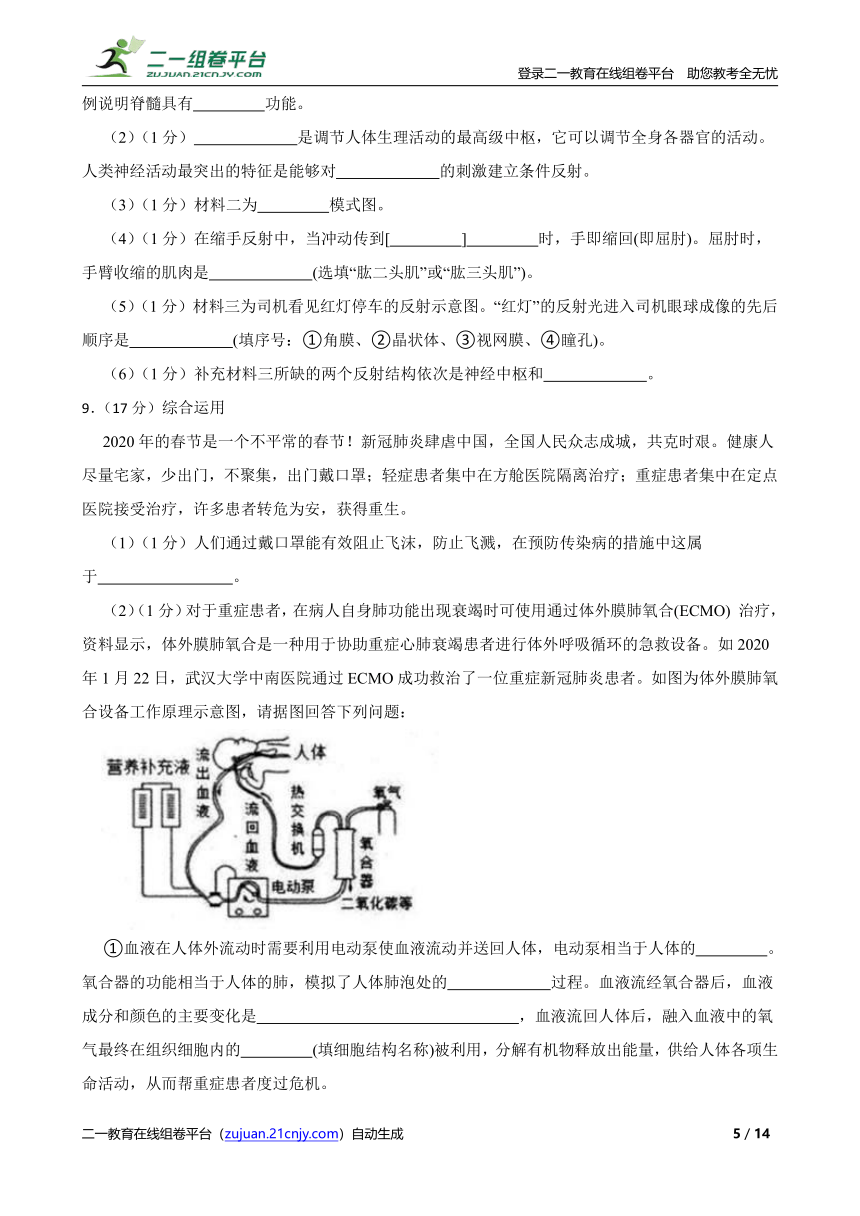

9.(17分)综合运用

2020年的春节是一个不平常的春节!新冠肺炎肆虐中国,全国人民众志成城,共克时艰。健康人尽量宅家,少出门,不聚集,出门戴口罩;轻症患者集中在方舱医院隔离治疗;重症患者集中在定点医院接受治疗,许多患者转危为安,获得重生。

(1)(1分)人们通过戴口罩能有效阻止飞沫,防止飞溅,在预防传染病的措施中这属于 。

(2)(1分)对于重症患者,在病人自身肺功能出现衰竭时可使用通过体外膜肺氧合(ECMO) 治疗,资料显示,体外膜肺氧合是一种用于协助重症心肺衰竭患者进行体外呼吸循环的急救设备。如2020年1月22日,武汉大学中南医院通过ECMO成功救治了一位重症新冠肺炎患者。如图为体外膜肺氧合设备工作原理示意图,请据图回答下列问题:

①血液在人体外流动时需要利用电动泵使血液流动并送回人体,电动泵相当于人体的 。氧合器的功能相当于人体的肺,模拟了人体肺泡处的 过程。血液流经氧合器后,血液成分和颜色的主要变化是 ,血液流回人体后,融入血液中的氧气最终在组织细胞内的 (填细胞结构名称)被利用,分解有机物释放出能量,供给人体各项生命活动,从而帮重症患者度过危机。

②对于新冠肺炎患者,医生也采用上肢静脉输液的方法进行药物治疗,血液中的药物要到达病灶首先必须经过心脏的哪一个腔? 。患者在“打吊瓶”过程中有时嘴里会感觉发苦,这是因为药物随血液循环到达舌上,刺激味觉感受器,使之产生兴奋并在 形成苦的感觉。

(3)(5分)对新冠肺炎患者,能否用抗生素来治疗,为什么?

(4)(5分)一直以来,作为预防传染病最有效,最经济、最便利的方式就是通过注射相应的疫苗,新冠肺炎疫苗的研发也在加速推进。新冠肺炎和流感有很多相似之处,那么注射流感疫苗是否能预防新冠肺炎?为什么?

答案解析部分

1.【答案】(1)1号;2号

(2)1;淀粉被唾液淀粉酶消化了

(3)37度是酶的催化作用最强

【知识点】探究发生在口腔内的消化

【解析】【解答】(1)根据题干所述,要观察唾液淀粉酶的消化作用,应选择1号和2号试管,1号试管和2号试管内都是加入了馒头碎屑,1号滴加的是2mL唾液,2号滴加的是2mL清水,变量为滴加的液体不同,即唾液。

(2)滴加碘液后充分振荡试管,发现1号不变蓝,因为1号试管滴加的是唾液,唾液中含有唾液淀粉酶,能消化淀粉为麦芽糖,淀粉不存在了,所以滴加碘液后不变蓝。

(3)根据题干所述,要观察唾液淀粉酶的消化作用,所以,实验中用37℃水浴,是为了模拟人体的温度,37℃是酶维持活性的最适宜温度,此时消化酶的催化作用最强。

故答案为:(1)1号、2号;(2)1;淀粉被唾液淀粉酶消化了;(3)37度是酶的催化作用最强.

【分析】此题考查淀粉在口腔内的变化实验,为基础题,在研究一种条件对研究对象的影响时,所进行的除了这种条件不同以外,其它条件都相同的实验,叫对照实验,所以,为研究唾液对淀粉的消化作用,该实验以唾液为变量设置了一组对照实验,淀粉有遇到碘液变蓝的特性,所以,加入了唾液的试管不会变蓝,淀粉被初步分解了。

2.【答案】(1)2mL清水;对照

(2)1、3

(3)1;淀粉被唾液淀粉酶分解成了麦芽糖

(4)无

【知识点】探究发生在口腔内的消化

【解析】【解答】(1)为了证明“唾液对馒头有消化作用”,应选择1号和2号试管,变量为唾液,1号试管加入了2mL唾液,在2号试管中也行该加入2mL清水,保证变量唯一,1号试管起对照作用。

(2)从表格中可以看出,1号试管加入了馒头碎屑,3号试管加入了馒头块,其他条件相同,所以,1号试管与3号试管可以形成对照实验,牙齿的咀嚼和舌的搅拌为变量。

(3)淀粉遇碘变蓝色,麦芽糖遇碘不会变蓝。实验结果是1号试管加入碘液后不变蓝,因为唾液中含有唾液淀粉酶,把淀粉初步消化成了麦芽糖,因此1号试管滴加碘液不变蓝。

(4)有的同学提出“除了以上三个试管外,还要设置第四个试管,放入馒头块与清水不搅拌,其他处理均相同”。我认为第四个试管的设置无必要,1号对照组加入的是馒头碎屑和2mL唾液,4号放入馒头块与清水不搅拌,有两个变量,不能形成对照实验。

故答案为:(1)2mL清水、对照;(2)1、3;(3)1、淀粉被唾液淀粉酶分解成了麦芽糖;(4)无。

【分析】此题考查“口腔对淀粉的消化作用"探究实验,比较简单,熟知:在探究实验中,要设置对照实验,控制唯一变量,在研究一种条件对研究对象的影响时,所进行的除了这种条件不同以外,其它条件都相同的实验,叫对照实验,经过处理的一组为实验组,没有处理过的为对照组;解答此题还要明确:淀粉遇碘变蓝色,麦芽糖遇碘不会变蓝,有淀粉存在时,滴加碘液才会变蓝。

3.【答案】(1)蛋白质对幼鼠的生长发育有影响

(2)幼鼠生长发育较快

(3)防止实验出现偶然性

(4)蛋白质

(5)蛋白质能促进幼鼠的生长发育

【知识点】糖类、脂肪、蛋白质的作用

【解析】【解答】(1)(4)由题意可知,实验中,A组与B组对照,除了B组中的食物比A组的食物多牛奶(牛奶中蛋白质含量高)这种条件不同之外,其他条件都相同。因此,该实验变量是蛋白质,实验的假设是:蛋白质对幼鼠的生长发育有影响。

(2)蛋白质是构成动物体细胞的基本物质,参与损伤细胞的修复和更新;为动物的生理活动提供能量。幼鼠处于生长发育期,在营养充沛的条件下,幼鼠生长发育较快,用幼鼠进行实验的效果明显。

(3)如果只用1只幼鼠做实验,结果具有很大的偶然性(一旦这只鼠发生意外,将使实验无法继续),不足以说明问题。增加幼鼠的数量每组均用20只,排除因偶然性引起的误差,使实验结果更可靠。

(5)分析坐标图可知,在前20天内,A组幼鼠的平均体重增加到50克后下降,B组幼鼠的平均体重呈直线上升趋势,增重至70克;第21天时,给A组幼鼠食物中加入牛奶,其平均体重持续增加,B组幼鼠的食物中除去牛奶,其平均体重增到80克后下降,由此说明了蛋白质能促进幼鼠的生长发育。

【分析】(1)探究过程一般先发现有价值的问题,然后做出正确的假设。根据自己已有的知识和生活经验对问题的答案作出假设.设计探究的方案,包括选择材料、设计方法步骤等.按照探究方案进行探究,得到结果,再分析所得的结果与假设是否相符,从而得出结论.并不是所有的问题都一次探究得到正确的结论.有时,由于探究的方法不够完善,也可能得出错误的结论.因此,在得出结论后,还需要对整个探究过程进行反思.

(2) 蛋白质主要与人体的生长发育以及细胞的修复和更新有重要关系,奶、蛋、鱼、肉等食物中蛋白质的含量丰富.

4.【答案】(1)37℃是唾液淀粉酶发挥催化作用最适宜的温度

(2)唾液;不变蓝

(3)变蓝;温度过低会影响唾液淀粉酶对淀粉的消化作用

【知识点】探究发生在口腔内的消化

【解析】【解答】(1)将实验装置放入37℃的温水中是模拟人体的正常体温,在此条件下,唾液中的唾液淀粉酶活力最强,将淀粉消化成麦芽糖。

(2)由表可知:1号试管模拟了唾液的分泌,牙齿的咀嚼和舌的搅拌;2号试管只模拟了牙齿的咀嚼和舌的搅拌;3号试管只模拟了唾液的分泌;1号试管和2号试管对照,实验变量是唾液的有无,2号试管为对照组,说明了唾液在馒头消化中的作用;淀粉遇碘变蓝色,1号试管遇碘不变蓝,原因是馒头碎屑里的淀粉在唾液淀粉酶的作用下分解为麦芽糖,因此滴加碘液不变蓝。2号试管遇碘变蓝,说明水对淀粉没有消化作用。

(3)该实验探究温度过低会影响唾液淀粉酶对淀粉的消化作用。所以设计实验时的唯一变量应是温度。酶的活性受温度的影响,在低温下,酶的活性低或丧失,淀粉不会被分解或分解不完全,滴加碘液后会变蓝。实验结论是温度过低会影响唾液淀粉酶对淀粉的消化作用。

【分析】在进行探究实验时,常常要设计对照,除了是变量外,其它条件均相同。人体的温度37℃, 是酶发挥催化作用最适宜的温度,温度过低会影响唾液淀粉酶对淀粉的消化作用。 为了使实验更加准确,要把淀粉放在37℃的环境下进行。淀粉有遇碘变蓝的特性,淀粉变蓝说明该消化液不能够消化淀粉,淀粉不变蓝说明该消化液能够消化淀粉。

5.【答案】(1)病原体;传播途径

(2)寄生

(3)抗体;不能;特异性免疫

(4)动物;遗传物质(或答RNA)

(5)右心房;不能

【知识点】血液循环的途径;病毒的种类;传染病及其病因;传染病的一般预防措施;计划免疫

【解析】【解答】(1)病原体是能引起人和动物传染病的微生物和寄生虫的统称。从传染病的角度来看,丙肝是由丙肝病毒引起的,因此丙肝病毒属于病原体。预防传染病的措施有控制传染源、切断传播途径、保护易感人群。注射时采用一次性注射器,是防止肝炎病毒通过注射器到达健康人群,故属于切断传播途径。

故答案为:病原体;传播途径。

(2)病毒的结构简单,没有细胞结构,由蛋白质外壳和内部的遗传物质组成,病毒不能独立生活,只能寄生在活细胞里。病毒一旦离开寄主细胞,通常会变成结晶体。

故答案为:寄生。

(3)疫苗是由病原体制成的,只不过经过处理之后,其毒性减少或失去了活性,但依然是病原体,进入人体后不会使人得病,但能刺激免疫细胞产生相应的抗体,因此,从免疫角度分析,疫苗是抗原。“给人体接种疫苗”后,该抗原会刺激淋巴细胞产生抵抗该抗原(乙肝病毒)的抗体。抗体具有特异性,故乙肝病毒的抗体只针对乙肝病毒起作用,对丙肝病毒不起作用,因此给人体注射疫苗在体内发生的免疫反应是特异性免疫。

故答案为:抗体;不能;特异性免疫。

(4)根据病毒寄生的细胞不同,可以将病毒分为三大类:专门寄生在人和动物细胞里的动物病毒,如流感病毒;专门寄生在植物细胞里的植物病毒,如烟草花叶病毒;专门寄生在细菌细胞内的细菌病毒,也叫噬菌体,如大肠杆菌噬菌体。新型冠状病毒的寄主是人类,因此分类上又称动物病毒。其结构简单,没有细胞结构,由蛋白质外壳和内部的遗传物质组成。

故答案为:动物;遗传物质(或RNA)。

(5)新型冠状病毒肺炎患者肺部感染严重,在静脉注射药物治疗时,药物到达肺部的途径为:上下腔静脉→右心房→右心室→肺动脉→肺部毛细血管网→肺部患处。所以,新型冠状病毒肺炎患者肺部感染严重,在静脉注射药物治疗时,药物在到达肺部前至少经过心脏1次,药物随血液循环最先到达心脏四个腔中的右心房。抗生素是由真菌产生的能够杀死某些致病细菌的物质。新冠肺炎是由新冠病毒引起的。故一般情况下,它不能用来治疗没有细菌合并感染的新冠肺炎。

故答案为:右心房;不能。

【分析】(1)传染病是指由病原体引起的,能够在人与人之间,人与动物之间传播的疾病,预防传染病的措施有控制传染源,切断传播途径、保护易感人群。

(2)引起淋巴细胞产生抗体的抗原物质就是抗原。抗原包括进入人体的微生物等病原体、异物、异体器官等。抗体是指抗原物质侵入人体后,刺激淋巴细胞产生的一种抵抗该抗原物质的特殊蛋白质,可与相应抗原发生特异性结合的免疫球蛋白。

6.【答案】(1)A;B;C;D

(2)控制传染源;切断传播途径

(3)遗传物质;内部

【知识点】病毒的结构和繁殖方式;传染病的基本环节;传染病的一般预防措施

【解析】【解答】解:(1)传染病流行需要同时具备传染源、传播途径和易感人群三个环节。其中传染源是指能够散播病原体的人或动物,如韩国患者等;传播途径是指病原体离开传播源到达健康人所经过的途径,如触摸骆驼;易感人群是指对某些传染病缺乏免疫力而容易感染该病的人群,如26日乘坐OZ723航班的乘客,MERS病毒属于病原体。可见正确顺序是DCBA。(2)预防传染病的措施包括:控制传染源、切断传播途径、保护易感人群,韩国多家动物园“隔离”骆驼属于控制传染源;购买一次性口罩是市民想通过切断传播途径来预防MERS; (3)病毒没有细胞结构,主要由内部的核酸和外部的蛋白质外壳组成。MERS病毒的致病性是由遗传物质控制的,疾控中心工作人员可从MERS病毒内部获得。

故答案为(1)DCBA;(2)控制传染源;切断传播途径;(3)遗传物质;内部

【分析】传染病是一种由病原体引起的,能在生物体之间传播的一种疾病,具有传染性和流行性等特点。传染病流行的三个基本环节为传染源、传播途径和易感人群。预防传染病的措施包括:控制传染源、切断传播途径、保护易感人群,据此答题。

7.【答案】(1)非洲猪瘟病毒

(2)控制传染源

(3)抗原;特异性

【知识点】传染病及其病因;传染病的一般预防措施;人体的非特异性免疫和特异性免疫

【解析】【解答】解:(1)据资料①非洲猪瘟是由非洲猪瘟病毒(ASFV)引起的一种急性、热性、高度接触性动物传染病,发病率和病死率可高达100%;可知,非洲猪瘟的病原体是非洲猪瘟病毒。(2)传染病流行的时候,只要切断传染病流行的三个环节中的任何一个环节,传染病就流行不起来;因此预防传染病的一般措施有控制传染源、切断传播途径、保护易感人群。“封锁、扑杀”属于控制传染源。(3)疫苗相当于抗原,接种到人体后,会刺激人体内的淋巴细胞产生抗体,从而对非洲猪瘟病毒起到免疫作用,而对其它的病原体不起作用,这种免疫属特异性免疫。

【分析】1、病原体指可造成人或动植物感染疾病的微生物(包括细菌、病毒、真菌)、寄生虫或其他媒介。

2、预防传染病的一般措施:

(1)控制传染源:“五早”(早发现、早诊断、早报告、早治疗、早隔离)、消灭病畜

(2)切断传播途径:搞好个人卫生和环境卫生、消灭传播媒介

(3)保护易感人群:预防接种、加强锻炼

3、人体的第三道免疫防线:免疫器官和免疫细胞,能够产生抗体,消灭抗原,是后天获得的,只针对某一特定的病原体或异物起作用,这种免疫叫特异性免疫。

引起人体产生抗体的物质叫做抗原,抗原可能是病原体,也可能是自身细胞或其他异物。 疫苗是由被杀死或减毒的病原体制成(属于抗原)。

8.【答案】(1)失去了大脑的控制;传导

(2)大脑皮层;语言文字

(3)反射弧

(4)5;效应器;肱二头肌

(5)①④②③

(6)传出神经

【知识点】神经系统的组成;视觉的形成;反射及其结构基础

【解析】【解答】(1)在脊髓的灰质里,有许多低级的神经中枢,可以完成一些基本的反射活动,如膝跳反射、排便反射、排尿反射等,脊髓里的神经中枢是受大脑控制的;“植物人”的大脑皮层受到严重损害或处于突然抑制状态,已不能控制脊髓内的神经中枢,因此“植物人”会出现大小便失禁的现象;在正常情况下,人不会出现大小便失禁,而在脊髓横断或大脑皮层受损的情况下,人就会出现大小便失禁,这说明脊髓除具有反射功能外,还能够将神经冲动传导给大脑皮层,即具有传导功能。

(2)大脑由两个大脑半球组成,大脑半球的表层是灰质,叫大脑皮层,大脑皮层是调节人体生理活动的最高级中枢,大脑皮层上比较重要的中枢有:躯体运动中枢、躯体感觉中枢、语言中枢、视觉中枢、听觉中枢;其中语言中枢是人类特有的中枢,人类可以建立由语言文字的刺激而形成的条件反射,这是人与动物的区别。

(3)人和动物通过神经系统对外界的和内部的各种刺激所作出的有规律的反应叫反射,反射的结构基础是反射弧;图1是反射弧模式图,图示中:1、2、3、4、5分别表示感受器、传入神经、神经中枢、传出神经、效应器。

(4)在缩手反射中,当神经冲动传导5效应器时,相应的肱二头肌收缩,引起屈肘,手即缩回。

(5)外界物体反射来的光线,经过角膜、房水,由瞳孔进入眼球内部,再经过晶状体和玻璃体的折射作用,在视网膜上能形成清晰的物像;因此“红灯”的反射光进入司机眼球成像的先后顺序是①④②③。

(6)神经冲动沿反射弧传导的一般途径是:感受器→传入神经→神经中枢→传出神经→效应器,因此材料三依次所缺的两个反射结构是神经中枢和传出神经。

【分析】反射弧包括感受器、传入神经、神经中抠、传出神经、效应器五部分.

①感受器:由传入神经末梢组成,能接受刺激产生兴奋.

②传入神经:又叫感觉神经,把外周的神经冲动传到神经中枢里.

③神经中枢:接受传入神经传来的信号后,产生神经冲动并传给传出神经.

④传出神经:又叫运动神经,把神经中枢产生的神经冲动传给效应器.

⑤效应器:由传出神经末梢和它控制的肌肉或腺体组成,接受传出神经传来的神经冲动,引起肌肉或腺体活动.

9.【答案】(1)切断传播途径

(2)心脏;气体交换;氧气增多、由暗红色变为鲜红色;线粒体;右心房;大脑皮层

(3)新冠肺炎是由病毒引起的,而抗生素主要抑制特定的细菌,抑制细菌的繁殖,但不能抑制病毒的繁殖,所以抗生素只能用来治疗由细菌导致的炎症,而不能治疗由病毒导致的新型冠状病毒肺炎。

(4)不能、注射流感疫苗后,刺激淋巴细胞产生抗体的免疫属于特异性免疫,即产生的抗体只针对特定的病原体起作用,对新冠肺炎病毒不起作用。

【知识点】血液循环的途径;肺泡与血液的气体交换;人体的非特异性免疫和特异性免疫;安全用药

【解析】【解答】(1)人们通过戴口罩能有效阻止飞沫,防止飞溅,在预防传染病的措施中这属于切断传播途径。

(2)根据题干所述,血液在人体外流动时需要利用电动泵使血液流动并送回人体,可见,电动泵相当于人体的心脏,为血液循环提供动力,氧合器的功能相当于人体的肺,模拟了人体肺泡处的气体交换的过程,根据图可知,血液流经氧合器后,氧气增加,颜色变成了鲜红色,血液进入人体后,氧气通过血液运送到组织细胞内,最终在线粒体上,参与氧化分解有机物,释放能量,供人体生命活动利用。

上肢静脉输液的方法进行治疗,药物经过血液循环后,先进入上腔静脉后再进入心脏的右心房,药物随着血液循环到达全身各处,药物随血液循环到达舌上时,刺激味觉感受器,产生神经冲动,神经冲动最后传达到大脑皮层,形成苦的感觉。

(3)新冠肺炎是由病毒引起的,而抗生素主要抑制特定的细菌,抑制细菌的繁殖,但不能抑制病毒的繁殖,所以抗生素只能用来治疗由细菌导致的炎症,而不能治疗由病毒导致的新型冠状病毒肺炎。

(4)注射流感疫苗后,刺激淋巴细胞产生抗体,这属于特异性免疫,产生的抗体只针对特定的病原体起作用,即流感疫苗刺激淋巴细胞产生的抗体只能对流感病毒起作用,对新冠肺炎病毒不起作用。

故答案为:(1)切断传播途径;(2)心脏、气体交换、氧气增多、由暗红色变为鲜红色、线粒体、右心房、大脑皮层;(3)新冠肺炎是由病毒引起的,而抗生素主要抑制特定的细菌,抑制细菌的繁殖,但不能抑制病毒的繁殖,所以抗生素只能用来治疗由细菌导致的炎症,而不能治疗由病毒导致的新型冠状病毒肺炎;(4)不能、注射流感疫苗后,刺激淋巴细胞产生抗体的免疫属于特异性免疫,即产生的抗体只针对特定的病原体起作用,对新冠肺炎病毒不起作用。

【分析】此题考查免疫与传染病,血液循环路径等基础知识,此部分内容为重点内容,解答此题需要需要熟记续页循环路径,明确:新冠肺炎属于呼吸道传染病,主要靠空气和飞沫传播,抗生素只抑制细菌的繁殖,对病毒不起作用,所以生病时,不能滥用药,要做到安全用药;血液循环路径可以按照以下记忆:

二一教育在线组卷平台(zujuan.21cnjy.com)自动生成 1 / 1

2022年初中生物济南版七年级下册实验探究、材料分析专题练习

一、实验探究题(共4题)

1.(5分)某兴趣小组在探究“馒头在口腔中的变化”时,设计如下实验:

试管 加入物质 控制条件 检验方法

1号 馒头碎屑+2mL唾液 37℃水浴10分钟 加两滴碘液

2号 馒头碎屑+2mL清水 37℃水浴10分。 加两滴碘液

3号 馒头块+2mL唾液 37℃水浴10分钟 加两滴碘液

(1)(1分)小明做了观察唾液淀粉酶的消化作用实验时,实验试管和对照试管分别是 试管 试管。

(2)(1分)滴加碘液后充分振荡试管,发现 号试管不变蓝,发生该现象的原因是 。

(3)(1分)本实验用37℃水浴,是因为

2.(6分)某中学生物科技活动兴趣小组,在探究“口腔对淀粉的消化作用"时,进行了以下实验:

试管编号 1 2 3

馒头碎屑或块 碎屑适量 碎屑适量 馒头块适量

唾液有无 2mL唾液 A 2mL唾液

是否搅拌 充分搅拌 充分搅拌 不搅拌

保温 37°C水浴保温10分钟

加入碘液 2滴

请回答下列问题:

(1)(1分)为了证明“唾液对馒头有消化作用”,在2号试管的A处应加入 与1号试管起 作用。

(2)(1分)为了证明“牙齿的咀嚼,舌的搅拌”对馒头有消化作用,应选用 两只试管进行对照实验。

(3)(1分)实验结果是 号试管中的物质遇到碘液不变蓝,原因是 。

(4)(1分)有的同学提出“除了以上三个试管外,还要设置第四个试管,放入馒头块与清水不搅拌,其他处理均相同”。你认为第四个试管的设置 填(“有”或“无”)必要。

3.(5分)为探究食物中的蛋白质对动物生长发育的影响,某研究小组做了这样一个实验:将40只幼鼠平均分成A、B两组,A组以糖类(淀粉)、脂肪、无机盐和水进行饲喂,B组以A组的食物加上牛奶进行饲喂。下图是40天内的实验结果,据图回答下列问题。

(1)(1分)该实验所检验的假设是 。

(2)(1分)采用幼鼠而不用成年鼠进行实验,是因为 。

(3)(1分)每组均用20只而不用一只幼鼠做实验,是因为 。

(4)(1分)该实验的变量是 。

(5)(1分)图中实验结果说明了什么 。

4.(5分)某中学生物兴趣小组探究了“馒头在口腔中的变化”,其操作过程如表所示:

试管 实验材料 唾液 清水 处理方法

1 馒头碎屑 2mL 0mL 搅拌,放入37℃的温水,10分钟后,滴加2滴碘液,摇匀

2 馒头碎屑 0mL 2mL 搅拌,放入37℃的温水,10分钟后,滴加2滴碘液,摇匀

3 馒头块 2mL 0mL 不搅拌,放入37℃的温水,10分钟后,滴加2滴碘液,摇匀

请你回答下列问题:

(1)(1分)实验装置为什么要放入37℃温水中处理? 。

(2)(1分)通过1号试管和2号试管的对照实验,可以证明 的作用。1号试管的现象是 。

(3)(1分)研究性学习小组的同学在上述实验方案的基础上,想进一步探究“温度对唾液淀粉酶消化作用的影响”,又设置了4号试管,前置条件与1号试管相同,之后放在0℃的水中,请你判断4号试管滴加碘液后的实验现象是 ,实验结论是 。

二、资料分析题(共5题;)

5.(10分)请阅读以下材料,回答相关问题。

材料一:2021年7月28日是第11个“世界肝炎日”。病毒性肝炎主要有甲、乙、丙、丁、戊五种类型。其中,丙型肝炎(简称丙肝)是由丙肝病毒(HCV)感染引起的以肝脏发生病变为主的传染病。丙肝病毒主要通过血液、性接触和母婴三种途径传播。丙肝病毒浸入人体后会引起急、慢性肝脏炎症,甚至导致肝纤维化、肝硬化和肝癌的发生。目前尚未研发出有效预防丙肝的疫苗。

材料二:2020年,新型冠状病毒肺炎在全球大肆传播,新型冠状病毒是RNA病毒,通过呼吸道感染人体,让人产生发热、无力、干咳的症状。疫苗是应对疫情的有力武器,有助于全球早日构筑起免疫屏障。

(1)(1分)从传染病的角度看,丙肝病毒属于 。为预防丙肝病毒通过血液传播,注射时采用一次性注射器,这属于传染病预防揩施中的切断 。

(2)(1分)丙肝病毒不能独立生活,只能 (填“腐生”或“寄生”)在活细胞内。

(3)(1分)乙型肝炎是由乙型肝炎病毒感染引起的,已研发出疫苗。接种乙肝疫苗后,体内可产生相应的 ,该疫苗 (填“能”或“不能”)预防丙肝,这种免疫称 。

(4)(1分)新型冠状病毒的宿主是人类,因此分类上又称 病毒,它没有细胞结构,仅由蛋白质外壳和 的内核组成。

(5)(1分)新冠肺炎患者在静脉注射药物治疗时,药物随血液循环最先到达心脏4个腔中的 。原则上,抗生素 (填“能”或“不能”)用来治疗没有细菌合并感染的新冠肺炎。

6.(7分) 4人死亡,40多人感染,近2000人隔离,100多所学校停课…这是韩国截至6月5日下午的中东呼吸综合征(MERS)疫情数据。各项数字不断增加,在韩国民间引发一定程度的恐慌,一次性口罩销量猛增,一些人甚至谈“骆驼”色变。分析下列材料,回答问题:

材料一由于MERS病毒广泛见于骆驼体内,最初是因人接触骆驼而传染。为了安抚民众,韩国多家动物园一共“隔离”了17头骆驼。不过,首尔三省医院传染病专家姜哲仁(音译)说,MERS病毒尚不能借助空气传播,而只能通过密切接触传播,人们在公园、学校等人员密集场所感染的可能性非常低。

材料二某韩国患者5月21日在韩国境内出现不适,26日乘坐OZ723航班于12:50抵达我国香港,经深圳沙头角口岸入境抵达惠州,期间有78名密切接触者。

材料三记者6月5日从中国疾病预防控制中心获悉,中国疾控中心病毒病所与广东省及惠州市疾控中心合作,已完成我国首例输入性中东呼吸综合征病例的病毒全基因组序列测定。根据遗传学相关分析,初步推测该毒株最终可能来源于中东地区的沙特阿拉伯。

(1)(3分)请从传染病的角度把下列选项按病原体、传染源、传播途径、易感人群的顺序排列______。

A.5月26日乘坐OZ723航班乘客 B.触摸骆驼

C.韩国截中东呼吸综合征患者 D.MERS病毒

(2)(1分)在传染病预防措施中,韩国多家动物园“隔离”骆驼属于 ,购买一次性口罩是市民想通过 来预防MRS。

(3)(1分)MERS病毒的致病性是由 (蛋白质/遗传物质)控制的,疾控中心工作人员可从MERS病毒 (内部/外部)获得。

7.(4分)阅读资料,回答问题:

④2018年8月3日我国发生首例非洲猪瘟疫情,非洲猪瘟是由非洲猪瘟病毒(ASFV)引起的一种急性、热性、高度接触性动物传染病,发病率和病死率可高达100%。

②非洲猪瘟病毒主要经消化道、呼吸遒和血液等感染猪,并通过猪直接接触、物品间接接触和媒介传播等方式传播。

③目前国内外均没有非洲猪瘟疫苗,也无治疗药物,不能进行疫苗免疫和药物治疗。

④为做好非洲猪瘟防控工作,农业农村部制定出台了一系列防控政策措施,其中既包括封锁、扑杀、无害化处理、消毒等常规防控措施,也包括限制调运、禁止餐厨剩余物喂猪等针对非洲猪瘟传播特点的特殊防控要求。

(1)(1分)据资料①可知,非洲猪瘟的病原体是 。

(2)(1分)从预防传染病的一般措施来看,资料④中的“封锁、扑杀”属于 。

(3)(1分)从免疫角度看,资料③中的“非洲猪瘟疫苗”属于 (填“抗原”或“抗体”),若能够注射该疫苗,猪将获得 (填“特异性”或“非特异性”)免疫。

8.(10分)阅读材料和图示,回答问题:

材料一 “植物人”脑干功能是正常的,昏迷只是由于大脑皮层受到严重损害或处于突然抑制状态,病人可以有自主呼吸和心跳,“植物人”不同于“脑死亡”。

材料二

材料三

(1)(1分)“植物人”小便会失禁,原因是脊髓下部的排尿中枢 ;这一实例说明脊髓具有 功能。

(2)(1分) 是调节人体生理活动的最高级中枢,它可以调节全身各器官的活动。人类神经活动最突出的特征是能够对 的刺激建立条件反射。

(3)(1分)材料二为 模式图。

(4)(1分)在缩手反射中,当冲动传到[ ] 时,手即缩回(即屈肘)。屈肘时,手臂收缩的肌肉是 (选填“肱二头肌”或“肱三头肌”)。

(5)(1分)材料三为司机看见红灯停车的反射示意图。“红灯”的反射光进入司机眼球成像的先后顺序是 (填序号:①角膜、②晶状体、③视网膜、④瞳孔)。

(6)(1分)补充材料三所缺的两个反射结构依次是神经中枢和 。

9.(17分)综合运用

2020年的春节是一个不平常的春节!新冠肺炎肆虐中国,全国人民众志成城,共克时艰。健康人尽量宅家,少出门,不聚集,出门戴口罩;轻症患者集中在方舱医院隔离治疗;重症患者集中在定点医院接受治疗,许多患者转危为安,获得重生。

(1)(1分)人们通过戴口罩能有效阻止飞沫,防止飞溅,在预防传染病的措施中这属于 。

(2)(1分)对于重症患者,在病人自身肺功能出现衰竭时可使用通过体外膜肺氧合(ECMO) 治疗,资料显示,体外膜肺氧合是一种用于协助重症心肺衰竭患者进行体外呼吸循环的急救设备。如2020年1月22日,武汉大学中南医院通过ECMO成功救治了一位重症新冠肺炎患者。如图为体外膜肺氧合设备工作原理示意图,请据图回答下列问题:

①血液在人体外流动时需要利用电动泵使血液流动并送回人体,电动泵相当于人体的 。氧合器的功能相当于人体的肺,模拟了人体肺泡处的 过程。血液流经氧合器后,血液成分和颜色的主要变化是 ,血液流回人体后,融入血液中的氧气最终在组织细胞内的 (填细胞结构名称)被利用,分解有机物释放出能量,供给人体各项生命活动,从而帮重症患者度过危机。

②对于新冠肺炎患者,医生也采用上肢静脉输液的方法进行药物治疗,血液中的药物要到达病灶首先必须经过心脏的哪一个腔? 。患者在“打吊瓶”过程中有时嘴里会感觉发苦,这是因为药物随血液循环到达舌上,刺激味觉感受器,使之产生兴奋并在 形成苦的感觉。

(3)(5分)对新冠肺炎患者,能否用抗生素来治疗,为什么?

(4)(5分)一直以来,作为预防传染病最有效,最经济、最便利的方式就是通过注射相应的疫苗,新冠肺炎疫苗的研发也在加速推进。新冠肺炎和流感有很多相似之处,那么注射流感疫苗是否能预防新冠肺炎?为什么?

答案解析部分

1.【答案】(1)1号;2号

(2)1;淀粉被唾液淀粉酶消化了

(3)37度是酶的催化作用最强

【知识点】探究发生在口腔内的消化

【解析】【解答】(1)根据题干所述,要观察唾液淀粉酶的消化作用,应选择1号和2号试管,1号试管和2号试管内都是加入了馒头碎屑,1号滴加的是2mL唾液,2号滴加的是2mL清水,变量为滴加的液体不同,即唾液。

(2)滴加碘液后充分振荡试管,发现1号不变蓝,因为1号试管滴加的是唾液,唾液中含有唾液淀粉酶,能消化淀粉为麦芽糖,淀粉不存在了,所以滴加碘液后不变蓝。

(3)根据题干所述,要观察唾液淀粉酶的消化作用,所以,实验中用37℃水浴,是为了模拟人体的温度,37℃是酶维持活性的最适宜温度,此时消化酶的催化作用最强。

故答案为:(1)1号、2号;(2)1;淀粉被唾液淀粉酶消化了;(3)37度是酶的催化作用最强.

【分析】此题考查淀粉在口腔内的变化实验,为基础题,在研究一种条件对研究对象的影响时,所进行的除了这种条件不同以外,其它条件都相同的实验,叫对照实验,所以,为研究唾液对淀粉的消化作用,该实验以唾液为变量设置了一组对照实验,淀粉有遇到碘液变蓝的特性,所以,加入了唾液的试管不会变蓝,淀粉被初步分解了。

2.【答案】(1)2mL清水;对照

(2)1、3

(3)1;淀粉被唾液淀粉酶分解成了麦芽糖

(4)无

【知识点】探究发生在口腔内的消化

【解析】【解答】(1)为了证明“唾液对馒头有消化作用”,应选择1号和2号试管,变量为唾液,1号试管加入了2mL唾液,在2号试管中也行该加入2mL清水,保证变量唯一,1号试管起对照作用。

(2)从表格中可以看出,1号试管加入了馒头碎屑,3号试管加入了馒头块,其他条件相同,所以,1号试管与3号试管可以形成对照实验,牙齿的咀嚼和舌的搅拌为变量。

(3)淀粉遇碘变蓝色,麦芽糖遇碘不会变蓝。实验结果是1号试管加入碘液后不变蓝,因为唾液中含有唾液淀粉酶,把淀粉初步消化成了麦芽糖,因此1号试管滴加碘液不变蓝。

(4)有的同学提出“除了以上三个试管外,还要设置第四个试管,放入馒头块与清水不搅拌,其他处理均相同”。我认为第四个试管的设置无必要,1号对照组加入的是馒头碎屑和2mL唾液,4号放入馒头块与清水不搅拌,有两个变量,不能形成对照实验。

故答案为:(1)2mL清水、对照;(2)1、3;(3)1、淀粉被唾液淀粉酶分解成了麦芽糖;(4)无。

【分析】此题考查“口腔对淀粉的消化作用"探究实验,比较简单,熟知:在探究实验中,要设置对照实验,控制唯一变量,在研究一种条件对研究对象的影响时,所进行的除了这种条件不同以外,其它条件都相同的实验,叫对照实验,经过处理的一组为实验组,没有处理过的为对照组;解答此题还要明确:淀粉遇碘变蓝色,麦芽糖遇碘不会变蓝,有淀粉存在时,滴加碘液才会变蓝。

3.【答案】(1)蛋白质对幼鼠的生长发育有影响

(2)幼鼠生长发育较快

(3)防止实验出现偶然性

(4)蛋白质

(5)蛋白质能促进幼鼠的生长发育

【知识点】糖类、脂肪、蛋白质的作用

【解析】【解答】(1)(4)由题意可知,实验中,A组与B组对照,除了B组中的食物比A组的食物多牛奶(牛奶中蛋白质含量高)这种条件不同之外,其他条件都相同。因此,该实验变量是蛋白质,实验的假设是:蛋白质对幼鼠的生长发育有影响。

(2)蛋白质是构成动物体细胞的基本物质,参与损伤细胞的修复和更新;为动物的生理活动提供能量。幼鼠处于生长发育期,在营养充沛的条件下,幼鼠生长发育较快,用幼鼠进行实验的效果明显。

(3)如果只用1只幼鼠做实验,结果具有很大的偶然性(一旦这只鼠发生意外,将使实验无法继续),不足以说明问题。增加幼鼠的数量每组均用20只,排除因偶然性引起的误差,使实验结果更可靠。

(5)分析坐标图可知,在前20天内,A组幼鼠的平均体重增加到50克后下降,B组幼鼠的平均体重呈直线上升趋势,增重至70克;第21天时,给A组幼鼠食物中加入牛奶,其平均体重持续增加,B组幼鼠的食物中除去牛奶,其平均体重增到80克后下降,由此说明了蛋白质能促进幼鼠的生长发育。

【分析】(1)探究过程一般先发现有价值的问题,然后做出正确的假设。根据自己已有的知识和生活经验对问题的答案作出假设.设计探究的方案,包括选择材料、设计方法步骤等.按照探究方案进行探究,得到结果,再分析所得的结果与假设是否相符,从而得出结论.并不是所有的问题都一次探究得到正确的结论.有时,由于探究的方法不够完善,也可能得出错误的结论.因此,在得出结论后,还需要对整个探究过程进行反思.

(2) 蛋白质主要与人体的生长发育以及细胞的修复和更新有重要关系,奶、蛋、鱼、肉等食物中蛋白质的含量丰富.

4.【答案】(1)37℃是唾液淀粉酶发挥催化作用最适宜的温度

(2)唾液;不变蓝

(3)变蓝;温度过低会影响唾液淀粉酶对淀粉的消化作用

【知识点】探究发生在口腔内的消化

【解析】【解答】(1)将实验装置放入37℃的温水中是模拟人体的正常体温,在此条件下,唾液中的唾液淀粉酶活力最强,将淀粉消化成麦芽糖。

(2)由表可知:1号试管模拟了唾液的分泌,牙齿的咀嚼和舌的搅拌;2号试管只模拟了牙齿的咀嚼和舌的搅拌;3号试管只模拟了唾液的分泌;1号试管和2号试管对照,实验变量是唾液的有无,2号试管为对照组,说明了唾液在馒头消化中的作用;淀粉遇碘变蓝色,1号试管遇碘不变蓝,原因是馒头碎屑里的淀粉在唾液淀粉酶的作用下分解为麦芽糖,因此滴加碘液不变蓝。2号试管遇碘变蓝,说明水对淀粉没有消化作用。

(3)该实验探究温度过低会影响唾液淀粉酶对淀粉的消化作用。所以设计实验时的唯一变量应是温度。酶的活性受温度的影响,在低温下,酶的活性低或丧失,淀粉不会被分解或分解不完全,滴加碘液后会变蓝。实验结论是温度过低会影响唾液淀粉酶对淀粉的消化作用。

【分析】在进行探究实验时,常常要设计对照,除了是变量外,其它条件均相同。人体的温度37℃, 是酶发挥催化作用最适宜的温度,温度过低会影响唾液淀粉酶对淀粉的消化作用。 为了使实验更加准确,要把淀粉放在37℃的环境下进行。淀粉有遇碘变蓝的特性,淀粉变蓝说明该消化液不能够消化淀粉,淀粉不变蓝说明该消化液能够消化淀粉。

5.【答案】(1)病原体;传播途径

(2)寄生

(3)抗体;不能;特异性免疫

(4)动物;遗传物质(或答RNA)

(5)右心房;不能

【知识点】血液循环的途径;病毒的种类;传染病及其病因;传染病的一般预防措施;计划免疫

【解析】【解答】(1)病原体是能引起人和动物传染病的微生物和寄生虫的统称。从传染病的角度来看,丙肝是由丙肝病毒引起的,因此丙肝病毒属于病原体。预防传染病的措施有控制传染源、切断传播途径、保护易感人群。注射时采用一次性注射器,是防止肝炎病毒通过注射器到达健康人群,故属于切断传播途径。

故答案为:病原体;传播途径。

(2)病毒的结构简单,没有细胞结构,由蛋白质外壳和内部的遗传物质组成,病毒不能独立生活,只能寄生在活细胞里。病毒一旦离开寄主细胞,通常会变成结晶体。

故答案为:寄生。

(3)疫苗是由病原体制成的,只不过经过处理之后,其毒性减少或失去了活性,但依然是病原体,进入人体后不会使人得病,但能刺激免疫细胞产生相应的抗体,因此,从免疫角度分析,疫苗是抗原。“给人体接种疫苗”后,该抗原会刺激淋巴细胞产生抵抗该抗原(乙肝病毒)的抗体。抗体具有特异性,故乙肝病毒的抗体只针对乙肝病毒起作用,对丙肝病毒不起作用,因此给人体注射疫苗在体内发生的免疫反应是特异性免疫。

故答案为:抗体;不能;特异性免疫。

(4)根据病毒寄生的细胞不同,可以将病毒分为三大类:专门寄生在人和动物细胞里的动物病毒,如流感病毒;专门寄生在植物细胞里的植物病毒,如烟草花叶病毒;专门寄生在细菌细胞内的细菌病毒,也叫噬菌体,如大肠杆菌噬菌体。新型冠状病毒的寄主是人类,因此分类上又称动物病毒。其结构简单,没有细胞结构,由蛋白质外壳和内部的遗传物质组成。

故答案为:动物;遗传物质(或RNA)。

(5)新型冠状病毒肺炎患者肺部感染严重,在静脉注射药物治疗时,药物到达肺部的途径为:上下腔静脉→右心房→右心室→肺动脉→肺部毛细血管网→肺部患处。所以,新型冠状病毒肺炎患者肺部感染严重,在静脉注射药物治疗时,药物在到达肺部前至少经过心脏1次,药物随血液循环最先到达心脏四个腔中的右心房。抗生素是由真菌产生的能够杀死某些致病细菌的物质。新冠肺炎是由新冠病毒引起的。故一般情况下,它不能用来治疗没有细菌合并感染的新冠肺炎。

故答案为:右心房;不能。

【分析】(1)传染病是指由病原体引起的,能够在人与人之间,人与动物之间传播的疾病,预防传染病的措施有控制传染源,切断传播途径、保护易感人群。

(2)引起淋巴细胞产生抗体的抗原物质就是抗原。抗原包括进入人体的微生物等病原体、异物、异体器官等。抗体是指抗原物质侵入人体后,刺激淋巴细胞产生的一种抵抗该抗原物质的特殊蛋白质,可与相应抗原发生特异性结合的免疫球蛋白。

6.【答案】(1)A;B;C;D

(2)控制传染源;切断传播途径

(3)遗传物质;内部

【知识点】病毒的结构和繁殖方式;传染病的基本环节;传染病的一般预防措施

【解析】【解答】解:(1)传染病流行需要同时具备传染源、传播途径和易感人群三个环节。其中传染源是指能够散播病原体的人或动物,如韩国患者等;传播途径是指病原体离开传播源到达健康人所经过的途径,如触摸骆驼;易感人群是指对某些传染病缺乏免疫力而容易感染该病的人群,如26日乘坐OZ723航班的乘客,MERS病毒属于病原体。可见正确顺序是DCBA。(2)预防传染病的措施包括:控制传染源、切断传播途径、保护易感人群,韩国多家动物园“隔离”骆驼属于控制传染源;购买一次性口罩是市民想通过切断传播途径来预防MERS; (3)病毒没有细胞结构,主要由内部的核酸和外部的蛋白质外壳组成。MERS病毒的致病性是由遗传物质控制的,疾控中心工作人员可从MERS病毒内部获得。

故答案为(1)DCBA;(2)控制传染源;切断传播途径;(3)遗传物质;内部

【分析】传染病是一种由病原体引起的,能在生物体之间传播的一种疾病,具有传染性和流行性等特点。传染病流行的三个基本环节为传染源、传播途径和易感人群。预防传染病的措施包括:控制传染源、切断传播途径、保护易感人群,据此答题。

7.【答案】(1)非洲猪瘟病毒

(2)控制传染源

(3)抗原;特异性

【知识点】传染病及其病因;传染病的一般预防措施;人体的非特异性免疫和特异性免疫

【解析】【解答】解:(1)据资料①非洲猪瘟是由非洲猪瘟病毒(ASFV)引起的一种急性、热性、高度接触性动物传染病,发病率和病死率可高达100%;可知,非洲猪瘟的病原体是非洲猪瘟病毒。(2)传染病流行的时候,只要切断传染病流行的三个环节中的任何一个环节,传染病就流行不起来;因此预防传染病的一般措施有控制传染源、切断传播途径、保护易感人群。“封锁、扑杀”属于控制传染源。(3)疫苗相当于抗原,接种到人体后,会刺激人体内的淋巴细胞产生抗体,从而对非洲猪瘟病毒起到免疫作用,而对其它的病原体不起作用,这种免疫属特异性免疫。

【分析】1、病原体指可造成人或动植物感染疾病的微生物(包括细菌、病毒、真菌)、寄生虫或其他媒介。

2、预防传染病的一般措施:

(1)控制传染源:“五早”(早发现、早诊断、早报告、早治疗、早隔离)、消灭病畜

(2)切断传播途径:搞好个人卫生和环境卫生、消灭传播媒介

(3)保护易感人群:预防接种、加强锻炼

3、人体的第三道免疫防线:免疫器官和免疫细胞,能够产生抗体,消灭抗原,是后天获得的,只针对某一特定的病原体或异物起作用,这种免疫叫特异性免疫。

引起人体产生抗体的物质叫做抗原,抗原可能是病原体,也可能是自身细胞或其他异物。 疫苗是由被杀死或减毒的病原体制成(属于抗原)。

8.【答案】(1)失去了大脑的控制;传导

(2)大脑皮层;语言文字

(3)反射弧

(4)5;效应器;肱二头肌

(5)①④②③

(6)传出神经

【知识点】神经系统的组成;视觉的形成;反射及其结构基础

【解析】【解答】(1)在脊髓的灰质里,有许多低级的神经中枢,可以完成一些基本的反射活动,如膝跳反射、排便反射、排尿反射等,脊髓里的神经中枢是受大脑控制的;“植物人”的大脑皮层受到严重损害或处于突然抑制状态,已不能控制脊髓内的神经中枢,因此“植物人”会出现大小便失禁的现象;在正常情况下,人不会出现大小便失禁,而在脊髓横断或大脑皮层受损的情况下,人就会出现大小便失禁,这说明脊髓除具有反射功能外,还能够将神经冲动传导给大脑皮层,即具有传导功能。

(2)大脑由两个大脑半球组成,大脑半球的表层是灰质,叫大脑皮层,大脑皮层是调节人体生理活动的最高级中枢,大脑皮层上比较重要的中枢有:躯体运动中枢、躯体感觉中枢、语言中枢、视觉中枢、听觉中枢;其中语言中枢是人类特有的中枢,人类可以建立由语言文字的刺激而形成的条件反射,这是人与动物的区别。

(3)人和动物通过神经系统对外界的和内部的各种刺激所作出的有规律的反应叫反射,反射的结构基础是反射弧;图1是反射弧模式图,图示中:1、2、3、4、5分别表示感受器、传入神经、神经中枢、传出神经、效应器。

(4)在缩手反射中,当神经冲动传导5效应器时,相应的肱二头肌收缩,引起屈肘,手即缩回。

(5)外界物体反射来的光线,经过角膜、房水,由瞳孔进入眼球内部,再经过晶状体和玻璃体的折射作用,在视网膜上能形成清晰的物像;因此“红灯”的反射光进入司机眼球成像的先后顺序是①④②③。

(6)神经冲动沿反射弧传导的一般途径是:感受器→传入神经→神经中枢→传出神经→效应器,因此材料三依次所缺的两个反射结构是神经中枢和传出神经。

【分析】反射弧包括感受器、传入神经、神经中抠、传出神经、效应器五部分.

①感受器:由传入神经末梢组成,能接受刺激产生兴奋.

②传入神经:又叫感觉神经,把外周的神经冲动传到神经中枢里.

③神经中枢:接受传入神经传来的信号后,产生神经冲动并传给传出神经.

④传出神经:又叫运动神经,把神经中枢产生的神经冲动传给效应器.

⑤效应器:由传出神经末梢和它控制的肌肉或腺体组成,接受传出神经传来的神经冲动,引起肌肉或腺体活动.

9.【答案】(1)切断传播途径

(2)心脏;气体交换;氧气增多、由暗红色变为鲜红色;线粒体;右心房;大脑皮层

(3)新冠肺炎是由病毒引起的,而抗生素主要抑制特定的细菌,抑制细菌的繁殖,但不能抑制病毒的繁殖,所以抗生素只能用来治疗由细菌导致的炎症,而不能治疗由病毒导致的新型冠状病毒肺炎。

(4)不能、注射流感疫苗后,刺激淋巴细胞产生抗体的免疫属于特异性免疫,即产生的抗体只针对特定的病原体起作用,对新冠肺炎病毒不起作用。

【知识点】血液循环的途径;肺泡与血液的气体交换;人体的非特异性免疫和特异性免疫;安全用药

【解析】【解答】(1)人们通过戴口罩能有效阻止飞沫,防止飞溅,在预防传染病的措施中这属于切断传播途径。

(2)根据题干所述,血液在人体外流动时需要利用电动泵使血液流动并送回人体,可见,电动泵相当于人体的心脏,为血液循环提供动力,氧合器的功能相当于人体的肺,模拟了人体肺泡处的气体交换的过程,根据图可知,血液流经氧合器后,氧气增加,颜色变成了鲜红色,血液进入人体后,氧气通过血液运送到组织细胞内,最终在线粒体上,参与氧化分解有机物,释放能量,供人体生命活动利用。

上肢静脉输液的方法进行治疗,药物经过血液循环后,先进入上腔静脉后再进入心脏的右心房,药物随着血液循环到达全身各处,药物随血液循环到达舌上时,刺激味觉感受器,产生神经冲动,神经冲动最后传达到大脑皮层,形成苦的感觉。

(3)新冠肺炎是由病毒引起的,而抗生素主要抑制特定的细菌,抑制细菌的繁殖,但不能抑制病毒的繁殖,所以抗生素只能用来治疗由细菌导致的炎症,而不能治疗由病毒导致的新型冠状病毒肺炎。

(4)注射流感疫苗后,刺激淋巴细胞产生抗体,这属于特异性免疫,产生的抗体只针对特定的病原体起作用,即流感疫苗刺激淋巴细胞产生的抗体只能对流感病毒起作用,对新冠肺炎病毒不起作用。

故答案为:(1)切断传播途径;(2)心脏、气体交换、氧气增多、由暗红色变为鲜红色、线粒体、右心房、大脑皮层;(3)新冠肺炎是由病毒引起的,而抗生素主要抑制特定的细菌,抑制细菌的繁殖,但不能抑制病毒的繁殖,所以抗生素只能用来治疗由细菌导致的炎症,而不能治疗由病毒导致的新型冠状病毒肺炎;(4)不能、注射流感疫苗后,刺激淋巴细胞产生抗体的免疫属于特异性免疫,即产生的抗体只针对特定的病原体起作用,对新冠肺炎病毒不起作用。

【分析】此题考查免疫与传染病,血液循环路径等基础知识,此部分内容为重点内容,解答此题需要需要熟记续页循环路径,明确:新冠肺炎属于呼吸道传染病,主要靠空气和飞沫传播,抗生素只抑制细菌的繁殖,对病毒不起作用,所以生病时,不能滥用药,要做到安全用药;血液循环路径可以按照以下记忆:

二一教育在线组卷平台(zujuan.21cnjy.com)自动生成 1 / 1