高中语文人教版必修5---9 说“木叶”--优质课件(共19张PPT)

文档属性

| 名称 | 高中语文人教版必修5---9 说“木叶”--优质课件(共19张PPT) |

|

|

| 格式 | ppt | ||

| 文件大小 | 1.3MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-06-20 06:17:58 | ||

图片预览

文档简介

(共19张PPT)

说”木叶”

林庚

袅袅兮秋风, 。

叶密鸟飞得, 。

秋月照层岭, 。

,海水扬其波。

柔条纷冉冉, 。

日暮风吹, 。

,不尽长江滚滚来 。

积累名句

学习目标

1.理清文章思路,把握内容结构。

2.掌握“木叶”与“树叶”的艺术特征。

3.深入理解诗歌语言暗示性特点,并学会具体分析运用之。

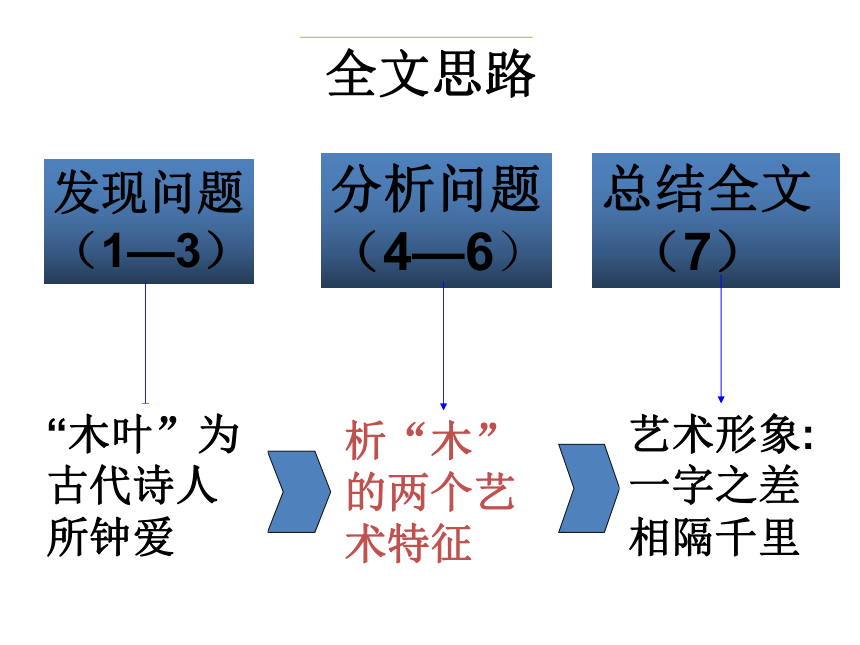

一、理清文章思路

文本研讨

发现问题(1—3)

分析问题

(4—6)

析“木”的两个艺术特征

总结全文

(7)

艺术形象:

一字之差

相隔千里

全文思路

“木叶”为古代诗人所钟爱

二、探究课文意蕴

研读4、5、6 段:

1.“木”的两个艺术特征

“木”比“树”更显得单纯,仿佛本身就含有一个落叶的因素。

“木”的第一个艺术特征:

“木”不但让我们容易想起树干,而且还会带来“木”所暗示的颜色;而“木” 的更为普遍的潜在的暗示性,却依然左右着这个形象,于是“木叶”就自然而然有了落叶的微黄与干燥之感,它带来了整个疏朗的清秋的气息。

“木”的第二个艺术特征:

2.填写下表,归纳比较“(落)木(叶)”与“树(叶)”的不同意蕴。

意象 季节 外形 颜色 质感 意味 联想

(落) 木 (叶)

树(叶)

春夏之交

秋风叶落

脱尽

叶子

枝叶繁茂

碧绿(叶)

褐绿

(干)

干

燥

柔

软

空阔疏朗

饱满绵密

离人的叹息

游子的漂泊

清秋的性格

密密层层

一片绿阴

黄色微黄

意 蕴

仿佛是概念的影子,常常躲在概念的背后。我们不留心就不会察觉它的存在。敏感而有修养的诗人们正在于能认识语言形象中一切潜在的力量,把这些潜在的力量与概念中的意义交织组合起来,成为丰富多彩一言难尽的言说。

3.探究:“木”有两个艺术特征的原因

源于词语的 意义

联想

拓展练习

一、体味下列诗句中各意象潜在暗示的意义,把它们各自表达的情感连线起来。

梧桐更兼细雨,到黄昏、点点滴滴

羌笛何须怨杨柳,春风不度玉门关

忧愁情绪

离别之情

夜闻归雁生相思,病入新年感物华

采菊东篱下,悠然见南山

其间旦暮为何物?杜鹃啼血猿哀鸣

怨恨之情

思念之情

脱俗之境

墙角数枝梅,凌寒独自开

圣洁 坚贞

二、运用诗歌语言的暗示性,来分析诗歌意象的意蕴。

春花秋月何时了?往事知多少。小楼昨夜又东风,故国不堪回首月明中。

雕栏玉砌应犹在,只是朱颜改。问君能有几多愁?恰似一江春水向东流。

这首词,词人在降宋被俘沦为阶下囚的场合下,运用水的形象,水含有汹涌奔流、昼夜不息、长流不尽的因素(意味),这是水的一个特征,词人通过它表达了对故国思念之情。

这首诗诗人在 的场合下,运用 的形象,含有的 因素(意味),这是 的一个特征,诗人通过它表达了 的感情(思想、心境)。

课文阐释的是诗的语言的“暗示性”问题,而标题却拟为《说“木叶”》,若改为《谈谈诗歌语言的“暗示性”》,你认为如何?

知识结构

古 诗人 钟爱“木叶”

“木叶”的 艺术特征

诗歌语言的暗示性

现 象

原 因

理 论

以小见大

现象 本质

1.完成《创新设计·课堂讲义》47页“深度研读”第二题,分析诗中“柳”这个意象的暗示性。

2.搜集有关含“雁”“月”“梅” 等意象的古典诗词,认真品味欣赏,体味诗歌语言的暗示性。

课后作业

说”木叶”

林庚

袅袅兮秋风, 。

叶密鸟飞得, 。

秋月照层岭, 。

,海水扬其波。

柔条纷冉冉, 。

日暮风吹, 。

,不尽长江滚滚来 。

积累名句

学习目标

1.理清文章思路,把握内容结构。

2.掌握“木叶”与“树叶”的艺术特征。

3.深入理解诗歌语言暗示性特点,并学会具体分析运用之。

一、理清文章思路

文本研讨

发现问题(1—3)

分析问题

(4—6)

析“木”的两个艺术特征

总结全文

(7)

艺术形象:

一字之差

相隔千里

全文思路

“木叶”为古代诗人所钟爱

二、探究课文意蕴

研读4、5、6 段:

1.“木”的两个艺术特征

“木”比“树”更显得单纯,仿佛本身就含有一个落叶的因素。

“木”的第一个艺术特征:

“木”不但让我们容易想起树干,而且还会带来“木”所暗示的颜色;而“木” 的更为普遍的潜在的暗示性,却依然左右着这个形象,于是“木叶”就自然而然有了落叶的微黄与干燥之感,它带来了整个疏朗的清秋的气息。

“木”的第二个艺术特征:

2.填写下表,归纳比较“(落)木(叶)”与“树(叶)”的不同意蕴。

意象 季节 外形 颜色 质感 意味 联想

(落) 木 (叶)

树(叶)

春夏之交

秋风叶落

脱尽

叶子

枝叶繁茂

碧绿(叶)

褐绿

(干)

干

燥

柔

软

空阔疏朗

饱满绵密

离人的叹息

游子的漂泊

清秋的性格

密密层层

一片绿阴

黄色微黄

意 蕴

仿佛是概念的影子,常常躲在概念的背后。我们不留心就不会察觉它的存在。敏感而有修养的诗人们正在于能认识语言形象中一切潜在的力量,把这些潜在的力量与概念中的意义交织组合起来,成为丰富多彩一言难尽的言说。

3.探究:“木”有两个艺术特征的原因

源于词语的 意义

联想

拓展练习

一、体味下列诗句中各意象潜在暗示的意义,把它们各自表达的情感连线起来。

梧桐更兼细雨,到黄昏、点点滴滴

羌笛何须怨杨柳,春风不度玉门关

忧愁情绪

离别之情

夜闻归雁生相思,病入新年感物华

采菊东篱下,悠然见南山

其间旦暮为何物?杜鹃啼血猿哀鸣

怨恨之情

思念之情

脱俗之境

墙角数枝梅,凌寒独自开

圣洁 坚贞

二、运用诗歌语言的暗示性,来分析诗歌意象的意蕴。

春花秋月何时了?往事知多少。小楼昨夜又东风,故国不堪回首月明中。

雕栏玉砌应犹在,只是朱颜改。问君能有几多愁?恰似一江春水向东流。

这首词,词人在降宋被俘沦为阶下囚的场合下,运用水的形象,水含有汹涌奔流、昼夜不息、长流不尽的因素(意味),这是水的一个特征,词人通过它表达了对故国思念之情。

这首诗诗人在 的场合下,运用 的形象,含有的 因素(意味),这是 的一个特征,诗人通过它表达了 的感情(思想、心境)。

课文阐释的是诗的语言的“暗示性”问题,而标题却拟为《说“木叶”》,若改为《谈谈诗歌语言的“暗示性”》,你认为如何?

知识结构

古 诗人 钟爱“木叶”

“木叶”的 艺术特征

诗歌语言的暗示性

现 象

原 因

理 论

以小见大

现象 本质

1.完成《创新设计·课堂讲义》47页“深度研读”第二题,分析诗中“柳”这个意象的暗示性。

2.搜集有关含“雁”“月”“梅” 等意象的古典诗词,认真品味欣赏,体味诗歌语言的暗示性。

课后作业