高中语文人教版必修5---6 * 逍遥游 教学设计

文档属性

| 名称 | 高中语文人教版必修5---6 * 逍遥游 教学设计 |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 33.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-06-20 21:07:44 | ||

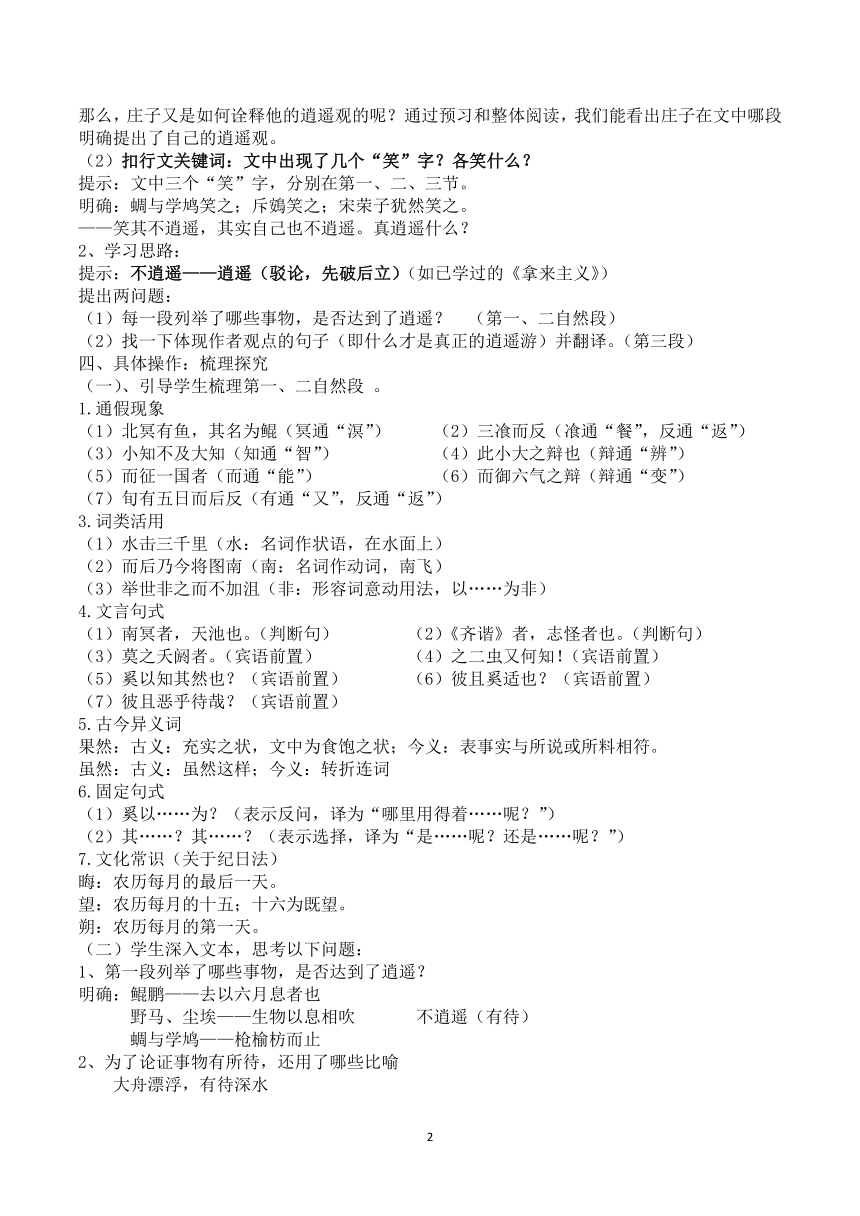

图片预览

文档简介

《逍遥游》教学设计

教学目标设计

知识目标: 1.了解庄子其人及《逍遥游》的基本思想。

2.整体感知文言文,并积累常见文言词语的意义和用法。

能力目标: 1.对庄子“逍遥游”主旨的理解。

2.把握先破后立的议论方法

3.鉴赏本文借助丰富的想象和以寓言故事设喻来说明道理的手法。

情感态度与价值观:1.人们置身于自然社会中,不能不受到客观法则的限制,这是必然的痛苦,庄子告诉我们安时处顺,则穷通自乐。

2.人们在蝇营狗苟地追求名利时,常会扭曲本性、迷失自我,庄子告诉我们敝屣富贵、淡泊荣利,则能悠游自得。

教学重难点设计 1.对庄子<逍遥游>主旨的理解。

2.对庄子<逍遥游>艺术特色的体会.

教学方法设计:诵读法、批注法、讨论法、

教学过程设计:

一、导语设计: 庄子临死前,他的心情很平静。弟子们想厚葬老师,庄子倒觉得难过了:弟子们在这关键时刻并没有勘破生死关。于是他说: “我以天地为棺椁,以日月为(陪葬的)美玉,以星辰为珍珠,天地用万物来为我 送行,我的葬物还不齐备吗?” 弟子们不觉垂泪,说:“我们怕乌鸦和老鹰吃您的遗体。” 庄子笑道:“天上有乌鸦和老鹰来吃,地上也有蝼蚁来吃啊,要是夺了前者的 食物给后者享用,不是太偏颇了吗?”(《列御寇》)

他优游自得 ,他的灵魂、魅力便是逍遥,逍遥是庄子思想的精髓,我们将共同探寻庄子逍遥境界的真正内涵。

二、知识链接:

1.庄子其人:

庄子,名周,约生于公元前369年,死于公元前286年,战国时宋国人,著名的思想家,道家学派的重要代表,与老子并称为“老庄”。 “我宁可游戏污渎之中自快,无为有国者所羁,终身不仕,以快吾志焉”(《史记. 老庄申韩列传》)一语可见其性格特点。

庄子天才卓绝,聪明勤奋,“其学无所不窥”(《史记·老子韩非列传》),并非生来就无用世之心。但是,“而今也以天下惑,予虽有祈向,不可得也”(《庄子·天地》)。一方面“窃钩者诛,窃国者为诸侯”(《胠箧》)的腐败社会使他不屑与之为伍,另一方面,“王公大人不能器之”(《史记·老子韩非列传》)的现实处境又使他无法一展抱负。人世间既然如此沉浊,“不可与庄语”(《天下》),他追求自由的心灵只好在幻想的天地里翱翔,在绝对自由的境界里寻求解脱。正是在这种情况下,他写出了苦闷心灵的追求之歌《逍遥游》。

2.作品《庄子》:又名《南华经》、《南华真经》,富有想象力和浪漫主义色彩,擅长用寓言故事来说明道理,《史记》载:“其著书十余万言,大抵率寓言也”。如丑女效颦、望洋兴叹、鲲鹏展翅、不龟手之药等,都是巧妙隽永、妙趣横生的寓言。

三、过程设计:整体感知

1、学习角度:

(1)扣标题,提出问题:何为逍遥?

教师明确:“逍遥”也写作“消摇”,意思是优游自得的样子;“逍遥游”就是没有任何束缚地、自由自在地活动。

那么,庄子又是如何诠释他的逍遥观的呢?通过预习和整体阅读,我们能看出庄子在文中哪段明确提出了自己的逍遥观。

(2)扣行文关键词:文中出现了几个“笑”字?各笑什么?

提示:文中三个“笑”字,分别在第一、二、三节。

明确:蜩与学鸠笑之;斥鴳笑之;宋荣子犹然笑之。

——笑其不逍遥,其实自己也不逍遥。真逍遥什么?

2、学习思路:

提示:不逍遥——逍遥(驳论,先破后立)(如已学过的《拿来主义》)

提出两问题:

(1)每一段列举了哪些事物,是否达到了逍遥? (第一、二自然段)

(2)找一下体现作者观点的句子(即什么才是真正的逍遥游)并翻译。(第三段)

四、具体操作:梳理探究

(一)、引导学生梳理第一、二自然段 。

1.通假现象

(1)北冥有鱼,其名为鲲(冥通“溟”) (2)三飡而反(飡通“餐”,反通“返”)

(3)小知不及大知(知通“智”) (4)此小大之辩也(辩通“辨”)

(5)而征一国者(而通“能”) (6)而御六气之辩(辩通“变”)

(7)旬有五日而后反(有通“又”,反通“返”)

3.词类活用

(1)水击三千里(水:名词作状语,在水面上)

(2)而后乃今将图南(南:名词作动词,南飞)

(3)举世非之而不加沮(非:形容词意动用法,以……为非)

4.文言句式

(1)南冥者,天池也。(判断句) (2)《齐谐》者,志怪者也。(判断句)

(3)莫之夭阏者。(宾语前置) (4)之二虫又何知!(宾语前置)

(5)奚以知其然也?(宾语前置) (6)彼且奚适也?(宾语前置)

(7)彼且恶乎待哉?(宾语前置)

5.古今异义词

果然:古义:充实之状,文中为食饱之状;今义:表事实与所说或所料相符。

虽然:古义:虽然这样;今义:转折连词

6.固定句式

(1)奚以……为?(表示反问,译为“哪里用得着……呢?”)

(2)其……?其……?(表示选择,译为“是……呢?还是……呢?”)

7.文化常识(关于纪日法)

晦:农历每月的最后一天。

望:农历每月的十五;十六为既望。

朔:农历每月的第一天。

(二)学生深入文本,思考以下问题:

1、第一段列举了哪些事物,是否达到了逍遥?

明确:鲲鹏——去以六月息者也

野马、尘埃——生物以息相吹 不逍遥(有待)

蜩与学鸠——枪榆枋而止

2、为了论证事物有所待,还用了哪些比喻

大舟漂浮,有待深水

芥草为舟,杯水负载 均有待

行路备粮,所待不同

3、第二段写了那些事物,作者如何归类

小知不及大知, 小:朝菌 蟪蛄

小年不及大年 大:冥灵 大椿 彭祖

汤之问棘 大:鲲鹏

小:斥鴳

4、第一二段之间关系如何

明确:万物在有待的范围内有大小之分

教师点评:在五彩缤纷,变幻无穷的大千世界里,有动物、有植物、有云气、有人类。其物种形状,其所占时间,所占空间,大者大,小老小,绝不相同,它们都不是自由的,皆“有所待”,即未达到逍遥之境。自然界如此,社会亦然,文章的论述自然由自然界过渡到人类社会。

(三)探究赏析

1.齐读第三段 找一下体现作者观点的句子(即什么才是真正的逍遥游)并翻译。

明确:乘天地之正,而御六气之辩,以游无穷者,彼且恶乎待哉?

顺应天地万物的本性,把握六气的变化,在无穷无际的境界中遨游的人,他们还凭借什么呢?

2.其中“待”字如何翻译,若将最后一句改成陈述将是什么意思。

明确;待:凭借,依靠。 他们不凭借任何东西。

3.社会中的人如何做到“逍遥”,庄子认为哪些人才“真逍遥”

明确:至人无己,神人无功,圣人无名

4.引导学生对庄子“三无”思想理解:

所谓“无功”就是去掉功名利禄之心,不汲汲追逐外物。

所谓“无名”,就是忘掉荣辱毁誉得失,褒贬任人。

所谓“无已”,就是忘掉自我。不受外物的束缚,达到恬淡自适的境界

(四)解题:

逍遥:自由自在、无拘无束、悠游自得、任性适意

游:心游、精神漫游、精神与心灵的放任

逍遥游:独立精神的自由翱翔。“天地与我并生,万物与我为一”(庄子)

(五)概括本文主旨: 本文追求一种“无所待”的精神自由的逍遥境界,即顺应万物的本性,悠然自在,适心任性,达到物我一体的精神上的绝对自由。

这样消除了物我对立,使精神与道融和为一,超越一切现实的矛盾,步入超越现实的绝对自由

五、艺术特色

论证方法:驳论,先破后立。

艺术风格:浪漫主义。

修辞手法:想象、夸张、对比、比喻等。

运用了“三言”——寓言、重言、卮言。

“以寓言为广” 为了说明“有所待”的思想将其寄托于生动的形象中,如文中的鲲、鹏、蜩蝉、学鸠、斥鴳等。

“以重言为真”虚构、假托、或征引前人之语,通过“汤之问棘”深化其观点。

“以卮言为曼衍”抽象论说,层层推进。

小结:

实际,庄子早就将这种人生态度寄托到了大鹏鸟身上,他是一个奋斗者的形象尽管前途渺茫,尽管随处都有学鸠、斥燕式小人的嘲笑。但是,奋斗者还是要高飞,要在那广野之乡找寻心灵停泊的港湾。面对大鹏,我们感慨万分,他时刻在指引、激励着后人如何面对困难、挫折。中国就是那只矫健的大鹏,他将永远高飞、远飞。

庄子的影响:庄子在诸子百家中是独树一帜的。为什么这么说呢?孔子仁爱,孟子仁政,墨子兼爱,法家强国,兵家攻战,都是不离现实生活的,可以称为现实主义。但庄子讲逍遥,讲齐物,却是远离人间烟火,并且行文洒脱,意象新奇,如天马行空,属于百家中的浪漫主义。所谓“庄狂屈狷”,正道出了他们独具的浪漫主义精神。他教会了我们用另一种眼光,用非功利的眼光观照这个世界,直接影响着后人的思维和创作。特别是那些浪漫主义大师,如李白,李贺,毛泽东……郭沫若说:“秦汉以来的一部中国文学史差不多大半在他的影响之下发展。”(《庄子与鲁迅》)从上面这些诗句,可以看出基本上都是脱胎于庄子《逍遥游》的描写。

六、拓展巩固:庄子寓言

七、作业:讨论,我眼中的庄子,并写一篇800子的感悟。

提示:

这就是庄子的个性,几千年前的庄子至今仍有魅力,下面我们用新时代的眼光重新审视庄子。(讨论)

于丹曾说:儒家给我们一方坚实大地,道家给我们一片自在天空,人在其中,是以心灵无疆。 庄子是道家学派的杰出代表,于丹对道家的评价,为我们重新审视庄子提供了平台。

故事中的庄子,面对富贵、功名不为所动,眼里只有濮水的清波,你是否支持庄子的做法。一分为二看庄子:消极的无为思想、虚无主义、绝对自由的消极遁世我们应摒。积极的志向远大,不局于功利,追求精神自由,个性解放我们应传扬。笑对人生,现实世界从容不迫;超越自我,心灵天地自在逍遥。

附:

板书

逍遥游

第一课时

一、积累文言字词句。

二、结构 (1、2段)自然 破题 “有待”

(3段) 社会 立论 “逍遥”

解题“逍遥”

艺术特色: 论证方法:驳论,先破后立。

艺术风格:浪漫主义。

修辞手法:想象、夸张、对比、比喻等。

运用了“三言”——寓言、重言、卮言。

教学目标设计

知识目标: 1.了解庄子其人及《逍遥游》的基本思想。

2.整体感知文言文,并积累常见文言词语的意义和用法。

能力目标: 1.对庄子“逍遥游”主旨的理解。

2.把握先破后立的议论方法

3.鉴赏本文借助丰富的想象和以寓言故事设喻来说明道理的手法。

情感态度与价值观:1.人们置身于自然社会中,不能不受到客观法则的限制,这是必然的痛苦,庄子告诉我们安时处顺,则穷通自乐。

2.人们在蝇营狗苟地追求名利时,常会扭曲本性、迷失自我,庄子告诉我们敝屣富贵、淡泊荣利,则能悠游自得。

教学重难点设计 1.对庄子<逍遥游>主旨的理解。

2.对庄子<逍遥游>艺术特色的体会.

教学方法设计:诵读法、批注法、讨论法、

教学过程设计:

一、导语设计: 庄子临死前,他的心情很平静。弟子们想厚葬老师,庄子倒觉得难过了:弟子们在这关键时刻并没有勘破生死关。于是他说: “我以天地为棺椁,以日月为(陪葬的)美玉,以星辰为珍珠,天地用万物来为我 送行,我的葬物还不齐备吗?” 弟子们不觉垂泪,说:“我们怕乌鸦和老鹰吃您的遗体。” 庄子笑道:“天上有乌鸦和老鹰来吃,地上也有蝼蚁来吃啊,要是夺了前者的 食物给后者享用,不是太偏颇了吗?”(《列御寇》)

他优游自得 ,他的灵魂、魅力便是逍遥,逍遥是庄子思想的精髓,我们将共同探寻庄子逍遥境界的真正内涵。

二、知识链接:

1.庄子其人:

庄子,名周,约生于公元前369年,死于公元前286年,战国时宋国人,著名的思想家,道家学派的重要代表,与老子并称为“老庄”。 “我宁可游戏污渎之中自快,无为有国者所羁,终身不仕,以快吾志焉”(《史记. 老庄申韩列传》)一语可见其性格特点。

庄子天才卓绝,聪明勤奋,“其学无所不窥”(《史记·老子韩非列传》),并非生来就无用世之心。但是,“而今也以天下惑,予虽有祈向,不可得也”(《庄子·天地》)。一方面“窃钩者诛,窃国者为诸侯”(《胠箧》)的腐败社会使他不屑与之为伍,另一方面,“王公大人不能器之”(《史记·老子韩非列传》)的现实处境又使他无法一展抱负。人世间既然如此沉浊,“不可与庄语”(《天下》),他追求自由的心灵只好在幻想的天地里翱翔,在绝对自由的境界里寻求解脱。正是在这种情况下,他写出了苦闷心灵的追求之歌《逍遥游》。

2.作品《庄子》:又名《南华经》、《南华真经》,富有想象力和浪漫主义色彩,擅长用寓言故事来说明道理,《史记》载:“其著书十余万言,大抵率寓言也”。如丑女效颦、望洋兴叹、鲲鹏展翅、不龟手之药等,都是巧妙隽永、妙趣横生的寓言。

三、过程设计:整体感知

1、学习角度:

(1)扣标题,提出问题:何为逍遥?

教师明确:“逍遥”也写作“消摇”,意思是优游自得的样子;“逍遥游”就是没有任何束缚地、自由自在地活动。

那么,庄子又是如何诠释他的逍遥观的呢?通过预习和整体阅读,我们能看出庄子在文中哪段明确提出了自己的逍遥观。

(2)扣行文关键词:文中出现了几个“笑”字?各笑什么?

提示:文中三个“笑”字,分别在第一、二、三节。

明确:蜩与学鸠笑之;斥鴳笑之;宋荣子犹然笑之。

——笑其不逍遥,其实自己也不逍遥。真逍遥什么?

2、学习思路:

提示:不逍遥——逍遥(驳论,先破后立)(如已学过的《拿来主义》)

提出两问题:

(1)每一段列举了哪些事物,是否达到了逍遥? (第一、二自然段)

(2)找一下体现作者观点的句子(即什么才是真正的逍遥游)并翻译。(第三段)

四、具体操作:梳理探究

(一)、引导学生梳理第一、二自然段 。

1.通假现象

(1)北冥有鱼,其名为鲲(冥通“溟”) (2)三飡而反(飡通“餐”,反通“返”)

(3)小知不及大知(知通“智”) (4)此小大之辩也(辩通“辨”)

(5)而征一国者(而通“能”) (6)而御六气之辩(辩通“变”)

(7)旬有五日而后反(有通“又”,反通“返”)

3.词类活用

(1)水击三千里(水:名词作状语,在水面上)

(2)而后乃今将图南(南:名词作动词,南飞)

(3)举世非之而不加沮(非:形容词意动用法,以……为非)

4.文言句式

(1)南冥者,天池也。(判断句) (2)《齐谐》者,志怪者也。(判断句)

(3)莫之夭阏者。(宾语前置) (4)之二虫又何知!(宾语前置)

(5)奚以知其然也?(宾语前置) (6)彼且奚适也?(宾语前置)

(7)彼且恶乎待哉?(宾语前置)

5.古今异义词

果然:古义:充实之状,文中为食饱之状;今义:表事实与所说或所料相符。

虽然:古义:虽然这样;今义:转折连词

6.固定句式

(1)奚以……为?(表示反问,译为“哪里用得着……呢?”)

(2)其……?其……?(表示选择,译为“是……呢?还是……呢?”)

7.文化常识(关于纪日法)

晦:农历每月的最后一天。

望:农历每月的十五;十六为既望。

朔:农历每月的第一天。

(二)学生深入文本,思考以下问题:

1、第一段列举了哪些事物,是否达到了逍遥?

明确:鲲鹏——去以六月息者也

野马、尘埃——生物以息相吹 不逍遥(有待)

蜩与学鸠——枪榆枋而止

2、为了论证事物有所待,还用了哪些比喻

大舟漂浮,有待深水

芥草为舟,杯水负载 均有待

行路备粮,所待不同

3、第二段写了那些事物,作者如何归类

小知不及大知, 小:朝菌 蟪蛄

小年不及大年 大:冥灵 大椿 彭祖

汤之问棘 大:鲲鹏

小:斥鴳

4、第一二段之间关系如何

明确:万物在有待的范围内有大小之分

教师点评:在五彩缤纷,变幻无穷的大千世界里,有动物、有植物、有云气、有人类。其物种形状,其所占时间,所占空间,大者大,小老小,绝不相同,它们都不是自由的,皆“有所待”,即未达到逍遥之境。自然界如此,社会亦然,文章的论述自然由自然界过渡到人类社会。

(三)探究赏析

1.齐读第三段 找一下体现作者观点的句子(即什么才是真正的逍遥游)并翻译。

明确:乘天地之正,而御六气之辩,以游无穷者,彼且恶乎待哉?

顺应天地万物的本性,把握六气的变化,在无穷无际的境界中遨游的人,他们还凭借什么呢?

2.其中“待”字如何翻译,若将最后一句改成陈述将是什么意思。

明确;待:凭借,依靠。 他们不凭借任何东西。

3.社会中的人如何做到“逍遥”,庄子认为哪些人才“真逍遥”

明确:至人无己,神人无功,圣人无名

4.引导学生对庄子“三无”思想理解:

所谓“无功”就是去掉功名利禄之心,不汲汲追逐外物。

所谓“无名”,就是忘掉荣辱毁誉得失,褒贬任人。

所谓“无已”,就是忘掉自我。不受外物的束缚,达到恬淡自适的境界

(四)解题:

逍遥:自由自在、无拘无束、悠游自得、任性适意

游:心游、精神漫游、精神与心灵的放任

逍遥游:独立精神的自由翱翔。“天地与我并生,万物与我为一”(庄子)

(五)概括本文主旨: 本文追求一种“无所待”的精神自由的逍遥境界,即顺应万物的本性,悠然自在,适心任性,达到物我一体的精神上的绝对自由。

这样消除了物我对立,使精神与道融和为一,超越一切现实的矛盾,步入超越现实的绝对自由

五、艺术特色

论证方法:驳论,先破后立。

艺术风格:浪漫主义。

修辞手法:想象、夸张、对比、比喻等。

运用了“三言”——寓言、重言、卮言。

“以寓言为广” 为了说明“有所待”的思想将其寄托于生动的形象中,如文中的鲲、鹏、蜩蝉、学鸠、斥鴳等。

“以重言为真”虚构、假托、或征引前人之语,通过“汤之问棘”深化其观点。

“以卮言为曼衍”抽象论说,层层推进。

小结:

实际,庄子早就将这种人生态度寄托到了大鹏鸟身上,他是一个奋斗者的形象尽管前途渺茫,尽管随处都有学鸠、斥燕式小人的嘲笑。但是,奋斗者还是要高飞,要在那广野之乡找寻心灵停泊的港湾。面对大鹏,我们感慨万分,他时刻在指引、激励着后人如何面对困难、挫折。中国就是那只矫健的大鹏,他将永远高飞、远飞。

庄子的影响:庄子在诸子百家中是独树一帜的。为什么这么说呢?孔子仁爱,孟子仁政,墨子兼爱,法家强国,兵家攻战,都是不离现实生活的,可以称为现实主义。但庄子讲逍遥,讲齐物,却是远离人间烟火,并且行文洒脱,意象新奇,如天马行空,属于百家中的浪漫主义。所谓“庄狂屈狷”,正道出了他们独具的浪漫主义精神。他教会了我们用另一种眼光,用非功利的眼光观照这个世界,直接影响着后人的思维和创作。特别是那些浪漫主义大师,如李白,李贺,毛泽东……郭沫若说:“秦汉以来的一部中国文学史差不多大半在他的影响之下发展。”(《庄子与鲁迅》)从上面这些诗句,可以看出基本上都是脱胎于庄子《逍遥游》的描写。

六、拓展巩固:庄子寓言

七、作业:讨论,我眼中的庄子,并写一篇800子的感悟。

提示:

这就是庄子的个性,几千年前的庄子至今仍有魅力,下面我们用新时代的眼光重新审视庄子。(讨论)

于丹曾说:儒家给我们一方坚实大地,道家给我们一片自在天空,人在其中,是以心灵无疆。 庄子是道家学派的杰出代表,于丹对道家的评价,为我们重新审视庄子提供了平台。

故事中的庄子,面对富贵、功名不为所动,眼里只有濮水的清波,你是否支持庄子的做法。一分为二看庄子:消极的无为思想、虚无主义、绝对自由的消极遁世我们应摒。积极的志向远大,不局于功利,追求精神自由,个性解放我们应传扬。笑对人生,现实世界从容不迫;超越自我,心灵天地自在逍遥。

附:

板书

逍遥游

第一课时

一、积累文言字词句。

二、结构 (1、2段)自然 破题 “有待”

(3段) 社会 立论 “逍遥”

解题“逍遥”

艺术特色: 论证方法:驳论,先破后立。

艺术风格:浪漫主义。

修辞手法:想象、夸张、对比、比喻等。

运用了“三言”——寓言、重言、卮言。