高中语文人教版必修5---10 * 谈中国诗教学设计

文档属性

| 名称 | 高中语文人教版必修5---10 * 谈中国诗教学设计 |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 21.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-06-20 21:24:11 | ||

图片预览

文档简介

谈中国诗教案

教学目标:

了解中国诗歌与西方诗歌的异同,熟知中国诗歌特点,提高解读诗歌能力;

把握钱钟书的比喻笔法,引导学生咀嚼鉴赏含义隽永的句子;

了解作者及其作品,掌握比较研究的方法并学以致用。

教学重点:

了解比较中西方诗歌的异同,分析中国诗的特点,理清作者写作思路;

从对比和比喻论证方法入手,引导学生体会分析含义深刻的语言,品味作者用语之机巧。

教学难点:

以对比和比喻两种论证方法为例,引导学生体会分析含义深刻的语言,品味作者用语之机巧。

教学构想:

反复诵读,了解大概。本文写得典范古雅,但凡遣词造句、行文布局、佳构机巧、言语妙喻都需要深入品味,反复吟诵。

本文结构清晰,学生在预习中便可归纳出中国诗的特点。因此,在课堂上我将首先让学生分析中西方诗歌的异同,再着重引导学生品味体会作者独特的语言,从局部文句开始挖掘,雕琢精义,在用心揣摩之中感受作者论证的独运匠心。

教学课时:一课时

教学过程:

故事导入:

同学们,听过这样一个故事吗?关于钱钟书母鸡与鸡蛋的故事。有一位英国女士在读了《围城》这本书后,十分敬佩,并致电说想要登门拜访,结果你们猜钱钟书是如何作答的呢?他说:“假如你吃了个鸡蛋,觉得不错,你难道非要去认识一下那只下蛋的母鸡吗?”今天,我们一同走进钱钟书先生的《谈中国诗》,深入体会钱氏幽默与智慧。

作者简介

钱钟书(1910-1998年),字默存,号槐聚,江苏无锡人。1933年从清华大学外国语言文学系毕业。1937年毕业于英国牛津大学。又赴法国巴黎大学进修法国文学。1953年后,在北京大学文学研究所任研究员,并曾任中国社会科学院副院长。

主要作品: 长篇小说《围城》; 散文集《写在人生边上》; 短篇小说集《人·兽·鬼》; 学术著作《谈艺录》《管锥编》《七缀集》。

整体感知,理清思路

第1段:作者论诗的根本立场 ——比较文学的立场

第2-7段:中国诗的特点

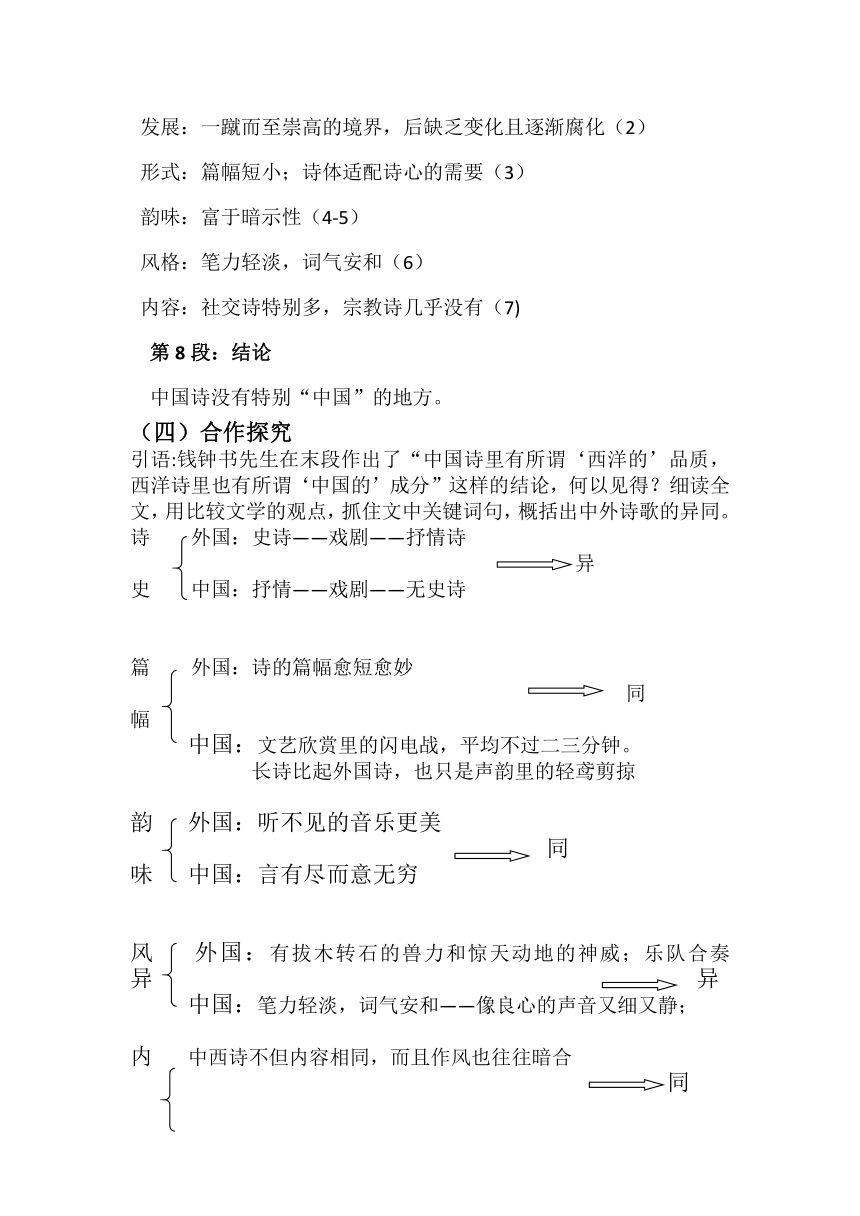

发展:一蹴而至崇高的境界,后缺乏变化且逐渐腐化(2)

形式:篇幅短小;诗体适配诗心的需要(3)

韵味:富于暗示性(4-5)

风格:笔力轻淡,词气安和(6)

内容:社交诗特别多,宗教诗几乎没有(7)

第8段:结论

中国诗没有特别“中国”的地方。

(四)合作探究

引语:钱钟书先生在末段作出了“中国诗里有所谓‘西洋的’品质,西洋诗里也有所谓‘中国的’成分”这样的结论,何以见得?细读全文,用比较文学的观点,抓住文中关键词句,概括出中外诗歌的异同。

诗 外国:史诗——戏剧——抒情诗

异

史 中国:抒情——戏剧——无史诗

篇 外国:诗的篇幅愈短愈妙

同

幅

中国:文艺欣赏里的闪电战,平均不过二三分钟。

长诗比起外国诗,也只是声韵里的轻鸢剪掠

韵 外国:听不见的音乐更美

同

味 中国:言有尽而意无穷

风 外国:有拔木转石的兽力和惊天动地的神威;乐队合奏 异 异

中国:笔力轻淡,词气安和——像良心的声音又细又静;

内 中西诗不但内容相同,而且作风也往往暗合

同

容 中国诗和西洋诗在内容上无甚差异

品析写作手法

提示:本文中哪种修辞手法出现频率最高? (比喻 )

(1)划出文中出现了的比喻句 (2分钟内完成)

(2)投影几个重要的比喻句 让学生将本体、喻体一一对应写出,体会句意。(8分钟)

A.中国人的心地里,没有地心吸力那回事,一跳就高升上去。梵文的《百喻经》说一个印度愚人要住三层楼而不许匠人造底下两层,中国的艺术和思想体构,往往是飘飘凌云的空中楼阁,这因为中国人聪明,流毒无穷地聪明。

本体:中国的艺术和思想体构 一跳就高升上去

喻体:飘飘凌云的空中楼阁 住三层楼而不许匠人造底下两层

说明:作者以此作喻,批评中国的艺术和思想体构缺乏严密的逻辑性,往往脱离客观实际,没有坚实的基础,其结果必定影响艺术的健康、稳定地发展。这个批评是相当尖锐的,比喻中透出了强烈的讽刺意味。句中“聪明”一词是反语,是没有掌握艺术创作规律只凭臆断从事的思想方法。所渭的“聪明”不过是自欺欺人。

B.中国诗是文艺欣赏里的闪电战,平均不过两三分钟。比了西洋的中篇诗,中国长诗也只是声韵里面的轻鸢剪掠。

本体:中国诗

喻体:闪电战 轻鸢剪掠

说明:中国诗简短而又意味悠远的特点。(最早叙事诗《弹歌》“断竹,续竹,飞土,逐肉”)我们就可以看出中国诗极富时间的跳跃性和空间的延展性,力争以最短的内容表现最丰富的蕴含,惜字如金,所以想象与诠释的空间也就特别大。

C.假如鞋子形成了脚,脚也形成了鞋子,诗体也许正是诗心的产物,适配诗心的需要。

本体:诗体(诗歌的形式) 诗心(诗歌的内容)

喻体:鞋子 脚

提示:是脚适应鞋子还是“削足适履” ?

说明:诗歌的内容决定了形式,当然,形式也会反作用于内容。两者辩证统一。

比喻作用:化深奥为通俗,化复杂为单纯。谈中国诗一个深奥、复杂的问题,然而作者举重若轻,把这个问题用通俗、浅显的语言传达给读者。大量的丰富生动的比喻,说明自己的观点。让读者在具体例子、形象比喻的启发和感染下,自然而然地接受作者的观点。

(六)主题归纳:

文章先谈作者论诗的根本立场。就是说必须用比较文学的观点来对待,然后重点论述中国诗的各个特点。最后论说中国诗的与外国诗虽有具体特征的差别,但没有本质的不同,反对中西本位文化论。启示人们,论诗必须据本国文化根基而加以论述,只有这样才全面科学。

(七)拓展延伸,学以致用

比较分析曹操《观沧海》与普希金《致大海》的异同

观沧海

曹 操

东临碣石,以观沧海。

水何澹澹,山岛竦峙。

树木丛生,百草丰茂。

秋风萧瑟,洪波涌起。

日月之行,若出其中;

星汉灿烂,若出其里。

幸甚至哉,歌以咏志。

致大海

普希金

再见吧,自由奔放的大海!

这是你最后一次在我的眼前,

翻滚着蔚蓝色的波浪,

和闪耀着娇美的容光。

好象是朋友忧郁的怨诉,

好象是他在临别时的呼唤,

我最后一次在倾听

你悲哀的喧响,你召唤的喧响。

你是我心灵的愿望之所在呀!

我时常沿着你的岸旁,

一个人静悄悄地,茫然地徘徊,

还因为那个隐秘地愿望而苦恼心伤!

我多么热爱你的回音,

热爱你阴沉的声调,你的深渊的音响,

还有那黄昏时分的寂静,

和那反复无常的激情!

渔夫们的温顺的风帆,

靠了你的任性的保护,

在波涛之间勇敢地飞航;

但当你汹涌起来而无法控制时,

大群地船只就会覆亡。

你等待着,你召唤着……而我却被束缚住;

我的心灵的挣扎完全归于枉然:

我被一种强烈的热情所魅惑,

使我留在你的岸旁……

有什么好怜惜呢?现在哪儿

才是我要奔向的无忧无绿虑的路径?

在你的荒漠之中,有一样东西

它曾使我的心灵为之震惊。

我曾想永远地离开

你这寂寞和静止不动地海岸,

怀着狂欢之情祝贺你,

并任我的诗歌顺着你的波涛奔向远方,

但是我却未能如愿以偿!

那是一处峭岩,一座光荣的坟墓……

在那儿,沉浸在寒冷的睡梦中的,

是一些威严的回忆;

拿破仑就在那儿消亡。

世界空虚了,大海洋呀,

你现在要吧我带到什么地方?

人们的命运到处都是一样:

凡是有着幸福的地方,那儿早就有人在守卫:

或许是开明的贤者,或许是暴虐的君王。

哦,再见吧,大海!

我永不会忘记你庄严的容光,

我将长久地,长久地

倾听你在黄昏时分地轰响。

我整个心灵充满了你,

我要把你地峭岩,你地海湾,

你的闪光,你的阴影,还有絮语的波浪,

带进森林,带到那静寂的荒漠之乡。

相同点:

内容上都是作者心坎情绪的自然流露,《观沧海》写沧海的广阔浩大,显出一种奇丽之状,也反响出作者广阔、雄壮的情怀,我们能从实景的刻画中感受到诗人非凡的心胸魄力。《致大海》是一曲对大海的庄严颂歌,是对人生命运的深沉感叹,也是对自由的热情礼赞。

不同点:

《观沧海》体现了中国诗讲究篇幅短小的特点,“是文艺观赏里的闪电战”,但在简短的篇幅中包容着深远的意味; 《致大海》篇幅较长,抒情充分 。《观沧海》体现了中国诗富于暗示性的特点,在字面以外,“字面”不过起到诱发和影射作用,诗句的可涵咏价值大。《致大海》则体现了外国诗直抒胸臆的特点

教学目标:

了解中国诗歌与西方诗歌的异同,熟知中国诗歌特点,提高解读诗歌能力;

把握钱钟书的比喻笔法,引导学生咀嚼鉴赏含义隽永的句子;

了解作者及其作品,掌握比较研究的方法并学以致用。

教学重点:

了解比较中西方诗歌的异同,分析中国诗的特点,理清作者写作思路;

从对比和比喻论证方法入手,引导学生体会分析含义深刻的语言,品味作者用语之机巧。

教学难点:

以对比和比喻两种论证方法为例,引导学生体会分析含义深刻的语言,品味作者用语之机巧。

教学构想:

反复诵读,了解大概。本文写得典范古雅,但凡遣词造句、行文布局、佳构机巧、言语妙喻都需要深入品味,反复吟诵。

本文结构清晰,学生在预习中便可归纳出中国诗的特点。因此,在课堂上我将首先让学生分析中西方诗歌的异同,再着重引导学生品味体会作者独特的语言,从局部文句开始挖掘,雕琢精义,在用心揣摩之中感受作者论证的独运匠心。

教学课时:一课时

教学过程:

故事导入:

同学们,听过这样一个故事吗?关于钱钟书母鸡与鸡蛋的故事。有一位英国女士在读了《围城》这本书后,十分敬佩,并致电说想要登门拜访,结果你们猜钱钟书是如何作答的呢?他说:“假如你吃了个鸡蛋,觉得不错,你难道非要去认识一下那只下蛋的母鸡吗?”今天,我们一同走进钱钟书先生的《谈中国诗》,深入体会钱氏幽默与智慧。

作者简介

钱钟书(1910-1998年),字默存,号槐聚,江苏无锡人。1933年从清华大学外国语言文学系毕业。1937年毕业于英国牛津大学。又赴法国巴黎大学进修法国文学。1953年后,在北京大学文学研究所任研究员,并曾任中国社会科学院副院长。

主要作品: 长篇小说《围城》; 散文集《写在人生边上》; 短篇小说集《人·兽·鬼》; 学术著作《谈艺录》《管锥编》《七缀集》。

整体感知,理清思路

第1段:作者论诗的根本立场 ——比较文学的立场

第2-7段:中国诗的特点

发展:一蹴而至崇高的境界,后缺乏变化且逐渐腐化(2)

形式:篇幅短小;诗体适配诗心的需要(3)

韵味:富于暗示性(4-5)

风格:笔力轻淡,词气安和(6)

内容:社交诗特别多,宗教诗几乎没有(7)

第8段:结论

中国诗没有特别“中国”的地方。

(四)合作探究

引语:钱钟书先生在末段作出了“中国诗里有所谓‘西洋的’品质,西洋诗里也有所谓‘中国的’成分”这样的结论,何以见得?细读全文,用比较文学的观点,抓住文中关键词句,概括出中外诗歌的异同。

诗 外国:史诗——戏剧——抒情诗

异

史 中国:抒情——戏剧——无史诗

篇 外国:诗的篇幅愈短愈妙

同

幅

中国:文艺欣赏里的闪电战,平均不过二三分钟。

长诗比起外国诗,也只是声韵里的轻鸢剪掠

韵 外国:听不见的音乐更美

同

味 中国:言有尽而意无穷

风 外国:有拔木转石的兽力和惊天动地的神威;乐队合奏 异 异

中国:笔力轻淡,词气安和——像良心的声音又细又静;

内 中西诗不但内容相同,而且作风也往往暗合

同

容 中国诗和西洋诗在内容上无甚差异

品析写作手法

提示:本文中哪种修辞手法出现频率最高? (比喻 )

(1)划出文中出现了的比喻句 (2分钟内完成)

(2)投影几个重要的比喻句 让学生将本体、喻体一一对应写出,体会句意。(8分钟)

A.中国人的心地里,没有地心吸力那回事,一跳就高升上去。梵文的《百喻经》说一个印度愚人要住三层楼而不许匠人造底下两层,中国的艺术和思想体构,往往是飘飘凌云的空中楼阁,这因为中国人聪明,流毒无穷地聪明。

本体:中国的艺术和思想体构 一跳就高升上去

喻体:飘飘凌云的空中楼阁 住三层楼而不许匠人造底下两层

说明:作者以此作喻,批评中国的艺术和思想体构缺乏严密的逻辑性,往往脱离客观实际,没有坚实的基础,其结果必定影响艺术的健康、稳定地发展。这个批评是相当尖锐的,比喻中透出了强烈的讽刺意味。句中“聪明”一词是反语,是没有掌握艺术创作规律只凭臆断从事的思想方法。所渭的“聪明”不过是自欺欺人。

B.中国诗是文艺欣赏里的闪电战,平均不过两三分钟。比了西洋的中篇诗,中国长诗也只是声韵里面的轻鸢剪掠。

本体:中国诗

喻体:闪电战 轻鸢剪掠

说明:中国诗简短而又意味悠远的特点。(最早叙事诗《弹歌》“断竹,续竹,飞土,逐肉”)我们就可以看出中国诗极富时间的跳跃性和空间的延展性,力争以最短的内容表现最丰富的蕴含,惜字如金,所以想象与诠释的空间也就特别大。

C.假如鞋子形成了脚,脚也形成了鞋子,诗体也许正是诗心的产物,适配诗心的需要。

本体:诗体(诗歌的形式) 诗心(诗歌的内容)

喻体:鞋子 脚

提示:是脚适应鞋子还是“削足适履” ?

说明:诗歌的内容决定了形式,当然,形式也会反作用于内容。两者辩证统一。

比喻作用:化深奥为通俗,化复杂为单纯。谈中国诗一个深奥、复杂的问题,然而作者举重若轻,把这个问题用通俗、浅显的语言传达给读者。大量的丰富生动的比喻,说明自己的观点。让读者在具体例子、形象比喻的启发和感染下,自然而然地接受作者的观点。

(六)主题归纳:

文章先谈作者论诗的根本立场。就是说必须用比较文学的观点来对待,然后重点论述中国诗的各个特点。最后论说中国诗的与外国诗虽有具体特征的差别,但没有本质的不同,反对中西本位文化论。启示人们,论诗必须据本国文化根基而加以论述,只有这样才全面科学。

(七)拓展延伸,学以致用

比较分析曹操《观沧海》与普希金《致大海》的异同

观沧海

曹 操

东临碣石,以观沧海。

水何澹澹,山岛竦峙。

树木丛生,百草丰茂。

秋风萧瑟,洪波涌起。

日月之行,若出其中;

星汉灿烂,若出其里。

幸甚至哉,歌以咏志。

致大海

普希金

再见吧,自由奔放的大海!

这是你最后一次在我的眼前,

翻滚着蔚蓝色的波浪,

和闪耀着娇美的容光。

好象是朋友忧郁的怨诉,

好象是他在临别时的呼唤,

我最后一次在倾听

你悲哀的喧响,你召唤的喧响。

你是我心灵的愿望之所在呀!

我时常沿着你的岸旁,

一个人静悄悄地,茫然地徘徊,

还因为那个隐秘地愿望而苦恼心伤!

我多么热爱你的回音,

热爱你阴沉的声调,你的深渊的音响,

还有那黄昏时分的寂静,

和那反复无常的激情!

渔夫们的温顺的风帆,

靠了你的任性的保护,

在波涛之间勇敢地飞航;

但当你汹涌起来而无法控制时,

大群地船只就会覆亡。

你等待着,你召唤着……而我却被束缚住;

我的心灵的挣扎完全归于枉然:

我被一种强烈的热情所魅惑,

使我留在你的岸旁……

有什么好怜惜呢?现在哪儿

才是我要奔向的无忧无绿虑的路径?

在你的荒漠之中,有一样东西

它曾使我的心灵为之震惊。

我曾想永远地离开

你这寂寞和静止不动地海岸,

怀着狂欢之情祝贺你,

并任我的诗歌顺着你的波涛奔向远方,

但是我却未能如愿以偿!

那是一处峭岩,一座光荣的坟墓……

在那儿,沉浸在寒冷的睡梦中的,

是一些威严的回忆;

拿破仑就在那儿消亡。

世界空虚了,大海洋呀,

你现在要吧我带到什么地方?

人们的命运到处都是一样:

凡是有着幸福的地方,那儿早就有人在守卫:

或许是开明的贤者,或许是暴虐的君王。

哦,再见吧,大海!

我永不会忘记你庄严的容光,

我将长久地,长久地

倾听你在黄昏时分地轰响。

我整个心灵充满了你,

我要把你地峭岩,你地海湾,

你的闪光,你的阴影,还有絮语的波浪,

带进森林,带到那静寂的荒漠之乡。

相同点:

内容上都是作者心坎情绪的自然流露,《观沧海》写沧海的广阔浩大,显出一种奇丽之状,也反响出作者广阔、雄壮的情怀,我们能从实景的刻画中感受到诗人非凡的心胸魄力。《致大海》是一曲对大海的庄严颂歌,是对人生命运的深沉感叹,也是对自由的热情礼赞。

不同点:

《观沧海》体现了中国诗讲究篇幅短小的特点,“是文艺观赏里的闪电战”,但在简短的篇幅中包容着深远的意味; 《致大海》篇幅较长,抒情充分 。《观沧海》体现了中国诗富于暗示性的特点,在字面以外,“字面”不过起到诱发和影射作用,诗句的可涵咏价值大。《致大海》则体现了外国诗直抒胸臆的特点