8.《咬文嚼字》课件25张2021-2022学年人教版高中语文必修五(共25张PPT)

文档属性

| 名称 | 8.《咬文嚼字》课件25张2021-2022学年人教版高中语文必修五(共25张PPT) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 767.1KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-06-21 17:20:47 | ||

图片预览

文档简介

(共25张PPT)

朱光潜

文

嚼

字

咬

小老鼠看书——

锤字炼句是我国文人的传统

吟安一个字,

拈断数茎须。

——唐·卢延让

两句三年得,

一吟双泪流。

—— 唐·贾岛

为人性僻耽佳句,语不惊人死不休

——唐·杜甫

古人不废炼字法,然以意胜,而不以字胜,故能平字见奇,常字见险,陈字见新,朴字见色

——清·沈德潜

过分地斟酌字句,多用来指死抠字眼儿而不注重精神实质。

“咬文嚼字”本义

本词原是贬义色彩,在本文则是贬义褒用

词性色彩

请同学们回忆我们以前学过的课文中有哪些咬文嚼字的字句?

温故知新

月光如流水一般,静静地 在这一片叶子和花上。

壹

贰

叁

肆

鹰 长空,

鱼 浅底,

万类霜天竞自由。

薄薄的青雾 起在荷塘里。

弯弯的杨柳的稀疏的倩影,却又像是 在荷叶上。

温故知新

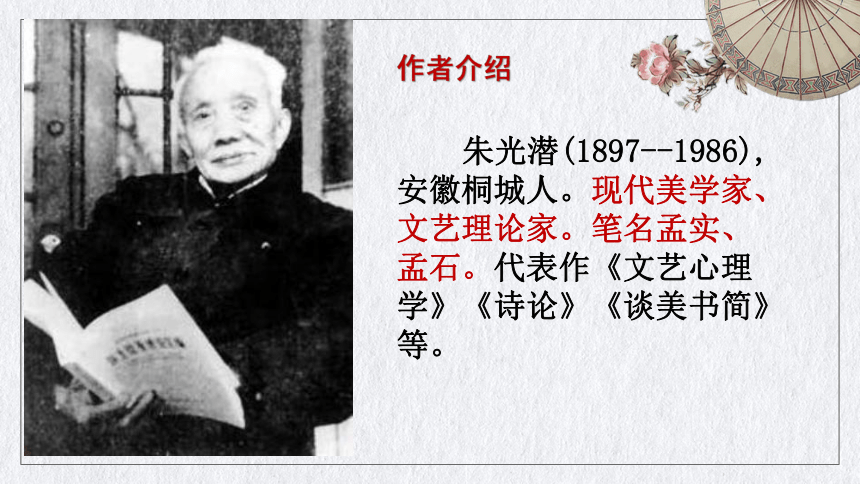

朱光潜(1897--1986),安徽桐城人。现代美学家、文艺理论家。笔名孟实、孟石。代表作《文艺心理学》《诗论》《谈美书简》等。

作者介绍

文艺随笔:也叫文艺短论,是文艺评论的一种,它的特点是一事一议;篇幅短小;既发议论又谈感受,行文自由,语言精辟,议论形象。

文体介绍

赏析全文

在文学,无论阅读或写作,我们必须有一字不肯放松的谨严。

作者在文中赋予了“咬文嚼字”什么样的新意呢?请用原文回答。

故,“咬文嚼字”是一种一字不放松的严谨的态度。

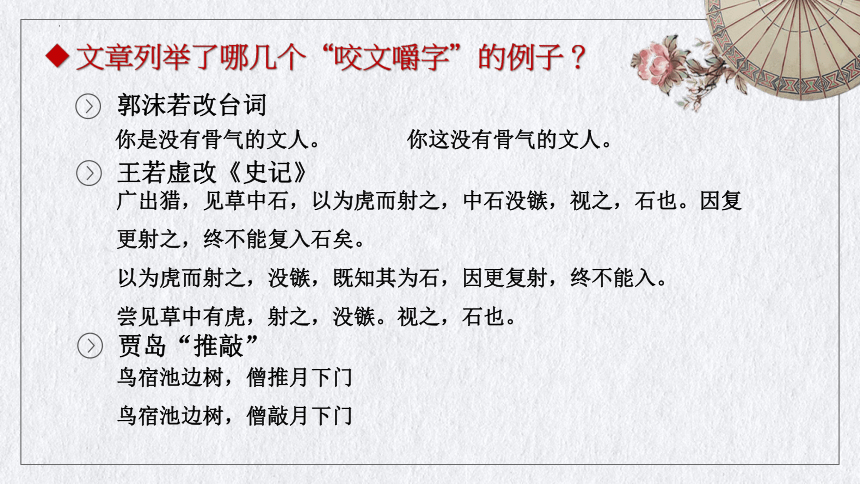

文章列举了哪几个“咬文嚼字”的例子?

郭沫若改台词

你是没有骨气的文人。 你这没有骨气的文人。

王若虚改《史记》

广出猎,见草中石,以为虎而射之,中石没镞,视之,石也。因复更射之,终不能复入石矣。

以为虎而射之,没镞,既知其为石,因更复射,终不能入。

尝见草中有虎,射之,没镞。视之,石也。

贾岛“推敲”

鸟宿池边树,僧推月下门

鸟宿池边树,僧敲月下门

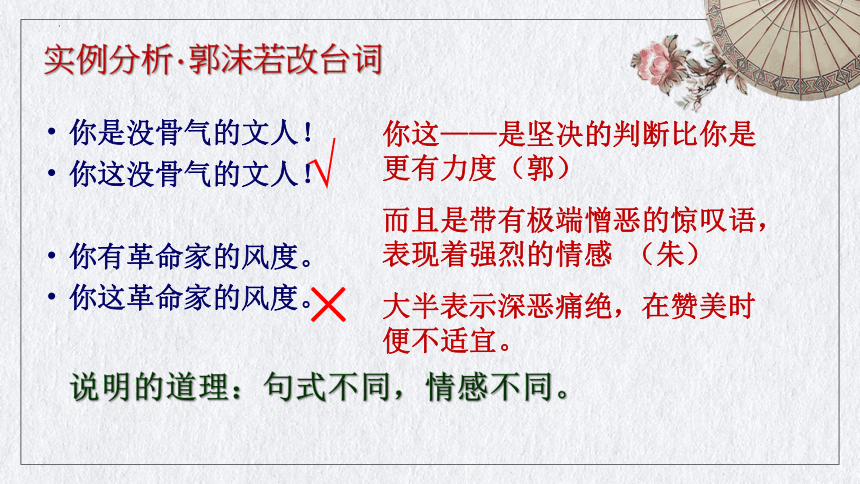

实例分析·郭沫若改台词

你是没骨气的文人!

你这没骨气的文人!

你有革命家的风度。

你这革命家的风度。

你这——是坚决的判断比你是更有力度(郭)

而且是带有极端憎恶的惊叹语,表现着强烈的情感 (朱)

大半表示深恶痛绝,在赞美时便不适宜。

√

×

说明的道理:句式不同,情感不同。

思考:“你这”真的“大半表示深恶痛绝,在赞美时便不适宜”吗?

长辈对幼儿:你这小淘气!

水牛

郭沫若

活也牺牲,死也牺牲,

死活为了人民,你毫无怨艾。

你这和平的象征,

你这献身精神的大块,

水牛,水牛,你最最可爱。

——具体问题具体分析

请以小组为单位,讨论剩下的两个事例,比较其改动,看看哪个字词咬得准,用得妙?

步骤一:分析改动的形式

步骤二:找出段落中的关键性语言

步骤三:分析、综合得出答案

实例分析·王若虚改《史记》

幻觉、错觉

准、狠

有发现错误而惊讶的意味

有失望而放弃得很斩截的意味

无惊讶之意

只表结果

非也

广出猎,见草中石,以为虎而射之,中石没镞,视之,石也。射之,终不能复入石矣。

以为虎而射之,没镞,既知其为石,因更复射,终不能入。

尝见草中有虎,射之,没镞。视之,石也。

字

数

不

同,

意

味

不

同。

鸟宿池边树,

僧推月下门。

推

冷寂场合

敲

热闹场合

实例分析·贾岛“推敲”

鸟宿池边树,

僧敲月下门。

自掩自推真自在,

人言冷寂我独闲。

随缘剥啄惊宿鸟,

月下来僧扰梦清。

字

眼

不

同

意

境

不

同

字数不同,意味不同

壹

贰

叁

句式不同,情感不同

字眼不同,意境不同

郭沫若改台词

王若虚改《史记》

贾岛“推敲”

实例与道理

因为文字和思想有着密切的关系。

为什么只是改变了一两个字词,文字表达的

意思会有如此大的差别?

课文第6、7段写了什么内容?举了什么例子?说明了什么道理?

独携天上小团月,来试人间第二泉。

品味诗句6段

清茶

水中月

(味觉)

(视觉)

联想

清沁心脾、清沁肺腑

独携天上小团月,来试人间第二泉。

品味诗句6段

1、诗人所处环境:

2、诗中人物的活动:

3、诗中人的情趣:

月明风清,碧泉映月

品荼、赏月

恬静幽闲、醉情山水

明确:用联想意义,意蕴丰富

事例7段:写美人、才子等的用语(反面事例)

美人都是—— 柳腰桃面、王嫱、西施

才子都是——学富五车、才高八斗

谈风景必是——春花秋月

叙别离——柳岸灞桥

做买卖都有——端木遗风

排印书籍 ——付梓、杀青

说明的道理:字的联想意义也容易误用而生流弊,容易滑向“套板反应”。

郭老改字

【引】

咬文嚼字

(反)李广射虎

(正)贾岛吟诗

阅 读

苏轼写诗(正)

套板反应(反)

【结】

达到艺术美

写 作

思路结构

让我们明白文字和思想感情息息相关,文字的咀嚼实质上就是思想感情的推敲。品味语言, 要由此及彼、由表及里,品情味、意味、意境。

让我们明白运用语言要刻苦自励,推陈出新。

让我们明白品味语言要独立思考,不迷信盲从权威,独立思考才有新见。

文章启示

1.下列有关“咬文嚼字”的表述,不符合原文意思的一项是()

A.“咬文嚼字”形容过分地斟酌字句,多用来讽刺死抠字眼儿而不注重精神实质,所以咬文嚼字有时是一个坏习惯,这个成语的含义通常不是很好。

B.本文中作者认为,咬文嚼字,在表面上象只是斟酌文字的分量,在实际上就是调整思想和情感。

C.一般人根本不了解文字和情感的密切关系,以为更改一两个字不过是要文字顺畅些或是漂亮些,其实更动了文字就同时更动了思想情感。

D.在文学,无论阅读或写作,我们必须有一字不肯放松的谨严。文学与文字表现思想情感,文字上面有含糊,就是思想还没有透彻,情感还没有凝炼。

阅读检测

2.下列理解和分析,不符合原文意思的一项是( )

A.郭先生援例把“你有革命家的风度”改为“你这革命家的风度”,似乎改得并不很妥。原因在于“你这”式语法大半表示深恶痛嫉,在赞美时便不适宜。

B.王若虚在《史记辨惑》里说《史记》李广射虎一段“凡多三石字”,在表面上似乎改得简洁些,却实在远不如原文,其中区别稍有文字敏感的人细心玩索一番,自会明白。

C.古今人都赞赏“推敲”故事中“敲”字比“推”字下得好,其实这不仅是文字上的分别同时也是意境上的分别,作者认为二词并无高下之分,关键在于贾岛要表现的意境是什么。

D.苏东坡的“惠山烹小龙团”诗里三四两句“独携天上小团月,来试人间第二泉”运用了文字联想的意义,这两句诗的妙处就在不即不离若隐若约之中。

3.根据原文内容,下列理解和分析不正确的一项是( )

A.字有直指的意义,有联想的意义。直指的意义易用,联想的意义却难用,因为前者是固定的后者是游离的,前者偏于类型后者偏于个性。我们今天为文要想写出个性,也不可忽视字的联想意义。

B.文学的文字有时必须顾到联想的意义,尤其是在诗方面。而科学的文字越限于直指的意义就越精确,因而,科学不必顾到联想的意义,而应重视直指的意义。

C.一个人的心理习惯如果老是倾向于套板反应,他就根本与文艺无缘。因为就作者说,“套版反应”和创造的动机是仇敌;就读者说,它引不起新鲜而真切的情趣。从这个意义上讲,我们创作要努力走出套板反应。

D.文学是艰苦的事,只有刻苦自励推陈翻新,时时求思想情感和语文的精炼与吻合,他才会逐渐达到艺术的完美。这种“咬文嚼字”的精神,对我们今天的创作仍有不可忽视的借鉴意义。

下课啦!

朱光潜

文

嚼

字

咬

小老鼠看书——

锤字炼句是我国文人的传统

吟安一个字,

拈断数茎须。

——唐·卢延让

两句三年得,

一吟双泪流。

—— 唐·贾岛

为人性僻耽佳句,语不惊人死不休

——唐·杜甫

古人不废炼字法,然以意胜,而不以字胜,故能平字见奇,常字见险,陈字见新,朴字见色

——清·沈德潜

过分地斟酌字句,多用来指死抠字眼儿而不注重精神实质。

“咬文嚼字”本义

本词原是贬义色彩,在本文则是贬义褒用

词性色彩

请同学们回忆我们以前学过的课文中有哪些咬文嚼字的字句?

温故知新

月光如流水一般,静静地 在这一片叶子和花上。

壹

贰

叁

肆

鹰 长空,

鱼 浅底,

万类霜天竞自由。

薄薄的青雾 起在荷塘里。

弯弯的杨柳的稀疏的倩影,却又像是 在荷叶上。

温故知新

朱光潜(1897--1986),安徽桐城人。现代美学家、文艺理论家。笔名孟实、孟石。代表作《文艺心理学》《诗论》《谈美书简》等。

作者介绍

文艺随笔:也叫文艺短论,是文艺评论的一种,它的特点是一事一议;篇幅短小;既发议论又谈感受,行文自由,语言精辟,议论形象。

文体介绍

赏析全文

在文学,无论阅读或写作,我们必须有一字不肯放松的谨严。

作者在文中赋予了“咬文嚼字”什么样的新意呢?请用原文回答。

故,“咬文嚼字”是一种一字不放松的严谨的态度。

文章列举了哪几个“咬文嚼字”的例子?

郭沫若改台词

你是没有骨气的文人。 你这没有骨气的文人。

王若虚改《史记》

广出猎,见草中石,以为虎而射之,中石没镞,视之,石也。因复更射之,终不能复入石矣。

以为虎而射之,没镞,既知其为石,因更复射,终不能入。

尝见草中有虎,射之,没镞。视之,石也。

贾岛“推敲”

鸟宿池边树,僧推月下门

鸟宿池边树,僧敲月下门

实例分析·郭沫若改台词

你是没骨气的文人!

你这没骨气的文人!

你有革命家的风度。

你这革命家的风度。

你这——是坚决的判断比你是更有力度(郭)

而且是带有极端憎恶的惊叹语,表现着强烈的情感 (朱)

大半表示深恶痛绝,在赞美时便不适宜。

√

×

说明的道理:句式不同,情感不同。

思考:“你这”真的“大半表示深恶痛绝,在赞美时便不适宜”吗?

长辈对幼儿:你这小淘气!

水牛

郭沫若

活也牺牲,死也牺牲,

死活为了人民,你毫无怨艾。

你这和平的象征,

你这献身精神的大块,

水牛,水牛,你最最可爱。

——具体问题具体分析

请以小组为单位,讨论剩下的两个事例,比较其改动,看看哪个字词咬得准,用得妙?

步骤一:分析改动的形式

步骤二:找出段落中的关键性语言

步骤三:分析、综合得出答案

实例分析·王若虚改《史记》

幻觉、错觉

准、狠

有发现错误而惊讶的意味

有失望而放弃得很斩截的意味

无惊讶之意

只表结果

非也

广出猎,见草中石,以为虎而射之,中石没镞,视之,石也。射之,终不能复入石矣。

以为虎而射之,没镞,既知其为石,因更复射,终不能入。

尝见草中有虎,射之,没镞。视之,石也。

字

数

不

同,

意

味

不

同。

鸟宿池边树,

僧推月下门。

推

冷寂场合

敲

热闹场合

实例分析·贾岛“推敲”

鸟宿池边树,

僧敲月下门。

自掩自推真自在,

人言冷寂我独闲。

随缘剥啄惊宿鸟,

月下来僧扰梦清。

字

眼

不

同

意

境

不

同

字数不同,意味不同

壹

贰

叁

句式不同,情感不同

字眼不同,意境不同

郭沫若改台词

王若虚改《史记》

贾岛“推敲”

实例与道理

因为文字和思想有着密切的关系。

为什么只是改变了一两个字词,文字表达的

意思会有如此大的差别?

课文第6、7段写了什么内容?举了什么例子?说明了什么道理?

独携天上小团月,来试人间第二泉。

品味诗句6段

清茶

水中月

(味觉)

(视觉)

联想

清沁心脾、清沁肺腑

独携天上小团月,来试人间第二泉。

品味诗句6段

1、诗人所处环境:

2、诗中人物的活动:

3、诗中人的情趣:

月明风清,碧泉映月

品荼、赏月

恬静幽闲、醉情山水

明确:用联想意义,意蕴丰富

事例7段:写美人、才子等的用语(反面事例)

美人都是—— 柳腰桃面、王嫱、西施

才子都是——学富五车、才高八斗

谈风景必是——春花秋月

叙别离——柳岸灞桥

做买卖都有——端木遗风

排印书籍 ——付梓、杀青

说明的道理:字的联想意义也容易误用而生流弊,容易滑向“套板反应”。

郭老改字

【引】

咬文嚼字

(反)李广射虎

(正)贾岛吟诗

阅 读

苏轼写诗(正)

套板反应(反)

【结】

达到艺术美

写 作

思路结构

让我们明白文字和思想感情息息相关,文字的咀嚼实质上就是思想感情的推敲。品味语言, 要由此及彼、由表及里,品情味、意味、意境。

让我们明白运用语言要刻苦自励,推陈出新。

让我们明白品味语言要独立思考,不迷信盲从权威,独立思考才有新见。

文章启示

1.下列有关“咬文嚼字”的表述,不符合原文意思的一项是()

A.“咬文嚼字”形容过分地斟酌字句,多用来讽刺死抠字眼儿而不注重精神实质,所以咬文嚼字有时是一个坏习惯,这个成语的含义通常不是很好。

B.本文中作者认为,咬文嚼字,在表面上象只是斟酌文字的分量,在实际上就是调整思想和情感。

C.一般人根本不了解文字和情感的密切关系,以为更改一两个字不过是要文字顺畅些或是漂亮些,其实更动了文字就同时更动了思想情感。

D.在文学,无论阅读或写作,我们必须有一字不肯放松的谨严。文学与文字表现思想情感,文字上面有含糊,就是思想还没有透彻,情感还没有凝炼。

阅读检测

2.下列理解和分析,不符合原文意思的一项是( )

A.郭先生援例把“你有革命家的风度”改为“你这革命家的风度”,似乎改得并不很妥。原因在于“你这”式语法大半表示深恶痛嫉,在赞美时便不适宜。

B.王若虚在《史记辨惑》里说《史记》李广射虎一段“凡多三石字”,在表面上似乎改得简洁些,却实在远不如原文,其中区别稍有文字敏感的人细心玩索一番,自会明白。

C.古今人都赞赏“推敲”故事中“敲”字比“推”字下得好,其实这不仅是文字上的分别同时也是意境上的分别,作者认为二词并无高下之分,关键在于贾岛要表现的意境是什么。

D.苏东坡的“惠山烹小龙团”诗里三四两句“独携天上小团月,来试人间第二泉”运用了文字联想的意义,这两句诗的妙处就在不即不离若隐若约之中。

3.根据原文内容,下列理解和分析不正确的一项是( )

A.字有直指的意义,有联想的意义。直指的意义易用,联想的意义却难用,因为前者是固定的后者是游离的,前者偏于类型后者偏于个性。我们今天为文要想写出个性,也不可忽视字的联想意义。

B.文学的文字有时必须顾到联想的意义,尤其是在诗方面。而科学的文字越限于直指的意义就越精确,因而,科学不必顾到联想的意义,而应重视直指的意义。

C.一个人的心理习惯如果老是倾向于套板反应,他就根本与文艺无缘。因为就作者说,“套版反应”和创造的动机是仇敌;就读者说,它引不起新鲜而真切的情趣。从这个意义上讲,我们创作要努力走出套板反应。

D.文学是艰苦的事,只有刻苦自励推陈翻新,时时求思想情感和语文的精炼与吻合,他才会逐渐达到艺术的完美。这种“咬文嚼字”的精神,对我们今天的创作仍有不可忽视的借鉴意义。

下课啦!