第13课《唐诗五首》教学设计

图片预览

文档简介

《唐诗五首》教学设计

教学目标

诵读诗歌,了解律诗,感受音韵之美;

借助想象和联想,感受景物之美,体会诗歌意境;

结合背景,领会诗歌主旨,体会诗人情感。

教学重难点

重点:借助想象和联想,感受景物之美,体会诗歌意境

难点:结合背景,领会诗歌主旨,体会诗人情感

教学过程

第1课时

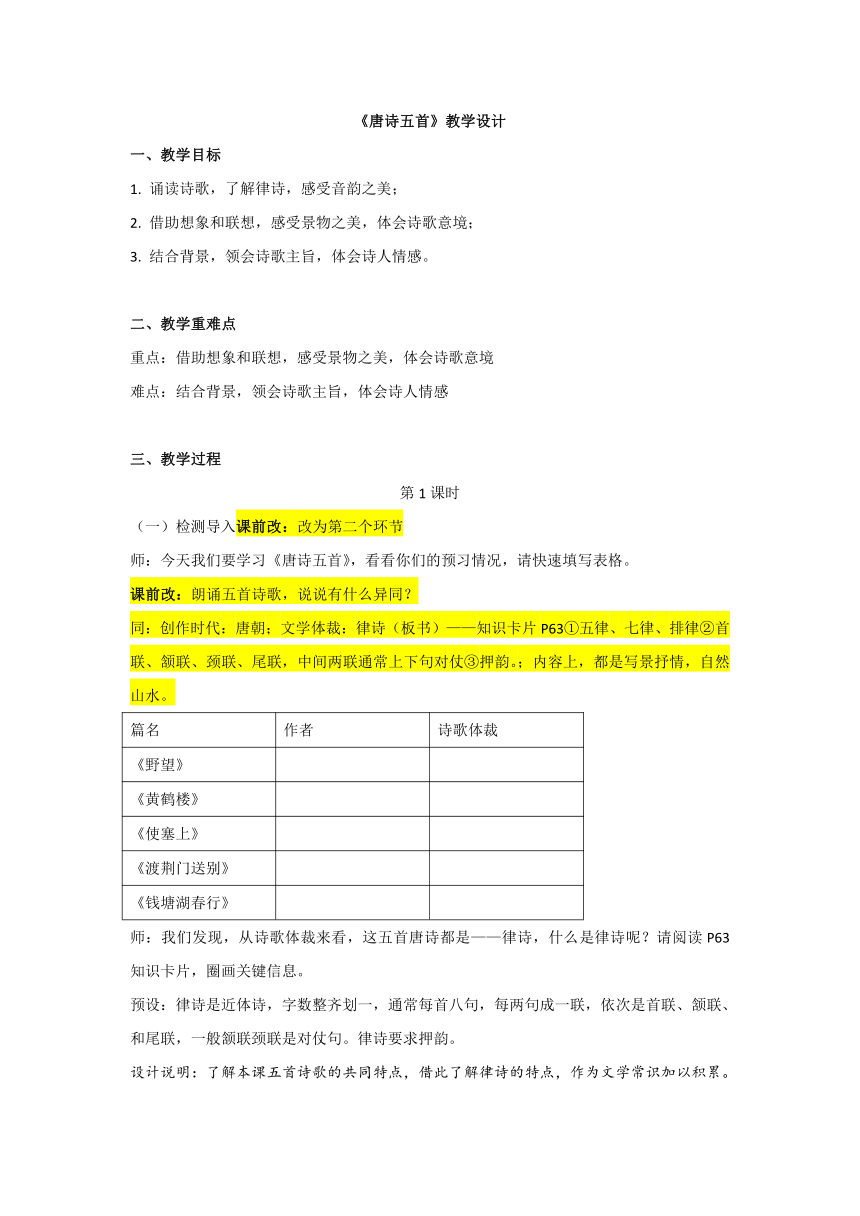

检测导入课前改:改为第二个环节

师:今天我们要学习《唐诗五首》,看看你们的预习情况,请快速填写表格。

课前改:朗诵五首诗歌,说说有什么异同?

同:创作时代:唐朝;文学体裁:律诗(板书)——知识卡片P63①五律、七律、排律②首联、颔联、颈联、尾联,中间两联通常上下句对仗③押韵。;内容上,都是写景抒情,自然山水。

篇名 作者 诗歌体裁

《野望》

《黄鹤楼》

《使塞上》

《渡荆门送别》

《钱塘湖春行》

师:我们发现,从诗歌体裁来看,这五首唐诗都是——律诗,什么是律诗呢?请阅读P63知识卡片,圈画关键信息。

预设:律诗是近体诗,字数整齐划一,通常每首八句,每两句成一联,依次是首联、颔联、和尾联,一般颔联颈联是对仗句。律诗要求押韵。

设计说明:了解本课五首诗歌的共同特点,借此了解律诗的特点,作为文学常识加以积累。

回顾单元目标课前改:改为第一个环节

师:本单元我们已经学过了《三峡》,还记得学习本单元的要求吗?

预设:先读景,再读情,一切景语皆情语。

板书:景 情

设计说明:明确单元学习要求,再次明确借景抒情的写作手法。

学习《野望》

课前改:过渡,明确了律诗的特点,这将作为文学常识,请积累。那么,接下来我们一起走进诗歌《野望》的内容。

师:我们先来学习第一首唐诗,齐读标题,想想你产生了什么疑问?

预设:望什么?产生了什么情感?野是什么环境?……

师:那我们首先来看作者在什么环境下“望”?

预设:东皋薄暮望,东皋(注释2),薄暮(注释3)交代了望的地点和时间。

师:隐居之地就照应了标题的“野”。课前改:有一个词叫“在野”与“在朝”相对,就是不为官,不当政。在野党,就是不执政的党派。

师:那么诗人望什么呢?请同学们一起朗读诗歌,思考这个问题。

预设:

秋色点明当时的季节是秋季。落晖照应首联中的薄暮。夕阳余晖晕染下每一棵树,每一座山都呈现着浓浓的秋意,这是诗人远望之景。诗人用了“树树”“山山”两个叠词,读起来节奏更加舒缓,表现出静谧的环境氛围。“皆秋色”“唯落晖”使远望之景染上清冷的色彩。

颈联也是诗人所望之景。放牧的人赶着牛群返回,猎人骑着马,带着获猎的鸟兽归来。同样是写景,不过诗人望的角度由远及近,且使用白描的手法。在静谧的背景之下,“驱犊返”“带禽归”聚焦牧人和猎马,使整个画面动了起来,充满闲适的山野生活气息。“返”与“归”字既照应了首联中的薄暮与颔联中的落晖,又与诗人彷徨不知归依何处的心理状态,形成了明的对比。

颔联与颈联构成了一幅山间秋晚图。

师:看着这样一幅山家晚秋图,作者内心产生了怎么样的情感呢?

预设:

徙倚意为徘徊。欲何依,化用曹操《短歌行》中的诗句“月明星稀,乌鹊南飞,绕树三匝,何枝可依。”联系作者弃官隐居的背景,可以读出诗人想在政治上有所作为,却不得志的迷茫和苦闷之情。

“采薇”,即采食野菜。据史记《伯夷列传》商末孤竹君之子伯夷、叔齐在商亡之后,“不食周粟,隐于首阳山,采薇而食之。”后遂以采薇比喻隐居不仕。

“无相识”表现了诗人的孤独,诗人只能放声高歌,怀念同样过着隐居生活的伯夷、叔齐,向先贤寻找慰藉。

尾联与首联相呼应,表现出诗人无法排遣的彷徨、孤独和苦闷之情。

板书设计:

景 情

静谧、冷清、闲适 彷徨、孤独、苦闷

远:树、山、落晖 静 欲何依

近:牧人、猎马 动 无相识

(二)学习《黄鹤楼》

师:用刚才的方法,我们一起来阅读《黄鹤楼》,首先请你们自主阅读标题,提出疑问。

预设:1. 作者处在黄鹤楼的什么位置?2. 看了怎样的景色?抒发了什么情感?

设计说明:问题的提出,就是阅读的路径,带着问题进行自学,效果更好。

师:小组合作,解决你们提出的问题,填写在学习单上。

预设:

首联紧扣诗题,以神话传说起笔,想象昔日仙人费祎乘黄鹤在此处停留的情景。使登楼之人,不禁产生飘飘然的感觉。第二句,将思绪拉回到现实中来,写现实的鹤去楼空。空字背后隐含着诗人怅然若失的情感。

颔联写黄鹤离去后不再返回。千年来,只有白云在悠悠浮动。颔联紧承首联。第二三句中,两个黄鹤衔接紧凑,诗意贯通。第四句同样用了一个空字,表面上是修饰白云,但其背后暗含着诗人试图追寻黄鹤的踪影,却最终无所得的怅然若失之情。课前改:悠悠,联系“念天地之悠悠”形容时间久远和空间广大。

颈联写诗人登楼所见之景。晴川,即晴日里的原野。川,平川原野。历历,分明的样子。萋萋,形容草木茂盛的样子。晴空下,长江对岸,汉阳上的树木清晰可见。江中鹦鹉洲上草木茂盛。五六两句描绘出清晰明丽、富有生机的画面。这两句对仗工整,用历历萋萋两个叠词,富有音乐美。

乡关,即故乡。日景清晰可见,历历在目。诗人由此及彼,想到自己美好的故乡,但此时凝眸远望,已不知故乡在何处。江面上早已烟雾升腾。漂泊异乡的人见到此情此景,不禁牵动思乡的愁绪。课前改:古人常常借江水来表达思乡之情,联系《次北固山下》。

板书设计:

景 情

虚 仙人驾鹤而去,黄鹤远去不复返 怅然若失

实 黄鹤楼,白云

晴川、树、芳草、鹦鹉洲

日暮、烟波江上 思乡愁绪

(三)课后检测

完成学习单第四题。

作业布置

完成练习部分

背诵诗歌

第2课时

复习导入

师:上节课,我们开始学习《唐诗五首》,请翻开书,回忆一下,上节课我们学了什么?

预设:比较了五首唐诗的异同、律诗的特点、回顾了单元学习要求……

设计说明:由于相隔一个周末,又考了试,所以学生对于上节课的可能有所遗忘。

学习《使至塞上》

师:读题目,什么意思?

预设:出使到边境地区。(关注注释1)

师:读完题目,产生了什么疑问?

预设:为什么出使到边塞?出使到边塞看到了什么景色?出使到边塞经历了什么事?……

设计说明:让学生学会质疑,并能带着问题进行阅读。

为什么出使到边塞?

单车欲问边,驾着一辆车想要慰问边关守军——出使目的

出使到边塞看了什么景色?

大漠孤烟直,长河落日圆。这两句被王国维赞为千古壮观,以传神的笔墨描绘了奇美壮丽的塞外风光,千古传诵。

这一联中的意象有大漠、孤烟、长河以及落日。孤烟指烽烟,长河指黄河。这四个意象组合在一起,构成一幅苍茫辽阔的画面。

这一联中直圆二字,尤其逼真传神。诗人用直来修饰烽烟,形象生动地表现出烽烟轻直且不易被风吹散的特点。我们不妨想象一下,在无风的时节,在一望无际的辽阔大漠里,那烽火台上燃起的一缕烽烟直冲云天,显得格外笔直。遥望黄河,只见一轮落日孤悬于地平线上,显得又大又圆,给人一种震撼人心的力量。

直圆二字,用简约的线条勾勒出烽烟和落日的基本形态,富有强烈的视觉冲击感。这两句诗充分体现了王维诗歌诗中有画的特色,非常讲究景物的画面感,营造出塞上黄昏时分雄浑的意境。

出使到边塞经历了什么?

属国过居延,我路过居延。

萧关逢候骑,都护在燕然,萧关遇到负责侦察、巡逻的骑兵,但是都护在前线。

作者出使到边塞什么情感?

漂泊不定的愁苦孤寂(孤蓬、归雁、孤烟、落日)

感受到边境将士保家卫国的爱国之情,诗人的胸襟也随之变得开阔起来。个人在政治上的失意情绪,形单影只的孤寂感已然消散,只有慷慨悲壮的情感。表现出诗人的达观。

学习《渡荆门送别》

师:题目什么意思?

预设:泛舟荆门山辞别

师:李白是从哪里出发到哪里去呢?

预设:从蜀国到楚国。(来从楚国游,仍怜故乡水)

师:泛舟荆门山时看到了什么景色?

预设:诗人视野中的群峰叠嶂以致深厚,身旁的山峦一点点的消失。直至眼前呈现出一片开阔无涯的平原。“大荒”指辽远无际的原野。江水脱离了两岸群山的加持,向着辽远无际的原野肆意畅快地奔流而去。

月亮倒映在水中,犹如从天上飞来一面明镜。第五句,运用比喻的修辞手法,描绘出水中映月图,写的是江上夜景,突出了江水的澄净明澈。

师:那么,这首诗抒发了作者什么情感?

预设:意气奋发、喜悦、浪漫、思乡

学习《钱塘湖春行》

师:从题目中得到了什么信息?

预设:在钱塘湖,春天出行

师:诗人看到了什么景,又产生了什么情呢?

预设:

诗歌的第一句交代了诗人的由衷,从孤山寺北出发,到贾公亭以西。“水面初平”,春天湖水初长,水面刚刚与湖岸齐平,“初”刚刚,春水出生,说明此时是早春时节。透过这个“初”字,我们可以想象一下,大自然刚刚从冬日的沉寂中苏醒过来,春水出生,湖面开阔的画面。“云脚低”。白云重重叠叠,同湖面上的波浪连成片,看上去浮云很低。这是诗人远眺湖面所见之景,视野开阔。第二句,整体勾勒出西湖早春的轮廓。

颔联描绘了“早莺争暖树,新燕啄春泥”的早春画面。“暖树”指向阳的树。“争暖树”,说明此时还是乍暖还寒之时,符合早春的气候特点。

颈联继续描写游览西湖所见之景,诗人的视角由高处转向低处,细致描摹了乱花和浅草,它们是春天的代表性植物,以“乱”修饰花,展现出西湖岸边不同品种的花儿层次错落的景象,画面更显层次感。以“浅”修饰草,说明芳草出生,暗示季节是初春。

尾联诗人直抒胸臆,用“最爱”表达出内心的喜悦之情。“湖东”点明诗人的行踪,与首联形成呼应。七、八两句,先抒情叙事,后描写景物。

这首诗,每一句都洋溢着诗人游览西湖时的喜悦之情。

作业布置

完成练习部分

背诵诗歌及注释

教学目标

诵读诗歌,了解律诗,感受音韵之美;

借助想象和联想,感受景物之美,体会诗歌意境;

结合背景,领会诗歌主旨,体会诗人情感。

教学重难点

重点:借助想象和联想,感受景物之美,体会诗歌意境

难点:结合背景,领会诗歌主旨,体会诗人情感

教学过程

第1课时

检测导入课前改:改为第二个环节

师:今天我们要学习《唐诗五首》,看看你们的预习情况,请快速填写表格。

课前改:朗诵五首诗歌,说说有什么异同?

同:创作时代:唐朝;文学体裁:律诗(板书)——知识卡片P63①五律、七律、排律②首联、颔联、颈联、尾联,中间两联通常上下句对仗③押韵。;内容上,都是写景抒情,自然山水。

篇名 作者 诗歌体裁

《野望》

《黄鹤楼》

《使塞上》

《渡荆门送别》

《钱塘湖春行》

师:我们发现,从诗歌体裁来看,这五首唐诗都是——律诗,什么是律诗呢?请阅读P63知识卡片,圈画关键信息。

预设:律诗是近体诗,字数整齐划一,通常每首八句,每两句成一联,依次是首联、颔联、和尾联,一般颔联颈联是对仗句。律诗要求押韵。

设计说明:了解本课五首诗歌的共同特点,借此了解律诗的特点,作为文学常识加以积累。

回顾单元目标课前改:改为第一个环节

师:本单元我们已经学过了《三峡》,还记得学习本单元的要求吗?

预设:先读景,再读情,一切景语皆情语。

板书:景 情

设计说明:明确单元学习要求,再次明确借景抒情的写作手法。

学习《野望》

课前改:过渡,明确了律诗的特点,这将作为文学常识,请积累。那么,接下来我们一起走进诗歌《野望》的内容。

师:我们先来学习第一首唐诗,齐读标题,想想你产生了什么疑问?

预设:望什么?产生了什么情感?野是什么环境?……

师:那我们首先来看作者在什么环境下“望”?

预设:东皋薄暮望,东皋(注释2),薄暮(注释3)交代了望的地点和时间。

师:隐居之地就照应了标题的“野”。课前改:有一个词叫“在野”与“在朝”相对,就是不为官,不当政。在野党,就是不执政的党派。

师:那么诗人望什么呢?请同学们一起朗读诗歌,思考这个问题。

预设:

秋色点明当时的季节是秋季。落晖照应首联中的薄暮。夕阳余晖晕染下每一棵树,每一座山都呈现着浓浓的秋意,这是诗人远望之景。诗人用了“树树”“山山”两个叠词,读起来节奏更加舒缓,表现出静谧的环境氛围。“皆秋色”“唯落晖”使远望之景染上清冷的色彩。

颈联也是诗人所望之景。放牧的人赶着牛群返回,猎人骑着马,带着获猎的鸟兽归来。同样是写景,不过诗人望的角度由远及近,且使用白描的手法。在静谧的背景之下,“驱犊返”“带禽归”聚焦牧人和猎马,使整个画面动了起来,充满闲适的山野生活气息。“返”与“归”字既照应了首联中的薄暮与颔联中的落晖,又与诗人彷徨不知归依何处的心理状态,形成了明的对比。

颔联与颈联构成了一幅山间秋晚图。

师:看着这样一幅山家晚秋图,作者内心产生了怎么样的情感呢?

预设:

徙倚意为徘徊。欲何依,化用曹操《短歌行》中的诗句“月明星稀,乌鹊南飞,绕树三匝,何枝可依。”联系作者弃官隐居的背景,可以读出诗人想在政治上有所作为,却不得志的迷茫和苦闷之情。

“采薇”,即采食野菜。据史记《伯夷列传》商末孤竹君之子伯夷、叔齐在商亡之后,“不食周粟,隐于首阳山,采薇而食之。”后遂以采薇比喻隐居不仕。

“无相识”表现了诗人的孤独,诗人只能放声高歌,怀念同样过着隐居生活的伯夷、叔齐,向先贤寻找慰藉。

尾联与首联相呼应,表现出诗人无法排遣的彷徨、孤独和苦闷之情。

板书设计:

景 情

静谧、冷清、闲适 彷徨、孤独、苦闷

远:树、山、落晖 静 欲何依

近:牧人、猎马 动 无相识

(二)学习《黄鹤楼》

师:用刚才的方法,我们一起来阅读《黄鹤楼》,首先请你们自主阅读标题,提出疑问。

预设:1. 作者处在黄鹤楼的什么位置?2. 看了怎样的景色?抒发了什么情感?

设计说明:问题的提出,就是阅读的路径,带着问题进行自学,效果更好。

师:小组合作,解决你们提出的问题,填写在学习单上。

预设:

首联紧扣诗题,以神话传说起笔,想象昔日仙人费祎乘黄鹤在此处停留的情景。使登楼之人,不禁产生飘飘然的感觉。第二句,将思绪拉回到现实中来,写现实的鹤去楼空。空字背后隐含着诗人怅然若失的情感。

颔联写黄鹤离去后不再返回。千年来,只有白云在悠悠浮动。颔联紧承首联。第二三句中,两个黄鹤衔接紧凑,诗意贯通。第四句同样用了一个空字,表面上是修饰白云,但其背后暗含着诗人试图追寻黄鹤的踪影,却最终无所得的怅然若失之情。课前改:悠悠,联系“念天地之悠悠”形容时间久远和空间广大。

颈联写诗人登楼所见之景。晴川,即晴日里的原野。川,平川原野。历历,分明的样子。萋萋,形容草木茂盛的样子。晴空下,长江对岸,汉阳上的树木清晰可见。江中鹦鹉洲上草木茂盛。五六两句描绘出清晰明丽、富有生机的画面。这两句对仗工整,用历历萋萋两个叠词,富有音乐美。

乡关,即故乡。日景清晰可见,历历在目。诗人由此及彼,想到自己美好的故乡,但此时凝眸远望,已不知故乡在何处。江面上早已烟雾升腾。漂泊异乡的人见到此情此景,不禁牵动思乡的愁绪。课前改:古人常常借江水来表达思乡之情,联系《次北固山下》。

板书设计:

景 情

虚 仙人驾鹤而去,黄鹤远去不复返 怅然若失

实 黄鹤楼,白云

晴川、树、芳草、鹦鹉洲

日暮、烟波江上 思乡愁绪

(三)课后检测

完成学习单第四题。

作业布置

完成练习部分

背诵诗歌

第2课时

复习导入

师:上节课,我们开始学习《唐诗五首》,请翻开书,回忆一下,上节课我们学了什么?

预设:比较了五首唐诗的异同、律诗的特点、回顾了单元学习要求……

设计说明:由于相隔一个周末,又考了试,所以学生对于上节课的可能有所遗忘。

学习《使至塞上》

师:读题目,什么意思?

预设:出使到边境地区。(关注注释1)

师:读完题目,产生了什么疑问?

预设:为什么出使到边塞?出使到边塞看到了什么景色?出使到边塞经历了什么事?……

设计说明:让学生学会质疑,并能带着问题进行阅读。

为什么出使到边塞?

单车欲问边,驾着一辆车想要慰问边关守军——出使目的

出使到边塞看了什么景色?

大漠孤烟直,长河落日圆。这两句被王国维赞为千古壮观,以传神的笔墨描绘了奇美壮丽的塞外风光,千古传诵。

这一联中的意象有大漠、孤烟、长河以及落日。孤烟指烽烟,长河指黄河。这四个意象组合在一起,构成一幅苍茫辽阔的画面。

这一联中直圆二字,尤其逼真传神。诗人用直来修饰烽烟,形象生动地表现出烽烟轻直且不易被风吹散的特点。我们不妨想象一下,在无风的时节,在一望无际的辽阔大漠里,那烽火台上燃起的一缕烽烟直冲云天,显得格外笔直。遥望黄河,只见一轮落日孤悬于地平线上,显得又大又圆,给人一种震撼人心的力量。

直圆二字,用简约的线条勾勒出烽烟和落日的基本形态,富有强烈的视觉冲击感。这两句诗充分体现了王维诗歌诗中有画的特色,非常讲究景物的画面感,营造出塞上黄昏时分雄浑的意境。

出使到边塞经历了什么?

属国过居延,我路过居延。

萧关逢候骑,都护在燕然,萧关遇到负责侦察、巡逻的骑兵,但是都护在前线。

作者出使到边塞什么情感?

漂泊不定的愁苦孤寂(孤蓬、归雁、孤烟、落日)

感受到边境将士保家卫国的爱国之情,诗人的胸襟也随之变得开阔起来。个人在政治上的失意情绪,形单影只的孤寂感已然消散,只有慷慨悲壮的情感。表现出诗人的达观。

学习《渡荆门送别》

师:题目什么意思?

预设:泛舟荆门山辞别

师:李白是从哪里出发到哪里去呢?

预设:从蜀国到楚国。(来从楚国游,仍怜故乡水)

师:泛舟荆门山时看到了什么景色?

预设:诗人视野中的群峰叠嶂以致深厚,身旁的山峦一点点的消失。直至眼前呈现出一片开阔无涯的平原。“大荒”指辽远无际的原野。江水脱离了两岸群山的加持,向着辽远无际的原野肆意畅快地奔流而去。

月亮倒映在水中,犹如从天上飞来一面明镜。第五句,运用比喻的修辞手法,描绘出水中映月图,写的是江上夜景,突出了江水的澄净明澈。

师:那么,这首诗抒发了作者什么情感?

预设:意气奋发、喜悦、浪漫、思乡

学习《钱塘湖春行》

师:从题目中得到了什么信息?

预设:在钱塘湖,春天出行

师:诗人看到了什么景,又产生了什么情呢?

预设:

诗歌的第一句交代了诗人的由衷,从孤山寺北出发,到贾公亭以西。“水面初平”,春天湖水初长,水面刚刚与湖岸齐平,“初”刚刚,春水出生,说明此时是早春时节。透过这个“初”字,我们可以想象一下,大自然刚刚从冬日的沉寂中苏醒过来,春水出生,湖面开阔的画面。“云脚低”。白云重重叠叠,同湖面上的波浪连成片,看上去浮云很低。这是诗人远眺湖面所见之景,视野开阔。第二句,整体勾勒出西湖早春的轮廓。

颔联描绘了“早莺争暖树,新燕啄春泥”的早春画面。“暖树”指向阳的树。“争暖树”,说明此时还是乍暖还寒之时,符合早春的气候特点。

颈联继续描写游览西湖所见之景,诗人的视角由高处转向低处,细致描摹了乱花和浅草,它们是春天的代表性植物,以“乱”修饰花,展现出西湖岸边不同品种的花儿层次错落的景象,画面更显层次感。以“浅”修饰草,说明芳草出生,暗示季节是初春。

尾联诗人直抒胸臆,用“最爱”表达出内心的喜悦之情。“湖东”点明诗人的行踪,与首联形成呼应。七、八两句,先抒情叙事,后描写景物。

这首诗,每一句都洋溢着诗人游览西湖时的喜悦之情。

作业布置

完成练习部分

背诵诗歌及注释

同课章节目录

- 第一单元

- 1 消息二则

- 2 首届诺贝尔奖颁发

- 3 “飞天”凌空——跳水姑娘吕伟夺魁记

- 4 一着惊海天——目击我国航母舰载战斗机首架次成功着舰

- 5 国行公祭,为佑世界和平

- 任务二 新闻采访

- 任务三 新闻写作

- 口语交际 讲述

- 第二单元

- 6 藤野先生

- 7 回忆我的母亲

- 8* 列夫·托尔斯泰

- 9* 美丽的颜色

- 写作 学写传记

- 第三单元

- 10 三峡

- 11 短文二篇

- 12* 与朱元思书

- 13 唐诗五首

- 写作 学习描写景物

- 名著导读 《红星照耀中国》:纪实作品的阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 14 背影

- 15 白杨礼赞

- 16* 散文二篇

- 17* 昆明的雨

- 写作 语言要连贯

- 第五单元

- 18 中国石拱桥

- 19 苏州园林

- 20* 蝉

- 21* 梦回繁华

- 写作 说明事物要抓住特征

- 口语交际 复述与转述

- 名著导读 《昆虫记》:科普作品的阅读

- 第六单元

- 22 《孟子》三章

- 23 愚公移山

- 24* 周亚夫军细柳

- 25 诗词五首

- 写作 表达要得体

- 课外古诗词诵读