种群与群落

图片预览

文档简介

课件40张PPT。种群与群落一、教材地位

二、教材内容的结构和特点

三、课程标准及三维目标

四、本章与其他章节的联系

五、新旧教材比较

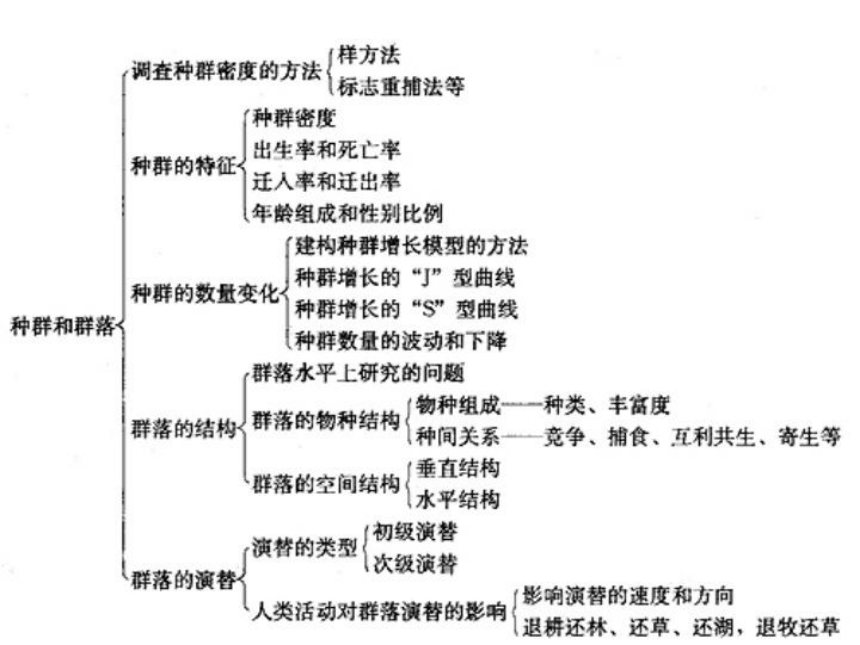

六、学习方法与建议第 四 章 教 材 分 析二、教材内容的结构和特点 1、教材内容的结构:一、教材地位2、教材内容的特点: 本章教材包括章首页、4节课文、3个探究、1个资料分析、4个思考与讨论、1个科学·技术·社会、2个与生物有关的职业、1个科学家的故事以及“本章小结”和本章的“自我检测”。 本章引言承上启下,从第三章学习的个体水平

的内容,通过“任何生物都不是孤立存在的”这句

话,过度到群体水平的内容,自然引出种群和群

落的概念,提出本章要探讨的中心问题是:“从种

群和群落的水平看,生命系统具有什么特征?它

们又是怎样发展变化呢?”

题图显示的是:冰原、寒风、企鹅。这也揭示

了从个体到种群,从种群到群落的一个共同原理

——整体不是部分叠加,‘整体大于部分之和’!” 第一节主要介绍了种群的特征,此外还以小字

形式介绍了种群的空间特征。特点之一是将科学

方法的内容——怎样估算种群密度,放在了突出

的位置。特点之二是对每个特征从实例着手,先

提出问题,再解决问题,这样便于理解。

本节课可用2课时完成。第1课时:让学生探讨

如何估测一类事物在一定地域范围的密度并探究

与实验:用样方法调查一草地某种双子叶植物的

种群密度 。说明样方法的局限性,简单介绍标志

重捕法。 第2课时:种群的几个特征以及相互关

系;种群的空间特征。 1.本节教学设计时的核心应该是用样方法测定种群的密度

2.本节课要讲授种群的多个特征,但是必须有轻重详略之分

3.本节课的主要线索是种群的特征,但要从问题出发,落脚于对科学方法的学习

4.对于特征的讲解要多引用实例,尽量给学生以感官的认识

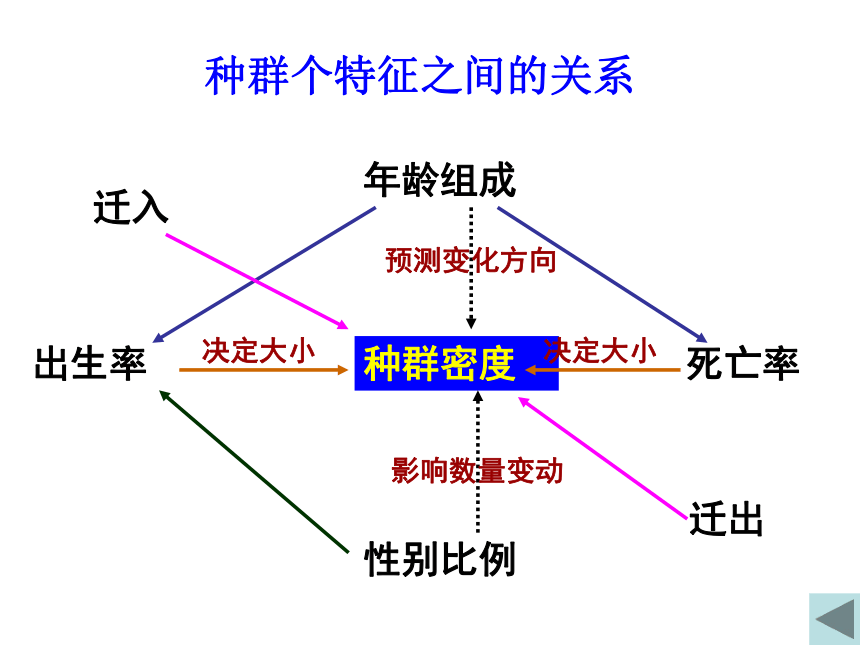

5.把所学的知识和人类社会联系起来会调动学生学习的积极性, 【教法建议】 种群个特征之间的关系迁入死亡率种群密度出生率性别比例年龄组成迁出 第二节主要讲解了种群数量变化曲线及研

究意义,是本章的重点。特点之一是将本模

块科学方法教育的侧重点——建立模型放在

了突出的位置。特点之二是重视联系社会实

际,进行情感态度价值观的教育。(关于设

计在后面详述) 第三节主要介绍了群落的概念、物种组成、

种间关系、空间结构。本节课文之后安排了一项

“探究”──“土壤中小动物类群丰富度的研究”,

这是一项实践性很强的探究,对动手操作能力要

求较高,因此,教材给予较详细的指导。

本节课可用2课时完成。第1课时: 群落的概

念,物种组成(丰富度), 探究土壤中小动物类

群丰富度。第2课时:群落水平上研究的问题,种

间关系,群落的空间结构(垂直结构、水平结

构)。 1.把探究实验安排在第一节,主要是考虑到内容的衔接和前后知识的联系。

2.把“群落水平上研究的问题”放在第二课时,主要是考虑通过探究,学生对群落水平上研究的问题有了更深刻的感性认识。

3.垂直结构和水平结构的图片,最好是熟悉地的空间结构的照片。

4 .关注并讨论校园绿化美化,培养学生的主人翁精神 【教法建议】 第四节介绍了群落演替的类型和人类活

动对群落演替的影响两部分,是本章的重点。

群落演替的类型是在群落层次上分析生命系

统的发展变化,人类活动对群落演替的影响

是探讨人类在这方面的作用,体现STS教育

思想。但是本节内容以概念为主,比较抽象。

可用1课时完成。1. 在学习演替的类型时,可先对比两幅图中关于

裸岩上的演替和弃耕农田上的演替的主要区别,

跟着引导出概念,然后再完思考与讨论。

2. 课前安排学生分组获取相关信息,在课堂上讨

论。

3.整节课的教学立足教材,但也可以把外来物种

入侵的内容做为教学的一部分,使学生对群落演

替有个更全面的认识。 【教法建议】三、课程标准及三维目标(一)、课程目标 知识方面

1、列举种群的特征,说明特征之间的关系。说出种群密度的调查方法。

2、解释种群的数量变化及研究意义。说出探究酵母菌种群数量变化实验的材料用具、设计思路、预期结果。

3、描述群落的结构特征,举例说出群落的种间关系。

4、阐明群落的演替(二)、三维目标 能力方面

1、尝试建立数学模型,领悟建构模型的方法

2、运用样方法调查种群密度,提高实践能力

情感态度与价值观方面

1、关注人类活动对种群数量变化和群落演替的影响,树立生物与环境是统一整体的观点。

2、认同国家“退耕还林、还草、还湖,退牧还草”的政策,树立可持续发展的观点。四、本章与其他章节的联系五、新旧教材比较六、学习方法与建议思考:方法是多样的,但必须因地制宜,因材施教,这就必须以学生为本,将学生情况与实施方法联系在一起,适合的就是最好的。

总之,通过我们的有效备课,有效实施课堂教学,融洽和谐的师生关系,使我们逐渐由目中无人的有教无学发展为个性化的突破他人的稳定的教学艺术风格。《种群数量的变化》教学设计 (第一课时)一、设计理念

二、教材分析

三、学情分析

四、教学设计思路

五、具体操作及设计意图 《种群数量变化》这节内容是人教版必修

三第四章第二节内容,这一节是学生学习了

种群特征的基础上自然引出的内容,是本章

的重点内容,承上启下。我们可以通过切块

教学把这节内容切成:“种群增长模型的数学

公式法和曲线法建构”,“种群增长的J型和S

型特征比较”,“种群数量动态变化的原因探

索”三大部分。1、地位和作用思考:

1、目标不是教师行为的描述,而是对教师行为结果-----学生反应的描述

2、“三维目标”在概念上可分解,实践中是一体的

3、成功的课应当是由“过程与方法”获得“情感体验”的得到“知识与技能”的过程2、教学目标 知识目标:解释种群的数量变化的原因及

研究意义。说出探究酵母菌种群数量变化实验

的材料用具、设计思路、预期结果。

技能目标:以细菌繁殖为基础,通过计算,

尝试建立数学模型,领悟建构模型的方法。探

究培养液中酵母种群数量的动态变化

情感目标:关注人口增长问题和人类活动对

种群数量变化的影响,树立生物与环境是统一

整体及人与自然和谐发展的观点。3、过程方法:

引导建模,探究、讨论,讲授 重点:尝试建构种群增长的数学模型,并据此解释种群数量的变化难点:建构种群增长的数学模型4、重、难点及解决方法联系生活,以问题驱动导课原形示范,具体指导,尝试建立数学模型运用模型,设问质疑,对比分析,解释两种曲线归纳、分析影响因素并联系、应用于生活实践及时反馈延伸,加深理解课堂小结,形成知识线条(1)方式:创设问题情景,以“问题探讨”引入,启发学生思考,然后逐步展开教学。 五、具体操作及设计意图

1、导课

(2)设计意图:联系生活实际事例,吸引学生的注意力并启发学生的思维,激发学习兴趣。 2、建立模型(1)过程:观察,计算,讨论归纳,点拨提出问题:

①数学模型是怎样建构的?

②数学模型的表现形式有哪些? (2)设计意图:

让学生对种群数量是怎样变化的有一个感性的认识,在此基础上知道如何建立数学模型。让学生知道曲线也是一种数学模型。强调数学模型和生物学的密切联系。 开发学生跨学科解决问题的能力。3、分析、再建模、解释(1)过程:提出问题,分析实例,再建模型,解释原因,列表比较结合细菌的数量增长模型,指导学生尝试建立“J”型曲线的数学模型。

(注意模型假设,各参数的意义)再提问题,分析实例,变换模型(2)设计意图:

通过实例让学生明白:自然界以J型曲线增长

的种群是存在的。但是J型曲线增长是暂时的,不

存在永远的J型增长。在有环境压力的情况下,种

群数量的S型增长,才是自然界普遍存在、真实的

种群增长模式,而S型增长也并非脱离J型增长,

它是J型增长的继续,任何一个J型增长都要发展

到S型增长。

培养学生延伸思考的能力以及根据可能的情况

对趋势进行预测的能力。培养自觉地建立数学模

型的意识和能力。4、归纳、应用(1)过程:提出问题,联系生活,讨论K值,实际应用(2)设计意图:

讨论数学模型的生物学意义(说明“J型”和“S型”增长的生物学意义),列举实例。把所学的知识“环境容纳量”应用到实际,解决实际问题。5、反馈(1)右图是某一生物种群在有限环境中的增长曲线。下列叙述正确的是

①K值是环境条件所允许达到的种群数量最大值 ②在K值时,种群的增长率最大 ③ 如果不考虑迁入迁出等其他因素,在K值时,出生率等于死亡率 ④ 假设这是鱼的种群,当达到K值时开始捕捞,可持续获得最高产量

A、①② B、①④ C、①③ D、③④(2)右图表示某种鱼迁入一生态系统后,种群数量增长率随时间变化的曲线,下列叙述正确的是( )

A.在t0~t2时间内,种群数量呈“J”型增长

B.该种鱼在新环境中的K值约为t1时该鱼数量的两倍

C.捕获该鱼的最佳时期为t2时

D.在t1~t2时,该鱼的种群数量呈下降趋势

(3)、下图为农业生态系统内进行农药防治(喷施DDT)和生物防治害虫过程中,害虫种群密度消长示意图,请据图回答:① 点开始是生物防治。E②图中经济阈值是指害虫种群密度已达到影响农业生 态系统经济效益的最低值,因此,图中最需要防治 的时间点是 。A、D、E③在A点后,每次喷施农药一段时间内,害虫种群密 度增加的趋势比原来更加严重,请分析原因。 一是由于DDT的选择作用,具有抗药性的害虫个体比例越来越大,使农药的效果下断下降; 二是被农药直接毒死或通过食物链的富集作用而被毒死的害虫天敌越来越多。④一般认为害虫的防治主要 是控制害虫的种群密度的 大小,而不是彻底消灭害 虫,试用生物学的原理解 释。原理要点:在害虫不危害农作物的前提下,要保护 好物种的多样性,维护生态系统最大的 自动调节能力。⑤从F点开始,种群的波动幅度越来越小,其波幅基本 稳定在很小的范围之内,这表明: 在生物防治的情况下,农业生态系统建立了新的生态平衡。6、小结

从具体的生物现象与规律建立抽象的数学

模型,又用抽象的数学模型来解释具体的生

物现象与规律,这是学习本节的要旨。谢谢

二、教材内容的结构和特点

三、课程标准及三维目标

四、本章与其他章节的联系

五、新旧教材比较

六、学习方法与建议第 四 章 教 材 分 析二、教材内容的结构和特点 1、教材内容的结构:一、教材地位2、教材内容的特点: 本章教材包括章首页、4节课文、3个探究、1个资料分析、4个思考与讨论、1个科学·技术·社会、2个与生物有关的职业、1个科学家的故事以及“本章小结”和本章的“自我检测”。 本章引言承上启下,从第三章学习的个体水平

的内容,通过“任何生物都不是孤立存在的”这句

话,过度到群体水平的内容,自然引出种群和群

落的概念,提出本章要探讨的中心问题是:“从种

群和群落的水平看,生命系统具有什么特征?它

们又是怎样发展变化呢?”

题图显示的是:冰原、寒风、企鹅。这也揭示

了从个体到种群,从种群到群落的一个共同原理

——整体不是部分叠加,‘整体大于部分之和’!” 第一节主要介绍了种群的特征,此外还以小字

形式介绍了种群的空间特征。特点之一是将科学

方法的内容——怎样估算种群密度,放在了突出

的位置。特点之二是对每个特征从实例着手,先

提出问题,再解决问题,这样便于理解。

本节课可用2课时完成。第1课时:让学生探讨

如何估测一类事物在一定地域范围的密度并探究

与实验:用样方法调查一草地某种双子叶植物的

种群密度 。说明样方法的局限性,简单介绍标志

重捕法。 第2课时:种群的几个特征以及相互关

系;种群的空间特征。 1.本节教学设计时的核心应该是用样方法测定种群的密度

2.本节课要讲授种群的多个特征,但是必须有轻重详略之分

3.本节课的主要线索是种群的特征,但要从问题出发,落脚于对科学方法的学习

4.对于特征的讲解要多引用实例,尽量给学生以感官的认识

5.把所学的知识和人类社会联系起来会调动学生学习的积极性, 【教法建议】 种群个特征之间的关系迁入死亡率种群密度出生率性别比例年龄组成迁出 第二节主要讲解了种群数量变化曲线及研

究意义,是本章的重点。特点之一是将本模

块科学方法教育的侧重点——建立模型放在

了突出的位置。特点之二是重视联系社会实

际,进行情感态度价值观的教育。(关于设

计在后面详述) 第三节主要介绍了群落的概念、物种组成、

种间关系、空间结构。本节课文之后安排了一项

“探究”──“土壤中小动物类群丰富度的研究”,

这是一项实践性很强的探究,对动手操作能力要

求较高,因此,教材给予较详细的指导。

本节课可用2课时完成。第1课时: 群落的概

念,物种组成(丰富度), 探究土壤中小动物类

群丰富度。第2课时:群落水平上研究的问题,种

间关系,群落的空间结构(垂直结构、水平结

构)。 1.把探究实验安排在第一节,主要是考虑到内容的衔接和前后知识的联系。

2.把“群落水平上研究的问题”放在第二课时,主要是考虑通过探究,学生对群落水平上研究的问题有了更深刻的感性认识。

3.垂直结构和水平结构的图片,最好是熟悉地的空间结构的照片。

4 .关注并讨论校园绿化美化,培养学生的主人翁精神 【教法建议】 第四节介绍了群落演替的类型和人类活

动对群落演替的影响两部分,是本章的重点。

群落演替的类型是在群落层次上分析生命系

统的发展变化,人类活动对群落演替的影响

是探讨人类在这方面的作用,体现STS教育

思想。但是本节内容以概念为主,比较抽象。

可用1课时完成。1. 在学习演替的类型时,可先对比两幅图中关于

裸岩上的演替和弃耕农田上的演替的主要区别,

跟着引导出概念,然后再完思考与讨论。

2. 课前安排学生分组获取相关信息,在课堂上讨

论。

3.整节课的教学立足教材,但也可以把外来物种

入侵的内容做为教学的一部分,使学生对群落演

替有个更全面的认识。 【教法建议】三、课程标准及三维目标(一)、课程目标 知识方面

1、列举种群的特征,说明特征之间的关系。说出种群密度的调查方法。

2、解释种群的数量变化及研究意义。说出探究酵母菌种群数量变化实验的材料用具、设计思路、预期结果。

3、描述群落的结构特征,举例说出群落的种间关系。

4、阐明群落的演替(二)、三维目标 能力方面

1、尝试建立数学模型,领悟建构模型的方法

2、运用样方法调查种群密度,提高实践能力

情感态度与价值观方面

1、关注人类活动对种群数量变化和群落演替的影响,树立生物与环境是统一整体的观点。

2、认同国家“退耕还林、还草、还湖,退牧还草”的政策,树立可持续发展的观点。四、本章与其他章节的联系五、新旧教材比较六、学习方法与建议思考:方法是多样的,但必须因地制宜,因材施教,这就必须以学生为本,将学生情况与实施方法联系在一起,适合的就是最好的。

总之,通过我们的有效备课,有效实施课堂教学,融洽和谐的师生关系,使我们逐渐由目中无人的有教无学发展为个性化的突破他人的稳定的教学艺术风格。《种群数量的变化》教学设计 (第一课时)一、设计理念

二、教材分析

三、学情分析

四、教学设计思路

五、具体操作及设计意图 《种群数量变化》这节内容是人教版必修

三第四章第二节内容,这一节是学生学习了

种群特征的基础上自然引出的内容,是本章

的重点内容,承上启下。我们可以通过切块

教学把这节内容切成:“种群增长模型的数学

公式法和曲线法建构”,“种群增长的J型和S

型特征比较”,“种群数量动态变化的原因探

索”三大部分。1、地位和作用思考:

1、目标不是教师行为的描述,而是对教师行为结果-----学生反应的描述

2、“三维目标”在概念上可分解,实践中是一体的

3、成功的课应当是由“过程与方法”获得“情感体验”的得到“知识与技能”的过程2、教学目标 知识目标:解释种群的数量变化的原因及

研究意义。说出探究酵母菌种群数量变化实验

的材料用具、设计思路、预期结果。

技能目标:以细菌繁殖为基础,通过计算,

尝试建立数学模型,领悟建构模型的方法。探

究培养液中酵母种群数量的动态变化

情感目标:关注人口增长问题和人类活动对

种群数量变化的影响,树立生物与环境是统一

整体及人与自然和谐发展的观点。3、过程方法:

引导建模,探究、讨论,讲授 重点:尝试建构种群增长的数学模型,并据此解释种群数量的变化难点:建构种群增长的数学模型4、重、难点及解决方法联系生活,以问题驱动导课原形示范,具体指导,尝试建立数学模型运用模型,设问质疑,对比分析,解释两种曲线归纳、分析影响因素并联系、应用于生活实践及时反馈延伸,加深理解课堂小结,形成知识线条(1)方式:创设问题情景,以“问题探讨”引入,启发学生思考,然后逐步展开教学。 五、具体操作及设计意图

1、导课

(2)设计意图:联系生活实际事例,吸引学生的注意力并启发学生的思维,激发学习兴趣。 2、建立模型(1)过程:观察,计算,讨论归纳,点拨提出问题:

①数学模型是怎样建构的?

②数学模型的表现形式有哪些? (2)设计意图:

让学生对种群数量是怎样变化的有一个感性的认识,在此基础上知道如何建立数学模型。让学生知道曲线也是一种数学模型。强调数学模型和生物学的密切联系。 开发学生跨学科解决问题的能力。3、分析、再建模、解释(1)过程:提出问题,分析实例,再建模型,解释原因,列表比较结合细菌的数量增长模型,指导学生尝试建立“J”型曲线的数学模型。

(注意模型假设,各参数的意义)再提问题,分析实例,变换模型(2)设计意图:

通过实例让学生明白:自然界以J型曲线增长

的种群是存在的。但是J型曲线增长是暂时的,不

存在永远的J型增长。在有环境压力的情况下,种

群数量的S型增长,才是自然界普遍存在、真实的

种群增长模式,而S型增长也并非脱离J型增长,

它是J型增长的继续,任何一个J型增长都要发展

到S型增长。

培养学生延伸思考的能力以及根据可能的情况

对趋势进行预测的能力。培养自觉地建立数学模

型的意识和能力。4、归纳、应用(1)过程:提出问题,联系生活,讨论K值,实际应用(2)设计意图:

讨论数学模型的生物学意义(说明“J型”和“S型”增长的生物学意义),列举实例。把所学的知识“环境容纳量”应用到实际,解决实际问题。5、反馈(1)右图是某一生物种群在有限环境中的增长曲线。下列叙述正确的是

①K值是环境条件所允许达到的种群数量最大值 ②在K值时,种群的增长率最大 ③ 如果不考虑迁入迁出等其他因素,在K值时,出生率等于死亡率 ④ 假设这是鱼的种群,当达到K值时开始捕捞,可持续获得最高产量

A、①② B、①④ C、①③ D、③④(2)右图表示某种鱼迁入一生态系统后,种群数量增长率随时间变化的曲线,下列叙述正确的是( )

A.在t0~t2时间内,种群数量呈“J”型增长

B.该种鱼在新环境中的K值约为t1时该鱼数量的两倍

C.捕获该鱼的最佳时期为t2时

D.在t1~t2时,该鱼的种群数量呈下降趋势

(3)、下图为农业生态系统内进行农药防治(喷施DDT)和生物防治害虫过程中,害虫种群密度消长示意图,请据图回答:① 点开始是生物防治。E②图中经济阈值是指害虫种群密度已达到影响农业生 态系统经济效益的最低值,因此,图中最需要防治 的时间点是 。A、D、E③在A点后,每次喷施农药一段时间内,害虫种群密 度增加的趋势比原来更加严重,请分析原因。 一是由于DDT的选择作用,具有抗药性的害虫个体比例越来越大,使农药的效果下断下降; 二是被农药直接毒死或通过食物链的富集作用而被毒死的害虫天敌越来越多。④一般认为害虫的防治主要 是控制害虫的种群密度的 大小,而不是彻底消灭害 虫,试用生物学的原理解 释。原理要点:在害虫不危害农作物的前提下,要保护 好物种的多样性,维护生态系统最大的 自动调节能力。⑤从F点开始,种群的波动幅度越来越小,其波幅基本 稳定在很小的范围之内,这表明: 在生物防治的情况下,农业生态系统建立了新的生态平衡。6、小结

从具体的生物现象与规律建立抽象的数学

模型,又用抽象的数学模型来解释具体的生

物现象与规律,这是学习本节的要旨。谢谢

同课章节目录

- 第1章 人体的内环境与稳态

- 第1节 细胞生活的环境

- 第2节 内环境稳态的重要性

- 第2章 动物和人体生命活动的调节

- 第1节 通过神经系统的调节

- 第2节 通过激素的调节

- 第3节 神经调节与体液调节的关系

- 第4节 免疫调节

- 第3章 植物的激素调节

- 第1节 植物生长素的发现

- 第2节 生长素的生理作用

- 第3节 其他植物激素

- 第4章 种群和群落

- 第1节 种群的特征

- 第2节 种群数量的变化

- 第3节 群落的结构

- 第4节 群落的演替

- 第5章 生态系统及其稳定性

- 第1节 生态系统的结构

- 第2节 生态系统的能量流动

- 第3节 生态系统的物质循环

- 第4节 生态系统的信息传递

- 第5节 生态系统的稳定性

- 第6章 生态环境的保护

- 第1节 人口增长对生态环境的影响

- 第2节 保护我们共同的家园