教科版(2017秋) 三年级上册第一单元水 教案(表格式)

文档属性

| 名称 | 教科版(2017秋) 三年级上册第一单元水 教案(表格式) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 191.8KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 教科版(2017秋) | ||

| 科目 | 科学 | ||

| 更新时间 | 2022-07-03 23:00:29 | ||

图片预览

文档简介

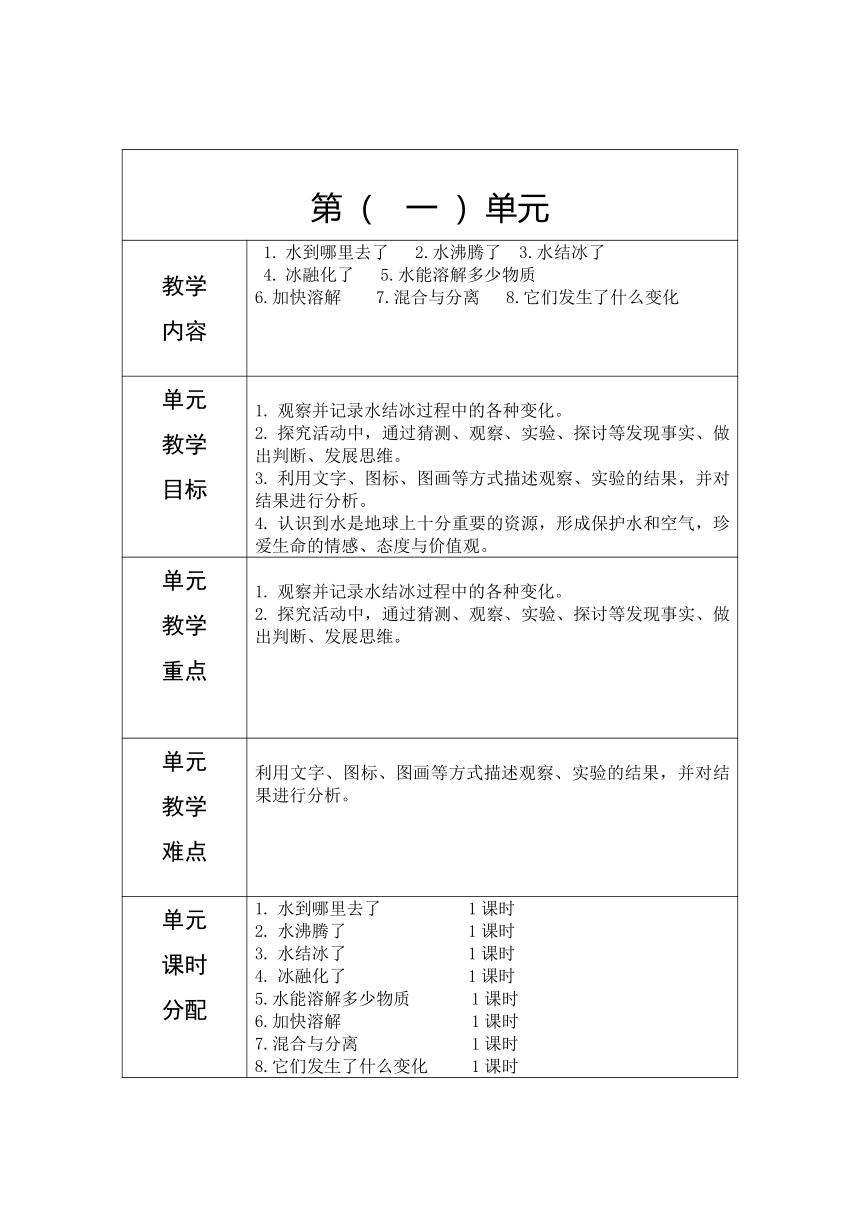

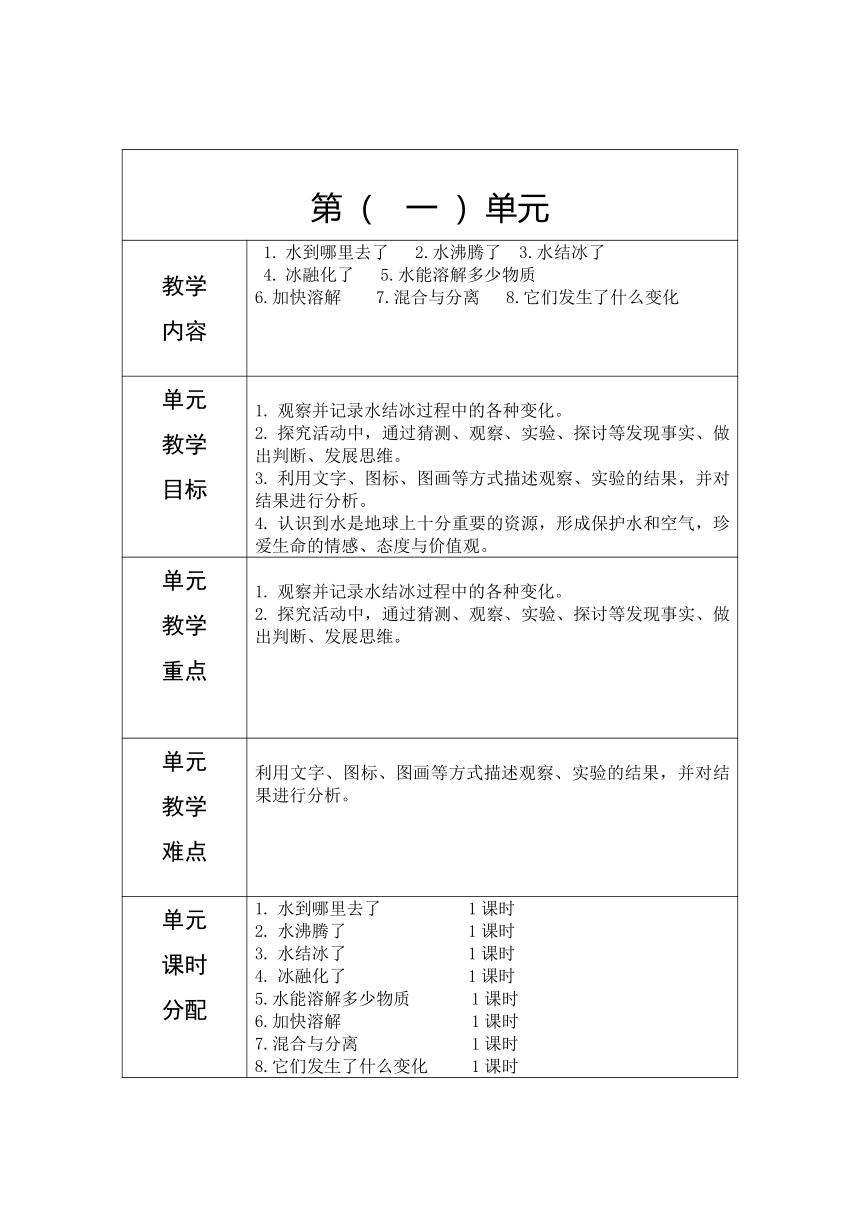

第( 一 )单元

教学 内容 水到哪里去了 2.水沸腾了 3.水结冰了 冰融化了 5.水能溶解多少物质 6.加快溶解 7.混合与分离 8.它们发生了什么变化

单元 教学 目标 观察并记录水结冰过程中的各种变化。 探究活动中,通过猜测、观察、实验、探讨等发现事实、做出判断、发展思维。 利用文字、图标、图画等方式描述观察、实验的结果,并对结果进行分析。 认识到水是地球上十分重要的资源,形成保护水和空气,珍爱生命的情感、态度与价值观。

单元 教学 重点 观察并记录水结冰过程中的各种变化。 探究活动中,通过猜测、观察、实验、探讨等发现事实、做出判断、发展思维。

单元 教学 难点 利用文字、图标、图画等方式描述观察、实验的结果,并对结果进行分析。

单元 课时 分配 水到哪里去了 1课时 水沸腾了 1课时 水结冰了 1课时 冰融化了 1课时 5.水能溶解多少物质 1课时 6.加快溶解 1课时 7.混合与分离 1课时 8.它们发生了什么变化 1课时

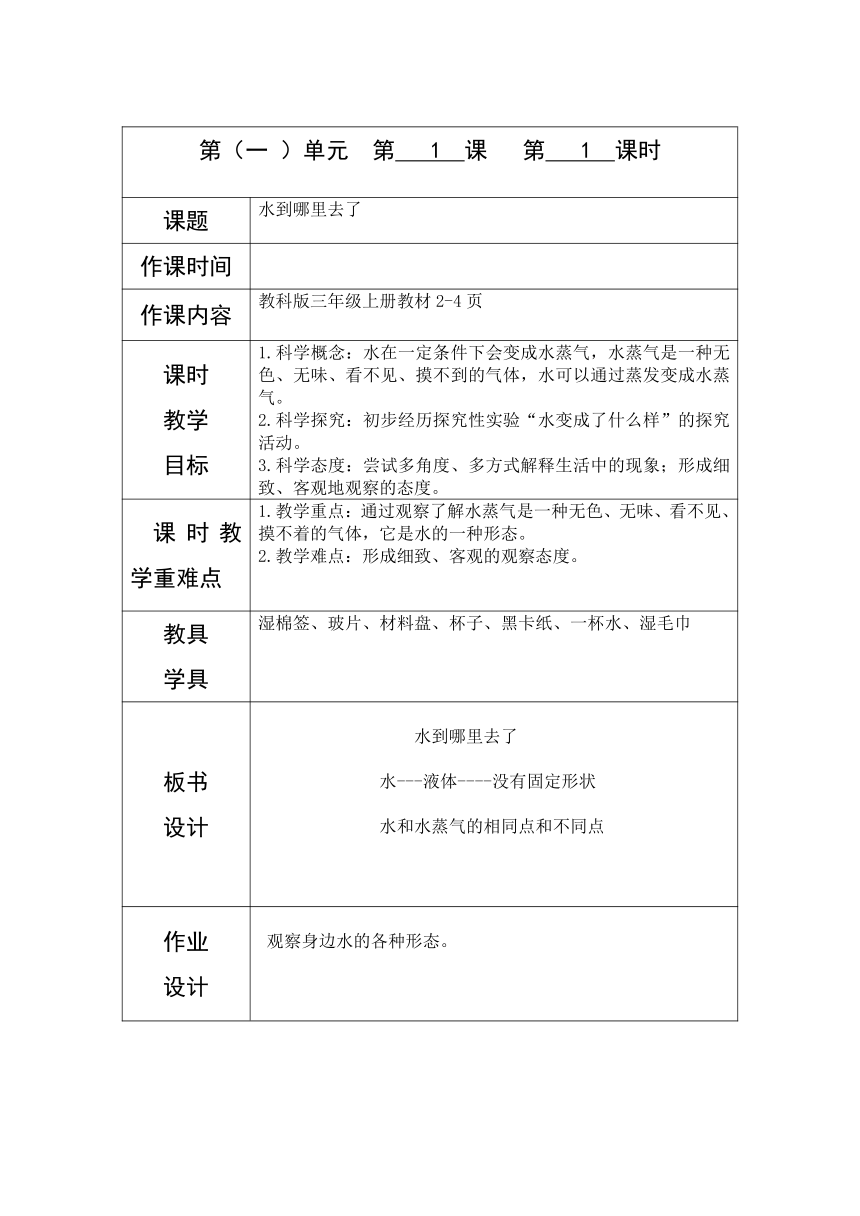

第(一 )单元 第 1 课 第 1 课时

课题 水到哪里去了

作课时间

作课内容 教科版三年级上册教材2-4页

课时 教学 目标 1.科学概念:水在一定条件下会变成水蒸气,水蒸气是一种无色、无味、看不见、摸不到的气体,水可以通过蒸发变成水蒸气。

2.科学探究:初步经历探究性实验“水变成了什么样”的探究活动。

3.科学态度:尝试多角度、多方式解释生活中的现象;形成细致、客观地观察的态度。

课时教学重难点 1.教学重点:通过观察了解水蒸气是一种无色、无味、看不见、摸不着的气体,它是水的一种形态。

2.教学难点:形成细致、客观的观察态度。

教具 学具 湿棉签、玻片、材料盘、杯子、黑卡纸、一杯水、湿毛巾

板书 设计 水到哪里去了 水---液体----没有固定形状 水和水蒸气的相同点和不同点

作业 设计 观察身边水的各种形态。

导 学 过 程 学生活动

一、导入:水到哪里去了

1.水是怎样的。师出示一杯水放展台上,讲述:我们都知道水是地球上十分重要的资源,一年级时我们曾对水进行过观察。提问:谁来说一说水是怎样的?

2.师生交流,教师板贴特点。提问:老师用湿毛巾写的水字有什么变化吗?水渐渐消失,它到哪里去了呢?

二、观察:水变成了什么样子

1.引导方法,观察玻璃上水的蒸发。讲述:同学们,这只是猜想,科学研究得讲究证据,我们需近距离来观察水的蒸发才行。给每一组发一块玻璃,可以把水放在玻璃上,近距离的观察,水变成了什么样子?

2.指导操作。给每2位同学准备一块玻璃片、一小杯水、棉签,用棉签蘸一些水,在玻片上划一划,水就会留在玻璃片上。把玻片放平,静静观察。提问:我们可以用哪些方法进行观察?

3.视频指导。用感官如何进行有效的观察。

4.小组观察。教师巡视指导记录。

5.师生交流。

6.观察总结。通过观察发现,水在玻璃上渐渐不见,变成了一种无色、无味、透明的物质,这种物质就是水蒸气。

7.根据水蒸气的特点再次引发猜想:水变成水蒸气后去哪里了?

8.总结。水蒸气就在我们周围的空气中。液态的水变成了气态的水蒸气,这就是水的蒸发现象。

师生交流 小组观察

导 学 过 程 学生活动

三、比较:水和水蒸气

1.教师引导。水在蒸发后变成了水蒸气,水和水蒸气有什么相同的特点?又有什么不同?

2.学生交流,以板贴进行调整,呈现韦恩图。

3.总结。水和水蒸气都是无色、无味、透明的,只不过水是液体它看得见、摸得着,而水蒸气看不见、摸不着。

四、拓展:一杯水的蒸发

1.教师引导。很少的水过了一会就蒸发了,如果是一滴水会不会蒸发?大概需要多久才能蒸发完?一杯水会不会蒸发?大概需要多久?

2.指导课外研究活动。课后进行“观察一杯水的蒸发”,取一杯水,每天同一时间在杯子上标上一个刻度,连续观察一杯水的蒸发现象。

3.初步思考如何加快水的蒸发。提问:这杯水放到哪里会蒸发得快一些?可以做一个对比实验,来观察温度对水蒸发快慢的影响。 学生交流

教学 反思 可以让学生课后思考水蒸气与我们的生活有什么关系呢?让学生通过各种途径去搜集信息。

第(一)单元 第 2 课 第 1 课时

课题 2.水沸腾了

作课时间

作课内容 教科版三年级上册5-6页

课时 教学 目标

1.掌握温度计和酒精灯的使用方法,了解汽化的两种方式,了解水沸腾时的特点和条件.

2.辨别蒸发与沸腾的区别,通过给水加热的活动体验,观察水沸腾现象,探索其特点、形成的条件以及与蒸发的异同.

3.认识到正确使用试验设备的重要性,培养严谨实验态度.

课时教学重难点 1.掌握温度计和酒精灯的使用方法

2.了解汽化的两种方式

3.了解水沸腾时的特点和条件

4.辨别蒸发与沸腾的区别

教具 学具 漏斗、塑料袋、三角架、石棉网、烧杯、酒精灯、温度计、硬纸盖、水、(计时器)。

板书 设计 水沸腾了 温度计---使用方法 观察水沸腾的各种现象 水变成水蒸气,体积大大增加。 (响水不开,开水不响)

作业 设计 观察生活中家长做饭水沸腾的现象,注意安全。

导 学 过 程 学生活动

聚焦:揭示课题

材料准备:教学课件

1.课件出示图片

提问:你烧过水吗?

提问:如果我们不停地给水加热,会出现什么现象?

2.揭示课题:水沸腾了(板书)

二、探索:给水杯里的水加热(预设20分钟)

(一)预测活动

(如果我们不停地给水加热,会出现什么现象?)说一说或画一画对这个问题的看法。记录在书本的记录框里。

(预设:(1)说:水里看见气泡,水面上看见白色的气体等;(2)用画图的形式。)

(二)给烧杯里的水加热

材料准备

教师准备:漏斗、塑料袋、教学课件

学生准备:学生活动手册;小组准备:三角架、石棉网、烧杯、酒精灯、温度计、硬纸盖、水。

1.给水加热的实验,我们的需要安装什么样的装置呢?

2.ppt展示实验装置,认识实验器材名称及作用。

3.结合微课或其他视频了解酒精灯的使用。

4.结合ppt,学生了解测量水温的方法。(教师补充介绍。) 学生思考 学生实验

导 学 过 程 学生活动

5.实验安全提示。

6.分组组装实验装置,开展实验,在活动手册上记录实验现象和数据。(屏幕出示电子计时器或分组提供计时器。)

三、研讨:实验发现(预设18分钟)

1.提问水在加热的过程中发生了哪些变化?

水在加热的过程中温度不断上升,沸腾后温度不再上升。水在加热的过程中,我们看见杯底有气泡产生,气泡上升并且不断变大,到水面时气泡破了,水面看见热气产生。

2.提问:水在达到什么温度时沸腾?

正常压强下是100℃。(同时让学生明确温度计的100℃就是以水沸腾时的温度为基础规定的。)

提问:水在沸腾过程中我们看见了什么现象?

水在沸腾过程中我们看见温度保持不变。

3.演示实验:水变成水蒸气的体积变化

小结:水变成水蒸气后体积会变大。 班级研讨

教学 反思 水沸腾时的活动记录,表格已经详细的呈现出了需要观察的四个角度,这里容易将水中和水面的现象混到一起,此时水中和水面都有气泡产生,要注意观察区别。

第( 一)单元 第 3 课 第 1 课时

课题 3.水结冰了

作课时间

作课内容 教科版三年级上册7-9页

课时 教学 目标 1. 观察、记录水结冰过程中的各种变化。 2. 观察、比较水和冰的相同点和不同点。 3. 初步感受、体验物质状态的变化。

课时 教学 重难点 1. 观察、记录水结冰过程中的各种变化。 2. 观察、比较水和冰的相同点和不同点。

教具 学具 试管、清水、碎冰、水银温度计、烧杯、食盐、小勺、彩色橡皮筋、直尺、食用色素、各种冰的图片、热水、教学课件等。

板书 设计 3.水结冰了 水(液态) -- 凝固 (0℃或0℃以下)---- 冰(固态)

作业 设计 在冰里加入一些盐会使得冰的温度( ) A.会上升 B.不变 C.会下降

导 学 过 程 学生活动

一、揭示课题 [材料准备:热水、水银温度计、各种冰的图片] 1. 出示一杯热水并测量水的温度 提问:如果我十分钟后再测这杯水的温度,温度会如何变化? 2. 出示几张各种冰的图片。 提问:如果一直让水的温度下降,会出现什么情况? 3.揭示课题:水结冰了(板书) 二、探索:水结冰过程中的各种变化 [材料准备:试管、清水、碎冰、水银温度计、烧杯、食盐、小勺、彩色橡皮筋、直尺、食用色素、学生活动手册] 1. 引导学生充分表达自己的想法,后组织学生讨论本课的实验方法。提问:说一说我们对这个问题的想法?今天在教室里,我们可以怎么做实验? 2.学生相互合作,测量水结冰过程中温度的变化,同时体会变化过程中的热量变化。 3. 出示活动手册第9页,明确实验要求,并记录观察比较水和冰有哪些相同点与不同点。 三、研讨:实验发现 [材料准备:结冰后的试管、碎冰内加食盐的烧杯、碎冰内不加食盐的烧杯、直尺、水银温度计] 1.学生反馈交流:水在什么条件下会结冰? 小结:当环境温度低于 0℃,水的温度下降到 0℃时,开始结冰,从液体状态变成了固体状态。水结冰时,冰水混合物的温度长时间保持在 0℃时。 2.提问:水结冰后有哪些变化? (预设:会和室内温度一样。如果继续下降会怎样呢?水会结冰。) 学生填写活动

导 学 过 程 学生活动

水结冰后占据了更大的空间。 3. 冰还是水吗? 引发学生去思考冰和水是同一种物质。 4.为什么烧杯外壁有小水珠或一层白白的?它是冰吗?和试管里的冰一样吗?它是哪里哪里来的?和哪些现象类似? 烧杯外的水蒸气遇冷(0℃以下)凝结成霜。不是冰,不一样。(当外界温度较高时,也会只是液化成小水珠。) 5.在碎冰里加入了食盐,有什么作用? 碎冰中加入食盐可以让冰在同温度下融化,这样有利于降低实验的温度,达到预期的效果。 四、拓展:固态的冰能重新变成液态的水吗? [材料准备:结冰的水、试管、烧杯、清水] 1.提问:水结冰这种现象给我们的生活带来了哪些好处和不便? 好处:可以看到美丽的冰雕,吃到冰淇淋。 不便:路滑给人们行走带来了不便。 2.出示装有冰的试管。提问:我们有什么办法能把冰取出来? 比一比谁的方法更科学?你为什么这么想? 3.提问:固态的冰在什么条件下重新变成液态的水呢? 学生猜测。引导学生课外自主探究。 学生课外自主探究

教学 反思 学生活动手册上的内容是让学生比较水与冰的相同和不同。需要在学生通过观察冰和水之后,再研讨归纳后填写。

第( 一)单元 第 4 课 第 1 课时

课题 冰融化了

作课时间

作课内容 教科版三年级上册10-11页

课时 教学 目标 1.观察并记录冰融化成水的变化过程。 2.初步感受、体验物质状态变化的可逆性。 3.养成在实验观察活动中保持认真、细致的态度。

课时 教学 重难点 1.观察并记录冰融化成水的变化过程。 2.初步感受、体验物质状态变化的可逆性。

教具 学具 冰块、吸管、蒸发皿、结冰的试管(或碎碎冰)、烧杯、热水、记号笔

板书 设计 4.冰融化了 吸收热量 冰 固态 水 液态 互相转化 热量 水蒸气 气态

作业 设计 冰在融化成水的过程中形态从 。 A.固态转化成液态 B.气态转化成液态 C.液态转化成固态

导 学 过 程 学生活动

揭示课题 这是一块冰,如果我们给冰加热,会看到什么现象呢? 二、科学探索:观察冰融化成水 [材料准备:冰块、吸管、蒸发皿] 1.吸管吹冰块 (1)科学家研究表明当环境温度高于0℃,冰就会开始融化。 我们可以怎样加快冰块的融化?如果给你一台吹风机,你可以怎么做?如果给你一根吸管,可以怎么做? 学生用吸管朝冰块一个部位吹气。 (3)交流现象:被吹热气的部位冰融化的快。 (4)这个现象说明了什么? 小结:这个实验说明了热量增加,可以加快冰块的融化速度。 将结冰的试管放入热水中 (1)讨论:你知道冰融化成水的过程中有哪些变化?我们可以怎么做实验? (2)教师出示实验材料:结冰的试管、烧杯、热水、记号笔、学生活动手册 (3)提问:怎么利用以上材料做这个实验? (4)教师在学生的基础上补充、完善后实验方法。 3.讨论比较水、水蒸气和冰的相同点和不同点,完成学生活动手册 三、研讨:实验发现 [材料准备:学生活动手册] 1.学生汇报实验现象: 学生讨论

导 学 过 程 学生活动

(1)通过实验我们发现冰为什么会融化成水? (2)冰融化前是什么状态的? (3)冰融化一半是什么状态的?(预设:一半水一半冰的冰水混合物) (4)冰完全融化后是什么状态的?冰在融化过程中形态发生了什么变化? (5)除此之外你还观察到其它什么现象?这可能是什么原因造成的? (6)冰完全融化成水体积有什么变化吗? 2.学生补充。 3.学生观察水状态的各种图片。它们之间能不能相互转化? 4.水、水蒸气、冰有哪些相同和不同?它们是同一种物质吗? 5.水的状态变化与什么有关?水的三种状态之间是否可以互相转化? 6.教师小结:水在自然界有气态、液态、固态三种存在状态,水的状态变化与热量有关,水的三种状态之间是可以互相转化。 四、课后拓展 我们课后如果要研究“在相同的条件下,冰和冰激凌哪一个融化得更块一些?”应该怎么做?需要注意什么问题? 请同学们回家后认真准备,完成实验。 (预设:水的状态变化与热量有关,水的三种状态之间是可以互相转化的。如水遇冷转化成冰,冰加热转化成水……)

教学 反思 1.用记号笔在冰面位置做好记号,再把试管放入有热水的烧杯里 。2.冰在融化过程中用眼睛观察,不能动手触摸移动试管和烧杯。 3.冰完全融化后再在水面做好记号。

第(一 )单元 第 5 课 第 1 课时

课题 水能溶解多少物质

作课时间

作课内容 教科版三年级上册12-14页

课时 教学 目标 1.通过对比的方法研究同样的水中溶解食盐和小苏打的数量。 2.能用搅拌使水中的物体充分溶解。 3.学会使用对比的方法观察实验现象。

课时 教学 重难点 1.通过对比的方法研究同样的水中溶解食盐和小苏打的数量。 2.能用搅拌使水中的物体充分溶解。

教具 学具 食盐20g,平均分成8份、小苏打20g,平均分成8份、装有50毫升水的烧杯2个、玻璃棒2根、白糖、味精、红糖各一份

板书 设计 5.水能溶解多少物质 食盐、小苏打、白糖、红糖、味精、碱…… 水量统一 每次加入量相同 完全溶解后再加入下一份 直到不能溶解为止

作业 设计 下列物体组合中,都能溶于水的是( ) ①白糖 ②食盐 ③面粉 ④沙子 ⑤碱 ⑥食用油 A.①②③ B.④⑤⑥ C.①②⑤

导 学 过 程 学生活动

一、揭示课题 1.出示食盐,提问:把它放到水里,会怎么样? 2.老师将食盐放入水中,搅拌使之溶解。 3.提问:除了食盐,你还知道哪些东西能够溶解在水中? 4.根据学生回答,教师进行补充说明小苏打和碱,并出示小苏打和碱。 5.提问:如果我在这杯水里不断加入食盐,一直加一直加,食盐能够不断溶解吗 那小苏打呢?能一直溶解下去吗? 6.提问:那么,同样多的水中,不同物质的溶解能力一样吗?7.揭示课题:水能溶解多少物质。 二、探索:水能溶解多少食盐和小苏打 1.提问:那么,我们怎样才能知道同样多的水中,不同物质的溶解能力是否相同?如果这节课我们就用食盐和小苏打来研究这个问题,怎么研究? 2.根据学生意见,适时出示小组讨论的提示:要知道同样多的水中,能溶解多少食盐和小苏打,我们打算怎么做?我们还应注意什么? 3.全班交流实验设计方案,教师选择关键词进行板书。份完全溶解后再加入下一份。板书:水量统一,每次加入量相同,完全溶解后再加入下一份,直到不能溶解为止) 4.阅读科学书13和14页,思考并交流还有什么需要注意? 5.教师进行相应的指导,并演示。 学生根据之前的生活经验进行预测 学生提出进行实验设想 学生小组交流,讨论实验方法和注意点

导 学 过 程 学生活动

6.出示活动手册第3页,指导学生实验要求及记录: 7.学生分组实验并记录食盐和小苏打溶解的量。教师进行巡视和指导,巡视的注意点:(1)是否按照流程进行实验;(2)小组内是否人人参与;(3)是否对实验仔细观察并及时记录。 8.学生完成实验后整理器材,汇总全班的数据到黑板上或者课件上。 三、研讨:实验发现 1.学生观察黑板上的实验数据汇总表,进行交流:50毫升水能溶解多少份食盐?多少份小苏打? 小结我们的发现:食盐和小苏打在水中的溶解能力是不同的。食盐溶解的份数多,小苏打溶解的份数少。 2.组织讨论:为什么我们在做上面实验的时候,要一份一份地加入?这样加,有什么好处? 四、拓展:其他东西在水中的溶解能力一样吗? 1.教师出示白糖、味精、红糖,提问:如果想知道这几种东西在水中的溶解能力我们可以怎样研究? 2.回家后同学们可以利用今天课堂上的实验方法,探究这些物质在水中的溶解能力。 学生交流想法。达成共识:这样一份一份地加入,能够清楚地知道,食盐和小苏打在水中能够溶解的份数。

教学 反思 在学生研究活动过程中,根据食盐和小苏打溶解的情况,进行记录。当一份食盐或小苏打在水中完全溶解的时候,在表格中打一个 ,在实验结束时,通过统计 的数量,来表示食盐或小苏打溶解的份数。

第(一 )单元 第 6 课 第 1 课时

课题 加快溶解

作课时间

作课内容 教科版三年级上册15-16页

课时 教学 目标 1.通过对比的方法研究同样的水中溶解相同食盐的速度。 2.能用搅拌使水中的物体充分溶解。 3.学会使用对比的方法观察实验现象。

课时 教学 重难点 1.通过对比的方法研究同样的水中溶解相同食盐的速度。 2.能用搅拌使水中的物体充分溶解。

教具 学具 相同质量的食盐4份、四杯水(三杯自来水、一杯热水)、 玻璃棒1 根、秒表1只

板书 设计 6.加快溶解 对比实验:只能改变一个条件 加快溶解的方法:用热水 搅拌

作业 设计 下列各种措施中,不能加快食盐溶解的是( )。 A.搅拌 B.用热水 C.加盐

导 学 过 程 学生活动

一、揭示课题 教师出示食盐和水。 提问:把食盐放入水中会如何? 提问:这些食盐完全溶解在水中大约需要多少时间?提问:谁有办法使食盐更快的溶解? 二、探索:加快溶解 活动一:如何进行实验。 1.组织学生小组讨论:我们有什么办法可以知道用热的水、用玻璃棒搅拌可以加快食盐的溶解? 2.组织学生汇报、交流。 3.教师小结:我们可以用对比实验的方法进行研究,做对比实验时,只能改变其中的一个条件而保持其它条件不变。 活动二:探究温度与溶解快慢的关系。 1.提问:要研究温度与溶解快慢的关系,需要哪些材料?(预设:食盐、烧杯、冷水、热水) 2.出示实验记录表 3.组织学生以小组为单位完成上面的实验记录表。 4.组织学生汇报、交流。 5.介绍实验要求以及学生活动手册的填写方法。 (1.小组合作;2.分步进行;3.及时记录。) 6.学生以小组为单位进行实验,并完成学生活动手册。 活动三:探究搅拌与溶解快慢的关系。 1.提问:要研究搅拌与溶解快慢的关系,又需要哪些材料?(预设:食盐、烧杯、水、玻璃棒、秒表) 2.出示实验记录表 学生小组讨论 学生填写活动手册

导 学 过 程 学生活动

3.组织学生结合上一个实验,完成上面的实验记录表。 4.组织学生汇报、交流。 5.学生以小组为单位进行实验,并完成学生活动手册。 三、研讨:实验发现 1.组织学生小组讨论:影响食盐溶解快慢的因素有哪些?你是怎么知道的? 2.学生反馈交流。 小结:通过提高水的温度和搅拌,能够加快食盐在水中的溶解速度。 3.提问:如果要让食盐更快地溶解在水里,还可以怎样做? 四、拓展:请在生活中继续寻找加快溶解的方法。 1.通过今天的学习,我们知道加快食盐溶解的方法有哪些? 2.影响食盐溶解快慢的因素不止两个,你们还想做实验研究其它影响食盐溶解快慢的因素吗? 学生小组讨论

教学 反思 表格中的现象在学生活动过程中记录,边活动边记录,培养学生良好的记录习惯。学生在观察的时候,根据不同时间下,水中的食盐是否已经溶解来进行记录。还没有溶解的,下面打×,已经溶解的,下面打√。

第(一 )单元 第 7 课 第 1 课时

课题 混合与分离

作课时间

作课内容 教科版三年级上册17-18页

课时 教学 目标 1.使用过滤装置,分离食盐、沙和水的混合物。 2.初步经历探究性实验“食盐从浓盐水中析出”的探究活动。 3.尝试多角度、多方式认识物体,有积极的探究兴趣。

课时 教学 重难点 1.使用过滤装置,分离食盐、沙和水的混合物。 2.初步经历探究性实验“食盐从浓盐水中析出”的探究活动。

教具 学具 食盐、干净的细沙、食盐与沙混合物、玻璃棒、清水、石棉网、酒精灯、三脚架、火柴、放大镜、咖啡过滤袋、漏斗、铁架台、烧杯。

板书 设计 7.混合与分离 食盐 能溶解在水中 过滤 蒸发 沙 不能溶解在水中

作业 设计 我们可以用( )的方法分离木屑和铁屑。 网筛 B.风车 C.磁铁

导 学 过 程 学生活动

一、揭示课题 1.投影图片出示:食盐和沙混合物,你有什么办法将食盐和沙分离? 2.揭示课题:混合与分离(板书) 二、科学探索: 1.初步了解食盐和沙子的特点:食盐和沙有什么特点呢? 每组领取食盐和沙,集体交流讨论食盐和沙子的特点,并完成活动手册。 根据食盐和沙的特点你会怎么样来分离?(引导学生根据食盐和沙不同特点来设计方法/把食盐和沙放入水中会有什么不同现象?) 方案一:教师演示将食盐和沙混合物倒入装有水的烧杯,并搅拌溶解食盐。 方案二:学生领取装清水的烧杯,并把食盐和沙倒入搅拌溶解食盐。 展示烧杯,食盐哪里去了?可以怎样将沙和盐水分开? 方案一:5.出示过滤装置,并课件学习过滤操作。 6.学生进行过滤操作分离沙和盐水? 7.怎样将食盐和水分离?(把水蒸发了) 8.展示蒸发装置,并学习操作规程。 9.学生进行蒸发实验,分离食盐和水。 方案二:5.出示过滤装置,并课件学习过滤操作。 6.食盐怎么从水中分离出来呢? 7.提供蒸发装置,学习操作要求。 8.学生实验操作,先进行过滤实验分离沙和盐水。 学生小组活动

导 学 过 程 学生活动

9.用过滤装置换取蒸发装置分离食盐和水。 10.整理器材放回原处, 三、研讨:实验发现 1.蒸发获得的食盐是混合时的食盐吗? 引导分析蒸发获得的食盐和原来食盐之间的异同。 水再分离过程中起到什么作用? (利用一些物质在水中能溶解的特点可以分离一些物质。) 食盐和沙混合后是怎么分离的?追问水到哪里去了? (利用物质之间不同的特点进行分离) 4.在分离食盐和沙的食盐过程中你还有发现? 课后拓展: 准备:木屑、铁屑、磁铁、纸、水、烧杯、网筛 木屑和铁屑混合了可以怎么分离? (利用铁屑能磁铁吸的特点,利用木屑在水中是浮的、铁屑在水中是沉的特点) 学生思考

教学 反思 让学生记录食盐和沙的特点,在比较观察食盐和沙的特点是学生自主完成,交流后,修改补充。

第(一 )单元 第 8 课 第 1 课时

课题 它们发生了什么变化

作课时间

作课内容 教科版三年级上册19-20页

课时 教学 目标 1、利用所学知识解决生活中实际问题。 2、探究活动中,通过猜测、观察、实验、研讨等发现事实、做出判断、发展思维。 3、利用文字、图表、图画等方式描述观察、实验的结果,并对观察结果进行分析。

课时 教学 重难点 1、利用所学知识解决生活中实际问题。 2、探究活动中,通过猜测、观察、实验、研讨等发现事实、做出判断、发展思维。

教具 学具 橡皮泥、圆头剪刀、白纸

板书 设计 8、它们发生了什么变化 材料 看到了什么现象 纸 形状变化 大小变化 橡皮泥 形状变化 大小变化 颜色变化 水 形态变化 相同点: 还是原来的物质

作业 设计 把一张A纸折成纸飞机后发生了什么变化:( ) 形状改变 b.颜色改变 c.性质改变

导 学 过 程 学生活动

一、揭示课题 冬天河里的水结冰,天热了冰化成水的故事情节图片导入,加入水三态变化相关的图片。 1、提问:冰融化成水了,发生了什么变化?冬天河里的水结冰时,水发生了什么变化? 2、提问:思考:妈妈在晾衣服时,衣服慢慢的晒干了。衣服上的水变成了什么? 根据学生的回答教师进行补充小结:水真的不见了吗?其实衣服上的水经过太阳的暴晒(加热)后液体的水变成水蒸气跑到空气中了。 3、提问:水的哪些特点发生了变化?那么它还是水吗? 4、课件出示纸和橡皮泥等物品的图片,生活中的变化有很多,比如说纸、橡皮泥的变化,此时呈现纸制品和橡皮泥制品的图片,引导学生思考。 提问:图片中的物品发生了哪些变化? 5、揭示课题:《它们发生了什么变化》 二、探索:纸和橡皮泥发生了什么变化 1、活动要求: ①学生能把活动手册上的表格边实验边记录下来, ②能在分析中得出实验结论。 学生思考

导 学 过 程 学生活动

2、活动问题: 问题1:我们做了什么使纸(橡皮泥)发生了变化? 问题2:请同学们说一说它们发生了怎样的变化? 问题3:它们变化后与还是原来的物质吗? 活动一 : 1、教师拿出一张纸折出一个折纸模型,进行简单的制作。 2、学生在制作过程中根据上述问题完成对活动手册的填写 活动二: 1、提供橡皮泥和刮刀,让学生用这块橡皮泥制作一件自己喜欢的物品 2、学生制作时认真思考三个问题并按要求填写到活动手册上。 3、完成后安排以小组上台展示交流形式,分享成品的喜悦。 三:回顾和拓展 1、生活中的变化随时随地都在发生,大家还知道你们周围有哪些事物发生了变化? 2、回顾溶解。教师准备溶解小实验,请学生观察并结合第4、5两课的所学说一说相关的要点。 学生活动

教学 反思 学生在完成探究活动及记录后,学会根据记录的数据进行分析,培养学生注重数据的真实性,关注数据的重要性。

教学 内容 水到哪里去了 2.水沸腾了 3.水结冰了 冰融化了 5.水能溶解多少物质 6.加快溶解 7.混合与分离 8.它们发生了什么变化

单元 教学 目标 观察并记录水结冰过程中的各种变化。 探究活动中,通过猜测、观察、实验、探讨等发现事实、做出判断、发展思维。 利用文字、图标、图画等方式描述观察、实验的结果,并对结果进行分析。 认识到水是地球上十分重要的资源,形成保护水和空气,珍爱生命的情感、态度与价值观。

单元 教学 重点 观察并记录水结冰过程中的各种变化。 探究活动中,通过猜测、观察、实验、探讨等发现事实、做出判断、发展思维。

单元 教学 难点 利用文字、图标、图画等方式描述观察、实验的结果,并对结果进行分析。

单元 课时 分配 水到哪里去了 1课时 水沸腾了 1课时 水结冰了 1课时 冰融化了 1课时 5.水能溶解多少物质 1课时 6.加快溶解 1课时 7.混合与分离 1课时 8.它们发生了什么变化 1课时

第(一 )单元 第 1 课 第 1 课时

课题 水到哪里去了

作课时间

作课内容 教科版三年级上册教材2-4页

课时 教学 目标 1.科学概念:水在一定条件下会变成水蒸气,水蒸气是一种无色、无味、看不见、摸不到的气体,水可以通过蒸发变成水蒸气。

2.科学探究:初步经历探究性实验“水变成了什么样”的探究活动。

3.科学态度:尝试多角度、多方式解释生活中的现象;形成细致、客观地观察的态度。

课时教学重难点 1.教学重点:通过观察了解水蒸气是一种无色、无味、看不见、摸不着的气体,它是水的一种形态。

2.教学难点:形成细致、客观的观察态度。

教具 学具 湿棉签、玻片、材料盘、杯子、黑卡纸、一杯水、湿毛巾

板书 设计 水到哪里去了 水---液体----没有固定形状 水和水蒸气的相同点和不同点

作业 设计 观察身边水的各种形态。

导 学 过 程 学生活动

一、导入:水到哪里去了

1.水是怎样的。师出示一杯水放展台上,讲述:我们都知道水是地球上十分重要的资源,一年级时我们曾对水进行过观察。提问:谁来说一说水是怎样的?

2.师生交流,教师板贴特点。提问:老师用湿毛巾写的水字有什么变化吗?水渐渐消失,它到哪里去了呢?

二、观察:水变成了什么样子

1.引导方法,观察玻璃上水的蒸发。讲述:同学们,这只是猜想,科学研究得讲究证据,我们需近距离来观察水的蒸发才行。给每一组发一块玻璃,可以把水放在玻璃上,近距离的观察,水变成了什么样子?

2.指导操作。给每2位同学准备一块玻璃片、一小杯水、棉签,用棉签蘸一些水,在玻片上划一划,水就会留在玻璃片上。把玻片放平,静静观察。提问:我们可以用哪些方法进行观察?

3.视频指导。用感官如何进行有效的观察。

4.小组观察。教师巡视指导记录。

5.师生交流。

6.观察总结。通过观察发现,水在玻璃上渐渐不见,变成了一种无色、无味、透明的物质,这种物质就是水蒸气。

7.根据水蒸气的特点再次引发猜想:水变成水蒸气后去哪里了?

8.总结。水蒸气就在我们周围的空气中。液态的水变成了气态的水蒸气,这就是水的蒸发现象。

师生交流 小组观察

导 学 过 程 学生活动

三、比较:水和水蒸气

1.教师引导。水在蒸发后变成了水蒸气,水和水蒸气有什么相同的特点?又有什么不同?

2.学生交流,以板贴进行调整,呈现韦恩图。

3.总结。水和水蒸气都是无色、无味、透明的,只不过水是液体它看得见、摸得着,而水蒸气看不见、摸不着。

四、拓展:一杯水的蒸发

1.教师引导。很少的水过了一会就蒸发了,如果是一滴水会不会蒸发?大概需要多久才能蒸发完?一杯水会不会蒸发?大概需要多久?

2.指导课外研究活动。课后进行“观察一杯水的蒸发”,取一杯水,每天同一时间在杯子上标上一个刻度,连续观察一杯水的蒸发现象。

3.初步思考如何加快水的蒸发。提问:这杯水放到哪里会蒸发得快一些?可以做一个对比实验,来观察温度对水蒸发快慢的影响。 学生交流

教学 反思 可以让学生课后思考水蒸气与我们的生活有什么关系呢?让学生通过各种途径去搜集信息。

第(一)单元 第 2 课 第 1 课时

课题 2.水沸腾了

作课时间

作课内容 教科版三年级上册5-6页

课时 教学 目标

1.掌握温度计和酒精灯的使用方法,了解汽化的两种方式,了解水沸腾时的特点和条件.

2.辨别蒸发与沸腾的区别,通过给水加热的活动体验,观察水沸腾现象,探索其特点、形成的条件以及与蒸发的异同.

3.认识到正确使用试验设备的重要性,培养严谨实验态度.

课时教学重难点 1.掌握温度计和酒精灯的使用方法

2.了解汽化的两种方式

3.了解水沸腾时的特点和条件

4.辨别蒸发与沸腾的区别

教具 学具 漏斗、塑料袋、三角架、石棉网、烧杯、酒精灯、温度计、硬纸盖、水、(计时器)。

板书 设计 水沸腾了 温度计---使用方法 观察水沸腾的各种现象 水变成水蒸气,体积大大增加。 (响水不开,开水不响)

作业 设计 观察生活中家长做饭水沸腾的现象,注意安全。

导 学 过 程 学生活动

聚焦:揭示课题

材料准备:教学课件

1.课件出示图片

提问:你烧过水吗?

提问:如果我们不停地给水加热,会出现什么现象?

2.揭示课题:水沸腾了(板书)

二、探索:给水杯里的水加热(预设20分钟)

(一)预测活动

(如果我们不停地给水加热,会出现什么现象?)说一说或画一画对这个问题的看法。记录在书本的记录框里。

(预设:(1)说:水里看见气泡,水面上看见白色的气体等;(2)用画图的形式。)

(二)给烧杯里的水加热

材料准备

教师准备:漏斗、塑料袋、教学课件

学生准备:学生活动手册;小组准备:三角架、石棉网、烧杯、酒精灯、温度计、硬纸盖、水。

1.给水加热的实验,我们的需要安装什么样的装置呢?

2.ppt展示实验装置,认识实验器材名称及作用。

3.结合微课或其他视频了解酒精灯的使用。

4.结合ppt,学生了解测量水温的方法。(教师补充介绍。) 学生思考 学生实验

导 学 过 程 学生活动

5.实验安全提示。

6.分组组装实验装置,开展实验,在活动手册上记录实验现象和数据。(屏幕出示电子计时器或分组提供计时器。)

三、研讨:实验发现(预设18分钟)

1.提问水在加热的过程中发生了哪些变化?

水在加热的过程中温度不断上升,沸腾后温度不再上升。水在加热的过程中,我们看见杯底有气泡产生,气泡上升并且不断变大,到水面时气泡破了,水面看见热气产生。

2.提问:水在达到什么温度时沸腾?

正常压强下是100℃。(同时让学生明确温度计的100℃就是以水沸腾时的温度为基础规定的。)

提问:水在沸腾过程中我们看见了什么现象?

水在沸腾过程中我们看见温度保持不变。

3.演示实验:水变成水蒸气的体积变化

小结:水变成水蒸气后体积会变大。 班级研讨

教学 反思 水沸腾时的活动记录,表格已经详细的呈现出了需要观察的四个角度,这里容易将水中和水面的现象混到一起,此时水中和水面都有气泡产生,要注意观察区别。

第( 一)单元 第 3 课 第 1 课时

课题 3.水结冰了

作课时间

作课内容 教科版三年级上册7-9页

课时 教学 目标 1. 观察、记录水结冰过程中的各种变化。 2. 观察、比较水和冰的相同点和不同点。 3. 初步感受、体验物质状态的变化。

课时 教学 重难点 1. 观察、记录水结冰过程中的各种变化。 2. 观察、比较水和冰的相同点和不同点。

教具 学具 试管、清水、碎冰、水银温度计、烧杯、食盐、小勺、彩色橡皮筋、直尺、食用色素、各种冰的图片、热水、教学课件等。

板书 设计 3.水结冰了 水(液态) -- 凝固 (0℃或0℃以下)---- 冰(固态)

作业 设计 在冰里加入一些盐会使得冰的温度( ) A.会上升 B.不变 C.会下降

导 学 过 程 学生活动

一、揭示课题 [材料准备:热水、水银温度计、各种冰的图片] 1. 出示一杯热水并测量水的温度 提问:如果我十分钟后再测这杯水的温度,温度会如何变化? 2. 出示几张各种冰的图片。 提问:如果一直让水的温度下降,会出现什么情况? 3.揭示课题:水结冰了(板书) 二、探索:水结冰过程中的各种变化 [材料准备:试管、清水、碎冰、水银温度计、烧杯、食盐、小勺、彩色橡皮筋、直尺、食用色素、学生活动手册] 1. 引导学生充分表达自己的想法,后组织学生讨论本课的实验方法。提问:说一说我们对这个问题的想法?今天在教室里,我们可以怎么做实验? 2.学生相互合作,测量水结冰过程中温度的变化,同时体会变化过程中的热量变化。 3. 出示活动手册第9页,明确实验要求,并记录观察比较水和冰有哪些相同点与不同点。 三、研讨:实验发现 [材料准备:结冰后的试管、碎冰内加食盐的烧杯、碎冰内不加食盐的烧杯、直尺、水银温度计] 1.学生反馈交流:水在什么条件下会结冰? 小结:当环境温度低于 0℃,水的温度下降到 0℃时,开始结冰,从液体状态变成了固体状态。水结冰时,冰水混合物的温度长时间保持在 0℃时。 2.提问:水结冰后有哪些变化? (预设:会和室内温度一样。如果继续下降会怎样呢?水会结冰。) 学生填写活动

导 学 过 程 学生活动

水结冰后占据了更大的空间。 3. 冰还是水吗? 引发学生去思考冰和水是同一种物质。 4.为什么烧杯外壁有小水珠或一层白白的?它是冰吗?和试管里的冰一样吗?它是哪里哪里来的?和哪些现象类似? 烧杯外的水蒸气遇冷(0℃以下)凝结成霜。不是冰,不一样。(当外界温度较高时,也会只是液化成小水珠。) 5.在碎冰里加入了食盐,有什么作用? 碎冰中加入食盐可以让冰在同温度下融化,这样有利于降低实验的温度,达到预期的效果。 四、拓展:固态的冰能重新变成液态的水吗? [材料准备:结冰的水、试管、烧杯、清水] 1.提问:水结冰这种现象给我们的生活带来了哪些好处和不便? 好处:可以看到美丽的冰雕,吃到冰淇淋。 不便:路滑给人们行走带来了不便。 2.出示装有冰的试管。提问:我们有什么办法能把冰取出来? 比一比谁的方法更科学?你为什么这么想? 3.提问:固态的冰在什么条件下重新变成液态的水呢? 学生猜测。引导学生课外自主探究。 学生课外自主探究

教学 反思 学生活动手册上的内容是让学生比较水与冰的相同和不同。需要在学生通过观察冰和水之后,再研讨归纳后填写。

第( 一)单元 第 4 课 第 1 课时

课题 冰融化了

作课时间

作课内容 教科版三年级上册10-11页

课时 教学 目标 1.观察并记录冰融化成水的变化过程。 2.初步感受、体验物质状态变化的可逆性。 3.养成在实验观察活动中保持认真、细致的态度。

课时 教学 重难点 1.观察并记录冰融化成水的变化过程。 2.初步感受、体验物质状态变化的可逆性。

教具 学具 冰块、吸管、蒸发皿、结冰的试管(或碎碎冰)、烧杯、热水、记号笔

板书 设计 4.冰融化了 吸收热量 冰 固态 水 液态 互相转化 热量 水蒸气 气态

作业 设计 冰在融化成水的过程中形态从 。 A.固态转化成液态 B.气态转化成液态 C.液态转化成固态

导 学 过 程 学生活动

揭示课题 这是一块冰,如果我们给冰加热,会看到什么现象呢? 二、科学探索:观察冰融化成水 [材料准备:冰块、吸管、蒸发皿] 1.吸管吹冰块 (1)科学家研究表明当环境温度高于0℃,冰就会开始融化。 我们可以怎样加快冰块的融化?如果给你一台吹风机,你可以怎么做?如果给你一根吸管,可以怎么做? 学生用吸管朝冰块一个部位吹气。 (3)交流现象:被吹热气的部位冰融化的快。 (4)这个现象说明了什么? 小结:这个实验说明了热量增加,可以加快冰块的融化速度。 将结冰的试管放入热水中 (1)讨论:你知道冰融化成水的过程中有哪些变化?我们可以怎么做实验? (2)教师出示实验材料:结冰的试管、烧杯、热水、记号笔、学生活动手册 (3)提问:怎么利用以上材料做这个实验? (4)教师在学生的基础上补充、完善后实验方法。 3.讨论比较水、水蒸气和冰的相同点和不同点,完成学生活动手册 三、研讨:实验发现 [材料准备:学生活动手册] 1.学生汇报实验现象: 学生讨论

导 学 过 程 学生活动

(1)通过实验我们发现冰为什么会融化成水? (2)冰融化前是什么状态的? (3)冰融化一半是什么状态的?(预设:一半水一半冰的冰水混合物) (4)冰完全融化后是什么状态的?冰在融化过程中形态发生了什么变化? (5)除此之外你还观察到其它什么现象?这可能是什么原因造成的? (6)冰完全融化成水体积有什么变化吗? 2.学生补充。 3.学生观察水状态的各种图片。它们之间能不能相互转化? 4.水、水蒸气、冰有哪些相同和不同?它们是同一种物质吗? 5.水的状态变化与什么有关?水的三种状态之间是否可以互相转化? 6.教师小结:水在自然界有气态、液态、固态三种存在状态,水的状态变化与热量有关,水的三种状态之间是可以互相转化。 四、课后拓展 我们课后如果要研究“在相同的条件下,冰和冰激凌哪一个融化得更块一些?”应该怎么做?需要注意什么问题? 请同学们回家后认真准备,完成实验。 (预设:水的状态变化与热量有关,水的三种状态之间是可以互相转化的。如水遇冷转化成冰,冰加热转化成水……)

教学 反思 1.用记号笔在冰面位置做好记号,再把试管放入有热水的烧杯里 。2.冰在融化过程中用眼睛观察,不能动手触摸移动试管和烧杯。 3.冰完全融化后再在水面做好记号。

第(一 )单元 第 5 课 第 1 课时

课题 水能溶解多少物质

作课时间

作课内容 教科版三年级上册12-14页

课时 教学 目标 1.通过对比的方法研究同样的水中溶解食盐和小苏打的数量。 2.能用搅拌使水中的物体充分溶解。 3.学会使用对比的方法观察实验现象。

课时 教学 重难点 1.通过对比的方法研究同样的水中溶解食盐和小苏打的数量。 2.能用搅拌使水中的物体充分溶解。

教具 学具 食盐20g,平均分成8份、小苏打20g,平均分成8份、装有50毫升水的烧杯2个、玻璃棒2根、白糖、味精、红糖各一份

板书 设计 5.水能溶解多少物质 食盐、小苏打、白糖、红糖、味精、碱…… 水量统一 每次加入量相同 完全溶解后再加入下一份 直到不能溶解为止

作业 设计 下列物体组合中,都能溶于水的是( ) ①白糖 ②食盐 ③面粉 ④沙子 ⑤碱 ⑥食用油 A.①②③ B.④⑤⑥ C.①②⑤

导 学 过 程 学生活动

一、揭示课题 1.出示食盐,提问:把它放到水里,会怎么样? 2.老师将食盐放入水中,搅拌使之溶解。 3.提问:除了食盐,你还知道哪些东西能够溶解在水中? 4.根据学生回答,教师进行补充说明小苏打和碱,并出示小苏打和碱。 5.提问:如果我在这杯水里不断加入食盐,一直加一直加,食盐能够不断溶解吗 那小苏打呢?能一直溶解下去吗? 6.提问:那么,同样多的水中,不同物质的溶解能力一样吗?7.揭示课题:水能溶解多少物质。 二、探索:水能溶解多少食盐和小苏打 1.提问:那么,我们怎样才能知道同样多的水中,不同物质的溶解能力是否相同?如果这节课我们就用食盐和小苏打来研究这个问题,怎么研究? 2.根据学生意见,适时出示小组讨论的提示:要知道同样多的水中,能溶解多少食盐和小苏打,我们打算怎么做?我们还应注意什么? 3.全班交流实验设计方案,教师选择关键词进行板书。份完全溶解后再加入下一份。板书:水量统一,每次加入量相同,完全溶解后再加入下一份,直到不能溶解为止) 4.阅读科学书13和14页,思考并交流还有什么需要注意? 5.教师进行相应的指导,并演示。 学生根据之前的生活经验进行预测 学生提出进行实验设想 学生小组交流,讨论实验方法和注意点

导 学 过 程 学生活动

6.出示活动手册第3页,指导学生实验要求及记录: 7.学生分组实验并记录食盐和小苏打溶解的量。教师进行巡视和指导,巡视的注意点:(1)是否按照流程进行实验;(2)小组内是否人人参与;(3)是否对实验仔细观察并及时记录。 8.学生完成实验后整理器材,汇总全班的数据到黑板上或者课件上。 三、研讨:实验发现 1.学生观察黑板上的实验数据汇总表,进行交流:50毫升水能溶解多少份食盐?多少份小苏打? 小结我们的发现:食盐和小苏打在水中的溶解能力是不同的。食盐溶解的份数多,小苏打溶解的份数少。 2.组织讨论:为什么我们在做上面实验的时候,要一份一份地加入?这样加,有什么好处? 四、拓展:其他东西在水中的溶解能力一样吗? 1.教师出示白糖、味精、红糖,提问:如果想知道这几种东西在水中的溶解能力我们可以怎样研究? 2.回家后同学们可以利用今天课堂上的实验方法,探究这些物质在水中的溶解能力。 学生交流想法。达成共识:这样一份一份地加入,能够清楚地知道,食盐和小苏打在水中能够溶解的份数。

教学 反思 在学生研究活动过程中,根据食盐和小苏打溶解的情况,进行记录。当一份食盐或小苏打在水中完全溶解的时候,在表格中打一个 ,在实验结束时,通过统计 的数量,来表示食盐或小苏打溶解的份数。

第(一 )单元 第 6 课 第 1 课时

课题 加快溶解

作课时间

作课内容 教科版三年级上册15-16页

课时 教学 目标 1.通过对比的方法研究同样的水中溶解相同食盐的速度。 2.能用搅拌使水中的物体充分溶解。 3.学会使用对比的方法观察实验现象。

课时 教学 重难点 1.通过对比的方法研究同样的水中溶解相同食盐的速度。 2.能用搅拌使水中的物体充分溶解。

教具 学具 相同质量的食盐4份、四杯水(三杯自来水、一杯热水)、 玻璃棒1 根、秒表1只

板书 设计 6.加快溶解 对比实验:只能改变一个条件 加快溶解的方法:用热水 搅拌

作业 设计 下列各种措施中,不能加快食盐溶解的是( )。 A.搅拌 B.用热水 C.加盐

导 学 过 程 学生活动

一、揭示课题 教师出示食盐和水。 提问:把食盐放入水中会如何? 提问:这些食盐完全溶解在水中大约需要多少时间?提问:谁有办法使食盐更快的溶解? 二、探索:加快溶解 活动一:如何进行实验。 1.组织学生小组讨论:我们有什么办法可以知道用热的水、用玻璃棒搅拌可以加快食盐的溶解? 2.组织学生汇报、交流。 3.教师小结:我们可以用对比实验的方法进行研究,做对比实验时,只能改变其中的一个条件而保持其它条件不变。 活动二:探究温度与溶解快慢的关系。 1.提问:要研究温度与溶解快慢的关系,需要哪些材料?(预设:食盐、烧杯、冷水、热水) 2.出示实验记录表 3.组织学生以小组为单位完成上面的实验记录表。 4.组织学生汇报、交流。 5.介绍实验要求以及学生活动手册的填写方法。 (1.小组合作;2.分步进行;3.及时记录。) 6.学生以小组为单位进行实验,并完成学生活动手册。 活动三:探究搅拌与溶解快慢的关系。 1.提问:要研究搅拌与溶解快慢的关系,又需要哪些材料?(预设:食盐、烧杯、水、玻璃棒、秒表) 2.出示实验记录表 学生小组讨论 学生填写活动手册

导 学 过 程 学生活动

3.组织学生结合上一个实验,完成上面的实验记录表。 4.组织学生汇报、交流。 5.学生以小组为单位进行实验,并完成学生活动手册。 三、研讨:实验发现 1.组织学生小组讨论:影响食盐溶解快慢的因素有哪些?你是怎么知道的? 2.学生反馈交流。 小结:通过提高水的温度和搅拌,能够加快食盐在水中的溶解速度。 3.提问:如果要让食盐更快地溶解在水里,还可以怎样做? 四、拓展:请在生活中继续寻找加快溶解的方法。 1.通过今天的学习,我们知道加快食盐溶解的方法有哪些? 2.影响食盐溶解快慢的因素不止两个,你们还想做实验研究其它影响食盐溶解快慢的因素吗? 学生小组讨论

教学 反思 表格中的现象在学生活动过程中记录,边活动边记录,培养学生良好的记录习惯。学生在观察的时候,根据不同时间下,水中的食盐是否已经溶解来进行记录。还没有溶解的,下面打×,已经溶解的,下面打√。

第(一 )单元 第 7 课 第 1 课时

课题 混合与分离

作课时间

作课内容 教科版三年级上册17-18页

课时 教学 目标 1.使用过滤装置,分离食盐、沙和水的混合物。 2.初步经历探究性实验“食盐从浓盐水中析出”的探究活动。 3.尝试多角度、多方式认识物体,有积极的探究兴趣。

课时 教学 重难点 1.使用过滤装置,分离食盐、沙和水的混合物。 2.初步经历探究性实验“食盐从浓盐水中析出”的探究活动。

教具 学具 食盐、干净的细沙、食盐与沙混合物、玻璃棒、清水、石棉网、酒精灯、三脚架、火柴、放大镜、咖啡过滤袋、漏斗、铁架台、烧杯。

板书 设计 7.混合与分离 食盐 能溶解在水中 过滤 蒸发 沙 不能溶解在水中

作业 设计 我们可以用( )的方法分离木屑和铁屑。 网筛 B.风车 C.磁铁

导 学 过 程 学生活动

一、揭示课题 1.投影图片出示:食盐和沙混合物,你有什么办法将食盐和沙分离? 2.揭示课题:混合与分离(板书) 二、科学探索: 1.初步了解食盐和沙子的特点:食盐和沙有什么特点呢? 每组领取食盐和沙,集体交流讨论食盐和沙子的特点,并完成活动手册。 根据食盐和沙的特点你会怎么样来分离?(引导学生根据食盐和沙不同特点来设计方法/把食盐和沙放入水中会有什么不同现象?) 方案一:教师演示将食盐和沙混合物倒入装有水的烧杯,并搅拌溶解食盐。 方案二:学生领取装清水的烧杯,并把食盐和沙倒入搅拌溶解食盐。 展示烧杯,食盐哪里去了?可以怎样将沙和盐水分开? 方案一:5.出示过滤装置,并课件学习过滤操作。 6.学生进行过滤操作分离沙和盐水? 7.怎样将食盐和水分离?(把水蒸发了) 8.展示蒸发装置,并学习操作规程。 9.学生进行蒸发实验,分离食盐和水。 方案二:5.出示过滤装置,并课件学习过滤操作。 6.食盐怎么从水中分离出来呢? 7.提供蒸发装置,学习操作要求。 8.学生实验操作,先进行过滤实验分离沙和盐水。 学生小组活动

导 学 过 程 学生活动

9.用过滤装置换取蒸发装置分离食盐和水。 10.整理器材放回原处, 三、研讨:实验发现 1.蒸发获得的食盐是混合时的食盐吗? 引导分析蒸发获得的食盐和原来食盐之间的异同。 水再分离过程中起到什么作用? (利用一些物质在水中能溶解的特点可以分离一些物质。) 食盐和沙混合后是怎么分离的?追问水到哪里去了? (利用物质之间不同的特点进行分离) 4.在分离食盐和沙的食盐过程中你还有发现? 课后拓展: 准备:木屑、铁屑、磁铁、纸、水、烧杯、网筛 木屑和铁屑混合了可以怎么分离? (利用铁屑能磁铁吸的特点,利用木屑在水中是浮的、铁屑在水中是沉的特点) 学生思考

教学 反思 让学生记录食盐和沙的特点,在比较观察食盐和沙的特点是学生自主完成,交流后,修改补充。

第(一 )单元 第 8 课 第 1 课时

课题 它们发生了什么变化

作课时间

作课内容 教科版三年级上册19-20页

课时 教学 目标 1、利用所学知识解决生活中实际问题。 2、探究活动中,通过猜测、观察、实验、研讨等发现事实、做出判断、发展思维。 3、利用文字、图表、图画等方式描述观察、实验的结果,并对观察结果进行分析。

课时 教学 重难点 1、利用所学知识解决生活中实际问题。 2、探究活动中,通过猜测、观察、实验、研讨等发现事实、做出判断、发展思维。

教具 学具 橡皮泥、圆头剪刀、白纸

板书 设计 8、它们发生了什么变化 材料 看到了什么现象 纸 形状变化 大小变化 橡皮泥 形状变化 大小变化 颜色变化 水 形态变化 相同点: 还是原来的物质

作业 设计 把一张A纸折成纸飞机后发生了什么变化:( ) 形状改变 b.颜色改变 c.性质改变

导 学 过 程 学生活动

一、揭示课题 冬天河里的水结冰,天热了冰化成水的故事情节图片导入,加入水三态变化相关的图片。 1、提问:冰融化成水了,发生了什么变化?冬天河里的水结冰时,水发生了什么变化? 2、提问:思考:妈妈在晾衣服时,衣服慢慢的晒干了。衣服上的水变成了什么? 根据学生的回答教师进行补充小结:水真的不见了吗?其实衣服上的水经过太阳的暴晒(加热)后液体的水变成水蒸气跑到空气中了。 3、提问:水的哪些特点发生了变化?那么它还是水吗? 4、课件出示纸和橡皮泥等物品的图片,生活中的变化有很多,比如说纸、橡皮泥的变化,此时呈现纸制品和橡皮泥制品的图片,引导学生思考。 提问:图片中的物品发生了哪些变化? 5、揭示课题:《它们发生了什么变化》 二、探索:纸和橡皮泥发生了什么变化 1、活动要求: ①学生能把活动手册上的表格边实验边记录下来, ②能在分析中得出实验结论。 学生思考

导 学 过 程 学生活动

2、活动问题: 问题1:我们做了什么使纸(橡皮泥)发生了变化? 问题2:请同学们说一说它们发生了怎样的变化? 问题3:它们变化后与还是原来的物质吗? 活动一 : 1、教师拿出一张纸折出一个折纸模型,进行简单的制作。 2、学生在制作过程中根据上述问题完成对活动手册的填写 活动二: 1、提供橡皮泥和刮刀,让学生用这块橡皮泥制作一件自己喜欢的物品 2、学生制作时认真思考三个问题并按要求填写到活动手册上。 3、完成后安排以小组上台展示交流形式,分享成品的喜悦。 三:回顾和拓展 1、生活中的变化随时随地都在发生,大家还知道你们周围有哪些事物发生了变化? 2、回顾溶解。教师准备溶解小实验,请学生观察并结合第4、5两课的所学说一说相关的要点。 学生活动

教学 反思 学生在完成探究活动及记录后,学会根据记录的数据进行分析,培养学生注重数据的真实性,关注数据的重要性。