第13课《唐诗五首》 课件(37张PPT)

文档属性

| 名称 | 第13课《唐诗五首》 课件(37张PPT) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 2.9MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-07-07 20:31:48 | ||

图片预览

文档简介

(共37张PPT)

唐诗五首

最可爱、最繁华的朝代

唐朝是中国历史上空前强大的统一的帝国(疆域约1100多万平方千米)。并在当时的世界上是最先进、文明的国家!在唐鼎盛时期不仅物质富庶繁华,而且文化也极其繁荣,而诗歌更是发展到了封建社会的顶峰;是中华诗歌史上高度成熟的黄金时代。

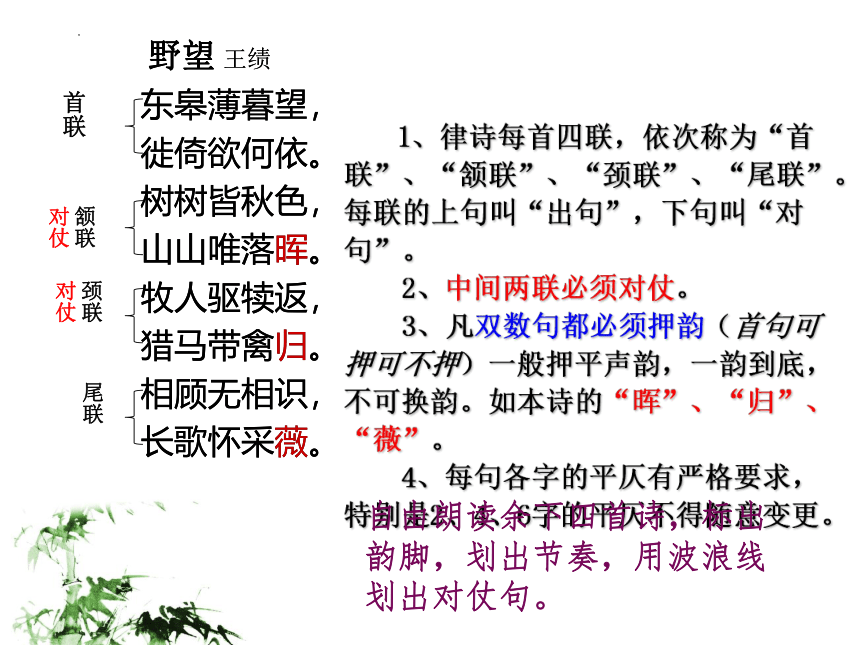

首联

颔联

对仗

野望 王绩

东皋薄暮望,

徙倚欲何依。

树树皆秋色,

山山唯落晖。

牧人驱犊返,

猎马带禽归。

相顾无相识,

长歌怀采薇。

尾联

颈联

对仗

1、律诗每首四联,依次称为“首联”、“颔联”、“颈联”、“尾联”。每联的上句叫“出句”,下句叫“对句”。

2、中间两联必须对仗。

3、凡双数句都必须押韵(首句可押可不押)一般押平声韵,一韵到底,不可换韵。如本诗的“晖”、“归”、“薇”。

4、每句各字的平仄有严格要求,特别是2、4、6字的平仄不得随意变更。

野望 王绩

东皋薄暮望,

徙倚欲何依。

树树皆秋色,

山山唯落晖。

牧人驱犊返,

猎马带禽归。

相顾无相识,

长歌怀采薇。

自由朗读余下四首诗,标出韵脚,划出节奏,用波浪线划出对仗句。

怎么学诗歌

反复诵读,读出节奏与韵味;

想象诗歌画面,体会诗人情感;

知人论世……

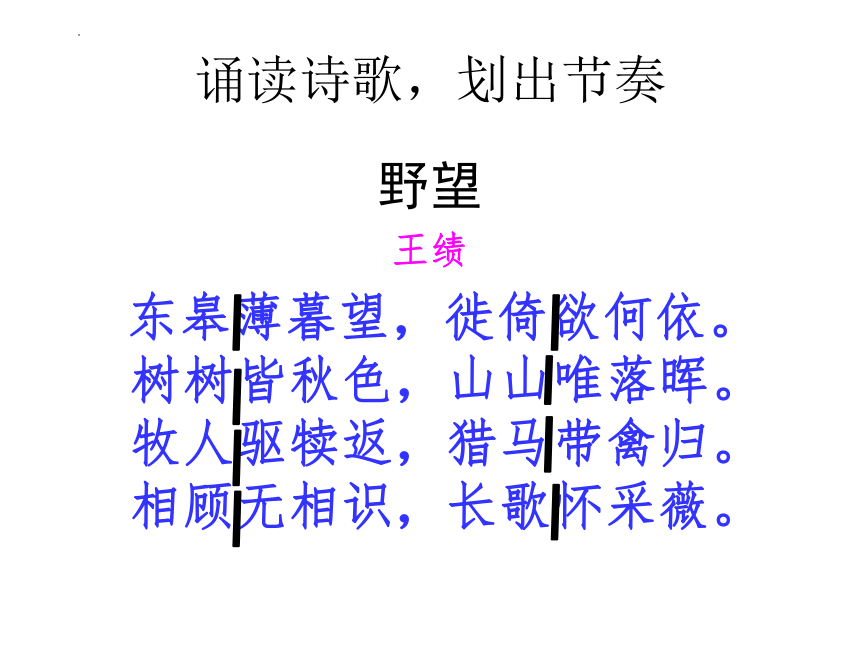

诵读诗歌,划出节奏

野望

王绩

东皋薄暮望,徙倚欲何依。

树树皆秋色,山山唯落晖。

牧人驱犊返,猎马带禽归。

相顾无相识,长歌怀采薇。

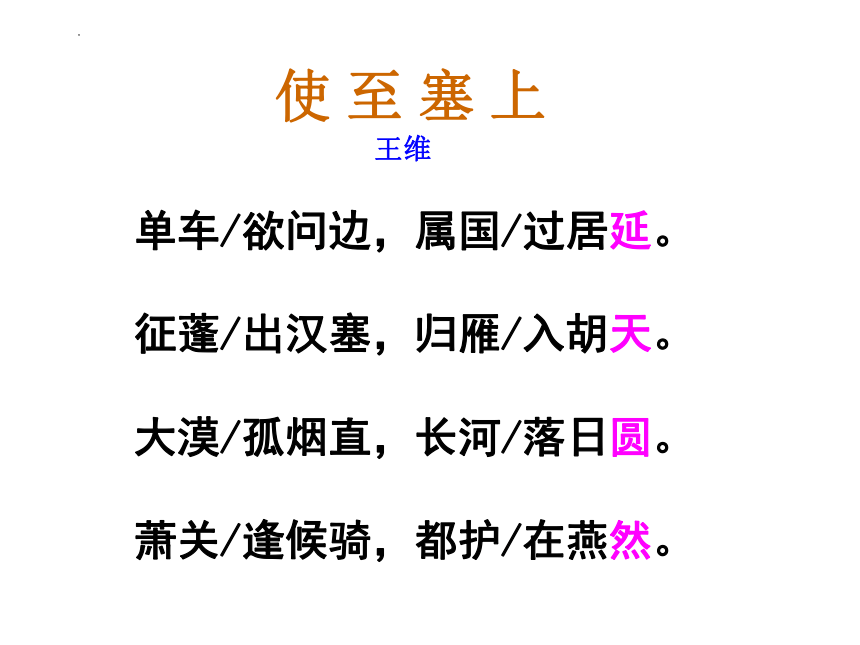

使 至 塞 上

王维

单车/欲/问边,属国/过/居延。

征蓬/出/汉塞,归雁/入/胡天。

大漠/孤烟/直,长河/落日/圆。

萧关/逢/候骑,都护/在/燕然。

单车/欲问边,属国/过居延。

征蓬/出汉塞,归雁/入胡天。

大漠/孤烟直,长河/落日圆。

萧关/逢候骑,都护/在燕然。

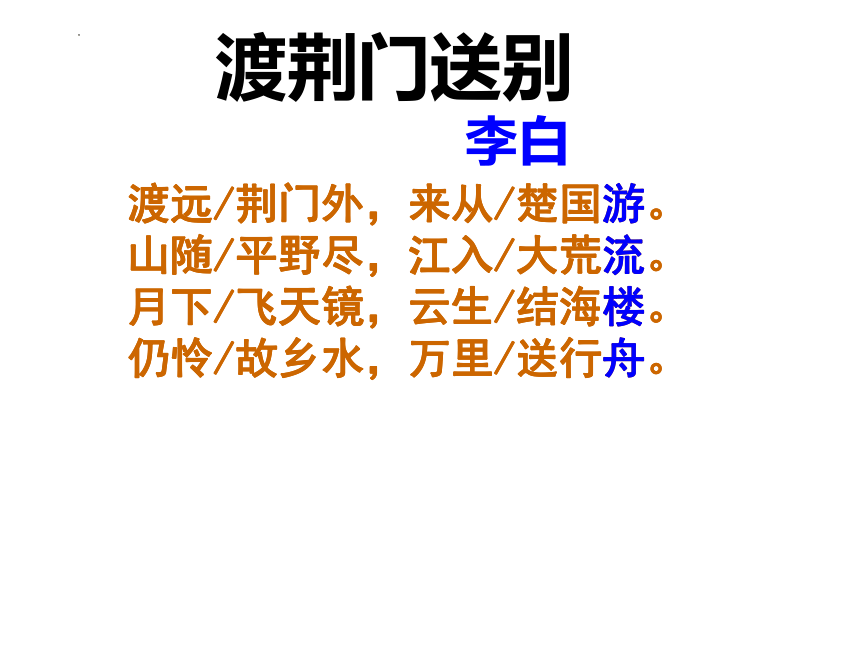

渡荆门送别

李白

渡远/荆门外,来从/楚国游。

山随/平野尽,江入/大荒流。

月下/飞天镜,云生/结海楼。

仍怜/故乡水,万里/送行舟。

渡远/荆门外,来从/楚国游。

山随/平野尽,江入/大荒流。

月下/飞天镜,云生/结海楼。

仍怜/故乡水,万里/送行舟。

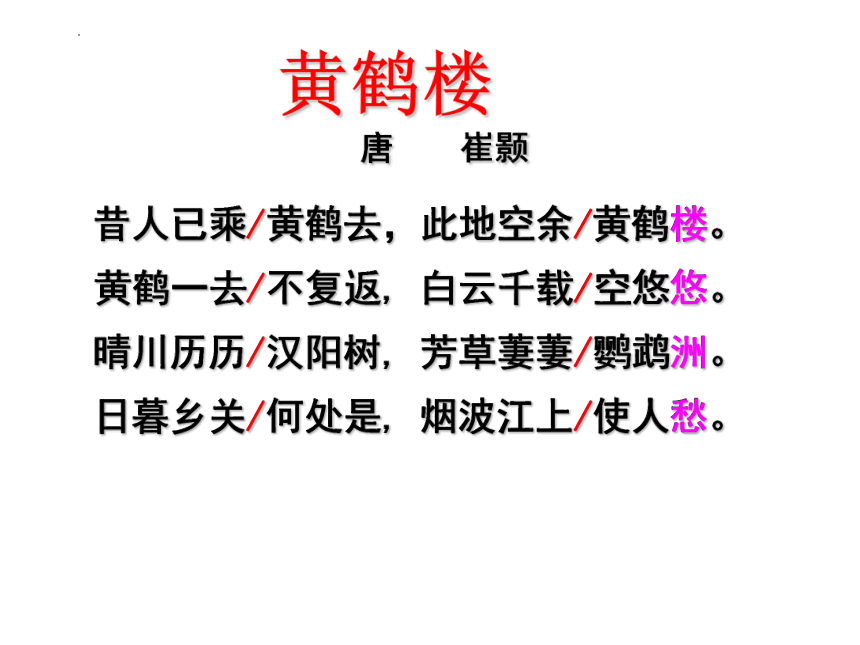

黄鹤楼

唐 崔颢

昔人已乘/黄鹤去,此地空余/黄鹤楼。

黄鹤一去/不复返, 白云千载/空悠悠。

晴川历历/汉阳树, 芳草萋萋/鹦鹉洲。

日暮乡关/何处是, 烟波江上/使人愁。

昔人已乘/黄鹤去,此地空余/黄鹤楼。

黄鹤一去/不复返, 白云千载/空悠悠。

晴川历历/汉阳树, 芳草萋萋/鹦鹉洲。

日暮乡关/何处是, 烟波江上/使人愁。

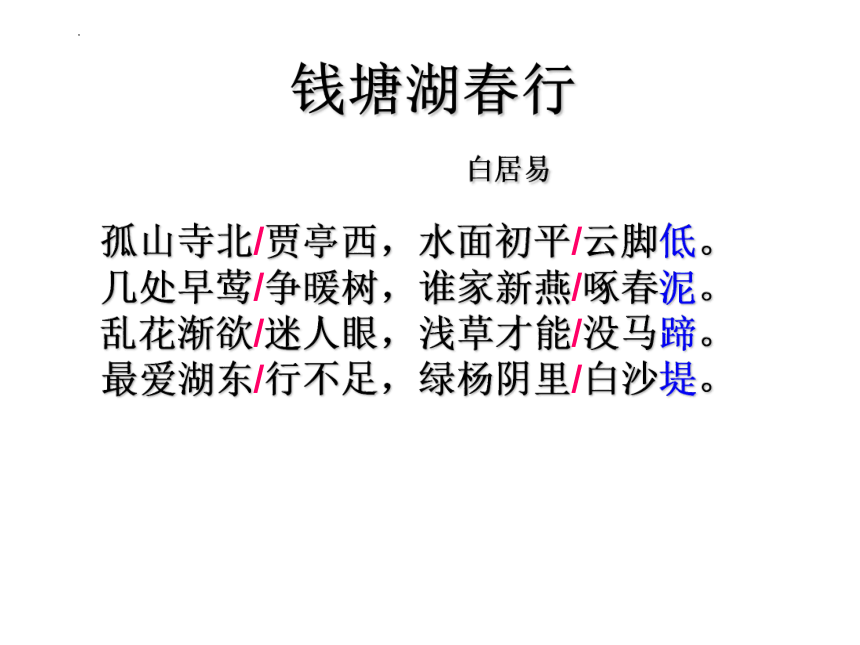

孤山寺北/贾亭西,水面初平/云脚低。

几处早莺/争暖树,谁家新燕/啄春泥。

乱花渐欲/迷人眼,浅草才能/没马蹄。

最爱湖东/行不足,绿杨阴里/白沙堤。

钱塘湖春行

白居易

作者简介

王绩(585~644),字无功,号东皋子,绛州龙门(今山西河津)人。唐初诗人。出身官宦世家,性情简放,“不喜拜揖”,生平不拘礼教,豪放纵酒,屡被弹劾,一生郁郁不得志,曾三仕三隐,最后弃官隐居于故乡东皋村。

自比嵇康、阮籍、刘伶和陶渊明。作品多以山水田园为题材,有避世的思想和抑郁的感慨,与唐初流行的浮靡诗风显然有别。

诗人虽归隐,却始终不是太彻底,所以在田园的景致描写中总笼罩着一种落寞和苦闷。

写作背景: 作者仕途不得志,而天下大乱,故托病辞官归田而作,借此排遣自己的孤寂心情。

诗歌赏析

1、首联:东皋薄暮望,徙倚欲何依。

东皋:作者家乡,归隐之地。皋,水边地。

薄暮:傍晚。

徙倚:徘徊。

欲何依:化用曹操《短歌行》中的“月明星稀乌鹊南飞。绕树三匝,何枝可依?”

点明时间、地点,突出我彷徨无依的心情。

诗歌赏析

2、颔联:树树皆秋色,山山唯落晖。

皆:都。 秋色:枯黄的颜色。

唯:只。 落晖:落日。

3、颈联:牧人驱犊返,猎马带禽归。

驱:赶。 犊:小牛,这里指牛群。

禽:鸟兽,这里指猎物。

动静结合:

山林中一片静谧萧条,在一片秋色、一抹落晖中,驱赶小牛的牧人、骑马打猎而归的猎人,使整个画面动了起来。

诗歌赏析

4、尾联:相顾无相识,长歌怀采薇。

相顾:举目相望。

长歌:放声歌唱。

采薇:采,摘。薇,一种植物,可食。运用典故,相传周武王灭亡商朝后,伯夷,叔齐不愿做周朝的臣子,在首阳山上采薇而食,最后饿死,故代指隐居生活。

作者运用典故,表达自己孤独无依,前途无望,只能像古人一样。

4、尾联:相顾无相识,长歌怀采薇。

惆怅、孤寂、落寞

课堂练习

1、《野望》中写出自然景色的句子是:

2、《野望》中抒发作者孤独抑郁之情的诗句是:

3、王绩在《野望》一诗中写放牧和打猎的人各自随愿而归的诗句是:

树树皆秋色,山山唯落晖。

相顾无相识,长歌怀采薇。

牧人驱犊返 ,猎马带禽归 。

课堂练习

4、王绩在《野望》中引用典故,表现诗人身处乱世,前途无望,孤独抑郁心情的句子是:

5、《野望》中,描写秋意正浓的山野景色的诗句是:

相顾无相识,长歌怀采薇。

树树皆秋色,山山唯落晖。

《野望》写的是山野秋景,在闲逸的情调中,带几分彷徨和苦闷,是王绩的代表作。全诗写的是秋色中的山野,于萧瑟恬静的景色描写中透露出孤独抑郁的心情。

黄鹤楼

位于湖北武汉,历代名士崔颢、李白、白居易、孟浩然、王维、杜牧、贾岛、陆游、杨慎、张居正等都先后到这里游乐,吟诗作赋。

黄鹤楼,自古就有“天下绝景”之誉,曾与湖南的岳阳楼、江西的滕王阁并称为我国江南三大名楼。历代文人墨客登楼吟诗作赋,畅抒情怀,留传至今的诗词逾千首,文赋过百篇,且有多如珠玑的神话传说散落民间。现今的“黄鹤楼”景区,时逢盛世,规制超前,是由主楼、白云阁、岳飞广场、千禧吉祥钟、古乐宫、诗碑廊、南楼等大小50余处景点组成的融人文与自然景观为一体的风景名胜区,为“全国旅游胜地四十佳”之一。

黄鹤楼

作者简介

崔颢,(?—754),汴州(今河南开封)人,盛唐诗人。唐玄宗开元11年(公元723年)进士。曾出使河东节度使军幕,天宝时历任太仆寺丞、司勋员外郎等职,足迹遍及江南塞北。

他才思敏捷,长于写诗,《旧唐书·文苑传》把他和王昌龄、高适、孟浩然并提,但他宦海浮沉,终不得志。诗歌内容广阔,风格多样。诗名早著,影响深远。著有《崔颢集》。

写作背景

崔颢公元723年进士。他才思敏捷,善于写诗。但他宦海浮沉,终不得志,极为失意。唐朝开科取士,每年也不过一二十人,当年白居易二十七岁的时候中了进士,他写了这样一句诗:“慈恩塔下题名处,十七人中最少年”,得意之情,溢于言表,而崔颢呢,还不到二十岁就中了进士,本以为是前程锦绣了,但是却是宦海浮沉,终不得志。

首联:昔人已乘黄鹤去,此地空余黄鹤楼。

颔联:黄鹤一去不复返,白云千载空悠悠。

两用“去”字,意在借那已逝的往昔,以衬托自身之孤独凄凉,四句一气呵成,既写出登楼自然而生的感受,又借传说为诗歌抹上神奇的色调。

从眼前的黄鹤楼阐发联想、想像。昔日仙人乘黄鹤过此,如今人去楼空,令人惆怅。借传说落笔,感叹物是人非。

仙人乘鹤一去不复返,只余下白云朵朵漂浮不定。作者多想像仙人一样能骑上黄鹤,腾云驾雾,即刻回故乡。承上联进一步写岁月不再,以白云悠悠反衬人生短促,世事茫茫。

“空”

第一个“空”可理解为“空空荡荡”,强调空间上的虚无。仙人驾鹤离去之后,兀立于苍茫的宇宙之下的黄鹤楼似乎已无所凭依。传达出诗人内心的孤独感。

第二个“空”可理解为“空自”、“徒然”,强调时间上的邈远。传达出诗人内心的失落与惆怅。

颈联:晴川历历汉阳树,芳草萋萋鹦鹉洲。

写黄鹤楼前实景:描绘了站在黄鹤楼上极目远眺看到的一派生机勃勃的景象。

在黄鹤楼上放眼望去,灿烂的阳光照耀着汉水平原,对岸汉阳镇四周的树木显得格外分明。再看江中的鹦鹉洲绿油油的草儿长得极其茂盛。

又是一年芳草绿,眼前的风景如此迷人,羁旅在外的诗人,此刻惊觉时光如逝,为下文的思乡之情油然而生做了铺垫,另外这句又是对仗工整的对偶名句。

尾联:日暮乡关何处是,烟波江上使人愁。

太阳快下山了,在黄鹤楼上哪里能望到故乡。只觉得眼前的汉水滚滚,烟波浩渺,使人更生思乡之愁。

本句点题,借景抒情,用烟波浩渺的长江烘托愁思,抒发漂泊思乡之情。

借景抒情

【评析】

??这首诗是吊古怀乡之佳作。诗人登临古迹黄鹤楼,泛览眼前景物,即景而生情,诗兴大作,脱口而出,一泻千里。既自然宏丽,又饶有风骨,成为历代所推崇的珍品。

传说李白登此楼,目睹此诗,大为折服。说:“眼前有景道不得,崔颢题诗在上头。”严沧浪也说唐人七言律诗,当以此为第一。足见诗贵自然,纵使格律诗也无不如此。

据说李白受崔颢这首诗的影响,写了一首《登金陵凤凰台》,以同《黄鹤楼》一较胜负。

登金陵凤凰台

凤凰台上凤凰游,凤去台空江自流。

吴宫花草埋幽径,晋代衣冠成古丘。

三山半落青天外,二水中分白鹭洲。

总为浮云能蔽日,长安不见使人愁。

“眼前有景道不得,崔颢题诗在上头”

崔颢题诗处

李白搁笔亭

王维:字摩诘,开元进士,官至尚书右丞,故人称“王右丞”。唐代杰出诗人、画家。

王诗语言清新凝炼,朴素中见华采。

《使至塞上》

使至塞上

单车欲问边, 属国过居延。

征蓬出汉塞, 归雁入胡天。

大漠孤烟直, 长河落日圆。

萧关逢候骑, 都护在燕然。

我奉命慰问战士轻车奔赴遥远的边关,以典属国的身份长途跋涉路过居延。

有如蓬草随风万里飘出汉家的要塞,又似回归的大雁飞入北国的蓝天。

浩瀚的沙漠上一股狼烟升起又高又直,滔滔的黄河边远望一轮落日大而浑圆。

在萧关巧遇巡逻侦察的骑兵,告知我都护仍在遥远的燕然前线。

使至塞上

单车欲问边, 属国过居延。

征蓬出汉塞, 归雁入胡天。

大漠孤烟直, 长河落日圆。

萧关逢候骑, 都护在燕然。

以“蓬” “雁”自比暗写内心孤独、郁愤

一个“孤”字写出了景物的单调,紧接一个“直”字,却又表现了它的劲拔、坚毅之美。

诗人把自己的孤寂情绪巧妙地溶化在广阔的自然景象的描绘中。

“味摩诘之诗,诗中有画,观摩诘之画,画中有诗。”

——苏轼

首先,有画一样的构图,从天边的落日到空中的烽烟到地下的河流,从近处的烽烟到远处的夕阳到绵延无边的大漠,画面上的景物不多,但空间阔大,层次很丰富。

其次,有画一样讲究的线条,一望无际的大漠上,纵的是烟,横的是河,圆的是落日,寥寥几笔,就用简洁的线条勾勒出景物的基本形状,仿佛抽象派的作品。

第三,这两句在色彩上也很丰富。广阔无垠的大漠上,黄沙漫漫,黄昏橘红色的夕阳,收敛了光辉,静静地居于天际,辉映着波光粼粼的河水。沙漠上升起一缕白色的烽烟,直上高空,雄浑寥廓的边塞风光如在眼前。

渡荆门送别

渡荆门送别

诗人李白一生足迹几乎踏遍了祖国的名山大川,写了不少歌颂祖国壮丽河山的名诗佳篇。这首诗是诗人于开元十三年(726)辞亲远游,从三峡出蜀至荆门时赠别友人而作。

诗人在二十五岁之前一直住在四川,这次是诗人第一次离开故乡开始漫游全国,准备实现自己的理想抱负。出蜀东下,此诗即在旅游途中所作。

诗题云“送别”,就是长江水送我离别之意。

渡远荆门外,

来从楚国游。

我从蜀地远渡出游,来到荆门这个地方。

山随平野尽,江入大荒流。

两岸的山峦渐渐消失了,眼前是一望无际的广阔的原野。江水冲着广阔原野奔腾而去。

月下飞天镜,云生结海楼。

夜晚明月映入水中,如同飞下的天镜,黄昏时,云霞飘飞,如同海市蜃楼一般变幻多姿。

仍怜故乡水,

万里送行舟。

无限爱怜我的故乡山水,

情意深深送我万里行舟。

交代远渡地点和出蜀目的

描绘舟过荆门时所见景色

含蓄地抒发思乡深情

山随平野尽,江入大荒流。

“随”字写出群山与平野位置逐渐变换、推移的状态,给人以空间感和流动感

“入”有“涌入”之意,写出江水的长驱直入,显得气势磅礴。

月下飞天镜,云生结海楼。

通过对长江两岸秀丽景色的描绘,反映了诗人开阔情怀和奋发进取的精神,同时表现了诗人对故乡山水的无限眷恋、思念之情。

俗话说:“上有天堂,下有苏杭”。

杭州西湖是公认的天下名胜。

苏堤春晓

曲苑菏风

平湖秋月

断桥残雪

钱塘湖春行

白居易一生写了很多诗,是唐代诗人中创作较多的一个。《新乐府》50首和《秦中吟》10首,都很有名,其中以“因事立题”的《新乐府》最有名,是中唐新乐府运动的代表作。

写作背景简介:

白居易任杭州刺史时所作。此前诗人曾因得罪权贵而被贬为江州司马,精神上因此受到严重打击,思想上也由“兼济天下”转为“独善其身”。这时,他为避免在朝为官遭受党争之祸,主动要求到外任杭州刺史。离开了京师,心情恬静一些,该诗描写了西湖 的风光,抒发自己的

之情。

找出诗中最能表现早春的词语:

初平:

说明秋冬水落,春雨使湖水刚刚涨平。

早莺、新燕:

说明春季刚刚来临,最早出现的黄莺在争抢暖树,刚从北方飞来的燕子在衔泥筑巢。

渐欲:

说明野花逐渐开放,还不到姹紫嫣红开遍大地的时候。

浅草:

说明春草初生,仅能遮没马蹄而已。

思考:

1、“几处”为什么不是“处处”,“谁家”为什么不是“家家”

2、“争”“啄”两个字的妙处是?

3、 “乱花渐欲迷人眼,浅草才能没马蹄”中,用“乱”修饰“花”,用“浅”修饰“草”有什么好处?

唐诗五首

最可爱、最繁华的朝代

唐朝是中国历史上空前强大的统一的帝国(疆域约1100多万平方千米)。并在当时的世界上是最先进、文明的国家!在唐鼎盛时期不仅物质富庶繁华,而且文化也极其繁荣,而诗歌更是发展到了封建社会的顶峰;是中华诗歌史上高度成熟的黄金时代。

首联

颔联

对仗

野望 王绩

东皋薄暮望,

徙倚欲何依。

树树皆秋色,

山山唯落晖。

牧人驱犊返,

猎马带禽归。

相顾无相识,

长歌怀采薇。

尾联

颈联

对仗

1、律诗每首四联,依次称为“首联”、“颔联”、“颈联”、“尾联”。每联的上句叫“出句”,下句叫“对句”。

2、中间两联必须对仗。

3、凡双数句都必须押韵(首句可押可不押)一般押平声韵,一韵到底,不可换韵。如本诗的“晖”、“归”、“薇”。

4、每句各字的平仄有严格要求,特别是2、4、6字的平仄不得随意变更。

野望 王绩

东皋薄暮望,

徙倚欲何依。

树树皆秋色,

山山唯落晖。

牧人驱犊返,

猎马带禽归。

相顾无相识,

长歌怀采薇。

自由朗读余下四首诗,标出韵脚,划出节奏,用波浪线划出对仗句。

怎么学诗歌

反复诵读,读出节奏与韵味;

想象诗歌画面,体会诗人情感;

知人论世……

诵读诗歌,划出节奏

野望

王绩

东皋薄暮望,徙倚欲何依。

树树皆秋色,山山唯落晖。

牧人驱犊返,猎马带禽归。

相顾无相识,长歌怀采薇。

使 至 塞 上

王维

单车/欲/问边,属国/过/居延。

征蓬/出/汉塞,归雁/入/胡天。

大漠/孤烟/直,长河/落日/圆。

萧关/逢/候骑,都护/在/燕然。

单车/欲问边,属国/过居延。

征蓬/出汉塞,归雁/入胡天。

大漠/孤烟直,长河/落日圆。

萧关/逢候骑,都护/在燕然。

渡荆门送别

李白

渡远/荆门外,来从/楚国游。

山随/平野尽,江入/大荒流。

月下/飞天镜,云生/结海楼。

仍怜/故乡水,万里/送行舟。

渡远/荆门外,来从/楚国游。

山随/平野尽,江入/大荒流。

月下/飞天镜,云生/结海楼。

仍怜/故乡水,万里/送行舟。

黄鹤楼

唐 崔颢

昔人已乘/黄鹤去,此地空余/黄鹤楼。

黄鹤一去/不复返, 白云千载/空悠悠。

晴川历历/汉阳树, 芳草萋萋/鹦鹉洲。

日暮乡关/何处是, 烟波江上/使人愁。

昔人已乘/黄鹤去,此地空余/黄鹤楼。

黄鹤一去/不复返, 白云千载/空悠悠。

晴川历历/汉阳树, 芳草萋萋/鹦鹉洲。

日暮乡关/何处是, 烟波江上/使人愁。

孤山寺北/贾亭西,水面初平/云脚低。

几处早莺/争暖树,谁家新燕/啄春泥。

乱花渐欲/迷人眼,浅草才能/没马蹄。

最爱湖东/行不足,绿杨阴里/白沙堤。

钱塘湖春行

白居易

作者简介

王绩(585~644),字无功,号东皋子,绛州龙门(今山西河津)人。唐初诗人。出身官宦世家,性情简放,“不喜拜揖”,生平不拘礼教,豪放纵酒,屡被弹劾,一生郁郁不得志,曾三仕三隐,最后弃官隐居于故乡东皋村。

自比嵇康、阮籍、刘伶和陶渊明。作品多以山水田园为题材,有避世的思想和抑郁的感慨,与唐初流行的浮靡诗风显然有别。

诗人虽归隐,却始终不是太彻底,所以在田园的景致描写中总笼罩着一种落寞和苦闷。

写作背景: 作者仕途不得志,而天下大乱,故托病辞官归田而作,借此排遣自己的孤寂心情。

诗歌赏析

1、首联:东皋薄暮望,徙倚欲何依。

东皋:作者家乡,归隐之地。皋,水边地。

薄暮:傍晚。

徙倚:徘徊。

欲何依:化用曹操《短歌行》中的“月明星稀乌鹊南飞。绕树三匝,何枝可依?”

点明时间、地点,突出我彷徨无依的心情。

诗歌赏析

2、颔联:树树皆秋色,山山唯落晖。

皆:都。 秋色:枯黄的颜色。

唯:只。 落晖:落日。

3、颈联:牧人驱犊返,猎马带禽归。

驱:赶。 犊:小牛,这里指牛群。

禽:鸟兽,这里指猎物。

动静结合:

山林中一片静谧萧条,在一片秋色、一抹落晖中,驱赶小牛的牧人、骑马打猎而归的猎人,使整个画面动了起来。

诗歌赏析

4、尾联:相顾无相识,长歌怀采薇。

相顾:举目相望。

长歌:放声歌唱。

采薇:采,摘。薇,一种植物,可食。运用典故,相传周武王灭亡商朝后,伯夷,叔齐不愿做周朝的臣子,在首阳山上采薇而食,最后饿死,故代指隐居生活。

作者运用典故,表达自己孤独无依,前途无望,只能像古人一样。

4、尾联:相顾无相识,长歌怀采薇。

惆怅、孤寂、落寞

课堂练习

1、《野望》中写出自然景色的句子是:

2、《野望》中抒发作者孤独抑郁之情的诗句是:

3、王绩在《野望》一诗中写放牧和打猎的人各自随愿而归的诗句是:

树树皆秋色,山山唯落晖。

相顾无相识,长歌怀采薇。

牧人驱犊返 ,猎马带禽归 。

课堂练习

4、王绩在《野望》中引用典故,表现诗人身处乱世,前途无望,孤独抑郁心情的句子是:

5、《野望》中,描写秋意正浓的山野景色的诗句是:

相顾无相识,长歌怀采薇。

树树皆秋色,山山唯落晖。

《野望》写的是山野秋景,在闲逸的情调中,带几分彷徨和苦闷,是王绩的代表作。全诗写的是秋色中的山野,于萧瑟恬静的景色描写中透露出孤独抑郁的心情。

黄鹤楼

位于湖北武汉,历代名士崔颢、李白、白居易、孟浩然、王维、杜牧、贾岛、陆游、杨慎、张居正等都先后到这里游乐,吟诗作赋。

黄鹤楼,自古就有“天下绝景”之誉,曾与湖南的岳阳楼、江西的滕王阁并称为我国江南三大名楼。历代文人墨客登楼吟诗作赋,畅抒情怀,留传至今的诗词逾千首,文赋过百篇,且有多如珠玑的神话传说散落民间。现今的“黄鹤楼”景区,时逢盛世,规制超前,是由主楼、白云阁、岳飞广场、千禧吉祥钟、古乐宫、诗碑廊、南楼等大小50余处景点组成的融人文与自然景观为一体的风景名胜区,为“全国旅游胜地四十佳”之一。

黄鹤楼

作者简介

崔颢,(?—754),汴州(今河南开封)人,盛唐诗人。唐玄宗开元11年(公元723年)进士。曾出使河东节度使军幕,天宝时历任太仆寺丞、司勋员外郎等职,足迹遍及江南塞北。

他才思敏捷,长于写诗,《旧唐书·文苑传》把他和王昌龄、高适、孟浩然并提,但他宦海浮沉,终不得志。诗歌内容广阔,风格多样。诗名早著,影响深远。著有《崔颢集》。

写作背景

崔颢公元723年进士。他才思敏捷,善于写诗。但他宦海浮沉,终不得志,极为失意。唐朝开科取士,每年也不过一二十人,当年白居易二十七岁的时候中了进士,他写了这样一句诗:“慈恩塔下题名处,十七人中最少年”,得意之情,溢于言表,而崔颢呢,还不到二十岁就中了进士,本以为是前程锦绣了,但是却是宦海浮沉,终不得志。

首联:昔人已乘黄鹤去,此地空余黄鹤楼。

颔联:黄鹤一去不复返,白云千载空悠悠。

两用“去”字,意在借那已逝的往昔,以衬托自身之孤独凄凉,四句一气呵成,既写出登楼自然而生的感受,又借传说为诗歌抹上神奇的色调。

从眼前的黄鹤楼阐发联想、想像。昔日仙人乘黄鹤过此,如今人去楼空,令人惆怅。借传说落笔,感叹物是人非。

仙人乘鹤一去不复返,只余下白云朵朵漂浮不定。作者多想像仙人一样能骑上黄鹤,腾云驾雾,即刻回故乡。承上联进一步写岁月不再,以白云悠悠反衬人生短促,世事茫茫。

“空”

第一个“空”可理解为“空空荡荡”,强调空间上的虚无。仙人驾鹤离去之后,兀立于苍茫的宇宙之下的黄鹤楼似乎已无所凭依。传达出诗人内心的孤独感。

第二个“空”可理解为“空自”、“徒然”,强调时间上的邈远。传达出诗人内心的失落与惆怅。

颈联:晴川历历汉阳树,芳草萋萋鹦鹉洲。

写黄鹤楼前实景:描绘了站在黄鹤楼上极目远眺看到的一派生机勃勃的景象。

在黄鹤楼上放眼望去,灿烂的阳光照耀着汉水平原,对岸汉阳镇四周的树木显得格外分明。再看江中的鹦鹉洲绿油油的草儿长得极其茂盛。

又是一年芳草绿,眼前的风景如此迷人,羁旅在外的诗人,此刻惊觉时光如逝,为下文的思乡之情油然而生做了铺垫,另外这句又是对仗工整的对偶名句。

尾联:日暮乡关何处是,烟波江上使人愁。

太阳快下山了,在黄鹤楼上哪里能望到故乡。只觉得眼前的汉水滚滚,烟波浩渺,使人更生思乡之愁。

本句点题,借景抒情,用烟波浩渺的长江烘托愁思,抒发漂泊思乡之情。

借景抒情

【评析】

??这首诗是吊古怀乡之佳作。诗人登临古迹黄鹤楼,泛览眼前景物,即景而生情,诗兴大作,脱口而出,一泻千里。既自然宏丽,又饶有风骨,成为历代所推崇的珍品。

传说李白登此楼,目睹此诗,大为折服。说:“眼前有景道不得,崔颢题诗在上头。”严沧浪也说唐人七言律诗,当以此为第一。足见诗贵自然,纵使格律诗也无不如此。

据说李白受崔颢这首诗的影响,写了一首《登金陵凤凰台》,以同《黄鹤楼》一较胜负。

登金陵凤凰台

凤凰台上凤凰游,凤去台空江自流。

吴宫花草埋幽径,晋代衣冠成古丘。

三山半落青天外,二水中分白鹭洲。

总为浮云能蔽日,长安不见使人愁。

“眼前有景道不得,崔颢题诗在上头”

崔颢题诗处

李白搁笔亭

王维:字摩诘,开元进士,官至尚书右丞,故人称“王右丞”。唐代杰出诗人、画家。

王诗语言清新凝炼,朴素中见华采。

《使至塞上》

使至塞上

单车欲问边, 属国过居延。

征蓬出汉塞, 归雁入胡天。

大漠孤烟直, 长河落日圆。

萧关逢候骑, 都护在燕然。

我奉命慰问战士轻车奔赴遥远的边关,以典属国的身份长途跋涉路过居延。

有如蓬草随风万里飘出汉家的要塞,又似回归的大雁飞入北国的蓝天。

浩瀚的沙漠上一股狼烟升起又高又直,滔滔的黄河边远望一轮落日大而浑圆。

在萧关巧遇巡逻侦察的骑兵,告知我都护仍在遥远的燕然前线。

使至塞上

单车欲问边, 属国过居延。

征蓬出汉塞, 归雁入胡天。

大漠孤烟直, 长河落日圆。

萧关逢候骑, 都护在燕然。

以“蓬” “雁”自比暗写内心孤独、郁愤

一个“孤”字写出了景物的单调,紧接一个“直”字,却又表现了它的劲拔、坚毅之美。

诗人把自己的孤寂情绪巧妙地溶化在广阔的自然景象的描绘中。

“味摩诘之诗,诗中有画,观摩诘之画,画中有诗。”

——苏轼

首先,有画一样的构图,从天边的落日到空中的烽烟到地下的河流,从近处的烽烟到远处的夕阳到绵延无边的大漠,画面上的景物不多,但空间阔大,层次很丰富。

其次,有画一样讲究的线条,一望无际的大漠上,纵的是烟,横的是河,圆的是落日,寥寥几笔,就用简洁的线条勾勒出景物的基本形状,仿佛抽象派的作品。

第三,这两句在色彩上也很丰富。广阔无垠的大漠上,黄沙漫漫,黄昏橘红色的夕阳,收敛了光辉,静静地居于天际,辉映着波光粼粼的河水。沙漠上升起一缕白色的烽烟,直上高空,雄浑寥廓的边塞风光如在眼前。

渡荆门送别

渡荆门送别

诗人李白一生足迹几乎踏遍了祖国的名山大川,写了不少歌颂祖国壮丽河山的名诗佳篇。这首诗是诗人于开元十三年(726)辞亲远游,从三峡出蜀至荆门时赠别友人而作。

诗人在二十五岁之前一直住在四川,这次是诗人第一次离开故乡开始漫游全国,准备实现自己的理想抱负。出蜀东下,此诗即在旅游途中所作。

诗题云“送别”,就是长江水送我离别之意。

渡远荆门外,

来从楚国游。

我从蜀地远渡出游,来到荆门这个地方。

山随平野尽,江入大荒流。

两岸的山峦渐渐消失了,眼前是一望无际的广阔的原野。江水冲着广阔原野奔腾而去。

月下飞天镜,云生结海楼。

夜晚明月映入水中,如同飞下的天镜,黄昏时,云霞飘飞,如同海市蜃楼一般变幻多姿。

仍怜故乡水,

万里送行舟。

无限爱怜我的故乡山水,

情意深深送我万里行舟。

交代远渡地点和出蜀目的

描绘舟过荆门时所见景色

含蓄地抒发思乡深情

山随平野尽,江入大荒流。

“随”字写出群山与平野位置逐渐变换、推移的状态,给人以空间感和流动感

“入”有“涌入”之意,写出江水的长驱直入,显得气势磅礴。

月下飞天镜,云生结海楼。

通过对长江两岸秀丽景色的描绘,反映了诗人开阔情怀和奋发进取的精神,同时表现了诗人对故乡山水的无限眷恋、思念之情。

俗话说:“上有天堂,下有苏杭”。

杭州西湖是公认的天下名胜。

苏堤春晓

曲苑菏风

平湖秋月

断桥残雪

钱塘湖春行

白居易一生写了很多诗,是唐代诗人中创作较多的一个。《新乐府》50首和《秦中吟》10首,都很有名,其中以“因事立题”的《新乐府》最有名,是中唐新乐府运动的代表作。

写作背景简介:

白居易任杭州刺史时所作。此前诗人曾因得罪权贵而被贬为江州司马,精神上因此受到严重打击,思想上也由“兼济天下”转为“独善其身”。这时,他为避免在朝为官遭受党争之祸,主动要求到外任杭州刺史。离开了京师,心情恬静一些,该诗描写了西湖 的风光,抒发自己的

之情。

找出诗中最能表现早春的词语:

初平:

说明秋冬水落,春雨使湖水刚刚涨平。

早莺、新燕:

说明春季刚刚来临,最早出现的黄莺在争抢暖树,刚从北方飞来的燕子在衔泥筑巢。

渐欲:

说明野花逐渐开放,还不到姹紫嫣红开遍大地的时候。

浅草:

说明春草初生,仅能遮没马蹄而已。

思考:

1、“几处”为什么不是“处处”,“谁家”为什么不是“家家”

2、“争”“啄”两个字的妙处是?

3、 “乱花渐欲迷人眼,浅草才能没马蹄”中,用“乱”修饰“花”,用“浅”修饰“草”有什么好处?

同课章节目录

- 第一单元

- 1 消息二则

- 2 首届诺贝尔奖颁发

- 3 “飞天”凌空——跳水姑娘吕伟夺魁记

- 4 一着惊海天——目击我国航母舰载战斗机首架次成功着舰

- 5 国行公祭,为佑世界和平

- 任务二 新闻采访

- 任务三 新闻写作

- 口语交际 讲述

- 第二单元

- 6 藤野先生

- 7 回忆我的母亲

- 8* 列夫·托尔斯泰

- 9* 美丽的颜色

- 写作 学写传记

- 第三单元

- 10 三峡

- 11 短文二篇

- 12* 与朱元思书

- 13 唐诗五首

- 写作 学习描写景物

- 名著导读 《红星照耀中国》:纪实作品的阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 14 背影

- 15 白杨礼赞

- 16* 散文二篇

- 17* 昆明的雨

- 写作 语言要连贯

- 第五单元

- 18 中国石拱桥

- 19 苏州园林

- 20* 蝉

- 21* 梦回繁华

- 写作 说明事物要抓住特征

- 口语交际 复述与转述

- 名著导读 《昆虫记》:科普作品的阅读

- 第六单元

- 22 《孟子》三章

- 23 愚公移山

- 24* 周亚夫军细柳

- 25 诗词五首

- 写作 表达要得体

- 课外古诗词诵读