11短文二篇(《答谢中书书》《记承天寺夜游》)课件(含嵌入音频)

文档属性

| 名称 | 11短文二篇(《答谢中书书》《记承天寺夜游》)课件(含嵌入音频) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 5.1MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-07-13 16:25:21 | ||

图片预览

文档简介

(共49张PPT)

11 短文两篇

第一课时

01

答谢中书书

陶弘景

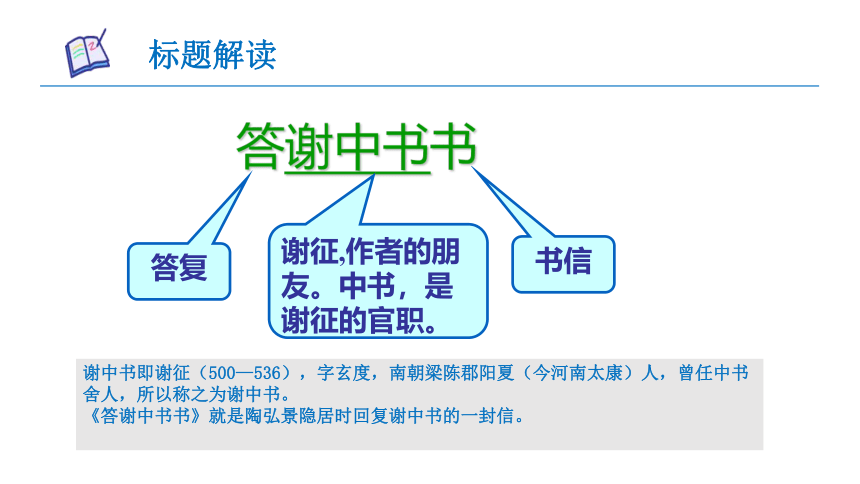

标题解读

答谢中书书

答复

谢征,作者的朋友。中书,是谢征的官职。

书信

谢中书即谢征(500—536),字玄度,南朝梁陈郡阳夏(今河南太康)人,曾任中书舍人,所以称之为谢中书。

《答谢中书书》就是陶弘景隐居时回复谢中书的一封信。

03

了解作家作品;积累文言词语;把握课文内容。

欣赏文中不同景物的特点,领略不同的写景手法。

感受作者热爱自然山水的情感,乐观豁达的人生态度,培养高尚的审美情趣。

陶弘景(456—536),字通明,

号华阳隐居,丹阳秣陵(今江苏南京)

人,南朝齐梁时思想家。早年游历访

道时足迹遍及江浙的名山胜水,后退隐

茅山。梁武帝礼聘不出,常以书信形式询

问他朝廷大事时人称其为“山中宰相”。

走进作者

知识库

“书”即书信,古人的书信又叫“尺牍”“信札”,是一种应用性文体,多用来记事陈情。它的文学功能多样,可抒情,可写景;可写私人化的事件和感情,也可谈论政事;还可以勉励后学等。

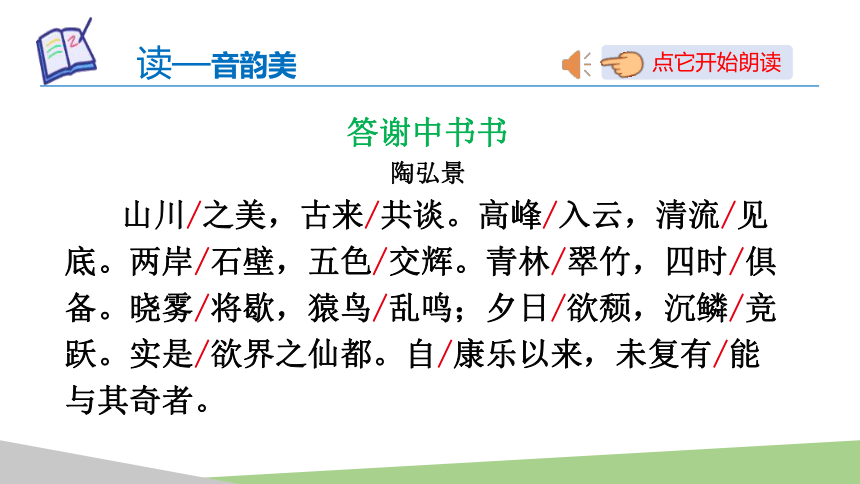

答谢中书书

陶弘景

山川/之美,古来/共谈。高峰/入云,清流/见底。两岸/石壁,五色/交辉。青林/翠竹,四时/俱备。晓雾/将歇,猿鸟/乱鸣;夕日/欲颓,沉鳞/竞跃。实是/欲界之仙都。自/康乐以来,未复有/能与其奇者。

读—音韵美

点它开始朗读

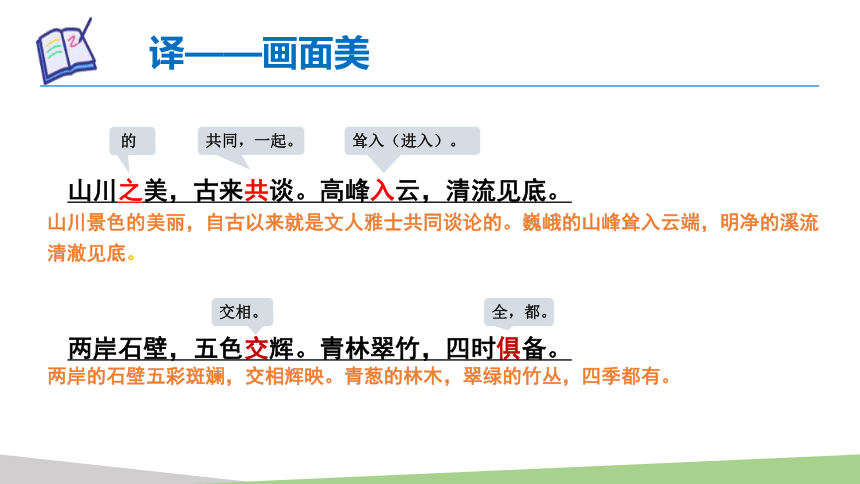

山川之美,古来共谈。高峰入云,清流见底。

两岸石壁,五色交辉。青林翠竹,四时俱备。

山川景色的美丽,自古以来就是文人雅士共同谈论的。巍峨的山峰耸入云端,明净的溪流清澈见底。

两岸的石壁五彩斑斓,交相辉映。青葱的林木,翠绿的竹丛,四季都有。

共同,一起。

耸入(进入)。

的

交相。

全,都。

译——画面美

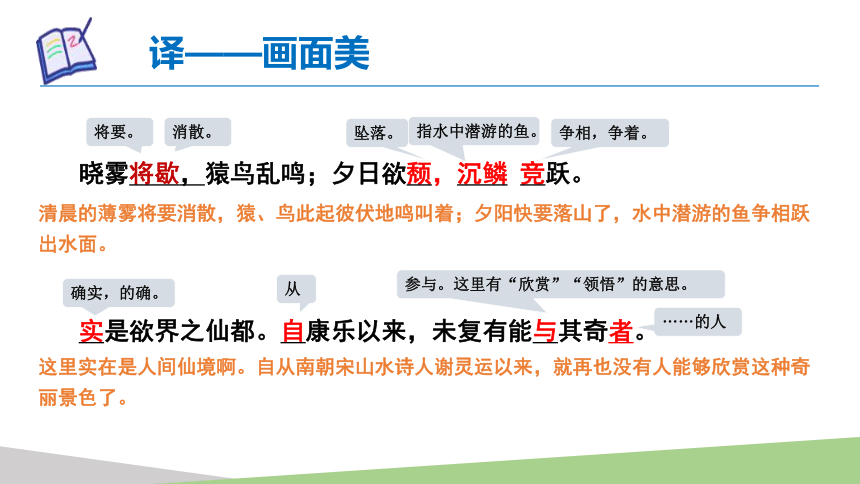

晓雾将歇,猿鸟乱鸣;夕日欲颓,沉鳞 竞跃。

实是欲界之仙都。自康乐以来,未复有能与其奇者。

将要。

消散。

坠落。

指水中潜游的鱼。

争相,争着。

确实,的确。

从

参与。这里有“欣赏”“领悟”的意思。

……的人

清晨的薄雾将要消散,猿、鸟此起彼伏地鸣叫着;夕阳快要落山了,水中潜游的鱼争相跃出水面。

这里实在是人间仙境啊。自从南朝宋山水诗人谢灵运以来,就再也没有人能够欣赏这种奇丽景色了。

译——画面美

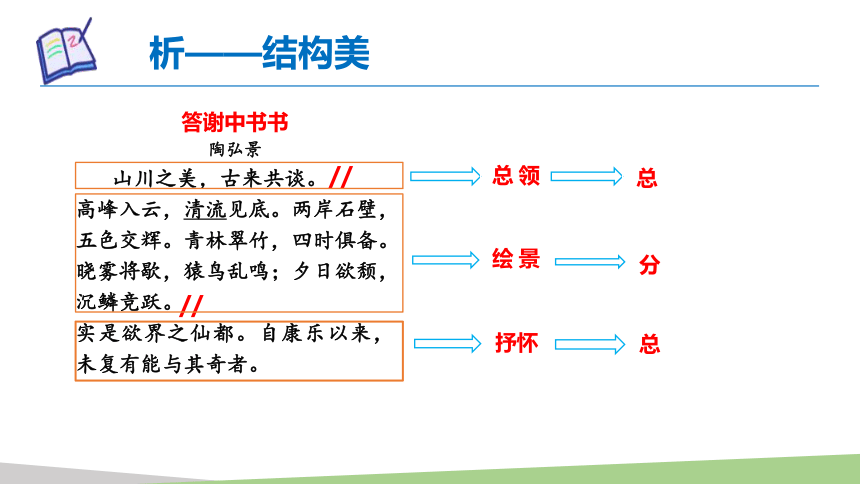

析——结构美

答谢中书书

陶弘景

山川之美,古来共谈。

高峰入云,清流见底。两岸石壁,五色交辉。青林翠竹,四时俱备。晓雾将歇,猿鸟乱鸣;夕日欲颓,沉鳞竞跃。

实是欲界之仙都。自康乐以来,未复有能与其奇者。

//

//

总 领

绘 景

抒怀

总

分

总

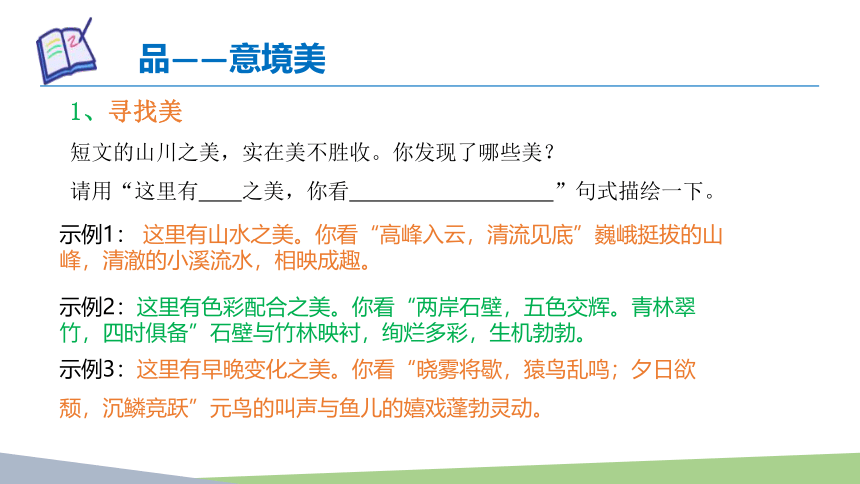

品——意境美

1、寻找美

短文的山川之美,实在美不胜收。你发现了哪些美?

请用“这里有 之美,你看 ”句式描绘一下。

示例1: 这里有山水之美。你看“高峰入云,清流见底”巍峨挺拔的山峰,清澈的小溪流水,相映成趣。

示例2:这里有色彩配合之美。你看“两岸石壁,五色交辉。青林翠竹,四时俱备”石壁与竹林映衬,绚烂多彩,生机勃勃。

示例3:这里有早晚变化之美。你看“晓雾将歇,猿鸟乱鸣;夕日欲颓,沉鳞竞跃”元鸟的叫声与鱼儿的嬉戏蓬勃灵动。

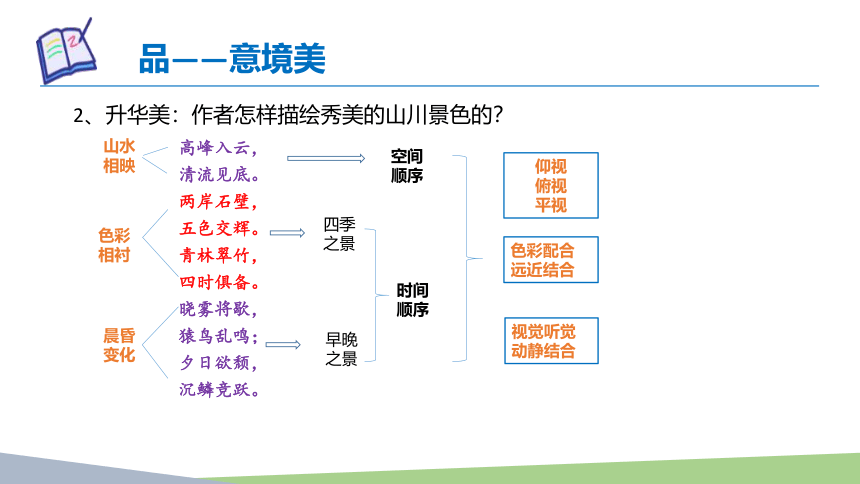

2、升华美:作者怎样描绘秀美的山川景色的?

高峰入云,

清流见底。

两岸石壁,

五色交辉。

青林翠竹,

四时俱备。

晓雾将歇,

猿鸟乱鸣;

夕日欲颓,

沉鳞竞跃。

山水

相映

色彩相衬

晨昏变化

仰视

俯视

平视

色彩配合

远近结合

视觉听觉

动静结合

四季之景

早晚之景

时间顺序

空间顺序

品——意境美

悟——情感美

文章表达了作者怎样的思想情感?

沉醉山水的愉悦之情,与古今知音共赏美景的闲适自得之情。

赏美句

“自康乐以来,未复有能与其奇者”表达了作者什么样的思想感情?这两句在文中的作用是什么?

自从谢灵运以来,没有人能够欣赏它的妙处,而作者却能够从中发现无尽的乐趣,字里行间,含有与谢公比肩之意,表达了作者沉醉山水的愉悦之情和与古今知音共赏美景的得意之感。

作用:(1)内容上,是作者针对眼前的“山川之美”发出的感慨和展开的议论,突出了山水之景的奇绝,表达了作者期望与古今知音共赏美景的闲适自得之情。

(2)结构上,总结全文并呼应开头,将写景、抒情、议论融为一体。

拓展——读出情感

这是一幅清丽的画卷,也是一首流动的诗篇,放开声音随陶弘景一起感受大自然的恩惠吧!

课堂检测

一、名句默写

(1)高峰入云,__________________。

(2)两岸石壁,__________________。

(3)__________________,四时俱备。

(4)______________,猿鸟乱鸣;____________,沉鳞竞跃。

(5)描写黄昏时山水间竟无变化之美的语句是:

“______________,______________”

(6) 描写山高水清的句子是__________,__________。

清流见底

五色交辉

青林翠竹

晓雾将歇 夕日欲颓

夕日欲颓 沉鳞竞跃

高峰入云 清流见底

二、解释下列重点词语

1. 五色交辉 交辉:_____________________

2. 四时俱备 俱:_______________________

3. 晓雾将歇 歇:_______________________

4. 夕日欲颓 颓:_____________________ _

5. 沉鳞竞跃 沉鳞:_____________________

消散

指水中潜游的鱼

交相辉映

全,都

坠落

课堂检测

6. 实是欲界之仙都 欲界:_________________________________

_________________________________

之:________________________________

7. 未复有能与其奇者 与:___________________________________

参与。这里有“欣赏”“领悟”的意思

没有摆脱世俗七情六欲的众生所处

的境界,这里指人间

的

课堂检测

1. 古来共谈 共:___________________

2. 高峰入云 入:___________________

3. 四时俱备 俱:___________________

4. 猿鸟乱鸣 乱:___________________

5. 沉鳞竞跃 竞:___________________

共同

三、常考实词

耸入

全,都

纷乱,此起彼伏

争相,争着

课堂检测

四、一词多义

夕日欲颓 ___________________

实是欲界之仙都 ____________________

欲

七十而从心所欲(《〈论语〉十二章》) ____________________

快要

欲望

意愿

五、词类活用

(1)名词用作动词

五色交辉 原意为:光辉,句意: 。

(2)形容词用作名词:

未复有能与其奇者 原意:奇丽。句意:

课堂检测

辉映

奇丽的景色

导入新课

六、重点虚词

(1)之

(2)未复有能与其奇者

其:

者:

山川之美

的,结构助词

余独爱莲之出淤泥而不染

取消句子性,不译

何陋之有

倒装句,宾语前置,不译。

指示代词,相当于“这”

代词,……的人

导入新课

这轮明月曾照亮了试镜的河畔,曾惊扰了鸟儿的安眠,也曾打湿了乡书的封面……

月亮是中国人心中永恒的情愫,那温润的月色,曾牵动多少文人墨客的情思。今天,我们一起穿越,走进元丰六年十二月的一个夜晚,和月亮一起探寻苏轼当时的心境。

第二课时

02

记承天寺夜游

苏轼

03

诵读:熟读成诵,欣赏文章的语言风格,读出文章的韵味

积累:掌握文言词语和写景方法。

感悟:作者复杂的心境,领悟作者的人生 态度。

标题解读

记承天寺夜游

游记——体裁

现在湖北黄冈,点明游玩的地点

点明时间

标题点明了文章的写作内容

记:是古代的一种文体,主要记载事物,往往通过 记事、记物、写景、抒情来抒发作者的感情或见。如《桃花源记》

走近作者

苏轼(1037—1101),字子瞻,号东坡

居士,眉山(今四川眉山市)人,宋代文学家书画家。与父苏洵、弟苏辙,合称“三苏”。

文—“唐宋八大家”之一;汪洋恣肆,

诗—和黄庭坚并称“苏黄”,清新雄健;

词—豪放一派,豪壮雄浑,和辛弃疾并称“苏辛”。

书画——宋四大家:苏轼,蔡襄,黄庭坚,米蒂。

——才华横溢的苏轼

墨剑飘雨

liyongqiang

李永强

墨剑飘雨

liyongqiang

李永强

墨剑飘雨

liyongqiang

李永强

记承天寺夜游

苏 轼

元丰六年/十月十二日/夜,解衣/欲睡,月色/入户,欣然/起行。 念/无与为乐者,遂(suì)至/承天寺/寻张怀民。怀民/亦/未寝,相与/步于中庭。庭下/如积水空明,水中/藻(zǎo)荇(xìng)交横,盖/竹柏影也。何夜/无月?何处/无竹柏(bǎi)?但/少闲人/如吾两人者耳。

朗读课文

点它开始朗读

朗读要求

熟读课文

元丰六年十月十二日夜,解衣欲睡,月色入户,欣然起行。

念无与为乐者,遂至承天寺寻张怀民。怀民亦未寝,相与步于中庭。

元丰六年十月十二日夜晚,我解开衣服,正打算睡觉,这时月光照进门里, 我高兴地起来走到户外。

想到没有人与我共同游乐,于是来到承天寺找张怀民。张怀民也没有睡觉,(于是)我们一起在院子里散步。

想要,打算。

门

睡觉。

共同,一起。

考虑,想到。

高兴的样子。

院子里。

疏通文意

到

于是

庭下如积水空明,水中藻、荇(xìnɡ)交横,盖竹柏影也。

何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。

庭院中的月光如积水般清明澄澈,仿佛有藻、荇交错其中,大概是竹子和柏树的影子吧。

哪一夜没有月光?哪里没有竹子和柏树?只是缺少像我俩这样的闲人罢了。

清澈透明

只是。

语气词,相当于“罢了”。

均为水生植物。

大概是。

疏通文意

交错纵横

研读课文

根据表达方式,课文分几层来理解?

(1)1、2句。寻怀民(记叙)

(2)3、4句,赏夜景。(描写)

(3)5—文末,叹闲人。(议论,抒情)

研读课文

1、苏轼怀着怎样的心情来赏月的?从哪些词语看出来?

(1)愉悦,从从“月色人户,欣然起行”的真情流露中感受到。

(2)孤独,从“念无与为乐者”中的知音难求中感受到。

(3)沉醉,从“庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也”的写意描受到。

(4)悠闲,从“但少闲人如吾两人者耳”中的不不胜感慨中可以感受到。

研读课文

2、感受孤独。

①从夜游的原因看:有面对明月,“无与为乐”的孤独。

②从夜游的地点看:承天寺,佛门之地,有一丝孤独之感。

③从夜游的同伴看:“闲人”东坡和张怀民,两个被贬的失意官员。

④从夜游的内容看:月光虽美似乎也有一丝清冷之意。

研读课文

3、写作背景——政治上的失意

宋神宗元丰二年(1079),苏轼因对王安石变法持有不同意见,被网罗罪名,投入监狱,史称“乌台诗案”。苏轼坐牢期间,几次濒临被砍头的境地。幸亏宋太祖赵匡胤在执政时期已定下不杀士大夫的国策,苏轼才算躲过一劫。获释出狱后,苏轼被贬谪到黄州任团练副使,但不得“签书公事”,也就是说做着有职无权的闲官。

研读课文

4、面对孤寂的人生境遇,苏轼是什么心态呢?从哪些语句能感受出来?

(1)平静,悠闲

庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也

墨剑飘雨

liyongqiang

李永强

墨剑飘雨

liyongqiang

李永强

墨剑飘雨

liyongqiang

李永强

“庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也”三句是如何描写月色的?请作简要赏析。

这短短的三句话,是描写月光的高度传神之笔。句中没有一个“月”字,却无处不见皎洁的月光。

(1)比喻修辞。作者用“积水空明”比喻庭院中月光的清澈透明;用“藻、荇交横”比喻月下美丽的竹柏倒影。写出了月光的皎洁、明亮。

研读课文

(2) 侧面烘托。“积水空明” “藻、荇交横” 烘托月光的皎洁。这两句,创造出一个冰清玉洁的透明世界。

这几句是写月光,也是写作者的心境,表现了作者醉情月景、超凡脱俗的“闲人”雅趣。

研读课文

研读课文

(2)乐观,豁达

但少闲人如吾两人者耳

赏析“闲人”的含义。

苏轼对王安石的“新法”有不同看法,被政敌寻章摘句,构陷出“乌台诗案”,差点被杀,此时已被贬黄州黄州四年,虽任团练副使,但不得“签书公事”,近乎流放。张怀民也被贬到黄州,屈居主簿(掌管文书之类的小官)。两人都满怀才情、热心进取,突然无事可干。他们摆脱了工作压力或精神羁绊,自然就十分清闲了。

二人在政治上有远大的抱负,却被一贬再贬,固然难免宦海沉浮的悲凉之感;但是也正因为有这样的经历,他们更加淡泊名利,洁身自好,鄙视追名逐利、趋炎附势的小人,远离勾心斗角、沽名钓誉的场。他们悠然自在,闲适自得

生活上清闲,精神上悠闲。这两位“闲人”悲而不凉,感而不伤,喜而不狂,孤而不傲,实在是表里俱澄澈的精神境界,人生的大智慧,大境界。

研读课文

本文的主旨句是哪一句?其中包含了作者怎样的情感?

主旨句:但少闲人如吾两人者耳。

作者所表达的情感是微妙而复杂的,包括:

①赏月的欣喜;②贬谪的悲凉;

③失意的落寞;④自我排遣的达观;

⑤人生的感慨;⑥漫步的悠闲。

课堂总结

苏轼赏月的心情是复杂的,其中既有贬谪的凄凉、失意的落寞,又有自我排遣的豁达、悠闲赏月的欣喜。诗人说自己是“闲人”,不仅因为他生活清闲,更因为他有着闲适的心情,是闲情逸致的体现。作者有远大的政治抱负,但壮志难酬,他被一贬再贬,内心深处何尝又想做一个闲人呢?赏月只不过是他借月抒情、自我排遣罢了。

但苏轼之所以成为苏轼,当被抛弃在穷乡僻壤,他照样笑看大自然的清风雨露,笑谈人世间的赏心乐事。由此可以看出苏轼性情中的乐观、豁达。这是他不平凡之处,也是他传扬给后人永恒的精神力量。

一、名句默写

(1)__________________,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。

(2)何夜无月?何处无竹柏?______________________。

(3) 表现月光清澈透明、树影摇曳、似真似幻的美妙境界的句子是

__________________,_________________________。

庭下如积水空明

但少闲人如吾两人者耳

庭下如积水空明 水中藻、荇交横

课堂检测

二、掌握下列词语

1. 念无与为乐者 念:_________________________

2. 相与步于中庭 相与:_______________________

中庭:_______________________

3. 庭下如积水空明 空明:_______________________

4. 水中藻、荇交横 藻、荇:_____________________

5. 盖竹柏影也 盖:_________________________

6. 但少闲人如吾两人者耳 但:_________________________

耳:_________________________

院子里

均为水生植物

大概是

考虑,想到

共同,一起

形容水的澄澈

只是

语气词,相当于“罢了”

课堂检测

1. 月色入户 户:____________________________________

2. 遂至承天寺寻张怀民 遂:____________________________________

至:____________________________________

3. 怀民亦未寝 寝:____________________________________

4. 相与步于中庭 步:____________________________________

于:____________________________________

5. 水中藻、荇交横 交横:____________________________________

门

三、高频考试词语

于是

到,来到

睡觉

散步

介词,在

交错

课堂检测

课堂检测

四、古今异义:

(1)月色入户

古义: 今义:人家,住户。

(2)念无与为乐者

古义: 今义:纪念,思念;读。

五、词类活用

名词用作动词

相与步于中庭

原意:脚步,句中意:

散步

门

想,考虑

六、重点句子翻译

解衣欲睡,月色入户,欣然起行。

2. 怀民亦未寝,相与步于中庭。

3.但少闲人如吾两人者耳

我解开衣服,正打算睡觉,这时月光照进门里,(十分美好,动人游兴),(于是)我高兴地起来走到户外。

张怀民也还没有睡觉,(于是)我们一起在院子里散步。

课堂检测

只是缺少像我们两个这样的闲人罢了。

1、 请自选角度赏析“庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也”的写景之妙。

示例一:运用比喻的修辞,将澄澈的月光比喻成积水,用交错相生的水草比喻竹柏的影子,突出了月光的澄澈及月夜环境的优美、清静。

示例二:正面与侧面描写相结合,先正面写月色之透明皎洁,后侧面写“水草”交横可见,衬托“水”之清澈,即月色清亮无比,从而创造出一个冰清玉洁的透明世界。

示例三:动静结合,“积水空明”给人一种静谧之感,“藻、荇交横”则具有水草摇曳的动态之美。整个意境静中有动,动中愈见其静。

课堂检测

2、思考这两篇短文,说说它们在句式、节奏、用词、表达方式和情感方面有哪些不同之处。

不同 课文 句式、节奏、用词 表达方式 情感

答谢中书书

记承天寺夜游

句式整齐,多是四字一句,又用对偶,极具节奏感,读来朗朗上口。用词精美,描写生动,呈现出了大自然的美妙画卷

长短句结合,富有节奏变化,使文章内容具有波澜。语言朴素自然,描绘了一幅庭院月夜小景图,极具诗情画意

以感慨发端,为总起;接下来具体描绘景物,写总体风貌,写四时、朝夕景物的不同,层次清晰;最后,以赞美和感慨结束

如一篇短小的日记,有时间、地点、人物,先叙事,再写景,最后以议论点题

表达了作者沉醉山水的愉悦之情和与古今知音共赏美景的得意之感

表达了作者被贬谪的悲凉,人生的感慨,赏月的欣喜,漫步的悠闲等复杂而微妙的情感

课堂检测

老师寄语

同学们,《记承天寺夜游》不仅是一幅清丽淡雅的水墨画,是一颗即使在不平遭遇中仍然用一颗恬淡的心灵去欣赏生活中的美的心灵,更是一种饱经忧患仍然对社会和人生保持热情和积极进取的人生态度,是一种“宠辱不惊,闲看亭前花开花落,去留无意,漫观天外云卷去舒”的旷达情怀……尽管千年的时空相隔,使我们无法与苏轼握手相拥,但人性中豁达、乐观等美好的心态却是我们共同的追求!漫漫人生长路,我们也许会遭遇逆境,身处低谷,那时,请你记住承天寺夜游,记住苏轼。愿我们的心灵永远澄澈明净!愿我们的人生更加豁达从容!

观

看

谢

谢

11 短文两篇

第一课时

01

答谢中书书

陶弘景

标题解读

答谢中书书

答复

谢征,作者的朋友。中书,是谢征的官职。

书信

谢中书即谢征(500—536),字玄度,南朝梁陈郡阳夏(今河南太康)人,曾任中书舍人,所以称之为谢中书。

《答谢中书书》就是陶弘景隐居时回复谢中书的一封信。

03

了解作家作品;积累文言词语;把握课文内容。

欣赏文中不同景物的特点,领略不同的写景手法。

感受作者热爱自然山水的情感,乐观豁达的人生态度,培养高尚的审美情趣。

陶弘景(456—536),字通明,

号华阳隐居,丹阳秣陵(今江苏南京)

人,南朝齐梁时思想家。早年游历访

道时足迹遍及江浙的名山胜水,后退隐

茅山。梁武帝礼聘不出,常以书信形式询

问他朝廷大事时人称其为“山中宰相”。

走进作者

知识库

“书”即书信,古人的书信又叫“尺牍”“信札”,是一种应用性文体,多用来记事陈情。它的文学功能多样,可抒情,可写景;可写私人化的事件和感情,也可谈论政事;还可以勉励后学等。

答谢中书书

陶弘景

山川/之美,古来/共谈。高峰/入云,清流/见底。两岸/石壁,五色/交辉。青林/翠竹,四时/俱备。晓雾/将歇,猿鸟/乱鸣;夕日/欲颓,沉鳞/竞跃。实是/欲界之仙都。自/康乐以来,未复有/能与其奇者。

读—音韵美

点它开始朗读

山川之美,古来共谈。高峰入云,清流见底。

两岸石壁,五色交辉。青林翠竹,四时俱备。

山川景色的美丽,自古以来就是文人雅士共同谈论的。巍峨的山峰耸入云端,明净的溪流清澈见底。

两岸的石壁五彩斑斓,交相辉映。青葱的林木,翠绿的竹丛,四季都有。

共同,一起。

耸入(进入)。

的

交相。

全,都。

译——画面美

晓雾将歇,猿鸟乱鸣;夕日欲颓,沉鳞 竞跃。

实是欲界之仙都。自康乐以来,未复有能与其奇者。

将要。

消散。

坠落。

指水中潜游的鱼。

争相,争着。

确实,的确。

从

参与。这里有“欣赏”“领悟”的意思。

……的人

清晨的薄雾将要消散,猿、鸟此起彼伏地鸣叫着;夕阳快要落山了,水中潜游的鱼争相跃出水面。

这里实在是人间仙境啊。自从南朝宋山水诗人谢灵运以来,就再也没有人能够欣赏这种奇丽景色了。

译——画面美

析——结构美

答谢中书书

陶弘景

山川之美,古来共谈。

高峰入云,清流见底。两岸石壁,五色交辉。青林翠竹,四时俱备。晓雾将歇,猿鸟乱鸣;夕日欲颓,沉鳞竞跃。

实是欲界之仙都。自康乐以来,未复有能与其奇者。

//

//

总 领

绘 景

抒怀

总

分

总

品——意境美

1、寻找美

短文的山川之美,实在美不胜收。你发现了哪些美?

请用“这里有 之美,你看 ”句式描绘一下。

示例1: 这里有山水之美。你看“高峰入云,清流见底”巍峨挺拔的山峰,清澈的小溪流水,相映成趣。

示例2:这里有色彩配合之美。你看“两岸石壁,五色交辉。青林翠竹,四时俱备”石壁与竹林映衬,绚烂多彩,生机勃勃。

示例3:这里有早晚变化之美。你看“晓雾将歇,猿鸟乱鸣;夕日欲颓,沉鳞竞跃”元鸟的叫声与鱼儿的嬉戏蓬勃灵动。

2、升华美:作者怎样描绘秀美的山川景色的?

高峰入云,

清流见底。

两岸石壁,

五色交辉。

青林翠竹,

四时俱备。

晓雾将歇,

猿鸟乱鸣;

夕日欲颓,

沉鳞竞跃。

山水

相映

色彩相衬

晨昏变化

仰视

俯视

平视

色彩配合

远近结合

视觉听觉

动静结合

四季之景

早晚之景

时间顺序

空间顺序

品——意境美

悟——情感美

文章表达了作者怎样的思想情感?

沉醉山水的愉悦之情,与古今知音共赏美景的闲适自得之情。

赏美句

“自康乐以来,未复有能与其奇者”表达了作者什么样的思想感情?这两句在文中的作用是什么?

自从谢灵运以来,没有人能够欣赏它的妙处,而作者却能够从中发现无尽的乐趣,字里行间,含有与谢公比肩之意,表达了作者沉醉山水的愉悦之情和与古今知音共赏美景的得意之感。

作用:(1)内容上,是作者针对眼前的“山川之美”发出的感慨和展开的议论,突出了山水之景的奇绝,表达了作者期望与古今知音共赏美景的闲适自得之情。

(2)结构上,总结全文并呼应开头,将写景、抒情、议论融为一体。

拓展——读出情感

这是一幅清丽的画卷,也是一首流动的诗篇,放开声音随陶弘景一起感受大自然的恩惠吧!

课堂检测

一、名句默写

(1)高峰入云,__________________。

(2)两岸石壁,__________________。

(3)__________________,四时俱备。

(4)______________,猿鸟乱鸣;____________,沉鳞竞跃。

(5)描写黄昏时山水间竟无变化之美的语句是:

“______________,______________”

(6) 描写山高水清的句子是__________,__________。

清流见底

五色交辉

青林翠竹

晓雾将歇 夕日欲颓

夕日欲颓 沉鳞竞跃

高峰入云 清流见底

二、解释下列重点词语

1. 五色交辉 交辉:_____________________

2. 四时俱备 俱:_______________________

3. 晓雾将歇 歇:_______________________

4. 夕日欲颓 颓:_____________________ _

5. 沉鳞竞跃 沉鳞:_____________________

消散

指水中潜游的鱼

交相辉映

全,都

坠落

课堂检测

6. 实是欲界之仙都 欲界:_________________________________

_________________________________

之:________________________________

7. 未复有能与其奇者 与:___________________________________

参与。这里有“欣赏”“领悟”的意思

没有摆脱世俗七情六欲的众生所处

的境界,这里指人间

的

课堂检测

1. 古来共谈 共:___________________

2. 高峰入云 入:___________________

3. 四时俱备 俱:___________________

4. 猿鸟乱鸣 乱:___________________

5. 沉鳞竞跃 竞:___________________

共同

三、常考实词

耸入

全,都

纷乱,此起彼伏

争相,争着

课堂检测

四、一词多义

夕日欲颓 ___________________

实是欲界之仙都 ____________________

欲

七十而从心所欲(《〈论语〉十二章》) ____________________

快要

欲望

意愿

五、词类活用

(1)名词用作动词

五色交辉 原意为:光辉,句意: 。

(2)形容词用作名词:

未复有能与其奇者 原意:奇丽。句意:

课堂检测

辉映

奇丽的景色

导入新课

六、重点虚词

(1)之

(2)未复有能与其奇者

其:

者:

山川之美

的,结构助词

余独爱莲之出淤泥而不染

取消句子性,不译

何陋之有

倒装句,宾语前置,不译。

指示代词,相当于“这”

代词,……的人

导入新课

这轮明月曾照亮了试镜的河畔,曾惊扰了鸟儿的安眠,也曾打湿了乡书的封面……

月亮是中国人心中永恒的情愫,那温润的月色,曾牵动多少文人墨客的情思。今天,我们一起穿越,走进元丰六年十二月的一个夜晚,和月亮一起探寻苏轼当时的心境。

第二课时

02

记承天寺夜游

苏轼

03

诵读:熟读成诵,欣赏文章的语言风格,读出文章的韵味

积累:掌握文言词语和写景方法。

感悟:作者复杂的心境,领悟作者的人生 态度。

标题解读

记承天寺夜游

游记——体裁

现在湖北黄冈,点明游玩的地点

点明时间

标题点明了文章的写作内容

记:是古代的一种文体,主要记载事物,往往通过 记事、记物、写景、抒情来抒发作者的感情或见。如《桃花源记》

走近作者

苏轼(1037—1101),字子瞻,号东坡

居士,眉山(今四川眉山市)人,宋代文学家书画家。与父苏洵、弟苏辙,合称“三苏”。

文—“唐宋八大家”之一;汪洋恣肆,

诗—和黄庭坚并称“苏黄”,清新雄健;

词—豪放一派,豪壮雄浑,和辛弃疾并称“苏辛”。

书画——宋四大家:苏轼,蔡襄,黄庭坚,米蒂。

——才华横溢的苏轼

墨剑飘雨

liyongqiang

李永强

墨剑飘雨

liyongqiang

李永强

墨剑飘雨

liyongqiang

李永强

记承天寺夜游

苏 轼

元丰六年/十月十二日/夜,解衣/欲睡,月色/入户,欣然/起行。 念/无与为乐者,遂(suì)至/承天寺/寻张怀民。怀民/亦/未寝,相与/步于中庭。庭下/如积水空明,水中/藻(zǎo)荇(xìng)交横,盖/竹柏影也。何夜/无月?何处/无竹柏(bǎi)?但/少闲人/如吾两人者耳。

朗读课文

点它开始朗读

朗读要求

熟读课文

元丰六年十月十二日夜,解衣欲睡,月色入户,欣然起行。

念无与为乐者,遂至承天寺寻张怀民。怀民亦未寝,相与步于中庭。

元丰六年十月十二日夜晚,我解开衣服,正打算睡觉,这时月光照进门里, 我高兴地起来走到户外。

想到没有人与我共同游乐,于是来到承天寺找张怀民。张怀民也没有睡觉,(于是)我们一起在院子里散步。

想要,打算。

门

睡觉。

共同,一起。

考虑,想到。

高兴的样子。

院子里。

疏通文意

到

于是

庭下如积水空明,水中藻、荇(xìnɡ)交横,盖竹柏影也。

何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。

庭院中的月光如积水般清明澄澈,仿佛有藻、荇交错其中,大概是竹子和柏树的影子吧。

哪一夜没有月光?哪里没有竹子和柏树?只是缺少像我俩这样的闲人罢了。

清澈透明

只是。

语气词,相当于“罢了”。

均为水生植物。

大概是。

疏通文意

交错纵横

研读课文

根据表达方式,课文分几层来理解?

(1)1、2句。寻怀民(记叙)

(2)3、4句,赏夜景。(描写)

(3)5—文末,叹闲人。(议论,抒情)

研读课文

1、苏轼怀着怎样的心情来赏月的?从哪些词语看出来?

(1)愉悦,从从“月色人户,欣然起行”的真情流露中感受到。

(2)孤独,从“念无与为乐者”中的知音难求中感受到。

(3)沉醉,从“庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也”的写意描受到。

(4)悠闲,从“但少闲人如吾两人者耳”中的不不胜感慨中可以感受到。

研读课文

2、感受孤独。

①从夜游的原因看:有面对明月,“无与为乐”的孤独。

②从夜游的地点看:承天寺,佛门之地,有一丝孤独之感。

③从夜游的同伴看:“闲人”东坡和张怀民,两个被贬的失意官员。

④从夜游的内容看:月光虽美似乎也有一丝清冷之意。

研读课文

3、写作背景——政治上的失意

宋神宗元丰二年(1079),苏轼因对王安石变法持有不同意见,被网罗罪名,投入监狱,史称“乌台诗案”。苏轼坐牢期间,几次濒临被砍头的境地。幸亏宋太祖赵匡胤在执政时期已定下不杀士大夫的国策,苏轼才算躲过一劫。获释出狱后,苏轼被贬谪到黄州任团练副使,但不得“签书公事”,也就是说做着有职无权的闲官。

研读课文

4、面对孤寂的人生境遇,苏轼是什么心态呢?从哪些语句能感受出来?

(1)平静,悠闲

庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也

墨剑飘雨

liyongqiang

李永强

墨剑飘雨

liyongqiang

李永强

墨剑飘雨

liyongqiang

李永强

“庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也”三句是如何描写月色的?请作简要赏析。

这短短的三句话,是描写月光的高度传神之笔。句中没有一个“月”字,却无处不见皎洁的月光。

(1)比喻修辞。作者用“积水空明”比喻庭院中月光的清澈透明;用“藻、荇交横”比喻月下美丽的竹柏倒影。写出了月光的皎洁、明亮。

研读课文

(2) 侧面烘托。“积水空明” “藻、荇交横” 烘托月光的皎洁。这两句,创造出一个冰清玉洁的透明世界。

这几句是写月光,也是写作者的心境,表现了作者醉情月景、超凡脱俗的“闲人”雅趣。

研读课文

研读课文

(2)乐观,豁达

但少闲人如吾两人者耳

赏析“闲人”的含义。

苏轼对王安石的“新法”有不同看法,被政敌寻章摘句,构陷出“乌台诗案”,差点被杀,此时已被贬黄州黄州四年,虽任团练副使,但不得“签书公事”,近乎流放。张怀民也被贬到黄州,屈居主簿(掌管文书之类的小官)。两人都满怀才情、热心进取,突然无事可干。他们摆脱了工作压力或精神羁绊,自然就十分清闲了。

二人在政治上有远大的抱负,却被一贬再贬,固然难免宦海沉浮的悲凉之感;但是也正因为有这样的经历,他们更加淡泊名利,洁身自好,鄙视追名逐利、趋炎附势的小人,远离勾心斗角、沽名钓誉的场。他们悠然自在,闲适自得

生活上清闲,精神上悠闲。这两位“闲人”悲而不凉,感而不伤,喜而不狂,孤而不傲,实在是表里俱澄澈的精神境界,人生的大智慧,大境界。

研读课文

本文的主旨句是哪一句?其中包含了作者怎样的情感?

主旨句:但少闲人如吾两人者耳。

作者所表达的情感是微妙而复杂的,包括:

①赏月的欣喜;②贬谪的悲凉;

③失意的落寞;④自我排遣的达观;

⑤人生的感慨;⑥漫步的悠闲。

课堂总结

苏轼赏月的心情是复杂的,其中既有贬谪的凄凉、失意的落寞,又有自我排遣的豁达、悠闲赏月的欣喜。诗人说自己是“闲人”,不仅因为他生活清闲,更因为他有着闲适的心情,是闲情逸致的体现。作者有远大的政治抱负,但壮志难酬,他被一贬再贬,内心深处何尝又想做一个闲人呢?赏月只不过是他借月抒情、自我排遣罢了。

但苏轼之所以成为苏轼,当被抛弃在穷乡僻壤,他照样笑看大自然的清风雨露,笑谈人世间的赏心乐事。由此可以看出苏轼性情中的乐观、豁达。这是他不平凡之处,也是他传扬给后人永恒的精神力量。

一、名句默写

(1)__________________,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。

(2)何夜无月?何处无竹柏?______________________。

(3) 表现月光清澈透明、树影摇曳、似真似幻的美妙境界的句子是

__________________,_________________________。

庭下如积水空明

但少闲人如吾两人者耳

庭下如积水空明 水中藻、荇交横

课堂检测

二、掌握下列词语

1. 念无与为乐者 念:_________________________

2. 相与步于中庭 相与:_______________________

中庭:_______________________

3. 庭下如积水空明 空明:_______________________

4. 水中藻、荇交横 藻、荇:_____________________

5. 盖竹柏影也 盖:_________________________

6. 但少闲人如吾两人者耳 但:_________________________

耳:_________________________

院子里

均为水生植物

大概是

考虑,想到

共同,一起

形容水的澄澈

只是

语气词,相当于“罢了”

课堂检测

1. 月色入户 户:____________________________________

2. 遂至承天寺寻张怀民 遂:____________________________________

至:____________________________________

3. 怀民亦未寝 寝:____________________________________

4. 相与步于中庭 步:____________________________________

于:____________________________________

5. 水中藻、荇交横 交横:____________________________________

门

三、高频考试词语

于是

到,来到

睡觉

散步

介词,在

交错

课堂检测

课堂检测

四、古今异义:

(1)月色入户

古义: 今义:人家,住户。

(2)念无与为乐者

古义: 今义:纪念,思念;读。

五、词类活用

名词用作动词

相与步于中庭

原意:脚步,句中意:

散步

门

想,考虑

六、重点句子翻译

解衣欲睡,月色入户,欣然起行。

2. 怀民亦未寝,相与步于中庭。

3.但少闲人如吾两人者耳

我解开衣服,正打算睡觉,这时月光照进门里,(十分美好,动人游兴),(于是)我高兴地起来走到户外。

张怀民也还没有睡觉,(于是)我们一起在院子里散步。

课堂检测

只是缺少像我们两个这样的闲人罢了。

1、 请自选角度赏析“庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也”的写景之妙。

示例一:运用比喻的修辞,将澄澈的月光比喻成积水,用交错相生的水草比喻竹柏的影子,突出了月光的澄澈及月夜环境的优美、清静。

示例二:正面与侧面描写相结合,先正面写月色之透明皎洁,后侧面写“水草”交横可见,衬托“水”之清澈,即月色清亮无比,从而创造出一个冰清玉洁的透明世界。

示例三:动静结合,“积水空明”给人一种静谧之感,“藻、荇交横”则具有水草摇曳的动态之美。整个意境静中有动,动中愈见其静。

课堂检测

2、思考这两篇短文,说说它们在句式、节奏、用词、表达方式和情感方面有哪些不同之处。

不同 课文 句式、节奏、用词 表达方式 情感

答谢中书书

记承天寺夜游

句式整齐,多是四字一句,又用对偶,极具节奏感,读来朗朗上口。用词精美,描写生动,呈现出了大自然的美妙画卷

长短句结合,富有节奏变化,使文章内容具有波澜。语言朴素自然,描绘了一幅庭院月夜小景图,极具诗情画意

以感慨发端,为总起;接下来具体描绘景物,写总体风貌,写四时、朝夕景物的不同,层次清晰;最后,以赞美和感慨结束

如一篇短小的日记,有时间、地点、人物,先叙事,再写景,最后以议论点题

表达了作者沉醉山水的愉悦之情和与古今知音共赏美景的得意之感

表达了作者被贬谪的悲凉,人生的感慨,赏月的欣喜,漫步的悠闲等复杂而微妙的情感

课堂检测

老师寄语

同学们,《记承天寺夜游》不仅是一幅清丽淡雅的水墨画,是一颗即使在不平遭遇中仍然用一颗恬淡的心灵去欣赏生活中的美的心灵,更是一种饱经忧患仍然对社会和人生保持热情和积极进取的人生态度,是一种“宠辱不惊,闲看亭前花开花落,去留无意,漫观天外云卷去舒”的旷达情怀……尽管千年的时空相隔,使我们无法与苏轼握手相拥,但人性中豁达、乐观等美好的心态却是我们共同的追求!漫漫人生长路,我们也许会遭遇逆境,身处低谷,那时,请你记住承天寺夜游,记住苏轼。愿我们的心灵永远澄澈明净!愿我们的人生更加豁达从容!

观

看

谢

谢

同课章节目录

- 第一单元

- 1 消息二则

- 2 首届诺贝尔奖颁发

- 3 “飞天”凌空——跳水姑娘吕伟夺魁记

- 4 一着惊海天——目击我国航母舰载战斗机首架次成功着舰

- 5 国行公祭,为佑世界和平

- 任务二 新闻采访

- 任务三 新闻写作

- 口语交际 讲述

- 第二单元

- 6 藤野先生

- 7 回忆我的母亲

- 8* 列夫·托尔斯泰

- 9* 美丽的颜色

- 写作 学写传记

- 第三单元

- 10 三峡

- 11 短文二篇

- 12* 与朱元思书

- 13 唐诗五首

- 写作 学习描写景物

- 名著导读 《红星照耀中国》:纪实作品的阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 14 背影

- 15 白杨礼赞

- 16* 散文二篇

- 17* 昆明的雨

- 写作 语言要连贯

- 第五单元

- 18 中国石拱桥

- 19 苏州园林

- 20* 蝉

- 21* 梦回繁华

- 写作 说明事物要抓住特征

- 口语交际 复述与转述

- 名著导读 《昆虫记》:科普作品的阅读

- 第六单元

- 22 《孟子》三章

- 23 愚公移山

- 24* 周亚夫军细柳

- 25 诗词五首

- 写作 表达要得体

- 课外古诗词诵读