1 消息二则(我三十万大军胜利南渡长江)课件(共15张PPT)

文档属性

| 名称 | 1 消息二则(我三十万大军胜利南渡长江)课件(共15张PPT) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 6.6MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-07-18 08:51:09 | ||

图片预览

文档简介

(共15张PPT)

统编版

1 消息二则—我三十万大军 胜利南渡长江

初中语文

八年级上

毛泽东,字润之(原作咏芝,后改润芝),笔名子任,生于清朝湖南省长沙府湘潭县韶山冲,逝世于中华人民共和国北京。中国革命家、政治家、战略家、理论家和中国共产党和中华人民共和国领导人。从1949年中华人民共和国成立到他逝世的1976年间,毛泽东是中华人民共和国的最高领导人。他对马列主义的发展、军事理论的贡献以及他对共产党的理论贡献被称为毛泽东思想。毛泽东被视为是现代世界历史中最重要的人物之一,《时代》杂志将他评为20世纪最具影响100人之一。

导入新课

导入新课

导入新课

新闻

从广义来讲包括消息 通讯,报告文学。

从狭义来讲,就是指消息。

是简明概括和迅速报道国内、国际新近发生的重大事实的一种新闻体裁。

内容上有六要素:

人物、时间、地点、事情发生的起因、经过、结果。

消息

结构上有五部分:

标题、导语、主体、背景、结语。

消息的基本要求:

真实性(内容真实准确,不能虚构或夸张);

时效性(报道迅速及时);简明性(简明扼要)。

注意:消息不是“纯客观”的报道,它要把作者的立场、观点、思想感情融入其中。因此,消息一般以记叙为主,也可适当穿插议论。

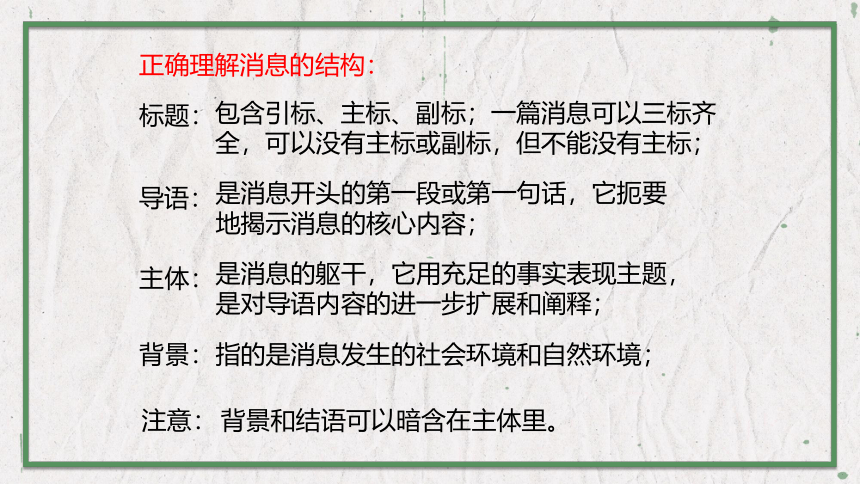

正确理解消息的结构:

标题:

导语:

是消息开头的第一段或第一句话,它扼要地揭示消息的核心内容;

主体:

是消息的躯干,它用充足的事实表现主题,是对导语内容的进一步扩展和阐释;

背景:

指的是消息发生的社会环境和自然环境;

注意:

包含引标、主标、副标;一篇消息可以三标齐全,可以没有主标或副标,但不能没有主标;

背景和结语可以暗含在主体里。

标题:我三十万大军胜利南渡长江。

导语:英勇的人民解放军……渡过长江。

主体:渡江战斗……诸城进击中。

结语:人民解放军……的命令。

分析消息的结构

初读感知

1

仔细阅读课文,找出这则消息的要素

何时when

何地where

何人who

何事what

何故why

1949年4月20日

长江前线(芜湖—安庆)

解放军三十万大军 、敌军

突破敌阵,占领南岸广大地区

新闻在表达方式上的特点

以记叙为主,可适当议论。

初读感知

2

国民党反动派拒绝签订和平协定

3

“新华社长江前线1949年4月22日2时电”属于新闻的什么?在新闻中起什么作用?

是新闻的电头。

交代了通讯社名称、发电地点和发电时间。

电头的作用:表明材料真实,报道及时。

初读感知

4

试解释下列句子中词语的含义

国民党反动派经营了三个半月的长江防线,遇着人民解放军好似摧枯拉朽,军无斗志纷纷溃败。

比喻腐朽势力很容易被打垮,这里指解放军攻势凌厉,不可阻当。

初读感知

5

摧枯拉朽

“南渡长江”,“南”怎么理解?

(向南)

在课文中勾画表现我军英勇的词语和敌人溃不成军的词语。

写我方的有:

写敌方的有:

“万船齐放” “突破敌阵” “占领”

“进击”

“军无斗志” “纷纷溃退” “摧枯拉朽”

再读探究

01

02

03

04

《我三十万大军胜利南渡长江》极为简洁,言简意赅,只有不到200字,但是具备了“五要素”和消息结构的导语、主体、结语三个部分,没有一个多余的字;而且叙述层次清楚,一目了然。导语部分交代了事件总体面貌;主体分成三个层次展开:渡江战斗的时间、地点;国民党长江防线崩溃;我军破敌、进击的态势。同时又不失生动,如用了一系列的四字句:摧枯拉朽,军无斗志,纷纷溃退,风平浪静,万船齐放,直取对岸,突破敌阵,形象地再现了战斗的情景。四字句音节短促,与所表达的解放军攻势的迅猛、凌厉相得益彰。

对于这样一件重大的具有历史性的军事行动,本来可以有更为丰富,甚至有更加复杂的情景描述,但是,文章却嘎然而止。一连串文言色彩很浓的词语的运用,不但符合新闻文体的简短明快的规范,而且便于表达作者高瞻雄视不可一世的气概。

课堂小结

统编版

谢 谢

初中语文

八年级上

统编版

1 消息二则—我三十万大军 胜利南渡长江

初中语文

八年级上

毛泽东,字润之(原作咏芝,后改润芝),笔名子任,生于清朝湖南省长沙府湘潭县韶山冲,逝世于中华人民共和国北京。中国革命家、政治家、战略家、理论家和中国共产党和中华人民共和国领导人。从1949年中华人民共和国成立到他逝世的1976年间,毛泽东是中华人民共和国的最高领导人。他对马列主义的发展、军事理论的贡献以及他对共产党的理论贡献被称为毛泽东思想。毛泽东被视为是现代世界历史中最重要的人物之一,《时代》杂志将他评为20世纪最具影响100人之一。

导入新课

导入新课

导入新课

新闻

从广义来讲包括消息 通讯,报告文学。

从狭义来讲,就是指消息。

是简明概括和迅速报道国内、国际新近发生的重大事实的一种新闻体裁。

内容上有六要素:

人物、时间、地点、事情发生的起因、经过、结果。

消息

结构上有五部分:

标题、导语、主体、背景、结语。

消息的基本要求:

真实性(内容真实准确,不能虚构或夸张);

时效性(报道迅速及时);简明性(简明扼要)。

注意:消息不是“纯客观”的报道,它要把作者的立场、观点、思想感情融入其中。因此,消息一般以记叙为主,也可适当穿插议论。

正确理解消息的结构:

标题:

导语:

是消息开头的第一段或第一句话,它扼要地揭示消息的核心内容;

主体:

是消息的躯干,它用充足的事实表现主题,是对导语内容的进一步扩展和阐释;

背景:

指的是消息发生的社会环境和自然环境;

注意:

包含引标、主标、副标;一篇消息可以三标齐全,可以没有主标或副标,但不能没有主标;

背景和结语可以暗含在主体里。

标题:我三十万大军胜利南渡长江。

导语:英勇的人民解放军……渡过长江。

主体:渡江战斗……诸城进击中。

结语:人民解放军……的命令。

分析消息的结构

初读感知

1

仔细阅读课文,找出这则消息的要素

何时when

何地where

何人who

何事what

何故why

1949年4月20日

长江前线(芜湖—安庆)

解放军三十万大军 、敌军

突破敌阵,占领南岸广大地区

新闻在表达方式上的特点

以记叙为主,可适当议论。

初读感知

2

国民党反动派拒绝签订和平协定

3

“新华社长江前线1949年4月22日2时电”属于新闻的什么?在新闻中起什么作用?

是新闻的电头。

交代了通讯社名称、发电地点和发电时间。

电头的作用:表明材料真实,报道及时。

初读感知

4

试解释下列句子中词语的含义

国民党反动派经营了三个半月的长江防线,遇着人民解放军好似摧枯拉朽,军无斗志纷纷溃败。

比喻腐朽势力很容易被打垮,这里指解放军攻势凌厉,不可阻当。

初读感知

5

摧枯拉朽

“南渡长江”,“南”怎么理解?

(向南)

在课文中勾画表现我军英勇的词语和敌人溃不成军的词语。

写我方的有:

写敌方的有:

“万船齐放” “突破敌阵” “占领”

“进击”

“军无斗志” “纷纷溃退” “摧枯拉朽”

再读探究

01

02

03

04

《我三十万大军胜利南渡长江》极为简洁,言简意赅,只有不到200字,但是具备了“五要素”和消息结构的导语、主体、结语三个部分,没有一个多余的字;而且叙述层次清楚,一目了然。导语部分交代了事件总体面貌;主体分成三个层次展开:渡江战斗的时间、地点;国民党长江防线崩溃;我军破敌、进击的态势。同时又不失生动,如用了一系列的四字句:摧枯拉朽,军无斗志,纷纷溃退,风平浪静,万船齐放,直取对岸,突破敌阵,形象地再现了战斗的情景。四字句音节短促,与所表达的解放军攻势的迅猛、凌厉相得益彰。

对于这样一件重大的具有历史性的军事行动,本来可以有更为丰富,甚至有更加复杂的情景描述,但是,文章却嘎然而止。一连串文言色彩很浓的词语的运用,不但符合新闻文体的简短明快的规范,而且便于表达作者高瞻雄视不可一世的气概。

课堂小结

统编版

谢 谢

初中语文

八年级上

同课章节目录

- 第一单元

- 1 消息二则

- 2 首届诺贝尔奖颁发

- 3 “飞天”凌空——跳水姑娘吕伟夺魁记

- 4 一着惊海天——目击我国航母舰载战斗机首架次成功着舰

- 5 国行公祭,为佑世界和平

- 任务二 新闻采访

- 任务三 新闻写作

- 口语交际 讲述

- 第二单元

- 6 藤野先生

- 7 回忆我的母亲

- 8* 列夫·托尔斯泰

- 9* 美丽的颜色

- 写作 学写传记

- 第三单元

- 10 三峡

- 11 短文二篇

- 12* 与朱元思书

- 13 唐诗五首

- 写作 学习描写景物

- 名著导读 《红星照耀中国》:纪实作品的阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 14 背影

- 15 白杨礼赞

- 16* 散文二篇

- 17* 昆明的雨

- 写作 语言要连贯

- 第五单元

- 18 中国石拱桥

- 19 苏州园林

- 20* 蝉

- 21* 梦回繁华

- 写作 说明事物要抓住特征

- 口语交际 复述与转述

- 名著导读 《昆虫记》:科普作品的阅读

- 第六单元

- 22 《孟子》三章

- 23 愚公移山

- 24* 周亚夫军细柳

- 25 诗词五首

- 写作 表达要得体

- 课外古诗词诵读