第16课《散文二篇-永久的生命》课件(共24张ppt)

文档属性

| 名称 | 第16课《散文二篇-永久的生命》课件(共24张ppt) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 110.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-07-19 19:19:19 | ||

图片预览

文档简介

(共24张PPT)

散文二篇

——永久的生命

严文井

学习目标

1、理解课文的中心观点,领会其中包含的人生哲理。

2、理清课文的思路,学习文章的写法,品味文章的语言。

3、探寻作者的思想境界,领会课文的人文内涵。

议论性散文

议论性散文以说理为主,也被称为“哲理散文”或“哲学散文”,许多随笔、杂感都属于议论性散文。议论性散文的写作目的主要是通过富有哲理的形象,带有感情的叙述,表达自己的观点,从而提供给读者一个广阔的思考和联想的空间。

走近作者

严文井,原名严文锦。1915年生,湖北武昌人,作家。1934年毕业于湖北省立高级中学,1938年到延安,同年加入中国共产党。主要著作有:散文集《山寺暮》,童话集《南南和胡子伯伯》《严文井童话集》《严文井童话寓言集》,长篇小说《一个人的烦恼》。本文选自《严文井散文选》。

解 题

齐读标题。

说说你对标题的理解。

明确:

从标题看,作者写作意图非常明显,即热情地歌颂永久的生命。

初读课文

学生自由大声地朗读课文。

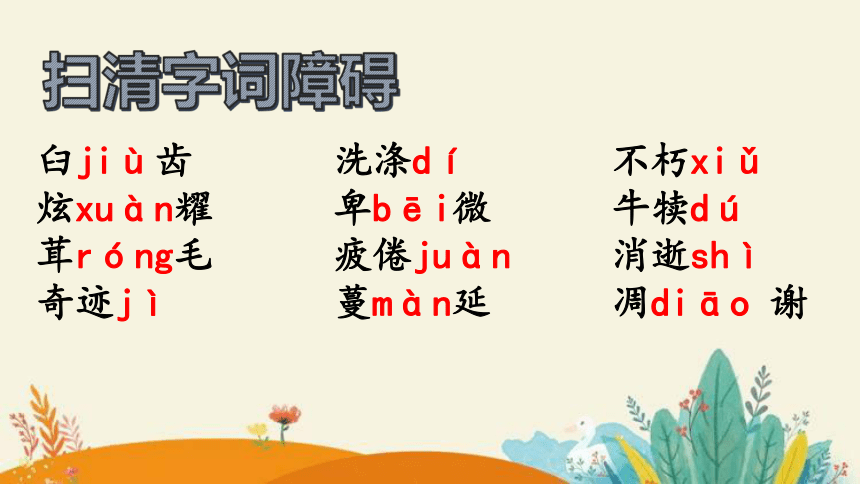

扫清字词障碍

臼jiù齿 洗涤dí 不朽xiǔ

炫xuàn耀 卑bēi微 牛犊dú

茸róng毛 疲倦juàn 消逝shì

奇迹jì 蔓màn延 凋diāo 谢

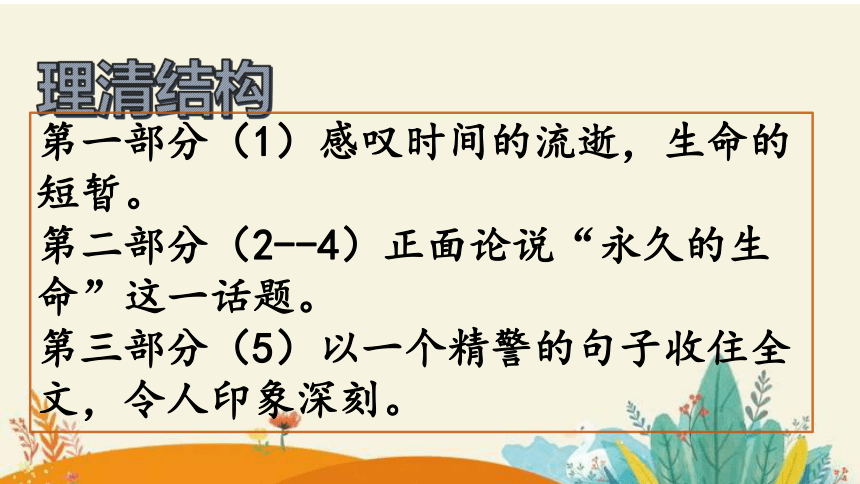

理清结构

第一部分(1)感叹时间的流逝,生命的短暂。

第二部分(2--4)正面论说“永久的生命”这一话题。

第三部分(5)以一个精警的句子收住全文,令人印象深刻。

细读课文

文中有很多富有哲理的句子,请同学们找出来,读一读,品一品。

明确:

1、“个人生命不像一件衬衣;当你发现它脏了、破了的时候,就可以脱下它来洗涤,把它再补好。那存在过的忧虑,也许你能忘却,但却不能取消它遗留下的印迹。”

运用对比的手法。将“生命”和“衬衫”相对比,突出表现了个人生命短暂、不可重复的特点。语言生动通俗,耐人寻味。

明确:

2、“它是一个不懂疲倦的旅客,总是只暂时地在哪一个个体内住一会儿,便又离开前去了,那些个体消逝了,它却永远存在。”

比喻。把“生命”比作“不懂疲倦的旅客”,生动形象地表现出个体生命虽然短暂,但人类的生命是永无止境的。

明确:

3、它充满了希望,永不休止地繁殖着,蔓延着,随处宣示它的快乐和威势。

感叹生命的神奇,揭示生命的规律,又为这一规律而欢呼。暗含着一个意思:正义终将战胜邪恶,戕害生命的暴君必将被充满生命力的人民打倒。

明确:

4、凋谢和不朽混为一体,这就是奇迹。

“凋谢”指个体生命陨灭,“不朽”指生命现象永存。何以成为奇迹?指个体生命与生命集合体在易逝与永存方面相差甚大,却又都是生命,这令人惊奇,也指“凋谢”和“不朽”本来不可调和,却又同时上演着生命的协奏曲,让人慨叹。

细读课文

怎么理解“生命在那些终于要凋谢的花朵里永存”?

明确:

“终于要凋谢的花朵”指绽放过的美好的生命个体,“永存”说的是生命整体,花谢后又会有花开,生命是永不休止的。这句话看似矛盾,却再次意蕴着生命的永久的哲理。

细读课文

作者为什么说“那些暴君们能够杀害许多许多人,但是他们消灭不了生命。”

明确:

文章写于1942年。1931至1945年中国抗日战争期间,中华民国在南京保卫战中失利、首都南京于1937年12月13日沦陷后,侵华日军于南京及附近地区进行长达6周的有组织、有计划、有预谋的大屠杀和奸淫、放火、抢劫等血腥暴行;1938年6月9日,为阻止日军西进,蒋介石政府采取"以水代兵”的办法,造成人为的黄河决堤改道,形成大片的黄泛区,间接导致惨绝人寰的1942河南大饥荒,史称花园口决堤。

背景介绍

明确:

那些“暴君们”指日本鬼子,国民党等势力,他们是杀不绝我们的,中国人民就如同那生命顽强的小草,同这些残暴势力斗争到底,表现了作者对生命的高度赞美及乐观豁达的人生观。

深入探究

文章第一段说“我们都非常可怜”,而最后一段却盛赞生命就是“奇迹”,这是否矛盾呢?

明确:

不矛盾。文章一开始写个体生命的有限,并感叹“我们都非常可怜”,第二段却忽然转折,将我们带入永久生命的美好视野,运用了欲扬先抑的手法。

深入探究

作者对生命的本质有怎样的认识?谈谈你的理解。

明确:

1、每一个人的生命虽然是卑微、柔弱的,但整个人类的生命却是无穷无尽的。

2、生命的道路是曲折的,要经历种种磨难。但它是强大的,永久不朽,不能被任何的艰难困苦所阻挡。

3、我们都应该以积极的态度去面对人生,去创造美好的未来。

主旨探究

本文揭示出个体的生命是卑微柔弱的,但就整体来说,生命是永久不朽的,表达了作者积极乐观的人生态度,同时要我们感谢生命,并以自己的全部热情回报生命。

散文二篇

——永久的生命

严文井

学习目标

1、理解课文的中心观点,领会其中包含的人生哲理。

2、理清课文的思路,学习文章的写法,品味文章的语言。

3、探寻作者的思想境界,领会课文的人文内涵。

议论性散文

议论性散文以说理为主,也被称为“哲理散文”或“哲学散文”,许多随笔、杂感都属于议论性散文。议论性散文的写作目的主要是通过富有哲理的形象,带有感情的叙述,表达自己的观点,从而提供给读者一个广阔的思考和联想的空间。

走近作者

严文井,原名严文锦。1915年生,湖北武昌人,作家。1934年毕业于湖北省立高级中学,1938年到延安,同年加入中国共产党。主要著作有:散文集《山寺暮》,童话集《南南和胡子伯伯》《严文井童话集》《严文井童话寓言集》,长篇小说《一个人的烦恼》。本文选自《严文井散文选》。

解 题

齐读标题。

说说你对标题的理解。

明确:

从标题看,作者写作意图非常明显,即热情地歌颂永久的生命。

初读课文

学生自由大声地朗读课文。

扫清字词障碍

臼jiù齿 洗涤dí 不朽xiǔ

炫xuàn耀 卑bēi微 牛犊dú

茸róng毛 疲倦juàn 消逝shì

奇迹jì 蔓màn延 凋diāo 谢

理清结构

第一部分(1)感叹时间的流逝,生命的短暂。

第二部分(2--4)正面论说“永久的生命”这一话题。

第三部分(5)以一个精警的句子收住全文,令人印象深刻。

细读课文

文中有很多富有哲理的句子,请同学们找出来,读一读,品一品。

明确:

1、“个人生命不像一件衬衣;当你发现它脏了、破了的时候,就可以脱下它来洗涤,把它再补好。那存在过的忧虑,也许你能忘却,但却不能取消它遗留下的印迹。”

运用对比的手法。将“生命”和“衬衫”相对比,突出表现了个人生命短暂、不可重复的特点。语言生动通俗,耐人寻味。

明确:

2、“它是一个不懂疲倦的旅客,总是只暂时地在哪一个个体内住一会儿,便又离开前去了,那些个体消逝了,它却永远存在。”

比喻。把“生命”比作“不懂疲倦的旅客”,生动形象地表现出个体生命虽然短暂,但人类的生命是永无止境的。

明确:

3、它充满了希望,永不休止地繁殖着,蔓延着,随处宣示它的快乐和威势。

感叹生命的神奇,揭示生命的规律,又为这一规律而欢呼。暗含着一个意思:正义终将战胜邪恶,戕害生命的暴君必将被充满生命力的人民打倒。

明确:

4、凋谢和不朽混为一体,这就是奇迹。

“凋谢”指个体生命陨灭,“不朽”指生命现象永存。何以成为奇迹?指个体生命与生命集合体在易逝与永存方面相差甚大,却又都是生命,这令人惊奇,也指“凋谢”和“不朽”本来不可调和,却又同时上演着生命的协奏曲,让人慨叹。

细读课文

怎么理解“生命在那些终于要凋谢的花朵里永存”?

明确:

“终于要凋谢的花朵”指绽放过的美好的生命个体,“永存”说的是生命整体,花谢后又会有花开,生命是永不休止的。这句话看似矛盾,却再次意蕴着生命的永久的哲理。

细读课文

作者为什么说“那些暴君们能够杀害许多许多人,但是他们消灭不了生命。”

明确:

文章写于1942年。1931至1945年中国抗日战争期间,中华民国在南京保卫战中失利、首都南京于1937年12月13日沦陷后,侵华日军于南京及附近地区进行长达6周的有组织、有计划、有预谋的大屠杀和奸淫、放火、抢劫等血腥暴行;1938年6月9日,为阻止日军西进,蒋介石政府采取"以水代兵”的办法,造成人为的黄河决堤改道,形成大片的黄泛区,间接导致惨绝人寰的1942河南大饥荒,史称花园口决堤。

背景介绍

明确:

那些“暴君们”指日本鬼子,国民党等势力,他们是杀不绝我们的,中国人民就如同那生命顽强的小草,同这些残暴势力斗争到底,表现了作者对生命的高度赞美及乐观豁达的人生观。

深入探究

文章第一段说“我们都非常可怜”,而最后一段却盛赞生命就是“奇迹”,这是否矛盾呢?

明确:

不矛盾。文章一开始写个体生命的有限,并感叹“我们都非常可怜”,第二段却忽然转折,将我们带入永久生命的美好视野,运用了欲扬先抑的手法。

深入探究

作者对生命的本质有怎样的认识?谈谈你的理解。

明确:

1、每一个人的生命虽然是卑微、柔弱的,但整个人类的生命却是无穷无尽的。

2、生命的道路是曲折的,要经历种种磨难。但它是强大的,永久不朽,不能被任何的艰难困苦所阻挡。

3、我们都应该以积极的态度去面对人生,去创造美好的未来。

主旨探究

本文揭示出个体的生命是卑微柔弱的,但就整体来说,生命是永久不朽的,表达了作者积极乐观的人生态度,同时要我们感谢生命,并以自己的全部热情回报生命。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 消息二则

- 2 首届诺贝尔奖颁发

- 3 “飞天”凌空——跳水姑娘吕伟夺魁记

- 4 一着惊海天——目击我国航母舰载战斗机首架次成功着舰

- 5 国行公祭,为佑世界和平

- 任务二 新闻采访

- 任务三 新闻写作

- 口语交际 讲述

- 第二单元

- 6 藤野先生

- 7 回忆我的母亲

- 8* 列夫·托尔斯泰

- 9* 美丽的颜色

- 写作 学写传记

- 第三单元

- 10 三峡

- 11 短文二篇

- 12* 与朱元思书

- 13 唐诗五首

- 写作 学习描写景物

- 名著导读 《红星照耀中国》:纪实作品的阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 14 背影

- 15 白杨礼赞

- 16* 散文二篇

- 17* 昆明的雨

- 写作 语言要连贯

- 第五单元

- 18 中国石拱桥

- 19 苏州园林

- 20* 蝉

- 21* 梦回繁华

- 写作 说明事物要抓住特征

- 口语交际 复述与转述

- 名著导读 《昆虫记》:科普作品的阅读

- 第六单元

- 22 《孟子》三章

- 23 愚公移山

- 24* 周亚夫军细柳

- 25 诗词五首

- 写作 表达要得体

- 课外古诗词诵读