【部编版】第5课《国行公祭,为佑世界和平》同步练习(原卷版+解析卷)

文档属性

| 名称 | 【部编版】第5课《国行公祭,为佑世界和平》同步练习(原卷版+解析卷) |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 1.3MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-07-21 15:30:00 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

【部编版】第5课《国行公祭,为佑世界和平》同步练习(原卷版)

一、积累与运用

1.下列词语中,加点字读音正确的一项是( )

A.祭祀(shì) 国殇(shāng) 颠倒(diān) 惨绝人寰(huán)

B.杀戮(lù) 抵赖(lài) 篡改(cuàn) 威尔逊(shùn)

C.呓语(yì) 警惕(tì) 遁形(dùn) 振聋发聩(guì)

D.铭记(míng) 缅怀(miǎn) 磅礴( bó) 公祭鼎(dǐng)

2.下列词语中没有错别字的一项是( )

A.腼怀 捍卫 纪念碑 百般抵赖 记忆犹新

B.悼念 公祭 幸存者 一筹莫展 颠倒黑白

C.屠杀 磅礴 鼎铭文 忿不顾身 通宵达旦

D.彰显 国殇 水笼头 真知灼见 苍海桑田

3.下列句子中,加点的成语使用恰当的一项是 ( )

A.我们来到郊外,登上开满野花的小山坡,俯瞰山下的沧海桑田,真是心旷神怡!

B.近日,滨海市马路弯发生了一起惨绝人寰的交通事故:张某某驾驶电动三轮车闯红灯,与一辆小型轿车发生剐蹭。

C.近日,在“唱支山歌给党听,嘉陵江畔颂党恩”的嘉陵江合唱艺术节上,振聋发聩的歌声在嘉陵江畔久久回荡。

D.中国共产党人的初心和使命,就是为中国人民谋幸福,为中华民族谋复兴,这两者一脉相承、一以贯之。

4.下面句子没有语病的一项是( )

A.随着央视《中国成语大会》的热播,引起了一股追捧传统文化的热潮。

B.到了退休年龄的他,身体和精力还很健壮。

C.我们要进一步加大对秸秆还田和综合利用,营造良好的舆论氛围,把禁烧工作落实到田间地头。

D.在12月13日首个南京大屠杀死难者国家公祭日前夕,九龙小学开展了“勿忘国耻,圆梦中华”国家公祭日主题教育系列活动。

5.下列对《国行公祭,为佑世界和平》这篇文章内容理解错误的一项是( )

A.这篇新闻评论主要述说了设立国家公祭日的初衷及历史背景。

B.文章针对国家公祭日有感而发,论述的过程中饱含着爱国情感。

C.文章列举了全世界的正义之士以不同方式纪念死难者的事例,强调了“历史,不可能被忘却”。

D.文章写南京的变化,突出和平的珍贵,表达了中华民族对和平的热爱和追求。

6.结合语境,填入下面横线上的句子排列顺序恰当的一项是( )

当然,国家公祭鼎并非是对文物楚大鼎的简单仿制,更多的是“借其神韵”。

①国家公祭鼎正面则铸有160字的铭文,用魏碑简体字。

②“国家公祭鼎”高165厘米,鼎上外口径126.6厘米,铜质的鼎身和铜质的底座重2014公斤,石质的底座重1213公斤,象征 2014年12月13日。

③描述了南京大屠杀给中华民族造成的巨大灾难,表达了对遇难同胞痛悼、祭奠之意。

④楚大鼎是同时期出土的圆鼎中最大的,通高113厘米,口径87厘米,重达400公斤。

⑤此外,楚大鼎上共有16字铭文。

A. ②①④⑤③ B. ④②⑤①③ C. ④②③①⑤ D. ②①③⑤④

7.2021年12月13日是我国第8个南京大屠杀死难者国家公祭日。学校举办了“勿忘国耻,振兴中华”主题活动,同学们纷纷发表自己的看法。下列发言中,表述不恰当的一项是 ( )

A.学生甲:忘记历史就意味着背叛,前事不忘,后事之师,我们难道不该牢记历史吗

B.学生乙:我非常赞同设立国家公祭日,种瓜得瓜,种豆得豆,我们不能忘记历史。

C.学生丙:要避免历史悲剧重演,还要百尺竿头,更进一步,继续增强国家实力。

D.学生丁:我们应该珍惜和平,走和平发展道路,行百里者半九十,我们丝毫不能懈怠!

8.文学常识填空。

(1)新闻评论是就有价值的_____ ___和____ ____发表意见以指导实践的一种文体,是现代新闻传播工具经常采用的社论、评论员文章、短评、编者按、专栏评论和评述等的总称,属于________的范畴。新闻评论一般具有___ _____、针对性、准确性、说理性和思想性的特点。

(2)《国行公祭,为佑世界和平》是一篇________(新闻体裁),作者分析第四个南京大屠杀死难者国家公祭日的意义,列举世界各地对这段历史的记忆,痛斥了_____ ___,表达了____ ____的强烈愿望。

二、课内阅读,阅读下面的文章,完成后面的题目。

国行公祭,为佑世界和平

①“国行公祭,法立典章。铸兹宝鼎,祀我国殇。 ( http: / / www.21cnjy.com )”侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆集会广场上,国家公祭鼎铭文向世人讲述南京大屠杀史实,讲述设立国家公祭日的初衷。80年前的12月13日,侵华日军野蛮侵入南京,随后制造了惨绝人寰的南京大屠杀惨案,30万中国同胞惨遭杀戮。南京的历史,人类的记忆。今天,第四个南京大屠杀死难者国家公祭日,中国再次以隆重的公祭仪式悼念死难同胞。中国人民永远牢记南京大屠杀历史,与全世界爱好和平与正义的人们共同维护和平。

②《别让南京消失在人们的记忆中》,这是美国 ( http: / / www.21cnjy.com )《波士顿环球邮报》近日发表的有关南京大屠杀长篇文章的标题。南京大屠杀发生80周年,全世界的正义之士仍在以不同方式纪念死难者。加拿大安大略省议会10月通过有关“设立南京大屠杀纪念日”的动议;美国圣地亚哥市的图书馆举办活动,为民众讲述南京大屠杀史实;加利福尼亚州街头不久前落成的美国医生罗伯特·威尔逊的纪念碑前摆满鲜花——东京审判时,他是南京大屠杀的第一位证人;在日本,由高中和大学老师组成的研究会建议将“南京大屠杀”等词语列入教科书……历史,不可能被忘却!

③但人们也看到,在日本, ( http: / / www.21cnjy.com )右翼分子否认历史的态度仍然顽固。在连锁酒店大肆摆放美化侵略战争的书籍,大规模篡改历史教材,阻止有良知的日本国民追寻事实真相;在美国旧金山市议会今年9月一致通过设立“慰安妇日”的议案后,日本右翼的大阪市市长却表示,要解除大阪市与旧金山市的姐妹城市关系……在南京大屠杀幸存者已不足100位的今天,日本右翼还在不断寻找各种借口对当年的军国主义罪行百般抵赖,扭曲历史,美化战争,颠倒黑白,并企图通过修宪复活军国主义。那些人以丑态百出的表演,妄图辱没真相和良知。

④历史不会因时代变迁而改变,事实也不 ( http: / / www.21cnjy.com )会因巧舌抵赖而消失。日本右翼越顽固,越会引起爱好和平的人们高度警惕。今年11月,日内瓦裁军会议取消了日本和平演讲的资格;联合国人权理事会提出218项建议,狠批日本在历史问题上的态度,要求日本“正视历史,应努力向后代讲述真实的历史”。南京大屠杀,早已是所有正义力量的集体记忆,唯有日本右翼分子仍在梦中呓语。国家公祭日之长鸣警钟振聋发聩,那些装睡梦游的罪恶灵魂无处遁形。

⑤80年,沧海桑田。1937年12月 18日 ( http: / / www.21cnjy.com ),《纽约时报》在一则报道中写道:“大规模抢劫、侵犯妇女,杀害平民……日军将南京变成了一座恐怖之城。”今年9月,国际和平城市协会宣布,南京成为国际和平城市。国际和平城市协会项目执行会长弗雷德·寇兹指出,南京这座城市是第二次世界大战中饱受战火摧残的一个典型,如今成为国际和平城市后,方便全世界过的人们更多地了解中华民族热爱、追求和平的悠久历史。

⑥从“恐怖之城”到“和平之城” ( http: / / www.21cnjy.com ),南京的命运变迁足证和平是何等珍贵。中国早已成为具有保卫人民和平生活坚强能力的伟大国家,矢志捍卫世界和平。铭记历史、缅怀先烈、珍爱和平、开创未来,中国一以贯之的和平誓言,彰显坚定的信念、磅礴的力量。

9.填空。

第一段在达方式上有________和________相结合,同时有记叙顺序的________。开篇引用铭文在结构上________,便于引出下文;内容上,一方面点明________,增强现场感,另一方面,增添________。

10. 梳理课文结构,完成下面表格

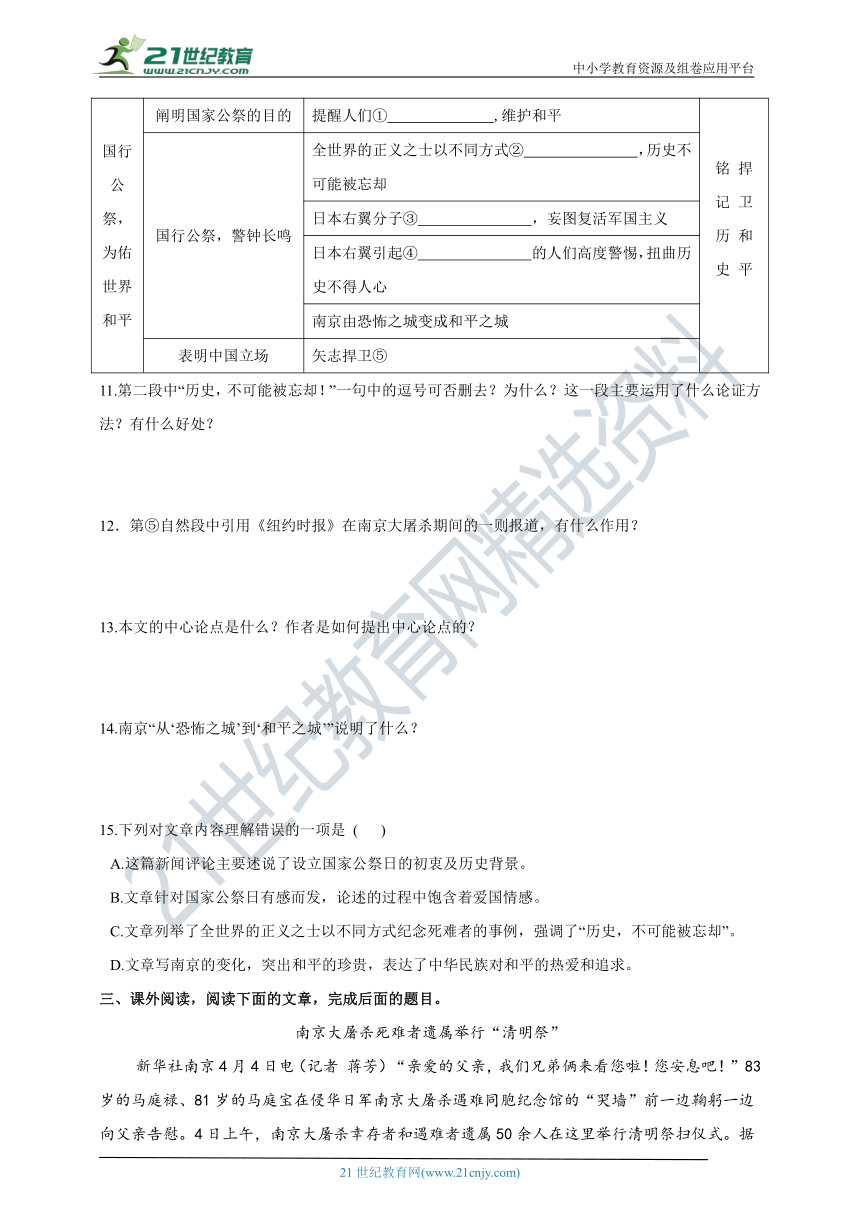

国行公祭,为佑世界和平 阐明国家公祭的目的 提醒人们① ,维护和平 铭 捍记 卫历 和史 平

国行公祭,警钟长鸣 全世界的正义之士以不同方式② ,历史不可能被忘却

日本右翼分子③ ,妄图复活军国主义

日本右翼引起④ 的人们高度警惕,扭曲历史不得人心

南京由恐怖之城变成和平之城

表明中国立场 矢志捍卫⑤

11.第二段中“历史,不可能被忘却!”一句中的逗号可否删去?为什么?这一段主要运用了什么论证方法?有什么好处?

12.第⑤自然段中引用《纽约时报》在南京大屠杀期间的一则报道,有什么作用?

13.本文的中心论点是什么?作者是如何提出中心论点的?

14.南京“从‘恐怖之城’到‘和平之城’”说明了什么?

15.下列对文章内容理解错误的一项是 ( )

A.这篇新闻评论主要述说了设立国家公祭日的初衷及历史背景。

B.文章针对国家公祭日有感而发,论述的过程中饱含着爱国情感。

C.文章列举了全世界的正义之士以不同方式纪念死难者的事例,强调了“历史,不可能被忘却”。

D.文章写南京的变化,突出和平的珍贵,表达了中华民族对和平的热爱和追求。

三、课外阅读,阅读下面的文章,完成后面的题目。

南京大屠杀死难者遗属举行“清明祭”

新华社南京4月4日电(记者 蒋芳)“亲爱的父亲,我们兄弟俩来看您啦!您安息吧!”83岁的马庭禄、81岁的马庭宝在侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆的“哭墙”前一边鞠躬一边向父亲告慰。4日上午,南京大屠杀幸存者和遇难者遗属50余人在这里举行清明祭扫仪式。据统计,登记在册的幸存者仅剩100人。

小提琴演奏着悠扬的乐曲《辛德勒的名单》,琴声哀婉忧伤,静静流淌,葛道荣、濮业良、刘民生、佘子清、王秀英、常志强、阮定东、岑洪桂、马庭禄、马庭宝、陈德寿等11位幸存者陆续到达,依次在“哭墙”前焚起香烛、献上花圈,还有人制作了小小的白花,贴在亲人的名字旁……9时祭扫仪式开始,人们在低沉的音乐声中向遇难同胞默哀1分钟。

90岁高龄的幸存者葛道荣在儿子的搀扶下找到了“哭墙”上亲人的名字,一遍遍摩挲着,长时间凝视着,思绪仿佛又回到了那个寒冷的冬天。1937年日本人打进南京,葛道荣家中男丁几乎被杀光,年仅10岁的他逃进安全区却被日本兵用刺刀刺伤右腿。

位于纪念馆南面的遇难者名单墙俗称“哭墙”,上面镌刻着南京大屠杀遇难者名单。经历五次增刻后,目前“哭墙”上共刻有10615个遇难者姓名。截至目前,在南京侵华日军受害者援助协会登记在册在世的幸存者仅剩100人。

马庭禄和马庭宝是一对亲兄弟,对于他们来说,家一半在身边,一半就刻在了“哭墙”上。他们的父亲马玉良、姑父杨守林、舅舅温志学都在安全区被日本兵抓走,拉到下关江边用机枪屠杀后浇上汽油毁尸灭迹了。“亲人们没有留下尸骨,这里就成了我和哥哥唯一能祭祖的地方。这段历史,我会一遍遍地讲给下一代听。”

已多次参加“清明祭”的日本友人松冈环在仪式后与几位老人拥抱、告别。“我理解清明节对于中国人的意义,所以每年这个时候都会来。这些年我采访了三百多名南京大屠杀幸存者和二百多名日本老兵,把他们的证言写成文章、拍成纪录片陆续出版和上映,就是希望日本政府能端正历史观,早日作出真诚的道歉。”

清明节期间,纪念馆接待参观人数超过10万人次。不少游客涌到了“哭墙”边,自发地献上菊花寄托哀思。当日,南京商业学校学生胡敏仪把一支菊花轻轻地放到墙根下,她曾报名参加了春节慰问幸存者的活动,今天又特意赶来悼念。“这是南京的伤痛,也是民族的记忆,我们这一代不会遗忘。”

16.说说第一段写了哪些内容?

17.本文主体部分依次讲了哪些内容?

18.请分别找出能体现这则消息特点的句子。

19.标题中为什么不把参与“清明祭”的其他人员都写进去?

四、素养提升

20.2021年12月13日是我国第八个国家公祭日,学校要开展“铭记历史,面向未来”纪念活动,请你参与并完成任务。

(1).小明同学搜集到了以下材料,请你提取并整合两则材料的主要信息,写出设立国家公祭日的意义。

材料一:在第八个国家公祭日来临之际,各地举办各种活动悼念南京大屠杀死难者和所有在日本帝国主义侵华战争期间惨遭日本侵略者杀戮的死难者。上午10时,警报声拉响,南京某小学举行悼念仪式,孩子们高举写有“勿忘国耻”的标识牌,为死难者默哀,提醒自己牢记历史、勿忘国耻。中国未来的高度必将由今天这些孩子们创造,这些孩子未必完全明白“勿忘国耻”背后沉重的历史内涵,未必完全理解默哀的意义和公祭的分量,未必深刻了解那段被侵略历史的残酷和悲壮,但以国民的身份参与国家公祭的经历,将深深地刻在他们心中,让他们铭记一生,并用这种强大的集中记忆去反抗健忘和拒绝遗忘。

材料二:2021年12月13日,中共中央、国务院在纪念馆隆重举行2021年南京大屠杀死难者国家公祭仪式。举行国家公祭仪式,不是延续仇恨,而是呵护和平;不是沉陷在苦痛历史中,而是激发爱国情怀,凝聚向未来奋进的力量。

(2). 下图是央视新闻公众号在国家公祭日来临之际发布的《84年,从未忘记》一文中出现的海报。如果你是班会发言嘉宾,请向大家介绍这幅海报的内容及寓意。(介绍时注意要素齐全,顺序合理,语言简明得体,120字左右)

五、写作训练

21.本文针对2017年12月13日举行第四个南京大屠杀死难者国家公祭日活动这一重大事件,联系相关历史背景和现实,发表评论,牢记南京大屠杀历史,与全世界爱好和平与正义的人们共同维护和平。请你针对社会或学校发生的热点事件,发表自己的评论。

【部编版】第5课《国行公祭,为佑世界和平》同步练习(解析版)

一、积累与运用

1.下列词语中,加点字读音正确的一项是( )

A.祭祀(shì) 国殇(shāng) 颠倒(diān) 惨绝人寰(huán)

B.杀戮(lù) 抵赖(lài) 篡改(cuàn) 威尔逊(shùn)

C.呓语(yì) 警惕(tì) 遁形(dùn) 振聋发聩(guì)

D.铭记(míng) 缅怀(miǎn) 磅礴( bó) 公祭鼎(dǐng)

【答案】D

【解析】【分析】本题考查汉字字音的辨析,解答此题关键在于平时对汉字的识记和积累。A、 sì 祀:B、逊: xùn C、聩: kuì

2.下列词语中没有错别字的一项是( )

A.腼怀 捍卫 纪念碑 百般抵赖 记忆犹新

B.悼念 公祭 幸存者 一筹莫展 颠倒黑白

C.屠杀 磅礴 鼎铭文 忿不顾身 通宵达旦

D.彰显 国殇 水笼头 真知灼见 苍海桑田

【答案】B

【解析】A.腼—缅;C.忿—奋;D.笼—龙,苍—沧

3.下列句子中,加点的成语使用恰当的一项是 ( )

A.我们来到郊外,登上开满野花的小山坡,俯瞰山下的沧海桑田,真是心旷神怡!

B.近日,滨海市马路弯发生了一起惨绝人寰的交通事故:张某某驾驶电动三轮车闯红灯,与一辆小型轿车发生剐蹭。

C.近日,在“唱支山歌给党听,嘉陵江畔颂党恩”的嘉陵江合唱艺术节上,振聋发聩的歌声在嘉陵江畔久久回荡。

D.中国共产党人的初心和使命,就是为中国人民谋幸福,为中华民族谋复兴,这两者一脉相承、一以贯之。

【答案】D

【解析】A项,沧海桑田:大海变成农田,农田变成大海,形容世事变化很大。望文生义。B项,惨绝人寰:人世上还没有过的悲惨,形容悲惨到极点。语义过重。C项,振聋发聩:发出很大的声响,使耳聋的人也能听见,比喻用语言文字唤醒糊涂的人。望文生义,此处应用“震耳欲聋”。D项,一以贯之:泛指用一种思想理论贯穿于始终。使用正确。

4.下面句子没有语病的一项是( )

A.随着央视《中国成语大会》的热播,引起了一股追捧传统文化的热潮。

B.到了退休年龄的他,身体和精力还很健壮。

C.我们要进一步加大对秸秆还田和综合利用,营造良好的舆论氛围,把禁烧工作落实到田间地头。

D.在12月13日首个南京大屠杀死难者国家公祭日前夕,九龙小学开展了“勿忘国耻,圆梦中华”国家公祭日主题教育系列活动。

【答案】D

【解析】A用词不当,应是“掀起了一股追捧传统文化的热潮”。B搭配不当,可以说身体健壮,不能说精力健壮;C句式杂糅。

5.下列对《国行公祭,为佑世界和平》这篇文章内容理解错误的一项是( )

A.这篇新闻评论主要述说了设立国家公祭日的初衷及历史背景。

B.文章针对国家公祭日有感而发,论述的过程中饱含着爱国情感。

C.文章列举了全世界的正义之士以不同方式纪念死难者的事例,强调了“历史,不可能被忘却”。

D.文章写南京的变化,突出和平的珍贵,表达了中华民族对和平的热爱和追求。

【答案】A

【解析】A项中“主要述说了设立国家公祭日的 ( http: / / www.21cnjy.com )初衷及历史背景”理解有误,这篇新闻评论阐明了国家公祭的必要性和意义,同时也表达了中国有能力,有力量捍卫世界和平的坚定信念。故选A。

6.结合语境,填入下面横线上的句子排列顺序恰当的一项是( )

当然,国家公祭鼎并非是对文物楚大鼎的简单仿制,更多的是“借其神韵”。

①国家公祭鼎正面则铸有160字的铭文,用魏碑简体字。

②“国家公祭鼎”高165厘米,鼎上外口径126.6厘米,铜质的鼎身和铜质的底座重2014公斤,石质的底座重1213公斤,象征 2014年12月13日。

③描述了南京大屠杀给中华民族造成的巨大灾难,表达了对遇难同胞痛悼、祭奠之意。

④楚大鼎是同时期出土的圆鼎中最大的,通高113厘米,口径87厘米,重达400公斤。

⑤此外,楚大鼎上共有16字铭文。

A. ②①④⑤③ B. ④②⑤①③ C. ④②③①⑤ D. ②①③⑤④

【答案】 B

【解析】结合这几句话的内容,第一句应该是先总说楚大鼎的情况,应为④;接着描述“国家公祭鼎”的情况,为②句;依次按照顺序选择即可。 故答案为: B。

【点评】:找出文段叙述的中心,确定首句;然后利用上下句之间的对应关系,借助一些关联词语,譬如“而”“也”等即可轻松作出正确排序。

7.2021年12月13日是我国第8个南京大屠杀死难者国家公祭日。学校举办了“勿忘国耻,振兴中华”主题活动,同学们纷纷发表自己的看法。下列发言中,表述不恰当的一项是 ( )

A.学生甲:忘记历史就意味着背叛,前事不忘,后事之师,我们难道不该牢记历史吗

B.学生乙:我非常赞同设立国家公祭日,种瓜得瓜,种豆得豆,我们不能忘记历史。

C.学生丙:要避免历史悲剧重演,还要百尺竿头,更进一步,继续增强国家实力。

D.学生丁:我们应该珍惜和平,走和平发展道路,行百里者半九十,我们丝毫不能懈怠!

【答案】B

【解析】B项,“种瓜得瓜,种豆得豆”比喻做了什么样的事,就会得到什么样的结果。用在句中不合语境。

8.文学常识填空。

(1)新闻评论是就有价值的________和________发表意见以指导实践的一种文体,是现代新闻传播工具经常采用的社论、评论员文章、短评、编者按、专栏评论和评述等的总称,属于________的范畴。新闻评论一般具有________、针对性、准确性、说理性和思想性的特点。

(2)《国行公祭,为佑世界和平》是一篇________(新闻体裁),作者分析第四个南京大屠杀死难者国家公祭日的意义,列举世界各地对这段历史的记忆,痛斥了________,表达了________的强烈愿望。

【答案】(1)新闻事实;社会现象;论说文;时效性

【解析】:新闻评论是社会各界对新近发生的新闻事实和社会现象所发表的言论的总称。新闻和评论,构成报纸的两大文体。新闻评论是一种写作形式,一种传播力量,一种社会存在,以传播意见性信息为主要目的和方式。 特点:一、与其他评论一样,有论点,论据,论证三要素组成,具有政策性,时效性、针对性和准确性;二、在有限的篇幅中,主要靠独特的见解吸引读者;三、立意新颖,论述精当,文采斐然;四、主要面向广大群众。

【点评】:本题考查对文学常识的识记。新闻评论是新闻媒体对当前重大的新闻事件或重要的社会问题发议论、讲道理、明是非的一种议论文体,它是新闻媒体发挥正确的舆论导向作用的重要社会公器。而新闻评论的“立意”,正是作者对所评述的事物或问题,提出自己的看法,发表自己的见解,也就是确立评论文章的基本观点与主要思想内容。注意理解。

【答案】(2) 新闻评论;日本右翼分子篡改历史的阴谋;中国人民铭记历史,捍卫和平

【解析】:根据对这篇文章有关文学常识的积累答题即可,注意不要写错别字。

【点评】:此题考查对文学常识掌握的能力。考查时一般会涉及古今中外的名家名篇的基本知识。解答这类题目,要求学生熟记学过的名家名篇及基本的介绍。

二、课内阅读,阅读下面的文章,完成后面的题目。

国行公祭,为佑世界和平

①“国行公祭,法立典章。铸兹宝鼎,祀我国殇。 ( http: / / www.21cnjy.com )”侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆集会广场上,国家公祭鼎铭文向世人讲述南京大屠杀史实,讲述设立国家公祭日的初衷。80年前的12月13日,侵华日军野蛮侵入南京,随后制造了惨绝人寰的南京大屠杀惨案,30万中国同胞惨遭杀戮。南京的历史,人类的记忆。今天,第四个南京大屠杀死难者国家公祭日,中国再次以隆重的公祭仪式悼念死难同胞。中国人民永远牢记南京大屠杀历史,与全世界爱好和平与正义的人们共同维护和平。

②《别让南京消失在人们的记忆中》,这是美国 ( http: / / www.21cnjy.com )《波士顿环球邮报》近日发表的有关南京大屠杀长篇文章的标题。南京大屠杀发生80周年,全世界的正义之士仍在以不同方式纪念死难者。加拿大安大略省议会10月通过有关“设立南京大屠杀纪念日”的动议;美国圣地亚哥市的图书馆举办活动,为民众讲述南京大屠杀史实;加利福尼亚州街头不久前落成的美国医生罗伯特·威尔逊的纪念碑前摆满鲜花——东京审判时,他是南京大屠杀的第一位证人;在日本,由高中和大学老师组成的研究会建议将“南京大屠杀”等词语列入教科书……历史,不可能被忘却!

③但人们也看到,在日本, ( http: / / www.21cnjy.com )右翼分子否认历史的态度仍然顽固。在连锁酒店大肆摆放美化侵略战争的书籍,大规模篡改历史教材,阻止有良知的日本国民追寻事实真相;在美国旧金山市议会今年9月一致通过设立“慰安妇日”的议案后,日本右翼的大阪市市长却表示,要解除大阪市与旧金山市的姐妹城市关系……在南京大屠杀幸存者已不足100位的今天,日本右翼还在不断寻找各种借口对当年的军国主义罪行百般抵赖,扭曲历史,美化战争,颠倒黑白,并企图通过修宪复活军国主义。那些人以丑态百出的表演,妄图辱没真相和良知。

④历史不会因时代变迁而改变,事实也不 ( http: / / www.21cnjy.com )会因巧舌抵赖而消失。日本右翼越顽固,越会引起爱好和平的人们高度警惕。今年11月,日内瓦裁军会议取消了日本和平演讲的资格;联合国人权理事会提出218项建议,狠批日本在历史问题上的态度,要求日本“正视历史,应努力向后代讲述真实的历史”。南京大屠杀,早已是所有正义力量的集体记忆,唯有日本右翼分子仍在梦中呓语。国家公祭日之长鸣警钟振聋发聩,那些装睡梦游的罪恶灵魂无处遁形。

⑤80年,沧海桑田。1937年12月 18日 ( http: / / www.21cnjy.com ),《纽约时报》在一则报道中写道:“大规模抢劫、侵犯妇女,杀害平民……日军将南京变成了一座恐怖之城。”今年9月,国际和平城市协会宣布,南京成为国际和平城市。国际和平城市协会项目执行会长弗雷德·寇兹指出,南京这座城市是第二次世界大战中饱受战火摧残的一个典型,如今成为国际和平城市后,方便全世界过的人们更多地了解中华民族热爱、追求和平的悠久历史。

⑥从“恐怖之城”到“和平之城” ( http: / / www.21cnjy.com ),南京的命运变迁足证和平是何等珍贵。中国早已成为具有保卫人民和平生活坚强能力的伟大国家,矢志捍卫世界和平。铭记历史、缅怀先烈、珍爱和平、开创未来,中国一以贯之的和平誓言,彰显坚定的信念、磅礴的力量。

9.填空。

第一段在达方式上有________和________相结合,同时有记叙顺序的________。开篇引用铭文在结构上________,便于引出下文;内容上,一方面点明________,增强现场感,另一方面,增添________。

10. 梳理课文结构,完成下面表格

国行公祭,为佑世界和平 阐明国家公祭的目的 提醒人们① ,维护和平 铭 捍记 卫历 和史 平

国行公祭,警钟长鸣 全世界的正义之士以不同方式② ,历史不可能被忘却

日本右翼分子③ ,妄图复活军国主义

日本右翼引起④ 的人们高度警惕,扭曲历史不得人心

南京由恐怖之城变成和平之城

表明中国立场 矢志捍卫⑤

11.第二段中“历史,不可能被忘却!”一句中的逗号可否删去?为什么?这一段主要运用了什么论证方法?有什么好处?

12.第⑤自然段中引用《纽约时报》在南京大屠杀期间的一则报道,有什么作用?

13.本文的中心论点是什么?作者是如何提出中心论点的?

14.南京“从‘恐怖之城’到‘和平之城’”说明了什么?

15.下列对文章内容理解错误的一项是 ( )

A.这篇新闻评论主要述说了设立国家公祭日的初衷及历史背景。

B.文章针对国家公祭日有感而发,论述的过程中饱含着爱国情感。

C.文章列举了全世界的正义之士以不同方式纪念死难者的事例,强调了“历史,不可能被忘却”。

D.文章写南京的变化,突出和平的珍贵,表达了中华民族对和平的热爱和追求。

【答案】 9.议论;记叙;插叙;开篇点题;文章的内容;表现力

10.①牢记历史 ②纪念死难者者 ③否认历史 ④爱好和平 ⑤世界和平

11.不能;表达强调,突出不能忘记的对象“历史”;此段写全世界的正义之士和日本右翼分子对南京大屠杀的不同态度,形成对比,所以运用的是对比论证;通过对比,鲜明的表现作者的情感,对日本右翼分子否认历史的顽固态度的批判。

12.①承接上文,用事实表明日寇在南京犯下的滔天罪行绝对不会因为巧舌抵赖而消失;②为下文“恐怖之城”的说法作铺垫。

13.中国人民永远牢记历史, 与全世界爱好和平与正义的人们共同维护和平 。

14. ①证名和平的珍贵;② 铭记历史、缅怀先烈、珍爱和平、开创未来 ;③方便全世界的人们更多了解 中国一以贯之的和平誓言,彰显坚定的信念、磅礴的力量

15.A

【解析】:

9. 本题考查考生对文段内容的理解能力。解答此题要求考生注意平时对知识的理解和掌握,要结合对文段的阅读理解,结合题干的提示进行分析理解。①议论②记叙③插叙,④开篇点题。⑤文章的内容。⑥表现力。

10. 本题考查考生对文段语句的理解能力。要求考生熟读语句所在的段落,结合语句的意思提取信息,归纳概括。①牢记历史 ②纪念死难者者 ③否认历史 ④爱好和平 ⑤世界和平。

11. 本题考查考生对重点语句及论证方法的理解能力。要求考生仔细阅读语句,理解语句的意思,注意语句所表达的内容,掌握常见的论证方法,结合文段的内容进行理解。第一问,此句是表达强调,突出不能忘记的对象“历史”,此段写全世界的正义之士和日本右翼分子对南京大屠杀的不同态度,形成对比,所以运用的是对比论证,通过对比,鲜明的表现作者的情感,对日本右翼分子否认历史的顽固态度的批判。

12.本题考查句段作用。联系第④段“但人们也看到,在日本,右翼分子否认历史的态度仍然顽固”“在南京大屠杀幸存者已不足100位的今天,日本右翼还在不断寻找各种借口对当年的军国主义罪行百般抵赖,扭曲历史,美化战争,颠倒黑白,并企图通过修宪复活军国主义。那些人以丑态百出的表演,妄图辱没真相和良知”可知,第⑤自然段中引用《纽约时报》在南京大屠杀期间的一则报道承接上文,意在说明当年的军国主义所犯的罪行不会因抵赖而消失、忘记;第⑤段“大规模抢劫、侵犯妇女,杀害平民……日军将南京变成了一座恐怖之城”点明在南京大屠杀时南京成为“恐怖之城”;联系第⑤段“今年9月,国际和平城市协会宣布,南京成为国际和平城市。国际和平城市协会项目执行会长弗雷德·寇兹指出,南京这座城市是第二次世界大战中饱受战火摧残的一个典型,如今成为国际和平城市后,方便全世界过的人们更多地了解中华民族热爱、追求和平的悠久历史”可知,为引出下文南京由“恐怖之城”到“和平之城”的转变做铺垫,意味深长。

13.本题考查读文章中心论点的理解,中心论点常在文章的标题、第一段或结尾,阅读文章,作者在文章开头引用宝鼎铭文,插入南京大屠杀惨案,引出我国举行公祭的目的,从而表明作者的观点:中国人民永远牢记历史, 与全世界爱好和平与正义的人们共同维护和平 。

14.本题考查对重点语句的理解。要求考生熟读语句所在的段落,结合语句的意思提取信息,归纳概括,此句说明了①证名和平的珍贵;② 铭记历史、缅怀先烈、珍爱和平、开创未来 ;③方便全世界的人们更多了解 中国一以贯之的和平誓言,彰显坚定的信念、磅礴的力量

15. 本题考查考生对文章内容的理解和辨析的能力。要求考生整体感知文章,理解文章的内容,对选项进行逐项进行审读,仔细辨析。A、本文主要讲述了全世界的正义之士以不同的方式纪念死难者和日本右翼分子对历史的否认。

三、课外阅读,阅读下面的文章,完成后面的题目。

南京大屠杀死难者遗属举行“清明祭”

新华社南京4月4日电(记者 蒋芳)“亲爱的父亲,我们兄弟俩来看您啦!您安息吧!”83岁的马庭禄、81岁的马庭宝在侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆的“哭墙”前一边鞠躬一边向父亲告慰。4日上午,南京大屠杀幸存者和遇难者遗属50余人在这里举行清明祭扫仪式。据统计,登记在册的幸存者仅剩100人。

小提琴演奏着悠扬的乐曲《辛德勒的名单》,琴声哀婉忧伤,静静流淌,葛道荣、濮业良、刘民生、佘子清、王秀英、常志强、阮定东、岑洪桂、马庭禄、马庭宝、陈德寿等11位幸存者陆续到达,依次在“哭墙”前焚起香烛、献上花圈,还有人制作了小小的白花,贴在亲人的名字旁……9时祭扫仪式开始,人们在低沉的音乐声中向遇难同胞默哀1分钟。

90岁高龄的幸存者葛道荣在儿子的搀扶下找到了“哭墙”上亲人的名字,一遍遍摩挲着,长时间凝视着,思绪仿佛又回到了那个寒冷的冬天。1937年日本人打进南京,葛道荣家中男丁几乎被杀光,年仅10岁的他逃进安全区却被日本兵用刺刀刺伤右腿。

位于纪念馆南面的遇难者名单墙俗称“哭墙”,上面镌刻着南京大屠杀遇难者名单。经历五次增刻后,目前“哭墙”上共刻有10615个遇难者姓名。截至目前,在南京侵华日军受害者援助协会登记在册在世的幸存者仅剩100人。

马庭禄和马庭宝是一对亲兄弟,对于他们来说,家一半在身边,一半就刻在了“哭墙”上。他们的父亲马玉良、姑父杨守林、舅舅温志学都在安全区被日本兵抓走,拉到下关江边用机枪屠杀后浇上汽油毁尸灭迹了。“亲人们没有留下尸骨,这里就成了我和哥哥唯一能祭祖的地方。这段历史,我会一遍遍地讲给下一代听。”

已多次参加“清明祭”的日本友人松冈环在仪式后与几位老人拥抱、告别。“我理解清明节对于中国人的意义,所以每年这个时候都会来。这些年我采访了三百多名南京大屠杀幸存者和二百多名日本老兵,把他们的证言写成文章、拍成纪录片陆续出版和上映,就是希望日本政府能端正历史观,早日作出真诚的道歉。”

清明节期间,纪念馆接待参观人数超过10万人次。不少游客涌到了“哭墙”边,自发地献上菊花寄托哀思。当日,南京商业学校学生胡敏仪把一支菊花轻轻地放到墙根下,她曾报名参加了春节慰问幸存者的活动,今天又特意赶来悼念。“这是南京的伤痛,也是民族的记忆,我们这一代不会遗忘。”

16.说说第一段写了哪些内容?

17.本文主体部分依次讲了哪些内容?

18.请分别找出能体现这则消息特点的句子。

19.标题中为什么不把参与“清明祭”的其他人员都写进去?

【答案】16.清明祭扫代表、形式、参与祭扫及幸存的人数。

17.祭扫过程,回顾历史,日本友人祭扫,祭扫意义。

18.本则消息大量使用数字来体现新闻语言的特点。例如,“9时祭扫仪式开始”表现了及时性,“‘哭墙’上共刻有10615个遇难者姓名”表现了准确性和真实性。

19.因为“遗属”是参与祭扫的主要人员,只写“遗属”,不写其他参与人员,是为了让新闻标题更简洁,更能突出主体。

【解析】

16.此题考查学生对新闻重点段落的理解分析能力。该题是中考中的常见题型,要求在阅读语言材料的基础上,能将主要信息提取出来进行概括表达。“南京大屠杀遇难同胞纪念馆”指明了“清明祭”的地点;“南京大屠杀幸存者和遇难者遗属50余人”交代了参加“清明祭”的代表以及人数;“清明祭扫”是具体的形式;“据统计,登记在册的幸存者仅剩100人”交代了幸存者的人数。

17.这道题目考查的是概括新闻主要内容。“焚起香烛、献上花圈,还有人制作了小小的白花,贴在亲人的名字旁”“人们在低沉的音乐声中向遇难同胞默哀1分钟”交代了祭扫的过程;第三自然段和第五自然段回顾了历史;“日本友人松冈环在仪式后与几位老人拥抱、告别”写日本友人参加祭扫;最后一个自然段指出了祭扫的意义。

18.此题考查学生对新闻特点的把握。“据统计,登记在册的幸存者仅剩100人”“共刻有10615个遇难者姓名”用具体的数字体现了新闻的真实性和准确性的特点;“9时祭扫仪式开始”点明了清明祭扫的具体时间,体现了新闻报道及时的特点。

19.此题考查的是新闻标题的特点。“死难者遗属”是参加“清明祭”的主体,也是重要人员;如果把其他人员也写进去,就不能体现新闻的核心内容,标题也就不够简洁。

【点评】

16.本题是中考中的常见题型,要求在阅读语言材料的基础上,能将主要信息提取出来进行概括表达。

17.解答此题关键要整体感知文章内容,理清文章思路,用简洁的语言概括出切题的答案。

18.解答本题需清除新闻的特点包括真实性、时效性、准确性,其中最重要的是真实性。

19.新闻标题,是在新闻正文内容前面,对新闻内容加以概括或评价的简短文字,能够吸引读者注意。

四、素养提升

20.2021年12月13日是我国第八个国家公祭日,学校要开展“铭记历史,面向未来”纪念活动,请你参与并完成任务。

(1).小明同学搜集到了以下材料,请你提取并整合两则材料的主要信息,写出设立国家公祭日的意义。

材料一:在第八个国家公祭日来临之际,各地举办各种活动悼念南京大屠杀死难者和所有在日本帝国主义侵华战争期间惨遭日本侵略者杀戮的死难者。上午10时,警报声拉响,南京某小学举行悼念仪式,孩子们高举写有“勿忘国耻”的标识牌,为死难者默哀,提醒自己牢记历史、勿忘国耻。中国未来的高度必将由今天这些孩子们创造,这些孩子未必完全明白“勿忘国耻”背后沉重的历史内涵,未必完全理解默哀的意义和公祭的分量,未必深刻了解那段被侵略历史的残酷和悲壮,但以国民的身份参与国家公祭的经历,将深深地刻在他们心中,让他们铭记一生,并用这种强大的集中记忆去反抗健忘和拒绝遗忘。

材料二:2021年12月13日,中共中央、国务院在纪念馆隆重举行2021年南京大屠杀死难者国家公祭仪式。举行国家公祭仪式,不是延续仇恨,而是呵护和平;不是沉陷在苦痛历史中,而是激发爱国情怀,凝聚向未来奋进的力量。

【答案】①缅怀南京大屠杀死难者和所有在日本帝国主义侵华战争期间惨遭日本侵略者杀戮的死难者;②让国民特别是青少年通过参加国家公祭日活动铭记历史,勿忘国耻;③表达中国人民珍爱和平、开创未来的崇高愿望。

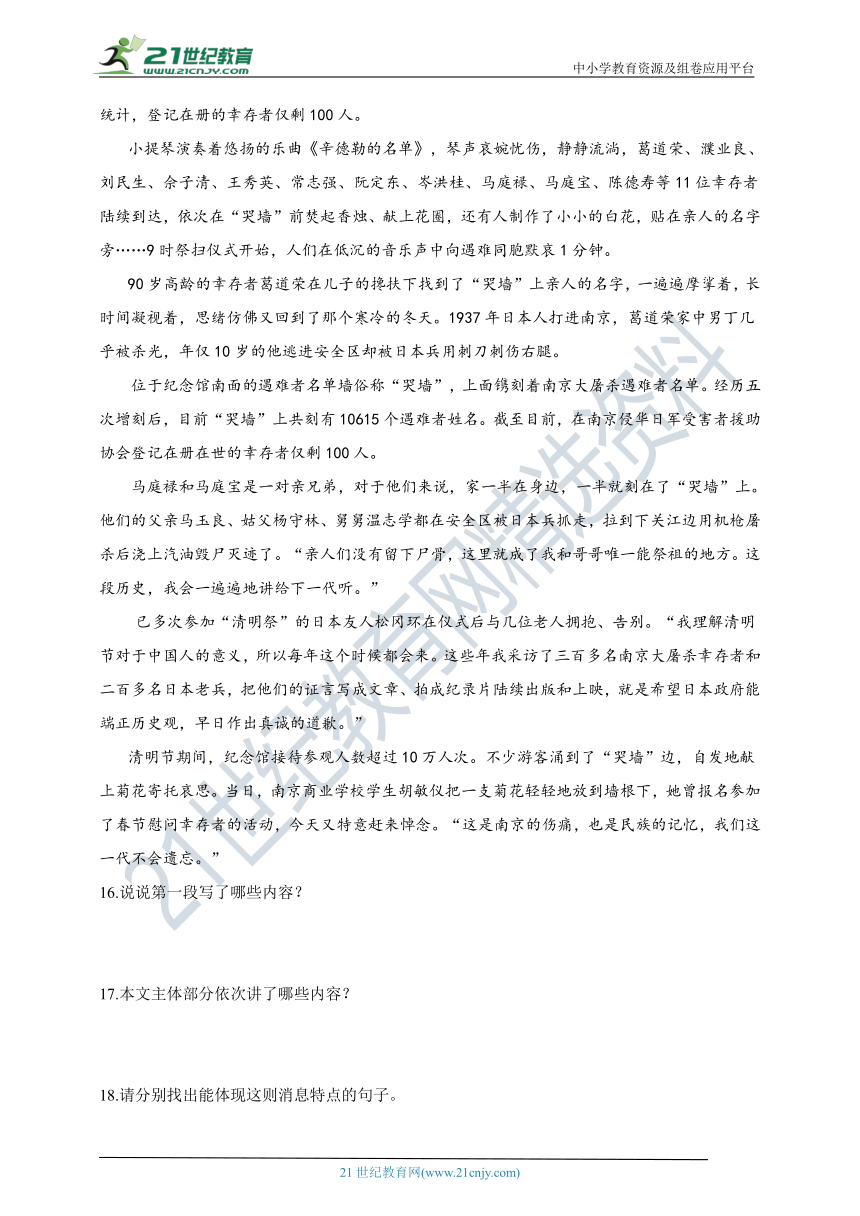

(2). 下图是央视新闻公众号在国家公祭日来临之际发布的《84年,从未忘记》一文中出现的海报。如果你是班会发言嘉宾,请向大家介绍这幅海报的内容及寓意。(介绍时注意要素齐全,顺序合理,语言简明得体,120字左右)

【答案】 示例:这幅海报主体的“南京”二字,黑色粗体,给人以庄严肃穆之感。南京的“南”内部变形为一个钟表,时间停留在10:00,10:00是警报拉响的时间,寓意要铭记历史,警钟长鸣。“京”字中间是“300000”的数字,寓意三十万南京大屠杀遇难同胞。海报最下方是“此刻,向30余万遇难同胞致哀”和“12—13”字样,显示了海报的主题和公祭日的时间。

五、写作训练

21.本文针对2017年12月13日举行第四个南京大屠杀死难者国家公祭日活动这一重大事件,联系相关历史背景和现实,发表评论,牢记南京大屠杀历史,与全世界爱好和平与正义的人们共同维护和平。请你针对社会或学校发生的热点事件,发表自己的评论。

【范文】岁月变迁,沧海桑田,转眼间又是一个浓情的九月。

如今的我们正沐浴在阳光中,走在和平时代的阶梯上,每个人的脸上都洋溢着幸福的笑颜,享受着这属于和平年代的幸福时光。但是在享受的同时我们更应该始终牢记中国解放前那段屈辱的历史,那段血与泪交加的黑暗历史。

日本军队蓄谋已久,在1931年9月18日这一天,在中国爆发了震惊中外的九一八事变。丧心病狂的日本鬼子在我们的土地上肆意的掠夺,迅速侵占了我国东北地区,接着又把目标转向华北,不断吞噬着我国的主权和领土。

我们的中华儿女再也无法眼睁睁的看着自己的祖国被人肆意掠夺,无数无辜的生命惨死。因此我们的先烈们不惜一切代价,誓死捍卫祖国,捍卫中华民族,与这帮强盗展开了殊死的斗争。1937年7月7日,卢沟桥事变,日本帝国主义开始全面侵华,中国全面抗战开始了。1937年,日军在南京进行的南京大屠杀,多达30万的中国人无辜丧失了生命,这是多么的惨绝人寰啊!历史不会忘记,我们不会忘记!

回顾这段历史,内心仍不由泛起阵阵寒意,再看到那一张张经历过血雨腥风的老照片,耳边似乎又响起了无辜的百姓凄厉的哭喊,那么无助,那么悲凉。我们永远都无法忘记清政府被迫签下的那些不平等条约,就是这些屈辱的条约,使中国步步沦陷,任人宰割。为了复兴中华,多少优秀中华儿女抛头颅、撒热血,以顽强的斗志和不怕死的决心,打倒了帝国主义。

时光匆匆,那段黑暗年代离我们已经很久远了,沐浴在金色阳光中的我们要珍惜今天所拥有的一切,记住血与泪的教训,要坚强勇敢,开拓进取,要有奋斗精神。我们的使命就是要铭记历史,不忘国耻,努力学习科学文化知识,用我们的智慧为我国社会主义现代化的建设尽自己的一份力。时代重任落在了我们的肩上,我们要用全部的忠诚和青春去书写新的历史篇章。

几十年的战争岁月,在浩瀚广阔的历史长河中显得如此渺小和微不足道。时间永远无法洗刷掉铭刻在我们灵魂中的伤痕。在此时,我们必须回顾历史、认真思考历史,以历史为鉴。我们作为复兴中华的脊梁,更应该不负自己的使命,为祖国做出贡献。

【知识点】微写作(片断写作)

【解析】【分析】本题考查考生迁移阅读能力,为开放性试题,考生要结合自己对热点事件的看法进行阐述。

【点评】考生在表达是要切合微评的特点,结合对热点事件的人生和辨析,选取好评论的角度进行阐述,注意观点要准确,语句要简洁。结构要完整。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

HYPERLINK "http://21世纪教育网(www.21cnjy.com)

" 21世纪教育网(www.21cnjy.com)

【部编版】第5课《国行公祭,为佑世界和平》同步练习(原卷版)

一、积累与运用

1.下列词语中,加点字读音正确的一项是( )

A.祭祀(shì) 国殇(shāng) 颠倒(diān) 惨绝人寰(huán)

B.杀戮(lù) 抵赖(lài) 篡改(cuàn) 威尔逊(shùn)

C.呓语(yì) 警惕(tì) 遁形(dùn) 振聋发聩(guì)

D.铭记(míng) 缅怀(miǎn) 磅礴( bó) 公祭鼎(dǐng)

2.下列词语中没有错别字的一项是( )

A.腼怀 捍卫 纪念碑 百般抵赖 记忆犹新

B.悼念 公祭 幸存者 一筹莫展 颠倒黑白

C.屠杀 磅礴 鼎铭文 忿不顾身 通宵达旦

D.彰显 国殇 水笼头 真知灼见 苍海桑田

3.下列句子中,加点的成语使用恰当的一项是 ( )

A.我们来到郊外,登上开满野花的小山坡,俯瞰山下的沧海桑田,真是心旷神怡!

B.近日,滨海市马路弯发生了一起惨绝人寰的交通事故:张某某驾驶电动三轮车闯红灯,与一辆小型轿车发生剐蹭。

C.近日,在“唱支山歌给党听,嘉陵江畔颂党恩”的嘉陵江合唱艺术节上,振聋发聩的歌声在嘉陵江畔久久回荡。

D.中国共产党人的初心和使命,就是为中国人民谋幸福,为中华民族谋复兴,这两者一脉相承、一以贯之。

4.下面句子没有语病的一项是( )

A.随着央视《中国成语大会》的热播,引起了一股追捧传统文化的热潮。

B.到了退休年龄的他,身体和精力还很健壮。

C.我们要进一步加大对秸秆还田和综合利用,营造良好的舆论氛围,把禁烧工作落实到田间地头。

D.在12月13日首个南京大屠杀死难者国家公祭日前夕,九龙小学开展了“勿忘国耻,圆梦中华”国家公祭日主题教育系列活动。

5.下列对《国行公祭,为佑世界和平》这篇文章内容理解错误的一项是( )

A.这篇新闻评论主要述说了设立国家公祭日的初衷及历史背景。

B.文章针对国家公祭日有感而发,论述的过程中饱含着爱国情感。

C.文章列举了全世界的正义之士以不同方式纪念死难者的事例,强调了“历史,不可能被忘却”。

D.文章写南京的变化,突出和平的珍贵,表达了中华民族对和平的热爱和追求。

6.结合语境,填入下面横线上的句子排列顺序恰当的一项是( )

当然,国家公祭鼎并非是对文物楚大鼎的简单仿制,更多的是“借其神韵”。

①国家公祭鼎正面则铸有160字的铭文,用魏碑简体字。

②“国家公祭鼎”高165厘米,鼎上外口径126.6厘米,铜质的鼎身和铜质的底座重2014公斤,石质的底座重1213公斤,象征 2014年12月13日。

③描述了南京大屠杀给中华民族造成的巨大灾难,表达了对遇难同胞痛悼、祭奠之意。

④楚大鼎是同时期出土的圆鼎中最大的,通高113厘米,口径87厘米,重达400公斤。

⑤此外,楚大鼎上共有16字铭文。

A. ②①④⑤③ B. ④②⑤①③ C. ④②③①⑤ D. ②①③⑤④

7.2021年12月13日是我国第8个南京大屠杀死难者国家公祭日。学校举办了“勿忘国耻,振兴中华”主题活动,同学们纷纷发表自己的看法。下列发言中,表述不恰当的一项是 ( )

A.学生甲:忘记历史就意味着背叛,前事不忘,后事之师,我们难道不该牢记历史吗

B.学生乙:我非常赞同设立国家公祭日,种瓜得瓜,种豆得豆,我们不能忘记历史。

C.学生丙:要避免历史悲剧重演,还要百尺竿头,更进一步,继续增强国家实力。

D.学生丁:我们应该珍惜和平,走和平发展道路,行百里者半九十,我们丝毫不能懈怠!

8.文学常识填空。

(1)新闻评论是就有价值的_____ ___和____ ____发表意见以指导实践的一种文体,是现代新闻传播工具经常采用的社论、评论员文章、短评、编者按、专栏评论和评述等的总称,属于________的范畴。新闻评论一般具有___ _____、针对性、准确性、说理性和思想性的特点。

(2)《国行公祭,为佑世界和平》是一篇________(新闻体裁),作者分析第四个南京大屠杀死难者国家公祭日的意义,列举世界各地对这段历史的记忆,痛斥了_____ ___,表达了____ ____的强烈愿望。

二、课内阅读,阅读下面的文章,完成后面的题目。

国行公祭,为佑世界和平

①“国行公祭,法立典章。铸兹宝鼎,祀我国殇。 ( http: / / www.21cnjy.com )”侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆集会广场上,国家公祭鼎铭文向世人讲述南京大屠杀史实,讲述设立国家公祭日的初衷。80年前的12月13日,侵华日军野蛮侵入南京,随后制造了惨绝人寰的南京大屠杀惨案,30万中国同胞惨遭杀戮。南京的历史,人类的记忆。今天,第四个南京大屠杀死难者国家公祭日,中国再次以隆重的公祭仪式悼念死难同胞。中国人民永远牢记南京大屠杀历史,与全世界爱好和平与正义的人们共同维护和平。

②《别让南京消失在人们的记忆中》,这是美国 ( http: / / www.21cnjy.com )《波士顿环球邮报》近日发表的有关南京大屠杀长篇文章的标题。南京大屠杀发生80周年,全世界的正义之士仍在以不同方式纪念死难者。加拿大安大略省议会10月通过有关“设立南京大屠杀纪念日”的动议;美国圣地亚哥市的图书馆举办活动,为民众讲述南京大屠杀史实;加利福尼亚州街头不久前落成的美国医生罗伯特·威尔逊的纪念碑前摆满鲜花——东京审判时,他是南京大屠杀的第一位证人;在日本,由高中和大学老师组成的研究会建议将“南京大屠杀”等词语列入教科书……历史,不可能被忘却!

③但人们也看到,在日本, ( http: / / www.21cnjy.com )右翼分子否认历史的态度仍然顽固。在连锁酒店大肆摆放美化侵略战争的书籍,大规模篡改历史教材,阻止有良知的日本国民追寻事实真相;在美国旧金山市议会今年9月一致通过设立“慰安妇日”的议案后,日本右翼的大阪市市长却表示,要解除大阪市与旧金山市的姐妹城市关系……在南京大屠杀幸存者已不足100位的今天,日本右翼还在不断寻找各种借口对当年的军国主义罪行百般抵赖,扭曲历史,美化战争,颠倒黑白,并企图通过修宪复活军国主义。那些人以丑态百出的表演,妄图辱没真相和良知。

④历史不会因时代变迁而改变,事实也不 ( http: / / www.21cnjy.com )会因巧舌抵赖而消失。日本右翼越顽固,越会引起爱好和平的人们高度警惕。今年11月,日内瓦裁军会议取消了日本和平演讲的资格;联合国人权理事会提出218项建议,狠批日本在历史问题上的态度,要求日本“正视历史,应努力向后代讲述真实的历史”。南京大屠杀,早已是所有正义力量的集体记忆,唯有日本右翼分子仍在梦中呓语。国家公祭日之长鸣警钟振聋发聩,那些装睡梦游的罪恶灵魂无处遁形。

⑤80年,沧海桑田。1937年12月 18日 ( http: / / www.21cnjy.com ),《纽约时报》在一则报道中写道:“大规模抢劫、侵犯妇女,杀害平民……日军将南京变成了一座恐怖之城。”今年9月,国际和平城市协会宣布,南京成为国际和平城市。国际和平城市协会项目执行会长弗雷德·寇兹指出,南京这座城市是第二次世界大战中饱受战火摧残的一个典型,如今成为国际和平城市后,方便全世界过的人们更多地了解中华民族热爱、追求和平的悠久历史。

⑥从“恐怖之城”到“和平之城” ( http: / / www.21cnjy.com ),南京的命运变迁足证和平是何等珍贵。中国早已成为具有保卫人民和平生活坚强能力的伟大国家,矢志捍卫世界和平。铭记历史、缅怀先烈、珍爱和平、开创未来,中国一以贯之的和平誓言,彰显坚定的信念、磅礴的力量。

9.填空。

第一段在达方式上有________和________相结合,同时有记叙顺序的________。开篇引用铭文在结构上________,便于引出下文;内容上,一方面点明________,增强现场感,另一方面,增添________。

10. 梳理课文结构,完成下面表格

国行公祭,为佑世界和平 阐明国家公祭的目的 提醒人们① ,维护和平 铭 捍记 卫历 和史 平

国行公祭,警钟长鸣 全世界的正义之士以不同方式② ,历史不可能被忘却

日本右翼分子③ ,妄图复活军国主义

日本右翼引起④ 的人们高度警惕,扭曲历史不得人心

南京由恐怖之城变成和平之城

表明中国立场 矢志捍卫⑤

11.第二段中“历史,不可能被忘却!”一句中的逗号可否删去?为什么?这一段主要运用了什么论证方法?有什么好处?

12.第⑤自然段中引用《纽约时报》在南京大屠杀期间的一则报道,有什么作用?

13.本文的中心论点是什么?作者是如何提出中心论点的?

14.南京“从‘恐怖之城’到‘和平之城’”说明了什么?

15.下列对文章内容理解错误的一项是 ( )

A.这篇新闻评论主要述说了设立国家公祭日的初衷及历史背景。

B.文章针对国家公祭日有感而发,论述的过程中饱含着爱国情感。

C.文章列举了全世界的正义之士以不同方式纪念死难者的事例,强调了“历史,不可能被忘却”。

D.文章写南京的变化,突出和平的珍贵,表达了中华民族对和平的热爱和追求。

三、课外阅读,阅读下面的文章,完成后面的题目。

南京大屠杀死难者遗属举行“清明祭”

新华社南京4月4日电(记者 蒋芳)“亲爱的父亲,我们兄弟俩来看您啦!您安息吧!”83岁的马庭禄、81岁的马庭宝在侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆的“哭墙”前一边鞠躬一边向父亲告慰。4日上午,南京大屠杀幸存者和遇难者遗属50余人在这里举行清明祭扫仪式。据统计,登记在册的幸存者仅剩100人。

小提琴演奏着悠扬的乐曲《辛德勒的名单》,琴声哀婉忧伤,静静流淌,葛道荣、濮业良、刘民生、佘子清、王秀英、常志强、阮定东、岑洪桂、马庭禄、马庭宝、陈德寿等11位幸存者陆续到达,依次在“哭墙”前焚起香烛、献上花圈,还有人制作了小小的白花,贴在亲人的名字旁……9时祭扫仪式开始,人们在低沉的音乐声中向遇难同胞默哀1分钟。

90岁高龄的幸存者葛道荣在儿子的搀扶下找到了“哭墙”上亲人的名字,一遍遍摩挲着,长时间凝视着,思绪仿佛又回到了那个寒冷的冬天。1937年日本人打进南京,葛道荣家中男丁几乎被杀光,年仅10岁的他逃进安全区却被日本兵用刺刀刺伤右腿。

位于纪念馆南面的遇难者名单墙俗称“哭墙”,上面镌刻着南京大屠杀遇难者名单。经历五次增刻后,目前“哭墙”上共刻有10615个遇难者姓名。截至目前,在南京侵华日军受害者援助协会登记在册在世的幸存者仅剩100人。

马庭禄和马庭宝是一对亲兄弟,对于他们来说,家一半在身边,一半就刻在了“哭墙”上。他们的父亲马玉良、姑父杨守林、舅舅温志学都在安全区被日本兵抓走,拉到下关江边用机枪屠杀后浇上汽油毁尸灭迹了。“亲人们没有留下尸骨,这里就成了我和哥哥唯一能祭祖的地方。这段历史,我会一遍遍地讲给下一代听。”

已多次参加“清明祭”的日本友人松冈环在仪式后与几位老人拥抱、告别。“我理解清明节对于中国人的意义,所以每年这个时候都会来。这些年我采访了三百多名南京大屠杀幸存者和二百多名日本老兵,把他们的证言写成文章、拍成纪录片陆续出版和上映,就是希望日本政府能端正历史观,早日作出真诚的道歉。”

清明节期间,纪念馆接待参观人数超过10万人次。不少游客涌到了“哭墙”边,自发地献上菊花寄托哀思。当日,南京商业学校学生胡敏仪把一支菊花轻轻地放到墙根下,她曾报名参加了春节慰问幸存者的活动,今天又特意赶来悼念。“这是南京的伤痛,也是民族的记忆,我们这一代不会遗忘。”

16.说说第一段写了哪些内容?

17.本文主体部分依次讲了哪些内容?

18.请分别找出能体现这则消息特点的句子。

19.标题中为什么不把参与“清明祭”的其他人员都写进去?

四、素养提升

20.2021年12月13日是我国第八个国家公祭日,学校要开展“铭记历史,面向未来”纪念活动,请你参与并完成任务。

(1).小明同学搜集到了以下材料,请你提取并整合两则材料的主要信息,写出设立国家公祭日的意义。

材料一:在第八个国家公祭日来临之际,各地举办各种活动悼念南京大屠杀死难者和所有在日本帝国主义侵华战争期间惨遭日本侵略者杀戮的死难者。上午10时,警报声拉响,南京某小学举行悼念仪式,孩子们高举写有“勿忘国耻”的标识牌,为死难者默哀,提醒自己牢记历史、勿忘国耻。中国未来的高度必将由今天这些孩子们创造,这些孩子未必完全明白“勿忘国耻”背后沉重的历史内涵,未必完全理解默哀的意义和公祭的分量,未必深刻了解那段被侵略历史的残酷和悲壮,但以国民的身份参与国家公祭的经历,将深深地刻在他们心中,让他们铭记一生,并用这种强大的集中记忆去反抗健忘和拒绝遗忘。

材料二:2021年12月13日,中共中央、国务院在纪念馆隆重举行2021年南京大屠杀死难者国家公祭仪式。举行国家公祭仪式,不是延续仇恨,而是呵护和平;不是沉陷在苦痛历史中,而是激发爱国情怀,凝聚向未来奋进的力量。

(2). 下图是央视新闻公众号在国家公祭日来临之际发布的《84年,从未忘记》一文中出现的海报。如果你是班会发言嘉宾,请向大家介绍这幅海报的内容及寓意。(介绍时注意要素齐全,顺序合理,语言简明得体,120字左右)

五、写作训练

21.本文针对2017年12月13日举行第四个南京大屠杀死难者国家公祭日活动这一重大事件,联系相关历史背景和现实,发表评论,牢记南京大屠杀历史,与全世界爱好和平与正义的人们共同维护和平。请你针对社会或学校发生的热点事件,发表自己的评论。

【部编版】第5课《国行公祭,为佑世界和平》同步练习(解析版)

一、积累与运用

1.下列词语中,加点字读音正确的一项是( )

A.祭祀(shì) 国殇(shāng) 颠倒(diān) 惨绝人寰(huán)

B.杀戮(lù) 抵赖(lài) 篡改(cuàn) 威尔逊(shùn)

C.呓语(yì) 警惕(tì) 遁形(dùn) 振聋发聩(guì)

D.铭记(míng) 缅怀(miǎn) 磅礴( bó) 公祭鼎(dǐng)

【答案】D

【解析】【分析】本题考查汉字字音的辨析,解答此题关键在于平时对汉字的识记和积累。A、 sì 祀:B、逊: xùn C、聩: kuì

2.下列词语中没有错别字的一项是( )

A.腼怀 捍卫 纪念碑 百般抵赖 记忆犹新

B.悼念 公祭 幸存者 一筹莫展 颠倒黑白

C.屠杀 磅礴 鼎铭文 忿不顾身 通宵达旦

D.彰显 国殇 水笼头 真知灼见 苍海桑田

【答案】B

【解析】A.腼—缅;C.忿—奋;D.笼—龙,苍—沧

3.下列句子中,加点的成语使用恰当的一项是 ( )

A.我们来到郊外,登上开满野花的小山坡,俯瞰山下的沧海桑田,真是心旷神怡!

B.近日,滨海市马路弯发生了一起惨绝人寰的交通事故:张某某驾驶电动三轮车闯红灯,与一辆小型轿车发生剐蹭。

C.近日,在“唱支山歌给党听,嘉陵江畔颂党恩”的嘉陵江合唱艺术节上,振聋发聩的歌声在嘉陵江畔久久回荡。

D.中国共产党人的初心和使命,就是为中国人民谋幸福,为中华民族谋复兴,这两者一脉相承、一以贯之。

【答案】D

【解析】A项,沧海桑田:大海变成农田,农田变成大海,形容世事变化很大。望文生义。B项,惨绝人寰:人世上还没有过的悲惨,形容悲惨到极点。语义过重。C项,振聋发聩:发出很大的声响,使耳聋的人也能听见,比喻用语言文字唤醒糊涂的人。望文生义,此处应用“震耳欲聋”。D项,一以贯之:泛指用一种思想理论贯穿于始终。使用正确。

4.下面句子没有语病的一项是( )

A.随着央视《中国成语大会》的热播,引起了一股追捧传统文化的热潮。

B.到了退休年龄的他,身体和精力还很健壮。

C.我们要进一步加大对秸秆还田和综合利用,营造良好的舆论氛围,把禁烧工作落实到田间地头。

D.在12月13日首个南京大屠杀死难者国家公祭日前夕,九龙小学开展了“勿忘国耻,圆梦中华”国家公祭日主题教育系列活动。

【答案】D

【解析】A用词不当,应是“掀起了一股追捧传统文化的热潮”。B搭配不当,可以说身体健壮,不能说精力健壮;C句式杂糅。

5.下列对《国行公祭,为佑世界和平》这篇文章内容理解错误的一项是( )

A.这篇新闻评论主要述说了设立国家公祭日的初衷及历史背景。

B.文章针对国家公祭日有感而发,论述的过程中饱含着爱国情感。

C.文章列举了全世界的正义之士以不同方式纪念死难者的事例,强调了“历史,不可能被忘却”。

D.文章写南京的变化,突出和平的珍贵,表达了中华民族对和平的热爱和追求。

【答案】A

【解析】A项中“主要述说了设立国家公祭日的 ( http: / / www.21cnjy.com )初衷及历史背景”理解有误,这篇新闻评论阐明了国家公祭的必要性和意义,同时也表达了中国有能力,有力量捍卫世界和平的坚定信念。故选A。

6.结合语境,填入下面横线上的句子排列顺序恰当的一项是( )

当然,国家公祭鼎并非是对文物楚大鼎的简单仿制,更多的是“借其神韵”。

①国家公祭鼎正面则铸有160字的铭文,用魏碑简体字。

②“国家公祭鼎”高165厘米,鼎上外口径126.6厘米,铜质的鼎身和铜质的底座重2014公斤,石质的底座重1213公斤,象征 2014年12月13日。

③描述了南京大屠杀给中华民族造成的巨大灾难,表达了对遇难同胞痛悼、祭奠之意。

④楚大鼎是同时期出土的圆鼎中最大的,通高113厘米,口径87厘米,重达400公斤。

⑤此外,楚大鼎上共有16字铭文。

A. ②①④⑤③ B. ④②⑤①③ C. ④②③①⑤ D. ②①③⑤④

【答案】 B

【解析】结合这几句话的内容,第一句应该是先总说楚大鼎的情况,应为④;接着描述“国家公祭鼎”的情况,为②句;依次按照顺序选择即可。 故答案为: B。

【点评】:找出文段叙述的中心,确定首句;然后利用上下句之间的对应关系,借助一些关联词语,譬如“而”“也”等即可轻松作出正确排序。

7.2021年12月13日是我国第8个南京大屠杀死难者国家公祭日。学校举办了“勿忘国耻,振兴中华”主题活动,同学们纷纷发表自己的看法。下列发言中,表述不恰当的一项是 ( )

A.学生甲:忘记历史就意味着背叛,前事不忘,后事之师,我们难道不该牢记历史吗

B.学生乙:我非常赞同设立国家公祭日,种瓜得瓜,种豆得豆,我们不能忘记历史。

C.学生丙:要避免历史悲剧重演,还要百尺竿头,更进一步,继续增强国家实力。

D.学生丁:我们应该珍惜和平,走和平发展道路,行百里者半九十,我们丝毫不能懈怠!

【答案】B

【解析】B项,“种瓜得瓜,种豆得豆”比喻做了什么样的事,就会得到什么样的结果。用在句中不合语境。

8.文学常识填空。

(1)新闻评论是就有价值的________和________发表意见以指导实践的一种文体,是现代新闻传播工具经常采用的社论、评论员文章、短评、编者按、专栏评论和评述等的总称,属于________的范畴。新闻评论一般具有________、针对性、准确性、说理性和思想性的特点。

(2)《国行公祭,为佑世界和平》是一篇________(新闻体裁),作者分析第四个南京大屠杀死难者国家公祭日的意义,列举世界各地对这段历史的记忆,痛斥了________,表达了________的强烈愿望。

【答案】(1)新闻事实;社会现象;论说文;时效性

【解析】:新闻评论是社会各界对新近发生的新闻事实和社会现象所发表的言论的总称。新闻和评论,构成报纸的两大文体。新闻评论是一种写作形式,一种传播力量,一种社会存在,以传播意见性信息为主要目的和方式。 特点:一、与其他评论一样,有论点,论据,论证三要素组成,具有政策性,时效性、针对性和准确性;二、在有限的篇幅中,主要靠独特的见解吸引读者;三、立意新颖,论述精当,文采斐然;四、主要面向广大群众。

【点评】:本题考查对文学常识的识记。新闻评论是新闻媒体对当前重大的新闻事件或重要的社会问题发议论、讲道理、明是非的一种议论文体,它是新闻媒体发挥正确的舆论导向作用的重要社会公器。而新闻评论的“立意”,正是作者对所评述的事物或问题,提出自己的看法,发表自己的见解,也就是确立评论文章的基本观点与主要思想内容。注意理解。

【答案】(2) 新闻评论;日本右翼分子篡改历史的阴谋;中国人民铭记历史,捍卫和平

【解析】:根据对这篇文章有关文学常识的积累答题即可,注意不要写错别字。

【点评】:此题考查对文学常识掌握的能力。考查时一般会涉及古今中外的名家名篇的基本知识。解答这类题目,要求学生熟记学过的名家名篇及基本的介绍。

二、课内阅读,阅读下面的文章,完成后面的题目。

国行公祭,为佑世界和平

①“国行公祭,法立典章。铸兹宝鼎,祀我国殇。 ( http: / / www.21cnjy.com )”侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆集会广场上,国家公祭鼎铭文向世人讲述南京大屠杀史实,讲述设立国家公祭日的初衷。80年前的12月13日,侵华日军野蛮侵入南京,随后制造了惨绝人寰的南京大屠杀惨案,30万中国同胞惨遭杀戮。南京的历史,人类的记忆。今天,第四个南京大屠杀死难者国家公祭日,中国再次以隆重的公祭仪式悼念死难同胞。中国人民永远牢记南京大屠杀历史,与全世界爱好和平与正义的人们共同维护和平。

②《别让南京消失在人们的记忆中》,这是美国 ( http: / / www.21cnjy.com )《波士顿环球邮报》近日发表的有关南京大屠杀长篇文章的标题。南京大屠杀发生80周年,全世界的正义之士仍在以不同方式纪念死难者。加拿大安大略省议会10月通过有关“设立南京大屠杀纪念日”的动议;美国圣地亚哥市的图书馆举办活动,为民众讲述南京大屠杀史实;加利福尼亚州街头不久前落成的美国医生罗伯特·威尔逊的纪念碑前摆满鲜花——东京审判时,他是南京大屠杀的第一位证人;在日本,由高中和大学老师组成的研究会建议将“南京大屠杀”等词语列入教科书……历史,不可能被忘却!

③但人们也看到,在日本, ( http: / / www.21cnjy.com )右翼分子否认历史的态度仍然顽固。在连锁酒店大肆摆放美化侵略战争的书籍,大规模篡改历史教材,阻止有良知的日本国民追寻事实真相;在美国旧金山市议会今年9月一致通过设立“慰安妇日”的议案后,日本右翼的大阪市市长却表示,要解除大阪市与旧金山市的姐妹城市关系……在南京大屠杀幸存者已不足100位的今天,日本右翼还在不断寻找各种借口对当年的军国主义罪行百般抵赖,扭曲历史,美化战争,颠倒黑白,并企图通过修宪复活军国主义。那些人以丑态百出的表演,妄图辱没真相和良知。

④历史不会因时代变迁而改变,事实也不 ( http: / / www.21cnjy.com )会因巧舌抵赖而消失。日本右翼越顽固,越会引起爱好和平的人们高度警惕。今年11月,日内瓦裁军会议取消了日本和平演讲的资格;联合国人权理事会提出218项建议,狠批日本在历史问题上的态度,要求日本“正视历史,应努力向后代讲述真实的历史”。南京大屠杀,早已是所有正义力量的集体记忆,唯有日本右翼分子仍在梦中呓语。国家公祭日之长鸣警钟振聋发聩,那些装睡梦游的罪恶灵魂无处遁形。

⑤80年,沧海桑田。1937年12月 18日 ( http: / / www.21cnjy.com ),《纽约时报》在一则报道中写道:“大规模抢劫、侵犯妇女,杀害平民……日军将南京变成了一座恐怖之城。”今年9月,国际和平城市协会宣布,南京成为国际和平城市。国际和平城市协会项目执行会长弗雷德·寇兹指出,南京这座城市是第二次世界大战中饱受战火摧残的一个典型,如今成为国际和平城市后,方便全世界过的人们更多地了解中华民族热爱、追求和平的悠久历史。

⑥从“恐怖之城”到“和平之城” ( http: / / www.21cnjy.com ),南京的命运变迁足证和平是何等珍贵。中国早已成为具有保卫人民和平生活坚强能力的伟大国家,矢志捍卫世界和平。铭记历史、缅怀先烈、珍爱和平、开创未来,中国一以贯之的和平誓言,彰显坚定的信念、磅礴的力量。

9.填空。

第一段在达方式上有________和________相结合,同时有记叙顺序的________。开篇引用铭文在结构上________,便于引出下文;内容上,一方面点明________,增强现场感,另一方面,增添________。

10. 梳理课文结构,完成下面表格

国行公祭,为佑世界和平 阐明国家公祭的目的 提醒人们① ,维护和平 铭 捍记 卫历 和史 平

国行公祭,警钟长鸣 全世界的正义之士以不同方式② ,历史不可能被忘却

日本右翼分子③ ,妄图复活军国主义

日本右翼引起④ 的人们高度警惕,扭曲历史不得人心

南京由恐怖之城变成和平之城

表明中国立场 矢志捍卫⑤

11.第二段中“历史,不可能被忘却!”一句中的逗号可否删去?为什么?这一段主要运用了什么论证方法?有什么好处?

12.第⑤自然段中引用《纽约时报》在南京大屠杀期间的一则报道,有什么作用?

13.本文的中心论点是什么?作者是如何提出中心论点的?

14.南京“从‘恐怖之城’到‘和平之城’”说明了什么?

15.下列对文章内容理解错误的一项是 ( )

A.这篇新闻评论主要述说了设立国家公祭日的初衷及历史背景。

B.文章针对国家公祭日有感而发,论述的过程中饱含着爱国情感。

C.文章列举了全世界的正义之士以不同方式纪念死难者的事例,强调了“历史,不可能被忘却”。

D.文章写南京的变化,突出和平的珍贵,表达了中华民族对和平的热爱和追求。

【答案】 9.议论;记叙;插叙;开篇点题;文章的内容;表现力

10.①牢记历史 ②纪念死难者者 ③否认历史 ④爱好和平 ⑤世界和平

11.不能;表达强调,突出不能忘记的对象“历史”;此段写全世界的正义之士和日本右翼分子对南京大屠杀的不同态度,形成对比,所以运用的是对比论证;通过对比,鲜明的表现作者的情感,对日本右翼分子否认历史的顽固态度的批判。

12.①承接上文,用事实表明日寇在南京犯下的滔天罪行绝对不会因为巧舌抵赖而消失;②为下文“恐怖之城”的说法作铺垫。

13.中国人民永远牢记历史, 与全世界爱好和平与正义的人们共同维护和平 。

14. ①证名和平的珍贵;② 铭记历史、缅怀先烈、珍爱和平、开创未来 ;③方便全世界的人们更多了解 中国一以贯之的和平誓言,彰显坚定的信念、磅礴的力量

15.A

【解析】:

9. 本题考查考生对文段内容的理解能力。解答此题要求考生注意平时对知识的理解和掌握,要结合对文段的阅读理解,结合题干的提示进行分析理解。①议论②记叙③插叙,④开篇点题。⑤文章的内容。⑥表现力。

10. 本题考查考生对文段语句的理解能力。要求考生熟读语句所在的段落,结合语句的意思提取信息,归纳概括。①牢记历史 ②纪念死难者者 ③否认历史 ④爱好和平 ⑤世界和平。

11. 本题考查考生对重点语句及论证方法的理解能力。要求考生仔细阅读语句,理解语句的意思,注意语句所表达的内容,掌握常见的论证方法,结合文段的内容进行理解。第一问,此句是表达强调,突出不能忘记的对象“历史”,此段写全世界的正义之士和日本右翼分子对南京大屠杀的不同态度,形成对比,所以运用的是对比论证,通过对比,鲜明的表现作者的情感,对日本右翼分子否认历史的顽固态度的批判。

12.本题考查句段作用。联系第④段“但人们也看到,在日本,右翼分子否认历史的态度仍然顽固”“在南京大屠杀幸存者已不足100位的今天,日本右翼还在不断寻找各种借口对当年的军国主义罪行百般抵赖,扭曲历史,美化战争,颠倒黑白,并企图通过修宪复活军国主义。那些人以丑态百出的表演,妄图辱没真相和良知”可知,第⑤自然段中引用《纽约时报》在南京大屠杀期间的一则报道承接上文,意在说明当年的军国主义所犯的罪行不会因抵赖而消失、忘记;第⑤段“大规模抢劫、侵犯妇女,杀害平民……日军将南京变成了一座恐怖之城”点明在南京大屠杀时南京成为“恐怖之城”;联系第⑤段“今年9月,国际和平城市协会宣布,南京成为国际和平城市。国际和平城市协会项目执行会长弗雷德·寇兹指出,南京这座城市是第二次世界大战中饱受战火摧残的一个典型,如今成为国际和平城市后,方便全世界过的人们更多地了解中华民族热爱、追求和平的悠久历史”可知,为引出下文南京由“恐怖之城”到“和平之城”的转变做铺垫,意味深长。

13.本题考查读文章中心论点的理解,中心论点常在文章的标题、第一段或结尾,阅读文章,作者在文章开头引用宝鼎铭文,插入南京大屠杀惨案,引出我国举行公祭的目的,从而表明作者的观点:中国人民永远牢记历史, 与全世界爱好和平与正义的人们共同维护和平 。

14.本题考查对重点语句的理解。要求考生熟读语句所在的段落,结合语句的意思提取信息,归纳概括,此句说明了①证名和平的珍贵;② 铭记历史、缅怀先烈、珍爱和平、开创未来 ;③方便全世界的人们更多了解 中国一以贯之的和平誓言,彰显坚定的信念、磅礴的力量

15. 本题考查考生对文章内容的理解和辨析的能力。要求考生整体感知文章,理解文章的内容,对选项进行逐项进行审读,仔细辨析。A、本文主要讲述了全世界的正义之士以不同的方式纪念死难者和日本右翼分子对历史的否认。

三、课外阅读,阅读下面的文章,完成后面的题目。

南京大屠杀死难者遗属举行“清明祭”

新华社南京4月4日电(记者 蒋芳)“亲爱的父亲,我们兄弟俩来看您啦!您安息吧!”83岁的马庭禄、81岁的马庭宝在侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆的“哭墙”前一边鞠躬一边向父亲告慰。4日上午,南京大屠杀幸存者和遇难者遗属50余人在这里举行清明祭扫仪式。据统计,登记在册的幸存者仅剩100人。

小提琴演奏着悠扬的乐曲《辛德勒的名单》,琴声哀婉忧伤,静静流淌,葛道荣、濮业良、刘民生、佘子清、王秀英、常志强、阮定东、岑洪桂、马庭禄、马庭宝、陈德寿等11位幸存者陆续到达,依次在“哭墙”前焚起香烛、献上花圈,还有人制作了小小的白花,贴在亲人的名字旁……9时祭扫仪式开始,人们在低沉的音乐声中向遇难同胞默哀1分钟。

90岁高龄的幸存者葛道荣在儿子的搀扶下找到了“哭墙”上亲人的名字,一遍遍摩挲着,长时间凝视着,思绪仿佛又回到了那个寒冷的冬天。1937年日本人打进南京,葛道荣家中男丁几乎被杀光,年仅10岁的他逃进安全区却被日本兵用刺刀刺伤右腿。

位于纪念馆南面的遇难者名单墙俗称“哭墙”,上面镌刻着南京大屠杀遇难者名单。经历五次增刻后,目前“哭墙”上共刻有10615个遇难者姓名。截至目前,在南京侵华日军受害者援助协会登记在册在世的幸存者仅剩100人。

马庭禄和马庭宝是一对亲兄弟,对于他们来说,家一半在身边,一半就刻在了“哭墙”上。他们的父亲马玉良、姑父杨守林、舅舅温志学都在安全区被日本兵抓走,拉到下关江边用机枪屠杀后浇上汽油毁尸灭迹了。“亲人们没有留下尸骨,这里就成了我和哥哥唯一能祭祖的地方。这段历史,我会一遍遍地讲给下一代听。”

已多次参加“清明祭”的日本友人松冈环在仪式后与几位老人拥抱、告别。“我理解清明节对于中国人的意义,所以每年这个时候都会来。这些年我采访了三百多名南京大屠杀幸存者和二百多名日本老兵,把他们的证言写成文章、拍成纪录片陆续出版和上映,就是希望日本政府能端正历史观,早日作出真诚的道歉。”

清明节期间,纪念馆接待参观人数超过10万人次。不少游客涌到了“哭墙”边,自发地献上菊花寄托哀思。当日,南京商业学校学生胡敏仪把一支菊花轻轻地放到墙根下,她曾报名参加了春节慰问幸存者的活动,今天又特意赶来悼念。“这是南京的伤痛,也是民族的记忆,我们这一代不会遗忘。”

16.说说第一段写了哪些内容?

17.本文主体部分依次讲了哪些内容?

18.请分别找出能体现这则消息特点的句子。

19.标题中为什么不把参与“清明祭”的其他人员都写进去?

【答案】16.清明祭扫代表、形式、参与祭扫及幸存的人数。

17.祭扫过程,回顾历史,日本友人祭扫,祭扫意义。

18.本则消息大量使用数字来体现新闻语言的特点。例如,“9时祭扫仪式开始”表现了及时性,“‘哭墙’上共刻有10615个遇难者姓名”表现了准确性和真实性。

19.因为“遗属”是参与祭扫的主要人员,只写“遗属”,不写其他参与人员,是为了让新闻标题更简洁,更能突出主体。

【解析】

16.此题考查学生对新闻重点段落的理解分析能力。该题是中考中的常见题型,要求在阅读语言材料的基础上,能将主要信息提取出来进行概括表达。“南京大屠杀遇难同胞纪念馆”指明了“清明祭”的地点;“南京大屠杀幸存者和遇难者遗属50余人”交代了参加“清明祭”的代表以及人数;“清明祭扫”是具体的形式;“据统计,登记在册的幸存者仅剩100人”交代了幸存者的人数。

17.这道题目考查的是概括新闻主要内容。“焚起香烛、献上花圈,还有人制作了小小的白花,贴在亲人的名字旁”“人们在低沉的音乐声中向遇难同胞默哀1分钟”交代了祭扫的过程;第三自然段和第五自然段回顾了历史;“日本友人松冈环在仪式后与几位老人拥抱、告别”写日本友人参加祭扫;最后一个自然段指出了祭扫的意义。

18.此题考查学生对新闻特点的把握。“据统计,登记在册的幸存者仅剩100人”“共刻有10615个遇难者姓名”用具体的数字体现了新闻的真实性和准确性的特点;“9时祭扫仪式开始”点明了清明祭扫的具体时间,体现了新闻报道及时的特点。

19.此题考查的是新闻标题的特点。“死难者遗属”是参加“清明祭”的主体,也是重要人员;如果把其他人员也写进去,就不能体现新闻的核心内容,标题也就不够简洁。

【点评】

16.本题是中考中的常见题型,要求在阅读语言材料的基础上,能将主要信息提取出来进行概括表达。

17.解答此题关键要整体感知文章内容,理清文章思路,用简洁的语言概括出切题的答案。

18.解答本题需清除新闻的特点包括真实性、时效性、准确性,其中最重要的是真实性。

19.新闻标题,是在新闻正文内容前面,对新闻内容加以概括或评价的简短文字,能够吸引读者注意。

四、素养提升

20.2021年12月13日是我国第八个国家公祭日,学校要开展“铭记历史,面向未来”纪念活动,请你参与并完成任务。

(1).小明同学搜集到了以下材料,请你提取并整合两则材料的主要信息,写出设立国家公祭日的意义。

材料一:在第八个国家公祭日来临之际,各地举办各种活动悼念南京大屠杀死难者和所有在日本帝国主义侵华战争期间惨遭日本侵略者杀戮的死难者。上午10时,警报声拉响,南京某小学举行悼念仪式,孩子们高举写有“勿忘国耻”的标识牌,为死难者默哀,提醒自己牢记历史、勿忘国耻。中国未来的高度必将由今天这些孩子们创造,这些孩子未必完全明白“勿忘国耻”背后沉重的历史内涵,未必完全理解默哀的意义和公祭的分量,未必深刻了解那段被侵略历史的残酷和悲壮,但以国民的身份参与国家公祭的经历,将深深地刻在他们心中,让他们铭记一生,并用这种强大的集中记忆去反抗健忘和拒绝遗忘。

材料二:2021年12月13日,中共中央、国务院在纪念馆隆重举行2021年南京大屠杀死难者国家公祭仪式。举行国家公祭仪式,不是延续仇恨,而是呵护和平;不是沉陷在苦痛历史中,而是激发爱国情怀,凝聚向未来奋进的力量。

【答案】①缅怀南京大屠杀死难者和所有在日本帝国主义侵华战争期间惨遭日本侵略者杀戮的死难者;②让国民特别是青少年通过参加国家公祭日活动铭记历史,勿忘国耻;③表达中国人民珍爱和平、开创未来的崇高愿望。

(2). 下图是央视新闻公众号在国家公祭日来临之际发布的《84年,从未忘记》一文中出现的海报。如果你是班会发言嘉宾,请向大家介绍这幅海报的内容及寓意。(介绍时注意要素齐全,顺序合理,语言简明得体,120字左右)

【答案】 示例:这幅海报主体的“南京”二字,黑色粗体,给人以庄严肃穆之感。南京的“南”内部变形为一个钟表,时间停留在10:00,10:00是警报拉响的时间,寓意要铭记历史,警钟长鸣。“京”字中间是“300000”的数字,寓意三十万南京大屠杀遇难同胞。海报最下方是“此刻,向30余万遇难同胞致哀”和“12—13”字样,显示了海报的主题和公祭日的时间。

五、写作训练

21.本文针对2017年12月13日举行第四个南京大屠杀死难者国家公祭日活动这一重大事件,联系相关历史背景和现实,发表评论,牢记南京大屠杀历史,与全世界爱好和平与正义的人们共同维护和平。请你针对社会或学校发生的热点事件,发表自己的评论。

【范文】岁月变迁,沧海桑田,转眼间又是一个浓情的九月。

如今的我们正沐浴在阳光中,走在和平时代的阶梯上,每个人的脸上都洋溢着幸福的笑颜,享受着这属于和平年代的幸福时光。但是在享受的同时我们更应该始终牢记中国解放前那段屈辱的历史,那段血与泪交加的黑暗历史。

日本军队蓄谋已久,在1931年9月18日这一天,在中国爆发了震惊中外的九一八事变。丧心病狂的日本鬼子在我们的土地上肆意的掠夺,迅速侵占了我国东北地区,接着又把目标转向华北,不断吞噬着我国的主权和领土。

我们的中华儿女再也无法眼睁睁的看着自己的祖国被人肆意掠夺,无数无辜的生命惨死。因此我们的先烈们不惜一切代价,誓死捍卫祖国,捍卫中华民族,与这帮强盗展开了殊死的斗争。1937年7月7日,卢沟桥事变,日本帝国主义开始全面侵华,中国全面抗战开始了。1937年,日军在南京进行的南京大屠杀,多达30万的中国人无辜丧失了生命,这是多么的惨绝人寰啊!历史不会忘记,我们不会忘记!

回顾这段历史,内心仍不由泛起阵阵寒意,再看到那一张张经历过血雨腥风的老照片,耳边似乎又响起了无辜的百姓凄厉的哭喊,那么无助,那么悲凉。我们永远都无法忘记清政府被迫签下的那些不平等条约,就是这些屈辱的条约,使中国步步沦陷,任人宰割。为了复兴中华,多少优秀中华儿女抛头颅、撒热血,以顽强的斗志和不怕死的决心,打倒了帝国主义。

时光匆匆,那段黑暗年代离我们已经很久远了,沐浴在金色阳光中的我们要珍惜今天所拥有的一切,记住血与泪的教训,要坚强勇敢,开拓进取,要有奋斗精神。我们的使命就是要铭记历史,不忘国耻,努力学习科学文化知识,用我们的智慧为我国社会主义现代化的建设尽自己的一份力。时代重任落在了我们的肩上,我们要用全部的忠诚和青春去书写新的历史篇章。

几十年的战争岁月,在浩瀚广阔的历史长河中显得如此渺小和微不足道。时间永远无法洗刷掉铭刻在我们灵魂中的伤痕。在此时,我们必须回顾历史、认真思考历史,以历史为鉴。我们作为复兴中华的脊梁,更应该不负自己的使命,为祖国做出贡献。

【知识点】微写作(片断写作)

【解析】【分析】本题考查考生迁移阅读能力,为开放性试题,考生要结合自己对热点事件的看法进行阐述。

【点评】考生在表达是要切合微评的特点,结合对热点事件的人生和辨析,选取好评论的角度进行阐述,注意观点要准确,语句要简洁。结构要完整。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

HYPERLINK "http://21世纪教育网(www.21cnjy.com)

" 21世纪教育网(www.21cnjy.com)

同课章节目录

- 第一单元

- 1 消息二则

- 2 首届诺贝尔奖颁发

- 3 “飞天”凌空——跳水姑娘吕伟夺魁记

- 4 一着惊海天——目击我国航母舰载战斗机首架次成功着舰

- 5 国行公祭,为佑世界和平

- 任务二 新闻采访

- 任务三 新闻写作

- 口语交际 讲述

- 第二单元

- 6 藤野先生

- 7 回忆我的母亲

- 8* 列夫·托尔斯泰

- 9* 美丽的颜色

- 写作 学写传记

- 第三单元

- 10 三峡

- 11 短文二篇

- 12* 与朱元思书

- 13 唐诗五首

- 写作 学习描写景物

- 名著导读 《红星照耀中国》:纪实作品的阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 14 背影

- 15 白杨礼赞

- 16* 散文二篇

- 17* 昆明的雨

- 写作 语言要连贯

- 第五单元

- 18 中国石拱桥

- 19 苏州园林

- 20* 蝉

- 21* 梦回繁华

- 写作 说明事物要抓住特征

- 口语交际 复述与转述

- 名著导读 《昆虫记》:科普作品的阅读

- 第六单元

- 22 《孟子》三章

- 23 愚公移山

- 24* 周亚夫军细柳

- 25 诗词五首

- 写作 表达要得体

- 课外古诗词诵读