教科版(2017秋)三年级科学上册2.6 我们来做“热气球” 教学设计(同课异构公开课教案4篇)

文档属性

| 名称 | 教科版(2017秋)三年级科学上册2.6 我们来做“热气球” 教学设计(同课异构公开课教案4篇) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 366.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 教科版(2017秋) | ||

| 科目 | 科学 | ||

| 更新时间 | 2022-07-24 14:59:21 | ||

图片预览

文档简介

教科版科学三年级上册

《2.6 我们来做“热气球”》教学设计

同课异构(一)

【学情分析】

学生经过两年的科学学习,有一定的观察能力,也能够分析一些事物的现象,也对科学学科非常感兴趣。

【教学准备】

蜡烛、薄垃圾袋、卡纸、火柴。

【教学目标】

科学观念:空气受热后会上升,变冷后又下降。

科学思维:学生通过放飞“热气球”活动,了解热气球能升空是由于里面的空气受热膨胀变轻,从而带动了热气球升空,空气冷却后热气球又会降下来。

探究实践:通过模拟实验认识热气球这种生活现象;能够在实验过程中运用画图记录实验现象。

态度责任:知道在一定条件下,科学实验是可重复的;了解热空气上升原理在生活中的一些应用。

【教学重难点】

重点:尝试让“热气球”升空并在此过程中了解“热空气”的上升现象。

难点:用概括性的语言有逻辑地解释“热气球”升空及降落的现象。

【教学方法】

实验法、讨论法。

【教学过程】

一、导入新课

有个一叫土耳其的国家,他们有个非常有意思的节日叫气球节,播放热气球视频,提出问题:热气球升空前你看到了什么?点火对于热气球升空有什么帮助?尝试分析热气球是怎样上升和下降的?

二、探索实验

1.明确材料

我们心有疑虑的时候最好的办法是实验,那我们来做一个模拟实验研究热气球为什么会上升和下降吧,要做一个热气球,我们需要哪些材料?根据学生回答,追问所选材料的特点用途,并在最后出示pvc管制作的防风筒,明确防风筒的作用(防风、快速加热、保护塑料袋不被烧着)。

2.确定实验方法

引导学生说出实验方法,点蜡烛—pvc管罩住蜡烛—塑料袋罩住pvc管,并在学生说实验步骤的时候适当演示,但不点火,将袋子罩在防风管上,让学生观察袋子的状态。提示:要抓住塑料袋的顶端以防塑料袋被火烧坏。实验过程中动作轻柔,以免撞到桌子打翻蜡烛。

3.明确观察内容

仔细观察给塑料袋里的空气加热前后,袋子外壁温度的变化,袋子形状的变化,及松手后的现象。引导学生调动多感官进行观察,眼睛看到的现象,手感觉到的现象等。重复实验几次,并及时做好记录,鼓励多种形式的记录。

4.学生实验,教师巡视各组。

三、实验研讨

展示学生记录单,并请学生描述观察到的现象,适当板书,进行演示实验,引导学生分析现象,让学生尝试解释塑料袋上升和下降的原因。根据学生的回答总结归纳:空气受热后,变成热空气,上升到空中;空气变冷后,因为热气球自身重量慢慢飘落。

四、拓展

你们知道现在热气球在生活中有哪些用途吗?搜集一些热气球的用途的照片。

同课异构(二)

【教材分析】

本课将从热气球的升降现象引发学生思考和讨论,通过指导学生制作“热气球”,让学生对“热空气会上升”的现象形成感性认识,并尝试根据自己的理解,用自己的语言有逻辑地解释“热气球现象“。本课实验现象所指向的物理概念是空气受热膨胀,密度减小,导致热空气上升。学生只需要通过简单的热气球模拟实验,就能对空气的这种物理性质有一个感性、直观的认知,知道热空气会上升,空气变冷后会下降就可以了,不需要对相关的物理原理进行深入学习。本课还渗透了课程标准中有关“运动、热”的内容,教师进行教学设计时,需要对以上内容给予适当关注。

【学情分析】

通过前面五课的学习,学生已经知道空气具有质量、能占据空间,还可以被压缩。热气球是生活中比较有趣的一个物件,三年级的学生对此很感兴趣,甚至有一些学生有过亲身体验的经历,对热气球具有一定的认识,具备了了解“热气球是需要靠热才能进行升空”的这一前概念,但是对“热气球受热后是怎样飞起来的?”这一问题不能做出具体的解释,这正是本节课的着眼点。

【教学目标】

科学观念:1.学生通过放飞“热气球”活动,了解空气受热后温度升高,体积膨胀上升。2.学生通过放飞“热气球”活动,了解热气球能升空是由于里面的空气受热膨胀变轻,从而带动了热气球升空,空气冷却后热气球又会降下来。

科学思维:学生通过放飞“热气球”活动,了解空气受热后温度升高,体积膨胀上升;知道在一定条件下,科学实验是可重复的。

探究实践:1.在放飞“热气球”的活动中,能描述热气球上升和下降的现象,并对类似的现象进行解释。2.在放飞“热气球”的活动中,能运用绘画、书写等形式进行设计和记录实验现象。

态度责任:1.在放飞“热气球”的活动中,能针对活动中遇到的困难或问题提出自己的解决方案。2.学生通过拓展活动,了解孔明灯的飞行原理以及危害性。

【教学重难点】

重点:尝试让“热气球”升空并在此过程中了解“热空气”的上升现象。

难点:用概括性的语言有逻辑地解释“热气球”升空及降落的现象。

【教学准备】

视频:土耳其浪漫的热气球节;每个小组塑料袋1个,蜡烛1支;教学课件。

【教学过程】

一、聚焦:揭示课题

1.教师播放视频,提问:知道这是哪吗?这是土耳其每年一次的热气球节,关于热气球你最想知道什么事情呢?(预设:热气球用什么材料做的?怎么升上空的?它的动力是什么?……)

2.教师谈话:看来在同学们的小脑袋里装着很多好奇的问题,问的最多的问题是热气球怎么升空和下降的。今天我们在课堂上就要来做一个热气球来研究这个问题。好不好?

3.板书课题——《我们来做热气球》

通过视频引出本节课研究的主题——热气球,让学生自己提出最感兴趣的问题,把本节课的研究方向指向“如何升空和下降”,这也是本节课的教学重点。

二、探索:模拟“热气球”升空的活动

1.提供材料,尝试设计

师:(课件)这是一个热气球,观察一下它主要是有哪几个部分组成?

上面是球囊,中间是加热装置,下面是吊篮。

提问:这节课,我们模拟做一个热气球,可以用什么材料代替呢?(预设:塑料袋、蜡烛)

要选择什么样的塑料袋更好呢?(轻薄的大塑料袋)

蜡烛是干什么用的?(加热)

2.“热力”升空,感知变化

(1)谈话:材料准备好了,怎么做呢?我们一起来看看正确的操作方法,想想看要注意什么问题?

强调:①注意安全,手不要触碰蜡烛。

②塑料袋口离桌面有一定的高度,不要紧贴桌面。

③注意观察实验现象,思考原因。

(2)提供材料,学生活动,并填写好实验记录单。

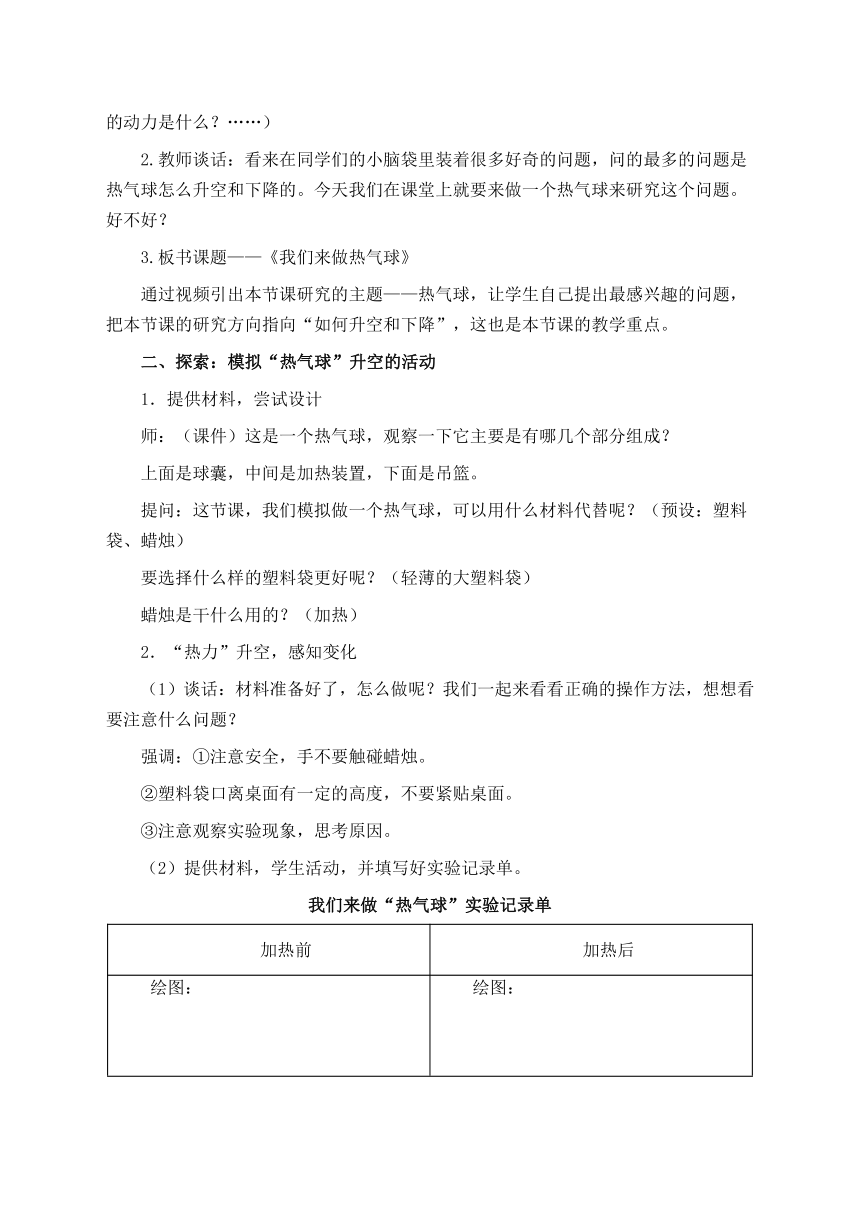

我们来做“热气球”实验记录单

加热前 加热后

绘图: 绘图:

现象: 现象:

第( )实验小组

教师到每组指导:小组同学要互相配合,袋口朝下尽量撑开,底部拉高使塑料袋处在一个最优状态,保证蜡烛能加热到塑料袋中足量的空气但不会加热到塑料袋本身;塑料袋需要加热比较长的时间,待它上升的趋势比较明显时,小组同学一齐放手,尽量让塑料袋竖直升空。本次活动过程中,学生可能会经历多次失败导致塑料袋受热熔化变形,所以教师需要多准备一些塑料袋提供给学生。

“热气球”升空的高度并非本次活动的重点,本活动意在通过模拟塑料袋的升空来了解加热后空气的变化。在活动中,学生势必会在意“热气球”上升的高度,这需要教师对小组活动进行指导,也需要进行多次尝试,来熟悉升空的技巧及相互间配合的默契程度。

三、研讨:实验发现及解释

1.汇报:加热前后,你观察到的现象有什么不同?

请三组学生进行汇报,在学生汇报时引导学生认识:热空气上升

学生从袋子的体积,表面的温度,手拎的力度以及袋子的绷紧程度等方面来描述袋子的变化。再由袋子的变化思考空气加热后发生了什么变化。

教师对学生的回答进行板书(热空气上升)。

2.汇报:塑料袋加热后会上升,怎么解释?后来又慢慢落下来,为什么?

学生需要用自己的语言,比较有逻辑性的解释塑料袋升空及落下的原因,在解释的细节中,尤其希望学生能形象地描述加热前后袋中空气的变化。引导学生认识:当没有蜡烛加热后,空气慢慢变冷,冷空气下降,并板书(冷空气下降)。

要解释热气球升空的原因,首先要基于现象,所以首先讨论袋子加热后的变化,通过袋子的变化分析空气的变化,认识到袋子升空实际是由空气受热膨胀带动它升空所致。第二个问题需要学生组织语言进行解释,考察学生的表达及逻辑能力,教师可以让多个学生来进行表达和重复,以便让学生的认识更为深刻。

3.小结:通过刚才的实验,你知道热气球是怎么上升和下降的吗?

四、拓展:孔明灯飞行原理及危害的认识

1.教师课件出示孔明灯图片,提问:孔明灯是一种能够长时间自由飞行的飞行灯,我国一些地区有元宵节放飞孔明灯的习俗,谁来说说孔明灯飞行的原理?(预设:它和热气球的原理一样,利用热空气膨胀会上升带动孔明灯飞行。)

提问:为什么孔明灯飞行的时间会更长?(预设:孔明灯的火源与灯一起飞行,可以持续加热。)

2.教师课件播放视频——燃放孔明灯的危害

3.课堂延伸:你还知道热空气上升在生活中的哪些运用吗?

【板书设计】

2.6 我们来做“热气球”

热空气 上升

冷空气 下降

同课异构(三)

【学情分析】

热气球是一种很有意思的交通工具,三年级学生非常感兴趣,甚至一些学生有过亲身体验的经历,大多数学生通过日常生活和学习的积累对热气球有一定的认识,对“热气球是需要靠热才能进行升空”的这一前概念能用自己的语言表达,但是“热气球受热后是怎样飞起来的?”这一问题,学生还不能做出科学的解释,这正是本节课需要解决的问题。

【教学准备】

教师: 蜡烛3支,点火器,塑料袋多个,底端带进气孔的PVC管和不带进气孔在PVC管各1个,教学课件及视频。

学生: 塑料袋2个,蜡烛3支/组,底端带进气孔的PVC管1个,火柴1盒,学生活动手册。

【教学目标】

科学观念:学生通过放飞“热气球”活动,了解空气受热后温度升高,体积膨胀上升。

科学思维:学生通过放飞“热气球”活动,了解热气球能升空是由于里面的空气受热膨胀变轻,从而带动了热气球升空,空气冷却后热气球又会降下来。知道在一定条件下,科学实验是可重复的。

探究实践:1.能通过模拟实验认识和描述某些生活现象。2.能运用画图、书写等形式记录实验现象。

态度责任:1.发展探究物质世界的兴趣。2.了解热空气上升原理在生活中的一些应用。3.了解燃放孔明灯的危险性。

【教学重难点】

重点:尝试让“热气球”升空并在此过程中了解“热空气”的上升现象。

难点:用概括性的语言有逻辑地解释“热气球”升空及降落的现象。

【教学方法】

小组合作法、实验研究法、教师演示法。

【教学过程】

一、创境导入,激趣动心

1.欣赏热气球升空的视频

2.为什么加热后热气球会升起来?

预设:火焰使热气球里面的空气被加热。

3.加热后空气到底发生了什么变化能让热气球上升?今天我们在课堂上就来做一个模拟热气球,通过模拟热气球来研究这个问题。

预设:空气被加热后体积(空气微粒)变大,空气往上跑......

板书课题:我们来做“热气球”

二、基于自主,合作探究

探究:模拟“热气球”升空

(一)提供材料,尝试设计

1. 做一个模拟热气球需要哪些材料?

预设:加热的火焰、绳子、做气球的布或纸……

2. 老师这里准备了一些材料,请某某同学上来看看是不是你需要的,你打算怎样组装成一个热气球?(适当提问引导)

学生拿出材料:一个较大的塑料袋,就是“热气球”,蜡烛用来加热,PVC管模拟热气球里面装蜡烛的筒,并尝试组装。

3.学生组装完成后,教师演示用点火器点燃蜡烛,同时简单介绍注意事项。

学生观看教师演示。

4.现在,我们能利用这个热源来让“热气球”升空了吗,谁愿意上来试一下。

学生尝试,发现问题:直接用蜡烛加热塑料袋里的空气很难,容易使塑料袋受热熔化变形;塑料袋太高,塑料袋鼓起来时间长;只用PVC管的装置蜡烛容易熄灭……

5.为了避免蜡烛火焰温度过高直接熔化“热气球”,我们可以利用这个PVC管,你们知PVC管怎样使用吗?

预设:PVC管的作用:快速加热,防风、保护塑料袋不被烧着;

6.请小组讨论详细的组装顺序和操作过程,并在学生活动 页画出PVC管和塑料袋的位置。

学生小组讨论,并在学生活动手册上画出纸筒和塑料袋的位置(画设计图)。

7.请学生介绍设计图,引导提问:

(1)PVC管底端要安装那个通气孔,为什么?

预设: PVC管的通气孔给蜡烛燃烧提供氧气。

(2)你打算用几根蜡烛,为什么?(根据情况,学生用到多根蜡烛时提问)

预设:1根蜡烛加热太慢了,效果不明显,用3根可以快速看到现象。

(3)模拟热气球实验时要观察什么?

预设:观察点燃蜡烛后,塑料袋能不能升起来;熄灭蜡烛后,塑料袋(热气球)会怎样变化。

(二)制作“热气球”,探寻“热力”秘密

1.接下来我们不仅要让“热气球”升空,更需要研究它是怎样升空的。拿出学生活动手册,了解活动中重点需要观察和记录的内容。

学生阅读学生活动手册的内容。

2.“热气球”升空要点及注意事项(语音播放):

(1)小组同学分工合作;

(2)塑料袋的袋口朝下尽量撑开,底部拉高使塑料袋处在一个最优状态,保证蜡烛能加热到塑料袋中足量的空气但不会加热到塑料袋本身;

(3)袋口也不能过低,以免把进气孔堵住,蜡烛不能长久燃烧;

(4)PVC管上端温度仍然较高,塑料袋尽量避免直接接触PVC管上端(请同学扯住上方)

(5)塑料袋需要加热比较长的时间,待它上升的趋势比较明显时,小组同学一齐放手,尽量让塑料袋竖直升空。

(6)模拟实验多重复几次;

(7)注意用火安全。

三、学导融合,交流点拨

研讨:实验发现及解释

1.刚才的活动中,有些小组的“热气球”飞的很高,过了比较长的时间才落下来,说说看,你们是怎么做的?有什么技巧吗?

学生介绍本组“热气球”升空的经验。

2.有些小组的“热气球”飞的没那么高,说说看,你们和飞的高的那个组方法一样吗?遇到了哪些问题?

学生介绍“热气球”升空不够高的情况,说出遇到的问题(加热时间不够,塑料袋拉的太高......)

3.展示学生活动手册的记录情况,讨论:加热前后,塑料袋发生了哪些方面的变化?

预设:袋子的体积,表面的温度,手拎的力度以及袋子的绷紧程度......

4.塑料袋加热后会上升,怎么解释?飞到一定高度塑料袋又慢慢落下来,为什么?(请多个学生表达)

学生根据袋子的变化思考空气加热后发生了什么变化。引导学生用自己的语言,比较有逻辑性的解释塑料袋升空及落下的原因:空气受热上升,受冷下降。

四、当堂检测,总结拓展:

(一)分小组完成当堂检测题

(二)孔明灯飞行原理及危害的认识

1.课件出示孔明灯的短视频

孔明灯是一种能够长时间自由飞行的飞行灯,我国一些地区有元宵节放飞孔明灯的习俗,谁来说说孔明灯飞行的原理?

预设:它和热气球的原理一样,利用空气受热膨胀会上升带动孔明灯飞行。

2.为什么孔明灯飞行的时间会更长?

预设:孔明灯的火源与灯一起飞行,可以持续加热。

3. 课件播放视频——孔明灯的危害,请学生说说对孔明灯有什么新的认识?

(三)其他应用“空气受热上升,受冷下降”原理制作的物品

纸蛇跳舞。

附:实验活动记录单

1.观察活动记录上有完成实验的一-些要点提示,比如:加热前,塑料袋不遮挡入气孔,小心不要点燃塑料袋或者烧伤自己。

2.记录加热后 袋子的状态, 不约束学生画在方框内,可以画在超过方框的地方,比如:袋子飞到高处。

3.解释加热后塑料袋的状态变化,可用语言与图画结合,如用小圆圈代表空气微粒。

同课异构(四)

【教材分析】

本课还渗透了课程标准中有关“运动”、“热”的内容:“物体的运动可以用位置、快慢和方向来描述”以及“热可以改变物体的状态,以不同方式传递,热是人们常见的一种能量表现形式”。在进行教学设计时,需要对以上内容给予适当关注。

【学情分析】

通过前面五课学习,学生已经知道空气具有质量、能占据空间,还可以被压缩。本课从热气球的升降现象引发学生思考和讨论,并尝试根据自己的理解,用自己的语言有逻辑地解释热气球的升降现象。

热气球是生活中比较有趣的一个物件,三年级的学生对此很感兴趣,甚至有一些学生有过亲身体验的经历,对热气球具有一定的认识,具备了了解“热气球是需要靠热才能进行升空”的这一前概念,但是对“热气球受热后是怎样飞起来的?”这一问题不能做出具体的解释,这正是本节课的着眼点。

【教学目标】

科学观念:学生通过放飞“热气球”活动,了解空气受热后温度升高,体积膨胀上升。

科学思维:1.学生通过放飞“热气球”活动,了解热气球能升空是由于里面的空气受热膨胀变轻,从而带动了热气球升空,空气冷却后热气球又会降下来。2.学生通过放飞“热气球”活动,知道在一定条件下,科学实验是可重复的。

探究实践:1.在放飞“热气球”的活动中,能描述热气球上升和下降的现象,并对类似的现象进行解释。2.在放飞“热气球”的活动中,能运用绘画、书写等形式进行设计和记录实验现象。

态度责任:1.在放飞“热气球”的活动中,能针对活动中遇到的困难或问题提出自己的解决方案。2.学生通过拓展活动,了解孔明灯的飞行原理以及危害性。

【教学重难点】

重点:尝试让“热气球”升空并在此过程中了解“热空气”的上升现象。

难点:用概括性的语言有逻辑地解释“热气球”升空及降落的现象。

【教学准备】

教学课件、视频;每个小组塑料袋1个,蜡烛1支,纸筒1个,点火器1个,学习单,学生活动手册。

【教学过程】

一、聚焦:揭示课题

1.教师课件出示热气球的视频。

2.教师出示人们加热使热气球上升的图片,提问:仔细观察,人们做了什么使热气球升了上去?

谈话:其实,人们在加热过程中并没有加热热气球本身,而是加热了里面的空气,那么加热后空气发了哪些变化,热气球又是怎么升上去的,今天我们在课堂上就要来做一个模拟热气球,通过模拟热气球来研究这个问题。

板书课题——《我们来做热气球》

二、探索:模拟“热气球”升空的活动

1.提供材料,设计实验

(1)提问:老师有一个较大的塑料袋,这个就是今天我们课堂上的“热气球”。当然,只有这一个塑料袋当然没法直接让它飞起来,还需要什么?

教师出示蜡烛,演示用点火器点燃蜡烛,同时简单介绍点火器的使用方法及注意事项。

(2)谈话:现在,我们能利用这个热源来让“热气球”升空了吗?

(3)教师出示纸筒,提问:为了避免蜡烛火焰温度过高直接熔化“热气球”,我们可以利用这个纸筒,你们知道纸筒怎样使用吗?

2.“热力”升空,感知变化

(1)谈话:接下来我们不仅要让“热气球”升空,更重要的是研究观察它是怎样升空的,以及有哪些注意事项。所以在活动开始之前,要首先看实验记录单,来了解活动中重点需要观察和记录的内容。

(2)提供材料,学生活动:利用蜡烛、纸筒让“热气球”升空。

三、研讨:实验发现及解释

1.回顾活动,分析成败

(1)讨论:刚才的活动中,有些小组的“热气球”飞的很高,过了比较长的时间才落下来,说说看,你观察到了塑料袋的哪些变化?

(2)讨论:请说一说是什么原因让塑料袋上升的呢?蜡烛加热了什么?什么发生了变化?

教师对学生的回答进行板书。

(3)讨论小结:塑料袋加热后会上升,怎么解释?后来又慢慢落下来,为什么?

四、拓展:热空气上升原理的其他证据(起承转合:下堂课继续探究)

提问:生活中在哪些地方观察过热空气上升冷空气下降的现象

联系生活实际,分析历史与现代生活中热空气上升的现象,学以致用。

【板书设计】

我们来做“热气球”

塑料袋 空气

加热前 变热了 受热

变鼓了 膨胀

松手后 上升 变轻

下降 变冷

《2.6 我们来做“热气球”》教学设计

同课异构(一)

【学情分析】

学生经过两年的科学学习,有一定的观察能力,也能够分析一些事物的现象,也对科学学科非常感兴趣。

【教学准备】

蜡烛、薄垃圾袋、卡纸、火柴。

【教学目标】

科学观念:空气受热后会上升,变冷后又下降。

科学思维:学生通过放飞“热气球”活动,了解热气球能升空是由于里面的空气受热膨胀变轻,从而带动了热气球升空,空气冷却后热气球又会降下来。

探究实践:通过模拟实验认识热气球这种生活现象;能够在实验过程中运用画图记录实验现象。

态度责任:知道在一定条件下,科学实验是可重复的;了解热空气上升原理在生活中的一些应用。

【教学重难点】

重点:尝试让“热气球”升空并在此过程中了解“热空气”的上升现象。

难点:用概括性的语言有逻辑地解释“热气球”升空及降落的现象。

【教学方法】

实验法、讨论法。

【教学过程】

一、导入新课

有个一叫土耳其的国家,他们有个非常有意思的节日叫气球节,播放热气球视频,提出问题:热气球升空前你看到了什么?点火对于热气球升空有什么帮助?尝试分析热气球是怎样上升和下降的?

二、探索实验

1.明确材料

我们心有疑虑的时候最好的办法是实验,那我们来做一个模拟实验研究热气球为什么会上升和下降吧,要做一个热气球,我们需要哪些材料?根据学生回答,追问所选材料的特点用途,并在最后出示pvc管制作的防风筒,明确防风筒的作用(防风、快速加热、保护塑料袋不被烧着)。

2.确定实验方法

引导学生说出实验方法,点蜡烛—pvc管罩住蜡烛—塑料袋罩住pvc管,并在学生说实验步骤的时候适当演示,但不点火,将袋子罩在防风管上,让学生观察袋子的状态。提示:要抓住塑料袋的顶端以防塑料袋被火烧坏。实验过程中动作轻柔,以免撞到桌子打翻蜡烛。

3.明确观察内容

仔细观察给塑料袋里的空气加热前后,袋子外壁温度的变化,袋子形状的变化,及松手后的现象。引导学生调动多感官进行观察,眼睛看到的现象,手感觉到的现象等。重复实验几次,并及时做好记录,鼓励多种形式的记录。

4.学生实验,教师巡视各组。

三、实验研讨

展示学生记录单,并请学生描述观察到的现象,适当板书,进行演示实验,引导学生分析现象,让学生尝试解释塑料袋上升和下降的原因。根据学生的回答总结归纳:空气受热后,变成热空气,上升到空中;空气变冷后,因为热气球自身重量慢慢飘落。

四、拓展

你们知道现在热气球在生活中有哪些用途吗?搜集一些热气球的用途的照片。

同课异构(二)

【教材分析】

本课将从热气球的升降现象引发学生思考和讨论,通过指导学生制作“热气球”,让学生对“热空气会上升”的现象形成感性认识,并尝试根据自己的理解,用自己的语言有逻辑地解释“热气球现象“。本课实验现象所指向的物理概念是空气受热膨胀,密度减小,导致热空气上升。学生只需要通过简单的热气球模拟实验,就能对空气的这种物理性质有一个感性、直观的认知,知道热空气会上升,空气变冷后会下降就可以了,不需要对相关的物理原理进行深入学习。本课还渗透了课程标准中有关“运动、热”的内容,教师进行教学设计时,需要对以上内容给予适当关注。

【学情分析】

通过前面五课的学习,学生已经知道空气具有质量、能占据空间,还可以被压缩。热气球是生活中比较有趣的一个物件,三年级的学生对此很感兴趣,甚至有一些学生有过亲身体验的经历,对热气球具有一定的认识,具备了了解“热气球是需要靠热才能进行升空”的这一前概念,但是对“热气球受热后是怎样飞起来的?”这一问题不能做出具体的解释,这正是本节课的着眼点。

【教学目标】

科学观念:1.学生通过放飞“热气球”活动,了解空气受热后温度升高,体积膨胀上升。2.学生通过放飞“热气球”活动,了解热气球能升空是由于里面的空气受热膨胀变轻,从而带动了热气球升空,空气冷却后热气球又会降下来。

科学思维:学生通过放飞“热气球”活动,了解空气受热后温度升高,体积膨胀上升;知道在一定条件下,科学实验是可重复的。

探究实践:1.在放飞“热气球”的活动中,能描述热气球上升和下降的现象,并对类似的现象进行解释。2.在放飞“热气球”的活动中,能运用绘画、书写等形式进行设计和记录实验现象。

态度责任:1.在放飞“热气球”的活动中,能针对活动中遇到的困难或问题提出自己的解决方案。2.学生通过拓展活动,了解孔明灯的飞行原理以及危害性。

【教学重难点】

重点:尝试让“热气球”升空并在此过程中了解“热空气”的上升现象。

难点:用概括性的语言有逻辑地解释“热气球”升空及降落的现象。

【教学准备】

视频:土耳其浪漫的热气球节;每个小组塑料袋1个,蜡烛1支;教学课件。

【教学过程】

一、聚焦:揭示课题

1.教师播放视频,提问:知道这是哪吗?这是土耳其每年一次的热气球节,关于热气球你最想知道什么事情呢?(预设:热气球用什么材料做的?怎么升上空的?它的动力是什么?……)

2.教师谈话:看来在同学们的小脑袋里装着很多好奇的问题,问的最多的问题是热气球怎么升空和下降的。今天我们在课堂上就要来做一个热气球来研究这个问题。好不好?

3.板书课题——《我们来做热气球》

通过视频引出本节课研究的主题——热气球,让学生自己提出最感兴趣的问题,把本节课的研究方向指向“如何升空和下降”,这也是本节课的教学重点。

二、探索:模拟“热气球”升空的活动

1.提供材料,尝试设计

师:(课件)这是一个热气球,观察一下它主要是有哪几个部分组成?

上面是球囊,中间是加热装置,下面是吊篮。

提问:这节课,我们模拟做一个热气球,可以用什么材料代替呢?(预设:塑料袋、蜡烛)

要选择什么样的塑料袋更好呢?(轻薄的大塑料袋)

蜡烛是干什么用的?(加热)

2.“热力”升空,感知变化

(1)谈话:材料准备好了,怎么做呢?我们一起来看看正确的操作方法,想想看要注意什么问题?

强调:①注意安全,手不要触碰蜡烛。

②塑料袋口离桌面有一定的高度,不要紧贴桌面。

③注意观察实验现象,思考原因。

(2)提供材料,学生活动,并填写好实验记录单。

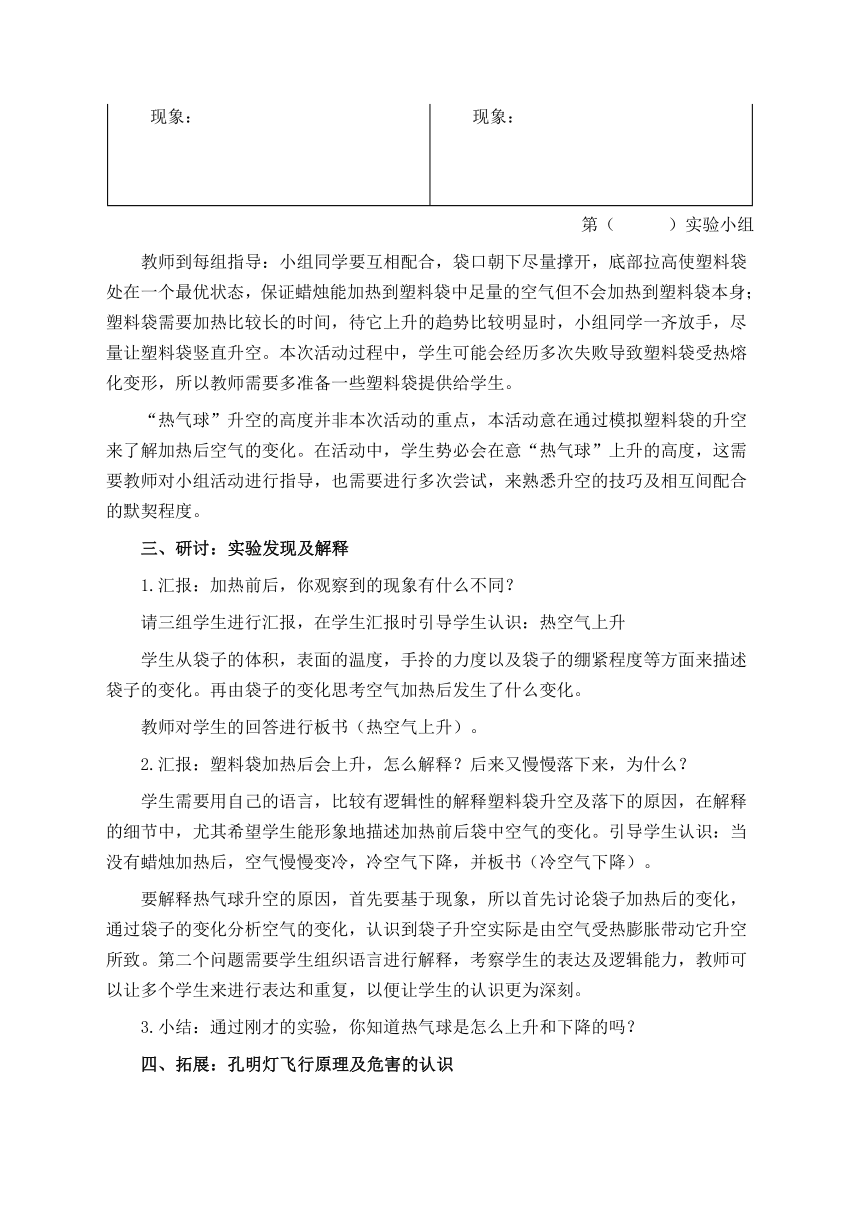

我们来做“热气球”实验记录单

加热前 加热后

绘图: 绘图:

现象: 现象:

第( )实验小组

教师到每组指导:小组同学要互相配合,袋口朝下尽量撑开,底部拉高使塑料袋处在一个最优状态,保证蜡烛能加热到塑料袋中足量的空气但不会加热到塑料袋本身;塑料袋需要加热比较长的时间,待它上升的趋势比较明显时,小组同学一齐放手,尽量让塑料袋竖直升空。本次活动过程中,学生可能会经历多次失败导致塑料袋受热熔化变形,所以教师需要多准备一些塑料袋提供给学生。

“热气球”升空的高度并非本次活动的重点,本活动意在通过模拟塑料袋的升空来了解加热后空气的变化。在活动中,学生势必会在意“热气球”上升的高度,这需要教师对小组活动进行指导,也需要进行多次尝试,来熟悉升空的技巧及相互间配合的默契程度。

三、研讨:实验发现及解释

1.汇报:加热前后,你观察到的现象有什么不同?

请三组学生进行汇报,在学生汇报时引导学生认识:热空气上升

学生从袋子的体积,表面的温度,手拎的力度以及袋子的绷紧程度等方面来描述袋子的变化。再由袋子的变化思考空气加热后发生了什么变化。

教师对学生的回答进行板书(热空气上升)。

2.汇报:塑料袋加热后会上升,怎么解释?后来又慢慢落下来,为什么?

学生需要用自己的语言,比较有逻辑性的解释塑料袋升空及落下的原因,在解释的细节中,尤其希望学生能形象地描述加热前后袋中空气的变化。引导学生认识:当没有蜡烛加热后,空气慢慢变冷,冷空气下降,并板书(冷空气下降)。

要解释热气球升空的原因,首先要基于现象,所以首先讨论袋子加热后的变化,通过袋子的变化分析空气的变化,认识到袋子升空实际是由空气受热膨胀带动它升空所致。第二个问题需要学生组织语言进行解释,考察学生的表达及逻辑能力,教师可以让多个学生来进行表达和重复,以便让学生的认识更为深刻。

3.小结:通过刚才的实验,你知道热气球是怎么上升和下降的吗?

四、拓展:孔明灯飞行原理及危害的认识

1.教师课件出示孔明灯图片,提问:孔明灯是一种能够长时间自由飞行的飞行灯,我国一些地区有元宵节放飞孔明灯的习俗,谁来说说孔明灯飞行的原理?(预设:它和热气球的原理一样,利用热空气膨胀会上升带动孔明灯飞行。)

提问:为什么孔明灯飞行的时间会更长?(预设:孔明灯的火源与灯一起飞行,可以持续加热。)

2.教师课件播放视频——燃放孔明灯的危害

3.课堂延伸:你还知道热空气上升在生活中的哪些运用吗?

【板书设计】

2.6 我们来做“热气球”

热空气 上升

冷空气 下降

同课异构(三)

【学情分析】

热气球是一种很有意思的交通工具,三年级学生非常感兴趣,甚至一些学生有过亲身体验的经历,大多数学生通过日常生活和学习的积累对热气球有一定的认识,对“热气球是需要靠热才能进行升空”的这一前概念能用自己的语言表达,但是“热气球受热后是怎样飞起来的?”这一问题,学生还不能做出科学的解释,这正是本节课需要解决的问题。

【教学准备】

教师: 蜡烛3支,点火器,塑料袋多个,底端带进气孔的PVC管和不带进气孔在PVC管各1个,教学课件及视频。

学生: 塑料袋2个,蜡烛3支/组,底端带进气孔的PVC管1个,火柴1盒,学生活动手册。

【教学目标】

科学观念:学生通过放飞“热气球”活动,了解空气受热后温度升高,体积膨胀上升。

科学思维:学生通过放飞“热气球”活动,了解热气球能升空是由于里面的空气受热膨胀变轻,从而带动了热气球升空,空气冷却后热气球又会降下来。知道在一定条件下,科学实验是可重复的。

探究实践:1.能通过模拟实验认识和描述某些生活现象。2.能运用画图、书写等形式记录实验现象。

态度责任:1.发展探究物质世界的兴趣。2.了解热空气上升原理在生活中的一些应用。3.了解燃放孔明灯的危险性。

【教学重难点】

重点:尝试让“热气球”升空并在此过程中了解“热空气”的上升现象。

难点:用概括性的语言有逻辑地解释“热气球”升空及降落的现象。

【教学方法】

小组合作法、实验研究法、教师演示法。

【教学过程】

一、创境导入,激趣动心

1.欣赏热气球升空的视频

2.为什么加热后热气球会升起来?

预设:火焰使热气球里面的空气被加热。

3.加热后空气到底发生了什么变化能让热气球上升?今天我们在课堂上就来做一个模拟热气球,通过模拟热气球来研究这个问题。

预设:空气被加热后体积(空气微粒)变大,空气往上跑......

板书课题:我们来做“热气球”

二、基于自主,合作探究

探究:模拟“热气球”升空

(一)提供材料,尝试设计

1. 做一个模拟热气球需要哪些材料?

预设:加热的火焰、绳子、做气球的布或纸……

2. 老师这里准备了一些材料,请某某同学上来看看是不是你需要的,你打算怎样组装成一个热气球?(适当提问引导)

学生拿出材料:一个较大的塑料袋,就是“热气球”,蜡烛用来加热,PVC管模拟热气球里面装蜡烛的筒,并尝试组装。

3.学生组装完成后,教师演示用点火器点燃蜡烛,同时简单介绍注意事项。

学生观看教师演示。

4.现在,我们能利用这个热源来让“热气球”升空了吗,谁愿意上来试一下。

学生尝试,发现问题:直接用蜡烛加热塑料袋里的空气很难,容易使塑料袋受热熔化变形;塑料袋太高,塑料袋鼓起来时间长;只用PVC管的装置蜡烛容易熄灭……

5.为了避免蜡烛火焰温度过高直接熔化“热气球”,我们可以利用这个PVC管,你们知PVC管怎样使用吗?

预设:PVC管的作用:快速加热,防风、保护塑料袋不被烧着;

6.请小组讨论详细的组装顺序和操作过程,并在学生活动 页画出PVC管和塑料袋的位置。

学生小组讨论,并在学生活动手册上画出纸筒和塑料袋的位置(画设计图)。

7.请学生介绍设计图,引导提问:

(1)PVC管底端要安装那个通气孔,为什么?

预设: PVC管的通气孔给蜡烛燃烧提供氧气。

(2)你打算用几根蜡烛,为什么?(根据情况,学生用到多根蜡烛时提问)

预设:1根蜡烛加热太慢了,效果不明显,用3根可以快速看到现象。

(3)模拟热气球实验时要观察什么?

预设:观察点燃蜡烛后,塑料袋能不能升起来;熄灭蜡烛后,塑料袋(热气球)会怎样变化。

(二)制作“热气球”,探寻“热力”秘密

1.接下来我们不仅要让“热气球”升空,更需要研究它是怎样升空的。拿出学生活动手册,了解活动中重点需要观察和记录的内容。

学生阅读学生活动手册的内容。

2.“热气球”升空要点及注意事项(语音播放):

(1)小组同学分工合作;

(2)塑料袋的袋口朝下尽量撑开,底部拉高使塑料袋处在一个最优状态,保证蜡烛能加热到塑料袋中足量的空气但不会加热到塑料袋本身;

(3)袋口也不能过低,以免把进气孔堵住,蜡烛不能长久燃烧;

(4)PVC管上端温度仍然较高,塑料袋尽量避免直接接触PVC管上端(请同学扯住上方)

(5)塑料袋需要加热比较长的时间,待它上升的趋势比较明显时,小组同学一齐放手,尽量让塑料袋竖直升空。

(6)模拟实验多重复几次;

(7)注意用火安全。

三、学导融合,交流点拨

研讨:实验发现及解释

1.刚才的活动中,有些小组的“热气球”飞的很高,过了比较长的时间才落下来,说说看,你们是怎么做的?有什么技巧吗?

学生介绍本组“热气球”升空的经验。

2.有些小组的“热气球”飞的没那么高,说说看,你们和飞的高的那个组方法一样吗?遇到了哪些问题?

学生介绍“热气球”升空不够高的情况,说出遇到的问题(加热时间不够,塑料袋拉的太高......)

3.展示学生活动手册的记录情况,讨论:加热前后,塑料袋发生了哪些方面的变化?

预设:袋子的体积,表面的温度,手拎的力度以及袋子的绷紧程度......

4.塑料袋加热后会上升,怎么解释?飞到一定高度塑料袋又慢慢落下来,为什么?(请多个学生表达)

学生根据袋子的变化思考空气加热后发生了什么变化。引导学生用自己的语言,比较有逻辑性的解释塑料袋升空及落下的原因:空气受热上升,受冷下降。

四、当堂检测,总结拓展:

(一)分小组完成当堂检测题

(二)孔明灯飞行原理及危害的认识

1.课件出示孔明灯的短视频

孔明灯是一种能够长时间自由飞行的飞行灯,我国一些地区有元宵节放飞孔明灯的习俗,谁来说说孔明灯飞行的原理?

预设:它和热气球的原理一样,利用空气受热膨胀会上升带动孔明灯飞行。

2.为什么孔明灯飞行的时间会更长?

预设:孔明灯的火源与灯一起飞行,可以持续加热。

3. 课件播放视频——孔明灯的危害,请学生说说对孔明灯有什么新的认识?

(三)其他应用“空气受热上升,受冷下降”原理制作的物品

纸蛇跳舞。

附:实验活动记录单

1.观察活动记录上有完成实验的一-些要点提示,比如:加热前,塑料袋不遮挡入气孔,小心不要点燃塑料袋或者烧伤自己。

2.记录加热后 袋子的状态, 不约束学生画在方框内,可以画在超过方框的地方,比如:袋子飞到高处。

3.解释加热后塑料袋的状态变化,可用语言与图画结合,如用小圆圈代表空气微粒。

同课异构(四)

【教材分析】

本课还渗透了课程标准中有关“运动”、“热”的内容:“物体的运动可以用位置、快慢和方向来描述”以及“热可以改变物体的状态,以不同方式传递,热是人们常见的一种能量表现形式”。在进行教学设计时,需要对以上内容给予适当关注。

【学情分析】

通过前面五课学习,学生已经知道空气具有质量、能占据空间,还可以被压缩。本课从热气球的升降现象引发学生思考和讨论,并尝试根据自己的理解,用自己的语言有逻辑地解释热气球的升降现象。

热气球是生活中比较有趣的一个物件,三年级的学生对此很感兴趣,甚至有一些学生有过亲身体验的经历,对热气球具有一定的认识,具备了了解“热气球是需要靠热才能进行升空”的这一前概念,但是对“热气球受热后是怎样飞起来的?”这一问题不能做出具体的解释,这正是本节课的着眼点。

【教学目标】

科学观念:学生通过放飞“热气球”活动,了解空气受热后温度升高,体积膨胀上升。

科学思维:1.学生通过放飞“热气球”活动,了解热气球能升空是由于里面的空气受热膨胀变轻,从而带动了热气球升空,空气冷却后热气球又会降下来。2.学生通过放飞“热气球”活动,知道在一定条件下,科学实验是可重复的。

探究实践:1.在放飞“热气球”的活动中,能描述热气球上升和下降的现象,并对类似的现象进行解释。2.在放飞“热气球”的活动中,能运用绘画、书写等形式进行设计和记录实验现象。

态度责任:1.在放飞“热气球”的活动中,能针对活动中遇到的困难或问题提出自己的解决方案。2.学生通过拓展活动,了解孔明灯的飞行原理以及危害性。

【教学重难点】

重点:尝试让“热气球”升空并在此过程中了解“热空气”的上升现象。

难点:用概括性的语言有逻辑地解释“热气球”升空及降落的现象。

【教学准备】

教学课件、视频;每个小组塑料袋1个,蜡烛1支,纸筒1个,点火器1个,学习单,学生活动手册。

【教学过程】

一、聚焦:揭示课题

1.教师课件出示热气球的视频。

2.教师出示人们加热使热气球上升的图片,提问:仔细观察,人们做了什么使热气球升了上去?

谈话:其实,人们在加热过程中并没有加热热气球本身,而是加热了里面的空气,那么加热后空气发了哪些变化,热气球又是怎么升上去的,今天我们在课堂上就要来做一个模拟热气球,通过模拟热气球来研究这个问题。

板书课题——《我们来做热气球》

二、探索:模拟“热气球”升空的活动

1.提供材料,设计实验

(1)提问:老师有一个较大的塑料袋,这个就是今天我们课堂上的“热气球”。当然,只有这一个塑料袋当然没法直接让它飞起来,还需要什么?

教师出示蜡烛,演示用点火器点燃蜡烛,同时简单介绍点火器的使用方法及注意事项。

(2)谈话:现在,我们能利用这个热源来让“热气球”升空了吗?

(3)教师出示纸筒,提问:为了避免蜡烛火焰温度过高直接熔化“热气球”,我们可以利用这个纸筒,你们知道纸筒怎样使用吗?

2.“热力”升空,感知变化

(1)谈话:接下来我们不仅要让“热气球”升空,更重要的是研究观察它是怎样升空的,以及有哪些注意事项。所以在活动开始之前,要首先看实验记录单,来了解活动中重点需要观察和记录的内容。

(2)提供材料,学生活动:利用蜡烛、纸筒让“热气球”升空。

三、研讨:实验发现及解释

1.回顾活动,分析成败

(1)讨论:刚才的活动中,有些小组的“热气球”飞的很高,过了比较长的时间才落下来,说说看,你观察到了塑料袋的哪些变化?

(2)讨论:请说一说是什么原因让塑料袋上升的呢?蜡烛加热了什么?什么发生了变化?

教师对学生的回答进行板书。

(3)讨论小结:塑料袋加热后会上升,怎么解释?后来又慢慢落下来,为什么?

四、拓展:热空气上升原理的其他证据(起承转合:下堂课继续探究)

提问:生活中在哪些地方观察过热空气上升冷空气下降的现象

联系生活实际,分析历史与现代生活中热空气上升的现象,学以致用。

【板书设计】

我们来做“热气球”

塑料袋 空气

加热前 变热了 受热

变鼓了 膨胀

松手后 上升 变轻

下降 变冷