沪教版化学九年级下册课课练:第6章 第1节 第2课时 物质溶解时的热效应 水溶液的性质 (word版有答案)

文档属性

| 名称 | 沪教版化学九年级下册课课练:第6章 第1节 第2课时 物质溶解时的热效应 水溶液的性质 (word版有答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 145.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 沪教版 | ||

| 科目 | 化学 | ||

| 更新时间 | 2022-07-29 10:04:53 | ||

图片预览

文档简介

第6章 第1节 第2课时 物质溶解时的热效应 水溶液的性质

一、选择题

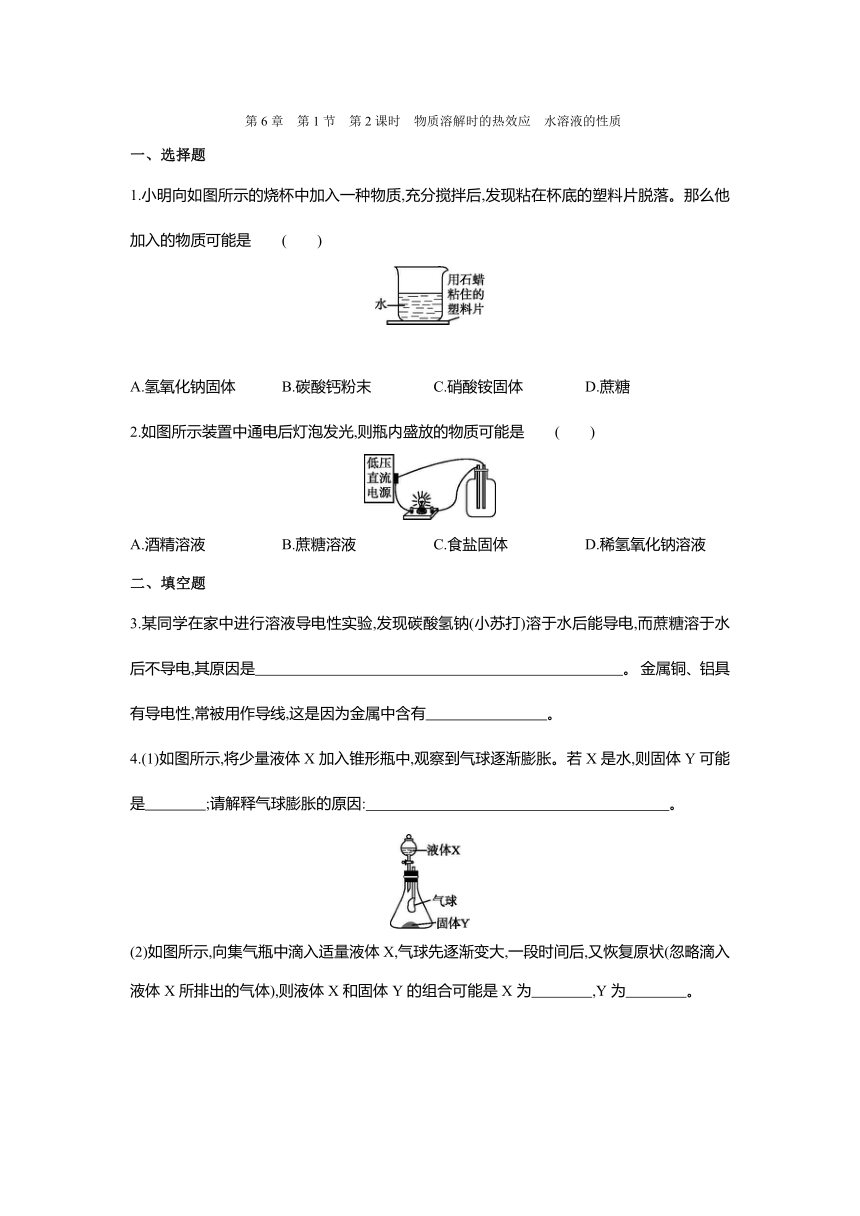

1.小明向如图所示的烧杯中加入一种物质,充分搅拌后,发现粘在杯底的塑料片脱落。那么他加入的物质可能是 ( )

A.氢氧化钠固体 B.碳酸钙粉末 C.硝酸铵固体 D.蔗糖

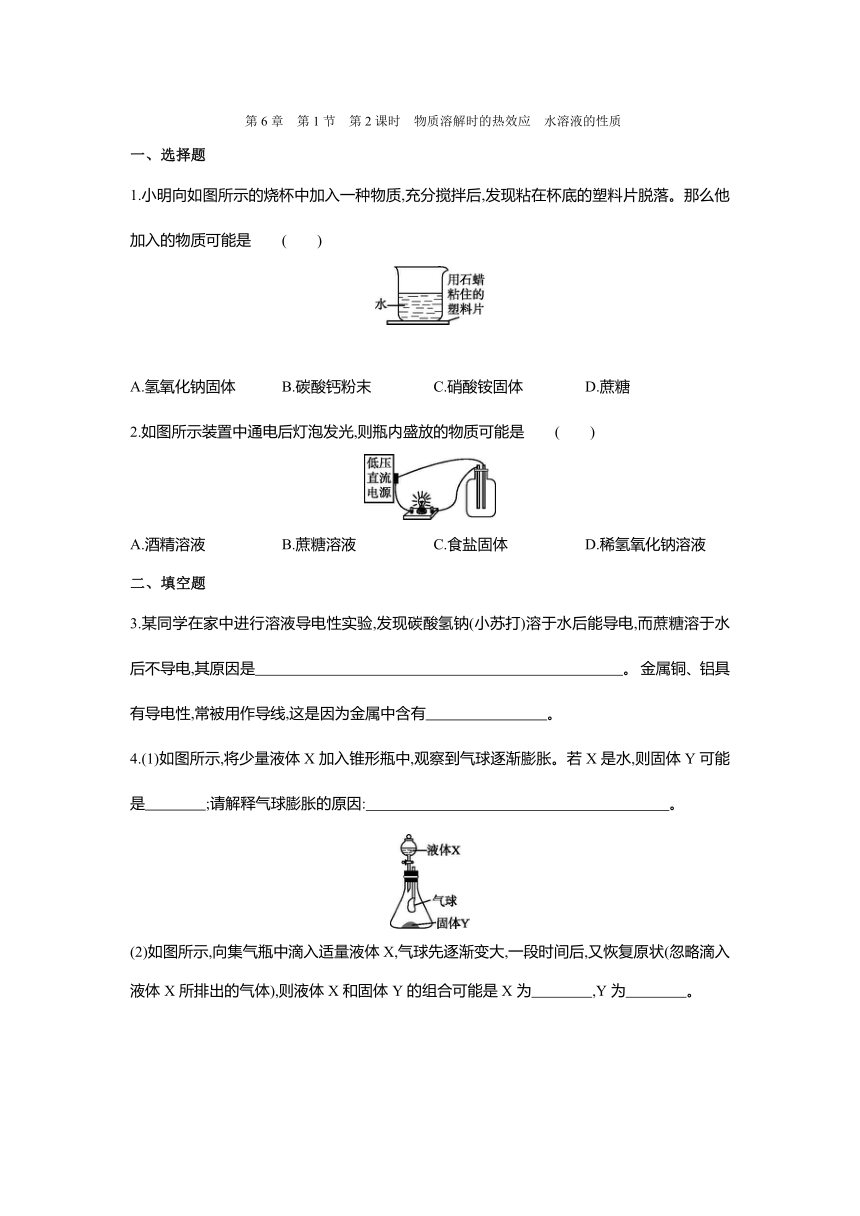

2.如图所示装置中通电后灯泡发光,则瓶内盛放的物质可能是 ( )

A.酒精溶液 B.蔗糖溶液 C.食盐固体 D.稀氢氧化钠溶液

二、填空题

3.某同学在家中进行溶液导电性实验,发现碳酸氢钠(小苏打)溶于水后能导电,而蔗糖溶于水后不导电,其原因是 。 金属铜、铝具有导电性,常被用作导线,这是因为金属中含有 。

4.(1)如图所示,将少量液体X加入锥形瓶中,观察到气球逐渐膨胀。若X是水,则固体Y可能是 ;请解释气球膨胀的原因: 。

(2)如图所示,向集气瓶中滴入适量液体X,气球先逐渐变大,一段时间后,又恢复原状(忽略滴入液体X所排出的气体),则液体X和固体Y的组合可能是X为 ,Y为 。

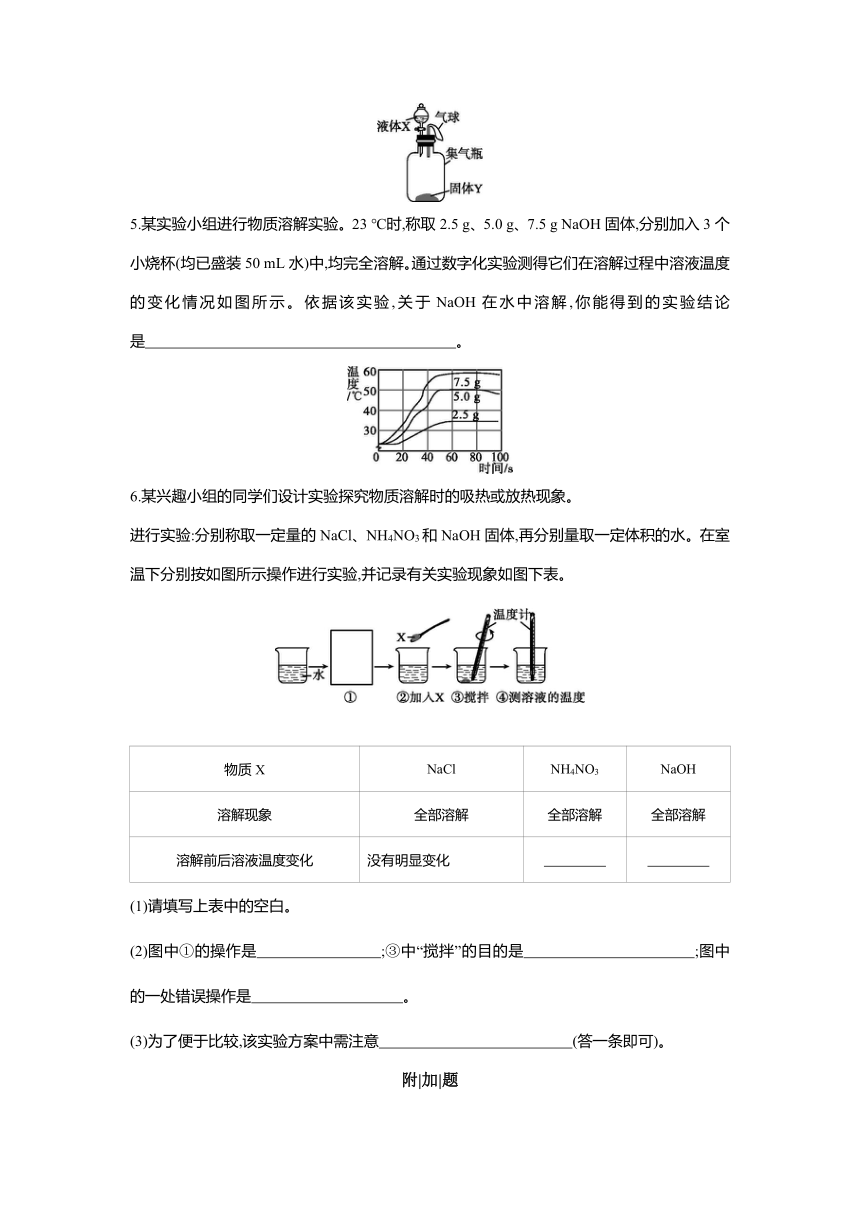

5.某实验小组进行物质溶解实验。23 ℃时,称取2.5 g、5.0 g、7.5 g NaOH固体,分别加入3个小烧杯(均已盛装50 mL水)中,均完全溶解。通过数字化实验测得它们在溶解过程中溶液温度的变化情况如图所示。依据该实验,关于NaOH在水中溶解,你能得到的实验结论是 。

6.某兴趣小组的同学们设计实验探究物质溶解时的吸热或放热现象。

进行实验:分别称取一定量的NaCl、NH4NO3和NaOH固体,再分别量取一定体积的水。在室温下分别按如图所示操作进行实验,并记录有关实验现象如图下表。

物质X NaCl NH4NO3 NaOH

溶解现象 全部溶解 全部溶解 全部溶解

溶解前后溶液温度变化 没有明显变化

(1)请填写上表中的空白。

(2)图中①的操作是 ;③中“搅拌”的目的是 ;图中的一处错误操作是 。

(3)为了便于比较,该实验方案中需注意 (答一条即可)。

附|加|题

7.将NaOH、NaCl、NH4NO3固体各10 g分别放入盛有100 mL水的烧杯中充分溶解。在不同时间测量溶液的温度,绘制成如图所示图像。分析图像,回答问题。

(1)在NaOH、NaCl、NH4NO3三种物质中,溶解时产生吸热现象的是 (填名称)。

(2)对NaOH而言,a点右侧曲线表示:在一定时间段内,溶液温度随时间推移而 (填“升高”或“降低”),其原因是 。

答案

1.A 氢氧化钠溶于水放出热量,使溶液温度升高,石蜡熔化,粘在烧杯底的塑料片脱落。

2.D 酒精和蔗糖溶于水时都是以分子的形式向水中扩散,其溶液很难导电;食盐固体中钠离子和氯离子不能自由移动,不具有导电性;氢氧化钠溶于水时能产生自由移动的钠离子和氢氧根离子,其溶液具有导电性。

3.碳酸氢钠溶于水后能产生自由移动的离子,故其溶液具有导电性,而蔗糖溶于水后,不能形成自由移动的离子 自由移动的电子

4.(1)硝酸铵 硝酸铵溶于水温度降低,使锥形瓶内气压减小,在大气压作用下空气被压入气球内 (2)水 氢氧化钠

(1)气球膨胀,说明滴入水后锥形瓶内气压降低,硝酸铵固体溶于水能降低容器内温度,从而使容器内压强减小。(2)氢氧化钠固体溶于水放出热量,使集气瓶内气压增大,气球膨胀;温度逐渐恢复至室温,气球逐渐变小,又恢复原状。

5.相同条件下,溶解的氢氧化钠越多,放出的热量越多(合理即可)

比较图像可以看出,2.5 g氢氧化钠溶于水时,温度上升最少;7.5 g氢氧化钠溶于水时,温度上升最多。即相同条件下,溶解的氢氧化钠越多,放出的热量越多。

6.(1)温度降低 温度升高

(2)测量水的温度 加快物质的溶解速率

用温度计搅拌

(3)加入水的体积相同(或加入物质的质量相同等,合理即可)

(2)要探究物质溶解时的温度变化就要事先测定水的温度;溶解过程中搅拌是为了加快物质的溶解速率;搅拌时应该用玻璃棒而不是温度计。

7.(1)氯化钠、硝酸铵 (2)降低 溶液热量散失

(1)分析图像,可以发现NH4NO3、NaCl溶于水时,温度降低,产生吸热现象。(2)从a点右侧曲线变化可以得出,在一定时间段内,溶液温度随时间推移而降低,因为溶液的温度比周围环境高,会向外散热,使温度降低。

一、选择题

1.小明向如图所示的烧杯中加入一种物质,充分搅拌后,发现粘在杯底的塑料片脱落。那么他加入的物质可能是 ( )

A.氢氧化钠固体 B.碳酸钙粉末 C.硝酸铵固体 D.蔗糖

2.如图所示装置中通电后灯泡发光,则瓶内盛放的物质可能是 ( )

A.酒精溶液 B.蔗糖溶液 C.食盐固体 D.稀氢氧化钠溶液

二、填空题

3.某同学在家中进行溶液导电性实验,发现碳酸氢钠(小苏打)溶于水后能导电,而蔗糖溶于水后不导电,其原因是 。 金属铜、铝具有导电性,常被用作导线,这是因为金属中含有 。

4.(1)如图所示,将少量液体X加入锥形瓶中,观察到气球逐渐膨胀。若X是水,则固体Y可能是 ;请解释气球膨胀的原因: 。

(2)如图所示,向集气瓶中滴入适量液体X,气球先逐渐变大,一段时间后,又恢复原状(忽略滴入液体X所排出的气体),则液体X和固体Y的组合可能是X为 ,Y为 。

5.某实验小组进行物质溶解实验。23 ℃时,称取2.5 g、5.0 g、7.5 g NaOH固体,分别加入3个小烧杯(均已盛装50 mL水)中,均完全溶解。通过数字化实验测得它们在溶解过程中溶液温度的变化情况如图所示。依据该实验,关于NaOH在水中溶解,你能得到的实验结论是 。

6.某兴趣小组的同学们设计实验探究物质溶解时的吸热或放热现象。

进行实验:分别称取一定量的NaCl、NH4NO3和NaOH固体,再分别量取一定体积的水。在室温下分别按如图所示操作进行实验,并记录有关实验现象如图下表。

物质X NaCl NH4NO3 NaOH

溶解现象 全部溶解 全部溶解 全部溶解

溶解前后溶液温度变化 没有明显变化

(1)请填写上表中的空白。

(2)图中①的操作是 ;③中“搅拌”的目的是 ;图中的一处错误操作是 。

(3)为了便于比较,该实验方案中需注意 (答一条即可)。

附|加|题

7.将NaOH、NaCl、NH4NO3固体各10 g分别放入盛有100 mL水的烧杯中充分溶解。在不同时间测量溶液的温度,绘制成如图所示图像。分析图像,回答问题。

(1)在NaOH、NaCl、NH4NO3三种物质中,溶解时产生吸热现象的是 (填名称)。

(2)对NaOH而言,a点右侧曲线表示:在一定时间段内,溶液温度随时间推移而 (填“升高”或“降低”),其原因是 。

答案

1.A 氢氧化钠溶于水放出热量,使溶液温度升高,石蜡熔化,粘在烧杯底的塑料片脱落。

2.D 酒精和蔗糖溶于水时都是以分子的形式向水中扩散,其溶液很难导电;食盐固体中钠离子和氯离子不能自由移动,不具有导电性;氢氧化钠溶于水时能产生自由移动的钠离子和氢氧根离子,其溶液具有导电性。

3.碳酸氢钠溶于水后能产生自由移动的离子,故其溶液具有导电性,而蔗糖溶于水后,不能形成自由移动的离子 自由移动的电子

4.(1)硝酸铵 硝酸铵溶于水温度降低,使锥形瓶内气压减小,在大气压作用下空气被压入气球内 (2)水 氢氧化钠

(1)气球膨胀,说明滴入水后锥形瓶内气压降低,硝酸铵固体溶于水能降低容器内温度,从而使容器内压强减小。(2)氢氧化钠固体溶于水放出热量,使集气瓶内气压增大,气球膨胀;温度逐渐恢复至室温,气球逐渐变小,又恢复原状。

5.相同条件下,溶解的氢氧化钠越多,放出的热量越多(合理即可)

比较图像可以看出,2.5 g氢氧化钠溶于水时,温度上升最少;7.5 g氢氧化钠溶于水时,温度上升最多。即相同条件下,溶解的氢氧化钠越多,放出的热量越多。

6.(1)温度降低 温度升高

(2)测量水的温度 加快物质的溶解速率

用温度计搅拌

(3)加入水的体积相同(或加入物质的质量相同等,合理即可)

(2)要探究物质溶解时的温度变化就要事先测定水的温度;溶解过程中搅拌是为了加快物质的溶解速率;搅拌时应该用玻璃棒而不是温度计。

7.(1)氯化钠、硝酸铵 (2)降低 溶液热量散失

(1)分析图像,可以发现NH4NO3、NaCl溶于水时,温度降低,产生吸热现象。(2)从a点右侧曲线变化可以得出,在一定时间段内,溶液温度随时间推移而降低,因为溶液的温度比周围环境高,会向外散热,使温度降低。