2022—2023学年部编版语文八年级上册第10课《三峡》教学设计

文档属性

| 名称 | 2022—2023学年部编版语文八年级上册第10课《三峡》教学设计 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 767.9KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-07-31 13:06:59 | ||

图片预览

文档简介

《三峡》教学设计

姓名 教学课题 八年级上第三单元《三峡》

课时 2课时 课型 新授阅读课

教材分析 八年级上第三单元是本套教材第一个文言诗文单元,本单元的目标主要是借助注释和工具书自主阅读课文,积累文言知识;通过反复诵读和联想想象的方法体会诗文中描绘的意境和作者的情怀,从而激发对祖国河山的热爱。因此在设计本单元教学时,教师可将重点放在诗文借景抒情的写作手法、参差和谐的骈文音律、作者丰富的想象以及寄托的情感上面,引导学生对文言诗文有整体的了解与把握。 《三峡》节选自《水经注·江水注》,是北魏地理学家郦道元为《水经》作的注解,《水经》仅有一万多字,但《水经注》则达到了四十卷。郦道元虽然没有去过三峡,但是他翻阅了包括《宜都记》和《荆州记》在内的重要文献,凭借着自己游历山川的考察经验和对祖国的热爱,用寥寥150字写下了这篇画面唯美、骈散结合、情感跌宕的三峡风景图。 教学本文,需要学生掌握重要的文言现象,如“良”、“绝”、“奔”和互文的用法;借助诵读和想象,用自己的话理解和描绘《三峡》中描绘的景物及其特点;通过赏析骈散结合等艺术手法,感受诗文的美,体会作者的情怀。教师也可以提供相关的群文阅读资料及支架,促进学生自主阅读。

教学目标 通过自主朗读、小组讨论的形式,梳理积累文言知识,重点理解互文的手法。 反复诵读,联想想象,用自己的话描述三峡的意境,把握借景抒情、骈散结合的艺术特点。 熟读成诵,品析词句,借助拓展资料,感受三峡的美与作者的情怀。

重点、难点 重点:把握《三峡》借景抒情、骈散结合的艺术特点 难点:品析词句,感受三峡的美与作者的情怀

教学方法 诵读法:文言诗文的学习需要反复朗读,最好熟读成诵,通过反复诵读,每次诵读解决一个学习问题,或梳理字词,或理清层次,或品析词句。教师应对学生的诵读提出一定要求,要读得顺、读得美。以学生诵读为主,教师可补充诵读知识进行指导。 小组合作探究:本篇文章虽然是学生第一次接触文言诗文,但课文篇幅不长,注释也比较详细,因此教师可放手让学生自主阅读探究。在学习写作特点和品析词句时,教师可针对学生的问题再及时给予反馈与指导。 群文阅读法:《三峡》是节选自《水经注》的一个注解,而《水经注》的创作又借鉴了两篇历史文献。在阅读时,不妨提供这些资料让学生进行比较与补充,从而更进一步地了解三峡,感受三峡美景,体会作者情怀。

教学过程

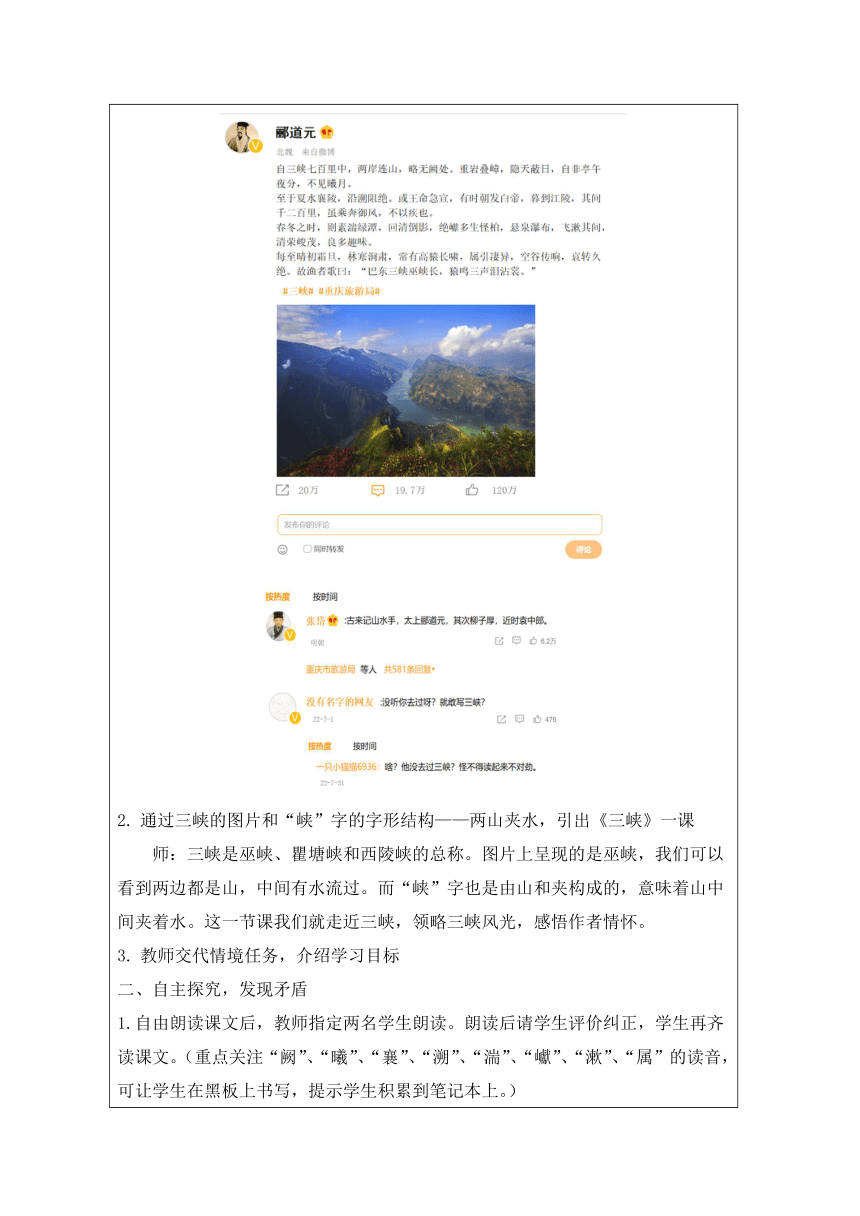

情境任务:近日,旅游大V郦道元发布了一条三峡风景的微博,并附上《三峡》作为配文。旅游爱好者、文学家张岱点赞转发并评论道“古来记山水手,太上郦道元,其次柳子厚,近时袁中郎”。但随即有网友质疑郦道元是否去过三峡,怀疑文章的真实性,认为《三峡》不值得一读。对此,你怎么看?请你根据《三峡》内容及相关资料,为郦道元解释辩解,并向其他网友推荐三峡这一景点。 《三峡》真实吗? 情境导入,激发兴趣 教师出示情境任务图片:今天老师在休息时刷到了旅游大V郦道元的微博(出示图片),大家看图片知道这是哪里吗?你是如何判断的? 通过三峡的图片和“峡”字的字形结构——两山夹水,引出《三峡》一课 师:三峡是巫峡、瞿塘峡和西陵峡的总称。图片上呈现的是巫峡,我们可以看到两边都是山,中间有水流过。而“峡”字也是由山和夹构成的,意味着山中间夹着水。这一节课我们就走近三峡,领略三峡风光,感悟作者情怀。 教师交代情境任务,介绍学习目标 自主探究,发现矛盾

1.自由朗读课文后,教师指定两名学生朗读。朗读后请学生评价纠正,学生再齐读课文。(重点关注“阙”、“曦”、“襄”、“溯”、“湍”、“巘”、“漱”、“属”的读音,可让学生在黑板上书写,提示学生积累到笔记本上。) 读完后,用“作者描绘了三峡(之/中)景物(的)形容词特点,我感受到三峡的( 形容词 )”句式试着描述三峡所描写的景色,谈谈阅读后的感受。 参考例句:作者描绘了三峡之山的连绵与高耸,我感受到三峡的雄伟壮阔。 根据教师提供的有关三峡图片、视频与资料,与《三峡》对比阅读,比较相同与不同之处。 小组合作,探究《三峡》的真实性 教师提供郦道元和《水经注》的资料,学生自主阅读 郦道元:字善长,范阳涿州(今河北省涿州市)人,北魏时期官员、地理学家。他曾经出任尚书郎等职,执法严峻,得罪了一些宗室。孝昌三年,遭到杀害。他是中国游记文学的开创者,对后世游记散文发展影响很大。 《水经注》:是郦道元为《水经》做的注文,《水经》全书1万多字,《水经注》长达四十卷,记述自然地理与人文地理,地域范围是西汉王朝及南亚印度和和恒河流域、中南半岛、朝鲜半岛南部。郦道元注释《水经》,不仅训释名物和词句,更注重对原书的补充扩展,或征引古代典籍,或参以亲身探访经历,或采用深化、传说、歌谣等内容,大大充实了原著内容。当时南北分裂,郦道元身在北方,实际并未踏足三峡地区,《三峡》一文是他在前人的记述基础上整理加工而成的。 师:针对网友的疑问,郦道元承认自己没有去过三峡。那他是如何将《三峡》写得如此真实的呢?他写作的依据是什么? 郦道元虽然没有去过,但是他阅读了有关三峡的文献,在《宜都记》和《荆州记》为主要参考资料整理加工而成;同时,郦道元作为著名的地理学者,有丰富的亲身游历祖国河山的经验,经过想象,使得《三峡》读起来非常非常的真实。 搜集并阅读《宜都记》和《荆州记》片段,总结《三峡》与二者的联系。 《三峡》袁山松《宜都记》盛弘之《荆州记》自三峡七百里中,两岸连山,略无阙处。自西陵溯江西北行三十里,入峡口,其山行周围隐映,如绝复通峡长七百里,两岸连山,略无绝处重岩叠嶂,隐天蔽日,自非亭午夜分,不见曦月。高山重嶂,非日中夜半,不见日月也。重岩叠嶂,隐天蔽日。至于夏水襄陵,沿溯阻绝。或王命急宣,有时朝发白帝,暮到江陵,其间千二百里,虽乘奔御风,不以疾也。春冬之时,则素湍绿潭,回清倒影,绝巘多生怪柏,悬泉瀑布,飞漱其间,清荣峻茂,良多趣味。每至晴初霜旦,林寒涧肃,常有高猿长啸,属引凄异,空谷传响,哀转久绝。峡中猿鸣至清,诸山谷传其响,泠泠不绝。常有高猿长啸,属引清远。故渔者歌曰:“巴东三峡巫峡长,猿鸣三声泪沾裳。”行者歌之曰:“巴东三峡猿鸣悲,猿鸣三声泪沾衣”渔者歌曰:“巴东三峡巫峡长,猿鸣三声泪沾裳。”

再次朗读课文,联系现实提出质疑,并用相关资料作为依据解答。(教师在过程中指导梳理部分文言知识) 两岸真的略无阙处吗?教师引导学生关注“略”的含义,“略”有三个含义,即“完全”、“几乎”和“稍微”,在这里解释为“几乎”。 怎样理解“沿溯阻绝”?教师引导学生关注“溯”的含义,拓展《诗经·蒹葭》中的“溯洄从之”来理解。联系我国南方亚热带季风气候,翻译“至于夏水襄陵,沿溯阻绝”一句。 “巴东三峡”哪个最长?教师拓展有关三峡地理特点和长度的资料。 虽然说瞿塘峡8公里、巫峡长46公里、西陵峡长69公里,但长江三峡总长193公里,包括峡谷和宽谷交替出现的河谷。峡谷段90公里,宽谷是103公里,经过历史资料推断郦道元指的西陵峡只有10公里。所以,三峡中最长的还属巫峡。 作业:(1)必做:梳理积累课文中的生字词、文言实词、虚词、一词多义、古今异义词、通假字等文言知识。 生字词:曦、襄、溯、湍、巘、漱 文言实词:略无;亭午;夜分;曦月;襄陵;沿溯;湍;回清;绝巘;飞漱;荣;晴初霜旦;肃;属;引;凄异;响;哀转 文言虚词:自、良 通假字:阙(缺) 一词多义:自(在、如果);绝(极高的、停止) 词类活用:襄(升到高处)、奔(飞奔的马) (2)选做:课外搜集与《三峡》有关的文章或句子,为三峡撰写300字左右的景点介绍。 第二课时:《三峡》值得读吗?(自主探究,全班交流) 用“我认为《三峡》值得一读,因为它……”的句式进行探究分享,可从以下三个角度中选择一个进行分析。 探究《三峡》的画面美 作者按照什么顺序写的景物,这样写景有什么好处? 先总体描绘三峡概貌,突出雄伟气象;接下来,按照特点不同,顺着文脉之势,先写夏水襄陵的峻急雄壮,再写春冬与秋天,转为沉静和凄凉。 从三峡结构看,作者从群山约束写起,在写中间江水流淌,最后又聚焦山,首尾呼应。 三峡写了哪些景物,不同季节的景物具有怎样的特征? 夏季,江水满溢,一泻千里,给人惊心动魄的感觉; 春冬:水流和缓,潭深水碧,优美雅致; 秋季:万物萧条,凄清哀婉,引人垂泪。 探究《三峡》的音韵美 反复诵读,说说《三峡》读起来有什么感觉? 《三峡》的词句、节奏有什么特点? 理解并翻译含有互文手法的句子:素湍绿潭,回清倒影;清荣峻茂 《三峡》一文短短150字,四字、六字句参差错落,骈散结合,音韵和谐,朗朗上口。 探究《三峡》的情感美 作者通过描写三峡表达了怎样的感情? 这样的感情是怎样通过写作技巧表达出来的? 作者借景抒情,情景交融。首先写群山连绵,高耸入云,表达作者欣赏赞叹的情感;接着赞美夏日三峡江水的奔放、春冬江水的清幽以及秋日三峡山中的凄婉。 从文中选择喜欢的段落或景色,将其改编为散文,200-400字左右。 作业:选择感兴趣的三峡景色图或视频,模仿《三峡》的写作特点,为图片或视频配文,发布微博,向周围人推荐这一景点。

教学设计说明 2022年版语文课标指出语文学习要创造真实情境,教师在创设情境时要将生活实践、阅读与表达结合,共同促进学生语文核心素养的发展。因此,针对《三峡》一文,笔者设计了“旅游博主郦道元发微博”的情境,将历史人物、文学文章置于现代的语言情境中,激发学生探究三峡的兴趣,用任务与问题驱动学生探究,并进行成果的展示。在这个过程中,教师不仅提供郦道元、《水经注》简介这样的基本资源,也拓展了《宜都记》这样的课外资源进行群文阅读,引导学生在比较中深入理解课文,拓宽学生的学科眼界。 笔者将“语言积累与运用”任务群融入教学设计中。本文篇幅短小,且课下注释完备,教师给予一定的提示与学习支架,学生可以进行自主梳理与积累文言知识。教师再根据学生的探究效果进行补充和拓展。 学生最后需要模仿郦道元的《三峡》,运用其中的写景技巧和语言风格,发布与三峡有关的微博,旨在提升学生的语言运用能力,评价学生是否掌握本节课所学内容。

姓名 教学课题 八年级上第三单元《三峡》

课时 2课时 课型 新授阅读课

教材分析 八年级上第三单元是本套教材第一个文言诗文单元,本单元的目标主要是借助注释和工具书自主阅读课文,积累文言知识;通过反复诵读和联想想象的方法体会诗文中描绘的意境和作者的情怀,从而激发对祖国河山的热爱。因此在设计本单元教学时,教师可将重点放在诗文借景抒情的写作手法、参差和谐的骈文音律、作者丰富的想象以及寄托的情感上面,引导学生对文言诗文有整体的了解与把握。 《三峡》节选自《水经注·江水注》,是北魏地理学家郦道元为《水经》作的注解,《水经》仅有一万多字,但《水经注》则达到了四十卷。郦道元虽然没有去过三峡,但是他翻阅了包括《宜都记》和《荆州记》在内的重要文献,凭借着自己游历山川的考察经验和对祖国的热爱,用寥寥150字写下了这篇画面唯美、骈散结合、情感跌宕的三峡风景图。 教学本文,需要学生掌握重要的文言现象,如“良”、“绝”、“奔”和互文的用法;借助诵读和想象,用自己的话理解和描绘《三峡》中描绘的景物及其特点;通过赏析骈散结合等艺术手法,感受诗文的美,体会作者的情怀。教师也可以提供相关的群文阅读资料及支架,促进学生自主阅读。

教学目标 通过自主朗读、小组讨论的形式,梳理积累文言知识,重点理解互文的手法。 反复诵读,联想想象,用自己的话描述三峡的意境,把握借景抒情、骈散结合的艺术特点。 熟读成诵,品析词句,借助拓展资料,感受三峡的美与作者的情怀。

重点、难点 重点:把握《三峡》借景抒情、骈散结合的艺术特点 难点:品析词句,感受三峡的美与作者的情怀

教学方法 诵读法:文言诗文的学习需要反复朗读,最好熟读成诵,通过反复诵读,每次诵读解决一个学习问题,或梳理字词,或理清层次,或品析词句。教师应对学生的诵读提出一定要求,要读得顺、读得美。以学生诵读为主,教师可补充诵读知识进行指导。 小组合作探究:本篇文章虽然是学生第一次接触文言诗文,但课文篇幅不长,注释也比较详细,因此教师可放手让学生自主阅读探究。在学习写作特点和品析词句时,教师可针对学生的问题再及时给予反馈与指导。 群文阅读法:《三峡》是节选自《水经注》的一个注解,而《水经注》的创作又借鉴了两篇历史文献。在阅读时,不妨提供这些资料让学生进行比较与补充,从而更进一步地了解三峡,感受三峡美景,体会作者情怀。

教学过程

情境任务:近日,旅游大V郦道元发布了一条三峡风景的微博,并附上《三峡》作为配文。旅游爱好者、文学家张岱点赞转发并评论道“古来记山水手,太上郦道元,其次柳子厚,近时袁中郎”。但随即有网友质疑郦道元是否去过三峡,怀疑文章的真实性,认为《三峡》不值得一读。对此,你怎么看?请你根据《三峡》内容及相关资料,为郦道元解释辩解,并向其他网友推荐三峡这一景点。 《三峡》真实吗? 情境导入,激发兴趣 教师出示情境任务图片:今天老师在休息时刷到了旅游大V郦道元的微博(出示图片),大家看图片知道这是哪里吗?你是如何判断的? 通过三峡的图片和“峡”字的字形结构——两山夹水,引出《三峡》一课 师:三峡是巫峡、瞿塘峡和西陵峡的总称。图片上呈现的是巫峡,我们可以看到两边都是山,中间有水流过。而“峡”字也是由山和夹构成的,意味着山中间夹着水。这一节课我们就走近三峡,领略三峡风光,感悟作者情怀。 教师交代情境任务,介绍学习目标 自主探究,发现矛盾

1.自由朗读课文后,教师指定两名学生朗读。朗读后请学生评价纠正,学生再齐读课文。(重点关注“阙”、“曦”、“襄”、“溯”、“湍”、“巘”、“漱”、“属”的读音,可让学生在黑板上书写,提示学生积累到笔记本上。) 读完后,用“作者描绘了三峡(之/中)景物(的)形容词特点,我感受到三峡的( 形容词 )”句式试着描述三峡所描写的景色,谈谈阅读后的感受。 参考例句:作者描绘了三峡之山的连绵与高耸,我感受到三峡的雄伟壮阔。 根据教师提供的有关三峡图片、视频与资料,与《三峡》对比阅读,比较相同与不同之处。 小组合作,探究《三峡》的真实性 教师提供郦道元和《水经注》的资料,学生自主阅读 郦道元:字善长,范阳涿州(今河北省涿州市)人,北魏时期官员、地理学家。他曾经出任尚书郎等职,执法严峻,得罪了一些宗室。孝昌三年,遭到杀害。他是中国游记文学的开创者,对后世游记散文发展影响很大。 《水经注》:是郦道元为《水经》做的注文,《水经》全书1万多字,《水经注》长达四十卷,记述自然地理与人文地理,地域范围是西汉王朝及南亚印度和和恒河流域、中南半岛、朝鲜半岛南部。郦道元注释《水经》,不仅训释名物和词句,更注重对原书的补充扩展,或征引古代典籍,或参以亲身探访经历,或采用深化、传说、歌谣等内容,大大充实了原著内容。当时南北分裂,郦道元身在北方,实际并未踏足三峡地区,《三峡》一文是他在前人的记述基础上整理加工而成的。 师:针对网友的疑问,郦道元承认自己没有去过三峡。那他是如何将《三峡》写得如此真实的呢?他写作的依据是什么? 郦道元虽然没有去过,但是他阅读了有关三峡的文献,在《宜都记》和《荆州记》为主要参考资料整理加工而成;同时,郦道元作为著名的地理学者,有丰富的亲身游历祖国河山的经验,经过想象,使得《三峡》读起来非常非常的真实。 搜集并阅读《宜都记》和《荆州记》片段,总结《三峡》与二者的联系。 《三峡》袁山松《宜都记》盛弘之《荆州记》自三峡七百里中,两岸连山,略无阙处。自西陵溯江西北行三十里,入峡口,其山行周围隐映,如绝复通峡长七百里,两岸连山,略无绝处重岩叠嶂,隐天蔽日,自非亭午夜分,不见曦月。高山重嶂,非日中夜半,不见日月也。重岩叠嶂,隐天蔽日。至于夏水襄陵,沿溯阻绝。或王命急宣,有时朝发白帝,暮到江陵,其间千二百里,虽乘奔御风,不以疾也。春冬之时,则素湍绿潭,回清倒影,绝巘多生怪柏,悬泉瀑布,飞漱其间,清荣峻茂,良多趣味。每至晴初霜旦,林寒涧肃,常有高猿长啸,属引凄异,空谷传响,哀转久绝。峡中猿鸣至清,诸山谷传其响,泠泠不绝。常有高猿长啸,属引清远。故渔者歌曰:“巴东三峡巫峡长,猿鸣三声泪沾裳。”行者歌之曰:“巴东三峡猿鸣悲,猿鸣三声泪沾衣”渔者歌曰:“巴东三峡巫峡长,猿鸣三声泪沾裳。”

再次朗读课文,联系现实提出质疑,并用相关资料作为依据解答。(教师在过程中指导梳理部分文言知识) 两岸真的略无阙处吗?教师引导学生关注“略”的含义,“略”有三个含义,即“完全”、“几乎”和“稍微”,在这里解释为“几乎”。 怎样理解“沿溯阻绝”?教师引导学生关注“溯”的含义,拓展《诗经·蒹葭》中的“溯洄从之”来理解。联系我国南方亚热带季风气候,翻译“至于夏水襄陵,沿溯阻绝”一句。 “巴东三峡”哪个最长?教师拓展有关三峡地理特点和长度的资料。 虽然说瞿塘峡8公里、巫峡长46公里、西陵峡长69公里,但长江三峡总长193公里,包括峡谷和宽谷交替出现的河谷。峡谷段90公里,宽谷是103公里,经过历史资料推断郦道元指的西陵峡只有10公里。所以,三峡中最长的还属巫峡。 作业:(1)必做:梳理积累课文中的生字词、文言实词、虚词、一词多义、古今异义词、通假字等文言知识。 生字词:曦、襄、溯、湍、巘、漱 文言实词:略无;亭午;夜分;曦月;襄陵;沿溯;湍;回清;绝巘;飞漱;荣;晴初霜旦;肃;属;引;凄异;响;哀转 文言虚词:自、良 通假字:阙(缺) 一词多义:自(在、如果);绝(极高的、停止) 词类活用:襄(升到高处)、奔(飞奔的马) (2)选做:课外搜集与《三峡》有关的文章或句子,为三峡撰写300字左右的景点介绍。 第二课时:《三峡》值得读吗?(自主探究,全班交流) 用“我认为《三峡》值得一读,因为它……”的句式进行探究分享,可从以下三个角度中选择一个进行分析。 探究《三峡》的画面美 作者按照什么顺序写的景物,这样写景有什么好处? 先总体描绘三峡概貌,突出雄伟气象;接下来,按照特点不同,顺着文脉之势,先写夏水襄陵的峻急雄壮,再写春冬与秋天,转为沉静和凄凉。 从三峡结构看,作者从群山约束写起,在写中间江水流淌,最后又聚焦山,首尾呼应。 三峡写了哪些景物,不同季节的景物具有怎样的特征? 夏季,江水满溢,一泻千里,给人惊心动魄的感觉; 春冬:水流和缓,潭深水碧,优美雅致; 秋季:万物萧条,凄清哀婉,引人垂泪。 探究《三峡》的音韵美 反复诵读,说说《三峡》读起来有什么感觉? 《三峡》的词句、节奏有什么特点? 理解并翻译含有互文手法的句子:素湍绿潭,回清倒影;清荣峻茂 《三峡》一文短短150字,四字、六字句参差错落,骈散结合,音韵和谐,朗朗上口。 探究《三峡》的情感美 作者通过描写三峡表达了怎样的感情? 这样的感情是怎样通过写作技巧表达出来的? 作者借景抒情,情景交融。首先写群山连绵,高耸入云,表达作者欣赏赞叹的情感;接着赞美夏日三峡江水的奔放、春冬江水的清幽以及秋日三峡山中的凄婉。 从文中选择喜欢的段落或景色,将其改编为散文,200-400字左右。 作业:选择感兴趣的三峡景色图或视频,模仿《三峡》的写作特点,为图片或视频配文,发布微博,向周围人推荐这一景点。

教学设计说明 2022年版语文课标指出语文学习要创造真实情境,教师在创设情境时要将生活实践、阅读与表达结合,共同促进学生语文核心素养的发展。因此,针对《三峡》一文,笔者设计了“旅游博主郦道元发微博”的情境,将历史人物、文学文章置于现代的语言情境中,激发学生探究三峡的兴趣,用任务与问题驱动学生探究,并进行成果的展示。在这个过程中,教师不仅提供郦道元、《水经注》简介这样的基本资源,也拓展了《宜都记》这样的课外资源进行群文阅读,引导学生在比较中深入理解课文,拓宽学生的学科眼界。 笔者将“语言积累与运用”任务群融入教学设计中。本文篇幅短小,且课下注释完备,教师给予一定的提示与学习支架,学生可以进行自主梳理与积累文言知识。教师再根据学生的探究效果进行补充和拓展。 学生最后需要模仿郦道元的《三峡》,运用其中的写景技巧和语言风格,发布与三峡有关的微博,旨在提升学生的语言运用能力,评价学生是否掌握本节课所学内容。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 消息二则

- 2 首届诺贝尔奖颁发

- 3 “飞天”凌空——跳水姑娘吕伟夺魁记

- 4 一着惊海天——目击我国航母舰载战斗机首架次成功着舰

- 5 国行公祭,为佑世界和平

- 任务二 新闻采访

- 任务三 新闻写作

- 口语交际 讲述

- 第二单元

- 6 藤野先生

- 7 回忆我的母亲

- 8* 列夫·托尔斯泰

- 9* 美丽的颜色

- 写作 学写传记

- 第三单元

- 10 三峡

- 11 短文二篇

- 12* 与朱元思书

- 13 唐诗五首

- 写作 学习描写景物

- 名著导读 《红星照耀中国》:纪实作品的阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 14 背影

- 15 白杨礼赞

- 16* 散文二篇

- 17* 昆明的雨

- 写作 语言要连贯

- 第五单元

- 18 中国石拱桥

- 19 苏州园林

- 20* 蝉

- 21* 梦回繁华

- 写作 说明事物要抓住特征

- 口语交际 复述与转述

- 名著导读 《昆虫记》:科普作品的阅读

- 第六单元

- 22 《孟子》三章

- 23 愚公移山

- 24* 周亚夫军细柳

- 25 诗词五首

- 写作 表达要得体

- 课外古诗词诵读